八代市立八竜小学校ホームページ

学校生活

いのちと防災を考える週間!

令和2年7月豪雨から、2年がたちます。

本校では、7月1日(金)から8日(金)までを「いのちと防災を考える週間」として取り組みます。

さっそく1日(金)に、命と防災を考える集会を実施しました。

八代教育事務所のスクールカウンセラーの一美先生を招いて、お話を伺いました。内容は、ストレスを感じたときのセルフケアについてです。ストレスを感じたときに自分なりの対処方法を身につけることは、とても大切です。運動や読書など自分が没頭することをしたり、深呼吸や肩の力を入れたり抜いたりする方法など多くのことを学びました。

また、今後は、「心のアンケート」の実施や「自分にもできる防災への備え」等の取組を行っていきます。

期間中に、命の大切さや防災に備えることの大切さを確認していきます。

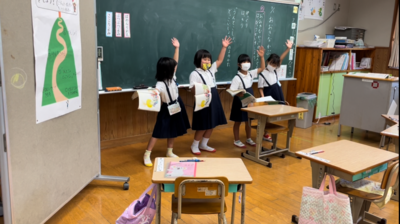

1年生「おおきなかぶ」音読発表会

1年生の国語科で「おおきなかぶ」の音読発表会をしました。

今回は教頭先生と宮本先生、そして2年生に聞いてもらいました。

本文にある「うんとこしょ、どっこいしょ。」の読み方をそれぞれ工夫して読むことができました。

発表会の後は、「上手に読めましたね。」「うんとこしょ、どっこいしょの読み方が上手だったよ。」

と褒めていただき、1年生は嬉しそうでした。

町探検に出発!!

29日に1・2年生で町探検に出発しました。

暑くなりそうでしたので、少しでも涼しいうちにと、1時間目から出発しました。水分補給をしっかり行い、日傘をさし、いざ、出発!!

「先生!見つけました!標識があります!」

「先生!とまれって書いてあるのを見つけました!」

子供たちの元気な声が響きます。

坂本橋を渡ると、町の復興のために暑い中、お仕事をしてくださっている方々の姿を見つけました。

また、八竜小の交通指導に来てくださったり、八竜小までパトロールにきたりしてくださったりするおまわりさんが、パトカーに乗って、パトロールに出発される姿も目撃しました。

折り返し地点の、坂本郵便局(現在は別の場所で営業中)で、ちょっと、休憩タイム!!

ビニール袋に入った氷を腕や足に当てたり、首元を冷やしたりしていい気持ち。

頭の上に氷の入った袋をのせて、記念撮影。

その後、元気いっぱい八竜小に向けて歩き出した1・2年生でした。

今後、更に、地域のことについて学びを深めていきます!!

初泳ぎ!プール開き

28日(火)にプール開きを行いました。本年度も八代市民プールにお世話になります。

素晴らしい青空のもと、気持ちよく、元気いっぱいに初泳ぎを楽しみました。

これから、7回程度、市民プールに出かけ、水遊び・水泳学習を行っていきます。

それぞれが目標を持ち、目標を達成できるように、この夏、プールでもがんばります。

心のきずなを深めよう!全員遊び

6月は心のきずな月間です。八竜小学校でもいろいろな取組をしています。今日は運営委員会主催で昼休みに「フルーツバスケット」を全校児童でしました。「めがねをはめている人」「2号車で来た人」「フルーツバスケット」・・・該当する人は慌てて移動していました。笑顔いっぱいのひとときを過ごしました。

「理科博士」来校!!

八代市で各学校の理科を支援していただいている宮﨑先生が来校されました。

子供たちは、「理科博士が来校される!!」と今日の日をワクワク・ドキドキしてまっていました。

昼休みには理科実験教室が行われ、3・4年生が参加しました。

空気の実験に大きな風船が登場し、何が始まるかみんなワクワクです。

ビニールの空気椅子に座れるかな?

色々な大きさの空気ロケット。飛ばして遊ぶ時間がなくて残念でしたが、今度またやってみましょう!

風船が割れないか心配しながらも、とても楽しんでいました。

昼休みの実験教室だけではなく、3年、5年、6年生の理科の授業も支援していただきました。

理科の楽しさを宮﨑先生の来校によってさらに感じたことでしょう。

宮﨑先生、ありがとうございました!!

2学期の来校日を楽しみにしています!

6年社会科にて研究授業を実施しました

八代市教育委員会から指導主事をお迎えして、5校時に6年社会科の研究授業を実施しました。

「国づくりへの歩み」という単元で、米作りが始まった前と後での、人々の暮らしの変化について調べていく授業でした。子供たちは、教科書の挿絵をもとに気づきを出し合った後、タブレットのマッピングシートを使用しながら、自分の考えを広げたり、整理したりして学びを深めていきました。

その後、マッピングを活用しながら班ごとに、ホワイトボードにまとめを行いました。

自分たちの言葉で、学習のまとめをしっかりと行っていました。

タブレットをツールとして使いこなしながら、学びを深めていく6年生の姿を

頼もしく感じました。

子供たちが下校した後は、職員でよりよい授業づくりに向かって意見を出し合い、学び合いました。

さらに、八代市教育委員会の指導主事からも、本時の授業についてまとめをいただき、充実した時間となりました。

児童が学びの主体となる授業づくりに本年度も全職員で取り組んでいきます!

わくわくスタート!読み聞かせ

わくわくスタート!読み聞かせ

八竜っ子の大好きな、朝の読み聞かせがスタートしました。

地域の読み聞かせボランティア「八竜ゆめクラブ」さんを中心に、職員の読み聞かせもありました。

クラスごとに、お話の世界を楽しんだ子供たち。

雨の季節にあったお話、本が大好きになるようなお話、楽しいお話などなど、みんなすてきな世界に入り込んで、集中して聞く姿がありました。

来月は中学校の先生も読み聞かせをしていただく予定です。次回はどんなお話を聞くことができるのか楽しみです。

5年生 代かき・田植えがんばりました!

5年生は、総合的な学習の時間に、年間を通して「米づくり」を体験します。

今週からいよいよ、八竜小の田んぼでの米づくりがスタートしました。

13日(月)は「代かき」でした。雨が降る中での代かきでしたが、寒くないよう手作りレインコートを着て、いざ田んぼの中へ!

最初は、おそるおそる水の中へ足を踏み入れていました。みんなで交代しながら肥料をまきます。

肥料をまいたら、さっそく全員で田んぼに入り、代かき開始です!

慣れてくると、どんどん動き回って代かきを行っていました。端のほうもしっかりと足で踏んで、土を柔らかくしていきました。

その後、少しだけ機械の力も借りて、仕上げをしました。

田んぼを柔らかくした後は、平らにしていきます。いつでも田植えができる状態になりました。

5年生、雨の中よく頑張りました!

そして2日後、15日(水)は田植えをしました。

今度は晴天の中、気持ちよく田植えができました。

まずは、メジャーや竹に印をつけて、田植えの準備をします。

準備が整ったら、いざ、田植え開始です。5月にまいた種もみも、こんなに立派に成長していました。

最初は「難しい~!!」と苦戦していた子供たちですが、最終的には職人のように、手際良く植えることができていました。田植え経験を通して、農家の方の大変さや思いも、感じることができたようです。

お世話してくださった宮川さん、ありがとうございました。おいしいお米が収穫できるように、これからしっかりと管理を頑張っていきます!!!

JICA特別授業がありました

5・6年生は、JICA海外協力隊 グローバル・プログラム研修生として、

現在坂本町にいらっしゃっている方の話をお聞きする機会に恵まれました。

JICA海外協力隊の活動内容や、ご自身が参加しようと思ったきっかけ。

そして、派遣先のガーナの話をクイズや現地の動画を含め35分間のお話をお聞きしました。

子供たちは、真剣に研修生の方の話に耳を傾け、後半では質問や感想を発表しました。

短い時間でしたが、貴重なお話を聞くことができ、八竜っ子たちの心の中に

いっそう自分の目標や夢に向かう気持ちが膨らんだはずです!

「命を守るために」交通安全教室!

10日(金)に交通安全教室を実施しました。1~3年生が「道路の歩き方」を中心に、4~6年生が「自転車の乗り方」を中心に学習しました。八代署交通安全教育指導員の方々や市役所市民活動政策課、支所交通担当者、駐在所、地域の安全協会、バスの運転手さんと多くの方々に来校していただき、命を守るために安全な行動を教えていただきました。

1~3年生は、横断歩道の渡り方、バスの乗り降りの仕方、雨の日に気をつけることなど多くのことを学びました。

4~6年生は、自転車の点検の仕方や安全な乗り方等について学びました。

今日、学んだことをふだんの生活でいかして、自分の命を大切にしてほしいです。多くの方々に支援していただいたことに感謝します。ありがとうございました。

記録に挑戦!スポーツテスト

7日(火)にスポーツテストを行いました。

運動場で50m走、ソフトボール投げ、室内で上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳び、握力、長座体前屈の7種目を子供たちは頑張りました。

学年ごとの昨年度の最高記録を知らせてもらい、それを目標に記録に挑戦しました。どの顔も真剣で、いい汗を流していました。

今後、記録の分析を行い、体力の弱い部分を補強し、体力の向上に努めます。

第1回学校運営協議会開催!

6日(月)に八竜小学校・坂本中学校 第1回学校運営協会を開催いたしました。学校運営協議会とは、学校と地域とが同じ目標に向かい、一体となり協力していくために話し合いをしていく会です。

メンバーには、坂本支所長様、住民自治協議会長様、保育園長様等、様々な方々に委員として、携わっていただいております。そして、本日、会長に住民自治協議会長の蓑田様、副会長に読み聞かせグループ代表の萼様を選出いたしました。

これから、学校・家庭・地域・行政と連携をしながら、子供たちのための活動等を検討し、実施していく予定です。坂本の子供たちを地域全体で育てるための第1歩をスタートしました。随時、活動等をお知らせいたします。

楽しかった読み聞かせ!

1日(水)の昼休みに早木先生の読み聞かせがありました。

「よくばりすぎたねこ」「このかみなあに?トイレットペーパーのはなし」「なにがとおったの?」の3冊を聞きました。子供たちは、楽しみにしていたようで、20名ほどが参加しました。

子供たちは、話の中に入り込み、真剣なまなざしで、聞き入っていました。

最後は、パネルシアターで、歌とお話とで盛り上がりました。

また、来月に行われるようで、みんな楽しみにしています。

花いっぱいの八竜小へ、また一歩

学校の花壇に5・6年生で花を植えました。

マリーゴールド、ジニア(百日草)

「きれいな花を咲かせてね」声をかけながら、植えていた子もいました。

しっかり、水もかけて、これからもしっかりお世話していきます。

どんどん、八竜小学校が花に囲まれていきます!

学習もがんばっています!

運動会の疲れは残っていないかな?

みんなの体調はどうかな?

そんな思いで、ふらっと理科室に入ると、真剣な表情で課題解決に向け学習に取り組む4年生の姿がありました。

実験をし、分かったことをしっかりとそれぞれのノートにまとめていました。

「先生、電池一つの時でも、モーターがしっかりと回っていて、ぐいーんって強い風が来たと感じたんです。でも、

電池を2個にしたら・・・」目をキラキラさせながら、一生懸命、説明してくれる子も。

運動会が終わって、燃え尽きる八竜っ子ではありません!

しっかりと学習もがんばっています!!

学びがいきています!

土曜日の運動会は、子供たちのがんばりや成長がたくさん見られた運動会でした。

そして、運動会明けの今日は、運動会片づけからスタートしました。

全校児童総出での片づけでしたが、皆で力を合わせ、てきぱきと働く八竜っ子の姿がありました。

ふと、子供たちの靴箱を見ると…どの学年もきれいに靴がそろえて入れられています。

子供たちが、靴をそろえ、心をそろえ、落ち着いて登校できていることを感じた瞬間でした。

運動会で、一人一人が学んだことは、しっかりと日常に生きています!

これからの子供たちの更なる成長が楽しみになった運動会明けの朝でした。

みんなでつくった運動会!

5月28日(土)天候にも恵まれ、たくさんの保護者の皆さんの応援のもと

第3回八竜小・坂本中合同運動会が、無事に挙行されました。

ひとりひとりが、目標を持って取り組んできた運動会。その成果を、しっかり発揮できた時間でした。

赤団、白団に分かれて取り組んできた運動会でしたが、勝敗よりもいっしょにこれまでがんばって練習してきたことに満足できた気持ちになれました。

ひとりひとりの輝きが、一つになった半日。 これからも、八竜っ子の成長が楽しみです!

ご家族の皆様、温かい声援をありがとうございました!

地域の皆様、子供たちのがんばりや成長を直接ご覧いただけなかったことがとても残念ですが、

八竜っ子は、一つ一つ目標に向かっています!!

今後とも、ご支援・ご協力をよろしくお願いします!!

まちたんけん!(百済来方面)~3年生~

20日(金)に3年生が町探検に出かけていきました。今回は、百済来方面で学習をしてきました。「坂本復興商店街」「百済来地蔵堂」「名水さくらの雫」などを見学してきました。3年生は、真剣に話を聞き、メモをとり、学習する姿がありました。

ふるさと坂本の復興・歴史・名所を知ることができました。そして、坂本のよさを改めて感じました。

熊本学園大の学生との交流!

18日(水)から今年度も熊本学園大学の学生さんとの交流が始まりました。今年度は4名のお兄さんとお姉さんと、水曜日に交流をしていきます。今回は、1・2年生と交流を行いました。最初は、フレッシュなお兄さんやお姉さんに緊張をしていましたが、質問をしたり、校舎内を案内したりしているうちに打ち解け、最後はいっしょに手をつなぎ、笑顔で会話をしていました。

これから、1年間、一緒に遊んだり、学習したりして交流をしていきます。楽しみです。

1・2年生 芋植えに挑戦!

18日(水)、今年度も田上にお住まいの山﨑さんご夫婦にお世話になり、山﨑さんの畑で、1・2年生が芋植えを行いました。昨年度までは、芋掘りのみでしたが、今年度は、芋を植えることも体験させていただきました。

山﨑さんのご指導ものと、「おいしく育て、おいしく育て」と願いを込めて、みんな上手に植えることができました。その後に、なんと山﨑さんからのご褒美もあり、大満足の子供たちでした。

秋に収穫できるのを楽しみにしています。山﨑さん、ありがとうございました!

運動会全体練習、始まりました!

本日、28日の小中合同運動会に向けての合同練習が、

坂本中学校で行われました。

中学校での本番さながらの練習に、緊張しながらも、中学生の姿に刺激を受けながら

練習に参加することができました。

途中で、水分補給もしっかり行いながらがんばることができました。

※水筒は、必需品です!

どんどん、中身に磨きがかかるこれからが楽しみです!!

5年生 米づくり開始!

5年生が、米作りに挑戦します。今年度は、鶴喰地区の宮川さん親子にご協力をいただき、1年間を通して体験します。10日(火)は、1回目の授業が行われました。この日は、地域おこし協力隊の松田さんも参加していただきました。

まず、宮川さんから、どのように米作りを行っているかを、スライドや動画でわかりやすく教えていただきました。その後、子供たちの「米作りでたいへんなことは何ですか」「米作りのやりがいは何ですか」などの質問にも答えてくださいました。

その後、種まきの説明を聞き、一粒一粒大切に種をまいていました。

今後、代かき、田植えと学習していきます。自分たちでお世話をすることを通して、米作りに関わる方々への感謝や食物を大切にする心等が育まれていくことでしょう。随時、今後の様子をお知らせいたします。

メロン おいしい!

昨年に引き続き、郡築にお住いの田浦さんから立派なメロンをいただきました。

子供たちの頭のサイズほどある立派なメロン!

それらを給食の先生方に切ってもらい、給食と一緒に提供していただきました。

給食当番さんが準備を始めると、

「やった!メロン!!」「おいしそう!」「甘い香りがする!」

様々なつぶやきが聞こえてきます。

そして・・・

黙食の給食タイムではありますが、たくさんのおいしいの笑顔がありました!

田浦さん、いつも八竜の子供たちのことを思ってくださってありがとうございます。

みんなで、おいしくいただきました。

小中合同歓迎遠足!

6日(金)は、天候が心配されましたが、小中合同歓迎遠足を実施いたしました。午前中、雨の心配がありましたので、昼食まで中学校の体育館で行い、その後、移動し、ウォークラリーを鶴喰地区の「憩いの家」とその周辺を使って行いました。

中学校の体育館では、中学校の生徒会が中心となり、新1年生の紹介とレクリエーションが行われました。新1年生の4名も堂々と中学生のインタビューに答えていました。その後のレクリエーションも盛り上がり、この子も笑顔で過ごしました。

その後、昼食をとりました。中学生と一緒に食べている児童もいて、どの顔も笑顔でいただいていました。

午後からは、バスで移動し、小中学校合同で5班をつくり、ウォークラリーを楽しみました。中学生が小学生をリードして、チェックポイントを巡りながら、互いに交流を深めました。

小中合同で歓迎遠足をすることで、小中学校の子供たちの連携が深まり、下旬に行われます運動会に向けて弾みがつきました。楽しい思い出ができた合同歓迎遠足でした

避難訓練を行いました!

4月は、「くまもと防災教育月間」です。その一環として、今年度最初の避難訓練を行いました。

今回は、地震が起こったことを想定した訓練でした。

地震がおさまった後、バスに引き渡すところまでを訓練として行いました。

みんなが真剣に取り組み、よくできた避難訓練でした。

かけがえのない命を守るために、考えて行動できるようになってほしいと願います。

今年度最初の発表集会!

26日(火)に今年度最初の発表集会をオンラインで行いました。

内容は、各委員会の委員長による今年度の取組の発表でした。

運営・放送委員会、保健・環境委員会、図書委員会、給食委員会、体育委員会の5つの委員会から発表がありました。

今年度最初ということで、ドキドキの発表でしたが、堂々とした態度で、発表してくれました。

楽しい理科!

休み時間に、職員室横の廊下を

「たのしい理科!たのしい理科!」と、リズミカルにつぶやきながら通り過ぎる姿が・・・

3年生でした。

新しい学年になり、新しい学びのスタートをこんなに喜んでくれるなんて・・・

うれしい気持ちでいっぱいになりました。

そして、しばらくして、職員室に3年生がやってきました。

春の植物を探しに運動場に出かけ、タンポポを見つけて、さっそく報告に来てくれたのです。

「どれくらい、フーってしたら、綿毛は飛ぶかなぁ・・・」

「タンポポの茎って、空洞になっているんだけど、きっと・・・」

思いや発見をたくさん伝えてくれました。

こんな、子供たちの姿を大切にしながら、しっかりと学びを積み重ねていきたいと強く感じた瞬間でした。

ドキドキの委員会活動

4年生になると、委員会活動がスタートします。

給食準備の時間に1階のホールを通ると微笑ましい姿が・・・

5年生のみつばさんが、4年生のいちのさんにやさしく給食委員としてのお仕事を教えてくれていました。

その後、給食委員として、初めての校内放送にチャレンジ!

いちのさんは、ドキドキです。

でも、そんなドキドキのいちのさんのそばには、優しく微笑みながら見守る上級生の姿が。

また、別の日には、マイクの前で何度もリハーサルをし、放送にチャレンジする姿も。

上級生や先生方にしっかりとアドバイスをしてもらったり、励ましてもらったりしながら、仕事を覚えていく4年生。

これから、5年生や6年生と共に八竜小学校をしっかりと支えてくれることでしょう!

1年間お世話になります!バス児童会

13日(水)にバス児童会を行いました。

毎日、お世話になるバスの運転手さんとの顔合わせとともに子供たちから「1年間よろしくお願いします」を伝えました。

また、運転手さんからもお話をしていただき、みんなで安全に登下校することを確認しました。

運転手さんには、いつも子供たちを温かく見守っていただき、感謝しています。

今年度も1年間よろしくお願いします。

4名の新1年生が入学しました!

11日(月)第20回八竜小学校入学式が行われました。

今年度は、新しく4名が八竜小学校の仲間になりました。

入学おめでとうございます!

4名とも入学式の間、落ち着いていて、大きな声で、返事をしたり、お話を聞いたりして、立派な態度でした。

これから、八竜小みんなで、4名が、元気に安心して学校生活が送れるようにサポートしていきます。

4名のこれからの活躍を期待しています。

令和4年度スタート!!

学校に子供たちの元気な挨拶が響き渡り、いよいよ新学期のスタートです。

まずは、就任式。新しく4名の先生方を八竜小学校にお迎えしました。

先生方との出会いに期待に胸を膨らませ、お話を真剣に聞く子供たちの姿がありました。

その後、ななみさんが先生方への歓迎のことばを堂々と伝えてくれました。

新しい先生方、新しい教室、新しい教科書・・・たくさんの出会いの中で笑顔いっぱいの子供たちでした。

その後の始業式も、がんばるぞ!!の気持ちをしっかりともって、参加してくれた子供たち。

これから一年での成長が楽しみになる素晴らしい始業式でした。

本年度も八竜小学校職員一丸となって「笑顔いっぱい 元気あふれる 八竜小」をめざし教育活動に取り組んでいきます!どうぞよろしくお願いいたします!

市役所応接室 緊張しました!

今日の午後、JTBバドミントンS/Jリーグ熊本大会の記念品贈呈式が行われ、本校からは代表して5年生わかなさんとやくとさんが出席してくれました。中学校からは山下さん、古閑さん、村山さんがバドミントン部を代表して出席しました。

場所は、なんと八代市役所新庁舎の「市長応接室」でした。ふかふかのソファーに座り待っていると、秘書の方がお茶やジュースを出していただき、対面には八代市長様はじめ、熊本県バドミントン協会長、八代市バドミントン協会長様、そして、再春館製薬バドミントン部の監督が座られていました。

一人一人に記念品が手渡され、やくとさんもわかなさんも、しっかりお礼が言えているのが関心でした。

たくさんのテレビカメラや新聞記者の方々に囲まれての贈呈式。緊張したけど、いい経験になったと思います。

ご協力いただいた保護者の皆様ありがとうございます。

みんなの成長実感 修了式

本日、修了式を無事迎えることができました。これも、毎日の感染症予防にご協力いただいた保護者の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

一年間のまとめ修了式では、5年生しんさん、4年生みさきさん、3年生さえとさん、2年生のあさん、1年生にいなさんが代表して修了証を受け取りました。誰もが立派な態度での振る舞いで、本当に成長を感じました。

修了式の後は、転出される5名の先生方とのお別れの会「退任式」でした。

5名の先生方のお別れの挨拶を、一生懸命に聞くみんなでした。先生方の目から涙、子供達の目からも涙、とても心にしみいる退任式でした。

下校前には、小中学校合同で、スクールドライバーの皆さんへの「感謝の会」が開かれました。小学生からはお礼のメッセージが手渡され、中学生が感謝の言葉を伝えました。一年間、毎日安全に運転していただき本当にありがとうございました。4月からもよろしくお願いします。

令和3年度、一年間の教育活動が充実して終了しました。春休みは、田口先生から伝えられた「気を引き締めて」を合言葉に、規則正しく生活し、新学期への希望をふくらませましょう。

未来へ羽ばたけ 卒業生

本日、厳かな雰囲気に包まれ、第19回となる八竜小学校卒業証書授与式が催されました。

ピーンと張り詰めた緊張感のある中での入場から始まり、一人一人が毅然とした態度で卒業証書を受け取りました。

感染症対策で在校生は5年生のみの参加となりましたが、次年度の八竜小リーダーとしてふさわしい立派な態度で臨んでくれました。また、別教室でリモート参加していた下級生にも、凜々しい卒業生の姿を見せることができました。

退場の最後には、明るく元気な6人らしいパフォーマンスも見せてくれました。

ひいろさん、かいきさん、ぜんさん、ひろひとさん、ようすけさん、さくらさん、卒業おめでとう!

坂本中学校でも、さらに大きく成長してください。

いよいよ明日本番 6年生修了式

本日の1時間目、卒業式最後の練習が行われました。

在校生代表の5年生も参加、呼びかけや合唱の動画も映され、本番さながらのリハーサルでした。

凛とした姿の6年生を見て、5年生も緊張感をもって練習に参加していました。

リハーサル後、1・2年生がお祝いの言葉とプレゼントを渡しに来てくれました。明日は、別教室でリモートでの参加となるので、直接お祝いの言葉を伝え、手作りの卒業証書の筒巻きを、一人一人に手渡しました。思い出に残るプレゼントになると思います。

無事、第6学年修了式を終えた6年生、いよいよ明日は、小学校生活の集大成卒業式です。晴れやかな姿をご家族の皆様に見せてください。

学校保健委員会

先週金曜日の午後、本校の学校保健委員会が開催されました。感染症拡大で、坂本中・八竜小合同の学校保健委員会実施はできませんでしたが、本校の健康課題の共有を図るため、少人数での開催となりました。

民生委員会から谷口副会長、主任児童委員の道野さん、坂井さんにご出席いただき、児童の実態や学校の取り組み対し、ご意見やご質問をいただきました。

本校西本養護教諭が、児童の健康課題をデータに整理し、プレゼンで説明しました。

委員のみなさんからも、たくさんの質問・意見がだされ、有意義な会となりました。

児童の健康を考える上で、保護者・地域との連携、さらに坂本町の復興・復旧と併せて取り組むことが重要であることが確認されました。とても大切なポイントであることを共通理解できました。

次年度は、課題に対する取組を具体的に進めることを考えています。委員の皆様、次年度も引き続きよろしくお願いします。

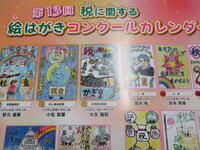

税に関する絵はがきコンクール 女性部会長賞

本日、公益社団法人八代地方法人会から女性部会長守田恭子様にお越しいただき、5年るりさんの表彰式が行われました。

租税教室の後、5・6年生みんなで取り組んだ「税に関する絵はがきコンクール」で、るりさんの作品が、熊本県法人会連合会の「女性部会長賞」並びに八代地方法人会の「女性部会長賞」に選ばれました。

卓越したセンスで、人目をひく色使いが素晴らしい作品です。なんと、4月からのカレンダーやクリアファイルにプリントされてあります。

本人にも嬉しいですし、このカレンダーを4月から各教室に掲示することができます。みんなの励みにもなりそうです。

守田会長わざわざありがとうございました。そして、るりさん おめでとうございます!

八竜小 開花宣言

今年の3月は、まだまだ寒さが続くな・・・と感じていたのですが、先週末から、一気に気温が上がり、春どころか初夏を感じさせるような陽気になりました。

その暖かさによって、八竜小の桜(ソメイヨシノ)も花開きました。気象台などの「標準木」では、5~6輪咲くと開花だそうで、今朝数えてみると「8輪」でしたので、「開花宣言」です。子供達もきれいなピンク色の花びらを嬉しそうに見ていました。

「校庭の桜の蕾も膨らみはじめ・・・」だった、卒業式式辞の冒頭も修正が必要となりました。

また、今朝は、八竜小南側の斜面に、お客さんが来ていました。

「雌鹿」でした。グラウンドからみんなで眺めていたのですが、いっこうに逃げる気配はなく、斜面を行ったり来たりしていました。5年生じゅんさんの考察では、「赤ちゃんを産むために、安全な場所を探しているんじゃないか。」とうことでした。自然のことをよく知っている子供達です。

おねえさんおにいさん ありがとう

昨年7月の豪雨災害後から、支援ボランティアとして八竜小に来ていただいていた熊本学園大学の学生と今日、お別れがありました。

理緒おねえさん、由妃おねえさん、龍太郎おにいさんが、卒業・就職のため、本日が最後の来校となりました。1年生教室でみゆさんとのお別れの会が開かれました。

毎週水曜日、たくさん遊んでもらった にいなさんとみゆさんの手作り首飾りやプレゼントが手渡されました。

心のこもった感謝のプレゼントでした。

会の後は、外でたくさん遊んでもらいました。大満足のみゆさんでした。

理緒おねえさん、由妃おねえさん、龍太郎おにいさん、これまで本当にありがとうございました。社会人になっても健康で頑張ってください。

卒業生VS在校生 逃走中!

今日の昼休み、体育委員会の企画で「卒業生VS在校生 逃走中」が行われました。

全校児童で遊ぶのも今日でラストでしょうか。

春を通り越して初夏の陽気を感じるような中、みんなよく走りました。

最後は、全校児童を捕まえることができ、あっぱれ6年生でした。

6年生のみなさん、楽しい思い出ありがとうございました。

♪ 勇気を翼にこめて ♬

今年も卒業生の合唱指導に、坂本中学校から吉村美和先生に来ていただいています。

今日は、体育館での練習でした。昨年も感じたのですが、子供達を「のせる」のが上手な吉村先生です。

「勇気を 翼に こめて」というフレーズのところが、どんどんよくなっていきます。まさに、「認め 誉め 励まし 伸ばす」です。

明日は、いよいよ動画の撮影です。いい歌声が響きわたることを期待しています。

吉村先生、明日もよろしくお願いします。

いよいよカウントダウン

6年生卒業まで「残り7日」を迎えた今日、いよいよカウントダウンを実感する一日でした。

1時間目、体育館で「卒業証書授与式練習」が行われました。本番どおり壇上に上がり、一人一人受け取る練習がありました。はじめは緊張していたようでしたが、先生方の指導・アドバイスで次第に堂々と、颯爽とした立ち振る舞いが出来るようになっていました。少ない練習時間を大切に、本番に臨んで欲しいと思います。

3時間目は、在校生の「ビデオ撮影」が行われました。卒業式当日、1~4年生はリモートでの視聴となりますので、呼びかけや卒業生を送る歌を事前に撮影しました。

在校生合唱「大空を迎える朝」を5年るりさんの伴奏、校歌斉唱を5年ななみさんの伴奏で収録を行いました。両伴奏者が緊張しながらも、電子ピアノを弾ききり、見事収録が終了しました。

式本番、卒業生に感動を与えることができる歌声です。

今年度最後の「音読集会&発表集会」

本日の業間に、今年度最後の「音読集会&発表集会」がリモートで行われました。

まず、4年生の音読発表が行われました。国語の教科書から「初雪のふる日」の音読です。

物語の情景が目に浮かんでくるような音読でした。会話文の箇所は全員で音読するなど、めりはりのきいた発表で、画面越しに聞いていたみんなも引き込まれていました。

次に、発表集会。各委員会の委員長から、今年度の取組と反省が発表されました。

保健・環境委員会のひいろさん、給食委員会のようすけさん、体育委員会のかいきさん、図書委員会のひろひとさん、運営委員会のぜんさん、6年生5人が、一年間頑張ったことや下級生への励ましのメッセージを伝えてくれました。この6年生の姿を見て、来年度の委員会活動をきっと在校生も引き継いでくれると感じました。

一年間、各種委員会活動よく頑張りました。

お別れ遠足 in がめさん公園

先週金曜日、春到来の陽気の中、お別れ遠足に出かけてきました。

目的地は、新八代駅横の「がめさん公園」。計画ではJR鹿児島本線乗車も予定していましたが、「蔓延防止等措置延期」のため、臨港線道路を歩くルートに変更しました。

公園では、まず「運営委員新旧交代式」が行われました。旧役員のみなさん、一年間本当によくがんばりました。新役員のみんなもその姿を見て、新しい年度も頑張ってくれると思います。

交代式の後は、「6年生を送る会」が催されました。どの学年も工夫をこらした出し物で、6年生への感謝の気持ちを伝えていました。時には、メッセージを読む際、涙声になる児童もいて、6年生がみんなから慕われていたことを再確認しました。

送る会の最後は、みんなで「フルーツバスケット」「けいどろ」で夢中になって遊びました。楽しい6年生との思い出づくりができました。

お楽しみ「お弁当タイム」の後は、みんなでたっぷり遊具で遊びました。天気にも恵まれくたくたになるほどみんなよく遊びました。

6年生とのお別れ遠足、みんなでいい一日を過ごすことができました。

Spring has come. 春が来た!

ベサニー先生の手作りEnglishコーナーも今年度最後の「March(3月)」バージョンにリニューアルしてあります。

コンセプトは「Spring(春)」です。日本では「春」というと、四季の一つ季節を表現する言葉ですが、英語では、「Spring」には、「春」「泉」「飛ぶ」「弾む」「生える」「スプリング(ぜんまい)」など、いろいろな意味を持つことが紹介されています。

また、「Spring」を使った表現を紹介してあります。「Hot spring(温泉)」、「Spring cleaning(大掃除)」、「Spring break(春休み)」など、日常でも使えそうですね。私的には、「No spring chicken」が勉強になりました。意味は「もう若くない」だそうです。

ベサニー先生から、子供達には手作り「鬼滅キャラクター」がプレゼントです。楽しそうに一生懸命作っているベサニー先生の姿が印象的でした。

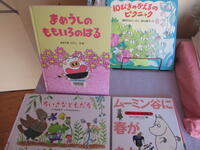

3月おすすめの本

図書館教育支援員の早木先生が、図書室前に「3月おすすめの本」を紹介してくださいました。

春の到来を感じさせる本がたくさん飾られていました。

ピンク、黄色など、カラフルな本がいっぱいです。子供達の手も伸びそうです。

このような早木先生のおとり組みで、今年度の本の貸し出し冊数は、3月8日現在で「6,492冊」。昨年度の貸出冊数より1,644冊も増えていて、一人139冊平均となっています。

ハッピーブック達成者もほぼ100%となり、本が大好きな八竜っ子が育まれています。

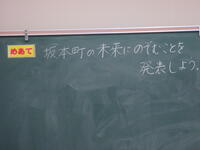

坂本町の未来

本日の4時間目、4年生総合的な学習の時間「発表会」に参加してきました。

発表テーマは「坂本町の未来にのぞむことを発表しよう!」です。

これまで、地域学習で調べたことをもとに、これからの坂本町に必要なもの、今あるもので残していきたいものを、一人一人がパワーポイントにまとめ、プレゼン形式での発表でした。

スライドショーにはアニメーションも効果的に付けられていて、プレゼンも堂々としたものでした。

坂本町に「水族館」「動物園」「遊園地」がほしいという子供らしい発想、「焼肉屋」「家具屋」がほしいという生活感を感じさせるものもありましたが、「線路」「高校」「マンション」「多くの人が訪れるアクティビィティ」など、坂本町の復興を願っている考えもたくさん出されていました。

また、残していきたいものには、「日光の棚田や「自然」など、これまでの地域学習で学んだことがつながっていました。

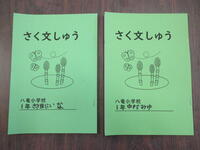

一年生「さく文しゅう」完成!

今日、一年生担任宮本先生から「一年生さく文しゅう」をいただきました。

一年間、にいなさん、みゆさんが書き留めてきた作文が一冊にまとめられています。

全10作品が掲載されている大作です。それぞれテーマがあって、二人の個性が表れている作文です。

一年間の楽しい思い出では、みゆさんが「たのしかったお見しりえんそく」、にいなさんが「たのしかったズーム」を書いていました。どちらも最後にイラストも加えられていて、細かいところまでよく書けているなと感心しました。本当に楽しかったので記憶にしっかり残っているんだなぁと思いました。

二人の一年間の成長が感じられる作文集、じっくり読ませていただきました。

にいなさん、みゆさん、よく頑張りました。

6年生自転車教室

昨日、「6年生自転車教室」が行われました。

八代警察署、八代市役所、坂本支所、川岳駐在所、そして地域の交通安全指導員など、総勢15名の皆様にご協力いただきました。

まず、八代警察署近藤さんから、「自転車安全利用五則」や「交通標識」などの講話を受けた後、「シュミレーション体験」が行われました。シュミレーターはなかなか難しく、常に周囲の確認をすることや交通ルールを守ることにみんな奮闘していました。

その後は、実際に自転車を使って「走行練習」が行われました。

8の字コースでは、実際に中学校の制服とリックサックを背負っての走行でした。リックが重くハンドルがふらつく場面もありましたが、だんだん慣れてくると余裕のある運転ができていました。

最後は、代表してひいろさんがお礼の言葉を伝え、自転車教室終了となりました。

自転車の安全運転は、中学、高校、社会人になっても必要になります。また、将来自動車免許を取った場合にも安全運転の基礎となります。みんなしっかり覚えていて欲しいと思いました。

ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

図書委員会 読み聞かせ

今日の朝自習、図書委員会による「絵本の読み聞かせ」が行われました。

これまで、昼休みや業間の時間に練習を重ねてきた成果が発揮された読み聞かせでした。

どの学年のみんなも、食い入るように話に集中していたので、語り手の図書委員のみんなも緊張感がある中、満足感もあったようです。これまでの飯田先生、早木先生のご指導のおかげもありました。

図書委員会のみなさん、お疲れ様でした。

参上! 竹馬Kids

今、八竜小のブームは「竹馬」でしょう。

体育主任東田先生が、児童玄関に竹馬を並べたところ、その日からみんな競うように乗っています。

特に、2年生の上達ぶりには目をみはるものがあります。補助なしで乗り歩きができるようになり、高さもどんどん上げています。今日は、4年生こゆきさんもいっしょに、竹馬競走が行われていました。

来週は、きっと「竹馬鬼ごっこ」が行われているんじゃないかと思います。おそるべし「竹馬Kids」です。

ともだち100人プロジェクト 175/100人目

本日、1年生にいなさん、みゆさんは、八代市立代陽小学校1年1組、1年2組のみなさん64人とリモートで交流しました。

国語「これはなんでしょう」のクイズを3チーム(八竜小、1年1組、1年2組)で出し合いました。

3チームということで、はじめて答えを競う相手も生まれました。なんとか、第一ヒントで答えようとみんながんばり、いつもより早く手を挙げる二人でした。

そして今日は、代陽小のみんなの答えの「発表の仕方」を真似して上手になっていました。「それは、◯◯ですか?」と、自分の答えを疑問形で相手に尋ねる様子がみられました。いいところを吸収していくことは大事なことですよね。

合計、66人で楽しく学べた1時間でした。代陽小1年1組のみなさん、泉先生、1年2組のみなさん、西川先生、本当にありがとうございました。

3月 春の香り

今朝、鍵開けで校舎内を回ると、図書室前のろうかが「いい香り」で包まれていました。

その香りの正体は・・・

1年生にいなさん・みゆさんが育てている球根「ヒヤシンス」からの香りでした。今朝は、いつもより気温も高いため、その香りが強くなっていたのでしょうか、うっとりするような香りでした。

二人は、同じく球根の植物「クロッカス」も育てています。

二人からの「春の使者」で、ますます校舎内が彩られます。

3月 春のアート

子供達が楽しみにしている、給食の先生方の手作りアート。3月バージョンが昨日飾られました。

給食室窓には、「ビッグ雛飾り」。すごい対策です、子供達も先生方もビックリ仰天なスケールです。一つ一つの人形がとても可愛い作品です。

給食ボードには「桃の花飾り」。そして、児童玄関には「ひな人形(お内裏様とお雛様)&玉手寿司」がお出迎えです。玉手寿司は、一個一個が精密なつくりで、子供達の「食べた~い!」の声も納得でした。

給食の先生方、一年間子供達や先生方も楽しませていただく手作りアート、本当にありがとうございます。

ともだち100人プロジェクト 111/100人目

今日、1年生国語の授業は、八代市立二見小学校1年生の皆さんとのリモート交流となりました。

3人のお友達との学習は、質問を出し合ったり感想を出し合ったりと有意義な時間となりました。

二見小のみんなのクイズは、「手書きの絵」がとてもくわしく書けていて、にいなさん、みゆさんも「じょうずだね!」という声が上がっていました。

二見小1年生の皆さん、久保田先生、本当にありがとうございました。またぜひ交流しましょう。

ともだち100人プロジェクト 108/100人目

1年生の「ともだち100人プロジェクト」がついに100人を突破しました。

今日、八代市立麦島小学校1年1組27人のみなさんとの交流授業が行われました。

国語「これはなんでしょう」でクイズの出し合いが行われました。

まずは、八竜小からの出題だったのですが、「質問があります。」とヒントに対してさらに尋ねられる場面もあり、二人はよく考えながら受け答えをしていました。

次に、麦島小のみんなからの出題では、逆に八竜小の二人が質問したりと、とても中身の濃いクイズ合戦となっていました。

麦島小1年1組担任の森嵜先生は、2年前まで八竜小にいましたので、二人の兄弟姉妹のことをよく知っていて、たくさんのお話も出来ました。また担任の宮本先生が教室の様子を紹介すると、懐かしがっておられ、麦島小のみんなは、木がたくさん使われている八竜小の校舎・教室に驚く様子もありました。

麦島小1年1組のみなさん、森嵜先生、本当にありがとうございました。

ともだち100人プロジェクト 81/100人目

1年生のみんなの「ともだち100人プロジェクト」。本日は、八代市立松高小学校1年3組29人のお友達との交流が行われました。

国語の教材「これはなんでしょう」のまとめで、「スリーヒントクイズ」をそれぞれの学校で考え、クイズを出し合いました。

「スリーヒント」ですので、最後3番目のヒントまでよく聞かないと分からない問題もありましたので、学習のめあて「ヒントをよく聞いて答えを考えよう!」はみんなしっかり達成できていたと思います。

久しぶりの他校との交流に、今日は始まる前に、自己紹介メッセージを書く二人でした。

松高小1年3組のみなさん、藪下先生、交流ありがとうございました。

植樹ロード

本日、八代みどりの推進協議会から寄贈いただいた紫陽花(あじさい)の苗は、グランウンドの道路沿いに植樹しました。

ここには、桜の木もあり、昨年度植樹した金木犀(キンモクセイ)の木もあり、紫陽花(あじさい)を植えるならば、春・夏・秋と季節の花を感じられると思います。

記念木柱も設置し、水もたっぷりあげた後、地面をよく見ると・・・

ここにも鹿の足跡が。どうやら山から下りてきた後、フェンス横が通り道になっているようです。

せっかくの紫陽花の新芽が食べられないよう、対策を練ります。再び「VS鹿」の始まりです。

あじさい苗贈呈式

本日、「あじさい苗贈呈式」が行われました。

これは、八代市みどり推進協議会の「『緑の募金』ふれあいの森造成事業」の取り組みとして、「八竜緑の少年団」の植樹活動に対して贈られたものでした。

八代市役所水産林務課からお二人がお見えになり、二十本のあじさいの苗木を、代表の6年さくらさん・禅さんが受け取りました。

八竜小には、あじさいの花がこれまでありませんでしたので、みんながよく見ることができる場所に植樹したいと思います。

梅雨の季節、色とりどりの紫陽花(あじさい)が咲き誇ることでしょう。

「Teams」でさらにレベルアップ

これまで、タブレットを活用した「リモート授業」は、「zoom」での授業だけだったのですが、「Microsoft Tears」でのチーム設定により、さらに新しい取り組みが行われています。

5年生田口先生のリモート授業では、「Teams」が使われています。「Teams」では、これまでの双方向での画像通信と合わせて、課題の配布が簡単にできます。Wordファイル等での学習シートがリアルタイムで提示できるので、ほぼ教室での学習と同じです。高学年にもなると、タイピングのスピードもありますので、書く作業にも対応できます。

6年生理科の学習では、濱晋哉先生が、「Class Notebook」を活用した授業を行っていました。子供達のタブレット上に共有されたホワイトボードがあるのと同じですので、意見の交流・書き込みなどが容易に展開できます。

「習うより慣れろ」と言う言葉がありますが、先生方と子供達の進歩はすごいです。

坂本中学校入学説明会

本日、坂本中学校入学説明会が行われました。感染症対策としてリモートで行われました。

園田校長先生のあいさつの後、生徒会役員の村山さん、古閑さん、山下さんがスライドを使って学校紹介を行ってくれました。

そのあとは、学習面について、生徒指導・部活動について、保健関係について、それぞれ担当の先生方が話をしてくださいました。6年生6人みんなから質問や感想も発表されたいへんよかったです。

さくらさんの「中学校に行くのに安心しました。」という言葉のとおり、みんなが希望やヤル気を持てた説明会となりました。

坂本中学校の生徒の皆さん・先生方、ありがとうございました。

図画工作「発表会&鑑賞会」

今日の午後、1・2年生が合同で図画工作の「発表会&鑑賞会」を行いました。

1年生は粘土を使った「いっしょにおさんぽ」、2年生は空き箱を使った「ともだちハウス」の作品を完成させていました。

発表会や鑑賞会は、やっぱり人数が多い方がいいですよね。みんな照れながらも作品名や工夫した点などを伝えます。友達からはいいところ・上手なところのお返しをもらいます。

みんな工夫して、楽しい作品ができあがっていました。最後にみんなで記念写真を撮りました。

たくさん借ります ともだち号

今日のお昼休みは、八代市立図書館の移動図書館「ともだち号」の来校日でした。

雨も上がり、外で本を選ぶことができました。3月の来校日では返すだけとなるので、今年度の貸し出しは今日が最後となります。みんなたくさん借りていました。物語、小説、絵本がやっぱり主流ですが、写真集や図鑑なども人気があるようでした。先生方も借りていました。

借りた後は「なんば借りたと?見せて見せて」といつもの光景もありました。本が好きな子が多くて本当に嬉しいです。

Happy Valentine for ベサニー先生

明日からの三連休があけた月曜日は、2月14日「バレンタインデー」です。

ALTベサニー先生が、アメリカの「バレンタインデー」を紹介してくれました。

アメリカでは、男性から女性へ花束などのプレゼントを贈ることがポピュラーだそうです。

そして、お返しの「ホワイトデー」という習慣はないどうです。所変わればですね。

ベサニー先生から、みんなにプレゼントは「任天堂キャラクターアルファベット」でした。

AからZまでのアルファベットを、任天堂キャラクターで表現してあります。

今朝、3年らいおさんから、教えてもらいました。ほとんどのキャラクターが説明できるらいおさんでした。

ベサニー先生、楽しいプレゼントありがとうございます。

教科指導におけるICT活用

GIGAスクール構想による一人一台タブレットPC配布から一年がたとうとしています。

この一年間、先生方の「ICT活用能力」も高まってきています。様々な教科指導で情報通信機器が活用されています。

今日は、1・2年生の「マット運動遊び」を体育館に見に行くと、そこにはタブレットがありました。

東田先生が、自分の動きの確認に活用していました。遅延再生ソフトで、自分のマットの技が簡単に確認できます。

手の付き方、体の動かし方など、友達同士の教え合いも広がっていきます。

音読集会&表彰

「ふる ふる ふる ふる ゆきが ふる」 各教室のモニターから、2年生の声が響きます。

昨日の業間は、音読集会で2年生の発表でした。リモートでの発表となりましたが。これまでの練習の成果がよく表れていました。まど みちお さん の「ゆきがふる」の群読でした。気持ちをこめた発表でした。

音読集会の後は、表彰が行われました。県文集「ゆめ」への応募の中から、2年馬渕なるみさんが「優秀賞」。八代市書写展で、3年杉田はるねさんと4年下先まなさんが「特選」、八代子ども工作展入賞の中から代表で6年井手口ひいろさんが賞状を受け取りました。

暦の上は春「立春」

本日は、二十四節気の「立春」。暦の上では春となりますが、まだまだ朝の冷え込みは厳しいですね。

それでも春は一歩一歩近づいていると感じます。

玄関や中庭ステージのプランターには、パンジーやビオラなどの花が咲きほこっています。

校庭のサクラの枝もよく見ると、小さな蕾がたくさんついていました。

春はもうそこまで来ていますね。

こころの鬼退治

「節分」の今日、1・2年生全員が、「こころの鬼退治」で豆まきをしました。

担任の先生方との「手作りの鬼」が大迫力で、一人一人追い出したい「こころの鬼」が書いてありました。

中には、「コロナ出て行け!」とみんなの願いであることも書かれていました。1・2年生がコロナを吹き飛ばしてくれたと思います。

また、給食の先生方が、給食ボードの飾り付けを「2月バージョン」にしてくれています。「なんで魚なんですか?」と興味津々の子もいて、日本の伝統行事を説明することもできました。

限界突破! なわとび大会

冬の八竜小恒例行事「なわとび大会」が本日行われました。

「30秒跳び」からスタートし、前跳び→後ろ跳び→あや跳び→交差跳び→二重跳び→選択跳びの順番で自己ベスト記録を目指しました。

30秒跳びの後は、「持久跳び」。まず5分間を目指す部がありました。見事、5年四宮いぶきさんが5分間をクリアーしました。

最後は「持久跳び 名人戦」。これまでの練習で3分30秒をクリアーしたみんなが出場です。「10分間」という限界を目指して挑戦しました。

見事、3年岩本すずはさん、4年宮川みさきさんが「限界突破賞」を受賞しました。素晴らしい記録でした。

48人全員が参加し、最後まで頑張ったなわとび大会でした。zoomでのライブ配信を行ったところ、お家の皆様にも観ていただきよかったです。なお、今日のなわとび大会の様子は「さかもとケーブルテレビ」で後日放映されるそうですのでお楽しみください。

2月おすすめの本

図書室の早木先生から「2月おすすめの本」が紹介されています。

鬼にまつわる本、チョコレートが登場する本などが並んでいます。

今日は「節分」。やぎ たみこ さん作の「おにころちゃんとりゅうのはな」を読んでみました。

絵も色彩が鮮やかで、おにころちゃんがとてもかわいらしいお話でした。気持ちがホンワカする大人にもおすすめの一冊です。

不審者対応避難訓練

2月1日(火)午後、「不審者対応避難訓練」が行われました。

坂本中学校の後藤先生、川岳駐在所おまわりさんにご協力いただきました。

子ども達は先生の指示をよく聞き、慌てず落ち着いて避難し、先生方は子ども達の安全確保を第一に、不審者への対応を素早くとっていました。

訓練後、おまわりさんからは、「安全に関する情報を的確に伝え合うことの大切さ」をアドバイスしていただきました。

万が一に常に備える上で、とても参考になるアドバイスでした。

ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

J-POWER(ジェイパワー)さんの 出前授業

本日、6年生理科の学習で、J-POWER(ジェイパワー)さんの「出前授業」がありました。

J-POWERさんは、全国各地で発電所や送電線を展開する電源開発会社で、熊本県では、「瀬戸石ダム水力発電所」「阿蘇にしはら風力発電所」などで電気が作られています。

今日は、八竜小にお越しいただき出前授業を予定していましたが、感染拡大からリモートでの授業となりました。矢田所長からのご挨拶の後、山脇さんがテキストを使って電気の役割、電気が生まれる仕組み、電気の運ばれ方などを分かりやすく説明していただきました。

テキストで仕組みを学びながら、実際に子ども達が「発電」の体験もできました。「シェークライト」「手回し発電機」「風力発電機」で電気をつくりました。手回し発電機では、豆電球と発光ダイオード(LED)の違いを手にかかる負荷で感じ驚く場面もありました。

電気の仕組みを実際に体験しながら学び、水力発電や風力発電など環境を考えた発電の大切さも知ることができました。笹田ひろひとさんのお礼の言葉にも、電気を大切にしていく気づきが表れていました。

出前授業の後は、J-POWRさんからいただいたソーラーパワーカー「スペースローバー」を製作中です。早く動かしたくて、みんな集中して作っています。

貴重な学び・体験をさせていただいた上にグッズまでいただき、矢田所長・山脇さんはじめJ-POWERの皆さん本当にありがとうございました。

音読集会&表彰式

本日の業間は、リモートで「音読集会&表彰式」が行われました。

まず、音読は3年生が詩の朗読を発表しました。中でも、谷川俊太郎さんの「たいこ」は、リズム感たっぷりの「群読」での表現でした。

続いて、5年生は、漢詩や論語などの古典について説明を加えながら発表してくれました。「春暁(春眠暁を覚えず)」など、有名な古典を現代語訳で意味も紹介してくれたので、低学年にも伝わる内容でした。

音読集会の後は、「八代市人権作品コンクール」の表彰式があり、作文の部で6年松村さくらさんが優秀、標語の部で4年田中みつばさんが優秀、ポスターの部で3年坂口なのさんが佳作を受賞しました。

次回2月8日にも、音読集会&表彰式が行われます。

薬物乱用防止教室

本日、5・6年生を対象に「薬物乱用防止教室」が開催されました。

今日は、学校薬剤師の竹内先生が講師としてお越しくださいました。

「薬物のおそろしさについて」「お酒の害について」「たばこの害について」大きく3つのテーマを、スライドやビデオを使い分かりやすく説明していただきました。

真剣に聞く子供達の表情からも、薬物の恐ろしさや「ダメ ゼッタイ!」の意味が伝わったと思います。

子供達が将来にわたって、健康でよりよく生きていくために、大切な学びの機会となりました。

竹内先生、ご多用な中、本当にありがとうございました。

給食の先生方へ 感謝の手紙➂

給食の先生方への感謝の手紙、最終日は6年生 岩本かいきさんと井手口ひいろさんが代表して読んでいただきました。

二人とも、給食の先生方のご苦労を想像し、お礼を伝えていました。また、さすが6年生らしく「衛生面」や「栄養バランス」などという言葉も使われ、内容のある手紙でした。

また、今日は「給食室の道具」も紹介され、鍋用の大きな「しゃもじ」が手にとって見られるようにくふうしてありました。早速子供達は手に取り、「大きい!」「重い!」「回すの大変!」などどいう声が上がっていました。給食の先生方のご苦労を体験できる展示でした。

給食の先生方へ 感謝の言葉➁

給食時間の放送も二日目、本日は2年生の「感謝の言葉」でした。

岩瀬まあるさんと谷川まなさんが発表してくれました。

二人とも、「給食の先生方、風邪を引かないでください。」と優しい言葉や、「苦手なものでも頑張って食べます。」という誓いの言葉がありました。

また、今日は1・2年生が、給食の先生方へ「手紙や寄せ書き」を渡しました。

給食の先生方を代表して、山下先生と坂井先生が受け取ってくださいました。杉山先生、中畑先生も喜んでいただけると思います。

明日、最終日は6年生の発表です。

八代市書写展

本来ならば、未来の森ミュージアム(博物館)での「八代市書写展」でしたが、新型コロナで各学校での展覧会となりました。

八竜小からも各学年の出品作品があり、特選・入選が決まりました。

「特選」には、3年生杉田はるねさんの「友だち」、4年生下先まなさんの「明るい心」が選ばれました。どちらも力強い字が特徴です。

「入選」には、1年中村みゆさん、2年下先のあさん、4年田中みつばさん、5年藤本しんさん、山下かれんさん、6年井手口ひいろさん、「努力賞」には6年鶴下ようすけさんが選ばれていました。

みんな、これまでの練習しょくがんばりました。

給食の先生方へ 感謝の言葉

今週は「給食週間」です。今日のお昼の放送から、給食の先生方へのメッセージが紹介されます。

今日トップバッターは「4年生」。代表して藤本すばるさんと吉永うたさんが、読んでくれました。

二人ともていねにな言葉で給食の先生方への感謝を伝えていました。

SET (Special English Time)

「SET」とは、なんだと思われますか。八竜小では「Special English Time」のことで、子供達が楽しみにしている日です。

「SET」には、いつものALTの先生「ベサニー先生」の他にもALTの先生が来てくれます。本日は、「MASAAKI先生」と「アライザ先生」が来てくれました。3人の先生方が、出身国アメリカ合衆国の学校生活や日常生活を紹介していただきました。

「North Carolina(ノースキャロライナ)」出身の「MASAAKI先生」が、写真で学校の様子や、食べ物などを紹介してくてました。日本とは違う文化や行事にびっくりする場面もありました。

感染症防止のため、例年行うコミュニケーションゲームなどはできませんでしたが、たっぷり英語に慣れ親しむ一日となりました。アライザ&MASAAKI&ベサニー thank you so much !

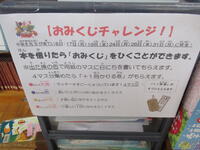

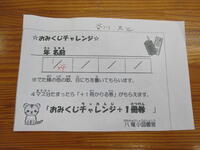

おみくじチャレンジ!

図書館教育支援員早木先生が、1月のイベント「おみくじチャレンジ」に取り組んでいただいています。

1月の月曜日と水曜日は、本を借りる際、「おみくじ」を引くことができます。

「小吉」で1マス、「中吉」で2マス、「吉」で3マス、カードに記入することができます。4マスたまれば「もう一冊券」がもらえます。そして、「大吉」を引くと4マスとなり、そく「もう一冊券」がゲットできます。

昨日、4年生のみんなも「おみくじチャレンジ!」を楽しんでいました。

授業研究会

昨日は、校内研修「授業研究会」が行われました。3年生理科「じしゃくのふしぎ」濱晋哉先生の授業でした。

視点の「ICT活用の工夫」と「学習リーダーによる学び」で授業研究会が行われました。

実際の授業では、児童がタブレットで学習支援ソフトの「発表ノート」を使い、磁石に引っ付く・引っ付かないの予想や実験結果の整理を行っていきました。実験結果からの気づきのまとめにはホワイトボードが活用されました。

先生方から活発に質問・意見が出され、「よりよい授業づくり」に向けて議論が行われました。

「ICTを道具として、いかに比較・分類・関連付けなど思考・判断の場面をつくるか。」

「児童の思考のズレをどう取り上げていくか。」など、毎日の実践につながる貴重な考えも導き出されていました。

八代市が取り組む「授業改善ステップワン」には、学習リーダー・学習ガイドの充実が有効です。さらに、児童が学びの主体となる授業づくりに、全職員で取り組んでいきたいと思います。

大寒の朝

今日は二十四節気の「大寒」で一年で一番冷え込む季節と言われています。

そのような中、登校した子供達は、縄跳びを手に、グラウンドに飛び出してきます。

「駆け足跳び」でグラウンドを一周した後は、思い思いの技に挑戦です。

感染拡大の中、お互いの距離をとりながら、取り組んでいます。

高学年はやはり「二重跳び(二段跳び)」の連続が目標のようです。

大寒の朝の冷え込むグラウンドに、「ビュビュン ビュビュン」という風を切る音が響いていました。

発表集会&音読集会

本日の業間は、「発表集会&音読集会」が行われました。

急激な感染拡大で、リスクレベルも引き上げられた中でしたので、「リモート」での実施となりました。

2階ホールをホストコーナーに、各教室とzoomでつながりました。

まず、発表集会は「給食委員会」の発表でした。

給食に関するクイズや、来週から始まる「給食記念週間」のコマーシャルが行われました。

給食委員会の発表に続き、「6年生の音読発表」が行われました。

福沢諭吉の「天地の文」と、まど・みちおさんの「せんねん まんねん」の朗読でした。

輪読していくのですが、暗記している人もいて、さすが6年生と感じさせる発表でした。

各教室からも拍手があがっていました。

八竜子ども工作展

先週末の土日、未来の森ミュージアム(博物館)で「八代子ども工作展・創作展」が開催されました。八竜小からも7点出品しました。感染症ケアで見学にいけなかった子供達・ご家庭もあるかと思いますので、図画工作主任の濵弘恵先生が、「八竜子ども工作展」を設置してくださいました。作品をご紹介します。

1年生笹田にいなさんの「リボンがいっぱいのバッグ」

2年生大矢いちかさんの「にじのメロディ」

3年生坂口なのさんの「カラフルなトンボ」

4年生杉山あやねさんの「荷物を持たされたねこ」

5年生杉田そうたろうさんの「鮫と魚」

5年生馬渕ななみさんの「森のゲート」

6年生井手口ひいろさんの「電気を大切にする家」

どれも個性あふれる素晴らしい作品ですね。

進化 学校情報化 「ありがとうJパワーさん」

多くの学校が、「学校情報化優良校」に向けて取り組んでいる中、八竜小でも着実に進んでいます。

情報化診断の中でも、「教科指導におけるICT活用」「情報教育」は日々前進しているように感じます。

今週水曜日、5・6年生教室に「電子黒板」が設置されました。翌日の1時間目、早速担任の田口先生が国語の授業で活用していました。タブレット画面が黒板に映し出されているのは、これまで使っていた「大型テレビモニター」と同じなのですが、電子黒板は「タッチパネル機能」があるので、「書き込み」「拡大」など子供達の学習が一段とアクティブになっていました。

6年教室から2年生教室に移動すると、担任東田先生と子供達は音楽の授業でタブレットを活用していました。タブレットの学習支援システムを使い、教科書の「QRコード」を読み込み、デジタル教材での学習です。くり返しの歌唱指導や各自の個人練習などが行われました。

担任の先生方のICT活用と併せて、子供達の基本的な操作も進化しています。

本校の学校情報化にさらなる贈り物が届きました。本日、球磨川の瀬戸石ダムの電力発電に携わっておられる「電源開発株式会社JーPOWER」様から、大型モニターを寄贈いただきました。

これまでの本校モニターの1.5倍あります。キャスターも頑丈で安全性もバッチリです。

来月2月1日(水)には、このモニターを活用した「Jパワー出前授業」も行われます。とても楽しみです。Jパワーの皆様ありがとうございます。大切に活用させていただきます。

今年もよろしくお願いします!

今年も、「学習支援ボランティア」に熊本学園大学のおねえさん・おにいさんが来てくれました。

新しく、由妃先生が来ていただけることになり、理緒先生、龍太郎先生、京悟先生の4人となりました。

今日は、1年生と「縄跳び」「鉄棒」で遊んでいただきました。

おかげで、1年生二人の「縄跳び」上達しました。また意欲も高まりました。

今年もどうぞよろしくお願いします。

お正月飾り

令和4年(2022年)も、「三が日」「松の内」も過ぎ、今日は11日「鏡開き」を迎えています。お正月モードもそろそろ終わりを迎えようとしていますが、八竜小では、恒例給食室の先生方の「折り紙アート」で、正月気分も味わうことができています。

1月のお正月バージョンの飾りが給食ボードや給食室窓に飾られていて、今日から登校した子供達も大喜びでした。「しめ縄」「鏡餅」「門松」どれも立体的で素晴らしい作品です。給食の先生方いつもありがとうございます。

令和4年スタート! 3学期始業式

いよいよ令和4年(2022年)の動きだし、3学期始業式が行われました。

あいにくの雨でのスタートとなりましたが、体育館に整列している子供達の表情は、今年一年へのやる気・意気込みを感じさせてくれました。

式後に田口先生から「交通安全の再確認」について話がありました。田口先生の問いかけに自分で答えを考え、進んで発表する子供達から、今年もさらなる成長の予感がします。

続いて、「バス児童会」が行われました。バスの中での約束・ルールの再確認。特に新型コロナウイルス感染防止について改めてみんなで注意をしました。「第6波」の広がりが心配されます。しっかりと防止対策をとりながら、3学期も一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

ほっこり坂本 四季の風景カレンダー2022

本日、桃ちゃんこと坂本桃子さんが、「ほっこり坂本 四季の風景カレンダー2022」を八竜小まで持ってきてくださいました。

美しい坂本の風景を月替わりのイラストでカレンダーにしてあります。災害によって二度と見ることのできない貴重な風景もイラストとして残してあります。原案を坂本桃子さん、イラストはhonoutaこと黒河内美帆さんの作です。

どこが一番子供達の目につくかなと考え、毎日みんなが給食のメニューを確認する給食ボードのタブレット置きの下にしました(ここなら目につくこと間違いなしです。)。1月は「どんどや」のほのぼのとした風景です。

年の瀬に心温まる、そして子供達と大事にしていきたい贈り物、坂本桃子さん本当にありがとうございました。

さて、今年も今日で学校も終わりです。一年間八竜小ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございました。

新年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様、良い年をお迎えください。

2学期 終業式

48人全員がそろい、2学期終業式がおこなわれました。無事この日を迎えることができたのも、毎日のご家庭での感染症対策等のおかげです。本当にありがとうございます。

静寂し集中した雰囲気での開式となりました。話を聞く態度が本当に素晴らしくなったと感心します。また、この2学期は「発表する力・表現する力・人に伝える力」が成長しました。これは毎日の先生方の指導の積み重ねです。

今日は、リスクレベルも下がっており、久しぶりに校歌を、5年ななみさんの伴奏で、フルコーラスで歌うこともできました。

式の後は、冬休みのくらしについて、安全面を田口先生、健康面を西本先生がお話ししました。みんな真剣な表情で聞いていました。この冬休み安全で健康な毎日を過ごしてください。

最後に、「表彰式」が行われました。

代表して、八代市交通安全ポスター優秀賞の5年かれんさん、八代市読書感想画コンクール特選の6年ひろひとさん、八代市こども美術展入選の6年かいきさんが受賞しました。

寒い中でしたが、最後までみんな集中したいい終業式となりました。

「あんたがたどこさ発表会」

昨日、6時間目に3・4年生の体育で「表現リズム運動」の「あんたがたどこさ発表会」が行われました。

12月17日から関西国際大学教育学部の学生さんたちと交流が始まり、オリジナルダンスを創り上げるのに1時間かけ、いよいよ発表会となりました。

3年生2グループ、4年生2グループどのチームも個性豊かな表現でした。学習課題の「そろえる・ずらす」がとても工夫されていて、他のチームからも動きの工夫をたくさん誉められていました。

関西国際大学のお兄さん達からも、チームごとにいいところを誉めてもらって、とても嬉しかったようで、学習カードにそのことがいっぱい書いてありました。

子供達が表現・ダンスに興味関心を持ち、好きになるきっかけを作ってくださって、関西国際大学の皆さん本当にありがとうございました。小学校の先生への道、さらに頑張ってください。

カルビー食育教室

昨日、「カルビー食育教室」が行われました。

3・4年生が「スナックスクール」でおやつの取り方・お菓子の食べ方について、5・6年生が「朝ハロしよ教室」で朝ご飯の大切さを学ぶ学習でした。

講師の鎌田さんは、3年ぶりに八竜小に来ていただき、懐つかしがっておられました。

明日からの、冬休みを前に、健康な食生活について楽しく学べたようです。ぜひ冬休みに実行につなげてほしいと思います。

子供達にお土産までいただき、本当にありがとうございました。

えいごと なかよしになろう!

今日は今年最後のALTベサニー先生の来校日です。

1時間目、1・2年生の合同「えいごで なかよしになろう!」で、ベサニー先生との英語でのコミュニケーションを楽しみました。

「カラーバスケットゲーム」では、「What color do you like?」の発音も上手になり、みんなで「Red」「Blue」「Yellow」と大盛り上がりでした。

楽しい時間を過ごし、「えいごと なかよしになる」ことができたようです。

今年最後の「心のケアタイム」

みんなが楽しみ「心のケアタイム」も、今年は今日が最後でした。

西本先生からのお題、低学年は「ことばのとびら」。回答者を一人決め、回答者に見えない言葉から連想することをみんあなが伝え、ヒントにした回答者が答えるものです。3年生では季節感のある言葉「お正月」「クリスマス」などがお題として出され大盛り上がりでした。(お正月のヒントに「みんながあつまるとき」はナイスだと思いました。)

高学年のメニューは「発信基地」。回答者の周りをみんなが囲み、発信者を一人決めその人のジェスチャーに合わせてみんなが動き、回答者が発信者を見破ることができるかというゲームです。

なかなか発信者を見破るのは難しいようでした。回答者は集中してみんなの動きを見るのですが、うまい具合にすり抜けられていました。

どのクラスも大いに盛り上がった今年最後の「心のケアタイム」となりました。

お正月、大勢集まったら、ぜひご家庭でもやってみませんか。

木育教室

昨日、「木育教室」が全児童を対象に行われました。

昨年度の引き続きのイベントで、低・中・高学年に分かれて木工作品を製作しました。

低学年は「イス」、中学年は「ラック」。高学年は「プランターケース」でした。

材料は県南広域本部林務課の皆さんが準備していただき、八代の「若杉会」の皆さんもお手伝いに来ていただきました。そして、保護者の皆様や昨年同様「職人・プロのおじいちゃん・おばあちゃん」の助っ人をいただきました。本当にありがとうございました。

今回は、もう一つ「ベンチ」を5脚製作しました。このベンチは「さかもと道の駅」に贈呈するものです。

3年生のみんなも上級生の作業を見ながら「インパクトドライバー」の操作をマスターし、なんと3年生だけで1脚かんせいさせていました(スゴイ!)。

出来上がったベンチは「さかもと復興商店街」の溝口さん(かほさんパパ)にお渡ししました。「訪れる人のために大事に使っていきます。ありがとう。」とお礼を述べられました。

最後は、若杉会やご協力いただいた方々へ感謝の言葉を伝え、みんなで写真を撮りました。

ご協力いただいた全ての皆様へ感謝申し上げます。

子どもしょうてんがい オープン!

今日の4時間目、八竜小の中に「子どもしょうてんがい」がオープンしました。

生活科、国語、算数で学んだことを複合的に発表する場として、宮本先生と1年生の二人が取り組みました。

お店のオーナーは、みゆさんが「文ぼうぐてん」、にいなさんが「おもちゃや」です。

最初のお客様は、2年生と、坂井先生、西本先生。あっという間にたくさんの商品が売れていきました。

二人は、買い物の合計やおつりの計算にたいへんでしたが、がんばってつとめていました。

あまりの大盛況ぶりに、木曜日の昼休み、全校のみんなを対象にお店を開いてくれるそうです。みんな楽しみにしています。

関西国際大学のお兄さんと交流 「あんたがたどこさ」

今日、3・4年生の体育は、「表現リズム運動」を関西国際大学教育学部3年生のお兄さん方と行いました。

熊本県の有名な童謡「あんたがたどこさ」を使ったリズム表現を一緒に考えました。

まず、お兄さん方が「まねっこダンス」でリズムに合わせた動きのレパートリーを増やしてくれました。

その後、あんたがたどこさの前半部分の動きをお兄さん方が教えてくれて、後半を子供達が自分達で考えるというながれでした。

短い時間でできるかなと心配だったのですが、4チームとも発表までできました。子供達はチームでよくアイデアを出していました。動きだけでなく、並び方・隊形も工夫するチームがいたのにはビックリでした(並び方・隊形は次の時間の課題だと思っていました。)。

来週は、最初から最後まで自分達で動きを創り上げ、23日(木)に発表会です。どんなダンスが生まれるかとても楽しみです。関西国際大学のお兄さん方も期待していてください。

大入り満員 1・2年生の「おもちゃ大会」

今日の業間の時間に、1階玄関ホールで、1・2年生による「おもちゃ大会」が開かれました。

生活科の学習として、手作りおもちゃをそろえ、チケットを配り、手作り景品も準備して、お客さんの来場を待ちました。

3年生から6年生、そしてたくさんの先生方がお客さんとしておとずれました。遊び方やルールを説明したり、くじを引いてもらったりと、1・2年生のみんなは大忙しでした。

楽しい時間を、1・2年生のみなさん、ありがとうございました。

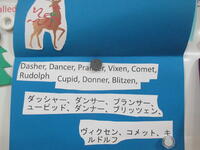

Decemberは「Christmas Quiz」

ベサニー先生の「Englishコーナー」が、12月(December)バージョンになっています。

テーマはもちろん「Christmas(クリスマス)」です。

アメリカでのクリスマスの文化や食べ物などが紹介してあり、子供達も興味津々で見ています。

例えば「トナカイの名前」です。

「サンタのトナカイの名前はなんですか?」という問題なんですが、これまで考えたことは無かったですね。

「ダッシャー」や「プランサー」など、地域地域で呼び名があることにビックリしました。

ベサニー先生から、子供達への「クリスマスプレゼント」に、感謝です。

〒869‐6115

熊本県八代市坂本町荒瀬6544

TEL 0965-45-3888

FAX 0965-45-3277

E-mail

es-hachiryu@yatsushiro.jp

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 島田 浩一

運用責任者

教諭 松下 昭男

本Webページの著作権は、

八竜小学校が有します。

無断での文章・画像など

の複製・転載を禁じます。

copyright©2013

HACHIRYU ELEMENTARY SCHOOL

all rights reserved.

今日の給食

土曜日なのになぜ給食!?

今日の献立は、カレーライス、牛乳、フルーツ和えでした。

今日は、坂本橋と坂本支所の完成式に参加し歌を披露するので、登校日としました。給食もいつもどおり提供していただき感謝です。子供たちが大好きなメニューで、子供たちの歌声のエネルギー源となりました!

金太郎の息子が由来!?

今日の献立は、麦ご飯、牛乳、ハンバーグの照焼ソース、五目きんぴら、豆腐のみそ汁でした。

きんぴらは、漢字で書くと金平です。これは、金太郎こと坂田金時(さかたのきんとき)の息子 坂田金平(さかたのきんぴら)に由来しているそうです。坂田金平みたいに強くて丈夫なものの例えとして、江戸時代ではさまざまなものの名前に「きんぴら」が使われるようになり、「きんぴらごぼう」などもその一つだそうです。へえ~という感じです。

中国の広東省が発祥!

今日の献立は、麦ご飯、牛乳、ユーリンチー、スーミータン、中華サラダでした。

ユーリンチー(油淋鶏)とは、中国広東省が発祥の家庭料理の一つで、「油=食用油」「淋=かける、注ぐ」「鶏=鶏肉」という意味があるそうです。パリッと揚げた鶏肉に、香味ソースをかけた料理です。今日は、中華のメニューでした。

野菜の王様!

今日の献立は、ミートボールカレー、牛乳、ブロッコリーサラダでした。

ブロッコリーは野菜の王様と言われるほど栄養のバランスが良い野菜です。健康や美容に嬉しい成分が豊富に含まれているそうです。「たくさん食べないと・・・」と思いました。

「にく」い(おいしい)ね!

今日の献立は、そぼろごはん、牛乳、ビーンズサラダ、肉団子と白菜のスープでした。

そぼろとごはんを混ぜるとごはんのうまみが倍増するそぼろごはん。大豆と枝豆の親子コンビがいい味を出しているビーンズサラダ。肉団子と白菜の組み合わせが「にく」い(おいしい)肉団子と白菜のスープ。いつも安定したたんぱく質・カルシウムを提供してくれる牛乳。今日もベストの献立、おいしい給食をありがとうございました。