八代市立八竜小学校ホームページ

学校生活

ドキドキ ミシン!!

八竜小学校では、今年度は、5年生と6年生が長崎への修学旅行に10月末に出かける予定となっています。

その、修学旅行へもっていくナップザック作成が始まり、5年生は、いよいよ本日からミシンでナップザックを縫い始めました。

担任の紗穂先生や応援に来てくださった鉄田先生に見守られ、ドキドキしながら、ミシンにチャレンジ!!

みんな、上手に縫い進めていました!!

日頃から、穏やかに丁寧に学習に取り組む5年生です。

きっと、素敵なナップザックができあがることでしょう!

理科支援員さんと授業を楽しむ!

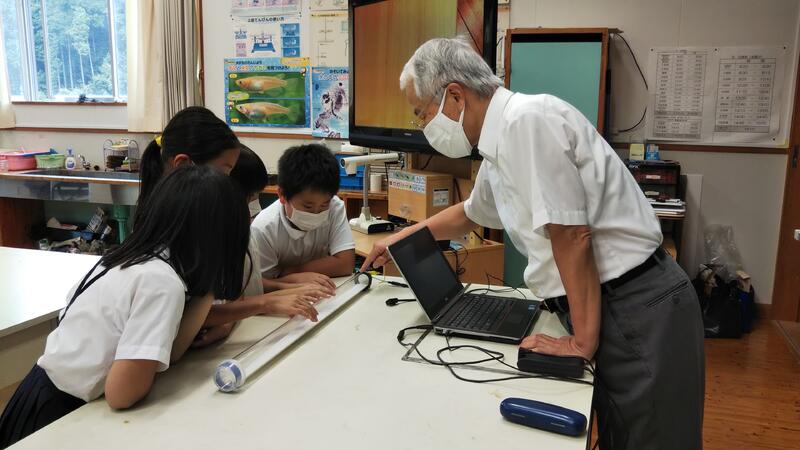

9月26日(月)に本校に宮﨑尚生先生(理科支援員)が来校され、3年生から6年生の理科授業の準備や授業支援を行っていただきました。

3年生は、音の伝わり方を実験で見せていただきました。

音の伝わり方が、見える??

3年生は、興味津々。宮﨑先生が持って来てくださった装置を一心に見ながら、先生のお話に耳を傾けていました。

4年生では、「雨水のゆくえ」で、地面にしみこんだ水が空気中に蒸発していく実験のアシスタントをしてくださいました。

また、5年生「流れる水のはたらき」では、水の濁りへの疑問や実験方法考える場面、6年生の「水溶液の性質」では、蒸発皿を加熱し蒸発で残る物質を調べる場面をそれぞれサポートしていただきました。

今年度、2度目の来校ですが、子供たちは宮﨑先生のことが大好きです。中には、「宮﨑博士が来る!!」と、何日も前から、心待ちにしている子もいるほどです。

宮﨑先生の来校で、いつも以上に充実した理科の時間になりました。

11月の3度目の来校を楽しみに待っています!

3・4年国語の研究授業!

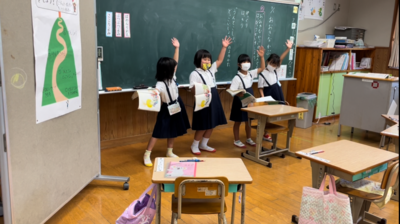

28日(水)に講師の先生を招いて、3・4年生の国語の研究授業がありました。3年生が「ちいちゃんのかげおくり」4年生が「ごんぎつね」と物語教材を学習しました。

3・4年生ともタブレットを子供たちが活用しながら、登場人物の気持ちを考え、友達と交流していました。

子供たちが自由につぶやき、発言する雰囲気ができていて、3・4年生の成長が見られた授業でした。

全校集会☆校長先生のお話☆

今日の全校集会は、校長先生のお話でした。

最近の子どもたちの様子を見て、あいさつがよくなっていること、積極的に朝ランニングに参加してがんばっていることなどを褒めていただきました。

また、普段の生活の中で相手の話を聞くときは、反応の仕方を変えていくとさらに聞き方上手になるという話もされました。

子どもたちはいつも真剣に話を聞こうとする姿が見られますが、なかなか反応をすることができていません。「はい。」「そうですね。」「なるほど~。」と声に出すことや、うなずいたり首をかしげたりするような反応を相手に示すことで、話す側も話しやすくなるということを教えていただきました。

今日のありがたーいお話を各学級に持ち帰り、早速実践していこうと思います。

全校児童が聞き方名人になるようにがんばるぞ!おー!

朝のランニングタイム

朝の気温がぐっと下がって、「スポーツの秋」が近づいてきました。

八竜小学校でも、登校してすぐに運動場に出て、みんな気持ちよく走っています。友達と競い合いながら走る子、先生たちと一緒に走る子・・・みんないい汗をかいています。

手洗い、うがい、水分補給をしっかりして、気持ちのいい一日のスタートになっています!

体育委員会の発表集会!

13日(火)に発表集会をオンラインで行いました。今回は、体育委員会の発表でした。

体育委員会から、体力テストの結果を受けて、体力を向上させるために、これから朝のランニングや全校遊び等に取り組んでいくことが発表されました。

また、運動クイズも出され、運動について楽しく学ぶことができ、運動に興味や関心が高まりました。

これから、八竜小では体育委員会を中心に体力アップをめざします!

4年生の理科の研究授業!

4年生の理科の研究授業を行いました。「雨水のしみこみ方と土の粒の大きさは、どのような関係にあるのか」を考えました。

実験の結果から、グループで、水と土の粒の関係性をよく考えて、発表してまとめていきました。

4年生がしっかりと成長している姿が見られた授業でした。助言をいただいた講師の先生からも「落ち着いて学習ができている」「グループ活動が上手である」等のお褒めの言葉をたくさんいただきました。

八竜小のみんなは授業もがんばっています!これから、さらに成長していきます!

歌声 響いて♪

八代市まちの先生派遣事業講座で、村井智子先生をお迎えして3~6年生の音楽の授業を行いました。

4年生と5年生は、村井先生に昨年度も同講座でお世話になっています。子供達、とてもなつかしそうでした。

みんなで挑戦している曲は「ありがとうの花」です。

「歌は喉だけで歌うんじゃないよ。体すべてを使って歌うよ。スポーツと一緒。だから準備運動も大切。体を目覚めさせてやると声も出るようになるよ」

先生のご指導で、子供達の歌声がぐんぐん伸びていくのが分かります。今回を含めて5回の授業を予定しています。次回も楽しみです。

ミュージアム バスだより③

美味しいお弁当を食べ、熊本城見学にむかいました。

天守閣から市内を見渡します。

すっかり城主になった気分!!

最後に二の丸公園でちょっと休暇。

天候にも恵まれ、すてきな一日を過ごすことが出来ました!

素敵な絵を鑑賞できた感動といっぱいの思い出を心のリュックに詰め込んで、みんな元気に帰路につきました。

貴重な機会を提供いただいたミュージアムバス事業関係者の皆様、おいしいお弁当を朝早くから作っておくり出して下さった保護者の皆様、ありがとうございました!

ミュージアム バスだより②

たくさんの一般の皆さんと一緒に、しっかりとマナーを守って鑑賞しました。

モネ、ルノワールといった美術史にその名を刻む巨匠たちの作品が、いっぱい展示してありました。

すばらしい作品のすぐ側まで近づいて鑑賞することができる貴重な時間をしっかりと楽しみました。

さすがにお腹もぺこぺこ。

美術館のお部屋をかりて、お弁当タイムです。

午後は、熊本城見学に出かけます!!

ミュージアム バスだより①

本日は、八竜小学校の子供たちは、「ミュージアムバス」に出かけています。

これは、県立美術館からのご招待で実施されているもので、バスに乗って県立美術館に出かけ、現在県立美術館本館で開催されている「美の旅 西洋美術400年 珠玉の東京富士美術館コレクション」展などを学芸員の方に解説していただきながら鑑賞するというものです。

「ドキドキして なんだか眠れませんでした。」

「どんな絵があるかワクワクします!」と子供たちは、八竜小を大型バスに乗って出発していきました。

先ほど、県立美術館に到着しました!!

すてきな一日が始まりました!

楽しかった 水泳学習

昨日は最後の水泳学習でした

8回の水泳学習で、子供達はみんな楽しみながら泳力を伸ばしました

1・2年生はだるま浮きやけのびもバッチリ!大きなプールも楽しみました

3・4年生はクロールに挑戦しました。息継ぎが上手になった子も増えました

5・6年生は、長い距離を泳いだり、平泳ぎに挑戦したりしました

プール納めでは、できるようになったことを発表し合いました。それぞれに成長を感じる学習となりました

今年も市営プールにお世話になりました。安全に学習できたことに感謝です。ありがとうございました!

新学期のスタートです。

長い夏休みが終わり、今日から2学期のスタートです。

スクールバスから降りてきた子供たちは、元気に挨拶を返してくれる子もいれば、久しぶりで照れくさそうにしている子もいました。いずれにしても、表情は明るく安心しました。

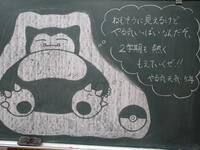

それぞれの教室に入ると、黒板には、素敵な絵と先生方からの愛のこもったメッセージが・・・!

「誰が描いたのかな~?」と、子供たちは興味津々で見て、楽しんでいました。

描いたのは1・2年生担任の磨田先生でした。とてもお上手ですね。子供たちも喜んでくれたようで良かったです。

本日の始業式は、感染対策のためオンラインで行われました。校長先生から、2学期の学校生活についてのお話がありました。「当たり前のことを当たり前にすること」「凡事徹底」を意識して、八竜小全員で取り組んでいきたいと思います。

また、2・4・6年生の代表児童による作文発表もありました。3人とも、2学期に頑張りたいことを堂々とした態度で発表しており、2学期に向けての意欲をひしひしと感じることができました。

各教室では、発表の様子を静かに聞いていました。どの学級も、よい姿勢を崩さず真剣なまなざしで聞くことができていて、大変素晴らしいです。

2学期も、子供たちにとって充実した学校生活となるよう、職員一同、精一杯努めてまいります。

明日から2学期です!

本日は夏休み最終日です。

明日、子供たちを気持ちよく迎え入れることができるように、授業の準備や教室の清掃、運動場の草刈りなど、先生たちが最終確認をしています。

先日のPTA美化作業が悪天のため中止になってしまい心配していましたが、榎田先生が草刈り機フル稼働で毎日除草してくださっています。

教室の黒板には、子供たちが喜びそうな工夫がされていました。どの先生が描いたのでしょうか?楽しみにしていてくださいね。

学校では、感染予防対策をきちんと行い、子供たちを迎える用意をしています。ご家庭でも、朝からの体調確認や検温を、引き続きよろしくお願い致します。

先生たちも、がんばっています! Part 2

早いもので、もう、7月も終わろうとしています。

八竜小の子供たちは、みんな元気に過ごしているでしょうか。

宿題や家庭での役割などにも、しっかりと取り組めているでしょうか。

先生たちは…というと、オンライン等で実施される様々な研修会に参加したり、様々な事務作業に取り組んだりしながら、元気に過ごしています。先生たち同士で時間を調整して、行事のこと、授業のことなど話しあったりもしています。

今週の、職員室の一コマです・・・

2学期からの、子供たちとの学校生活が充実するように…と、お互いにアイディアを出し合いながら準備を進めています。

八竜小学校のみんなの姿は校内にはありませんが、八竜小のみんなの姿を思いながらがんばっています。

あっという間に 8月に入りますね。

充実した夏休みになることを願っています!

夏休み、先生たちも頑張っています!

夏季休業日に入り、2日目を迎えました。

子供たちは、元気に過ごしていますでしょうか?

夏休みの宿題を早く終わらせるぞー!と張り切っている頃かもしれませんね。

さて学校では、昨日・今日と全職員で「職員作業」が行われました。

昨日は、学校内の備品を全職員でチェック。

そして、今日は、各教室や廊下、体育館や1階ホール、特別教室などを掃除し、床のワックスがけを行いました。

宮本先生の緻密な計画と用意周到な準備、濱晋哉先生セレクトのリラックスBGM、全職員のチームワークのとれた素早い動きによって、予定されていた全ての場所に、無事にワックスがけを行うことができました。

2学期に子供たちが登校するときは、ピカピカの床で迎えることができそうです。

子供たちによりよい学習環境を整えるべく、夏休み中も、先生方は張り切っています♪

1学期ありがとうございました!

7月20日(水)1学期の終業式が行われました。

感染症対策として今回はオンラインで行い、それぞれの教室で式に参加しました。

校長先生から、夏休みの過ごし方のポイントとして

①安全・健康に暮らす ②目標を持つ ③チャレンジする

とお話を聞き、夏休みへの期待が膨らみます。

いよいよ、夏休みが始まります。夏休みは、心も体も大きく成長する時期でもあります。

しっかり夏休みを楽しんで、笑顔で元気な姿で帰ってきてほしいと思います。

保護者の皆様のご協力を頂き、本日の終業式を迎えることができました。

ありがとうございました。

夏休みのご家庭での暮らしも、どうぞよろしくお願いします。

統計グラフ学習の出前授業がありました

熊本県統計調査課から3名の講師の先生をお迎えして、4年生が出前授業を受けました。

教科の平均点、気温の変化・・・と私たちの身の回りでは、様々なところで統計が使われています。

今回の授業では、事例を通して統計について知り、その後、熊本の特産物や気温などの身の回りの統計やグラフにつ

いてプレゼンテーションやクイズを通して学びました。

これからの学習には勿論のこと、夏休みの自由研究等にも生かすことができそうですね。

大雨の中、八竜小学校での出前授業のために熊本から来校してくださった統計調査課の皆さん、ありがとうございました!

大きく育て マツバギク!

6月下旬に熊本トヨペット株式会社の「第47回ふれあいグリーンキャンペーン」の一貫で、八竜小と坂本中にマツバギクをいただきました。

花壇やプランター、学校下の国道219号線沿いに植えました。

国道沿いに植えていた時、坂本住民自治協議会の方も、通りかかったから・・・と一緒に植えてくださいました。

この花が、219号線を通る皆様の目を、一瞬でも和ませてくれたら幸いです。

トヨペット株式会社様、植えるのをお手伝いしてくださった住民自治の方、ありがとうございました。

しっかりと育てていきたいと思います。

ばとん・ぱすVol65掲載!

熊本県教育広報誌「ばとん・ぱす」Vol65を掲載しております。

「学校からのお知らせ」の中の「ばとん・ぱす」から見ることができます。

ぜひご覧ください。

八竜小に「夏の大三角」!

4年生が、現在、星について学習しています。そこで、7月5日(火)と7日(木)の2回にわたって、八竜天文台出張教室を行いました。八竜天文台から、プラネタリウムを運んでいただき、子供たちは、夏の大三角(こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブを結んだ三角)や天の川等を見て学習しました。

また、熊本県の星座早見盤も作成し、使い方も教えてもらいました。そして、実際に早見盤を見ながら、プラネタリウムで、星の位置を確認しました。これから、家庭で、実際の夜空を観察していきます。

子供たちが、星に、そして、宇宙に興味をもつ時間となりました。八竜天文台の皆様に感謝です。

七夕! 願い事が叶いますように

7月7日(木)は、七夕。八竜小でも七夕の飾りを作りました。子供たちひとりひとりの願い事もつけました。

今日は、天気もよく、きっと夜にはきれいな天の川がかかることでしょう。

子供たちの願い事も叶うことでしょう。

地域の方に学ぶ「郷土料理教室」

6日(水)に坂本中学校と合同の第1回郷土料理教室を実施しました。今回は、第1回ということで、八竜小の1・2年生と坂本中の1年生が参加をしました。今回は、「みょうが饅頭」づくりに挑戦しました。

教えていただいたのは、坂本町生活研究グループの3名の方々です。

中1の先輩方に混じって3班に分かれて、教えてもらいながら頑張りました。最初は、なかなかうまくいきませんでしたが、時間が経つにつれて、上手にできました。

最後は、自分たちで作ったみょうが饅頭を笑顔でいただきました。

地域のものを使って、地域の方々から学び、地域を好きになる。子供たちには、忘れられない味になったことでしょう!

他の学年は、2・3学期に予定しています。どんな郷土料理ができるのか楽しみです。

授業参観及び「親の学び」講座他の実施

7月5日(火)の授業参観は、コロナ禍のため本年度初めてとなりました。

子供達も保護者さんの来校をわくわくドキドキとした様子で待ってっていました。

学習にしっかりと向かい、頑張る姿を見て頂くことができました。

また、授業参観後は八代市教育委員会生涯学習課樋口昭彦氏による「親の学び」講座が行われました。

『あなたが大切』をテーマに子供との関わり方を親として家族として考える時間となりました。

保護者の皆様、ご多用な中、授業参観においでいただき、ありがとうございました。

今後、学校では、子供達と一緒に、しっかりと1学期のまとめをすすめていきます!

いのちと防災を考える週間!

令和2年7月豪雨から、2年がたちます。

本校では、7月1日(金)から8日(金)までを「いのちと防災を考える週間」として取り組みます。

さっそく1日(金)に、命と防災を考える集会を実施しました。

八代教育事務所のスクールカウンセラーの一美先生を招いて、お話を伺いました。内容は、ストレスを感じたときのセルフケアについてです。ストレスを感じたときに自分なりの対処方法を身につけることは、とても大切です。運動や読書など自分が没頭することをしたり、深呼吸や肩の力を入れたり抜いたりする方法など多くのことを学びました。

また、今後は、「心のアンケート」の実施や「自分にもできる防災への備え」等の取組を行っていきます。

期間中に、命の大切さや防災に備えることの大切さを確認していきます。

1年生「おおきなかぶ」音読発表会

1年生の国語科で「おおきなかぶ」の音読発表会をしました。

今回は教頭先生と宮本先生、そして2年生に聞いてもらいました。

本文にある「うんとこしょ、どっこいしょ。」の読み方をそれぞれ工夫して読むことができました。

発表会の後は、「上手に読めましたね。」「うんとこしょ、どっこいしょの読み方が上手だったよ。」

と褒めていただき、1年生は嬉しそうでした。

町探検に出発!!

29日に1・2年生で町探検に出発しました。

暑くなりそうでしたので、少しでも涼しいうちにと、1時間目から出発しました。水分補給をしっかり行い、日傘をさし、いざ、出発!!

「先生!見つけました!標識があります!」

「先生!とまれって書いてあるのを見つけました!」

子供たちの元気な声が響きます。

坂本橋を渡ると、町の復興のために暑い中、お仕事をしてくださっている方々の姿を見つけました。

また、八竜小の交通指導に来てくださったり、八竜小までパトロールにきたりしてくださったりするおまわりさんが、パトカーに乗って、パトロールに出発される姿も目撃しました。

折り返し地点の、坂本郵便局(現在は別の場所で営業中)で、ちょっと、休憩タイム!!

ビニール袋に入った氷を腕や足に当てたり、首元を冷やしたりしていい気持ち。

頭の上に氷の入った袋をのせて、記念撮影。

その後、元気いっぱい八竜小に向けて歩き出した1・2年生でした。

今後、更に、地域のことについて学びを深めていきます!!

初泳ぎ!プール開き

28日(火)にプール開きを行いました。本年度も八代市民プールにお世話になります。

素晴らしい青空のもと、気持ちよく、元気いっぱいに初泳ぎを楽しみました。

これから、7回程度、市民プールに出かけ、水遊び・水泳学習を行っていきます。

それぞれが目標を持ち、目標を達成できるように、この夏、プールでもがんばります。

心のきずなを深めよう!全員遊び

6月は心のきずな月間です。八竜小学校でもいろいろな取組をしています。今日は運営委員会主催で昼休みに「フルーツバスケット」を全校児童でしました。「めがねをはめている人」「2号車で来た人」「フルーツバスケット」・・・該当する人は慌てて移動していました。笑顔いっぱいのひとときを過ごしました。

「理科博士」来校!!

八代市で各学校の理科を支援していただいている宮﨑先生が来校されました。

子供たちは、「理科博士が来校される!!」と今日の日をワクワク・ドキドキしてまっていました。

昼休みには理科実験教室が行われ、3・4年生が参加しました。

空気の実験に大きな風船が登場し、何が始まるかみんなワクワクです。

ビニールの空気椅子に座れるかな?

色々な大きさの空気ロケット。飛ばして遊ぶ時間がなくて残念でしたが、今度またやってみましょう!

風船が割れないか心配しながらも、とても楽しんでいました。

昼休みの実験教室だけではなく、3年、5年、6年生の理科の授業も支援していただきました。

理科の楽しさを宮﨑先生の来校によってさらに感じたことでしょう。

宮﨑先生、ありがとうございました!!

2学期の来校日を楽しみにしています!

6年社会科にて研究授業を実施しました

八代市教育委員会から指導主事をお迎えして、5校時に6年社会科の研究授業を実施しました。

「国づくりへの歩み」という単元で、米作りが始まった前と後での、人々の暮らしの変化について調べていく授業でした。子供たちは、教科書の挿絵をもとに気づきを出し合った後、タブレットのマッピングシートを使用しながら、自分の考えを広げたり、整理したりして学びを深めていきました。

その後、マッピングを活用しながら班ごとに、ホワイトボードにまとめを行いました。

自分たちの言葉で、学習のまとめをしっかりと行っていました。

タブレットをツールとして使いこなしながら、学びを深めていく6年生の姿を

頼もしく感じました。

子供たちが下校した後は、職員でよりよい授業づくりに向かって意見を出し合い、学び合いました。

さらに、八代市教育委員会の指導主事からも、本時の授業についてまとめをいただき、充実した時間となりました。

児童が学びの主体となる授業づくりに本年度も全職員で取り組んでいきます!

わくわくスタート!読み聞かせ

わくわくスタート!読み聞かせ

八竜っ子の大好きな、朝の読み聞かせがスタートしました。

地域の読み聞かせボランティア「八竜ゆめクラブ」さんを中心に、職員の読み聞かせもありました。

クラスごとに、お話の世界を楽しんだ子供たち。

雨の季節にあったお話、本が大好きになるようなお話、楽しいお話などなど、みんなすてきな世界に入り込んで、集中して聞く姿がありました。

来月は中学校の先生も読み聞かせをしていただく予定です。次回はどんなお話を聞くことができるのか楽しみです。

5年生 代かき・田植えがんばりました!

5年生は、総合的な学習の時間に、年間を通して「米づくり」を体験します。

今週からいよいよ、八竜小の田んぼでの米づくりがスタートしました。

13日(月)は「代かき」でした。雨が降る中での代かきでしたが、寒くないよう手作りレインコートを着て、いざ田んぼの中へ!

最初は、おそるおそる水の中へ足を踏み入れていました。みんなで交代しながら肥料をまきます。

肥料をまいたら、さっそく全員で田んぼに入り、代かき開始です!

慣れてくると、どんどん動き回って代かきを行っていました。端のほうもしっかりと足で踏んで、土を柔らかくしていきました。

その後、少しだけ機械の力も借りて、仕上げをしました。

田んぼを柔らかくした後は、平らにしていきます。いつでも田植えができる状態になりました。

5年生、雨の中よく頑張りました!

そして2日後、15日(水)は田植えをしました。

今度は晴天の中、気持ちよく田植えができました。

まずは、メジャーや竹に印をつけて、田植えの準備をします。

準備が整ったら、いざ、田植え開始です。5月にまいた種もみも、こんなに立派に成長していました。

最初は「難しい~!!」と苦戦していた子供たちですが、最終的には職人のように、手際良く植えることができていました。田植え経験を通して、農家の方の大変さや思いも、感じることができたようです。

お世話してくださった宮川さん、ありがとうございました。おいしいお米が収穫できるように、これからしっかりと管理を頑張っていきます!!!

JICA特別授業がありました

5・6年生は、JICA海外協力隊 グローバル・プログラム研修生として、

現在坂本町にいらっしゃっている方の話をお聞きする機会に恵まれました。

JICA海外協力隊の活動内容や、ご自身が参加しようと思ったきっかけ。

そして、派遣先のガーナの話をクイズや現地の動画を含め35分間のお話をお聞きしました。

子供たちは、真剣に研修生の方の話に耳を傾け、後半では質問や感想を発表しました。

短い時間でしたが、貴重なお話を聞くことができ、八竜っ子たちの心の中に

いっそう自分の目標や夢に向かう気持ちが膨らんだはずです!

「命を守るために」交通安全教室!

10日(金)に交通安全教室を実施しました。1~3年生が「道路の歩き方」を中心に、4~6年生が「自転車の乗り方」を中心に学習しました。八代署交通安全教育指導員の方々や市役所市民活動政策課、支所交通担当者、駐在所、地域の安全協会、バスの運転手さんと多くの方々に来校していただき、命を守るために安全な行動を教えていただきました。

1~3年生は、横断歩道の渡り方、バスの乗り降りの仕方、雨の日に気をつけることなど多くのことを学びました。

4~6年生は、自転車の点検の仕方や安全な乗り方等について学びました。

今日、学んだことをふだんの生活でいかして、自分の命を大切にしてほしいです。多くの方々に支援していただいたことに感謝します。ありがとうございました。

記録に挑戦!スポーツテスト

7日(火)にスポーツテストを行いました。

運動場で50m走、ソフトボール投げ、室内で上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳び、握力、長座体前屈の7種目を子供たちは頑張りました。

学年ごとの昨年度の最高記録を知らせてもらい、それを目標に記録に挑戦しました。どの顔も真剣で、いい汗を流していました。

今後、記録の分析を行い、体力の弱い部分を補強し、体力の向上に努めます。

第1回学校運営協議会開催!

6日(月)に八竜小学校・坂本中学校 第1回学校運営協会を開催いたしました。学校運営協議会とは、学校と地域とが同じ目標に向かい、一体となり協力していくために話し合いをしていく会です。

メンバーには、坂本支所長様、住民自治協議会長様、保育園長様等、様々な方々に委員として、携わっていただいております。そして、本日、会長に住民自治協議会長の蓑田様、副会長に読み聞かせグループ代表の萼様を選出いたしました。

これから、学校・家庭・地域・行政と連携をしながら、子供たちのための活動等を検討し、実施していく予定です。坂本の子供たちを地域全体で育てるための第1歩をスタートしました。随時、活動等をお知らせいたします。

楽しかった読み聞かせ!

1日(水)の昼休みに早木先生の読み聞かせがありました。

「よくばりすぎたねこ」「このかみなあに?トイレットペーパーのはなし」「なにがとおったの?」の3冊を聞きました。子供たちは、楽しみにしていたようで、20名ほどが参加しました。

子供たちは、話の中に入り込み、真剣なまなざしで、聞き入っていました。

最後は、パネルシアターで、歌とお話とで盛り上がりました。

また、来月に行われるようで、みんな楽しみにしています。

花いっぱいの八竜小へ、また一歩

学校の花壇に5・6年生で花を植えました。

マリーゴールド、ジニア(百日草)

「きれいな花を咲かせてね」声をかけながら、植えていた子もいました。

しっかり、水もかけて、これからもしっかりお世話していきます。

どんどん、八竜小学校が花に囲まれていきます!

学習もがんばっています!

運動会の疲れは残っていないかな?

みんなの体調はどうかな?

そんな思いで、ふらっと理科室に入ると、真剣な表情で課題解決に向け学習に取り組む4年生の姿がありました。

実験をし、分かったことをしっかりとそれぞれのノートにまとめていました。

「先生、電池一つの時でも、モーターがしっかりと回っていて、ぐいーんって強い風が来たと感じたんです。でも、

電池を2個にしたら・・・」目をキラキラさせながら、一生懸命、説明してくれる子も。

運動会が終わって、燃え尽きる八竜っ子ではありません!

しっかりと学習もがんばっています!!

学びがいきています!

土曜日の運動会は、子供たちのがんばりや成長がたくさん見られた運動会でした。

そして、運動会明けの今日は、運動会片づけからスタートしました。

全校児童総出での片づけでしたが、皆で力を合わせ、てきぱきと働く八竜っ子の姿がありました。

ふと、子供たちの靴箱を見ると…どの学年もきれいに靴がそろえて入れられています。

子供たちが、靴をそろえ、心をそろえ、落ち着いて登校できていることを感じた瞬間でした。

運動会で、一人一人が学んだことは、しっかりと日常に生きています!

これからの子供たちの更なる成長が楽しみになった運動会明けの朝でした。

みんなでつくった運動会!

5月28日(土)天候にも恵まれ、たくさんの保護者の皆さんの応援のもと

第3回八竜小・坂本中合同運動会が、無事に挙行されました。

ひとりひとりが、目標を持って取り組んできた運動会。その成果を、しっかり発揮できた時間でした。

赤団、白団に分かれて取り組んできた運動会でしたが、勝敗よりもいっしょにこれまでがんばって練習してきたことに満足できた気持ちになれました。

ひとりひとりの輝きが、一つになった半日。 これからも、八竜っ子の成長が楽しみです!

ご家族の皆様、温かい声援をありがとうございました!

地域の皆様、子供たちのがんばりや成長を直接ご覧いただけなかったことがとても残念ですが、

八竜っ子は、一つ一つ目標に向かっています!!

今後とも、ご支援・ご協力をよろしくお願いします!!

まちたんけん!(百済来方面)~3年生~

20日(金)に3年生が町探検に出かけていきました。今回は、百済来方面で学習をしてきました。「坂本復興商店街」「百済来地蔵堂」「名水さくらの雫」などを見学してきました。3年生は、真剣に話を聞き、メモをとり、学習する姿がありました。

ふるさと坂本の復興・歴史・名所を知ることができました。そして、坂本のよさを改めて感じました。

熊本学園大の学生との交流!

18日(水)から今年度も熊本学園大学の学生さんとの交流が始まりました。今年度は4名のお兄さんとお姉さんと、水曜日に交流をしていきます。今回は、1・2年生と交流を行いました。最初は、フレッシュなお兄さんやお姉さんに緊張をしていましたが、質問をしたり、校舎内を案内したりしているうちに打ち解け、最後はいっしょに手をつなぎ、笑顔で会話をしていました。

これから、1年間、一緒に遊んだり、学習したりして交流をしていきます。楽しみです。

1・2年生 芋植えに挑戦!

18日(水)、今年度も田上にお住まいの山﨑さんご夫婦にお世話になり、山﨑さんの畑で、1・2年生が芋植えを行いました。昨年度までは、芋掘りのみでしたが、今年度は、芋を植えることも体験させていただきました。

山﨑さんのご指導ものと、「おいしく育て、おいしく育て」と願いを込めて、みんな上手に植えることができました。その後に、なんと山﨑さんからのご褒美もあり、大満足の子供たちでした。

秋に収穫できるのを楽しみにしています。山﨑さん、ありがとうございました!

運動会全体練習、始まりました!

本日、28日の小中合同運動会に向けての合同練習が、

坂本中学校で行われました。

中学校での本番さながらの練習に、緊張しながらも、中学生の姿に刺激を受けながら

練習に参加することができました。

途中で、水分補給もしっかり行いながらがんばることができました。

※水筒は、必需品です!

どんどん、中身に磨きがかかるこれからが楽しみです!!

5年生 米づくり開始!

5年生が、米作りに挑戦します。今年度は、鶴喰地区の宮川さん親子にご協力をいただき、1年間を通して体験します。10日(火)は、1回目の授業が行われました。この日は、地域おこし協力隊の松田さんも参加していただきました。

まず、宮川さんから、どのように米作りを行っているかを、スライドや動画でわかりやすく教えていただきました。その後、子供たちの「米作りでたいへんなことは何ですか」「米作りのやりがいは何ですか」などの質問にも答えてくださいました。

その後、種まきの説明を聞き、一粒一粒大切に種をまいていました。

今後、代かき、田植えと学習していきます。自分たちでお世話をすることを通して、米作りに関わる方々への感謝や食物を大切にする心等が育まれていくことでしょう。随時、今後の様子をお知らせいたします。

メロン おいしい!

昨年に引き続き、郡築にお住いの田浦さんから立派なメロンをいただきました。

子供たちの頭のサイズほどある立派なメロン!

それらを給食の先生方に切ってもらい、給食と一緒に提供していただきました。

給食当番さんが準備を始めると、

「やった!メロン!!」「おいしそう!」「甘い香りがする!」

様々なつぶやきが聞こえてきます。

そして・・・

黙食の給食タイムではありますが、たくさんのおいしいの笑顔がありました!

田浦さん、いつも八竜の子供たちのことを思ってくださってありがとうございます。

みんなで、おいしくいただきました。

小中合同歓迎遠足!

6日(金)は、天候が心配されましたが、小中合同歓迎遠足を実施いたしました。午前中、雨の心配がありましたので、昼食まで中学校の体育館で行い、その後、移動し、ウォークラリーを鶴喰地区の「憩いの家」とその周辺を使って行いました。

中学校の体育館では、中学校の生徒会が中心となり、新1年生の紹介とレクリエーションが行われました。新1年生の4名も堂々と中学生のインタビューに答えていました。その後のレクリエーションも盛り上がり、この子も笑顔で過ごしました。

その後、昼食をとりました。中学生と一緒に食べている児童もいて、どの顔も笑顔でいただいていました。

午後からは、バスで移動し、小中学校合同で5班をつくり、ウォークラリーを楽しみました。中学生が小学生をリードして、チェックポイントを巡りながら、互いに交流を深めました。

小中合同で歓迎遠足をすることで、小中学校の子供たちの連携が深まり、下旬に行われます運動会に向けて弾みがつきました。楽しい思い出ができた合同歓迎遠足でした

避難訓練を行いました!

4月は、「くまもと防災教育月間」です。その一環として、今年度最初の避難訓練を行いました。

今回は、地震が起こったことを想定した訓練でした。

地震がおさまった後、バスに引き渡すところまでを訓練として行いました。

みんなが真剣に取り組み、よくできた避難訓練でした。

かけがえのない命を守るために、考えて行動できるようになってほしいと願います。

〒869‐6115

熊本県八代市坂本町荒瀬6544

TEL 0965-45-3888

FAX 0965-45-3277

E-mail

es-hachiryu@yatsushiro.jp

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 島田 浩一

運用責任者

教諭 松下 昭男

本Webページの著作権は、

八竜小学校が有します。

無断での文章・画像など

の複製・転載を禁じます。

copyright©2013

HACHIRYU ELEMENTARY SCHOOL

all rights reserved.

今日の給食

大きかった 八代名産!

今日の献立は、ミートソーススパゲティ、牛乳、コールスローサラダ、セレクトケーキでした。

そして、保護者の方からいただいた八代名産の晩白柚(ばんぺいゆ)もありました。一玉が大きくてびっくりです。上手に切っていただいて、食べることができました。皮をむくと実がぎっしり詰まっていて、はじけそうでした。感謝です。

今日は、2学期最後の給食で、ケーキもありました。イチゴやチョコなど自分で選びます。子供たちは、いつも以上に笑顔になって食べていました。

給食イベント3日目!

今日は、【クリスマスメニュー】です。献立は、麦ご飯、牛乳、豆腐グラタン、蒸し野菜、ラビオリスープでした。

ラビオリは、イタリアのクリスマスでよく食べられ、パスタ生地の間にひき肉やみじん切りした野菜やチーズなどをはさみ、ゆでてスープに加えたり、パスタソースをかけたりして食べる料理だそうです。

給食は、いろいろな国の料理が食べられます。改めて感謝です。

給食イベント2日目!

今日は、【冬至(とうじ)の日メニュー】です。献立は、麦ご飯、牛乳、いわしとお肉のハンバーグ、かぼちゃのみそ汁、菜焼きでした。

今日は、1年で1番昼が短い冬至です。冬至には昔から、かぼちゃを食べ、ゆず湯に入る習慣があります。かぼちゃは、運気を呼び込むとされているそうです。かぼちゃをはじめ、具だくさんのみそ汁でしたので、健康も向上すると思います。

3日連続!給食イベント1日目!

今日は【ふるさとくまさんデー】です。献立は、麦ごはん、牛乳、太刀魚フライ、トマトだご汁、ブロッコリーの昆布和えでした。

給食室の先生からお聞きしたところ、だごは、トマトの水分だけ(水は加えていない)で作られたそうです。すごいですね。トマト100%のだごは、色がエビのように赤く、かめばかむほどトマトの酸味がほのかにしておいしかったです。

3日連続の給食イベント2日目 12/22(月)は【冬至の日メニュー】です。お楽しみに!

親と子を使った料理!

今日の献立は、親子丼、牛乳、ビーフンサラダ、黒糖大豆でした。

親子丼は、親(鶏肉)と子(卵)を使った料理です。明治時代から続く日本伝統の料理のようです。他に、サケとイクラをのせて親子丼と言うこともありますね。