八代市立八千把小学校

学校生活(ブログ)

始まりました。

☆令和元年9月2日(月)

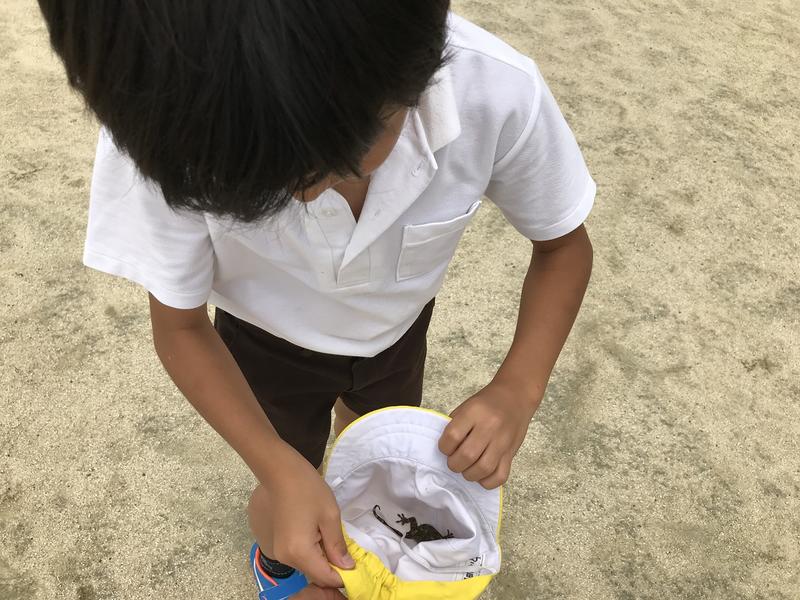

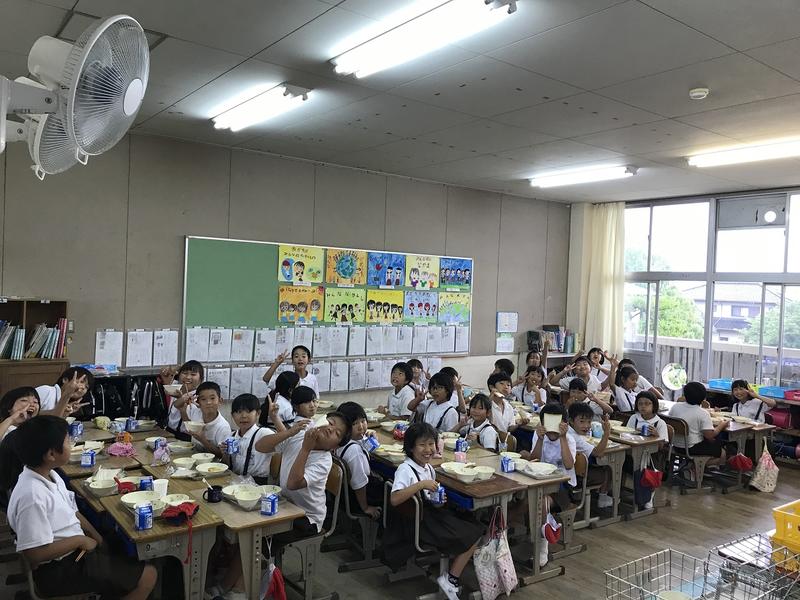

9月が始まりました。運動会へ向けて子どもたちの練習もいよいよ始まりました。運動場や体育館で学年そろっての練習となり、こどもたちの生き生きとした姿がみられました。本番まで長いようで短い期間となりますが、体調を崩さず自分のできる精一杯の力で取り組んでほしいと思います。もちろん運動会練習だけでなく学習も子どもたちは頑張って取り組んでいました。また、昼休みには元気に外で遊ぶ子たちがたくさん見られました。

【今日の学校の様子です】

6年生の組体操練習です。初日から気持ちを一つに演技を完成させていきました。

4年生のクラス対抗リレーです。この後に順位が逆転するなどいい勝負でした。

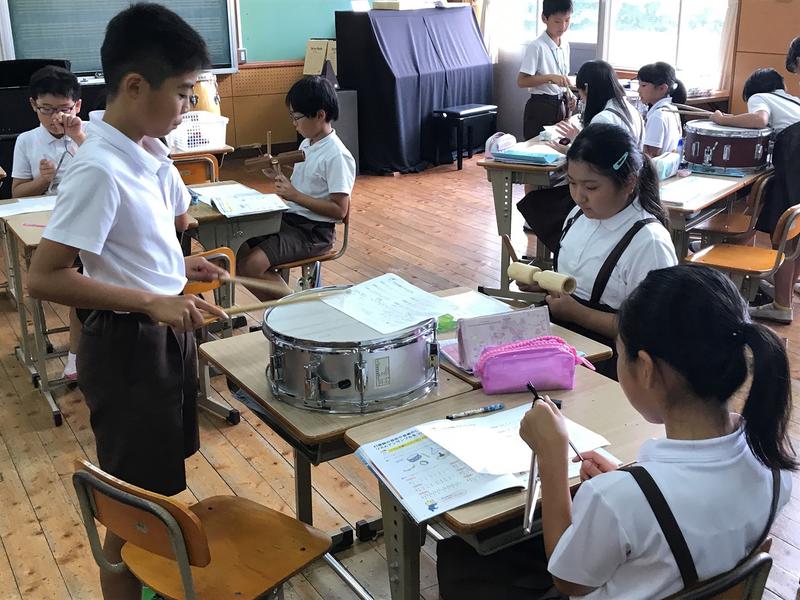

5年生のダンス練習です。音楽を聴いて合わせることを学んでいました。

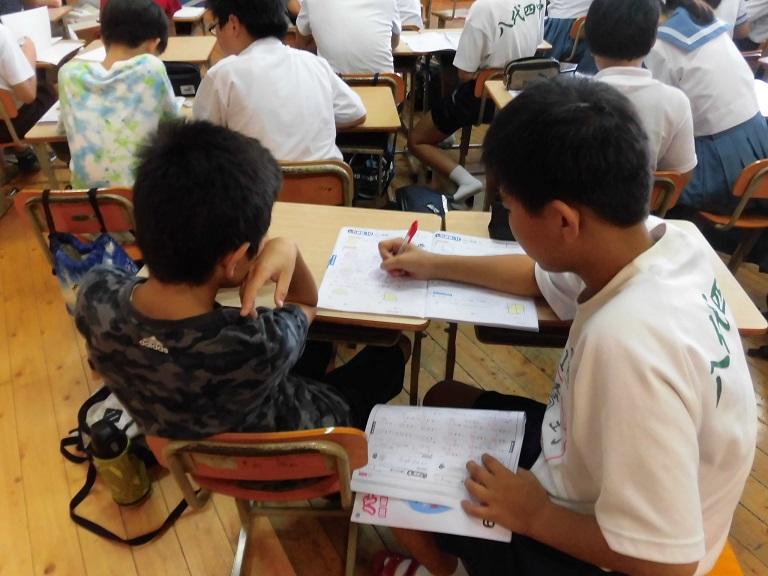

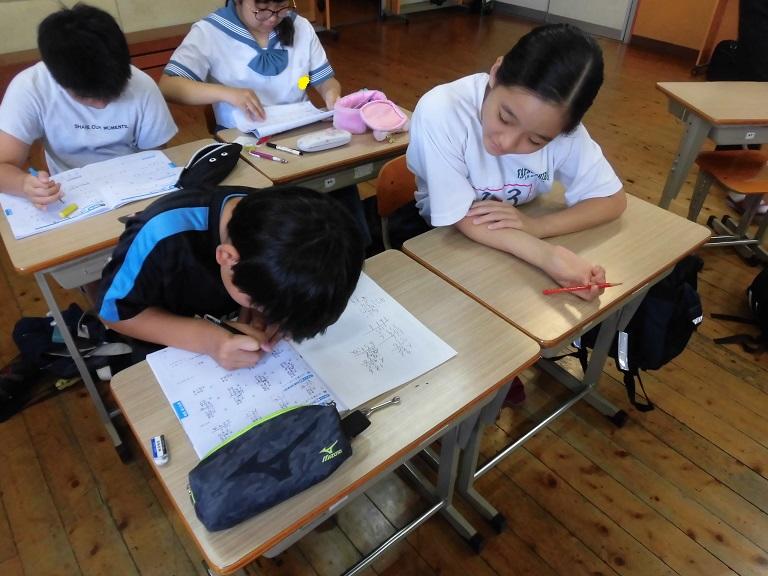

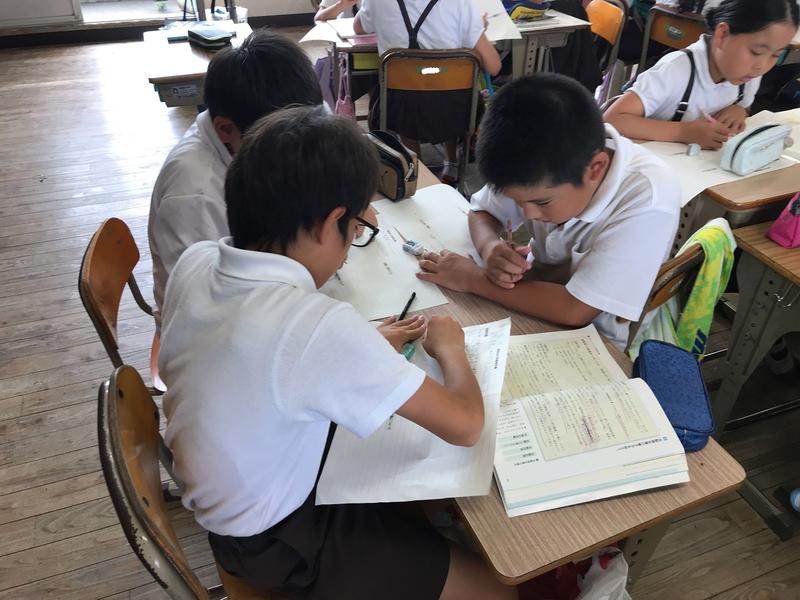

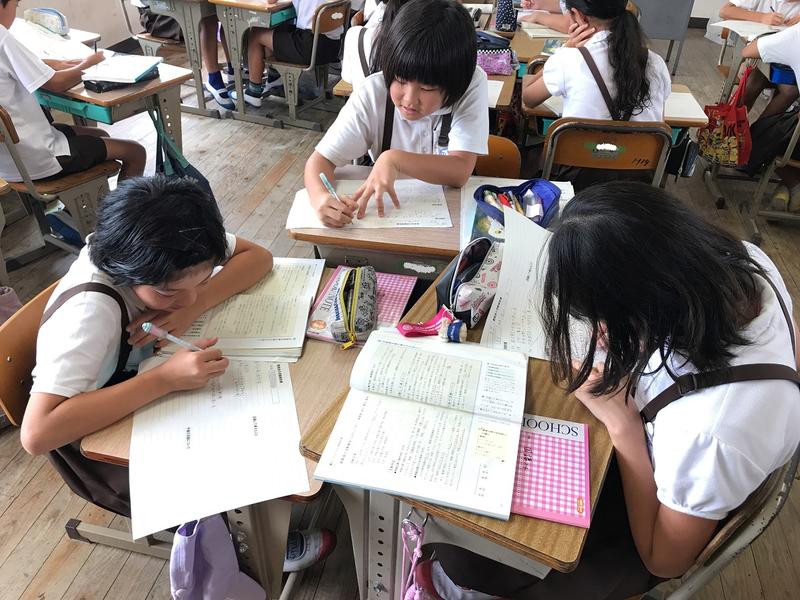

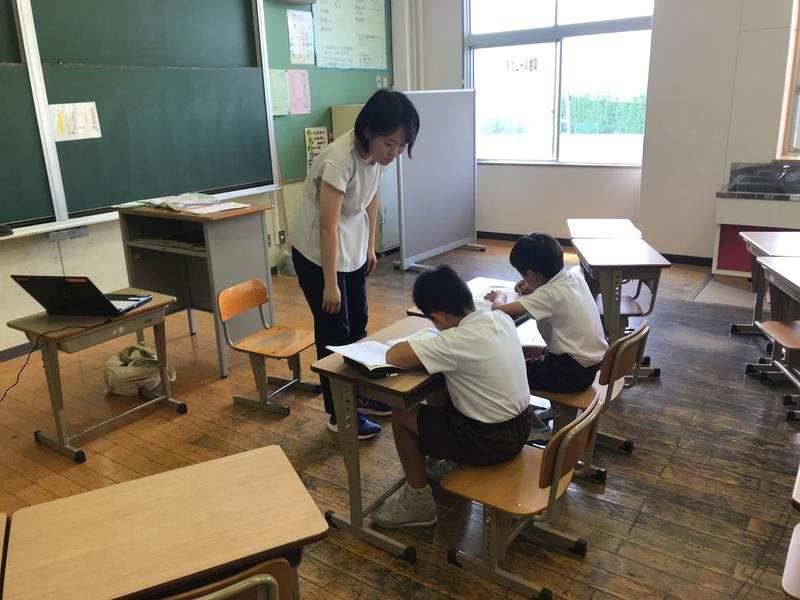

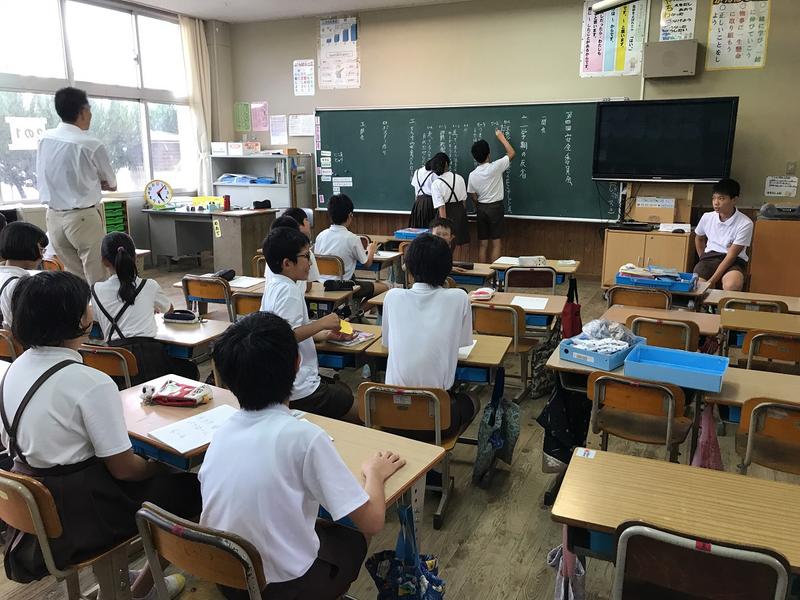

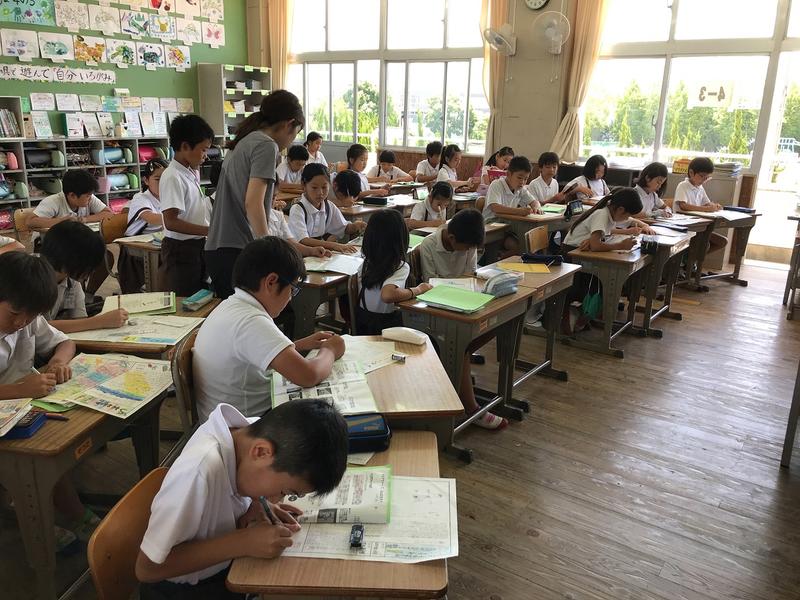

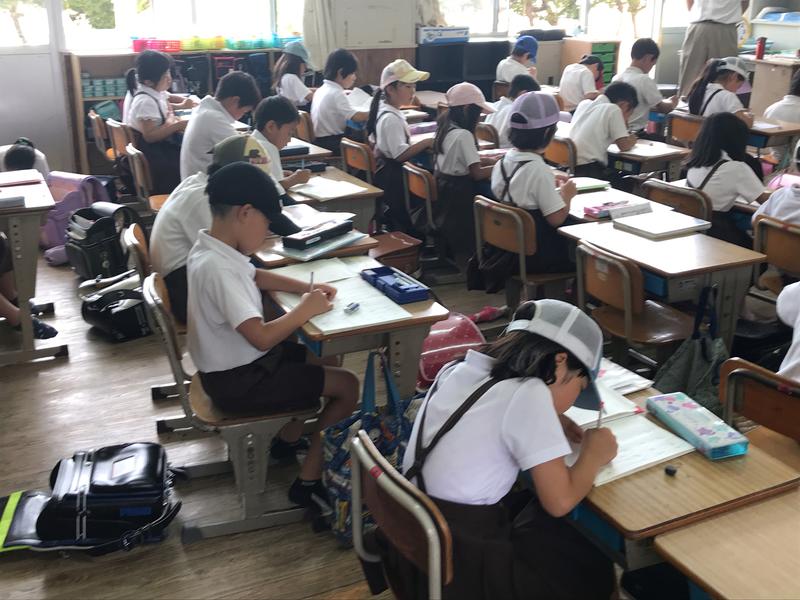

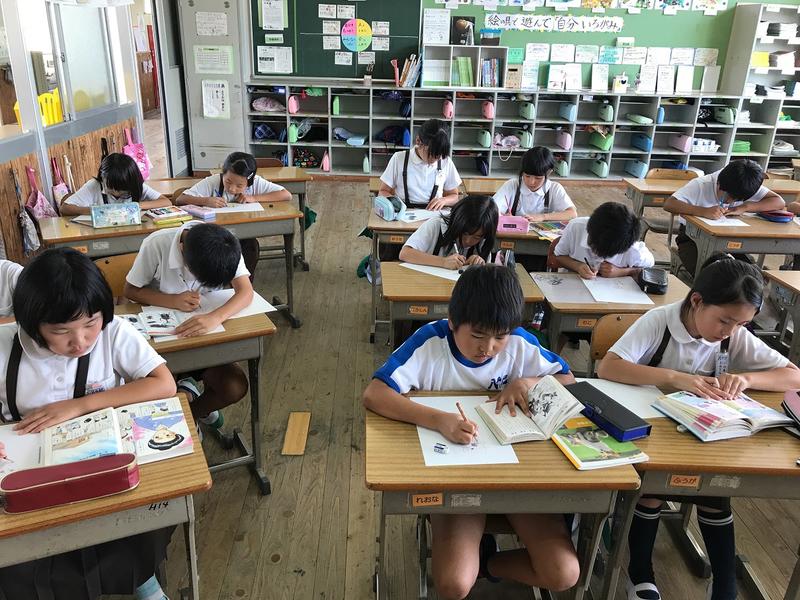

算数授業の様子です。集中して取り組んでいました。

課題に対して一生懸命取り組んでいました。

自分で最後まで解こうとする姿は素晴らしいです。

昼休み運動場でバレーボールをする子たちです。青空にむかってアタックですね。

昼休みのブランコは大人気です。よく見ると手を振ってくれていました。

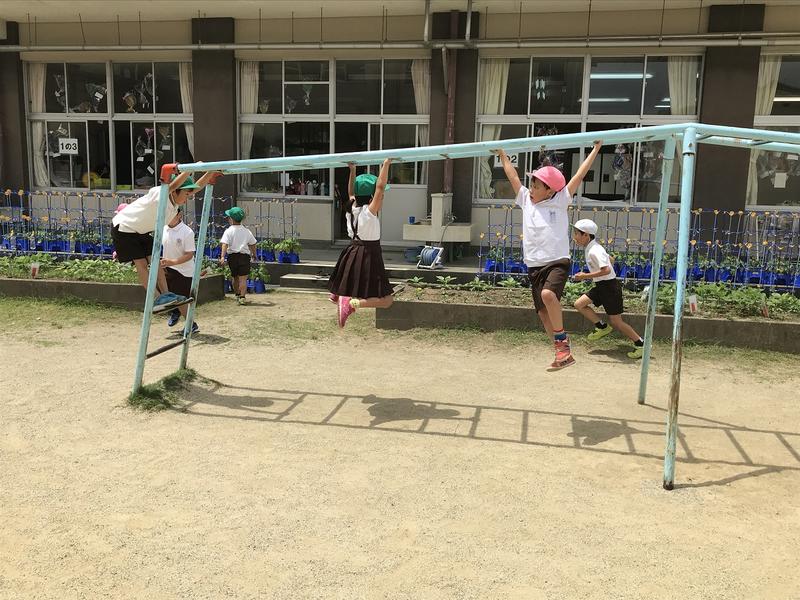

うんていは低学年に大人気です。軽々移動していました。

中庭でリレーの練習に取り組む子たちです。なかなかいいバトンパスでした。

1年生と仲良く遊んでくれる6年生。じゃんけんも負けてあげてるみたいでした。

運動会練習の準備をする先生たちです。目印となるポイントを打ちました。

校長先生もポイント打ちやライン引きに参加してくださいました。

運動場では運動会練習の準備が整いました。このラインやポイントを目印に子どもたちは走ったり、ダンスをしたりします。準備をしながら一生懸命頑張る子どもたちの姿が目に浮かびました。

3日間が終了…

☆令和元年8月30日(金)

2学期がスタートして本日で3日間が終了しました。この3日間で子どもたちは学校生活のペースを取り戻すことができたことでしょう。来週からは運動会練習が始まりますので、土日の休みでしっかりと体調を整え、頑張って取り組んでほしいと思います。

【本日の学校の様子】

6年生のプール納め、たらいに乗ってのリレーです。

沈みそうになっても小プールなので安心です。

大爆笑のシーン満載でした。

身体計測でした。夏休みの間でとても身長が伸びたようでした。

1年生水泳の授業です。

「上手になったねえ。」と言いますと「そうでしょ。」でした。

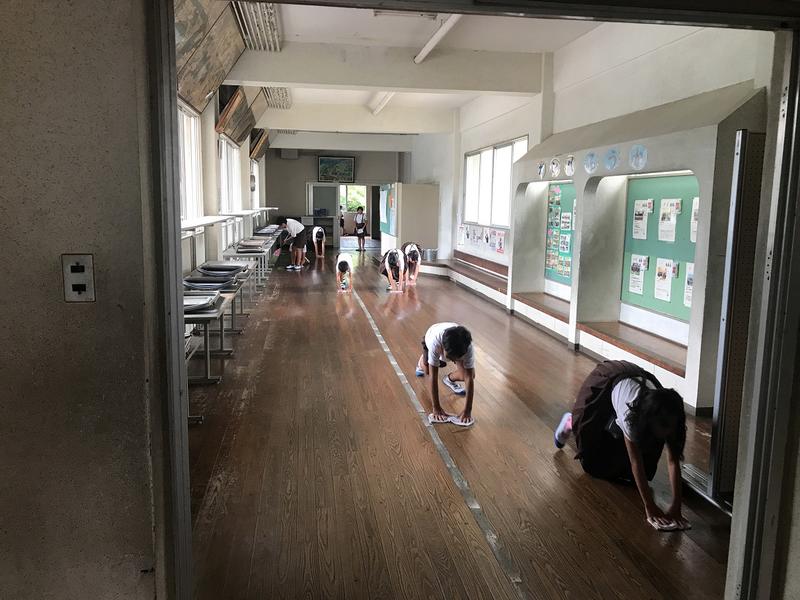

掃除も一生懸命取り組んでます。

5年生のプール納めです。

大プールでの宝探しでした。

新しいALT ケイトナカムラ先生です。

来週からいよいよ運動会練習になります。気持ちを引き締めて練習に取り組み、運動会当日に一生懸命な姿を地域の方々に披露してほしいと思います。

本格的に…

☆令和元年8月29日(木)

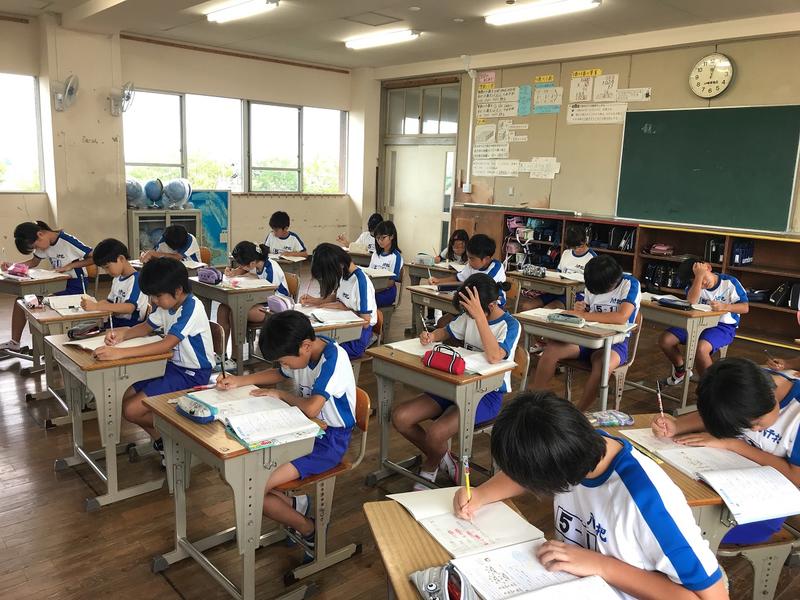

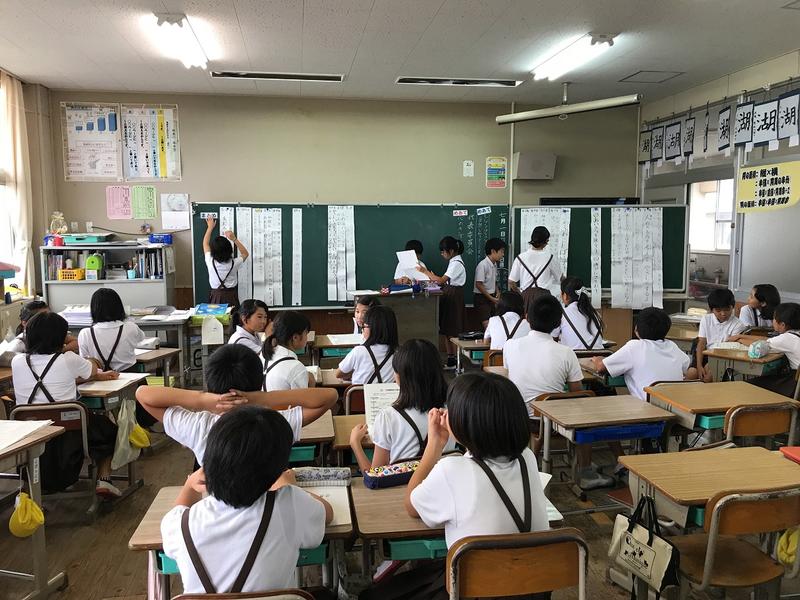

本日から本格的に授業が始まりました。意欲満々に授業に参加している子どもたちの姿がたくさん見られました。

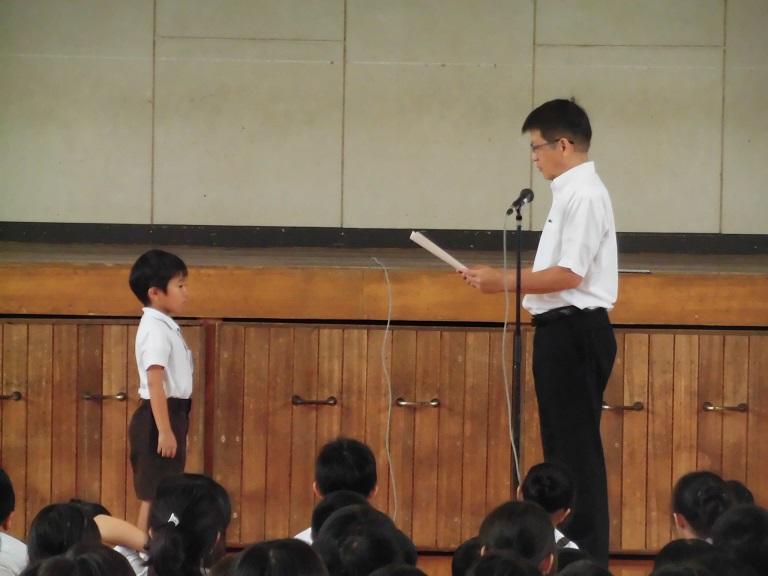

【表彰していただきました。】

八代童話発表会低学年代表

八代童話発表会高学年代表

ワールドロボットコンテスト熊本大会優勝

おめでとうございます。

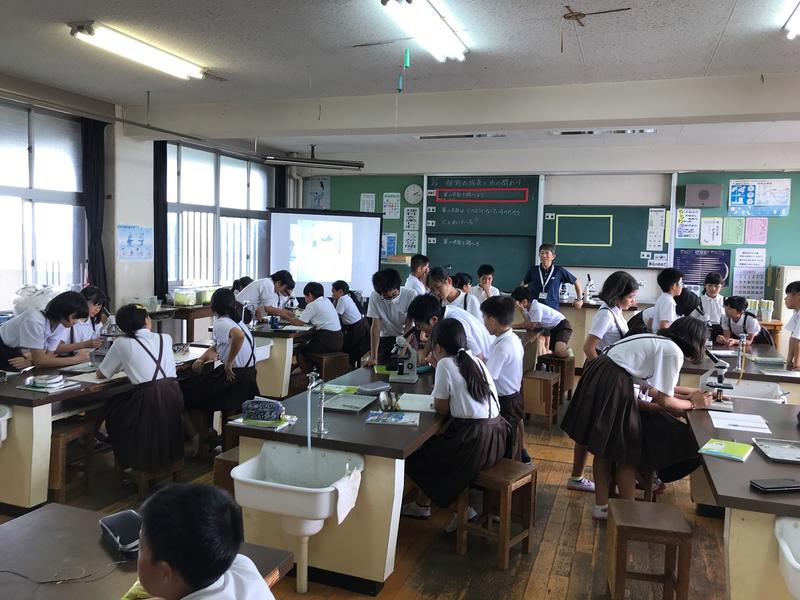

【理科授業の様子】

生物どうしの関わりを学んでいました。

植物をしっかり見て観察していました。

【プール納め】

今週で水泳授業は終了になりますので、プール納め週間となりました。

久しぶりの水泳授業

クロールが上達しました。

クラス対抗宝探しゲームでした。

勝利して大喜びの子どもたちです。

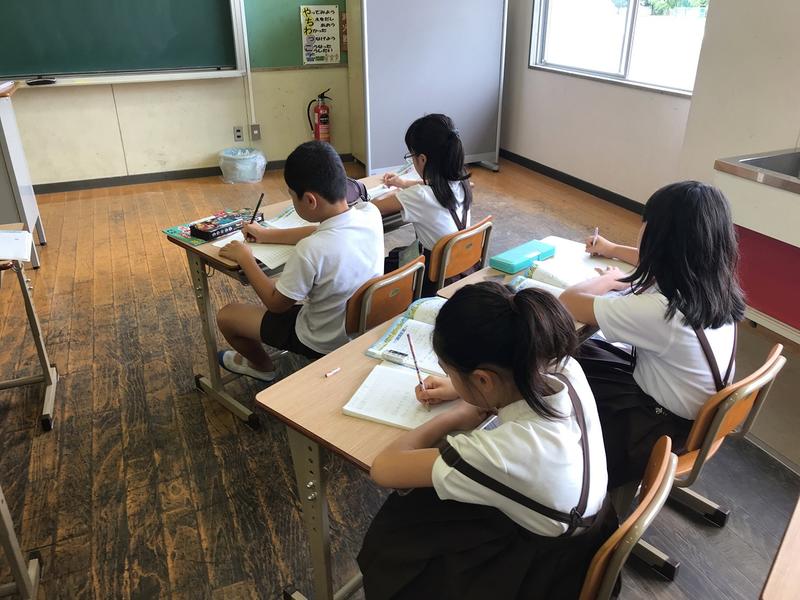

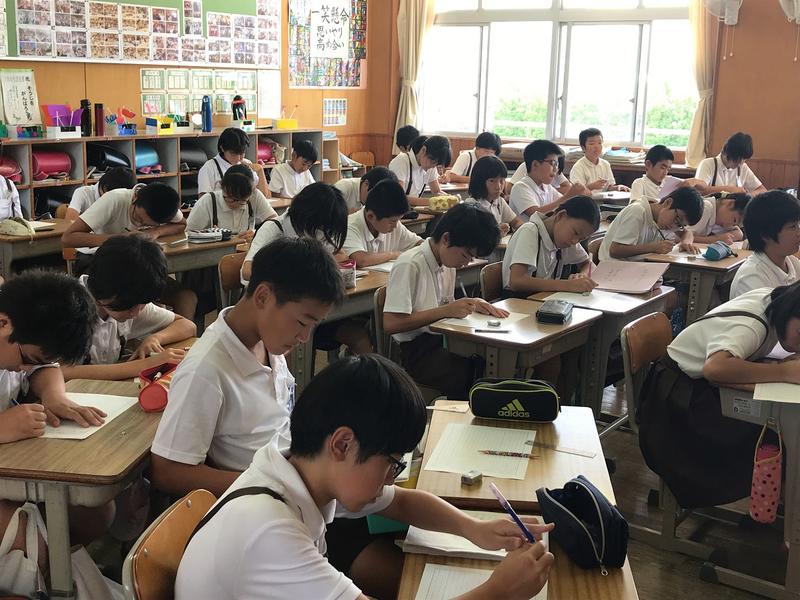

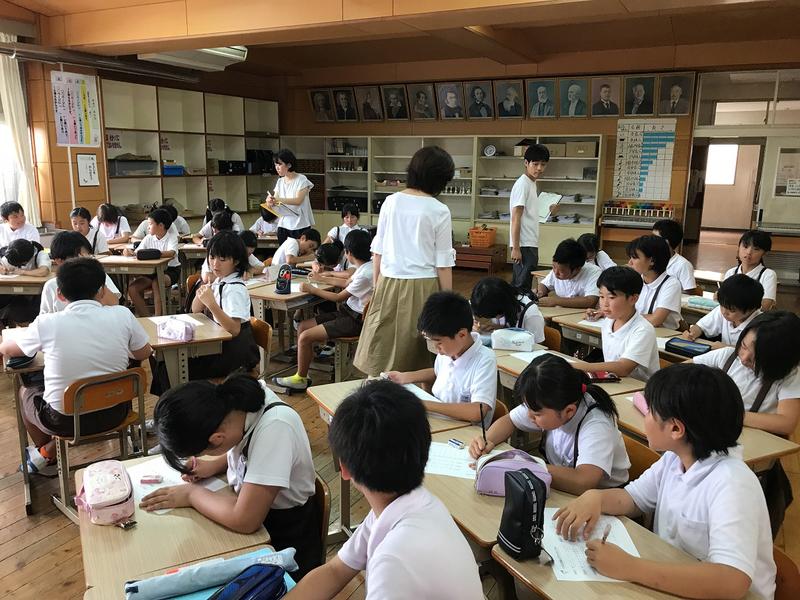

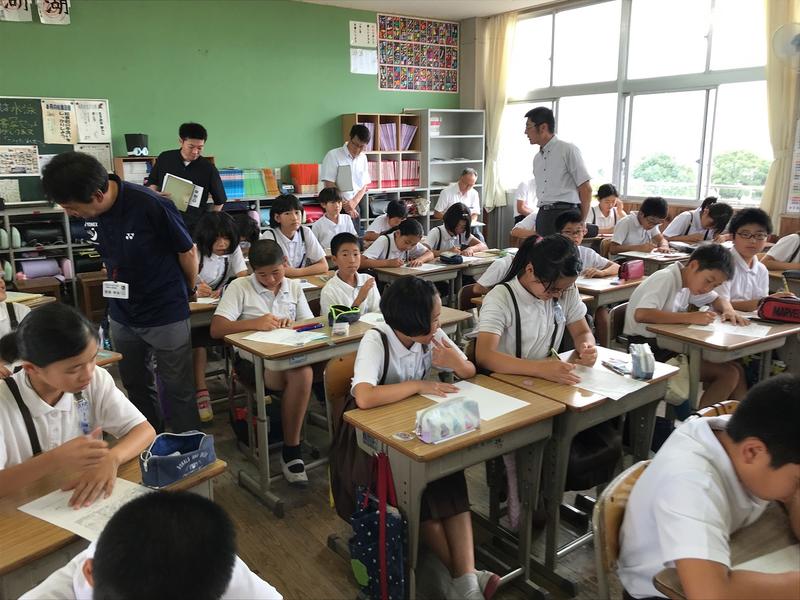

【算数授業の様子】

復習問題に集中して取り組んでいました。

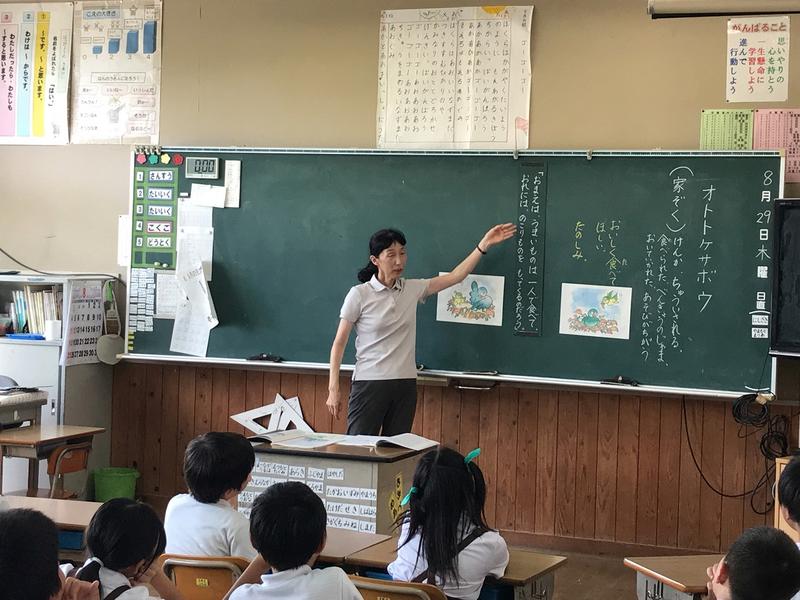

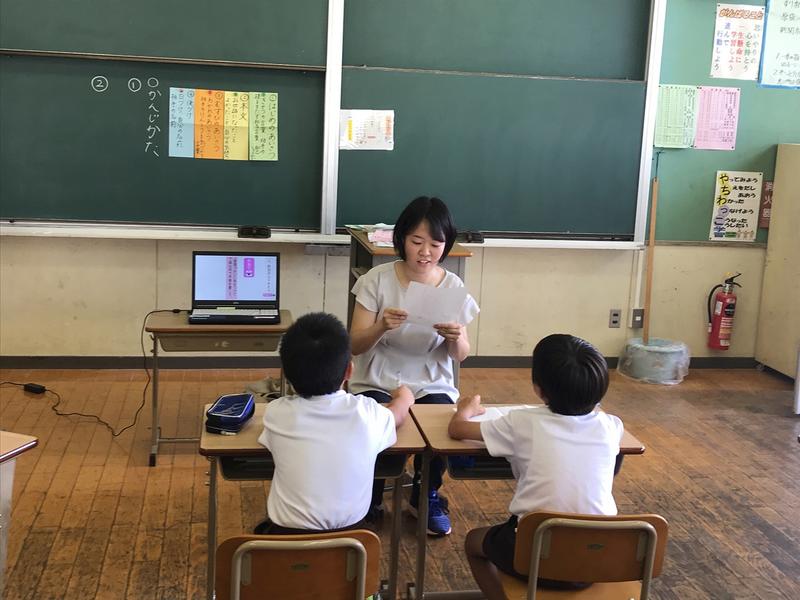

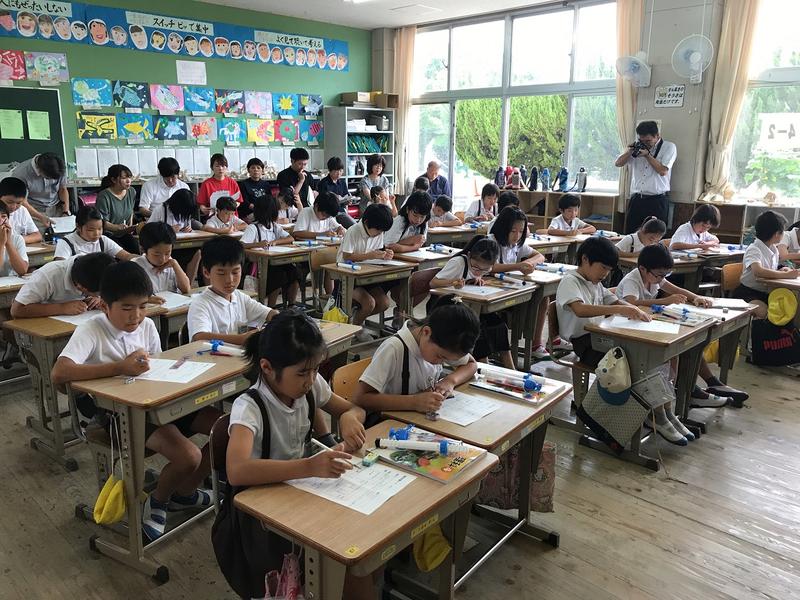

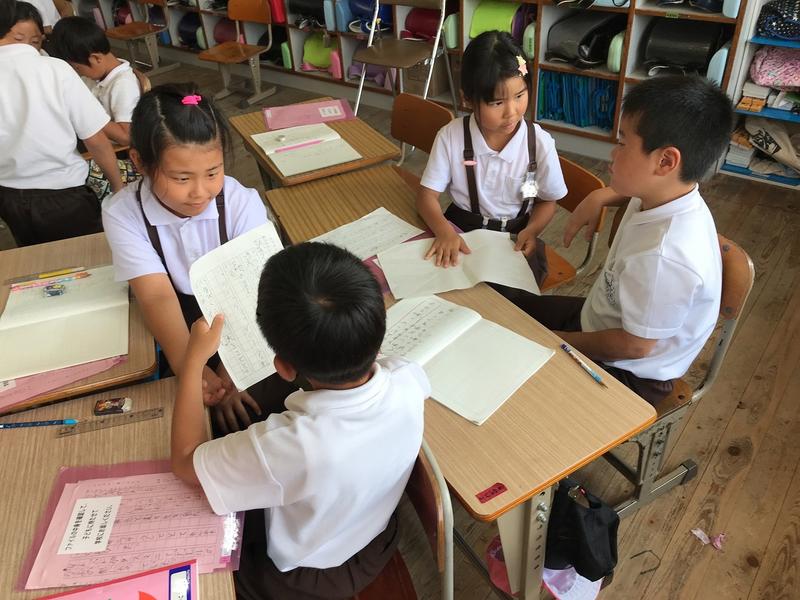

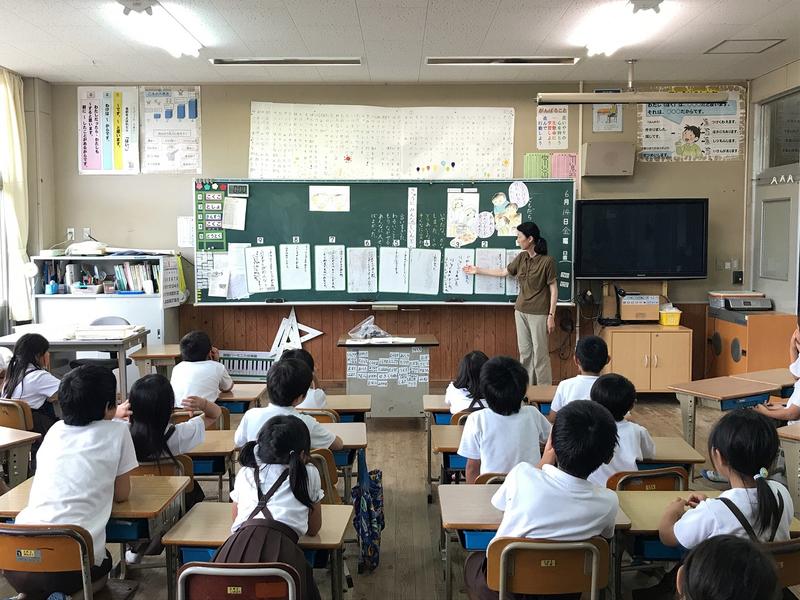

【道徳授業の様子】

教育実習生が2名来ていて、2年生と5年生のそれぞれのクラスでお世話になっています。

実習生が参観しての道徳授業がありました。

ようやく活気が…

☆令和元年8月28日(水)

今日から2学期がスタートしました。朝から子どもたちの元気なあいさつがあり、教室からは素敵な歌声が聞こえてきました。夏休みの間、静まりかえっていた学校に、ようやく活気が戻ってきました。これから82日間の2学期で、たくさんの思い出ができること願っております。

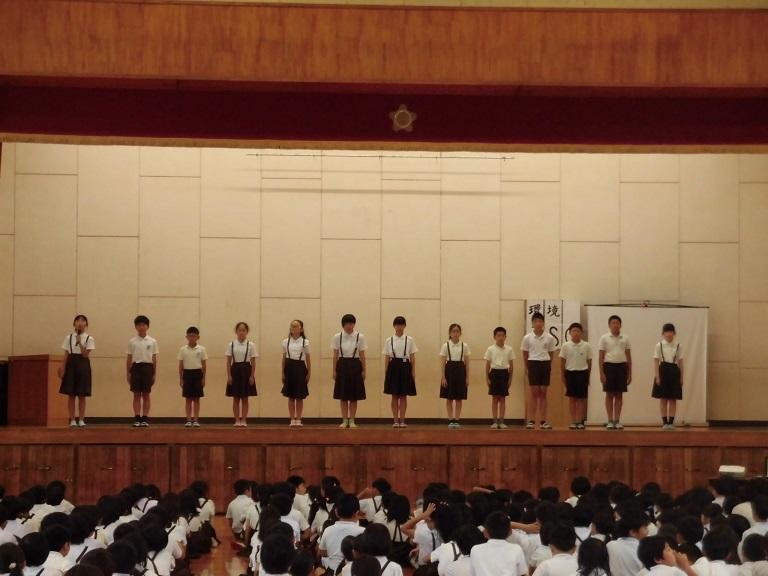

【始業式の様子です】

~校長先生のお話~

校長先生のお話では始めに、素晴らしい行いをした6年生の紹介がありました。夏休み人の命を救うために素早く判断し行動した姿を具体的に紹介していただきました。

つねに思いやりの心を持ち、困っている人や辛そうな人の力になることが思いやりであると教えていただきました。

次に、2学期を充実した学期にするためには目標が大切であるということを教えていただきました。

自分を成長させるための目標を立て、あきらめず毎日こつこつ頑張ってほしい。「昨日の自分に負けない」という気持ちが大切ですとも教えていただきました。

お話になった人命救助についての詳しい内容は、校長先生が本日発行された学校だよりに「人の命を救った勇気と判断」として掲載してあります。

子どもたちはとても集中して聞くことができました。

~生活担当の先生からの話~

~みんなで校歌斉唱~

みんなで校歌を歌い、体育館いっぱいに元気な歌声が響きわたりました。

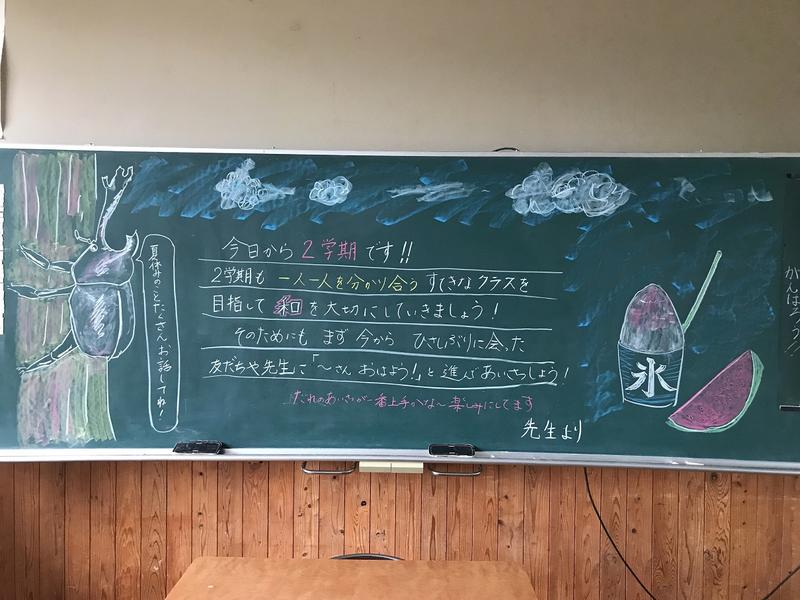

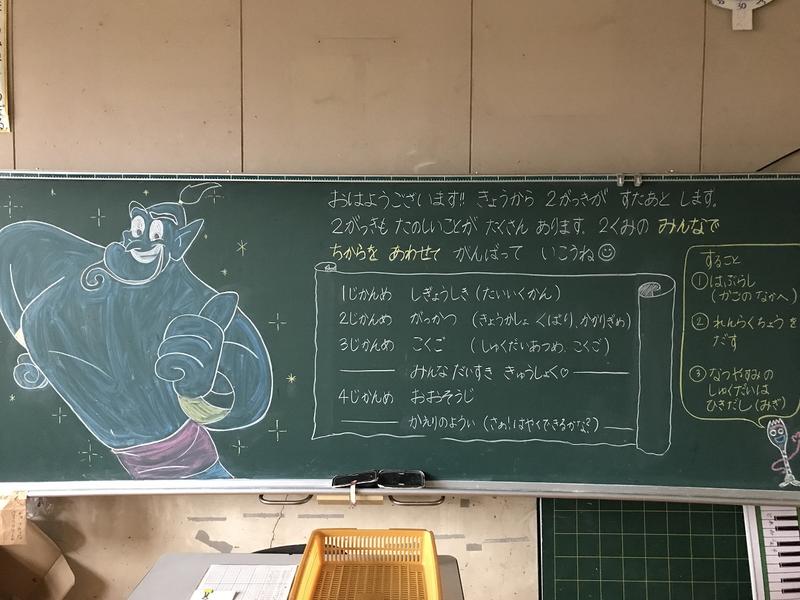

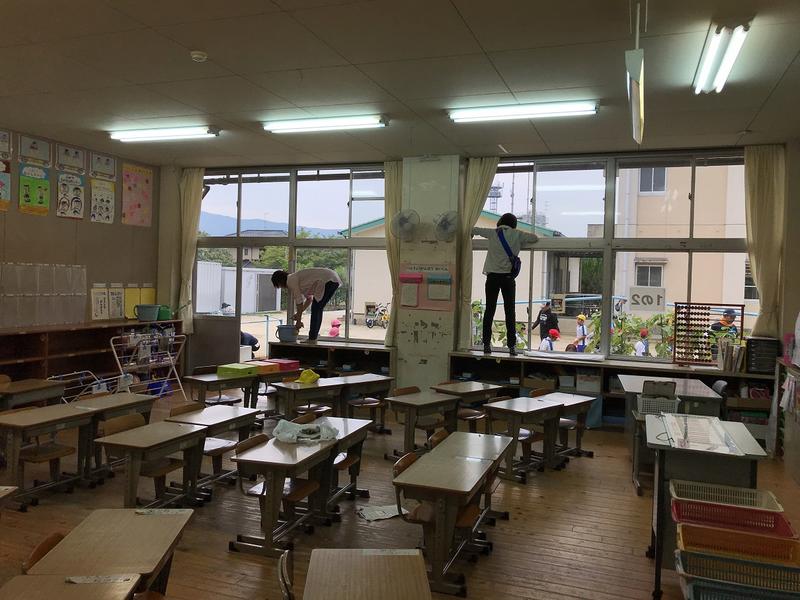

【児童登校前の教室です】

素敵な絵や文章で子どもたちの登校を迎えました。さすが八千把小の先生方です。

明日から本格的に授業がはじまります。

ランドセルに、やる気を詰め込んで登校してほしいと思います。

いよいよ明日から…

☆令和元年8月27日(火)

長かった夏休みも今日で終わり、いよいよ明日から2学期が始まります。元気な笑顔の子どもたちに会えることをとても楽しみにしています。

2学期はたくさんの行事があります。授業だけではなく、行事ごとに子どもたちは成長していくものと思います。様々な学習を通して大きく飛躍してくれる2学期になればと思います。

明日は始業式ですが給食があります。

1~4年生は13時25分~下校で、5,6年生は委員会活動を終え14時15分~下校となります。よろしくお願いします。

先日8、9月の行事予定をお知らせしましたが、それ以降の2学期の主な行事をお知らせします。

【行事予定】

10月 5日(土)八代地区科学発明展

6日(日)校区民体育祭

9日(水)就学時健康診断

17日(木)4年生社会科見学旅行

21日(月)芸術鑑賞会ワークショップ

25日(金)6年生小体連陸上記録会

30日(水)3年生社会科見学旅行

31日(木)~11月1日(金)

くまもと教育の日に関わる授業参観(学校参観デー)

11月 5日(火)避難訓練

9日(土)大やちわ祭り

13日(水)5年生水俣に学ぶ肥後っ子教室

20日(水)芸術鑑賞会

29日(金)授業参観・学級懇談会

12月 6日(金)世界女子ハンドボール大会観戦(5,6年生)

12月26日(木)終業式、大掃除

夏休みも残りわずかに…

☆令和元年8月23日(金)

長かった夏休みがもうすぐ終了となり、8月28日(水)の始業式が近づいてまいりました。先生たちは2学期スタートへ向け着々と準備を進めています。子どもたちのやる気に火をともすことができるよう、先生方が話し合いを重ねている姿が職員室にあります。とくに9月は、子どもたち一人一人が活躍し、輝きを放ってくれる運動会が9月29日(日)にあります。各学年の練習が始まりましたならば、紹介していきたいと思います。

【8月・9月行事予定】

8月28日(水)始業式、給食、委員会

29日(木)身体測定(1,6年)

30日(金)身体計測(2,4年)

9月 2日(月)身体計測(3,5年)

5日(木)フッ化物洗口

9日(月)代表委員会

12日(木)フッ化物洗口

17日(火)4時間授業(給食後下校)

19日(木)4年生消防署見学

24日(火)運動会係打ち合わせ

25日(水)振替休業日

28日(土)運動会準備

29日(日)運動会

30日(月)振替休業日

先生たちも学習中

☆令和元年8月21日(水)

本日、校内研修でパソコン操作の学習を行いました。来年度新学習指導要領が本格的にスタートします。その中で「プログラミング教育」というものが新たに加わり、子どもたちが楽しみながらパソコンを操作していく授業を行うこととなります。今日の研修では、先生たちもとても真剣に和気あいあいと研修に取り組み、時には子どもたちの気持ちになってパソコン操作に夢中になっていました。今後、算数や理科、総合的な学習の時間等でまずは取り組んでいけるものと思います。

学習頑張ってます。

☆令和元年8月19日(月)

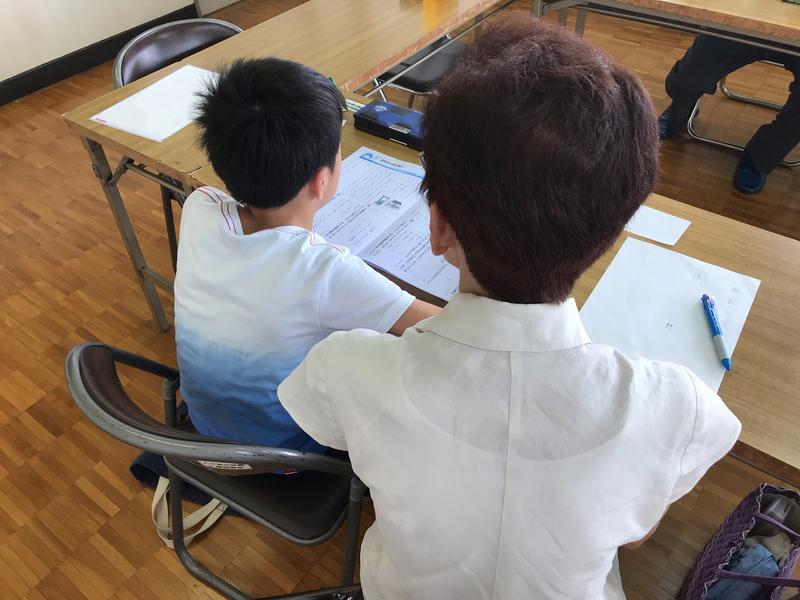

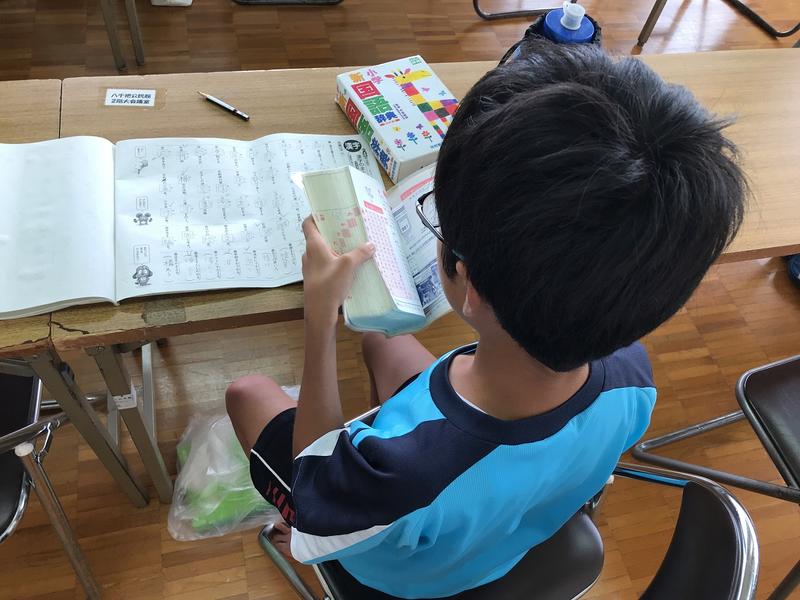

本日から夏休み宿題応援隊の活動が始まりました。八千把コミュニティセンターにて子どもたちは朝10時から参加し、与えられていた宿題に黙々と取り組んでいました。八千把校区児童委員の方々から、間違ったところなど分かりやすく教えていただけたことで、初日からずいぶん宿題がはかどったようでした。途中の休憩で子どもたちはお菓子や飲み物をいただき、大喜びの姿がありました。8月22日(木)まで朝10時から昼12時まで開催していただけます。本当にありがとうございます。

【学習の様子です】

夏のドリルに取り組みました。

プリント宿題を集中して頑張りました。

塾からもらった宿題に取り組む子もいました。

国語辞典を持ち込んで学習している子もいました。

夏休みも残りわずかとなってきました。宿題はラストスパートですね。

大変お世話になりました。

☆令和元年8月18日(日)

本日は、双葉会愛校作業が朝6時30分から実施され、子どもたち、保護者の方々多数の参加がありました。職員も一緒になって作業に参加し、久しぶりに会う子どもたちと笑顔で会話しながら除草作業ができました。天気にも恵まれ、曇り空のなかで無事作業が終了しました。保護者の皆様、大変お世話になりました。

【愛校作業の様子】

たくさんの参加ありがとうございました。

遊具の周りには、たくさん草が生えてました。

体育館周辺、子どもたちがたくさん草を集めていました。

中庭の草も、たくさんとっていただきました。

運動場周辺の草が集中して生える場所も除草していただきました。

高いところの窓もきれいにしていただきました。

双葉会役員の方々、大変お世話になりました。

ありがとうございます。

☆令和元年8月16日(金)

夏休みも後半になり、あと12日で始業式になります。

先日、校長先生が草刈り機を使われて、除草しておられたり、剪定ばさみで野木を整えておられました。子どもたちがよりよい環境で学習できるよう、校長先生自ら動いておられること、頭が下がるばかりです。

さて、八千把小校区では、この夏休み後半に様々な取組を行っていただきます。

1つめは、双葉会愛校作業です。8月18日(日)朝6時30分から実施されます。学年ごとに割り当てがあり、1年生:正門付近、2年生:中庭、3年生:運動場北側、4年生体育館周辺、5年生:運動場南側、6年生:プール周辺となっております。また、学年長・学級長の方々にはトイレの清掃をお願いしてあります。早朝からではありますが、暑い日差しが予想されます。くれぐれも体調に気をつけられ作業をよろしくお願いします。

2つめは、夏休み宿題応援隊です。八千把校区児童委員の方々が中心になり、子どもたちの夏休み宿題を手助けしていただきます。8月19日(月)~8月22日(木)までの実施で、八千把コミュニティセンターにて朝10時から昼12時までの予定です。最終日には昼食も提供していただきます。多数の申し込みがあり、子どもたちも楽しみにしていることと思います。

残り少なくなった夏休み、有意義に過ごしてくれること願っています。

明日から学校は休みです。

☆令和元年8月9日(金)

暑中お見舞い申し上げます。

子どもたちが夏休みに入り3週間が過ぎようとしております。子どもたちの宿題の進み具合はいかがでしょうか。前半で宿題すべてを終えて夏休みを満喫している子、毎日こつこつ計画的に宿題を終了させている子、前半は思い出作りにいそしみ後半で宿題に取りかかる決意を固めている子、などなど様々だと思います。何はともあれ、子どもたちにとって思い出に残る有意義な夏休みになればと願うばかりです。

明日8月10日(土)から8月15日(木)まで学校閉庁となります。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

【本日の学校の様子】

先日の台風にも負けずたくさんのひまわりが咲いています。

今朝も素敵なコラボが見られ、心癒やされました。

ミツバチの足にはたくさんの蜜が付いていました。

ひまわりをよく見ると茎にクマゼミが潜んでいました。

この木にはアブラゼミが上手にかくれていました。

横から見るとよく分かりました。

今までずっと、そしてこれからも八千把小の子どもたちを見守る、大きなくすのきです。

まだまだ暑い日が続きますが、どうぞお体に気をつけられお過ごし下さい。

充実した学習ができました。

☆令和元年8月7日(水)

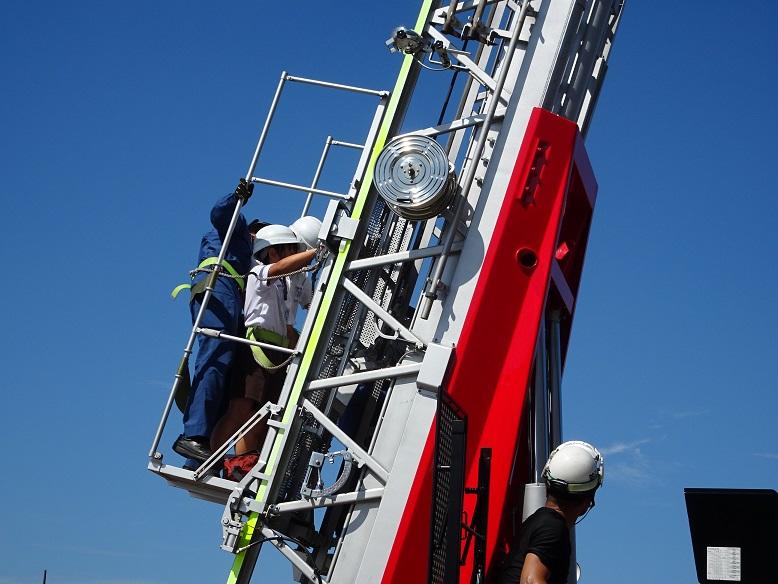

本日、本校消防クラブの子どもたちは「少年消防クラブ研修会」に参加しました。大村町にあります八代広域行政事務組合消防本部にて実施され、全体で約50名ほどの子どもたちが参加し、様々な消防活動の体験をしました。主な体験内容は「はしご車搭乗体験」「放水体験」「119通報体験」「消火体験」「濃煙体験」でした。とくに「はしご車搭乗体験」では、かなりの高さまで乗せていただけたことで、消防士の方々の活動をしっかり経験できたことと思いました。今日の体験をもとに、日頃の防災意識をさらに高め、2学期のクラブ活動を通して本校全体に広めてほしいと思います。

【消防クラブ研修会の様子】

はしご車搭乗の準備です。ヘルメットやベルトをしっかりと着けます。

しっかりつかまって、ゆっくりと上昇です。

まだ高さ的に少し余裕がありました。

周囲を一望できますが、周りを眺める余裕はなくなってきました。

災害時に役立つロープの結び方や使い方について学習しました。

放水体験では持ち方や構え方も学びました。

水の勢いが強く、体ごと持って行かれそうでした。

酸素ボンベを背負い、どれくらいの重さかが分かりました。

消火器の使い方を詳しく教えていただきました。

濃煙体験の前にしっかりと説明を聞きました。

煙の部屋から出ることができました。

対策をしました。

☆令和元年8月5日(月)

今日も真夏の日差しが照りつけております。本日は先生たちで学校での台風対策をしました。ご存じの通り、台風8号が今夜から明日にかけて九州地方に接近、上陸のおそれがあります。また台風9号も次に控えているようです。校舎外にある道具類を室内に入れたり、倒したりして片付けをし、台風対策に万全を期しました。

子どもたちにお願いがあります。明日は室内で過ごし、台風が過ぎ去ってから、また夏休みを満喫して下さい。

【連絡です】本日(5日)と明日(6日)のプール開放は中止になりました。

【校舎外の様子】

【校舎内の様子】

8月が始まりました。

☆令和元年8月1日(木)

今日から8月が始まりました。夏休みの7月は、水泳教室や算数教室、音楽会など子どもたちが活躍してくれ、学校内も活気がありました。しかし8月になり、今日は校舎内には子どもたちの元気な声もなく、寂しい限りです。外では夏の日差しをうけた蝉たちが、なき声をこだまさせ、まさに夏真っ盛りです。そんな中、学校で子どもたちの元気な声が聞こえる場所があります。そうですプールです。本年度も双葉会の御協力を得てプール開放を実施しております。午後からは、たくさんの子どもたちが笑顔と歓声の中で水泳を楽しんでおりました。監視の方々、大変お世話になります。これからもよろしくお願いします。

【大プールの様子です】

【小プールの様子です】

【学校内の様子です】

ひまわりもたくさん咲いてます。

よく見るとミツバチがせっせと蜜を集めておりました。

ひまわりとアサガオのコラボです。

アブラゼミの大合唱です。

セミが羽化している様子です。

ツバキの実がたくさんなっています。

運動場は閑散としていました。

みんな頑張りました

☆令和元年7月26日(金)

朝から絶好の水泳日和の中、水泳教室最終日が本日開催されました。子どもたちは一生懸命練習し、自己記録を全員更新することができたようです。

【水泳教室の様子です】

先生たちも多く、ほとんどマンツーマンの指導ができました。

【閉講式の様子】

校長先生から記録証をわたしていただきました。

頑張りをたくさん褒めていただきました。夏休みたくさん泳いで、もっともっと上手になって下さい。

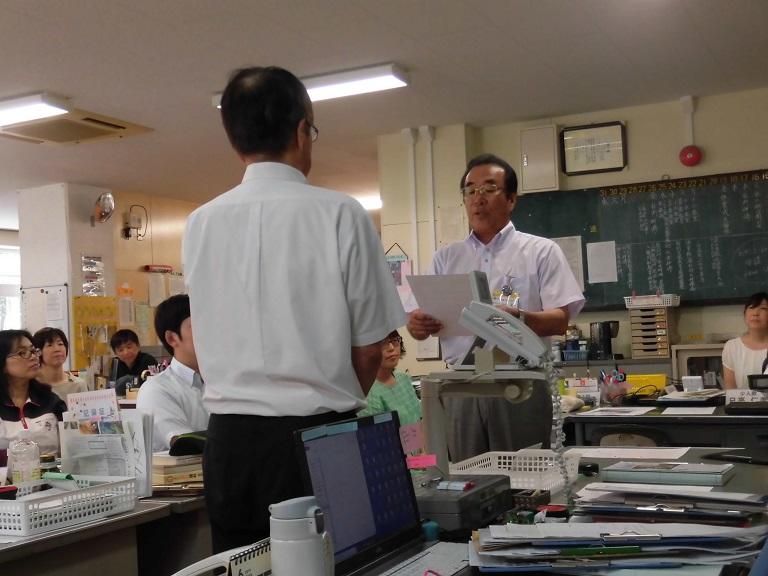

【教育弘済会研究助成金交付式】

交付式が職員室でありました。ありがとうございました。

素晴らしい発表でした。

☆令和元年7月25日(木)

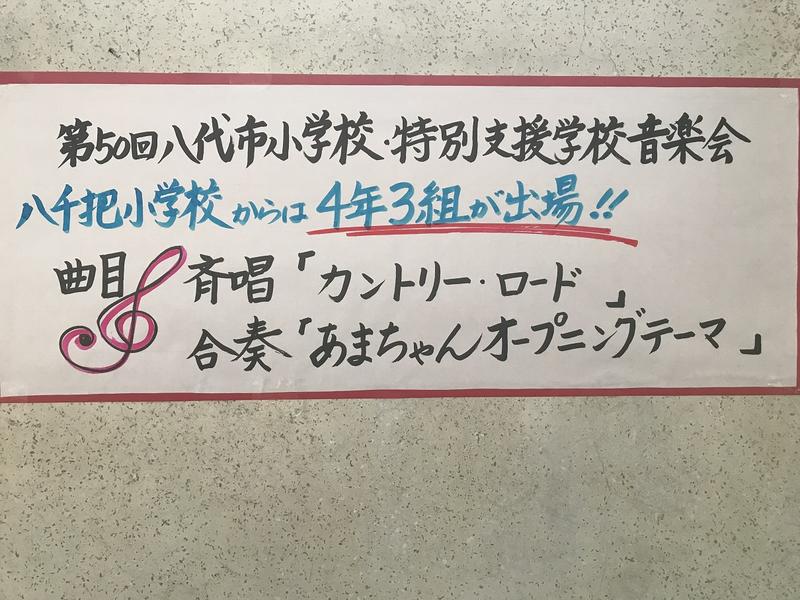

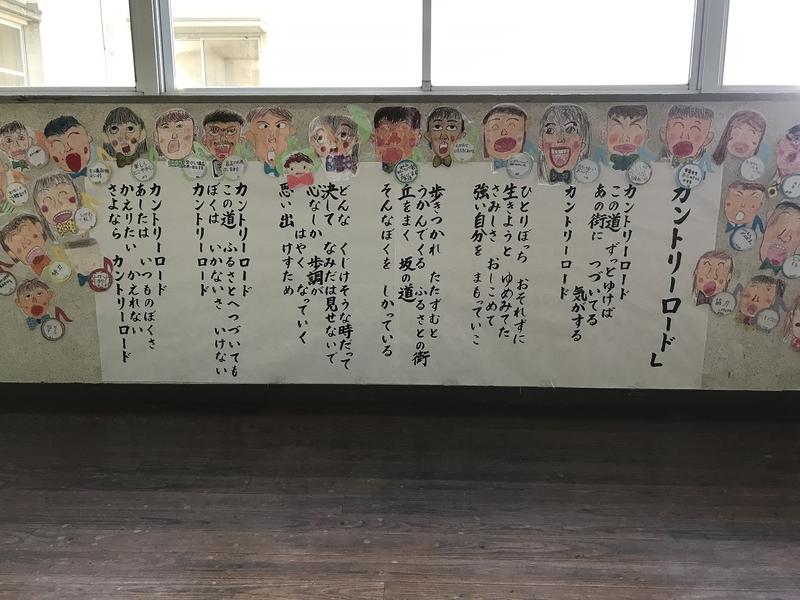

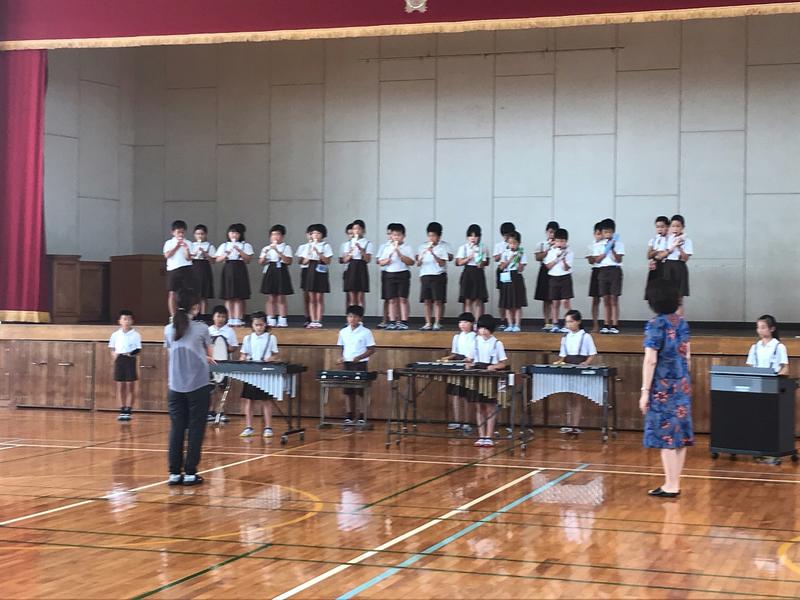

八千把小学校代表として4年3組が、八代市小・中・特別支援学校音楽会に出場しました。

4年3組の子どもたちはこれまで、音楽会のために何か月も前から練習に励んできました。昼休みには、音楽室から音が聞こえていましたし、1学期末には朝から体育館で練習をがんばっていました。

今朝の学校集合には早い子で7時過ぎには来て、元気にあいさつしてくれました。「頑張ってね。」と伝えると「頑張ります。でも緊張してきました。」と笑顔でこたえてくれました。

八代市公民館ホールのステージでは午前の部の最後、8番目の発表でした。

斉唱「カントリー・ロード」合奏「あまちゃんのオープニングテーマ」どちらとも、練習の成果が発揮でき素晴らし発表だったそうです。子どもたちは他校の合唱や合奏も聴くことができ音楽性がさらに高まったことと思います。指揮者を担当した担任も「子どもたちが一生懸命頑張ってくれ、今までで最高の出来でした。指揮の途中で涙が出そうになりました。」と話してくれました。多数の保護者の方々の応援、本当にありがとうございました。4年3組のみなさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

充実した2日間

☆令和元年7月24日(水)

本日は算数教室2日目でした。昨日と同様に子どもたちは集中して学習することができました。教えてくれる四中生は昨日より増え、12名参加してくれました。

閉講式で校長先生から「これからの長い夏休み、今日教えてもらったことを生かして、自分でしっかり頑張って下さい。中学生の皆さん2日間、忙しい中に来てくれてありがとうございました。教えるという経験を通してやりがいなど学んでくれたと思います。」と話されました。この2日間で、参加した子どもたちが算数に、これまで以上に自信をもって取り組んでいってくれればと思います。

夏休みは始まったばかりです。この算数教室をきっかけに夏休みの宿題や自主学習に積極的に取り組んでほしいです。

暑い中、後輩たちのためにがんばってくれた四中生に感謝します。2日間本当にありがとうございました。

【算数教室の様子】

音楽室は6年生、中学生、担任の先生でいっぱいでした。

【閉講式の様子】

校長先生から小学生、中学生へそれぞれ言葉をいただきました。

夏休みも頑張ってます。

☆令和元年7月23日(火)

夏休みに入りましたが、学校で頑張ってる子どもたちがいます。今日は算数教室と水泳教室が開催され、たくさんの子どもたちが参加しました。算数教室には5,6年生25名の子が、水泳教室には4,5,6年生34名の子が参加しました。どちらの教室でも一生懸命頑張っている姿がみられました。

算数教室は明日24日(水)、水泳教室は26日(金)にまた開催されます。体調を整えて全員参加してくれますこと願ってます。

【算数教室の様子】

算数教室には小中一貫連携の取組として、例年第四中学校の生徒が学習指導の手伝いに参加してくれます。本年は四中生10名の生徒が参加してくれました。

とてもわかりやすくていねいに教えてくれました。

「ここはね、こうするんだよ。」「そうか。」

子どもたちはどんどん解いていきましたので、算数が大好きになってくれそうです。

暑い中、四中生のみなさん本当にありがとうございました。明日もよろしくお願いします。

【水泳教室の様子】

少人数に分かれての学習ができました。

足の使い方をしっかりと教えてもらいました。

プールの壁面を使って息継ぎや腕の動かし方を学びました。

きれいなフォームで蹴伸びができていました。

この水泳教室では、個に応じた指導ができました。指導する先生が多く、教師が一体となった「チーム八千把」として子どもたち一人一人の力を伸ばしました。今日の水泳教室で、初めて25m泳げるようになった子どもたちが何人もいて、指導した先生と喜びながらハイタッチしていました。水泳教室は、あと1日あります。25mと言わず、さらに泳げる距離をのばしてほしいです。

終業式でした。

☆令和元年7月19日(金)

1学期も今日が最後の登校日でした。学校に登校した日数は6年生が68日、1~5年生が67日になりました。この期間で、子どもたちはたくさんのことを学習し、様々なことに挑戦した日々であったと思います。一人一人が精一杯頑張り、成長した1学期だったことでしょう。その頑張りを認め、励ましているのが通知表です。本日、子どもたちが受け取る通知表には、担任の先生の思いがしっかりと詰まっていることでしょう。その評価をもとに、さらにご家庭で子どもさんを励ましていただければ幸いです。夏休みの39日間で、たくさんの思い出をつくり、8月28日(水)の始業式で、ひとまわり成長した子どもたちに会えること楽しみにしています。

【終業式の様子】

校長先生のお話

1学期を振り返っての話をしていただきました。4月に1年生の入学、5月は2年生の校区探検・3年生の交通教室・5年生の集団宿泊、6月は6年生の修学旅行・4年生の社会科見学・童話発表会などすべての児童への頑張りを紹介して下さいました。

夏休みで大事なことを3つ話していただきました。

①規則正しい生活を送る:早寝・早起き・朝ごはんは必ず。するべきことをして普段できないことにチャレンジしましょう。

②勉強しようとする力を伸ばしましょう:決めた時間に勉強し、苦手な勉強にも挑戦します。勉強ができるようになるためには必要な力です。

③自分の命を守りましょう:水の事故や交通事故、熱中症などに気をつけ、1つしかない自分の命は、自分で守りましょう。

児童代表の発表をする5年生、6年生です。

夏休みの生活について話がありました。

10時までは家を出ない。6時までには家に帰る。

冷水機寄贈に対するお礼の会です。

島田工業株式会社北森社長さんから冷水機を昨年度4台、本年度3台、合計7台寄贈していただきました。暑い日が多くとても重宝しております。本当にありがとうございました。

ALTのサラ先生 退任式でした。児童代表からは上手な英語での別れの言葉がありました。

サラ先生の聞き取りやすい日本語でのあいさつがありました。

音楽会に出場する4年3組の発表もありました。

堂々と発表する姿が素晴らしかったです。

明日はいよいよ…

☆令和元年7月18日(木)

朝から夏の日差しが照りつけ、蝉の鳴く声が職員室まで響いてきました。しかし、午後には曇り空から雨へと天気の移り変わりがはげしい1日でした。

さて、明日はいよいよ1学期の最終日、終業式になります。子どもたちは1学期間でたくさんのことを学んだことと思います。とくに1年生は、慣れない小学校生活にとまどいながらも一人一人が精一杯頑張ってくれました。他学年の子たちも様々な場面で、頑張りを見せてくれました。学校で学ぶことは学習面だけでなく生活面、社会性、道徳性など多岐にわたります。それは学校生活の大半を占める授業の中で学んでいきます。その学びを家庭生活の中で生かすことができるのが夏休みです。明日、最終日も元気に登校し、楽しみにしていた夏休みを迎えてほしいと思います。

【昼の読み聞かせでした】

今日は、昼休みに図書委員の方々による読み聞かせがありました。たくさんの子どもたちが静かに聞いていました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

「したきりスズメ」をパネルシアターで見せていただきました。

「月夜のくじら」の読み聞かせでした。

「今日はなんて運がいいんだろう」の読み聞かせでした。

【音楽会にむけて頑張っています】

斉唱「カントリーロード」、合奏「あまちゃん、オープニングテーマ」です。

【1学期最後の給食でした】

明日は終業式です。元気に笑顔で登校してくれること願ってます。

意欲的な学習で…

☆令和元年7月17日(水)

朝から蝉の鳴き声が聞こえ、蒸し暑い天気となりましたが、子どもたちは今日も元気に活動していました。

本日は、学年での平和集会がありました。戦争の悲惨さや平和の大切さを学び、いじめや差別を決して許さない態度を学習します。各学級で学んだことを学年全体で交流しあうことで、考えを共有し、実行していこうとする姿を目指しています。学年に応じて、感想を発表したり、映像で学んだり、担任の先生による全体での話があったりと集会形態は様々でした。しかし、共通していることがありました。それは、子どもたちがみな真剣に話を聞いていたということです。学んだことを生かし、これから行動してくれること楽しみになりました。

【平和集会の様子です】

6年生の平和集会。思いを発表しました。

学習がさらに深まるような話がありました。

4年生の平和集会。感想を発表しました。

【校長室で表彰していただきました】

日専連版画コンクール・八代自転車大会・歯と口の健康図画ポスターで素晴らしい成績をおさめました。おめでとうございます。

【今日の授業の様子です】

算数の「かさ」の学習です。

こぼさないように慎重に水を注いでいました。

音楽「リズムアンサンブル作り」です。

笑顔で相談している姿がみられました。

国語「活動計画作り」の様子です。

相談しながらも集中して学習する子たちでした。

外国語「誕生日をたずねよう」の学習です。

進んで会話ができていました。

集中して学習する1年生です。

1学期もいよいよあと2日となりました。明日は各クラスで最後の学習となり明後日は終業式です。ふり返りやまとめの学習、1学期お別れお楽しみ会など、いろんな学習があると思います。元気に登校してくれること願ってます。

いざという時のために…

☆令和元年7月16日(火)

【着衣泳がありました】

今週は1学期の最終週となります。今日も子どもたちは意欲的に学習し、休み時間おもいっきり遊んでいる姿が見られました。今週で1学期の学習のまとめをしっかりと終え、夏休みを迎えてほしいと思います。

本日は、3年生で着衣泳の授業がありました。着衣泳とは、服を着たまま川や海に落ちたとき、どう対処すればよいかを学ぶ学習です。普段の水泳では楽に泳げる子も、着衣のままだと泳ぎにくいと感じるはずです。この泳ぎにくさを体感し、助けが来るまで、どう浮き続けるかを学ぶことが大切です。体力を温存するために、むやみに泳がず、慌てず暴れず、静かに浮き続けること。そのためには、浮きやすいペットボトルなどを投げてもらったり、近くの大人に助けを求めに行ったりするなど、大切なことをこの学習で学ぶことができます。真剣に学び、いざというときに役立ててほしいと思います。

服を着て、いざ入水です。歓声が聞こえました。

服を着たまま、泳ぎました。重くて泳げない子もいました。

「泳ぎにくいねえ~。」「きつかった~。」の声が聞こえました。

みんなの感想をもとに、浮き方を考えていきました。

ペットボトルを胸に抱き、天を見て浮き続けました。

上手に浮き続ける子たちがたくさんいました。

【今日の授業の様子】

集中して作品作りに取り組んでいました。

素敵な作品がたくさんできていました。

算数での実験用具作りを真剣に取り組みました。

【今日の昼休みの様子】

今週も今日で…

☆令和元年7月12日(金)

今週の最終日、今日も朝から子どもたちの生き生きとした笑顔がみられました。楽しみにしている夏休みも、来週にせまってきましたので、けがや事故なく過ごし、終業式を迎えてほしいと思います。

【合い研がありました】

本日は特別支援学級の合い研がありました。国語の授業で「ありがとうを伝えよう」という単元でした。目標は「前時で考えた下書きの内容を見ながら、言葉づかいに気をつけ、丁寧な字で手紙を書くことができる。」でした。授業では、良い手紙と工夫が必要な手紙の2種類を例文として読みあげ、目指す手紙はどんなものかを考えさせられました。その後子どもたちは意欲的に手紙を書くことができていました。

はじめに漢字の書き取りに取り組みました。

2種類の手紙を聞いてどちらがいいか考えました。

よりよい手紙を書くにはどう書けばいいか考えました。

【今日の子どもたちの様子】

登校中ホオズキをたくさん持ってくる子に会いました。担任やクラスの友だちへのプレゼントだそうです。

蝉をつかまえて登校してくる子もいました。大きなクマゼミでした。

大きなナスを収穫してうれしそうに見せてくれました。お家で大好物の天ぷらにしてもらうそうです。

横断歩道で止まってもらった運転手さんへ会釈です。清々しい気持ちになりました。

ひまわりルーム前に植えた、ひまわりがようやく咲きました。夏本番が近づいてきました。

【授業中の子どもたちの様子です】

集中して学習する6年生です。

算数も1学期のまとめに入ってます。

元気いっぱいの1年生です。

素敵な音色で…

☆令和元年7月11日(木)

今日も朝から雨模様でしたが、徐々に晴れ間が見え始め、校内では子どもたちの元気な笑顔が見られました。体育館では、音楽会へ向けての練習が始まりました。夏休み入ってすぐの7月25日(木)に小学校・特別支援学校音楽会が開催され、本年度本校からは4年3組の児童が参加します。音楽室で練習してましたが、いよいよ本番まで2週間とせまり、子どもたちの気持ちも高まっているころです。本番当日が笑顔で終われるよう頑張って練習してほしいと思います。

【4年生:音楽会へ向けての練習】

大きな声で歌っていました。

先生たちの合図に会わせて演奏できてました。

素敵な音色を奏でていました。

【5,6年生の給食の様子】

【今日の昼休みの様子】

6年2組対3年2組のドッチビー対決です。

2年生のドッチボールです。

なかなかいいフェイントでした。

運動場の隅の湿っぽい草むらでイモリを見つけました。準絶滅危惧種です。雨が降った後の大発見でした。

雨天時も元気に…

☆令和元年7月10日(水)

本日は朝から曇り空でしたが、昼前には雨が降り出し、梅雨を感じる雨模様になりました。昼休み運動場が使えませんでしたが、室内で楽しく過ごす子どもたちでした。

【昼休みの子どもたち】

楽しく笑顔でじゃんけんをしていました。

粘土で自由に作品を作っていました。

カードゲームで遊ぶ子どもたちです。

だるまさんがころんだを楽しくやってました。

図書館での本読みも大人気でした。

【今日の給食の様子です】

お兄さん、お姉さんとして…

☆令和元年7月9日(火)

【プール交流会でした】

本日は、「やちわっ子の会」の一貫としてプール交流を実施しました。「やちわっ子の会」とは、第四中学校区内のこども園、保育園、小学校、中学校の円滑な連携を目指して、各学校園の交流や幼児・児童・生徒の情報を交換する会です。今回は2年2組・3組の児童と園児との交流会で、25名の園児が本校プールに来てくれました。2年生はお兄さん、お姉さんとして大いに活躍している姿がありました。優しく手をさしのべたり、笑顔で話しかけたりする姿は、とても清々しく見えました。本校プールを初めて見た園児は「大き~い。」「水族館みた~い。」「深そう~。」と様々な感想を口にしていました。プールに入ると一緒に歩いたり、水をかけ合ったりと楽しく交流ができていました。

体育館で顔合わせをしました。

園児に優しく自己紹介する2年生です。

シャワーを浴び、仲良く手をつないで移動です。

手をつないで歩いて行きました。

お兄さん、お姉さんの役割ができていました。

泳ぐお手伝いもできました。

2年生に水をかけます。2年生は逃げるのみです。

楽しみな自由時間です。

ハイタッチしてお別れしました。

にぎやかに…

☆令和元年7月8日(月)

今週も始まりました。今日は朝から小雨でしたが、すぐに上がり、昼休みは運動場でおもいっきり遊ぶ子どもたちがたくさんいました。笑顔があちらこちらで見られ、賑やかな声が聞こえてきました。今週から短縮日課となり、いよいよ子どもたちが待ちに待った夏休みが近づいてきました。学校に登校するのもあと8日となりましたので、1学期の学習のまとめをしっかりとして夏休みをむかえることができればと思います。

【今日の給食の様子です】

【今日の授業の様子です】

理科:顕微鏡を使っての学習です

英語:誕生日の伝え方の学習です

図工:カードを作ろうの学習です

社会:森の役割の学習です

素敵な…

☆令和元年7月5日(金)

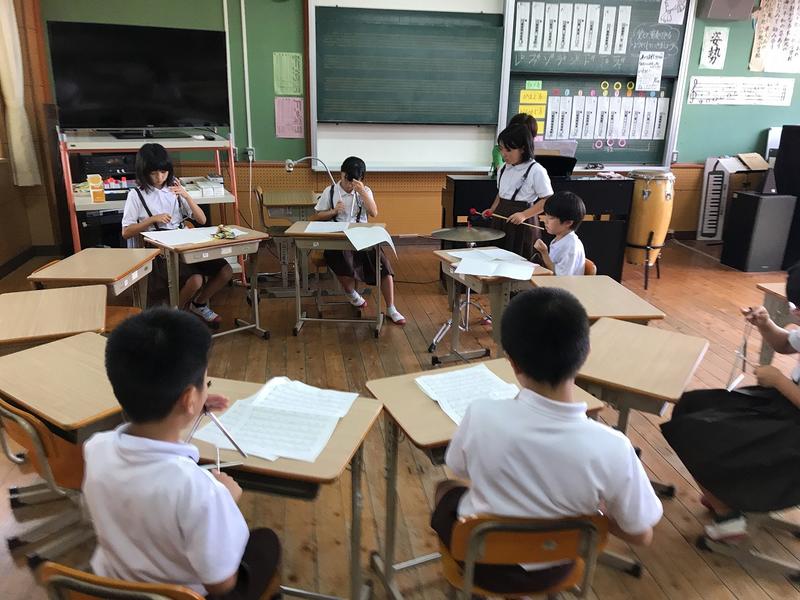

【素敵な音色で】

今日は、学び合い授業(合い研)が音楽室でありました。5年2組の子たちに音楽専科の先生が授業をされました。子どもたちはリコーダーで素敵な音色を奏でていました。また、リズムアンサンブルをつくる時には友だちと考えを出し合い、楽器を選び、リズムを組み合わせる活動をしていました。今回の授業では、初任の先生の学びの場としても提供していただきました。音楽の授業は専門性が高いと思われますので、専科の先生が授業していただけることは、子どもたちにとって、より効果的な授業展開ができると考えます。また、その授業を学ぶ先生方にとっても大いに参考となると思います。これからも合い研を通して、校長先生が常々言われます「子どもファースト」で、よりよい授業を子どもたちとともに作り上げていければと思います。

シンバルとトライアングルでリズムをとってくれました。

みんなでリコーダー演奏です。

自分で打楽器を選びリズムをつくります。

3人組でどんなリズムを作るか話し合いました。

いろんな工夫が子どもたちからでていました。

【大賑わいの昼休み運動場】

素晴らしい発表

☆令和元年7月4日(木)

【校内童話発表会】

本日は、校内童話発表会がありました。1~3年生が2校時に、4~6年生が3校時に実施でした。発表したすべての子どもたちは、さすが学年代表と感心させられる発表態度でした。発表者全員に校長先生から賞状と講評をいただきました。他の子たちの聞く態度も素晴らしく、落ち着いた雰囲気の中で校内童話発表会が終了しました。これからもたくさんの本に親しんでほしいと思います。

1年代表 「そらとぶあおぞらごう」

校長先生より「小学校に入学してまだ3ヶ月なのに、よく覚えていました。堂々とした態度で口を大きく開けて発表できました。」

2年代表 「めっきらもっきらどおんどん」

校長先生より「登場人物になりきって話ができました。声がはっきりしていて、歌う場面もあり、楽しく聞くことができました。」

3年代表 「おにたのぼうし」

校長先生より「やさしい語りかけで、発表のスピードもよかったです。話に引き込まれていく感じがしました。」

4年代表 「えんぴつびな」

校長先生より「聞き取りやすい声で、間の取り方や声の大きさも工夫して発表ができました。話の内容を自分のものにしている感じがしました。」

5年代表 「地獄のそうべえ」

校長先生より「方言を使った話し方で難しい表現をしっかりと発表できました。その場にいる雰囲気にさせてくれる上手な発表でした。」

6年代表 「みなまたの木」

校長先生より「気持ちが伝わるしっかりとした発表でした。話し方にも工夫が見られ、迫力がありました。」

すべての代表者に校長先生からお褒めの言葉をいただきました。

一人一人に賞状をわたしていただきました。

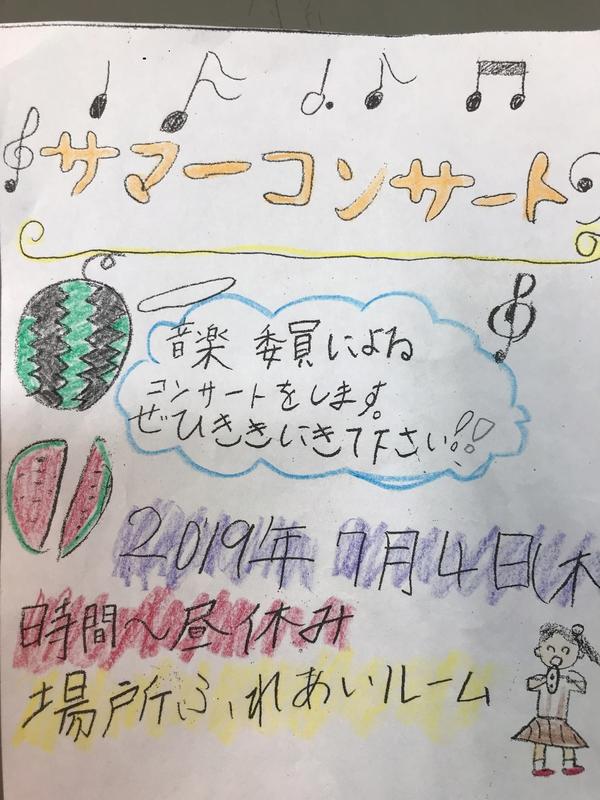

【音楽委員会によるサマーコンサート】

昼休みに開催されました。会場は子どもたちであふれ、廊下にも立ち見が出るほどでした。素晴らしい発表ありがとうございました。

【5年生:田植えをしました】

昨日の天気からうってかわり、午後から晴天に恵まれました。絶好の校外学習日和で、5年生の田植えが実施できました。

引き渡しに…

☆令和元年7月3日(水)

【児童引き渡しを実施しました】

本日は、大雨による緊急時の児童引き渡しを実際に行うこととなりました。

雨が降りしきる中、保護者の皆様に学校においでいただきました。

6月19日(水)に引き渡し訓練を行っておりましたので、そこでの反省を大いに生かし、職員で役割分担して実施することができました。

大きな混乱もなくスムーズに引き渡しができたのも、保護者の皆様のご協力のおかげだと感謝申し上げます。

本校前の道路では、各駐車場への出入りを左折のみにさせていただきましたので、地域の皆様にはご迷惑をおかけしたことと思います。

ですが、渋滞で停車しておられる車の中でも、いやな顔ひとつされず、会釈までしていただけた方々が多数おられ、爽やかな気持ちになりました。

無事全ての児童を引き渡すことができました。本当にお世話になりました。

長靴や傘をきれいに並べました。

一番下の兄弟姉妹の学級で待機しました。

無事、引き渡しが完了できました。ありがとうございました。

ありがとうございました。

☆令和元年7月2日(火)

【授業参観でした】

本日は1学期最後の授業参観でした。朝からの雨で、授業内容の変更を考えていた学年もありましたが、昼過ぎには雨も上がってくれました。参観の保護者の方々も傘をさすことなく、多数おいでいただきました。子どもたちの生き生きとした授業態度に見ておられた保護者の皆様も、自然と笑顔になられているように感じました。ご帰宅後、活躍したお子さんに、ぜひ言葉をかけていただければと思います。本当にご参観いただきありがとうございました。ご都合等でおいでいただけなかった保護者の方々には、このブログの写真で子どもさんに語りかけられてはいかがでしょうか。

【1年1組:算数~たし算かな ひき算かな~】

【1年2組:算数~20までの数~】

【1年3組:算数~海の生き物の数をかぞえよう~】

【1年4組:算数~海の生き物の数をかぞえよう~】

【2年生:体育~もぐる・浮く運動遊び~】

【3年1組:算数~たし算とひき算~】

【3年2組:音楽~とどけよう夢を~】

【3年3組:道徳~インターネットの使い方~】

【3年4組:算数~10倍した数について調べよう~】

【4年1組:理科~とじこめた空気~】

【4年2組:理科~とじこめた空気~】

【4年3組:図工~音楽会へ向けての掲示物作り~】

【4年4組:国語~新聞を作ろう~】

【5年1組:理科~メダカの誕生~】

【5年2組:家庭科~小物作りをしよう~】

【5年3組:社会~クイズ大会をしよう~】

【6年1組:保健~病原体と病気~】

【6年2組:英語~日本の行事を紹介しよう~】

【6年3組:道徳~宝暦萩原堤~】

【6年4組:社会:~全国統一への動き~】

ぜひとも…

☆令和元年7月1日(月)

【明日は授業参観です。】

明日7月2日(火)は授業参観です。日程は

授業参観 14:10~14:55

学級懇談会15:15~16:00

となっております。

1学期最後の授業参観になります。お忙しいとは思いますが、短時間でもいいですのでお越しいただき、こどもさんの活躍する姿をご覧いただければと思います。その後の学級懇談会では、1学期の学級の様子や、夏休みのくらしなどたくさんの話があると思います。また、ご家庭でのこどもさんの様子を伝えあう機会にもなると思います。お足元のわるい中ではありますが、ぜひお越しいただければと思います。なお、駐車場はJA跡地とケーズデンキさん2階となっておりますのでよろしくお願いします。

【委員会活動の日】

今日は委員会活動がありました。それぞれの委員会の様子を紹介します。

【環境美化委員会】

ごみステーションの清掃、忘れ物コーナーの設置、アンケートの集計についての話し合いました。

【保健委員会】

6月の活動の反省をしました。歯磨き指導を頑張りました。

【安全委員会】

ろうか安全パトロールの成果について話し合いました。

【広報掲示委員会】

正門横に貼るポスターを作りました。

【運営委員会】

代表委員会で「心のきずなを深めるための約束を考えよう」について話し合いました。

【生活委員会】

ハンカチ名札チェック活動についての集計を行いました。

【人権委員会】

ありがとうキャンペーンポスターづくりとマスコット募集について話し合いました。

【放送委員会】

6月のふり返りと7月のめあての確認をしました。

【給食委員会】

朝ごはんについてのアンケート集計を行いました。

【栽培委員会】

班ごとでの活動の反省をしました。

【体育委員会】

体育倉庫の片付けをしました。

【音楽委員会】

サマーコンサートの練習をしました。

招待状もいただきました。楽しみにしてます。

今日の子どもたちの様子

☆令和元年6月28日(金)

今日は、6月の最終登校日でした。朝からの雨で、子どもたちは傘をさしての登校となりました。その後、大雨になるかと思いきや、昼前には雨はあがり、日差しも少し見えてきました。しかし、運動場で遊ぶことはできない状態でした。今日の昼休みは室内で過ごすことになりましたので、その様子を紹介します。

【体育館で遊ぶ子どもたち】

今日は5年生が体育館を使える日でした。

【図書室で読書する子たち】

話し声は全く聞こえませんでした。

【学級遊びの様子】

自分たちでルールを守って楽しんでいました。

【発表会の練習に取り組む子たち】

学びを深めて

☆令和元年6月27日(木)

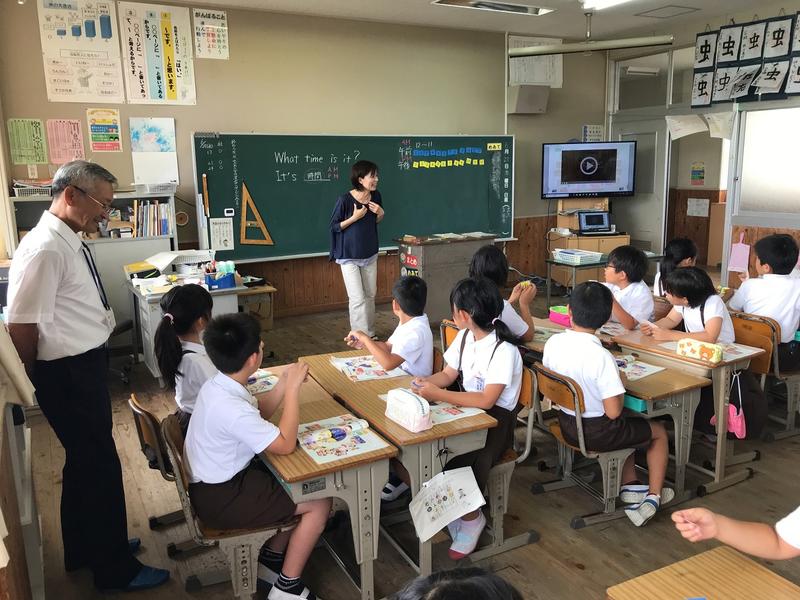

今日は、参観授業がありました。3年4組では、学校給食センター馬場栄養教諭においでいただき朝食の大切さを学習する授業がありました。4年4組では、英語アドバイザー薄田先生においでいただき外国語活動の授業があり、さらに教育サポートセンター松本先生においでいただき国語の授業もありました。専門の先生と一緒に学習することで、子どもたちの学びはさらに深まりのあるものになりました。また、授業する先生は専門的知識や技能を助言いただけたことで、授業力向上に役立てることができたと思います。

【3年4組:学級活動】~大切な朝ごはん~

【4年4組:外国語活動】~What time is it ?~

【4年4組:国語】~新聞を作ろう~

いきいきとした主体的学び

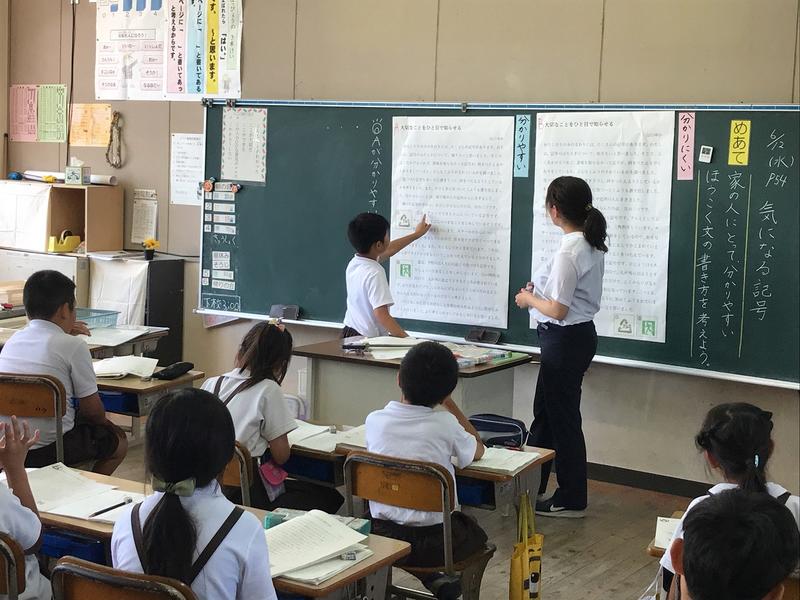

☆令和元年6月26日(水)

本日は校内研修として先生たち全員が参観する研究授業がありました。6年1組で社会、4年2組で理科、2年1組で算数の授業があり、子どもたちの活動の様子を見て、授業後に協議をしました。3つの授業で共通することは、「子どもたちが意欲的に参加し、課題に対して自分の考えをしっかりともって話し合いや発表ができていた。」ということです。学校での学びのほとんどは授業を通して行います。1時間の授業で子どもたちに何を学ばせ、どんな力をつけたいのか、担任は毎時間、悩み苦労しながら取り組んでいます。そんな悩みや苦労も子どもたちの「分かった。」「そうか。」の声で救われることがあります。今日の授業でも、そんな子どもたちのつぶやきがたくさん聞こえてきました。これからも、子どもたちの学びを深めることができる授業を行っていきたいと思います。

【6年1組:社会】~全国統一への動き~

【4年2組:理科】~とじこめた空気や水~

【2年1組:算数】~かくれた数はいくつ~

今日も元気いっぱいでした!

☆令和元年6月25日(火)

【合い研】4年生の算数です。1クラスを2つのグループにわけ、少人数で学習しています。今日は、四角形の対角線について調べました。

【1年生】ノートのマス目に合わせて、集中して書いています。

【2年生】道徳の授業。大型テレビを活用しています。みんな真剣に聞いていますね!

【3年生】理科でひまわりの根の観察をしました。「わあ!」という歓声、感動の一瞬です。

図工ではカラーセロハンをつかって、カラフルな魚や動物を作りました。光にかざすととてもきれいですね!

【4年生】図工で、くぎとかなづちを使った作品作りに取り組んでいます。けがをしないように気をつけながら、トントン!おもしろい形ができました。

【5年生】学年童話発表会でした。本当に素晴らしい発表ばかりでした。

【6年生】家庭科で、そうじの仕方や工夫について考え、実際に取り組みました。汗が光ります!

今日も暑い1日となりましたが、みんな元気いっぱいがんばりました!

今日も元気に

☆令和元年6月24日(月)

今週も始まりました。今日は月曜日ですので、少し疲れた様子が見られるかと思いましたが、やちわっこは元気に活動していました。

今日の活動の様子を紹介します。

【授業での様子】

社会科見学で学んだことを新聞にまとめる4年生です。

メダカの誕生について真剣に学習する5年生です。

とじこめられた空気の学習に取り組む4年生です。

空気鉄砲は、なぜ飛ぶのか考えながら発射です。

クロールで25mを力強く泳ぐ5年生です。

輪くぐりで、もぐる練習をする1年生です。

【昼休みの様子】

昼休みサッカーを楽しむ子どもたちです。

鬼ごっこも楽しそうでした。

学級遊びでドッジボールです。歓声が聞こえました。

金曜日の子どもたちの様子

☆令和元年6月21日(金)

【6年生国語授業:討論会をしよう(合い研)の様子】

子どもたちが議題にそって肯定否定の立場から意見を述べました。

【金曜日の授業の様子】

メダカの卵を観察しました

音楽会の練習です

リズム打ちの学習です

漢字の書き順と成り立ちの学習です

書写「土」を書きました

6年生の水泳授業です

順調に成長中です

☆令和元年6月22日

学校には、たくさんの植物が植えられています。とくに低学年の子どもたちが植えている野菜や花が現在すくすくと育ち、まるで子どもたちと成長を競い合っているようです。

【学級園】

たくさんのピーマンが見えました

なすもこんなに大きくなりました

ミニトマトも食べ頃になってきました

一年生が育てた朝顔もたくさん花を咲かせてます

ひまわりルーム前には、ひまわりが大きく成長してます

玄関前のあじさいも、きれいに咲いてます

4年生社会科見学旅行でした。

☆令和元年6月20日(木)

【4年生:社会科見学】

本日は天候に恵まれ、絶好の社会科見学日和でした。4年生の子どもたちは笑顔で見学旅行にでかけました。見学場所は「八代市水処理センター」「エコエイト八代(八代市環境センター)」「八代警察署」の三カ所です。実際に見学することで、暮らしを支える施設の役割について理解し、そこで働く人々の工夫や努力を考えることができたことと思います。

【出発式でしっかり話を聞きました】

【水処理センターでの見学です】

【エコエイト八代での様子です】

【八代警察署での様子です】

【クラスごとに写真を撮りました】

【図書贈呈式がありました】

「明るい社会づくり運動 八代協議会」の方々にお越しいただき、図書贈呈式がありました。図書委員の子どもたちが受け取り、代表児童が感謝の言葉を伝えました。大切に読ませていただきます。ありがとうございました。

【本を受け取りました】

たくさんの本をありがとうございました。

引き渡し避難訓練でした。

☆令和元年6月19日(水)

緊急時における児童引き渡し訓練を実施しました。

本日、児童だけでの下校が困難と考えられる緊急時、保護者に迎えに来ていただくことを想定した避難訓練を行いました。子どもたちは荷物を持って一番下の兄弟姉妹の学級に移動し、保護者の迎えを待ちました。引き渡し時刻は14時30分から16時で設定し、迎えに来られた保護者を担任が確認して児童を確実に引き渡しました。保護者の皆様のご理解とご協力のおかげで約800名の児童の引き渡しができました。大変お世話になりました。

【移動したクラスで学習し、迎えを待ちました】

【各教室で確実な引き渡しができました】

【2年4組:国語授業(合い研)】

「こんなもの見つけたよ」:家の人に一番伝えたいことを決めよう

2人で真剣に話し合いをしました

文章にしてみよう

文章のアドバイスをしてみよう

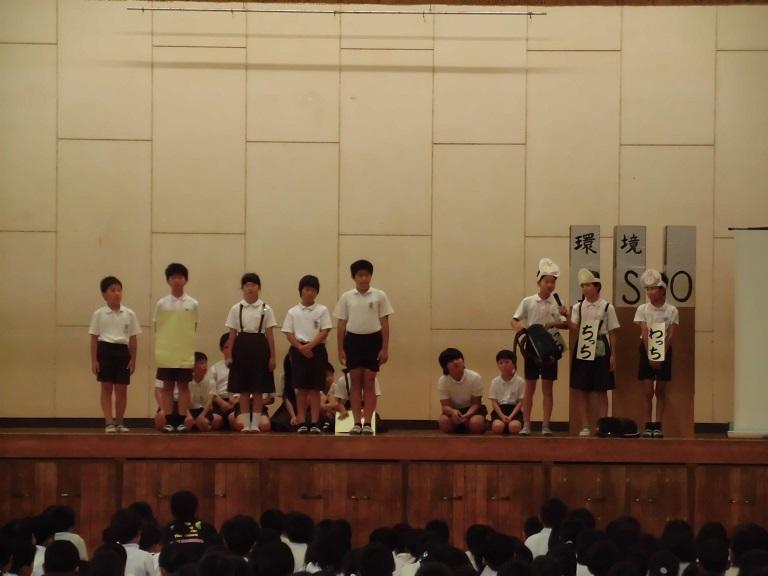

やちわっこ集会

☆6月18日(火)

今日は「やちわっこ集会」でした。全校児童が体育館に集合し、各委員会の委員長から活動内容の紹介がありました。環境美化委員会からはお知らせとお願いがありました。学校生活をよりよくするために5,6年生が先頭になって活躍してくれています。

【各委員長からの活動内容発表】

運営委員会:代表委員会での司会、あいさつ運動、あいさつ調べ

環境美化委員会:環境ISO活動、ゴミ集め、落とし物確認

体育委員会:スポーツタイムでの活動、運動場ポイント打ち

放送委員会:学校の時計となるよう朝昼夕放送する

人権委員会:心のきずなを深める取組、学級紹介

音楽委員会:ミニコンサート開催、歌詞カード作り

保健委員会:体調不良の人のお世話、健康観察簿配布

図書委員会:読書月間の取組、図書室掲示物作成

生活委員会:毎週月曜日のあいさつ運動、靴のかかとトイレスリッパ調べ

安全委員会:ろうか安全パトロール、安全ポスター作り

給食委員会:食缶空っぽ作戦の取組、給食受庫での活動

栽培委員会:花の苗や種植え、落ち葉拾い

広報掲示委員会:小学生新聞掲示、季節の掲示物作り

【環境美化委員会の発表】

一年間でゴミ袋の数が60個減りました。

「や」:やりますエコ活動 学校学級家庭で進んでします。

「ち」:ちゃんと名前を書きます 落とし物を減らします。

「わ」:私たちはもったいないことをしません ゴミや給食残菜を減らします。

【校長先生の話】

「素晴らしい発表でした。」と子どもたちを褒めていただきました。

「勉強できる子は、話がしっかりと聞ける子です。」と言われ、子どもたちは真剣な表情になりました。

6月は心のきずなを深める月間ですと知らせていただき、いじめ根絶についての話がありました。

いじめは、思いやりを忘れている時におこることや、友だちがつらそうなときに声をかけることが、思いやりのスタートであることなどの話をしていただきました。

「いじめ」の反対の言葉は「思いやり」であるということも教えていただきました。

それぞれの学級でいじめについて考え、楽しい八千把小をみんなでつくっていきましょう。

楽しみな活動

☆6月17日(月)

本日は子どもたちが楽しみにしておりましたクラブ活動の日でした。4~6年生で共通の興味関心を追求する活動で、自主的自発的な活動となります。前回は各教室にて年間計画の作成でして、今回が本格的活動開始の日でした。それぞれの場所で、子どもたちの笑顔あり、真剣さありの姿が見られました。活動の一部を紹介します。

【4年生:車いす体験学習】

社会福祉協議会の方々、ありがとうございました。

自分の考えを伝えて

☆6月14日(金)

本日は2年2組で学び合い研修「合い研」が実施されました。道徳の授業「ともだちのしっぱい」で、初任者の2人の先生も参観しました。子どもたちは自分の考えを発表したり、班で考えをまとめたりと意欲的な姿で学習に参加しました。

【道徳授業の様子】

先生の話をしっかりと聞いていました。

班で考えをまとめていきました。

意欲的に話し合いができていました。

みんなの考えを確認していきました。

感想を発表してくれました。

朝から小雨でしたが、3年生と4年生のプール開きの時には曇り空に変わりました。子どもたちは歓声を上げながらプール開きを楽しみました。

【3年生プール開き】

【4年生プール開き】

絶好の水泳日和

☆6月13日(木)

本日も晴天に恵まれ、水泳をするには最適の日となりました。火曜日に続き、2年生と5年生のプール開きがありました。子どもたちは大いに楽しむことがでたようでした。

【5年生プール開き】

【2年生プール開き】

目の前の命を ~救急救命法講習会~

☆6月12日(水)

水曜日は職員の研修や会議の日です。本日は救急救命法の研修が職員向けにありました。講師に八代消防本部の方々においでいただき、心肺蘇生法やAEDの使い方について詳しく教えていただきました。

【救急救命講習の様子】

本校体育館に設置してあるAEDを活用されました。

職員が心肺蘇生法に取り組みました。

効果的方法を指導いただきました。

AEDの使い方も詳しく教えていただきました。

【学び合い研修会:合い研】

お互いに授業を積極的に公開し合い、謙虚に学び合う研修会【通称:合い研】が本年度も実施されています。本日は、3年2組の合い研で国語の授業がありました。

子どもたちが生き生きと話し合ったり発表したりできていました。

待ちに待った‥。

☆6月11日(火)

今週はプール開きの週になります。本日、晴天の中で1年生と6年生のプール開きがありました。1年生は初めての小学校プールでした。6年生はプール掃除を頑張ってしてくれましたので、待ちに待ったプール開きだったと思います。両学年とも、子どもたちの笑顔が水しぶきの中に見られました。

【1年生プール開き】

しっかり整列できました。

歩いたりジャンプしたり楽しみました。

宝探しで大はしゃぎでした。

【6年生プール開き】

水慣れを整然と行いました。

2人組の活動を楽しみました。

恒例の渦巻きづくりで流れを体感しました。

25mを泳ごうではスイスイ泳ぐ6年生でした。

【今日の昼休みの様子】

サッカーは大人気です。

軽々と移動する子どもたちです。

カナヘビ取りに夢中です。

見事に。おめでとう。

☆6月10日(月)

今週もはじまりました。昼間には夏の日差しを思わせる天気になり、子どもたちが賑やかに運動場で遊ぶ姿がみられました。

先日6月8日(土)に「第41回交通安全子ども自転車八代地区大会」が八代総合体育館で開催されました。本校からは8名の子どもたちが2チームに分かれ参加しました。総合体育館大アリーナでの開催でしたので、会場も広く、たくさんの応援もあり、とても緊張したことと思います。そんな中、本校の子どもたちは練習の成果を十分に発揮し、見事「団体の部2位、個人の部5位」に入賞することができました。おめでとうございます。毎朝練習に来て教えていただいた地域の交通安全協会の皆様方、本当にお世話になりました。

【大会の様子です】

【団体の部2位 個人の部5位 おめでとう】

【あいさつ運動の様子です】

本日は月曜日、生活委員会の子たち活躍です。

【あいさつ花壇】

本校正門前にある「あいさつ花壇」の花の植え替えをしてもらいました。ありがとうございました。

修学旅行10

☆6月7日(金)

修学旅行10【最終版】

修学旅行から子どもたちが帰ってきました。一人一人から充実した表情がうかがえ、一回りも二回りも成長したように感じました。この修学旅行で学んだことを大いに生かし、先頭になって八千把小学校を引っ張っていってほしいと思います。

【整列して解散式を行いました】

【校長先生からのお話です】

【児童代表の感想発表です】

修学旅行9

☆6月7日(金)

修学旅行9

最後の見学場所、佐賀県立宇宙科学館での学習です。様々な体験場所があり、人気のコーナーもたくさんあります。宇宙遊泳体験、科学の不思議体験など楽しみながら学習することができました。

【到着の様子】

【入場前に説明を聞く子どもたち】

【魚へのエサやり体験】

【ハンドルを回すと絵が変わります】

【たくさんのコーナー】

【科学の不思議体験】

【帰りのバスに乗り込みます】

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長

運用担当者

主幹教諭

情報集約担当者

生徒指導主任

人権教育担当