八代小教育目標:「自分も人も大切にする、自ら学ぶ子供」

~笑顔と3つの「つ」(つくる・つながる・つづける)を大切にする八代っ子~

八代小ベーシック:「やつしろスピリッツ」(あいさつ・ききかた・そろえかた)、「自分の心に線を引く」(自律・規律)

八代小教育目標:「自分も人も大切にする、自ら学ぶ子供」

~笑顔と3つの「つ」(つくる・つながる・つづける)を大切にする八代っ子~

八代小ベーシック:「やつしろスピリッツ」(あいさつ・ききかた・そろえかた)、「自分の心に線を引く」(自律・規律)

|

|

|

|

5年生はオンライン音楽会に参加し、合奏と合唱を披露しました。これまでの練習の成果を発揮し、心を一つにして演奏することができました。画面の向こうから届いた感想に、子どもたちは大きなやりがいと喜びを感じていました。参加校の皆さん、素敵な機会をありがとうございました!

|

授業の導入場面 |

対話活動1 |

|

対話活動2 |

全体での発表1 |

|

全体での発表2 |

親切な人の紹介 |

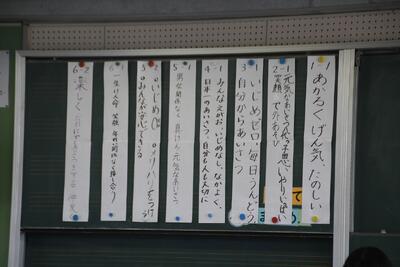

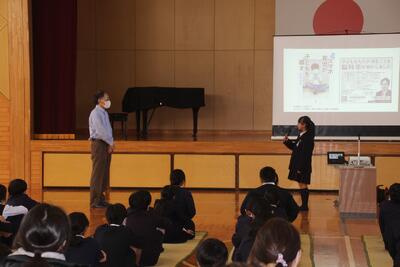

初任者研修の一環として、3年の「親切・思いやり」をテーマとした道徳の研究授業を行いました。授業では、事前に児童へ「親切ってどんなこと?」というアンケートを実施し、その結果をもとに学習課題を設定。プレゼンテーションソフトを活用して、児童にわかりやすく課題や発問を提示しました。考えを深める場面では、対話活動を通じて、友達の考えに耳を傾け、自分の思いやりの心を見つめ直す機会がありました。終末には身近な「親切な人」の紹介を通して、児童が自分の経験と重ねながら考えを深める姿が見られました。担任のU先生の熱意が児童に伝わり、児童がいきいきと学ぶ姿が印象的でした。U先生と3年1組の皆さん、ありがとうございました。

|

|

|

|

児童の健康意識を高めるため、地域のTクリニックの先生をお招きし、喫煙防止教室を開催しました。講話では、たばこに含まれる有害物質や健康への影響について、わかりやすく丁寧に教えていただきました。実際にたばこの煙を水に溶かした液体や、たばこから出るタールの実物を見たり、匂いを嗅いだりする体験もあり、児童たちは驚きとともに、たばこの害について深く考えるきっかけとなりました。「自分の体は自分で守る」という大切さを学び、たばこを吸わないという自律の心を育む貴重な時間となりました。Tクリニックの先生、ありがとうございました。

|

手紙を書く2年生児童 |

発表の練習をする3年生児童 |

|

体育館で練習する4年生 |

打ち合わせをする5年2組 |

来週20日(金)の今年度最後の授業参観が近づいてきました。生活科「家族大好き・自分発見」や、総合的な学習の時間などの発表に向けて、どの学級も一生懸命に取り組んでいます。発表会形式の練習では、自分の思いや学びを伝えようとする姿がキラキラと輝いています。児童の成長を感じられる、心あたたまる時間になればと思います。たくさんの保護者の皆さんが参加されることを楽しみにしています。

追伸、水害で故障していたエアコンの修理が完了し、1・2年教室とひまわり3組教室は、元の場所に戻っています。よろしくお願いいたします。

|

手芸クラブ |

華道クラブ |

|

茶道クラブ |

調理クラブ |

今年度最後のクラブ活動が行われました。児童たちはこれまでの活動を通して、さまざまな体験を重ね、大きく成長しました。最終回では、講師の方々への感謝の気持ちを込めて、児童代表が心を込めたお礼の手紙をお渡ししました。講師の皆さまの温かいご指導のおかげで、子どもたちは貴重な学びと楽しい思い出を得ることができました。本当にありがとうございました!

|

|

本校では、「つなぎ」部会を開催し、今年度の取組の成果と課題について話し合いました。子どもたちの成長を一貫して支えるために、各校園がつながりを深め、教育の連続性を意識した取り組みを共有しました。今後も、地域全体で子どもたちを育てる体制づくりを進めてまいります。

|

放送委員会 |

環境委員会 |

|

体育委員会 |

運営委員会の5年生 |

2月の委員会活動では、どの委員会も「1年間のまとめ」に向けて、先月の取組を振り返りながら、今月の計画を話し合いました。活動の成果や課題を確かめ、よりよい学校づくりに向けて意見を出し合う姿が見られました。また、委員会によっては、6年生から5年生へと役割を引き継ぐ準備も始まっています。6年生はこれまでの経験をもとに、活動のポイントや工夫してきたことを丁寧に伝え、5年生は来年度に向けて真剣に耳を傾けていました。学校を支える仕事を次の学年へつなぐ、大切な時期となっています。今月も、子どもたちが主体となって学校生活をよりよくするために、各委員会で協力しながら活動を進めていきます。

|

4年教室 |

3年教室 |

|

2年教室 |

5年教室 |

児童が本に親しみ、豊かな感性を育むことを目的に、PTA図書委員の皆様を中心とした「読み聞かせ活動」を行っています。朝の貴重な時間に、保護者の皆様が温かい声で物語を届けてくださり、児童は毎回楽しみにしています。読み聞かせの時間は、児童が静かに耳を傾け、想像の世界を広げる大切なひとときです。保護者の皆様のご協力により、教室には心地よい雰囲気が生まれ、本への興味や読書習慣の定着にもつながっています。PTA図書委員の皆様、そしてご協力いただいている保護者の皆様に、心より感謝申し上げます。

|

|

|

|

本校では、4年生以上の各学級の代表児童と、各委員会の委員長が参加して「代表委員会」を開いています。 この代表委員会は、学校全体をよりよくするために意見を出し合い、みんなの思いを形にしていく大切な場です。今回は、来年度の児童会目標に入れるキーワードについて話し合いました。 各学級で出された意見を持ち寄り、どの言葉が学校の姿にふさわしいか、どんな願いを込めたいかを真剣に考えながら意見をまとめました。代表として参加した児童は、クラスの思いをしっかり伝え、他の学年の意見にも耳を傾けながら、よりよい学校づくりに向けて積極的に話し合う姿が見られました。参加した児童の皆さん、ありがとうございました。

|

受付の様子 |

入学説明会の様子 |

|

学校探検の様子 |

ゲームを楽しむ様子 |

|

学用品販売の様子 |

5年生とハイタッチをする様子 |

新年度に向けて 入学説明会 と 体験入学 を実施しました。入学説明会では、保護者の皆様を対象に入学までにしておくこと、提出書類、当日までの流れ、必要な準備物などについてご説明しました。 標準服・学用品の確認や、学校生活に関する質問にもお答えし、保護者の皆さまには安心して入学準備を進めていただける機会となりました。体験入学では、5年生が新入学児童を温かく迎えました。 学校探検やゲーム、教室でのミニ授業などを通して、子どもたちは楽しみながら学校の雰囲気に触れることができました。 優しいお兄さん・お姉さんと一緒に活動したことで、入学への期待がさらに高まった様子が見られました。新入学児童やその保護者の皆様、ご参加ありがとうございました。

|

|

|

|

卒業式でより心のこもった歌声を届けられるよう、地域で活躍されている元音楽科教員であり、合唱団の指揮者の方を講師としてお招きし、6年生が発声指導を受けました。指導では、体の使い方や言葉の響かせ方など、歌うための基礎を丁寧に教えていただきました。子どもたちは、普段とは違う専門的なアドバイスに真剣に耳を傾け、回を重ねるごとに歌声がどんどん美しく変化していきました。卒業式当日、6年生が自信をもって歌声を届けられるよう、これからも練習を重ねていきます。

|

|

2月が始まり、今年度も残すところあと2ヶ月となりました。 本校では、新しい月のスタートに合わせて、担当職員が正門近くの掲示板の月予定表を張り替える作業を行いました。登校してくる子どもたちや保護者の皆さまが、ひと目で今月の行事を確認できるよう、丁寧に掲示を整えています。 これからも、学校生活がより分かりやすく、安心して過ごせる環境づくりに努めてまいります。

|

|

|

|

|

|

今年度最後となる研究授業・授業研究会を6年国語科で行いました。単元は「考える」について自分の考えを深め、整理していく学習です。授業者による丁寧で綿密な準備が随所に生かされ、児童が主体的に学びへ向かう姿が見られました。児童はタブレットPCを活用し、自分の考えを文章等で整理しながら学習を進めました。途中には友達と意見を交流し合う協働的な学びの場面もあり、互いの考えを認め合いながら思考を広げていく姿が印象的でした。授業後の研究会では、授業者の工夫や児童の学びの姿について活発な意見交換が行われました。また、八代市教育委員会のY指導主事様より貴重なまとめをいただき、私たち職員にとって学びの多い時間となりました。今回の研究を今後の授業改善につなげ、よりよい学びを創っていきます。授業者のM先生、6年1組の皆さん、Y指導主事様、ありがとうございました。

|

4年教室の様子1 |

4年教室の様子2 |

|

1年教室の様子1 |

1年教室の様子2 |

6月23日の本校ホームページでお知らせした、Sさんのお子さんである4年生と1年生の姉弟が、再び本校に体験入学として来校しました。Sさんは本校の卒業生であり、今回の来校は約半年ぶりの再会となります。久しぶりに顔を合わせた児童たちは、懐かしさと喜びで笑顔があふれ、教室は温かい雰囲気に包まれました。これからの10日間、学習や遊びを通して、国を越えた交流がさらに深まっていくことを期待しています。

|

|

|

|

八代地区の小中学校44校が参加する「書写展」の審査が、本校体育館で行われました。 広いフロアいっぱいに各校の力作がずらりと並び、その迫力に思わず息をのむほどでした。審査には各校の先生方が協力して参加し、一点一点、真剣に作品と向き合いながら評価を進めました。 子どもたちの思いが込められた作品が一堂に会し、地域の学びの豊かさを改めて感じる機会となりました。

|

放送原稿を読み返す放送委員会児童 |

放送を始める放送委員会児童 |

|

給食メニューの栄養素を伝える給食委員会児童 |

先生紹介を行う放送委員会児童 |

本校では、給食時間の放送で楽しく学びのある給食の時間づくりに取り組んでいます。放送委員会の児童は、毎日の放送に向けて原稿を何度も読み返し、発声や間の取り方を工夫しながら練習を重ねています。本番では、落ち着いた声で聞き取りやすい放送を心がけ、学校全体に明るい雰囲気を届けています。 また、今月は先生方の紹介コーナーを放送し、学校について知るきっかけづくりにも取り組みました。給食委員会の児童は、毎日の献立に含まれる栄養素や食材の特徴をわかりやすく紹介し、食への関心を高める活動を行っています。 給食記念週間には、食育に関するクイズを行い、より深く「食」について学べる企画を実施しました。子どもたちが主体となってつくる給食時間の放送は、学校生活をより豊かにし、学びの幅を広げる大切な活動となっています。

|

3年1組の給食準備の様子 |

めざしを食べる1年生 |

|

めざしを食べる4年生 |

給食時の2年1組の様子 |

1月24日は、学校給食の始まりを記念する「給食記念日」です。 この給食は、麦ご飯・めざし・焼き海苔・たくあんのごま炒め・豚汁・牛乳。どこか懐かしさを感じる、昔の給食を思い出すような献立です。しょっぴり苦みのあるめざし、カリッとした食感が楽しいきざみたくあん。温かい豚汁の湯気とともに、当時の食卓がよみがえるようです。 児童が、給食の歴史に触れながら味わうひとときとなりました。給食センターの皆様、ありがとうございました。

|

サッカーをする6年生 |

ブランコで遊び1年生他 |

|

こおり鬼をする5年生 |

鬼ごっこをする2年生 |

気温3度、強い北風が吹く中でも、児童は元気いっぱい。運動場には笑い声が広がり、冬の空気を吹き飛ばすような活気に満ちていました。サッカーでは、冷たい風にも負けずボールを追いかける姿が見られました。鬼ごっこでは、走るたびに頬を赤くしながら楽しそうに駆け回っていました。ブランコでは、風を受けながら勢いよくこぎ、空に向かって伸びていくような表情が印象的でした。寒さの厳しい日でしたが、児童の元気と笑顔が運動場を明るくしていました。

|

西部給食センター栄養教諭のM先生の説明 |

説明を聞く児童の様子 |

|

クイズに答える児童 |

お礼の言葉を伝える給食委員会児童 |

白鳥っ子集会(児童集会)では、給食記念週間の取組の一つとして、西部給食センター栄養教諭のM先生をお招きし、給食についてのお話をしていただきました。 八代産のトマトを使った献立の工夫や、地元の食材を味わうことの大切さなどについて、動画の視聴やクイズへの解答などを活用して児童に分かりやすく教えてくださいました。お話の最後には、給食委員会の児童が代表して、日頃の給食づくりへの感謝の気持ちを込めてお礼の言葉を伝えました。 子どもたちは、毎日の給食が多くの人の支えによって作られていることを改めて感じる時間となりました。M先生、ありがとうございました。

|

|

|

|

子どもたちの健やかな成長を見守るために、定期的な身長・体重測定を行っています。測定の際には、養護教諭が一人ひとりの成長の様子を丁寧に確認し、必要に応じて生活習慣や健康についてのアドバイスを行っています。また、保健指導の一環として、今回は正しい手洗いの大切さを学ぶ活動にも取り組んでいます。特別なクリームを手に塗り、手を洗ったあと、ブラックライトに当てて洗い残しをチェックすることで、子どもたちは「どこが洗えていなかったのか」を視覚的に理解できます。これからも、子どもたちが健康に過ごせるよう、学校全体でサポートしていきます。

|

|

|

|

27日に本校の体育館で行われる「八代地区書写展」の審査に向けて、各学年が練習に励んでいます。地域の講師の方々から教えていただいた筆運びや文字の整え方を生かしながら、子どもたちは一画一画に心を込めて取り組んでいます。いよいよラストスパートの時期となり、教室には真剣な表情と、書き上げた作品を見つめる達成感があふれています。当日の審査では、これまでの努力の成果がしっかりと発揮されることを期待しています。

|

茶道クラブ |

調理クラブ |

|

短歌クラブ |

書道クラブ |

3年生を対象にクラブ活動見学を行いました。各クラブではクラブ長が中心となり、活動内容や魅力を丁寧に説明しました。調理クラブや茶道クラブなど、これまで触れる機会の少なかったクラブも多く、初めて見る活動に興味津々の様子が見られました。実際の活動を間近で体験することで、来年度のクラブ選択に向けて新たな発見があったようです。3年生が自分に合ったクラブを見つけ、充実した学校生活を送れるよう、今後もサポートしていきます。

|

準備運動の様子 |

参加した1・3・6年生 |

|

活動を開始した参加児童 |

活動する1年生 |

|

活動する3年生 |

後片付けを行う体育委員会 |

体育委員会が中心となって取り組んでいる「スキランタイム」は、体力づくりの一環として行っている活動です。この日は1・3・6年生が参加し、ランニングの中にスキップを入れて、リズムよく体を動かしながら持久力を高めています。運動場には、笑顔で軽やかにスキップする姿や、仲間と励まし合いながら走る姿が広がり、どの子も楽しそうに取り組んでいます。体を動かす心地よさを感じながら、健康づくりへの意識も自然と育つ時間になっています。

|

運営委員会 |

体育委員会 |

|

放送委員会 |

給食委員会 |

1月の委員会活動では、まず先月の活動を振り返り、良かった点や改善したい点を話し合いました。どの委員会でも、児童が主体となって意見を出し合い、よりよい学校づくりに向けて前向きに取り組む姿が見られました。今後の活動内容についても話し合い、これからの計画を立てました。委員会ごとに目標を確認し、実現に向けて役割分担を決めるなど、意欲的に活動を進めています。給食委員会では、給食記念週間に向けた取組の一つとして、児童集会での発表のリハーサルを行いました。本番に向けて、伝え方や立ち位置を確認しながら、みんなで協力して練習する姿がとても頼もしく感じられました。

|

|

|

|

|

|

|

|

本校区の伝統行事「どんどや」が、住民自治協議会の主催で行われました。会場では、塩屋八幡宮の宮司さまによる神事が厳かに執り行われ、地域の無病息災と安全が祈願されました。点火の役目は、本校の5年生児童が担当しました。火がつくと勢いよく炎が立ち上がり、会場には大きな歓声が広がりました。参加した子どもたちは、マシュマロやウインナーを焼いて楽しみ、地域の皆さんからは温かいぜんざいもふるまわれ、笑顔あふれる時間となりました。後片付けでは、消防団の方がポンプ車で安全確認を行い、保護者の方が重機を使って穴を掘り、地域の方が燃えた後の灰や炭を丁寧に埋める作業が進められました。地域の方々とともに行事をつくり上げる貴重な経験となりました。住民自治協議会の皆様、地域や保護者の皆様、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

|

学級のめあてを話し合う3年1組 |

個人のめあてをきめる6年2組 |

|

係活動を決める6年1組 |

縦割り班掃除の担当場所の説明を受ける児童 |

3学期が始まって2日目。各クラスでは、新しい年・新しい学期をよりよいものにするために、学級のめあてや一人ひとりの個人目標を話し合って決めました。子どもたちは、自分の成長を思い描きながら、真剣な表情で意見を出し合っていました。また、3学期の係活動も決まり、クラスのためにどんな役割で力を発揮するかを考える姿が見られました。自分の得意なことに挑戦する児童、これまでとは違う係に挑戦する児童など、意欲にあふれたスタートとなりました。さらに、縦割り班掃除の担当も決まり、学年をこえたつながりの中で、3学期も気持ちよく学校生活を送れるよう、みんなで力を合わせていきます。

|

体育館に集まった児童 |

転入生の紹介 |

|

校長先生の話 |

動画を視聴する児童 |

3学期の始業式を行いました。冬休みを終え、児童が元気に登校し、学校に再び活気が戻ってきました。式の前に新しく本校に仲間入りした転入生の紹介を行いました。少し緊張した様子も見られましたが、全校児童から温かい拍手が送られ、笑顔が広がりました。校長先生からは3学期を迎えるにあたり、八代スピリッツ(あいさつ・聞き方・そろえ方)と廊下の右側歩行を意識して取り組むことの話がありました。その後動画を視聴し、2学期の頑張りを3学期につなげる意欲を高めました。児童のやる気に満ちた表情を見ることができ、大変うれしく思います。保護者の皆様には、児童を元気に送り出していただき、ありがとうございました。

|

作文を発表する3年生 |

作文を発表する6年生 |

|

校長先生の話 |

動画を視聴する児童の様子 |

|

冬休みについての話 |

熊本県科学展の表彰の様子 |

2学期の終業式を行いました。まず、3・6年生の代表児童が、2学期の学校生活で学んだことや3学期の抱負について作文発表を行いました。代表児童の言葉からは、2学期の努力と、次の学期に向けた強い意志がしっかりと伝わってきました。次に、八代スピリッツの「あいさつ・聞き方・そろえ方」について振り返りました。児童は、日々の学校生活の中で意識して取り組んできた自分たちの成長を確かめることができました。一方で、廊下の右側歩行が今学期の課題として挙げられました。右側を歩く習慣は、学校内の安全だけでなく、将来の交通ルールを守る姿勢にもつながる大切な行動です。3学期に向けて、全校で改善していくことを確認しました。さらに、児童の頑張りをたたえるために、校長が作成した動画「八代っ子は美しい」を視聴しました。2学期のさまざまな場面で見られた児童の“美しい姿”が映し出され、児童は自分や友達の良さを再認識していました。視聴後には、自然と笑顔が広がり、自己肯定感が高まる様子が見られました。最後に、各コンクール等で入賞した児童の表彰を行いました。2学期の学びと成長を胸に、児童が3学期も前向きに取り組んでくれることを期待しています。地域や保護者の皆様、児童の成長を支えていただき、ありがとうございました。

|

DVD視聴後の質問の様子 |

質問に答える1年生 |

|

人形のじんけんまもるくんとあゆみちゃん |

プレゼントを受け取る6年生 |

|

お礼の言葉を伝える6年生 |

バルーンのあゆみちゃんと握手する1年生 |

法務局から5名の人権擁護委員の皆様を講師にお迎えし、人権教室を実施しました。 はじめに、DVD「みーつけた」を視聴し、命の尊さ、必要な自己表現、自分や友達のよさ、協力や協調などについて学びました。続いて、人権まもるくんとあゆみちゃんの人形が登場し、「必要なことは伝えること」「よさを認め合うこと」「みんなちがって、みんないい」というメッセージを、分かりやすく楽しく教えていただきました。終盤には、バルーンで作られた大きな“あゆみちゃん”が登場し、会場は大きな歓声に包まれました。児童は目を輝かせながら、楽しみつつ大切な学びを深めることができました。今回の人権教室を通して、児童は日々の生活の中で、相手を思いやり、互いのよさを認め合う心を育むことの大切さを実感しました。講師の皆様に心より感謝申し上げます。

|

スタートする5年生 |

1年生と保護者の応援の中を走る6年生 |

|

ゴールする5年生 |

感想発表をする6年生 |

5・6年生による持久走大会を実施しました。 当日は、1年生や、たくさんの保護者の皆様が応援に駆けつけてくださり、温かい声援がコースいっぱいに響きました。5・6年生は、これまでの練習の成果を発揮しながら、苦しさに負けそうになる自分の弱い心と向き合い、最後まで力強く走り抜きました。その姿は、応援する人々に大きな感動と勇気を与えてくれました。仲間の励ましや応援の声に背中を押されながら、一人ひとりが自分の目標に向かって挑戦する姿は、まさに高学年らしい頼もしさにあふれていました。今回の大会を通して、子供たちは体力だけでなく、あきらめずに挑戦し続ける心の強さも育むことができました。応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。

|

開会式の様子 |

ボールをつなぐ6年2組児童 |

|

ボールをつなぐ6年1組児童 |

表彰の様子 |

八代小学校体育連盟主催のブロック別球技大会が本校体育館で開催されました。 今回は本校と代陽小学校の各6年生が一堂に会し、ソフトバレーボールを通して交流を深めました。試合では、これまでの練習で培った力を発揮し、仲間と声を掛け合いながら全力でプレーする姿が見られました。勝敗にかかわらず、互いを尊重し合い、チームワークの大切さを学ぶ貴重な機会となりました。また、他校の児童との交流を通して親睦を深め、友情を育むことができました。大会を支えてくださった体育連盟の皆様や保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

|

体育委員会のルール説明 |

3年生オニのスタート場面 |

|

ふえオニの場面1 |

ふえオニの場面2 |

体育委員会主催の全校児童が参加する楽しい遊び「ふえオニ」を行いました。 1回戦は4年生がオニ、2回戦は3年生がオニ、そして3回戦は1・2年生がオニとなり、学年ごとに役割を交代しながら取り組みました。広い運動場いっぱいに児童の笑い声が響き渡り、学年を超えて追いかけ合う姿はとても生き生きとしていました。オニになった児童も、逃げる児童も全力で走り、仲間を捕まえたり逃げ切ったりするたびに歓声が上がりました。この活動を通して、児童は体を動かす楽しさを味わうとともに、学年を超えた交流を深めることができました。学校全体が一体となり、心も体も温まるひとときとなりました。

|

1年生のスタート |

2年生の力走 |

|

3年生のスタート |

4年生のスタート直後 |

1~4年生による持久走大会を開催しました。 当日は、たくさんのご家族の皆様が応援に駆けつけてくださり、運動場には温かい声援が響き渡りました。児童は一人ひとりが最後まで全力を出し切り、懸命に走る姿を見せてくれました。その姿は、応援する人々に大きな勇気と感動を与えてくれました。今回の大会を通して、努力することの大切さや仲間と励まし合うことの素晴らしさを改めて感じることができました。保護者の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

|

|

|

|

「スペシャル イングリッシュ タイム」を開催しました。 市内から5人のALTの先生方をお迎えし、体育館にて1~5校時まで各学年の児童が英語を通した活動に取り組みました。活動では、先生方の自己紹介に始まり、英語を使ったゲームや交流を通して、児童は楽しみながら英語に親しむことができました。笑顔いっぱいの活動の中で、「もっと英語を話してみたい」「外国の先生と仲良くなれた」といった声も聞かれました。今回の取組は、英語を身近に感じるとともに、コミュニケーションの楽しさを体験する貴重な機会となりました。今後も、子供たちが積極的に英語を学び、世界へと視野を広げていけるよう支援してまいります。ALTの先生方、ありがとうございました。(画像は6年生の様子)

|

5年1組の様子 |

5年2組の様子 |

|

3年1組の様子 |

教育相談を待つ児童 |

今週から来週にかけて教育相談を実施しています。 事前に行った「心のアンケート」をもとに、児童一人ひとりと面談を行い、学校生活や学習の様子、心の状態について丁寧に話を聞いています。この取組は、いじめのない学校づくり、そして誰もが安心して過ごせる「みんなの居場所のある学級づくり」につなげる大切な機会です。児童が自分の思いを安心して伝えられる場を設けることで、学校全体の温かい雰囲気をさらに広げていきたいと考えています。今後も、児童の声に耳を傾け、学校・家庭・地域が協力しながら、子供たちが心豊かに成長できる環境づくりを進めてまいります。

|

PTA3年あいさつ運動 |

あいさつ運動に参加した3年生とその保護者 |

|

PTA1年あいさつ運動 |

あいさつ運動に参加した1年生とその保護者 |

6日間にわたりPTAあいさつ運動を実施しました。 6年生から1年生までの児童とその保護者が参加し、毎朝昇降口近くの「うたごえ広場」に元気な声が響きました。多くの保護者の皆様にご協力いただき、子供たちは「おはようございます!」と笑顔であいさつを交わし、学校全体が温かい雰囲気に包まれました。最終日は、PTA1年生と運営委員会主催のあいさつ運動とも重なり、うたごえ広場は一層賑やかになりました。この取組を通して、あいさつの大切さを改めて感じるとともに、学校と家庭が一体となって子供たちの健やかな成長を支えていることを実感しました。保護者の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

|

|

|

|

5・6年生とその保護者を対象に教育講演会を開催しました。 講師には、T先生をお迎えし、「デジタル・メディアとの上手な付き合い方」をテーマにお話しいただきました。T先生からは、脳のつくりや働きについて分かりやすく説明があり、ゲームやスマートフォンの依存性についても具体的な事例を交えてお話しいただきました。児童は「自分の生活を見直そう」と真剣に耳を傾け、保護者も「家庭でのメディアとの関わり方を考えたい」と感じる機会となりました。今回の講演会を通して、子供たちが健やかに成長するために、学校と家庭が協力してメディアとの付き合い方を考える大切さを改めて確認することができました。T先生、ありがとうございました。

|

3年1組授業参観の様子 |

4年1組授業参観の様子 |

|

5年2組学級懇談会の様子 |

6年2組学級懇談会の様子 |

2学期の授業参観・学級懇談会を開催しました。 当日は多くの保護者の皆様にご来校いただき、運動場にはたくさんの自動車が並びました。児童は少し緊張しながらも、日頃の学習の成果を一生懸命に発表し、保護者の皆様に成長した姿を見せることができました。学級懇談会では、学級の様子や今後の教育活動について意見交換が行われ、学校と家庭が連携して児童を育てていく大切さを改めて確認する機会となりました。保護者の皆様の温かいまなざしとご協力により、児童は安心して学び、さらに成長していくことができます。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

|

PTAあいさつ運動6年 |

保健委員会もあいさつ運動 |

|

PTAあいさつ運動4年 |

PTAあいさつ運動4年の集合写真 |

本校では、PTAによるあいさつ運動を実施しています。 毎朝、昇降口近くの「うたごえ広場」に立ち、担当学年の保護者の皆様と児童が、登校してくる児童に声をかけてくださっています。「おはようございます!」の元気な声が響く中、児童も笑顔であいさつを返し、学校全体が明るい雰囲気に包まれています。 保護者の方々の参加により、地域と学校が一体となって子供たちの健やかな成長を支える活動となっています。今後も、あいさつを通して心を通わせ、温かい学校づくりを進めてまいります。参加してくださった保護者の皆様、ありがとうございます。

|

6年生に捕らえられた1年生 |

警察役の6年生が追いかける姿 |

|

6年生から逃げる5年生 |

振り返りで発表する2年生 |

寒さが厳しい昼休み、体育委員会が主催して全校児童で「ケイドロ」を楽しみました。 6年生が警察役となり、1~5年生が泥棒役として校庭を駆け回りました。捕まった児童が次々に仲間に助けられて脱走するたびに歓声が上がり、警察役の6年生はヘトヘトになりながらも最後まで頑張っていました。全校で一緒に遊ぶことで、学年を超えた交流が生まれ、みんなで協力する楽しさを味わうことができました。寒い中でも体を動かすことで体力の向上にもつながり、笑顔いっぱいの昼休みとなりました。

|

|

|

|

主任児童委員と民生児童委員の皆様とともに環境委員会の児童が「花いっぱい運動」を行いました。 この運動は県の事業に主任児童員の方が申請し、実現した取組です。学校園にパンジーなどの花苗やチューリップの球根を植え、ポンポンデージーなどの種まきも行いました。児童は地域の方々から植え方を教わりながら、丁寧に土をならし、心を込めて花を植えました。活動の中で、協力する楽しさや自然を大切にする気持ちを育むことができました。学校園は、これから色とりどりの花でいっぱいになります。児童は「みんなで育てた花が咲くのが楽しみ!」と笑顔を見せていました。地域と学校が力を合わせて取り組むことで、環境を美しくするとともに、子供たちの心も豊かに育まれています。主任児童委員と民生児童委員の皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

1・2年生は生活科の学習の一環として、保育園児との交流活動「秋パーティー」を行いました。 1年生児童は、どんぐりごまや松ぼっくりけん玉など、秋の自然を使ったおもちゃを工夫して作り、園児に楽しんでもらおうと準備してきました。当日は、園児と一緒に遊んだり、おもちゃの遊び方を教えたりする姿が見られました。園児の笑顔に、1・2年生も嬉しそうにしており、互いに楽しい時間を過ごすことができました。今回の交流を通して、児童は「人を喜ばせる楽しさ」や「協力することの大切さ」を学びました。秋の自然に親しみながら、心温まるひとときとなり、1・2年生の成長した姿をたくさん見ることができました。校区の3つの保育園児と先生方、ありがとうございました。

|

児童質問紙を回答する3年生1 |

児童質問紙を回答する3年生2 |

|

児童質問紙を回答する3年生3 |

3年1組の様子 |

県学力調査・市学力調査の2日目を実施しました。児童は真剣な表情で問題に取り組みました。併せて、3年生以上の児童を対象に児童質問紙への回答も行いました。また、本校では隔月に簡易版児童質問紙への回答を実施しています。 児童は自分の学習の様子や生活習慣、友達との関わりなどについて振り返りながら回答し、心の成長を確かめる機会となっています。この取組を通して、児童自身が自分を見つめ直すとともに、教職員も児童の思いや課題を理解し、今後の指導や支援に生かしています。 学校全体で児童の健やかな成長を支えるための大切な活動として、継続して取り組んでまいります。

|

2年1組の様子 |

3年1組の様子 |

|

5年2組の様子 |

6年2組の様子 |

2年生から6年生までの児童が県学力調査・市学力調査に取り組みました。 教室では、問題用紙の紙をめくる音や鉛筆の走る音が響き渡り、児童は真剣な表情で問題に向き合っていました。今回の調査を通して、児童一人ひとりの学習の成果や課題を確認することができます。 結果については、今後の指導力向上に生かし、児童の学力をさらに伸ばすための教育活動へとつなげてまいります。

|

開始前のミーティング |

1年教室 |

|

2年教室 |

3年教室 |

|

4年教室 |

5年1・2組合同 |

|

6年1組教室 |

6年2組教室 |

本校では、PTA図書委員の皆様による読み聞かせを行いました。 今回は保護者等7人の方にご協力いただき、児童は朝の時間に物語の世界へと引き込まれました。絵本や物語の朗読に耳を傾ける児童は、物語の場面に合わせて笑顔になったり驚いたりしました。 読み聞かせを通して、言葉の豊かさや想像する楽しさを味わうことができました。PTAの皆様の温かな声に包まれ、児童は心豊かなひとときを過ごしました。今後も地域とともに、読書活動を大切にしていきます。読み聞かせにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

1年1組の授業の様子 1年1組の授業の様子 |

5年1組の授業の様子 5年1組の授業の様子 |

5年2組の授業の様子 5年2組の授業の様子 |

友達のいいところ探しの掲示物 友達のいいところ探しの掲示物 |

本校では、11月10日から12月12日までを「人権月間」として、さまざまな取組を行っています。各学級では人権問題についての学習を進め、身近な生活の中で人権を大切にすることの意味を考えています。期間中には人権集会を開き、この人権問題学習で学んだことをもとに児童が互いの思いや考えを共有します。さらに、人権文集の作成や「友達のいいところ探し」を通して、相手を認め合い、尊重する心を育んでいきます。各委員会でも人権に関する取組を行い、学校全体で人権意識を高める活動を行っています。これらの取組を通して、児童は「人権を守ることは、みんなが安心して生活できることにつながる」という大切な学びを得ています。

|

|

|

|

歯科校医のH先生と4人の歯科衛生士の方をお迎えし、2年生・4年生・6年生を対象に歯科指導を行いました。 画像は2年生での様子です。児童は歯の仕組みや健康の大切さについての説明をしっかり聞き、真剣な表情で学んでいました。その後、染め出しを行い、自分の歯の磨き残しを確認しました。鏡を見ながら「ここが赤くなっている!」と気づき、正しい磨き方の必要性を実感していました。最後にブラッシング指導を受け、歯ブラシの持ち方や動かし方を丁寧に練習しました。児童は「これからはもっとていねいに磨こう」と意欲を高めていました。今回の指導を通して、歯の健康を守るために毎日の習慣が大切であることを学びました。これからも「自分の歯は自分で守る」意識を育てていきます。H先生・歯科衛生士の皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

本校区にある塩屋八幡宮の例大祭が開催されました。 PTA主催による子ども神輿では、児童が元気いっぱいに町を練り歩き、地域の皆様から温かい声援をいただきました。境内や町並みには出店も並び、児童は友達や家族とともに祭りの雰囲気を楽しみました。 地域の伝統にふれ、笑顔あふれる一日となり、子供たちにとって郷土を誇りに思う大切な経験となりました。

|

|

|

|

本校の「うたごえ広場」にて、小中合同のあいさつ運動を行いました。 八代第一中学校の生徒約50人が参加し、卒業生が児童に声をかける場面もありました。久しぶりの再会に笑顔が広がり、温かなふれあいの時間となりました。冷え込んだ朝でしたが、元気なあいさつが響き渡り、広場は明るい雰囲気に包まれました。 児童も中学生も互いに励まし合い、学校全体が一層温かい空気に満ちたひとときとなりました。中学生の皆さん、ありがとうございました。

|

JAやつしろ南部トマト選果場1 |

JAやつしろ南部トマト選果場2 |

|

日奈久ちくわ今田屋1 |

日奈久ちくわ今田屋2 |

|

ヤマハ熊本プロダクツ1 |

ヤマハ熊本プロダクツ2 |

3年生は社会科見学で、JAやつしろ南部トマト選果場、日奈久ちくわ今田屋、ヤマハ熊本プロダクツを訪問しました。 児童は各施設での説明をしっかり聞き、積極的にたくさんの質問をする姿が見られました。トマトの選果の仕組みや、伝統のちくわづくり、世界に誇る製品づくりなどを学び、地域の産業の素晴らしさを実感することができました。 今回の見学を通して、児童は「地域には誇れるものがたくさんある」ということを知り、郷土愛を育む貴重な体験となりました。JAやつしろ南部トマト選果場・日奈久ちくわ今田屋・ヤマハ熊本プロダクツの皆様、ありがとうございました。