八代小教育目標:「自分も人も大切にする、自ら学ぶ子供」

~笑顔と3つの「つ」(つくる・つながる・つづける)を大切にする八代っ子~

八代小ベーシック:「やつしろスピリッツ」(あいさつ・ききかた・そろえかた)、「自分の心に線を引く」(自律・規律)

八代小教育目標:「自分も人も大切にする、自ら学ぶ子供」

~笑顔と3つの「つ」(つくる・つながる・つづける)を大切にする八代っ子~

八代小ベーシック:「やつしろスピリッツ」(あいさつ・ききかた・そろえかた)、「自分の心に線を引く」(自律・規律)

|

|

|

|

|

|

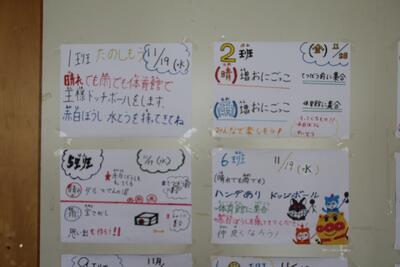

今日の昼休みは、縦割り班遊びを行いました。 今回は1班・5班・6班の3つの班が活動し、運動場と体育館に分かれて楽しい時間を過ごしました。運動場では「だるまさんの一日」を行い、みんなで声をかけ合いながら元気いっぱいに遊びました。 体育館では、ハンデをつけたドッジボールを実施し、6年生がルールを説明しながら、下学年の児童も協力して楽しむ姿が見られました。どの班も笑顔にあふれ、学年を超えた交流の中で仲間意識が深まるひとときとなりました。 縦割り班活動を通して、子供たちは「協力することの楽しさ」や「思いやりの心」を育んでいます。

|

保健委員会が作成したのぼり旗 |

あいさつキャラクターの登場 |

|

あいさつ運動の様子 |

あいさつ運動終了後の運営委員会お礼のあいさつ |

本校では、毎週金曜日の朝、運営委員会主催による「あいさつ運動」を行っています。 この活動には、ボランティアで参加する児童や、今回は保健委員会の児童も加わり、登校時から元気な声が響き渡りました。歌声広場前には「はやね・はやおき・あさごはん」と書かれたのぼり旗が立ち、生活習慣の大切さも呼びかけながら、学校全体で明るい雰囲気をつくることができました。さらに、歴代の運営委員会が考えたあいさつキャラクター「ピカポカくん」「キラくまくん」も登場し、児童たちのやる気を高めています。 児童は「レベル5のあいさつ」を目指し、笑顔で相手の目を見て、心のこもったあいさつを実践していました。この取組を通して、学校全体がさらに温かく、活気ある雰囲気に包まれています。

修学旅行の一行は無事に学校に到着しました。この2日間の活動を通して、6年生の成長した姿をたくさん見ることができました。とても充実した修学旅行となりました。支えてくださった保護者の皆様、修学旅行に関わる全ての皆様、ありがとうございました。

修学旅行の一行は、ハウステンボスでの班別活動を終え、出国しました。みんな元気です。

修学旅行の一行は、ハウステンボスでの班別の活動に入りました。日本最大級のアスレチックに挑戦している班があります。

修学旅行の一行は、ハウステンボスに入国しました。児童のテンションがマックスです。

修学旅行の一行は、佐世保市にある和泉屋さんでお土産を買いました。みんな上手にお買い物を楽しみました。

修学旅行の一行は、朝食会場で退館式を行い、朝食を食べました。メニューはハムステーキ、チキンのミートローフ、卵焼き、切り干し大根、フライドポテト、ぶりの照り焼き、味噌汁、ご飯、ヨーグルト等です。ご飯をもりもり食べる人がいて、びっくりしました。みんな元気です。

入浴後、ホテルの9階にある展望所に上がり、長崎市の夜景を楽しみました。みんな元気です。

修学旅行の一行は、ホテルで夕食を食べました。メニューは、鶏肉のロール巻き、角煮まんじゅう、アジフライ、サラダ、ポタージュスープ、ご飯、カステラ等です。みんなおなかいっぱい食べました。

修学旅行の一行は、無事に稲佐山観光ホテルに到着しました。みんな元気で、テンションが上がっています。

修学旅行の一行は長崎原爆資料館の見学を行いました。みんな一生懸命メモをとっていました。

修学旅行の一行は平和集会を行い、フィールドワークに入りました。

修学旅行の一行は昼食会場に着きました。昼食メニューは皿うどん、肉だんご、春巻き、卵スープ等です。みんなもりもり食べています。

修学旅行の一行は熊本港からオーシャンアローに乗りこみ、カモメのエサやり体験を楽しみました。全員元気です。

6年生が修学旅行に出発しました。出発式では、見送りの保護者に元気にあいさつをして、バスに乗りこみました。

|

|

|

|

本校ではシェイクアウト訓練と避難訓練を実施しました。 地震発生を想定したシェイクアウト訓練では、児童が「まず低く、頭を守り、動かない」という基本行動を落ち着いて行い、安全を意識した姿が見られました。続いて行った火災を想定した避難訓練には、みなと消防署から3名の隊員の方にご協力いただきました。児童は真剣な表情で指導を受け、火災時の対応について理解を深めました。さらに、消火器を使った消火訓練も行い、実際に操作を体験することで、火災への備えの大切さを学びました。 今回の訓練を通して、児童は「自分の命を守る行動」を考え、日常生活の中でも安全意識を高めることができました。今後も、地域や消防署と連携しながら、安全・安心な学校づくりに努めてまいります。みなと消防署の皆様、ありがとうございました。

|

1年1組算数科 |

4年1組体育科 |

|

5年1組理科 |

5年2組特別活動 |

公開授業では、児童が元気いっぱいに発表し、互いの意見をしっかりと聞き合う姿が見られました。聞き方が上手な児童が多く、学び合う雰囲気が教室全体に広がっていました。また、授業の中ではICTを活用した学習も行われ、児童がタブレットを使って意欲的に取り組む様子が印象的でした。 教育委員会の先生方からも、「子供たちが学びに向かう姿勢が素晴らしい」とのご講評をいただきました。これからも、児童が互いに学び合い、主体的に考え行動できる授業づくりを進めてまいります。市教育委員会の皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

本日、5年生が「水俣に学ぶ肥後っ子教室」に出発しました。 朝の出発式では、校長先生から「水俣の地での学びを通して、命の大切さや人と人の絆、環境を守る心を育んでほしい」とのお話がありました。児童は真剣な表情で耳を傾け、学びへの意欲を高めていました。その後、大型バス1台に乗り込み、元気いっぱいに出発しました。 水俣での語り部の方のお話や体験活動を通して、児童がが大きく成長して帰ってくることを期待しています。この教室にご尽力くださった市教育委員会をはじめ関係者の皆様、児童の体調管理や昼食の準備を行ってくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

本校では、5月から進めてまいりましたトイレの洋式化工事が、このたび完成いたしました。 従来の湿式から乾式へと改修し、室内は広々とした空間となりました。さらに、LEDライトを設置したことで、明るく清潔感のある環境が整っています。児童や来校者の皆様が、より気持ちよく安心して利用できるトイレとなりました。 今後も、快適で安全な学校環境づくりに努め、大切に使用してまいります。市教育委員会、工事関係の皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

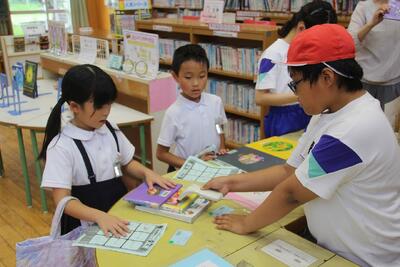

図書委員会主催の読み聞かせが行われました。 今回は、縦割り班を2班ずつ集めて6会場に分かれて実施し、全校児童が本の世界に触れる時間となりました。読み手を務めた図書委員の児童は、練習の成果を発揮し、一言一言を大切にしながら真剣な表情で読み聞かせを行いました。 聞く側の児童たちは、物語の世界に引き込まれ、静かに耳を傾けながら、登場人物の気持ちに寄り添うような表情を見せていました。異学年で集まった会場では、高学年が低学年に優しく声をかけたり、絵本の内容を一緒に考えたりする姿も見られ、温かい雰囲気に包まれていました。本を通して心を通わせる時間は、児童にとって豊かな感性や想像力を育む貴重なひとときとなりました。 図書委員会の皆さん、素敵な読み聞かせをありがとうございました。

|

|

|

|

全校集会が行い、校長先生から「自分を大切にすること」についてのお話がありました。講話では、県立岐阜商業高校3年生の横山温人(よこやま はると)さんのエピソードが紹介されました。 横山さんは、生まれつき左手の指が欠けているというハンディを抱えながらも、野球を続け、今年の夏の甲子園大会で大活躍しました。強豪校との試合でも好守備や安打を記録し、公立高校として16年ぶりのベスト4進出に貢献しました。校長先生は、横山さんの姿を通して、「自分にはできると信じて努力することが大切」であること、そして「自分を大切にすることが、夢を叶える力につながる」というメッセージを児童たちに伝えました。児童は真剣な表情で話を聞ききました。これからも、児童一人ひとりが自分を信じて、夢に向かって努力できるような学校づくりを進めていきます。

|

|

|

|

11月から、縦割り班による掃除活動が始まりました。 本校では、1年生から6年生までの児童を12班に分け、異学年で協力しながら学校をきれいにする活動を行っています。活動初日には、高学年の児童が低学年にやさしく掃除の仕方を教える姿があちこちで見られました。 ほうきの使い方やゴミの集め方などを、声をかけながら丁寧に伝える姿に、頼もしさを感じました。低学年の児童も、上級生の話をよく聞きながら、一生懸命に掃除に取り組んでいました。 学年を越えて協力する姿は、学校全体に温かい雰囲気を広げてくれています。これからも、縦割り班掃除を通して、思いやりや責任感、協力する力を育んでいきます。

|

|

|

|

|

|

1・2年生活科等の学習で、みなと消防署の方々による出前授業が行われました。 児童は、消防の仕事や火災・事故への備えについて、楽しく学ぶ貴重な機会となりました。授業では、実際に使用されているはしご車や大型化学車、救急車が運動場に登場し、児童たちは目を輝かせながら見学しました。車両の説明を聞きながら、それぞれの役割や仕組みについて理解を深めることができました。また、教室では「危険を見つける学習」として、身の回りに潜む火災や事故の原因を考える活動や、◯✕クイズ形式で楽しく防災知識を学ぶ時間もありました。児童たちは積極的に手を挙げて参加し、楽しみながら安全への意識を高めていました。さらに、消防服を着る体験も行い、消防士の仕事の大変さや責任の重さを肌で感じることができました。今回の出前授業を通して、児童は自分や周囲の安全を守るために何ができるかを考えるきっかけを得ることができました。みなと消防署の皆様、貴重な学びの機会をありがとうございました。

|

|

|

|

11月から始まる縦割り班による掃除活動に向けて、児童による打ち合わせを行いました。 本校では、1年生から6年生までを12班に分けて編成し、異学年で協力しながら学校をきれいにする活動を行います。この活動のねらいは、異学年の交流を通して、思いやりや協力の心を育てることです。 掃除を通じて、児童同士が自然に声をかけ合い、互いに助け合う姿が見られるようになります。打ち合わせでは、各班の6年生がリーダーとして掃除の進め方や役割分担を説明し、1~5年生はフォロアーとして話を聞きながら準備を進めました。 6年生は、下級生に優しく声をかけながら、班をまとめる姿がとても頼もしく感じられました。これから始まる縦割り班掃除を通して、児童たちが学年を越えて協力し合う力や責任感を育んでいくことを期待しています。

|

図書委員会の発表1 |

図書委員会の発表2 |

|

6年児童の感想発表 |

5年児童の感想発表 |

図書委員会による発表が行われました。 今回のテーマは「図書室の使い方と読書月間の取り組みについて」。図書委員会の児童が、本の正しい返し方や図書室でのマナーについて、ユーモアを交えながらわかりやすく説明してくれました。中でも、「◯◯妖怪が出る」という楽しい設定を使って、返し方のルールやマナーの大切さを印象的に伝えてくれました。聞いていた児童からは、「妖怪が出ないように、本の返し方やマナーに気をつけようと思いました!」という感想があり、図書委員会の発表がしっかり心に届いたことが感じられました。また、読書月間のイベントや取り組みの紹介もあり、読書の秋をみんなで楽しもうという思いが伝わってくる発表となりました。今回の集会を通して、児童の中に本を大切にする気持ちや、みんなで図書室を守ろうとする意識が高まったことがうかがえます。読書月間をきっかけに、これからも本とのふれあいを楽しんでほしいと思います。図書委員会の皆さん、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

1・2年生を対象に「がめさんプロジェクト」を実施しました。 この活動は、八代の伝統行事である「八代妙見祭」について楽しく学ぶことを目的とした体験型学習です。講師の方二人をお招きし、妙見祭に登場する「がめ(亀蛇)」にまつわるお話の読み聞かせをしていただきました。子どもたちは、昔から大切にされてきたお祭りの意味や、がめさんの役割について興味津々で耳を傾けていました。その後は、がめさんの折り紙づくりや、がめさんダンスの体験を通して、楽しみながら伝統文化に親しむことができました。 折り紙では、折り方が難しかったのですが、試行錯誤して緑色のがめさんが完成しました。ダンスでは、その緑色のがめさんを頭につけて、音楽に合わせて体を動かし、笑顔いっぱいの時間となりました。このような活動を通して、地域の文化に触れ、ふるさとへの愛着や誇りを育むことができたと感じています。今後も、子どもたちが地域とつながりながら学びを深めていけるよう、さまざまな機会を大切にしていきます。講師のH様とI様、貴重な体験学習をしていただき、ありがとうございました。

|

|

|

|

本日、「お弁当の日」を実施しました。1年生から6年生までが12の縦割り班に分かれ、班ごとに楽しく昼食をとりました。高学年が下級生に優しく声をかけたり、手伝ったりする姿が見られ、異学年交流ならではの温かい雰囲気に包まれたひとときとなりました。お弁当を囲みながら、子どもたちは先日の運動会の思い出話に花を咲かせていました。 「リレーで全力で走ったよ」「応援合戦が楽しかった」「係の仕事がちょっと緊張したけど頑張った!」など、学年を超えて互いの頑張りを認め合う姿がとても印象的でした。運動会を通して得た達成感や仲間との絆が、こうした日常の交流にもつながっていることを感じることができました。今後も、縦割り活動を通して、思いやりと協力の心を育んでいきたいと思います。

|

決勝係の様子 |

記録係の様子 |

|

放送係の様子 |

応援タイムでのウェーブ |

|

準備係の様子 |

リレーを応援する1年生 |

秋晴れのもと、運動会を開催しました。児童は、これまでの練習の成果を発揮し、元気いっぱいに競技や演技に取り組みました。5・6年生が運動会の係として大活躍。放送、準備、決勝、招集など、それぞれの持ち場で責任をもって動き、運動会を支える姿がとても頼もしく感じられました。1~4年生は競技の合間に、仲間の応援に全力を尽くす姿が印象的でした。大きな声援や拍手が、競技に挑む友達の背中を力強く押していました。閉会式では、勝敗に関わらず互いの頑張りを認め合う「グッドルーザー」としての姿が見られ、子どもたちの心の成長を強く感じることができました。運動会を通して、協力することの大切さ、挑戦する勇気、そして仲間との絆を深めた児童。この経験が、今後の学校生活にもきっと生かされていくことでしょう。保護者や地域の皆様、温かい応援、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

|

いよいよ明日は運動会。今日は、最後の準備作業を5・6年生の児童が中心となって行いました。テントの設営、用具の確認、会場の整備など、それぞれが自分の役割を理解し、責任をもって動く姿がとても頼もしく感じられました。高学年としての自覚をもち、下級生のために率先して動く姿は、まさに学校のリーダー。仲間と声をかけ合いながら、協力して準備を進める様子からは、運動会を成功させたいという強い思いが伝わってきました。児童たちは「明日の運動会が楽しみ!」と笑顔で話しており、練習の成果を発揮することを心待ちにしています。本番では、競技や応援、表現運動を通して、一人ひとりが輝く姿をぜひご覧ください。

|

入場行進の示範をする6年生 |

応援合戦の様子1 |

|

応援合戦の様子2 |

応援合戦の様子3 |

第3回目となる運動会の全体練習を行いました。最後の全体練習だったので、児童は本番さながらの真剣な表情で取り組んでいました。入場行進では、6年生が先頭に立ち、姿勢や歩き方などのお手本をしっかりと示してくれました。その姿を見て、下級生たちも背筋を伸ばし、堂々とした行進を見せてくれました。開会式・閉会式の練習では、前回よりもさらに整った動きや礼儀正しい態度が見られ、子どもたちの成長が感じられました。また、応援合戦の練習では、応援団リーダーによる力強い演舞と、団員たちの息の合った掛け声や動きが会場に響き渡り、練習とは思えないほどの熱気に包まれました。本番に向けて、児童たちは「みんなで楽しみ 勝っても負けても思い出に残る 最高な運動会」を目指し、心をひとつにして準備を進めています。当日は、子どもたちの全力の姿をぜひご覧ください。

|

低学年の表現運動 |

中学年の表現運動 |

|

高学年の組体操 |

高学年のフラッグ演技 |

運動会本番を目前に控え、各学年の練習もいよいよ仕上げの段階に入りました。特に表現運動では、児童たちが自分たちの思いを動きで伝えることを目指し、真剣に取り組んでいます。

低学年は、元気いっぱいのダンスで、見ている人を笑顔にする演技を披露します。

中学年は、力強いソーラン節で、息の合った動きと掛け声が会場を盛り上げます。

高学年は、組体操とフラッグ演技に挑戦。集団でつくり出す造形の美しさと、力強い旗の動きが見どころです。

どの学年も、仲間と声をかけ合いながら練習を重ね、動きの美しさと集団の一体感を大切にした演技を目指しています。子どもたちは、「地域の皆さんに元気と感動を届けたい」という思いを胸に、本番に向けて最後の仕上げに励んでいます。当日は、児童一人ひとりの成長と、仲間との絆が感じられる演技を、ぜひご覧ください。

|

住民自治協議会長あいさつ |

あいさつの輪ポスター入賞者 |

|

地域児童館の太鼓 |

地域児童館のダンス |

|

地域合唱団の発表 |

あいさつの輪ポスターの展示 |

地域の皆様とともに「校区ふれあい祭り」が開催されました。会場には、子どもから大人まで幅広い世代が集まり、笑顔あふれる交流のひとときとなりました。ステージでは、地域の各種団体によるダンスや舞踊、合唱などの発表が行われ、来場者から大きな拍手が送られていました。また、各種団体の作品展示や食バザー等も行われ、にぎやかな雰囲気に包まれました。本校からは、児童会による取り組みとして、「あいさつの輪ポスター」を展示しました。児童が描いたポスターには、元気なあいさつで地域に笑顔を広げたいという思いが込められており、多くの方が足を止めてご覧くださいました。地域の皆様とのふれあいを通して、児童たちは人とのつながりの大切さや感謝の気持ちを改めて感じることができました。今後も、学校・家庭・地域が協力しながら、子どもたちの健やかな成長を支えてまいります。

|

|

|

|

エコエイトやつしろ様よりお借りした乗用草刈り機を使って、運動場の外側の草刈り作業を行いました。教頭先生が運転を担当し、広い敷地も短時間で見違えるほどきれいになりました。乗用草刈り機の力強さと効率の良さに、児童や教職員からも驚きの声が上がりました。安全で快適な環境づくりのために、こうした整備は欠かせません。ご協力いただいたエコエイトやつしろ様に、心より感謝申し上げます。これからも、地域と連携しながら、児童が安心して過ごせる学校づくりを進めてまいります。

|

全員集合 |

開会の言葉 |

|

運動会の歌 |

石拾い |

運動会に向けた第1回目の全体練習を行いました。青空の下、全校児童が一堂に会し、入場行進・開会式・閉会式の流れを確認しながら、心をひとつにして取り組みました。入場行進では、胸を張って堂々と歩く姿が印象的で、児童たちのやる気と成長が感じられました。開会式では、代表児童の力強い誓いの言葉が響き渡り、運動会への期待が高まります。閉会式の練習では、最後まで気を抜かず、「みんなで力を合わせて作り上げる運動会」という意識が全体に広がっていました。これから本番に向けて、各学年・各種目の練習が本格化していきます。児童たちが互いに励まし合いながら、協力・挑戦・達成感を味わえる運動会になるよう、学校全体で準備を進めてまいります。

|

茶道クラブ |

華道クラブ |

|

調理クラブ |

将棋クラブ |

本校では、8つのクラブすべてに地域の方を講師としてお招きし、児童とともに活動を行っています。今回、クラブ活動の時間に6年生の卒業アルバム用写真撮影を行い、地域の講師の方々と6年生が一緒に集合写真を撮影しました。この写真は、地域とともに歩んだ学びの記録として、卒業アルバムに収められる予定です。卒業を控えた6年生にとって、地域の方々とのふれあいは、心に残る大切な思い出となりました。ご協力いただいた講師の皆様、温かいご支援をありがとうございました。

|

4年児童1 |

4年児童2 |

|

4年児童3 |

4年児童4 |

運動会に向けて、業間の時間を活用したリレー練習が始まりました。運動場では、各学年の児童が元気いっぱいに走り、バトンの受け渡しや走るフォームを確認しながら、仲間と声をかけ合って練習に励んでいます。リレーは、運動会の中でも特に盛り上がる競技のひとつ。児童たちは「チームのためにがんばりたい」「最後まで全力で走りたい」と、それぞれの目標を胸に、真剣な表情で取り組んでいます。練習を重ねるごとに、バトンパスのタイミングや走るスピードが少しずつ向上し、チームとしての一体感も高まってきました。本番では、練習の成果を発揮し、力強い走りを見せてくれることでしょう。運動会当日、児童たちの全力の走りにぜひご注目ください!

|

1年教室 |

2年教室 |

|

3年教室 |

4年教室 |

運動会に向けて、朝の時間を活用した「赤白応援練習」が始まりました。高学年の応援リーダーたちが中心となり、1~4年生の教室をまわって、応援の動きや声の出し方を教えています。応援リーダーは、下級生にわかりやすく動きを伝えたり、手拍子のタイミングを教えたりと、頼もしい姿を見せてくれています。1~4年生も、リーダーの話をよく聞きながら、笑顔で練習に取り組んでいます。朝の短い時間ではありますが、学年を越えた交流が生まれ、学校全体が一つになって運動会に向かっていることを感じられる、すがすがしいひとときとなっています。本番の応援合戦では、児童たちの心をひとつにした力強い応援が響き渡ることでしょう!

|

愛校作業1 |

愛校作業2 |

|

運動場ビフォー |

運動場アフター |

学校園ビフォー 学校園ビフォー |

学校園アフター 学校園アフター |

10月初旬のさわやかな朝、本校ではPTA主催による「愛校作業」が行われました。保護者の皆様と児童が早朝から参加し、学校の環境美化にご協力いただきました。運動場や学校園では、草刈り機による作業と手作業による草取りが並行して行われ、親子で声をかけ合いながら丁寧に取り組む姿が見られました。作業後には、運動場や学校園がすっきりと整い、学校全体が明るく清々しい雰囲気に包まれました。保護者の皆様の温かいご協力に心より感謝申し上げます。今後も、地域とともにある学校づくりを大切にしながら、児童が安心して過ごせる環境整備に努めてまいります。近隣住民の皆様、早朝より草刈り機の音でご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。

|

通知表の説明を受ける1年1組児童 |

1年1組通知表配付の様子 |

|

2年1組通知表配付の様子 |

通知表を見る2年1組児童 |

|

6年2組通知表配付の様子 |

通知表を見る6年2組児童 |

全学年に通知表を配付いたしました。本校では、評価の二期制を採用しており、今回の通知表は前期(4月~9月)の学習や生活の様子を振り返るものです。特に1年生にとっては、初めての通知表となります。入学から半年間、学校生活に慣れながら、学びに向かう姿勢や友達との関わり方など、日々成長を重ねてきました。通知表には、そうした一人ひとりの努力や伸びが記されています。通知表は、単なる成績の記録ではなく、これまでの歩みを振り返り、これからの成長につなげるための大切な資料です。ぜひご家庭でも、お子様の頑張りを認め、励ましの言葉をかけていただければと思います。そして、今後の目標や課題についても、前向きに話し合う機会としてご活用ください。後期も、児童一人ひとりが自分らしく輝けるよう、教職員一同、丁寧に支援してまいります。

|

特別支援学級の自立活動 |

1年1組算数科 |

|

6年2組理科 |

授業研究会の場面 |

教育の質の向上を目指して「研究授業ウィーク」を実施しました。本年度の校内研修テーマは「生徒指導の4機能を生かした授業づくり」。児童一人ひとりの成長を支える視点を大切にしながら、各学級で特色ある授業が展開されました。

|

|

|

|

10月のさわやかな朝、本校では環境委員会の呼びかけにより、学校園の草取りボランティア活動を行いました。登校後すぐに、希望した児童が学校園に集合。参加者は学校園の雑草を一本一本丁寧に抜きました。児童の中に環境を大切にする気持ちが育まれていることを感じました。環境委員会では、今後も季節に応じた活動を通して、学校を美しく保つ取り組みを続けていきます。児童の主体的な行動が、学校全体にすがすがしい空気を届けてくれました。参加した児童や環境委員会のの皆さん、ありがとうございました。

|

|

歯みがき時の1年教室の様子 歯みがき時の1年教室の様子 |

|

自己紹介時の3年教室の様子 |

給食時の3年教室の様子 |

本校に新しく1年生と3年生の転入生が仲間入りしました。朝の会では、担任の先生から紹介があり、教室には「よろしくね」「一緒に遊ぼう!」といった温かな声が響きました。1年生の教室では、児童たちが手をつないで校内を案内したり、休み時間に一緒に遊んだりする姿が見られました。3年生の教室では、転入生の好きなことを聞いて話題を広げるなど、自然な関わりの中で笑顔が広がっています。学校では、誰もが安心して過ごせる環境づくりを大切にしています。新しい仲間を迎えたことで、児童たちの思いやりや協力する気持ちがさらに育まれています。これからも、みんなで力を合わせて、楽しい学校生活を築いていきましょう。

|

|

|

|

来年度入学予定の年長児を対象に「就学時健康診断」を実施しました。内科・歯科・視力・聴力などの検査を通して、子どもたちの健康状態を確認し、小学校生活への準備を進めています。当日は、保護者向けに「親の学びプログラム」も開催しました。今回のテーマは「自己肯定感を育む関わり方」と「基本的生活習慣の育成」。講師の先生からは、子どもが「自分はできる」「大切にされている」と感じられる声かけや、早寝早起きや朝ごはん等の生活リズムの大切さについて、具体的な事例を交えてお話しいただきました。学校では、保護者とともに子どもたちの健やかな成長を支えるため、今後もこうした学びの機会を大切にしてまいります。生涯学習課のS様、参加してくださった年長児やその保護者の皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

秋の全国交通安全運動に合わせて、校区交通安全協会や老人会等の皆様に児童の登下校時の見守り活動を行っていいただいております。運動期間中は、地域の方々が交差点や通学路に立ち、児童に「おはよう」「気をつけてね」と声をかけながら、安全確認をしてくださっています。安全ベストを身につけたり旗を手にしたりした姿は、児童にとって安心の象徴であり、交通ルールを守る意識を高めるきっかけにもなっています。皆様は、毎朝早くから見守りに立ってくださり、児童との温かな交流も生まれています。「地域の目」があることで、児童は落ち着いて登校でき、保護者の方々からも感謝の声が寄せられています。学校では、朝の会や帰りの会で交通ルールの確認を行い、児童自身が安全に対する意識を高められるよう取り組んでいます。今後も、地域とともに児童の命を守る活動を大切にしてまいります。地域の皆様、いつもありがとうございます。

|

運動会のスローガン発表 |

準備運動の練習 |

|

白団の様子 |

赤団の様子 |

白鳥っ子集会(児童集会)では、運動会のスローガン発表、準備運動の練習、結団式を行いました。代表委員会で話し合い決定した、運動会のスローガンを運営委員会が発表しました。次に、体育委員会から準備運動の説明を行い、みんなで練習をしました。最後に、赤白に分かれて結団式を行い、各団団長から力強いあいさつがありました。どちらの団長も、堂々とした姿で自分の言葉を伝え、会場からは大きな拍手が送られました。児童は早くも団結の気持ちを高めていました。運動会本番に向けて、互いを認め合いながら全力で取り組む姿が今から楽しみです。運動会は、競技だけでなく、仲間との絆や努力の大切さを学ぶ貴重な機会です。児童一人ひとりが主役となり、心に残る運動会になるよう、学校全体で応援していきます。

|

3年児童1 |

3年児童2 |

|

4年児童 |

6年児童 |

各クラスでは、図工の時間に読書感想画を描いています。この日は、3・4・6年の教室で児童がクレパスやスケッチペン等で下絵を描いていました。読書感想画は、読む・考える・描くという三つの力をつなげる活動です。作品完成に向けて、児童たちは物語と向き合いながら、自分の感じたことを形にする喜びを味わっています。

|

|

|

|

八代教育研究会道徳部会の授業研究会を本校の6年2組で行いました。授業では、「自由にふるまうこと」や「周囲の人への配慮」について、児童が自分の経験をもとに考えを深めました。「好きなことをするのが自由」「でも、ルールを守らないと困る人がいる」といった意見が交わされ、自由には責任や節度が伴うことを学びました。授業を通して、児童は「本当の自由とは、周りの人を思いやりながら、自分らしく生きること」だと気づき始めています。6年2組のT先生と児童の皆さん、道徳部会の先生方、ありがとうございました。

|

|

|

|

図書委員会では、児童の読書意欲を高めるためのさまざまな取り組みを行っています。9月は、図書室をもっと身近に感じてもらうために「図書室ビンゴ」を企画しました。ジャンルやテーマに沿った本を読んでマスを埋めていく形式で、児童は楽しみながら多様な本にふれることができます。「あと1冊でビンゴ!」と意欲的に本を探す姿も見られ、図書室がさらに活気づいています。今後多様な活動を通して、児童が「読む楽しさ」「考える面白さ」を実感し、読解力や表現力を育むことにつなげていきます。図書委員会を取組をきっかけにして、学校全体で読書活動を盛り上げていきます。

|

5年国語科の研究授業 |

特別支援学級の自立活動の研究授業 |

|

授業研究会1 |

授業研究会2 |

5年国語科と特別支援学級の自立活動の研究授業を行いました。どちらの学習も単元のゴールが明確で、児童が主体となった授業が展開されていました。また、ICTを効果的に活用した場面があり、児童の学習意欲の高まりを感じました。授業研究会では、2つの研究授業の成果と課題について話し合い、情報を共有しました。今後の実践につながる学びが大きい研修となりました。授業者の先生方と児童の皆さん、ありがとうございました。