学校生活

【全校】令和3年第1回児童総会

今日の児童総会では、各委員会の委員長さんが、今年度の目標と活動内容を発表しました。

【3年生 No.25】梅干し作り体験!

三年生では、毎年梅干し作りを体験しています。

今年度は、津森の女性部の方におこしいただき、教えていただきました。

子どもたちは初めての体験の子も多く、とても楽しかったようでした。

また、干す時や漬け込むときにも教えていただくということで、楽しみにしています!

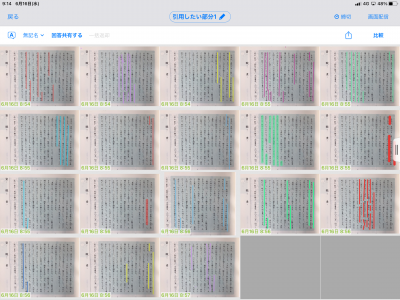

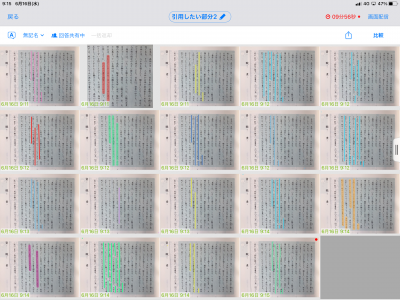

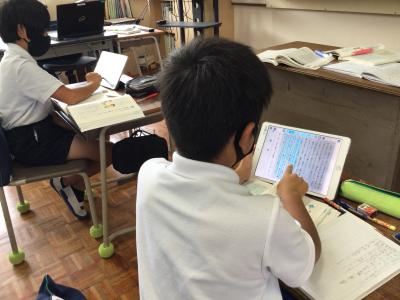

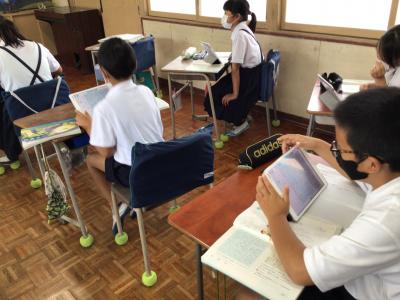

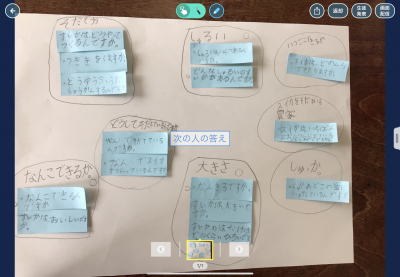

【5年生】国語「目的に応じて引用するとき」

国語では、引用の仕方を学習しました。

ポイントは、

①目的をはっきりさせること

②目的に合った部分を正確に書き写すこと

③出典を記録すること

です。特に②は文章を正しく読み取る必要があります。

目的、資料が同じなのに引用したい部分がばらばらという状態になります。

そこで、もう一度ポイントを確認し、別の問題に取り組みました。

だいぶ揃ってきました。

必要のない接続詞や言葉の意味を説明している部分は省くということに気付きました。

【3年生 No.24】KJ法で質問作り!

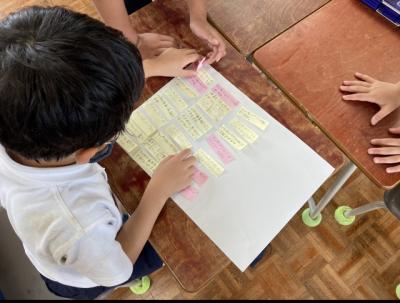

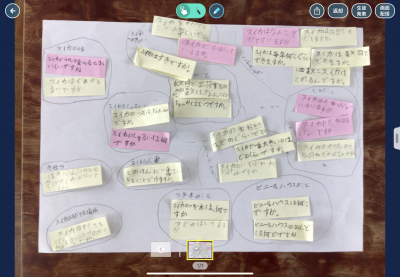

明日のスイカ畑見学にむけて、KJ法を使った質問作りをしました。

最初は、質問の内容や質は考えず、とにかくたくさん書き出します。

班で質問を出し合います。

同じものはふせんを重ねて数を減らしていきます。

似た質問を分類していきます。

段々と自分たちの聞きたい質問が絞られてきます。

最後は、特に聞きたい質問を各班3つに決めました。

子ども達から「話し合い楽しい」という声が聞こえてきました。

楽しみながら、協働的に学習をしました。

【3年生 No.23】手話で朝の歌!

3年生では、朝の歌で大きな声を出す代わりに、手話を使って歌っています!

コロナ禍でも、気持ちよく一日を始めることができています!