MUROblog

きれいなアサガオが咲いています(1年)

きれいなアサガオが咲いています

1年生が5月にアサガオの種をまき、きれいな花を咲かせています。

赤や青のきれいな花が咲いています。毎日、1年生が水やりを頑張ったからでしょうね。

ペットボトルで水やりをしている様子です。

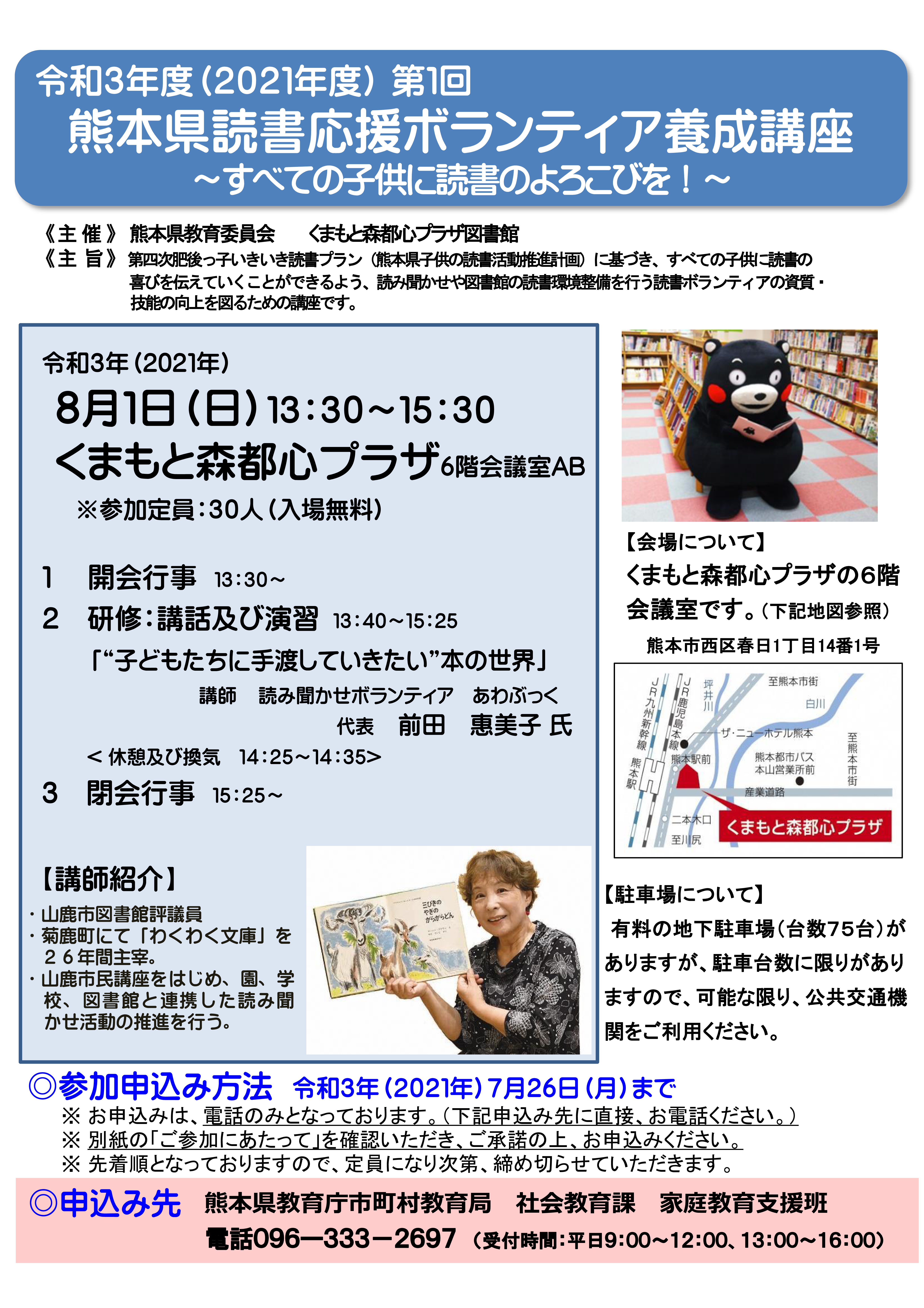

熊本県読書応援ボランティア養成講座のお知らせ

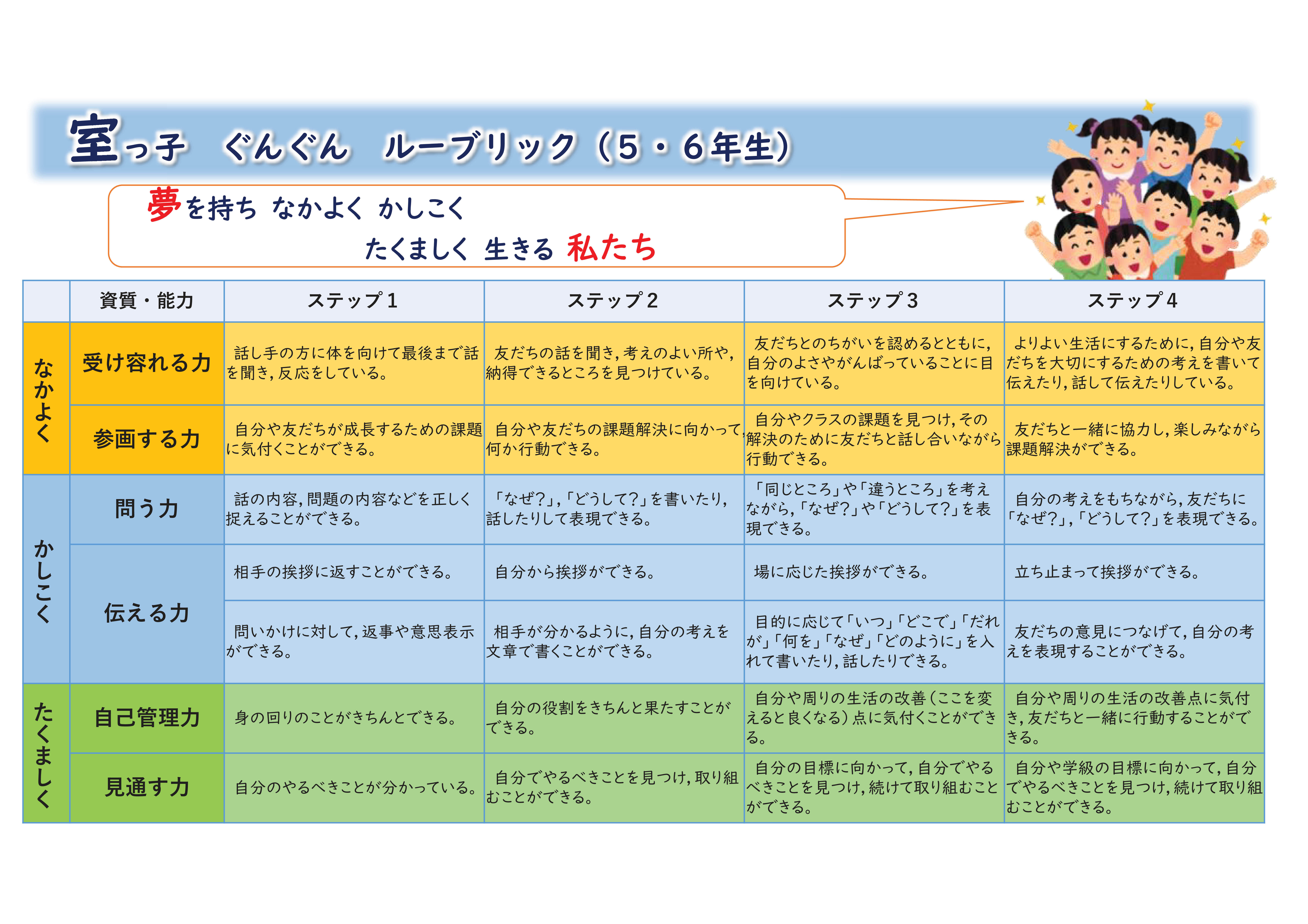

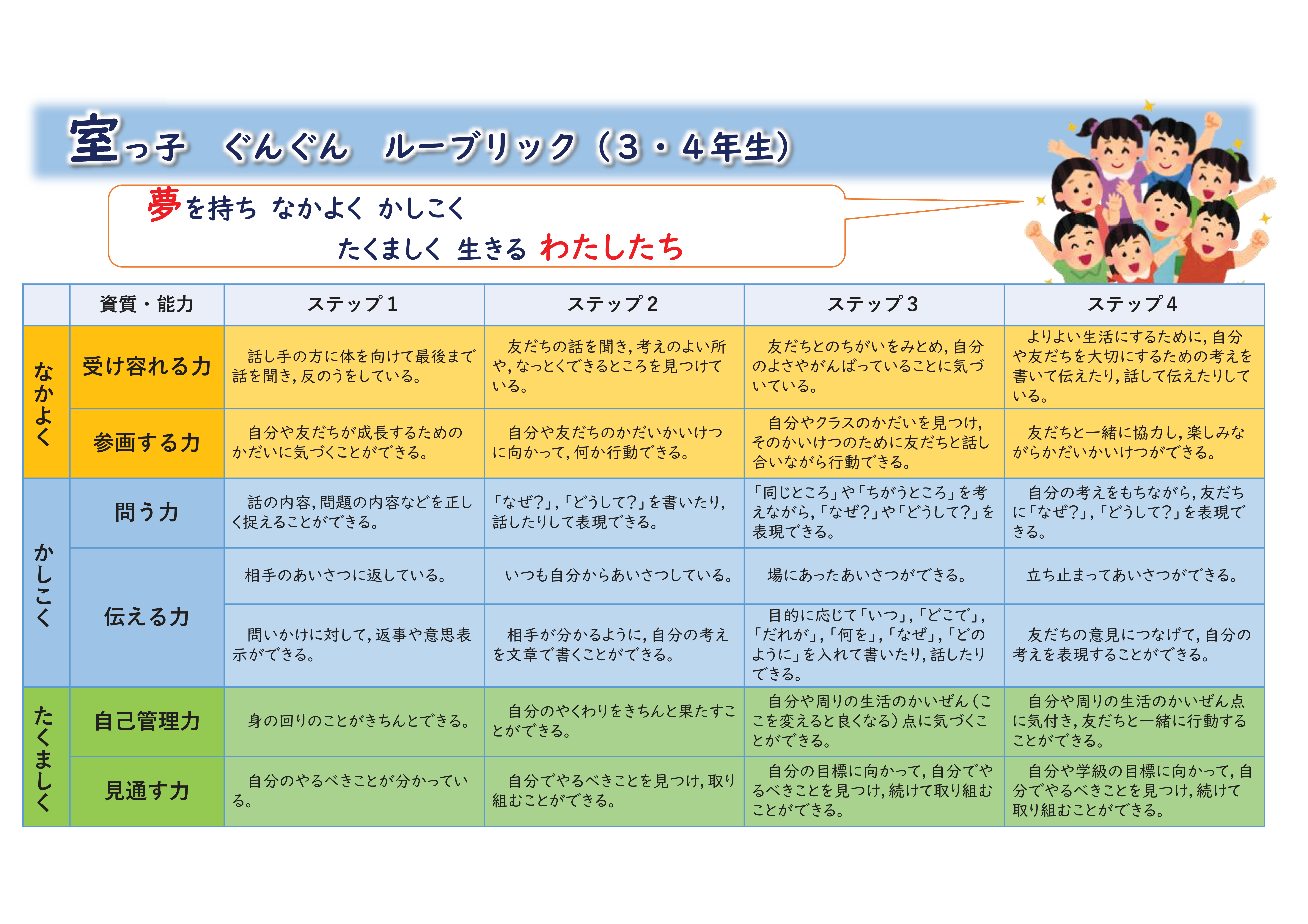

室っ子ぐんぐんルーブリックでさらにハイブリッドな学校へ

室っ子ぐんぐんルーブリックでさらにハイブリッドな学校へ

令和3年6月

持続可能な社会の創り手となるために本校で重点的に育成を目指すために、室小学校では、6つの視点で資質・能力を整理しました。

それらは、以下のとおりです。

高学年用です。

中学年用です。

低学年用です。

これらの視点をもとに、ハイブリッドな活動が展開されています。

それらの活動を、HPなどでお知らせする予定です。

卒業アルバムの準備を・・・・・

卒業アルバムの準備を・・・・・

令和3年7月

真夏の暑い日が続いていますが、後、半年もすると、6年生は卒業式を迎えます。

卒業に向けての卒業アルバムを作成するための写真撮影が随時行われています。

今回は、6年生の水泳の様子を撮影してもらいました。

思い出に残る卒業アルバムができあがることでしょうね。

泳いでいる様子を撮影している様子です。

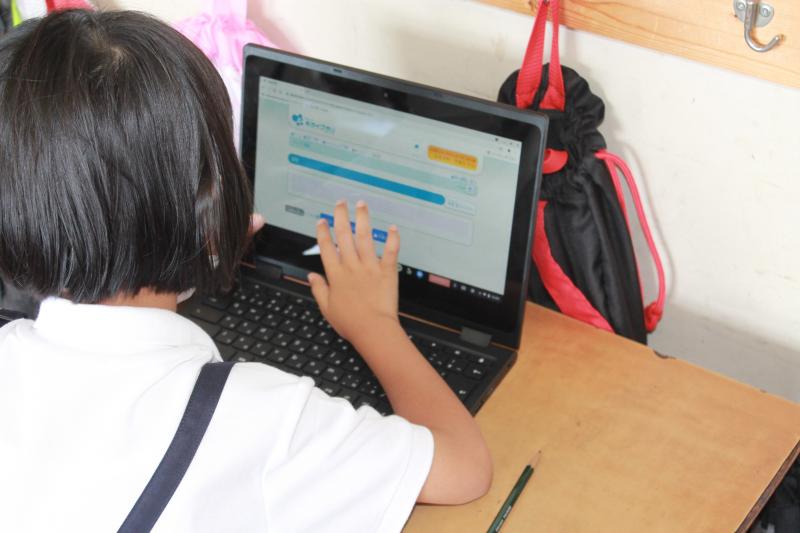

eライブラリの活用

eライブラリの活用

令和3年7月

一人に1台のタブレットが配布されて、2ヶ月ほどが経ちました。

子供たちも、タブレットの使い方に慣れてきたようです。

テストが早く終わったとには、eライブラリを活用して、復習や予習に取り組んでいます。

休日や長期休暇のときに、積極的に活用してほしいと思っています。

eライブラリーで復習をしている場面です。

七夕に願いを込めて

七夕に願いを込めて

令和3年7月7日

7月7日は七夕です。

七夕かざりをされているご家庭もあることだと思います。

本校の低学年では、子供たちが、短冊に願い事を書いて、七夕かざりをつくりました。

子供たちの願いには、「はやく、コロナがなくなってほしい。」という世相を映し出す短冊もありました。

子供たちの願いが叶いますように。

(写真は、1年生と3年生です。)

オースティン先生がやってきた

オースティン先生がやってきた

令和3年7月

7月1日(木)、外国語の授業でALTのオースティン先生が、4年生の外国語の授業に来てくれました。授業の中でオースティン先生が自己紹介をされ、出身がアメリカのカンザス州でヒマワリが有名な州だということ、竜巻が多くオースティン先生が子供の時には15回も見たこと等を話してくれました。

また、日本とアメリカの学校の様子の違いについて、先生の経験を基に話をしてくれました。子供たちは日本との違いに驚いて、「アメリカの学校って夏休みが長くていいなー」「アメリカに住みたいな!」と、つぶやきながら話を聞いていました。

みんなが給食をおいしく食べられるよう頑張る給食委員会

みんなが給食をおいしく食べられるよう頑張る給食委員会

令和3年7月

給食委員会では、みんなが給食をおいしく食べられるよう、継続して活動に取り組んでいます。

給食委員会の活動は次のとおりです。

○食缶・食器・主食・牛乳等の確認

○牛乳パック等のゴミ処理

○飯箱・パン箱の片付け

○配膳室の片付け

飯箱の点検をしている様子です。

牛乳ケースを片付けている様子です。

飯箱を回収するトラックに積み出しやすいように片付けている様子です。

熊本県教育委員会より情報安全・情報モラル啓発資料が届きました

熊本県教育委員会より情報安全・情報モラル啓発資料が届きました。

今回は、インターネットの長時間利用とその対策についてです。

ご一読ください。

何の花でしょう?

何の花でしょう?

令和3年6月

室小学校に咲いている花です。

問題:何のはなでしょうか?次の3つの中からお選びください。

① きゅうり

② へちま

③ ツルレイシ

答えは、1週間後に・・・・。