八代市立八竜小学校ホームページ

学校生活

歯みがき名人へ ブラッシング指導

給食後の「ブラッシング指導」に現在取り組んでいます。

養護教諭西本先生が保健室で少人数に指導です。今日は3年生の前半グループ。3年生の「歯みがき名人」へのお題は「歯の裏側を上手に磨こう」でした。

みんな、歯ブラシの持ち方に気を付け,手鏡を見ながら、歯の裏側をていねいにブラッシングできました。

「歯ブラシチェック」もあわせて行われ、ブラシの毛先が広がりはじめている人は、交換となりました。

心のケアタイム

今朝は、「心のケアタイム」でした。

西本先生から提案されたエクササイズは「なんでもバスケット」でした。「フルーツバスケット」をちょっと工夫し、友達のことをもっと知ったり、自分との共通点を見つけたりできる内容でした。どの学年も盛り上がり楽しい笑い声が響いていました。

1年生は二人ということで、「なんでもバスケット」の代わりに「はい、ポーズ!」を西本先生が用意してくれました。担任宮本先生のポーズをまねして、いろんなポーズに変身を楽しみました。はじめは恥ずかしそうにしていましたが、だんだん慣れてきて表情も豊かになっていました。

Halloween English Week

八竜小恒例の「English Week」。今週「Halloween English Week」として開催中です。

休み時間、スタンプカードを手に、たくさんの子供達が職員室を訪れています。

「Good morning」「How are yuo?」など、簡単なあいさつの後、先生達から色々な質問が出されます。

「What colour do you like?」「What fruit do you like?」など、「私は~」で答える質問が多いですね。

今日は、高学年の来室が多いようです。高学年にもなると朝食を英語で紹介したり、語彙が増えてきますね。

4年生が意欲的に取り組んでいます。みつばさんは早くも1枚目を「complete(コンプリート)完成」させ、オレンジ色の2枚目カードに突入しています。

今週金曜日までの取り組みですが、笑顔・ゼスチャー・うなづき・リアクションなど、楽しく身に付けられるといいと思います。

ハロウィンモード

10月31日の「ハロウィン」。日本でも定着したイベントになりましたね。

八竜小でも給食の先生方が、「ハロウィンモード」の飾り付けていただきました。

子供達も「かわいい!」「作ってみたい!」と大喜びです。

校内が一段と明るく楽しくなっています。

まちの先生 村井ともこ先生の合唱指導最終回

3・4年生のみんなが、村井ともこ先生から合唱指導を受ける「まちの先生派遣事業」。いよいよ今日が最終回でした。

これまで2回の指導で、「歌う姿勢」「おなかからの声の出し方」「高い声の出し方」など、いろいろなことを教えていただき、みんなの歌声も響くようになってきていました。

今日は、1年生宮本先生、2年生東田先生も、村井先生の歌唱指導を学ぼうと授業参観に来ていました。子供達を引きつけ、歌うことに熱中する指導にとても感心していました。

4年生の合唱では、歌詞の中の「っ」(小さいつ)を大切にした歌い方を教えていただきました。「歌詞を大切にして、情景を思い描きながら歌う」ということはこういうことなんだと、私自身感動しました。

3回の歌唱指導でみんな本当に上達しましたし、なにより「歌うこと」が大好きになったようです。4年生ではこれで最後と言うことで、授業の終わりに涙ぐむ児童もいたと田浦先生から聞きました。

村井先生、本当にありがとうございました。

また、村井先生が継続して取り組んでいらっしゃる「街の歌実行委員会」というものがあるそうですが、10月11日に桜十字ホールで行われたチャリティーコンサートの収益金から、八竜小の子供達にということで義援金をいただきました。子供達の音楽活動に大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。

稲刈り体験 日光棚田活性会の皆様と

本日、5・6年生で「稲刈り」を行いました。6月に「田植え」をしてから、水の管理や成長記録を観察し、いよいよ収穫でした。

今日の稲刈りにはスペシャルゲストとして「日光棚田活性会」の皆様に指導していただきました。「日光の棚田」は「日本棚田百選」にも選ばれています。活性会の皆さんはその棚田を守り、昔ながらの米作りを継続されている方々です。本日は野口様、坂口様、山下様に指導していただき、保護者の馬渕お母さんもお手伝いで参加していただきました。

稲刈りはまず、坂口さんから「のこぎり鎌」で稲を刈る手順を教えていただき、今日は五株で一束にしていきました。

刈り取った稲は、稲わらでくびり、「掛け干し」にしました。わらでのくびり方も坂口さんから教えていただき、みんな初めての体験でしたが、なかなか上手にできていました。

「掛け干し」にすると、収穫の実感がさらに高まったようです。

さらに今日は、棚田活性会の皆様から、「日光棚田米」をいただきました。八竜小のみんなに給食で食べて欲しいということでお持ちいただきました。代表して給食委員会の5年いぶきさんがもらい、お礼の言葉を述べました。

活性会の皆様本当にお世話になりました。また棚田米もありがとうございます。八竜小みんなで給食で美味しくいただきます。

4年生 総合的な学習の時間 「復興記録」

4年生総合的な学習の時間では、今年度「復興記録づくり」をテーマの一つに取り組んできています。

4月から、タブレットで「球磨川」や対岸の様子を写真で撮影し、撮り溜めてきました。

今日の授業では、撮り溜めてきた写真から、「復興の様子」を考察し、文章を書き込む学習が行われていました。

写真を比較すると復興の様子がよく分かり、「建物の変化」「球磨川の土砂の変化」などを、それぞれタブレットに入力していました。

写真のレイアウトやこま割などについては、ICT授業サポーターの今田先生が優しくアドバイスしてくださり、みんなの作業がどんどん進んでいました。

作成を

まちの先生 村井ともこ先生の合唱指導2回目

村井ともこ先生の合唱指導の2回目が行われました。

まずは、「歌う姿勢」の復習でしたが、みんなちゃんと覚えていました。つま先立ちでさらに良い姿勢を身に付けました。

前回は「おなかから大きな歌声を出す」ことができましたが、今日はさらに、「高い声」が身に付きました。

「ラリル レロ」「バビブ ベボ」と村井先生の歌声をまねするうちに、みんなだんだん透き通った高い声になっていきます。最後には、「ボーイズソプラノ」も飛び出していました。みんな気持ちよさそうでした。

授業終了後、4年生まなさんが、「先生、村井先生の授業、もう一回あるんですよね?」と尋ねに来ました。

「うん。来週もう一回あるよ。」と答えると、「ヤッター!」とガッツポースをしました。歌が上手になっていることが本当に実感できているんだと思いました。

ベサニー先生から 「ハロウィン&アリゾナコーナー」

新しいALTベサニー先生が、昨日の放課後、児童玄関ホールで何か作業をされていました。

夕方見に行くと、いつのまにか「ハロウィン&アリゾナコーナー」が誕生していました。

ベサニー先生は、アリゾナ州フェニックスの出身ですので、アリゾナの砂漠の写真、砂漠に住む動物・生き物などの写真が紹介されています。「チャクワラ」という生き物を初めて知ることができました。

ハロウィンコーナーには、ハロウィンの日にアメリカでよく食べられる食べ物や、ハロウィンのキャラクターを紹介してもらっています。食べ物は美味しそうな物がズラリです。「食べてみたいデザートコンテスト」まで行われています。

一気に、児童玄関が楽しく賑やかになっています。ベサニー先生ありがとうございます。

ベサニー先生 ようこそ八竜小へ

新しいALTの先生「ベサニー先生」が、今日八竜小にお越しくださいました。

早速、業間の時間に「Welcome Ceremony」が体育館で開かれました。

まずは、ベサニー先生の自己紹介。日本に来るのは三度目であること、一回目は「東京」、二度目は「長崎」、三度目が「八代」であること、日本食が好きで、特に「寿司(すし)」と「お好み焼き」が好きなことなど話していただき、みんな興味津々で注目し、英語でのスピーチでしたが、おおまかな内容もつかんでいて感心しました。一生懸命相手の話を聞こうという姿勢からだと思いました。

その後、学校を代表し、6年生ひいろさんとさくらさんが「歓迎の言葉」を、なんと「オールイングリッシュ」でスピーチしてくれました(もちろん日本語訳も同時に)。練習もしっかりしたんだと感心しました。

また、司会進行の濱しんや先生も、「オールイングリッシュ」での司会進行でした。「超カッコイイ」と子供達からも評判でした。

ベサニー先生を、みんなで歓迎しようというセレモニーになりました。

ベサニー先生、これからも、どうぞよろしくお願いします。

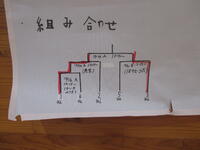

1班優勝 3班の連覇阻止

「縦割り班対抗ドッジボール大会」決勝。1班対3班の熱戦が繰り広げられました。

後半は、6年生の両班キャプテンの禅さんと海輝さんの一騎打ちの投げ合いも見られ、応援の低学年からも思わず拍手や歓声があがっていました。

結果は、これまで縦割り班大会「4連覇」中だった3班を破り、見事1班が優勝でした。応援のみんなも楽しめた昼休みでした。

企画・運営(審判も見事でした。)の体育委員会のみんなと東田先生、ありがとうございました。

「山江村万江小学校の授業」から学ぶ

本日、「山江村小中学校 『教育の情報化』 研究発表会」がオンラインで開催されました。

本校では、全学年が「万江小学校5・6年生算数」の授業を視聴しました。これは、「複式学級の授業スタイル」と「ICT機器の積極的な活用」を先生方だけでなく、子どもたちも実際に目で見て学ぶためです。

まず、「ICT活用」については、これまで10年以上にわたる「山江村教育の情報化」が随所にうかがえました。とても刺激になりました。

また、本校5・6年生の子どもたちは、自分たちの授業の様子と比べて視聴し、「いいとこ探し」を行っていました。「自分の考えを分かりやすく発表すること」「友達の発表に対しみんなが反応すること」など、これからの自分たちの学びに生かせる気付きがたくさんだされていました。とてもいい「学び」になりました。

各学校の授業研究会が「オンライン」で開催されるということは、素晴らしい子どもたちの学びが、他の学校の子どもたちにも共有できる素晴らしさがあると思います。

山江村の山田小、万江小、山江中の先生方、そして山江村教育委員会の皆様本当に素晴らしい授業・実践をありがとうございました。

科学の秋 3年生理科 「太陽の反対側に影がある」

秋というのに真夏のような日差しが照りつける午後5時間目、3年生のみんなが手に何かを持ち、理科専科濱先生とグラウンドに出てきました。

手にしていたのは「遮光板」で、「太陽の動きと地面のようす」の観察でした。まず、正しい遮光板の使い方を確認した後、太陽を観察します。まん丸「緑色の太陽」がくっきり見えます。

「自分のかげはどっちにできている?」と濱先生が質問すると、みんな「こっち。」と指さします。「こっちの他には?」と再び尋ねると「太陽の反対側!」という素晴らしい答えが返ってきました。「本当に影は太陽の反対側にできるのか調べてみよう。」ということで、みんないろんなものの影で確認します。

「サッカーゴールの影も太陽の反対側だ。」、「木の影も反対側だ。」、「校長先生の影も反対側だ。」いろんなもので確認できました。すると「学校の影も反対側かな?」という疑問が生まれ、みんな校舎の影を探しに捜索に出発でした。

そのとき、誰かがぼそっとつぶやきました「地球の影も太陽の反対側かな?」。「地球の影」を考えたことはなかったですね。太陽が当たらないときは「夜」という考えはありますが、「地球の影」を気にしたことはなかったですね。さすが子供達の発想です。

どなたか、宇宙滞在の経験のある方で、「地球の影」を見たことある方いらっしゃいましたら、教えてください。

スポーツの秋 「縦割り班対抗ドッジボール大会」

スポーツの秋のイベント 体育委員会主催の「縦割り班対抗ドッジボール大会」が、今日明日の二日間、体育館で開幕しました。

今日は、「1班対4班」の結果1班が勝ち上がり、準決勝が「1班対2班」と「3班対5班」となりました。

1学期の大会と比べてみると、低学年特に3年生の「投力の向上」を感じました。4年生以上は「左手投げ」というルールですので、ポイントゲッターは3年生になっているようでした。みんな真剣ながらも時には笑いありの楽しいドッジボール大会になっていました。

準決勝の結果、明日の決勝戦は・・・

「1班対3班」のカードとなりました。熱戦が期待されます(明日は、出張で観戦できないのが残念です。)。

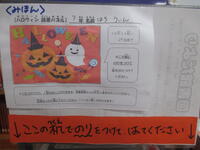

読書の秋 「ハロウィン読書パズル」

10月31日の「ハロウィン」を前に、図書館教育支援員の早木先生が、「ハロウィン読書パズル」に取り組んでいただいています。

本を一冊借りるとパズルの絵を一枚もらえます。全部で「8枚」ためると、「かわいいハロウィンのパズル」の完成です。図書委員会が用紙を配り12日(火)からのスタートでしたが、昨日にはもう完成した人も現れ、図書室に飾り付けてありました。

完成すると、またまた「もう一冊券」がもらえるのが、みんな楽しみなようです。

読書の秋に、みんな意欲的に取り組めています。

ようこそ 「まちの先生」 村井先生

今日、八代市文化振興課の「まちの先生派遣事業」により、3・4年生の合唱指導に、村井ともこ先生にお越しいただきました。

まずは、3年生音楽の授業で指導していただきました。「合唱はスポーツと同じで、フォーム・姿勢が大切なんですよ。」と、子供達とよりよい姿勢に導いていただきました。この流れはまさに「合唱のウォーミングアップ」という感じでした。子供達は自然に良い・大きい声が出るようになっていました。まさにプロの技です。

4年生のみんなもとても楽しい合唱の授業だったようです。普段よりも高い音域まで歌えるようになったようで、満足した表情でした。

村井先生、本当にありがとうざいました。次週もよろしくお願いします。

就学時健康診断

本日の午後、「就学時健康診断」が行われました。

次年度新1年生として、真愛保育園からにいなさん、わかあゆ保育園からえまさん、なつきさん、ひさきさんが入学予定です。

みんな先生方のお話をしっかり聞くことができ、スムーズに健診が進みました。お名前を呼ばれたときの返事などがしっかりできていました。両保育園の日頃のご指導を感じました。

四人で仲良く遊ぶこともできてよかったです。保護者の皆様も情報交換ができていたようで何よりでした。

次は、来年の「体験入学」です。今日は、「給食室の窓」がとても珍しいようで、みんなで中をのぞいて、「なべが大きい。」「だれかが何か洗っている。」など興味津々のようでした。

体験入学では、もっと「八竜小の秘密」を紹介したいと思います。

あきで つくって あきで あそぼう

1・2年生活科「あきを さがそう」の続きは、「あきで つくろう あきで あそぼう」でした。

ドングリに穴を開け、「ドングリゴマ」や「ドングリやじろべえ」を作って遊びました。

「きり」の使い方や、安全についての約束事をみんなで確認した後、みんな夢中になって作っていました。

最初はおそるおそる穴を開けていましたが、慣れてくると手つきもあざやかでした。

やじろべえのバランスを取ったり、難しいことにも工夫しながらチャレンジしていました。

コマ合戦をしたり、みんなで楽しく遊ぶことができました。

自然大好きっ子

残暑が残る秋晴れの下、業間の時間に真っ先にグラウンドに飛び出してきたのは3年生のさえとさん・らいおさん・垣田先生の三人。手にはみんな「虫取り網」を持っています。

業間の間、ひたすら「トンボ」「バッタ」「カマキリ」「チョウチョ」など、昆虫採集に全力でした。

業間が終わり、3時間目は1・2年生が外に出てきました。目的は生活科の「あきを さがそう」です。

早速、「ドングリ」探しに夢中です。

校舎東側には大きなクヌギの木もあり、大きなドングリがたくさんとれました。「ぼうしも大きい!」とみんな大喜びでした。

しかし、これには裏話もあるのです。「ドングリ」がほしいのは子供達だけではないのです。そうあの「鹿」もドングリを狙っているのです。ドングリが落ちた夜には、このように食べ散らかされているのです。「花の苗」に続き、またしてもやられてしまいました。

実は、今日のために、宮本先生が少しずつ取り溜めておいたものや、よその公園から拾ってきていただいたドングリが朝からまかれて混じっていたのです。子供達のために頭が下がる思いです。

子供達は大満足のドングリ拾い。さて、このドングリは次どうなるでしょうか。お楽しみに!

科学のひらめき アイデア

八代市の科学展に、5年鶴山こうせいさんが出品します。研究題は「10円玉をひからせるには」です。研究の目的に、「自分の財布の中に、光っている10円玉と光っていない10円玉がある。けずらずにもとのように光らせることできないかなと思った。」とありました。

科学の目、科学のひらめきというのは、そんな日常から生まれる、育てるということを改めて実感しました。

しょう油・酢・マヨネーズ・ソースなど身近な素材の液体で、7種類の実験が行われていました。そこもまた発想がいいなと思いました。

折りしも、今年の「ノーベル物理学賞」に真鍋淑郎さんが選ばれています。口癖は「アイデアが大事」だそうです。こうせいさんの自由研究には、その「アイデア」が感じられました。

くじらぐも

1年生国語の物語教材「くじらぐも」。情景を想像しながら文章を読み進めていく教材です。教材の挿絵には「くじらぐも」にクラスのみんなが大勢乗り込んでいる絵が使われています。

1年担任宮本先生は、1年生二人と一緒に「八竜くじらぐも」を作っています。1年生だけでなくいろんな人がくじらぐもに乗ってくれています。2年生や妹、先生が乗ってくれています。

今日は、熊本学園大学学習支援ボランティアの理緒先生、亜実先生、龍太郎先生、京悟先生も絵を描いてくじらぐもに乗ってくださいました。

画用紙に似顔絵を描き、色エンピツで色を塗り、はさみで切って、のりで貼り付ける作業を、今日は1年生二人が「先生役」でお姉ちゃんお兄ちゃん達に教えていました。とても嬉しそうでした。

これで、「八竜くじらぐも」16人が乗船しました。さて、何人まで増えるでしょうか。

道徳授業レポート➃ カリキュラム・マネジメント

3年生飯田先生の道徳授業を参観しました。主題「規則の尊重(きそくをまもるよさ)」の「みんなでつくろう 学級ルールブック!」の内容でした。

自分達で「マイ学級ルール」を考える場面で、飯田先生は「今、国語の勉強でやっている『はんで意見をまとめよう』を使っていこうね。」と投げかけていました。

司会進行役を決めて、自分達でルールづくりを進めていきます。

子供達の発表で一番聞かれた言葉は「なぜかというと」でした。自分が考えたルールに必ず理由付けを加えていました。国語の話し合いの成果だと感じました。

道徳の授業に限らず、他の教科との関連付け、結び付けは本当に大切です。まさに具体的実践の「カリキュラム・マネジメント」でした。

贈り物

昨日、県花き協会の皆様、フローリスト・つつみご夫妻のご指導で体験できた「フラワーアレンジメント教室」。一人二個作ったのですが、それには続きがありました。

一個は、昨年7月豪雨災害で被災され、仮設住宅やみなし仮設でお暮らしの坂本の方々へプレゼントしようというものでした。

昨年の豪雨災害後は、本校の子供達もたくさんの方々からの支援・援助をいただきました。これからは少しずつでも「される人からする人へ」取り組んでいくことが、子供達の成長にもつながり、支援・援助への恩返しになると考えます。

アレンジメントとともに、一人一人の直筆の「手紙」も贈りました。

古閑中町仮設住宅では、2年なのさん、市民球場住宅では、1年にいなさん、3年ひなさん、6年ひろひとさんが、学校を代表して贈呈式に参加してくれました。

皆さん本当に嬉しそうにもらっていただけました。中には涙を浮かべる方もおられ、子供達にとっても貴重な経験になりました。

アレンジメント贈呈にご尽力いただきました、八代市健康福祉政策課宮本様、八代市社会福祉協議会の皆様にお礼申し上げます。

フラワーアレンジメント教室

今日の5時間目は、全学年が「フラワーアレンジメント教室」を体験しました。

県花き協会の出張事業として、県花き協会の皆様、そして八代市麦島の「フローリスト・つつみ」のご夫妻に教えていただきました。

トルコギキョウ、スプレーバラ、クジャクソウ、カーネーション、ガーベラ、リンドウ、カスミソウなど、色とりどりのたくさんの花が準備され、なんと一人二つのアレンジメントづくりでした。一個目より二個目の方が、みんな工夫をして仕上がりもよかったように思います。

みんな集中して作り、一人二個完成させることができました。指導していただいた皆様から「八竜小の子供達は個性がありますね。自分らしさをどんどん表現していましたよ。」とお褒めの言葉もいただきました。

県花き協会の皆様、つつみご夫妻本当にありがとうございました。

早木先生の読み聞かせ

今日の昼休み、早木先生の「読み聞かせ」が行われました。

まず、「うえからみたり よこからみたり」という本を読んでいただき、上から見た絵からそれがなんなのかをみんな考えながら聞いていました。

二冊目は、「パンのかけらと ちいさなあくま」というお話でした。「リトアニアの民話」だそうで、外国の民話・童話によくある、「人間の生き方」「人としての価値」を考えさせる内容でした。大人の私も考えさせられる内容でした。

最後のパネルシアターは「おかしのすきな まほう使い」でした。早木先生の歌にあわせてみんなが一緒に歌うので、「どうして知っているのかな?」と不思議だったのですが、後から早木先生に聞いて納得しました。実は、このパネルシアターは、早木先生の娘さんが小学校3年生の頃、音楽で習っている歌「おかしのすきな 魔法使い」から作られたパネルシアターだそうです。今も3年生の教科書にしっかりのっていました。

「1・2・3 ワン・ツー・スリー」まほう使いの呪文をみんなで歌い、楽しいひとときでした。

今日の読み聞かせは動画でも見ることができます。「学校からのお知らせ」⇒「家庭学習コーナー」⇒「動画」にアップしていますので、どうぞご覧ください。

5、6年集団宿泊教室

爽やかな秋晴れの空のもと、集団宿泊教室2日目は、マリン活動を行いました。

ライフジャケットを着て、櫂を片手にいざ海へ。

このペーロン船の活動は、乗員全員が力をそろえ(協力)、動きを合わせる(協調)ことの大切さを体感するということをねらいとして行いました。

日頃から、友達思いの18名の子供達は、滑り出しから絶好調!

ぐんぐん進んでいきました。

あっという間に遠くまで

お天気にも恵まれて、本当に充実した芦北での2日間でした。

今後の学校生活の中でも、2日間の芦北でのすばらしい学びをいかしながら、八竜小学校を益々しっかりと引っ張ってくれることでしょう。

5,6年集団宿泊教室

集団宿泊教室1日目、入所式後、班ごとに所内ウオークラリーに出かけました。

シートに書かれた質問の答えを探しながら歩き回る子どもたち。

どのチームも全問正解とまではいきませんでしたが、協力しながら活動してくれました。

おいしいお弁当を食べた後は、いそ観察

芦北の海を楽しみました。

夕日を眺めながらの夕食は、また格別でした。

これから、ナイトゲーム

楽しい時間はまだまだ続きます。

みんなしっかり約束を守って、協力しながら元気に過ごしています。

いいこと探し

今日の朝自習、1~4年生は「心のケアタイム」を行いました。

保健室西本先生から「いいこと探し」の資料が配布され、各クラスで友達といいこと探しの交流が行われていました。

3年生教室では、友達からの「今週、なにかいいことありましたか?」の問いかけに、「跳び箱で6段が跳べてうれしかったです。」「跳び箱の台上前転ができるようになりました。」など、今、一生懸命頑張っている体育跳び箱の「いいこと」がたくさん出されていました。

友達の「いいこと」に共感し、お返しに感想を伝える温かい時間になっていました。

出発! 集団宿泊教室

今日から1泊2日、県立あしきた青少年の家での集団宿泊教室に、5・6年生が出発しました。

まず、5年かれんさんの司会で出発式が行われました。6年禅さんが「自分で考えて行動しよう。」と今回のテーマを伝えていました。早速自分達で考えた行動も見られ、担任田口先生もこの二日間に大きな期待をしています。5年いぶきさんが出発式を締めてくれていよいよ出発です。

コロナ対策に十分注意を払いながら、楽しくそして成長できる二日間にして欲しいと思います。

なお、現地での活動の様子は、今後、教頭先生が芦北からホームページ「学校生活」にアップしていただきますので、どうぞお楽しみに!

なりきり忍者

昨日の引き続き、1・2年生の跳び箱遊び。いつもの「基礎感覚づくり」の後、今日は新しい「お題」が出されました。それは、「忍者に変身」です。

胸の前で手を組み合わせ、右回りでジャンプ一回転、忍者に変身です。

「忍者は、すばやく動く」「忍者は、けがをしない」「忍者は、勇気がある」などイメージを膨らませます。

「肋木の壁越え」では、マットへの飛び降りが上手になりました。着地の後崩れていては敵にやられてしまいますので、素早くマットからもおります。また、忍者になりきった1年みゆさんは、肋木頂上のまたぎ越しに初めて成功。「怖さ」を克服し一人でできる姿に担任宮本先生も大喜びでした。

跳び箱とびこし(開脚跳び)では、着地がピタッと止まるようになりました。2年生のあさん忍者の、「膝を曲げて両足そろえてピタッと止まる術」を参考に、みんなチャレンジを続けます。

また、跳び箱ころがり(台上前転)でも身軽になったような気がしました。踏切が強くなり腰がよく上がっていました。

最後に新しい術「横跳びの術」を修行(練習)しました。

5段の跳び箱を跳び越え、敵のお城に侵入できる忍者も現れました。次回は6段お城にも侵入できるか楽しみです。

水俣に学ぶ肥後っ子教室(オンライン)

明日からの集団宿泊教室を前に、本日「水俣に学ぶ肥後っ子教室」がオンラインで行われました。

八竜小の他にも、八代市立植柳小学校、人吉市立中原小学校、荒尾市立平井小学校など7校が合同で行われました。

まず、県環境センター平尾先生から、環境教育のお話がありました。スライドを使いときどきクイズもあり、みんな集中して話を聞いていました。

子供達が特に印象に残っていたのが、「『水の惑星 地球』と言われているが、地球上の水で人間が使えるのは、全体の0.07%しかない。」というお話だったようです。改めて水の大切さを実感したようです。

また、八竜小は平尾先生への質問の機会も与えられ、6年生禅さんから、「どうすれば気球温暖化はふせげるんですか?」という質問が出されました。平尾先生の「化石燃料の使用を減らすこと、そのためには省エネを考えた行動をすること。」という答えをもらい、自分達の生活に結び付けて考えていました。

後半は、水俣市立水俣病資料館の語り部さんのお話を聞きました。これまで水俣病について調べたり学習してきたことについて、直接話を聞くことができ、みんな真剣な表情で画面を見ていました。

今日学んだ、「環境を守るためにどんな行動ができるか考えること」「二度と水俣病をくり返してはいけないこと」を忘れずにいきたいと思います。

3つの感覚 7つの動き

「3つの感覚 7つの動き」とは、小学校体育の器械運動系を指導する上で、重要なキーワードですが、今の若い先生方はご存じでしょうか。

兵庫教育大学の名誉教授後藤幸弘先生らが、20年以上前に系統化された器械運動系の指導方法です。

器械運動につながる感覚「回転感覚・逆さ感覚・腕支持感覚」を身に付けさせるために、「ゆりかご・高ばい・うさぎとび・カエルの足たたき・ブリッジ・腕立て川跳び・横転がり」の7つの動きを楽しみながら経験させることが大切です。

今日の1・2年生の体育では、東田先生が最初の補助運動で、取り入れていました。

「高ばい」は「ロボット」と名前を変えて、他にも「ヘビ」や「犬」など、動物模倣遊びで楽しさを味あわせながらも、「うさぎとびは、足は手よりも前に出そう!」など、動きのポイントを押さえられていました。さすがです。

3つの感覚7つの動きをしっかり身に付けた1・2年生が、どんな跳び箱遊びにチャレンジするか、今後もご期待ください。

ともだち100人プロジェクト 52/100人目

1年生の「ともだち100人プロジェクト」。ついに50人を突破しました。

本日、日奈久小学校の1年生10人のみんなと、国語「うみの かくれんぼ」のまとめの学習を交流しました。

まずは、日奈久小から9問(一人お休みでしたので9人の発表)のクイズの後、八竜小からクイズを出しました。

日奈久小のみんながたくさん手を挙げてくれるので、二人も嬉しそうでした。どちらの学校も写真を上手に使ったり、日奈久小のみんなはまずヒントの文章を読むなど、工夫がたくさんみられました。どちらの学校も「他者意識」をしっかり持った思考・判断・表現ができていたと思います。

八竜小の二人が笑顔で喜んだのは、最後のお別れの時でした。日奈久小のみんなが「と・も・だ・ち・に・な・ろ・う・ね・!」の一人一文字のプラカードをかかげてくれました。ニッコリほほえむ二人でした。

日奈久小の1年生の皆さん・三川先生、本当にありがとうございました。

ともだち100人プロジェクト 42/100人目

今日、1年生が国語「うみの かくれんぼ」のまとめの学習を東陽小学校1年生のみんなと行いました。

八竜小の二人は、「かくれんぼクイズ」をつくり、みゆさんは「雪の上にかくれる 雷鳥(らいちょう)」、にいなさんは「氷の上にかくれる ゴマアザラシの赤ちゃん」を写真付きのスライドで問題を出しました。東陽小のみんなが一生懸命考えて答えを発表してくれて、本当に嬉しそうでした。

東陽小のみんなは、一人一人「かくれんぼ図鑑」を作って紹介してくれました。「かみそりうお」や「ドワーフシーホース」など、知らない生き物が登場し、八竜小の二人はびっくりしていました。

最後に感想を伝え合い、リモート交流学習が終了しました。

東陽小前畑先生と1年生11人のみなさん、本当にありがとうございました。

八竜小ともだち100人プロジェクト、これで42人となりました。

町体験 発表会

1・2年生生活科で、「町探検 発表会」が行われました。

「けいさつたい」と「スケルトン」の2班に分かれての発表でした。

まずは、2班別々に「リハーサル・練習」です。なぜ別々かというと、どちらも「クイズ」が出るからです。

練習の後は、いよいよ本番。

スケルトン班は「舟津商店」「大和タクシー」「球磨川」「グリーンパーク」の発表、けいさつたい班は、「坂本駐在所」「坂本駅」「八代市役所坂本支所」「グリーンパーク」について発見したこと、気づいたことを発表しました。

これまでの、探検とあわせて、今後は一人一人が「探検カード」をつくり、みんなで「探検マップ」を仕上げるそうです。完成が楽しみですね。

「月」特集

今週21日(火)の「中秋の名月」「十五夜」にあわせて、図書館教育支援員の早木先生が「月に関する本コーナー」を図書室に設けてくださっています。

科学的な本から絵本、物語、小説と、月に関する本がたくさん並んでいます。

子供達も、季節に応じた新コーナーに興味があるようです。

ルーティーン

1年生二人の「朝のルーティーン」にタブレットのメッセージ確認があります。

自分でタブレットを起動し、「eライブラリ」にログイン。ログインIDやパスワードはもう暗記しているようです。

今朝は、担任宮本先生が不在でしたが、先生からのメッセージを読んで、返事を入力・送信していました。

「みやもとせんせいがいないけどおべんきょうがんばります。」

宮本先生が読んだら、きっと喜ぶことでしょう。

5・6年 国語科 研究授業

5・6年生国語科の研究授業が3時間目に行われました。

授業のポイントは複式指導における「授業デザイン」と「ガイド学習」です。

授業デザインは、学習過程に「ズレ」をつくり、担任の「ワタリ」を生み出しています。

ガイド学習とは、「ガイド役の児童」が担任とともに授業を進行させていく学習です。

今日の授業では、5年生がななみさん、6年生がひいろさんがガイドでした。

5年生が「たずねびと」、6年生が「やまなし」の物語教材を読み取り、自分が考えたことを伝え合う「対話」の部分が本時の「山場」でした。両学年の児童とも根拠をもとに自分の考えを伝えることに取り組みました。

午後の授業研では、本校校内研テーマ「自ら学び 伝え合う 八竜っ子の育成」に向けて、先生方の「主体的・対話的で深い学び」が行われました。今後は、「対話の場面を確保する学習過程の工夫」「ガイド学習が充実するための場の設定・時間の設定・人の設定」「伝え合いの基盤となる表現力の育成」などの課題解決に取り組みます。授業者田口先生、研究主任濵先生、お疲れ様でした。

さて、このホームページをご覧いただいている教育関係者の皆さん、「複式指導」での「主体的・対話的深い学び」に向けて、情報交換・実践共有ができればと思います。ご興味ある方は、es-hachiryu-p@yatsushiro.jp のアドレスまでご連絡いただけると幸いです。

GO TO SMILE 2

9月7日(木)の発表集会で運営委員会から提案のあった「GO TO SMILE 2」キャンペーン。続々メッセージカードが集まっています。その集まったカードの中から、給食の放送で運営委員さんが紹介してくれます。いいメッセージがたくさんあるので、選ぶ運営委員さんもたいへんのようです。読まれた人は恥ずかしがりながらもとっても嬉しそうです。

いくつかメッセージを紹介します。

3年らいおさん「◯◯◯くんのいいところは、はま先生よりもたくさんたべていたので、すごいなと思いました。ぼくもひっしにたべました。」さて、◯◯◯くんとは?「さえとくん」でした。

4年まなさん「△△△さんは、やさしくて、だれでもなかよくなれる人ですね。なやみ事を話すと、「大じょうぶだよ。」とか言ってくれたのではげみになりました。これからもいっしょにがんばろうね。」△△△さんとは?

「まなみさん」でした。

5年ななみさん「やさしいところや声が大きいところ、あと、せっきょくてきに発表する所ががいい所だと思います。」この人は誰だと思いますか? 5年生の「じゅんさん」でした。

友達から温かいメッセージをもらうと、本当に嬉しいですよね。ボードの前が「スマイル」であふれています。

3・4年生体育「八スタ(八竜スタジアム)CUP」

3・4年生体育のベースボール型ゲーム「キックベースボール」の最後のゲームが今日行われました。

3チームに別れ、1チームが攻撃チーム、残り2チームが守備チームのゲーム方式です。

ゲーム前の作戦タイム、「攻撃の工夫と守備の工夫」について考えました。1点でも多く取るためには「守備が少ない場所に蹴る」「遠くに飛ばす人のときには後ろに下がって守る」など、これまでの学習の経験を活かした意見が出されていました。

最後のゲームということで、守備の上達を感じた内容でした。「フライキャッチ」「ライナーキャッチ」が連発でした。ホームランも3本以上飛び出していました。

最後のゲームみんなも大満足だったようです。

1・2年生町探検「くらしと安全を守る」

なんとか、雨も持ちこたえてくれて、今日の午前中、1・2年生が生活科「町探検」に出かけてきました。

今日のテーマは「町の人々のくらしと安全を守る」ということで、「舟津商店」と「坂本駐在所」におじゃましました。

舟津商店では、「何がたくさん売れますか?」「一日何人くらいお客さんが来ますか?」などの質問に、とても丁寧に答えてくださいました。その後は、店内のたくさんの商品を興味深そうに見て回りました。坂本の人々のくらしになくてはならないお店であることを知りました。

「坂本駐在所」では、坂本の安全を守るために、日頃どんなことをしているのかお話を聞きました。みんなの質問にとてもやさしく答えていただきました。駐在所前で記念写真を撮っていると、そこへ八代本署から「パトカー」が到着しました。みんなに見せてあげようと、わざわざよんでくださっていました。サイレンを鳴らしてもらったり、運転席に座らせてもらったり、みんな大興奮でした。

1・2年生のみんなは、舟津商店でのミッション「おつかい」もしっかり果たしてきてくれました。ビニールテープとセロハンテープしっかり買ってきてくれました。

舟津商店様、坂本駐在所おまわりさん、お忙しい中本当にありがとうございました。

みんな頑張った「草もつもれば山となる作戦」

先週から、朝の縦割り班活動で取り組んでいた「草もつもれば山となる作戦」。本日が最終日となりました。

みんなの頑張りのおかげでグラウンドがきれいになりました

体育委員会の審査の結果、3班の山が一番高いと言うことで表彰が行われました。

みんな本当に頑張りました。朝だけでなく、昼休みや下校バスを待つ間に、草取りをしてくれる子供達もたくさんいて、八竜小をきれいにしようという気持ちが伝わってきました。

芸術の秋「みどりのびじゅつかん&水のアート」

今日の午後、3年生と5年生は図画工作の授業が行われていました。

3年生の「みどりのびじゅつかん」は、思い思いに葉っぱや小石、枝などを画用紙にちりばめ、作品を仕上げていました。5年生の「水のアート」は、ビニールのキャンバスに、スポイトで水滴をたらし、作品を仕上げるものです。

どちらの学年も、個性豊かな作品ができあがっていました。

3年生も5年生も、とても集中して製作活動に取り組んでいました。共通していえるのは「自分のストーリー」を表現しているという点です。表したいことをまずイメージさせることが大切ですね。

I am sad.

今週火曜日、ALTのアマンダ先生とのお別れの日。3年生との最後の外国語活動の時間のことです。

いつもの通りの授業の始まり、「How are yuo?」のアマンダ先生の問いかけに、「I am sad.」と答えた児童が数人いたそうです。とっても素晴らしい子供達だと思いましたし、外国語活動の成果が十分表れていると感じました。シュチエーションに応じて、自分の気持ちを外国語で表現しながら、他者とのコミュニケーションがしっかりとれている姿だと感じます。

八竜小のみんなとのお別れがとっても寂しいアマンダ先生から、昨日手紙が届きました。

ていねいな日本語で、漢字もしっかり書かれている手紙です。この5年間で日本語の習得を頑張ったアマンダ先生の成果はすごいと思いました。

今日の給食の時間、6年生禅さんと5年生航生さんが、気持ちをしっかり込めて読んでくれました。読み終わった後、各教室から拍手が聞こえてきたことに嬉しくなりました。

「くしゃくしゃぎゅっ」で生まれるのは

2年生東田先生の図工の授業「くしゃくしゃぎゅっ」で素晴らしい作品が生まれていました。

「くしゃくしゃ」に丸めた新聞紙を、色画用紙で作った袋に入れて「ぎゅっ」としぼると、なんと「生き物」に生まれ変わっています。

カメやペンギンなど、可愛い生き物が上手にできあがっていました。

まるで、お友達かペットができた気分の子供達、「早く家に持って帰って、みんなに見せたい。」と、連れて帰っていました。

子供達が自分の作品を、早く家の人に見せたいなんて、図工の授業としてパーフェクトだと思います。

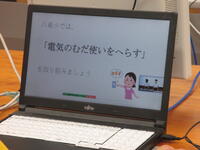

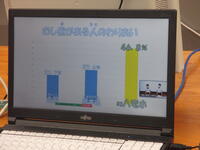

発表集会「保健・環境委員会&運営委員会」

業間にzoomを使って「発表集会」が行われました。

まず、「保健・環境委員会」からの発表は二つでした。一つは「八竜小環境ISO」の取組についてです。「 SDGs(持続可能な開発目標)」な社会に向けて、八竜小では「電気のむだ使いをへらす」ことにチャレンジです。各クラスで意識する場所を決めての取組が始まります。二つ目は「むし歯のちりょうをがんばろう」でした。本校は全国や県と比べてむし歯のある人が多いことをグラフで示し、治療の大切さを発表しました。現在10人の人が治療完了です。この数を増やしていきましょう。

「運営委員会」からは、さらにみんなが仲良くなる取組として「GO TO SMILE キャンペーンⅡ」の提案でした。昨年度、日奈久小でも行った取組を今年度も引き続き取り組むそうです。友達のいいところ、よさをたくさん見つけて教えてほしいと思います。

「保健・環境委員会」と「運営委員会」からの取組を今後も取材していきますので、お楽しみに!

どのクラスも教室で、zoomの発表をしっかり聞いていました。1年生は特別に職員室モニターで見ました!

おもしろかった「プログラミング教室」

今日の午後、熊本高等専門学校八代キャンパスから、情報セキュリティセンター長藤本洋一様、地域協働プロジェクト副センター長田中裕一様にお越しいただき、4~6年生を対象に「プログラミング教室」を行っていただきました。

まずは、「プログラミングとは」という理論を小学生にも分かるように話していただきました。その後「SCRATCH」

を使って実際にプログラミングを作成しました。

はじめてプログラミングを行う人がほとんどだったのですが、藤本先生の基本的操作の説明を受けると、キャラクターやスプライト、背景など、自分でいろいろ工夫していました。2時間があっという間に過ぎ、最後は「追跡ゲームカード」の作成にチャレンジしました。

最後の感想発表では、5年生わかなさんと6年生禅さんが発表してくれました。二人とも、「自分で考えることが楽しくて、家でもやってみたいと思いました。」と感想を伝えていました。また、4年生まなさんも、終わった後、藤本先生のところへ行き、「とても楽しかったです。ありがとうございました。」とお礼を伝えていました。

おもしろく、充実感のある学習だったことが、みんなの表情からも伝わってきました。

藤本先生、田中先生、本当にありがとうございました。

読書の秋

日中はまだまだ残暑が厳しいですが、暦の上ではもう秋です。

秋と言えばいろいろありますが、子供達には「読書の秋」も楽しんでほしいです。

図書室も、読書の秋に向けて早木先生・飯田先生・濱しんや先生と図書委員会のみんなで模様替えが行われています。

「おすすめの本」紹介は全学年の児童が取り組んでいて、それぞれの学年で本のジャンルもちがいます。高学年はやっぱり小説や伝記など、長い文章が読まれているようです。

坂本町出身で、東京で弁護士をされている松嶋英樹様から寄贈されている「松嶋文庫」も、シリーズものの書籍が充実しています。今後も子供達の希望を聞きながら増やしていきたいと思います。

「読書の秋」たくさんの本を読み、心の栄養を満タンにしてほしいと思います。

Thank you, and goodbye アマンダ先生

八代に5年間、そして八竜小で3年間、ALTとして楽しく英語を教えていただいたアマンダ先生とお別れです。

今日の業間に『お別れの会』をzoomで行いました。

みんなを代表して6年生の禅さん・さくらさんがお別れのあいさつをしてくれました。禅さんは田口先生と「英語のスピーチ」を考え、見事な英語のあいさつ。さくらさんは3年間の感謝を涙で伝えてくれて、アマンダ先生も涙でお別れを寂しがり、本当に感動的な会となりました。

八代Love・坂本Loveなアマンダ先生。昨年の豪雨災害の後、休日の土日に何度も坂本の災害復旧ボランティアに参加されていました。子供達に英語の楽しさを伝えていただいたことと併せて、その優しく温かい人柄にも感謝です。

八代市のALTとしての任期は終了ですが、今後は熊本市内の私立中学・高等学校で英語教師として熊本には残られます。またいつか、きっと会える日が来ると思います。

アマンダ先生、本当にありがとうございました。これからもお体に気を付けてご活躍ください。

Thank you, and goodbye アマンダ先生

「草もつもれば山となる」作戦

今日は、二十四節気の「白露」。暑さが和らぎ秋の気配を感じ始める頃となります。確かに朝晩少し涼しくなりました。

そんな中、朝の縦割り班活動として、体育委員会から「草もつもれば山となる」作戦が、企画されました。

班でグラウンドの草をとり、積み上げて山を築こうというものです。

初日の今日、軽快なBGMが流れる中、子供達も先生達もみんなもくもくと草をとっていました。

「スポーツの秋」に向けて、グラウンドがどうきれいになるか、「Before after」を期待してください。

〒869‐6115

熊本県八代市坂本町荒瀬6544

TEL 0965-45-3888

FAX 0965-45-3277

E-mail

es-hachiryu@yatsushiro.jp

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 髙田 義彦

運用責任者

教諭 濱 晋哉

本Webページの著作権は、

八竜小学校が有します。

無断での文章・画像など

の複製・転載を禁じます。

copyright©2013

HACHIRYU ELEMENTARY SCHOOL

all rights reserved.

今日の給食

夏を感じるゴーヤチャンプル!

今日の献立は、麦ごはん、牛乳、ゴーヤチャンプル、中華つくねスープでした。

今日は、夏に食べたくなるゴーヤチャンプルでした。ゴーヤは、ビタミンCが豊富で、夏バテ予防には最適な食べ物です。ひとあし先に夏を感じながら、今日もおいしくいただきました。

子供たちに大人気 きなこ揚げパン!

今日の献立は、きなこ揚げパン、牛乳、ポトフ、チキンサラダでした。

今日は、子供たちに大人気なきなこ揚げパンでした。朝から「今日は揚げパンでうれしい!」と言ってくる子もいました。待ちに待った給食の時間は、笑顔で、大きく口を開けて揚げパンにかぶりついていました。今日もおいしくいただきました。

和食を味わう日!

今日の献立は、麦ごはん、牛乳、魚のにんにく焼き、みそ汁、甘酢和えでした。

今日は、和食を味わう日でした。焼き魚に、和えもの、じゃがいもの入ったみそ汁で、和を感じました。和食のよさ、食材を生かすことや栄養のバランス、季節を感じることなど、これからも日本の食文化を大切にしていきたいと思いました。今日もおいしくいただきました。

食欲そそるスープカレー!

今日の献立は、麦ごはん、牛乳、スープカレー、フレンチサラダ、ヨーグルトでした。

今日は、北海道で人気のスープカレーでした。蒸し暑くなり食欲が落ち込みやすいこの時期ですが、カレーのにおいが食欲を刺激するだけでなく、スープなのでのどを通りやすく、栄養豊富なカボチャやズッキーニ等、夏野菜をたくさん食べることがでました。付け合わせのサラダやヨーグルトが、口の中をさっぱりとさせてくれました。今日もおいしくいただきました。

元気のでるレバー!

今日の献立は、麦ごはん、牛乳、元気のでるレバー、中華スープ、きゅうりのピリ辛でした。

今日は、元気のでるレバーでした。レバーに含まれる鉄分は、貧血予防にもつながります。ニラも加わり、元気がモリモリになる一品でした。今日もおいしくいただきました