11月20日、玉名市小学校音楽会に本校の3年生、4年生が参加しました。演奏した曲は「世界を旅する音楽室」でした。

これまで、音楽の時間や朝の会、帰りの会などの時間を使ってコツコツ練習を積み重ねてきました。練習を重ねるたびに素晴らしい歌声となっていき、練習している歌声が心地よく校内に響いていました。

本番の今日、少し緊張した面持ちでステージに立ちましたが、指揮者の手があがるとさっと集中した顔になり、歌い始めました。のびのびとした歌声と美しく重なるハーモニーが素晴らしかったです。手や足を使った動きも入り元気いっぱいに曲想に合わせて歌っていました。

11月19日、1年生が「あきのおもちゃづくり」をしました。どんぐりに穴をあけるので、地域の方お二人にも応援に来ていただきました。

子供たちは、拾ってきたどんぐりを使ってコマやヤジロベエなどを作って遊んでいました。また、紙コップや段ボールを使った作品作りにもどんぐりなどを使っていました。

どんぐりに穴をあけるのは1年生では難しいので、地域の方に応援してもらったおかげでどんどん製作が進みました。

出来上がったおもちゃで早速遊ぶ子供たちの表情には、みんな笑顔があふれていました。

11月18日、1年生の保護者さん対象に給食試食会を行いました。

4時間目には、給食センターから栄養教諭の方をお招きし、授業参観を兼ねて食育講話を子供たちと一緒に聴いていただきました。

その後は、給食試食会です。献立は、カレーうどん汁、ミルクパン、牛乳、リンゴ、さつまいもサラダでした。

給食の準備は、子供たちと保護者の方と一緒に行いました。その後は、試食です。

親子で向かい合って食べました。子供たちの中には保護者の方に写真を撮ってもらう子もいましたが、普段学校で見せる表情と違って照れくさそうにしていました。実に微笑ましい光景でした。

11月12日、天水駐在所から警察官の方に来校していただき、3年生が警察の仕事について教えていただきました。

警察官の1日の仕事の様子や警察官の装備、そして警察犬のことも話していただきました。

犯罪防止、交通事故防止のために努力しておられること、とっさの時には一人で決断して行動しなければならない力が必要であることなどを話していただきました。

子供たちは、警察の仕事を学ぶとともに、警察官の方へ感謝する気持ちも一層持つことができたようでした。

子供たちが警察官の方へ書いたお礼状には、感想に加えて素敵な「絵」が添えてありました。

11月8日、5年生と6年生が玉名市小学生陸上記録会に参加しました。会場は、桃田運動公園金栗記念広場でした。

秋晴れの素晴らしい天候の下、子供たちは体育の授業や放課後に練習してきた成果を発揮していました。真剣な表情で競技に臨む姿はとても輝いて見えました。

競技終了後は、家の方に用意していただたいたお弁当を食べました。みんなおいしそうに頬張っていました。また、トラックの整備を自主的に手伝う子供たちもいました。片付けまで自主的に手伝う姿に頼もしさを感じました。

10月31日、地域の方をお招きして八社宮と八社宮祭りについて学習をしました。

八社宮については、加藤清正公の時代に建立されたこと、八つの石の神様と八つの鏡を祭ってあること、狛犬の像は神様を守っていること、口を開けている狛犬と口を閉じている狛犬の意味、年間行事、お供え物の準備の仕方などを教えていただきました。

祭りについては、五穀豊穣と人々の健康を願って始まったこと、以前は神楽が奉納されていたこと、神様へのお供え物を用意していたことなどを教えていただきました。ただ、祭りは毎年開催されているのですが、神楽の担い手が減ってきているという少し寂しい話もありました。

学校のそばにある神社ですが、子供たちが初めて知ったことがたくさんあり、ふるさとの伝統文化について考えるよい機会となったようです。

10月24日、1年生が見学旅行へ行きました。

この日の朝、背中のリュックサックを揺らさないように用心深く歩いて登校する1年生を見かけました。理由を尋ねると「おかあさんが つくってくれた おべんとうが かたよらないようにしてます。」という返事が返ってきました。家の方が心を込めて作ってくれたお弁当を大切にするこの姿に、心がほっこりとしました。

さて、動物園では、いろんな動物を見て回ったり、公園の遊具で遊んだりして楽しい1日を過ごしたようでした。

翌日は、見学旅行で見たお気に入りの動物たちの絵を描いていました。

10月17日、子供たちが落ち着いた雰囲気で学習に取り組んでいます。

1年生は、タブレットPCの使い方を学んでいました。これまでは、鉛筆や消しゴム、ノートなどの文房具を使っての学習でした。それらの文房具に加えてタブレットPCを使っての学習も始まります。みんな興味津々でタブレットPCの使い方を学んでいました。

3年生は、理科の授業で生き物の食べ物やすみかの学習をしていました。生活科で虫捕りをたくさんしてきた子供たちです。「あっ、ニホントカゲ!」「カマキリだ!」と生き物を見つけるたびに歓声を上げ、観察していました。

6年生は、家庭科の授業でミシンを使っての裁縫をしていました。7人の地域の方に来ていただき、ミシンの操作やトラブル解決に対応していただきました。本来は、3,4時間目に来ていただく予定でしたが、その時間より早く来てミシンの調整や操作確認をしていただきました。おかげでとてもスムーズに進みました。

10月11日(金)、前期終業式を行いました。

本校では教育活動を通じて、子供たちに「考動力」「共感力」「やり抜く力」の3つの力を育むことに取り組んでいます。4月の始業式では、この3つの力を身につけ、高めていくために「継続は力なり こつこつ続けることがコツ」と話しました。

半年が過ぎた現在、子供たちはこれまで以上に「考動力」「共感力」「やり抜く力」を身につけ、成長してきている姿を見ることができています。

そこで、終業式では子供たちの成長ぶりをこの3つの力に関連付けて話しました。

子供たちには、「あきらめない 絶対にあきらめない!」という気持ちを大切にしてほしいと願い、常々この写真を見せています。

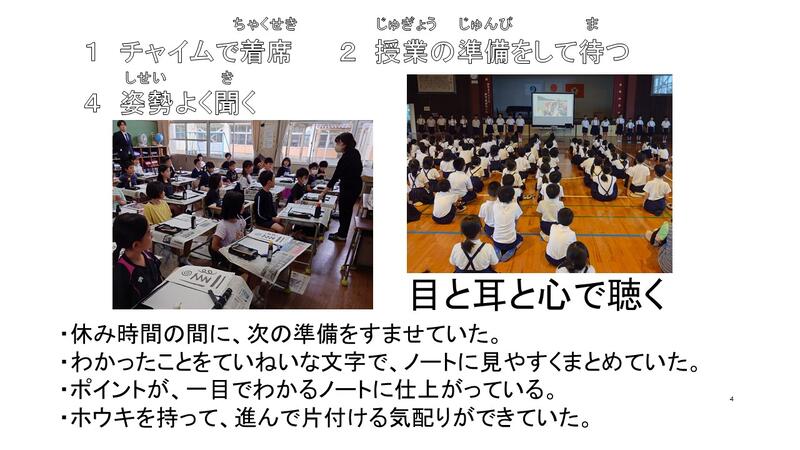

天水中学校区共通実践事項の1つである「ぴしゃっと」4です。

写真にあるように、子供たちは予鈴のチャイムが鳴ると走って教室へ戻ってきます。

また、教室が散らかっていると進んでホウキを使って片づける児童もいます。

考えて行動する力が高まっています。

義務教育の9年間を一貫性をもって、じっくり子供たちの成長を支えています。

言葉で人を傷つけないことへの意識が高まっています。

一列になって安全に登校できている班がいくつもあります。後ろから来た車にきづかない場合でも安全です。この姿を手本に、一列での登校を後期もしてほしいと思います。

心の成長も見られます。正しい判断をして行動できる児童がいます。

10月7日、6年生が裁縫の学習をしました。制作するのはナップザックです。

この日は、地域の方にも応援に来ていただき、制作していきました。

6年生の様子を見ていると、針孔に糸を通すことや玉止めに手こずることあちらこちらにいましたが、地域の方々のおかげでとても助かりました。

今後は、ミシンを使って本格的に制作に入ります。出来上がりが楽しみです。

【2月10日(火)】

・むぎご飯 ・牛乳

・わかめスープ

・ヤンニョムチキン

・三色ナムル

・お米のタルト

★メニューの中に「閉校ルーム」を作成!

これからは、各部からのお知らせや活動の様子を「閉校ルーム」の中でお知らせしていきます。よろしくお願いします。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 小田 博臣

運用担当者 教諭 髙松 智記