学校生活

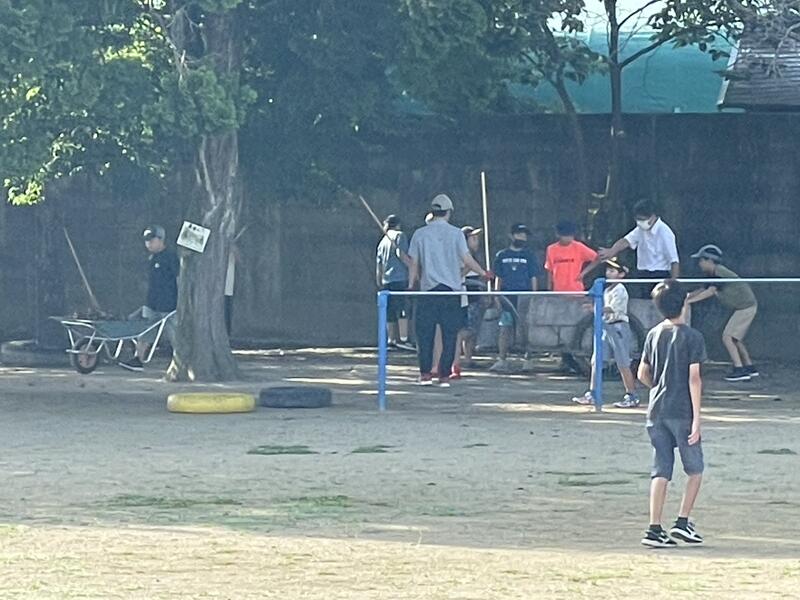

軽トラ、動き出しました!

先日寄贈いただいた軽トラック。

グラウンド整備に早速、動き出しました!

作業がしやすいように牽引レーキを倉庫横に出しました。

危なくないようにブルーシートなどでカバーしましたが、近くで遊ばないよう子どもたちにも明日、担任の先生方から伝えてもらいます。

今日の南関一小

校門近くに設置しているのぼり旗を事務の先生がより見やすく、管理しやすくしてくれました。

今まではフェンスに直接固定していたため、風が吹くとよじれてしまっていました。

また、台風が来た場合は、結束バンドを切断して片付けなければいけませんでした。

そこで今回、塩ビ管をフェンスに固定し、そこにのぼり旗を差し込む方式にしました。

塩ビ管の下には穴を空けたキャップを取り付け、のぼり旗が下に落ちないようにと、水がたまらないように工夫してあります。

これで今まで以上に旗がよく見えるようになりましたし、風が強いときにはすぐに抜き取ることができようになりました。

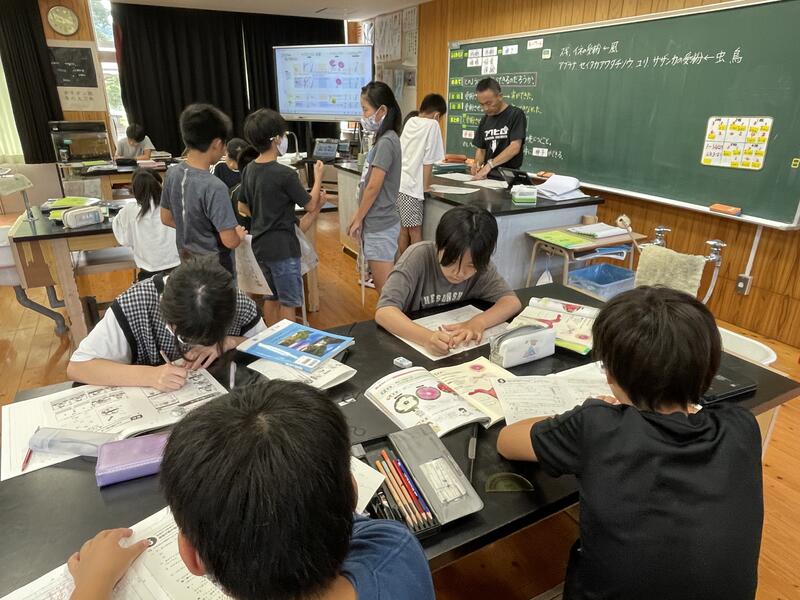

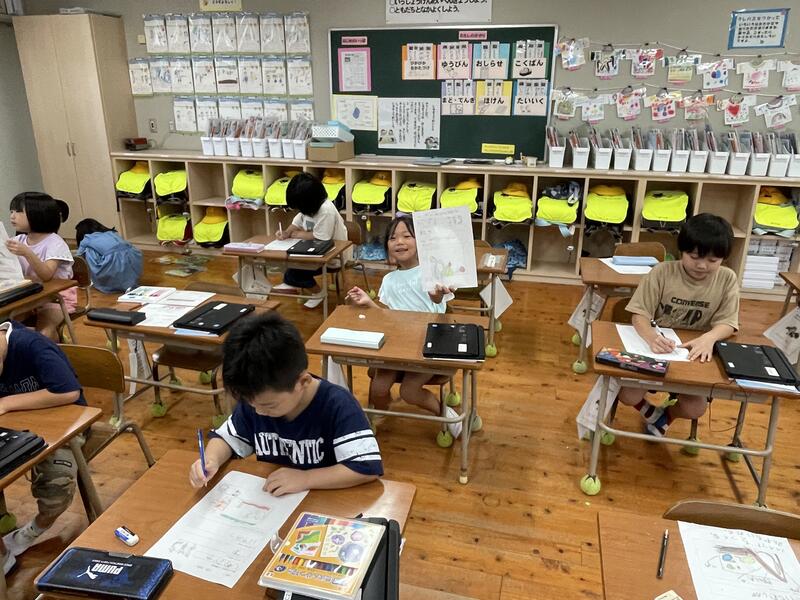

今日の子どもたちの様子です。

ひばり学級とむくのき学級のみんなは、お月見だんごづくりに挑戦しました。

後片付けまできちんとできました。

今日の南関一小

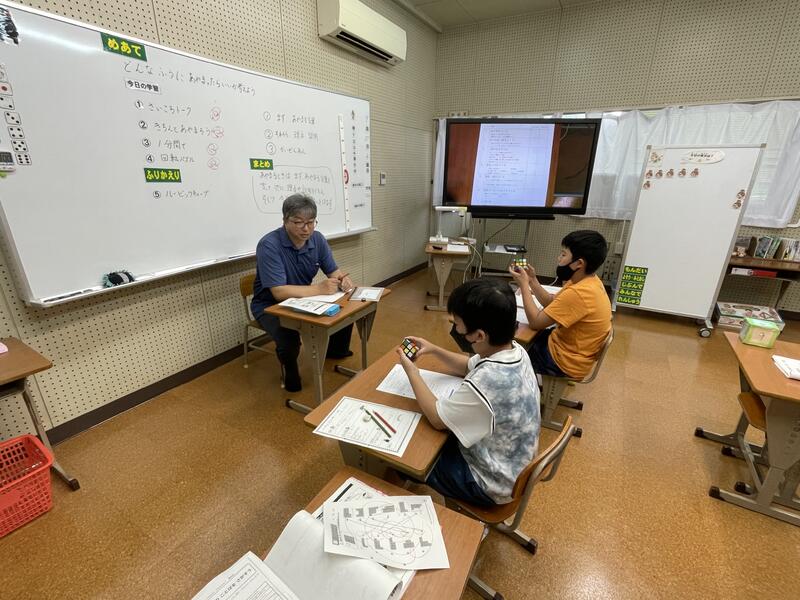

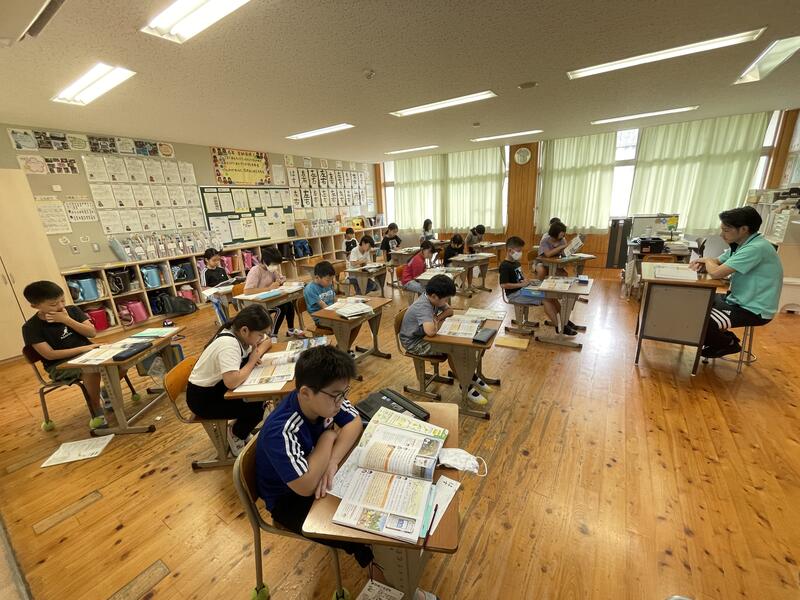

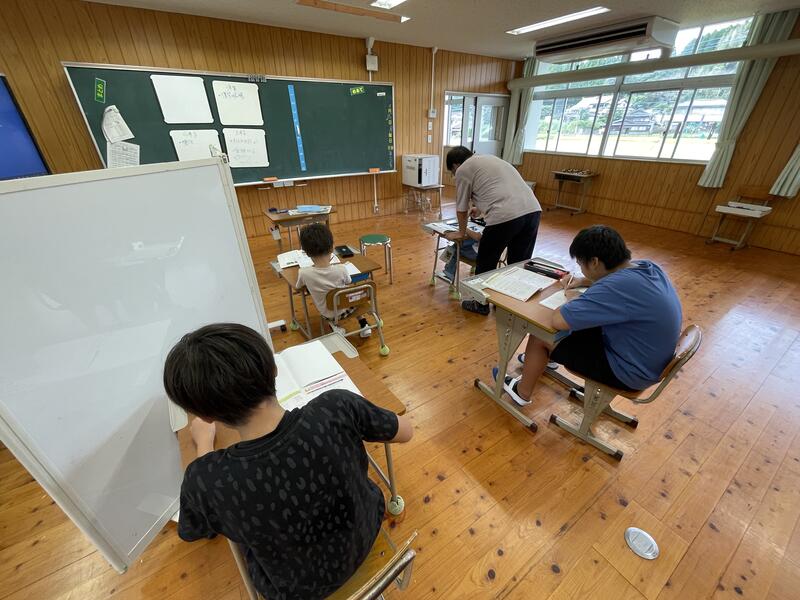

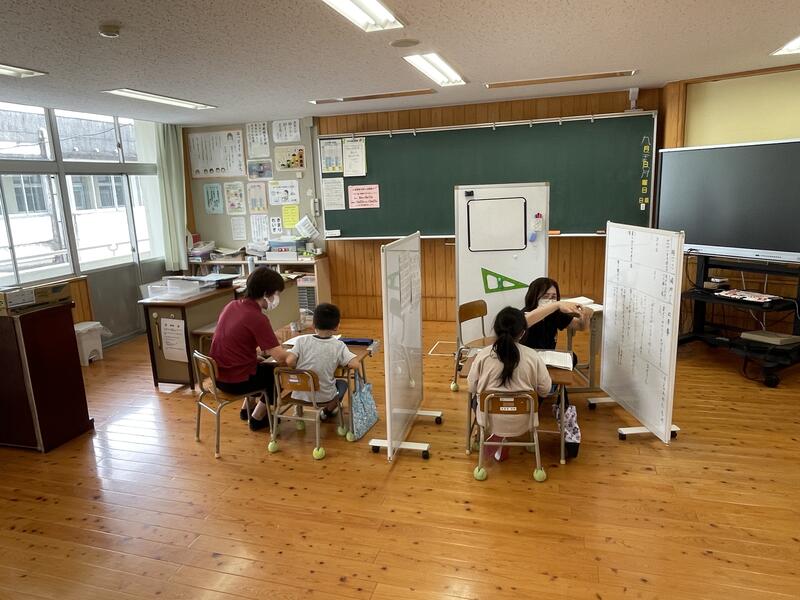

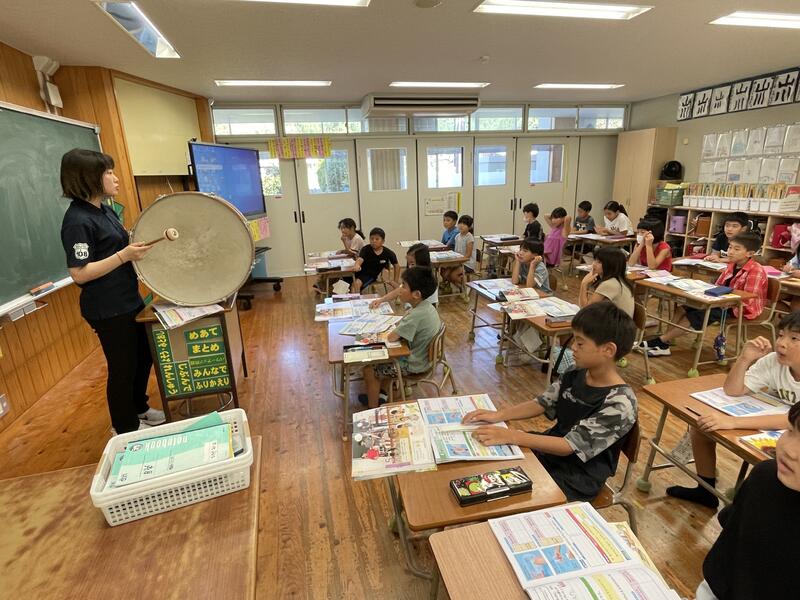

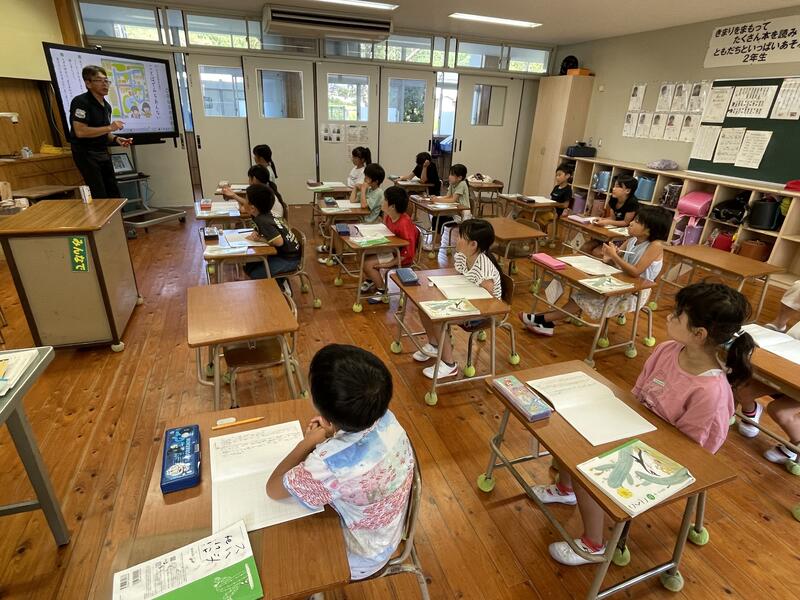

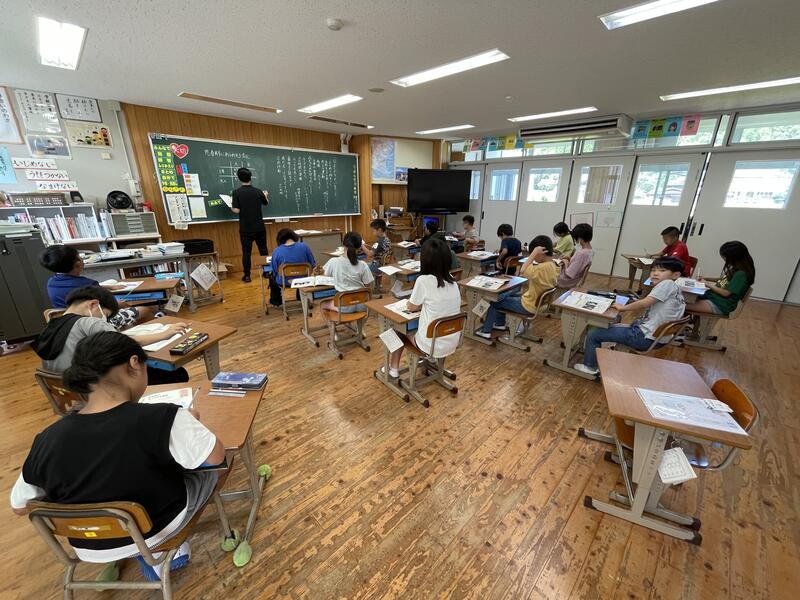

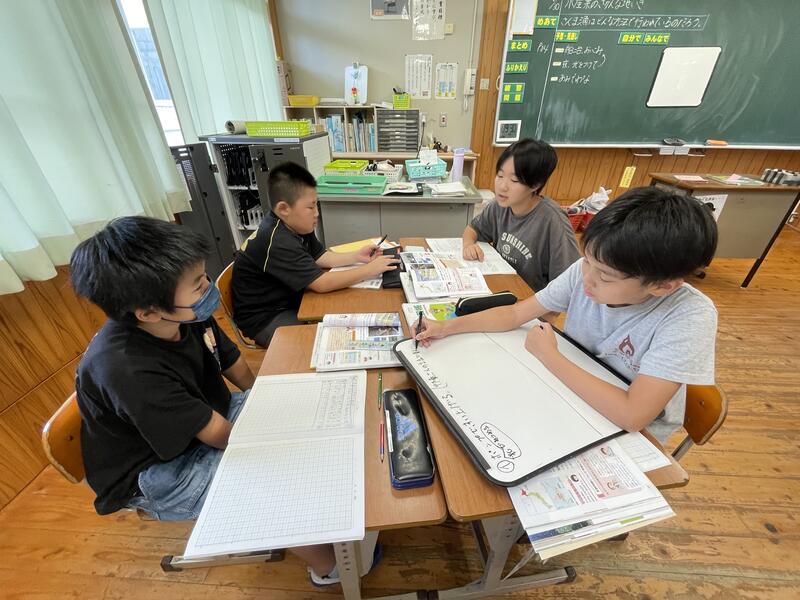

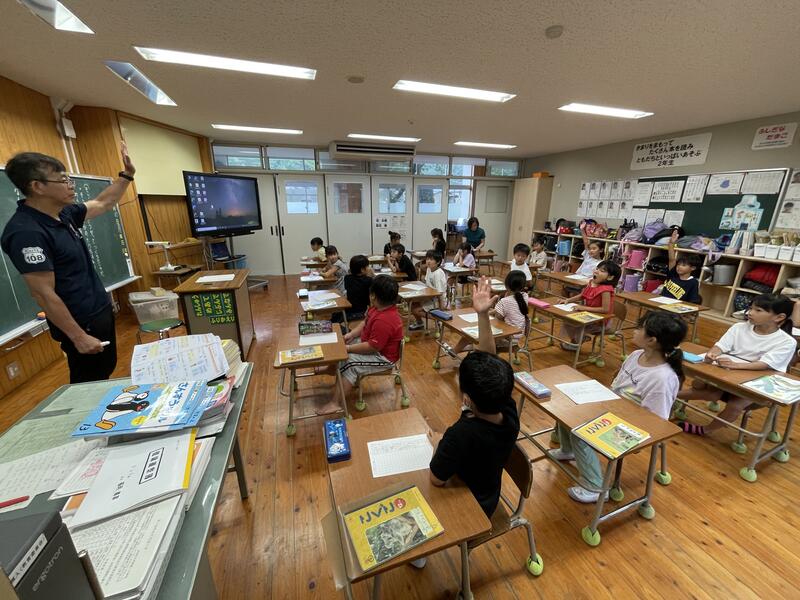

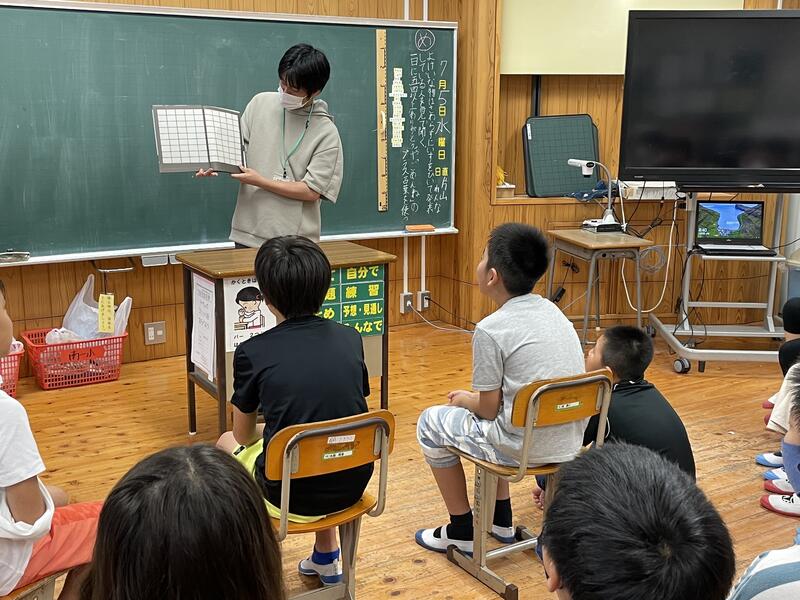

今日は1時間目の様子をご紹介します。

今日の南関一小

今日の子どもたちの様子です。

桜の葉は、すべて落ちてしまいました。

その向こうの稲の色は日に日に変わっています。

まだ暑いですが、秋です。

今日の南関一小

今週で9月も終わりです。

来週には前期も終了します。学習のまとめをしっかりと行いましょう。

今日の南関一小

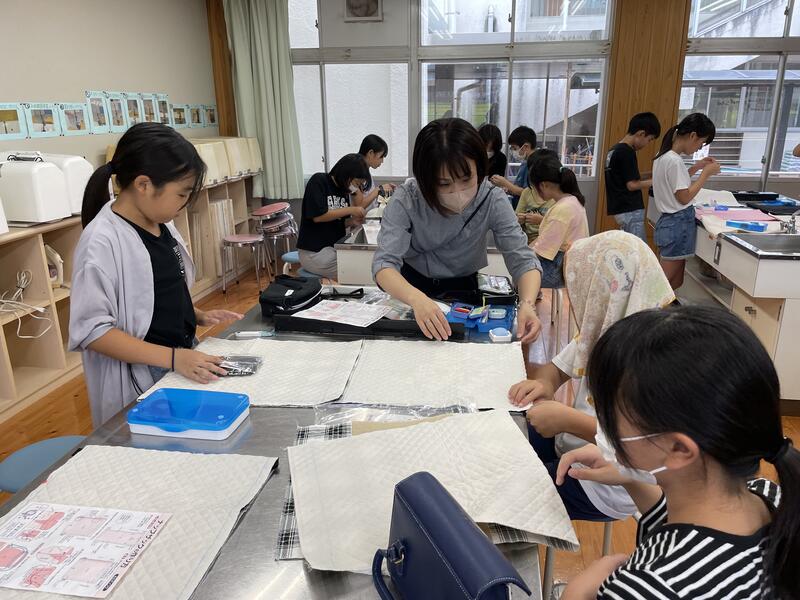

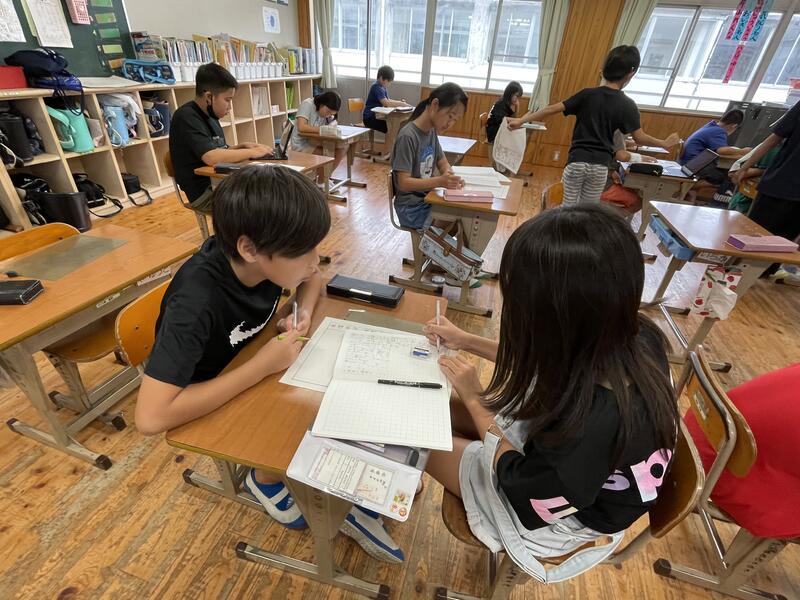

今日は6年生の家庭科の授業で保護者の皆様がミシン操作や裁縫に関するボランティア活動を行ってくださいました。

ありがとうございました。

そのほかの学年の様子もご紹介します。

昨日の南関一小

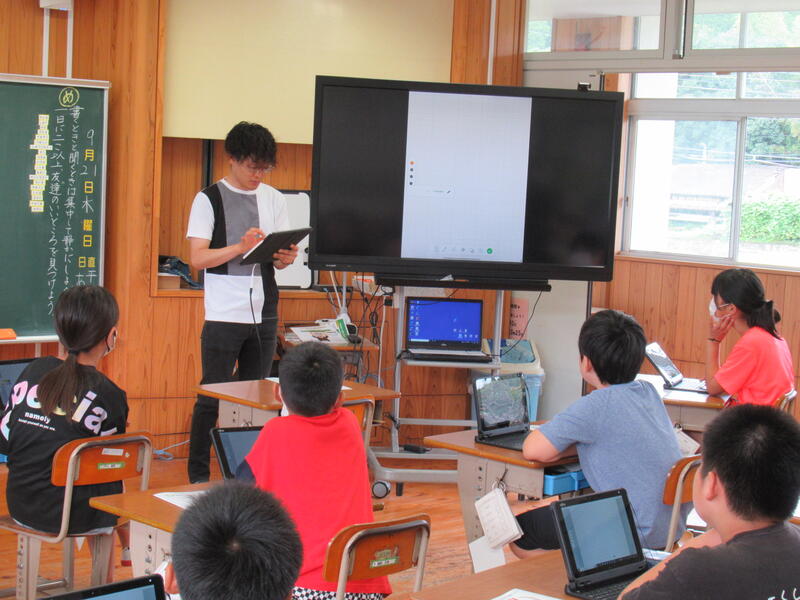

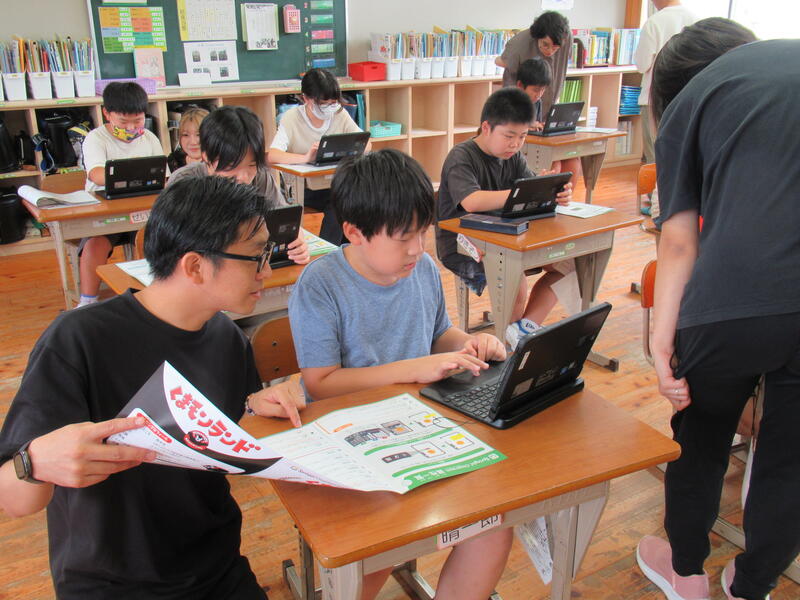

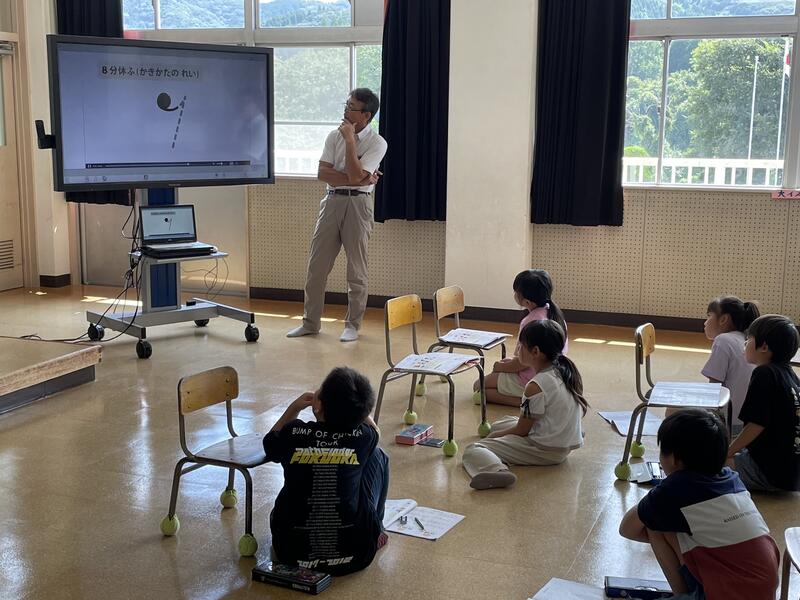

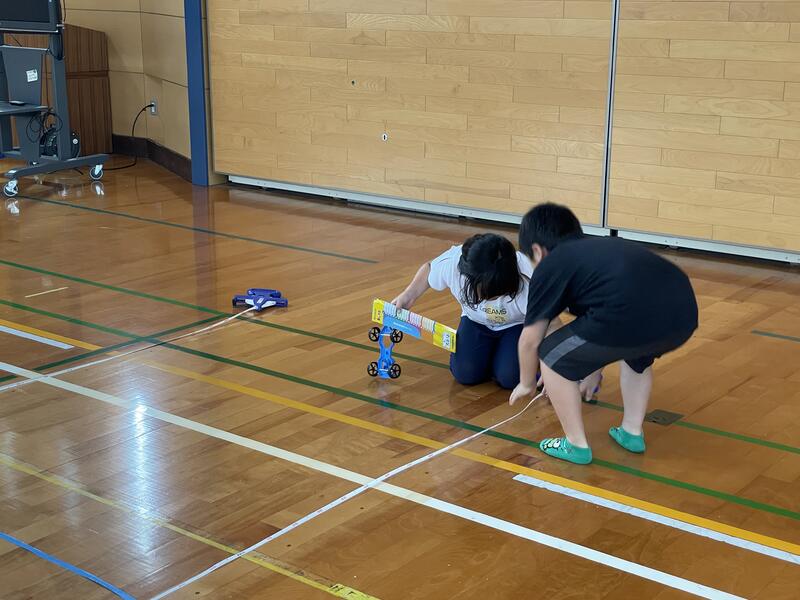

昨日、本校で5年生を対象に「くまもんグループプログラミング教室」が行われました。

くまもんの突然の登場にびっくりしましたが、楽しく学習することができました。

©2010熊本県くまモン

今日の南関一小

今日から9月も下旬です。少し蒸し暑いです。

でも、みんなきちんと学習できています。

田んぼの色が黄緑色から少しずつ黄色くなってきています。

きれいです。

先週末からの南関一小

先週の金曜日には、わかりますか?

赤とんぼが飛んでいました。

土・日には6年生の学年PTA活動でキャンプが行われました。

そして、三連休後の今日。

朝からあいさつ運動も行われました。

活気が出てくるといいですね。

最後に、本校ホームページのアクセス数が20万アクセスを突破しました!

毎日、たくさんの方がご覧くださっていることをとても喜んでいます。

これからも南関一小の「今」をお伝えしていきます。

よろしくお願いします。

今日の南関一小

今日は玉名警察署生活安全課より署員の方においでいただき、不審者対応の避難訓練を行いました。

みんな先生方の指示に従い、速やかに避難することができました。

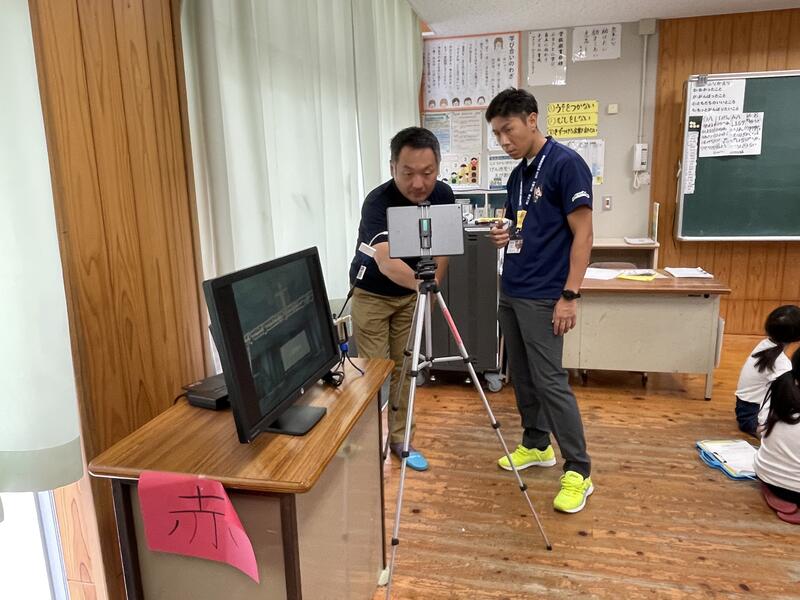

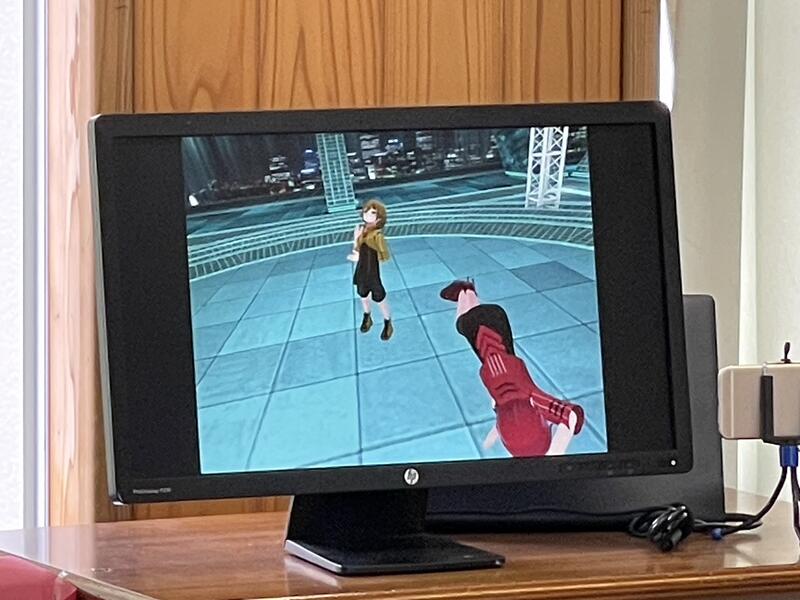

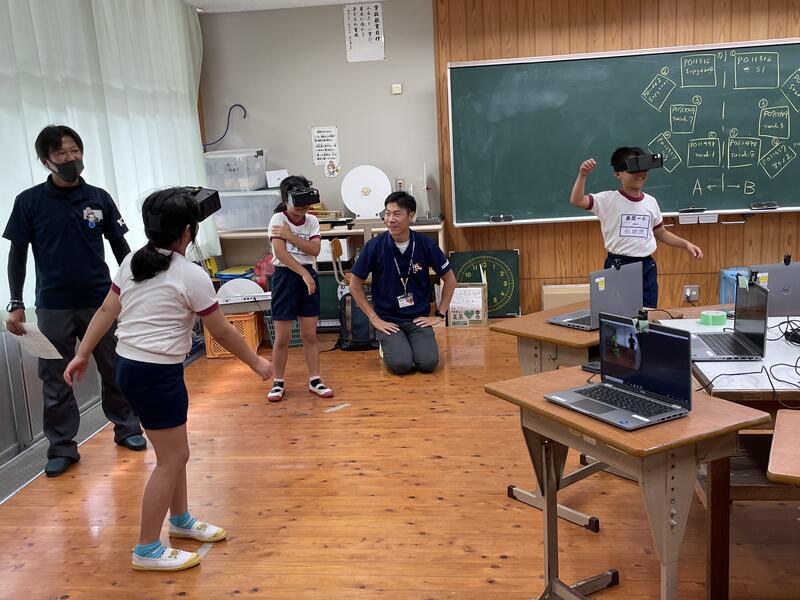

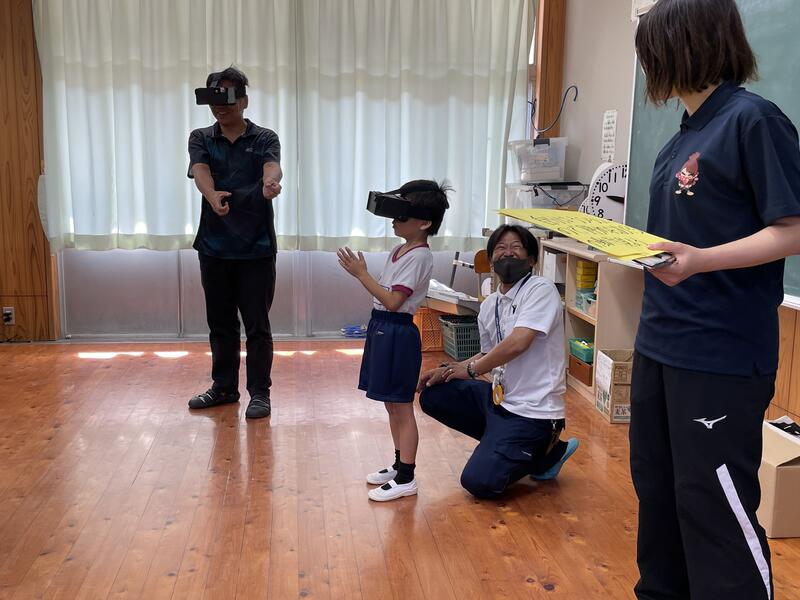

またメタバース空間を活用した表現運動も3年生は3回目の授業に取り組みました。

BGMに合わせ、海の生き物になりきり、踊ることができました。

今日の南関一小

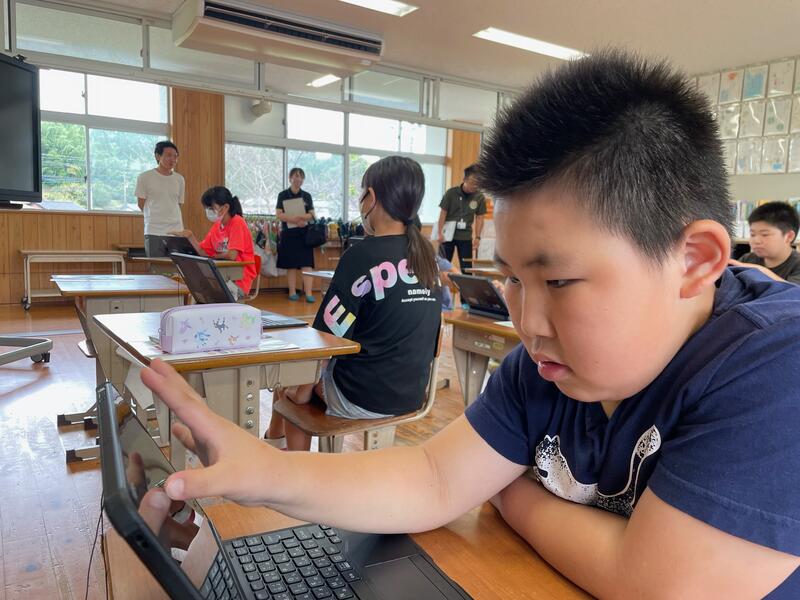

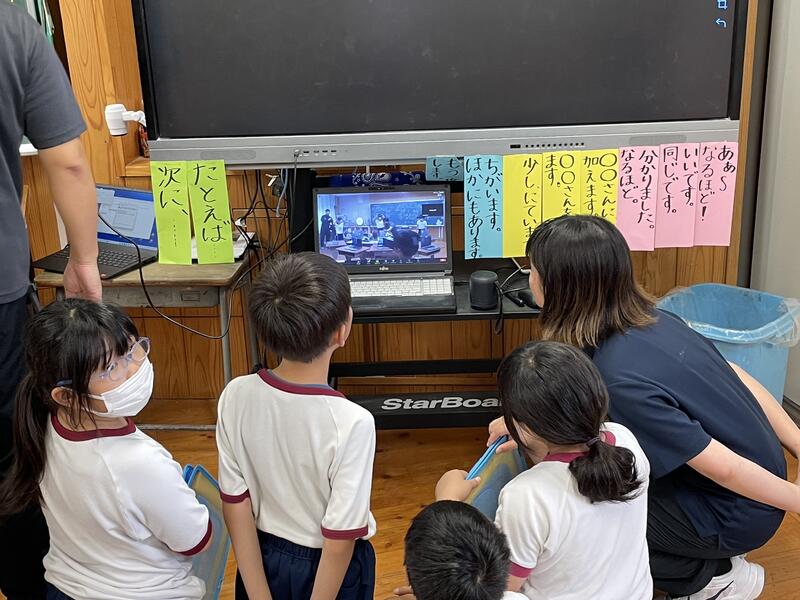

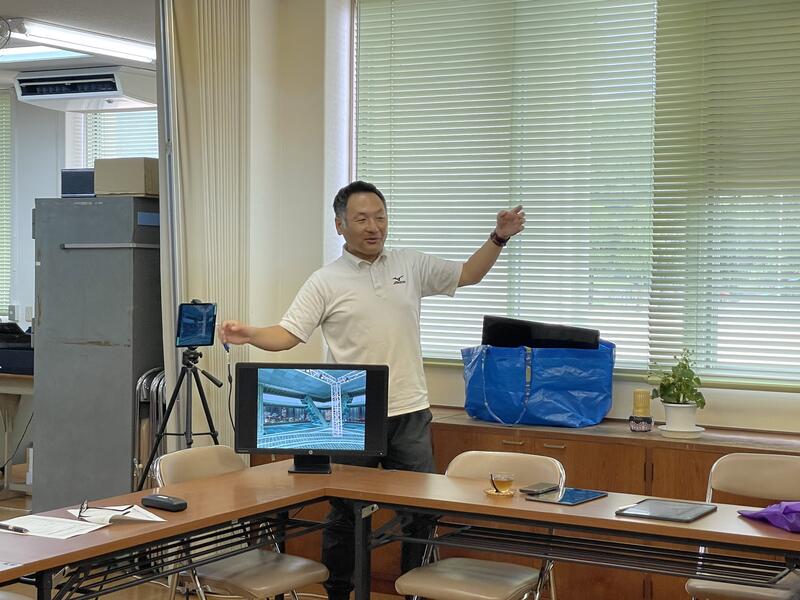

今日は午前中、2回目のメタバース空間を活用した表現運動の授業が行われました。

また、午後からは就学時健診も行われました。

今日の南関一小

今日の午後からは5年生が先日の学年PTA活動で作製した「案山子(かかし)」を田んぼに立てました。

力作揃いですので、スズメたちもびっくりしていたずらしないことでしょう!

今日の南関一小

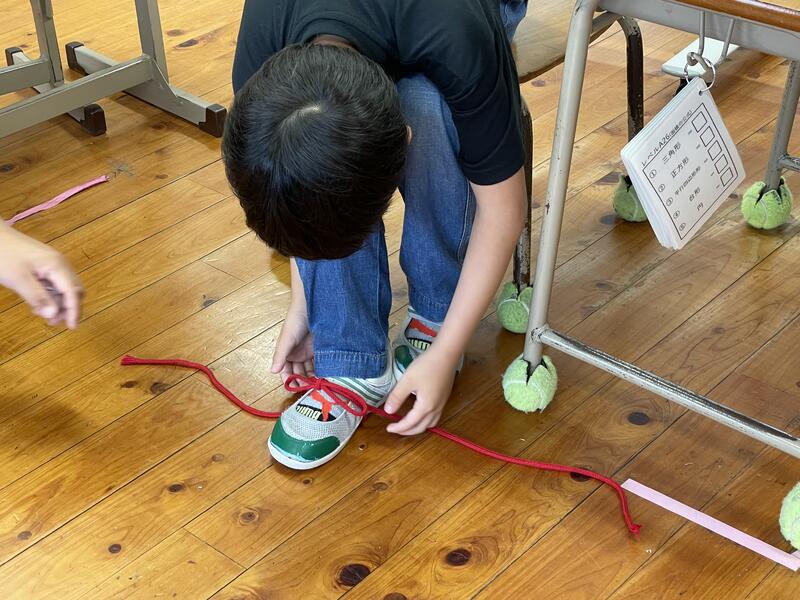

今日は3年生がメタバース空間を活用した表現運動のオリエンテーションを受けました。

初めての経験にドキドキワクワクの3年生でした。

今日の南関一小

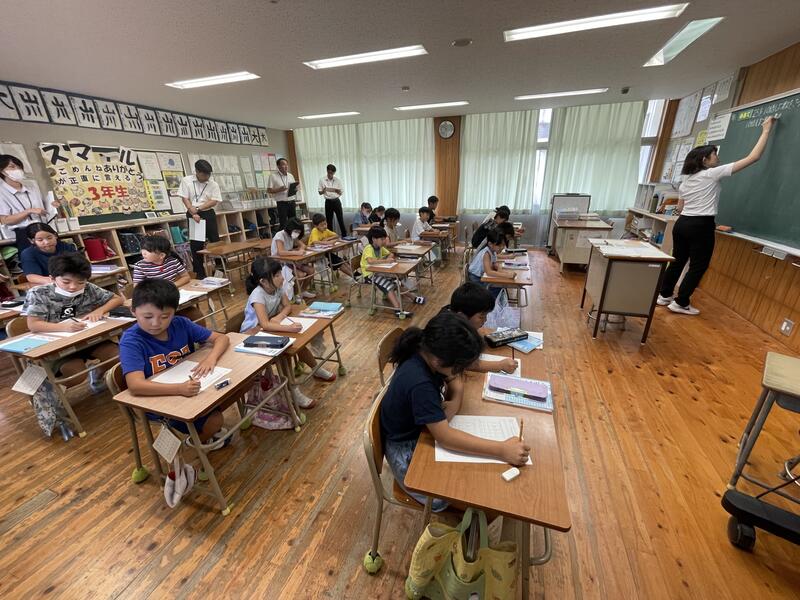

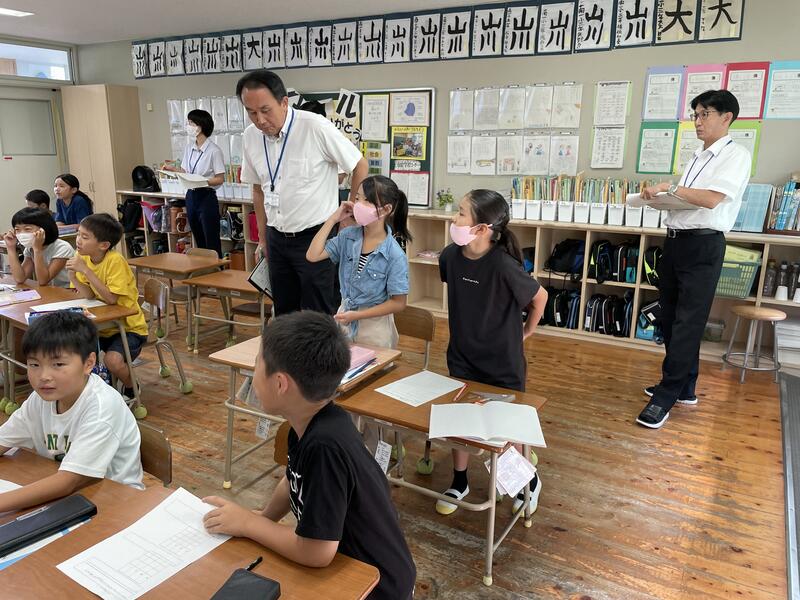

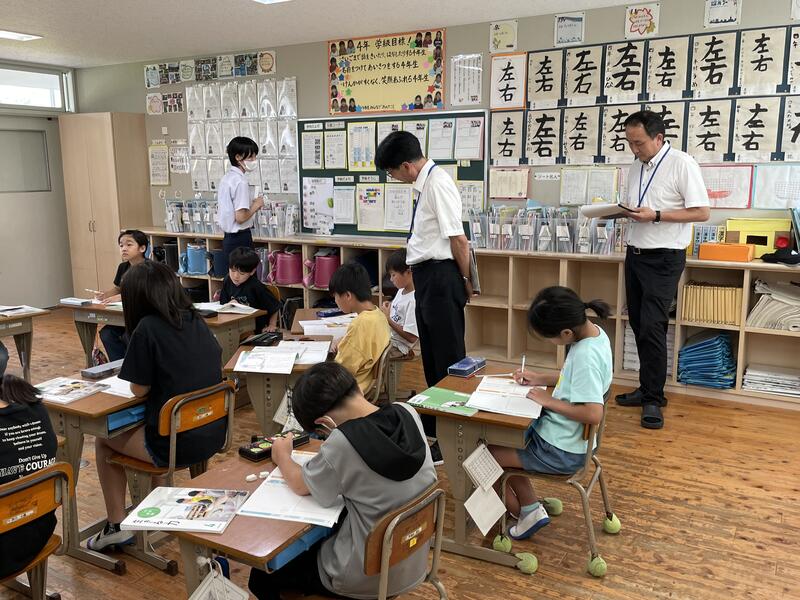

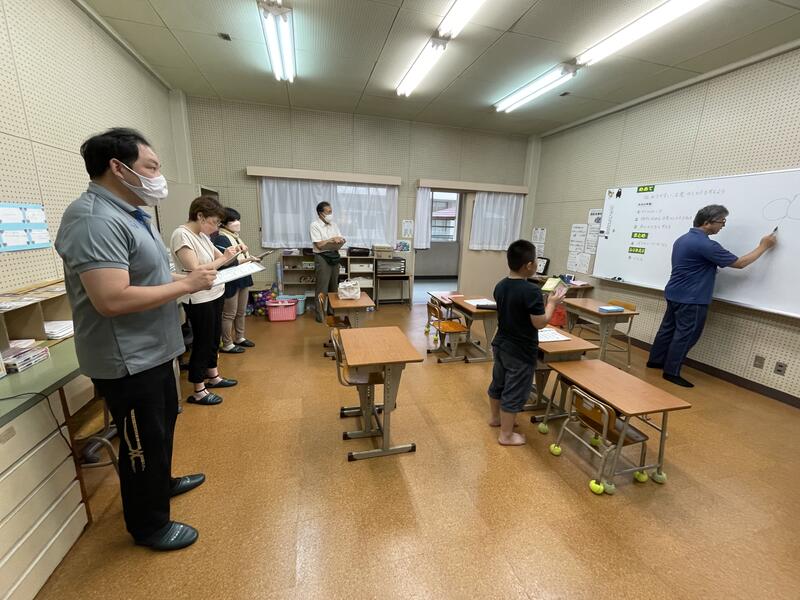

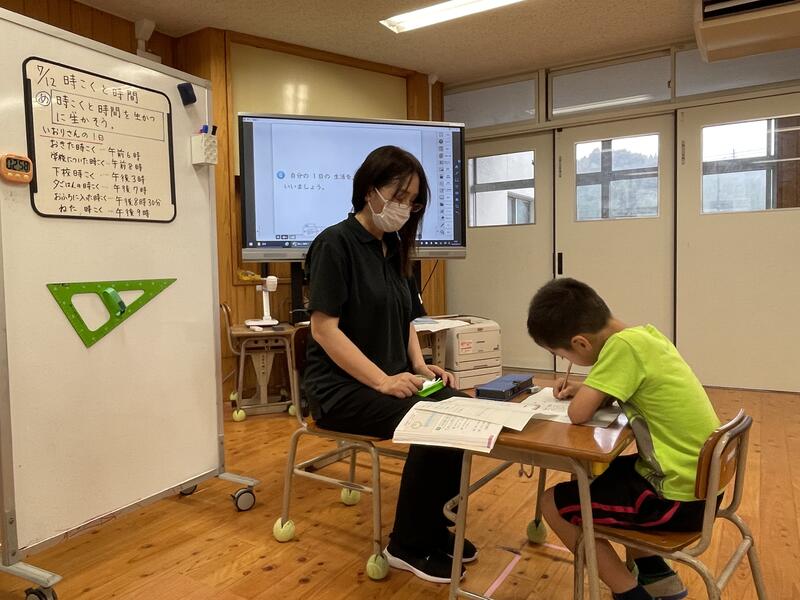

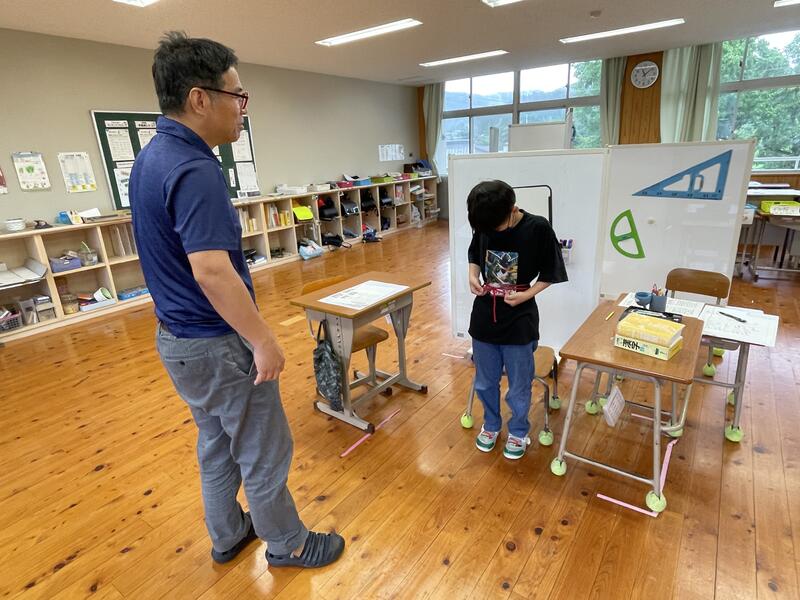

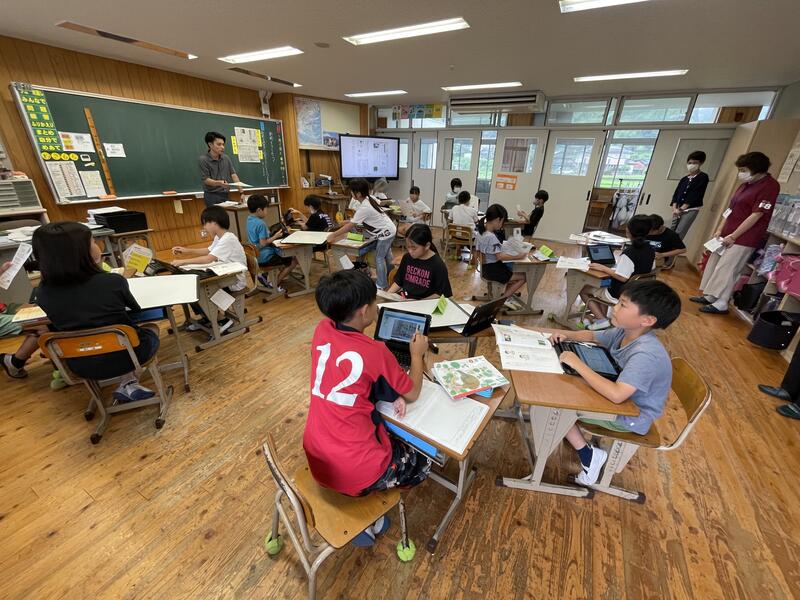

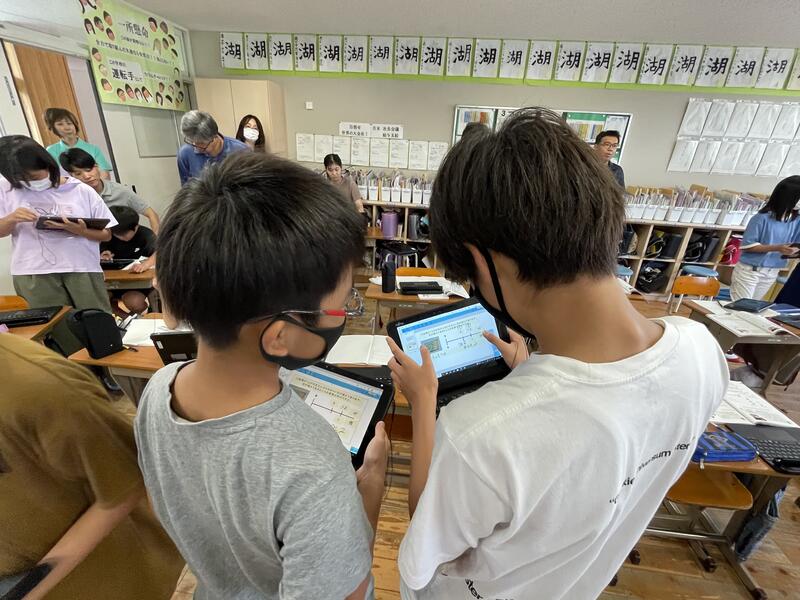

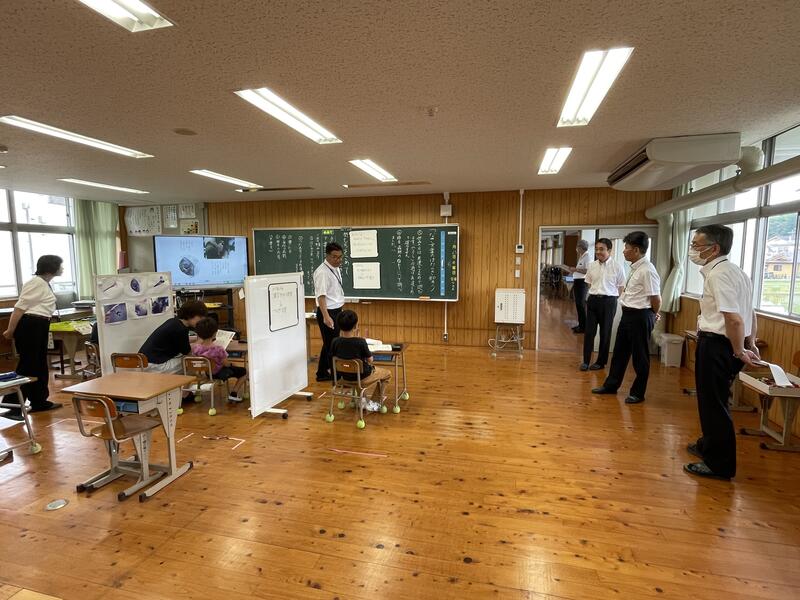

今日は玉名教育事務所の先生方によるミニ学校訪問が行われました。

今日の南関一小

今日で今週も終わりです。

週末はしっかりと休んで、また月曜日から笑顔で学校に来てほしいと思います。

今日の南関一小

今日は「おそうじ特集」です。

みんながんばってます。

昨日の南関一小

段々朝は涼しい風が吹きつつあります。

しかし、日中はまだひどい暑さです。

毎日体育主任の先生が暑さ指数に基づいた昼休みの過ごし方について給食時間に放送してくれています。子どもたちはその放送に従って、きまりを守って昼休みを過ごしてくれています。

午後からは、事務の先生がグラウンドの整備をしてくれました。きれいな運動場が保たれています。

さらに夕方からは、来週3年生が取り組むメタバース空間を活用した体育科の表現運動についての打合せが熊大の末永准教授をお招きし、行われました。

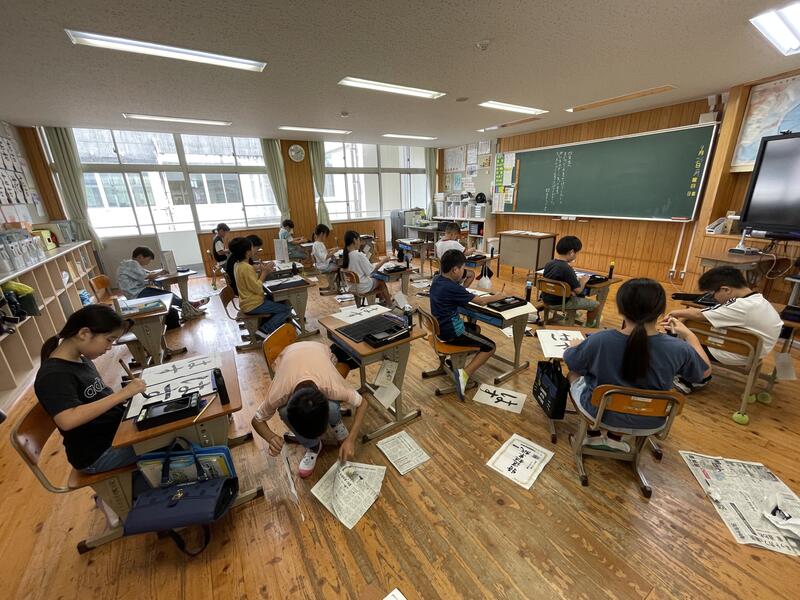

今日の南関一小

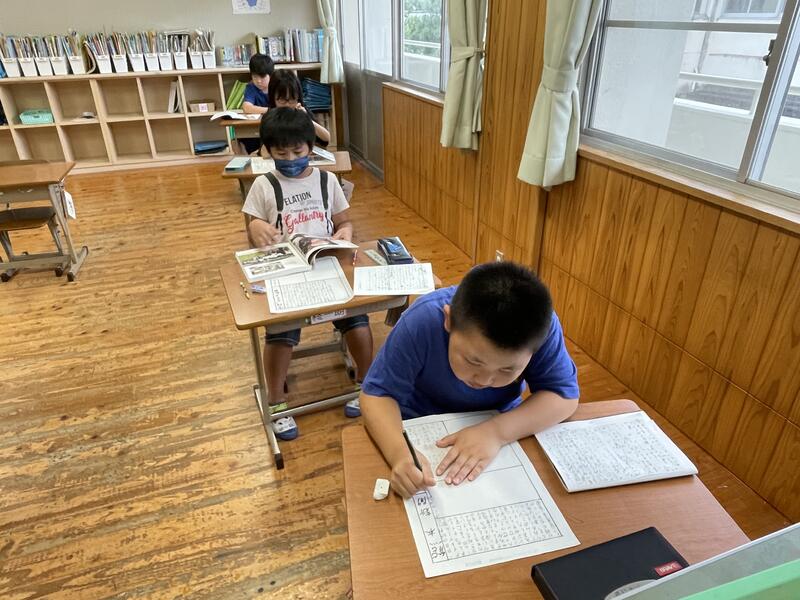

毎日暑い日が続いています。

今日の子どもたちの様子です。

今日の南関一小

南関中学からの職場体験学習も今日が最終日です。

子どもたちとの交流がしっかりとできているようです。

三日間、お疲れ様でした!

今日の南関一小

けさは5年生が掃き掃除をしてくれました。

ありがとう。

今日の学習の様子です。

今日の南関一小

けさは2年生が枯れかかっているプランターの花に水やりをしてくれました。

どうもありがとう。

また夏休み明けから国旗の掲揚も始まりました。

朝からしっかりと活動してくれています。

今日もひどい暑さです。生活科や体育は日陰のみで行いました。

中学生の職場体験も頑張っています。

今日の南関一小

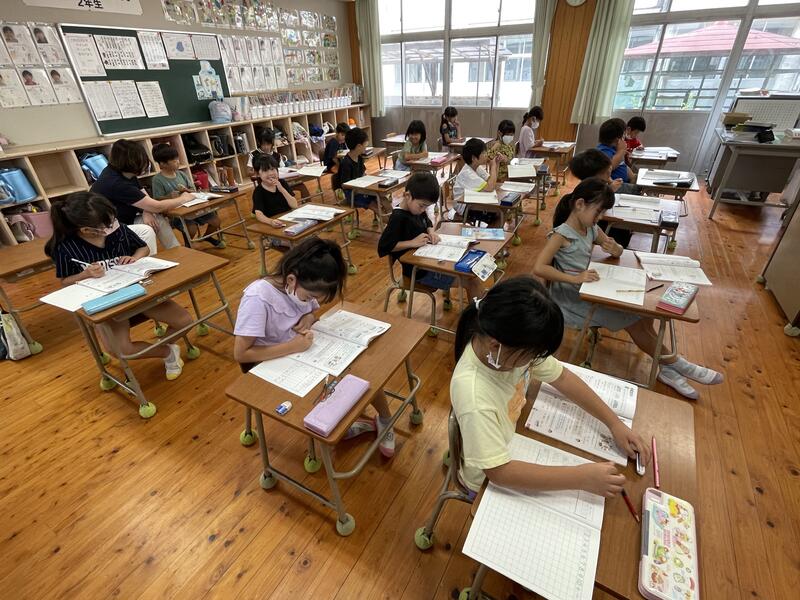

夏休み明け2日目ですが、みんな落ち着いて学習することができていました。

立派です。

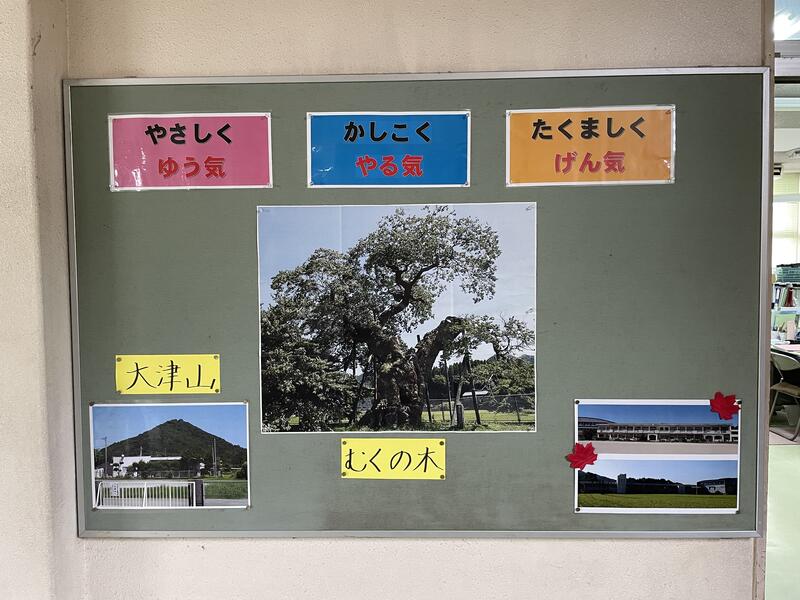

2階から見える稲の緑がとても美しいです。

登校してくる低学年の子どもたちに「みんなの背丈と変わらないくらい伸びたね」と話しました。

自然豊かな南関一小です。

前期後半始まりました。

久しぶりに、にぎやかな声が学校に戻ってきました。

夏休み明け集会では、熱中症にならないよう、こまめな水分補給や無理な運動をひかえるなどの対策をしっかりと行いましょうと話しました。

保護者、地域の皆様、夏休みの美化作業などたいへんお世話になりました。

今日からまたどうぞよろしくお願いいたします。

文部科学大臣からのメッセージ

学校だより7月号

夏休み前集会

今日は夏休み前集会を行いました。

これまでを振り返ると共に、明日からの夏休みを健康で安全に楽しく過ごすことを確認しました。

今日の南関一小

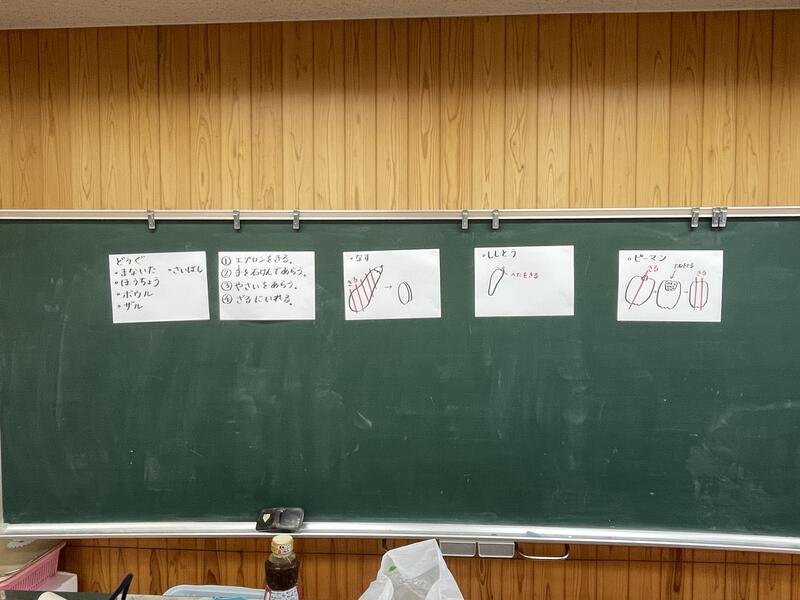

今日、むくのき学級とひばり学級のみんなは、学校の畑で育てた野菜を使って調理を楽しみました。

ホットプレートで焼いた野菜の味は格別で、みんなたくさん食べていました。

自分で育てた野菜って、なんだかおいしいから不思議だね。

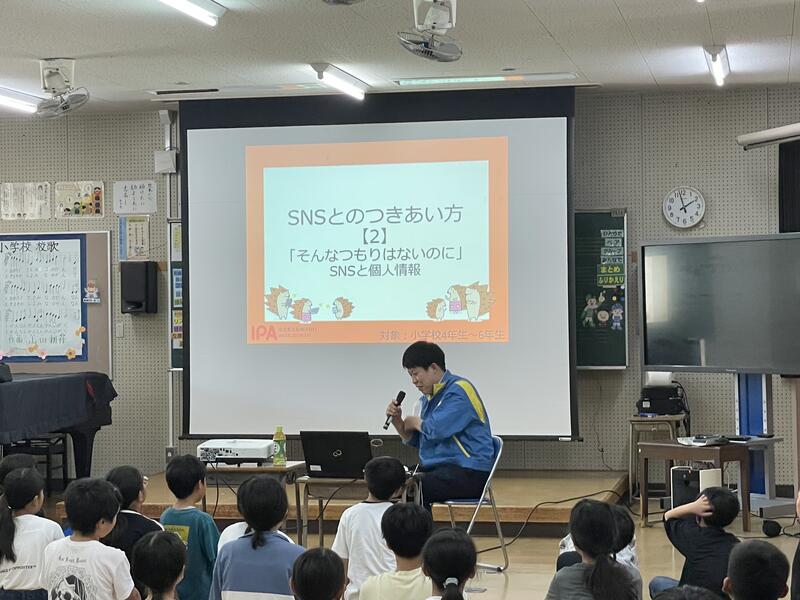

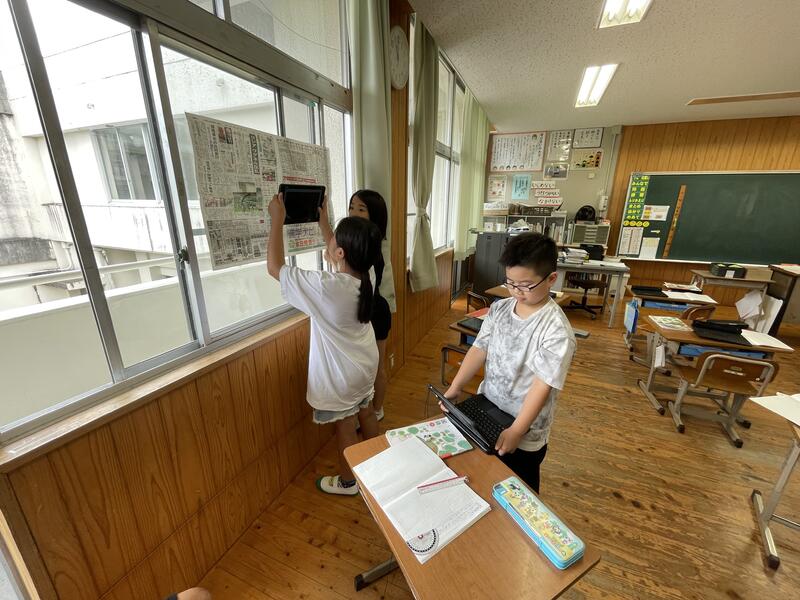

SNS講話

今日は4~6年生を対象に玉名警察署生活安全課署員の方より「SNSの正しい使い方」に関する講話をしていただきました。

夏休みに向けて、どんなことを学んだか、ご家庭で話題にしていただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

今日の南関一小

明日から三連休です。

登校してくる子ども全てに、「明日から三連休です。今日一日、友だちと仲よく過ごして気持ちよく三連休を迎えましょう。」と話しました。

今日の子どもたちの様子です。

今日の南関一小

今日の子どもたちの様子です。

4年生は、大雨のため延期になっていたエコアくまもと他の見学から無事帰ってきました。

楽しかったそうです。よかったね。

第1回学校運営協議会

今日は今年度第1回目の学校運営協議会でした。

学校経営に関する説明と子どもたちの授業の様子をご覧いただきました。

その後の意見交換で出た内容については、今後に生かしていきます。

協議会のメンバーのみなさま、雨風が強い中、本校までおいでいただき本当にありがとうございました。

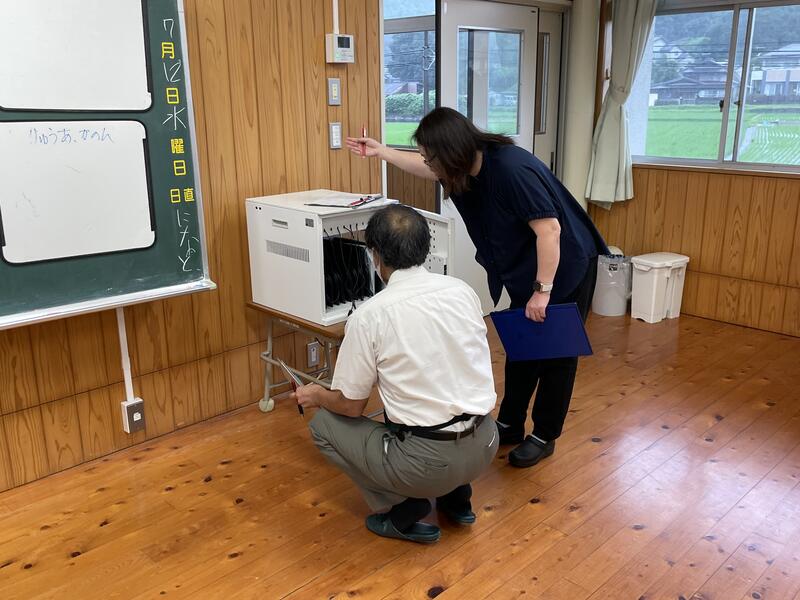

グラウンド整備

事務の先生が町教育委員会の軽トラックでグラウンド整備をしてくれました。

のぼり旗が増えました。

先日ご紹介した防犯のための、のぼり旗ですが、数が増えました。

安心・安全なまちづくりに少しでも役立てばと思います。

今日の南関一小

先週金曜日の授業参観・学級懇談お世話になりました。

今日の子どもたちの様子です。

4年生はプールで水泳の授業が行われていましたが、雷が鳴ったため、途中で早めに授業を終わりました。ちょうど移動の時間だったため、写真が撮れませんでした。「もっと泳ぎたかったです」と言っていました。

初任者授業参観

今日の午前中は、谷口南関町教育長様による初任者の授業参観もありました。

落ち着いた雰囲気の中で、しっかりとした授業が行われていることをたくさん褒めていただきました。ありがとうございました。

授業参観・学級懇談、PTA本部役会会

今日は授業参観・学級懇談が行われました。

保護者の皆様、たくさん来校いただき、ありがとうございました。

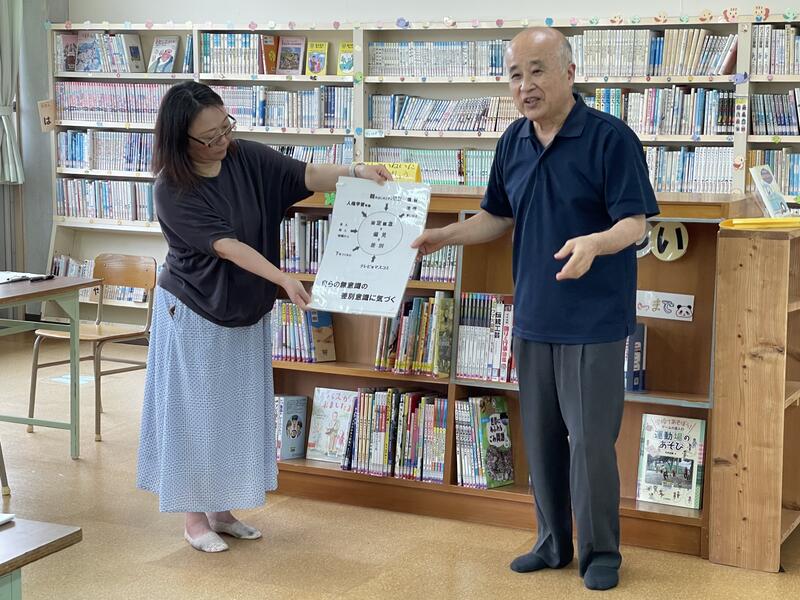

また、その後行われたPTA本部役員会では、南関町地域人権教育指導員の大石様より人権に関するミニ講話をしていただきました。

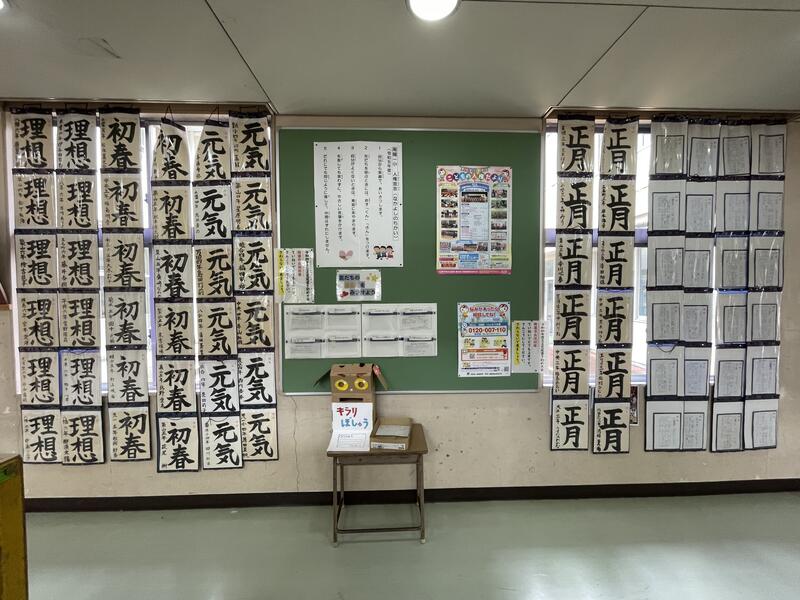

人権宣言をみんなで確認して帰る

今日は一斉下校の日です。

みんなで決めた人権宣言をみんなで確認して家に帰りました。

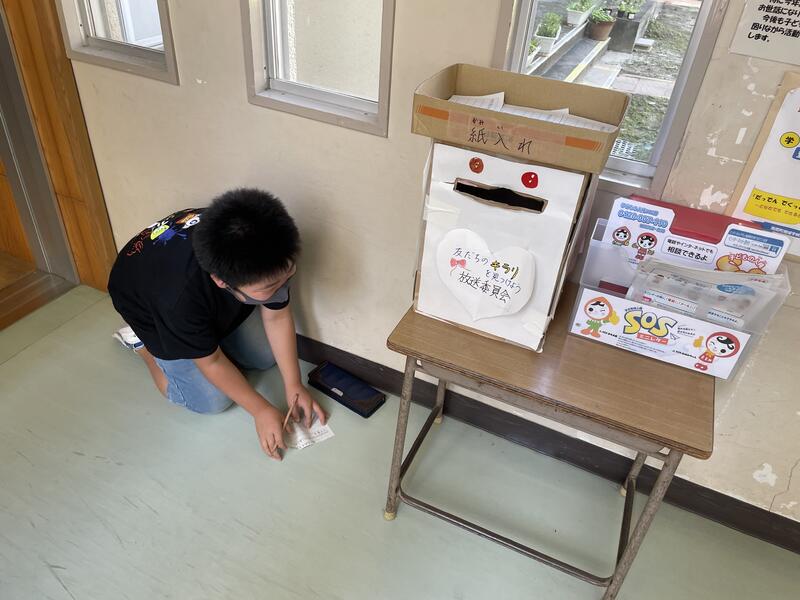

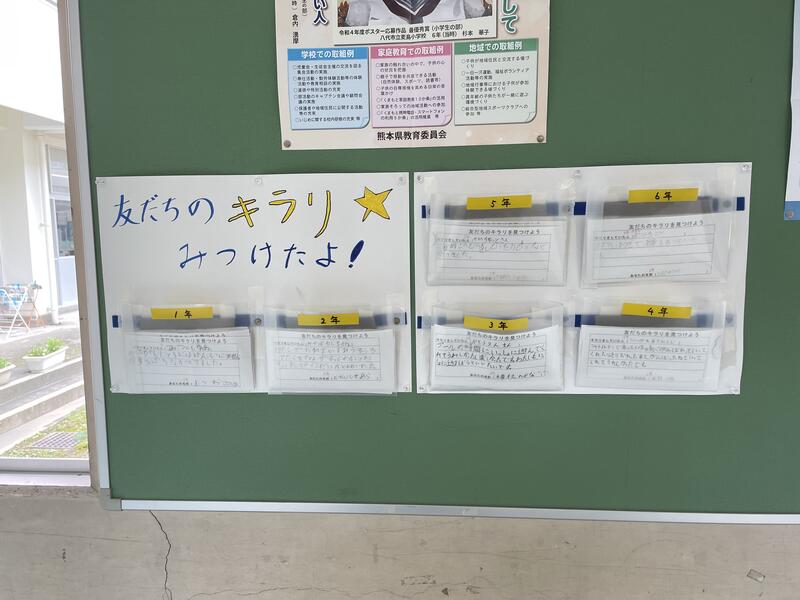

キラリを見つけた人発見

廊下を歩いていると、キラリコーナーでキラリカードを書いてくれている5年生がいました。

友だちのキラリを見つけてくれてありがとう!

3年生「大豆のたねまき」

今日の午後から3年生は、丸美屋の芥川様に講師としておいでいただき、大豆のたねまきを行いました。

芥川様、子どもたちのために本日はありがとうございました。

3年生のみなさん、大豆がどんどん大きくなるといいですね。

きょうの南関第一小学校

今日の授業の様子です。

6年生は卒業アルバムの写真撮影も行いました。

読み聞かせとふれあい訪問、のぼり旗取り付け

今朝は、ボランティアの皆様による読み聞かせと民生児童委員の皆様によるふれあい訪問が行われました。

校門横には、防犯用ののぼり旗を事務の先生が取り付けてくれました。

読み聞かせの様子です。

つぎに「ふれあい訪問」の様子です。

雨のため、6年生の授業が行われていたプールには行けませんでした。

新しく取り付けたのぼり旗です。

今日の南関一小

昨日の休校はお世話になりました。

今日は久しぶりにいつもの授業風景が見られました。

6月学校だより

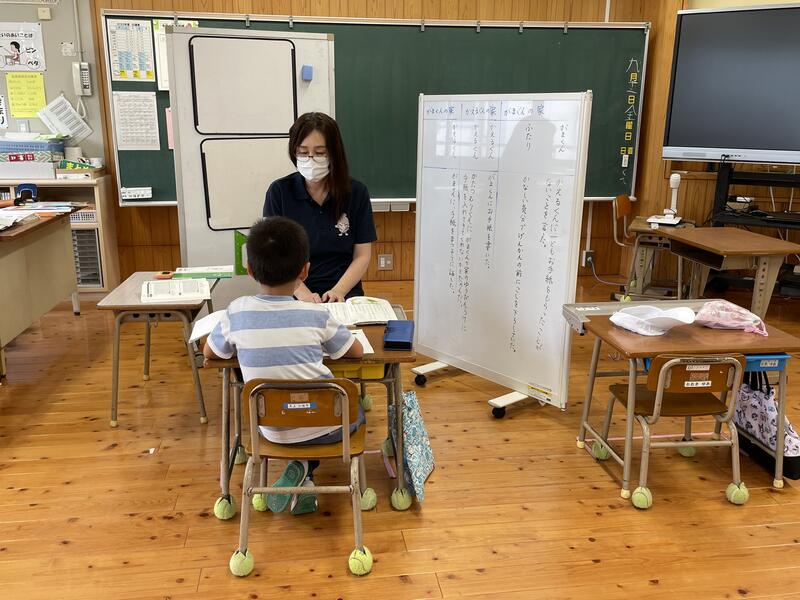

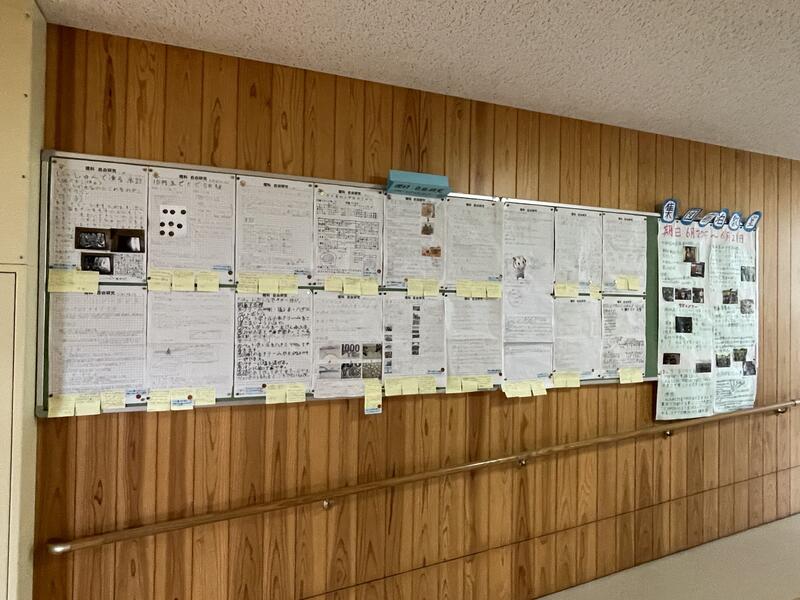

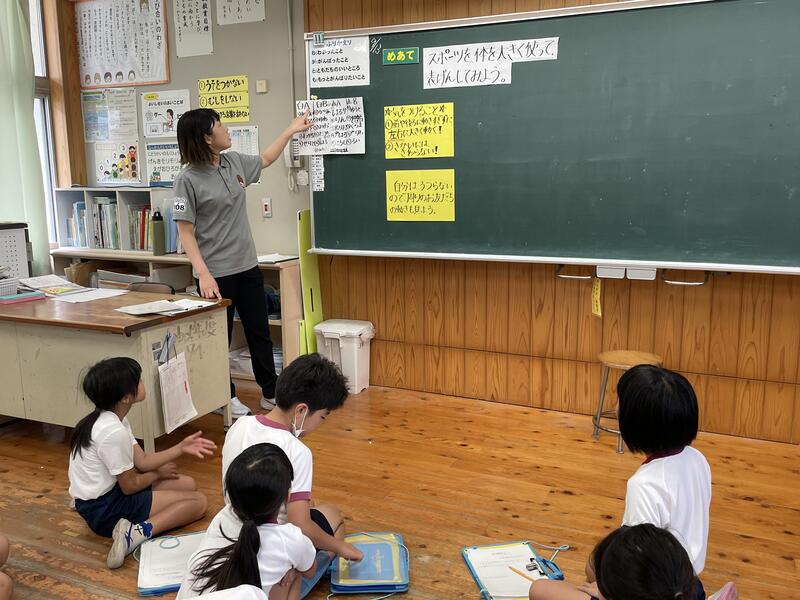

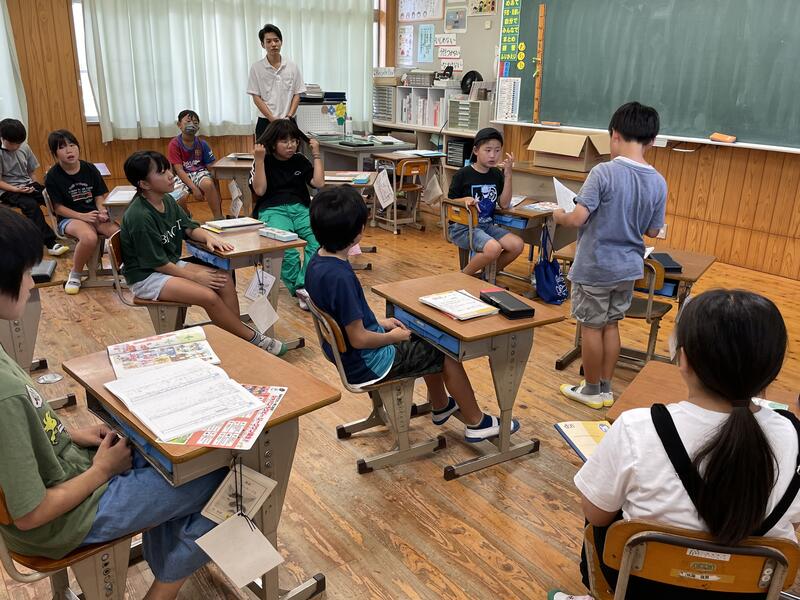

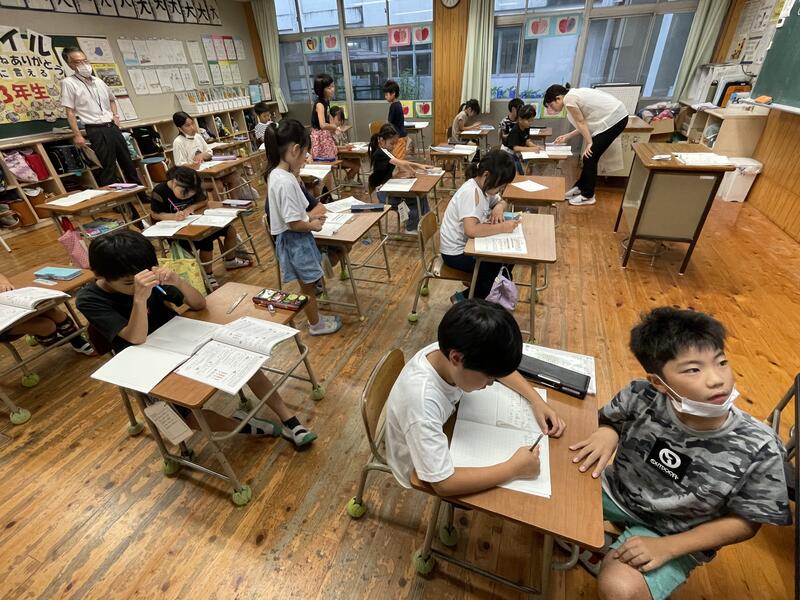

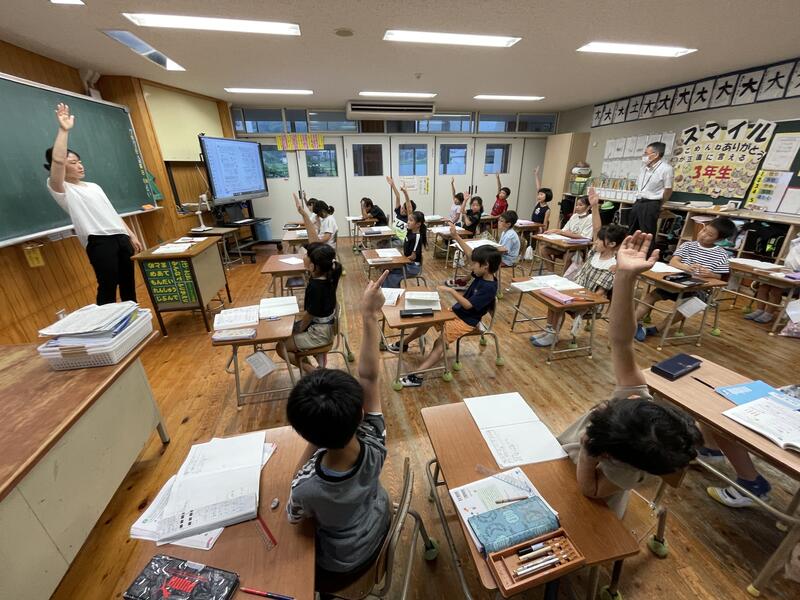

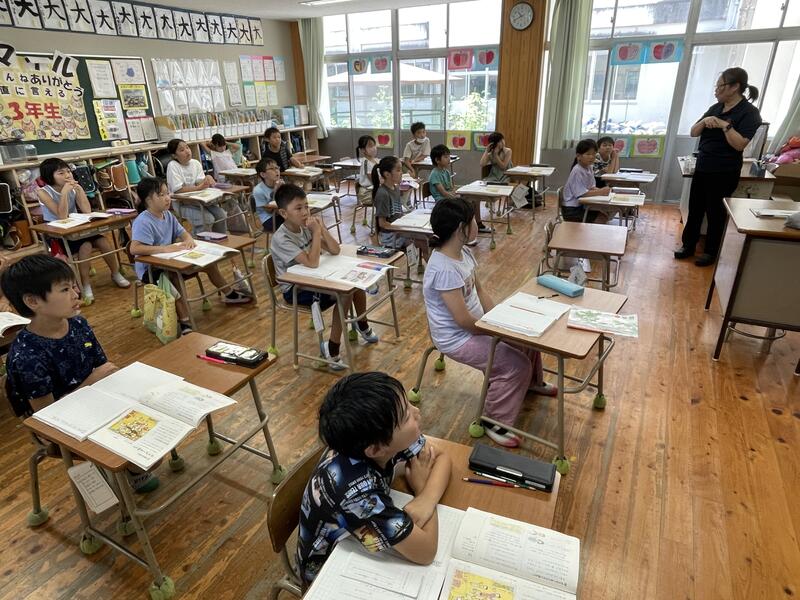

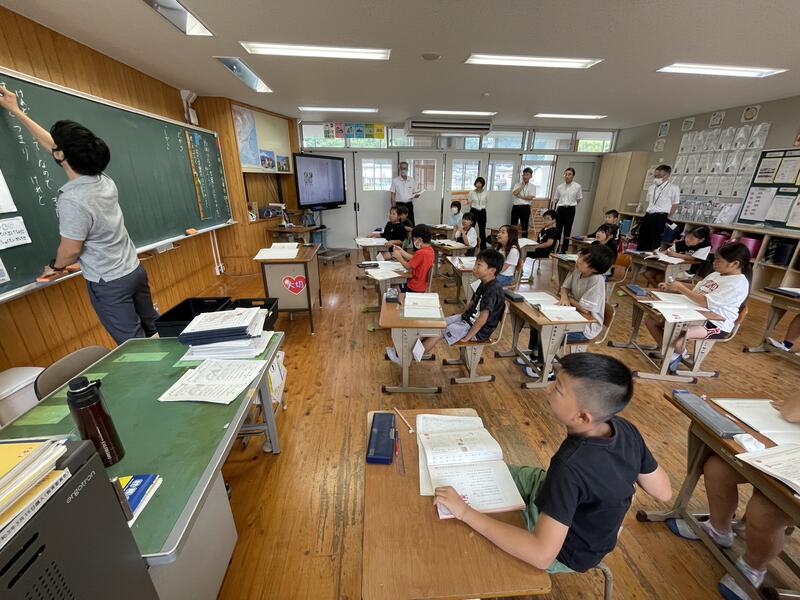

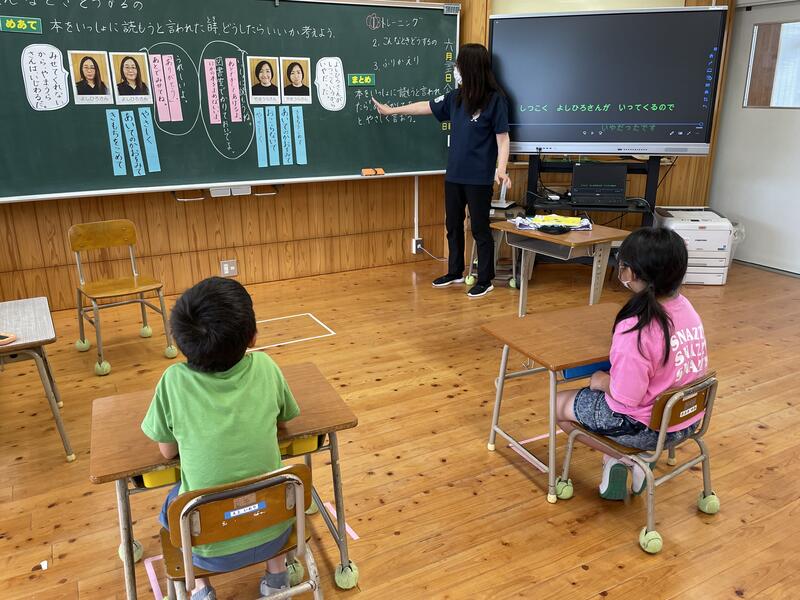

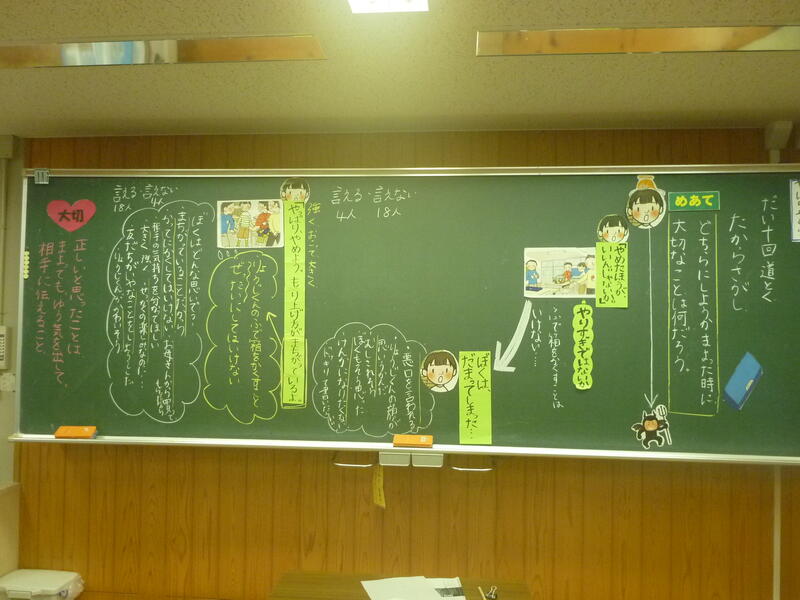

3年生道徳科研究授業

今日は3年教室で道徳科の研究授業が行われました。

正しいと思ったことは、自信を持ち、勇気を出して伝えることが大切であることについて話し合いました。

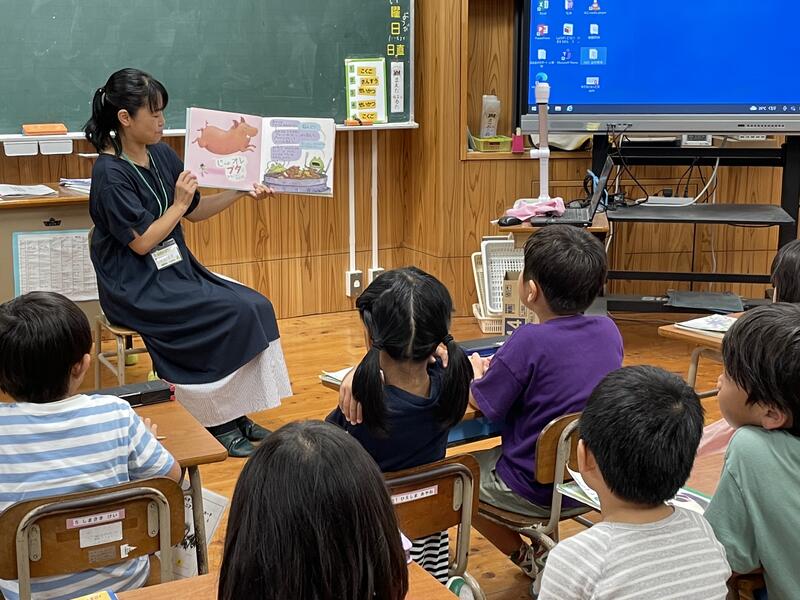

読み聞かせ

今日はPTA家庭教育委員会の皆様による読み聞かせが行われました。

メンバーの皆様、素敵な読み聞かせをありがとうございました。

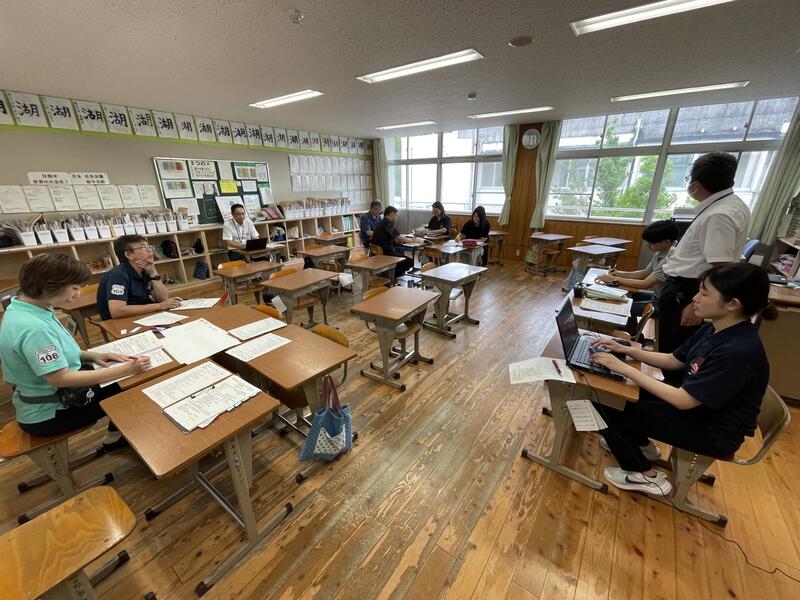

校内研修「6年算数科授業事後研究会」

26日の放課後、6年の算数科授業事後研究会を行いました。

「対話を中心に学びを深める授業」であったか、話し合いました。

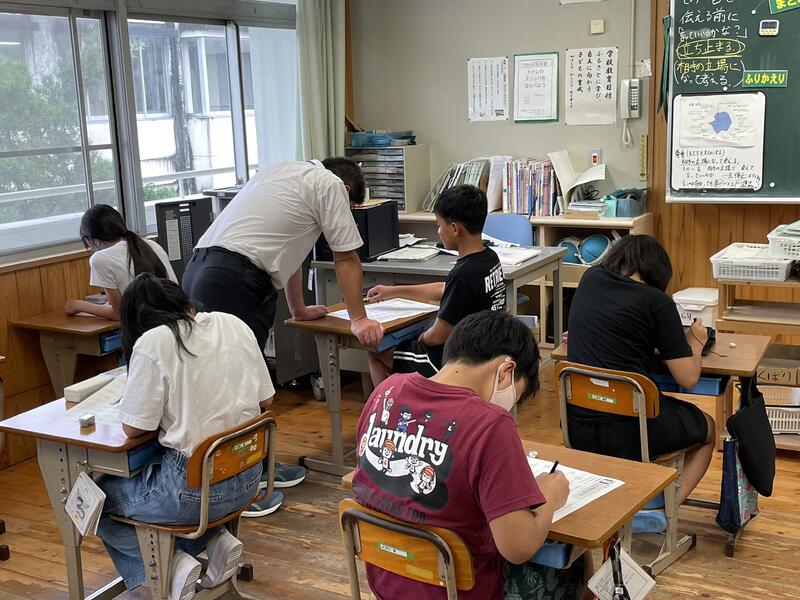

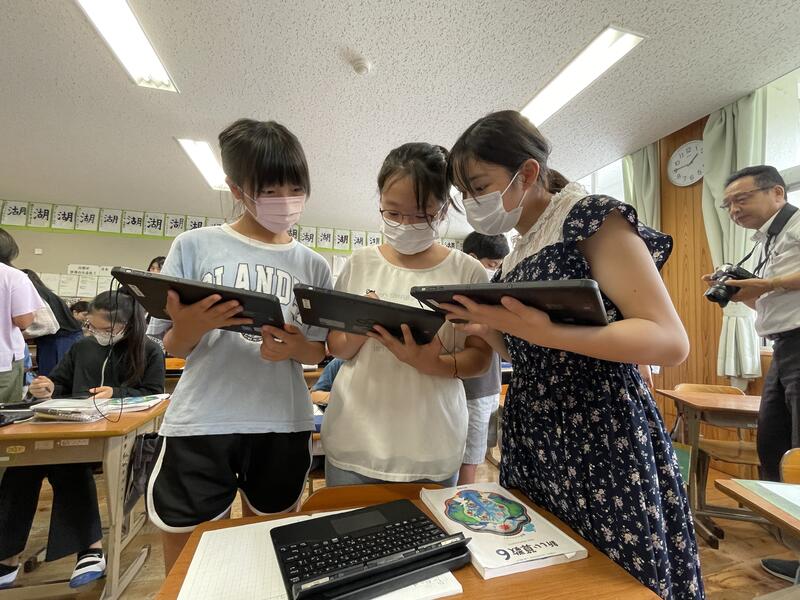

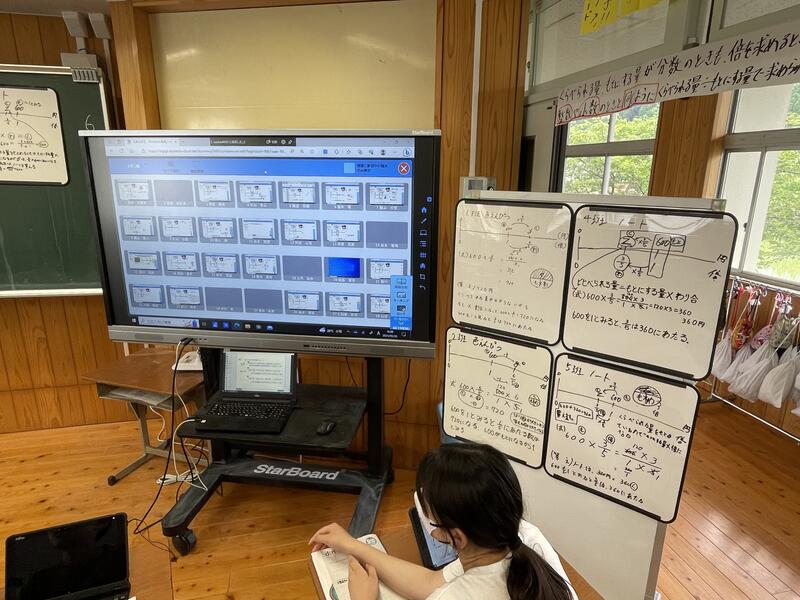

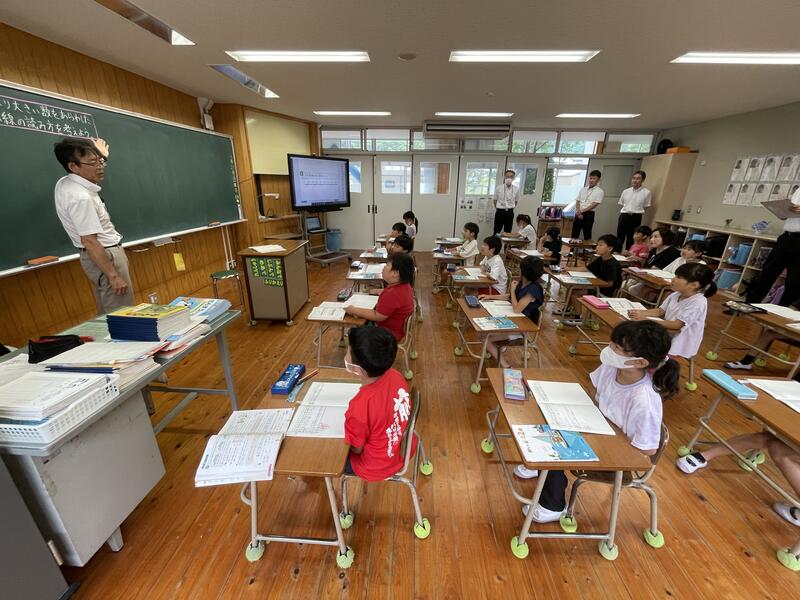

6年算数研究授業

今日は5時間目に6年教室で算数の研究授業が行われました。

先生の指示にきちんと反応し、学習活動が進んでいきました。

高学年らしい、落ち着いた学習態度でした。

南関町校長会

今日は本校で南関町校長会が行われ、授業を参観していただきました。

今日の南関一小

今日の授業の様子と学校の風景です。

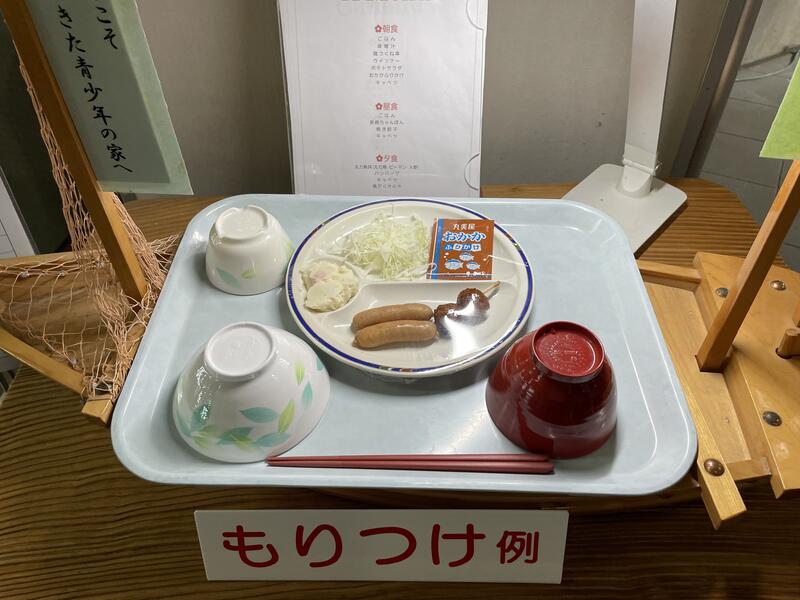

集団宿泊教室、2日目

集団宿泊教室2日目です。

風が強い朝となりました。

南関一小のみんな元気です。

風がとても強くペーロン船での活動ができないため、体育館でニュースポーツをすることになりました。

退所式が始まりました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 猿渡 博実

運用担当者

教諭 西村 隆二

〒861-0803

熊本県玉名郡南関町関町188 南関町立南関第一小学校

TEL:0968-53-0009

FAX:0968-53-0086

E-mail:

URL:

http://es.higo.ed.jp/nankan1e/