学校生活

6月29日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、回鍋肉、平麺スープ、ジューシーです。

〈ニンニク(大蒜)〉

ニンニクの原産地は、中央アジアのキルギス地方と言われていて、日本には中国を経由して、奈良時代頃にはもう伝わっていたとされています。古くは紀元前3000年以上も前に古代エジプトからギリシャなどではすでに薬用(強壮用)として栽培されていたようです。現在、スーパーなどには、安い中国産のものが大量に出回っていますが、国産では青森が全国の約67%を出荷しています。青森のにんにくは質が非常に高く、味、香り共に優れています。中でも青森県三戸郡田子町は生産高日本一です。(出典:旬の食材百科事典)

〈ココナッツ〉

以前、ココナッツの話を英語指導補助教員のセシリアとしたことがありました。そしたら、セシリアが、「天草のスーパーでココナッツが売られていたので、買ってきたよ。」と言って見せてくれました。それがこちら ジャジャーン

ストローまでついています。「みんなで食べようよ。(飲んでみようよ。)」と言うので、冷蔵庫で冷やしておいて昼休みに割ってみました。

包丁でちょっと切ってストローをさしてみましたが、ささりません。「もっと切らなくちゃ。」ということになりましたが、スポンジ状の部分は柔らかいものの、中の実が堅いのなんのって!包丁がボロボロになりました。とうとうノコギリのついたツールナイフまで持ち出して、ようやくジュースをみんなで飲むことができました。「実の内側も食べられるよ。」とセシリアが言うので、真っ二つに切ることにしました。その時、事務の先生がハンマーを持ってきたのが少し怖かったのですが、なんとかツールナイフのノコギリで真っ二つにすることに成功しました。

そして実の内側の白い柔らかい部分をスプーンで取り出してみんなで食べました。

ジュースの方は優しい甘さがしました。実の内側のほうは、食感も良く、ココナッツの味がしました。(あたりまえですが)

とにかく、ワイルドでダイナミックな体験活動ができました。セシリア先生ありがとうございました。

〈今日のお客様〉

梅雨も明け、校舎内には様々なお客さんがこられます。今日のお客さんを紹介します。

〈フラメンコ〉

今年も江浦さんにお願いして、3・4年生のフラメンコの指導をして頂き、学習発表会で披露する予定です。今年は生演奏もして頂けるそうです。江浦さんよろしくお願いします。

6月28日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、ちゃんぽん、ビーンズサラダです。

〈ちゃんぽん〉

今日は、長崎県の郷土料理ちゃんぽんです。明治時代に長崎に住んでいた「チン・ヘイジュン」と言う人がお店を開いたことから有名になり、現在では中華料理の人気メニューになっています。「ちゃんぽん」という言葉には「まぜこぜにする」と言った意味があり、肉や魚、野菜などいろいろな食材をまぜこぜにして入れることから「ちゃんぽん」と呼ばれるようになったそうです。今日のちゃんぽんには、豚肉、人参、キャベツなど9種類の食材が使われています。

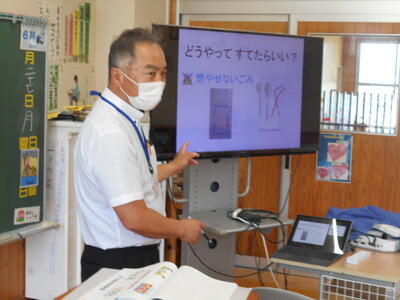

〈4年 環境学習〉

昨日、天草市役所天草支所より、宮川さんと白川さんにおいで頂き、環境学習をして頂きました。なかでも「天草市は人口が減少しているのにひとりあたりが出すゴミの量が増えており、ごみの減量をする必要がある。」とのお話でわたしたちがこれから取り組んでいかなければならない課題が分かりました。また、令和9年には楠浦に新たに建設されるごみ焼却場に一本化されるということも教えて頂きました。宮川さん、白川さんありがとうございました。

〈1・2年生 読み聞かせ〉

今日は、行合さんにおいで頂き、読み聞かせをして頂きました。今日のお話は「ムカムカ! “いかり”はあばれんぼう. (2020). 日本: 少年写真新聞社」でした。子供達は身を乗り出して聴き入っていました。行合さん、いつもおもしろいお話をありがとうございます。

※少年写真新聞社 本の紹介より

ムカッときたら、もう止まれない?! だれもが持つ「怒り」の感情の正体や、うまくつきあう方法を教えます。

6月27日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚のマヨネーズ焼き、お手製すいとん汁、五目きんぴらです。

〈すいとん〉

すいとんとは、小麦粉のだんごを入れた汁のことです。小麦粉をやわらかめにこねて適当にちぎり,みそ汁やすまし汁で煮ます。野菜その他ありあわせの材料を加えて増量することができ,調理も簡単なため,1923年の関東大震災時や第2次大戦直後の食糧難時代には主食副食兼用の食事として盛んに行われました。水団,水飩,炊団などと書き,水団の語は、南北朝あたりから見られるようになりました。(出典:世界大百科事典 第2版)

〈新しいお友達〉

3年生に転入があり、児童数が1人増えて56人になりました。みんなとっても喜んでいます

〈梅雨明け〉

気象庁は27日午前11時「関東甲信、東海、それに九州南部が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年と比べると関東甲信と東海で22日、九州南部で18日、いずれも早くなっているほか、去年と比べると関東甲信で19日、東海で20日、九州南部で14日いずれも早くなっています。さて、それでは熊本県は九州南部でしょうか?それとも九州北部でしょうか?気象庁が公表している区分では<九州南部>は宮崎県、鹿児島県の本土、種子島、屋久島。<九州北部>は、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県となっていて、一般的な区分とは少し違います。九州南部の梅雨明けと九州北部の梅雨明けの差は平年ですと4日ぐらい、昨年ですと2日ですから、熊本県も今週中には梅雨明けすると思われます。

〈野菜がどんどん成長しています。〉

金曜日には小さかったキュウリが、今日はこんな感じです。

2年生のミニトマトも

さて、野草はどうかといいますと、

ヒメジョオンです。

ムラサキカタバミです。そして

ネジバナです。今年はめずらしく4本並んで咲いていました。

どんな野草にも名前があるのがすごいところで、名前がないものがあるとすれば、それは新種です。

6月24日(金)

今日の給食のメニューは、ビビンバ、ワカメスープ、蓮根サラダです。

〈ビビンバ〉

今日は、韓国料理「ビビンバ」です。今日のビビンバには、牛肉・しいたけ・たまご・たけのこ・にんじん・ほうれん草・大豆もやし・ゴマなど8種類の食材が入っています。また、ワカメスープといった定番料理もメニューに加えています。韓国料理にはビビンバの他にもいろいろな種類があるので、調べてみると良いですね。

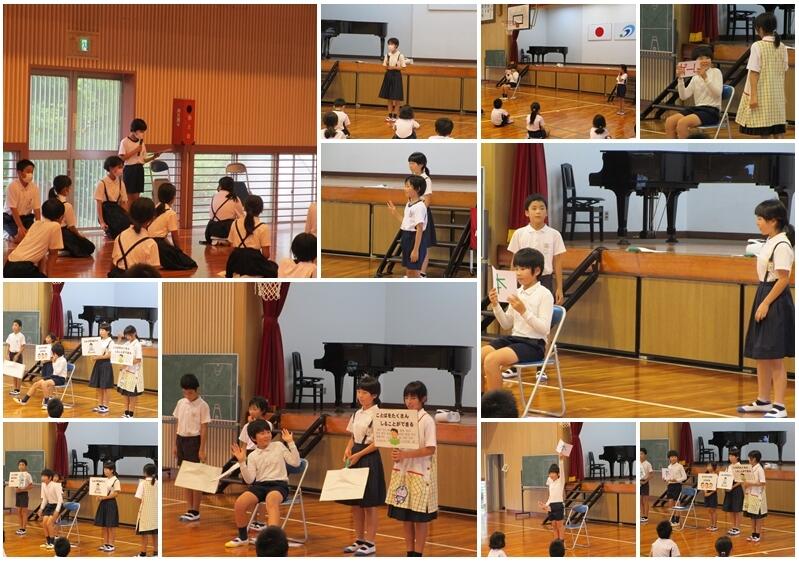

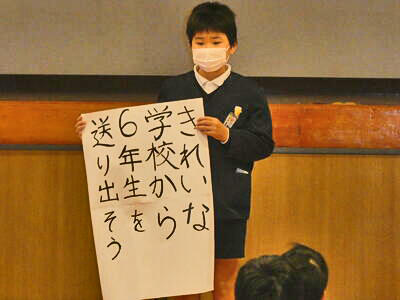

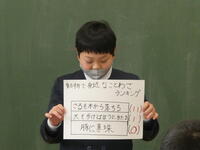

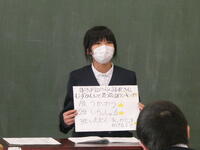

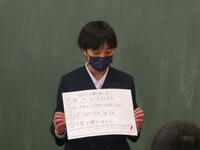

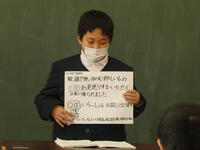

〈児童朝会〉

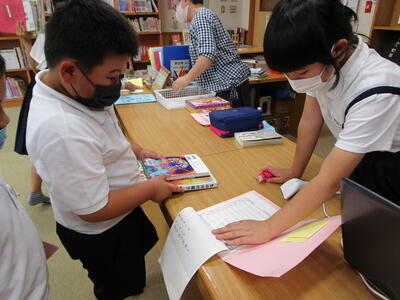

今日、児童朝会がありました。図書委員会と保健環境委員会の発表がありました。

図書委員会の発表では、読書の効果として「①心が豊かになる。②想像力がひろがる。③集中力がつく。④言葉をたくさん知ることができる。」ということについて劇を通して分かりやすく教えてくれました。保健環境委員会の発表では、「①水を大切にします。②電気を大切にします。③物を大切にします。④学校をきれいにします。」という天草小環境ISOについて呼びかけてくれました。感想発表では「2つの委員会が教えてくれたことを生活の中で生かしていきたいです。」など低学年から高学年までたくさん発表してくれました。劇や発表のシナリオも自分たちで考えて覚え、集会そのものもすべて子ども達だけの声で進めることができました。

〈1年生からのプレゼント〉

学校主事の吉田先生に1年生の女の子がプレゼントをしてくれたそうです。それがこちら

お世話してくださっていることに対する感謝の気持ちを表したのだろうと思います。

それではみなさん

また来週!ヾ(*´∀`*)ノ

6月23日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、ジャガイモの手作りコロッケ、オニオンスープ、キャベツサラダです。

〈コロッケ〉

コロッケは西洋料理のcroquette(クロケット)を模倣した日本の洋食の一つです。トンカツ、カレーライスと共に大正の三大洋食の一つとされており、大正末期から昭和の初めにかけての洋食大衆化の中で都市部の日本人に広く普及しました。単にコロッケと言った場合はジャガイモを使ったものを指し、クリームソースを使ったものはクリームコロッケと呼ばれて区別されます。日本国外に逆輸出された日本式コロッケは日本語そのままに'Korokke'と呼ばれています。

〈5年生 集団宿泊教室・水俣に学ぶ肥後っこ教室〉

今日は、あしきた青少年の家を出発し、水俣に向かいます。環境や水俣病について学びます。そして黒之瀬戸から牛深へフェリーで渡り、天草町に帰ります。「八代海をぐるっとひと回り」のルートです。

朝の集いを済ませ、朝食をとっています。

ラジオ体操がわりのダンスです。

そして朝食

とにかく全員元気です。退所式も済み、水俣に向かっています。

天気にも恵まれました。

百間排水口を見学しました。

水俣病資料館で伝え人の浮嶌さんのお話をお聞きしました。

お昼頃、急に雨風が強まったので、困っていたところ、資料館の方のご厚意で室内で食べる事ができました。有り難うございました。

環境センターで中村先生に環境について学習させていただきました。SDGsなど最新のデータに基づいたお話は興味深く、みんな熱心に聞き入っていました。また、パックテストで実感を伴う理解ができました。有り難うございました。

環境センターを出て、現在、黒之瀬戸に移動中。

フェリーの中でもみんな仲良し!

もうすぐ牛深港に到着します。誰ひとり車酔いしなかったのは、運転手の白石さんのなめらかな運転のおかげです。みんな感謝しなくちゃね。ありがとうございました。^_^

〈伊野先生描画指導〉

学校では2,3年生が伊野博子先生にご指導いただきながら、あじさいの絵を描いています。

6月22日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カボチャのそぼろ煮、ごぼうサラダ、ぶどうゼリーです。

〈規則正しい食事〉

わたしたちは、ふつう1日に3回の食事をとります。そして食べたものは、早いものなら2時間、遅いものでも6時間で消化されます。しかし、3回の食事以外に間食したり夜食をとったりすると胃は休むひま無く働かなければなりません。そうしたことを続けると胃を疲れさせ、傷めつけてしまいます。胃を守り、消化を助けるためには、規則正しく食事をとり、良く噛んで食べることが大切です。

〈テナガエビ〉

学校横の川(倉川)で捕ったテナガエビも元気です。市販の餌(ザリガニの餌)をよく食べます。立ち泳ぎが得意のようです。

〈5年生 集団宿泊教室〉

バスは下田北を通過 。全員元気です。

福連木で全員乗車。誰も車酔いしていません。

晴れ間も見えてきました❗️

宮原サービスエリアで休憩。誰も車酔いしていません。

あしきた青少年の家に無事到着。運転手さんにお礼をいいました。明日もよろしくお願いします。

入所式も済み、デッキでお弁当。

部屋は全室おーしゃんびゅー ♪空は青く澄みわたり~

ビンゴオリエンテーリングの説明です。

ビンゴオリエンテーリングのコース図です。子供達は今、野山を歩き回っています。

1位グループ到着❗️

2位グループもゴール

3位グループ ゴール

4位グループも無事到着❗️

ビンゴの答え合わせ中

みんな2時間歩き回って疲れたようですが、「楽しかった!」と言っています。この後、お風呂→夕食→ニュースポーツ→就寝の予定です。

全員けがや体調不良もなく、元気に過ごしています。ご安心ください。

屋外での活動が終わって入浴を済ませたところ、そとは雨模様。なんと運のよい人達なのでしょう。

只今食事中、今日のメニューは、豚丼、ハムカツ、モヤシの澄まし汁、ごぼうの和え物、青リンゴゼリーです。

これから夜の活動のニュースポーツです。

6月21日(火)

今日の給食のメニューは、ココアパン、ハムエッグ、ラビオリスープ、マカロニサラダです。

〈牛乳〉

牛乳の味はいつも同じではありません。それは、牛乳の元となる生乳は乳牛が生み出す農産物だからです。牛乳の味や成分は、牛の種類や育て方、餌の種類や季節によって変わります。特に牛は暑さに弱いため、夏は餌を食べる量が少なくなり、乳脂肪分などが減ってあっさりとした味になります。また牛乳自体の温度、食事との組み合わせ、飲む人の体調などによって、感じ方が変わることもあります。

〈歌声タイム〉

今月は歌声タイムで「♪エーデルワイス」を歌っています。今日はALT・英語専科・英語指導補助の先生方がおいでになる「English Day」なので、より正しい発音になるように一緒に歌っていただきました。

その成果がきっと現れると思います。3人の先生方ありがとうございました。

〈5・6年生読み聞かせ〉

今日は福連木の仁田直美さんにおいでいただき、読み聞かせをして頂きました。

電話の呼び鈴を鈴で表現されるなどの工夫をして頂き、5・6年生もお話に聞き入っていました。仁田さん、いつも興味深いお話の読み聞かせをして頂き,ありがとうございます。

今日のお話の絵本(出版社からの内容紹介)

「かぜのでんわ」絵本 作: いもと ようこ 出版社: 金の星社

つたえて、あのひとに・・・・・・

岩手県大槌町にある「風の電話」。線はつながっていない・・・・・・。電話にこめられた「想い」を絵本に。山の上に置かれた電話。だれもが自由に使えて、今はそばにいない人と話すことができます。でも実はそれは電話線のつながっていない電話でした。岩手県大槌町に東日本大震災のあと設置された風の電話ボックスをモデルにした絵本。

〈カワムツの婚姻色〉

理科室で飼育しているカワムツは元気に成長しています。夏に向けてオスの婚姻色はますます濃く、きれいになっていくと思います。川魚ですが、観賞魚としても売られています。上から眺めていても体側の太い紺色の縦帯やそうした婚姻色は見ることはできませんが、水槽で飼うと横から観察することができます。

6月20日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鰯の生姜煮、なすの味噌汁、きのこのソテーです。

〈食品ロス〉

FAO(国際連合食糧農業機関)の報告書によると、世界では食料生産量の3分の1に当たる約13億トンの食料が毎年廃棄されています。日本でも1年間に約612万トン(2017年度推計値)もの食料が捨てられており、これは東京ドーム5杯分とほぼ同じ量です。日本人1人当たり、お茶碗1杯分のごはんの量が毎日捨てられている計算になります。現在、地球上には約77億もの人々が生活をしていますが、途上国を中心に8億人以上(約9人に1人)が十分な量の食べ物を口にできず、栄養不足で苦しんでいます。その一方で、先進国では余った食料がまだ食べられるのに捨てられているのが現状です。日本の食料自給率は先進国の中でも低く、多くの食べ物を海外からの輸入に頼っています。しかしながら、多くの食品ロスを生み出しているという状況は、社会全体で解決していかなくてはならない課題の一つです。(出典:農林水産省HP)

〈農園の様子〉

梅雨に入り、農園の野菜にも花が咲き、実がなりはじめています。昨年残しておいたセイバンナスにも花が咲きました。今年はたくさん実るかな?

6月17日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、キビナゴの香り揚げ、肉じゃが、ピリ辛キュウリです。

〈ふるさとくまさんデー〉

今日は、牛深の特産品キビナゴを香り揚げにしています。キビナゴは丸ごと食べられるので、カルシウムと鉄分がしっかり取れます。また、キビナゴのような青魚には、DHAやEPAが多く含まれ、記憶学習能力がアップします。食べた後にはしっかり勉強しましょう。

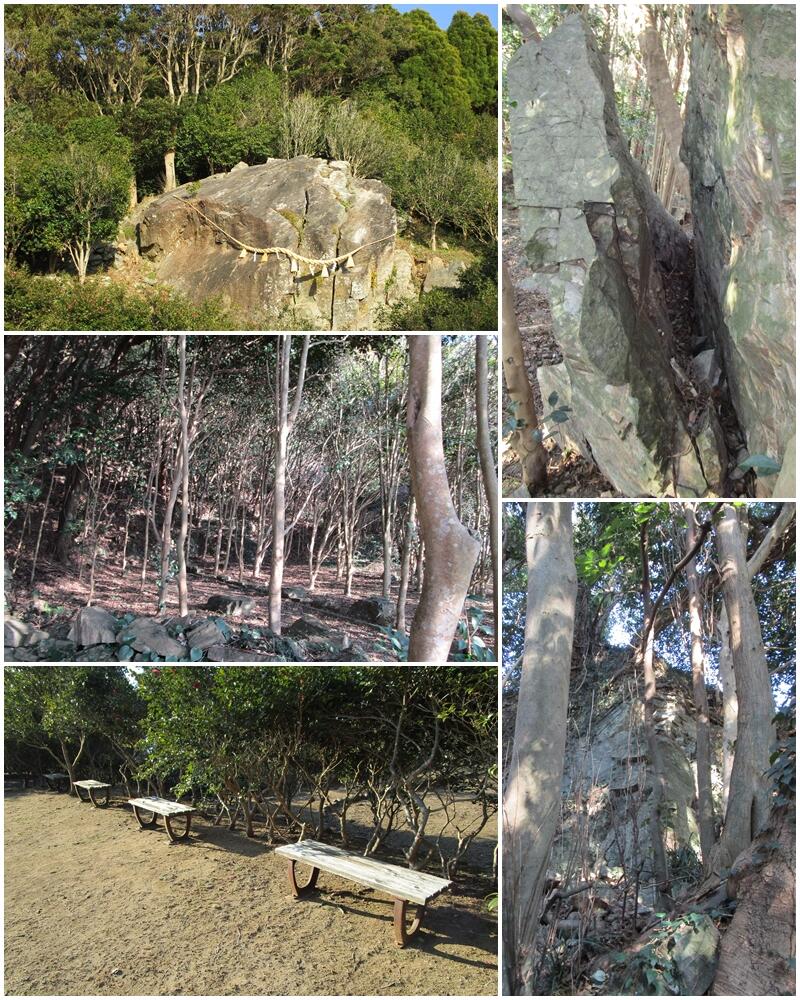

〈天草陶石といすの木〉

「いすの木」の虫こぶからできる笛について紹介した後、天草陶石や高浜焼について調べていくうちに「いすの木」の灰が陶磁器の木灰釉になることが分かりました。一見関係の無い両者のようですが、運動場の記念碑近くをよく見てみました。すると

これは、高浜小学校の創立100周年記念庭園が上田陶石からの寄贈によるものであることを示した記念碑です。この庭園の中に「いすの木」が植えられていることは単なる偶然ではないような気がします。どなたかこの「いきさつ」をご存じの方がおられたら教えてください。

※柞灰釉(いすばいゆう)とは

柞(いす)の木を焼いて作った灰を原料とした釉薬。石灰分が多く、鉄分が少ない。江戸時代の古伊万里にも使われていた。柔らかな色合いとしっとりとした釉肌が特徴。(出典:工芸用語集)

〈福連木饅頭づくり体験〉

今年も3年生が、かしの木館での福連木饅頭作りに挑戦しました。「だごの葉(サルトリイバラ)」まで見せて頂き、大変勉強になりました。自分たちで作った饅頭は、味も格別でした。かしの木館の皆さん、ありがとうざいました。また、今年も味噌づくりでお世話になります。よろしくお願いします。

6月16日(木)

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、焼きうどん、シーザーサラダ、わらび餅です。

〈和菓子の日〉

きょうは和菓子の日です。そこで問題です。昔から「水菓子」とよばれる物がありますが、それは次のうちどれでしょう。

①かき氷②くだもの③ゼリー

答えは②のくだものです。もともと日本では木の実やくだものを「かし」と呼びましたが、加工してお菓子を作るようになると区別するためにくだものを水菓子と呼ぶようになりました。和菓子は神様に五穀豊穣をお願いするお供え物として、お米から餅や団子が作られていました。6月16日の和菓子の日は室町時代の行事に由来し、江戸時代には将軍が大名らに2万個を超える和菓子を与える儀式【嘉祥の儀(かじょうのぎ)】が行われていました。

〈ノコギリクワガタ〉

昨日、大江の沢村さんがノコギリクワガタを学校に持ってきていただきました。それを児童玄関においておいたら子供達が「いいなあ、欲しいな。」と言いながら眺めていました。

そういえば、5年ほど前にも沢村さんにはクサガメをいただきました。今も児童玄関で飼っているあのカメです。

沢村さんいつもお心遣いありがとうございます。子供達も喜んでいます。

いきものといえば今日は職員室にこんなお客さんがありました。

ゴマダラカミキリムシです。窓の外の空はすっかり夏空です。夏といえばプール!今日はプール開き!

今日は、梅雨の晴れ間で気温・水温とも高く、絶好のプール日和で子供達も久しぶりのプールを楽しんでいました。

6月15日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、シューマイ、麻婆豆腐、梅サラダです。

〈梅干し〉

梅干しは、すごいパワーの持ち主です。梅干しは日本で千年以上も前から作られています。もともとは中国から薬として伝わったものです。そんな梅干しにはこんな話があります。江戸時代に日本全国で数十万人が亡くなる大飢饉がありました。しかし、和歌山県だけは亡くなった人がいませんでした。それは、和歌山県の殿様が梅干しづくりを進めていたからだそうです。「梅は、3つの毒を断つ」ということわざがあります。クエン酸パワーで悪い菌を殺して腸の働きを良くし、疲れも取ってくれる力があると信じられていたからです。日本に古くから伝わる梅干しをこれからも大切にしていきたいですね。

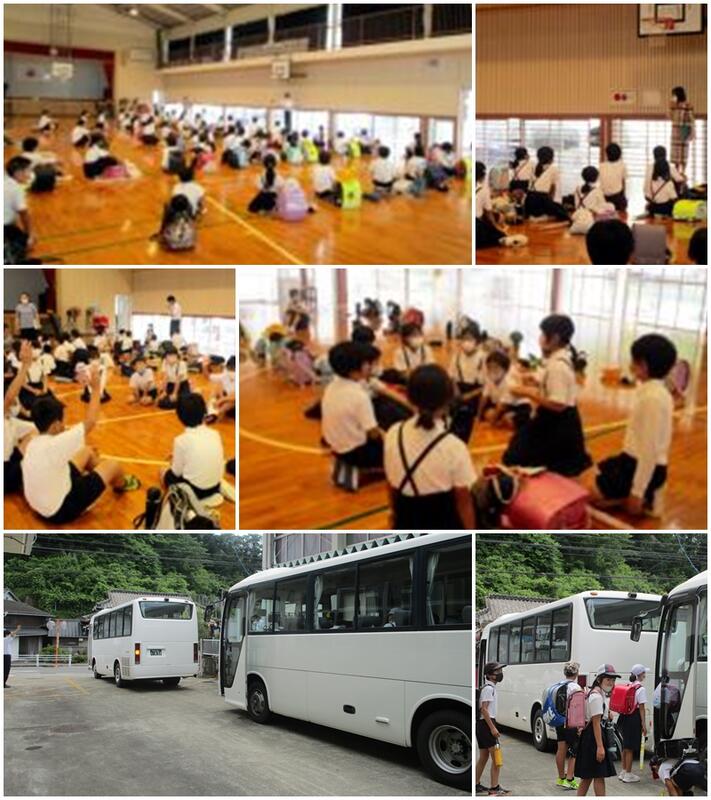

〈風水害避難訓練〉

今日、5時間目に大雨に備えて風水害避難訓練を実施しました。大雨が予想されるため、その前に速やかに下校させるための訓練です。体育館に集まり、班ごとに危険箇所も出し合い、確認しました。バスは体育館に横付けにしてもらいました。帰宅後は、各班の連絡係が無事に到着したことを電話で知らせてもらうようにしています。

6月14日(火)

今日の給食のメニューは、丸パン、手作りハンバーグ、コンソメスープ、フレンチサラダです。

〈お酢〉

今日はフレンチサラダに使われている「お酢」のお話です。酢は、和食・洋食・中華料理など世界中の料理に使われています。お酢は殺菌効果が高く、食中毒を防ぐ働きもありますが、特に注目されているのが疲れを癒やす働きが強いことです。お酢には疲れの原因となる「乳酸」を体の外に出す働きがあるからです。

〈作陶体験未公開写真〉

6月13日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、塩サバ、タマネギと豆腐の味噌汁、ひじきの油炒めです。

〈和食〉

ご飯を中心に、野菜・魚・肉・乳製品・海藻・豆類などの食材を使い、おかずを組み合わせる和食からは、健康維持に必要なエネルギーとバランスのとれた栄養を自然にとることができます。脂肪分の多い洋食に比べ、バランスが取れています。

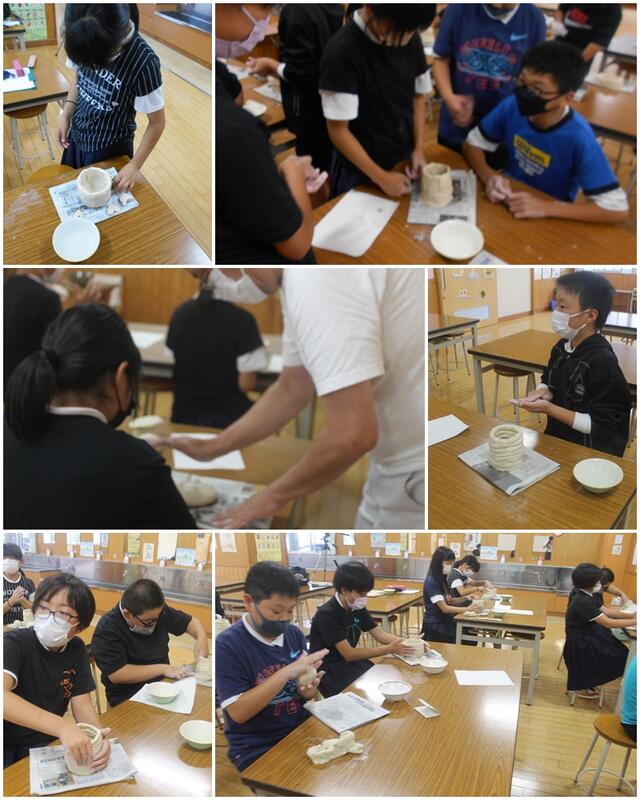

〈6年生 作陶体験〉

今年も、上田陶石(寿芳窯)の古田工場長においでいただき作陶体験をさせていただきました。天草の宝「天草陶石」を使って作陶体験ができる6年生は幸せだなと思います。古田工場長、毎年優しくていねいにご指導いただき、ありがとうございます。

〈天草陶石(あまくさとうせき)とは〉

熊本県天草郡下島西海岸一帯の地域で産出される、釉および素地のどちらにも使用される陶磁器原料になる陶石です。製品は、強く頑丈で濁りがなく美しく仕上がるのが特徴です。有田の泉山陶石と熊本の天草陶石については、他の原料との配合をせずこの石だけで磁器が作れるという、世界的にも他に類を見ない、珍しい陶石です。良質な原料のため現在も国内のみならず海外にも搬出されています。国内では主に有田焼、波佐見焼、清水焼等の陶磁器の原料として、また高圧送電用のガイシや宇宙船の耐熱剤としても使われており、かつてはスペースシャトルの耐熱タイルの原料としても使われたそうです。有田焼はもともと有田町の泉山陶石を原料として作られていましたが、大正時代以降は天草陶石を主に使用しています。そんな天草陶石が発見されたのは、かなり古く元禄の時代といわれています。正徳2(1712)年頃、肥前の製陶業者に天草陶石を供給したのが、製陶原料として使用した始めとされています。その後佐賀、長崎方面に供給され全国に広まっていきました。 明和8(1771)年には平賀源内が長崎奉行に提出した『陶器工夫書』で「天下無双の上品」と賞賛しました。天草島内では延宝4(1676)年には内田皿山で磁器が焼かれていることが古文書からわかっています。また宝暦12(1762)年には高浜村の庄屋上田家も焼き始めていることが記録に残されています。それから時代ごとに技術を革新し、細密な山水や人物など精巧な染付の作品がつくられました。原料や製法・窯道具など江戸時代から伝わる技術や技法も受け継がれており、現在も身近な生活の器として使われています。天草は国内の陶石生産量の約8割を占め、質・量ともに日本一です。豊富で良質な天草陶石は、砕きやすく形成しやすく、粘土を混ぜなくてもそのまま焼き上げるだけで美しい白磁に生まれ変わります。高い強度で製品は硬く、仕上がりの色は濁りがなくて美しいのが特徴です。天草産陶石100%の透明感のある純白やいすの木を使った木灰釉による温かみのある風合いの作品が長年愛されています。(出典:有田焼のすべて、Amacusa)

〈学校応援団〉

毎年、3年生のぐんぐんタイム(学力充実の時間)に学校応援団の方々にご指導いただいています。本日が今年度第1回目でしたが、雨にもかかわらずおいでいただき、ありがとうございました。おかげで子供達も張り切って学習プリントに挑戦することができました。お世話になります。よろしくお願いします。

6月10日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カレー、フルーツポンチです。

〈おやつ〉

今日6月10日は時の記念日です。ところで、主に午後3時ごろに摂る間食のことを「おやつ」といいますよね。現代では、時間に限らず、間食やお菓子をさして「おやつ」といっていますが、どうして間食のことを「おやつ」というようになったのでしょう。おやつという言葉ができたきっかけは、江戸時代の時間の区分で、今の午後2時から午後4時ごろにあたる時間を「八つ」もしくは「昼八つ」といったことからきています。江戸時代の中期ごろまで、食事は1日に2食が基本でしたから、八つ刻に間食をとることで、体力を持続させていたのです。そのため、この時間の間食が「お八つ」と呼ばれるようになり、次第に、時間を問わず間食のことを「おやつ」というようになったといいます。(出典:暮しに役立つライフスタイル情報)

〈歯科講話 4~6年〉

5校時は、本校校医の森口茂樹先生に「一生自分の歯で食べよう」というテーマでお話をしていただきました。毎日の歯みがきをがんばり、むし歯と歯肉炎を予防していけば8020は達成できますと言われました。歯の健康は全身の健康に影響するというお話もありました。講話のあと、子どもたちから自分の生活を振り返った感想が出されました。今日からしっかり取り組んでくれると思います。ていねいな歯みがきができていたら、「がんばってるね!」と声を掛けてあげてください!

〈読み聞かせ〉

今日は、隣峰寺ご住職の葛籠貫さんの読み聞かせでした。いつも楽しい絵本を持ってきて頂き、子供達もとても楽しみにしています。ちなみに今日は「じゃがいもポテトくん」という絵本です。

【出版社からの内容紹介あらすじ】

歌って楽しい、じゃがいもの愉快な絵本

子どもたちの大好きなじゃがいもくんのお話です。八百屋さんで売っているじゃがいもくんたちは、みんな北の国からきた家族です。店先で、仲良く並んでいますが、次々といろいろなうちに買われていって、離ればなれになってしまいました。涙涙のお別れでした。そして、ある日の幼稚園でのお昼の時間。子どもたちがお弁当箱を開けたとたん…コロッケになったじゃーむすくん、ポテトフライのとうさん、みんな、それぞれのうちで、おいしいじゃがいも料理に変身して、子どもたちのお弁当のおかずになって再会しました。

リズム楽しい、テーマソングが巻末についている「テーマソングのあるお話し絵本」です。

(出版社「小学館」より)

〈人権集会〉

今日の人権集会では、各学年の人権旬間の目標発表の後、10年前の天草小開校の頃のお話を山本先生にして頂きました。「なかよしのちかい」や「あまくさ運動」がどのようにしてできたのかについても教えて頂きました。とくに「あまくさ運動」(あ・・明るい笑顔、ま・・まじめな行動、く・・くじけない心、さ・・さりげないやさしさ)の「さりげないやさしさ」について縦割り班で、「やさしいね」と思った言葉や行動について出し合いました。感想発表では、「今日出てきた言葉や行動を生活の中で使ったり、実行したりしたいと思います。」と発表してくれました。開校以来の素晴らしい伝統が今も受け継がれています。今後もずっと受け継いで欲しいと思います。

〈今日のカメカメクラブ〉

テナガエビも元気です。水槽の写真はガラスの反射もあり、ピント合わせが難しいのですが、良く撮れています。

コイコイ池のカメはあたりの様子をうかがっています。

僕のげんこつ 顔より大きいよ!

押すなって!

棒の上で片足バランス (^O^)

それでは皆さんまた来週(^_^)/

6月9日(木)

今日の給食のメニューは、ピザトースト、ふわふわスープ、サラスパサラダです。

〈ピザトースト〉

今日のピザトーストは、1枚1枚給食センターで手作りしています。皆さんは朝ご飯を食べて学校に来ていますか?パンだけ、ご飯だけの人もいるかも知れませんね。パンだけの人は、パンをピザトーストに替えるとベーコンでお肉、タマネギやピーマン、トマトなどの野菜をとることができ、パンの炭水化物と合わせて、1枚食べるだけで赤・黄・緑の栄養が取れますよ。

〈日本の夕陽百選〉

天然の観光資源である「夕陽」を観光地の活性化に生かそうと「日本の夕陽百選」選考委員会が全国200ケ所の名所の中から、第1次、第2次、第3次をあわせ64ケ所が選定されました。そして、第4次で新しく4ケ所が選ばれました。 熊本県では上天草市・宇土市・天草市天草・天草市牛深が選ばれています。下の写真は6月8日下田北で撮影したものです。

〈6年生自学ノート〉

何と、自学ノート3冊目に入った人もいるようです!がんばっていますね

〈4年生 掲示板〉

個性豊かな作品です

〈今日のカメカメクラブ〉

記念碑の近くでおもしろい物を見つけて写真を撮りました。

さてさてこれは何かと申しますと、イスノキの葉についた「こぶ」のような物体でその正体は「虫こぶ」です。イスノキにできる虫こぶは、かつて子どもたちに笛遊びに使われてきました。この笛を吹くと「ヒョー」と音が鳴ることから、「ヒョンの木」という別名がつけられたと言われています。よく洗って実際に吹いてみました。

「ヒョー」というより「フォー」みたいな音がしました。ところで、このイスノキについて詳しく調べてみるといろんなことが分かってきました。イスノキは「椅子の木」と漢字変換したくなりますが、「椅子」ではなく「柞」と書きます。見慣れないこの漢字は「ははそ」と読み、クヌギなどの木を総称する意味合いがあります。九州ではこの漢字を「ゆす」と読む習慣があり、そこから変化して「いす」となったようです。また、イスノキはその丈夫さから、木材として古くから多くの人々に愛されてきました。非常に硬いのが特徴で、その強度から床柱として用いられたり、家具や杖などに加工されたりもしています。また、イスノキは木刀や櫛の材料としても有名です。櫛の歯は折れると縁起が悪いとされていたため、イスノキの硬度はとても重宝していたようです。イスノキ櫛はかつて大奥や宮中で使われた歴史があり、高級櫛材として貴重な地位を確立しています。また、そろばんの珠など、実に幅広いシーンで活用されているのです。また木材以外に染料や燃やしたあとの灰は陶器表面の釉薬(うわぐすり)として使われることもあるようです。(出典:ミツモアメディア)

6月8日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、手羽元の煮込み、汁ビーフン、枝豆サラダです。

〈食育月間〉

6月は食育月間です。この食育月間を機会に以下の12項目についてチェックし、毎日の「食べること」を見直してみましょう。○ゆっくりよくかんで食べている。○朝ご飯を毎日食べている。○家族で食卓を囲んでいる。○塩分の取り過ぎに気を付けている。○主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をしている。○体重を量り、食事量や運動量のバランスにに気をつけている。○非常時に備え、水や食品を用意している。○地域や家庭で受け継がれてきた食文化を知っている。○郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている。○食品ロス削減を意識している。○環境に配慮した食品を選んでいる。○農業や漁業などを体験する機会を作っている。

〈芋の苗植え〉

昨日、1・2年生が生活科の学習で芋の苗を植えました。芋の苗は、森口煌星くんのお家からたくさんいただきました。ありがとうございました!

放課後職員室では、「収穫した芋で何を作りましょうか?」「子どもたちは何が好きですかね~?」と芋の話で盛り上がっていました!

〈イヌビワ〉

きのうカメカメクラブの皆さんが撮ってくれた写真に下のようなものがありました。

実がなっていることに気付いて写真を撮ったのだろうと思います。イヌビワといえば2年生教室の前にもありました。それがこちらです。

しかし、よく見比べてみると同じイヌビワでも葉の形が違うことに気付きます。

2年生教室の前のものは「イヌビワ」であり、川沿いのイヌビワは葉が細いので「ホソバイヌビワ」のようです。さらに調べてみると

「イヌビワは雌雄異株であり、雌株にできる実は微かに甘味があって生食できる。ただし、小さな種がたくさん入っているため、ジャムにして食べるのが普通。実の形がビワに似るがビワほど美味しくはないという意味でイヌビワと名付けられた。雄株にも赤い実がなるが硬い上に、共生する小蜂の巣になっており食用できない。」(庭木図鑑 植木ペディアより)とあります。ビワと名前がつくものの「クワ科 イチジク属」なので、イチジクに似た味がします。イヌとつくのはビワに比べると美味しくないという意味ですが、この「イヌ」には「否ぬ」という説と「犬」という説があるようです。

6月7日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、白身魚フライ、ミネストローネ、イタリアンサラダです。

〈噛むこと〉

噛むことによってどんな運動能力が向上するのでしょうか。まずあげられるのが「筋力アップ効果」です。私たちは重いものを持ち上げるときに自然と口の周りにも力を入れています。歯をしっかり食いしばることで筋肉の力が4~6%アップすると言われています。また上下の歯が合わさることで脳の運動野に「かんだ」という情報が伝わり、体を動かす骨格筋などの反応や動きにも影響を与えるそうです。次に重心や姿勢の安定効果があります。歯の噛み合わせが悪いと重心がぶれやすくなることが分かっています。

〈テナガエビ〉

今年も6年生がテナガエビ(だくま)取りをしました。ペットボトルを切って作ったセル瓶に餌を入れて川に沈めました。

今回の餌は、味噌と豚肉とサバです。川は濁っていますが、そのほうが捕れやすいかも知れません。その結果はジャジャーン

10匹入っていました。テナガエビの他にもカワニナまで入っていました。大成功!

〈歯と口の健康週間 6月4日~10日〉

歯と口の健康週間は現在、厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会が実施している週間です。1928年(昭和3年)から1938年(昭和13年)まで日本歯科医師会が、「6(む)4(し)」にちなんで6月4日に「虫歯予防デー」を実施していました。1939年(昭和14年)から1941年(昭和16年)まで「護歯日」、1942年(昭和17年)に「健民ムシ歯予防運動」としていましたが、1943年から1947年までは中止されていました。しかし、1949年(昭和24年)、これを復活させる形で「口腔衛生週間」が制定されました。1952年(昭和27年)に「口腔衛生強調運動」、1956年(昭和31年)に再度「口腔衛生週間」に名称を変更し、1958年(昭和33年)から2012年(平成24年)まで「歯の衛生週間」、そして2013年(平成25年)より「歯と口の健康週間」になっています。(日本歯科医師会HPより)

本校ではこの期間中に歯と口の健康に関する保健指導を行っています。

〈委員会活動〉

6つの委員会に分かれ、それぞれが学校生活を楽しく豊かなものにするためにがんばっていました。各委員会メンバーは5人ずつと少ないんですがその分がんばってくれています。

運営委員会:集会の打ち合わせと練習をしていました。

給食委員会:ポスターを描いていました。

体育委員会:運動場のマーカー抜きや倉庫の片付け、ボールの空気入れをしていました。

放送委員会:放送室の片付けをしていました。

保健環境委員会:児童集会での環境ISOの呼びかけの短冊を作っていました。

図書委員会:読書を呼びかける劇の台本をみんなで考えていました。

みんな少ない人数でよくがんばっています。でもこのがんばりがきっと将来役に立つと思います。

〈カメカメクラブコーナー〉

コーナーになってしまいました。

ショウリョウバッタの兄弟を見つけました。

僕のアンテナ 感度最高だよ!

つぶれっちまうよー!プシュ~

指でつまめるほどの小顔です!

6月6日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、手作り卵焼き、五目汁、シーチキン和えです。

〈噛むこと〉

スポーツにおいて強い力が必要なときに「噛むこと」は大切な働きをしています。たとえばサッカー選手はキックをするとき、野球選手はバッティングやピッチングのとき、バレーボール選手はスパイクするときに強く噛んでいます。ですから歯を大切にしておかないといざというときに強い力を発揮することが難しくなるのですね。

〈2年生 タブレット学習〉

今日はICT支援員の平川さんに「Google Earth」の使い方を教えて頂きました。いつもそうですが、優しく分かりやすく教えてくださるので、子供達も楽しみながらICTに馴染んでいっています。

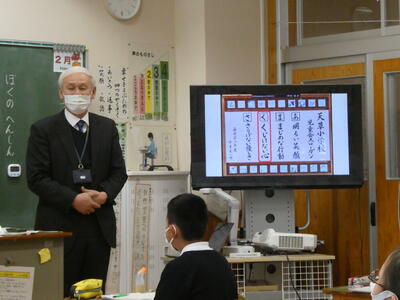

〈3年生・6年生毛筆指導〉

3年生と6年生は伊野修一先生に毛筆指導をして頂きました。起筆・送筆・収筆の力のかけ方や筆を動かすスピードを「トン・ツー・トン」と分かりやすく表現され、毛筆を書くときのリズムを意識するように工夫され、指導者にも勉強になります。子供達の黒板を見つめる目も真剣そのものです。

〈6年カメカメクラブ〉

カメカメクラブの皆さんが、学校に咲いている花の写真を昼休みに撮ってくれました。

上の段の花は、「泰山木(タイサンボク)」だと思います。中段は「カンナ」、下段はアメリカデイゴで和名は「海紅豆(カイコウズ)」だと思います。アメリカデイゴは以前にも紹介したと思いますが、日本に渡来したのは江戸時代末期から明治時代だといわれています。花が鮮やかで美しいことから、街路樹や公園の花木として使用されるようになりました。和名の「海紅豆(カイコウズ)」は、「海外から来た赤い豆」という意味です。南国情緒あふれる赤い色合いと独特な花びらの形が、当時の日本人には新鮮に映ったのでしょう。現在の日本では、鹿児島県の県花として指定されています。(出典:BOTANICA)

そして、もう一枚のとってくれた写真はこちら

ショウリョウバッタにしっかりピントが合っているところが素晴らしい!撮影テクニックが高まっているのかも知れません。今後が楽しみです。

6月3日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鰯のカリカリフライ、大豆の五目煮、キャベツの甘酢和えです。

〈虫歯予防デー〉

6月4日は虫歯予防デーです。みなさんは「8020運動」を知っていますか?「8020運動」というのは「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という呼びかけです。虫歯がある人は歯医者さんに行くと思いますが、虫歯がない人でも定期的に歯の健康チェックをしてもらうことをおすすめします。ブラッシングの仕方を点検してもらったり、初期の虫歯が見つかったりするかも知れません。一生使う自分の歯を大切にしましょう。

〈歯科講話〉

学校歯科医の森口先生に1~3年生対象に歯科講話をして頂きました。

写真を用いたプレゼンテーションが分かりやすく、虫歯予防のためにはプラークコントロールが大切であることが良く理解できたと思います。森口先生、多用中にもかかわらずご講話頂きありがとうございました。

〈6年生 高浜ぶどう講話・芯止め作業〉

高浜コミュニティーセンターで、高浜ぶどう会の宇土寿美さんの高浜ぶどうについての講話をして頂きました。そのあとコミュニティセンター横のぶどう園で芯止め作業を保存会の皆さんに教えて頂きながら体験しました。その後、センターに戻り、6年生からの質問にも答えて頂きました。高浜ぶどう復興についての興味深いお話やぶどう栽培の難しさについて学ぶことができました。宇土さんをはじめ、保存会の方々には優しく丁寧に指導して頂き、貴重な体験をすることができました。ありがとうございました。

6月2日(木)

今日の給食のメニューは、食パン、イチゴジャム、オムレツ、キャベツスープ、いりこナッツです。

〈牛乳〉

どうして毎日給食には牛乳が出てくるのでしょうか?答えは、牛乳には成長期には特に必要な栄養素が含まれているからです。カルシウムは丈夫な骨や歯をつくる元になります。タンパク質は、皮膚や筋肉、髪の毛など体を作る材料になります。ビタミンAは目や皮膚の健康を守ってくれます。牛乳を飲むとよいことがたくさんあるんですね。

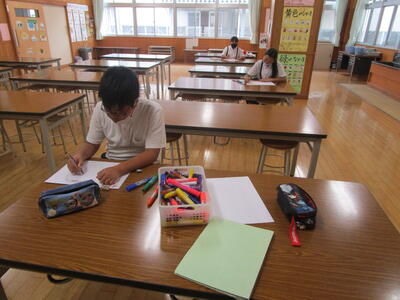

〈子ども民生委員委嘱状交付式〉

昨日、4年生への「子ども民生委員委嘱状交付式」が行われました。下の写真はその時の様子です。

交付式に引き続き、認知症サポーター養成講座が行われました。その中で、認知症の人を見かけたら以下のことに注意して接して欲しいというお話がありました。

○まずは見守る。○余裕を持って対応する。○声をかけるときは1人で○後ろから声をかけない。○相手に目線を合わせて優しい口調で○おだやかに、はっきりと○相手の言葉に耳をかたむけてゆっくり対応する。○大人の人に教えて一緒に声をかける。

子供達は元より、我々大人にもためになるお話でした。そのあと、民生委員児童委員のみなさんと「地域の一員としてできること」というテーマで協議がありました。最後は、お礼に子供達から「♪小さな世界♪」の唄のプレゼントをしました。天草圏域地域福祉推進員会 副会長 山田元信様をはじめ、主任児童委員の方々、児童民生委員の方々、お世話いただいた社会福祉協議会の皆さんありがとうございました。とても良い勉強になりました。

6月1日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草お魚バーグ、具だくさん味噌汁、人参きんぴらです。

〈今日は何の日?〉

皆さんは、今日は何の日か知っていますか?今日は国際食糧農業機関(FAO)が2001年に定めた「世界牛乳の日(World Milk Day)」です。日本では、日本酪農乳業協会(現 Jミルク)が2007年(平成19年)に6月1日を「牛乳の日」、6月を「牛乳月間」と定めました。牛乳や乳製品の良さを見直すとともに、乳牛を育てる農家の方々のことを考える機会にしましょう。

〈あじさいの花〉

あじさいの花が咲き始めています。天草小学校では低学年の絵の指導を地域学校協働活動推進員でもあられる伊野博子先生にGTとしておいで頂き指導して頂いていますが、伊野先生が撮影されたあじさいの写真があまりにきれいだったので、紹介します。

〈昼休みの子どもたち〉

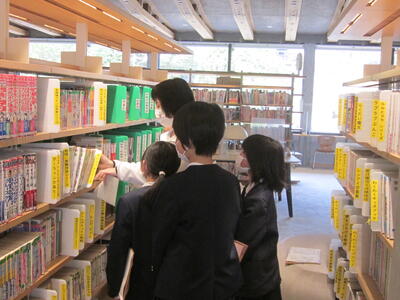

給食を食べて歯みがきをしたら、すぐ図書室へ!

本が大好きな子どもたちです。

次々と運動場に出て、異学年で仲良く遊びます。

外遊びも大好きです!

5月31日(火)

今日の給食のメニューは、火の国パン、ミートスパゲッティー、フルーツカクテルです。

〈火の国パン〉

「火の国パン」は熊本県産の小麦粉100%で作られています。ふつうパンは「グルテン」を多く含む「強力粉」を使って作ります。このグルテンの働きで弾力のあるふっくらしたパンができます。しかし、日本でとれる小麦粉にはこのグルテンが少なく、パンには向いていません。そのため研究開発が重ねられ、やっと熊本県産小麦粉100%の火の国パンが誕生しました。

〈カメカメクラブの大発見〉

その① じつは、カメとコイは仲良しだった!

その② 理科教材園で発見 恐竜の卵?

その③ 運動場で発見「巨大カタバミ」

5月30日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鯛の塩焼き、五目汁、カボチャサラダです。

〈天草宝島お魚給食の日〉

鯛は高級なお魚なので、なかなか給食に出すことはできません。今日の鯛の塩焼きは、御所浦の浦田水産さんから頂いたものです。浦田水産さんは3年連続で天草の子供達に鯛を無償で提供してくださっています。今日は鯛の味が生きるようにシンプルに塩焼きにしてあります。

〈イモ畑マルチ張り〉

5月28日(土)に岩下さんと3人の子供達でイモ畑に肥料を入れて耕し、黒マルチを張ってくださいました。いつもありがとうございます。

今年も立派なイモが育ちますように!

〈プール掃除〉

本日、午前中は雨でしたが、午後から雨は降らなかったので、予定通りプール掃除を行いました。少ない人数ですがみんなで集中して取り組み、短い時間でプールがピッカピカになりました。

5月27日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、きびなごフライ、炒り豆腐、海藻サラダ です。

〈キビナゴ〉

キビナゴは、インド洋と西太平洋の熱帯・亜熱帯域に広く分布する小魚です。日本における地方名としてハマイワシ、ハマゴ、ハマゴイ(静岡県)、キミナゴ(三重県)、キビナ、カナギ(長崎県)、スルン(鹿児島県奄美大島 )、スリ(沖永良部島)、スルル(沖縄県)などがあります。外洋に面した水のきれいな沿岸域を好み、大きな群れを作って回遊し、海岸にもよく接近します。主に動物プランクトンを捕食します。一方、天敵はアジ、サバ、カツオ、ダツなどの大型肉食魚やアジサシ、カツオドリなどの海鳥類がいます。(出典:フリー百科事典「ウィキペディア」〈Wikipedia〉)

〈児童朝会〉

天小タイムの時間に児童集会があり、5月の生活目標「自分たちの力で運動会を成功させよう~最後までがんばる~」の反省をしました。学校全体の目標から自分たちで考えた各学年ごとの目標の達成度について代表児童が発表しました。「笑顔でがんばる」「真剣にがんばる」「家族に褒めてもらえるようにがんばる」「反応をはっきりする」「移動を素速くする」「指先まで伸ばす」などについてすべての学年が頑張り、達成できたとのことでした。感想発表では、「自分たちで決めた目標をどの学年も達成できて良かった。6月の目標も達成に向けてがんばりたい。」など発表してくれました。ちなみに6月の生活目標は「学校を美しくしよう」です。

〈新体力テスト〉

今日は晴れたため、運動場も使って新体力テストを実施することができました。大変だったのは一昨日に引いた運動場のラインが昨日の雨で全部消えてしまっていたことです。朝から先生たちに児童も協力して引き直しました。思ってたより短い時間で引け、チームワークの良さがピンチを救ってくれました!

〈カメカメクラブ〉

6年生の「カメラ女子」と「カメラ男子」の集まり「カメ・カメクラブ」のみなさんが撮った写真を久しぶりに掲載します。

大きな岩に乗っかってるぞ!

1年生はやっぱりちっちゃいな

食べたくなるほどかわいくても 食べちゃダメだよ!

5月26日(木)

今日の給食のメニューは、ニンジンパン、空豆のキッシュ、ミルクスープ、甘夏のサラダです。

〈空豆のキッシュ〉

今日は空豆のキッシュです。空豆は今が旬の食材です。空豆の名前の由来は、さやが空に向かって伸びる姿に由来しているそうです。そんな空豆には亜鉛がたくさん含まれています。亜鉛は、肌荒れの予防やニキビをよくしたり、食べ物の味を感じる味覚を作る働きなどがあります。亜鉛が不足すると味覚障害といって食べ物の味が分からなくなってしまうのです。

〈これはなんでしょう?〉

プールのそばでこんなものを見つけました。

ご存じの方も多いと思いますが、答えは「オオカマキリの卵」です。産卵する様子を見ることはなかなかできませんが、今から20年ほど前、理科室で飼っていたオオカマキリが産卵する様子を動画撮影したものがありました。そのキャプチャー画像がこちらです。

お尻を回しながら泡のような卵を出し、形作っていきます。しばらくすると固まって発泡スチロールのような堅さの卵になります。ところがある日、理科室に行ってみると、親の姿そのままのミニカマキリが300匹ぐらいで大運動会をしていました。どうやら知らぬ間に卵からかえっていたようです。それらを傷つけないように箒とちり取りで集めて草むらに逃がしてやりましたが、衝撃的な光景でした。

ちなみにカマキリの赤ちゃんはこちら

1匹だとかわいいのですが、300匹も集まるとすごいです。しかし、産卵も孵化したばかりの赤ちゃんも見ることができたのは、貴重な体験かも知れませんね。

5月25日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚のマヨネーズ焼き、具だくさんみそ汁、香味和えです。

〈ホキ〉

今日の「魚のマヨネーズ焼き」に使われている白身魚はホキです。ホキとは、タラ目メルルーサ科に属する海水魚です。タラもメルルーサもホキと同様白身魚に使われる魚で、特にタラは日本近海の漁で多く水揚げされ、スーパーなどでもよく見かけます。一方、ホキは日本近海にはあまり生息しておらず、南半球にあたるオーストラリア南部やニュージーランドを中心に、アルゼンチンやチリに近いパタゴニア水域や、南アフリカの沖合で多く確認されています。ちなみに、ホキという名前は生息域であるニュージーランドやオーストラリアでの呼び名です。ホキは水深200~600mに棲む深海魚で、陸棚の斜面を好むため漁もその辺りを狙っておこなわれてきました。その結果、かなりの乱獲が影響してその数は激減しており、現在はあまり日本に輸出されていないようです。(出典:FISHING JAPAN)

〈低学年ダンス〉

紹介し切れていなかった写真を公開します。

5月24日(火)

今日の給食のメニューは、アーモンドトースト、ポークビーンズ、マカロニサラダです。

〈アーモンドトースト〉

今日のアーモンドトーストは、給食センターで一つ一つ手作りした物です。作り方はまず、食パンにバターを塗ります。次にアーモンドと砂糖を混ぜた物をその上から塗り、最後に焼き上げます。焼くと香ばしさが出て更に美味しくなります。トーストとは、もともと「あぶる」または「温める」という意味の言葉です。アーモンドは最近人気のナッツ類です。ナッツ類には他にもカシューナッツ・くるみ・ピスタチオ・ペカンナッツ(ピーカンナッツ)などがあります。

〈解団式〉

本日「天小タイム」の時間に運動会の解団式がありました。赤団・白団に分かれ、6・5・4年生の応援団と3・2・1年生が対面して行いました。6年生の運動会を終えての感想や後輩達へのメッセージを1人1人が述べた後、3年生代表がお礼の言葉を述べました。そして、最後は担当の先生方からのメッセージで解団式を閉じました。子供達は短い練習期間にもかかわらず、よく練習し、当日も「本気で努力」してくれたと思います。運動会で学んだ多くのことをこれからの生活にいかして欲しいと思います。

5月22日(日)

〈運動会〉

天気にも恵まれ、運動会が行われました。20日(金)が雨で運動会準備は職員と体育美化委員長の髙見さん、副委員長の岩下さん、体育美化委員の西田さんにおいで頂き準備をしましたが、テント立てや万国旗まではできませんでした。本日は朝7:30よりたくさんの保護者の方にご協力頂き、入退場門まで準備していただき、万全の準備で運動会を実施することができました。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。今日は運動会の一部を写真で紹介します。

そうしたご支援に応えるように子供達も競技・演技・応援・係の仕事に一生懸命取り組み、「みんなで55(ゴーゴー)本気で努力 10年目の天草小」のスローガン通りの運動会を実施できたのではなかったでしょうか。

5月20日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、レバーの甘酢あんかけ、もずくのすまし汁です。

〈鉄分〉

鉄分は体に必要な「必須ミネラル」の一種です。不足すると貧血になりやすくなります。人の体内では合成することができないため、食べ物から補わなければなりません。 鉄分は体内では赤血球の一部として血液中の酸素を運搬するといった重要なはたらきを果たしています。 鉄分が不足すると全身に十分な量の酸素を運ぶことができなくなり、頭痛や動悸、倦怠感、めまい、顔色が蒼白になるなどの症状が表れることが多くなります。実はこの鉄分は「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の二種類に分類されます。「ヘム鉄」は吸収されやすく、肉類などの動物性の食品に含まれているものです。一方、「非ヘム鉄」は比較的吸収されにくく、野菜などの植物性の食品に含まれています。日本人が食事から摂取している鉄分の大部分は吸収されにくい非ヘム鉄であることが分かっています。 鉄分を効果的に摂取するためには、ヘム鉄を摂取したり、非ヘム鉄とその吸収率を上げる食べ物を同時に摂ったりすることが重要になります。非ヘム鉄はたんぱく質やビタミンCの摂取量が増加すると体への吸収率が高まることが分かっています。 一緒に食べる食材を工夫することで非ヘム鉄も体に役立つということですね。(出典:Medi Palette)

5月19日(木)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、すり身お好み天、平麺スープ、バナナです。

〈お好み天〉

今日は大江漁協のすり身を使ったお好み天です。作り方は、魚のすり身にひじきや大豆、ショウガ、チーズを混ぜ合わせて味付けし、薄力粉の衣を付けてあげます。魚はそのまま食べてもおいしいのですが、すり身にしてアレンジすると、姿や味が変わります。魚やチーズが入っているので、カルシウムもたっぷりです。

〈そてつ〉

児童玄関横にある“そてつ”の樹齢は何年でしょう?ずっ~と前からありますよね。私が子どもの頃も、今と同じ姿でした

昔、ここには子どもたちに大人気の、他の遊具がありました!何だと思いますか?

正解は、回旋塔です!

今日も子どもたちは運動会の練習をとーってもがんばっていました!早めに就寝して、疲れをとってほしいと思います。

5月18日(水)

今日の給食のメニューは、南関揚げ丼、節そうめん汁、カルシウムサラダです。

〈南関揚げと節そうめん汁〉

今日は食育の日です。熊本県玉名地区南関町の特産品を紹介します。南関揚げは南関町に古くから伝わる揚げ豆腐です。一般的な揚げ豆腐と違うのは、パリッとした食感で日持ちが良いところです。水分を減らして揚げてあるので、出汁も良く染み込みます。今日はその南関揚げを使った丼です。また、南関町では南関そうめんも有名です。節そうめんは麺をつるして乾燥させるときにできる節を切ったものです。しっかり味わって食べましょう。

〈運動会予行練習〉

今日は青空が広がり、予行練習は暑くなりました

感染対策と水分補給をしっかりしながらがんばっていました!

ちょっと大サービスしてたくさん写真を掲載します。

5月17日(火)

今日の給食のメニューは、セルフバーガー(丸パン・照り焼きパティー)、コンソメスープ、ツナサラダです。

〈照り焼き〉

照り焼き(てりやき)とは、醤油を基本にした甘みのあるタレを食材に塗りながら焼く調理法です。タレの糖分により食材の表面が艶を帯び、「照り」が出るのが名前の由来です。日本では魚、または肉の調理に使われる技法ですが、日本以外の国では主に肉の調理に使われます。照り焼きはアメリカ合衆国でも人気があり、"teriyaki"が辞書に載るほど定着していますが、 テリヤキソースを用いて下味付けをした肉料理を指します。日本の照り焼き調理法と異なり、料理に照りを出す調理法ではありません。予め食材をテリヤキソースに漬け込んで調理したり、グリルで焼いた肉類にテリヤキソースをかけたりして食する方法が一般的です。(出典: フリー百科事典ウィキペディア『Wikipedia』)

〈高学年表現(ダンス)〉

高学年児童(4年~6年)が運動場で表現の練習をしました。その様子をぼかした写真で紹介します。

かなり高度な動きに今年度も挑戦している模様です。お楽しみに

〈運動会 係打ち合わせ〉

昨日16日(月)の放課後、運動会の係打ち合わせを行いました。それぞれの係が役割分担や練習をしました。少ない人数で係の仕事をしますが、合い言葉は「さっさ キビキビ」です。競技だけでなく、子供達の係での頑張りも見所の一つです。

〈業間 応援団練習〉

さわやかな風が吹く中で練習をがんばりました!

赤白玉の日光消毒です!

過ごしやすい季節になり、カメも気持ち良さそうで~す

5月16日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、塩サバ、相性汁、おかか和えです。

〈サバの健康効果〉

サバには脂質が多く含まれ、DHA、EPAが豊かです。その他にもビタミンA、ビタミンD、ビタミンB12、ナイアシンが多く、血合いには鉄分、カルシウムがたっぷり含まれています。EPAは血液をサラサラにし、動脈硬化や血栓を防ぎます。DHAは心臓病を予防し、中性脂肪の量を減らします。またDHAは、脳には重要な脂質で、学習能力を高め、認知症を防ぎます。ビタミンAは眼を健全に保ち、細菌感染を予防します。ビタミンDはカルシウムやリンの吸収を助けます。ビタミンB12は悪性貧血、食欲不振、知覚異常や精神症状を防ぎます。ナイアシンは皮膚をきれいに保ち、消化器の機能を良好にします。鉄分は血液には重要なミネラルで貧血を予防します。カルシウムは血圧を安定させ骨粗鬆症を予防します。(出典:市場魚介類図鑑)

〈運動会テーマ作成〉

4校時、1~3年生の子どもたちが色とりどりの紙を貼って運動会テーマを作成していました。

〈1年生 給食片づけ〉

学校生活にすっかり慣れ、自分たちでできることが増えてきました。配食にも挑戦中です!

5月13日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チキンナゲット、カレー、フルーツヨーグルトです。

〈クミン〉

クミンはカレーパウダーの主原料であり、当然ながらスパイスを使って作るカレーには欠かせないスパイスです。「カレーのいいにおい」は、実はこのクミンの香りによるものです。肉料理に合うので、西欧ではソーセージやミートローフなどにかけたり、ピクルスやチーズ、パンに加えることもありますが、クミンが活躍するのはやはりスパイスを多用した「エスニック料理」の世界です。いつもの野菜炒めや焼きとりにふるだけで新しい味が生まれます。(出典:Spice of Life)

今日も雨になり、体育館で全体練習をすることになりました。

〈運動会全体練習〉

5月12日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、手作りかき揚げ、うどん、ごまネーズサラダです。

〈かき揚げ〉

今日のかき揚げは、給食センターで一つ一つ手作りした物です。かき揚げの中には、ごぼう・人参・タマネギ・大豆などが入っています。タマネギは甘みがあって柔らかく、ごぼうは風味が有り、噛んだときの食感が良い食材です。一つの料理の中にも食感の違う食材があると食べる楽しみが広がりますね。

〈応援団練習〉

赤団も白団も応援歌の練習をしました。低学年は初めて聞く歌でしたが、歌詞を見ながら一生懸命に歌っていました。

5月11日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、豆腐ハンバーグ、新ジャガの味噌汁、アーモンド和えです。

〈ジャガイモ〉

今日は、新ジャガの味噌汁です。ジャガイモにはビタミンB・ビタミンCがたくさん含まれています。ジャガイモのビタミンCは、リンゴやレタスの4倍でトマトと同じくらいあるそうです。ジャガイモは一度にたくさん食べられるので、ビタミンCなどがとりやすい野菜です。

〈運動会に向けて〉

運動会に向けて練習や準備が着々と進められています。

〈生きものたちも元気です〉

気温も高くなり、学校で飼っている生きものたちも餌をたくさん食べるようになりました。カワムツは婚姻色が濃くなっています。

〈ダンス(表現)の練習〉

低学年・高学年とも表現(ダンス)の練習が本格化しています。今日は体育館で低学年が練習していたので写真を撮りましたが、中身は当日のお楽しみということで、ぼかした写真だけ公開します。

5月10日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、白身魚フライ、ミネストローネ、フレンチサラダです。

〈ミネストローネ〉

ミネストローネはイタリア北西部ロンバルディア地方で生まれた代表的なスープです。具だくさんなのが特徴です。季節の新鮮な野菜であるニンジン・玉ねぎ・セロリ・ジャガイモなどにマカロニを加えてトマト味のスープに仕上げます。野菜たっぷりのミネストローネは日本人にとってのお味噌汁のようにイタリアの人々の健康を支えています。

5月9日(月)

〈運動会テーマと赤団・白団テーマ〉

赤団・白団テーマも決まり、運動会に向けて子供達の意識も高まっています。

〈耕運機と1~3年生農園〉

家庭用のカセットコンロに使うカセットガスで動く耕運機で農園や砂場を耕しました。

農園の真ん中に残しておいた物は昨年育った「セイバンナス」です。根元や枝から若葉が出ています。今年はたくさん実を付けてくれると良いなと思います。ちなみに昨年紹介した時の写真はこちらです。

そして、この耕運機を使うとアッという間に砂場もこの通り

5月8日(日)

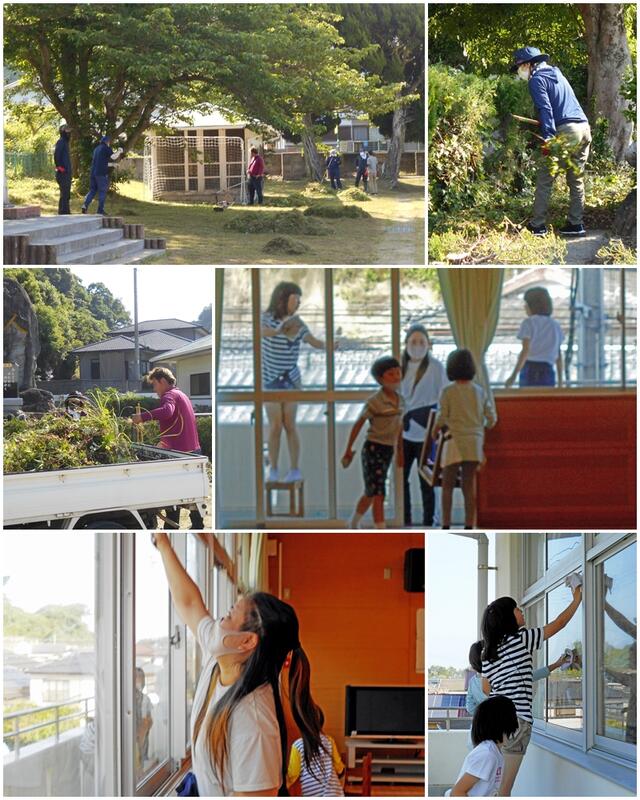

〈PTA美化作業〉

午前7時30分からPTA美化作業がありました。たくさんの方においで頂き、早朝から作業をして頂きました。なかには親子でご参加頂いたご家庭もあり、ありがたい限りです。おかげで5月22日(日)の運動会に向けた運動場や校舎のきれいな環境が整いました。子供達にも「このようにたくさんの方々に支えられて、充実した学校行事や学校生活が送れることに感謝しなくてはいけないね。」と伝えました。ご多用にも拘わらず、早朝よりご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

5月6日(金)

今日の給食のメニューは、牛丼、のっぺい汁、米麺サラダです。

〈のっぺい汁〉

「のっぺい汁」は新潟県の郷土料理として知られていますが、実は全国各地に昔から伝わる郷土料理です。新潟県だけでなく奈良県、島根県、熊本県などでも作られており、各地により「のっぺい」、「のっぺい汁」、「のっぺい鍋」、「のっぺい煮」、「のっぺ」、「のっぺ汁」など様々な呼び方をします。里芋、ごぼう、れんこん、にんじんなど季節の野菜をふんだんに用いて、鶏肉や鮭などを入れる事もあります。豚汁やけんちん汁と違って豚肉を使わないので、冷やしても脂が浮かずに美味しく食べられます。(出典:にっぽんの郷土料理観光事典)

〈運動会 結団式〉

5月22日(日)の運動会の結団式が本日ありました。今年の運動会のテーマは「みんなで55(ゴーゴー) 本気で努力 10年目の天草小」です。今年度55名の天草小児童が力を合わせ運動会を成功させようと意気込んでいます。

5月3日(火)

〈ツマグロヒョウモンの羽化〉

4月19日に紹介した金属のような光沢のボタンみたいな物が付いたツマグロヒョウモンのサナギに変化が見られました。

金色だったボタンがなんだか虹色になっているではありませんか!ちなみにこの金属のボタンみたいな突起は薄い透明な膜が数層重なっている構造になっていて、体液が透けて金属のように見えるのだそうです。そうすることで鳥などの外敵から身を守っているのかも知れません。そしてしばらくすると

なんとサナギから出て羽化していました。

その後、庭園から取ってきたツツジの枝に登りはしたものの羽が伸びきらない様子です。そこで児童玄関にあったペチュニアに移しました。花の蜜を吸って元気にならないかと考えたわけです。すると、その翌日

ビオラの花の回りを元気に飛び回って蜜を吸っているメスのツマグロヒョウモンを発見しました。前日職員室で羽化したものかどうかは不明ですが、そうであって欲しいと思いました。

5月2日(月)

今日の給食のメニューは、山菜ご飯、千草焼き、すまし汁、柏餅、クリーミーごまサラダです。

〈こどもの日の献立〉

5月5日はこどもの日ですね。今日の給食は、こどもの日の献立です。こどもの日はもともと五節句の一つである「端午の節句」に当たる祝日で、紀元前3世紀に中国に存在した楚から始まったと言われています。「端午」の端(たん)とは「はじめ」という意味。午(ご)とは旧暦で5月にあたり、「端午(たんご)」は5月最初の午(うま)の日の事をいいました。午(ご)の音の響きが数字の五と重なることから奈良時代以降に5月5日に定着したと言われています。この日に食べられてきたものが「ちまき」や「柏餅」です。主に関東では「ちまき」を、関西では「柏餅」を食べる事が多いと言われています。「ちまき」は平安時代に中国から伝わってきたとされ、厄払いの効果があるとされています。「柏餅」は、かしわの葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家が代々絶えることなく栄えるように縁起を担いで食べられます。こうした行事食もその由来を知って食べると楽しいですね。(出典:ヒトサラMAGAZINE)

〈 結団式の練習 昼休み 〉

赤組は4~6年生で集まって練習をしました。声を合わせて~!

白組は、4~6年生の練習の後、6年生だけ残って話し合いをしていました。作戦会議でしょうか~。

5時間目、5年生はさっそくダンスの練習を始めていました。

4月28日(木)

今日の給食のメニューは、人参パン、クリームスープ、みかんサラダ、かわりごまめです。

〈学校給食用のパン〉

学校給食のパンは七城町の「学校給食用県パン工場」で作られています。熊本県産の小麦粉を使ったり、不要な添加物を加えないようにして、安全で美味しいパン作りがなされています。給食ではできるだけ甘いパンは避け、「食パン」「コッペパン」「米粉パン」「火の国パン」「玄米パン」などのシンプルなパンを基本に使っていきます。給食では食事としてのパンであってお菓子の様にしないためです。シンプルですが美味しいパンですので味わって食べて欲しいと思います。

〈交通教室〉

2時間目は1・2年生、3時間目に3・4年生、4時間目に5・6年生と3時間にわたって交通教室が行われました。

4月は「くまもと防災月間」であり、それにあわせた取り組みのひとつです。低学年は講話のあと歩行訓練、中・高学年は自転車教室を行いました。自転車を学校まで運んでくださった保護者の皆様、自転車の点検をして頂いた浜田モータースさん、大江・高浜・下田派出所の皆さん、交通指導員の方々、交通安全協会の方々、本当にありがとうございました。皆様のおかげで、子供達の交通安全に関する意識や技能が高まったと思います。

4月27日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、八宝菜、玉子焼き、香味漬けです。

〈八宝菜〉

八宝菜は中国料理の一つです。八宝とは「八種のよい材料」の意味ですが、「五目炒め」などの五と同じように単に「多くの」ということを表しています。八種に限らず、豚肉・鶏肉・えび・いか・あわびなどと数種の野菜を炒め合わせ、スープを加え、塩・しょうゆ・酒などで調味し、水溶き片栗粉でとろみをつけたものです。ちなみに八宝菜をご飯にのせた中華丼は日本発祥の料理です。(出典:和・洋・中・エスニック世界の料理がわかる辞典、Wikipedia)

〈4年音楽 和楽器〉

4年生の音楽には和楽器を演奏する内容が含まれています。今日は4年生が校長先生の指導を受けながら箏を演奏し、日本の伝統和楽器を体験することができました。

〈6年生 音楽〉

今年は中学校の音楽の先生においで頂き、音楽の授業をして頂いています。専門的な指導を受け、子どもたちも生き生きと学習することができています。

4月26日(火)

今日の給食のメニューは、ココアパン、コロッケ、オニオンスープ、ゆで野菜です。

〈カカオ〉

カカオ(加加阿・柯柯阿、学名: Theobroma cacao)は、アオイ科の常緑樹です。カカオノキ、ココアノキとも呼ばれます。学名の Theobroma はギリシャ語で「神 (theos) の食べ物 (broma) 」を意味しており、チョコレートやココアの原料として栽培されています。 主な生産国はコートジボアール、インドネシア、ガーナです。カカオを原料とするココアの主な健康効果は①ウオーミングアップ効果(準備体操の効果を持続させる働き)②動脈硬化の抑制③脳の機能改善④血行促進による冷え・むくみの解消⑤血圧改善と血管の健康を保つ働き⑥メタボの予防⑦紫外線による肌ダメージの軽減などがあげられます。

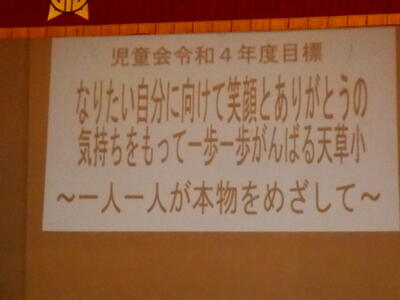

〈児童会総会〉

4校時、全児童が参加して児童会総会が行われました。

6つの委員会から活動のめあてと年間計画が発表されました。色々と楽しみな活動が計画されているようです。

委員会への質問がいっぱい出ました。これまでの活動へのお礼を言ったお友達もいました。

最後に教頭先生から「委員会がなかったら困りますね。みんなで協力していきましょう。」とお話がありました。

4月24日(日)

〈授業参観・PTA総会・懇談会お世話になりました〉

たくさんの参観ありがとうございました。PTA総会への参加率の高さも天草小の素晴らしい伝統です。そのご期待に添えるよう職員一丸となってがんばります!

〈学級園の土作り〉

日曜日(授業参観)の午後、岩下さんが高浜の子どもたちと一緒に学級園の土作りをしてくださいました。3種類の肥料などを入れ、子どもたちが鍬で一生懸命耕しました!

4月22日(金)

今日の給食のメニューは、タケノコご飯、なめたけ和え、すまし汁、サンマ梅煮です。

〈タケノコ〉

竹はイネ科の植物で、70種類ほどあるといわれています。そのうち春の味覚を代表する食材「タケノコ」として食用にされているものは、孟宗竹(もうそうちく)・淡竹(はちく)・真竹(またけ)・根曲がり竹(ねまがりだけ)・四方竹(しほうちく)・寒山竹(かんざんちく)・緑竹(りょくちく)などほんの数種類です。その名前「筍」は一旬(10日間ほど)であの「竹」までに生長してしまうからだそうです。ちなみにタケノコのおもな生産地は福岡県が全国生産量の35%、鹿児島県が19%、熊本県が10%と九州3県が全体の6割以上を占めています。(出典:旬の食材百科)

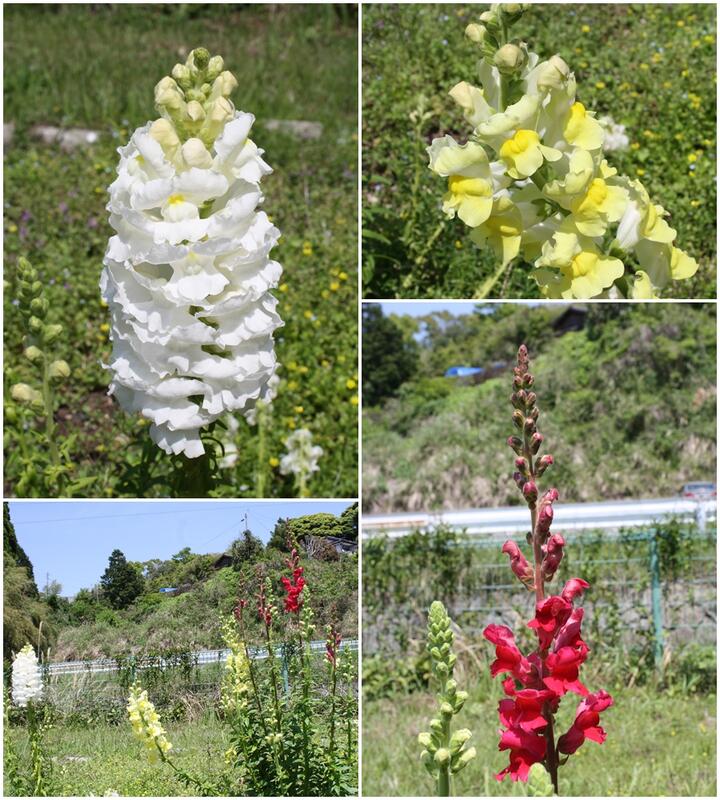

〈キンギョソウ〉

キンギョソウの花がきれいに咲いています。昨年、松本康平先生から頂いた苗が今年も花を咲かせています。

〈児童朝会〉

各学年の代表が1学期の目標を発表してくれました。「勉強や運動会をしっかり頑張る」「計算が速くできるように頑張る。」「掃除をすみずみまでする。」「習った漢字は使う。」「感想や考えの発表を頑張る。」「あいさつを自分から進んでする。」「丁寧な字を書く。」「返事などをちゃんとする。」「低学年のお手本になる行動をする。」「テストの時、見直しをきちんとする。」などしっかり目標をたてている様子がよく分かりました。なかには「田植えの手伝いを頑張る。」という目標を発表してくれた人もいて感心しました。

〈地震津波避難訓練〉

4月はくまもと防災月間です。その取り組みの一つが今日の地震津波避難訓練です。地震警報のあと1分間机のしたにもぐり込みました。その後大津波警報が流れ、まず運動場の1次避難場所に避難しました。人数確認の後、2次避難場所の裏山の貯水池に駆け上りました。そこで校長先生や係の先生のお話を聞き、学校にもどりました。みんな真剣に取り組みました。

〈下校前の指導〉

1週間、みんなよくがんばりました!明日は、ゆっくり休んでくださいね。

明後日は、授業参観ですよ。がんばりましょう!

4月21日(木)

今日の給食のメニューは、黒パン、ナポリタン、ひじきサラダ、ミルメークです。

〈ミルメーク〉

主に学校給食向けに販売され、牛乳と混ぜて飲むとコーヒー牛乳になる「ミルメーク」は、今から56年前の1967年に発売されました。これまでに販売されたミルメークの味は、「コーヒー」「いちご」「ココア」「紅茶」「抹茶きなこ」「バナナ」「胡麻きなこ」「メロン」「キャラメル」などがあります。ミルメークの販売のきっかけは、1967年に学校給食の飲み物が脱脂粉乳から牛乳に変わる過渡期で、牛乳よりも脱脂粉乳の方がカルシウムやビタミンB2などの栄養価が高く、切り替えに当たって「足りなくなる栄養をおいしく補えないか?」と栃木県の学校給食会から打診されたことがきっかけだったということです。(出典:FNNプライムオンライン)

【1年生の給食】

まず、ハンドソープを使って、ていねいに手を洗います。

エプロンを着るのも上手になりました!

台ふき当番さんが、ていねいに消毒をします。

1枚ずつ、おぼんを配りまーす。

今日はミルメークがありました。こぼさないように慎重に入れました!

おなかぺこぺこ~。「いただきまーす」

6年生が手伝いに来てくれています。ありがとう!!

〈体力づくり〉

今日の朝の体力づくりは、5月の運動会に向けてラジオ体操

正しいラジオ体操は結構難しいですね。

4月20日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カレールー、インゲンサラダ、福神漬けです。

〈よくかんで食べることの効果〉

「よく噛んで食べる」ことは、健康にとって実に様々な良い効果があります。よく噛むことによって、食べ物の消化を助けたり、脳を刺激して発達を促したり、病気の予防をしたり、様々な効果をもたらします。「卑弥呼の歯がいーぜ!」(ヒミコノハガイーゼ)は、そんな噛む様々なメリットを表した標語です。

「ヒ」:肥満防止…ゆっくりよく噛んで食べることで、食べ過ぎを防ぎ、肥満防止につながります。「ミ」:味覚の発達…食べ物の形や固さを感じることができ、味がよくわかるようになるなど味覚が発達します。「コ」:言葉の発達…口の周りの筋肉をよく使うことで、あごの発達を助け、表情が豊かになったり、言葉の発音がきれいになったりします。「ノ」:脳の発達…脳に流れる血液の量が増えるので、子供は脳が発達し、大人は物忘れを予防することができます。「ハ」:歯の病気予防…よく噛むと、唾液がたくさん出ます。唾液には食べ物のカスや細菌を洗い流す作用もあり、むし歯や歯肉炎の予防につながります。「ガ」:ガンの予防…唾液に含まれるペルオキシダーセという酵素が、食品の発ガン性を抑えるので、ガンの予防につながります。「イー」:胃腸快調…消化を助け、食べ過ぎを防ぎます。また胃腸の働きを活発にします。「ゼ」:全力投球…身体が活発になり、力いっぱい仕事や遊びに集中できます。(出典:クリニカ)

〈先生達を覚えよう〉

1年生が昨日先生達を覚えることに挑戦しました。拡大した職員写真を黒板に貼って覚えていきました。

そして、給食後には大きな歯の模型を使っての指導を受けながら、いい歯磨きの仕方を学びました。

さて誰が一番最初に全員の先生の名前を覚えることができるでしょうか?

〈火曜はイングリッシュデー〉

ALT・英語専科・英語指導補助教員と火曜日は3名の先生方がおいでになり、外国語(英語)を教えてくださいます。みんな火曜日を楽しみにしています。

4月19日(火)

今日の給食のメニューは、チーズパン、山菜肉うどん、アーモンド和え、晩柑です。

〈山菜〉

食用植物の中で、畑などで人間が管理して育成するものが「野菜」、自然環境の中で自生するものが「山菜」です。野菜は、味がよく収穫量も安定していて、多くのものが季節を問わず流通しています。それに対して、野生植物である山菜はアクや苦みがあり収穫量は少なく、出回る季節が限られています。そんな山菜ですが、全国で食べられているものを数え上げると300種類以上にもなります。数ある山菜の中から、人気の高い10種をあげるとするならば「タラの芽・ふきのとう・うど・わらび・こごみ・うるい・行者にんにく・ふき・ぜんまい・せり」ぐらいになるでしょうか。それぞれの山菜に合った調理法を知り、季節感を味わうのも良いですね。(出典:クックビズ総研)

〈全国学力・学習状況調査〉

今日は全国学力・学習状況調査が全国一斉に行われました。今年度は国語・算数に加え、理科の学力調査も行われました。本校6年生も質問紙調査まで含めると午前中いっぱいの時間を使って取り組みました。

〈これは何でしょう?〉

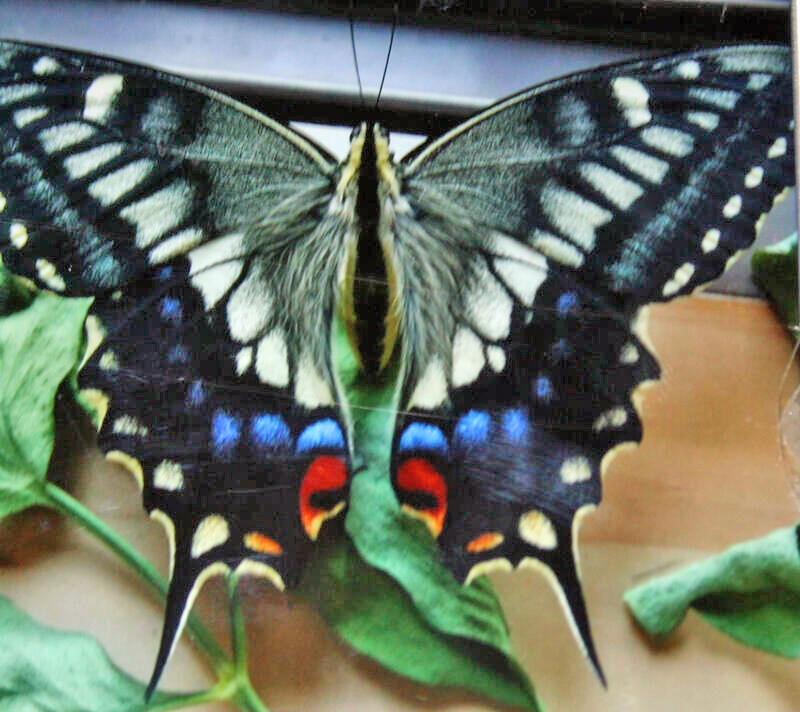

体育館の入口に蝶のサナギらしき物が落ちていました。なんだかきらきら光る金属のボタンのような物がついています。

調べてみるとこれは「ツマグロヒョウモン」というチョウのサナギでした。幼虫はよくパンジーやビオラに付いているとげとげのある幼虫です。

そして成虫はこちら

そんな風にチョウの話をしていたら主事の吉田先生が「私もチョウの写真と動画を撮りました。」と言ってスマホの写真と動画を見せてくださいました。その写真がこちら

吉田先生には一昨年も昨年もハマボウフウについたアゲハチョウの幼虫を学校に持って来て頂き、3年生が理科の学習でチョウになるまで育ててベランダから飛ばして感動していました。ウサギやニワトリなども学校からいなくなりいきものとのふれあいが少なくなっている今、そうしたいきものと関わる体験は大事なのではないかと思います。

これから様々な種類のチョウが飛び交う季節になります。気を付けてみてみるといろんな発見があるかも知れませんね。

4月18日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鶏照り焼き、ご汁、おかか和えです。

〈鶏肉〉

鶏肉には、エネルギー源となる飽和脂肪酸とコレステロールを減少させる効果を持つ不飽和脂肪酸がバランスよく含まれています。鶏肉に含まれる不飽和脂肪酸は豚肉や牛肉よりも豊富かつ酸化しにくいという特徴があります。また、鶏肉に含まれるステアリン酸には善玉コレステロール(LDH)の生成を助ける働きがあるといわれています。さらに、鶏肉に含まれるたんぱく質の中には必須アミノ酸である「メチオニン」が含まれています。メチオニンには肝臓の毒素を排出し、肝臓機能を高める効果が期待できます。肝臓に脂肪が貯蓄するのを防ぐ役割もあるので、肝脂肪の予防にも期待できます。(出典:GOHAN)

〈テナガエビの脱皮〉

児童玄関のテナガエビも飼い始めから8ヶ月目に入りました。そんなテナガエビですが、今朝水槽をのぞいたら脱皮していました。

この抜け殻ですが、テナガエビ(たち)は食べてカルシュウムを補給するようです。脱ぎっぱなしではないんですね。

4月15日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚甘酢あんかけ、たくあんゴマ和え、豆腐ワカメ汁です。

〈甘酢あん〉

甘酢あんは、それ自体は意外と低カロリー、低糖質です。むしろ、組み合わせる食材のカロリーなどを気にする必要があります。野菜をたっぷり使うなどして、栄養のバランスを取るようにしたいところです。また、甘酢の風味を活かせば、たとえば苦手な野菜も食べられるかも知れません。思い切って甘酢あんにいろいろと絡めてみるのも面白いのではないでしょうか。(出典:オリーブオイルをひとまわし)

〈1年生を迎える会〉

昨日3時間目に体育館で1年生を迎える会がありました。本来は歓迎遠足とセットなのですが、天草小学校では遠足は7月に白鶴浜へ行きますので、4月は迎える会のみ行います。7名の1年生ですが、みんな元気で自己紹介では宇宙人のまねをしてくれた人や歌を歌って聞かせてくれた人もいて、今後の活躍が楽しみです。そのあと縦割り班での自己紹介やボール回しゲームをして楽しみました。今年度は入学式が11日(月)だったので、1年生もフルに1週間学校で過ごすことになり、疲れたのではないかと思います。土日ゆっくり過ごしてくださいね。

〈タンポポがいっぱい〉

理科室横にタンポポが群生していて、とてもきれいに花を咲かせています。草刈りをした後でもすぐに花を咲かせるその生命力の強さに驚かされます。その秘密はどうやら根にあるようです。タンポポの根は普通でも50cmから60cmあり、長いものだと1mを超える場合もあります。「深く根を張ること」が生命力の強さのポイントなんですね。

4月14日(木)

今日の給食のメニューは、コッペパン、焼きビーフン、フルーツヨーグルト、餃子です。

〈バナナ〉

バナナはビタミンやミネラル、食物繊維がバランスよく含まれているので、美肌効果・貧血予防・熱中症予防・便秘予防などさまざまな効果が期待出来ます。さらにバナナはいろいろな種類の糖を含み、それぞれ体内に吸収される速度が違う為、血糖値の上昇が緩やかになり、脂肪を溜め込むことを防ぎ、ダイエット効果も期待出来る食品です。栄養豊富で甘いバナナはカロリーが高いと思われがちですが、実は1本約86kcalと、ごはんやパンと比べても低カロリーです。ご飯だとお茶碗半分と同じカロリーです。(出典:スミフル)

〈アカメガシワ〉

学校横の倉川の川原にアカメガシワ(赤芽柏)が生えています。この時期、赤い若葉が特徴的であちこちに見られる木です。

このアカメガシワについて調べてみると材は床柱・下駄・薪炭に用いられるほか、日本薬局方に記載の生薬であり、樹皮は野梧桐(やごどう)、葉は野梧桐葉(やごどうよう)と呼ばれていて初期の胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃酸過多症に効果があるとのことです。また、若葉は和え物やおひたし、天ぷらなど食用になるそうです。

4月13日(水)

今日の給食のメニューは、ハヤシライス、海藻サラダ、手作りゼリーです。

〈ハヤシライス〉

ハヤシライスはカレーと材料が似ていますが、ハヤシライスには大量のタマネギが使われています。タマネギにはビタミンB1の吸収率を高める硫化アリルというものが多く含まれています。これは疲労回復に効果があるといわれ、ピラミッドを作る労働者が多く食べていたといわれています。

〈1年生も外遊び〉

天気も良かったので1年生も他の学年に混じって運動場を走り回ったり、ブランコを楽しんだりしています。

学校園のツツジも今が満開の見頃です。

4月12日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、ワンタンスープ、きびなごフライ、添え野菜です。

〈春キャベツ〉

春キャベツは、秋に種をまき春から初夏にかけて収穫される品種で、新キャベツとも呼ばれます。巻きがゆるやかで葉が柔らかく、中のほうまで薄い色が付いています。サラダなどの生食だけでなく、油で炒めたり、浅漬けなどにも適しています。キャベツには栄養も多く含まれ、緑色に染まった部分はカロテンが豊富です。また、ビタミンC、アミノ酸、カルシウムなども多く含まれています。さらに、他の野菜ではあまり聞かないビタミンUという胃炎や潰瘍を治癒させる働きのある栄養が含まれています。このビタミンUはキャベツから発見されたので「キャベジン」と呼ばれ、医薬品としても利用されています。(出典:E・レシピ)

〈本格的な授業がスタートしました〉

8日(金)に始業式、11日(月)に入学式と続き、今日から本格的な授業が始まりました。子供達も先生方も新しい学年への期待を膨らませ、一生懸命です。

〈英語専科の先生の就任式〉

今年度から毎週火曜日に英語専科の先生がおいでになるということで、本日就任式を行いました。先生のお名前や4つの学校を回られることなどの説明がありました。今年度天草小は火曜日にALT・英語指導補助・英語専科の先生がおいでになるということで、火曜日は「English Day」です。

〈掃除がんばっています〉

1年生はぞうきんの絞り方から学んでいました。手取り足取りが肝心ですね。

2年生は広い教室を2人で頑張って拭いていました。

広い多目的ホールも2年生が担当し、汽車拭きをしています。

靴箱もきれいに掃いて、靴のかかとを揃えていました。

これも2年生

もちろん他の学年も

10年前の統合当初131人だった児童数が今年度は55人と半分以下。掃除で担当する面積は単純計算でも当時の2.38倍ですから、みんな黙々と頑張っています。大変だけどマイナスばかりではありません。この経験と頑張りは、きっと将来役に立つと思います。

4月11日

今日は入学式 7名のかわいい1年生が仲間入りしました。

早く学校生活に慣れて、楽しく過ごしてくださいね。

4月8日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、麻婆豆腐、切り干し大根のサラダ、漬け物です。

〈漬物〉

野菜を長期保存するための方法のひとつとして、漬物は日本で古くから作られてきました。熱を加えて栄養を壊すことなく、野菜がもともともつ栄養だけでなく、発酵食品の栄養も摂取できる漬物は健康に良い食べ物です。そんな漬物は、作るときに大量の塩を使います。このため漬物の野菜は水分が抜け、小さく柔らかくなるため、生野菜をそのままで食べるよりもたくさん野菜の栄養を摂取できます。漬ける過程で水分が抜けても、生の状態から栄養はほとんど抜けていません。また、サラダや炒め物にして食べるときのように油を使わないので、生に近いヘルシーな状態のままおいしく野菜を食べられるでしょう。また、キムチやぬか漬けなど、乳酸菌の発酵作用を応用して作る乳酸菌漬物からは、野菜が持つ食物繊維と一緒に乳酸菌を摂れるので腸内環境を整えるのに効果的です。さらに乳酸菌が生みだし、漬物に付与する栄養である「GABA」には、脳をリラックスさせて眠りに入りやすくする作用があることも確認されています。(出典:ウェル旅-well trip-)

先日、子供たちが西平椿公園で椿の絵をかきました。その絵を大江地域づくり振興会の青木さんに届けました。青木さんもとても喜んでおられました。

就任式と始業式

今日は、本年度おいで頂いた先生方の就任式がありました。

そのあと、新しいお友達の紹介がありました。

始業式では、校長先生から天草小学校が統合から10年目に当たることや校訓についての説明がありました。

続けてわくわくドキドキの担任発表

出逢いを大切に、素晴らしい1年になりますように

4月6日

〈何やら赤い葉っぱが〉

プールの横の地面に何やら赤い葉っぱが見えています。近づいてみると

葉っぱの先が真っ赤です。

この植物は「スイバ」です。「ギシギシ」に似ています。ニワトリやウサギが好んで食べる野草です。

赤くなるのは「寒さ」が原因だそうです。

ところで草刈りをしていてもう一つ発見した物があります。それがこちら

アニメのキャラクター似ているようでもありますが、これは「さざれ石」のかけらです。正式には「石灰質角礫岩」というのだそうです。天草町の海岸にはたくさんあるとのことです。

〈6年生のジャガイモは〉

といった感じで順調に育っています。でもあまり育ちが早いと肝心な実験のころには葉が枯れてしまっていることもあるので微妙です。

理科室のカワムツも気温が高くなるにともなって水温も上がっているせいか餌をよく食べ丸々としています。そしてオスの背びれや腹あたりが少し赤くなっているような感じなので婚姻色が出はじめているようです。これから少しずつ鮮やかになっていくのが楽しみです。

4月4日

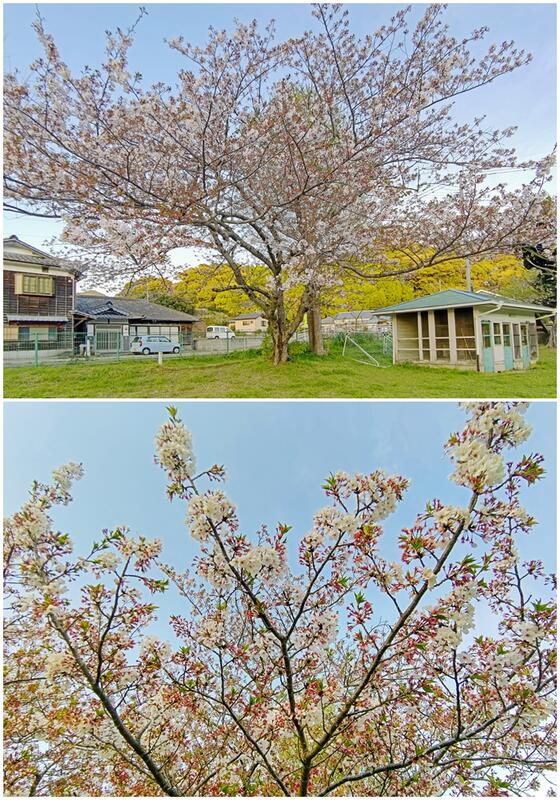

校庭のサクラも花が散り始め、葉桜になりつつあります。入学式までもちそうにありませんが、葉桜もきれいですね。

ところで、登り棒はどうなったかというと

ジャジャ~ン

完成です。

4月1日

1・2年生が育てたチューリップが今、見事な花を咲かせています。

入学式までもってくれれば良いんですが

今日から令和4年度、みなさん学年が1つ上がりましたね。今日は新6年生の女の子たちが学校に遊びに来てくれました。遊ぶだけでなく、お手伝いもしてくれました。そして、例によってカメラでいろんな写真を撮ってくれました。この人たちのグループ名は「亀カメCLUB(かめかめくらぶ)」です。(私が勝手に名付けました(^▽^))どっかで聞いたような響きですが、気にしないでください。

その人たちが撮った写真がこれ

理科大好きな人たちで、6年生の理科で学習する光合成の勉強のためのジャガイモ畑の「草引き」をしてくれたようです。いつもありがとう。

余談ですが「草引き」は関西地方の方言で、全国的には「草むしり」・「草抜き」・「草取り」などが一般的だそうです。

3月31日

春の校庭 花いっぱい はっとするほど美しい (頭韻・脚韻を踏んでみました!)

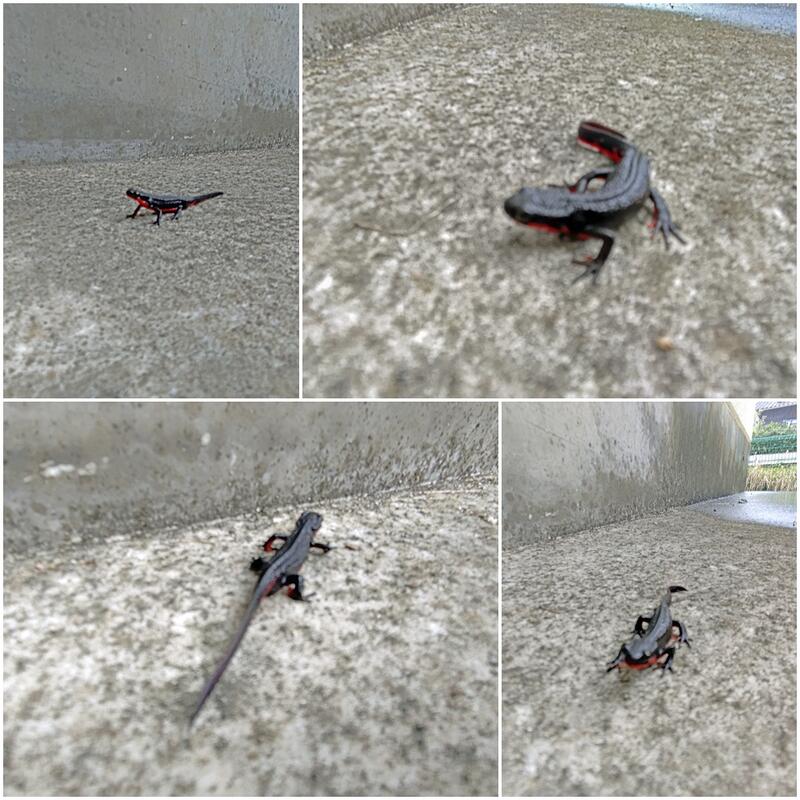

今日は令和3年度の最終日。学校には来校者も少なく閑散としていますが、珍しい訪問者がありましたので紹介します。ジャジャ~~~ン。

そうです。イモリくん(さん?)です。淋しくなって川から上がってきたのでしょうか?それとも年度末のご挨拶に来たのでしょうか?至近距離から写真を撮っても堂々としていました。

さて、令和3年度も今日で終わりです。

明日から始まる令和4年度が、すべての人にとってよい1年となりますように(^∧^)

3月30日

登り棒完成間近です

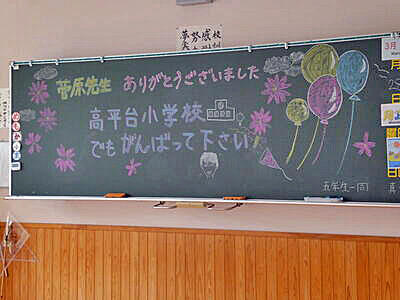

退任式の日

先生方とのお別れ

こどもたちとのお別れ

出逢えば別れは必ずやってきます。それは仕方の無いことです。そして「逢っている時間が大切だったんだ。」ということを別れるときになって気付きます。

先生方、いつまでもお元気で!またどこかでお目にかかれる日を楽しみにしています。

3月29日

昨日、運動場東側の登り棒の撤去工事がありました。ということは‥‥

そうです。4月からは新しい登り棒に変わるのです。楽しみ~

今日は更に工事が進んで支柱が立ちました。

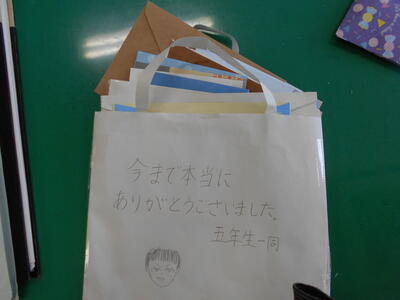

退任式で5年生がお手紙を書いてくれました。じっくり読みますね。

こんなプレゼントをくれた人も。

ありがとう。何かにさげて使います。

3月28日

今日は退任式でした。

地域の方々、保護者のみなさま、子どもたち、今までありがとうございました。天草小学校でたーーーくさん思い出ができました。4人の先生達は天草小学校を離れますが、いつまでも子どもたちのことを応援しています。

3月26日

春休み2日目。みんな楽しく過ごしていますか。昨日は風雨がひどかったですね。でもがんばって桜は持ちこたえています。今日は福連木の桜を紹介します。とてもきれいに咲き誇っています。

3月25日

春休み一日目。児童のみなさん、元気ですか。昨日は感動的な卒業式でしたね。

春休みのうちに、絵の具道具や習字道具、クーピー、クレパス、筆箱の中身などなど、点検しておきましょう。

さて今日は紹介しきれていなかった分を載せます。

〈6年生 「みんなの家」のみなさんへお礼〉

一学期に交流した大江の福祉施設「みんなの家」のみなさんへ、タペストリーを作って持って行きました。フェルトの花をひとつひとつぬいました。その他にもタブレットで動画を作ったりもしていました。

〈1,2年生合同体育〉

最後の記念写真だぞ!

2ねんせいだけ

1ねんせいだけ

お茶目な子どもたちでした。

3月24日

今日は卒業式 下の写真は卒業式前の朝の様子です。

卒業式直前まで6年生は練習していました。その様子から「絶対素晴らしい卒業式になる」という確信が持てました。

先生達はいつまでもみんなの応援団です。それは卒業してもかわりません。

中学校でもがんばってください (^.^)/~~~

3月23日

今日の給食のメニューは、きびごはん、ちくわカレー煮、アーモンド和え、相性汁です。

〈アーモンド和え〉

アーモンド和えは、茹でたキャベツ、ほうれん草、もやしなどの野菜を2,3㎝に切って 調味料で和え、アーモンドをふってよく混ぜたものです。香りもよく、パンにもご飯にも合う野菜料理です。アーモンドには脂肪の酸化を抑えるビタミンEやコレステロールを下げる作用を持つ一価不飽和脂肪酸が含まれています。また、抗酸化作用を持つポリフェノールは、ほうれん草とアーモンド両方に含まれていて、悪玉コレステロールであるLDLの酸化を抑制します。

(出典:薬樹)

今日は修了式でした。各学年代表児童の今年度頑張ったことの発表がありました。

みんなそれぞれ漢字や計算、整理整頓、あいさつ、繩跳びなど目標を決めてよく頑張り、力が伸ばせた1年間ではなかったでしょうか。

修了式が済んでから、読書や漢字計算大会の表彰もありました。

こちらでもみんなの頑張りがよく分かりました。読書活動については、学年によって読む本のページ数が違うので冊数だけでは読書量は測れませんが、最も多く読んだ人は、2年生の男子で541冊でした。昨年度の読書の平均冊数は一人180冊を超えていたと思いますが、おそらく今年度も同じくらいは、いっているかと思います。平均すると2日で1冊のペースということになりますね。

ちなみに、今年度の卒業生で6年間で読んだ本の冊数のチャンピオンは924冊、2位は759冊、3位は693冊でした。本は心の栄養と言われますが、心も体も大きく成長して、明日6年生12名は卒業します。

3月22日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、野菜とベーコンのスープ煮、つくね、キャロットスチームケーキです。

〈ハムとベーコンの違い〉

ハムを作る主な部位はもも肉です。もも肉で作られたハムはボンレスハム、骨付きハムに分類されます。その他、ロース肉はロースハムに、肩肉はショルダーハムに、バラ肉はベリーハムに加工・分類されます。製造工程では、塩漬けし、熟成させた後にケーシング(型に詰める)したり、糸で巻いたりしてから更に薫製させます。仕上げにスチームで蒸したり、ボイルして作成されます。ハムは加熱食肉製品です。一方ベーコンを作る主な部位はバラ肉です。その他、ロース肉ではロースベーコン、肩肉ではショルダーベーコンとなります。製造は裸肉の塊を塩漬けして熟成し、低温で薫製にします。仕上げにボイルや、スチーム加工等を行わず、薫製で終わるものをベーコンと呼んでいます。ベーコンは保存食品です。(出典:TABI LABO)

ありゃりゃ!5年生が本当にちっちゃくなっちゃいました。

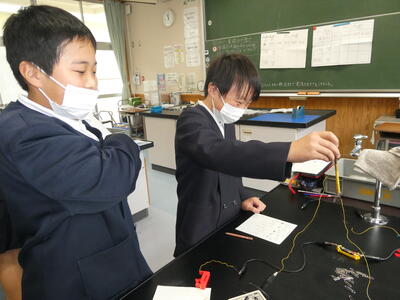

〈5年生 電気を通すとどうなるの実験!〉

みなさん「電気パン」って知っていますか?ステンレスの板に電流を流して作る蒸しパンのことです。

1リットル牛乳パックをステンレスの板の高さに切って、ステンレス板を両端にセットします。ホットケーキミックスを混ぜて流し込みます。子ども達はチョコチップ入りがお好みだそうで、チョコチップを入れています。

そしてステンレス板に、わに口クリップをくっつけて、コンセントをつなぎます。

最初はパックの半分のところだったのに、コンセントをつないで数分で、あっという間に膨らんできました。

ほら。大盛り上がり。

じー。まだかなー。

「蒸しパンのいい匂いがしてきた!」「えーおれ、鼻づまりだからわからん。」

湯気がなくなったら、火が通った証拠!

どれどれ~

じゃん。

早速食べるぞー 「おいしい」「ちゃんと火が通っています」

次は焼いてみた。

〈春見つけ〉

児童玄関のおたまじゃくし

めだか

天草小桜の開花宣言!

小川のせせらぎ

〈4年生外国語〉

今日のめあて「学習したことを使ってゲームをしよう」

さて、明日は修了式です。一年間のまとめの日です。キリッと気持ちを引き締めて式に臨みましょう。白靴下とブレザー着用です。では、また明日。

3月18日

今日の給食のメニューは、キムチご飯、鶏味噌マヨネーズ焼き、吸い物、ミニトマトです。

〈みそ〉

みそは、大豆を蒸すか煮るかして、麴と食塩を加えて、発酵、熟成させた調味料で、原料の麹(こうじ)の種類によって、「米みそ」「麦みそ」「豆みそ」に分けられます。さらに、これらをブレンドした「調合みそ」があります。「米みそ」は米麴(こめこうじ)、「麦みそ」は麦麴(むぎこうじ)、「豆みそ」は豆麴(まめこうじ)を使って造られます。麴菌など、微生物の働き方は気候風土、水質、蔵の環境によっても異なるため、同じ原料を使ったとしても、色や味に違いが出ます。日本全国には様々なみそがあり、その数は千数百種類にものぼるともいわれています。(出典:イチビキ)

今日は卒業式予行でした。御世話になった6年生を立派な卒業式で送り出すためみんな集中して取り組みました。

児童玄関には椿公園遠足でスケッチした椿の絵が展示されています。

卒業式に向け、着々と準備進行中(゚◇゚)

〈5年生 学力検査対策テスト〉6年生になってすぐ学力検査があるので、今のうちに連日頑張り中!

3月17日

今日の給食のメニューは、ハニートースト、甘夏サラダ、ラビオリスープです。

〈甘夏〉

甘夏は大分県の果樹園で突然変異によりうまれた柑橘類で、春から初夏にかけて旬を迎える果物です。果樹園の持ち主である川野豊氏によって栽培されたため「川野夏橙(カワノナツダイダイ)」が正式な呼び方です。柑橘類の中でも甘みが強く、夏に収穫時期を迎えることから、甘夏柑や夏ミカンなどとも呼ばれています。さわやかな香りとさっぱりした味わいが印象的で、肉や魚との相性もよく、さまざまな食べ方が楽しめます。(出典:BOTANICA)

〈卒業式練習〉

今週から卒業式全体練習が始まりました。気持ちのこもった卒業式にするために頑張っています。姿勢もよく立派な態度で臨んでいます。

明日金曜日は予行練習です。

〈6年生に向けてのメッセージ〉

掲示メッセージに飾りを貼るのを、5年生有志が手伝ってくれました

〈校庭の花たち〉

1年生のチューリップ

プランターの花

最近は職員室前のプランターのパンジーたちもとてもきれいに咲いていますよ。吉田先生がきれいに咲かせてくれました。1年生のチューリップもプランターのパンジーも、卒業式を華やかに飾ってくれることでしょう。

〈3,4年生合同最後の体育〉

最後に記念写真だ!3年生

4年生だ!

3,4年生みんな!

〈表彰〉

熊日学童スケッチ展

文集あまくさ

3月16日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、麻婆豆腐、さっぱりサラダ、茎わかめ佃煮です。

〈麻婆豆腐〉

中国で人気を集めた麻婆豆腐を日本で広めたのは、“中華の鉄人”として知られる陳建一氏の父・陳建民氏と言われています。そもそも本場の麻婆豆腐はとても辛い料理です。1952年に来日して、東京に店を構えた建民氏ですが、本場と同じ味付けでは受け入れられないと考え、最初は日本人の口に合うように辛さを控えめにして提供したといいます。その味は、辛さのなかにまろやかさがありながら、どこか甘みも感じられるもの。この味が一度食べたらクセになると評判を呼び、次第に親しまれるようになりました。さらに、テレビでも取り上げられるようになると、その知名度や味は瞬く間に世間に広がることになりました。こうして麻婆豆腐は、日本中の家庭で愛される料理となったのです。(出典:横浜中華街をもっと知ろう)

〈毎日恒例5年生カメラマンによります昼休み特集〉

1年生教室の前のあこうの木 なんだかきれいだったから撮ったそうです

これなーんだ? さるのこしかけ!

だくまだぞぉ~。なぜか赤くなった。

春みーつけ!芽がでているよ。

たしかに春は来ています!

なんだなんだ? あ、あれのことだな。本日のじゃがいいもの数ですな。一回で、できなかったので2枚撮ったそうです。

手乗り5年生

こちらは家で筆箱を作ったと見せてくれました。1学期に家庭科で手縫いをして、それを生かしながら、ボタンをつけたり側面を縫ったりしています。まさしく天草小の教育目標にある「学んだことを生活に生かす力」ですね。

3月15日

今日の給食のメニューは、にんじんパン、かき揚げうどん、ネーブルです。

〈かき揚げ〉

かき揚げは、かき混ぜて揚げる様子からその名前がついた天ぷらの一種です。味付けをしてご飯の上にのせたり、うどんやそばにのせたりして食べるのが一般的ですが、そのまま食べる場合は、天つゆや塩で食べることが多いようです。野菜や魚介類が主に具として使われますが、なかにはもずくや紅ショウガといった少し変わったかき揚げもあります。(出典:ニコニコ大百科)

〈3月3日に行われた授業参観〉

感染対策を考慮して実施しました。

3月14日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ご汁、五目卵焼き、梅酢和えです。

〈呉汁〉

呉汁(ごじる)は日本各地に伝わる郷土料理です。呉汁の呉とは大豆を水に浸し、すりつぶしたものです。その呉をみそ汁に入れたものを「呉汁」といいます。秋に収穫された大豆が出回る秋から冬が旬です。大豆といろいろな野菜の入った呉汁は、栄養価の高い料理です。(出典:郷土料理ものがたり)

今日は朝から雨でした。気温もずいぶん高いですね。この前まで寒かったのになあ。先週の学校の出来事をご紹介。

〈児童会総会〉

各委員会から3学期の活動報告がありました。

放送委員会

給食委員会

保健環境委員会

図書委員会

体育委員会

運営委員会

6年生の皆さん、1年間委員長・副委員長として委員会の仕事をよく頑張ってくれました。どうもありがとう。

新委員長紹介 6年生から引き継いでこれから頑張ります。

感想発表

校長先生から、5,6年生にねぎらいとはげまし

〈全校遊び しっぽ取り〉

〈昼休み〉毎度5年生カメラマンの作品です。

「おーい、こっち見てくれよ。カメの脱皮完了だっぴ。」

鉄棒の上に乗ることもできるんだよーん。すごいでしょ。

川をのぞくとカワムツも元気に泳いでいます。エビも撮ろうと思ったけどすぐ逃げられるそうです。

こっちはちょっと変わった模様の魚です。なんていう名前なんでしょう?あまり動かず、しゅっと潜っていくように泳ぐのだそうです。ハゼの仲間の「ドンコ」でしょうか?ハゼもたくさんの種類がいて、特定が難しいですね。

なんの数字?

正解はこれ!ジャガイモの芽の数でした。

また明日

3月11日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チキンときのこのカレー、香味漬け、ゆで卵です。

〈ゆで卵〉

ゆで卵は生卵と比べてほとんど栄養素は変わりません。わずかに起きている変化としてはビタミンAやDなどは多少減少し、ビオチンが微量に増加している程度です。ビオチンは、ビタミンB群のひとつで、エネルギー代謝に関与していたり、炎症を抑える働きが期待できる栄養素です。熱や酸に強いのも特徴のひとつです。実は、このビオチンを阻害する働きのある「アビジン」という成分が生の卵白に含まれています。アビジンは加熱することで働かなくなるので、茹で卵にして食べれば、よりビオチンを効率よく摂取することにつながります。茹で卵だけではなく、目玉焼きにも同様のことがいえます。(出典:トクバイニュース)

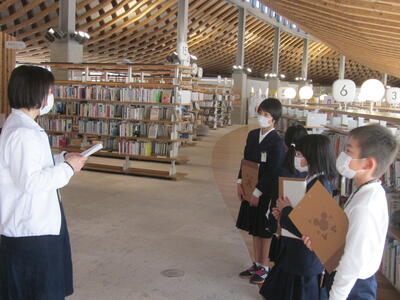

〈3年生社会科見学旅行〉

歴史民俗資料館に行きました。昔の道具を見学するぞ!ピース!

「もしもし?あれ?誰も電話に出んわ」

あ、あれ見てみて

「お食事中、ちょいとおじゃましまーす。」

説明を聞きます

「あ!先生!馬ですよ、馬!」

これは何に使うんだろう?今はコンセントにつないで使いますね。

説明をしてくれてありがとうございました。

さて、次は、ここらすの中にある天草市立中央図書館に向かいました。

検索したり貸し出ししたり、タッチパネルで自分でできますよ。

教えてくれてありがとうございました。3年生はたくさん読書するので、きっと楽しかったことでしょう。ちなみに最近改装されて、大人もゆっくり楽しく読書をすることができる図書館ですよ。

さて、お次は?

弁当タイムだ!ウキウキ!

ちなみに、学校では給食は久しぶりのカレーでした。3年生によると、カレーが食べられないのもおしいけど、出かけて食べる弁当は最高だからまあいいか、だって。

さて、最後は~?

スーパーマーケット見学です!お店の人が親切にいろいろ教えてくれました。

バナナ、お買い得!

こちら、何と、マイナ25度の冷凍庫なんだって!ひょえー!凍る!

倉庫も見せてもらったぞ

おうちの人からのおつかいで、商品をひとつ選びます。

レジにピッとして

「買い物できたかい?」先生点検中。

見学させてもらってたくさん教えてくれてありがとうございました。

楽しい見学旅行でした。よかったね!

3月10日

今日の給食のメニューは、黒パン、マカロニクリーム煮、スパイシーサラダ、青リンゴゼリーです。

香辛料(スパイス)

香辛料とは食品の調理のために用いる芳香性と刺激性を持った植物のことです。語源はラテン語のSpicesです。香辛料の多くは、熱帯植物の種子、花、葉、樹皮等いろいろな部分が利用され、ヨーロッパその他の地域で古くから珍重されてきました。我が国では中国大陸の文化とともに渡来した香辛料が多く、明治維新後、西洋文化と共に西洋の香辛料が続々と入って来ましたが、一般家庭への普及は第2次世界大戦以降です。近年は食生活の洋風化と食品の多様化の進展により、香辛料の役割は非常に大きくなり、香辛料そのものの特性を活用した商品開発も活発に行われています。香辛料の種類は100以上と言われ、食欲増進、疲労回復、消化吸収促進、強壮、殺菌など人の健康維持に非常に役立っています。(出典:全日本スパイス協会)

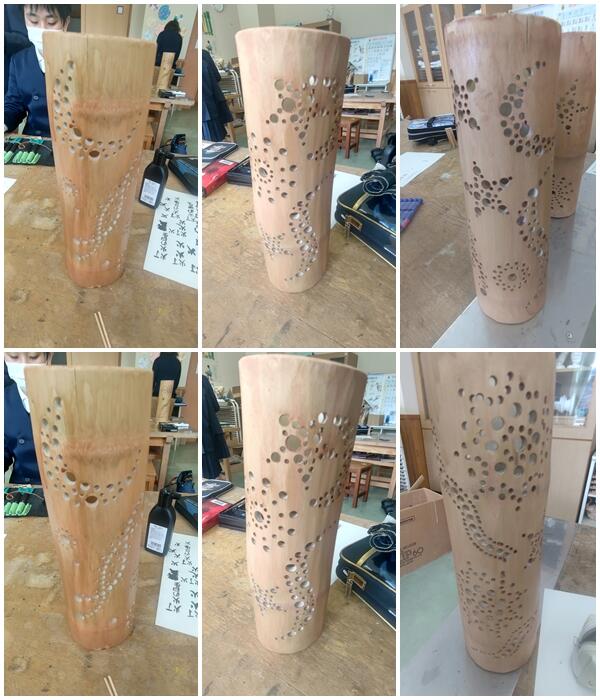

6年卒業制作「竹灯り」完成!

伊野修一先生の指導を受け、6年生の「竹灯り」が完成しました。最後は柿渋を塗り、銘を書いた木札を作りました。

早くLEDライトを入れ点灯させてみたいですね。こんなに素晴らしい作品ができたのも伊野先生のおかげです。

3月9日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、フワフワすり身焼き、かぼす和え、そうめん汁です。

〈すり身〉

日本では、全国各地にすり身を利用した練り物があります。

”じゃこ天”は愛媛県の南予地域の特産品です。愛媛県は新鮮なじゃこ(小魚)がよくとれるため、その小魚をすり身にして油で揚げたじゃこ天が有名です。高知県といえば”カツオ”が有名ですが、海に面し新鮮なお魚が豊富にとれるため練り物も豊富です。こちらには、角天(かくてん)と呼ばれる四角い形の練り物があります。「がんす」は、広島県の呉市広町で生まれた練り物で、広島県ではよく食べられています。すり身にパン粉をつけてから揚げるという製法でつくられていて、パン粉が付いているのでサクサクの食感を楽しむことができます。「黒はんぺん」は静岡地方に伝わる伝統的なはんぺんです。新鮮な鰯を骨や魚なども一緒にミンチにして作られます。鰯の風味をそのまま味わえ、魚を丸ごと使っているので、魚の栄養もしっかりと手軽に取ることができます。(出典:トクバイニュース)

〈昼休み〉

〈3年生研究授業〉

道徳の研究授業がありました。「しつれいおばさん」を読んで、礼儀について考えました。

よく考えていて、たくさん発表していました。話を聞きながら「あ、分かりました!」と、考えたことを発表していました。とても意欲的な子どもたちでした。

3月8日

今日の給食のメニューは、丸パン、ちゃんぽん、りんごサラダ、チーズキッスです。

〈ちゃんぽん〉

長崎の名物料理ちゃんぽんは、明治30年代に長崎の中華料理店「四海樓」の陳平順(ちんへいじゅん)氏により考案されたものといわれています。麺は長崎特有のちゃんぽん玉という中華麺が用いられます。具はイカ、エビ、かまぼこ、豚肉、もやし、ニンジン、キクラゲ、ネギ、タケノコ、キャベツなどで、適当な大きさに切った具をラードで炒め、豚骨でとったスープと堅めにゆでたちゃんぽん玉を入れ、塩、こしょう、砂糖などで調味します。(出典:日本大百科全書)

るるるるーるる♪るるるるーるる♪るるるーるーるるーるー♪ 今月の歌「春の風」より

5年生が植えたジャガイモの芽がでましたよー。ほらほら。6年生になって理科の実験で使います。

川のせせらぎ

今日のカメ

ここで一句「ホーホーケキョ 昼間ぬくぬく かめ脱皮」

今日の5年生

〈5年生研究授業〉

国語「大造じいさんとガン」大造じいさんはなぜ残雪を撃たなかったのかを考えました。物語の山場です。しっかり考えて、よく手を挙げていました。残雪のどんな姿に大造じいさんの気持ちがどう変わったかをみんなで探りました。

3月7日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ごまネーズサラダ、めざし、かぼちゃ味噌汁です。

〈ごま〉

抗酸化作用を持つ成分が豊富に含まれているゴマですが、実はそのまま食べても栄養成分がほとんど吸収できないそうです。それは、ゴマは外皮が硬く、粒のまま体内に入っても消化されることなく、体外へ排出されてしまうからです。粒が小さいので歯で噛み砕くことも困難です。そのため、食べた量に比べて栄養の吸収効率が悪くなってしまうのです。ゴマの健康効果を最大限高めるためには、外皮を壊した状態、つまり、すりゴマの状態で食べた方が良いそうです。ただし、すりゴマは酸化しやすいので、食べる直前に擂る(する)のがベストです。(出典:Weather News)

〈昼休み〉

5年生がまたまたなんだか楽しいことをやっています。

魔法のじゅうたんにのっているんだよーん。

葉っぱの上でお昼寝だよーん。こびとになっちゃった。

小さくても力は強いぞー!岩も持ち上げるぞー!

〈遠足の続き〉

行く途中に、バスの中から菜の花が見えました。以前大江の子ども達が植えた菜の花です。きれいに咲いていますね。春だなあ。

お万が池の横を通って、椿公園までぐるぐる上っていきます。沿道にやぶ椿が見えました。

現地到着!

広場に移動

あっ!見てみて!

じゃじゃーん!

とにかくいっぱい遠足フォトギャラリー

3月4日

〈西平椿公園遠足〉

心配された雨も降らず、西平椿公園へのバス遠足を無事行うことができました。曇りではありましたが暑くもなく寒くもなく絶好の遠足日和だったといえるかも知れません。

嶋田大江地区振興会会長と事務局の青木さんの案内で巨岩に根を張る「あこうの木」を見学したあと、希望の岬まで降りて行き、6年生が希望の鐘を鳴らしました。そのあと6年生を送る会を広場で行い、いろんなゲームをしました。それから椿の絵のスケッチをしてお弁当を食べました。午後は縦割り班でのオリエンテーションを行い、チェックポイントのクイズに答えました。滑りやすい下りの階段では、上級生が下級生のお世話をしっかりしてくれ、楽しく安全に実施することができました。ゴールは校長先生が待つパワースポット「大岩さま」でした。活動の様子が分かるたくさんの写真は来週掲載予定です。お楽しみに!

バス代のご支援、2度にわたる下見、コースの落ち葉掃き、危険箇所へのロープ設置,当日の詳しい説明など大江地区振興会、嶋田会長と青木さんには並々ならぬご協力を頂きありがとうございました。また、いつも椿公園をきれいに管理して頂いている西平カメリアクラブの皆様ありがとうございました。おかげで天草小学校史上最高の遠足ができたのではないかと思います。

3月3日

今日の給食のメニューは、ちらし寿司、魚野菜あんかけ、すまし汁、ひなあられです。

〈ひなあられ〉

三月三日のひな祭りは、正しくは上巳(じょうし、じょうみ)の節句といいます。三月の初めの巳の日という意味ですが、のち三日に定まり、また、ちょうど桃の季節なので、今では桃の節句という美しい名で親しまれています。人形(ひとがた)、あるいは形代(かたしろ)と呼ぶ草木あるいは紙やわらで作った素朴な人形に、自分の災厄を移して海や川に流した祓いの行事と、平安時代に始まるお人形遊び(ひいな遊び)とが、長い間に結びついたのが、現在の「ひな祭り」です。ひな祭りに食べるひなあられには、娘の健康を祈願するという意味が込められています。ひなあられは基本的に「桃・緑・黄・白」の4色で構成されていて、これは四季を意味しています。これによって「一年を通して娘の幸せを祈る」という意味を込めているのです。また、3色の場合もあり、この場合は「白・緑・赤」で構成されていることが多く、白が雪の大地、緑が木々の芽吹き、赤が血と命を意味していて、自然のエネルギーを得られるようにという願いが込められています。(出典:一般社団法人 日本人形協会 ・真多呂人形コラム)

〈読み聞かせ〉

今朝は中学年の読み聞かせがありました。葛籠貫さんに「おにたくんのおにぎり」を読んでもらいました。いつもありがとうございます。

「おーい、おれを見てくれよ。カメの脱皮だっぴ。」

真面目な顔でだじゃれも冴えています

「おーほほほ。わたし、つま先の上につま先立ちもできるわよ。」

今日も楽しい5年生でした。

さて、明日はお別れ遠足です。天気もなんとかよさそうです。おやつは220円までですよ。6年生との思い出を作りましょう。

3月2日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、手作りふりかけ、うまに、干瓢入り酢の物です。

〈酢の物〉

酢に含まれる酢酸には脂肪の合成を抑制すると同時に燃焼を促す働きがあります。その結果、内臓脂肪と皮下脂肪が減少することが分かっています。また、唾液の分泌を高めて胃腸の働きを活発にし、消化力をアップさせる働きもあります。ビタミンB群やタンパク質を組み合わせることで、さらにエネルギー代謝を高めてくれます。その上、糖の吸収を穏やかにしてくれるとともに、インシュリンの分泌を抑え、血糖値の上昇を緩和してくれる働きもあります。酢の物はそんな酢を効果的に摂取するのに都合の良い料理です。穀物酢・米酢・黒酢・リンゴ酢・バルサミコ酢・ワインビネガーなどいろいろな種類の酢それぞれの味や香りの生かし、いろんな食材と組み合わせた酢の物に挑戦してみてはいかがでしょう。(出典:andGIRL)

〈1・2年生昔遊び〉

今回は高浜地区の老人会の方々にお願いして1・2年生が昔遊び体験をさせてもらいました。ちょんかけごまの実演もして頂き、子供達から歓声が上がりました。そのあと、竹馬・めんこ・コマ回し・竹とんぼ・紙玉でっぽうなどの遊び方を教えて頂き、貴重な体験ができました。ご多用にも拘わらず道具類も準備しておいで頂き、ありがとうございました。きっと子供達にとって楽しい想い出としていつまでも心に残ると思います。

〈昼休み〉ここ数日ぽかぽか陽気ですね。5年生カメラマンによる昼休みの一コマ。

今日は何の日でしょう❔「ぼくの誕生日だぞ!イエイ!」

春ですねえ

イエーイ!

また明日~

3月1日

今日の給食のメニューは、ココアパン、きつねうどん、塩昆布サラダです。

〈塩昆布〉

塩昆布は、別名「塩ふき昆布」とも呼ばれ、一般的には昆布の周りに旨味成分が結晶となって白く粉をふいたように見えるものを言います。この塩昆布の消費量は、意外にも大阪府が全国一位となっています。昆布の生産地でもない大阪で昆布がこれほど定着したのはどうしてでしょう、それは、江戸時代に「天下の台所」と呼ばれた大阪には、昆布を加工する為の刃物や締め具などの工具の制作、修理ができる職人が大勢いました。その為加工も大阪で行われる事が多くなったというのがその理由だと考えられます。(出典:ふるさと産直村)

〈新委員会発足!〉

今日の委員会活動は、前半が旧委員会での最後の活動、後半が新委員会での活動でした。来年4年生になる3年生も初参加しました。

写真は給食委員会 給食の献立放送の練習を、旧委員長に教わりながらやっているところです。

放送委員は、放送室を片付け中。

明日からは、新委員会で活動開始です。残りの一ヶ月で、6年生にも助けてもらいながら、仕事に慣れます。

〈6年生のプレゼント〉

先生達が6年生に卒業のメッセージを書きました。そのお礼にと、家庭科でぬったふわふわマグネットをプレゼントしてくれました。

細かくぬっていますね~。どうもありがとう。早速黒板に貼りました。

〈栽培中!〉

職員室でしいたけがすくすく育っています。毎日大きくなっています。もっと大きくなーれ。

2月28日

今日の給食のメニューは、ゆかりご飯、干瓢入り酢の物、にゅうめん、魚フライです。

〈干瓢(かんぴょう)〉

干瓢は、ウリ科ヒョウタン属のユウガオの果肉を薄く細長くむいて乾燥させた食品です。栄養的にもカルシウム・カリウム・リン・鉄分等が多く含まれ、加えて現代食生活に不足しがちな食物繊維も豊富なことが特に注目されています。全国生産量の98%以上を栃木県が占め、代表的な特産物となっています。 収穫は7~8月にかけて行われ、ユウガオの実を紐状に剥き、真夏の太陽熱にて2日間に渡り干し上げます。(出典:栃木県干瓢商業協同組合)

運動場から賑やかな声が聞こえてくるので「何かなあ?」と思ってみたら5年生が体育で「ゴール型ゲーム(ボールシュートゲーム)」をしていました。早い話がサッカーです。

2月26日

〈遠足下見その②〉

昨日、3月4日(金)に予定されている西平椿公園(天草町大江)への遠足の2回目の下見に行きました。今回も大江地区振興会の嶋田会長と事務局の青木さんに案内して頂いたり、アドバイスを頂いたりしてウォークラリーのコースとチェックポイントを決めました。また、椿公園についての様々なお話も伺うことができました。お話によると西平地区にはもともとたくさんの椿が自生していたことや立派な石垣はここが段々畑であったことの名残であること、椿公園という名称だけれども桜も多く花見の名所でもあること、さらにはカメリアハウスで椿油の搾油体験もできることなど興味深いお話ばかりでした。いずれにせよ椿公園は天草灘や大ヶ瀬・小ヶ瀬が一望できる天草屈指の名勝であり、地区振興会の方々を中心にきれいに整備されていることが分かりました。嶋田さん・青木さん、今回もご多用の中ご協力頂きありがとうございました。当日も宜しくお願いします。

2月25日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、千草焼き、レモン和え、切り干し味噌汁です。

〈レモン〉

レモンはジュースやお菓子、料理など幅広く活用して楽しめることから家庭菜園の人気の果樹のひとつとして知られています。そんなレモンは、果実を楽しむだけでは無く、インテリアグリーンとしても鉢植えや庭で育てることができます。水やりは、土が乾燥しきった状態が続くことで枯れるのを防ぎましょう。実を付けたい場合はたくさん肥料を与えます。3月に春肥、5月と7月に夏肥、9月、11月に秋肥の年5回、油かすなどの有機質肥料か、ゆっくりと効く緩効性化成肥料を与えるとよいそうです。(出典:HORTIby Green Snap)

〈3・4年タグラグビーその2〉

昨日も岩下さんにおいでいただき、タグラグビーを教えていただきました。前回に比べルールも理解し、楽しくゲームをすることができました。

〈6年生 家庭科小物づくり〉

なにやら一生懸命6年生が裁縫仕事をしています。聞けば、冷蔵庫に貼り付けるマグネット入りの小物を作っているとのこと。2個作って1個は誰かにあげるんだそうです。

今朝は児童朝会(月目標の反省)でした。各学年の代表が発表しました。

来月の目標はこれ。

5年生のエプロンが完成したぞー!!料理している風でパシャリ。

お次はカードを持って一枚。これ何のカード?それはね…

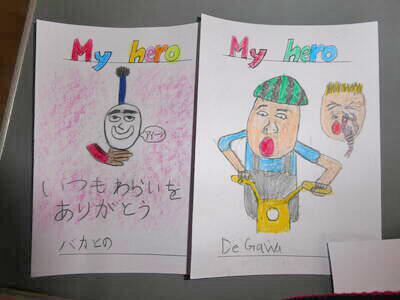

外国語の時間に「My hero is~.」で自分にとってのヒーローを絵に描きました。

自分の家族を描く人もいれば、

スポーツ選手を描く人もいれば、

先生を描く人もいれば、

芸能人を描く人もいれば、いろいろでした!あははは! ↓↓

3年生の作品コーナー

2年生の作品コーナー

楽しい詩です。

昼暖かかったですね。こいこい池の亀もひなたぼっこさ。見よ、この華麗なポーズ!カメのエビ反り。

どうやら亀は脱皮の途中のようですね。亀もやっぱり爬虫類なんですね。

カエルの卵だよ~ん。

春はもうすぐそこですよ~。

2月24日

今日の給食のメニューは、黒パン、味噌ラーメン、海藻サラダ、デコポンです。

〈ラーメン〉

1910年(明治43年)、浅草に初めて日本人経営者尾崎貫一が横浜中華街から招いた中国人料理人12名を雇って日本人向けの中華料理店「来々軒」を開店し、大人気となりました。その主力メニューは、当時は「南京そば」、「支那そば」などと呼ばれたラーメンでした。この店の成功を受けて、戦前の日本に続々と庶民的な中華料理店が開店し、ラーメンは餃子や焼売などとともに、定番メニューとして広まっていきました。(出典:フリー百科事典『ウィキペディア』)

〈体力づくり 長縄跳びと縄跳び名人〉

朝の体力づくりで縦割り班の長縄跳びと縄跳び名人の紹介がありました。名人の人たちはみんなの前で得意技を披露してくれました。来年こそは自分も縄跳び名人になりたいと思った人が多かったようです。

〈6年卒業制作〉

本日も伊野修一先生においで頂き、6年生が卒業制作の竹灯りを作りました。みんなで協力しながら竹に貼った型紙に従ってドリルで大・中・小の穴をあけました。木工用のドリルでは竹が割れたり、ささくれだったりてしまうので、竹専用の特別なドリルの歯を使って器用に穴をあけていました。

穴あけがすんだら、柿渋塗りをします。最後はリモコン付きの12色に変化するLEDライトを入れてできあがりです。仕上がりが楽しみです。

2月22日

今日の給食のメニューは、ガーリックトースト、スパ入り野菜ソテー、リンゴです。

〈にんにく〉

にんにくの成分は『アリシン』という物質で、疲労回復や生活習慣病の予防などに期待が持てます。一方で刺激の強い成分でもあり、殺菌作用が強く、食べすぎると胃の粘膜や胃壁を荒らすことがあります。また腸内の善玉菌まで殺してしまい、腸内環境を悪化させ、腹痛や下痢、便秘などを引き起こすことがあります。更に腸からの栄養素の吸収がさまたげられ、ビタミン不足や、皮膚や口のなかに炎症を引き起こすこともあります。

適量にとれば鉄の吸収を促進し、貧血などの改善が期待できますが、とりすぎると血中のヘモグロビンが減少し、さらに赤血球が破壊されて貧血の原因になります。(出典:ニッポン放送 NEWS ONLINE)

1年生と2年生が見つけた春

タブレットを持ち帰って春の写真を撮りました。今日はその発表会です。春はすぐそこまできていますね。

熊日学童スケッチ展 校内展示会

熊日学童スケッチ展に出品した作品の校内展示を近日行います。お楽しみに!

1年生 道徳授業

「こぐまのらっぱ」(最後まで粘り強く)の授業を行いました。最後まで粘り強く取り組むためにはどんなことが必要なのかについて考えることができました。

2月21日

2月20日(日)は授業参観の予定でしたが3月3日(木)延期になり、今日はもともと振替休業日の予定でしたので給食がありません。

今朝7:30amごろ雪が振りました。そのときの写真です。

全然降っているようには見えませんが、写真を拡大して画像処理してみますと

というように降っているのが分かります。ちなみに去年は1月8日に雪が振り、こんな具合でした。

運動場に出て子供達は雪合戦をしました。今年は積もるような雪は振っていませんが、まだまだ分かりませんね。

4時間目くらいになるとぽかぽか天気の小春日和となりました。3・4年生が体育で「タグラグビー」をしました。ゲストティーチャーとして保護者の岩下さんにおいで頂き、詳しく教えて頂いたので、ルールも分かって、いざゲ-ムが始まるとみんなみんな歓声を上げて走り回りました。楽しみながら「タグラグビー」に親しむことができました。

岩下さんご多用にも拘わらずおいで頂きありがとうございました。岩下さんには1・2年の生活科の野菜作り、3年生のれんこん掘り体験でもお世話になっています。子供達の豊かな体験活動へのご協力に感謝します。

2月18日

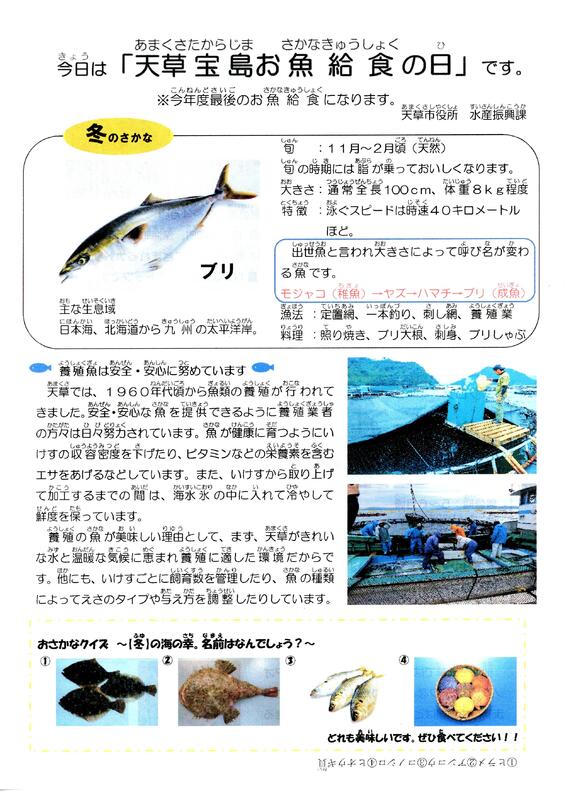

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草産ブリのみりん焼き、昆布和え、豆乳味噌汁です。

〈お魚給食の日〉

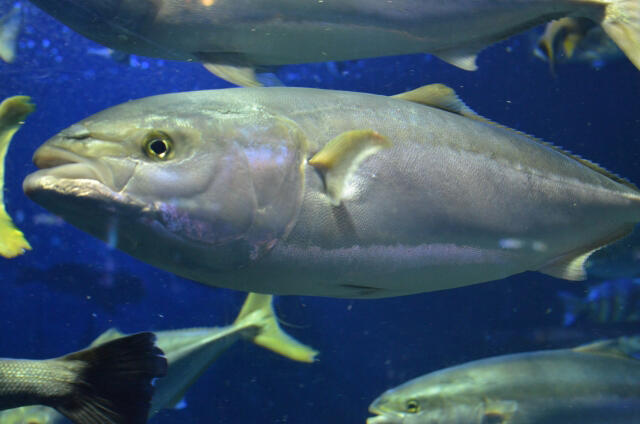

今日のお魚は天草産のブリです。ブリはスズキ目アジ科の海水魚です。大きいものは体長約1.5メートルにもなります。体は紡錘形でやや側扁し、背は暗青色、腹は白色で、体側中央に不明瞭な黄色の縦帯が走っています。温帯性の回遊魚で、夏季に日本の沿岸沿いに北上し、冬季に南下します。出世魚としても知られ、成長するに従って、関東ではワカシ・イナダ・ワラサ・ブリ、関西ではツバス・ハマチ・メジロ・ブリとよばれます。定置網や1本釣りで漁獲されます。ところでこのブリについては、福岡・佐賀・熊本・岡山などでは「嫁ぶり」という結婚後初めてのお正月(初正月)にしなければならないしきたりがあるようです。「嫁ぶり」の意味は、「良いお嫁さんです。ありがとうございます。」という意味で、新郎の実家から新婦の実家に旬のブリを贈り、家と家のお付き合いの節目の挨拶とするとも言われています。また言葉の語源から「よか嫁ぶりを発揮してもらっています。」ということで「嫁ぶり」となったようです。それから、石川県では「ブリの半身返し」という風習も有り、もらったブリを半身にして返すというもので、双方ともご近所などに配るそうです。また富山県ではこの逆で、新婦側から新郎側へブリを1本持っていき、やはり「半身返し」をするようです。

〈長縄跳び大会〉

朝の体力づくりで縦割り班対抗「長縄跳び大会」がありました。これまで縦割り班で練習を重ねて跳べる回数を増やしてきました。6班が3分間で152回跳んで優勝しました。ポイントは低学年児童がタイミング良くスタートし繩を跳べるかにかかっているようです。どの班も5・6年生が低学年児童の肩を優しく押してタイミングを教えてきたので、上手に跳べるようになってきています。こうしたところに縦割り班活動の良さがあるようです。

2月17日

今日の給食のメニューは、レーズンパン、ウインナーケチャップ、マカロニサラダ、コロコロスープです。

〈トマトケチャップ〉

チャップは、野菜などを煮て裏ごししたあと煮詰めて、香辛料、調味料などを加えて味を整えたものです。イギリスで作られたのがはじまりです。イギリスには、トマトケチャップ、マッシュルームケチャップなど、いくつかの種類がありましたが、やがて、ケチャップといえばトマトケチャップをさすようになりました。

明日は今年度最後の「天草宝島お魚給食の日」です。天草市役所 水産振興課作成のリーフレットです。

〈5年生 家庭科 エプロン作り〉

協力しながら縫っています。

上糸がぬけてしまったので、かけています。

すその角のところは、たくさん折ってあるので、ミシン糸が通りにくいと話していました。最後まで縫えなかったときは手縫いで補強しました。

おお、この人は縫い終わって、最後のひも通しをしています。

じゃじゃーん!できたもんねー!(どうだ、この角度!)

「先生、給食の時に、いつもの給食エプロンじゃなくてこれを着たらいいじゃないですか。」と言いながら、できたのを早速着て校内一周してお披露目していました。

一度洗濯したほうがいいね。まだ制作中の人もいるので、全員できたら公開します。

2月16日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草大王のかぼちゃそぼろ煮、切り干しサラダ、めざしです。

〈天草大王〉

天草大王は、その名のとおり熊本の天草地方で飼育されていたことからその名のついた地鶏です。雄の背丈が90cm、体重は約7kgと、世界で見ても稀な大型の食用鶏です。大正時代には水炊き用の鶏肉として人気を集めていましたが、昭和に入ると不景気と、その産卵率の低さで絶滅してしまいました。しかし、その美味しさをもう一度復活させるために熊本県農業研究センターが10年の歳月をかけて70年ぶりに復元に成功しました。「上質で弾力のある肉質、濃く深い旨みが美味しい!」と人気の天草大王は熊本県でしか飼育されておらず、また、一度絶滅の危機に陥ったことからも幻の地鶏とも呼ばれています。

(出典:icotto)

「おれたちが天草大王だぞー!大きいだろう!わはは!」(と言っています。)

原種・天草大王の雌(左)と雄(右)(熊本県ホームページより)

〈不審者対応避難訓練〉

高浜、大江、下田の警察官の方を講師にお迎えして、6年生教室に不審者が侵入したという設定で実施しました。

運動場の向こうにすばやく避難します。

上靴を洗ってホールに移動

お話を聞きます。

感想発表

お礼を言います

すばやく避難できたのはよかったです。でも、すこーしおしゃべりが聞こえたのが残念でした。ひとりひとりが気をつけることが大切ですね。

防犯ブザーを点検したり、一人で出歩いたりしないように、今日の訓練をこれからに生かしましょう。

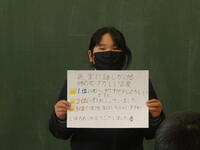

〈4年生 道徳 研究授業「ぼくのへんしん」〉

自分で決めたことができるようになるにはどうしたらいいだろう?

できなくてふてくされていたけど、練習を続けることができたのはどうして?

「できない自分に戻りたくないから」「お母さんや友達の応援があったから」

教頭先生の話 オリンピックで金メダルを獲った平野歩夢選手のお話でした。

できるようになるためには、くじけない心が大切ですね。弱い心ではくじけてしまいます。強い心にならないといけません。天草小学校の児童会スローガンにも「くじけない心」がありますよ。

自分が決めたことができるようになるためには、まわりの支えだけじゃなくて、自分の強い心が大事なんですよ。

これまでの自分を振り返って感想を書きました。目標をもてた人もいたようです。

〈5年生 国語「提案しよう、言葉とわたしたち」〉

普段の生活の中で言葉の使い方に関する課題を見つけ、生活をよりよくするためにできることをクラスのみんなに提案しました。敬語や四字熟語や慣用句の使い方などなど、自分が難しいと感じていることを決め、アンケートをとったりタブレットで調べたりして、スピーチ文を書き、発表しました。

2月15日

今日の給食のメニューは、米粉パン、根菜ひじきサラダ、チキンビーンズ、シューマイです。

〈米粉〉

古くから米粉は和菓子用の材料(上新粉、餅粉、白玉粉など)として、団子や餅、まんじゅうなどさまざまな食品の原材料に使用されていました。近年、米を一層微細に製粉する新しい技術が開発され、パンや洋菓子など、これまでは小麦粉を原料として作られていた食品にも多く用いられるようになっています。パン用米粉は小麦グルテンを添加することによって「強力粉」と完全置換を可能にしたものです。(出典:米粉事典)

〈昼休み〉朝は雨が降っていたけど昼は晴れました。

おーい!手を振る5年生。

2月14日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、のっぺい汁、キビナゴ香り揚げ、ゆかり和えです。

〈のっぺい汁〉

「のっぺい汁」は新潟県の郷土料理として知られていますが、実は全国各地に昔から伝わる郷土料理です。新潟県だけでなく奈良県、島根県、熊本県などでも作られており、各地により「のっぺい」、「のっぺい汁」、「のっぺい鍋」、「のっぺい煮」、「のっぺ」、「のっぺ汁」など様々な呼び方をします。里芋、ごぼう、れんこん、にんじんなど季節の野菜をふんだんに用いて、鶏肉や鮭などを入れる事もあります。新潟県の場合は新潟特産の鮭だけでなくいくらを最後に添える事もあります。「のっぺい」の語源は汁が粘って餅の様であるから「濃餅」と表記され、粘っている事の意味の「ぬっぺい」が「のっぺい」に訛り、「能平」や「野平」と表記されたとも考えられています。また、行事の際に人が集まる席が「平」らに「納」まる様に「納平(のっぺい)」と呼ばれたともいわれています。(出典:にっぽんの郷土料理観光事典)

4年生理科「もののあたたまり方」楽しく実験中!

水を入れた試験管を熱すると…?あーら不思議、火が当たっているところじゃなくて、上の方が熱くなっています。なんでだろー♪なんでだろー♪ 実験結果から、「水は上の方からあたたまる」とまとめました。以前実験したときの金属のあたたまり方と違いました。これは温まった水は体積が増え、その結果比重が軽くなって上の方へ移動することから起こる現象です。予想と違う結果になることも理科の実験の楽しいところです。

2月10日

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、たぬきやきそば、フルーツヨーグルト、チキンナゲットです。

〈フルーツヨーグルト〉

おなかの調子を整えるためには、「ビフィズス菌」や「乳酸菌」といった「体によい働きをしてくれる善玉菌」が含まれる食べ物と、その善玉菌のえさとなって数を増やしてくれる「食物繊維」を同時に取るのがよいといわれています。ですからヨーグルトと食物繊維たっぷりのフルーツは、最高の組み合わせです。

〈文化芸術交流会〉

今日は、本来なら今年2月に体育館で「星の王子様」の演劇を見せて下さるはずであった「東京演劇集団風」の皆さんとオンラインで交流をしました。天草小からは1・2・3年生の児童が天草町のよいところを紹介しました。練習したとおり、上手で面白い紹介でした。

そのあと「東京演劇集団風」の皆さんから劇団の紹介や「星の王子様」の説明がありました。驚いたのは海外公演を何度もなさっているということでした。これまでフランス・ルーマニア・ロシア・モルドバなどで公演をされたそうです。劇団の紹介だけで無く、演劇に携わるスタッフにはどのような役割の方がおられるのかといったことまで詳しく教えて頂きました。質問タイムや感想発表のあと、「♪明日という大空」の歌のプレゼントをしました。以下はその時の様子です。

質問タイム!

「どうやって覚えるのですか?」「本を見て何回も言って練習します。書いて覚えたりもします。10日から20日くらいかかります。」

「外国で公演したときは、何語で公演したのですか?」「日本語でしました。横に字幕が出るのですよ。」

「何人くらいで公演するのですか?」「『星の王子さま』の場合は、20数人でします。そのうち俳優は7人です。だから、音楽や照明など舞台裏で活躍する人が多いのです。」

子どもたちからはたくさんの質問が出ました。

お礼の言葉のあと、子供たちはコンピュータ前に駆け寄り、いつまでも手を振っていました。

「東京演劇集団風」の皆さん、分かりやすい説明や子供たちの質問への丁寧な受け答えありがとうございました。

来年度、お目にかかれることを子どもたちも私たち職員も楽しみにしております。

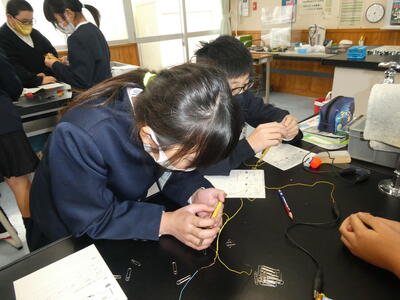

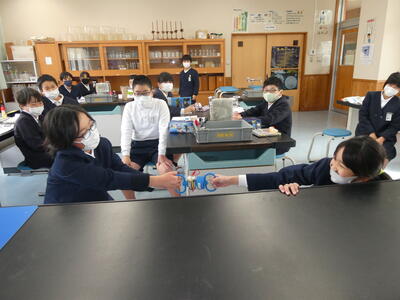

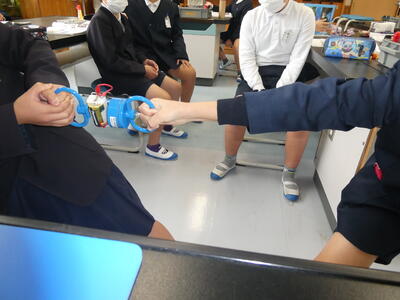

〈5年生 理科「電磁石の働き」〉

鉄くぎにコイルを巻いて電流を流すと、あ~ら不思議、磁石のように鉄くぎが磁石のようになるのです。これを電磁石といいます。電磁石について学んだので、それを使ってモーターを回して動く車作りをしました。

説明書を読んで格闘中!

「うーん、わからん!」

できた人が他の人をお助け。

おおー動いたぞー

動かしてみると逆向きに車が進む人がいました。何ででしょう?「電池を逆向きにすればいいんだよ!」

動かない人もいました。「何でか、ぼくの動きません!」あらら。次の時間確認してね。(ガクッ)

〈図書委員会主催 釣りゲーム〉

ただいま絶賛釣りゲーム開催中ですよー。しおりが釣れます。群がる6年男子。

それではみなさん、よい3連休をお過ごしください

2月9日

今日の給食のメニューは、冬野菜チキンカレーライス、カラフルサラダ、福神漬けです。

〈カレー〉

カレースパイスは約60種類あるそうです。それらは「香り」「辛味」「色」の目的ごとに3種類に分けられます。まず「香り」に関係するスパイスは、クミン・コリアンダー(葉はパクチー)シナモン・クローブ・ナツメグ・オールスパイス・ローリエ・ガーリックなどですが、比較的聞いたことがあるものや使ったことがある物が多いですね。次に「辛み」に関係するスパイスは、カイエンペッパー・ジンジャー・ブラックペッパーなどです。それから「色」に関係するスパイスはターメリックで、黄色く、ウコンとも呼ばれます。この他にも「香り、辛味、色」の混合スパイスとしてガラムマサラがあります。これはインドを代表するミックススパイスです。ガラムは「辛い」、マサラは「混合物」という意味で、各家庭ごとに配合が異なります。通常は3~10種のスパイスが使われますが、代表的な組み合わせはクミン、コリアンダー、カルダモン、シナモン、レッドペッパー、ターメリックの6種類です。カレーの仕上げに加えることで、一気にスパイシーな風味に仕上がります。初めてスパイスからカレーを作るという場合は、クミン(香り)、ターメリック(色)、ガラムマサラ(混合)の3種類を買い揃えればよいそうです。

(出典:Kurashiru)

今日は学力検査2日目(算数)でした。真剣に集中して頑張る子どもたち。

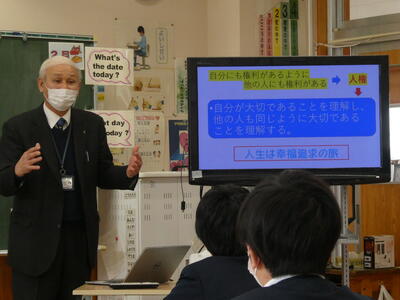

〈6年生道徳研究授業〉 自由にピアノを弾きたい女の子と読書を楽しみたいおばあさん。でもおばあさんはピアノの音が気になって読書ができません。さて、どうする?2つのグループに分かれて、それぞれの立場で考えました。

よく手が挙がっていた6年生。

「女の子が引っ越せばいいんじゃない?」

「耳栓すればいいんだよ。」

「ピアノが好きって言うのはいいとは思うんだけどね。」

「読書も楽しいよ!」

どちらとも楽しめるようにするにはどうしたらいいでしょう。話し合ってみよう。

これって権利と義務のことだね。

最後に教頭先生のお話。自分も相手も気持ちよく過ごすには、自分も相手も両方とも大切なのですよ。

だから、権利も義務もみんなの成長や幸せには大事なのです。先生達はみんなの応援団なんですよ。

6年生はしっかり聴いていました。

ほらほら。え、なにこれ?蚊取り線香?

5年生の図工です。針金で立体的に作ります。じゃじゃーん。一輪車を作ったよ。上手~

私はボールを作ったよ。

テニスをしているぼく。制作途中

〈5年生体育「サッカー」〉ボールともっと仲良くなるために基礎練中。

試合に向けて作戦会議中!

頑張るぞー。おー!

結果は、今日も白の勝ち!(赤、がんばれ)

2月8日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、せんだご汁、かわりごまめ、ミニトマトです。

〈ごまめ〉

ごまめには、二つの意味があります。一つ目は食材の意味でカタクチイワシ(幼魚、稚魚)を干したものをさします。これはイワシを田んぼの肥料として使ったところ五万俵もの米が穫れて大豊作だったことから、ごまめを「五万米」と書くこともあり、乾燥カタクチイワシである「ごまめ」は おせち料理のように調理していなくても田作(田作り、たづくり、たつくり)ということもあります。二つ目は料理名で乾燥カタクチイワシを炒って、しょうゆ、みりん、砂糖などで煮詰めた料理をさします。 (出典:いつとは便り)

〈5年生 家庭科 エプロン作り〉着々と進んでいます。ちょっとずつエプロンの形になっていています。

糸の処理をしているところ。

助け合いながら縫います。

こちらは、「踊り」でお助けしているそうです。(なんじゃそりゃ。)

〈4年生 理科「もののあたたまり方」実験中!〉

〈しおりコンテスト〉図書室前に掲示してあるしおりですよ~。

〈5年生 図工 多色刷り〉

2月7日

今日の給食のメニューは、カミカミご飯、吸い物、柚子ドレッシング和え、ぎょうざです。

〈ゆず〉

ゆずは、レモンやライム、スダチ、カボスと同じように生でそのまま食べるのには向かないミカンの仲間です。しかし、ゆずには爽やかな香りのもとになる「リモネン」という成分が含まれていて、リラックス効果もあります。また、ゆずに含まれるビタミンCの量は日本のミカン類ではナンバーワンなので風邪の予防に効果があります。

こそーっと職員室の扉を開ける5年生。むむ、なにごと⁉

じゃじゃーん!家でもミシンを使って作ってみました!「先生方見てください!」

あ~、そういうことね!どれどれ?

ということで、上手に縫って作っていました。いいぞ~!

明日は、学力検査(国語)があります。鉛筆をけずってきてください。早めに寝てね。

2月4日

今日の給食のメニューは、セルフおにぎり、鯛フライ(天草産)、菜の花和え、田舎汁です。

〈海苔の日〉

大宝元年(701年)に制定された日本最古の成文法典である「大宝律令」によれば、当時29種類の海産物が租税としておさめられていました。そのうち8種類が海藻で、海苔がその1つとして表記されています。この事から、海苔は産地諸国の代表的な産物として、大変貴重な食品であったことが伺えます。全国海苔貝類漁業協同組合連合会では、この史実に基づき、「大宝律令」 が施行された大宝2年1月1日は西暦に換算すると702年2月6日となるため、毎年2月6日を「海苔の日」と定めました。(出典:全国海苔貝類漁業協同組合連合会)

〈5年生家庭科「ミシンを使おう」〉

頭巾を縫い終わりました。よし、いよいよエプロンだ!ということで、まずはエプロンの形に切ります。じょきじょき。

この子は作った頭巾をかぶったままエプロンを切っていますね。きっととってもお気に入りなんですね。

じゃじゃーん。頭巾ができたから記念撮影。この頭巾は、6年生の先生が教えてくれた「お手軽頭巾」で、正方形の布を三角に折って重ね、ゴムを通すところを縫って、ゴムを通します。一瞬でかぶることができます。ゴムのおかげで角を結ぶ必要がないので、おすすめです。

アイーン

〈保健環境委員会 めざせ清潔ピカピカ〉

先生も一緒に頑張ってくれています

消毒も念入りに

〈ICTを活用しよう〉

月に2回ICT支援員が来校するので、タブレットの使い方を教えてもらえます。この日はカメラの機能を使ってみたようです。

それではみなさん、また来週~

2月3日

今日の給食のメニューは、ココアパン、節分豆、和風ハンバーグ、添え野菜、ワンタンスープです。

〈節分〉

今日は節分なので節分豆がつけてあります。ところで節分に豆をまくのはなぜでしょう。それは昔、豆を漢字で「魔目」や「魔滅」と書いていたことから、「豆には魔よけの力があり、鬼にぶつけることで邪気を払える。」と信じられていたからだそうです。そのため、節分には豆をまいて、鬼を追い払う行事として親しまれていきました。(出典:保育士バンク!)

〈6年 卒業制作〉

今日は、伊野修一先生においで頂きました。卒業制作「竹灯り」の「ヤスリがけ」と「節取り」のやり方を教えて頂き、作業を進めました。みんな真剣で何事にも一所懸命取り組む 6年生の良さが出ていました。

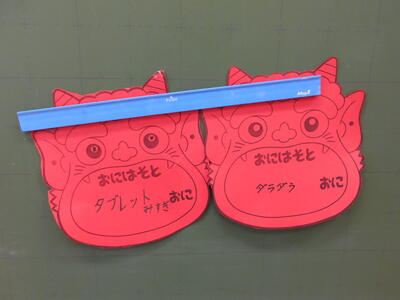

〈豆まきをしたよ!〉

さて、今日は節分です。それなら豆まきだ!ということでどこの学年も今日は豆まきをしていました。自分の追い出したい鬼はなあに❔

鬼はー外!福はー内!

先生も楽しい豆まき

友達でガードしつつ、本気で豆まき5年生

最後はみんなで分けましょう

うおおお!鬼が来たぞー!

あー楽しかった!

〈5年生理科「電磁石の性質〉

電磁石の鉄を引きつける力をもっと強くするにはどうすればいいか実験しよう。コイルをたくさん巻いたらいいんじゃないかな❔というわけで、50回巻きと100回巻きのコイルを作っているところ。

「あーもう!何回数えたか分からなくなった!」コイル巻きあるあるです。

クリップたくさんつくかな。

「電流を流したときだけ鉄を引きつける」という電磁石の性質を利用した道具は、実は私たちの生活にもたくさん使われています。例えば工場で使われているクレーン。電流を流したり流さなかったりすることで、ものをくっつけたり移動させたりすることができます。

「それ、実は学校にもあるよ」「え⁉」

というわけで、強力電磁石を引っ張り合い。

はずれない!ちゃんと本気で引っ張っています。

電池1個なのに、電流を流したら絶対外れません。流すのをやめたら、すぐにはずれます。

また明日!