1月11日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、ぐぞうに、りんごサラダ、きびなごフライです。

〈お雑煮〉

お雑煮の発祥は公家文化に由来すると言われています。餅つきをした後に餅を丸めて食べていたことから、元々は丸餅が主流でした。当時のお雑煮は公家が食べる高級料理で、みそ仕立てでした。これが関西のお雑煮の元となります。室町時代に入ると、このお雑煮を武家も食べるようになりました。武家では宴席料理の一つとして扱われ、他の惣菜とともに食べる汁物として広まっていきます。お正月に食べられるようになったのは江戸時代のことです。庶民が食べるようになったのもこの頃です。当時は年貢制度ができ、年貢として納めるための米作りが広まった時期でもありました。このことで、餅の原料となる餅米も全国的に作られるようになったと言われています。当時、餅は供え物などとして利用される特別な存在でした。お雑煮がお正月に食べられる料理となったのはこれが理由です。おめでたい料理であるお雑煮(餅)を庶民が食べられるのは、お正月のめでたい時期のみだったからです。お雑煮の餅の形は、主に西日本では丸餅が、東日本では四角い切り餅が使用されます。この形の分かれ目は関ケ原なのだそうです。もともとは公家文化の中で丸餅を使用していましたが、江戸時代には東日本で切り餅が主流となっていきます。その理由は、当時は武士の人数が増えたため、餅を大勢で分けなければならなかったことにあります。また「敵をのす」(=倒す)との語呂合わせで縁起を担ぎ、餅を伸ばして「のしもち」にしたといいます。平たく伸ばした餅を切り分けて食べることで、効率的にたくさんの餅を作ったのです。このようにして江戸時代に切り餅が広まりましたが、この文化は関ヶ原を越えることはなく、西日本には切り餅が伝わらなかったようです。(出典:トクバイニュース)

〈1月10日 熊日学童スケッチ展の表彰がありました〉

名前を呼ばれて大きな声で「はいっ!」と返事をすることができました。個人賞のほかに優秀学校賞の表彰もありました。

いよいよ今日から3学期!全員登校できてうれしいです。気持ちを新たに頑張っていきましょう。

今年は寅年!5年生と6年生が寅年ですねえ。

始業式 3学期は勉強も生活も行事も頑張りましょう。姿勢もよくして、体も動かそう。

ほーら、こんなに姿勢よく聞いています。すばらしい。

地区児童会 冬休み中も安全に過ごせましたか?

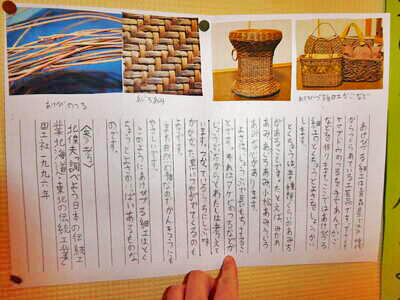

4年生 2学期に国語で伝統芸能の良さを伝える文章を書きました