学校生活

3年生社会科見学

2/17は、3年生は、本渡の歴史民俗資料館、天草中央消防署、ロッキー佐伊津店に社会科見学に行ってきました。

【本渡歴史民俗資料館】

歴史民俗資料館では、天草の昔の暮らしの様子や生活や仕事で使われた道具などについて学んできました。天草の昔の暮らしのことがよくわかりました。

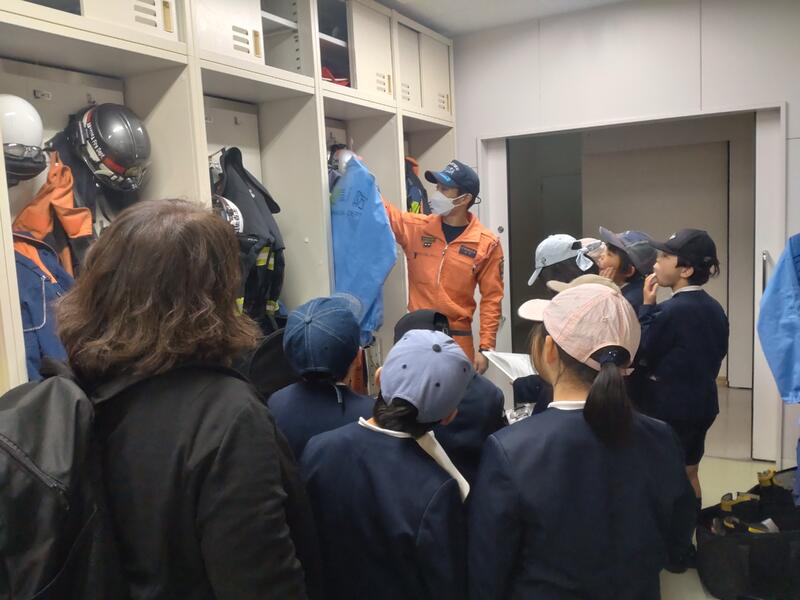

【天草中央消防署】

中央消防署では、かっこいい消防士さんに消防の仕事や消防車両について詳しく教えてもらいました。訓練の様子も見せてもらい、私たちの生活を守るために一生懸命、お仕事をしていただいていることがわかりました。

訓練の様子

救急車には色々な装備が・・・

消火活動に欠かせない酸素ボンベとマスク

はしご車かっこいい

緊急出動する救急車を見ました。

消防士さんは、火事だけでなく色々なことに救助活動ができるよう備えています。

司令室では、救急要請など様々なことにすぐに対応できるよう準備したり、現場の状況を理解できるようにしています。

【ロッキー佐伊津店】

ロッキー佐伊津店では、お客さんが買い物がしやすいようにどのような工夫がされているかなど教えてもらい、その後、実際に買い物をしました。

1日、色々なことを学ぶことができました。とても楽しかったです。

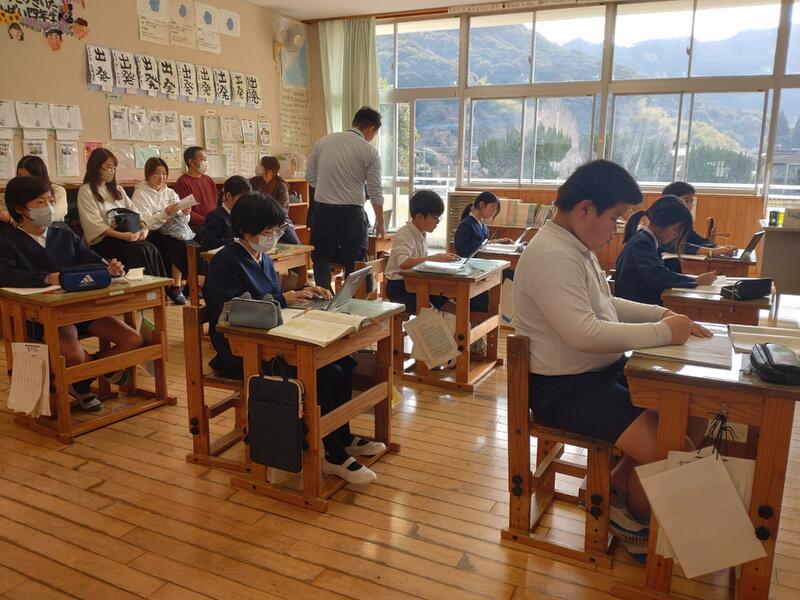

2/15学年末授業参観・PTA総会・学級懇談会

2/15は本年度最後の授業参観・PTA総会・学級懇談会を実施しました。日曜日ということもあり、たくさんの保護者の皆様にご来校いただきました。1年間の子供たちの成長を感じていただけたことと思います。本年度も大変お世話になりました。年々、児童数も減少していますが、みんなで力を合わせて地域に元気を与えられる学校でありたいと考えています。これからもよろしくお願いします。

【1年生】1年間の成長を、お父さん、お母さんに元気に伝えることができました。

【2年生】2年生の楽しかった思い出をお父さん、お母さんに発表しました。

【3年生】一人一人が国語の学習で書いた物語を発表しました。

【4年生】国語の学習「心が動いたことを言葉に」で自分の心が動いたことを詩に表すために、感じたことや、見たこと、聞こえた音などを思い浮かべ、詩を書くために言葉を集めました。

【5年生】社会科で私たちの暮らし産業の中で情報通信技術がどのように生かされているかについて学びました。

【6年生】国語「海の命」という物語の登場人物の心情を読み取り、考えたことを伝え合いました。

【学級懇談会】1年間の子供たちの成長や課題について保護者の皆さんと意見交換などを行いました。どの学年も熱心な話し合いが行われていました。

【PTA総会】天草小の保護者の皆さんは、とても協力的で、PTA総会も毎回ほぼ100%に近い参加率です。有り難うございます。

本年度もあとわずかになりましたが、しっかりと1年を締めくくり、次年度につなげていきたいと思います。

3・4年生体育「表現運動」

3・4年生の体育では、3・4年生一緒に仲よく体育の授業をしています。最近は、厳しい寒さの日も多いですが、今年は、体育館にエアコンが設置され、寒くても快適に体育の授業ができます。この日は、いろんな忍者の動きや動物の動きを全身で表現する運動を楽しみました。マット運動や跳び箱などもたくさん練習して上手になりました。

天草中学校体験入学

2/12(木)天草中の体験入学がありました。英語、数学、国語の授業を参観させてもらいましたが、小学校の学習と比べるとグーンと難しくなりますが、天草中の優しい先生方が、優しく・楽しい授業をしていただいていました。その後は、小学校の頃お世話になった大好きな先輩たちに、中学校の生活や生徒会活動、部活動の様子などを説明してもらいました。

R8年度新入生体験入学

【3年生体験入学】

R8年度の新入生3名の体験入学を実施しました。3名という少人数で寂しいかな・・・と思っていましたが、3名はすぐに気持ちも打ち解け、笑顔で楽しそうに関わり合う姿が見られました。5年生が作ってくれた「釣りゲーム」で遊んだり、現1年生の授業をみたりしながら短い時間でしたが、小学校での生活を少し楽しんでくれたようでした。4月が待ち遠しくなりました。

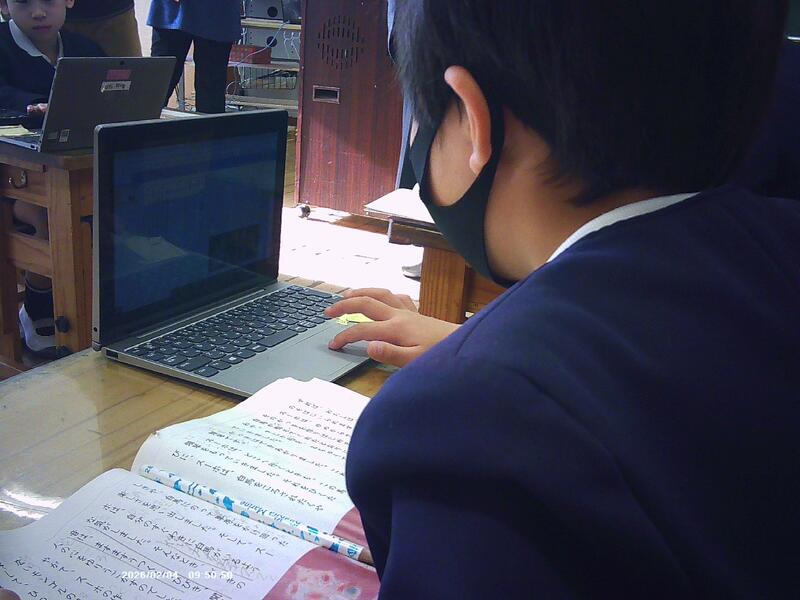

2年生研究授業2/4(水)

2年生の国語の研究授業がありました。題材は「スーホの白い馬」、だれもが一度は読んだことがある物語ではないでしょうか。主人公のスーホと白馬の深い絆を描いた物語です。スーホは、死んでしまった白馬の体で馬頭琴を作り演奏します。その演奏は、人々の心を揺り動かします。学習のなかでは、「なぜスーホの演奏が人々の心を揺り動かしただろう」ということについて考えました。4人の4年生は、学習リーダーを中心に主体的に学ぶことができました。また、天草小で力を入れているタブレットの効果的な活用も上手にできていました。

ふれあい給食

1月29日

今日は、日頃からお世話になっている行合八恵子さんをお招きして「ふれあい給食」がありました。天草小の元気印でもある3年生といっしょに給食を食べていただきました。きっと元気いっぱいの3年生と楽しく会食していただけたことと思います。行合さんには、地域での子供たちの見守り、行事への参加、学校運営協議会、読み聞かせ・・・等々、多方面で学校にご協力いただいています。このような地域の方々に支えられて学校が成り立っています。感謝、感謝・・・です。

継続は力なり~長縄チャレンジ~

1月29日

先週、校内縄跳び大会でした。その後も子供たちは、自分の目標を持って、練習に取り組んでいます。今日は、朝の体力づくりの時間に縦割り班で長縄に取り組みました。縄跳びは、体力向上のためには、大変効果的な運動です。寒い冬を元気に乗り切るためにも、縄跳びに取り組んで欲しいですね。

“継続は力なり”

さすが、子供たちは身軽です。こんなに軽~く跳べたらいいな・・・

縄に入るタイミングがわからない1年生には、6年生が優しく背中を押してあげています。

今週の天草小学校

今週の天草小

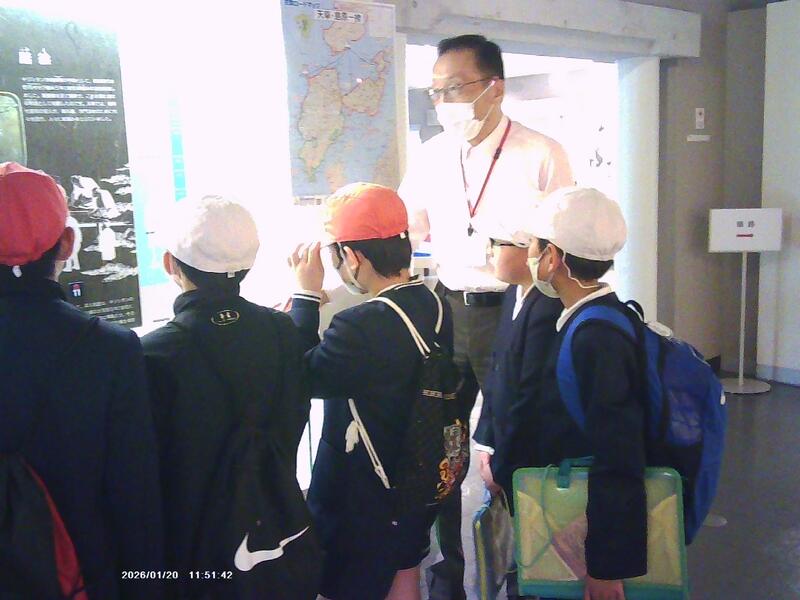

1月20日「5年生大江見学」

天草小では、1年生から6年生まで天草町の豊かな自然、産業、文化・伝統を学んだり、体験・見学したりする学習を行っています。その中で、5年生は、今週「大江見学」をしました。大江漁協、すり身工場、塩の製造、ロザリオ館を見学しました。まさに、「天草の宝」と呼ぶにふさわしいものに出会うことができました。

【大江漁港の水揚げの様子】

いろいろな種類の魚が水揚げされていました。

【大江のすり身工場】

天草だけでなく、県外からも、この工場で作られるすり身が、かまぼこなどの原料としてたくさんの注文がくるそうです。

【塩の製造所】

美しい須賀無田海岸のミネラル豊富な海水から、手間暇をかけて手作りの塩ができあがります。

【ロザリオ館】

世界遺産でもある崎津集落のとなりにある大江には、キリシタンの歴史を深く感じる大江の天主堂があります。ロザリオ館ではキリシタンの歴史について学びました。

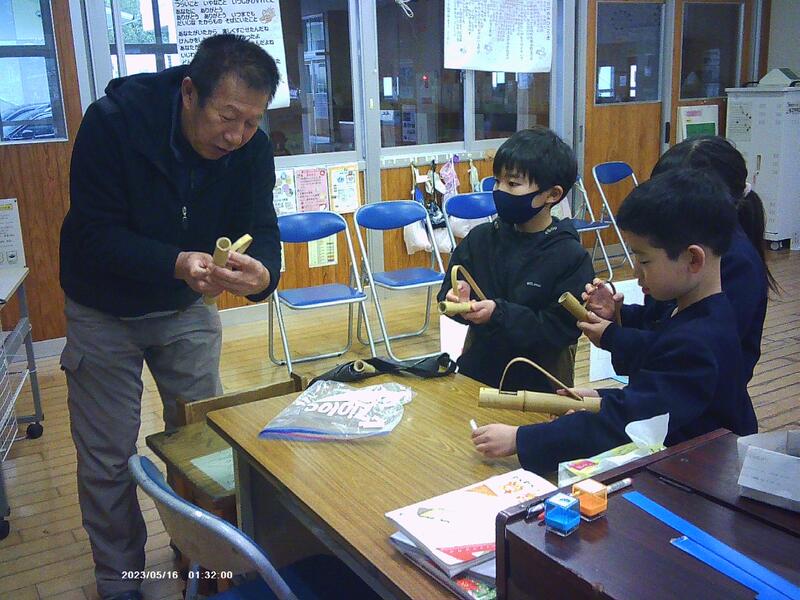

1/22「1・2年生 老人会との交流」

1/2年生は、毎年、校区である高浜、大江、下田、福連木の老人会の方々と「昔遊び」を通した交流会を実施しています。

竹馬や竹で作った鉄砲での的当て、けん玉、竹馬などいろいろな遊びを体験させてもらいました。お年寄りの方々の技にびっくりしました。

1/23「校内縄跳び大会」

「校内縄跳び大会」を実施しました。この日のために子供たちは一生懸命練習してきました。天草小の児童のよさは、目標に向けて、コツコツと頑張れるというところです。高学年の子供たちは、難易度の高い技も軽々とやっています。何事も地道な努力を継続的にやっていくことの大切さを痛感させられます。

2学期もあと一日

2学期もあと一日、明日は、終業式です。今日は、2学期の子供たちの様々な頑張りを表彰する集会を行いました。作品展に出品した描画や書写、読書への取り組み、漢字・計算大会、音楽会など様々な分野で多くの子供たちが、素晴らしい成績を残してくれました。48名全員が何らかの分野で表彰され、嬉しそうな笑顔を浮かべていました。このようにして、頑張ったことを人に認められることが、次へのステップアップにつながってくれることと期待しています。

【手作り広場】

1年生は、生活科で、「手作りおもちゃ」を作りました。今日は、2年生や先生たちを招待して、一緒に遊びました。1年生が作ったおもちゃにみんな夢中になっていました。教室に笑顔が一杯になっていました。