学校生活

12月13日(火)

今日の給食のメニューは、パインパン、キビナゴフライ、焼きビーフン、ブロッコリーサラダです。

<ブロッコリー>

ブロッコリーには、カリウム、ビタミンC、ビタミンK、β‐カロテン、スルフォラファンなど体を健康に保つために必要な栄養成分が多く含まれています。しかし、長時間空気や水に触れたり、高温で長時間加熱したりすると、栄養成分が減少します。しかも、収穫後のブロッコリーは、土から栄養を吸収する代わりに、ブロッコリー自身に含まれる栄養成分を使って成長するのです。ブロッコリーは常温で保存すると、成長によって多くの栄養が失われます。とくにビタミンCは、3日で半分程度まで栄養成分が失われるのです。しかし、冷蔵保存中もブロッコリーの栄養は少しずつ低下していきます。購入したブロッコリーは、新鮮なうちに調理しましょう。

(出典:ふるさと納税DISCOVERY)

<児童総会>

今日、天小タイムの時間に児童会総会がありました。各委員会から2学期の反省、児童のみなさんへのお礼とお願いの発表の後、1年から3年生までの各委員会へのお礼の言葉がありました。また、放送委員会による「放送コンテストの表彰」と「クイズの全問正解者の表彰」がありました。各委員会の常時活動やみんなが楽しめる企画などによって学校生活が豊かものになっています。

<児童会企画~縦割り班対抗ドッヂボール~>

運営委員会が計画した「縦割り班対抗ドッヂボール」が本日昼休みに行われました。さすがに高学年は力強いのですが、自分がキャッチしたボールを低学年の児童に渡して投げさせるなど優しい気遣いもみられ、みんな楽しく参加することができました。

<警察の仕事~3年生~>

いつも登下校時の見守りなどして頂いている大江派出所の清永巡査部長においで頂き、警察の仕事について教えて頂きました。無線機や防御盾なども見せて頂いたり、パトカーも見せて頂いたりして子供たちは警察の仕事に対する興味関心を深めることができました。清永巡査部長、公務ご多用にもかかわらず、子供たちのためにおいで頂き、ありがとうございました。

12月12日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カレー、フルーツヨーグルトです。

<カレー>

カレーライスはラーメンと並んで今や日本の国民食と言われる存在になっています。日本のカレーは、インドを植民地支配していたイギリス人が自国に持ち帰り、イギリス風(欧風)にアレンジしたものが日本に伝わり、さらに日本風にアレンジされたものが、ルーツとされています。カレーがはじめて日本の文献に登場するのは江戸末期ですが、実際に食べられるようになったのは明治初頭です。その後、洋食食堂ができるにつれ、カレーが一般にも広まっていき、明治の終りころからカレー粉だけでなく、即席カレー製造への挑戦が始まりました。大正12年には現在のエスビー食品(当時の日賀志屋)が日本で初めてとなるカレー粉の製造に成功し、 洋食屋、レストランだけでなく、次第に一般家庭でもカレーが食べられる素地ができました。(出典:神田カレーグランプリ)

<学校視察>

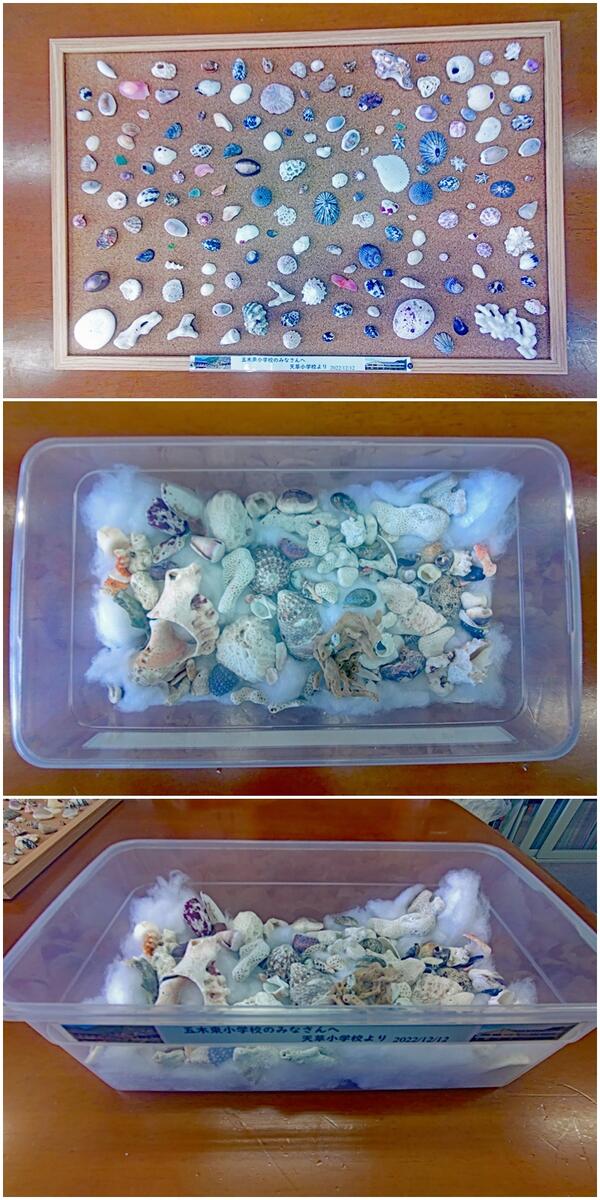

本日、五木東小学校の校長先生と、熊本市立碩台小学校の校長先生が学校視察においでになりました。全校児童が、ウェルカムソングとして「福連木の子守唄」を唄いました。五木東小とは、福連木の子守唄と五木の子守歌のつながりで交流が始まって5年がたちました。5年前は夏休みに天草小学校が五木村に出かけ、4年前は五木村から天草町に来ていただきました。それから、コロナ渦となり、直接交流ができなくなりましたが、リモート交流を続けています。碩台小学校の校長先生は、熊本県小学校教育研究会音楽部会の会長を務めておられ、来年度の同部会が発行する「音楽ノート」にQRコードをつけ、本日録音されたものが聞けるようにしたいとのことでした。統合前の旧高浜小に勤務をされておられたとのことで懐かしがっておられました。

歌をお聴かせした後、五木東小の校長先生には、6年生が天草町大江の須賀無田海岸で集めた貝をプレゼントしました。海の香りが五木東小学校に届くといいなと思います。

12月9日(金)

今日の給食のメニューは、ゆかりごはん、タチウオフライ、もずく汁、おかか和えです。

<お魚給食の日>

今日のお魚は、タチウオです。天草市から給食で食べて欲しいということで頂きました。タチウオは、EPAとDHAを多く含む魚です。イコサペンタエン酸(EPA)は血小板がかたまる物質を作り出さないようにし、血液をサラサラにしてくれます。また、血中の悪玉コレステロールや中性脂肪を減らすとともに、善玉コレステロールを増やし、動脈硬化、脳梗塞、高血圧、高血圧の予防するはたらきがあります。体内では生成できないドコサヘキサエン酸(DHA)は、脳の発達や老化予防に効果があります。その他にもビタミンDやナイアシンも豊富に含みます。ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進し、骨粗鬆症を防ぐはたらきがあります。ナイアシンは、血行をよくし、肌を健康に保つだけでなく、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドを分解するはたらきがあります。(出典:市場魚介類図鑑)

<大江漁協のすり身>

大江漁協のすり身は、びっくりするほど美味しいです。レンコンと人参を刻んですり身と合わせ、サラダ油で焼きました。

12月8日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、冬野菜のグラタン、ふわふわスープ、アーモンドサラダです。

<グラタン>

今日の冬野菜のグラタンは給食センターで一つ一つ手作りしたものです。「グラタン」はフランス料理の一つで、元々はアルプス山脈の麓「ドーフィネ地方」の郷土料理でした。小麦粉と牛乳で作った「ペシャメルソース」をオーブンで焼き、表面を焦がすようにして作ります。「グラタン」は「グラッテー」という言葉が元になっていて、もともとは鍋についたお焦げを「削り取る」という意味でした。

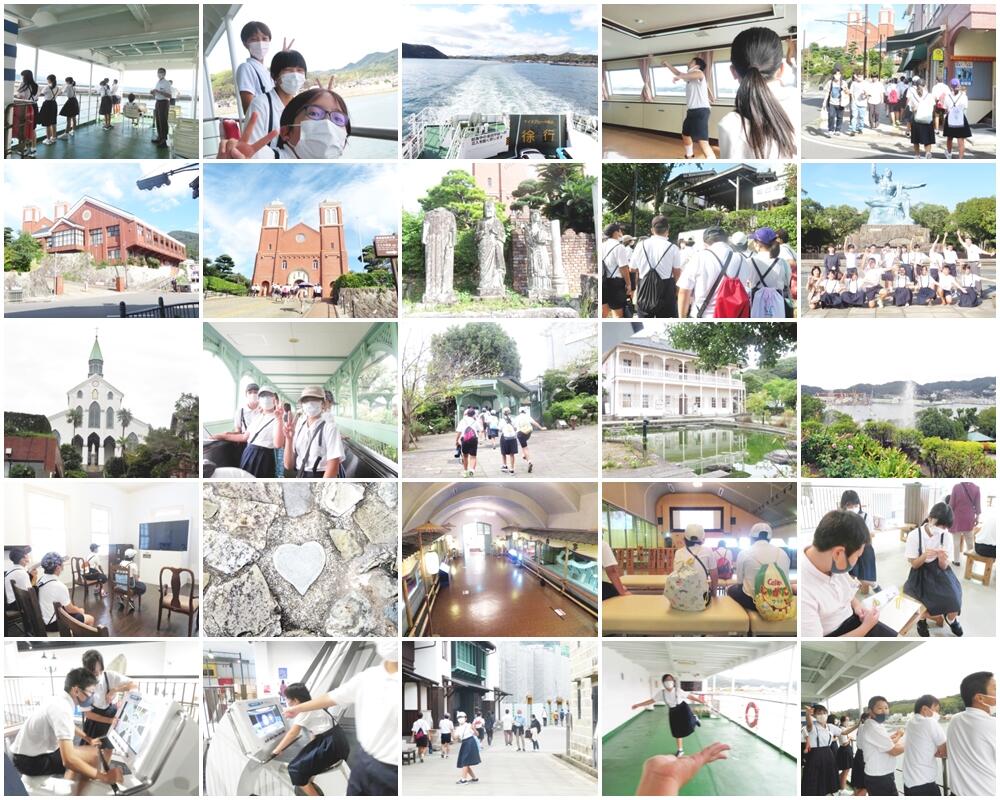

<大江の宝を見つけよう>

5年生が大江見学に行きました。漁協では定置網のや加工場を見学させていただきました。保冷庫はなんとマイナス20℃だそうで、経験したことのない温度に震えました。次に天草でも早くから天然塩づくりをしておられる「天草塩の会」の塩屋を見学させていただきました。天日と釜炊きの二通りの製法で作っておられることが分かりました。味見をさせていただきましたが、しょっぱさのなかに天然塩特有のほのかな甘みと苦みがあることが分かりました。それから、大江教会やロザリオ館も見学させていただきました。教会や信仰の歴史が分かりました。天気もよく、抜けるような青空と白い教会のコントラストが素晴らしかったです。また、養豚業の方にもお話をお伺いすることができました。大切に育てられていることが分かりました。ご協力いただいた大江漁協の皆さん、天草塩の会の皆さん、大江教会の皆さん、ロザリオ館の皆さん、養豚業の皆さん、ご多用にもかかわらず、見学させていただきありがとうございました。おかげで大江の産業・歴史・文化・伝統を学ぶことができました。

12月7日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、豆腐ハンバーグ、里芋の煮物、リンゴです。

<リンゴ>

リンゴは人類が食した最古の果物で、起源は約8000年前とされています。日本では明治時代から栽培が始まりました。栄養価が高く、食べやすいため、世界中で好まれています。欧米では「一日一個のリンゴは医者を遠ざける」といわれてきました。低カロリーで腹もちが良いのも魅力です。食物繊維は皮に多いので、皮ごと食べましょう。切ると茶色に変色するのは、果肉のポリフェノールが酸化するためです。しばらく食塩水かレモン水に漬けると変色を防げます。ちなみに12月国内の出荷ランキングは、青森県、長野県、山形県、岩手県、福島県の順です。(出典:JA ホームページ)

<人権集会>

今週は校内人権週間です。その一つの取り組みとして、3時間目に人権集会がありました。児童会の運営委員さんたちが劇で問題提起をしてくれました。外国からやってきた女の子が昼休みに読書をしていて、みんなが外遊びに誘うのですが、「私は読書がしたい。」と言って誘いに応じてくれないという場面でした。「何が課題でどうしたらよいか。」を縦割り班に分かれ話し合い、班のリーダーが発表してくれました。いろいろな考え方が出されましたが、みんなで人権について深く考えることができました。それから「天草小なかよしのちかい」をみんなで確認し、今月の歌「♪友だちになるために」を唄って閉会しました。そのあと学級に帰り、まとめを行いました。

12月6日(火)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草町ポークの生姜焼き、ワカメスープ、キャベツのサラダです。

<天草町ポークの生姜焼き>

今日は、大江ピッグクラブから無償提供していただいた大江豚メニューの第2弾です。前回ピッグクラブの皆さんにおいで頂いたときお話を伺う中で、「重さをそろえてポークステーキのカットするには大変時間と手間がかかる。」ということが分かりました。食材の無償提供のみならず、天草町の子供たちのために労力も提供していただいていることに感謝しながらみんなでいただきたいと思います。

<読み聞かせ>

今日は、1・2年生の読み聞かせでした。葛籠貫さんに持ってきていただいた本は、「ごめんね ともだち」でした。キツネと初めて大げんかをしたオオカミは、仲直りがしたいのに「ごめんね」と心の中では言えるのに、口に出して言うことができません。・・・・・・といったお話です。この本の作者は内田麟太郎さんです。偕成社のホームページで調べてみると、内田さんは1941年福岡県大牟田市のお生まれです。『さかさまライオン』で絵本にっぽん賞受賞、『がたごとがたごと』『すやすやタヌキがねていたら』で日本絵本賞受賞、『うそつきのつき』で小学館児童出版文化賞受賞という輝かしい受賞歴です。その他にも詩集『ぼくたちはな く』で三越左千夫少年詩賞を受賞されていました。ほかの主な作品は「ワニぼう」シリーズ、『十二支のおはなし』、「おれたち、ともだち!」シリーズなど多数あります。葛籠貫さん、いつもよい本を読み聞かせしていただき、ありがとうございます。

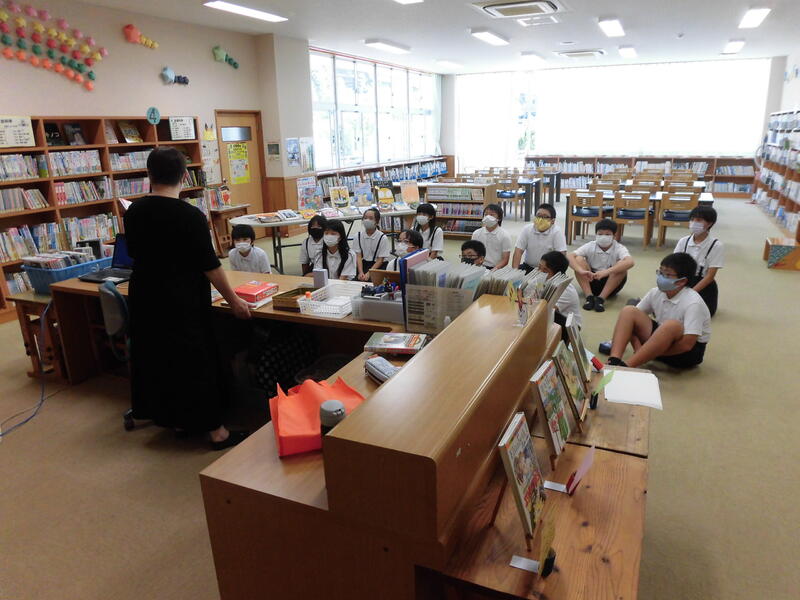

<ようこそ天草小学校図書室へ>

子供たちが本好きになるきっかけは、読み聞かせはもちろん、本が読みたくなる図書室の設営にもあると思います。学校司書の先生の工夫で現在は、12月らしい設営がなされてています。子供たちはひとり年間100冊以上を目標にこの5年間取り組んできましたが、毎年ほぼ全員が達成できています。ちなみに昨年度の平均読書冊数は180冊を超えていたと思います。そんな環境の中で、ますます本好きの子供たちになってくれるといいなと思います。

12月5日(月)

今日の給食のメニューは、麦ごはん、魚の煮付け、豚汁、ひじきの油炒めです。

<メバル>

メバルは日本中でとれる代表的な近海魚です。大きな目が張り出して見える事から、眼張と呼ばれるようになったそうです。早春の海釣りの代表的な魚でもあり、「目春」や「春告魚」とも呼ばれています。 アカメバル、クロメバル、シロメバルの三種はかつて「メバル」という同一種として扱われていましたが、2008年に見直され、「アカメバル」、「クロメバル」、「シロメバル」をそれぞれ別種とみなすよう分類されました。その他にもウスメバル、エゾメバル、トゴットメバルなどがありますが、青森など東北地方ではウスメバルをメバルと呼ぶなど、地方によって呼び方が違います。(出典:旬の食材百科)

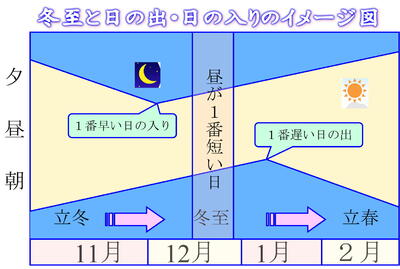

<一年の中で最も日の入りが早い時期>

冬至といえばカボチャですね。理科教材園のカボチャもだいぶ大きくなってきました。ところで、今年は12月22日(水)に二十四節気「冬至」を迎えます。冬至は昼間の太陽が最も低く、一年の中で最も昼の時間が短くなる日です。しかし、昼の長さが最も短いからといって、冬至の日が日の入り時刻が最も早く、日の出時刻が最も遅くなるわけではありません。じつは、日の入りが最も早いのは冬至よりも前の時期で、ちょうど今頃が一年の中で最も日の入りが早い時期となります。そして、冬至に向けて日没は少しずつ遅くなっていきます。一方、日の出が最も遅くなるのは冬至よりも後の時期で、ちょうどお正月の頃にあたります。その中間頃に当たる冬至が、昼間の長さが(日の出から日の入りまで)が最も短い日なのです。(出典:ウェザーニュース)

イメージ図で表すと下の図のようになります。

12月2日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、五目卵焼き、キムチのピリ辛味噌汁、柿なますです。

<柿なます>

柿なますは奈良県の郷土料理です。奈良県では、古くから大根と人参を使用した紅白なますに、干し柿を入れた柿なますが正月の定番おせち料理の一つとしてとして食されてきました。白い大根と赤い人参を混ぜた紅白の色は、水引を意味し、平安の願いが込められています。この「紅白なます」に柿を入れることで、柿の甘み、旨味が加わり、味わい深い酢の物になります。干し柿を使うことが多いのですが、生の柿を使うこともあります。また、柚子の皮を千切りにして飾ることもあります。砂糖が高価だった時代、干し柿は砂糖の代わりに料理などに使われていたそうです。(出典:農林水産省~うちの郷土料理~)

12月1日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、冬野菜のシチュー、白身魚フライ、ビーンズサラダです。

<冬野菜>

白菜、ほうれん草、大根といった、冬に旬を迎える野菜たち。冬野菜の特徴は、寒さで凍ることがないよう、細胞に糖を蓄積するため、糖度の高い野菜が多いことです。冬野菜は甘くておいしいと感じるのはこのためです。また、ビタミンやカロテンなどの栄養価を多く含む野菜は、免疫力を高め、風邪の予防にも効果があるといわれています。いいことづくしの冬野菜、煮物や鍋など、体が芯から温まる料理に使って、寒い冬を乗り切りましょう。(出典:農林水産省HP)

11月30日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、おでん、ごぼうサラダ、ふりかけです。

<おでん>

19世紀初めころから、みそをつけて焼く本来の田楽に対し,その変形である煮込み田楽に接頭語の〈お〉を付けて「お田楽」となり、それを略して〈おでん〉と呼ぶようになったようです。関西では関東焚 (かんとうだき) ともいいます。

<須賀牟田海岸現地学習>

天草市の「天草自然学習見学支援事業」を活用して、本日6年生が大江の須賀牟田海岸の地層や化石などを観察する学習を行いました。天草市学芸員の鵜飼さんに今年もお世話になり、詳しく教えて頂きました。11月25日には学校で事前学習もさせていただいたので、ある程度の知識は得ていたものの実際に現地学習することで実感を伴った理解ができました。鵜飼さん、貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。

11月29日(火)

今日の給食のメニューは、丸パン、チャンポン、いりこナッツです。

<いりこナッツ>

給食でおなじみの「いりこナッツ」は、タンパク質、カルシウム、マグネシウム、亜鉛など、豊富な栄養素が手軽に摂れるメニューです。簡単な作り方は以下の通りです。1:フライパンでいりこがカリッとなるまで中火で空炒りします。2:荒く刻んだピーナツまたはアーモンドを加え、軽く炒めます。3:砂糖、醤油、みりんの順で加えながら混ぜてからめます。4:火を止めて、白ゴマを混ぜます。容器に入れて冷蔵庫に入れておけば、1ヶ月ぐらいはおいしく食べられます。

11月28日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚のマヨネーズ焼き、すき焼き、リンゴです。

<すき焼き>

すき焼きの語源は、もともと江戸時代に農夫達が仕事中に腹が減ると、農具の鋤〔すき〕の金属部分を鉄板の代わりにして魚や豆腐を焼いて食べたことから「鋤焼〔すきやき〕」と呼ばれるようになりました。この他にも、薄く切った肉を意味する「剥身〔すきみ〕」から「剥き焼き」となったとする説もあります。「すき焼き」とはもともと関西地方での呼び名で関東地方では「牛鍋」と呼ばれていましたが、現在では一般的に「すき焼き」として親しまれています。(出典:日本文化いろは事典)

11月26日(土)

<持久走大会>

今日は、小中合同持久走大会です。雨が心配されましたが、無事実施できそうです。

開会式です。

選手宣誓と準備運動

3・4年生スタート

1・2年生スタート

5・6年生スタート

<白鶴浜サンセットマルシェ>

夕方には、白鶴浜でサンセットマルシェが開催されました。松林には天草小の全校児童が作った竹灯りにLEDランプが点され、幻想的でした。サンセットカフェではバンド演奏もありました。テレビの取材もありました。

11月25日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カレー、フルーツヨーグルトです。

<ご馳走様>

「ごちそうさま」という食事のあいさつのちそう(馳走)という言葉には「駆け回る」という意味があります。人をもてなすために汗をかいて駆け回って食べ物を集めて食事の準備をするということです。「ごちそうさま」はそうした苦労を労い、その思いに感謝する気持ちを表しています。

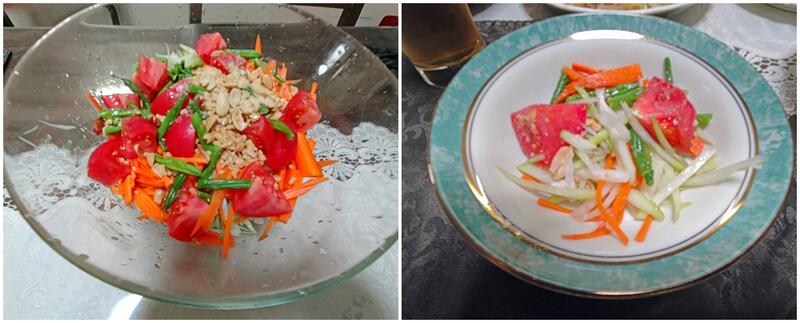

<パパイヤ料理Ⅱ:パパイヤしりしり>

青パパイヤ(なければ大根でOK)をせん切りスライサーでせん切りにし、水に10分浸けあく抜きをします。(大根ならあく抜きの必要はありません。)同様にニンジンもスライサーでせん切りにします。まず、フライパンに油をひいて熱し、水切りした青パパイヤのせん切りをいためます。炒めすぎるとしりしり感?(シャキシャキ感)が無くなるので注意が必要です。さらにニンジンのせん切りを加えて炒めます。そのあとツナ油漬缶のツナやニラを加えてサッと炒めます。これに、だしの素(顆粒)・塩・こしょう・みりんを加え、味を調えて出来上がり!好みで、しょうゆやごま油をくわえてもよいとのことです。

実はこのパパイヤは栄養価が高い果物のひとつで、ビタミンC・葉酸・カリウム・鉄分・カルシウム・食物繊維・カロチノイドの6種類の重要栄養素の得点でもベスト5に入るそうです。その健康効果は以下の通りです。

①消化促進:パパインとキモパパインのたんぱく質消化酵素が胃分泌を刺激し消化を助ける。②老化防止:ビタミンCの抗酸化作用により体の酸化を防ぎ美白を促進し老化を防止する。③生活習慣病予防:カロテンが体の活性酸素を抑え動脈硬化や心筋梗塞などを予防する。④高血圧予防:カリウムが体内の余分なナトリウムを排出しむくみや高血圧を予防する。(出典:IshiPedia)

11月24日(木)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ちくわの磯辺揚げ、きのこけんちん汁、切り干し大根の酢の物です。

<いい日本食の日>

11月24日は、「いい日本食の日(和食の日)」です。和食の日は、日本人の伝統的な食文化がユネスコの世界文化遺産に登録されたことをきっかけに、日本人の伝統的な食文化について見直し、和食文化を守り伝えていくことの大切さについて考える日として制定されました。給食ではご飯を主食とした和食を中心に、行事食は郷土料理を取り入れ、皆さんに伝統的な食文化を伝えています。今日のけんちん汁は鰹と昆布でだしを採りました。

11月22日(火)

今日の給食のメニューは、チリコンカンサンド、コーンクリームスープ、大根のツナマヨサラダです。

<世界の料理:アメリカ>

チリコンカンとは、メキシコ料理が由来のアメリカ南部テキサス州発祥とされる郷土料理のことです。メキシコ風のアメリカ料理である「テクス・メクス料理」の代表格として、日本でも人気があります。19世紀半ばころにテキサス州南部で考案されたといわれていて「州の料理」にも指定されるほど地域の人に親しまれている家庭料理です。チリコンカンという料理名は「チリ(唐辛子)とカルネ(牛肉)」を意味する「チリ・コン・カルネ」というスペイン語が語源とされています。(出典:kurasiru)

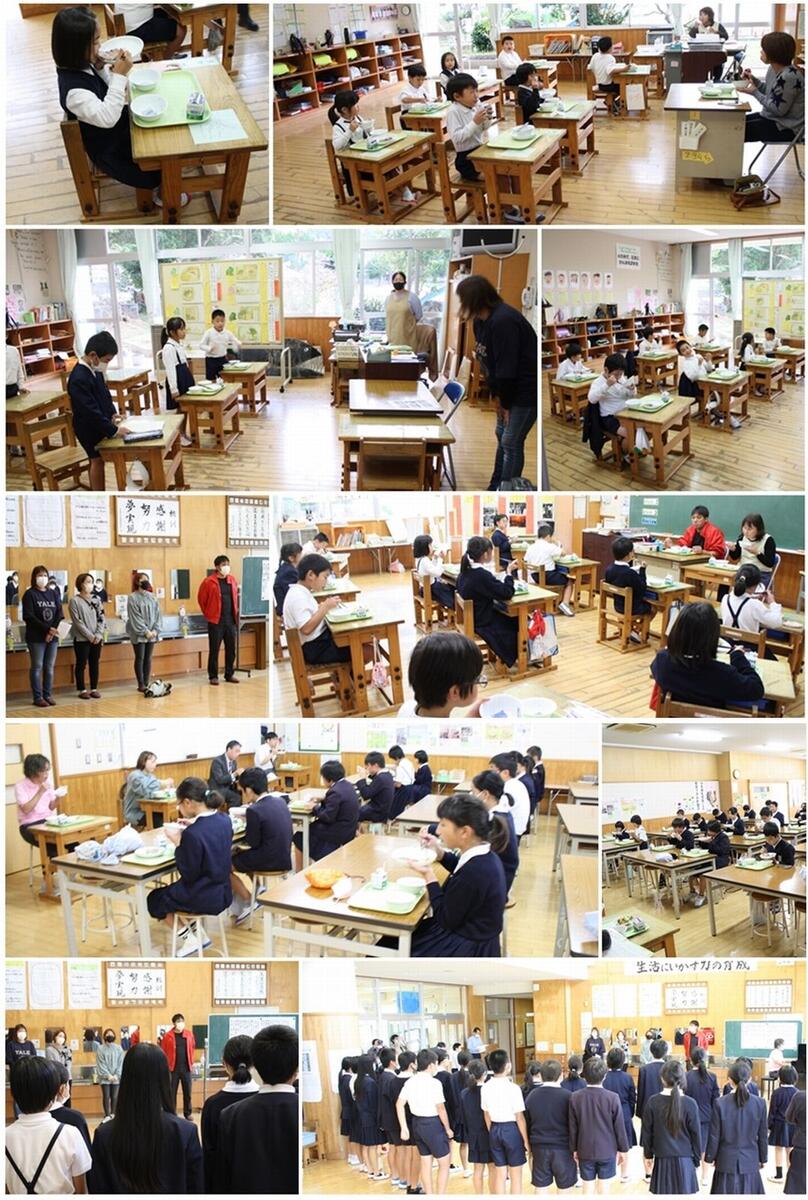

<学校運営協議会>

本日、天草小中学校合同の学校運営協議会が天草小でありました。学校運営協議会委員の皆様にご来校いただきました。まずは、ウェルカムソングとして♪エーデルワイスを多目的ホールでおお聴きいただきました。それから各学年の授業を参観していただきました。15:00からはランチルームで学校経営の経過報告を両校校長が行い、委員の皆様から貴重なご意見をいただきました。委員の皆様、ご多用にもかかわらずご来校いただきありがとうございました。頂戴したご意見を今後の学校運営に生かしていきます。

11月21日(月)

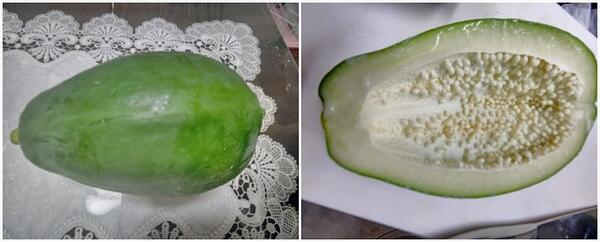

今日は、11月26日(土)が持久走大会のための振替休業日でした。せっかくなので、長(ちょう)先生から頂いたパパイヤ料理「ソムタム」に挑戦することにしました。ソムタムとは、タイ料理で人気の青いパパイヤを使った本格サラダです。まずパパイヤを切ってみてびっくり!中に白い種がびっしりです。

この種をスプーンで取り除いて実を千切りにし、あく抜きのため、水に10分間浸けます。

これに、いんげん、ニンジン、トマト、ピーナッツを加え、よく混ぜます。これにエスニックだれをかけます。エスニックだれは、砂糖、こしょう、ナンプラー、レモン汁、ごま油を混ぜたものです。

青パパイヤそのものには、あまり味はありませんが、シャキシャキとした食感が特徴的です。これに干しエビなどを加えると、さらに豪華になるとのこと。とりあえず成功のようです。長先生によれば、日本料理では大根やカブ、冬瓜のように使えば良いとのことでした。

11月18日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鯛の野菜あんかけ、ご汁、キャベツの酢和えです。

<天草お魚給食の日>

今日は、天草お魚給食の日です。今日のお魚は鯛です。鯛は、おめでたい魚として、お祝いの席によく出される高級魚です。鯛の調理法には刺身・昆布締め・塩焼き・煮付け・蒸し焼き・干物などいろいろあります。今日は野菜あんかけにしてみました。じっくり味わって食べてください。

<長先生からの写真>

昨日ご来校いただいた長(ちょう)先生から写真を送信していただきました。昨日スマホで見せていただいた写真がすごかったので、「メールで送信していただけませんか。」とお願いしたところ、本日早速送信していただいていました。長先生ご多用にもかかわらずありがとうございました。

左の写真は、本校のセイバンナスの枝を挿し芽にされてから育てられているものです。真ん中と右の写真はパパイヤです。実の付き方や一本になる実の数がすごいですね。ちなみに、このパパイヤは収穫しやすいようにあまり高くならない矮性の品種だそうです。

<竹灯りの製作>

11月26日(土)高浜の白鶴浜でサンセットマルシェが開催されます。その際、「松林に子供たちが作った竹灯りを並べたい。」ということで本日、実行委員会の方が4名来校され、5・6年生の竹灯りへの穴あけを指導して頂きました。インパクトドライバー等の電動工具を初めて扱うため、子供たちも最初は緊張していましたが、すぐに慣れ、要領よく穴を開けるようになりました。昼休みなので時間が足りず、また22日(火)に挑戦することにしました。子供たちは楽しかったみたいで、「今度はもっと手際よく穴を開けたい。」と意欲的でした。なお1年生~4年生は竹に絵を描いたり、キラキラテープを貼ったりして竹灯りを完成させました。できあがった竹灯りが松林に並べられて点灯する様子を思い浮かべるとワクワクしますね。

11月17日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、野菜コロッケ、オニオンスープ、ミモザサラダです。

〈ジャガイモによる食中毒を防ぐには〉

ジャガイモの芽(芽とその芽の根元)や、皮(特に光が当たって緑色になった部分)には、天然毒素であるソラニンやチャコニンが多く含まれているので、これらの部分を十分取り除くことが大切です。ジャガイモに芽があれば、そのまわりの部分も含めて取り除きましょう。皮に緑色の部分があったら、皮を厚めにむき、緑色の部分のまわりもしっかり皮をむきましょう。また、家庭菜園などで作られた未熟なジャガイモも、ソラニンやチャコニンを多く含んでいることがあるので、注意が必要です。ソラニンやチャコニン(カコニンとも呼ばれています)は天然毒素の一種で、ジャガイモの芽や緑色になった部分に多く含まれます。これらを多く含むジャガイモを食べると、吐き気や下痢、おう吐、腹痛、頭痛、めまいなどの症状が出ることがあります。(出典:農林水産省HP)

<天草郡市音楽会>

本日、天草郡市音楽会が天草市民センターで3年ぶりに開催されます。天草小学校は4・5・6年生が出演します。バス2台に便乗し、先ほど出発しました。ちょっと緊張気味な表情の人も多かったのですが、これまでの練習の成果を発揮し、感動の嵐を市民センターで巻き起こしてくれたのではないかと思います。

本日高学年が午前中不在のため、昨日は6年生が3年生に委員会の仕事を伝授していました。その優しく丁寧な指導ぶりに感心しました。3年生は3年生で「大役を果たさなければならない。」という緊張感を持ちつつ、やる気満々で、朝からがんばってくれています。力余ってか、朝の音楽が大音量で流れたりしましたが、それはそれで一生懸命さの表れだと思います。

<長 先生来校>

昨年、当HPでセイバンナス(マクアプアン)について取り上げたとき、熊本市で歯科医院を営んでおられる長 忍(ちょう しのぶ)先生から「挿し芽にして栽培したいので譲って欲しい。」とのお電話を頂き、お譲りしたことがありました。その長先生から昨日、「セイバンナスは無事育っています。その他にも畑でパパイヤを育てていて、たくさん実ったので、お礼に差し上げたい。」とのお電話を頂き、本日来校されました。まず、ご持参頂いたパパイヤの量にびっくり(゚◇゚)その食べ方について教えて頂くとともに、「他にもいろいろ育てているんです。」とおっしゃって写真を見せて頂きました。その種類の多さにまたびっくり。パパイヤは家に持ち帰ってパパイヤ料理に挑戦してみることにしました。NHKの朝ドラにも登場した「パパイヤ しりしり」に挑戦してみようと意気込む職員もいました。そして、「パパイヤは熊本市でも育つのですから、もっと温暖な気候の天草だったら間違いなく育つでしょう。オリーブと同じように特産品にならないでしょうかね。」とおっしゃられたので、ぜひ来年挑戦してみようという気になりました。長先生遠くまでおいで頂き、素晴らしいプレゼントをありがとうございました。

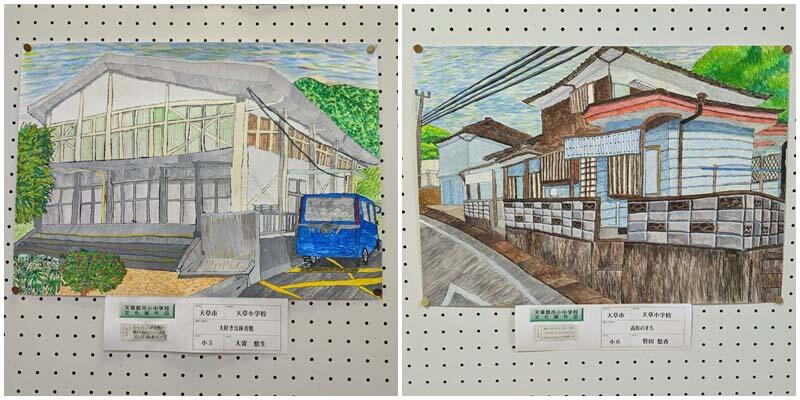

天草小のセイバンナスもここまで生長して、もはや立派な樹木となっています。

<天草町のキャンプ場>

すばらしい景観に恵まれた天草町ですが、海・山・川・空・夕陽・空気を満喫できるキャンプ場が以下の5カ所あります。福連木子守唄公園(オートキャンプ場)【福連木】・とどろき万太郎村(バンガロー有り)【下田北】・SUNSET CAFE キャンプ場(藍の岬キャンプ場)【高浜・白鶴浜】・ブルーアイランド天草【大江】・HolidayPark 風来望【下田南】

また、下田北地区には下田温泉(入浴のみも可、足湯は無料)もあり、海産物や畜産物、農作物などおいしい食べものも豊富です。さらに、大江教会・上田家(高浜焼)などの観光名所も福連木・下田・高浜・大江の各地区にあり、日々の喧噪を忘れて心身ともにリフレッシュできる町ではないでしょうか。キャンパーの皆さん、是非一度天草町においで下さい。

11月16日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、巣ごもり玉子、つぼん汁、ひじきの油炒めです。

〈つぼん汁:人吉球磨地方の郷土料理〉

毎月19日は食育の日ですが、今日は一足早い食育の日メニューです。人吉球磨地方では、昔からお正月やお祭り・祝い事・親戚の寄り合いなどの行事が行なわれるときは、会席膳を出してい ます。その時に使われるお椀には、浅いものや深いものがあり、その中で一番深い椀に汁物をよそ いました。その椀のことをつぼといい、つぼに入っている汁ということで、つぼの汁と呼ばれるようになり、それが変化して「つぼん汁」となりました。地鶏でだしをとり、野菜やとうふ・こんにゃくを入れて作っていたため、各家庭によって味が少しずつ違ってい ます。お祝い料理なので、具の種類は奇数(7か9)で、焼きとうふ・油揚げ・厚揚げのうち必ずひとつを入れ ます。だしは、地鶏だけでなく、煮干しや焼きエビでとることもあります。(出典:全国学校栄養士協議会)

<秋の深まり>

今日午前中に、空から鳴き声が聞こえたので見上げるとナベヅルの軍団がVの字になって飛んでいました。天草ではこの時期よく見る光景です。越冬のために鹿児島県出水市に渡っていく途中なのでしょう。しかし、今回はちょっと変だったのは、天草から出水市は東の方向なのに、西の方向に飛んだり南の方向に飛んだりしてどうやら空路に迷っているように見えました。無事に出水市に着いてくれればいいんですけどね。

学校周辺の景色も秋の深まりを感じさせる物がたくさんあるので写真で紹介します。

右下の写真はヤマイモ(自然薯)です。雌雄異株のヤマイモは、雄雌両株に「むかご」が形成されます。むかごは種ではなく、茎が肥大化して形成されたものなので雌雄両株にできるそうです。花序のつかない葉のわきに、かわってむかごができるそうです。このむかご、ネット通販もされており、都市部では高級食材として扱われ、料亭で出されたりするそうです。

ところで、右上の写真をよく見てみるとめずらしいものが映り込んでいましたので、拡大して紹介します。それがこちら

そうです。ちょうどメジロの食事中だったようです。

11月15日(火)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草町ポークステーキ、コンソメスープ、野菜サラダです。

<天草町の豚肉無償提供>

天草町大江は養豚業が盛んで、豚肉の質の高さで有名です。今日は、大江で養豚業に携わっておられるピッグクラブの皆さんから無償で提供していただいた大江豚の豚肉のステーキが給食にでました。ピッグクラブの皆さんは、最近いろいろな食材の価格が高くなったことにより、子供たちの給食にもその影響が出ているとのニュースをご覧になり、自分たちにも何かできることはないだろうかと考えられ、豚肉を給食の食材として提供しようということになったそうです。「これを機会に、子供たちにも大江の豚肉の質の高さとそのおいしさを知ってもらえたらうれしいです。」とおっしゃっていました。今日はピッグクラブから4名の皆さんが来校され、子供たちと一緒に給食を試食されました。そのご厚意に感謝しながら子供たちも職員もおいしくいただきました。お帰りになる前、お礼に4・5・6年生が多目的ホールで♪エーデルワイスの歌をプレゼントしました。ピッグクラブの皆さん、ありがとうございました。

11月14日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、餃子、八宝菜、米麺サラダです。

〈米麺(こめめん)〉

米を原料にした麺(ライスヌードル)は、主に中国や東南アジアといった、米作が盛んな地域でよく食べられています。代表的なものがビーフン(漢字で書くと米粉)です。ビーフンは、中国南部や台湾で作られたものがよく知られています。細いものをはじめ、幅広のものや極細のものなど様々な形があり、肉や野菜と炒め合わせた焼きビーフンや、スープに入れた汁ビーフンなど、食べ方も色々とあります。最近日本でも浸透してきた「フォー」は、ベトナムの麺です。平たい半透明の麺で、あまりコシが無いのが特徴です。鶏肉や牛肉などの具と野菜を入れた、スープ仕立てで食べるのが主流です。断面が丸い「ブン」も、米粉の麺です。麺として食べられるほか、生春巻きの具としても使われます。タイでは、極細の「センミー」、細めの「センレック」、平たい「センヤイ」という、3種の米の麺があります。こちらも、スープをかけたり、和える、炒めるなどして食べられています。この他にも世界には、多種多様な米の麺とその料理があります。(出典:食育大辞典~食と健康の情報サイト~)

〈2年生研究授業〉

仲よしのがまくんとかえるくんを主人公にしたアーノルド・ローベル作のユーモラスな友情物語「ふたりはともだち」の中の「おてがみ」が2年生の国語教科書に採用されています。今日の研究授業では「天小スタイル」に沿って授業が展開されました。子供たちはゴールの音読発表会に向け、会話文などから「がまくん」と「かえるくん」の心情を捉え、読みを深めることができました。お面をつけて音読したり、タブレットによるビデオ撮影での読みの変化を確認したりするなどの工夫により、楽しく学習することができました。

〈火災避難訓練〉

「消防法第36条」に基づいて、大規模建築物などに関しては防災管理業務の実施が義務付けられていて、年一回以上の防災訓練(避難訓練)が必要です。また、防火対象物も併せて点検対象になる可能性があるため、消火訓練や通報訓練なども一緒に実施します。今日は、家庭科室から出火し、初期消火に失敗したという想定で運動場に避難する訓練を行いました。また、避難した運動場で消火訓練を行った後、多目的ホールで消防署員の方の講話を伺いました。家庭での火災警報器についてのお話もありました。火災報知器はは改正消防法で、2006年から全ての新築住宅への設置が義務付けられました。既存住宅(中古住宅)は猶予期間を経て、2011年以降は全市町村で義務になりました。設置が必須なのは寝室や階段で、さらに自治体の条例によって条例で台所や居間などへの設置が義務付けられています。この火災報知器については「電池切れなど起きていないか定期的なチェックが必要」ということをプレゼンテーションで分かりやすく教えて頂きました。また、いろいろな消防関係車両についても写真で紹介して頂き、児童だけでなく職員も知識を広げることができました。南消防署西天草分署の皆さんありがとうございました。

11月11日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草大王の照り焼き、きのこの味噌汁、おかか和えです。

〈地場産品無償提供〉

天草大王は、昭和の初期頃に絶滅してしまいました。しかし、復活を望む声が多く、熊本県農業研究センターで10年間という長い歳月をかけ、復元されました。雄の最大のもので背丈が90cm、体重も約7kgと大型で日本最大級の地鶏です。100日以上もかけてゆっくり肥育するので、肉量も多く、弾力のある歯ごたえとコクのある味が特徴的です。今日は、天草市から無償提供して頂いた天草大王を照り焼きにしました。

<天草体験学習:3年生福連木豆腐作り体験>

今日は朝から3年生がバスに乗って「福連木とうふ」さんへ見学に行きました。大豆や塩・にがり、水などの材料にこだわっておられることが分かりました。そこに福連木とうふのおいしさや栄養価の高さの秘密があることが分かりました。普段は見ることのできない製造工程についても説明していただきながら見学することができました。また、材料の撹拌や寄せ豆腐づくり体験もさせていただきました。福連木とうふ店さん、昨年に引き続き今年も貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

<1・2年生いもほり>

6月7日に1・2年生が植えたさつまいもを本日収穫しました。掘る前は、「今年はあまりできていないんじゃないかな」という担任の予想に反して、思ったより収量がありました。いもほりは宝探し的な感覚もあり、子供たちも大きないもを発見するたび歓声を上げていました。掘ったいもは本日持ち帰りましたので、煮たり、焼いたり、ふかしたり、揚げたり、干したりして食べさせてあげて下さい。

11月10日(木)

今日の給食のメニューは、食パン、ジャガイモオムレツ、ミルクスープ、フレンチサラダ、イチゴジャムです。

〈じょうぶな骨をつくるには〉

骨の主な材料はカルシウムですが、ただカルシウムを摂るだけでは丈夫な骨はつくられません。ビタミンDやタンパク質も同時に摂る必要があります。ビタミンDはカルシウムが骨に吸収されるのを助けてくれる働きがあります。さらにビタミンDがよく働くように、太陽の光を浴びなければなりません。また、走ったりジャンプをすることで骨に刺激が加わり、強い骨がつくられます。丈夫な骨をつくるためには食事だけでなく、太陽の光を浴びて運動することも大切です。

<体力づくり>

11月26日(土)の天草小中合同持久走大会に向けて、朝の「体力づくり」の時間に全校児童が運動場を走っています。朝陽を浴びて運動することが丈夫な骨づくりにも役立っていくのではないでしょうか。

そして、3時間目には全学年が校外のコースを走りました。(今日で3回目です。)

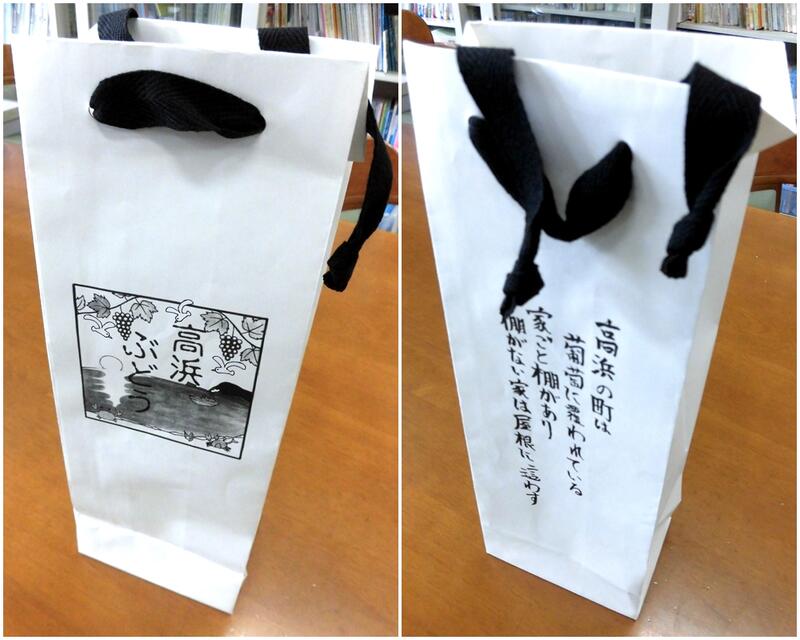

<高浜ワインのパッケージ>

従来のパッケージの絵に天草中学校生徒が絵を描き加え、裏面の短歌を天草小学校児童が書いたパッケージを高浜ブドウ会会長の宇土さんより、地域学校共同活動推進員の伊野博子先生を通じて頂きました。ありがとうございました。

ところで高浜ワインの販売については、以下の高浜ブドウ会HPに詳しい記載がありますのでそちらをご覧下さい。なお、一般販売の11月26日(土)は天草小学校・中学校合同持久走大会が午前中開催されますので、車でおいでになる方は、必ず白鶴浜駐車場に駐車をお願いします。

高浜ブドウ会HP(高浜ワインの販売について)

http://takahamabudou.amakusa-web.jp/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=66296&Pg=1&St=0&OsNo=19

11月9日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、シューマイ、麻婆豆腐、中華和えです。

〈中国料理〉

フランス料理、トルコ料理と並び世界三大料理の一つである中国料理。その中国料理も四大料理”には、油を多用した薄味が特徴的な「広東料理」(酢豚やシュウマイなど)や、長ネギやニンニクの香りを生かした「北京料理」(北京ダックや饅頭など)、甘辛く濃厚な味わいを特徴とする「上海料理」(小籠包や八宝菜など)、ニンニクや唐辛子を多用したスパイシーな味付けである「四川料理」(麻婆豆腐や担々麺など)があります。(出典:みんなのランキング)

<3年生 研究授業>

今日は2時間目に3年生 国語 「ちいちゃんのかげおくり」の研究授業がありました。「天小スタイル」の授業の基本に沿った展開がなされ、子供たちの深い学びへのヒントをたくさん得ることができました。学習のゴールを明確にし、そこにどのように子供たちをナビゲートしていくかについて参観者も深く学ぶことができました。

11月8日(火)

今日の給食のメニューは、火の国パン、イワシのかりかりフライ、ポークビーンズ、コールスローです。

〈イワシ〉

日本でイワシと呼ばれている魚は、マイワシ・ウルメイワシ・カタクチイワシの3種類です。このうちマイワシとウルメイワシはニシン科、カタクチイワシはカタクチイワシ科に属しています。マイワシは体長が大きく、身体に丸い点が7つくらいあります。ウルメイワシ は目が潤んでいるように見えるのが名前の由来です。脂肪が少なく、干物によく使われます。カタクチイワシは体長は短く、下あごが短いのが特徴で、煮干しの材料によく使われます。これらイワシはビタミンB群やビタミンEが非常に豊富に含まれており、カルシウムや鉄分なども豊富で、かつ、それらの吸収を助ける働きをするビタミンDも同時に含まれているため、丈夫な骨や身体を作ってくれる優秀な食品です。また、DHAやEPAも多く含まれ、これらは記憶力、集中力、学習能力などを高めるという実験結果も得られています。(出典:元看護師おばあちゃん「効果効能」の知恵袋ブログ)

〈皆既月食・天王星食〉

「皆既月食」が今夜、全国各地で見られます。今回は「天王星食」も同時に見られ、このような現象が日本で見られるのは442年ぶりのことです。次に日本で見られるのは322年後と予想され、きわめて珍しい天体ショーとしても注目されています。国立天文台によりますと、今回の皆既月食は全国どこでも8日の午後6時9分ごろから月が欠け始め、7時16分から8時42分の間、「皆既食」の状態となり、部分的に欠けた状態を経て、9時49分ごろ明るい満月に戻るということです。なお、国立天文台HPでは皆既月食のライブ配信も予定されています。

皆既月食始まっています。(自宅駐車場においてビデオカメラで静止画を撮影しました。)

これからしばらく月食の時間が続き、午後9時49分ごろにはもとの明るい満月にもどるそうです。今から442年前の西暦1580年頃というと世は戦国時代で、織田信長が天下統一を目指して戦を続けていたころです。その頃の人は皆既日食を見て、どう思ったのでしょうか?

国立天文台では現在ライブ配信されています。ライブ配信終了後は録画配信されています。

https://www.youtube.com/watch?v=-VUftz_GTOk

皆既月食・天王星食も終わり、月はもとの満月にもどっていました。

11月7日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、焼きししゃも、大豆の磯煮、玉子サラダです。

〈いい歯の日〉

日本歯科医師会は1993年(平成5年)より、11月8日を「い(1)い(1)歯(8)」の語呂合わせで「いい歯の日」として設定し、これに合わせてさまざまな歯科保健啓発活動を行っています。今日の給食では、「焼きししゃも」と「大豆の磯煮」など少し固めのメニューを取り入れています。よく噛んで食べると、食事が少量でも満腹のサイン が脳に伝わりやすく、食欲が抑えられることや、脳内 物質の働きとして内臓脂肪の分解を促進することも 知られています。 他にも脳の活性化や、唾液の分泌 が増え、消化を助けるなどの効果もあります。

11月6日(日)

今日は、3年ぶり開催となった福連木子守唄&童謡まつりにたくさんの子供達が参加してくれました。ステージ上では緊張しながらも立派に発表してくれました。着付けなども含め、ご協力頂きました保護者の皆さん、地域の皆さん、本当にありがとうございました。また、平成音楽大学の先生方や学生さん方、ご指導・コラボの体験をさせて頂き、ありがとうございました。

11月4日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、すり身お好み天、アオサの味噌汁、海藻サラダです。

〈海藻〉

海藻は「緑藻類」「褐藻類」「紅藻類」の3種類に分かれています。3種類の違いは、海藻が生息する深さによって、日光を浴びる量が異なる点です。緑藻類は、3種類の中でもっとも浅い位置に生息する海藻で、代表的なものは、アオノリ、アオサ、カサノリなどで、葉緑体を多く含んでおり、光合成に必要な「クロロフィルa」と「クロロフィルb」を持っています。褐藻類は、クロロフィルのほかに、「フコキサンチン」と呼ばれる色素が多く含まれていることで、赤褐色となっています。代表的なものは、昆布、わかめ、ひじき、もずくなどです。紅藻類は、3種類の海藻の中でもっとも深い場所に生息します。クロロフィルのほかに、「フィコエリスリン」や「フィコシアニン」が含まれています。代表的なものは、テングサ、アサクサノリ、フノリ、オゴノリなどです。これら海藻には、多くの栄養成分が含まれているています。特にミネラルが豊富であり、その中でも、鉄やカルシウム、ヨウ素などを多く含んでいます。ほかにも、食物繊維が豊富に含まれていることも特徴です。(出典:井上海産物店)

11月2日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、塩サバ、ちゃんこ、ゆかり和えです。

<ちゃんこ>

ちゃんこ鍋(ちゃんこなべ)とは、主に相撲力士が食べる鍋料理のことですが、「ちゃんこ」とは本来、相撲力士の食事の事を指します。鍋だけがちゃんこと思われがちですが、それは誤った解釈です。しかしながら、相撲力士の食事は、相撲を行うための体格を身に着けるために、鍋を食べることが多く、それが広く知れ渡ったのがちゃんこ鍋です。「ちゃんこ」の語源については諸説あります。ひとつは「ちゃん」が中国を意味し、「こ」が鍋を意味するというもので、「ちゃんこ」とは中華鍋のことだという説です。ほかにも「ちゃん」はとうちゃん・かあちゃんの「ちゃん」で「こ」は子どもを意味し、「部屋の親方と弟子が一緒に食べる料理」だという説もあります。(出典:ちゃんこ友路)

<生活科農園>

きれいになった生活科農園に1年生と2年生が「はつか大根」と「聖護院大根」を植えました。収穫が楽しみです。

11月 1日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖蒸しパン、きつねうどん、りんごサラダです。

<黒糖>

黒糖は上白糖やはちみつなどに比べ、ビタミンやミネラル(無機質)を豊富に含んでいます。ミネラルのなかでも日本人に不足しがちなカルシウムは、上白糖の240倍も含まれています。また、黒糖にはカルシウムとともに骨の代謝に必要なマグネシウムやリンもわずかですが含まれています。牛乳と黒糖の組み合わせは、カルシウムの吸収率が高まり好相性です。ところで脳のエネルギーになるのはブドウ糖ですが、食事で摂ったご飯やパンがブドウ糖に分解されるには時間がかかります。しかし、黒糖などの糖分(しょ糖)は、消化酵素によって、素早くブドウ糖と果糖に分解されます。しかも、黒糖にはブドウ糖をエネルギーに変えるのに必要不可欠なビタミンB1とナイアシンも一緒に含まれています。つまり、黒糖を食べるとエネルギーが脳へ短時間で届き、疲労を回復させてくれることになります。受験生など頭を酷使する人に、黒糖は最適なおやつといえるでしょう。(出典:沖縄県黒砂糖協同組合 沖縄県黒砂糖工業会HP)

〈わらぞうりと雪駄干し〉

福連木子守唄&童謡まつりin天草2022で使用するわらぞうりと雪駄を干しました。11月6日(日)は着物だけでなく履き物まで揃えて昔の子どもにみんな大変身します。

10月31日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カボチャのハンバーグ、パンプキンシチュー、手作りデザートです。

〈ハロウィン〉

ハロウィンのシンボルとしてよく目にするのが、カボチャのランタンですが、このランタンには、「ジャック・オー・ランタン」という名前が付いています。ジャックとは、アイルランドの物語に登場する男の名前です。その物語というのは、生前、悪いことばかりしていたジャックは、魂を取ろうとやってきた悪魔を騙したため、地獄に堕ちることもできず、死んだ後もランタンに火を灯して闇夜をさまよい続けたというお話です。ちなみに最初はカブでしたが、アメリカにハロウィンが伝わってからカボチャになったそうです。怖い顔にくり抜いて部屋の窓辺などに飾ると魔除けの役割を果たし、悪霊を怖がらせて追い払えるそうです。(出典:Let's Enjoy Tokyo)

<衣装合わせ>

先週土曜日、「学習発表会&天草体験学習」が終わったばかりですが、子供たちは元気に登校し、朝から運動場で遊んでいました。子供たちの持っているエネルギーにはいつも驚かされます。この元気の源は、きっと土曜日に発表会での活躍をおうちの方に褒めていただいたからではないかなあと思います。さて、発表会は終わりましたが、今日は11月6日(日)に福連木子守唄公園で3年ぶりに開催される「福連木子守唄&童謡まつりin天草2022」で着用するかすりの着物などの衣装合わせを行いました。衣装を手にして子供たちのモチベーションもマックスになったのではないかと思います。

<ノブドウ>

体育館横のノブドウも秋の深まりとともに鮮やかな色になってきました。

ところが今年は、異変が起き、上のような通常サイズのノブドウの実ではなく、下のようなどでかいサイズのノブドウの実が混じっているではありませんか。

両者を並べてみると、差は歴然!

突然変異かと思いきや、じつはこの巨大化した実は、昆虫か何かが卵を産み付けたために巨大化したようです。そう考えると「せっかく見つけたけれど、あんまりいいものではないんだなあ」とちょっとがっかりです。迫力はありますけどね。

10月29日(土)

<学習発表会&天草体験学習発表会>

たくさんのご観覧ありがとうございました。地域の皆様、保護者の皆様に元気をお届けしたいという思いで子どもたちは精一杯頑張ってくれたのではなかったでしょうか。今後とも子どもたちがふるさとを愛し、ふるさとを誇りに思う気持ちを育むためにご協力をお願いします。

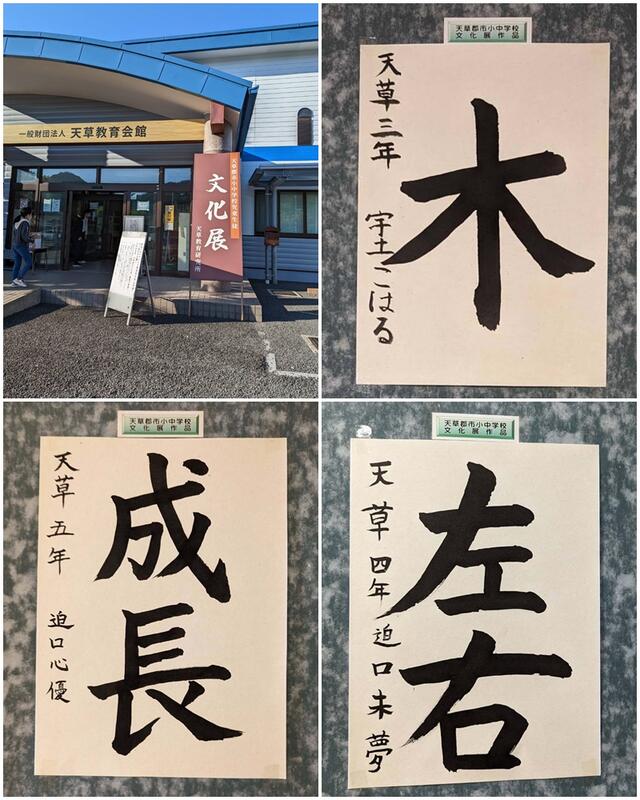

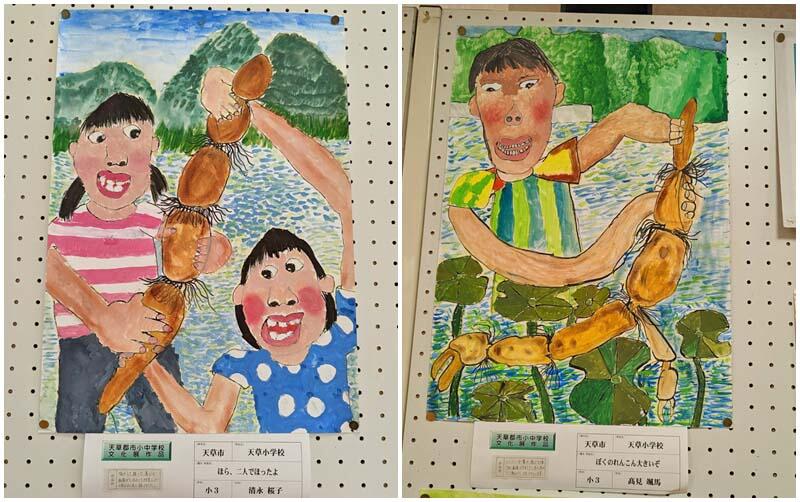

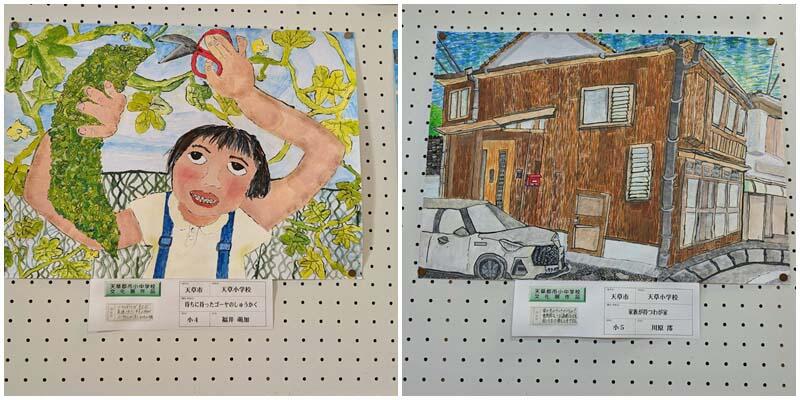

〈天草郡市児童生徒文化展〉

本日29日(土)から11月3日(木)まで天草教育会館(志柿町)において天草郡市児童生徒文化展が開催されます。午前9時から午後5時までですが、11月3日のみ午後4時までとなっています。ただし、展示される作品はスペースの都合で優秀賞のみとなっております。ご都合つかれましたらご覧頂けると幸いです。

10月28日(金)

今日の給食のメニューは、秋のカレーライス、フルーツヨーグルトです。

<秋のカレーライス>

今日の秋のカレーには、秋が旬の食材である「さつまいも」と「しめじ」が入っています。さつまいもはゆっくり加熱すると、いもの中にある酵素がよく働いて甘みが増します。電子レンジよりも石焼きいもの方が甘いのは、このためです。

<ゴザの虫干し>

今日は、晴天でしたので学習発表会で体育館に敷くゴザを6年生が干してくれました。一年に一度のめずらしい風景なので写真をUPします。

<アコウの実>

アコウの実は、はじめは花で、のちに果実へ変わっていきます。この実はイチジクと同じように、花嚢の内側につくため、外見上、花が見あたらないまま果実が熟します。そういえばイチジクを漢字で書くと無花果ですよね。天草小の庭園のアコウの木もたくさんの実をつけています。木の幹に直接実が着いているように見えます。

<銀杏の木>

秋も深まり銀杏の葉も色づいてきています。これからの変化が楽しみです。

10月27日(木)

今日の給食のメニューは、コッペパン、ししゃもフライ、スープスパゲッティー、グリーンサラダです。

<スープスパゲッティー>

今日のスープスパゲッティーには、粉チーズが入っています。チーズは牛乳から水分を取り除いて固めたものなので、牛乳の栄養がぎゅっと詰まった食べものです。チーズは世界中でいろいろな種類のものが食べられています。世界で一番チーズを食べている国はフランスで、日本人が食べる量の約12倍だそうです。

<冬至カボチャ>

もともとは夏野菜であるカボチャですが、夏に植えて冬に収穫できる品種もあるようです。理科教材園のカボチャも順調に育っています。

10月26日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、手作り卵焼き、けんちん汁、れんこんツナサラダです。

〈れんこん〉

れんこんはビタミンCやタンニンを多く含んでいます。ビタミン C には抗酸化作用や、免疫力アップ、コラーゲンの生成を助ける働きがあります。また、タンニンなどのポリフェノールにも強い抗酸化作用があり、ビタミン C と同じく、活性酸素を取り除いてくれます。これらの成分の働きにより、肌のハリの維持や、シミ・ソバカスを防ぎ、美肌効果が期待できます。他にもタンニンには、血管を収縮させる作用があり、止血作用や、炎症の抑制に効果があります。また、のどの痛みや鼻水を軽減し、花粉症などのアレルギー反応を抑える働きもあります。またカリウムも多く、過剰なナトリウムを排出し、高血圧の予防や改善効果が期待できます。(出典:土庫病院 ふれあい広場)

<学習発表会&天草体験学習発表会>

29日(土)の発表会に向けて、準備を進めています。今日は1時間目に各学年の入退場を中心に全体を通してみました。すると具体的な動きなど今まで分からなかったことが分かってきました。今日の反省を生かして明日また全体練習を行います。地域の皆様や保護者の皆様に”元気”をお届けすることができるような発表会にしたいと思います。

10月25日(火)

今日の給食のメニューは、手作りピロシキ、ボルシチ、リンゴサラダです。

〈ピロシキとボルシチ〉

ピロシキは、肉・ゆで卵・野菜など様々な具材を詰めた揚げパンです。ボルシチはビーツ、タマネギ、ニンジン、キャベツに肉とディル(ハーブに一種)を合わせて煮込んだスープです。真っ赤な色と優しい甘みはビーツ由来です。

〈タイカレーにマクアプアン〉

生活科農園のセイバンナスビ(和名:スズメナス)も大きく育ち、立派な樹木?になりました。まだ花は咲いていますが、その実(マクアプアン)もそろそろ食べられる限界のようです。そこで、前回失敗したタイカレーに再チャレンジしました。

主役のマクアプアンは、べつ茹でにしました。苦みと辛味があり、独特の食感ですが、煮込めば大丈夫です。(たぶん)

サラダ油でニンニクとショウガを弱火で炒め、タイカレーのルーを加えて炒めます。さらに鶏肉を加え、焦がさないように炒めます。そこに切って水にさらしアク抜きしたナスとピーマン・パプリカ・しめじ・水煮タケノコを加えて中火で炒めます。それからココナッツミルクと水を加えたあと、ナンプラーと砂糖、中華スープの素で味を調え、5分間煮込んで、できあがりです。ふつうのカレーと違って、長く煮込む必要は無いので、15分程度で完成です。

今回はタイカレーのルーの量を間違えず、途中の味見もしっかりしましたので、食べられるもの?ができあがりました。マクアプアンもいいアクセントになっています。リベンジ成功!ちなみに、日本ではあまり馴染みのないこのマクアプアンですが、ジャマイカ料理やラオス料理にも使われているそうです。

10月21日(金)

今日の給食のメニューは、秋の香りご飯、魚の紅葉焼き、すまし汁、もやしのゴマ和えです。

〈しめじ〉

しめじは、昔から「香りまつたけ、味しめじ」といわれるほど、味がよいとされているきのこです。ざっとほぐすだけの手軽さで、炒めものや煮もの、炊き込みご飯などに幅広く使えます。近年、人口栽培の技術も向上し大量生産が可能になりました。現在しめじとして売られているのは、そのほとんどが人工栽培された「ぶなしめじ」という種類です。秋の味覚である「きのこ類」は、腸内環境を整える食物繊維、ビタミンB群、ビタミンD2、ミネラルなどが豊富で、免疫力アップや生活習慣病の予防効果もあります。また、干すと長持ちする上にうま味や香りが倍増するという特徴もあります。(出典:オレンジページnet)

<福連木の子守唄練習>

10月29日(土)の学習発表会&天草体験学習発表会に向け、子供たちは一生懸命練習しています。今日は天小タイム(業前活動)で、福連木の子守唄の練習を行いました。先生たちも演奏で参加しました。11月6日(日)には福連木子守唄公園で行われる「福連木子守唄&童謡まつりin天草2022」に出演し、午前中には福連木の子守唄を、午後は平成音楽大学とのコラボで「♪もみじ」と「♪翼をください」を合唱します。

〈日没後の水平線〉

水平線に陽が沈んでしまった後の海と空のコントラストもきれいです。

撮影場所:下田北駐車場 撮影日:2022/10/20

10月20日(木)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、鯛の香草焼き、カボチャのポタージュ、フレンチサラダです。

〈香草焼き〉

今日は県産食材無償提供事業により鯛を頂き、香草焼きにしました。香草焼きは、食材に香草(ハーブ)で香り付けして焼いた料理のことです。肉や魚で作る場合、香り付けするだけでなく臭みを取る効果もあります。調理方法も、細かく刻んだ香草を食材にまぶしてフライパンで焼く、食材にのせてオーブンで焼く、パン粉に香草を混ぜたものを使ったパン粉焼きなどがあります。生の香草だけでなくドライハーブを使用することも可能です。香草焼きに使われるハーブには、パセリ、バジル、タイム、ローズマリー、オレガノ、ディルなどがあります。(出典:オリーブオイルをひとまわし)

〈やっぱり夕陽がきれいです〉

昨日あまりにも夕陽がきれいだったので、妙見浦駐車場に車を止めて写真を撮りました。思ったより速く陽は水平線に沈んでしまうので、シャッターチャンスは短いですね。水平線に沈む夕陽の風景は天草町の宝です。

10月19日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、シュウマイ、麻婆豆腐、中華和えです。

<シュウマイとギョーザ>

日本でシュウマイがはじめて販売されたのは、1899年です。横浜にある中華料理店であったといわれています。横浜には日本最大の中華街があり、古くから、港町であったこともあり、海外からの人の出入りが多くありました。販売した店も中国広東省から渡ってきたシェフが開いた店だといわれています。好評を博したシュウマイは、横浜から日本各地に広がっていきました。一方ギョーザは戦後、満州から引き上げてきた人たちを中心に広がった食文化といわれているので、実はシュウマイの方が歴史的には古いことになります。(出典:オリーブオイルをひとまわし)

<3・4年生 フラメンコ>

今日は江浦幸子さんだけでなくバンドの方にもおいでいただき、体育館でリハーサルを兼ねて練習を行いました。4名の方の演奏とボーカルで当日も発表する予定です。なお、福連木子守唄&童謡まつりにも、13:00から「南蛮ファミリア」として出演されるそうなので楽しみです。

なお、本日は天草ケーブルネットワークと熊本日日新聞社からも取材においでになりました。

<子守唄伴奏練習>

今日は水曜日、子供たちが集団下校した後、先生たちは福連木の子守唄の伴奏を音楽室でしています。10月29日の「学習発表会&天草体験学習発表会」と11月6日の「福連木子守唄&童謡まつりin天草2022」で演奏します。

<けんばんハーモニカ指導>

1年生は、けんばんハーモニカを買ってもらってうれしくてたまりません。今日は水田楽器さんにおいで頂き、演奏の仕方を教えて頂きました。みんなやり方が分かってうれしそうでした。

水田さん、優しく丁寧なご指導ありがとうございました。

10月18日(火)

今日の給食のメニューは、丸パン、がねあげ、ラビオリスープ、シーチキンサラダです。

<がねあげ>

天草地域で、仏事に魚が使えないので、その代わりにさつまいもを太めの拍子切りにして菜種油で揚げ、精進料理として「がね揚げ」を使ったのがはじまりといわれています。天草の方言で「がね」とはカニのことで、揚げた姿がカニの足に見えることから名付けられました。別名「つき揚げ」ともいい、祝いの席などでは「がね揚げ」、仏事では「つき揚げ」と呼ばれます。衣はみじん切りか千切りにしたしょうがで香りをつけ、砂糖を加えて甘めにするのが特徴です。カリッと揚げた衣にホクホクしたさつまいもは幅広い世代に親しまれています。(出典:農林水産省 うちの郷土料理 次世代に伝えたい大切な味)

<大江 菜の花種まき>

大江地域づくり振興会からの依頼を受け、10月15日(土)に大江地区の児童10名が、菜の花の種まきに参加してくれました。これは、観光客へのおもてなしと地域の方々の癒しを目的として、大江地域づくり振興会が毎年行っておられる取組です。みんな一生懸命頑張ってくれたようです。12月には大江教会のライトアップの準備にもボランティアとして参加してくれると思います。

作業を終え、みんないい笑顔です。

10月17日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、肉づめいなり、そうめん汁、ごぼうサラダです。

<ごぼう>

ごぼうはユーラシア大陸北部が原産のキク科ゴボウ属に分類される多年草で、11月~1月頃に旬を迎えます。日本には平安時代に薬草として伝えられたと言われています。古くから食べられている野菜ですが、ごぼうを食用としている国は日本や台湾、韓国とごくわずかな国だけです。ごぼうには整腸効果がある食物繊維が豊富に含まれており、野菜のなかでもトップクラスの含有量です。また、食物繊維の一種であるリグニンは大腸がんの予防にも効果が期待できると言われています。その他にもマグネシウムやカリウム、亜鉛、銅などのミネラルも豊富です。(出典:まごころケア食)

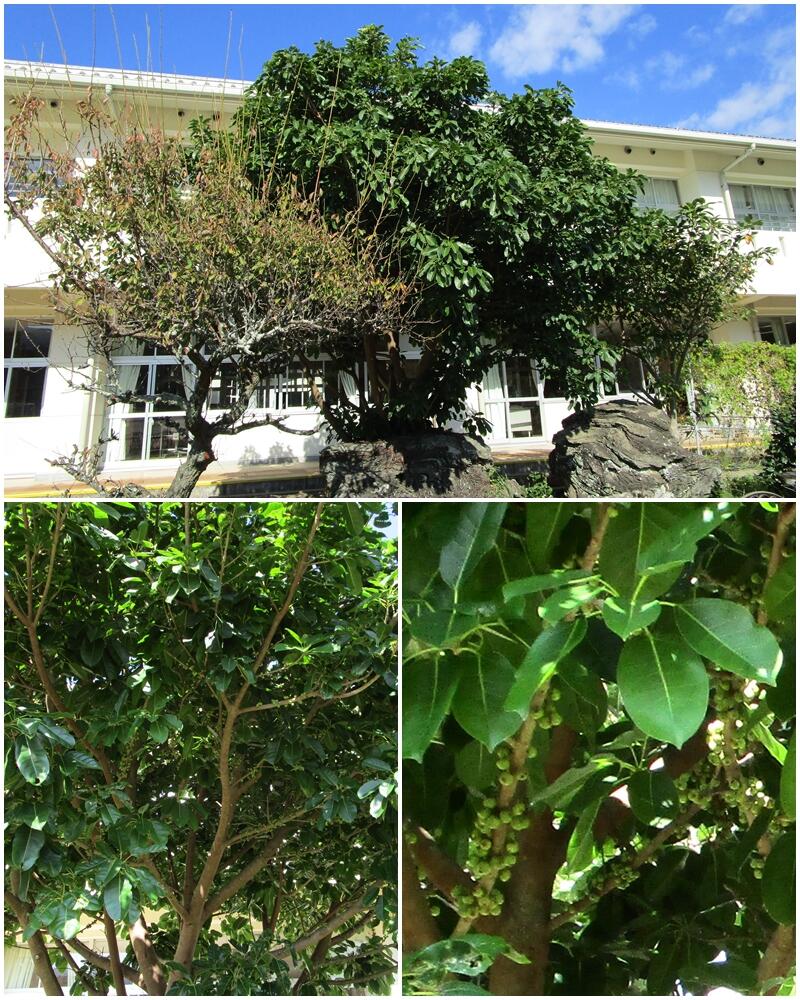

<6年家庭科>

エコバックやナップザックをミシンで縫う授業がありました。今日は、児童のおばあちゃんである上野さんと白石さん、伊野博子先生、学校主事の吉田先生にも教えて頂きながら、がんばりました。ミシンで縫うことにあまりなれておらず、直線がゆがんでいる人もいましたが、それはそれで味があっていいのでしょうか?

4名の先生方、ありがとうございました。

<3年 ICT>

ICT支援員の桑島さんに文字入力の仕方や写真の貼り付け方などを教えて頂きました。子供たちは覚えも早く、一度教えるとどんどん作業できるようになることが多いようです。

<キンモクセイとギンモクセイ>

どこからともなく、よい香りがこのごろ流れてくる季節になりました。あたりを見回すと近くにキンモクセイが咲いていることがよくあります。学校の横にもキンモクセイとギンモクセイが仲良く並んで咲いています。キンモクセイは漢字では「金木犀」と書き、「木犀」は樹皮が動物の犀(さい)の肌に似ているために名付けられました。キンモクセイはモクセイ科モクセイ属ですが、ギンモクセイも同じです。ギンモクセイの花は白色で、香りはキンモクセイよりも弱く、花に顔を近づけると感じられる程度です。植物学の分類上はキンモクセイはギンモクセイの変種とされています。モクセイにはほかに、淡黄色の花を咲かせる「ウスギモクセイ(薄黄木犀)」などがあります。(出典:ウェザーニュース)

10月14日(金)

今日の給食のメニューは、天草大王の照り焼き丼、さつまいもの味噌汁、おかか和えです。

<地場産品給食提供事業>

今日は、天草市から無償で頂いた天草大王の照り焼き丼です。天草大王は、おもに天草地域で育てられている熊本県の地鶏です。地鶏は、普通の鶏よりも約2倍の間飼育されているので、歯ごたえのある食感とジュシーな肉汁が特徴的です。

〈1年生 研究授業〉

今日は1年生の研究授業がありました。単元は「くじらぐも」です。課題は「(くじらぐもにのった)こどもたちはどんなはなしをしたのだろう。」で、みんな絵や文からくじらぐもに乗ったこどもたちの様子を思い浮かべながら想像力を働かせ、考えることができました。

〈天草町の海はきれいです〉

秋晴れの1日、天草町の海はキラキラ輝いて見えます。ちょっと出かけてみませんか。

撮影場所:下田南 ブルーガーデン・下田南 妙見浦・高浜 十三仏公園・大江 西平椿公園 撮影日:2022/10/15

10月13日(木)

今日の給食のメニューは、揚げパン、野菜のスープ煮、アーモンドサラダです。

<アーモンド>

アーモンドには、美容やダイエットだけでなく、健康維持にも役立つ栄養素が豊富に含まれています。普段の食事だけでは補うことがむずかしいビタミン類や、不飽和脂肪酸など良質な栄養の宝庫です。ビタミンEは「抗酸化作用」を持っており、シミやシワなどの老化対策におすすめの栄養素です。アーモンドはとくにビタミンEが豊富な食材です。しかもアーモンドに含まれるビタミンEは「α‐トコフェロール」という天然型で、サプリメントに使われる合成型α‐トコフェノールの2倍もの吸収力を誇っています。つまり、アーモンドはサプリメントで摂るよりも、少量で良質なビタミンEを吸収できる食材なのです。「不飽和脂肪酸」は悪玉コレステロールを減らし、血圧低下に役立つ栄養素です。不飽和脂肪酸は「オレイン酸」という、悪玉コレステロールの低減させる酸を含んでいます。そして、血圧を下げる「リノール酸」も多く含んだ良質な脂質です。ほかにも食物繊維・ビタミンB2・カルシウム・カリウム・マグネシウム・鉄分も含んでおり、骨粗鬆症の予防にも役立つと考えられています。(出典:ふるさと納税DISCOVERY)

<すっかり仲良し>

修学旅行のお土産「COLORED GROWING」のアシカの背中にダクマくんは乗っかって、朝から遊んでいました。すっかり馴染んでお友達になったようです。

《福連木の子守唄保存会の方に学ぶ音楽の授業》

今日の2,3時間目、音楽室にて子守唄保存会の方から多くのことを学びました。

〇福連木の子守唄保存会の歴史

〇福連木の子守唄の歴史

〇福連木の子守唄の踊りの意味

江戸時代の福連木の歴史を学び、多くの方が子守奉公や出稼ぎに出て家を支えていらっしゃったことも知りました。

最後に、瀧本会長から、この子守唄は、その時の辛い思いや哀愁を感じながら唄うとともに、力強い気持ちを心に秘めて唄って欲しいと子供たちに伝えられました。

10月12日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、元気の出るレバー、もずく汁です。

〈目の愛護デー〉

目の愛護デーは「目の健康や大切さに関する活動・報告」が行われる日です。1947年に中央盲人福祉協会が10月10日を目の愛護デーと定めました。今では厚生労働省が主催となり、目の健康に関連する企業や団体によって「目の大切さ」を呼びかけるイベントが実施されています。それでは、目のために良い栄養素にはどんなものがあげられるのでしょう。ビタミンAには、目の粘膜を強くし、目の疲れや乾燥を防ぐ働きがあります。ドライアイなどの目の乾燥にはビタミンAが効果的です。にんじん・ほうれん草などの緑黄色野菜、レバー、うなぎ、卵黄などに多く含まれています。ビタミンB2は、目の疲れに効果的です。また、ビタミンB1が足りなくなるとイライラしたりなど精神的疲労が起こりやすくなります。ビタミンB群を多く含む食品には、豚肉、ゴマ、レバー、納豆などが挙げられます。たんぱく質は、消化吸収されてアミノ酸となり、細胞の老化を防ぐ働きがあります。もちろん目の老化にも効果的です。たんぱく質を多く含む食品には、大豆、チーズ、卵、レバーなどがあります。このように目の健康に良い栄養素を多く含む食品を調べてみたところ、レバーは特に優れた食品であることが分かります。(出典:快適視生活応援団)

<修学旅行カメカメクラブの人たちが撮ってくれた写真>

カメカメクラブの人が撮影してくれた写真を紹介します。文化展に向けての描画で構図について勉強したこともあってかよい写真がいっぱいありました。

<COLORED GROWING>

1個目のアシカにダクマ君たちはすっかりなじんでいます。

そこで、長崎科学館のお土産の「COLORED GROWING」をもう一つダクマくんにプレゼント。72時間で6倍に膨らむそうです。2つめのプレゼントにもなじんでくれるでしょうか?

10月11日(火)

今日の給食のメニューは、ココアパン、豆腐ハンバーグ、平麺スープ、ビーンズサラダです。

〈豆腐ハンバーグ〉

豆腐はお腹にたまりやすく、栄養価が高いのもうれしいポイントです。また、豆腐には糖質よりもタンパク質が多く含まれており、糖質は普通のハンバーグの半分以下です。そのため、糖質制限をしている方にもおすすめです。一般的なハンバーグ200gのカロリーが約450kcalに対し、同量の豆腐ハンバーグは約240kcalなので、一食のメインおかずが半分程度のカロリーで抑えられます。そもそも豆腐には、腸内の環境を整えるオリゴ糖や女性ホルモンと働きが似ているイソフラボンが含まれています。また、骨を作り、精神の安定にも関係するといわれるカルシウム、血栓予防効果が期待できるサポニンなども含まれています。さらに、ビタミンEやビタミンB1など、肌の血行をよくするビタミン類が含まれているため、美肌効果も期待できます。(出典:ママテナ)

<COLORED GROWING>

長崎科学館のお土産の「COLORED GROWING」はこの3連休の間どのくらい育ったのでしょうか?朝からさっそく水槽をのぞいて写真を撮りました。

なんと、ピンクのアシカになっていました。これにはおそらくダクマ(テナガエビ)もびっくりしたことでしょう。

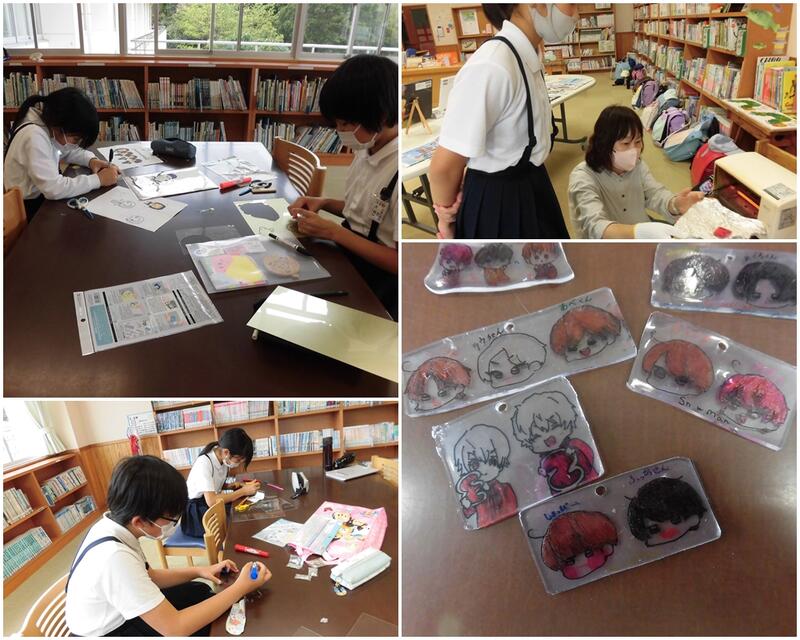

<クラブ活動>

今日の5・6時間目にクラブ活動がありました。時間いっぱい使ってどのクラブも楽しく活動ができました。

手作りクラブ・・・プラ板を使ってキーホルダーづくり

ゲームクラブ・・・今日は高浜漁港で魚釣り、釣果は・・・・・・

スポーツクラブ・・・ハンドベースボール!

LC&JCカップ争奪天草郡市ミニバスケットボール大会

10月8日土曜日、アロマ体育館で上記大会が行われました。本校児童の所属するクラブチーム、A.girlsの午後からの試合では、延長三回の末、42対41で勝ち抜くことができました。粘り強さに感動しました。

最終的には3チームのフリースロー合戦となり惜しくも決勝戦に進むことはできませんでしたが、実に素晴らしい試合を展開しました。

10月7日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鯛の塩焼き、具だくさん味噌汁、ひじきの油炒めです。

〈天草宝島お魚給食の日〉

今日は、天草宝島お魚給食の日です。今日の魚は鯛です。旬は秋から春です。鯛はタンパク質が多く、脂質が少ないという特徴があり、クレアチンが豊富です。クレアチンはエネルギー代謝を活発にする成分で、筋肉の持久力向上や疲労回復に効果があるといわれています。激しい運動をする人や筋肉をつけたい人にお勧めの魚です。(出典:市場魚貝類図鑑)

(ダクマの水槽)

この水槽の中の赤い魚のような物は、ダクマくんへのおみやげです。長崎科学館で購入しました。ダクマくんは喜んでいるでしょうか。

これはCOLORED GROWING といって、なんと体がどんどん膨らんでくるそうです。

さて3日間の連休です。

いい休日をお過ごしください。

その後の火曜日水槽の中はどうなっているでしょうか。

児童のみなさん、水槽の中をのぞいてみてください。

10月6日(木)

今日の給食のメニューは、メロンパントースト、ポークビーンズ、マカロニサラダです。

〈ポークビーンズ〉

アメリカ料理の中で、最も家庭的なイメージのあるポーク・ビーンズは、日本の学校給食にも登場するほど馴染み深い料理です。豚肉と豆をトマトなどで煮込んだこの料理は、タンパク質たっぷりで栄養的にも優れているので、育ち盛りの子供達にうってつけのメニューです。日本では大豆を使いますが、本場アメリカでは白インゲン豆を使うことが多いそうです。この料理のルーツは定かではありませんが、家庭料理なので厳格な決まり事はないようです。豆の種類を変えたり、ベーコンを入れたり、スパイスで味を変えるなど、各家庭にレシピがあると言ってもよいメニューです。

(出典:ichimaru)

修学旅行二日目です。子どもたち全員元気に起床しました。お部屋も片付けて朝食です。

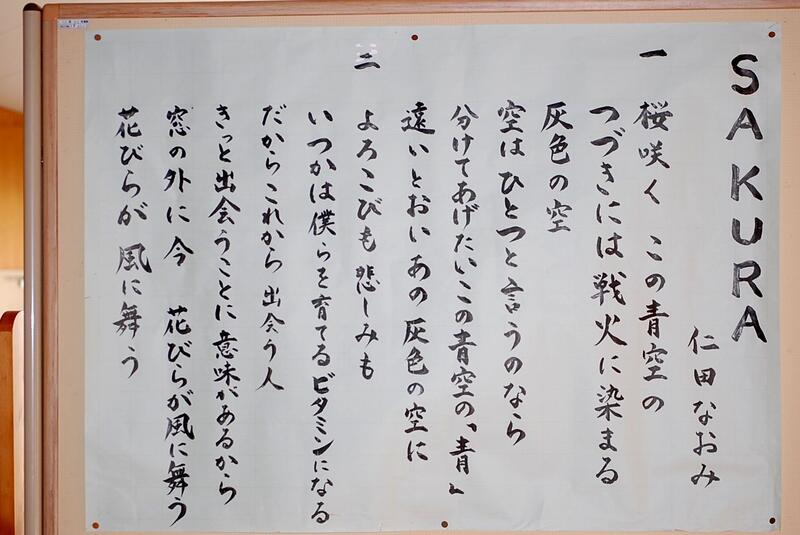

昨日、祈りの歌と仁田直美さん作詞による♪SAKURAを歌っている様子を国立長崎原爆死没者追悼平和記念館の長崎さんという方がその情景の美しさに感動して写真を撮ってくださいました。 昨日のホームページの写真は、追悼平和記念館の館長さんがとってくださった写真です。 改めて、仁田さんの詩と曲の素晴らしさ、音楽がどれだけ人の心に届くかを感じました。

以下は♪SAKURAの歌詞です。

グラバー園です。

その下は大浦天主堂です。

そこから今年は、開校以来初めての長崎市科学館

そして、出島の「中国料理 Red Lantern」で昼食です。 Red Lanternは直訳すると赤提灯?

それから出島和蘭商館跡を見学しました。

すべての見学を終え、現在(14:55)愛野から口之津港に向けてバスで移動中です。

15:33口之津港に到着しました。この後の予定時間・・・15:45口之津港発、16:15鬼池港着、17:15とどろき万太郎村、17:25下田南、17:35高浜、17:45大江桑鶴

お迎えに行かれる場合は予定時間より少し早めに降車場所まで行っていただくと助かります。

10月5日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚とさつまいもの甘酢あん、かき玉汁です。

<ホキ>

ホキは、タラ目メルルーサ科に属し水深200~600mに棲む海水魚です。鋭い歯を持つ肉食魚で、深海エリアを泳ぐイワシやイカの他、エビ、カニなどの甲殻類を主食にしています。成魚は全長1mを軽く超え、体重は8kg前後にまで成長します。日本近海にはあまり生息しておらず、南半球にあたるオーストラリア南部やニュージーランドを中心に、アルゼンチンやチリに近いパタゴニア水域や、南アフリカの沖合で多く確認されています。また、ホキの寿命は意外と長く、20年以上生きる個体もいるようです。しかし、ホキは乱獲によってその数が激減しており、市場にもあまり出回らなくなりました。そのため、日本で流通しているホキと呼ばれる魚は、実はデコラやメルルーサのような、同じタラ目に属する魚を指すことが多いようです。デコラもメルルーサもホキと同様、ニュージーランドやアフリカなどに近い太平洋に分布しており、深海を好んで生息しています。(出典:FISHING JAPAN)

<今日から修学旅行です!>

7人を乗せ、大江を7:05に出発したバスは高浜で2人を乗せ、7:15に下田に向けて出て行きました。今日は秋晴れで、鬼池-口之津フェーリーのデッキもきっと気持ちいいことでしょう。ひょっとしたらイルカに出会えるかもしれません。

鬼池港で結団式を済ませフェリーに乗り込みました。みんな元気です。

口之津港から愛野を過ぎ、昼食も済みました。これから原爆資料館に向かいます。

一方、その頃学校では1・2年生が農園の店じまい(畑じまい)をしていました。このあとは大根などの冬野菜を植えるそうです。ひょっとしたら「おでんパーティー」などがあるかもしれません。

ここからは修学旅行の続きです。

これがランチです。

長崎原爆資料館の近くで歌わせていただきました。資料館の方がたくさん出てこられ、涙して聴いて下さいました。

平和の集い

原爆落下中心地

浦上天主堂と平和公園

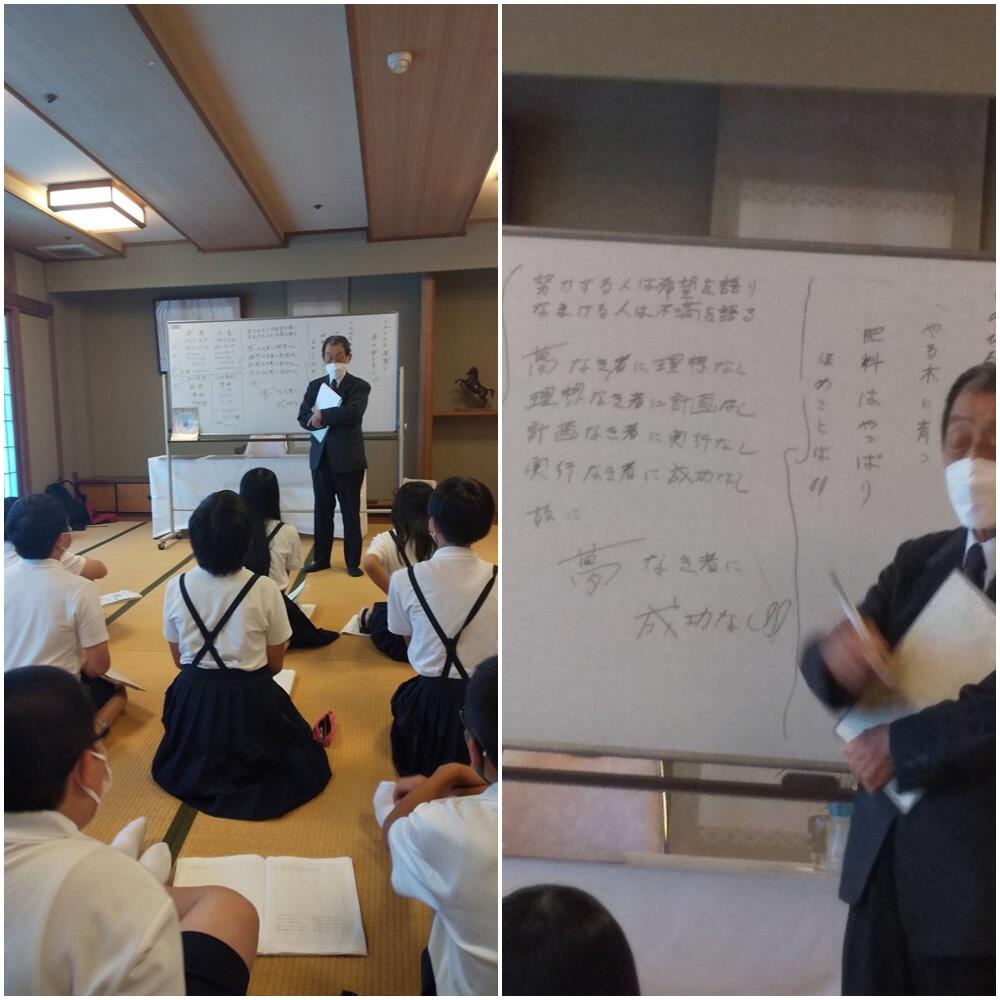

稲佐山観光ホテルでの田中安次郎さんの平和についての講話です。ご自身の被爆体験に基づいた心に染み入るお話をいつもしてくださいます。昨年度の6年生も修学旅行でいちばん心に残ったことは田中安次郎さんの言葉であったと言っていました。

子どもたち、全員元気です。講話もしっかり聴いて田中安次郎さんも感心されました。再びさくらの合唱に感激されました。レクイエムプロジェクトの方がいらっしゃいました。田中さんをマネジメントされている長崎原爆被災者協議会の方もレクイエムプロジェクトのメンバーだということで長崎で友達の輪ができました。

子どもたちは今お風呂です。その後夕食になります。

いい部屋と素晴らしい夜景

10月4日(火)

今日の給食のメニューは、丸パン、キビナゴフライ、焼きビーフン、フルーツミックスです。

〈ビーフンと春雨の違い〉

ビーフンの原料は、うるち米の米粉のでんぷんです。ただ、現在はうるち米粉のでんぷん100%で作っているわけではないようです。調理しやすいように、コーンスターチなどその他のでんぷんも配合され、改良されているそうです。一方、春雨の原材料は、緑豆やじゃがいも、さつまいもなどのでんぷんです。じゃがいもやさつまいものでんぷんを原料とした春雨は、モチモチとした食感が魅力です。(出典:ウチコト)

<テナガエビ捕獲の結果>

カメカメクラブの人たちに頼んでおいたテナガエビの捕獲はどうやらうまくいったようです。新たに5匹のテナガエビが水槽の仲間に加わりました。

<展示コーナー紹介>

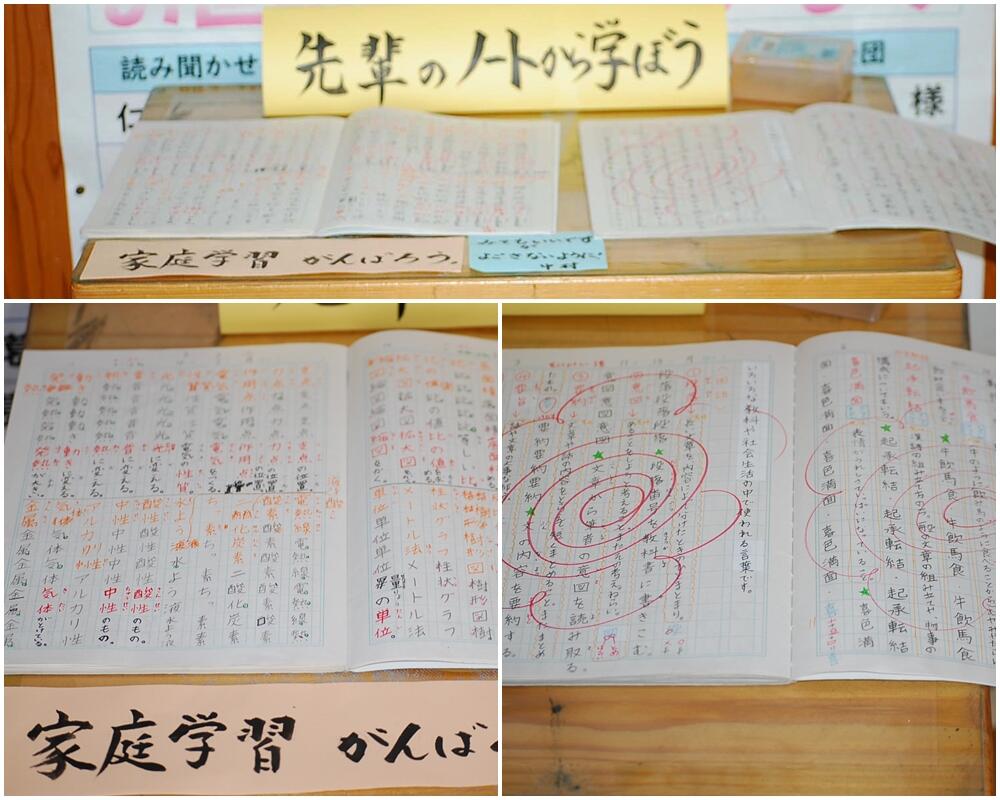

先輩のノートから学ぼう(先輩たちの優れた家庭学習のノートを展示しています。)

図書室前(おすすめの本を絵と文で紹介してくれています。)

10月3日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、たこのみ焼き、肉団子と春雨スープ、香味和えです。

<マダコ>

マダコは食用とされるタコの代表格で、一般に「タコ」と言えば本種を指します。しかし、近年は漁獲量が少なく高値で取引され、海外から大量に輸入されたものがスーパーには並んでいます。ですから、天草近海で捕れるタコはとても貴重です。そんな、タコにはイカと同じようにタウリンが豊富に含まれています。タウリンには胆汁酸の分泌を促成し、肝臓の働きを促す作用をはじめ、血中コレステロールを下げ動脈硬化などを予防する働きがあるとも言われています。また、タコは脂質がとても少なく、たんぱく質が豊富な食材です。ただし、比較的消化に時間がかかる食材なので胃腸が弱っている時は食べ過ぎないようにしましょう。旨みのもととなるアスパラギン酸やグルタミン酸などのアミノ酸も豊富に含んでいます。(出典:旬の食材百科)

〈アゲハチョウの羽化〉

今年も学校主事の吉田先生が、お家で見つけらたアゲハチョウの幼虫を持ってきてくださいました。3年生は1学期に理科でモンシロチョウの幼虫を育てて羽化させる勉強をしましたが、アゲハも同じように羽化することが分かったと思います。アゲハの方が幼虫も成虫も大きく、ダイナミックです。

〈テナガエビ捕獲〉

6年生のカメカメクラブの人たちが、またまたテナガエビの捕獲にチャレンジしてくれ、写真も撮ってくれました。今回の餌は、味噌・魚肉ソーセージ、そして新たに「さきいか」を加えてみました。重しの石も入れ、川にかかる橋の上からゆっくりと川にペットボトルをセットしました。月曜日が楽しみです。

6時間終了後は、3年生以上のぐんぐんタイムです。

行合さん、平畑さん、橋野さん、野口さん、いつも協力いただき、ありがとうございます。皆様の励ましで、子供たちもやる気が出ています。

下の写真は5年生です。低学年の先生も一緒にアドバイスしてます。

さあ、これから秋がどんどん深まります。勉強頑張りましょう。

9月30日(金)

今日の給食のメニューは、サツマイモご飯、巣ごもり玉子、すまし汁、コスモスサラダです。

〈サツマイモ〉

サツマイモ(薩摩芋)はヒルガオ科の植物の肥大した根の部分で、原産地は中米ですが、今では世界中の生産の約9割がアジアで作られています。ある程度暖かいところで取れるので、日本では西日本が中心です。収穫量は鹿児島、茨城、千葉、宮崎、徳島と続き、熊本県は第6位です。日本には、中国を経由して伝わってきました。最初は1604年に琉球に伝わったとされています。その後100年近く経ってから種子島に伝わり、1700年代初めに薩摩藩が栽培を始めるようになりました。琉球や鹿児島など九州各地では中国から伝わってきた芋と言う事で「唐芋(からいも)」と呼ばれるようになりました。そして1732年の「享保の大飢饉」が西日本を襲います。そんな中サツマイモが一気に注目を集める事となり、それが江戸幕府の目にとまり、徳川吉宗によって起用され、青木昆陽らによって江戸にも広まったとされています。収穫は8月ごろから始まり11月くらいまでです。ただ、採れたてがおいしいとは限らず、2~3ヶ月貯蔵して、余分な水分を逃がしてからのほうが甘みが増してホクホクとした美味しい物になるそうです。なので、旬は10月~1月頃です。(出典:旬の食材百科)

〈秋の深まりを感じさせる植物〉

朝夕めっきり涼しくなりました。学校周辺にも秋の深まりを感じさせる植物がいっぱいです。

<11月18日は天草夕陽の日>

11月18日は天草夕陽の日です。その日に合わせて10月15日(土)~11月23(水)まで「第4回 天草西海岸 天草夕陽フェスタ」が開催されます。様々なイベントの開催も予定されているようです。本当に天草西海岸に沈む夕陽は息を飲むほどきれいです。そんな天草町で育った子供たちには、ふるさとをほこりに思う気持ちを大切にしてほしいですね。そういえば女優の羽田美智子さんが「羽田美智子が行く、日本全国”羽田甚キャラバン”」で訪れた天草について「すてきな予感に心を弾ませながら降りたった天草は、予想以上の桃源郷でした。」と語っておられました。

昨日の陸上記録会の走り幅跳びの一部を紹介します。

9月29日(木)

今日の給食のメニューは、食パン、マーシャルビーンズ、ししゃもフライ、ラタトゥイユ、フレンチサラダです。

<ラタトゥイユ>

「ラタトゥイユ」とは、フランス南部名物の煮込み料理です。ズッキーニ、タマネギ、ナスなど野菜をオリーブオイルとニンニクで炒め、トマトと野菜の持つ水分で煮ます。冷製の前菜としておつまみで食べたり、お肉やお魚などメイン料理の付け合せとして用いることが多いのですが、メインの煮込み料理として食べられることもあります。ラタトゥイユに似た料理にカポナータがあります。 ラタトゥイユは南フランスが発祥ですが、カポナータはイタリアのシチリア島発祥の料理です。どちらも玉ねぎやナス、ピーマン、ズッキーニ、トマトなどの夏野菜を使うのが特徴ですが、カポナータにはセロリやオリーブの実などが入るのが特徴です。(出店:mecicolle)

<陸上記録会>

本日、本渡陸上競技場で天草南ブロック5つの小学校が集まり、陸上記録会が行われました。きれいに整備された競技場で練習の成果が発揮できたようです。

9月28日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、サンマ甘露煮、里芋のそぼろ煮です。

<甘露煮>

甘露煮は、魚介類、根菜類などを生のまま、または一度焼く(素焼き)、揚げるなどした後、醤油・みりん・砂糖・水飴・蜂蜜などを加え照りが出るように甘く煮たもの、またはその調理法のことです。飴煮・飴炊きともいわれます。じっくりと煮あげる(炊きあげる)ため、鮎や鯉などの魚でも骨まで柔らかいのが特徴です。(出典:日本の食べ物用語辞典)

<児童朝会>

今日は9月の生活目標「けじめのある学校生活を送ろう」についての反省を各学年代表が発表してくれました。感想発表をたくさんの人がしてくれたあと、運営委員さんから10月の生活目標「ふるさとに親しもう」の提示がありました。また、さいごに「あまくさ運動」明るいあいさつ・まじめな行動・くじけない心・さりげない優しさをみんなで確認しました。

9月27日(火)

今日の給食のメニューは、いなりずし、かき揚げうどん、ごまネーズ和えです。

<かき揚げ>

かき揚げは、いろいろな具材をまとめて、小麦粉を水で溶いた衣を薄くあげて作ります。今日の給食のかき揚げには、ごぼう・ニンジン・タマネギ・大豆・インゲンが入っています。火が通りやすくなるように、野菜は千切りや細切りにします。家庭で作るときはおたまを使って揚げると便利です。具の中に小エビなどを入れるとさらにおいしくなります。

9月26日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ハンバーグor白身魚フライ(セレクト給食)、キムチのピリ辛みそ汁、ゆかり和えです。

〈辛味〉

辛味とは、トウガラシやコショウ、サンショウ、ショウガ、ワサビなどの刺激的な味のことをいいます。5種類の基本的な味「甘味、塩味、酸味、苦味、うま味」は、味覚神経で感じます。これに対し辛味は、痛みなどと同じような刺激として、痛覚や温度覚で感じ取る味なので、基本味とは別のものとされています。広い意味では辛味は味に含めますが、厳密な意味では、辛味は味ではありません。しかし、辛味には、発汗作用や食欲増進効果をはじめ、衛生面の効果など様々あるといわれています。辛いものを食べて体温が上昇し、汗をかいた経験は誰にでもあると思いますが、これは辛味成分による刺激が、体内の活動を高めているからです。また、辛味成分は、口や胃などの消化器の粘膜を刺激するので、中枢神経の働きを高め、だ液や胃液の分泌が増え、食欲がわいてきます。腸の運動も促進され、栄養が吸収されやすくなります。特にトウガラシの辛味成分であるカプサイシンには、体脂肪を燃焼する働きがあり、ダイエット効果もあります。ワサビは、消臭や食中毒の病原菌に対する抗菌作用がありますが、他にも、抗がん作用や抗酸化作用、抗ピロリ菌作用なども報告されているそうです。(出典:日本成人病予防協会)

<6年生 平和講話>

10月5日~10月6日の修学旅行を前に、平和についての講話をしていただきました。まず、天草地区公民館長の藪本房雄さんからは、ご自身の戦争体験に基づく、心に染み入るお話をしていただきました。また、福連木在住の仁田直美さんからは、ご自身が作詞された曲「SAKURA」に込められた平和への願いについて解説していただきました。子供たちも真剣に聞き入り、戦争や平和についてさらに深く学ぶことができたと思います。お二人にはご多用にもかかわらず、おいでいただき、貴重なお話をありがとうございました。

9月22日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、鯛のオリーブ焼き、コンソメスープ、さつまいもサラダです。

<県産食材無償提供事業>

今日は、熊本県産の食材を無償で提供してもらえるということで、鯛をいただきました。鯛は天草でも捕れる魚で、養殖もされています。お祝いの席でも出されるとてもなじみ深いお魚です。料理の方法も昆布締め、塩焼き、煮付け、蒸し焼き、干物などたくさんあります。「おめでたい魚」とされるため七福神の一人である恵比寿様は釣り竿で鯛を釣り上げた姿をしています。遺跡から鯛の骨が発掘されることもあり、日本では昔から食べられていたと思われます。

<明日は秋分の日です>

秋分の日は1948年に公布・施行された「国民の祝日に関する法律」によって制定され、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」とされています。秋分の日は時期的には、二十四節気のひとつ「秋分」のなかの一日です。祖先をうやまうお彼岸は、この秋分の日を中日とした前後3日間ずつ、合わせて7日間の期間をさします。秋の訪れを感じる「白露」、晩秋から初冬にかけての「寒露」の間の期間にあたり、秋らしさを楽しむのに適した日といえるでしょう。また、春分の日と同様に秋分の日は、昼夜の長さが等しくなる日、太陽が真西に沈む日として知られています。(出典:BEYOND)

福連木は彼岸花の花盛りです!(ドライブレコーダー動画のキャプチャーより)

<4・5・6年合同音楽>

11月17日(木)の天草郡市音楽会に向け、本日5時間目に4・5・6年合同音楽を行いました。天草中学校の今福先生にもおいで頂きご指導頂きました。各パートに分かれて練習した後、また音楽室に集まり、合わせました。3部合唱ということでとても高度ですが、子供たちは一生懸命声を出していました。お休みの人もタブレットを使ったリモートで参加することができました。

9月21日(水)

今日の給食のメニューは、カレーライス、フルーツヨーグルトです。

<フルーツヨーグルト>

ヨーグルトに含まれる乳糖は腸内の善玉菌であるビフィズス菌の好物。またフルーツに含まれる水溶性の食物繊維(ペクチン)も腸内でビフィズス菌を増やします。ビフィズス菌の効果で腸内環境が整うことにより、便通がよくなりカラダの中からキレイになります。(出典:あすけん)

<一日どのくらい日没時間は早まっているのでしょう?>

秋になり、気温が低くなるとともに日ごと日没時間が早まっているような気がしませんか?そこで、熊本県の日の出と日の入りの時間について調べてみました。熊本県の日の入りが最も早いのは11月27日から12月11日までで17時11分が続きます。日の出が最も遅いのは1月2日から15日までで7時20分が続きます。日の出が最も早いのは6月10日から14日までで5時8分が続きます。日の入りが最も遅いのは6月22日から7月8日までで19時29分が続きます。つまり日没時間は最も遅い時期と最も早い時期では2時間18分も違います。ところで、夏至は昼間が最も長い日ですが、日没が最も遅い日ではありません。日没が最も遅い日は夏至の後、6月末頃です(とはいっても1分ほどの違いですが)。ですので、夏至を過ぎても1週間ほどは日没時刻は遅くなります。同様に日没が最も早いのは、冬至より2~3週間まえです。ちなみに今年の夏至は6月21日、冬至は12月22日です。日の出・日の入り時刻の変化は、変化しない期間、数日で1分ぐらいしか変化しない期間、1日1分足らず変化する期間、1日1分ほど変化する期間、1日1分以上変化する期間、などがあります。この1日1分以上と急激に変化するのは、2月後半から5月前半までの日の出時刻と、8月から10月までの日の入り時刻です。 秋は1日1分以上日没が早まっていくことが、「秋の日はつるべ落とし」といわれるゆえんです。

9月20日(火)

今日の給食のメニューは、コッペパン、ナスのボロネーゼ、いりこナッツ、野菜サラダです。

〈ボロネーゼ〉

「ボロネーゼ」とは、イタリアの都市ボローニャ発祥のパスタ料理です。正式名称を「ラグー・アッラ・ボロニェーゼ」といい、イタリア語で「ボローニャ風のラグー」という意味があります。「ラグー」とはフランス語で「煮込み」を意味し、肉や野菜、ワインなどを煮込んだ料理のことです。ボロネーゼもひき肉、トマト、玉ねぎなどの野菜、赤ワインなどを煮込んだソースで、パスタと合わせて食べられています。イタリアでは元々ボロネーゼをそのまま食べる習慣もあったようですが、海外でボロネーゼスパゲティが広まったことにより、イタリア国内でもパスタと一緒に食べるのが一般的となりました。本場イタリアでは、ボロネーゼにはきしめんのような平たいタリアテッレ(もしくはフィットチーネ)が使われ、それら以外の麺で作ったものはボロネーゼとは呼ばれません。(出典:DELISH KITCHEN)

<放課後陸上練習>

今日も放課後陸上練習がありました。今日はリレー練習でした。テークオーバーゾーンの中でバトンの受け渡しができるように、前の走者がどの位置に来たときにスタートすればよいか目印をつけたり、バトンのスムーズで確実な受け渡しができるように練習しました。

9月16日(金)

今日の給食のメニューは、ゆかりご飯、しいらフライ、いちょうバジル、おかか和えです。

<食育の日・お魚給食の日>

今日は、「食育の日」であり、「天草宝島お魚給食の日」でもあります。今日のお魚はしいらです。しいらについては水産振興課作成の資料に詳しい解説がありますのでそちらをご覧ください。

<バジル>

バジルはイタリアでは「バジリコ」と呼ばれるさわやかな香りのシソ科のハーブです。相性のいいトマトと合わせた料理が多く、サラダやピザ、パスタなどに幅広く使われます。加熱すると黒く変色するので、彩りよく仕上げたいときは注意が必要です。(出典:オレンジページnet)

<アオサギ>

朝からアオサギが池の周りをうろうろしています。久しぶりの登場です。どうやら池のカワムツを狙っているようです。台風前の腹ごしらえでしょうか?人間より野生動物の方が台風接近など敏感に感じ取ることができるようです。台風14号が18日(日)に天草に最接近するようですが、台風の中心が東西どちらを通るかによって風の強さが大きく違います。今のところ微妙です。どうか大きな被害が出ませんように。

<放課後陸上練習>

9月29日(木)に本渡運動公園陸上競技場で行われる陸上記録会に向け放課後の練習が始まっています。今日は2回目でした。30分程度の短い時間ですが、みんな頑張ってくれています。

<彼岸花>

気温が25℃~20℃になると彼岸花が咲くそうです。ちょうどその頃が彼岸に当たるため「彼岸花」という名前がつき、一斉に開花します。福連木の県道沿いには赤い彼岸花が並んで咲き誇っています。下の写真は植えてもいないのに今朝、家の前に咲いていた彼岸花です。

9月15日(木)

今日の給食のメニューは、米粉入りにんじんパン、ハムエッグ、マカロニのクリーム煮、ひじきサラダです。

<敬老の日はヒジキの日>

ヒジキにはカルシウムや鉄、ヨウ素が豊富に含まれています。古くからヒジキを食べると長生きするといわれており、「敬老の日はヒジキの日」ともされています。ヒジキの健康効果は以下の通りです。◎骨や歯を丈夫にする◎血流を改善する◎精神を安定させる◎貧血を予防する◎髪や爪、肌を健康に保つ◎成長を促進する◎動脈硬化を予防する◎糖尿病を予防する効果など。ひじきは黒くて見た目は地味ですが、優れた健康食品なのですね。(出典:わかさの秘密)

<レンコン掘り>

今年も「高浜ロータスガーデン」の岩下さんご夫妻にお世話になり、3年生がレンコン掘り体験をさせて頂きました。暑さが心配でしたが、適度な風もあり、何より泥の中は温度も低く、子どもたちは楽しみながらレンコン掘りをすることができました。岩下さん、いつも子どもたちに貴重な体験をさせて頂きありがとうございます。お手伝い頂いた保護者の皆さん、暑い中、ご協力ありがとうございました。

<クラブ活動>

今日の午後は2時間続きのクラブ活動でした。4年生から6年生までが自分の趣味趣向に合わせてクラブを選択し、縦割りで活動するクラブ活動は楽しくないはずがありません。

その①・・・スポーツクラブは体育館でキックベースボール

その②・・・ゲームクラブは音楽室で仮装パーティー

その③・・・手作りクラブは図書室でしおりづくり

9月14日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、うまに、野菜の昆布和え、納豆です。

〈納豆〉

納豆の起源には多くの説がありますが、決定的なものは無いようです。いずれの説も「蒸したり茹でたりした大豆が、偶然藁に触れたり、包まれたりして、付着している納豆菌によって発酵した。」という点が共通しています。ところで、あの納豆特有の臭気は68種類のにおい成分から構成されているようです。代表的な「ピラジン」は、アーモンドやココア、パン、味噌・醤油、ほうじ茶にも含まれる臭気です。中には「アンモニア」成分も含まれており、発酵が進みすぎたり10℃以上で保管されていたりすると時間と共にアンモニア臭が強くなります。「わら納豆」は藁の臭気、経木で包んだものはその木の臭気が加わります。また、発酵室内で薫煙処理を行う場合もあります。近年では臭気を抑えた製品も市販されています。(出典: フリー百科事典Wikipedia)

<1・2年生音楽>

本日5時間目は、1・2年生合同の音楽の授業が音楽室でありました。福連木在住の仁田直美さん作詞・作曲、中村校長編曲の「地球とタンポポ(ほしとたんぽぽ)」を練習しました。かわいい歌声が音楽室に響いていました。

<6年生平和学習>

同じく5時間目に6年生向けに図書室で、学校司書の浪﨑先生の戦争に関する本の読み聞かせがありました。みんな真剣に聞き入っていました。10月5日・6日は修学旅行です。長崎に行き、戦争の悲惨さと平和の尊さについて学びます。

9月13日

今日の給食のメニューは、丸パン、コロッケ、汁ビーフン、じゃこサラダです。

〈「ちりめんじゃこ」と「しらす」の違い〉

どちらも共通しているのは、「イワシの稚魚を使った食材」であるということです。主にカタクチイワシを使用しますが、季節によりマイワシやウルメイワシなども使用されます。呼び名の違いは乾燥度の違いです。一般的には、「釜茹でしたのみ」のものを「しらす(釜揚げしらす)」、「釜茹で後に少し干したもの」を「しらす干し」、「じっくり干して乾燥させたもの」を「ちりめんじゃこ」と呼びます。しかし、地方によって「しらす」と「ちりめんじゃこ」の使い分けは様々のようです。大きさも組み合わさって呼び名が変わる地方もあるようで、さらに「いりこ」まで加わる地方もあるようです。

〈仙人草(センニンソウ)〉

学校脇の山に白いきれいな花が咲いています。調べてみるとこれはどうやら仙人草のようです。果実に白い毛があり、これを仙人のヒゲに見立て仙人草と名が付いたのだそうです。センニンソウ属は日本に20種以上があり、クレマチスと呼ばれて栽培される外国種も同属のようです。ただし、センニンソウは花と香りが楽しめて魅力的な植物ですが、毒性があるので注意が必要です。茎の切れ目や葉から出る白い汁は素手で触るとかぶれてしまいます。口に入れると胃腸炎を起こすおそれがあるようです。ところがこのセンニンソウの根は、中国では生薬の材料になっています。しかし、毒性が強いため、日本では漢方薬の材料として使われていません。(出典:BOTANICA)

<今日から陸上練習です!>

9月29日(木)の小体連陸上記録会に向けて、今日から放課後練習が始まります。コロナの影響で過去2年間できませんでしたので、3年ぶりの開催となります。それに向けて5年生が朝から運動場の草取りを黙々と頑張ってくれました。

9月12日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、うさぎハンバーグ、お月見団子汁、コーンサラダです。

〈お月見こんだて〉

9月10日(土)は1年のうちでいちばん月がきれいだと言われる「中秋の名月」でした。みなさん月を見ることができましたか。そのことにちなんで、今日は「お月見こんだて」です。日本では昔から月の模様を「餅をつくウサギ」と捕らえていました。お月見行事は、平安時代に中国から伝わった観月の宴が、庶民に広まる際に秋の収穫を祝うものとなりました。この時期に収穫されるお米からつくったお団子をお供えすることにより、収穫に感謝し今後の豊作を祈ったことが「お月見団子」の由来とされています。(出典:MORE)

<描画指導>

今日は4年生から6年生の描画指導を2時間、2年生の描画指導を2時間して頂きました。みんな集中して取り組んでいました。

<3年生 タブレット学習>

3年生はICT支援員の方にタブレットでの日本語入力の仕方を教えて頂きました。

<4年生 花粉の観察>

4年生は理科室でアサガオの花粉を顕微鏡で観察しました。

〈本格グリーンカレー〉

セイバンナスの実(マクアプアン)をどうするか考え、前回はレトルトカレーでとりあえず試してみましたが、今回は本格的なグリーンカレーに挑戦してみることにしました。主な材料は、マクアプアンのほかナス、シシトウ、ピーマン、パプリカ、鶏むね肉などです。これらを一口大に切りそろえます。鶏むね肉は塩こしょうで下味を付けます。

これらをサラダ油で炒めます。赤・黄・緑が揃っておいしそうに見えます。(この時点では)

別の鍋でグリーンカレーペーストと合わせて炒めます。

そこにココナッツミルク、砂糖、ナンプラー、水を加え、煮込みます。

そして完成!要領よくやれば10分で出来そうです。

味はどうかと言うと・・・グリーンカレーペーストの分量が多すぎたのとシシトウを入れすぎたことにより、辛くてしょっぱくDeepな味わいでした。大人のカレー過ぎました。味をマイルドにするためにココナッツミルクをもう一缶加えてみましたが、思ったほどの効果はありませんでした。当たり前ですが分量をしっかり確認したり、途中の味見を怠らないことは大事ですね。しかし、マクアプアンは結構なアクセントになっていました。いつか、リベンジを果たしたいと思います。

9月10日

〈中秋の名月〉

今日は中秋の名月です。昨日はカメラで撮影しましたが、うまく撮れませんでした。そこで今日は、ビデオカメラで静止画撮影してみました。それがこちら

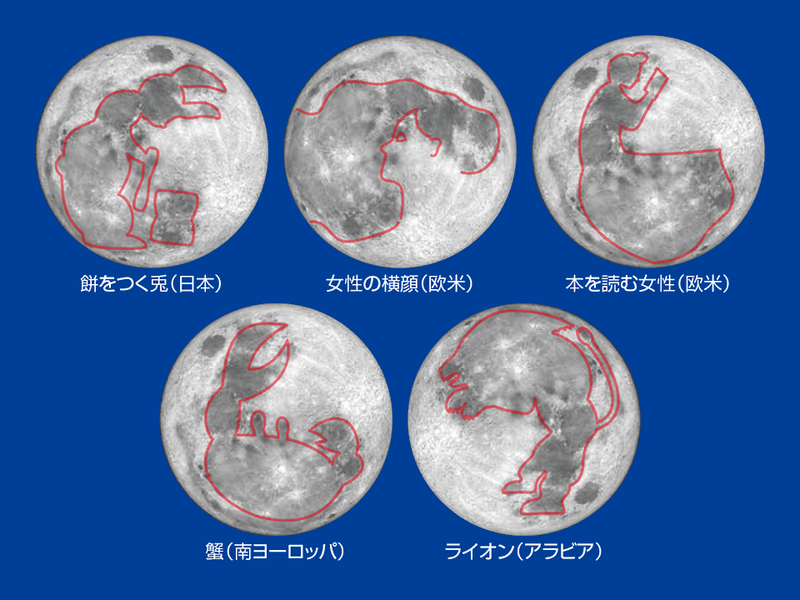

昨日よりは良く撮れたのではないかと思います。ところで月の黒く見える部分は「海」と呼ばれ、その部分が何に見えるかというと、日本では「餅をつく兎」というのが一般的ですが、世界各国では以下のように見えるようです。

そう思ってみるとそう見えてくるから不思議ですね。(出典:AstroArts)

9月9日

<児童朝会>

今日は、天小タイムの時間に児童朝会がありました。夏休みの思い出や2学期の目標について各学年の代表児童が発表してくれました。どの学年の代表の人も学習面・生活面での目標をきちんと立てて頑張りたいという意識がはっきり分かりました。中には夏休み広島のおばあちゃんのところへ行き、原爆ドームや原爆資料館を見学した人もいました。戦争について考える貴重な体験ができたようです。感想発表でも、「自分も片付けをしっかりしたい。」「集会での感想発表を頑張りたい。」などの意見があり、代表者の発表を聞いて自分の目標をさらにはっきりさせることができたようです。

<3年生 ローマ字の学習>

3年生では、9月にローマ字の学習が4時間あり、2月にはコンピュータのローマ字入力が2時間あります。ローマ字の学習は英語のアルファベットやコンピュータの文字入力など重要性は高いのですが、短い時間で習得するのは難しい面もありますので、学習プリントやローマ字学習帳などを使って地道に習得していくことが必要のようです。

〈中秋の名月〉

今年の「中秋の名月」は、9月10日(土)です。「中秋の名月」とは、太陰太陽暦(旧暦)の8月15日の夜に見える月のこと言います。「中秋の名月」をめでる習慣は、平安時代に中国から伝わったと言われています。今年の「中秋の名月」は満月です。満月の瞬間は19時頃で、夜に昇ってくる名月がちょうど満月ということになります。「中秋の名月」と聞くと、満月を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、「中秋の名月」が必ずしも満月になるというわけではありません。実は、「中秋の名月」と満月の日付がずれることは、度々起こります。(出典:tenki.jp)

試しに今夜(9月9日)の月を写真に撮ってみました。シャッタースピードや露出の調整が難しいのでうまくは撮れませんでしたが、画像処理ソフトで補正してみました。それがこちら

明日、もう一度挑戦してみたいと思います。

9月8日

<体力づくり>

今日は、朝から運動場でドッジボールをしました。みんな楽しそうでした。朝から体を動かすと脳も活性化するそうです。

<カラスウリの花>

体育館裏にカラスウリの花がきれいに咲いています。今の季節、山々にも白い花がたくさん集まって咲いています。

ところが、この花が開花し始めるのは日没頃で、おもに夜間咲いていて明け方にはしぼんでしまうそうです。しかし、朝早くだと、しぼむ前の状態が見られるようです。ちなみに午後は下の写真のようになってしまいます。少し早起きして繊細可憐で純白なカラスウリの花を見てみるのもいいですね。

そして、これが今夜咲く花のつぼみでしょう。

9月7日

〈台風一過の秋晴れ〉

昨日とは打って変わって今日は台風一過の秋晴れとなりました。校区内の被害の報告は今のところありませんが、被害に遭われた方には、お見舞い申し上げます。

下の写真は、昨日と同じ場所から撮った下田北と下田南の海岸の様子です。

<5年研究授業>

今日2時間目に5年生の研究授業がありました。単元は「物語の全体像をとらえ、考えたことを伝え合おう たずねびと」という戦争教材でした。天小スタイルに沿って叙述に沿って深く読み取ることができました。授業参加率も高く、全員が発表することができました。

<観賞用唐辛子は食べられるのか?>

農園にきれいな色の実をつけた観賞用唐辛子がありました。2人の先生が「食べてみたらとても辛かった。」ということでしたので、自分も食べてみることにしました。

怖かったのですが、白い実の方を少しずつかじってみました。結果はとても辛かったです。舌も唇もピリピリしました。赤の方は熟れている感じなので、甘いのではないかなと思ってかじってみました。かじった後、甘いのは自分の考えだったことに気付きました。こちらも強烈な辛さでした。「色がきれいだからといってうかつにかじっては痛い目に遭う。」ということを学びました。結論から言うと「観賞用唐辛子は鑑賞もできるが、食用にもなる。眺めてよし、食べてよし!」ということでしょうか。いろいろ調べてみると、「観賞用唐辛子は、食用にできるが農薬や殺虫剤がかけられている場合もあるので注意が必要である。」ということが分かりました。学校のものは苗から育てて無農薬なのでおそらく大丈夫でしょう。しかし、よい子の皆さんは絶対にマネしないでくださいね!

9月6日

<台風11号接近>

昨夜は風雨が強く、今朝も海は荒れていました。しかし、午後からは次第に天気は回復し、夕方には晴れの予報が出ています。今日は午後からの遅延登校です。

下の写真は、午前6時の下田北の海岸と下田南の妙見浦の様子です。

<西播ナス(スズメナスビ、マクアプアン)>

今年2年目になる西播ナスには、たくさんの花が咲き、たくさんの実をつけました。どうやらたくさん実をつけるのは2年目からのようです。

これは、台風前に収穫しないといけないと思い、(時期を過ぎると苦くなるみたいなので)採ってみました。

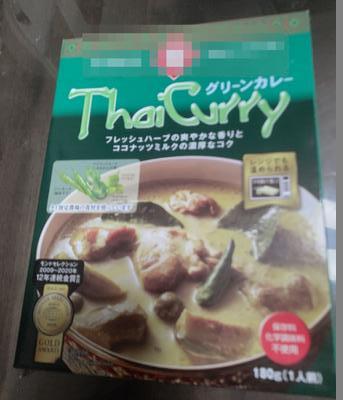

生でも食べられるそうなので、職員室にいた3人で食べてみました。味はどうかというとちょっと渋くてやや辛みがありました。あとの二人に感想を尋ねると、・・・無言でした。さて、せっかく収穫したのでどうにかこれを食さないと責任が果たせない(何の責任?)と思いながら持ち帰りました。マクアプアンでネット検索するとやはり、おもにタイカレー(グリーンカレー)に使われるということでした。冷凍したものも販売されていました。お店に行ってみるとレトルトのタイカレーが売られていました。

これに、マクアプアンを茹でてトッピングしました。

一応完成したのがこちら

かなり多めにトッピングしました。プチッとした食感で、ピリ辛感があり、香り自体もスパイシーでした。カレーのトッピングとしてマクアプアンは「ありかなしか?」と問われると「あり!」です。そして何よりも生で食べるより食べやすかったです。ところで、このマクアプアンの効能は以前触れたと思いますが、ガンの予防・抗ウイルス活性・痰の排出のサポート・高血圧予防・コレステロール値を下げる・心身のリラックス効果・血液の循環を良くするなどなどです。それを知っていたので、何だか食べた後は健康になった気がしました。プラシーボ効果(実際に薬効はなくても効果があると思い込むことで実際上の効果が表れること)なのかもしれませんね。実は、レトルトではなく本格的なタイカレーを作るためにグリーンカレーペーストやピーマン・パプリカ・シシトウ・水煮タケノコなどの食材も買い込んでしまったので、近日中に挑戦したいと思います。

9月5日

今日の給食のメニューは、簡易給食です。

<レンコン作りの一年間>

毎年、レンコン掘り体験をさせて頂いている「高浜ロータスガーデン」の岩下さんにおいで頂き、「レンコン作りの一年間」についてプレゼンテーションソフトを用いて分かりやすく教えて頂きました。お話の中で「レンコンの成長は、人の成長に似ている。」とおっしゃったことが子どもたちの心に深く残ったようです。今年も9月15日(木)にレンコン掘り体験をさせて頂くことになっています。岩下さんには、生活科農園や芋畑などもお世話になり、有り難い限りです。

9月2日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、麻婆豆腐、中華和えです。

<ビタミンB1>

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する栄養素です。糖質は脳神経の大切な栄養でもあります。ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換することで、脳神経の働きをサポートしています。また、ビタミンB1には皮膚や粘膜を正常に保つ働きもあります。そのほか、疲労回復にも大きな役割を果たします。しかし、ビタミンB1は現代人は不足しやすい栄養素です。玄米や脱穀していない穀類に豊富なため、白米中心食生活では不足しやすい傾向があります。ビタミンB1が不足すると、心身にはさまざまな不調があらわれます。たとえば、かつて日本の国民病と呼ばれた「脚気(かっけ)」は、ビタミンB1の欠乏が原因です。ビタミンを多く含む食べ物は、肉類・魚介類・穀類・豆類などが代表的です。動物性の食べ物と植物性の食べ物の両方にあり、バランスよく摂取することが望ましいとされています。動物性の食品では豚肉が代表的でおすすめです。植物性のものでは、穀類の胚芽に豊富に含まれます。米でいうならば、ぬかの部分です。ビタミンB1を効率よく摂取するには、主食は白米より玄米がおすすめです。パンを食べるなら、全粒粉のものがおすすめです。また、ごまや大豆などは手軽に食卓に取り入れやすい点がメリットです。たとえばごま入りのふりかけをかけたり、みそ汁の具を豆腐にしたりするとビタミンB1を補給できます。(出典:家族の介護と健康を支える学研の情報サイト健達ねっと)

<白鶴浜清掃>

6月に予定していた小中合同白鶴浜清掃が雨で延期となり、昨日(9月1日)実施しました。小中学生で協力してふるさとの宝である白鶴浜の清掃活動を通してふるさとの自然を美しく大切にしようとする態度を育てることを目的にしています。また、縦割り班で活動し、異学年児童生徒の親睦を図ることも目的としています。少し雨が降りましたが、中学生が優しくお世話をしてくれ、有意義な活動をすることができました。閉会式では感想発表の後、高浜地区振興会長の田中会長に講評をしていただきました。高浜地区振興会には海遠足などいろいろな面でお世話になっています。田中会長ご多用にもかかわらずおいでいただきありがとうございました。なお、当日の様子は天草ケーブルネットワークで放送していただけるそうです。

9月1日

今日の給食のメニューは、救給カレー、だご汁、アーモンドサラダです。

<9月1日は防災の日>

「防災の日」は、1960年(昭和35年)に、内閣の閣議了解により制定されました。9月1日の日付は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災にちなんだものです。また、例年8月31日 - 9月1日付近は、台風の襲来が多いとされる二百十日にあたり、「災害への備えを怠らないように」との戒めも込められています。今日の給食では「救給カレー」がメニューに加えられています。この「救給カレー」は東日本大震災の教訓を生かして開発されたものです。暖めなくても食べられ、容器は自立しますので、皿に移し替えてなくてもよいという特徴があります。

<児童総会>

今日は、体育館で児童総会がありました。各委員会発表の後、委員会の人たちへ向けお礼の言葉を1~3年生が発表してくれました。保健委員会へは2年生から「いつも石けんや消毒の準備をしてくれてありがとうございます。」、放送委員会へは3年生から「朝から明るく元気な放送ありがとうございます。」、給食委員会に対しては、「いつも片付けをしてくれてありがとうございます。」、体育委員会に対しては「昼休みの放送ありがとうございます。」、図書委員会には1年生から「本をどこにしまうか教えてくれてありがとうございます。」など気持ちを込めてお礼が言えたと思います。

8月31日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、サバの竜田揚げ、夏のっぺい汁、ニンジンきんぴらです。

〈8月31日は野菜の日〉

野菜の日は、1983年(昭和58年)に全国青果物商業協同組合連合会など9団体が、「 もっと野菜のことを知ってほしい 」「 野菜をたくさん食べてほしい 」という想いで「や(8)さ(3)い(1)」(野菜)の語呂合わせから制定した記念日です。野菜の日には、全国の農業協同組合、自治体、企業や食品メーカー、スーパーなどでイベントやキャンペーンが開催されています。ところで厚生労働省が推進する健康作り運動「健康日本21(第二次)」では、健康増進の観点から成人は1日350g以上の野菜を食べることを目標にしています。ところが、同省が実施した平成30年の「国民健康・栄養調査」での野菜類平均摂取量を見ると、成人男性で約290g、女性で約270gとなっています。年齢階級別にみると、男女ともに20~40歳代で野菜摂取量が少なく、60歳以上で多いという結果でした。健康意識の高まりとともに、野菜をたくさん食べようと意識する人も増えましたが、それでも日本人の野菜摂取量は目標を下回ったまま、目標を達成できていません。野菜が健康に良いことは知っていても、働き盛りの世代では意識的に野菜を食べることができていないようです。8月31日の” 野菜の日 “はもちろん、いろいろな野菜の日が制定されているので、この機会にぜひ食生活を見直して、野菜をたくさん食べる健康生活に変えていきましょう!(出典:はたらく服と道具でオンになるWorkOn)

〈ざんねんな植物1:ヘクソカズラ〉

体育館の裏にヘクソカズラの花が咲いています。標準和名はヤイトバナの他に、サオトメバナなどの異名がありますが、標準和名をしのいでヘクソカズラの方が有名です。しかしヘクソカズラとは、なんともものすごい名前を頂いたものですが、臭いをかげば納得できるかも知れません。葉を揉むと独特の臭気がします。臭いの強さは季節によって異なりますが、秋になるとあまり気にならなくなります。ヤイトバナは、花の中心部の色がお灸の跡に似ているからとのことです。サオトメバナ(サオトメカズラ)は、花を並べて早乙女が田植えをしている姿に例えたものです。果実は光沢のある球形で、茶花としても用いられますが、そのときの名前はもちろんサオトメバナです。(出典:植物雑学事典)

〈ざんねんな植物2:野ぶどう〉

こちらも体育館の裏に生えています。秋には独特の色合いの実をつけます。この色合いが毒々しいといってこの実を「毒」があると思われ見向きもされません。 本当は毒はないのですが「渋く、苦い」ので食べても不味いからなのです。民家周辺でも 見ることができますが、見慣れない植物のためか他の植物の害木として 除去されることがほとんどです。秋に実が七色に変化するまでは 何の木か分からないのです。しかし、野ぶどうの実、葉や茎は、多くの効能があり民間薬として 利用されています。癌、肝臓病、糖尿病、リュウマチなどの難病、神経痛などなどに 効果があることが文献で紹介され、「実」は果実酒で「葉や茎」は乾燥させてお茶として利用されています。(出典:植物雑学事典、ちいくろ)

8月30日

今日の給食のメニューは、ココアパン、冷やし中華、魚のチーズ焼きです。

〈冷やし中華〉

冷やし中華とは、冷やした中華麺を使った料理の一種です。野菜、叉焼やハム、錦糸卵などの色とりどりの具材を麺にのせて、冷たいかけ汁を掛けて食べる、夏の麺料理として日本各地で食べられています。地方によって呼び方に相違があり、西日本、特に関西では「冷麺」と呼ぶことが多く、北海道では「冷やしラーメン」とも呼ばれています。一般的には日本発祥の料理とみられており、発祥地とされる店は2つあります。一つは東京都千代田区神田神保町の揚子江菜館、もう一つは仙台市青葉区錦町の龍亭です。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア』)

〈高浜ぶどう収穫祭〉

8月28日(日)に高浜ぶどう収穫祭があり、天草小学校からは2名の6年生児童が参加しました。今年は990kgの収量があったそうです。収穫されたぶどうは熊本市の工場に当日のうちに運ばれ、ワインになるそうです。

そのワインのを入れる紙バックは、天草中学校の生徒が絵を描き加え、裏面の言葉は天草小学校の児童が書きました。

高浜ぶどう会の皆様、今回も貴重な体験をさせていただき、有り難うございました。

8月29日

今日の給食のメニューは、ハヤシライス、チキンナゲット、グリーンサラダです。

〈マッシュルーム〉

マッシュルームというのは英語で、キノコ全体を指す言葉です。なぜか日本では海外から入ってきたこの栽培キノコの事をマッシュルームと呼ぶようになりました。おそらくはアメリカなどから入ってきた時にそう呼ばれていた物をそのまま名称として使ったのでしょう。日本語では「ツクリタケ」と呼ばれます。マッシュルームにはよく見る代表的なホワイトマッシュルームの他にも、ブラウン種やオフホワイト種、クリーム種があります。一般的にスーパーなどで売られているのはホワイト種とブラウン種、たまにオフホワイト種が見られます。全国の生産量統計でみると千葉県と岡山県で全国の約70%を生産しています。(出典:旬の食材百科)

〈2学期 始業式〉

39日間の夏休みも終わり、今日は2学期始業式でした。密を避けるため、ビデオと校内放送を使っての始業式となりました。

8月21日

〈PTA美化作業〉

雨が心配されましたが、降られることなく無事作業が終わりました。2学期に向け、素晴らしい環境で学校生活を送るための準備が整いました。3名の6年生も参加してくれ、一輪車で草を運んでくれるなど大活躍でした。また、赤﨑さんには、2tトラックまで出して頂き、刈った草や樹木も処理して頂きました。みなさん、ご多用中にもかかわらず、ご協力頂きありがとうございました。

8月9日(火)

今日は、77年前、長崎に原子爆弾が投下された日です。

8月6日広島に、8月9日長崎に原子爆弾が落とされ、8月15日に終戦となったこと。今年は戦後77年、これらの日を通して、平和の大切さを考えましょうという話を、1学期の終業式で校長は話をしました。児童に「平和とはどんなこと?」と児童に問うと「あたりまえの日が続くこと」などと答えてくれました。

今朝、学校に着くと、長崎原爆語り部の田中安次郎さんから、お便りが届いていました。

天草小学校卒業生のみなさんは、修学旅行で、安次郎さんのお話を聞きましたね。これからの生き方の羅針盤になったみなさんも多いのではないかと思います。今年の6年生も修学旅行で、安次郎さんから学ぶ時間を予定しています。

(安次郎さんも天草小のホームページを見てくださっています。うれしいです。)

〈テレビCMに登場した天草町の風景〉

風光明媚な景観が望める天草町ですが、テレビCMにも登場した景色を今日は紹介します。

こちらは、下田南から鬼海ヶ浦トンネルを抜け、下田温泉に向かう道です。某自動車メーカーのテレビCMに登場しました。

同じ場所から、高浜・大江方面を撮影してみました。遠くに「大ヶ瀬」が見えています。

ちなみに大ヶ瀬・小ヶ瀬の写真はこちらです。天草町大江の西平椿公園から撮影しました。

こちらは、その西平椿公園の中にある「あこうの木」です。MICAさんや森山直太朗さんがこの木の前で唄っておられ、テレビCMやyoutubeで放映・配信されています。

こちらは、CMに登場したかどうか定かではありませんが、天草町を代表する景観で、リーフレットなどにもたびたび登場する妙見浦です。右側の岩が象に似ていることから「象さん岩」と呼ばれています。最近はシーカヤックやSUP、ダイビングスポットとしても有名になりました。細いですが、車道も海岸まで繋がっています。

8月3日(水)

〈描画教室〉

2日間にわたり元天草小塚原校長先生に描画指導をして頂きました。子供達のモチベーションも高く、休み時間をとることなく集中して取り組むことができました。昨年度よりさらに構図も工夫しながら緻密に描くことができているようです。塚原先生、遠路はるばるお越し頂き、2日間にわたるご指導ありがとうございました。みんながんばって満足のできる絵を仕上げ手くれると思います。松本先生、菅原先生も応援ありがとうございました。

8月2日(火)

〈生活科農園〉

気温も高く、順調に野菜も育っています。ヒマワリも見事に咲きそろいました。今日の午後は塚原元校長先生の絵画教室です。みんな楽しみにしています。

〈5年生 夏の絵手紙 展示中〉

天草郵便局に展示させていただいています。

7月29日(金)

〈ラジオ体操〉

今日は、菅原先生のリクエストに応えて「夏休みのラジオ体操」の様子をUPします。下田北地区のラジオ体操を長尾先生が撮影してくれました。素晴らしいロケーションでみんな気持ちよさそうです。

7月28日(木)

〈テナガエビの産卵?〉

児童玄関のテナガエビの水槽を眺めていたら、さかんに足をバタバタさせているエビがいました。よく見てみると、お腹に黒っぽい卵のかたまりらしきものを付けているようです。ひょっとしたらこの卵に酸素を送るために足をバタバタさせているのかも知れません。孵化したらすごいですよね。

7月27日(水)

〈学習会2日目〉

今日は学習会2日目でした。5・6年生は描画の下絵も描きました。1年生から4年生までは、学習会の後お楽しみのプールもありました。プール指導の合間には自由時間もあり、楽しそうな歓声が上がっていました。

プール入り口にこんなものがありました。とてもきれいだったので写真を撮りました。昆虫なのに金属のような光沢が有り、角度によって色が違って見えるこの玉虫は、「玉虫色」という言葉のもとになっていますが、この言葉は、「あいまいな」といったあまり良い意味で使われないことが残念です。

7月26日(火)

〈学習会〉

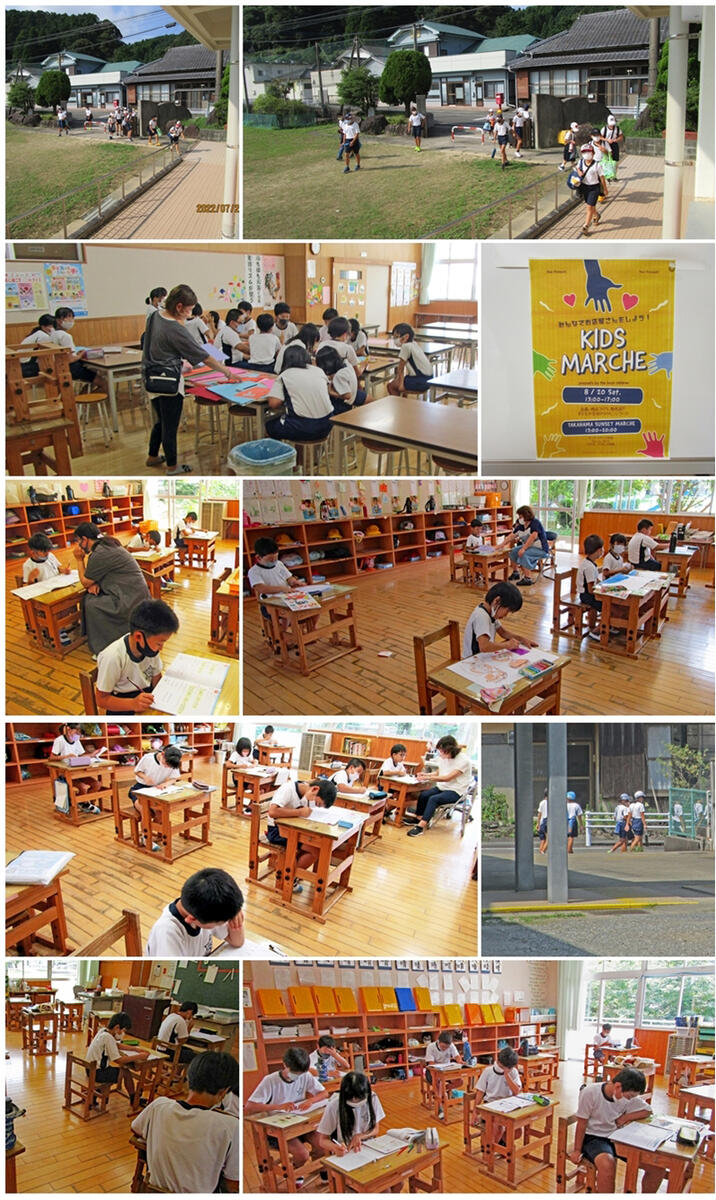

今日と明日は、全学年の学習会の日です。同時に8月20日(土)の白鶴浜での「キッズマルシェ」の準備や8月2日(火)・3日(水)の描画教室に向けて絵に描きたい場所の選定が行われました。学習会の後はプールでの水泳指導もありました。明日もがんばりましょう。

7月22日

〈南ブロックBパート水泳記録会〉

河浦小学校に天草小学校、河浦小学校、新和小学校の3校が集まり今日は水泳記録会です。感染対策として5、6年別に行います。待機する学年はホールでプールからの動画配信を見ます。

5年の部が終わり、もうすぐ6年の部が始まります。

5年生はホールでプールの動画生配信をみています。

5年生は黙ったまま、選手紹介の時だけ、拍手をしています。いかにもコロナ禍の中での水泳記録会です。 どの学校のみなさんも静かに観戦しています。コロナ禍で我慢する力が育っているんですね。「肥後っ子の明日を支える我慢力」という「くまもと家庭教育10ヶ条」のひとつが思い出されます。

7月21日(木)

〈夏休み初日〉

本日、夏休み初日でしたが、5・6年生は午前中、水泳練習・学習会がありました。みんな明日の水泳記録会に向けて一生懸命頑張りました。特にリレーはこれまで練習の機会も少なかったので、貴重な機会となりました。明日の水泳記録会では実力を発揮してほしいと思います。

〈野菜育っています〉

生活科農園の野菜もどんどん育っています。

セイバンナスも大きくなり、ひまわりと高さを競っています。2mは超えたようです。

おかげさまで、本ホームページも17万アクセスを本日突破しました。

たくさんのアクセスありがとうございます。

m(_ _)m

7月20日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チキンナゲット、夏野菜カレー、スイカです。

〈スイカ〉

スイカは、代表的な夏のフルーツです。90%以上が水分で、暑い季節にぴったりの食べ物です。体を冷やす作用があるので、熱中症予防の効果があり、夏場の栄養補給と夏バテ防止に最適です。スイカに含まれる果糖や、ブドウ糖は、他の糖質に比べエネルギーに変わるのが速いので、夏の暑さで疲れた体を癒すのに、即効性があるのです。ちなみにスイカは、メロンなどと同じく正確には野菜に分類されますが、フルーツとして扱われることが多く、農林水産省では「果実的野菜」に分類されています。さて、明日から夏休みですね。おやつのとりかたを考えながら過ごしましょう。暑いからといって、アイスやジュースの食べ過ぎ、飲み過ぎには注意しましょう。2学期に元気にあえるのを楽しみにしています。

〈終業式〉

各学年の発表では、1学期がんばったことや課題、これからがんばりたいことなど各学年代表の人たちは原稿を見ることなく全員暗記して堂々と発表してくれました。

〈ワックスがけ〉

みんなが下校した20分後、全職員でワックスがけを行いました。

これで2学期もきれいな教室でみんな授業が受けられますよ。

〈生きものたち〉

校舎内で飼っている生きものたちもみんな元気です。水槽をきれいに掃除してもらってみんなうれしそうです。次にみなさんと会えるのは、8月19日(金)の登校日です。それまでみなさん元気でね。

ヾ(*´∀`*)ノ

7月19日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、オムレツ、コーンクリームスープ、海藻サラダです。

〈冷たいもの〉

暑いと、アイスやジュースなど冷たいものが食べたくなりますね。でも、冷たいものばかり食べたり、飲んだりしていると、お腹が冷えてお腹をこわしてしまいます。また、アイスやジュースなどには、砂糖がたくさん入っているものが多く、食べ過ぎは、砂糖の過剰摂取となり、肥満や病気の原因にもなります。冷たいものを摂り過ぎないように気を付けましょう。

<児童朝会>

今日は、児童朝会がありました。今日は、「漢字計算大会」「体力テスト」「多読賞(読書)」の表彰でした。みんなよくがんばった1学期でした。多読賞では1学期に136冊読んだ人が最高でした。

<作品ができあがりました!>

今日、本焼きが終わった作品を古田工場長が持って来てくださいました。高浜焼独特の白磁で上品な光沢があり、どれも味のある作品に仕上がっていました。

7月15日(金)

今日の給食のメニューは、高菜ご飯、だご汁、きびなごフライ、キュウリの昆布和えです。

〈ふるさとくまさんデー〉

今日は少し早いですが、「ふるさとくまさんデー」です。高菜ごはんの高菜は、「阿蘇高菜」です。「阿蘇高菜」は、高冷地阿蘇高原に代々受け継がれてきた阿蘇固有の高菜であり、阿蘇地方以外では生産されない唯一の野菜です。高冷地とは、標高が高く塞い土地のことをいいます。それぞれの気候でできる野菜が違いますね。熊本県にはおいしい食べ物がたくさんありますね。

〈いろんな花が咲いています〉

今日は、時間によっては大雨でしたが、学校にはいろんな花が咲いていますので紹介します。

カンナ

ハマユウ(浜木綿)

ヒメヒオウギズイセン(姫檜扇水仙)

セイバンナス(西播茄)

水温も高くなり、コイコイ池のカメも気持ちよさげに泳いでいます。

7月14日(木)

今日の給食のメニューは、米粉パン、赤いスパゲッチ、フルーツヨーグルトです。

〈コラボ給食〉

コラボ給食とは本に出てくるおいしいものを給食で食べよう!という楽しい企画です。今日のメニューは、「クリエイツかもがわ」から出版されている藤川幸之助作の『赤いスパゲッチ』という絵本から選びました。長崎のある島に住んでいるおばあちゃんは、栞ちゃんが遊びに行くといつも歌を唄いながら「赤いスパゲッチ」をつくってくれました。

この本は、天草市立中央図書館からおかりしました。どんなお話か気になった人は、学校司書に声をかけてください。

天草市立中央図書館では、7月23日(土)から学校図書館と公共図書館のコラボ展示がはじまります。こちらのコラボもぜひ楽しんてください。

(学校司書 浪﨑先生が書かれた給食の放送原稿より)

〈5・6年生 読み聞かせ〉

今日は平畑さんにおいで頂き、5・6年生の読み聞かせをして頂きました。お話は、「すずりくん」というお話でした。その時の様子をカメカメクラブの人が撮影してくれました。

感想発表の様子です。

平畑さん いつも読み聞かせありがとうございます。

※今日のお話 「すずりくん 書道具のおはなし」青栁貴史 作/中川学 絵

書道具セットを手にしたこどもたちの前にあらわれたのは、筆墨硯紙、文房四宝と呼ばれる4つの道具の精霊です。手をかけて作られ、古来より宝物とされてきたと誇る道具たちをつうじて、文字のなりたちや道具の歴史、アナログの道具だからこそうまれるゆとりや思いやり、書く喜びを親しみやすく描きます。表現の楽しさと言葉に心をこめる喜びを伝え、現代に輝く毛筆文化の価値を示した一冊です。(あかね書房HPより)

7月13日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ゴーヤチャンプル、つみれと冬瓜のスープ、トマトサラダです。

〈ゴーヤチャンプル〉

「ゴーヤチャンプル」は、沖縄の料理です。沖縄では豚肉がよく使われますので、豚肉とゴーヤなどの野菜や豆腐、卵を炒めて作ります。ゴーヤは、別の名前で「つるれいし」や「にがうり」とも呼ばれる夏野菜です。九州南部や沖縄でよく栽培されています。ビタミンCを多く含んでおり、加熱してもなくなりにくいのが特徴です。独特の苦み成分には食欲増進効果があり、夏バテの予防に役立ちます。

〈3・4年生フラメンコ教室〉

今回も江浦幸子先生に教えて頂き、音楽室でフラメンコの練習をしました。みんな一生懸命取り組み上達しています。

7月12日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、コンソメスープ、ツナサラダ、ハンバーグです。

〈夏バテの予防〉

暑い時に食べたくなるのは、そうめんなどのつめたい麺やさっぱりした食べものです。しかし、赤の食べものが足りなくなると夏バテの原因になってしまいます。卵や肉、魚などの赤の食べものも意識して摂るようにするといいですね。また、緑黄色野菜には、体をかぜや病気から守る働きがあります。緑黄色野菜は、油にとけるビタミンを多く含んでいるので、炒め物などにして食べるのが効果的です。夏の疲れを残さないためにも赤・黄・緑の栄養バランスの整った食事を心がけましょう。

〈校内水泳記録会〉

今日は2時間目に高学年、3時間目に低学年の水泳記録会がありました。暑さ対策のため、ホールで開会式を行ったあとプールに移動して水泳記録会を実施しました。学年が上がるにつれ上達し、高学年ではほとんどの人が25m以上泳げるようになっていっています。

【高学年の部】

【低学年の部】

暑い中、たくさんの応援ありがとうございました。

〈6年作陶体験〉

今回も上田陶石 寿芳窯の古田工場長においで頂き、絵付けを行いました。今年度は、愛知県瀬戸市との交流で子供達の作品は瀬戸市で展示される予定です。

みんな集中して無言で絵付けに取り組んでいました。できあがりが楽しみです。

7月11日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ほっけの塩焼き、夏野菜の味噌汁、ひじきの油炒めです。

〈夏バテの予防〉

夏バテを防ぐためには、しっかり朝ごはんを食べることが大切です。朝ごはんは、一日の活動のエネルギー源となります。しかし、朝ごはんを食べたからといって、ご飯とふりかけだけとか、パンと飲み物だけでは、栄養が不足してしまいがちです。なるべくご飯やパン、麺などの主食、卵焼きやウィンナーなとの主菜、野菜サラダやきんぴらなどの副菜がそろった朝ご飯を食べましょう。

先週は、シーカヤック、高浜ぶどう、海遠足と、体験活動の中で、天草町の自然のよさをしっかりと感じることができました。子どもたちも楽しかったと口々に話しておりました。保護者の皆様、地域の皆様、天草小学校の活動に対し多くの協力をいただきありがとうございました。おかげで、安心安全に楽しい体験学習を進めることができました。

さて、今日は明日の校内水泳記録会を前に、体育の授業ではプールで練習を頑張っていました。そして放課後は、ぐんぐんタイムです。ぐんぐんタイムとは、基礎学力が身に付くように、算数、国語を中心にドリル学習に取組む時間のことです。毎週月曜日の放課後、それぞれの学級でぐんぐんタイムを実施しています。ぐんぐん力が付きますように。

7月8日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、麻婆なす、中華和えです。

〈なす〉

なすは、夏が旬の野菜です。ふるさとはインドで今から1300年位前の奈良時代に、中国を通って日本にやってきました。なすには、たくさんの種類があって、重さは10〜300g、形は長細いものや丸いもの、皮の色も、紫色、緑色、白色など様々です。焼いたり、茹でたり、炒めたり、揚げたり、漬け物にしたりと、いろいろな料理でおいしく食べることができます。ところで、なすは英語で「エッグ・フラント(卵・植物)」、ドイツ語で「アイエル・アブフェル(卵型りんご)といいます。原産地のインドで見かける野生種は、小さな丸や卵型をしているので、このように呼ばれるようになりました。

〈海遠足〉

消防署の方々、保護者サポーターの皆さん、船を出して頂き海上から見守って頂いた片浦さんと西田さん、高浜地区振興会様、山田酒店様、地域の皆さんのご協力のおかげで無事「海遠足」を実施することができました。終了直前に一瞬雨が降ったものの、今年度は海に入る時間を長くすることにしたため、子供達もふるさとの素晴らしい財産「白鶴浜」での海水浴を満喫することができたのではないかと思います。ご協力頂いた皆様ありがとうございました。

7月7日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、星のコロッケ、天の川スープ、ひじきのマリネ、七夕ゼリーです。

〈七夕献立〉

今日は七夕です。今日の給食は雨が降らずに二人が出会えるといいなと願いをこめて、七夕ゼリーや星の形をしたコロッケをメニューにいれました。七夕サラダは、ひじきとチーズで夜空にかがやく星を表現しました。七夕スープは、ビーフンで天の川を、オクラで星を表現しました。

海遠足の準備が着々と進んでいます

〈天草体験学習 6年高浜ぶどう摘果〉

高浜ぶどう会の宇土寿美にお世話になり、今回はぶどうの摘果をさせて頂きました。摘果(花房の先端や副房を除去する作業)をさせて頂きました。この作業により、果実の熟期を揃え、いっせいに開花した状態の果実を残します。6月3日に芯止め作業の時にくらべると実は大きくなっていました。宇土さん、暑い中ご指導頂き、ありがとうございました。

7月6日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、赤魚の照り焼き、呉汁、ゆかりあえです。

〈きゅうり〉

きゅうりは夏野菜の代表的なもので、水分が約95%と非常に多く、水分が抜けると味や食感が極端に落ちます。このため鮮度のいいものをなるべく早く食べるようにしたいものです。また、きゅうりは端から端までの太さが均一なものほど良質とされています。お尻の部分(花が咲くほう)が膨らんでしまってるものは、水分が下にたまってきた証拠です。種も下に集まるのでス(空洞)が入りやすく、みずみずしさも失ってしまいます。(出典:生活知恵袋)

〈天草体験学習 5年生:シーカヤック体験〉

今日は5年生全員で白鶴ヶ浜にシーカヤックの体験に行きました。

昨日とは違って、波も穏やか、時には太陽も顔を見せ、天草自慢の海での活動を満喫しました。

シーカヤックの体験活動を提供いただいたのは、高浜でゲストハウス「タイドプール」オーナーの橋口さんと松村さんです。

10艇ほどのカヤックを準備し、ご指導いただきました。

二人乗りのカヤックでレッツゴー!

保護者の協力もあり、安全に体験活動が実施できました。蒼い海、青い空、私たちのふるさとの海を満喫できました。橋口さん、松村さん、保護者、地域の皆様応援協力ありがとうございました。心より、感謝申し上げます。

熊日さん、ケーブルテレビさん、取材ありがとうございました。ケーブルテレビは本日夕方、放送されるそうです。

7月5日(火)

<おやつパン!>

今日は台風4号接近のため遅延登校になりました。子どもたちは午後1時までに登校し3時間学習をしました。休み時間には給食のココアパンを食べ、とってもうれしそうでした

<浮き輪>

8日(金)の海遠足に持っていく浮き輪が集まってきました。教頭先生がエアーコンプレッサーで空気を入れてくださっています

〈いろんな植物が育っています〉

カラスウリの花が咲きかけていました。

野ブドウが実をつけていました。

イヌビワの実が色づいてきました。

学校のお隣の「旅館白磯」さんのお庭のバナナの葉も大きく育ってきました

7月4日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チンジャオロース、中華スープ、アーモンドサラダです。

〈ピーマン〉

今日はチンジャオロースに入っているピーマンについてのお話です。とうがらしの仲間のうら、辛みがなくて大きな実のものをピーマンといいます。ピーマンは、フランス語で「とうがらし」を意味ピマンピマン」がなまった日本語です。英語では、「スイートペッパー」とか「グリーンペッパー」と言います。熱帯アメリカが原産で、日本には明治時代の初めに入ってきました。熱帯では何年も実をつけますが、日本は温帯なので、夏に実を付け、涼しくなる秋には枯れてしまいます。

お知らせ

台風4号が九州へ接近しています。明日の遅延登校についてのお知らせをプリントにて配布しました。現在KDDI(au)障害による電話回線が不通になっている家庭もありますので、一斉メールではなく、プリントでの連絡としました。確実に保護者に渡すように児童・生徒には伝えていますが、同じ文書をホームページに添付しましたので、こちらでも確認いただければと思います。

7月1日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、サバの竜田揚げ、のっぺい汁、豆つこサラダです。

〈熱中症の予防〉

今日から7月ですね。梅雨が明けると一気に気温が上がり、熱中症のリスクが高まります。熱中症を予防するには、しっかりと睡眠をとり、朝ごはんを必ず食べること、こまめに水分補給を行うことが大切です。マスクをしてると喉の渇きを感じにくくなりますので、喉が渴いていなくても1時間ごとにコップ1杯程度の水分をとるようにしましょう。また、汗をたくさんかいた日には、スポーツドリンクなどで塩分も一緒に補給しましょう。

〈セミの羽化〉

学校主事の吉田先生が、お家で偶然見かけられたということで写真をくださいました。わたしたちがなかなか出会うことのできない場面の写真ですので紹介します。

最初葉っぱに隠れてセミの幼虫(ぬけがらの部分)が見えず、ベージュの生きものが出てきて、小さな緑色の縁取りの羽みたいなものがついているので、不気味に思われたそうです。しかし、透明の羽がやがて伸び、体色も黒くなり、抜け殻も確認できたのでクマゼミだと分かって安心されたそうです。抜け殻は良く見かけますが、羽化の瞬間に出会うことはめずらしいので写真をいただいてUPしました。吉田先生ありがとうございました。

〈ハマボウとネジバナ〉

梅雨明けの強い日差しの中で、天草市の花「ハマボウ」が満開です。

ついでに前回ピントが合わず、ぼやっとした感じになったネジバナも今回は1眼レフでピントを合わせてみました。

ネジネジした感じが分かって頂けるでしょうか?

〈授業参観・親の学びプログラム・学級懇談会〉

「命を大切にする心を育む週間」に合わせた授業参観が行われました。各学年、教材を通して命の大切さについて考えました。また、親の学びプログラムでは、熊本県教育委員会作成の「正しいデジタル機器との付き合い方」の視聴をして頂きました。デジタル機器によるネット依存や課金トラブル、健康被害について考えて頂ける機会になればと思います。懇談会へも多くのご参加ありがとうございました。

6月30日(金)

今日の給食のメニューは、丸パン、ビーフシチュー、チーズサラダ、ももです。

〈牛肉〉

牛肉はミネラルを多く含んでいます。特に鉄分が多く、体に吸収されやすいという特徴があります。また、牛肉には、ロース、サーロイン、ヒレなど15種類の部位があり、内臓では、ハツ、レバー、ハラミなど12種類の部位があります。部位によって風味や肉質に違いがあります。

今日は、朝から全校体力づくりです。体幹を鍛えています。また俊敏性を高めるために、いろいろな動きに挑戦しています。