学校生活

1年生算数 どちらがおおい

今日(10月6日)、1年生は算数で「どたらがおおい」という学習に取り組みました。

「2つのペットボトルの、どちらに水がたくさん入るか」について調べる方法を3通り考え、実際に水を入れて確かめてみました。

実際に操作しながら体験的に学ぶことは、この時期の子供たちにとって大変重要です。楽しい活動の中に、たくさんの学びがありました。

4年クリーンセンター・浄化センター見学

4年生が、御船甲佐クリーンセンターと浄化センターの見学に出かけました。

はじめに訪れたのはクリーンセンターです。

自分たちが出したごみがどうなるのか、熱心に質問をしてメモをとる姿が見られました。

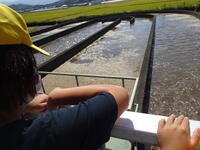

こちらは、浄化センター見学の様子です。

実際に見学したり話を聞いたりして、たくさんの発見や驚き、心に感じたことがあったことでしょう。この学びを家庭生活や学校生活に生かし、環境を守る意識が高まっていくことを期待しています。

3年生 かげおくり

3年生は、国語で「ちいちゃんのかげおくり」という物語文の学習が終わりました。

今日(10月4日)は、朝から素晴らしい快晴でした。そこで、物語の中でちいちゃん家族がやっていた「かげおくり」という遊びを3年生もやってみました。

「ちいちゃんのかげおくり」は以前から国語の教科書に載っているので、保護者の方々もきっと学習した経験をお持ちではないかと思います。

子どもたちは、自分たちのかげが、本当に大きく大空に見えることに、「見えたー」「わあー 大きい!」と驚いていました。きっと、国語で学習した内容が体験を通して深まったことだと思います。

6年生 卒業アルバム写真撮影

今日から10月、令和3年度も半分が終わりました。6年生の小学校生活もあと半年です。そんな中、今日は卒業アルバムの写真撮影が行われました。

上の写真は、授業風景撮影の様子です。社会で、修学旅行に向けた調べ学習をしています。

こちらは、個人写真撮影の様子です。担任と次の順番の子は、撮影している子から笑顔を引き出そうといろいろやってます。

こちらはグループ写真の撮影です。思い思いの場所で、動きのある写真が撮れたようです。担任もいい動きを引き出そうと一生懸命です。

卒業アルバムの出来上がりが楽しみです。カメラマンさんありがとうございました。

2年生体育 フットベースボール

今日(9月30日)から2年生は、フットベースボールの学習が始まりました。

初めての学習だったので、しっかりとルールやマナーを確認した後、試しのゲームです。みんなやる気満々で楽しんでいます。

守備側はボールを取った人を含め、全員がサークル付近に座った時点でアウトにできます。攻撃側はその間に走った距離で得点が決まります。ホームベースまで帰ってくることができたら3点です。

コートやルールの工夫がされており、子どもたちはいきいきと活動できていました。子どもたちの歓声が聞こえてきそうな写真ばかりです。

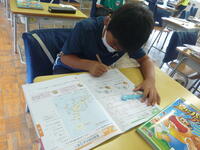

5年生理科 タブレットでの調べ学習

5年生は今日(9月29日)、理科でタブレットによる調べ学習に取り組んでいました。「流れる水の働き」の学習として、川の氾濫被害の画像を集める学習でした。

まだ扱いに慣れていないので、どうのように検索してめあての画像を探すのかを丁寧に確認しながらの学習でした。

お互いに助け合いながら、本来の学習目標の達成を目指しつつ、タブレットの使い方も学んでいる5年生でした。

3年生英語 アルファベットに親しもう

今日(9月28日)3年生は、英語で「アルファベットに親しもう」という学習に取り組んでいました。

「ABCの歌」をみんなでたくさん練習した後、アルファベットのカード作りをしました。写真はカード作りの様子です。

写真では伝わりませんが、「ABCの歌」は教室にずっと流れていて、子どもたちは曲を口ずさみながら作業をしています。「ABCの歌」がとても気に入った子どもたちは、口ずさみながらの作業に、「楽しい!」と笑顔いっぱいでした。

このカードは、今後の学習で活用していきます。

6年生家庭科 トートバッグ作り

6年生は今日(9月24日)、家庭科でトートバック作りに挑戦しました。ミシン縫いの時間だったので、児童のおばあちゃん方にボランディアで指導に参加していただきました。

おばあちゃん方に挨拶をした後、しっかりと説明を聞いて手順を確認しました。しつけ縫いは終わっていたので、さっそくミシン縫いです。

調子が良くないミシンもあり、少し苦労したようですが、おばあちゃん方に手伝っていただいたおかげで、どうにか縫い上げることができました。ありがとうございました。

6年生図工 1年生を招待

今日(9月22日)、6年生は図工の時間に1年生を招待しました。「ゆらゆら どきどき」という単元で作成した動く置物を1年生に紹介し、一緒に遊ぶためです。

少し緊張気味に入ってきた1年生、6年生からの歓迎の言葉を聞いて笑顔になりました。説明を聞いた後、それぞれ好きな場所に行って6年生と遊びました。

いろいろな作品があり、1年生は笑顔いっぱいで活動することができました。6年生に感想を伝えることもできたようです。

6年教室の背面には「下級生に優しく 素敵なリーダーになろう」という学級目標が掲げてありました。コロナ禍の中、なかなかリーダーとして力を発揮する場面がなかった6年生ですが、この機会に優しく素敵なリーダーとしての活動ができたようでした。

3年生・4年生 交代授業

本校では、従来の小学校学級担任の枠を超えた取組に少しずつ挑戦しています。一つの学級の指導を複数の職員で担っていこうとする取組です。各学年一学級の小さな学校で職員数も少なく、できることは多くはありませんが、低・中学年には副担任制を導入し、可能な範囲で交代授業にも挑戦しています。

写真は今日(9月21日)の2時間目に行われていた、3・4年生の交代授業の様子です。

4年教室では、3年担任の赤星先生が図工の授業をしています。

運動場では、3年生に対して4年担任の永嶺先生が鉄棒の授業をしています。

永嶺先生は、中学校保健体育科の免許をもっており自分の専門教科です。赤星先生は、これまでの経験で図工の指導を得意としています。

一つの学級を複数の職員で指導するという本来の目的とともに、職員の長所を生かして子どもたちの力を伸ばす取組になります。

2年生体育 とびとびランド

2年生は体育で「とびとびランド」に挑戦しています。写真は、昨日(9月16日)の様子です。

「とびとびランド」にあるのは、「れんぞくゴムとびあそびの場」「川とび遊びの場」「ケンパーとび遊びの場」「ゴムとび遊びの場」の四つの場です。

子どもたちは、それぞれの場でいろいろな跳び方を楽しみながら、自然に跳ぶ動きを身に付けることができていました。お互いの良い動きを見つけ合いながら学習ができている点も素晴らしいです。

6年生 認知症サポーター養成講座

今日の3校時に、御船町役場福祉課、地域包括支援センターの方をお迎えして、6年生を対象に「認知サポーター養成講座」が行われました。

「認知症って何だろう」「認知症という病気について」「認知症の方の気持ちを理解すること」についてのお話がありました。

また、絵本の読み聞かせをとおして、認知症の方にどう接したらよいかについても考えました。

子供たちからは、「自分の周りに認知症の方がいたら、優しく話しかけたい」という感想がたくさん出されました。

最後に、認知症サポーターの証として、全員にオレンジリングが配られました。

3年生音楽 タブレットでの学習

写真は、今日(9月15日)の3年生音楽の様子です。音楽の学習でもタブレットを活用しています。

現在、まん延防止重点措置の期間中ですので、鍵盤ハーモニカやリコーダーを使っての学習ができません。そこで、パソコン上の鍵盤で音を出しての学習です。

本物の鍵盤ハーモニカのような練習はなかなかできませんが、音が出る練習ができるので、子どもたちは興味を持って学習に取り組むことができていました。

6年生・4年生 ネット型ゲーム

6年生と4年生は、体育の授業で新しい床になった体育館を使い、思い切りボールゲームを楽しんでいます。下の写真は昨日(9月13日)の6年生の様子です。

6年生は、バドミントンコートを使ってソフトバレーボールに取り組んでいました。小学校体育の中では、ネット型というゲームに分類されます。もちろん、バレーボールにつながる運動です。これからしっかりと練習をして、先生チームに挑戦する計画があるようです。

こちらは、4年生の今日(9月14日)の様子です。4年生はプレルボールに取り組んでいます。こちらもネット型のゲームでバレーボールにつながっていくものです。しかし、中学年なのでワンバウンドしたボールでゲームを進めていきます。まずは、班でしっかりと練習をしていました。

いよいよ試合です。少人数多コートでゲームを進めていました。多くの子どもたちが一度にゲームに取り組むことができ、ボールを触る機会も増えます。笑顔いっぱい活気のある授業になっていました。

4年生理科 タブレットでの学習

今日(9月13日)、4年生は理科で「人や動物のからだのつくり」について学習していました。ツールとして活用していたのは配置されたばかりのタブレットPCです。

先生のパソコンからそれぞれのタブレットに送られてきた学習シートに気づきを記入していく学習でした。

タッチペンがまだ届いてないので、指で記入していました。少し書きにくそうですが、タッチペンが届けば書きやすくなると思います。それぞれのタブレットにどんなことが書かれているかは、教室前のモニターですべて確認ができます。

すでにほとんどの学校で行われている学習が、本校でもやっとできるようになりました。ICTの活用により学習内容の確実な定着を図るとともに、ICTが不可欠なこれからの情報社会を生きていく子どもたちの不利益にならないよう、これからどんどん活用していきたいと思います。

2年生生活科 うごく うごく わたしのおもちゃ

2年生は今日(9月10日)、生活科で「うごく うごく わたしのおもちゃ」という学習をしました。

事前の学習で作った設計図をもとに、必要な材料をお家から持ってきました。それぞれが真剣な表情で取り組んでいます。

協力し合って作ったり、飾りを工夫したりして、思い思いに作ることができていました。

できあがったら、さっそくそのおもちゃで遊んでみました。見事にカップが高く飛んだようです。キャップを遠くに飛ばすことができた子もいました。

楽しく工夫をして完成させることができ、大満足の2年生でした。

1年生図工 せんのかんじ いいかんじ

1年生は今日(9月9日)、図工で「せんのかんじ いいかんじ」という学習をしました。

色々な色の絵の具が準備してある場所を子どもたちが回り、思い思いに線を描いていきました。

描くときに注意したのは、色が混ざらないようにすることです。

とても楽しく学習ができ、2枚目、3枚目の作品に挑戦する子がたくさんいました。

とても素敵な作品ができあがったようです。

3年生英語 研究授業

今日(9月8日)、3年生の研究授業が行われました。教科は特例校として取り組んでいる英語科です。

今日の学習は、「好きな果物を伝え合うこと」でした。まずは、いろいろな果物を英語で発音する練習をしました。

その後、「What fruit do you like?」「I like ~」という会話を練習し、ペアで尋ね合う練習をしました。

上手にできていたペアの会話をみんなで見て、良い点を確認した後、再度会話の練習をしました。参観されていた先生と会話を楽しむ子もいまいた。

明るく元気に英語学習を進めることができている3年生です。

3年総合・ホタルの観察Part2

3年生の「総合的な学習」で、ホタルの観察に取り組んでいます。

理科で昆虫の育ち方について学習したので、ホタルがどのように成長していくのか、関連した学習ができています。

1学期に観察してカードに記入したときは、まだほんの数ミリだったのに、夏休み明けにはぐんと大きくなり、模様もはっきりしてきました。

虫眼鏡や、実物投影機で拡大してテレビのモニターに映し出して観察しました。

どの子も、観察カードがしっかりと書けていました。

カイヅカイブキ剪定

写真のように、とても明るくなりすっきりしました。

保護者・地域の方々にお知らせしますとともに、心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。

タブレットPC

夏休み中にやっと全員分のタブレットPCが配備されました。今日(9月6日)、2年生から6年生は、自分用のタブレットを全員が操作してみました。1年生はこれまで配備されていた物を使います。

上の写真は6年生の様子です。ICT支援員さんの指導で、起動とシャットダウン、授業への入り方、よく使うソフトの使い方などを学びました。

こちらは4年生の様子です。支援員さん3名での指導だったので、不慣れな子どもたちにもしっかりと対応していただくことができました。

今後、どんどん活用していきたいと思います。

こんにちは むぎゅたん

今日(9月3日)、2年生は図工で「こんにちは むぎゅたん」という学習をしました。

架空の生き物である「むぎゅたん」を想像し、自分なりの「むぎゅたん」を粘土で作る学習でした。

学級全体で各自が想像した様子を出し合い制作しました。一人一人の個性から生まれた「むぎゅたん」はどれも素敵なものばかりでした。

感染予防の取組(校内消毒・検温)

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2学期は感染予防策を徹底しての始まりとなっています。下の写真は昨日(9月1日)の放課後の様子です。

手洗いを徹底することににより実施を省いてた校内の消毒を再開しています。各教室は担任が行い、廊下や階段等の共有部分は養護教諭が中心に行っています。

こちらの写真は、本日(9月2日)の給食配膳の時間です。この時間を利用して全員の検温を行うようにしています。

昨日紹介した手洗い指導も含め、これまで以上の対策を行いながら、「感染予防」と「学びの継続」の両立を目指しています。

感染予防の取組(手洗い指導)

今週は発育測定週間です。すべての学年で発育測定の後、手洗いについての保健指導が行われています。もちろん、コロナウイルス感染予防を重視した手洗いについての指導です。

写真は2年生の様子です。

まずはいつもどおりに手洗いをした後、専用の機器で洗い残しがないかどうかを確認しました。すると、指先やつめの間、手首などに洗い残しがあった人がたくさんいました。「洗った」のではなく「洗ったつもり」だったのですね。

その後、感染予防のためのより丁寧な手洗いについて、養護の岩﨑先生から指導があり、動画でも確認しました。最後は、実際に丁寧な手洗いを実践して学習が終わりました。

コロナウイルス感染症予防とこれからの健康的な生活のため、明日からしっかりと取り組んでくれたらと思います。

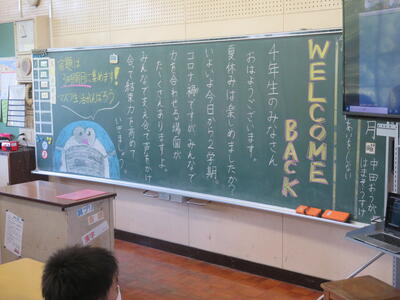

2学期 始業式

本日(8月30日)、予定どおりに2学期の始業式を行うことができました。変異株の流行により、熊本市では分散登校を行うような状況ですが、本町の児童生徒への感染状況や学校規模、感染予防策の徹底状況等を確認の上、町教委の決定として町内の全小中学校ともに予定どおりに始業式を行うことになりました。

子どもたちは、元気よく教室に入り、黒板に書いてある担任の先生からのメッセージを嬉しそうに読んでいました。職員室には、保護者の方から「子どもたちの手洗いに使ってください」とポンプ式の石鹸が届いていました。しっかりと活用させていただきます。ありがとうございました。

もちろん、始業式はリモートで行いました。今回の校長先生の話は「自分と周りの人の命を守る2学期にしましょう」という内容でした。2学期の一番の課題は、やはり感染予防の徹底です。その中で、一日一日を大切にしながら、できることに一生懸命取り組んでいきたいと思います。

体育館の床 完成間近

以前お知らせしましたように、夏休みを利用して体育館の床の張り替え工事が行われていました。工事は順調に進み、ほぼ完成を迎え検査を受けるだけの段階になったそうです。写真は、今日(8月24日)の様子です。

2学期からは、ピカピカに光った床で、安全に思い切り運動ができそうです。

元気に育ってます ホタルの幼虫

以前、高山地区のホタルから産まれた幼虫を育てていることをお伝えしました。

夏休みになりましたが、幼虫たちは、教頭先生を中心に職員が交代でお世話を続け、すくすくと大きくなっています。写真は、今日(8月10日)の様子です。

産まれた直後は、1mmくらいの大きさでしたが、今は写真で分かるように1cm近くまで大きくなっています。

体の特徴も良く分かるようになってきました。

下の写真のように、保冷材やファンを使って水温が上がらないようにして、大切に育てています。

県民広域接種センターにおける新型コロナワクチン接種について(お知らせ)

県民広域接種センター(グランメッセ)で12才以上の方の新型コロナワクチン接種が可能です。

県、厚労省からのお知らせを掲載していますので、ご確認ください。

④【厚労省】新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(モデルナ).pdf

学習会 4・5年生

今日(7月29日)も子どもたちは学習会で頑張っていました。

4年生と5年生が頑張っていましたので、前回紹介していない4年生の様子を掲載します。

4・5年生は、学習会後のプールも自由時間ではなく学習です。コースを使ってクロールと平泳ぎの練習に取り組んでいました。

職員も頑張ってます

今日(7月28日)は職員研修を行いました。県教委の「情報安全出前講座」という事業を活用して、講師においでいただいての研修会でした。

子どもたちの携帯電話・スマートフォン等の安全利用について、専門的な立場からとても有意義なお話を伺うことができました。

今後の子どもたちの指導にしっかりと役立てていきたいと思います。

先日お知らせしたように、夏休みとはいえ「学習会」に参加して頑張っている子どもたちです。職員も負けないようしっかり頑張っています。

学習会後のお楽しみ

学習会が終わった後は、子どもたちが楽しみにしていた時間がやってきます。

プールで自由に遊べる時間です。

この時間を楽しみに学習会に参加している子もいるようです。

夏休みの学習会

夏休みに入って一週間ほどが過ぎました。連休明けから、各学級で計画された「学習会」が始まっています。今日(7月27日)は、2年生、5年生、6年生が頑張っていました。

上の写真は2年生の様子です。

こちらは5・6年生の様子です。エアコンの入った教室で、宿題を中心に落ち着いて学習できています。その場で丸つけをしてもらえたり、分からないところが質問できたりするので、子どもたちにとって有意義な学習の場になっています。

体育館床張り替え工事

夏休みの期間を利用して、体育館床の張り替え工事が行われています。釘の頭が見えていたり、板が劣化していたりして危険だったための張り替えです。

外に設置してある告知の看板では、工事終了が9月30日になっていますが、夏休み中には工事が終了し、2学期からは新しい床になる予定です。

1学期終業式

【文責:校長】

本日(7月20日)、1学期の終業式を行いました。

まだまだ、リモートでの式ではありますが、去年と違い、予定通りに終業式と夏休みを迎えることができてほっとしています。

式では私から、まず1学期に頑張れていたことを伝えました。それは、あいさつがよても良くなったことです。地域の方からもお褒めの言葉がいただけるようになりました。写真は5年生と2年生の様子です。

次に、夏休みはたくさん本を読みましょうと話しました。お薦めの本を2冊紹介し、その本は後で私から直接貸し出すことにしました。(希望してきた6年生と1年生の児童に貸し出しました)中・高学年向けに紹介した本について学校便りを発行しましたので下に掲載します。

こちらは、4年生と3年生の様子です。どちらも真剣な表情で話を聞くことができています。

1年生は画面の近くでしっかりと話を聞いています。さすが、6年生は落ち着いた雰囲気で参加できています。

いよいよ明日から長い夏休みです。家族の素敵な思い出ができる夏休みになることを願っています。

表彰を2つ行いました

1学期の終業式を目前に控えた今日、2つの表彰を行いました。

1つ目は、「歯の健康優良児」の表彰です。

毎年、歯科検診でむし歯や歯の汚れ等がなかった6年生を対象に、町の母子保健推進員様から表彰していただいているものです。

今年度の歯みがき上手さんは4名でした。

かわいい歯ブラシセットもいただきました。

今後ますます歯を大切にしてほしいです。

2つ目の表彰は、1学期の「たかきっ子いきいき大作戦」パーフェクト賞です。

今回はなんと20名! とても嬉しい結果でした。

校長先生から表彰を受け、1年生もニコニコです。

これは、子供たち自身の日頃の頑張りと、保護者の皆様のご協力があってこその結果だと感じています。

ご家庭でも子供たちが取り組む姿をしっかりと見守っていただきありがとうございます。

今回の表彰を励みに、さらに歯みがきや早寝・早起きなどを心がけ、元気いっぱいに過ごしてもらいたいと思います。

県教育広報誌「ばとん・ぱす」掲載について

県教育広報誌「ばとん・ぱす」を掲載しておりますので、ご覧ください。

地区児童会

1学期末の地区児童会が行われました。

各地区ごとに集まって、登下校の様子について振り返りを行いました。

1学期は、挨拶がよくなった班がたくさんあり、成長を感じました。

挨拶、集合時刻、歩行の仕方など、あまりできていなかったところは、2学期に改善して、安全に登下校してほしいと思います。

5年生「水俣に学ぶ肥後っ子教室」(オンライン)

「水俣に学ぶ肥後っ子教室」は、水俣病への正しい理解を図り、差別・偏見を許さない態度を育むこと、環境保全への意識を高めることを目的として、毎年5年生を対象に実施されています。

本来であれば、実際に「水俣病資料館」や「環境センター」を訪問するのですが、コロナ禍の中、今年度はオンラインで実施されることになりました。

今日は5年生23名が、県内の他の小学校3校と一緒に、オンラインで学習に取り組みました。

「環境クイズ」に挙手で答える5年生です。前半は「水問題」について学習しました。

「質問・感想コーナー」では積極的に手が挙がり、「下水道や浄化槽で本当に水はきれいになるのか」「地球温暖化は防げるのか」「水俣の海がきれいだということが分かった」など発表することができました。

後半は、語り部の方の講話でした。昔の水俣の様子や子供の頃の話などを聞いて、熱心にメモをとっていました。

およそ半日の学習でしたが、水俣病や様々な環境問題について、しっかりと考えを深めることができました。

6年生 水泳(個別のめあて学習)

6年生は全員20m以上(本校は20mプールです)は泳げるようになり、クロール、平泳ぎともに100m以上泳げる児童が5名もいます。(在籍12名です)個々の泳力に違いがあるので、全員一律の練習ではなく、個別のめあて学習に取り組んでいます。

写真は、今日(7月15日)の様子です。

初めにそれぞれのめあてをしっかりと確認し、ペアと泳ぐコースを決めます。

泳力が高い子供たちは、ペアで教え合い、確認し合いながらそれぞれのめあてに挑戦していきます。少し補助が必要な児童には教師が支援に入ります。

さすが6年生です。主体的に学習を進めることができ、ほとんどの児童がめあてを達成することができました。

中には、早い段階でめあてが達成できたので、めあてのレベルを上げて挑戦し、さらにそのめあてまで達成できた子もいました。

泳力、体力をぐんぐんと高めることができている6年生です。

6年生 社会(出前授業)

6年生の今日(7月14日)の社会科は出前授業でした。熊本県の「熊本地震被災文化財復旧情報発信」という事業を活用して、県教育庁文化課から3名の講師においでいただき、授業を受けることができました。

まず、文化財とその価値について丁寧に教えていただくことができました。子どもたちも真剣な表情で話を聞いています。

その後、貴重な文化財が熊本地震で壊れたりしたことを学び、それを修理・修復していくことの意味をみんなで考えました。

考えたことを発表し合い、お互いの考えを深めることができました。

最後には質問にも答えていただき、学びを深めることができました。身近な「上高野菅原神社」の文化財としての価値も教えていただき、ふるさとの宝をしっかりと守っていこうという気持ちが高まった6年生でした。

3名の講師の方々、本当にありがとうございました。

5年生・プール

九州北部地方の梅雨明けが発表されました。今日は、真っ青な夏空が広がっています。

暑い日差しにも負けず、水泳の授業を頑張っていたのは5年生です。

今日は、長い距離を泳ぐことにも挑戦しました。「がんばれ!」という友達の声援に力が出たのか、自己最高記録を達成した子もたくさんいました。

1学期の水泳の学習で、確実に力をのばすことができましたね。

6年生 社会「大仏づくり」

先日、6年生が東大寺の大仏の地上絵を実物大で描いたことはホームページでお知らせしました。昨日(7月8日)は、その大仏がどうのように造られたのかを学習しました。めあては「聖武天皇の大仏づくりは、どのように進められたのかを調べることができる」でした。

大仏の大きさを実感できている子どもたちは、大仏づくりの大変さと聖武天皇や携わった人々の思いの深さをしっかりと理解することができたようでした。

分かったことの発表もしっかりとできていました。外部の方が参観されており、「6年生らしい素晴らしい学習ができていた」とお褒めの言葉をいただきましたので、ホームページに掲載しました。

ご寄付で図書購入

昨年度末、地域の方から20万円ものご寄付を頂いたことは、このホームページでお知らせしておりました。図書を購入しようと準備を進めておりましたが、この程115冊もの新しい本が届きました。

ご寄付を頂いた方から「グローバル人材の育成につながる本は必ず購入してほしい」とのご希望がありましたので、その分野の本も含まれています。

新しく入った本に子どもたちも大喜びの様子です。

保護者、地域の方々にお披露目しますとともに、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

アサガオたたき染め

1年生が大切に育てているアサガオに、きれいな花が咲きました。

そのアサガオを使って、「たたき染め」を行いました。

アサガオや葉を白い紙にはさんで、クリアファイルに入れます。そして、はさみの持ち手の丸い部分でごしごし擦ると・・・

きれいな花模様が写し取れて、子供たちも大喜び!

1年生の教室にも、ぱっと花が咲いたようですね!

4年生英語学習・研究授業

本校は、英語科の特例校として、英語科の研究を進めています。

この日は4年担任の永嶺教諭が研究授業を行いました。

4年生は「文房具」の英語での言い方を学習しています。みんなで歌を歌ったり、ブラックボックスを使ってクイズを出したり、楽しく単語を覚えられる工夫をしています。

そして、自分が考えた「文房具セット」を友達にプレゼントする、という活動を行いました。友達の好きな色などを考えて、その人にぴったりのセットを作りました。英語を通して友達のことを知る、そんなコミュニケーションが生まれています。

総合的な学習「御船の歴史・偉人を学ぶ」6年生

6年生の「総合的な学習」では、御船町の歴史や偉人について学んでいます。

この日は町内の史跡などをめぐり、社会教育課の方に解説など御協力いただいて学習を深めました。

はじめに訪れたのは「八勢目鏡橋」です。

次にやって来た「鼎春園」では、宮部鼎蔵についてのお話を聞きました。

さらに、街なかギャラリーでは、林田能寛の生家を訪れ、能寛の業績を学びました。

今回、ふるさとの偉人について学ぶことを通して、さらに郷土を愛し、誇りに思う気持ちが育まれたのではないかと思います。

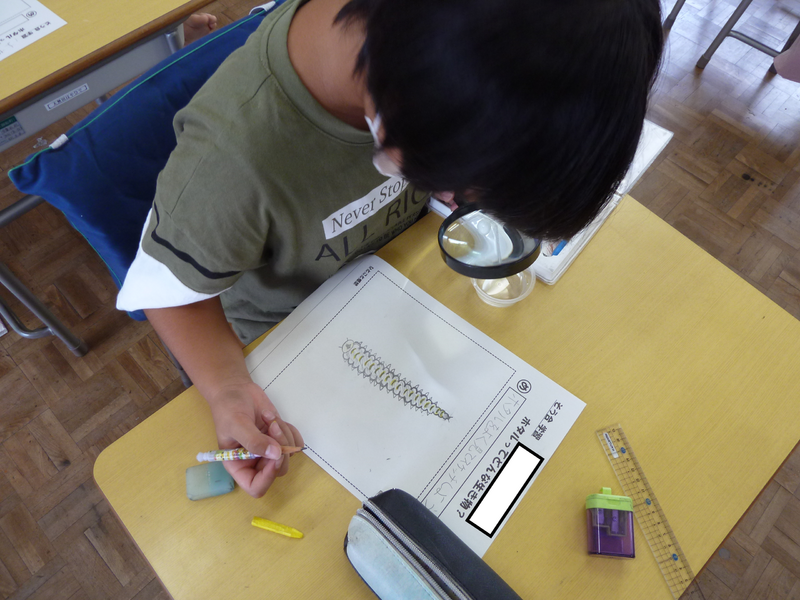

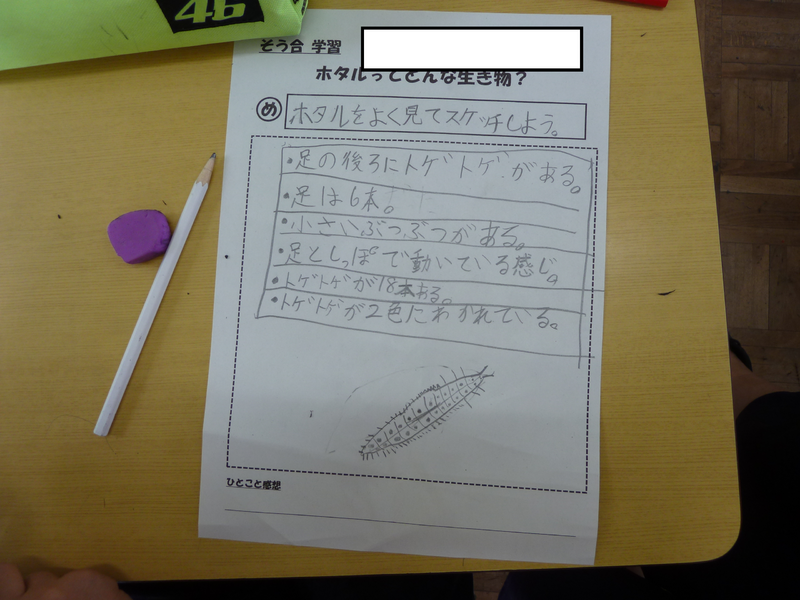

総合的な学習「ホタル学習」3年生

今年度の「総合的な学習」は、地域学習に力を入れています。

3年生は、ホタルのことについて調べています。

先日ホタルの幼虫が孵化したので、今日は、虫眼鏡で観察をしてスケッチしました。その後、タブレットでホタルの一生や成長の様子など、興味を持ったことについて調べました。

観察カードも丁寧に、しっかりと書けました。これから継続して観察を続けていきます。

民生児童委員会

本日、校区の民生児童委員さん方、町の主任児童員の方、7名をお迎えして、「民生児童委員会」を開催しました。

まず、2校時に、各学級の授業の様子を参観していただきました。 その後、図書室で、学校からの説明、意見交換などを行いました。

会議では、高木小の子供たちの頑張っている様子をお伝えすることができました。

また、民生児童委員さん方からも「落ち着いて勉強していた」「最近挨拶がよくなった」など、お褒めの言葉もたくさんいただきました。

日頃から、民生児童委員の皆様には、朝の交通指導などで大変お世話になっています。

これからもよろしくお願いします。

1学期末授業参観

今日(7月2日)、1学期末の授業参観を行いました。現在、人権旬間に入っていますので、どの学級も人権学習の授業を見ていただきました。

1年生は「ぼく うれしかったよ」、2年生は「はらが立った」という学習でした。

3年生は「くまくんは ひとりぼっち」、4年生は「わたしはバイキンなんかじゃない」という学習でした。

5年生は「泣こごて 腹んたつ」、6年生は「わたしの気持ちがわかりますか」という学習でした。

「学校が楽しい」「高木小でよかった」という気持ちで学校生活を送っている子どもたちですが、今以上に自分を大切にし、同じように周りのお友達を大切にできるようになってくれたらと願っています。

七夕飾り

今年も、地域の方に、七夕用の笹をいただきました。

この日は、1年生、なかよし学級で、七夕の飾りづくりが行われていました。

色紙で飾りを作ったり、お願い事を書いた短冊を下げたりしました。

これは、1年生の様子です。

なかよし学級では、長~いきれいな飾りができました。

短冊も願いを込めて書きました。どんな願い事を書いたか、授業参観の折にぜひご覧ください!