校長ブログ

「地域への感謝を伝えよう」、6年生が公民館を清掃!

下の写真は、2月13日、6分館の6年生が、公民館へ行き窓ふきをしている様子です。分館の代表の方も来られていて、「窓ふきはなかなかしないので、とっても有り難いです。」と話されました。6年生は、卒業を間近に控えて、「地域への感謝を伝えよう」と、自分たちがお世話になった分館の公民館をきれいにする取組を行っています。この日までに8つの公民館の清掃をしました。あと3つの分館で終わりとなります。「学校から地域へ」の取組の1つとして、今後も継続しながら、西小学校の伝統になればと思っています。

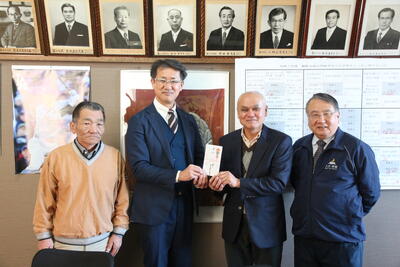

古希祝で西小に寄付、150周年祈念で有効活用

2月9日、錦中第9期卒業生の代表3名の皆様が来校されました。先日、古希祝を実施されて、町内の各小学校の150周年を祝して寄付をすることになったそうです。本校は来年度ですが、有難くいただきました。150周年実行委員会にお渡しして、有効活用していただきたいと思います。ありがとうございました。

新登校班決め、1~8分館で合計39の登校班決定!

2月5日、分館児童会を行いました。今回は「新登校班決め」でした。新班長や並ぶ順を決めたり、新1年生へ渡す手紙を書いたりしました。来年度は1~8分館で合計39班になる予定です。3月9日から6年生がサポート役に回り、新班長が並ばせて登校することになっています。旧班長さんありがとうございました。そして、新班長さんよろしくお願いします。そして、地域の皆様、保護者の皆様、登下校の見守りをよろしくお願いします。

1年生凧あげ、立春の快晴のもと、たくさん走り回りました。

2月4日、外から元気のよい子供の声が聞こえてきます。1年生が凧あげをしていたので、私も外に出ました。「校長先生見ていてください。」「凧、飛びますよ。」と次々に凧をもって、走り始めました。しかし、立春の快晴のこの日は、あいにく無風。元気よく走る子供たちの後を、凧は追いかけていました。しかし、そんなのはお構いなしの子供たちは、時間いっぱい運動場を走り回りました。

各都道府県代表がZOOMでつながり、英語の授業力向上を!

2月6日、下の写真のように、英語専科の先生が、理科室でZOOMによる模擬授業を行いました。相手は大阪府と兵庫県の先生です。この研修は、各県代表2名が参加する3日間の研修で、以前は筑波まで行って研修を受けていましたが、今は便利になりました。講義を聞くだけではなく、「主体的・対話的で深い学び」の視点から指導案を作ったり、模擬授業をしたりします。本校の英語専科の先生は、この研修をもとに、錦町3小学校での英語の授業改善に生かすとともに、管内の英語の先生方に広めるリーダー的な役目も担います。いつもパワフルな授業で、子供に英語の楽しさを感じさせている英語専科の先生ですが、英語の授業力を更に向上させた3日間になったことでしょう。研修お疲れ様でした。

食育の授業、1日に必要な野菜は何g?

1月30日、1時間目から6時間目まで、多目的室で、すべての学年が、担任と栄養教諭による「食育の授業」を行いました。下の写真は、5年生の食育の授業で、栄養教諭の先生が1日に必要な野菜を持参されて、子供たちに何グラムかを予想させている場面です。子供たちは「20g」等の少ない予想をしていましたが、300g必要だということを聞いて、驚いていました。給食ではその中の半分(約150g)を使って調理されているそうです。残り半分(150g)は、ご家庭で料理に是非取り入れてください。「食は体を作る」です。よろしくお願いします。

3人の「栄養マン」が食の大切さをアピール!

1月29日の西っ子集会は、給食委員会の発表でした。赤・黄・緑の「栄養マン」が出てきて、食の大切さをアピールしました。発表後の感想タイムでは、4人が感想を伝えましたが、その中の1人の感想を紹介します。

|

家では、あまり栄養を気にしていなかったけれど、この発表を見て、食事をするときは、赤・黄・緑の3色の栄養に気を付けようと思いました。 |

今週が給食週間です。「食は体を作る」を意識する週にきっとなることでしょう。

体育委員会主催「サッカー大会」、とってもとっても素敵!

1月28日の昼休み、運動場で、体育委員会主催の「サッカー大会」が行われていました。この日は、3年生VS4年生で、2コートに分かれて、1組同士、2組同士がサッカーの試合をしました。前半が男子、後半が女子です。下の写真は、後半の女子がゴールを決めて、喜んで中央に戻っているところです。サイドラインでは、男子が喜びを共有していました。昨日が1年生VS2年生で、明日が5年生VS6年生です。「やるからには勝利を!」です。「昼休みの外遊び」を啓発している体育委員会ならではの取組、とってもとっても素敵です。

税の絵はがきで優秀賞、「未来を創る!」「税金を大切に!」

1月28日、人吉球磨法人会から代表2名の方が来校されて、校長室にて、「税に関する絵はがきコンクール」の表彰をしていただきました。6年生は、社会科の授業で「税」について勉強し、税金の大切さ等について「絵はがき」にまとめました。2枚の優秀賞作品には、素敵な絵とともに、次の言葉が書いてありました。「未来を創る!税金を守ろう!」「税金をみんなで大切にしよう!」

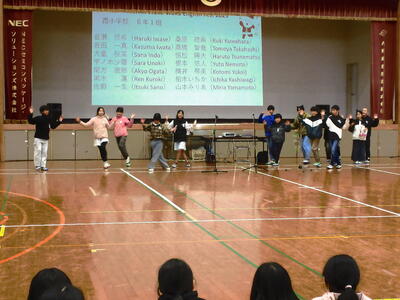

西小フェスタ、「入れる学び」と「伝える学び」、両方ともGood!

1月24日、西小フェスタを行いました。学びには「入れる学び」と「伝える学び」がありますが、両方ともGoodでした。4月から、各学年、総合的な学習や各教科で学んだことをしっかりと自分の中に入れてきました。また、西小フェスタに向けて、伝えることに磨きをかけてきました。そして当日、すべての学年が、これまでに学んだことを約15分間にまとめ、しっかりと伝えて、観客の皆様から大きな拍手をもらいました。また、オープニングでは、ダンスクラブ、3年生犬童球渓音楽祭の合唱、5・6年生ワクワクイングリッシュフェスの発表と多岐にわたる発表もあり、西小フェスタをさらに盛り上げました。

「保護者・地域等用学校評価アンケート」、2/12までにご協力を!

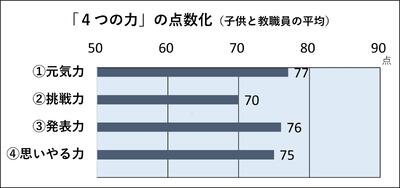

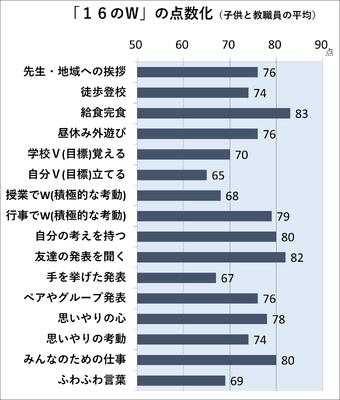

保護者の皆様、そして地域の皆様にアンケートのお願いです。「16のW」と「4つの力」の2つのグラフ、そして、学校での子供の様子や通信等、さらに、家庭や地域での様子等をもとに、下のURL、またはQRコードを読み込んでいただき、「保護者・地域等用学校評価アンケート」へのご協力をよろしくお願いいたします。〆切2月12日(木)です。

今後も「4つの力」の育成に取り組んでいきながら、すべての子供たちの成長、そして、西小学校の成長につなげていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

https://forms.gle/cMnDv4crmPgi5w2z5

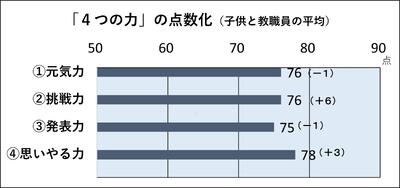

2学期の「4つの力」の点数は?

前に紹介した「16のW」の結果をもとに、「4つの力」も点数化したのが、下のグラフです。「元気力」と「発表力」は、若干減少しましたが、「挑戦力」と「思いやる力」は、大きく伸びました。

今週、担任の先生が、このグラフを使って結果を共有するとともに、クラスの実態に応じて、何か1つに焦点をあてて考えさせる時間を設定します。子供たちの意識化と考動化が更に高まればと思っています。

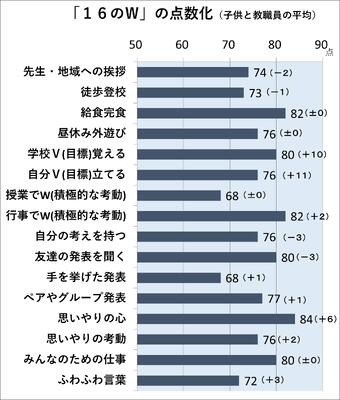

2学期の「16のW」の点数は?

1月9日、新しいブレットを活用して「『4つの力』アンケート」を、子供と先生を対象に行いました。「4つの力」ごとに4つの質問があるアンケートです。つまり、「16のW(ワーク=積極的な考動)」について、2学期はどうだったか、自己評価するアンケートでした。分かりやすくするために、次のように「点数化」しました。

| 当てはまる(100点)、どちらかといえば当てはまる(70点)、どちらかといえば当てはまらない(40点)、当てはまらない(0点) |

2学期の「16のW」の結果が、下のグラフです。なお、カッコ内の数字は、前期との比較で、(+)が伸び率で、(-)が減少率です。8項目が伸びて、同じが4項目、減少したのが4つでした。3学期も、「16のW」について積極的に考動する姿を、HPや学校通信で紹介していきます。

「学充タイム」、正解は確認、間違いこそ学び!

1月16日と1月19日の学充タイムでは、12月に行った熊本県学力・学習状況調査(県学調)のやり直しを行いました。3年から6年までは県学調のやり直しを行い、1・2年生は同日に実施した学力調査のやり直しを行いました。学充タイムでは、担任以外の先生方も各教室に入ります。私は5時間目に1年生、6時間目に5年生に入りました。子供たちは答えや解説を聞きながら、喜んだり悔しがったりしていました。「正解は確認、間違いこそ学び」です。学校や家庭での復習の場で、しっかりと間違いを納得して、自分の学力を向上させてほしいと思っています。下の写真は4年生の学充タイムの様子です。

錦町小中特別支援学級交流会、ボッチャで交流を深める

1月16日、錦中学校の体育館で、錦町立小・中学校の特別支援学級交流会を行いました。混成の10チームが5つの場所に分かれて、中学生のアドバイス等を生かしながら、ボッチャを楽しみました。お互いを知り、交流を深める素敵な機会となりました。各校の代表が感想を発表しましたが、西小の代表児童もとても素敵な発表をしました。一部を紹介します。

| 実際にボッチャ大会をやってみて、楽しかったし、みんなとやれたので良かったです。ボッチャは、他の人とコミュニケーションをとりながらやることが大切だと分かりました。また他の学校の人とボッチャをやってみたいです。そして、来年は中学生になるので、このボッチャ大会をまた楽しみたいです。 |

西小フェスタに向けて、タブレット録画機能の活用も!

1月15日、4年生が、西小フェスタの練習で、タブレットの録画機能を使って、練習していました。各学年、ゴールに向かって、しっかりW(ワーク=積極的な考動)をしています。先日、西小フェスタの案内文を配付いたしました。1月24日(土)9時~11時45分の西小フェスタをお楽しみに!

感染予防対策の啓発放送、「自走する」は今年の合言葉!

1月16日、朝のサプリタイムの前に、養護教諭が感染予防対策の啓発放送を次のように行いました。

| 西小フェスタに向けて頑張っているところだと思います。 しかし、インフルエンザが、また少しずつ増えてきています。 そこで、次の3つの感染対策をしっかりしながら、西小フェスタを迎えましょう。 ①授業中やみんなが集まるときは、マスクを付けましょう。 ②手洗いうがいをこまめにしましょう。特に給食の前は必ずしてください。 ③教室の喚起をこまめにしましょう。 この3つを一人ひとりが、がんばって西小フェスタを成功させましょう。 |

実は、今日の朝、養護教諭が校長室に来て、「現状や対策を放送で啓発しようと思うが、どうでしょうか?」と伺いに来ました。有り難いし、即了承です。本年度、子供たちと共に、私たち教職員も「自走する」という合言葉を共有しています。教職員一人ひとり、そして児童一人ひとりの知恵や考えを出し合い、よいことはどんどん実行していきたいと思っています。そのことが、「元気と挑戦で成長を」に向かって「自走する」ことにつながると考えています。

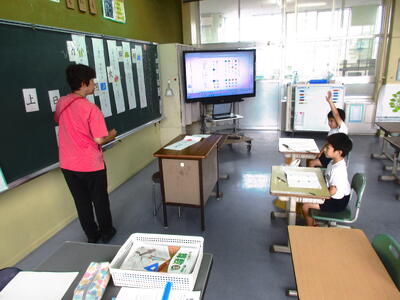

新しいタブレット、「ロイロ」で共有し、思考力や発表力をどんどん伸ばそう!

1月8日から、新しいタブレットが入りました。各教室を授業参観して回りますが、1・2学期と比べて、タブレットの使用率が大幅にアップしました。一番の要因は「使いやすさ」です。「ロイロノート」というソフトが入り、先生からの課題やワークシート等の配付、子供から先生への提出、そして友達の考えの共有があっという間にできるのです。これは発表力の向上にも役に立ちます。「自分の考えを書いて、ロイロにアップすること」も、発表の方法の1つです。このロイロという学習ツールは、思考力や発表力の向上にも大いに役立ちます。下の写真は、1月15日、6年生が、国語の授業でロイロを使って、考えの共有をしていた場面です。どんどん使い、どんどん慣れて、どんどん思考力や発表力を伸ばしていってほしいです。

この写真は、何をしている写真でしょうか?

この写真は、何をしている写真でしょうか?

これは、避難訓練の写真です。1月14日、避難訓練を行いました。今回は、「休み時間に地震がおきた。」という想定です。2時間目の休み時間は15分間あるので、子供たちは、教室から出て、運動場や図書館等にも行きます。つまり先生がいない中での地震に、どのように対応するかという訓練でした。

運動場には約30人が、サッカーやタイヤ遊びを楽しんでいました。その時、緊急地震速報のアラーム音が放送で流れました。「どうするのだろう。」と見ていると、遊びをやめ、走って集合場所やグランド中央に行き、低い体勢をして、頭を押さえ、動きませんでした。そして、まだ立っている子には、「座れ!」「低く!」「頭を守って!」と指示をしていました。日本の最近100日間(約3か月間)の地震の数は、なんと675回だそうです。1日平均6回で、世界でも4番目に地震が多い国です。だからこそ、世界に誇れる「耐震性の高い建物」や「避難訓練の徹底」があります。今日の避難訓練で、子供たちは、しっかりと自分で考えて行動できていました。花丸でした。

「にしき全力米」、5年生らしいネーミング!

1月8日、5年生の2名が校長室にやってきて、「『にしき全力米』です。食べてください。」と手渡してくれました。12月の授業参観日にもちつきをし、「にしき全力米」という手作りシールを作り、3学期の始業式の日に、各家庭に持って帰りました。ネーミングが5年生らしいです。各家庭で、もちやおこわにして、おいしく食べてください。私は、お米を炊く時に一緒に入れて、もっちりしたご飯をいただきたいと思います。ありがとうございました。

始業式、3人がV(ビジョン)を発表

1月8日、始業式の児童代表発表で、3名が3学期がんばりたいことを発表しました。その一部を紹介します。

|

●1年生「1つ目は、たし算と引き算の問題を間違えずに解くことです。わけは、答えが正しいと嬉しいからです。計算大会では100点を取ることができたので、3学期もテストで100点取ることができるようにがんばります。」 ●3年生「1つ目は、西小フェスタです。冬休みにもセリフを覚える練習をしてきました。3学期が始まって、西小フェスタまで少ししか時間がないので、セリフや動きを覚えられるように頑張ろうと思います。」 ●6年生「2つ目は、挑戦力です。理由は、6年生になって色々なことに挑戦することが増えました。しかし、自分ができないことはすぐにあきらめてしまうからです。学級目標でも『卒業までやり抜く』と決めています。卒業までに、西小フェスタや卒業式など、まだたくさんの行事や積極的にチャレンジする機会があるので、最上級生として、自分から挑戦していきたいと思います。」 |

この3人をはじめ、268名すべての児童が、V(ビジョン=目標)を立てて、W(ワーク=積極的な考動)を行いながら、1日1ミリ成長していく姿を見守っていくのが、楽しみです。

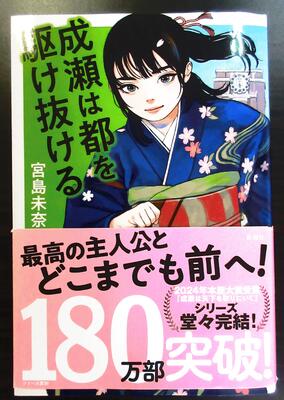

50日の3学期スタート、目標を立てどこまでも前へ!

1月8日、始業式を行いました。「校長先生の話」の中で、子供たちに、各自の心に残った本をペアや全体で紹介してもらいました。その後、私が心に残った年末に読んだ本「成瀬は都を駆け抜ける」の紹介をしました。心に残った理由は、「京都を極める」という目標や、「200歳まで生きる」という目標を立て、どこまでも前へ突き進む、破天荒だけれども輝いている主人公に、共感し、元気をもらったからです。令和8年も、「すべての子供たちが、自分なりの目標を立て、どこまでも前へ進み、輝いてほしい。」と強く願っています。保護者の皆様、地域の皆様、令和8年もよろしくお願いいたします。

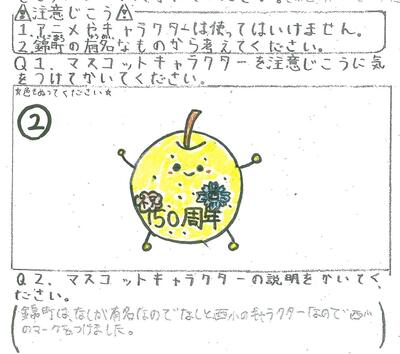

西小マスコットキャラクター決定! 企画委員会が発表

12月24日、終業式の後、体育館で企画委員から「西小マスコットキャラクターの決定」について発表がありました。児童200人以上の投票がありました。また、保護者や地域の方にも学校通信やHPで投票を呼びかけ、なんと40人以上の投票がありました。参画ありがとうございました。そして、見事当選したのが、下のキャラクターです。このキャラクターを描いた児童の紹介もあり、みんなで拍手を送りました。3学期には、企画委員会が、このマスコットキャラクターのネーミングを募集するそうです。来年度の150周年に向けて一歩踏み出しました。

79日の2学期終了、元気と挑戦で成長を!

12月24日、終業式を行いました。2学期は79日の登校日があり、「元気力」「挑戦力」「発表力」「思いやる力」などを、1日1ミリ高めながら成長してきた子供たちです。終業式で3人の児童が発表したがんばったことを紹介します。このように、授業や行事でのW(ワーク=積極的な考動)が、それぞれの子供にとっての成長につながっています。

|

1年生「体育の持久走」「漢字を覚えること」「国語の『くじらぐも』の学習」 3年生「算数のコンパスを使う学習」「3学年PTAのミニ運動会」 5年生「集団宿泊のテント立てとカレー作り」「ミシンを使ったエプロン作り」 |

今日で2学期が終わりました。14日間の冬休みは、家庭や地域で、様々な体験や学びをしながら、更に成長してくれることを願っています。

「にこにこホッと祭り」、過去最高に楽しい人権集会

12月19日、ウエルビーイング委員会が企画した「にこにこホッと祭り」を行いました。これは2学期の人権集会なのですが、私が今まで経験した人権集会の中でも、過去最高に楽しい人権集会でした。祭りのネーミングのとおり、顔がニコニコになるし、心がホッと温かくなる祭りでした。9つの委員会の5・6年生が、下の23のお店を企画し、運営し、「ふわふわ言葉」を言ってもらう仕掛けをたくさん考えていました。このリーダー性とW(積極的な考動)の力、とってもとっても素敵でした。また、お客さんの1~4年生は、4年生をリーダーとした縦割り班でまとまってお店を回り、事前に書いたふわふわカード(ふわふわポイント)を使って楽しんでいました。各お店は、にこにこ笑顔とふわふわ言葉であふれていました。

|

①放送体験 ②早口言葉選手権 ③体のクイズ ④目の体操 ⑤バイキン的当てクイズ ⑥本を丁寧に扱って宝探し ⑦本クイズ ⑧本の紹介 ⑨ふわふわロケット飛ばし ⑩ふわふわ言葉リレー ⑪上体起こし ⑫ごみつり分別 ⑬キャップデコピンゴール分別 ⑭大豆つかみ ⑮ふわふわ赤黄緑クイズ ⑯お花屋さん ⑰苗植え体験 ⑱水やり体験 ⑲身支度だれが一番早いか選手権 ⑳トイレスリッパ選手権 ㉑ふわふわ紙芝居 ㉒魚つり ㉓ふわふわ言葉どちらが多く言えるかカード探し |

最後に、ウエルビーイング委員の2名が終わりの言葉を言いました。「私はみんなが笑顔で遊んでくれてうれしかったです。」「この取組が終わっても、『ふわふわ言葉』を使い、明日も来たくなる西小にしましょう。」でした。まさに「にこにこホッと祭り」のゴールの姿です。

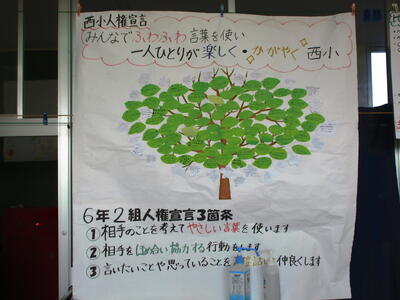

ハートフルピアーズ、温かい心で梨の木が成長!

12月8日から19日は、2学期の人権旬間です。取組の1つ「ハートフルピアーズ」とは、友達の素敵なところや活躍している姿をどんどん見つけて、梨の葉や花のカードに書き、梨の木を成長させようという取組で、各教室に掲示してあります。また、毎日、ウエルビーイング委員会が、各クラスの梨の葉や花を放送で紹介してくれています。12月12日に放送された3つを紹介します。

|

●みんなが、分からない人に教えてあげていた。 ●あきさんが、けがをしている人を助けていた。 ●けんたさん、おもしろくて、笑っているところがいいね。 |

下の写真は、6年2組の「ハートフルピアーズ」です。梨の木が、葉や花をつけながら、温かい心でどんどん成長しています。

「第5回Nishiki Waku Waku English Fes.」、発表と名刺交換会で大成功!

12月17日、錦町教育委員会主催の「第5回Nishiki Waku Waku English Fes.」が、町内の3小学校の5・6年生全員と錦中学生代表者が参加して、錦勤労者体育センターにて行われました。前半が「各クラス代表者による発表」で、後半が「名刺交換会」です。どちらも、英語の授業で習ってきた英会話を使用して、自分のことや思いを伝えます。5年1組、5年2組、6年1組、6年2組のどの発表も、とっても楽しく、たくさんの英語の学びが盛り込まれていて、昨年よりもさらにレベルアップしているなあと感じました。また、代表者(約40人)は、全員が立候補だったと聞いて、頼もしく感じました。名刺交換会では、私も10人の子供と自己紹介しながら名刺交換をしました。これからの時代に、英語は必要不可欠です。だからこそ、今後も英語の授業を大切にしていってほしいと思います。今年のイングリッシュフェスも大成功でした。

5年もちつき、4者の力を結集し約450個のもち完成!

12月12日、5年生がもちつきを行いました。JA青壮年部と女性部と保護者の皆様には、8時半から準備をしていただきました。そして、9時半に子供たちが集まり、2か所に分かれて「もちつき」を行い、体育館でもちを丸めました。4者(子供+担任+保護者+地域)の力を結集し、なんと約450個のもちを作りました。今までの西小にはない新しい体験活動です。私もいただきましたが、粘りと香りがあり、とってもおいしい「おもち」でした。保護者の皆様、地域の皆様ありがとうございました。2人の子供の感想の一部を紹介します。

|

●もちつきをしたのは、幼稚園以来でした。みんなでもちをつき、だんだん「おもち」になっていくの見て、とてもワクワクしました。 ●今はお店に行けば、すぐに買えて苦労がないけれど、もちをつくとなると苦労するけど、やり切った気持ちになるからよかったと思いました。 |

第2回学校運営協議会、地域代表の皆様からのうれしい言葉5選!

12月12日、第2回学校運営協議会を開きました。地域の代表として8名の皆様に来校していただき、授業参観の様子を参観していただきました。その後、教頭が本年度の取組及び学校評価について説明を行い、最後に意見交換を行いました。意見や感想は、先生方と共有して、今後の学校運営に生かしていきます。地域代表の皆様からのうれしい言葉5選を紹介します。

|

●授業を見て、子供の元気さ、先生たちの熱心さが伝わってきて、学校が充実している。 ●子供も先生も授業に入り込んでいて、授業に対する姿勢が年度当初よりも更によくなっている。 ●1学期よりもっと学校の雰囲気がよくなっている。たくさんの絵が飾られていて、作品からも学校の落ち着いた様子が分かる。 ●ふるさと祭りの踊りを、8分館の6年生3人がリーダーとなり、下級生に上手に指導してくれた。学校でのリーダーシップが生きている。 ●高学年トイレのスリッパがきちんと並んでいて、学校の落ち着きを感じる。 |

第3回授業参観、多くの保護者の皆様の参観!

12月12日、第3回授業参観を行いました。保護者の皆様、ご都合をつけて参観いただき、本当にありがとうございました。同日開催した学校運営協議会の委員の皆様が、授業参観の様子をご覧になり、次のような感想を話されました。

|

●「保護者の方がたくさん来られていてびっくり、お父さんたちもたくさん来られていて、私たちが親だったころと違ってすごいですね。」 ●「保護者の方がたくさんいらしていて、子供たちをちゃんと支えておられると感じ安心しました。」 |

授業参観は、学校教育と家庭教育をつなぐ大切な時間の1つだと考えています。本日の参観・支援・協力に本当に感謝です。本年度もあと3か月ちょっとです。保護者の皆様、学校の一番の応援団として、子供たちを、そして先生方をしっかりと応援していただけると有り難いです。よろしくお願いします。

6年租税教室、「錦町は税金から一人何円の給食費?」

12月10日、錦町税務課から来校いただき、6年生を対象にした租税教室を行いました。その中で、「錦町は税金から一人何円の給食費(義務教育の9年間)を払っているでしょうか?」という質問をされました。その後、給食費一食515円(材料費・人件費・光熱費)、年間182回が9年間という数字を提示され、子供たちに計算させられました。正解の「84万円」に子供たちも驚いていました。最後の感想発表タイムで、宮原けいさんが「始めは税金はいらないと思っていたけど、税金があることで今の生活ができているし、税金は大切だと思いました。」と感想を発表しました。

「あいさつの神」なんと232人、学校の元気力をけん引!

12月5日、久しぶりに体育館側入り口で、朝の挨拶運動をしました。以前よりも確実に挨拶に張りがある子供が増えました。もどりながら運動場近くに来た時、遠くの2階の4年生ベランダから「校長先生、おはようございます。」という元気な挨拶が聞こえてきました。さらに、児童昇降口から、「おはようございます。」という2年生の元気な挨拶運動の声が聞こえてきました。2年生の挨拶運動は、9月12日から休むことなくずっと続いていて、西小の校舎内に元気を届けてくれています。朝から私の元気力も更にアップしました。

そして、廊下には「あいさつの神」になった人の名前が掲示されています。「何人いるのだろうか?」と思い、数えてみるとなんと「232人」でした。267人中232人で、87%が「あいさつの神」なのです。この人たちが学校の元気力を引っ張ってくれています。まさに、「あいさつ」は自分と相手の「元気力」を高めてくれるスペシャルな言葉です。

人吉球磨の代表として玉名市にて授業、学び続ける教師

1月16日、西小の田上先生が、人吉球磨の代表として玉名市の小学校にて2年生国語の飛び込み授業を行います。そこで、12月1日、その事前授業を本校の2年1組教室にて行いました。テーマは「本物の対話を通して学び合う国語科教室」です。田上先生は「友達のすてきなところを伝え合う『わくわくレター交換会』をしよう」という学習を構想しました。そして、3つのレターを比較して、「素敵なところが伝わるわくわくレター1位はどの手紙でしょうか。」という発問で子供たちに考えさせました。下の写真は、自分の考えと理由を書いた後に、友達と対話をしている場面です。2年生の子供たちの発表力も素敵でしたし、田上先生の授業力も素晴らしかったです。教師の一番の「やりがい」は、間違いなく『授業』です。子供たちの主体的で、対話的で、深みのある学びを目指し、西小学校の先生方も、日々学び続けています。

。

「マスコットキャラクター投票」、企画委員からのお願い!

こんにちは。企画委員会です。私たち企画委員会では、来年度の西小学校開校150周年に向けてマスコットキャラクターを作ることにしました。マスコットキャラクターのデザインを西小学校のみんなに考えてもらい、その中から5つにしぼりました。現在、西小学校で投票を行っていますが、保護者や地域の皆様にもぜひ、下のQRコードから投票していただきたいと思っています。締め切りは、12月8日(月)までです。ご協力をお願いします。

持久走大会、大会までの努力と当日の挑戦!

11月19日、持久走大会を行いました。この秋一番の冷え込みとなった朝でしたが、スタートするころには、少しずつ気温も上昇し、絶好の持久走日和となりました。1時間目に3・4年生、2時間目に2・5年生、3時間目に1・6年生というように、ペアの学年での持久走大会です。保護者や地域の皆様も、入れ代わり立ち代わり応援していただきました。途中棄権する子供もなく全員が完走できました。順位やタイムも大事ですが、それ以上に大会までの努力と大会当日の挑戦がとっても大事です。ゴールするときの顔は、どの子の顔も、自分なりに挑戦をし、しっかりとがんばった顔でした。その意味からも、とっても素敵な持久走大会でした。

三七会、傘寿記念に母校に寄付

11月19日、三七会(昭和37年西中学校卒)の15名が、80歳を祝う傘寿(さんじゅ)記念会の後に、母校の西小学校に来校されました。そして、寄付をいただきました。その後、校舎内をご案内しました。廊下ですれ違う子供たちの元気のよい挨拶に、「子供たちは、とっても元気がいいですね。こちらが元気をもらいました。」と話されました。また、「私たちの時は、この場所に、木造の西中学校の校舎がありました。だから、この校舎に入るのは初めてです。」と懐かしさと真新しさを感じておられました。昭和40年に、現在の場所にあった西中学校が西小学校に変わったそうです。調べてみると、西小学校の校舎は、昭和58年に、木造の校舎から、現在の校舎に変わったことが分かりました。80歳を迎えられる大先輩方から、西小の歴史を学びました。ありがとうございました。

1年生「新宮寺へ秋探し」、たくさんの秋見つけた!

11月17日、1年生が新宮寺へ「秋探し」に行きました。学校から約2kmの道のりを歩いて新宮寺に行きました。お寺の住職さんのお話を聞き、樹齢500年のイチョウの木をはじめ、たくさんの葉っぱを取って、その中からお気に入りの葉っぱの絵を描きました。その後も、境内で遊んだり、本堂でお弁当を食べさせていただりと、秋をたくさん見つけた子供たちでした。

2年生「町探検」、地域から学ぶ素敵な体験学習!

11月14日、2年生が生活科で「町探検」を行いました。5つのグループに分かれて、各グループ2つの事業を訪問し、見学をしたり、質問をしたり、写真を撮ったりしました。地域ボランティア3名と保護者4名の皆様にお手伝いいただき、合計10の事業所を探検しました。地域から学ぶ素敵な体験学習でした。探検後、各グループの集合場所は大王原公園でした。公園で秋探しとお弁当を食べて全員無事学校へ帰ってきました。地域ボランティアの皆様、保護者の皆様、本当にありがとうございました。今回の学びは、西小フェスタで発表する予定です。お楽しみに。

3年生「犬童球渓音楽祭」、元気さと可愛らしさナンバーワン

11月13日、3年生が犬童球渓音楽祭に出演しました。「ハッピーソング」と「緑のおくりもの」の2曲を人吉スポーツパレス大アリーナで歌いました。元気さと可愛らしさで、間違いなくナンバーワンでした。実に楽しそうに歌い、大きな達成感を味わっていました。終わった後、観客の人から、「可愛らしくて、とっても元気良かったですね。」とお褒めの言葉をいただきました。3年生は、今週日曜日の錦町文化祭でも、この2曲を披露します。

4年生「認知症サポーター講習会」、思いやる力を高める体験

11月11日、4年生が「認知症サポーター講習会」を行いました。錦町役場から2名、にしき園から2名来校いただき、認知症や福祉について学びました。前半は認知症の理解や心構え、サポートについて学びました。後半は、体育館に移動し、次の4つの体験をしました。

| ①段差やスロープでの車いす体験 ②目が不自由な方の車いす体験 ③歩行器を使用した移動体験 ④足や体の麻痺(まひ)体験 |

4つとも体が不自由な役とサポート役に分かれて体験しました。人生100年時代の今、子供たちにとっても、認知症や福祉は、身近で避けては通れない大切なことです。「思いやる力」を高めて、家族や地域の中で、正しい知識で、正しく関わっていってほしいと思っています。

5年生「脱穀体験」、もみ300kg収穫、次はいよいよ餅つき!

11月11日、5年生が脱穀をしました。稲刈り後に2週間ほど竿掛けした稲を、コンバインで脱穀しました。写真のように、約30kgのモミ袋に10袋分のモミが出来ました。合計約300kgです。感想発表で、「もち米を運ぶのはとても重かったです。」「脱穀を機械でやったので、とても早かったです。」「感謝して、ご飯を食べたいです。」などの感想を発表しました。この後、モミを玄米にし、さらに精米にすると150kgくらいになるそうです。それでも大豊作でした。12月12日に、保護者や地域の方にもお手伝いしてもらいながら、「餅つき」をして、いただきます。

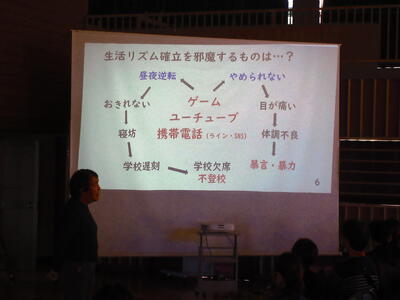

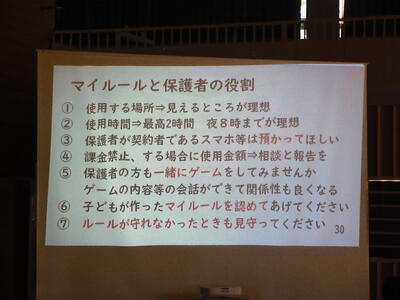

家庭教育講座、生活リズム確立を邪魔するものは?

11月7日、就学時健診を行いました。来年度小学1年生になる子供の健診が主たる目的ですが、子供が健診を行っている間に、保護者説明会を行いました。まず、現1学年主任や特別支援コーディネーターが、入学への心構えや準備等について話しました。その後、スクールソーシャルワーカー(SSW)の方を講師としてお招きし、40分間の家庭教育講座を開きました。テーマは、「1年生を迎えるにあたって ~生活リズムとゲームについて考える~」です。私もたくさんメモしました。中でも、下の写真の「生活リズム確立を邪魔するものは?」はとても共感しました。「ゲーム・ユーチューブ・携帯電話が、不登校を生み、暴言・暴力を生む」というサイクルです。そして、「マイルールと保護者の役割」として、写真のように7つ提案されました。「子供の家庭での安定」は、このような「マイルールと保護者の役割」が大きいと私も思います。終了後すぐ、SSWの先生に、「全校児童に向けての講演(3学期)」を依頼しました。

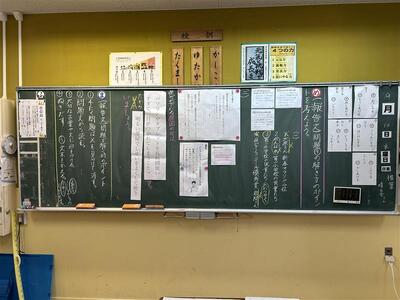

6年生「JAXA特別授業」、錦町から宇宙を考える

11月7日、6年生の「JAXA特別授業」を体育館で行いました。「科学者が大事にしていることは何でしょうか?」が、授業のスタートでした。答えは、「観察事実」でした。下の写真は、この2か月間の月の観察を、全員で協力して黒板に書き表している様子です。これこそ、まさに「観察事実」です。この後、体育館を暗くして、月の満ち欠けの実験を行いました。月の見え方は、実は、太陽と月と地球の位置関係で変わることを、実験を通して学んでいました。JAXAの教授1名が授業を進められました。他にも東京の大学の教授1名、錦町教育委員会1名も来校されて、授業をサポートしていただきました。錦町から宇宙を考える貴重な時間となりました。

ランランタイム、15分走の後の爽快感!

11月6日、ランランタイムがスタートしました。ランランタイムとは、持久走大会に向けて、持続力を高めることをめざして、15分間、自分に合ったペースで走る時間です。11月19日の本番まで、2週間弱継続します。先生方も、健康づくりも兼ねて、自分のペースで参加しています。15分はなかなか長く感じますが、終わった後の爽快感は格別です。大会当日、子供たちにとって、爽快感とはいかないと思いますが、高揚感や達成感等を味わってほしいと思っています。たくさんの応援をよろしくお願いします。

学校訪問、19名の先生方が授業等参観!

11月5日、球磨教育事務所の学校訪問が行われました。町の教育委員会も含めて19名の皆様に、学校の様子を参観していただきました。特に、すべてのクラスの授業を参観していただき、たくさんの指導・助言・感想をいただました。その中から3つ紹介します。

|

・子供たちが、とても落ち着いている。先生たちの「認め・誉め・励まし・伸ばす教育」の成果だと思う。 ・子供たちも先生方も表情がよい。挑戦して活気がある。前向きに取り組んでいることが伝わる。 ・学校のビジョンが、先生方にも、子供たちにも浸透している。学校のビジョンに一本筋が通っている。 |

他にもたくさんの指導・助言・感想をいただきましたので、子供達や先生方、そして学校の更なる成長につなげていきます。

縦割り班遊び、異学年が交わる機会も大切に!

10月31日、縦割り班遊びを行いました。縦割り班とは、異学年(1年生~6年生)が交わる8人か9人の班です。全部で32班あります。10月16日に6年生が遊びの内容を提案し、内容やルール等の確認をしました。当日はあいにくの雨で、外での遊びを計画していた班も多かったのですが、急きょ室内に変更して楽しみました。この縦割り班で、年間8回ほど集まって、話し合ったり、遊んだり、活動したりします。異学年が交わる機会も大切にしていきたいです。

より実践的な避難訓練、休み時間の場合どう動く?

11月4日、火災の避難訓練を実施しました。今回、初めて2時間目の休み時間に行いました。災害はいつ起きるか分かりません。もし先生がいなくても、もしお家の人がいなくても、もし大人がいなくても、「自分の命を自分で守る行動」をすることが大切です。今回はそのような訓練でした。人吉下球磨消防署東分署から3名の消防士の方に来校して指導していただきました。消防士の方から、「避難の時に、ざわざわしたところはありましたが、自分でしっかり考えて避難していました。」との感想をいただきました。その後、写真のように、防災教室も開き、消火器の使い方についても学びました。より実践的な避難訓練でした。

今回は、その意味からも

修学旅行2日目、ハウステンボスを楽しむ

10月27日、修学旅行2日目はハウステンボスで楽しみました。10時10分から、4時間です。班ごとにアトラクションに乗ったり、昼食を食べたり、お土産を買ったりしました。月曜日ということもあり、予定していたアトラクション等に乗れた子供が多かったようです。ハウステンボスをしっかり楽しみました。

修学旅行1日目の夜、長崎の1000万ドルの夜景

10月26日、ホテルに着き、豪華な夕食を食べました。ちゃんぽん、ハンバーグ、エビフライ、唐揚げ、焼売、カレー、ケーキ、シュークリームです。その後、長崎の1000万ドルの夜景を見に行きました。この夜景に、子供たちも興奮気味でした。目にしっかり焼きつけたことでしょう。明日も秋日和になりそうです。

修学旅行1日目、平和について学ぶ

10月26日、長崎に向けて、修学旅行がスタートしました。昼前に長崎に着き、平和の集いを行いました。全員で群読したり、歌を歌ったりし、平和な世界を作っていくことを誓いました。その後、被爆2世の方の講話を聞いた子供たち、「2ページもノートにメモしました。」「これから平和の世界を作っていこうと思いました。」「心に残ったのは、電柱に『欲しがりません。勝つまでは』と書いてあったことです。(略)とても悲しいと思いました。」等の感想を発表していました。最後は、原爆資料館を1時間見学しました。実物や写真・映像をじっくり見て、戦争の悲惨さと平和の尊さについて、しっかり学んだ子供たちでした。これからホテルに向かいますが、全員元気です。

学校全体の「発表力」の成長を感じた瞬間!

10月23日、西っ子っ集会で図書委員会が発表をしました。図書館の使い方等について、動画でよくない使い方を流して、「どんなところがいけなかったでしょうか?」と全校児童に問いかけました。その後、「シンキングタイム」を設けて、ペア発表→全体発表を行いました。下の写真が、その時の全体発表の様子です。これだけの数の手が上がるのは、驚きで、圧巻で、初めてでした。この挙手の量に、学校全体の「発表力」の成長を感じました。

「あいさつの神」取組スタート、目指す挨拶は?

10月22日からウェルビーイング委員会による「あいさつの神」の取組がスタートしました。先日、ウェルビーイング委員会が制作した「お手本のあいさつ動画」を各クラスで視聴しました。目指す挨拶は「男女・学年関係なく、いつでもどこでもあいさつをしよう」で、1カ月間の取組です。ポイントを貯めるというゲーム感覚的な要素を入れながら、行っています。ポイントという外発的動機付けではありますが、1か月間、学校総体で「あいさつの神」に取り組むことにより、内発的動機付けの挨拶になっていく子供が増えていくと思っています。「あいさつ」は、自分と相手の「元気力」を高めるとっても大切な人間的な要素です。しっかり高めてほしいです。

授業紹介㉑「4の2社会」4つの選択ある学びで主体的に!

10月15日、4年2組で社会「通潤橋」の研究授業を行いました。学習課題は「通潤橋が国宝になった理由は何だ!?キャッチフレーズを考えよう。」でした。実に楽しそうな学びです。一番のポイントは、次の「4つの選択ある学び」でした。

|

1、学習課題(①石橋づくり、②布田保之助 ③水路づくり) 2、情報収集(①ノート ②しおり ③教科書) 3、整理分析(①タブレット ②ワークシート) 4、学習形態(①一人で ②グループで ③先生と) |

学習課題の解決に向けて、主体的に取り組むためには、「選択」という方法は、とても効果がありました。しっかり学んでいた子供たちでした。

授業紹介⑳「たんぽぽ1国語」45分を4つの学習構成で!

10月15日、たんぽぽ1学級で、国語「漢字の話」の研究授業を行いました。3年生が交流学習のため、1年生2名の授業でした。一番のポイントは、45分を4つの学習構成にしたことでした。子供たちの興味関心や集中力を継続するための効果的な1つの方法です。まず、漢字のもとになった絵が入った文を提示し、何の漢字かを当てるクイズです。次に、フラッシュカードで漢字の読みの練習をしました。さらに、漢字カルタをしました。最後は、デジタル教科書を活用して、新出漢字の練習です。途中、集中力が切れそうになることもありましたが、最後まで、学びをがんばった子供たちです。

授業紹介⑲「3の2理科」「えっ!」の驚きは、学びの出発点

10月14日、3年2組で理科「電気の通り道」の研究授業を行いました。理科は、3年生から6年生まで専科の先生が授業を行っています。授業開始すぐが「帯タイム」です。1学期の学習「昆虫」から小テストを7つ出題されました。帯タイムの流れは、「①教師が問題を出す ②子供が答えのみノートに書く ③教師が答えを言う ④ペアでノート交換して丸付けする ⑤点数を報告する。」でした。この帯タイムは、授業の中の「復習の場」です。この後に、メイン活動の実験を「①予想→②実験→③結果→④考察→⑤まとめ・ふりかえり」の流れで行いました。「10個のものについて、電気を通すか。通さないか。」をグループで実験しました。子供たちの予想が外れたのも多かったです。「えっ!」の驚きは、学びの出発点です。ちなみに、アルミハクは電気を通すと思いますか?

授業紹介⑱「ひまわり1国語」1日1ミリ、確実に成長

10月14日、ひまわり1学級で、国語の研究授業を行いました。子供は5人ですが、3つの学習内容を同時に行っていくので、「わたり」の指導方法が必要となる授業です。2年生は、電子黒板を活用して、自分たちで漢字の学習を進めていました。その姿に感心しました。1年生の3人は、学ぶ意欲が大きく成長していて、しっかりと集中して取り組んでいました。最後は、2年生が1年生におもちゃランドのおもちゃの遊び方を説明して、一緒に遊びました。まさに「1日1ミリ」。確実に成長している子供たちです。このひまわり1学級には、担任の先生以外に支援員の先生も毎時間入って学習支援をしています。担任にとっても子供たちにとっても大変プラスになっています。

授業紹介⑰「2の1国語」、友達発表+素敵な反応

10月14日、2年1組で国語「お手紙」の研究授業を行いました。この「お手紙」は、がまくん・かえるくん・かたつむりくんの3人が登場人物として出てくる物語です。子供たちは、今日初めてこの本を読みます。そこで、先生は、中心発問を「一番気になった登場人物について初発の感想を書こう。」としました。子供たちは一人を選んで、その理由を書きました。ペア発表のあと、自分たちでつなぐ友達発表を行いました。発表力も2年生レベルを超えていました。また、友達の発表に、拍手ではなく、「お~!」「なるほど。」「似ています。」等の反応も素敵でした。これらの反応は、授業を雰囲気をしっかりと高めていました。

おもちゃランド、お祭りだ~!

10月10日、2年生が1年生を招待して「おもちゃランド」を体育館で開きました。「校長先生、こっちに来て、魚釣りしてください。100点の魚もいますよ。」お店を開いている2年生の顔が生き生きしています。もちろん、お客さんの1年生は、それ以上の笑顔です。体育館には10種類のお店が開店しており、各お店には3~4人の店員さんが接客していました。2年生の生活科の学習で、「他の人に楽しんでもらう」「おもちゃを作る」「紹介や説明の練習をする」「お客とコミュニケーションをとる」等、どれも本番に向けて2年生が積み重ねてきた学びです。おもちゃランドは大成功でした。おくんち祭りにも引けを取らない熱気で、まさに「お祭りだ~!」でした。

授業紹介⑯「5の1国語」学習活動40分は驚異的、主体的な学び!

10月9日、5年1組で国語「たずねびと」の研究授業を行いました。中心発問は「作者が一番伝えたいメッセージは何でしょうか。」でした。各自が考えをもった状態でのスタートでした。まず、友達指名発表で、全員が考え+根拠を発表しました。次に、友達の考えのよさについてタブレットの「ふきだしくん」を活用して書き込みました。最後は違う意見も含めて、根拠や理由が納得する子供との交流が行われまいた。考えが変わった子供や、深まった子供がたくさんいました。45分の中で、先生の発言(発問・指示・説明等)は5分ぐらいでした。40分が子供の学習活動でした。この数字は驚異的です。子供の主体的な学びが、しっかりと図られた授業でした。

授業紹介⑮「たんぽぽ3算数」3人で300%の集中力

10月9日、今日から第2弾「見に来てください週間」が始まりました。たんぽぽ3教室で「分数と小数・整数の関係」の研究授業を行いました。一番感心したのは、45分の学習の集中力で、3人で300%の集中力でした。例えば、「先生や友達の話をしっかり聞くこと」、「間違えることを恐れずじゃんじゃん発表すること」、「すでに習ったことを生かして新しい学びに挑戦すること」などです。とても難しいところですが、先生が、5つの問題をスモールステップで解かせていたことも、集中力の大きな要因でした。「易から難へ」小さな成功を積み重ねていく姿と300%の集中力に、子供たちの大きな成長を感じました。

劇団銅鑼(どら)の皆さんが西小学校へやってきた。

10月8日、劇団銅鑼(どら)の皆さんが西小学校にやってきました。劇団銅鑼さんは、日本全国はもとより海外にも活躍の場を広げ、子どもから大人まで幅広い年齢層に感動の舞台を届けておられる劇団です。演劇題「『真っ赤なお鼻』の放課後」は、クラウン(道化師=ピエロ)になるという夢の蕾を見つけ、咲かせるために葛藤しながら生きている女の子が主人公の演劇でした。途中、児童11名が舞台に立ち演技をする場面もありました。最後にお礼の言葉を言った6年生の言葉の一部を紹介します。

| 心に残ったところは、女の子がクラウンをすることをお母さんから否定されても、クラウンをするということをあきらめずに、追い続けていることが心に残りました。私は自分がしたいと思った夢をすぐにあきらめず、夢を追いかけていこうと思いました。 |

授業紹介⑭「6の2国語」根拠と理由で納得UP+タブレットでの共有

10月3日、6年2組で国語「やまなし」の研究授業を行いました。主発問は「筆者は『やまなし』を題名としたが、あなたは作品の題名として『やまなし』と『かわせみ』どちらが良いか。」でした。とても提案性の高い授業でした。1つは「根拠と理由で納得UP」で、もう1つは「タブレットでの共有」でした。子供たちは、「やまなし」と「かわせみ」に立場を決めて、根拠と理由を明確にタブレットに打ち込みながら、自分の考えを高めていました。特に3つ目の視点「作者から」に、根拠と理由を書いていた子供は、私が読んでも「なるほど」と納得する考えを書いていました。さらに、タブレットで他の友達の考えを見ながら、自分の考えに生かしたり、友達に質問等に行ったりする場面もありました。今後、このような授業の積み重ねにより、思考の深化と共有が益々進んでいくと感じました。

授業紹介⑬「6の1国語」ブックレットに自分の考えを!

10月2日、6年1組で国語「やまなし」の研究授業を行いました。めあては「ブックレットを作ろう」でした。ブックレットとは、本「やまなし」と作者「宮沢賢治」の関連を中心に文章として紹介するものです。子供たちは、しっかり自分の考えをブックレットに書き表していました。ある児童のブックレットの一部を紹介します。素敵なブックレットになりそうです。

|

ほくはこの作品から、奪い合うのではなく、与え合って一人一人が人間らしく生きてほしいという思いや、 みんな平等に暮らしてほしいいということを感じました。理由は、5月のときは、かわせみが、かにの目の前で食べているけど、12月は、食べられる側ではなく、やまなしを食べていて、宮沢賢治さんは、やまなしのように自分をたくさん与えていて、そこからやまなしのような優しくしたり、みんなから感謝される存在になってほしいという思いがあるんじゃないのかなと思ったからです。 |

授業紹介⑫「4の2国語」個別最適な学び

10月2日、4年2組で国語「ごんぎつね」の研究授業を行いました。課題は「ごんはどんなことを思いながら、兵十の後をつけて行ったのだろう」でした。授業始まって5分程度したら、25分間の調べ学習が始まりました。この間、子供たちは一人やペア、グループ、先生と一緒に、など様々な形態を選択して、課題を解決するために学んでいました。また、方法も、タブレットを使用するか、付箋紙を使用するか、自分で選択して学んでいました。このような学習方法を「個別最適な学び」といい、効果的な学びの1つです。先生は、子供たちの学びを把握しながら、サポートしたり、アドバイスしたりしていました。とても先進的な学びでした。

授業紹介⑪「3の1国語」対比は思考を活性化する

10月2日、3年2組で国語「ちいちゃんのかげおくり」の研究授業を行いました。課題は「なぜ作者は5の場面を書いたのか、考え、話し合おう」でした。登山と一緒で、課題という頂上への上り方は、実にたくさんあります。どのような学習を選択するのか、効果やタイパ等を考えるのが教材研究です。担任の先生は、「対比」という思考方法を授業に組み込みました。しかも「場面の対比」で違いを検討し、「一文の対比」で更に違いを検討させました。子供たちは、この2つの対比を通して、しっかりと考えを深めて、頂上に上っていきました。とても思考が活性化された45分でした。

授業紹介⑩「1の2算数」体験活動により定着する学び

10月1日、1年2組で算数「大きさくらべ」の研究授業を行いました。長さの大きさ比べを終え、今回は量の大きさ比べです。先生が黒とピンクの水筒を見せて、「どちらが多いでしょうか」と発問しました。予想が半々ぐらいに分かれる微妙な大きさの水筒です。比べる方法は、コップに水を汲んで比べる方法に決まりました。ここからが体験活動です。2人ずつ交代で前に出てきて、実際に水筒からコップに水を1杯分ずつ入れていきました。結果は黒が5杯分、ピンクが4杯分でした。「いえ~い。」予想が合っていた子供たちの歓声が教室に響きました。体験活動は、学びを定着させる効果があります。

授業紹介⑨「1の1国語」動作化で、本当に飛んでいるみたい!

10月1日、1年1組で国語「くじらぐも」の研究授業を行いました。めあては「くじら雲に飛び乗った子供たちの気持ちを考えよう」です。挿絵や文章から気持ちを書かせて発表させました。たくさん発表しました。その後、メインの動作化です。教室後方に椅子を丸く並べて、掛け声とともに椅子に飛び乗った子供たち。下には、街の景色が見えます。ある子供が「本当に飛んでいるみたい。」とつぶやきました。ある子供が「歌を歌おう」と言いました。みんなでトトロの「散歩」を歌い始めた子供たちでした。物語にどっぷりと浸った子供たちの顔は素敵な笑顔でした。

授業紹介⑧「5の2外国語」分からない体験って大事!

10月1日、5年2組で外国語の研究授業を行いました。錦町では、町内の3小学校の3年~6年までの授業を、ALTの先生と一緒に、専科の先生が行っています。だから、子供たちの英語に関する学習意欲や知識理解は、周りの学校よりも確実に高いです。今回は「Let‘s go to the zoo.」の1時間目です。8時間で目指すゴールの姿まで到達するという学習の流れです。参観して私が一番感じたのは「分からい体験って大事!」ということでした。「分からないからスタートする。」や「分からなくても大丈夫。」という場面が多く見られました。また、分からないからこそ、自分が知っている英語を合わせて挑戦する場面も多く見られました。その意味でも、「出川英語」ってすごいですよね。

授業紹介⑦「2の1図工」コスモスの絵どう描かせる?

10月1日、図工室にて2年1組の図工の研究授業を行いまいた。題材は「コスモス」で、「花や葉の特徴をしっかり見て描こう」というめあてでした。図工は1年から6年まで専科の先生が授業をされます。図工のプロフェッショナルな先生です。いろいろなコスモスの写真をもとに描くのですが、さて、40人の子供たちに、どのようにしてコスモの絵を描かせますか?その方法ですが、「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめながら書かせる」という指導方法でした。描かせる技法もすごいのですが、「ほめる」が更にすごいのです。私が参観している間だけでも15パターンの誉め言葉を子供たちに自然とかけておられました。どの子も上手にコスモスの花を描いていて、どの子も満足そうでした。町の文化祭で展示されますので、是非ご覧ください。

授業紹介⑥「3の2国語」二者択一の発問

9月30日、3年2組で国語「ちいちゃんのかげおくり」の研究授業を行いました。授業前から一番関心を持っていたのが、「二者択一の発問」でした。髙橋先生と子供たちは「5の場面は必要なのか?必要ではないのか?」という発問について、立場を決めて、理由を伝え合いながら深めていました。二者択一の発問では、立場や理由を考える時に、「ん?」「どっちかなあ!」と一旦思考が止まります。この時が、「脳が汗をかく」状態です。これこそが学びだと思っています。3年2組の子供たちの脳は、しっかり汗をかいていました。

錦中生4名が職場体験にやってきた!

9月25日と26日の2日間、錦中の4名が職場体験にやってきました。1日に1つのクラスの副担任として、朝から下校までクラスに入ってもらいました。つまり、2日間で2つのクラスの副担任の体験をしました。小学生が下校した後、最後に職員室にてお礼の言葉を述べました。4名それぞれが、学びを将来へ生かすことや感謝等の言葉をしっかり述べました。本当に立派な生徒たちです。その後、その時職員室にいた先生たちと一緒に記念写真を撮りました。あと数年後には、社会人になるこの4名に、幸多きことを西小職員一同願っています。4人の感想の一部を紹介します。

|

●体験してみて、僕は、大変で難しい仕事だけど、やりがいがあり、未来を作っているという気持ちになりました。 ●職場体験を通して、とても元気な子供と一緒に遊んだり、勉強することができて、本当に楽しかったです。 ●この2日間で、僕は協力・楽しさについて学ぶことができました。これからの学校生活や未来の自分に生かしていきます。 ●職場体験をする前から教師になることが夢だったけれど、この2日間を通して、より一層気持ちが高まりました。 |

授業紹介⑤「4の1社会」考えを整理する付箋紙の活用

9月26日、4年1組で社会の研究授業を行いました。「おくんち祭りの担ぎ手」に焦点を当てた授業でした。子供たちは、みこしの担ぎ手のインタビュー資料をもとに、「やりがい」と「苦労」を読み取りました。授業の一番のポイントは、「考えを整理するための付せん紙の活用」でした。子供たちは、「やりがい」を青の付せんに、「苦労」をピンクの付せんに書いて、グループでまとめて、全体で発表しまいた。最後は「大変だけど、なぜみこしを続けているのか?」という担ぎ手の思いを考えました。発表力もとっても高まっていました。

授業紹介④「たんぽぽ2国語」「わたり」という学習方法

9月24日、たんぽぽ2教室で国語の研究授業を行いました。たんぽぽ学級は、人数は少ないですが、2つの学年が同時に学習することもあります。だからこそ「わたり」という学習方法が必要になります。担任の先生が1つの学年に関わっている間は、自分たちで学習を進めるのです。今回の研究授業の一番のポイントでした。6年生だけでなく2年生も、自分たちで授業を進めていました。先生がいない時間に、しっかりと、考えを書いたり、考えを話し合ったり、問題を解いたりしていました。日々の積み重ねです。とても感心しました。

「授業見に来てください週間:第1弾」スタート!

9月24日、「授業を見に来てください週間」第1弾がスタートしました。他の先生の授業を見たり、逆に授業を見に来てもらったりしながら、教師のメインの力である「授業力」をアップしていく取組です。私は、その先生の授業力もですが、クラスの雰囲気も楽しみに参観します。その基準は「発表力」です。「発表力」で、私が見る観点は次の3点です。「①先生の発問は?」「②子供の発表の量と質は?」「③子供たちの表情は?」です。授業は先生と子供たちが共創する時間です。『学習課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる姿』をたくさん見られる週間になりそうです。

5年生 集団宿泊教室⑦(3日目)「海水浴」

9月19日、最終日(3日目)の午後、最後の活動が、海水浴でした。お盆を1カ月過ぎていますが、クラゲは見当たらず、海に入ることができました。ライフジャケットを着ているので、子供たちは大胆でした。50m先まで泳いで行ったり、海に全速力で走ってきて飛び込んだり、海辺でマーメードポーズをしたりと精いっぱい海を楽しみました。

5年生 集団宿泊教室⑥(3日目)「キャンプの朝」

9月19日、最終日(3日目)の朝7時、テントの中を片付けた後、全員で集合写真を撮りました。海を見下ろせるキャンプ場に、友達と一緒に泊まった経験は、かけがえのないものになったことでしょう。キャンプは、自然を楽しみ、不十分さを楽しむ活動です。だからこそ「人間性」が高まるのです。子供たちがたくましく見えました。

5年生 集団宿泊教室⑤(2日目)「カレー作り等」

9月18日、夕食は、カレー作りとバーベキューと、焼きマシュマロでした。薪で火を起こし、飯盒炊飯やカレーを自分たちでつくりました。子供たちが作ったカレーを食べました。少し芯が残るご飯でしたが、空腹に染み込み、とてもおいしく、お腹も心も満たされました。

5年生 集団宿泊教室④(2日目)「テント立て」

9月18日、集団宿泊2日目の午後、キャンプ場に来た子供たちは、テントを上手に立て始めました。学校で練習してきた成果を発揮する時です。10張のテントが無事立ちました。しかし、夜11時ごろ雨が降り、多くの子供たちが起きてしまいました。おかげで、次の日の朝は眠たい朝になりました。これもキャンプの醍醐味です。

5年生 集団宿泊教室③(1日目)「ナイトゲーム」

9月17日(1日目)の最後は、ナイトゲームでした。

班ごとに自然の家周辺をウォーキングしました。薄暗い中、少しドキドキしていましたが、班のみんなと声かけ合ってナイトゲームを楽しみました。

5年生 集団宿泊教室②(1日目)「環境学習」

9月17日(1日目)の午後は、環境センターで環境について考えました。ゴミを減らし地球温暖化の進行を抑制するために、自分にできることは何かを考えました。センターの方の質問に、たくさん手を挙げ発表も頑張りました。

授業紹介③「2の1学級会」 話し合いから実行へ!

9月12日、朝7時50分ごろ、校舎内から「おはようございます。」という元気な声が聞こえてきました。声の方へ行ってみると、児童用玄関入口で、2年1組の子供たちが「廊下でのあいさつ運動」を行っていました。

実は、前日(9月11日)、2年1組では学級会が開かれていました。議題は「2年1組の元気力をアップする方法を考えよう」でした。担任の先生が「4つの力アンケート」のグラフを見せて、その結果をもとに、議題を決め、学級会を開かれました。途中から私も参観しましたが、次々に手を挙げて発表していました。話し合いの結果、「①廊下でのあいさつ運動」「②先生が教室に入ったら先にあいさつ」の2つが決まりました。話し合いから、さっそく実行に移す子供たち、お見事です。

5年生 集団宿泊教室①(1日目)「水俣に学ぶ肥後っ子教室」

9月17日、待ちに待った集団宿泊教室が始まりました。まずは、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」として、水俣病についての学習や環境学習を行いました。展示資料見たり、語り部の方の講話を聞いたりして、学びを深めることができました。

環境センターにて

30数年で初めて、「復習の場」の研究授業!

次の写真は、9月10日に、5年2組で研究授業を行った時の板書です。いったい何の教科でしょうか?

これは、「学力充実タイム」という特設の時間です。熊本県学力調査(県学調)の過去に出題された問題(過去問)を活用した「復習の場」です。私の30数年間の中で、研究授業として「学力充実タイム」を参観するのは初めてでした。学力向上には、「授業」と「復習の場」の両輪がしっかり回ることが大切です。授業が上手な先生はたくさんいますが、「復習の場」を効果的・効率的に学習させる先生は、そう多くはいません。だからこそ、研究授業を通して、全職員で参観したり、協議したりしながら「効果的・効率的な復習のさせ方」の技術を高めようと計画しました。

復習は、本来は家庭学習で行うものです。しかし、西小学校では、次の3つの復習の場を設けて、学校でも「復習の場」を意図的に取り入れています。

| ①朝自習「サプリタイム」(15分) ②授業の始めの「帯タイム」(5分) ③特設の学力充実タイム(45分) |

今回の授業は、③の「特設の学力充実タイム」でした。過去問を家庭学習でやってきて、学校で丸付けするだけでは、「分かっていた」と「分からなかった」の確認にしかなりません。決して「分からないところが、分かるようになってきた!」という成長にはつながりません。では、何が大切なのでしょうか?それは、「問題を解く時のポイントを考えること」です。今回の授業展開は、効果的・効率的な「復習の場」の1つになると思います。それがこれです。

|

①「報告文」に絞って、家庭学習で解く。②「問題を解く時のポイント」を考え合い、まとめる ③類似問題を解く。 |

放課後に、先生たちが4グループに分かれて協議をし、今回の授業の「よさの共有」を図りました。この「学力充実タイム」は、全学年で、2学期に5回、3学期に3回計画しています。これからも、西小学校では、「授業+復習の場」で、一人ひとりの学力向上を目指していきます。

「保護者・地域等用学校評価アンケート」へのご協力をお願いします。

保護者や地域の皆様にお願いです。すでに校長ブログで紹介した「16のW」と「4つの力」の2つのグラフ、そして、学校での子供の様子や通信等、さらに、家庭や地域での様子等をもとに、下のQRコードを読み込んでいただき、「保護者・地域等用学校評価アンケート」へのご協力をお願いいたします。保護者の皆様だけでなく、西校区の皆様や校区以外の皆様の記入も歓迎です。10月8日(水)までによろしくお願いします。

私たち西小学校は、五者連携(子供、先生、保護者、地域、町行政)で、「16のW(ワーク=積極的な考動)」と「4つの力」の育成に取り組みながら、すべての子供たちの成長、そして西小学校の成長につなげていきたいと考えています。今後も、ご支援・ご協力、そして大きな応援をよろしくお願いいたします。

「4つの力」は何点?

1学期の始めに「4つの力」アンケートを行いました。前回のブログで、そのアンケートの「16のW」について紹介しました。その「16のW」をもとに、「4つの力」を点数化しました。その結果が、下のグラフです。「挑戦力」が低かったのは、「自分V(目標)立てる」と「授業でW(積極的な考動)」が60点台と低かったのが要因でした。2学期に改善していくポイントです。

「『4つの力』アンケート」より、「16のW」の結果は?

2学期始めに、タブレットを使用して「『4つの力』アンケート」を、子供と先生を対象に行いました。「4つの力」ごとに4つの質問があるアンケートです。その結果が下のグラフです。分かりやすくするために、次のように「点数化」しました。

| 当てはまる(100点)、どちらかといえば当てはまる(70点)、どちらかといえば当てはまらない(40点)、当てはまらない(0点) |

各担任の先生が、このグラフを使って結果を共有するとともに、クラスの実態に応じて、何か1つに焦点をあてて考えさせることにしました。子供たちの意識化と考動化が更に高まればと思っています。2学期も、「16のW」について、積極的に考動する姿をHPや学校通信で紹介していきます。

来校者が、玄関のマリーゴールドの花の大きさにびっくり!

9月9日、読み聞かせ「こだまの会」の7名の皆さんが、本の読み聞かせのために、朝から来校されました。ちょうどその時、玄関前では、栽培委員会の子供が花への水やりをしていました。「こんなに大きなマリーゴールドはなかなかないよね。」と驚いておられました。毎朝交代で水やりをやっている子供たちです。「10秒ぐらいしっかりと水をやってくださいね。」との担当の先生の指示を守ってたっぷり水を与えていました。また、掃除の時間にも6年生が花へ水をやっています。お陰でぐんぐん成長している玄関前の花たちです。「ありがとう。」という花たちの声が聞こえてきそうです。

JAXAが西小にやってくる

9月4日、JAXA特別授業の事前授業を行いました。11月6日に、JAXAに勤められている佐藤教授が、東京から西小に来校され、宇宙や月についての授業をしていただきます。本日はその事前授業として、熊本県の理科教育で研究を積み重ねてこられている錦町の林先生と熊本市の藤田先生が来校され、月の観察の授業をしていただきました。子供たちは、2か月間、月の観察データを記録していきます。そしてそのデータをもとに、11月6日に「JAXA特別授業」を受けます。きっと夢や希望が膨らむ時間となることでしょう。私もこの2か月間、空を眺め、月の観察データを記録していきます。ワクワクです。

集団宿泊教室の1泊は「テント泊」、テント立て練習開始

9月1日、5年生が体育館でテント立ての練習を行いました。9月17日から2泊3日で集団宿泊を行いますが、その2日目が「テント泊」です。芦北青少年の家で使用しているテントを借用しての練習です。この日は、先生方がテントの張り方を説明しながら見せる時間でした。明日の昼休みから、1班ずつ自分たちの力で実際に張ってみます。アウトドア大好きな私は、ワクワクが止まりません。当日は、大自然相手に、衣食住の「食」と「住」を自分たちの力で行います。「準備」や「挑戦」はもちろん、「失敗」も含めてアウトドアの魅力です。どんな集団宿泊教室になるか、ワクワクです。

2学期始業式での校長講話は、「水の話」

8月29日、始業式の校長講話では、「水の話」をしました。「なんで勉強をしなくちゃいけないの?」「なんでこんなこと、覚えなきゃいけないの?」「将来使わないし」と思ったことがある子供たちは、やっぱりたくさんいました。私自身も何回も思ったものです。まず、コップの水を出して、「もしあなたが何も勉強しなければ、この中にあるのは『ただの水』で終わります。でも、勉強すれば、このコップの中から世界が見えてくるようになります。」と話しました。そして、「理科を勉強すると、どんなことが分かりますか?」と質問しました。「水質が分かります。」とか「酸素が入っています」などと答えてくれました。素晴らしいです。「理科を勉強すると、水の正体が分かるのです。」というように、10の教科で、説明をしたり、質問をしたりしていきました。そして最後に「勉強をすると、『ただの水』を、いろいろな見方で見ることができ、見ている世界が変わります。つまり、人生が豊かになるのです。」と話をして終わりました。勉強する意味を考えることは、とっても大事なことです。

授業紹介①「5の1国語」主体的に意見交流する場面

9月1日、5年1組の教室に入った瞬間「面白そうだな」と思い、10分ほど参観しました。国語で「かぼちゃのつるが」という詩の授業でした。下の写真は、「くり返しの表現は必要ですか?」という発問に対して、自分の考えを伝えている様子です。「必要」か「必要ではない」の理由を伝え合いました。机が、教室の中心を向いた配置になっており、意見の交流がしやすそうでした。「二者択一の発問」と「中心を向いた机の配置」により、子供たちが主体的に意見交流をしていました。

教育実習3名、約1週間の学びスタート

9月1日、ルーテル学院大学から1名、下関大学から2名の計3名が、教育実習をスタートさせました。約1週間の短い期間ですが、子供たちとの触れ合いを通して、また、本校職員からの学びを通して、教員になる夢の実現を目指してほしいと思っています。写真は、実習生が、3年英語活動の授業を観察している様子です。

2学期の始業式、「実りの学期」スタート!

8月29日、41日間の夏休みを経て、成長した子供たちが体育館に一堂に集まり、2学期の始業式を行いました。児童代表の2名が「2学期がんばること」というテーマで発表しました。その一部を紹介します。

|

4年児童「4月に西小に転入してきて、始めは不安だったけど、友達が優しくしてくれたり、遊んだりしてくれたので、よかったです。2学期は、他の学年の人とも友達になっていきたいです。」 |

|

5年児童「私は1学期に応援団をがんばりました。~略~ 応援団になってみんなを引っ張ることの難しさが分かったから、2学期は、応援団になって分かったことを生かして生活していきたいです。」 |

2人とも、1学期を振り返って「新たなV(ビジョン=目標)」を立てています。2学期は「実りの学期」です。266人それぞれが、何を実らせ、どのように成長するか楽しみです。

最後に、全員で元気よく校歌を歌いました。

71ミリ成長した1学期終了、41ミリ成長する夏休みへ

7月18日、1学期終業式を行いました。4名の児童が「1学期がんばったこと」の作文発表をしました。4名の頑張った内容を紹介します。

|

●2年生「漢字の勉強」「大きな声ではっきりとあいさつ」 ●4年生「小数のたし算・引き算」「音楽の階名読み」「お笑い係」 ●6年生「クロールで150m完泳」「応援団副団長」 |

これらのがんばりは、成長に直結したことでしょう。他の子供たちも、「1日1ミリ」のスローガンをもとにすると、1学期は71日間の登校日があったので、71ミリの成長です。いよいよ明日から41日間の夏休み、様々な経験や体験をもとに「1日1ミリ」、つまり41ミリの成長した姿で2学期再開できるのを楽しみにしています。私も41ミリ成長したいと思います。

昼休みに雷鳴、その時子供たちは?

7月16日の昼休み5年生とサッカーを楽しんでいました。残り10分ほどで、雷鳴が少し遠くで、でも元気よく鳴り響きました。子供たちはどうするだろうと思いながら見ていると、一目散に校舎に向かって走っていました。私も大きな声で、「教室にもどれー!」と叫びました。全員が戻ったと思ったら、1人の1年生がブランコの近くに立っていました。すると、6年生2人がその1年生のところに走っていって、手をつないで戻ってきました。実にかっこいい6年生の姿でした。この後、落雷や雨がひどくなることはありませんでしたが、子供たちの判断は正解でした。自分で考えて判断し行動する姿、立派です。夏は、午後から夕方にかけて、雷雲が発達することがよくあります。夏休みは、ご家庭でも注意喚起をよろしくお願いいたします。

PTA新聞「あじさい」、8名の感想が感動!

7月16日、PTA新聞「あじさい」の最終確認を行いました。裏面が運動会特集ですが、8名の感想が掲載されており、読みながら8名それぞの想いが伝わり、感動しました。感想の一部を紹介します。

|

❶【白団団長】ほくは、低学年の時から6年生になったら、あこがれの団長になって、みんなをまとめ優勝したいと思っていました。❷【赤団団長】ぼくは、団長としてまとめようと思い、自分から団長に立候補しました。❸【1年保護者】入学して2カ月足らずでの運動会なのに、こんなに堂々とみんなの前で頑張る姿に胸がいっぱいになりました。❹【2年保護者】低学年の表現は、入場から入れてなんと4曲もあり、この短期間で振り付けを覚えられたことに感心しきりでした。❺【3年保護者】失敗を恐れず挑戦する姿勢や、自らから考えて動ける力は、これからの成長の大きな礎になると感じます。❻【4年保護者】親として参加する度に子ども達の成長を一番感じられる素晴らしい行事の1つだなと思います。❼【5年保護者】中でも印象的だったのは、リレーです。家でも隠れて自主練をしていた我が子も、結果だけでなく力を合わせて挑戦した経験は大きな自信につながったと思います。❽【6年保護者】「団長すっけん。」突然の報告に驚きました。(略)期待と不安が入り混じる複雑な心境でしたが、赤団の中心で自分なりに一生懸命引っ張っている姿を見て、感動しました。 |

7月18日発行ですので、是非ご覧ください。文化広報委員の皆様、素敵なPTA新聞をありがとうございました。

2年生が校長室へ野菜をもってやってきた。

7月15日の昼休み、2年生が次々と「校長先生どうぞ。食べてください。」と野菜をもって校長室にやってきました。キュウリ、ナス、ピーマン、自分たちで育てて収穫した野菜です。今日の晩ご飯は、キュウリと春雨のサラダと回鍋肉に決定です。2年生の皆さんありがとう。そしていただきます。

コミュニティースクール、地域も学校を応援

7月4日、第2回授業参観でした。たくさんの参観ありがとうございました。実は、その日に、学校運営協議会委員の皆さんにも授業参観をしていただきました。西校区の9名の皆様が、町教委の委嘱を受けて委員に選出されています。学校のビジョンを共有したり、意見や感想を伝えていただく「コミュニティースクール」という地域からも学校を応援していただくシステムです。授業参観や学校概要説明を通して、多くのご意見等をいただきました。その中から、3点紹介します。

|

●小学校のこの時期の本との関りがとても大事。子供の時読まないと、大人になってからも読まない。 ●2年連続で同じ学校目標「元気と挑戦で成長を」で取り組んでいることにより、しっかり浸透して成果として出ている。 ●小1からやり直したいなあ。楽しそうだし、生き生きと授業しているし、西小はすごいなあ。 |

道徳の授業、全員で関わり「思いやる力」の向上を!

7月3日、2年1組で道徳の授業を行いました。教材「たんじょう日」を使用して、めあて「誕生日って、何をする日?」という学習をしました。発表の量も多かったのですが、理由を言える子供もたくさんいて感心しました。発表力が確実に高まっています。校長による道徳の授業は、2年→3年→6年→5年→4年→1年という順番で行う予定です。また、今年から、道徳の授業を担任の先生だけが行うのではなく、隣のクラスの先生や教頭先生を含めた担任外の先生でチームを組んで行うことにしました。つまり、1つの学年の道徳の授業を、3~4人の先生が交換で授業を行うのです。授業可能なすべての先生方が関わり、「思いやりの心」の向上を目指しています。

企画委員会が、企画書もって校長室にやってきた!

7月1日の昼休み、企画委員会の5名が、企画書をもって校長室にやってきました。「西小のマスコット」という企画です。企画の説明を熱心にしてくれました。要約すると次のようなことでした。

| 錦町のマスコット「 錦太郎(きんたろう)くん」みたいに、西小のマスコットを作りたい。決め方は、マスコットを募集し、投票し決定するやり方。そして、そのマスコットを使って、自分たちの4つの力(元気力・挑戦力・発表力・思いやる力)を伸ばす取組をしていきたい。 |

感動です。「自分たちの学校を、自分たちでよりよくする。」まさに委員会活動の主たる目的です。「数日前にアポを取り、校長室で思いを伝えるこの5人の姿」つまり、思いだけで終わるのではなく、積極的に考動している姿にものすごく感動しました。途中苦労することもあると思いますが、楽しみながらマスコットを作り、活用して、西小を更によくしてほしいと願っています。ファイトー!