学校生活

今日の南関一小

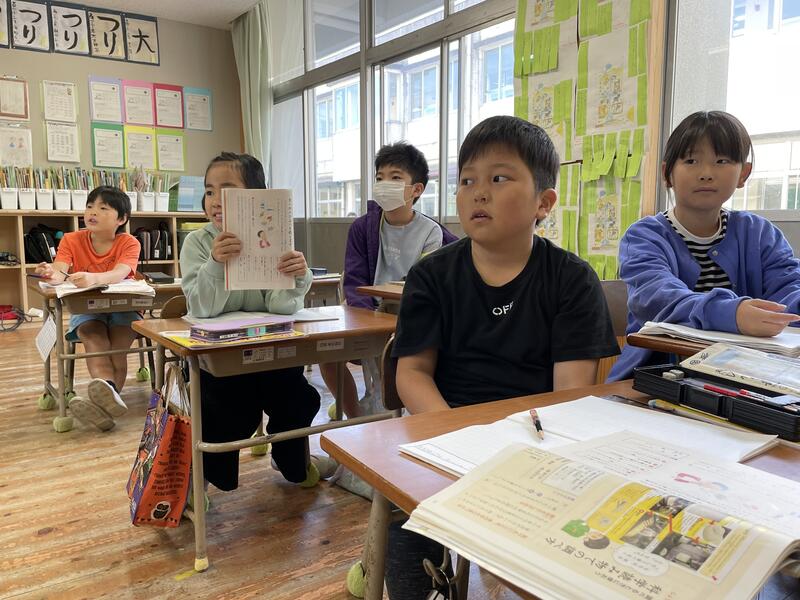

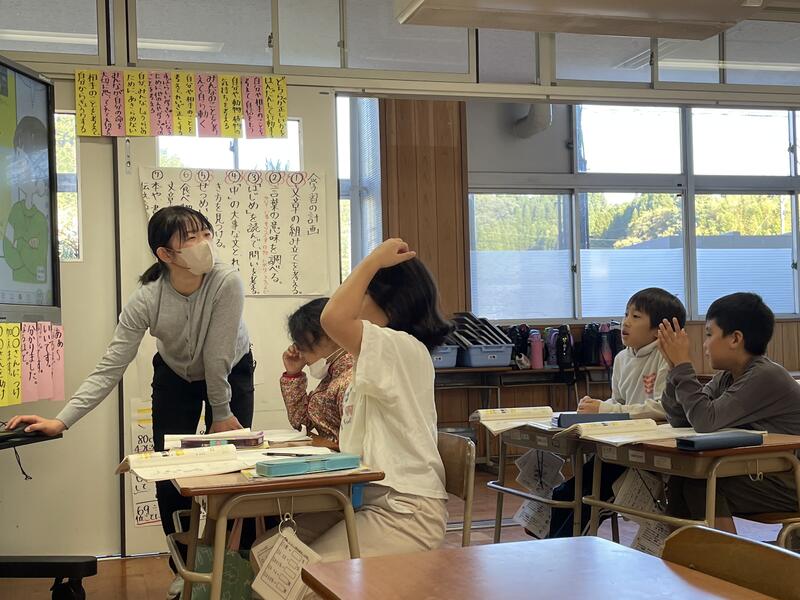

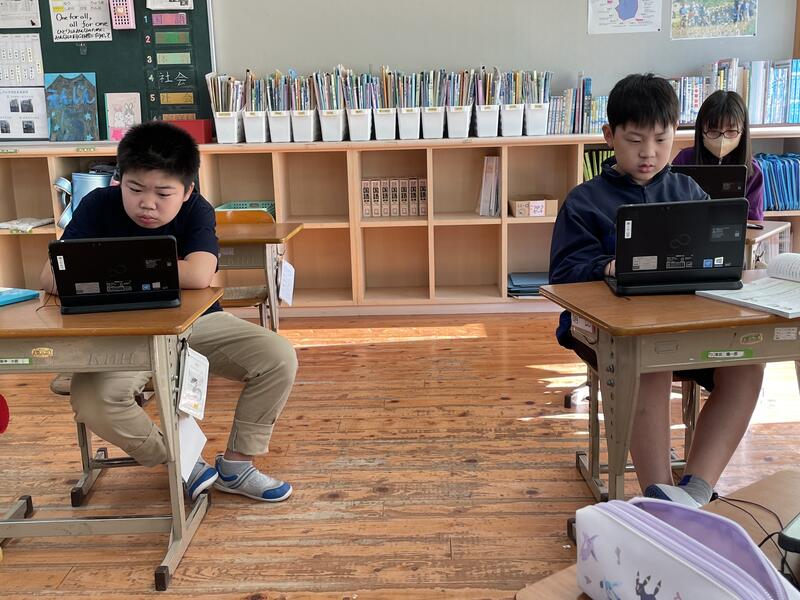

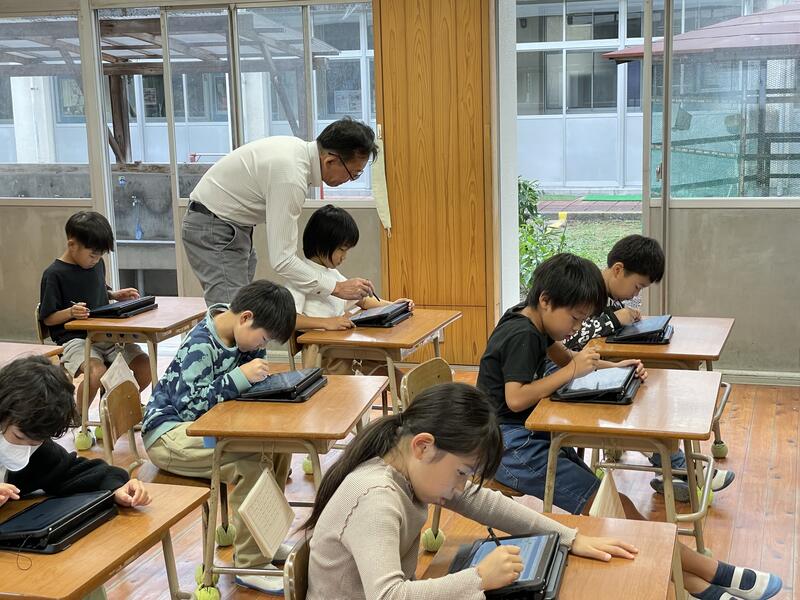

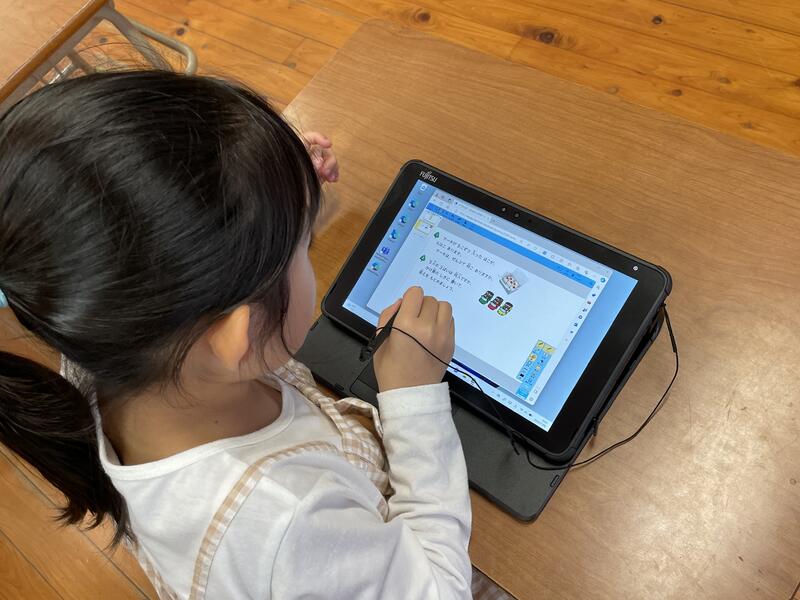

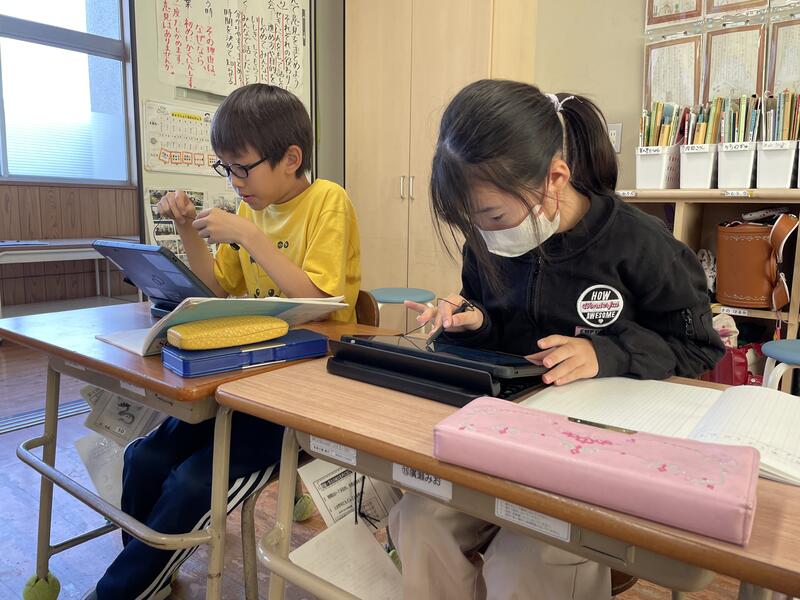

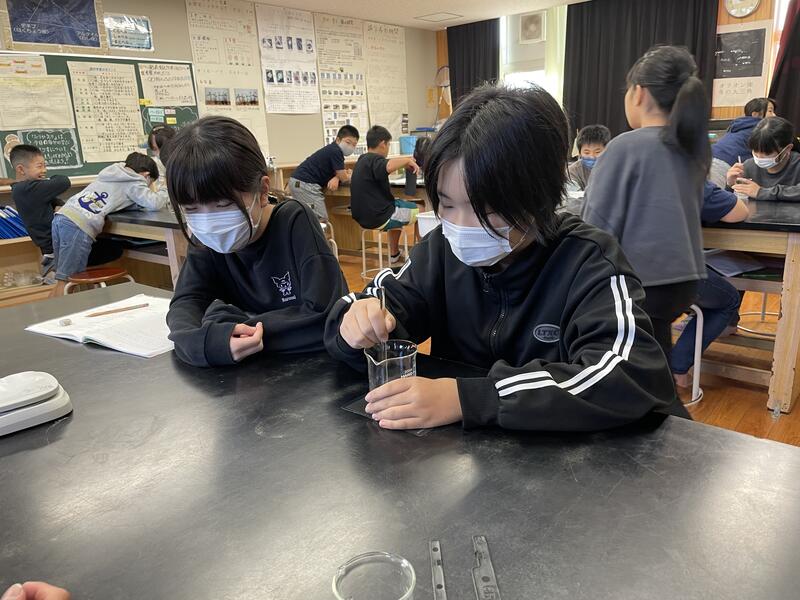

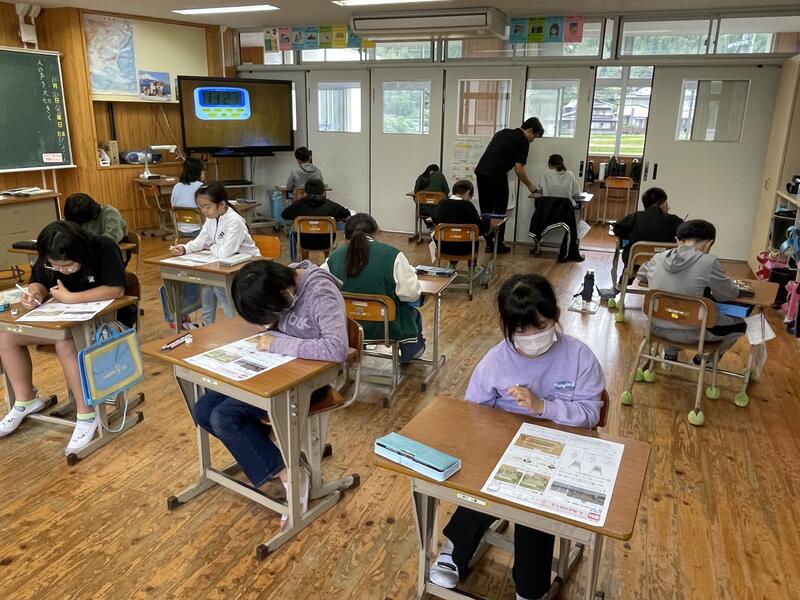

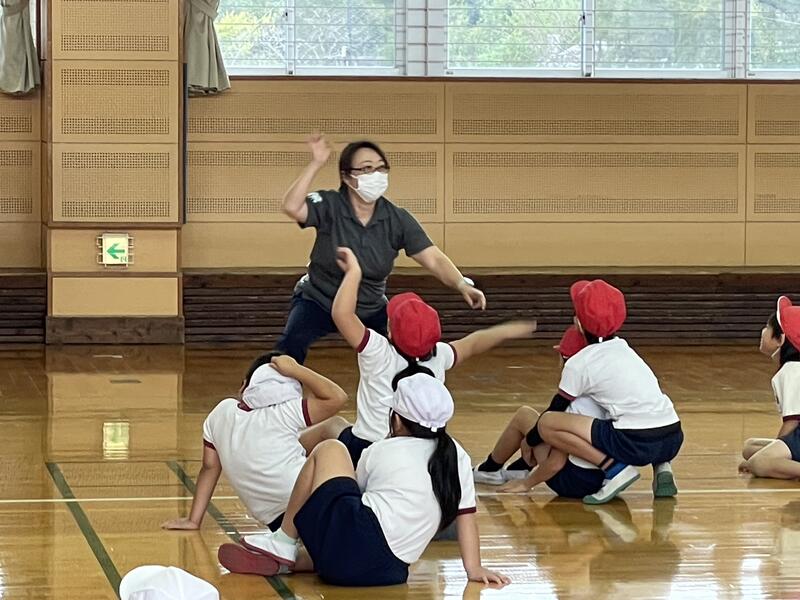

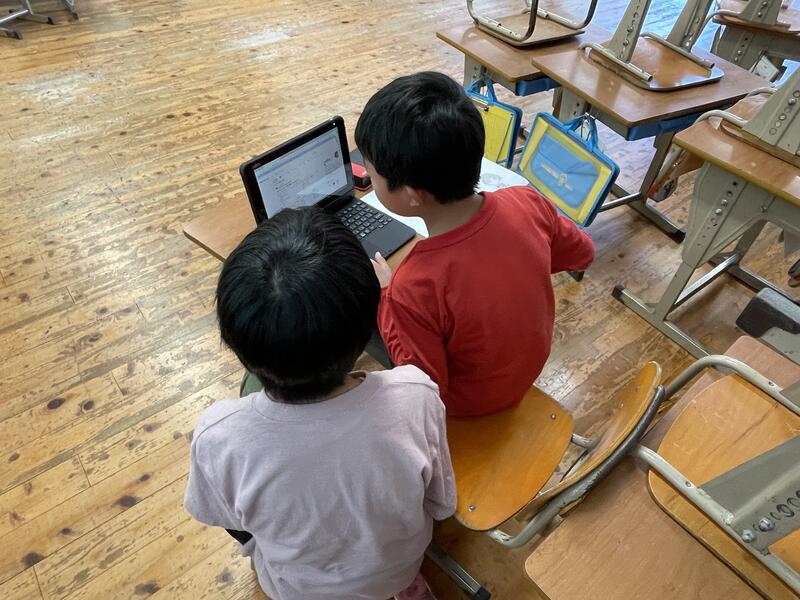

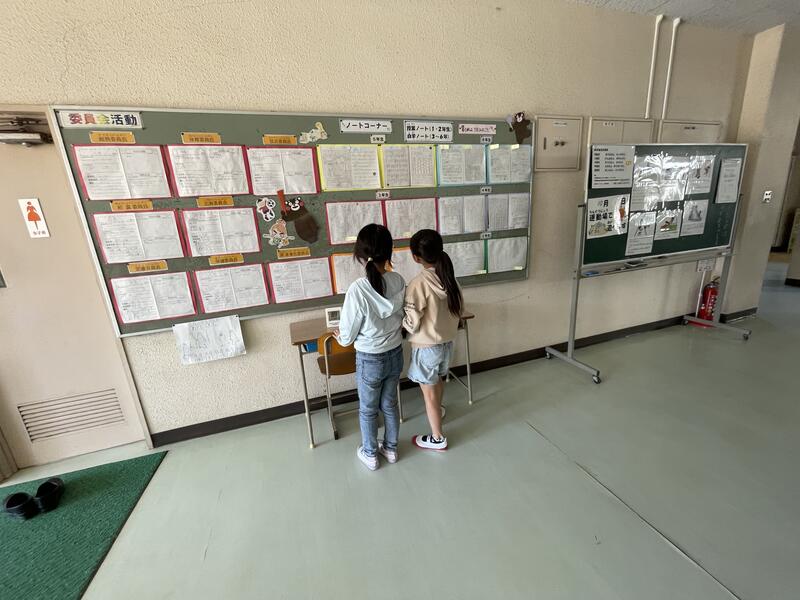

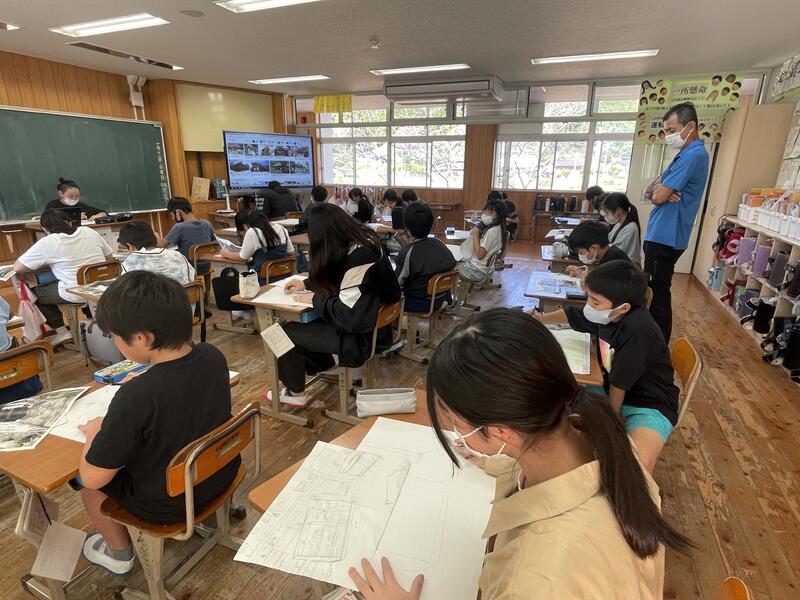

今日の子どもたちの様子です。

教室や屋外で、にぎやかな声が聞かれました。

今日の南関一小

日中は、あたたかく気持ちよく過ごせました。

今日の子どもたちの様子です。

今日の南関一小

今日、6年生は週末に修学旅行が行われるため、振替でお休みです。

もうすぐ雨が降りそうな天気です。

今日の南関一小

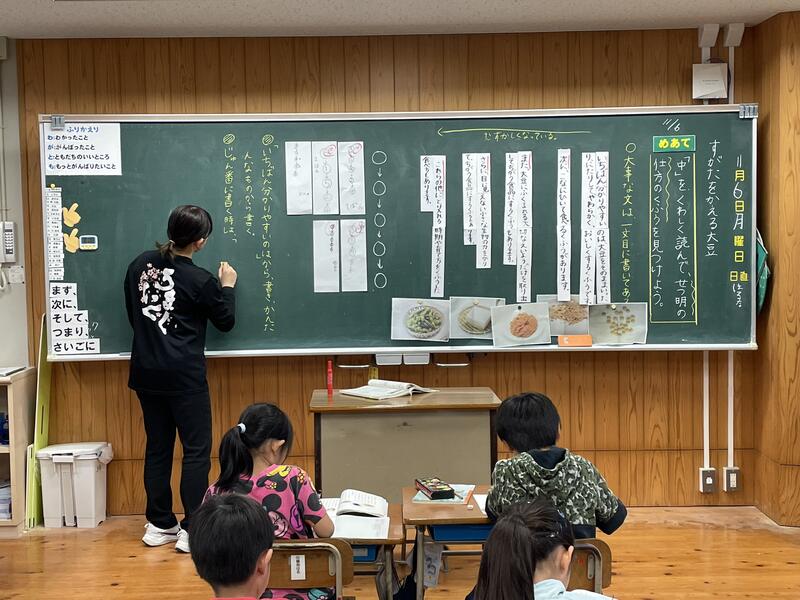

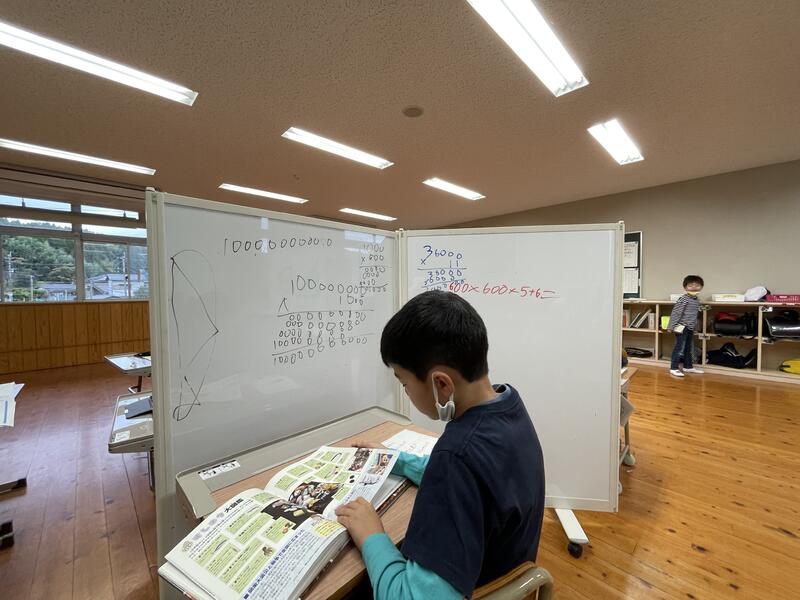

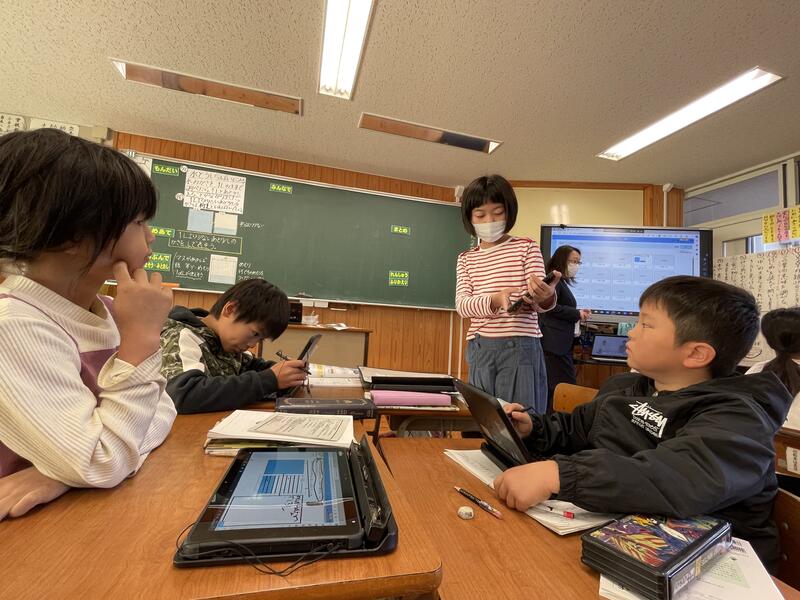

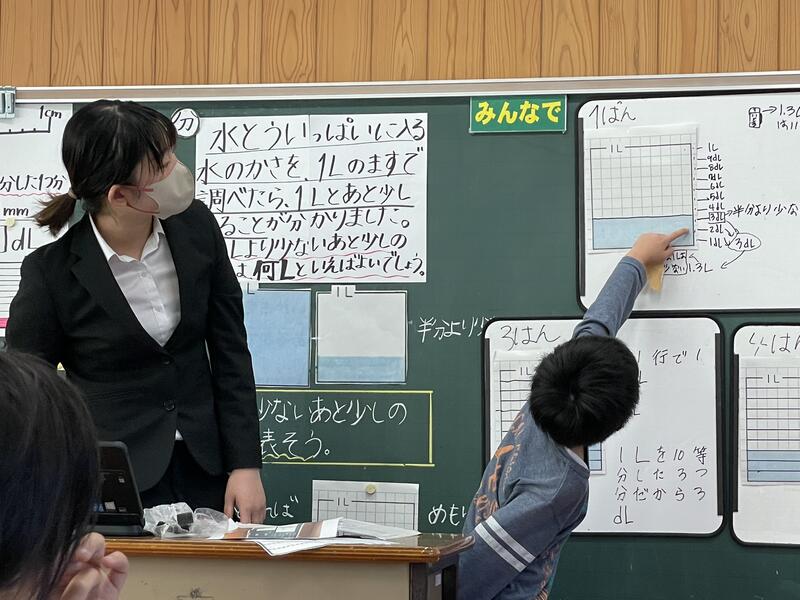

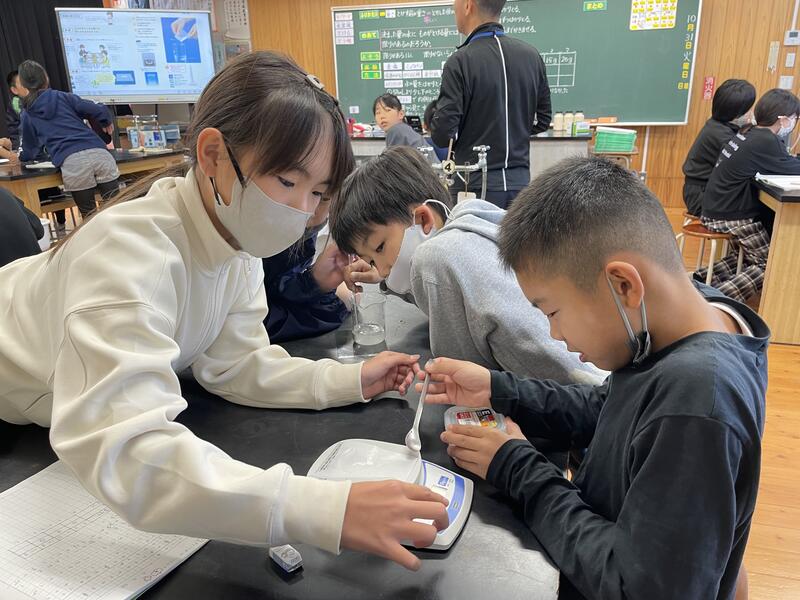

今日は3年生で算数の研究授業が行われました。

みんなで「1Lより少ないかさをLであらわす方法」について考えました。

今日の南関一小

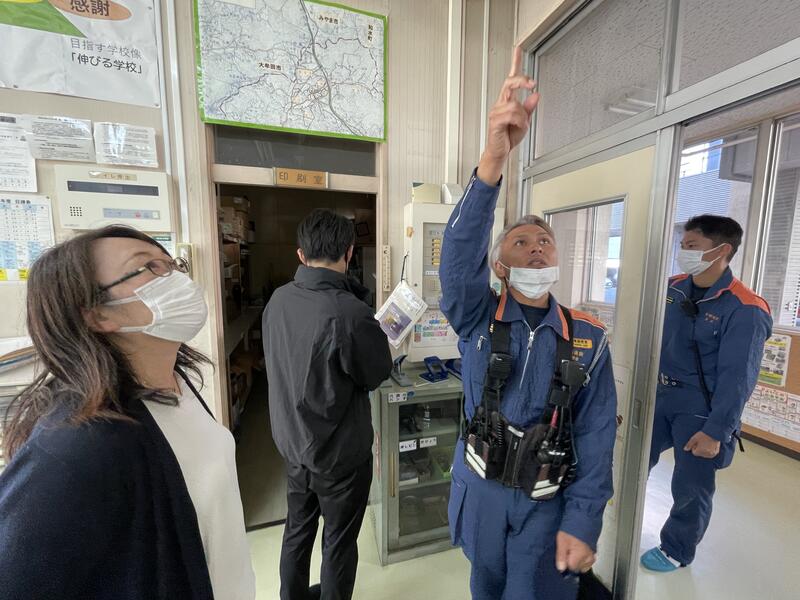

今日は2時間目に避難訓練(地震・火災)を行いました。

避難開始から2分29秒で全員が運動場に避難することができました。

静かに避難する姿は、前期よりとてもよくなっていました。立派です。

学校の施設についても、南関分署署員の皆様から詳しく説明いただき、私たち職員にとっても良い学びの機会となりました。ありがとうございました。

学校だより10月号

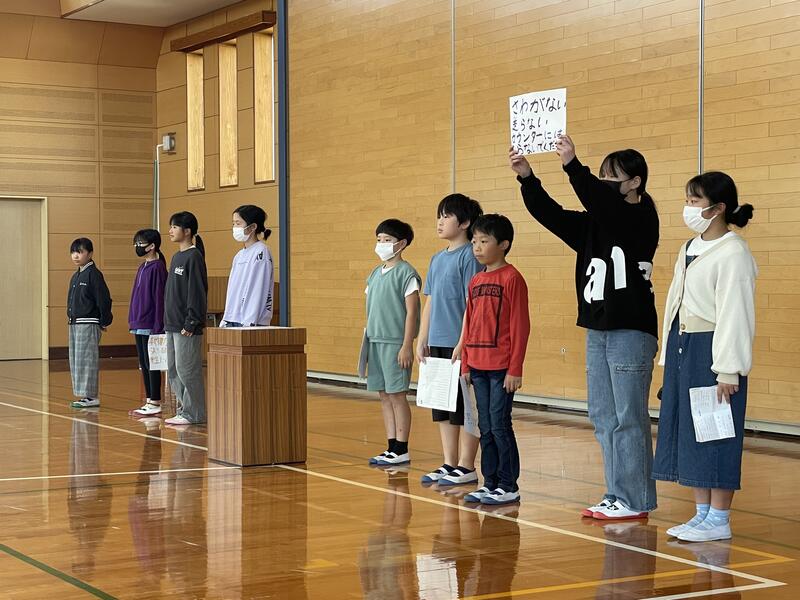

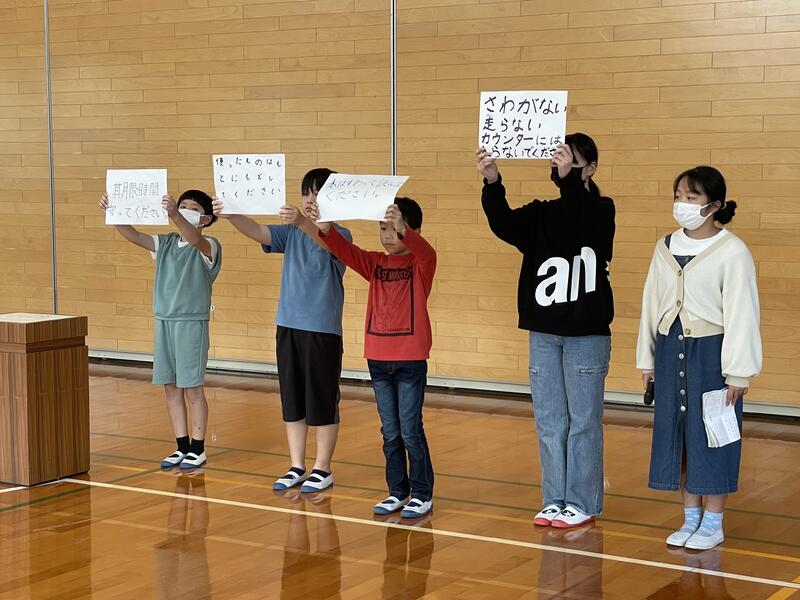

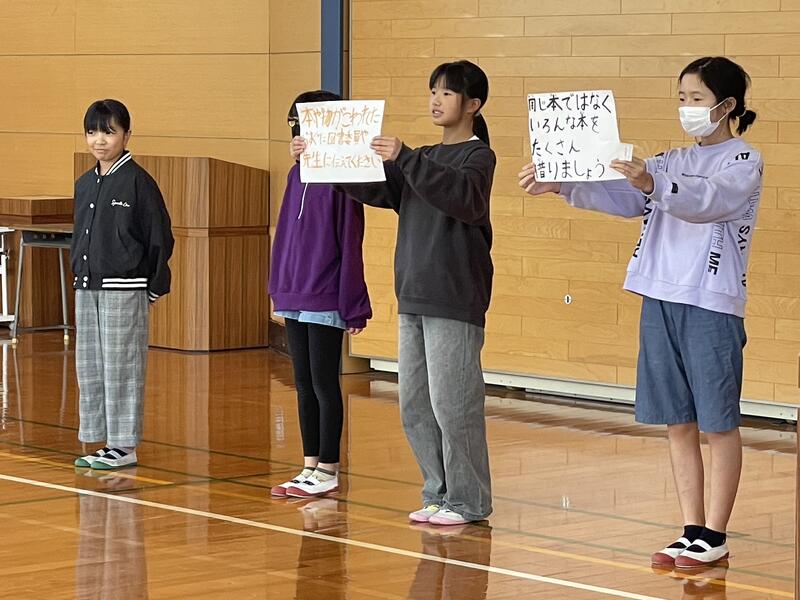

児童集会

今日、児童集会があり、図書委員会のみんなから、「図書室の使い方」のお願いと「たくさん読んだで賞!」の表彰が行われました。

トップの2年生の男の子は、4月から9月の間に図書室の本を158冊借りて読んでくれました!

これからもたくさん読んでね。

今日の南関一小

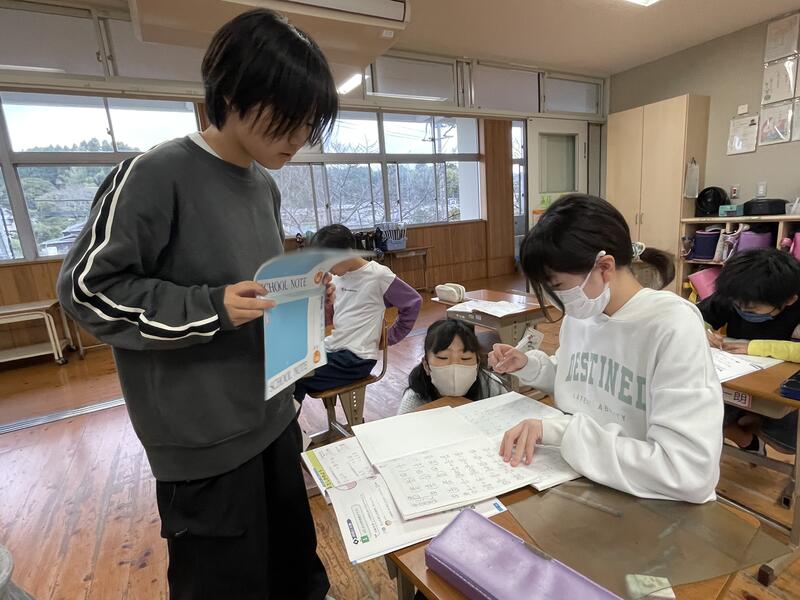

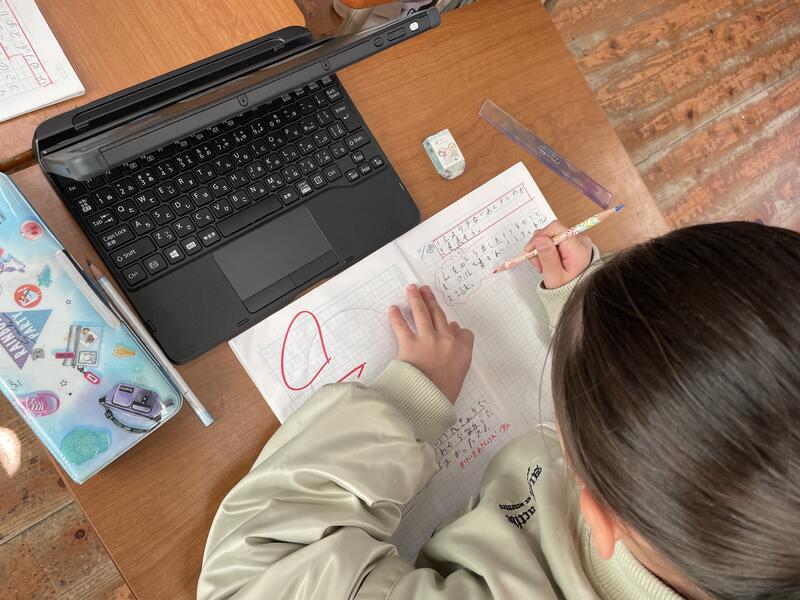

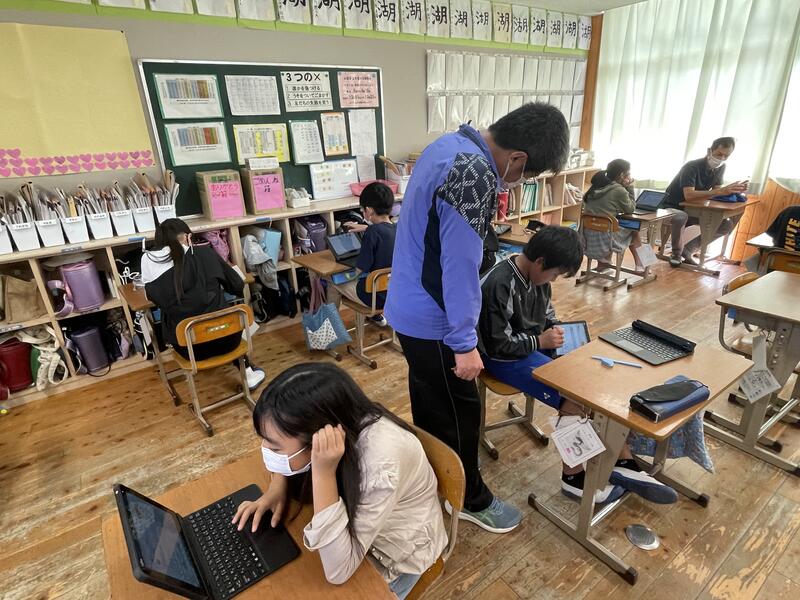

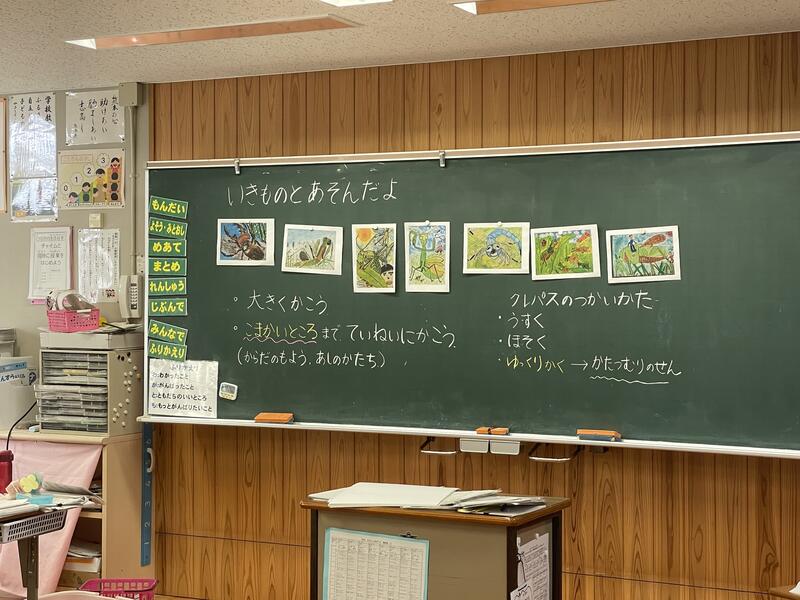

今日の子どもたちの様子です。

今日の南関一小

今日の子どもたちの様子です。

インフルエンザやかぜにかかったりする子どもたちが増えています。

学校では、手洗い、うがいや規則正しい生活について改めて指導します。

ご家庭でもご配慮、よろしくお願いいたします。

今日の南関一小

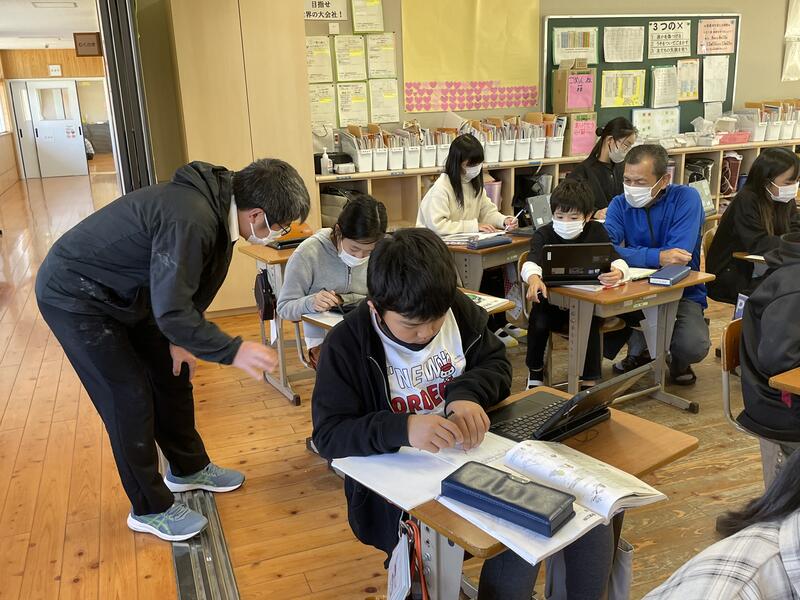

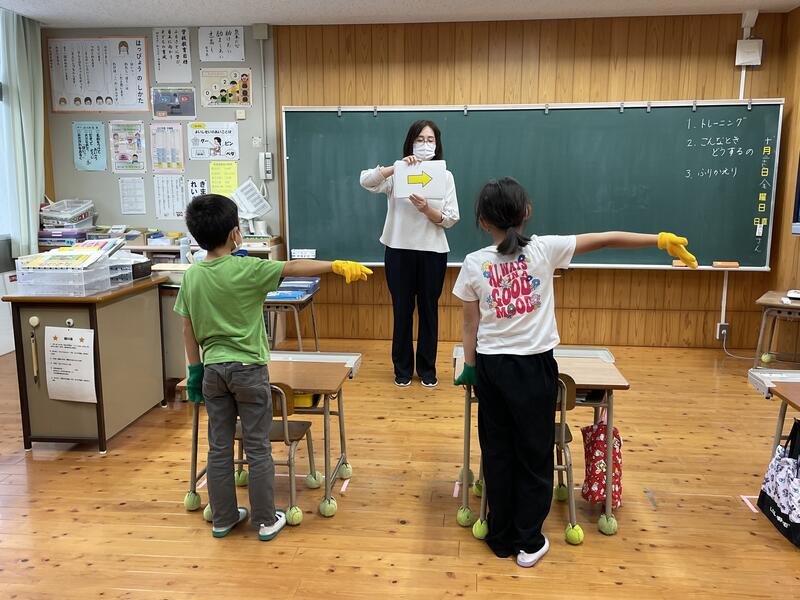

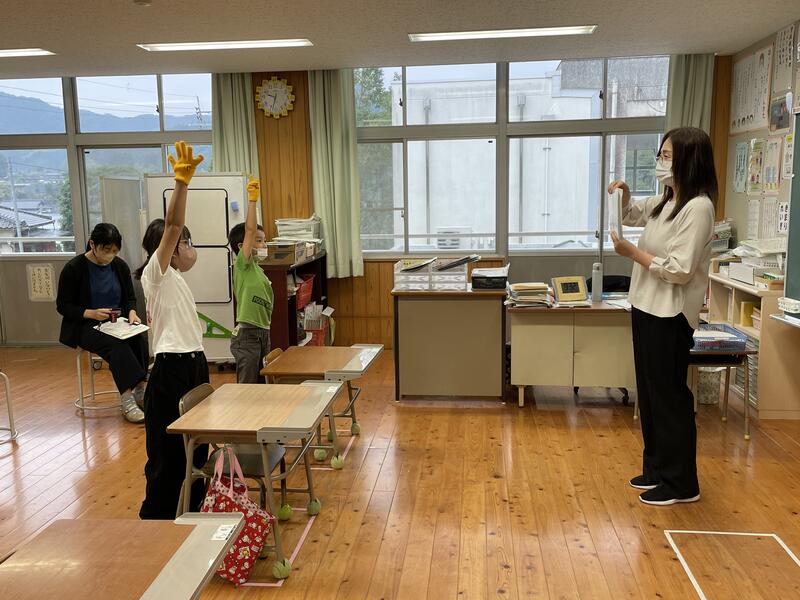

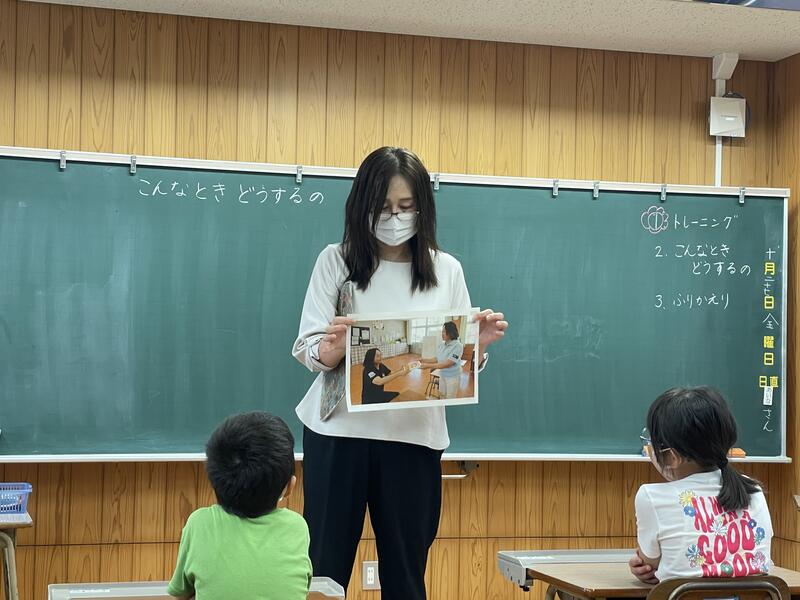

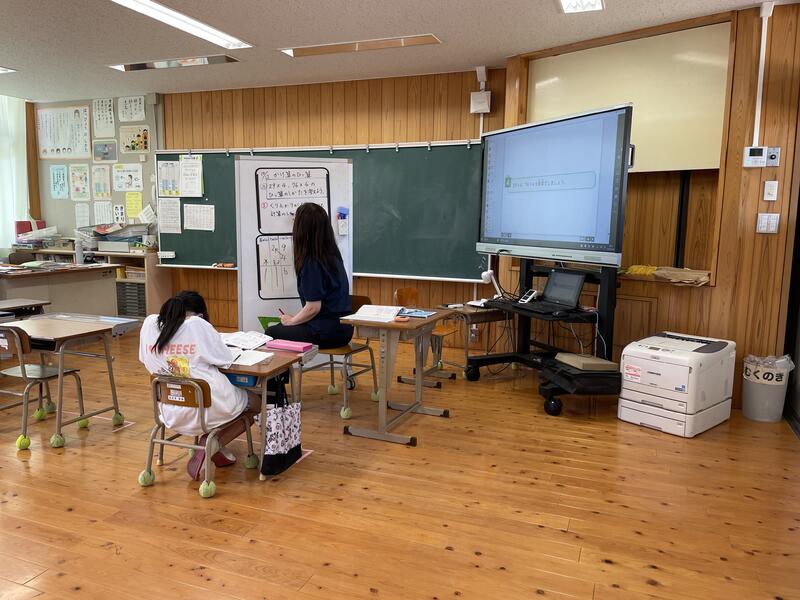

今日は、むくのき学級で研究授業がおこなわれました。

自立活動「こんなときどうするの」の様子です。

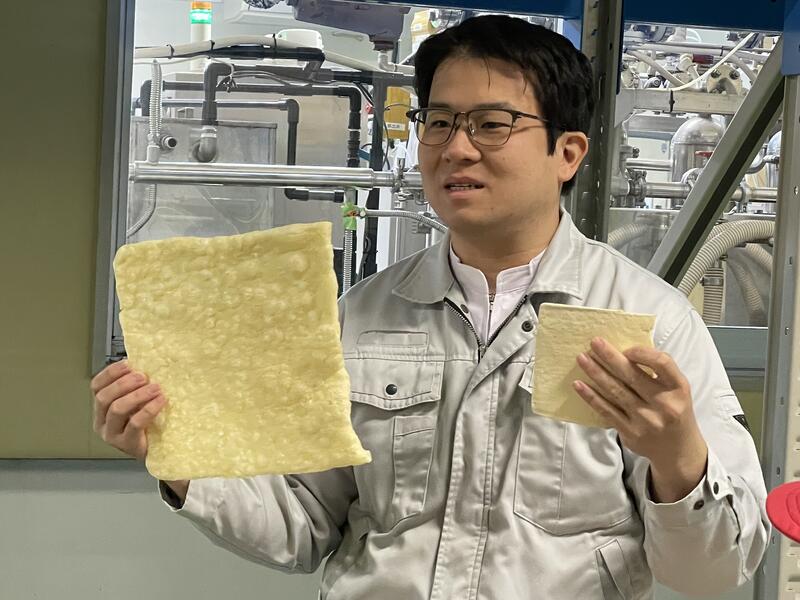

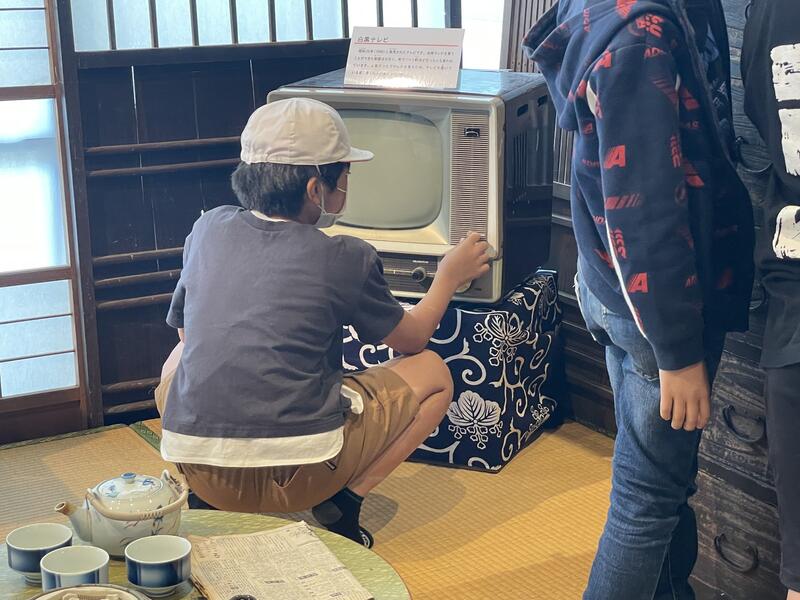

3年生社会科見学旅行

今日は3年生の社会科見学旅行です。

随時更新していきます。お楽しみに。

地域の大切な伝統行事

22日(日)に大津山阿蘇神社境内で大津山子ども相撲大会が4年ぶりに開催されました。

始まりは江戸時代にさかのぼり、百数十年の歴史がある地域の大切な伝統行事です。

本校児童も参加し、熱戦を繰り広げました。

昨日から今日にかけての南関一小

まずは、昨日の一斉下校の様子です。

総務委員のみんなが前に立ち、人権宣言を毎週確認しています。

みんなで「さようなら」を言った後、見送っていたら、6年生から声をかけられました。

「うん?どうしたの?」と尋ねると、

「劇の台本を作ってくださって、ありがとうございました。」

「わたしは、『しけ さん』(登場人物の名前です)をやってみたいです。」

「わたしは、ナレーターをやってみたいです。」

と話してくれました。

どうもありがとう。

本校では、後期に郷土の偉人、北原白秋の生涯を6年生を中心に全校で劇化することに取り組もうとしています。

まだ始まったばかりでどうなるかわかりませんが、みんなで力を合わせて頑張っていけたらいいなと思っています。

今日の子どもたちの様子です。

週末は、お子さんの体調管理よろしくお願いいたします。

今日の南関一小

昼休みの様子です。

今日の南関一小

校門前のプランターに用務員の先生がパンジーを植えてくれました。

かわいいですね。

今日の子どもたちの様子です。

今日の南関一小

月曜日の子どもたちの様子です。

今日の南関一小

今日の子どもたちの様子です。

一日の気温の差が大きくなってきており、体調を崩しやすい時期になっています。

週末は、なるべく人混みは避けて、しっかりと休養を取ってほしいと思います。

保護者の皆様、お子さんの体調管理をどうぞよろしくお願いいたします。

今日の南関一小

5年生以外の子どもたちの様子です。

5年生が脱穀をしました。

今日は、5年生が田んぼで脱穀の作業を行いました。

とてもよい体験活動ができました。

ご協力いただいたみなさま、子どもたちに貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。

東門にのぼり旗を取り付けました。

今日、東門の左右に事務の先生が防犯用ののぼり旗を取り付けてくれました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 猿渡 博実

運用担当者

教諭 西村 隆二

〒861-0803

熊本県玉名郡南関町関町188 南関町立南関第一小学校

TEL:0968-53-0009

FAX:0968-53-0086

E-mail:

URL:

http://es.higo.ed.jp/nankan1e/