学校ブログ

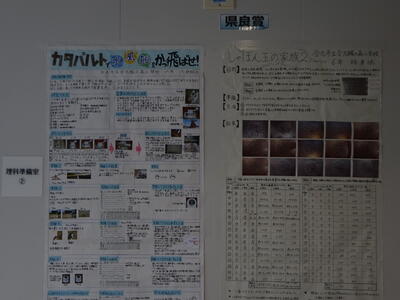

科学展作品展示

夏休みに子ども達が取り組んだ自由研究。県や菊池郡市でも科学展として実施され、先日、菊池郡市の審査会が行われました。今年は、夏休み期間中も学校に来て、研究方法や実験などを理科専科の種村先生や理科担当の杉本先生と取り組んでいた子ども達もいました。

現在、菊池郡市科学展で入賞(金賞・銀賞・銅賞)となった作品の一部(22点)が、理科室前廊下と小多目的室内に展示されています。こどもらしい発想で調べたものから、科学的なものまで、見るだけでも楽しむことができるものとなっています。今回展示している自由研究のテーマは次のとおりです(テーマと学年のみ)。

「うごくこま」「どんないろができるかな」(1年)、「イッツ消臭タイム」「元気の森こうえんのせみのぬけがらを調べる」(2年)、「おふろのあわのふしき」(3年)、「手作り草木染めの研究」「空と天気の関係調べ」「酸性水とアルカリ水でのアサガオの育ち方」「犬のしぐさと気持ちの研究」「ろかって何だろう」「どろ水をきれいにしよう」「場所などを変えて車を走らせよう」「ぶどうジュースの変化」(4年)、「線香花火を長く楽しくするには」「紙や食べ物にでんぶんが入っているのか?」「ダ・ヴィンチの橋~はしで橋を作ってみた~」「身の回りの薬草について」「パラシュートの研究」(5年)、「味に酸性かアルカリ性か関係があるのか」「しゃぼん玉の家族2」「カタパルトで水風船をかっ飛ばせ!」「どうすれあとれる?すみっこのよごれ」(6年)

おもちゃランド

2時間目に体育館で、2年生が1年生を招待して「おもちゃランド」を行っていました。

この日に向けて、2年生の生活科では、手作りのおもちゃやゲームづくり、ルールなどを示したかんばんづくり、折り紙などで作った景品(おみやげ)などの作成を行っていました。

招待された1年生は、おみやげを入れるマイバッグ!を手に体育館前にスタンバイ。「ヨットカーやさん」「ふくろロケット」「ひょんコップランド」「木のぼりおさる」「トコトコ車」「しゃてきやさん」など、それぞれのブースには1年生の行列ができて、大盛況でした。

Let'sつなひき 最終日

体育委員会主催のLet's楓スポーツタイム「つなひき編」もいよいよ今日が最終日。最終日はもちろん5・6年生です。

今日の給食、カレーライスをしっかりと食べてエネルギー補給をした5年生が、昼休みになると早々とみんなの玄関で、つなひきに「出待ち」をしながら、つなひきのイメージトレーニングと勝利のピースサイン?!の自主練に励んでいました。待ちに待った「つなひき」が伝わってきました。

いさ、つなひき!さすが、5・6年生だけあって、まさしく力と力のぶつかり合いと言いたいところですが、人数VS人数の戦いで、やはり人数の多い方が強いようでした(あくまでレクレーションのため、細かい人数調整はありません)。

特に盛り上がったのが「5年生VS6年生」。ここでも5年生の圧倒的な人数に少数精鋭?!の6年生が最後は、引きづられる・・といった状況でしたが、やさしい6年生は「5年生に華をもたせた」と余裕?でした。

たかが「つなひき」、されど「つなひき」。みんなで綱を引く楽しさや声をかけ合い気持ちを合わせる心地よさ、負けても勝っても喜べる楽しさなど、充実した20分間でした。

企画や運営、準備をしてくれた体育委員会に感謝です。次回は、何があるのか楽しみにしいます。

知事出前ゼミ(中学校)

合志楓の森中学校で行われた蒲島知事の知事出前ゼミに、6年生も参加をさせていただきました。中学生と一緒に蒲島知事の「逆境の中にこそ夢がある」というテーマでの講話が聞けたことは、大変ありがたく思います。

詳細は、楓の森中ホームページ関連ページをご覧ください。

今回、参加ではなかった5年生の数名は、みんなの玄関で蒲島知事を一目みようと「出待ち」をしながら「6年生いいな~」との声が聞かれていました。

Let'sつなひき 第二弾!

Let'sかえでスポーツタイム「つなひき編」の2日目、今日は、3・4年生です。2日目で、中学年だけに給食後の片付けをテキパキと済ませたようで、5分後には、各クラスが「綱」の前に整列を完了!みんなやる気満々です。

3・4年生では、つなひき経験者は、1・2年生に比べるとさらに減ってクラスで10人程度。それでもさすが中学年だけあって、力強さが違います。どの対戦も拮抗したものになり、見ている側も力が入りました。担任の先生方も思わず加わって大いに盛り上がりました。

今日、運営をしてくれた5年生の体育委員もバッチリでした。

Let's つなひき!

体育委員会が定期的に昼休みに実施している「Let'sかえでスポーツタイム」。今回は、なんと「つなひき」です。

運動会では、つなひきは実施していないため本校には綱引きの「つな」がありません。そこで、合志南小から事前にお借りしての実施となりました。

今日は、1・2年生が対象の日でした。1年生に尋ねると、幼稚園や保育園などで綱引きをした子どもは半数程で、初めてという子ども達も多かったようです。2年生は、待っている間に「腕立て」の準備運動?!をしたりとそれぞれの「つなひき」を楽しんでいました。5・6年生の体育委員がしかっかりと運営してくれていました。

明日(4日)は3・4年生、5日は5・6年生が「Let'sつなひきタイム!」です。

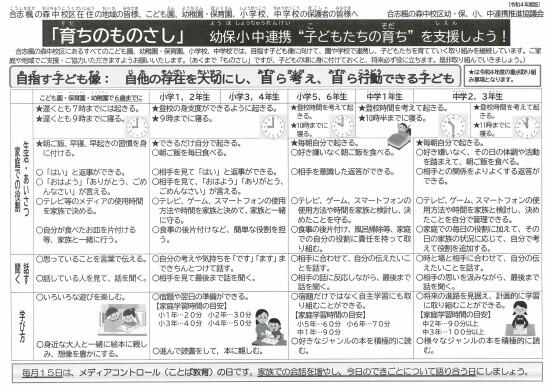

そだちのものさし

先週、配付している「そだちのものさし」(そだちのものさし.pdf)は、合志楓の森中学校区内にあるこども園・幼稚園・保育園と小学校、中学校で連携して、子ども達を育てていく際の指針(ものさし)となるものです。合志楓の森中学校区幼・保、小、中連携協議会で、担当職員で園児や児童生徒の実態をもとに作成しています。

今年度は、特に「早寝早起き」を重点に取り組んでいきますので、ご家庭でもご協力をお願いします。

【こども園・幼稚園・保育園(6歳までに)】

★遅くとも7時までには起きる。★遅くとも9時までに寝る。

【小1~小4】

★登校の身支度ができように起きる。★9字までに寝る。

【小5・小6】

★登校時間を考えて起きる。★10時までに寝る。

【中1・中2】

★登校時間を考えて起きる。★10時半までに寝る。

【中3】

★登校時間を考えて起きる。★11時までに寝る。

菊池恵楓園の花火

昨年もこの時期に菊池恵楓園で打ち上げられた花火(昨年度のブログ)。校区内での花火のため、自宅からみた子ども達も多かったのではと思います。本来なら菊池恵楓園で行われる夏に行われている納涼盆踊り大会で打ち上げられますが、感染予防で今年も中止され、この時期に上げられたようです。

学期末で事務整理で残っていた小・中学校の先生方が、仕事を忘れて・・・まさしく頭上にあがる花火を堪能していました。今年も最後は、自然と拍手がおこりました。菊池恵楓園自治会の皆様、ありがとうございました。

英語検定

放課後、3階の中学校の教室では、英語検定が行われていました。中学2年生と3年生は全員(県・市等からの補助)、中学1年生は希望者とのことでした。今回は4級から準2級までが実施され、それぞれの教室での受検でした。

毎回、小学生にも事前紹介されており、今回も6年生2名が中学生の中に混じって、3級(中学3年生程度)を受検していました。英語検定は、各中学校で実施されていますが、本校にとっては、この英語検定も中学校と施設一体型のメリットの一つです。

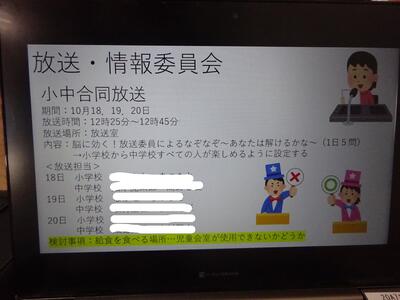

第3回小中合同委員会

第3回の小中合同委員会が行われました。休み時間などを使って、小・中各委員会の委員長・副委員長が数回、打合せをしてきていることもあり、会自体も前よりも一体感が感じられる中、各委員会から、今後の取組を発表されました。

小中合同掲示版設置(生徒会・企画委員会)、読み聞かせ(図書委員会)、たてわり人権集会(人権委員会)、無言掃除コンクール(環境ボランディア委員会)、「脳に効く!放送委員によるなぞなぞ」(放送・情報委員会)、エプロンチェック月間(給食委員会)、自学コンクール(学習委員会)、小中合同手洗いチェック(保健委員会)、小中合同鬼ごっこ(体育委員会)、靴そろえ、右側歩行(生活委員会)。早いところでは後期(10月)から活動が始まるようです。委員会活動は、合志楓の森小・中学校の自治活動でもあります。子ども達でよりよい学校説活を作り上げていく楽しみも味わって欲しいとおもいます。

これまでには小中の担当の先生方がアドバイスをされ、小学校の特別活動担当の宮田先生が全体をマネジメントして、子ども達の活動を支援しています。これからが楽しみです。

読める漢字

前期もあと1週間となりました。1年生も入学して半年がすぎ、すっかり学校生活にもなれ、「ピッカピッカの1年生」から「しっかりした1年生」になってきています。

毎日の授業でも学習習慣が少しずつ身についてきています。4月には、「あいうえお」の5ひらがな学習から始まり、カタカナの読み書きなどを学び、短い文も書けるようになっています。この半年の成長が見られます。

そして、今は、漢字の読みや書きの学習も始まりました。画数の少ない漢字を一つずつ学習しています。1年生では80字の漢字を学習し、小学校6年間で1026字となります。

少しずつ読める漢字も増え、読める本や書く文もより書きたいことを詳しく書くことができるようになっていきます。楽しみです。

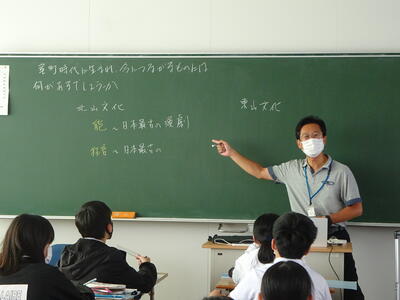

狂言は日本最古の喜劇!

6年生の社会科は、楓の森中の喜納(きな)先生に授業をしてもらっています。中学校の社会科授業を長年されているため、中学校での歴史的分野、地理的分野、公民的分野につながる6年生の社会科についても分かりやすい授業をされています。社会科は、覚えることが多いとか暗記教科などと言われることもありますが、6年生では楽しそうな社会科の授業光景が見られます。

今日は、室町文化についての授業を3組でされていました。「室町時代から今につながるものは・・・」というテーマでどうか資料などで具体的に子ども達に示しながら授業が進められていました。「能」は日本最古の芸能、「狂言」は?「日本最古の喜劇」。「狂言」が子ども達の中でも身近なものとして捉えられていたようです。

放送室での一コマ

朝や給食の時間には、放送委員会による放送が行われています。

今日の給食の時間には、掲示委員会からのお知らせがありました。お知らせを担当する掲示委員会の6年生2人と5年生1人は、放送10分程前には放送室前にタブレットを持って待機しています。3人は、放送原稿をタブレットで作ってきていて、事前打合せをしながら修正していました。こんなところでもタブレットを使いこなしています。

放送室に入ると、放送する掲示委員会の5年生がリハーサルで読み上げます。それを聞いていた放送委員の6年生が「もう少しゆっくりね」とアドバイズ。さらに、もっとこうしたがいいと、掲示委員会の6年生が、パッと原稿を打ち替えて修正。

いよいよ本番、「緊張する~」と言っていた5年生の背中には、放送委員の6年生がそっと手を置き、掲示委員の6年生2人は、その脇で手を口にあてて動きを止めて立っています。

無事、放送終了。掲示委員の6年生が一言「話してないけど、なんだか緊張した~」。わずか数分の間でしたが、いろいろな体験と成長が見られたとてもいい時間でした。

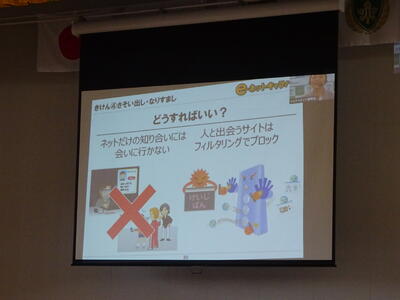

インターネットとのつきあい方

6年生は、「インターネットとのつきあい方」について、3時間目に体育館で学習をしました。数名の保護者の方々も参加していただきました。

今回は、e-ネットキャラバンの講師の方がスライドを使って分かりやすくお話をしてくれました。私達の生活にはなくてなならないものとなったインターネットとのよりよいつきあい方をするために、まずは、7つの「きけん」について話がありました。①ネット依存 ②ネットいじめ ③あらしい情報の拡散 ④さそい出し・なりすまし ⑤個人情報 ⑥ネット詐欺 ⑦著作権・肖像権について、子ども達の身近な話題をもとに説明がありました。うなずきながら聞いている子どもの多く、実際にネット社会で体験している子どももいたようです。

本校でも8,9割の子ども達が、ネット接続できるスマホやタブレット、ゲーム器機などもっています。ご家庭でもネットのことやルールづくりについてお話をしていただればと思います。

PTAだより発行!

「私たち合志楓の森小学校PTAは、良くも悪くもゼロベースのPTAです。役員もほぼ初めてのPTA役員で、手探り状態ですが楽しく活動しています♪」(PTAだよりから引用)

今回、現在のPTA活動を知っていただく一つとして、「PTAだより 第1号」が役員の方々によって発行されました。

PTAだより1号.pdf

昨年の6月末に初のPTA総会(書面決議)を経て、合志楓の森小PTAが設立して約1年半が経ちました。その間の活動も「ゼロベース」で考えられながら行われています。また、定例の役員会で、子ども達や保護者の方々にとってよりよいPTAとは、どのようなものかは、常に話題となっています。

そうした思いが込められているPTAだよりです。ぜひご一読ください。PTAだより1号.pdf

登校時間の雷雨

今朝の激しい雷雨は、登校時間帯と重なり、子ども達も大変な思いをして登校してきました。また、急きょ、車での送迎をされたご家庭も多く、教頭先生や職員が雷雨の中、交通整理を行いましたが、駐車場は一時的に混雑した状況となりました(出入口が一カ所のため、周辺道路での渋滞となったことにはお詫びいたします)。そのような中でしたが、多くの保護者の皆様が駐車場内でのルールを守っていただき、子ども達の安全な登校ができたことに感謝いたします。(参考【R4.4.27】駐車場の進入について(お願い).pdf)

雷の音や稲光などもあり、登校してきた子ども達も、雷の度に反応していました。6年生の教室では、いつもと変わらずトランプをしたり、宿題?!をしたりする光景がみられましたが、外の稲光をタブレットで録画記録する強者も見られるなど、冷静な対応の6年生の姿がありました。

中学生と一緒に

8月末に小学校と中学校で初めて行った「合同委員会」(関連ブログ)。その後は、各委員会で休み時間を使って子どもたちで打ち合わせの時間を作っています。

1週間ほど前の昼休みには、1階ロビーで放送員会がテーブルを囲んで打ち合わせを行っていました。中学生がリードをしてくれて小学生も安心な様子でした。今日の昼休みのロビーでは、放送員会に加え給食委員会も小中で打ち合わせを行っていました。

放送委員会にカメラを向けると、小中一緒に笑顔でピース。和やかな中での小中学生の活動、今後が楽しみです。

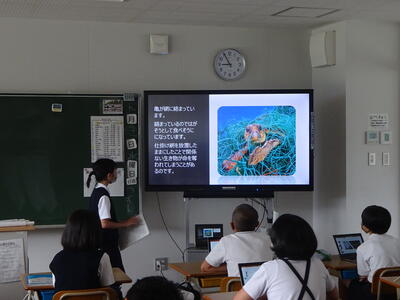

環境問題のプレゼン

総合的な学習の時間で、5年生は水俣学習を行ってきています。学習の中で環境問題について、子どもたちがそれぞれのテーマで調べ学習を進めてきました。現在、調べたことをタブレットでプレゼンとしてまとめ、クラス内で発表しています。4年生の時から、タブレットでプレゼンを作成することは何度か経験していますが、5年生になり、プレゼンの枚数も増え、内容もさらに充実していていました。今日は、5年1組で発表があっていましたが、体験談なども交えた発表も盛り込むなど、より説得力のあるものに仕上がっている子どももいて驚かされました。

音楽の秋

音楽室から歌声や合奏の音が聞こえてくるようになりました。音楽の授業は、感染予防対策の影響を特に受ける教科のため、歌はもちろん、リコーダーや鍵盤ハーモニカを使う活動については制限せざるを得ない状態でした。その中で、山下先生(音楽専科)も色々と方法を工夫し試行錯誤しながら、音楽の授業を行っていました。

感染状況も落ち着き、県リスクレベルも引き下げられ、音楽の授業でも活動が再開されています。久しぶりに合奏も行われており、4年生では「銀河鉄道999」をクラスで練習しています。

道徳公開授業

今日の午後から本校を会場に熊本県道徳教育研究大会(菊池大会)が開催されました。県内から約160名ほどの先生方が来校されました。小学校では、2年2組の三城先生が授業を公開し、4年2組では菊陽北小学校の水野先生が授業、5年3組では泗水小学校の越猪先生が授業をされました。また、楓の森中では2年2組の東野先生が授業公開をされました。

2年生の三城先生は「自分を好きになる」という主題で、「どうして うまくいかないのかな」を教材にした授業でした。うまくいかなかった時の主人公が自分を好きになる気持ちの変化を考えながら、友達のよさや自分のよさに気づく大切さを一緒に考えていきました。

4年2組と5年3組の子ども達は、今回、授業をされた先生からは2回目の授業でしたが、それぞれの主題についてしっかりと考え、自分の意見を発表している姿が見られました。また、授業クラス以外は、自習でしたが、それぞれの課題にしっかりと取り組んでいる様子は、来校された先生方からも「すごい」とお褒めの言葉をいただきました。