学校ブログ

校内工作展

13日(金)まで、工作を展示しています。

13日(金)は、授業参観ですので、その際にごらんください。(ちなみに以下は、2年生の工作です)

(校長 佐藤 政臣)

3年理科「ものの重さ」

3年理科は、「ものの重さ」について学習しました。

物は、「体積が同じでも重さに違いがあること」を学びます。

本日用意されたものは、同じ大きさの「鉄」、「銅」、「プラスチック」、「アルミニウム」です。子どもたちは、全員手で持って重さを比べてみました。

手で持ってもわからない子どもたちもいます。

「重い順に並べてください」という先生の指示に対して、意見が二つに分かれました。

まず、一つ目の意見は、一番重いのは「鉄」、次に「銅」、そして「アルミニウム」、一番軽いのが「プラスチック」という「①鉄→②銅→③アルミニウム→④プラスチック」に対して、

鉄より銅の方が重いという、「①銅→②鉄→③アルミニウム→④プラスチック」という意見。

答えは、銅の方が鉄より重いのです。子どもたちは、こっちが重いかな?どっちだろ?と試行錯誤していました。

(校長 佐藤 政臣)

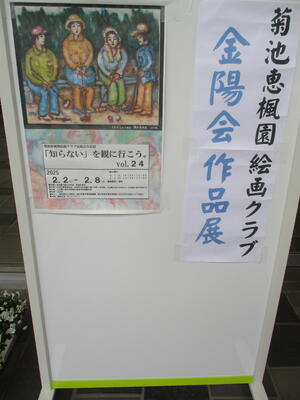

菊池恵楓園絵画クラブ金陽会作品展の一般公開開催中

2月7日(土)10:00~15:00、2月8日(日)10:00~14:00の2日間、合志楓の森小中学校の地域交流室で、「菊池恵楓園絵画クラブ金陽会作品展」の一般公開をしています。

昨日土曜日は、大勢の方にお越しいただきました。本日も14時まで開催していますので、ご来場よろしくお願いいたします。(校長 佐藤 政臣)

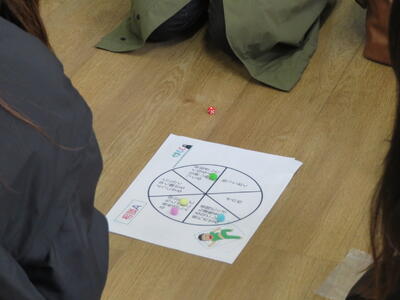

新1年生体験入学がありました

きょうは、来年度入学予定の子どもたちが、1日体験入学に来てくれました。体育館では、まず、オープニングで5年生が「チェッコリダンス」を披露しました。練習の成果を発揮して、みんなノリノリで踊りました!新1年生はちょっと緊張気味でしたが、5年生と一緒に楽しむことができました。

その後、保護者の皆様は「親の学びプログラム」、新1年生は、5年生と学校探検や交流を行いました。5年生がやさしいお兄さんお姉さんになってお世話する姿を見て、頼もしさを感じました。新1年生も喜んでいました。新1年生のみなさんが入学してくるのをみんな楽しみに待っていますよ。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

【今週末一般公開】菊池恵楓園絵画クラブ金陽会作品展

2月2日(月)から8日(日)までの日程で菊池恵風園絵画クラブ金陽会作品が開催中です。4年1組が鑑賞しているところにおじゃましてきました。お気に入りの絵の前でメモをとったり、キュレーターの藏座さんに絵の説明をしてもらったりして、本物の絵をじっくり楽しむ子どもたち・・・。いきいきとした子どもたちの表情が印象的でした。保護者の皆様や地域の皆様にもぜひみていただきたいすばらしい作品ばかりです。今週末は一般公開も予定されています。ぜひ、お越しください。会場:本校地域交流室 日時:2月8日(土)10:00~15:00、2月9日(日)10:00~14:00 (主幹教諭:濱坂 由紀美)

ようこそ合志楓の森小学校へ

2月5日(木)、西合志第一小学校の5・6年生が来てくれました。2校時は、本校で開催している「金陽会作品展」の見学をされた後、3校時は、交流授業で一緒に学習に参加してもらいました。本校の子どもたちにとっても、楽しい時間になったようです。西合志第一小学校の皆さん、ありがとうございました。(教頭 岩木 登紀子)

6年「ランドセルの絵を描こう」

2月5日(木)、画家の松永健志さんをお招きして、6年生の絵画指導を行いました。今回のテーマは「ランドセルを描こう」でした。6年間ともにした自分のランドセルを見ながら、思い思いに描いていくことができました。リアルタイムで絵を描き上げていく松永さんの様子を近くで見ながら、改めて絵を描く楽しさ、絵の魅力を感じることができた子どもたちでした。完成した絵は、卒業式当日に掲示する予定です。お楽しみに。 (教頭 岩木 登紀子)

【取材】RKK女子駅伝競走大会に向けて

本校の先生方が毎年参加しているRKK女子駅伝。毎年こだわりのコスチュームで参加し、「記録」よりも「記憶」に残る走りをめざしてきた甲斐あって、なんと今年度の注目チームに選ばれ、RKKの取材を受けました!選手代表で1年3組の西方先生と5年3組の後藤先生の教室の様子、そして放課後の練習風景を撮影されました。取材の様子は、大会前日の2月10日(火)の「ゲツキン」で放送予定です。そして、本番は2月11日(水)えがお健康スタジアムで開催されます。当日は会場から生放送の予定です。本校からは4チーム計20人の先生方が走ります。楓小の先生方が走る様子をぜひ応援してくださいね!(主幹教諭:濱坂 由紀美)

道徳教育授業研究会・講演会~教科調査官をお招きして~

2月2日(月)、本校で道徳教育授業研究会及び講演会を開催しました。講師に文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官 堀田 竜次様をお招きしての研修でした。合志市内外から30数名の先生方も参加されました。堀田調査官には昨年度も講話をしていただきましたが、今年度は、講話に加えて、授業提案も行いました。

2年1組の松岡先生が、主題名「親切のあたたかさ」教材名「ぐみの木と小鳥」の授業を提案しました。嵐の中、小鳥がぐみの実をりすに届けるお話ですが、役割演技等を通して、親切についてよく考え、最後は、「やさしさカード」で自分のことをじっくり振り返ることができました。子どもたちは、たくさんのお客様の参観で緊張したでしょうが、しっかり考え表現していて、すばらしかったです。たくさんのお褒めの言葉もいただきました。

その後、授業研究会と講演会を行いました。現在、次期学習指導要領改訂への動きが始まっていますが、現在の進捗状況も含め、最新の内容を学ぶことができました。教えていただいたことを今後へ活かし、道徳教育の充実をめざしていきます。(主幹教諭:濱坂 由紀美)

小中合同職員研修~金陽会について~

来週から始まる「菊池恵楓園絵画クラブ金陽会作品展」に向け、小中合同の職員研修を行いました。キュレーターの藏座さんを講師に迎え、「絵画クラブ金陽会からの気づき~学校で絵を観ること~」というテーマでお話をしていただきました。開校から5年目を迎え、職員も少しずつ入れ替わっているため、ここで改めて金陽会についてや、本校で金陽会作品展を行う意味を職員一同で再確認することができました。藏座さんから絵のお話を聞くことで、絵の楽しみ方が増し、来週の展覧会がとても楽しみになりました。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

金陽会展覧会 作品搬入

来週2月2日(月)から始まる「菊池恵楓園絵画クラブ金陽会作品展」の作品を搬入しました。キュレーターの藏座さんが950点以上ある作品から選んでくださった20数点を菊池恵楓園から本校へ運びました。

厳重に梱包してある絵を箱から出す作業を中学生の生徒さんがお手伝いしてくれました。藏座さんのレクチャーのもと、大事に大事に絵を運び出す中学生。箱のふたを開けて、絵が見えた瞬間に「わぁ」と声が自然に出る姿を見て、絵には人の心を動かす力があることを改めて感じました。

その後、藏座さんが展示会場を整えられて、立派なミュージアムが完成しました!個性的ですてきな作品がたくさん展示してあります。来週から本校の全児童が藏座さんの解説の元、絵を鑑賞する時間を設定しています。子どもたちの反応がとても楽しみです。2月7日(土)、8日(日)は一般公開も予定していますので、ぜひ、お越しください。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年 新入学生体験入学におけるオープニングの練習

2月6日(金)は、令和8年4月に入学する新入学生の体験入学が行われます。そこで、「小学校は楽しいところだよ」と思ってもらうために、5年生のオープニングの出し物をします。今日は、その練習をしていました(^^)。これで喜んでくれるでしょうか??

(校長 佐藤 政臣)

小中合同研修会

以下は、教科部会の一部の様子です。

(校長 佐藤 政臣)

全国学校給食週間(1月24日~30日)!

毎年、1月24日から1月30日は全国学校給食週間です。今年の給食週間のテーマは「熊本の食文化応援~『くまもとの赤』ブランドを知ろう~」です。この期間は、「くまもとの赤」ブランドに関係のある食材を使った献立を予定しています。

(校長 佐藤 政臣)

楓の森アップデート3(学校だより)NO.19 発行

厳寒の候、保護者・地域の皆様におかれましては、子どもたちの健やかな成長のために、ご支援・ご協力いただきましてありがとうございます。

さて、「楓の森アップデート3(学校だより)NO.19」を発行しました。本号は「読書について」の特集です。添付ファイルまたは「学校からのたより」をご覧ください。

(校長 佐藤 政臣)

1、2年生「お話会」

本日は、マンドリン演奏グループ「ロマネスコ」の高村様(元合志市教育長)、山田様、水上様を講師に、「マンドリン演奏とお話会」を披露していただきました。

マンドリンの演奏は、「次の曲は、昆虫がでてきます・・・何の昆虫でしょう・・・」などと、クイズ形式で進められました。

夕やけ こやけ の赤とんぼ~♪♪・・・ 「あっ!」

答えは、「赤とんぼ」でした。

次は、空を飛ぶものだけど人間がつくったものです。なんでしょう。

人生は紙飛行機~♪♪・・・・ 「あーーー!」

答えは、「365日の紙飛行機」でした。

みかんの花がさいている~♪♪(これはあまり知らないようです・・・)

答えは「みかんの花咲く丘」でした。手遊びができる子は、前に出てやりました。

このように数曲演奏していただき、読み聞かせをされました。

「がまさんと仁王さん」という日吉神社に伝わるお話です。

子どもたちは、マンドリンやギターの演奏とお話を聴くことができ、楽しい時間を過ごすことができました。このような情操教育こそ学校には必要ですね。

(校長 佐藤 政臣)

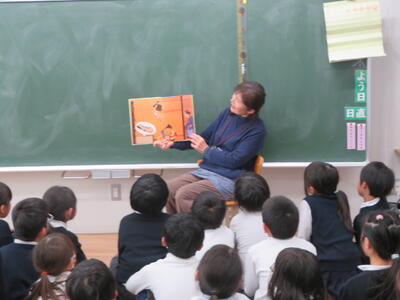

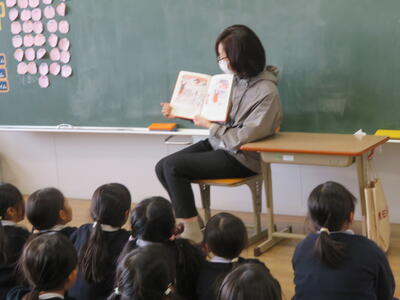

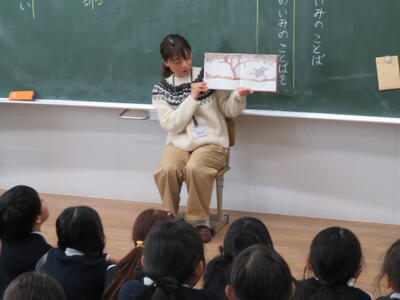

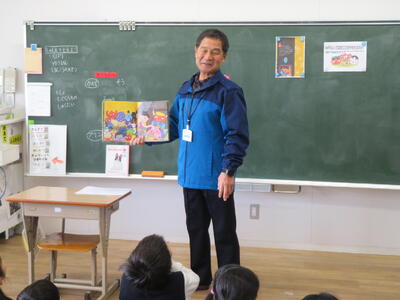

1月の読み聞かせ

きょうは1月の読み聞かせでした。今月は、「冬」にまつわるお話や、もうすぐやってくる節分にちなんだ「おに」のお話等を聞かせていただきました。みじかい時間でしたが、お話の世界を楽しむことができました。いよいよ、今年度の読み聞かせも残すところあと1回となりました。来月のお話はなんでしょうか?楽しみですね!ボランティアの皆様、来月もどうぞよろしくお願いいたします。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年 子どもたちへ特別な授業体験を ~パリコレモデルが楓小へ~

本日5校時、世界中で活躍しているファッションモデルである松村佳奈さん(香港在住)をお招きしてご講話いただきました。

松村さんは、パリ・コレクション(フランスのパリで開催される世界最大規模のファッションショー)のモデルです。

(松村さん)「モデルを見たことありますか?」という問いかけに、(子どもたち)「ありません!」と・・・。私も有名なモデルさんを学校にお招きしたのは初めてです。

未経験から海外のファッションモデルを目指した経験をもとに、夢に向かって「挑戦する」楽しさを子どもたちに伝えていただきました。

英語もフランス語も話すことができない状況で、単身パリに渡り、多くの失敗を重ねながら、言葉の壁を乗り越えてモデルになったことを笑顔でお話しされました。また、各国共通で通じ合えるものは、「笑顔」だそうです。「笑顔」でコミュニケーションをとったことが成功の秘訣だと・・・。

さらに、海外の多くの国々でお仕事されているので、それぞれの国々の特徴などもお話していただき、国際理解教育にもなりました。

本校の校訓は、「志高く、道を拓く」、学校教育目標は、「夢を持ち、自ら考え、よりよく行動できる児童の育成」です。今日の松村さんのお話が、夢に向かって努力するためのエネルギーになったらいいなと思います。

(校長 佐藤 政臣)

二年生でみんなより頭一つ大きかったという小学生時代。小6で、身長170cmあったそうです。しかし、当時はそれがコンプレックスだったと。

パリの化粧品の専属モデルとして活躍。

フランスのファッション雑誌の表紙を飾られました。

アディダスのモデルとしても活躍されています。

言葉が通じなくても「笑顔」で、お互いをリスペクトし合うことが大切。

世界各地の出来事について・・・。

くまモンは香港でも大人気だそうです。

最後は、「ランウェイ」を歩いていただき、その後サイン攻めになりました。

6年 薬物乱用防止教室

本日2~4校時、6年生のそれぞれの学級で、「薬物乱用防止教室」が行われました。講師は、法務少年支援センターくまもとの鶴田義久様です。

パワーポイントで、映像を見せながらご講話いただきました。

薬を一度に、あるいは短期間に大量に服用する「薬物の過剰摂取」であるオーバーゾーズの問題や大麻使用の若年齢化の問題など、薬物中毒が身近な問題であることを強く述べられました。

今後、大麻等の薬物使用に関して、さまざまな誘惑があるかもしれません。

そのような時は、「必ず信頼できる大人に相談することが大切である」という言葉で授業をまとめられました。

実際に、中・高生の大麻使用が問題になっています。「まっ、いいか」と気持ちで使用してしまうとエスカレートしていき、取り返しのつかないことになります。ご家庭でもこの機会にお子様と薬物防止について、話題にしていただきたいと思います。

(校長 佐藤 政臣)

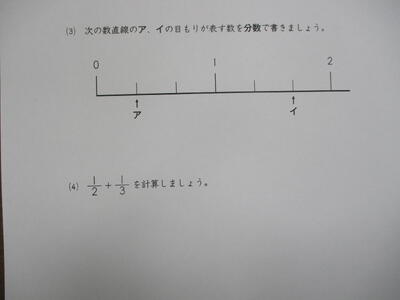

4年 算数「分数」の学習

4年生が分数の学習をしていました。分数は、2年生から学習します。

今日は、真分数や仮分数の定義を学習しました。

分数は、子どもにとって難しい学習のようです。「1」がいくつに分かれているかで分母が決まりますが、それが分からない子が多いようです。

例えば、以下の問題は、令和7年度全国学力学習状況調査(6年生 算数)の問題です。正答率は、35.4%でした。分数の本質がわかっていないという現状が浮き彫りになりました。

(ア)は、三分の一、と答えるべきところを六分の一と答えたり、(イ)は、三分の五、または1と三分の二、と答えるべきところを六分の五などと答えたりしているのです。

分数は、2年生から系統的に学習します。しっかり予習、復習して確かな学力を身に付けましょう。

(校長 佐藤 政臣)