学校ブログ

よいお年をお迎えください

師走の候、保護者・地域の皆様におかれましては、子どもたちの健やかな成長のために、ご支援・ご協力いただきましてありがとうございます。

令和7年も残り1週間となりました。この1年間を振り返りますと、講話や体験学習等で、様々な業種の方を講師にお招きして学びを深めることができました。その講師の先生方から「話の聴き方や学ぶ姿勢がすばらしいですね」と、お褒めの言葉を多くいただきました。今年は、特に褒められることが多かった1年だったと思います。最後の日の校長講話では、今年の振り返りをして来年の目標をたてる必要性をお話ししました。

保護者の皆様には、この1年間、本校教育活動にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。

よいお年をお迎えください。(校長 佐藤 政臣)

【4年生】冬休み算数教室

今日から冬休みです。世の中はクリスマス一色ですが、少人数教室では、冬休み返上で算数教室が開かれていました。のぞいてみましたら、希望した子どもたちと少人数指導担当の佐賀先生と4年3組の樋口先生で、和気あいあいと楽しく学習をしていました。今日と明日の2日間行われます。小さな積み重ねが大きな力につながります。きっとここで学んだことは、今後につながっていくことでしょう。こつこつがんばって力を伸ばしてほしいです。(主幹教諭:濱坂 由紀美)

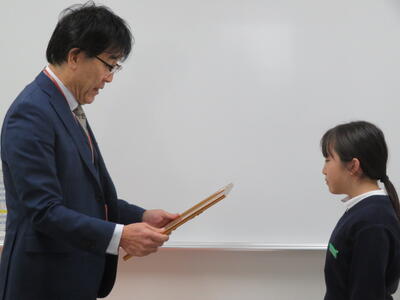

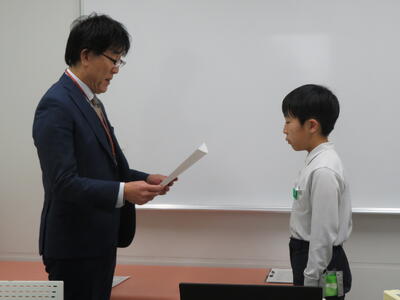

冬休み前集会

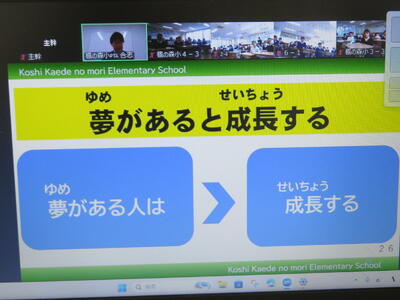

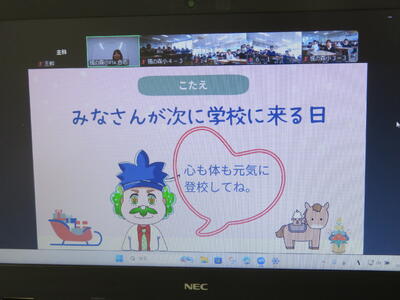

きょうは、後期前半最後の登校日でした。オンラインで冬休み前集会を行いました。集会の前には、科学展、美術展、俳句、社会を明るくする運動の作文、おすすめの本等たくさんの表彰があり、たくさんの子どもたちの頑張りに感心しました。集会では、児童代表の作文発表があり、これまでにがんばったことや冬休みにがんばりたいことなど、堂々と発表することができました。校長先生からは、後期前半の振り返りとともに、大切にしたい3つのこと「あいさつ」「人の話を聞く」「整理整頓、掃除」についてのお話がありました。また、「夢をもつことの大切さ」についても話されましたので、新年を迎えるにあたり、目標を立てるときの参考にしてほしいと思いました。

最後になりましたが、今年も本校の教育活動へのご理解・ご協力をいただきましたことに、心よりお礼申し上げます。明日から2週間の冬休みになります。年末年始はご家族で過ごす時間も多いと思います。穏やかな時間をお過ごしいただくとともに、どうぞよいお年をお迎えください。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

「クリスマス鬼ごっこ」を楽しみました!

今日は、毎年恒例の「クリスマス鬼ごっこ」でした。これは、体育委員会のみなさんが、みんなが楽しく体力作りをするために企画してくれたイベントです。鬼ごっこをして体を動かすことに加え、先生方はいろいろなコスチュームで参加して、雰囲気を盛り上げます!先生方、結構前からいろいろ考えていたようですよ。今年は、PTA執行部の保護者の徳永さん、中島さんも参加してくださいました。ありがとうございます。年末のあわただしい時期でしたが、楽しい思い出ができました!(主幹教諭:濱坂 由紀美)

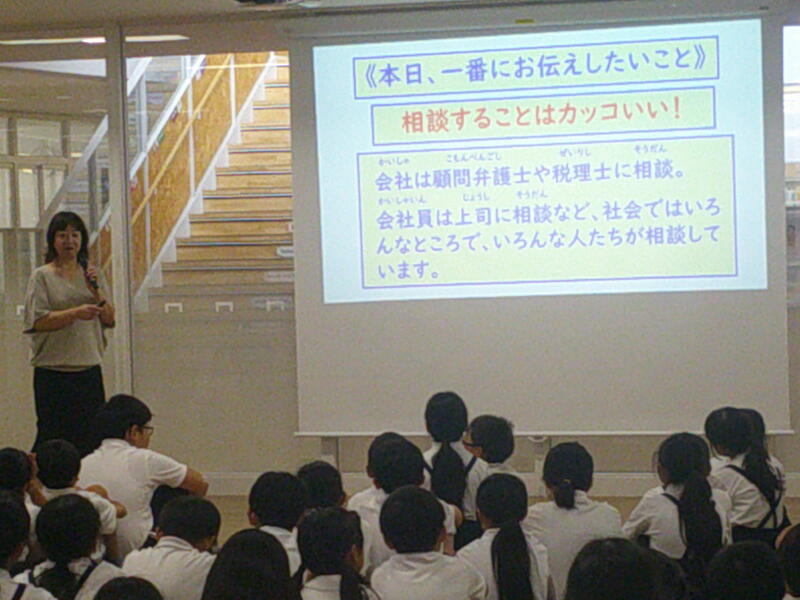

PTA教育講演会「メディア(スマホやゲーム)の使い方を考えよう」

12月19日(金)授業参観の後、PTA教育講演会が開催され、4~6年生の児童と保護者が参加しました。今回は、喫緊の課題でもある「メディアとの付き合い方」について、NPO法人「子どもとメディア」事務局長 黒田 可奈子 様をお招きして、講演をしていただきました。科学的なエビデンスをもとにしたお話や友達との対話も交え、あっという間の60分でした。講演をとおして、「ねる」「たべる」「遊ぶ」の大切さを改めて気付かされたとともに、「何かあったらまわりの友達や大人に話すこと」を子どもたちに伝えていくことが大事だと感じました。今回の講演をきっかけに、ちょっとずつ生活を見直していけるといいですね。(主幹教諭:濱坂 由紀美)

授業参観お世話になりました

今日は授業参観でした。お忙しい中にご参観くださり、ありがとうございました。今回は、学習発表会や人権教育、性教育と各学年それぞれの内容で行われましたが、いつもに増して、子どもたちの張り切る姿がたくさん見られました。6年生は体育館で平和学習の成果を構成詩として発表を行いましたが、最後に平和集会でも歌った「いのちの歌」の合唱を披露してくれました。初めてフルで聴きましたが、澄み切った歌声と美しいハーモニーに胸がじーんと熱くなりました。卒業式の歌声を楽しみにしています。※4の1だけ写真がうまくとれておらず掲載できませんでした。申し訳ございません。(主幹教諭:濱坂 由紀美)

1年 人権学習「さるとかに」

2年生 学習発表会

3年 新聞発表会

4年生 性教育「自分らしく生きる」

5年 学習発表会

6年生 学習発表会

廃油回収日(油田プロジェクト)!

廃油(廃食油など)を原料に、独自の蒸留精製・静電気浄化処理を施して99.9%という超高純度に精製されたバイオディーゼル燃料が「ReESEL(リーゼル)」です。

本日もたくさんの廃油が集まりました。

早朝、寒い中、4年生は、あいさつ運動もがんばりました。

(校長 佐藤 政臣)

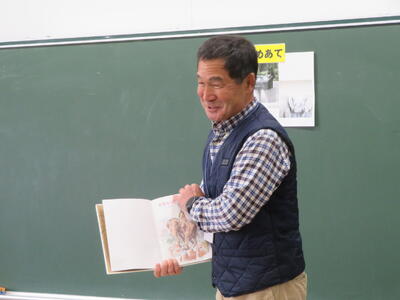

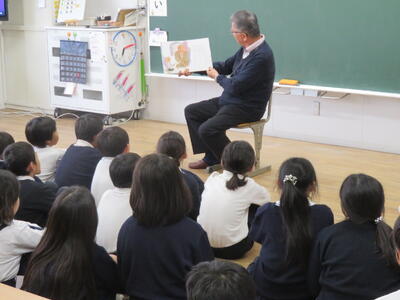

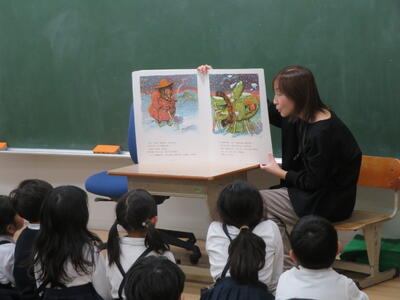

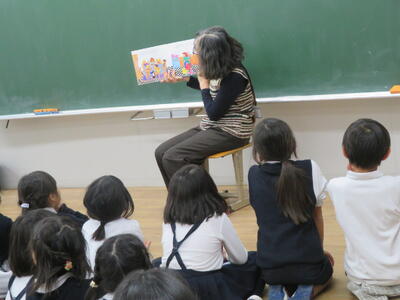

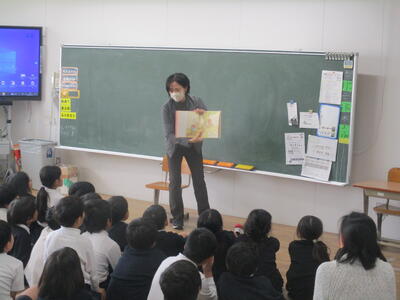

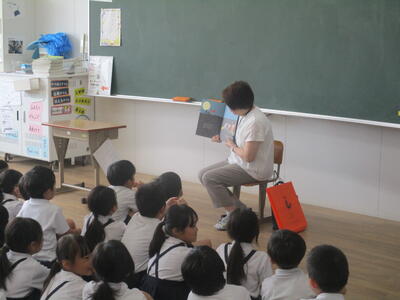

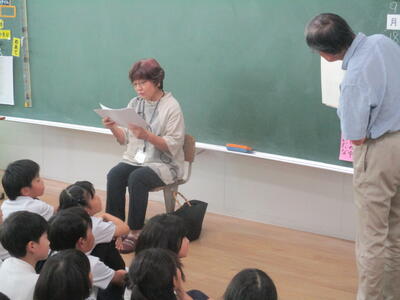

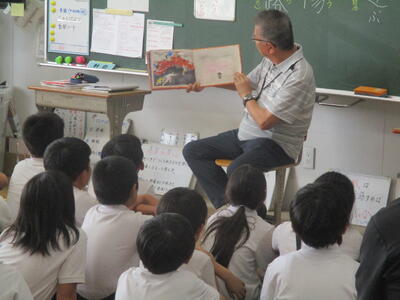

12月の読み聞かせ

今日は月に1回の読み聞かせの日でした。きょうは、季節柄、クリスマスのお話が多かったですね。なかでも、1年4組は、クリスマスミュージックのオルゴール&読み聞かせのスペシャルバージョンでした!子どもたち、お話の世界にどっぷり浸っているようでした。また、1年1組さんと2年1組さんは、担任の先生の読み聞かせでした。たまにはいいですね。読み聞かせボランティアの皆様、今年もすてきな時間を提供してくださり、ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

わかば学級 「おいもを使った料理」

本日2校時、わかば学級でおいもを使った料理(おいもパフェ)を作り、校長室に持ってきてくれました。おいもだけでなく、様々なトッピングもあり、とても美味しかったです。また、心のこもった手紙もいただきました。ありがとうございます!!

(校長 佐藤 政臣)

2年 人権集会

本日2校時、2年生の人権集会が多目的室で行われました。

1 はじめの言葉

2 集会について・みんなで歌おう

3 各クラスの発表とお返し

4 校長先生から

5 みんなのことを知り合おう

6 終わりの言葉

各クラスからの発表は、代表児童が自分を見つめて発表することができました。また、その発表に対するお返しもすることができました。

発表の中には、「お友達と仲良く遊んでいることもあれば、ケンカしてしまうこともある」といった内容もあったため、校長講話では、言葉についてのお話を北原白秋の詩でお話ししました。

ひとつのことば 北原白秋

ひとつのことばで けんかして

ひとつのことばで なかなおり

ひとつのことばで 頭が下がり

ひとつのことばで 心が痛む

ひとつのことばで 楽しく笑い

ひとつのことばで 泣かされる

ひとつのことばは それぞれに

ひとつの心を持っている

きれいなことばは きれいに心

やさしいことばは やさしい心

ひとつのことばを 大切に

ひとつのことばを 美しく

言葉一つで、うれしくなったり、やる気がでたり、悲しくなったり、辛くなったりします。

「うれしい言葉って何?」と聞くと、子どもたちは、「ありがとう」といいました。相手の気持ちを考えて、言葉を伝えるとみんな笑顔になり、明るい学級になります、というお話をしました。

(校長 佐藤 政臣)

2年 生活科発表会の練習をがんばっています!

12月19日(金)2校時(9:25~10:10)は、授業参観になります。

2年生は、生活科で学んだことを発表します。本日は、その練習をがんばっていました。「校長先生、見てください!」と言われて教室へ・・・。みんな真剣に取り組んでいました。

子どもたちは、はりきっていますので、ぜひご参観いただきますようよろしくお願いいたします。

(校長 佐藤 政臣)

ネタバレしないように少しだけ練習の様子を・・・・

楓の森アップデート3(学校だより)NO.17 発行

「楓の森アップデート3(学校だより)NO.17」を発行しました。本号は「得意な分野をさらに伸ばそう ~コンクール入賞おめでとう~」特集です。添付ファイルまたは学校からのたよりをご覧ください。

(校長 佐藤 政臣)

門松を作りました!!

今年も立派な門松ができました。菊池郡市PTA連絡協議会顧問の野田さん、上野さん、さかいさんなどの専門家に依頼して作成することができました。川村PTA会長と奥様、紗良さん、稜さんにも手伝っていただきました。

門松は、年神様が家を訪れる際の「目印」であり、「依り代(よりしろ)」として飾られる縁起物です。松の「永遠の命」と生命力、竹の「生命力・繁栄・長寿」といった意味合いが込められており、新年に家を飾り、一年の幸運と豊作を祈願します。

子どもたちは、教頭先生、濱坂先生と一緒に、ミニ門松を作ることができました。

完成しました。

結び目は、一番下が7回、真ん中が5回、上が3回巻かれています。「7・5・3」で縁起がいいとされています。

早朝より、お世話になりました。来年は午年です。来年も子どもたちが健康ですくすくと成長しますように!

(校長 佐藤 政臣)

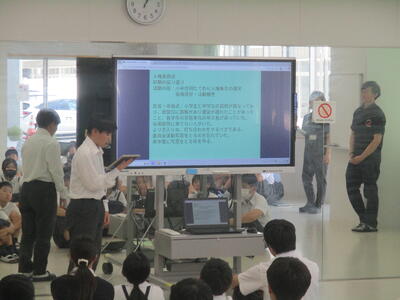

6年 選挙出前授業

本日は、選挙出前授業ということで、合志市明るい選挙推進協議会から会長の渡辺様、副会長の川瀬様、委員の堀田様、合志市選挙管理委員会から委員長の吉田様、緒方様、松村様、丸岡様、合志市選挙管理委員会事務局から野邑様、松岡様、谷口様にお越しいただきました。

まずは、合志市明るい選挙推進協議会会長の渡辺様にご挨拶をいただきました。次に谷口様より、「選挙について学ぼう」と題した座学を行っていただきました。

続いて、模擬投票に入る前に、候補者の演説に入ります。

今回は、給食メニューを決定する投票になります。

まずは1組、1組のメニューは、「島ヌードル」です。「島ヌードル」とは、醤油ラーメンのことです。寸劇などを交えながらプレゼンテーションすることができました。

続いて2組のメニューは、「カエデーうどん」です。様々なアイテムを用意してプレゼンテーションしました。

最後に3組は、「岡バーガー」です。岡バーガーの魅力を訴えることができました。

いよいよ投票!

投票についての説明を受けて、自分が食べたい給食メニューをこの三つから選び、投票します。投票箱等、すべて本物と同じものになります。

開票の結果、投票数が一番多かったのは、「島ヌードル!」になりました。

「島ヌードル」が給食メニューに決定しました!!

この模擬投票を通して、選挙に関心をもち、18歳になった必ず選挙にいってほしいと願っています。

(校長 佐藤 政臣)

4年 自然災害から人々を守る活動(講師 白木川直己さん)

4年生は、社会科で「自然災害から人々を守る活動」を学習します。

本日は、自然災害が発生した際に、ボランティアで復興に尽力されている「一般社団法人山岳災害レスキュー連合会7DAYS」の白木川 直己さんを講師に防災教育を行いました。

白木川さんは、現在も夏の豪雨で甚大な被害を受けた八代市龍峯地区の復旧に取り組まれています(明日、明後日も泥のかき出し等をされる予定です)。

災害時に何を持参すると、自分だけでなく人の命を救うことができるだろうか。様々なアイテムから一つ選んで、その理由を説明するというワークショップを行いました。

子どもたちが、アイテムを選んでいる様子です。

次に、なぜそれを選んだのかを白木川さんに説明します。

例えば、「災害時は、情報を集めることが大切なので、バッテリーが必要だと思う」とバッテリーを持参した子どもがいました。その情報能力、判断力、行動力に白木川さんも感心されていました。

そして、ドローンについて、白木川さんの奥様から説明を受けました。

全員がドローンを実際に操縦し、目的地に着陸させる訓練もしました。これは、奥様が担当させました。本日は、担任の先生の手のひらに着陸させたら合格としました(これが結構難しい)。

子どもたちは、小型のドローンを操縦しましたが、白木川さんが実際に飛ばして人命救助するドローンは、このドローンです。

最後に白木川さんは、「自分のことだけでなく、他人を助けることができる大人になってください。」と話されました。

白木川さんと奥様には、平日にボランティアで4時間も授業していただきました。子どもたちのためにありがとうございました。感謝申し上げます。

(校長 佐藤 政臣)

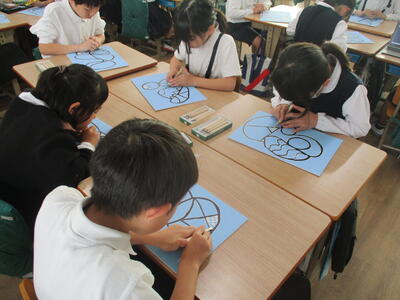

4年国語(書写) 毛筆「竹笛」

4年生の毛筆の授業です。今日は、「竹笛」と書く練習です。筆を立て方や筆の入り方で、書き込んでいる子とそうでない子の違いがわかります。私は、子どもの頃、「落ち着きがない」と毎回通知表に書かれる子どもだったので、強制的に習字を習わされました。「心を落ち着かせるためには習字だ」と、母は考えたのでしょう。おかげで習字の賞状をたくさんいただき、少しは落ち着いたかと思います。

(校長 佐藤 政臣)

4年図工「国宝 通潤橋を描こう」

4年生は、見学旅行で通潤橋に行きました。

現在、図工の時間で、その通潤橋を描いています。積み上げられた石の一つ一つを微妙に色を変えながら描いていました。

(校長 佐藤 政臣)

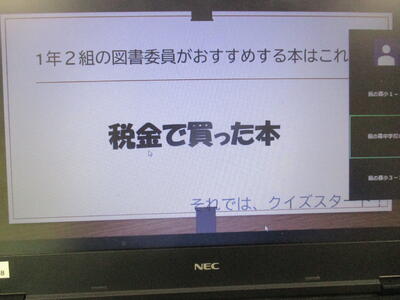

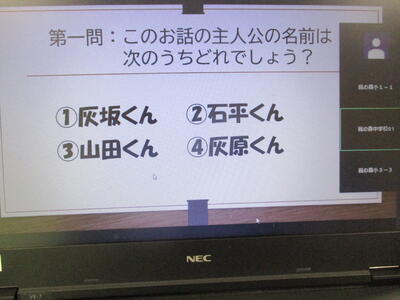

小中合同図書委員会クイズ大会

本日、給食時間に小中合同図書委員会のクイズ大会がありました。

小学校と中学校の図書委員会が考えたクイズを答えるという内容です。ZOOMで各教室に配信して行いました。本をたくさん読んでもらいたいという願いを込めて、おすすめの本を選び、その内容をクイズにしました。三択形式等で出題され、正解したら「イエーイ!」と盛り上がっていました。このような取組を通して、読書の習慣がつくことを願います。

(校長 佐藤 政臣)

おもちゃランドへようこそ!!

本日2、3校時、「おもちゃランドにようこそ!!」と題して、1年生が作成した「おもちゃランド」に、2年生をご招待しました。

おもちゃの内容は、「①めいろ、②わなげ、③マスカラ、④もぐらたたき、⑤けん玉、⑥きょ大トンネル、⑦まとなげ」です。1年生は、クオリティーが高いおもちゃを作成し、2年生を遊ばせることができました。

(校長 佐藤 政臣)

「校長先生もやってみて!!」と言われたので、私もすべてのブースを体験しました。

がんばれ2年生!かけ算九九の強化月間!

2年生の算数といえばかけ算九九です。

本日2校時、かけ算九九の定着状況を見学しました。

九九カードは、「のぼり」、「くだり」「ランダム」があります。すらすら言うことができたら、先生やお家の人からサインがもらえます。

「のぼり」とは、にいちが「2」、ににんが「4」・・・のように順番に言うやり方です。「くだり」は、その逆で「にく「18」、にはち「16」のように逆から言うやりかたです。これが難しい・・・。また、「ランダム」は、言われた九九をすぐに言うものです。これが一番大切になります。

例えば、はっく「72」を言いたいときに、順番に、はちいちが「8」、はちに「16」・・・・と9までやって言えても時間がかかりテストで使えません。

本日は、私も2年生の全クラスをまわって言えた子にサインしました。九九は、2年生で必ず覚えるようにしましょう。そうしないと3年生でわり算ができません。

私は、毎日風呂場で九九を暗唱して覚えました。それを日々のルーティンにしていたので、苦ではありませんでした。ポイントは、すき間時間を有効活用することです。今日は、運動場に行くときに「九九を言いながら運動場に出よう!!」といって九九を唱えさせました。

校長 佐藤 政臣

すべて合格した岩本君の九九表です。

楓の森アップデート3(学校だより)NO.16 発行

楓の森アップデート3(学校だより)NO.16」を発行しました。本号は「人権月間での学び」についての特集です。添付ファイルまたは学校からのたよりをご覧ください。

合志楓の森小学校長 佐藤 政臣

6年人権集会

5日(金)5校時、6年生の人権集会がありました。人権月間に教材で学習したことについて、グループで意見交換をしました。最後に校長講話を行いました。校長講話では、次の3点について話しました。

「① いじめを見た時に、見て見ぬ振りをしないこと(注意できる人になること、できない時は、周りの助けをかりて止めること)、② 相手の気持ちを考えて行動すること、感じる心が大切あること、③ 1人でいいから自分の悩みを相談できる本当の友達をつくってほしいこと」

いじめや差別について、自分事として考え、行動できる人になってほしいと願います。

(校長 佐藤 政臣)

楓の森アップデート3(学校だより)NO.15 発行

楓の森アップデート3(学校だより)NO.15を発行しました。

本号は「健康教育研究発表会」についての特集です。添付ファイルまたは学校からのたよりをご覧ください。

校長 佐藤 政臣

健康教育研究発表会に多数ご参会いただきましてありがとうございました!

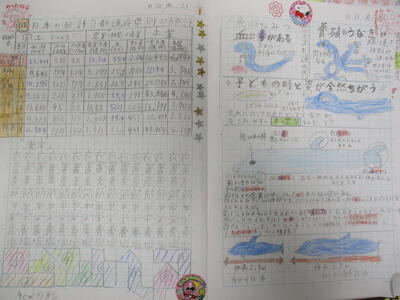

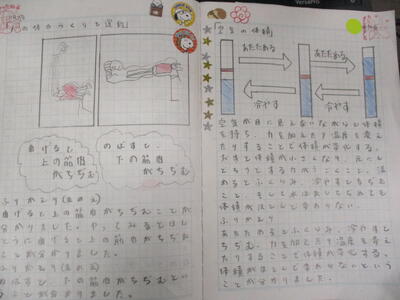

本日(12/4)は、熊本県教育委員会体育保健課課長 濱本様をはじめとした多数のご来賓の皆様、また、県内外から、幼稚園、小・中学校、義務教育学校、大学、学会及び行政関係等、様々な職種の皆様、ご多用の中に、本校の研究発表会にご参集いただきまして、誠にありがとうございます。本校は、熊本県教育委員会の指定を受け、子どもたちの成長を確かなものとするため、令和6年度からの2年間、健康教育の研究に取り組んでまいりました。

小学校における健康教育の意義は、「生涯にわたって健康で安全な生活を送るための基礎を築くこと」です。具体的には、子どもたちが自分の健康状態に関心を持ち、健康の維持・増進のための正しい知識や実践力を身につけ、自律的に健康を管理できるようになることを目指します。これにより、変化する社会の課題に対応し、心身ともに健やかな子どもを育成することが目的です。 それらを踏まえて、本校では、研究主題を「自らの夢を叶えるために、心身ともに健やかで自律的な行動ができる児童の育成」として、すべての教科・領域を対象に研究に取り組んでまいりました。

本日は、4つの学級(わかば学級、2年2組、4年4組、6年2組)で、授業を公開しました。「自分の生活や健康状態に関心をもち、正しい知識や実践力を身に付け、自律的に行動できること」を目指して、「健康パスポート」等を用いながら、学びを深めることができました。

その後、授業研究会を行い、様々なご意見、ご感想をいただきました。

そして、体育館に移動し、全体会及び講演会を行いました。

日本体育大学 体育学部 健康学科の野井真吾教授にご講演をいただきました。野井先生には、昨年度から本校で講演等をしていただいており、今回で3回目の来校になりました。エビデンスがある内容で、説得力があり、すべての保護者の皆様に聞いて欲しい内容でした。

本日の研究発表会で得られました貴重なご意見を参考に、職員一同、教育活動の一層の充実を図ってまいりたいと考えております。

本校の健康教育に係る研究推進に当たり、ご指導、ご助言を賜りました熊本県教育委員会、菊池教育事務所、合志市教育委員会の先生方、また、日本(にっぽん)体育大学の野井先生、さらに、直接授業のご指導を賜りました協力者の先生方には、職員一同、心より厚く感謝申し上げます。

(校長 佐藤 政臣)

楓の森フェスタ’25

11月29日(土)に楓の森フェスタ’25が開催されました。PTA執行部の方々を中心にこれまで、綿密に計画・準備されてきました。年に1回のこのイベント、子どもたちもとても楽しみにしていました。一部ご紹介いたします。

司会の鎌田さん(本校の保護者さん)

佐藤校長のお話

合志楓の森中学校吹奏楽部

菊陽武蔵剣豪太鼓 5年坂本倫堂さん、2年坂本カンナさんも所属。すばらしいばちさばきに感動しました!

ワークショップ(ミサンガ作り、サンドアート、ビーズブレスレッド作り、フラワーカプセル作り)

体験コーナー(体操、フリスビー)

お楽しみ抽選会(PTA会長 川村さん)

この他にも、こうしの道では、キッチンカーやパン、おにぎり販売等があり、普段とは違う学校の雰囲気の中で、親子でイベントを楽しむ姿が多く見られ、とても思い出に残る1日となりました。

PTA執行部や出演してくださった皆様をはじめ、当日ボランティアとして、たくさんの保護者様や子どもたちが参加してくれたと聞いています。会の運営に携わったすべての皆様に心より感謝申し上げます。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

芸術鑑賞会「ブラスバンドとたいこ」PART2(高学年の部)

芸術鑑賞会「ブラスバンドとたいこ」の高学年の部では、クラシックの曲からスタートして、ディズニーの曲など子どもたちが知っている曲をたくさん演奏していただきました。菅田将暉さんの虹、ビリーブなどは、一緒に歌うことができました。子どもたちのきれいな歌声に、「楽器を弾きながら涙がでそうになりました。」とドラム演奏の方がおっしゃいました。アンコールのライラックまで、子どもたちはノリノリで楽しむことができました(^^)。

(校長 佐藤 政臣)

芸術鑑賞会「ブラスバンドとたいこ」

きょうは楽しみにしていた芸術鑑賞会でした。(午前1~3年生、午後4~6年生)福岡から「ブラスバンドとたいこ」という5人組バンドのみなさんが本校に来てくださいました。「サックス」「トランペット」「トロンボーン」「チューバ」「ドラム」の5つの楽器を使って、みんなが知っているディズニーやジブリの音楽、教科書に載っている曲などを演奏してくださいました。アンコールでは、偶然にも2年生が運動会で踊った「ライラック」を演奏してくださり、みんなノリノリでダンスしながら音楽を楽しみました。心も体も温まったひとときとなりました(主幹教諭:濱坂 由紀美)

11月の読み聞かせ

11月27日(木)は月に1回の読み聞かせの日でした。今回もボランティアの皆様がすてきなお話を用意して来てくださり、みんな一生懸命お話に耳を傾けていました。読み聞かせボランティア団体「楓の森お話会」では、随時読み聞かせボランティアを募集しています。この団体は、地域の方や保護者の方で構成されています。月に1回(第3または第4木曜)、13:20~13:35の15分間の活動です。もし、ご興味がありましたら、本校主幹教諭濱坂までご連絡ください。(TEL:096ー245ー6638)(主幹教諭 濱坂 由紀美)

6年生 生徒会選挙見学

合志楓の森中学校において、生徒会選挙が行われ、本校6年生は、その様子を見学させてもらうことができました。

ステージ上では、それぞれ候補者の生徒が、学校をよりよくするために、しっかりとした根拠をもって、取り組みたいことを伝えていました。その場で出された質問に対しても、落ち着いた態度で答える姿があり、6年生にとって学び多き時間となっていたようでした。

( 教頭 岩木 登紀子 )

1年生 チューリップをうえよう

1年生では、生活科の時間に、チューリップの球根を植えました。

花植えの先生として、本校用務員の田尻先生に、アドバイスをいただいた後、大事に植えていました。

春、かわいいチューリップの花が咲くのを楽しみにしている子どもたちです。

( 教頭 岩木 登紀子 )

花苗をいただきました!

更生保護女性会から花苗を2ケースいただきました。昨日、黒石原にお住まいの浦山さんが代表で届けてくださいました。プランターに植え替えて、大切に育てていきます。ありがとうございました。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

2年道徳「くりのみ」の学習から

2年生の道徳の授業を岩木教頭先生と中学校の高田校長先生といっしょに参観しました。

教材は「くりのみ」です。あらすじは以下の通りです。

(あらすじ)

きつねとうさぎはそれぞれ、寒い冬に食べ物を探しに行きました。きつねは、森の中でどんぐりをたくさん見つけました。そのどんぐりを腹一杯食べて、さらに残りを落ち葉で隠しました。

その帰り、再びうさぎに会って、きつねは「何にも見つからなかった。」と言いました。

うさぎは、「やっと2つ見つけたので、1つ差し上げましょう。」と言って、くりのみを出しました。

きつねの目から、涙が落ちてきました。

子どもたちは、きつねの行動に着目して、「きつねは悪いと思ったけど、うさぎのやさしさに気付いたからきつねもやさしいと思った」など、きつねの行動や心の変化を出し合うことで、内容項目である「親切・思いやり」について、多面的、多角的に考えることができました。

(校長 佐藤 政臣)

読書タイム

本日は、読書タイム(13:20~13:35)の日です。

教師による読み聞かせや自分の好きな本を読むなど、本に親しむ時間を全校でとりました。

(校長 佐藤 政臣)

楓の森アップデート3(学校だより)NO.14 発行

「楓の森アップデート3(学校だより)NO.14」を発行しましたので添付ファイルをご覧ください。本号は「合志市教育長中島栄治先生による道徳の公開授業(6年生)」についての特集です。

(校長 佐藤 政臣)

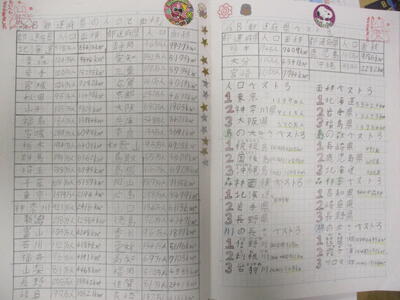

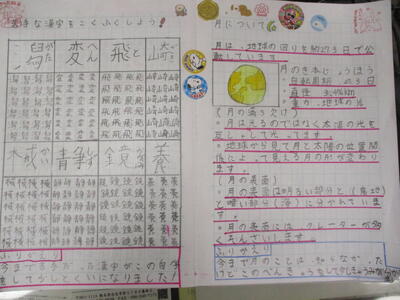

4年生自学コンクール

4年生で自学コンクールがありました。審査員として、校長、教頭及び4年部の先生方も審査に加わりました。

審査の方法は、以下の通りです。

①学習した内容がわかるようにノートを開き、机に置きます。

②全員が審査員となり、友達のノートを見てまわり、付箋にコメントを書いて貼ります。

③すばらしいと思ったノートには、中央部にシールを貼ります。

④シールの数で競います。

多い子は、10個以上のシールが貼られていました。

「どんな思いで自学に取り組みましたか?」と聞いてみると、「興味があることを調べました。」「自分が好きなことを学習しました。」「授業中に疑問に思ったこと。」などの答えが返ってきました。「授業中のはてな?」を家庭学習により確かなものにしたり、興味・関心があることをさらに探究したりなど、主体的に学習することができたようです。

(校長 佐藤 政臣)

道徳教育研究会(合志市教育長中島栄治先生による道徳の公開授業)

合志市教育長 中島栄治先生による道徳の公開授業が行われました。

6年2組のみ多目的室で授業を受けました(1組と3組はオンライン配信により、教室で受けました)。

中島先生は、校長時代、熊本県道徳教育研究会の会長などの要職につかれ、現在でも全国的にご活躍されておられます。

教材は、「自分を守る力って(節度・節制)」という教科書教材です。内容は、おつかいを頼まれていた主人公が中学生と出会い、「お金貸してくれよ」と言われてこまっているところで終わるお話です。そのお話の続きを考えながら、最善の行動を考えました。中島先生の「切り返し発問」に対して、主人公になりきりながらしっかりと考えて発表することができました。

中島先生、ありがとうございました。教育長から受けた授業は、一生の思い出になることでしょう。

公開授業後、中島先生より、講話をいただき、職員の学びを深めました。本研究会は、本校職員だけでなく、合志市の教職員30名程が参加して行われました。

(校長 佐藤 政臣)

全校集会

本日1校時、全校集会が行われました。

発表は、人権委員会、保健委員会、学習掲示委員会です。

まず、人権委員会は、「自分がいやなことを人にしないこと」や「いじめられている人がいたら注意をしたり、先生にいったりするなど知らない振りをしないこと」などを寸劇を交えて発表しました。

次に、保健委員会は、「朝ご飯、運動、睡眠」の大切さを寸劇で発表しました。

昼に太陽の光を浴びて運動することで、質の良い睡眠をとることができることを科学的にわかりやすく発表できました。

そして、学習掲示委員会は、「学年×10+10分」の学習時間を守って、家庭学習に取り組むことを伝えることができました。また、各学年の問題を出して解いてもらいました。

(校長 佐藤 政臣)

楓の森アップデート3(学校だより)NO.13 発行

「楓の森アップデート3(学校だより)NO.13」を発行しました。本号は「各コンクールの表彰関係」についての特集です。添付ファイルまたはHP「学校からのたより」をご覧ください。

(校長 佐藤 政臣)

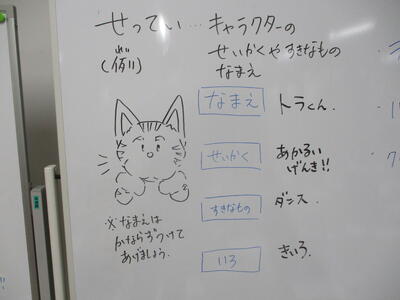

1年生図画工作「お気に入りのキャラクターをつくろう!」

1年生の図画工作は、「自分が考えたお気に入りのキャラクターをつくろう!」ということで、講師に「TOMMYーZAWA(とみ・ざわ)」さんをお招きして、1年生全クラスに授業をしていただきました。感染対策から多目的室と教室にわかれて行いました。

TOMMYさんは、以前、学習塾の講師をされておられましたが、現在は、熊本を拠点にイラストを描く活動をされているイラストレーターです。

本日は、自己紹介の後、ウォーミングアップとして、基本形である「〇、△、▢」を描き、それをもとに目や鼻を描いていきました。このように、ウォーミングアップでたくさんの〇、△、▢から生まれたイラストを描き、いよいよ本番!

本番は、キャラクターを設定します。キャラクターの名前は・・、性格は・・、好きなものは・・、どんな色をしている?など・・・。

キャラクターを設定したら、色鉛筆で思い思いに描いていきます。

「自由にキャラクターを設定して描きましょう」という学習は、何を描いたらいいのかわからないという子もいます。想像しながらキャラクターを創っていく作業は、様々な能力が必要になります。思い思いに色鉛筆を走らせることができる子もいれば、想像力を発揮できずにいる子もいます。そのような子供たちにもTOMMYさんがやさしくアドバイスしていただいたおかげで全員描くことができました。

(校長 佐藤 政臣)

合志市小中音楽会(合志楓の森中学校区ブロック)

本日、合志市小中音楽会(合志楓の森中学校区ブロック)を開催しました。

本来でしたら、中学1,2年生も参加する予定でしたが、インフルエンザのまん延のため、参加できず、今年は小学生だけとなりました。

小学校からは、小学校から4年生と5年生が参加しましました。

まずは、全員合唱「ビリーブ」を歌いました。

〇プログラム1番、5年生 合唱「勇気100%」、合唱「瑠璃色の地球」

合唱「勇気100%」は、伸びやかな高音の響きが良く、元気なかけ声もあり、すばらしいハーモニーを奏でることができていました。また、合唱「瑠璃色の地球」は、歌詞をかみしめながら歌うことができ、高音と低音の調和がよくとれていて、心がこもったすばらしい歌声でした。

〇プログラム2番 4年生 合唱「ありがとうの花」 合奏「アルルの女より ファランドール」

合唱「ありがとうの花」は、口を大きく開けて、伸び伸びと歌うことができました。合奏「アルルの女よりファランドール」は、音の強弱が工夫され、メリハリのある生き生きとした曲に仕上がっており、感動にしました。練習の成果がでて大変良かったです。

中学生の欠席により、プログラムは小学生だけになりましたが、感動的なすばらしい音楽会になりました。

この音楽会に向けて、子どもたちは、多くの練習をしてきました。その練習の過程の中で、様々な事を学び、力をつけ、それが成長につながったのではないかと思います。

(校長 佐藤 政臣)

【3年1組】「こそあど言葉」を学習しました

今日は、3年1組の濱田先生が、国語で「こそあど言葉」の授業をされました。日頃から何気なく使っている「こそあど言葉」には、使い方のきまりがあることを知ることができました。また、今日は、菊池教育事務所から田中指導課長がおいでになり、濱田先生の授業の様子を参観されましたが、お客さんが見に来られている中でも緊張せず、たくさん手を挙げて意見を発表することができました!初任者である濱田先生と共に、子どもたちもすくすくと成長している様子がうかがえました。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

楓の森図書室たより(11月号)発行!

楓の森図書室たより(11月号)を発行しましたので、ご覧ください。

元気アップ新聞(保健室)11月号発行!

元気アップ新聞(保健室)11月号を発行しましたので、ご覧ください。

【3年生】見学旅行~みかんがり、熊本北合志警察署~

11月6日(木)は3年生の見学旅行でした。今回は濱坂も同行させていただきました。午前は、天水町の水本オレンジガーデンでみかんがりをしました。まず、水本さんからみかん栽培についてのお話を伺い、その後、みかんがりをしました。ちぎりたてのみかんはとっても甘くておいしかったです。午後は、熊本北合志警察署に移動し、警察のお仕事について学習しました。警察の方のお話を聞いたり、パトカーを見学させてもらったりと、教科書では学べない貴重な経験をさせていただき、とてもいい学習ができました。お弁当の準備等、大変ありがとうございました。 (主幹教諭 濱坂 由紀美)

【1年生】見学旅行~熊本市動植物園に行ってきました!~

先週のことになりますが、10月30日(木)に1年生が熊本市動植物園に見学旅行に出かけました。小学校に入って初めてのバスでのお出かけで、みんなこの日をとっても楽しみにしていました。動物の見学で一番興奮したのは、ゾウのおやつの時間です。ゾウが「バリバリッ」と竹を割ってダイナミックに食べる様子に子どもたちは大興奮していました。また、その日はお天気もよく、芝生の広場でみんな笑顔でお弁当を味わいました。とっても楽しい思い出ができた1日でした。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

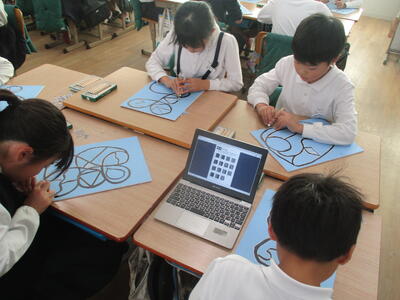

5年「広域交流型オンライン学習」~半導体をつくる工業~

11月5日(水)、半導体をつくる工業について、オンライン学習を行いました。本校の5年生を含めて、全国の14校(27学級)の子どもたちが、オンラインでつながりながら、学習を進めていきました。子どもたちの主体的、対話的な学びを通して、半導体産業について理解を深めていくことができ、あっという間の2時間となりました。

教育実習生の研究授業がありました

本校に10日間の日程で教育実習生が来ていて、3年3組の桑原先生の学級で実習をしました。今日は、実習の最終日です。集大成として、国語の研究授業を行いました。スピーチの構成を考える学習でしたが、先生といっしょに、構成メモを選んだり、選んだ理由を説明したりして、一生懸命学習できました。ここでの実習経験が今後につながったなら幸いです。門脇先生、10日間お疲れ様でした!(主幹教諭 濱坂 由紀美)

小中合同校内研修

5時間目、中学校の研究授業を小学校の教員が参観しました。

中学3年3組理科(舟津先生)、中学3年1組国語(小島先生)、中学2年4組特活(宇戸口先生)の授業です。

このように、卒業生の授業を見ることができるのも本校の強みだと思います。9年間で育てる資質・能力の育成に向けて取り組みを深めています。研究授業後、小中合同の研究協議をしました。

(校長 佐藤 政臣)

和太鼓ゲリラライブ in 合志の道

中学校の芸術鑑賞会で来校された和太鼓「紬衣」のみなさんが、小学生にも見て頂きたいと「ゲリラライブ」をしていただきました。ノリノリで楽しむことができました。

(校長 佐藤 政臣)

4年図画工作「版画」

4年生は図工の時間で、版画に挑戦しています。初めて彫刻刀を使う4年生ですが、落ち着いて掘ることができています。本日は、彫刻刀を使って、様々な模様を作ることができました。

(校長 佐藤 政臣)

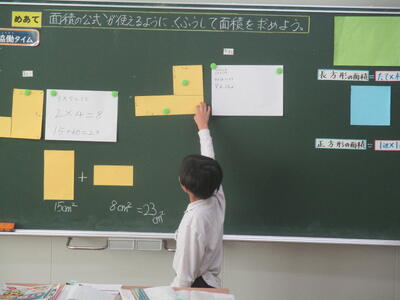

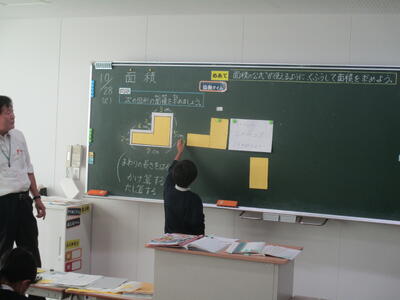

4年生 算数「面積」

「縦に切って、二つの長方形の面積を求めるといいです。」

「横に切って、二つの長方形の面積を求めるといいです。」

「大きな長方形から、小さな長方形を引いたら求めることができます。」など・・・

多様な考えがでました。

(校長 佐藤 政臣)

学校だより「楓の森アップデート3(第12号)」発行

「楓の森アップデート3(学校だより)NO.12」を発行しました。本号は「読書の秋」についての特集です。添付ファイルまたは学校からのたよりをご覧ください。

(校長 佐藤 政臣)

3年ローテーション道徳

本日3年生は、ローテーション道徳により、担任以外の教師が道徳の授業を行いました。本校では、学年担任制という意識のもと、複数の目で子どもたちの資質・能力を伸ばす教育を行っています。

(校長 佐藤 政臣)

合志市音楽会(合志楓の森中学校ブロック音楽会)に向けて

現在、合志市音楽会(合志楓の森中学校ブロック音楽会)に向けて、合奏、合唱等の練習に励んでいます。小学校からは、4年生と5年生が出場します。11月14日は、多数のご来場よろしくお願いいたします。

(校長 佐藤 政臣)

第46回黒石原自治会秋祭り

第46回黒石原自治会秋祭りに参加しました。

ステージの部門は、合志楓の森中学校吹奏楽部の演奏で始まりました。

また、黒石原子ども会のダンス、HAPPY Performers☆によるバトントワリング&ダンスなど、本校の子どもたちの活躍を見ることができました。

(校長 佐藤 政臣)

5年生集団宿泊教室(2日目)の様子(解散式)

ちょっと疲れた様子でしたが、全員無事に学校に帰ってきました。本当に元気に帰ってきて安心しました。解散式では、子どもたちからの感想発表があり、とても充実した2日間だったことが伝わりました。先生のお話では、2日間の振り返りをすること、荷物の片付けは自分ですること、月曜日元気に登校することの3つが宿題として出されました。保護者の皆様には、これまでの準備や体調管理等大変お世話になりました。ぜひ、おうちでゆっくりお話を聞かれてみてください。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年生集団宿泊教室(2日目)の様子(帰りのバス)

帰りのバスの中の様子が届きました。意外とみんな元気ですね!今日はぐっすり眠ることでしょう・・・学校までもう一息です。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年生集団宿泊教室(2日目)の様子(退所式)

2日目のすべての活動が終了し、退所式を行いました。2日間、とても充実した活動ができたようです。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

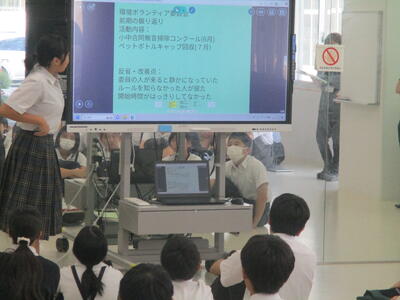

10月のわくわく油田プロジェクト(廃油回収)の日でした!

きょうは、わくわく油田の日でした。だいぶ、この活動も子どもたちに定着してきました。担当の方にお話を聞きましたが、今回はちょっと量が少なかったようです。この油を処理して、校舎改築の機械の燃料として活用しています。ご家庭で出た不要な油は環境保護の観点からもぜひ、こちらに届けていただけるとありがたいです。今回油を届けてくれた人には、「地球環境防衛隊ステッカー」がプレゼントされました。ステッカーがなくなり次第プレゼントは終了とのことです。来月もご協力よろしくお願いいたします。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年生集団宿泊教室(2日目)の様子(朝の集い)

2日目です。昨晩はナイトゲームがあり、夜道を子どもたちだけで歩きました。夜はちゃんと眠れたかな??みんな元気に2日目のスタートがきれたようです。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年生集団宿泊教室(1日目)の様子(集合写真、夕食)

みんなで砂浜をバックに記念写真をとりました!みんないい顔していますね。海もとてもきれいです。夕食は、かきあげ丼でしょうか?おいしそうです。昼間たくさん活動したので、足りないくらいだったのでは・・・?(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年生集団宿泊教室(1日目)の様子(マリン活動)

遅くなりましたが、5年生集団宿泊教室の様子が届きましたので、お知らせします。1日目のマリン活動(ペーロン)は天候の都合で、実施が危ぶまれましたが、無事できたようです。よかったですね!(主幹教諭 濱坂 由紀美)

10月の読み聞かせ

今日は月に1回の読み聞かせの日でした。1~3年生が、保護者や地域のみなさまによる読み聞かせを楽しみました。短い時間ですが、あっという間にお話の世界にひきこまれる子どもたちでした。お忙しい中に、すてきな時間をありがとうございました。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

5年 集団宿泊(あしきた青少年の家)午前の部

7時30分、出発!バスの中はにぎやかです。

本日9時、5年生は、「あしきた青少年の家」に到着しました。全員元気です。

まずは、入所式です。

次に、館内ウォークラリーをしました。自然の中で友達と協力して取り組むことができたようです。

(森田先生から送られてきた写真を掲載しています)

(校長 佐藤 政臣)

無事出発!5年集団宿泊教室

本日から2日間、5年生はあしきた青少年の家に集団宿泊教室にでかけます。小学校生活で初めての宿泊を伴う学習で、子どもたちはこの日をとても楽しみにしていたようです。出発式では、子どもたちの進行で、運転手さんへあいさつをしたり、先生方のお話を聞いたりしました。いいお天気にも恵まれ、きっと充実した2日間になることでしょう。けがや事故なく、たくさんの思い出をつくってほしいです。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

※活動の様子を本校ブログでも随時ご紹介します。ぜひご覧ください。

1年4組 井上あやめ先生 産前休暇に入ります。

1年4組の井上あやめ先生が、出産を控え、産前休暇に入ります。今日は、産前最後の出勤日でした。5時間目にろうかを通ってみると、あやめ先生へサプライズでお手紙がプレゼントされていました。お別れはちょっぴりさびしいですが、あやめ先生はドキドキの挑戦をするので、1年4組のみんなも1年生残り半年、いろんなことにチャレンジして、成長してほしいと思います。

最後になりましたが、あやめ先生の無事のご出産を心よりお祈りいたします。また、明日からは岡田ゆき先生が担任を務められます。岡田先生、元気いっぱいの1年4組をどうぞよろしくお願いいたします。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

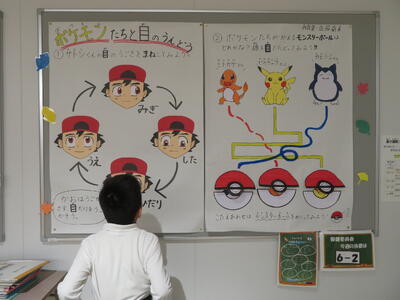

教育実習生による保健指導掲示物ができました!

本日で15日間の養護教諭の教育実習が終了します。実習生の田畑さんが保健指導の掲示物を作成し、保健室前に掲示しました。子どもたちが大好きなキャラクターを素材にして、「目の体操」についてまとめてあります。早速、昼休みに子どもたちが目の体操をしてました。田畑先生、夢に向かって、がんばってくださいね!楓の森小みんなで応援しています。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

2年校外学習「ホームセンタービーバー見学」

2年生の校外学習で、御代志にあるホームセンタービーバー見学に行きました。自分たちの地域で働いておられる方々との関わりを通して、様々な感想をもったり、新たな気付きがあったりしたようでした。たくさんの商品を目にして、どきどきわくわくの2年生でした。帰りには、御代志駅に立ち寄り、電車の中を見学させてもらうこともできました。ご協力いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。

児童集会!

本日1校時、児童集会(児童会主催)がありました。

本日の発表は、図書委員会、給食委員会、体育委員会です。それぞれの委員会で、クイズや寸劇やダンスなどを入れながら工夫した発表ができました。

まず、図書委員会からは、図書室の利用についてのお願いがありました。読書の秋です。一冊の本をペラペラとめくるのではなく、じっくりと読んで欲しいと思います。ご家庭でもメディアにむかう時間を減らして、親子読書はいかがでしょうか。

次に、給食委員会からは、栄養のバランスも考えて、苦手なものもしっかり食べようというお話がありました。食欲の秋です。しっかり食べることで、免疫力をあげ、病気をしない体をつくりましょう。

最後に、体育委員会からは、遊び方の紹介がありました。スポーツの秋です。運動するのにいい季節になりました。しっかりと楽しみながら体を動かしましょう。

これらの発表を受けて、感想交流し、校長講話でまとめました。

(校長 佐藤 政臣)

6年フィールドワーク「戦後80年 合志の戦争を知ろう!」

本日、6年生は修学旅行の事前学習として、平和学習を行いました。講師としてくまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク代表 髙谷様、合志の近代遺産を学ぶ会 上田様、合志市生涯学習課 米村様をお招きして、講話及びフィールドワークを行いました。みなさん、本校の周辺に、旧陸軍黒石原飛行場があったことをご存じですか?実は、学校の周りにいくつかの戦争遺跡が現存しています。その遺跡を実際に見て、お話を聞かせていただきました。遠い昔のことですが、身近な場所に戦争の痕跡があることを知ることで、少しでも自分ごととして学習を進めていくことができたらいいなと思います。これから、11月の修学旅行に向けて、さらに学習を深めていって欲しいと思います。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

2年生活科 校外学習「ホームセンタービーバー・御代志駅見学」

2年生(1組と4組)が生活科の学習で、ホームセンタービーバーさんと御代志駅へ見学に行きました。

ビーバーの福田さんからお店について説明していただき、その後、子ども達からの質問に答えていただきました。今年は、ちょうど開業50年と歴史のあるビーバーさん。店名の名前の由来は動物のビーバーがお家を作るのが上手だからということを聞き、子ども達は国語の授業で学習したビーバーの特徴とつながっていることに驚いていました。その後、店内を見学させていただき、物置から植物、日用品までと、品揃えのよさに目を輝かせていました。2組と3組は22日(水)に見学予定です。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

3年 「農家の人の話を聞こう」

「熊本で活躍する専門家が教室にやってくるプロジェクト」から、本日は講師として、松本亜弥さんご家族に来ていただきました。農家の仕事の喜びや大変さ、食の大切さなどについて、お話を聞くことができました。お話の後、3年生の子どもたちからは、たくさんの質問があり、一つひとつ丁寧に答えていただきました。学びの多い時間となったようです。ありがとうございました。 (教頭 岩木登紀子)

ほけんだより10月号

ほけんだより10月号を発行しました。

今回の作成者は、教育実習生の田畑蘭来さんです。季節の変わり目に注意することなどが書かれていますので、ご覧ください。

(校長 佐藤 政臣)

後期がスタートしました!

きょうは後期始業式です。5日間の秋休みを終え、学校に元気な声が戻ってきました。

始業式はオンラインで行われました。校長先生のお話では、前期の振り返りアンケートの結果が紹介されました。

昨年度に比べると、改善されている項目が多く、特に「あいさつ」はほとんどの学年でよくなっていました

また、「姿勢」についてのお話もありました。姿勢がよくなると、集中力が高まるだけでなく、健康面、学力面

運動面でも大きな効果があるそうです。校長先生のお話を聞く子どもたちの姿勢、とてもすばらしかったです。

さて、後期は、6年生は修学旅行、5年生は集団宿泊、1~4年生は見学旅行と大きな行事が待っています。

気候もよくなり、運動、学習に集中できる季節になります。自分の目標をたてて、こつこつと頑張りましょう。

(主幹教諭:濱坂 由紀美)

前期最後のあいさつ運動

今日は、前期最終日。あいさつ運動に41人の子どもたちが参加してくれました。最高記録です!「初めてあいさつ運動に来ました!」という子どもも数名いて、あいさつ運動の輪が少しずつ広がっています。終業式での意見発表でも、あいさつのことを発表した子どもたちが多く、子どもたちもあいさつに意識して取り組んでいることが伝わりました。

また、見守りボランティアの皆様にも毎朝の登校指導大変お世話になっています。「いってらっしゃい」の温かい声かけと見守りで、前期、大きな事故やけがもなく子どもたちが登校できました。本当にありがとうございます。後期もどうぞよろしくお願いいたします。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

前期終業式

今日は前期の終業式でした。

まず、式の前に、たくさんの表彰を行いました。科学展、朝ご飯コンクール、その他スポーツ団体等で活躍した子どもたちに賞状が手渡されました。学校内外で多くの子どもたちが活躍していることを知り、とても嬉しくなりました。

終業式では、学年代表が意見発表を行いました。あいさつ、そうじ、姿勢、自主学習等、それぞれの前期の頑張りと後期への抱負を発表しました。6人とも自信に満ちあふれた表情をしていて、その表情から、充実した前期だったことが伝わりました。

いよいよ明日から5日の秋休みですね。交通安全に気を付けて、元気に過ごしましょう。また、後期始業式で会えるのを楽しみにしています。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

就学時健診

令和8年度に入学する新入学児童に対する健診(就学時健診)が本校で行われました。

少し緊張した面持ちで健診を受けることができました。5年生が各係として、やさしくエスコートすることができました。子どもたちが健診を受けている時に、保護者説明会を行いました。

内容は、「合志市教育委員会のあいさつ、校長による学校概要説明、入学に向けての準備等について、学校給食について、特別支援教育について、放課後児童クラブについて、読み聞かせボランティアについて」などです。

104名の半年後の入学が楽しみです。

(校長 佐藤 政臣)

お楽しみ会

明日、前期が終了します。

明日は、終業式、大掃除、学級活動(通知表配付等)があるため、事実上、本日が前期最後の日になります。

そのようなことから、本日は、子どもたちとのふれあいの時間(お楽しみ会等)を設定した学級が多くありました。私も5年生に呼ばれて参加しました。ゲームや歌、寸劇など考えられたプログラムで楽しい一時を過ごすことができました。楓小は、役者がそろっています(^^)(校長 佐藤 政臣)

教育実習生が来ています

9月29日~10月22日までの期間、教育実習生が本校で実習をがんばっています。

養護教諭の実習なので、保健室と2年1組を中心に過ごしています。

今日は、教育実習生の授業がありました。

「目を大切に」という内容で、目や涙の働きを学習した後、日頃の生活で目を大切にするには

どうしたらいいのかを考え、自分の約束を決めました。

とても落ち着いた様子で授業をされていて、子どもたちも最後まで意欲的に授業に参加していました。

ここでの実習経験が、今後につながってくれたら、嬉しいです。(主幹教諭 濱坂 由紀美)

あいさつ運動~ライオンズクラブの皆様と一緒に~

本日10月8日は「ライオンズクラブの日」ということで、合志市のライオンズクラブから4名の方が

あいさつ運動に来てくださいました。メンバーの中には、中学校の永清PTA会長もいらっしゃいました。

おかげで、いつもよりも元気なあいさつが飛び交っていました!

そして、今日もたくさんの子どもたちがあいさつ運動に参加しました。4年生から始まったあいさつ運動の輪が

最近は3年生にも広がりつつあります。自ら考え行動できる子どもたちが増えています。とても嬉しいことです

(主幹教諭 濱坂 由紀美)

楓の森アップデート3(学校だより)NO.11 発行について

「楓の森アップデート3(学校だより)NO.11」を発行しました。本号は「標準学力調査の結果」についての特集です。添付ファイルまたは学校からのたよりをご覧ください。

(校長 佐藤 政臣)

校内研修【研究発表会に向けた事前検討会】

12月4日に予定しております「健康教育研究発表会」に向けて、事前検討会を行いました。協力者の先生方に授業を見ていただいた後、学年部に分かれて検討しました。研究発表会当日は、2年、4年、6年、特別支援学級で授業を公開します。「心身ともに健やかで自律的な行動ができる」児童を目指して、引き続き研究を進めていきたいと思います。

(教頭 岩木 登紀子)

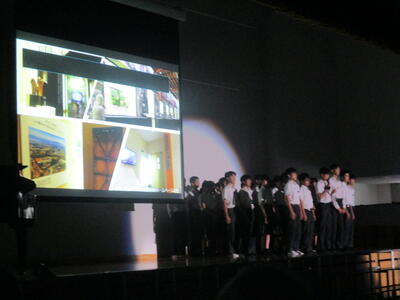

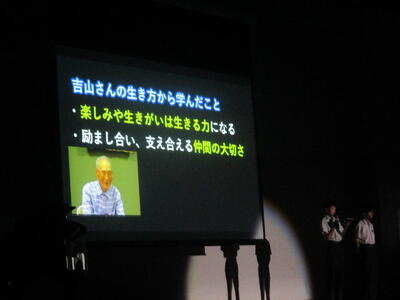

中学校の学習発表会&合唱コンクール

本日は、中学校の学習発表会と合唱コンクールでした。

私は、来賓として、参観させていただきました。

学習発表会は、総合的な学習の時間で学習した「ハンセン病問題」について、プレゼン形式や劇化を通して発表しました。内容は、菊池恵楓園自治会の太田さん、資料館学芸員の原田さん、金陽会絵画クラブの吉山さんなどとの交流を通して学んだことです。今年、96歳になる吉山さんは、中学生に対して「人間らしく生きることや偏見差別をせず、弱い人を助けられるような心を持ってほしい」ということをメッセージに残されました。真剣に訴える中学生の姿に感動しました。

学習発表会の後は、合唱コンクールです。所用で3年生しか聴けませんでしたが、高音と低音のハーモニーがすばらしい合唱でした。

(校長 佐藤 政臣)

5年「トヨタ自動車ZOOM授業」

5年社会の学習で、自動車工場についてオンラインでの授業を行いました。実際、工場ラインで自動車がつくられている様子を動画で視聴することで、学びを深めることができました。作業がしやすいように工場の床が黄色になっていることや、自動車が完成するまで17~18時間かかることなど新たな学びもあり、有意義な時間となったようでした。

教頭 岩木 登紀子

5年集団宿泊教室のオリエンテーション

5年生は、10月23日(木)、24日(金)、熊本県立あしきた青少年の家(芦北町)で、1泊2日の集団宿泊教室を行います。家族と離れ、クラスの友達と初めての宿泊になります。今日は、そのためのスケジュールや行動規範について学習しました。きまりを守って、楽しい時間を過ごすことができるようにしましょう。

(校長 佐藤 政臣)

小中合同委員会(前期の反省)

本日、小中合同委員会があり、前期の反省をしました。

前期に計画通りにできたことや計画はしたけど実践に結びつかなかったことなどを出し合いました。それらを受けて、後期に行う内容についても発表することができました。

(校長 佐藤 政臣)

4年「福祉体験」

2・3校時に、4年生の福祉体験を行いました。社会福祉協議会の方々に来ていただき、高齢者疑似体験とアイマスク体験、そして車椅子体験を行いました。体験してみないと分からない生活の難しさを実感し、学びを深める機会となりまし

教頭 岩木 登紀子

朝のあいさつ運動最終日(4年)

4年生は、自主的に「朝のあいさつ運動(校門前7:40~8:00)」を行っています。

これは、一人の児童が考えた取組で、今日が最終日です。

「7日間全部がんばった人には、がんばった賞をください!」と数名で校長室に来たので、賞状を与えることにしました。

学校教育目標にある「自ら考え、よりよく行動できる」ことをした4年生は、まさに「めざす児童像」です。前期終業式では、全員の前で披露したいと思います。(校長 佐藤 政臣)

1年 図工「読書感想画」

1年生は、読書感想画に取り組んでいます。

読書感想画は、本を読んで心に浮かんだイメージや感動を、絵の技法を用いて表現したものです。読書体験をより深く豊かなものにし、読書への意欲を高め、豊かな感性や想像力を育むことを目的としています。

鮮やかな色使いで、勢いのある子どもらしい作品に仕上がりました。

(校長 佐藤 政臣)

4年 算数少人数指導

4年生は、算数の授業を2つの教室に分かれて学習します。

「式と計算の順序」の学習では、+、ー、×、÷が混じった式で、計算のきまりに合わせて計算する学習です。子どもたちは、ノートにきちんと計算の順番を書いて計算していました。姿勢良く、集中して計算に取り組むことができていました。

(校長 佐藤 政臣)

2年 岩元克雄さんの「ことば教育」

2年生のことば教育です。2年生は、「空にぐうんと手をのばせ」という詩を学習しました。

先生が特に指導されたのは、「詩を読み取り、情景を想像して音読すること」です。また、本校の児童は、声が小さい子が多いので、口をはっきり開けて大きな声を出して表現することの大切も教えていただきました。ポイントをしぼって、繰り返し指導されたことで、1時間で明らかに音読レベルが上がりました。

(校長 佐藤 政臣)

1年 岩元克雄さんの「ことば教育」

合志市では以下のような子どもの育成を目指して「ことば教育」を推進しています。

〇 明瞭な発声で「正しい日本語」・「美しい日本語」が使え、心くばりができる子ども

〇 日本の文化や伝統を大切にし、深く考え、判断し、自分を表現できる子ども

〇 夢や希望を持ち、国際社会の中で、世界の人々と共に生きることができる子ども

元熊本放送アナウンサーの岩元克雄さんをお迎えし、1年の4クラス(1校時~4校時)をみっちりご指導いただきました。本来子どもたちが持つ豊かな表現力を言葉で引き出すような巧みなご指導でした。

1年生は、「あるけ あるけ」という詩の朗読です。詩を鑑賞した前と後では、明らかに子どもの表情、発声、声の大きさ、抑揚などが変わっていました。

明日は、2年生のことば教室があります。

(校長 佐藤 政臣)

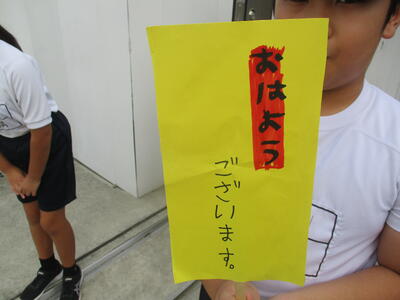

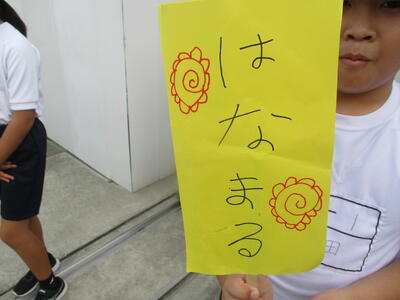

朝のあいさつ運動!

朝のあいさつ運動の取組で、今日もたくさんの子どもたちが自主的に校門前に集合し、元気に「おはようございます!」とあいさつを交わすことができました。また、あいさつがよかった子どもには「はなまる」をあげるなど、子ども同士で評価することができていました。

(校長 佐藤 政臣)

秋の全国交通安全運動で登校指導

令和7年9月21日(日)から30日(火)までの10日間は、秋の全国交通安全運動です。

本校職員も各箇所で登校指導を行っています。本日私は、再春医療センター前で登校指導をしました。手をあげて横断歩道をわたり、止まってくれた車にあいさつなどができていました。

(校長 佐藤 政臣)

4年、5年体育 吉村竜太朗先生(竜ちゃん先生)の授業最終日

竜ちゃん先生の授業が最終日になりました。3週間にわたって授業していただき、子どもたちはとても喜びました。ご承知のとおり、竜ちゃん先生は、Xリーグに所属する富士通フロンティアーズのクォーターバックでした。その後、小学校の担任の先生もされたので、授業がうまいです。今日もスモールステップでリズム良く授業されて、運動が苦手な子からも「楽しかった!」という感想が聞かれました。最後に代表児童がお礼の感想を述べて記念撮影をしました。

また、来年も本校に来ていただくため、約束をしました。

(校長 佐藤 政臣)

わくわく油田プロジェクト

使用済みの天ぷら油をたくさん持ってきてもらいました。ご協力ありがとうございました。この油は、リーゼル(ReESEL)になります。リーゼル(ReESEL)とは、一般家庭の使用済み天ぷら油をリサイクルして製造される、世界最高水準の高純度バイオディーゼル燃料(BDF)です。本校の増築にも使われています。

(校長 佐藤 政臣)

読書タイム(1~3年読み聞かせ)

本日は、読書タイムです。1~3年生は読み聞かせになります。4年生以上は自分が読みたい本を用意して、読書をします。

ご多用のところ、本校の子どもたちのために読み聞かせをしていただき、ありがとうございます。

読み聞かせは、読書好きの子どもを育てるだけでなく、子どもの精神の安定にも効果的だという研究があります。ご家庭でも読み聞かせをよろしくお願いいたします。

(校長 佐藤 政臣)

4年 総合「民生委員・児童委員のお仕事」

4年生の総合的な学習時間で民生委員・児童委員の皆様をお招きしました。子どもたちは、「民生委員・児童委員の皆さんはどのような活動をしていますか」などと質問し、活動内容について理解することができたようです。また、朝や夕方にかわす「あいさつの大切さ」についても考えることができました。

(校長 佐藤 政臣)

5年 「金融教育」実施しました

9月17日(水)5校時に、多目的室にて、5年生の金融教育を行いました。合志市安全安心課の坂本陽子様を講師としてお招きし、お話を聞くことができました。改めてお金の役割や、お金との付き合い方について考え、自分自身を振り返る場となっていました。 (教頭 岩木登紀子)

5年 家庭科「物やお金の使い方」

5年家庭科「物やお金の使い方」では、計画的な買い物、賢い選択、そして使用後の振り返りなどを学ぶことが重要になります。

目標は、「知識や技術だけを学ぶのではなく、自立した生活者として、自分と周りの人々の生活をより良くするための考え方を育むこと」です。

売買契約の基礎を教えるために、ロールプレイイングを行いながら考えさせました。

(校長 佐藤 政臣)