学校ブログ

PTA役員会

昨夜、PTA役員会が行われました。

運動会の反省や愛校作業についてなど。

学校の発展のために、お忙しい中集まって話し合いをされています。(主幹教諭;下山)

NHK 子ども音楽クラブ

本日、NHKの子ども音楽クラブが本校で開催されました。

「N響が合志楓の森小学校にやってきた!」

バイオリンやビオラ、チェロなどプロの演奏を楽しみました。

モーツアルトやサン・サーンスなどのクラシックや崖の上のポニョなどジブリシリーズもありました。

最後には、校歌をみんなで合唱しました。

貴重な時間を過ごすことができました。(主幹教諭;下山)

NHKこども音楽クラブに向けて

いよいよ明日が「NHKこども音楽クラブ」本番です。今日は、NHKによる事前の取材や撮影等がありました。「N響が合志楓の森小学校にやってきた!」のタイトルコールやコンサートについての説明の様子などを撮影されていました。子どもたちも明日の本番が楽しみになってきたことと思います。(教頭 米澤)

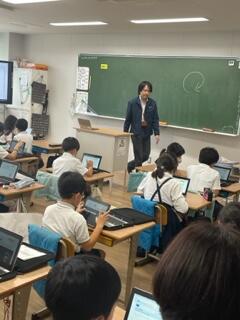

4年生タブレット端末を活用した主体的な学習

夏休みは、eライブラリーを活用して学習することになります。本日は、ICT支援員さんとeライブラリーを使った学習しました。

eライブラリーは、多彩な機能とAI型ドリル、豊富なコンテンツにより、子どもたちの「主体的な学び」をサポートする学習支援サービスです。 子どもたちは習熟度に応じて自動構成された問題を解くことで学力向上できるだけでなく、自ら主体的に学ぶチカラを育むことを目的とした機能も用意されています。(校長 佐藤 政臣)

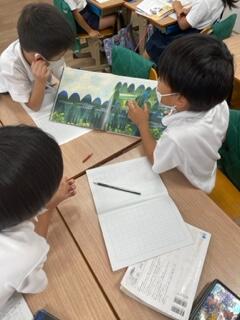

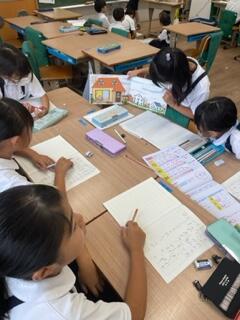

2年生(国語)児童による読み聞かせ

2年生の国語の授業では、子どもたち同士で読み聞かせを行っていました。読み聞かせは、本を見せながら読まなければならず、大人でも難しいスキルが要求されます。しかし、子どもたちは、スムーズに読んでいました。高学年になればなるほど、初見でスラスラと読めるようにならなければ、長文を読んで答えるという学力調査には対応できません。音読は、学力を形成する上で、大切な技能の1つといえます。(校長 佐藤 政臣)

授業参観・引き渡し訓練お世話になりました

本日は、ご多用のところ、授業参観及び引き渡し訓練に多数ご参加いただきましてありがとうございました。授業参観では、道徳の授業を中心に参観していただきました。本日の学習内容をご家庭でも話題にしていただけたらと思います。また、スムーズな引き渡し訓練にご協力いただきましてありがとうございました。(校長 佐藤 政臣)

本とふれあう機会がたくさんあります!

先日、読み聞かせの様子をお伝えしました。

本日、1年生が図書室に行って、たくさんの本とふれあっていました。

また、堀田先生による読み聞かせがありました。

本校の子どもたちはたくさん本とふれあう機会があっていいなぁと感じました。(主幹教諭;下山)

6年生人権集会

本日(7/6)、6年生の人権集会がありました。まず、各クラスが入り交じった5,6人のグループになり、これまでの学習を振り返り、学んだことを出し合いました。次に、各グループで共有したことを全体の前で発表しました。全体の前で自分の気持ちを発表するのは、勇気がいることですが、自分と重ねながら立派に発表できました。そして、各クラスの人権スローガンを発表し、そのスローガンにした理由も伝えることができました。最後に、私が校長講話をしました。私の小学生の頃の経験談を話し、「自分が一番苦しい時に友達が支えてくれた」ことなどを話しました。卒業までにかけがえのない友達をつくってほしいと思います。(校長 佐藤 政臣)

3年(外国語活動)“ I like ~. ”

3年生外国語活動の授業です。本日は、“ I like ~. ”を使って会話をする授業でした。まず、自分のタブレットに入力し、XSync Board で、子どもたちが入力したものを電子黒板に取り込むことで共有することができました。発表の順番が回ってくると、それを使って発表します。外国語活動の学習では、タブレットや電子黒板が欠かせないツールになっています。(校長 佐藤 政臣)

3年(音楽)「リコーダー」

3年生の音楽は、音楽専科の山下先生の授業です。山下先生から付点二分音符、付点四分音符等の伸ばす音の長さの違いについて説明がありました。その後、リコーダーを使って、演奏しました。3年生から始まるリコーダーは、難しく感じる子が多いのですが、みんな上手に吹けていました。(校長 佐藤 政臣)

4年(図工)「ようこそ!夢のまちへ」

4年生図画工作の授業です。単元「ようこそ!夢のまちへ」では、ダンボール等を使って、グループで協力して夢の町をつくりました。楽しみながら大胆につくりあげることができました。

(校長 佐藤 政臣)

着衣水泳

本日、YMCAから講師の方をお招きして着衣水泳の体験が高学年の学級でありました。これから水難事故が起こる可能性が高まりますが、いざ自分が溺れそうになった時、周りの人が同様の状況になった時どうしてもパニックになってしまいます。今回着衣水泳の体験をしたり、溺れそうになっている人を見かけたらどうするか実際に体験することにより実際事故がおこりそうになったときに適切な行動がとれるのではないかと思います。(教頭 米澤)

社会を明るくする運動

今月は、合志市の「社会を明るくする運動」の強化月間です。今月は推進委員の方々が、市内の各中学校で「あいさつ運動」をされるそうです。本日早速推進の方々が本校の東門に立たれて子ども達にあいさつをされていました。小学生の子ども達も気持ちよいあいさつを返していました。(教頭 米澤)

2つの読み聞かせ!

本日、2つの読み聞かせがありました。

1つは、2年生での読み聞かせです。

子どもたちは、しっかりと絵本に目を向け、お話に耳を傾けていました。

また、昼休みには、中学生の図書委員会による第2回目の読み聞かせが行われました。

小学生のために読み聞かせの時間を作ってくれているのです。素晴らしいですね。

中学生の読み聞かせはさすがにレベルが高いので、小学生も聞き入っていました。(主幹教諭;下山)

6年学年集会で考える

本日(7/3)1校時、6年生の学年集会がありました。子どもたちは、学習面や生活面の「学校のきまり」について振り返り、最上級生としての行動の変容について、再確認することができました。私も最後に子どもたちに話をしました。それは、「共に伸びていく集団になるように」という願いを込めて話をしました。また、本校の学校教育目標「夢を持ち 自ら考え よりよく行動できる児童」も意識させました。「夢に向かって 主体的に考え、行動できる力」こそ、これからの時代には大切になります。(校長 佐藤 政臣)

6年クラスマッチ大会(陣取りゲーム)

本日(6/30)1校時、6年生の第1回クラスマッチ大会が体育館で行われました。運動種目は、陣取りゲームです。私も子どもの頃、よくやった遊びで、ほとんどの人が慣れ親しんだゲームだと思います。子どもたちは、作戦を立てながら一生懸命取り組んでいました。優勝は、6年3組Aチーム、歓喜の声があがりました。閉会式で私から校長印がついた賞状を授与しました。(校長 佐藤 政臣)

中学生による読み聞かせ

本日の昼休み、中学生による読み聞かせがありました。本日はあいにく移動図書館「どんちゃん号」の日と重なってしまったため最初から聞けなかった子どももいたようですが、低学年を中心にたくさんの子ども達が集まりました。中学校の図書委員のお兄さんお姉さんが一生懸命紙芝居を読み聞かせしてくれて子どもたちも大喜びでした。次回は7月3日だそうです。(教頭 米澤)

今月のドンちゃん号!

久しぶりのドンちゃん号です。

今日は中学校の図書委員会が読み聞かせをしてくれるということもあって、昼休みは大忙しの子どもたちでした。

今日もたくさん本を借りることができました。(主幹教諭;下山)

教職員による菊池恵楓園現地学習

28日(水)の午後、小中学校の全教職員が菊池恵楓園で現地学習会を行いました。今回は、赴任3年目の職員がフィールドワーク、2年未満の職員が園長先生の講話と資料館見学という2本立てで行いました。本校の開校以来菊池恵楓園は新型コロナウイルス感染症感染防止拡大のため敷地内については入場制限がありましたが今回初めてフィールドワークを実施することができました。まずは私たちがハンセン病回復者に対する差別問題に学ぶことが大切です。今回学んだことをこれからの教育活動にいかしたいと思います。(教頭 米澤)

カラフルいろみず(1年生)の学習

本日、1年生は、図画工作の時間に「カラフルいろみず」の学習をしました。

ペットボトルに水を入れて、絵の具を使ったり,色水同士を混ぜたりして,いろいろな色の色水をつくりました。「カラフルいろみず」は、色水づくりの方法を知り,活動への関心をもつための学習になります。

(校長 佐藤 政臣)

風の力で動かす車!

3年生になって理科を学習していますが、初めての実験をやりました。

風の強さによって、車がどのように動くかを実験します。

風が弱いときは?

風が強いときは?

みんなとても熱心に活動ができていました。(主幹教諭;下山)

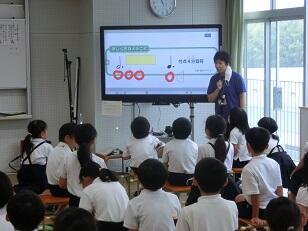

プレイグラムタイピング

今年度も、子ども達のタイピング技術の向上をめざしてタイピングの練習に全学年で取り組む予定です。今年度は県の教育委員会がICT活用操作スキル向上事業のひとつである「プレイグラムタイピング」を導入しています。今日は、3年4組で早速取り組んでいました。ICT支援員の古谷さんに指導してもらいながらタイピングの練習に取り組むことができました。(教頭 米澤)

小中合同鬼ごっこ

今週は「Let's楓スポーツタイム」があります。今回は「気合いと目力でスペシャル短パンヒーローをつかまえろ」というタイトルですが一言で言うと「小中合同鬼ごっこ」です。今日は1年生、4年生、中学校1年生で鬼ごっこをしました。中学生もほとんど参加してくれて楽しく鬼ごっこをすることができました。(教頭 米澤)

自学コンクール

5年2組で第2回(?)自学コンクールがあっていました。今回もそれぞれの自学ノートを見合い、いいと思ったノートにシールを貼って優勝者を決めていました。今回も子ども達だけでなく、校長先生を始め隣の学級の岡田先生や昨年度担任をされていた田川先生や理科の種村先生も審査員として参加されていました。前回に比べると全体的にレベルが上がっているように思えました。この調子で自分で学習することを決めて学習する習慣を身につけてほしいです(教頭 米澤)

1年タブレット端末を活用した学習

本日4校時、1年生がタブレット端末を活用した学習を行いました。内容としては、プロフィール画像の編集やオンライン授業の入室方法などです。先生が出したクイズに答える取組もあり、大いに盛り上がっていました。

(校長 佐藤 政臣)

プールも頑張っています!

梅雨の時期に入って雨が多いですね。

そんな日は、6月とはいえ、プールの水が冷たいようです。

晴れた日は気温も上がり、気持ちよくプールに入ることができています。

息つぎの練習をしたり、実際に泳いでみたりとみんな頑張っています。(主幹教諭;下山)

5年生 調理実習第二弾!

本日、5年生が調理実習の第二弾を実施しました。

今回は、ゆで野菜です。

「カラフル野菜サラダ」

彩りも良くとてもおいしそうでした。

また、自分たちでソースも作っていました。

きっとおいしかったことでしょう。(主幹教諭;下山)

手あらいコンクール

先週は「手あらいコンクール」を行いました。 校内に、菌やウイルスを持ち込まないよう、登校して教室に 入る前に手洗いをするように呼びかけています。 第1回のコンクールの結果は、1位3-1(100%)でした!! コンクール期間以外でも、みんなで声をかけあって続けて欲しいと 思います。 体調をくずして休んでいる人が増えています。 手あらい、換気など予防を心がけて生活しましょう。(保健室)

アサガオのたたき染め

1年生が生活科の学習できれいに咲いたアサガオの花をたたき染めにしていました。花びらを台紙にはさんでたたくときに「かわいそう」とつぶやく子もいましたが、「なにもしなかったら1日でしぼむけどこうするとずっと花が楽しめるよ」との先生の声かけに納得していました。とてもきれいな作品がそろいました(教頭 米澤)

人権月間

6月12日から学校では「人権月間」に入っています。今回は「なかまづくり」を中心に各学年で人権学習を行っています。本日は4年生の教室で人権学習があっていました。4年生は「わたし」という題材をつかって、「人には違いがあることを認め合いわかり合うことで自分のことを堂々と話すことができる」ことを目標に学習を行っています。(教頭 米澤)

虫さがし

2年生が生活科の時間に校内で生き物探しをしていました。それぞれ虫かごを手に手に気合い入れて外に出る子ども達を「そんな虫かごに入れるほど虫いるのかな」と思いながら見ていましたが、実際に様子を見てみたらたくさんの子ども達がバッタをかごの中に入れていたのでびっくりしました。子ども達の虫を探す力はすごいです。(教頭 米澤)

ローテーション道徳(6年生)

本校では、ローテーション道徳を行っています。

本日(6/19)6年生は、ローテーション道徳で、担任以外の教師が道徳の授業をしました。ローテーション道徳は、1人の教師が同じ内容を1週ずつずらして、4クラスすべてで行います。そのことによって、児童の道徳性に係る成長の様子を複数の教師の目で見取り、多面的・多角的に把握することができるのです。(校長 佐藤 政臣)

読み聞かせが始まりました!

本日、1年生・2年生を対象に「読み聞かせ」がありました。本校の地域学校協働活動推進員の箕輪さんが昨年度から本校でも読み聞かせをやりたいと言うことで、ボランティアの方を集めて頂いたり視察にいかれたりして準備を重ねて頂きました。保護者方にもボランティアとして読み聞かせをして頂き、1年生も2年生も楽しく話を聞くことができました。いまのところ月に1回開催する予定です。今のところ1年生と2年生ですが、もう少し人が集まると3年生までできそうです。ボランティアは現在も募集中です!(教頭 米澤)

カボチャの花がきれいに咲いています

東門から「かえでのみち」に入ってすぐ、中学校側の職員室の前に渕上校長先生が「かぼちゃ」を植えられています。今朝はたくさんの黄色い花が咲いていました。登校する子ども達も気づいたことと思います。よく見るとカボチャの実も膨らみ始めていましたのでそのうちたくさんのカボチャも実ることと思います。(教頭 米澤)

環境問題について報告しようPART2(5年)

本日2校時、環境問題について、タブレットにまとめたものを校長先生に聞いてほしいということで、子どもたちの発表を聞かせていただきました。時間の都合上、10名の子どもたちのレポートを聞くことができました。内容は、「外来種について、オゾン層の破壊について、食品ロスについて、海洋汚染について、熱帯雨林の破壊について、地球温暖化について、野生生物種の減少について」等です。発表者は、はっきりした声で相手意識をもって発表することができ、聞く方もしっかりと聞くことができました。環境問題について、このように真剣に考えることができてうれしく思います。これからは、ここで学習したことを生活の中で生かすことができたらいいですね。(校長 佐藤 政臣)

環境問題について報告しよう(5年)

5年生の国語科で「環境問題について報告しよう」という単元があります。学習の目標は、「資料から読み取った情報を整理し、伝えたいことを明確に書くこと」です。

本日5校時、各教室を巡回していたら、「校長先生来て下さい」と教室に引っ張られました。そして、環境問題について、まとめたノートを見て欲しいと・・・・。そこで、全員のノートを見て、資料から読み取った情報を整理し、わかりやすくまとめていたノートには、A評価であるシールを貼ってあげました。(^^)(校長 佐藤 政臣)

ひらがな がんばっています!

1年生は、ひらがなを頑張って覚えています。

今日は、「ゆ」を練習していました。

よーく、文字を見ると、「ゆ」って難しい字だなぁと思いました。

丁寧な文字で頑張っている姿が微笑ましかったです。(主幹教諭;下山)

3年生交通教室!

本日、3年生の交通教室がありました。

天気がよければ、各自が自転車を持ってきて交通指導を受けるはずでしたが、あいにくの雨で室内での講話という形になりました。

それでも警察署の方が足を運んで下さり、交通ルールについてしっかりとお話をして下さいました。

また、子どもたちはDVDを視聴して交通ルール等について学ぶことができました。(主幹教諭;下山)

アサガオの花が咲きました

1年生が4月の授業参観の時にお家の方と一緒に植えたアサガオの花が咲き始めました。今朝も1年生が「わたしのアサガオは3つ花が咲いたよ」と教えてくれました。咲いた花はたたき染めをしたり、色水をつくったり今後の生活科の学習で使う予定です。(教頭 米澤)

5年生 調理実習

5年生の調理実習の様子です。中学校からの乗り入れ授業で、中学校の小山先生が指導されました。本日のメニューは「ほうれん草のお浸し」です。グループで話し合いながら作ることができました。

(校長 佐藤 政臣)

クラブ開始!

本日クラブ決めがありました。

4、5、6年生が体育館に集まり、6年生から順番に決めていくという方法です。

これまでコロナの影響でできなかった新たな方法でクラブを決めていきました。

さあ、クラブが決まりましたので次回からは活動をしていきます。

子どもたちにとって楽しい時間になるといいですね。(主幹教諭;下山)

合志市教育委員会学校訪問

本日、合志市教育委員会の学校訪問がありました。今回は、本年度の本校の経営方針や取組の内容等について学校側から説明するものです。訪問して頂いた教育委員の方からは一様に今後の本校の取組に対して期待を寄せて頂きました。今回頂いたご助言を今後の教育活動に生かしていきたいと思います。給食も召し上がっていただきましたが、本日はちょうど「50周年記念ジューシー」の日だったので久しぶりの「ジューシー」に喜んで頂きました。(教頭 米澤)

50周年記念ジューシー(みかん果汁)

本日は給食に「50周年記念ジューシー」が出ました。報道等で、ジューシーが50周年を迎えたのはご存じの方も多いと思います。私自身も小学生のとき楽しみにしていました。(私が小学生のころは三角のテトラパックでした)今日のジューシーはパッケージもいつもの子どもの絵が描いてあるのではなく記念パッケージでした。特に裏面の柄はジューシーが登場した頃の柄で自分は懐かしく思いました。(教頭 米澤)

教頭先生による道徳の授業(6年) 6/5~6/9

6月5日から6月9日にかけて、6年生の4クラスで教頭先生による道徳の授業が行われました。テーマ「自分の役割を果たす時に大切なこと」について考えました。教頭先生は、大谷翔平選手を教材に授業をされました。WBCで大谷選手は、普段はしない「バント」をして、自分を犠牲にしてチームに貢献しました。その際、大谷選手は、次のコメントを残しています。「ヒッティングにするプライドというか、そのようなものはなかった。日本代表の勝利より優先する自分のプライドはなかったということです。」このエピソードをもとに、子どもたちは、自分自身のことと重ねて考えることができました。例えば、運動会で与えられた最上級生としての役割について考え、自分の役割を果たすために何が必要かという点で意見交換をすることができました。 (文責:校長 佐藤 政臣)

プール開き!

いよいよプールの授業が始まりました。

岩田先生からプールに入るにあたっての注意事項やどのように進めていくのかなどの話がありました。

水に入ってはしゃぐ6年生の姿を見て、すごくプールを楽しみにしていたんだなと思いました。

これから水着の準備や洗濯等大変になりますが、よろしくお願いします。(主幹教諭;下山)

もうすぐプールに入ります!

早い学年では今週からプールでの学習が始まる予定です。

今日は、初めての小学校でのプールでの学習に備えて1年生が学年でお話しを聞きました。

まずは、保健室の山下優子先生から気をつけることを聞いた後、学年主任の田上先生から着替えについてやプールでの並び方などの:話を聞きました。天気は心配ですが、安全で楽しいプールでの水泳学習ができるといいですね。(教頭 米澤)

水俣に学ぶ肥後っこ教室に無事出発しました

5年生の子ども達が、「水俣に学ぶ肥後っこ教室」のため早朝より出発しました。水俣病資料館や環境センターなどで水俣病についてや水俣病の差別の現実について学んできます。現地に行って肌で感じる学習もとても大切です。出発前には校長先生からお見送りのお話しも頂き無事出発しました。(教頭 米澤)

合志楓の森小お守り

本日子ども達に「合志楓の森小お守り」を配付しています。

これは、子どもたちへ相談機関を紹介したお守りです。

このようなことが書いてあります。「悩んだり、心配なことがあれば、まずはお家の方や先生に相談してみてください。

解決しないときは、お守りに書いてある窓口に電話相談してみませんか」

このお守りは、保健委員会の子ども達が1つ1つ丁寧につくってくれたものです。(教頭 米澤)

租税教室

本日、6年生の租税教室がありました。6年生では社会科の授業でも税金についての学習を行いますが、今回は菊池法人会より講師をお招きして税金が私たちのくらしにどのようにつかわれているか詳しく説明して下さいました。冒頭に「もしも税金がなかったら」というアニメーションをみました。大人の自分が見てもやっぱり税金の必要性をあらためて認識しました。(教頭 米澤)

おいしそうな匂い!

学校を回っていると家庭科室から何やらおいしそうな匂いがしてきました。

6年生の調理実習があっていました。

コロナの規制が緩和され調理実習もできるようになりました。

野菜炒めにスクランブルエッグ。

とてもおいしそうでした。

また、作るだけではなく、きちんとフライパンやお皿もきれいに洗っていました。(主幹教諭;下山)

自分の役割を果たすこと

今週、米澤教頭先生が6年生に道徳の授業を行っています。

「自分の役割を果たす」というタイトルで、プロ野球の大谷翔平選手を通して、自分の役割を果たすときに大切なことはどんなことなのかを考える授業です。

みんながよく知っている大谷翔平選手。

WBCの時、打率絶好だった大谷選手がチームの勝利のためにバントをした場面。

「代表の勝利より優先する自分のプライドはなかった」という大谷選手の言葉。

自分の役割を果たすときに大切なことは何なのか。みんなが真剣に考えていました。(主幹教諭;下山)

教育実習

5月29日より、本校に教育実習生の先生が来ています。熊本大学4年生の森山颯太先生です。出身は合志南小学校、合志中だそうです。4年3組を中心に本校・中学校の先生方の授業参観をしたり、実際に授業をされたりしています。子どもたちも大喜びで出迎えてくれています。(教頭 米澤)

校長先生にインタビュー

1年生の生活科「学校にいる人となかよくなろう」の学習で、養護教諭の山下先生、事務の渡辺先生、栄養教諭の橋本先生、用務員の田尻先生、校長先生へ学級毎に分担してインタビューをしました。「名前は何ですか?」「どんなお仕事をしていますか?」「すきなスポーツは何ですか?」などの質問に校長先生も1つ1つ丁寧に答えられていました。私もインタビューを受けましたが、1年生に「教頭」の仕事内容について説明するのはかなり難しかったです(ーー;)(教頭 米澤)

プール掃除!

本日6年生がプール掃除を頑張りました。

本校のプールは小中一緒に使用しますので、中学校が大プール。小学校が小プールを掃除することになっています。

1時間目から6年1組。2時間目6年2組。3時間目6年3組。4時間目6年4組の子どもたちが掃除を頑張ってくれました。

さぁ、プールの授業も始まってきます。掃除をしてくれた中学生や6年生に感謝しながらプールの授業も頑張ってほしいですね。(主幹教諭;下山)

スポーツテスト

本日は全校一斉にスポーツテストを実施しています。残念ながら雨天ですので体育館で「反復横跳び」「立ち幅跳び」「上体起こし」「長座体前屈」の4種目を行います。1時間目からは1年生と5年生が実施しましたが、1年生も5年生のお兄さん、お姉さんにお世話してもらいながら頑張って測定に参加することができました。(教頭 米澤)

どんちゃん号がやってきた!

今日はどんちゃん号がやってくる日でした。

合志市図書館からたくさんの本を持っていただきました。

子どもたちがその本を借りることができるのだそうです。

何冊も本を持っている子がいましたので、何冊借りたのか聞いてみました。

「18冊借りました!」と聞いて驚きました。

1年生教室前のロビーは、たくさんの人でにぎわいました。(主幹教諭;下山)

子どもたちの命を守るために!

本日、本校の職員は職員研修で救命処置について学びました。

心肺蘇生の方法とAEDの扱い方についてです。

もうすぐプールも始まります。

もちろん、何も起こらないことが一番ですが、「もしも」のために、子どもたちの命を守れるよう毎年職員も研修を受けています。(主幹教諭;下山)

梅雨に入りました

熊本を含む九州北部地方は昨日(5月29日)梅雨入りが発表されました。6月を待たずして梅雨入りかあ・・・と少し憂鬱になりますが、梅雨の雨も必要な人たちはたくさんいますのでなんとかみんな元気に梅雨を乗り越えて夏を迎えたいものです。さて、雨が多くなると当然昼休みは室内で過ごすことが多くなります。早速今日はどのように過ごしているかなと思いながら校内をまわったら、タブレットで何やらやっている子ども達、ピカチュウのお絵かき大会をする子ども達、トランプなどのカードゲームで遊ぶ子ども達、学級でゲームをする子ども達とそれぞれ工夫して過ごしていました。もちろん図書室や漫画コーナーも大盛況でした。(教頭 米澤)

オンライン配信授業行っています

本日6年3組の桑原先生は身内のご不幸があったためにお休みを頂いています。そこで6年3組の学習が遅れないように6年部で協力してオンライン配信授業が行われています。今日の2校時の国語は4組から後藤先生が授業を配信し、音楽の授業だった6年2組の岩田先生が教室について子ども達のフォローをしていました。小学校においても学級担任だけが授業の管理をするのではなく、学年全体で関わっていく「学年担任制」のわかりやすい姿だと思います。(教頭 米澤)

運動会はおわりましたが

27日(土)の運動会はたくさんの方においで頂きありがとうございました。さて、運動会も終わった週明けの月曜日ですが運動場では1年生がかけっこ?をしています。実は今週から学校ではスポーツテストの実施期間に入っています。そこで1年生は運動場で50メートル走の計測をし、2年生は体育館で「シャトルラン」の計測を行っています。今週は蒸し暑い毎日が続きそうですが熱中症に気をつけながらスポーツテストも頑張りたいと思います。(教頭 米澤)

運動会 無事終了しました!

本日、運動会を実施しました。

ものすごい暑い1日となりましたが、子ども達は本当に最後までよく頑張りました。

それぞれの学年の素晴らしさが際立った運動会ではなかったでしょうか。

特に、6年生にとっては小学校最後の運動会となりました。

思い出深いものになったことでしょう。今年の優勝は赤団でしたが、どの団も素晴らしかったですね。

頑張ったお子さんをしっかりとほめてあげて下さい。

また、保護者の皆様におかれましては、子どもたちの応援、そして、テントの片付け等大変お世話になりました。

ありがとうございました。(主幹教諭;下山)

運動会の様子は中学校の学校ブログでも紹介されています!中学校のHPへ

準備万端!

5,6時間目に明日の準備を行いました。

子どもたちと職員の頑張りで、運動場が運動会模様に大変身しました。

さあ、明日はいよいよ運動会本番です。

子どもたちの練習の成果が発揮できることを願っています。

保護者のみなさん、応援よろしくお願いします。(主幹教諭;下山)

きれいな花ありがとうございます

本校の教室前にはきれいな花が挿してあります。この花は中学校の渕上校長先生が育てておられるもので、しかも中学校の坂本公代先生が定期的にいけて下さっています。本当にありがたいです。(教頭 米澤)

卒業アルバムの写真撮影が始まっています。

6年生の子ども達の卒業アルバム用の写真撮影がすでに始まっています。本校では今年度も「はなさきフォト」さんに制作のお願いしています。6年生の行事はもちろん日頃から学校に来て頂き子ども達の様子を撮影して下さっています。今日は運動会でのソーラン節の衣装を着た6年生の集合写真を撮影されていました。(教頭 米澤)

予行練習!

本日予行練習を実施しました。

入退場の仕方や係の動きの確認などみんなよく頑張りました。

今日はわりと風も吹いていて涼しかったので、やりやすかったのではないでしょうか。

本番は、もっともっと暑いかもしれません。十分に気をつけて頑張ってほしいですね。

さあ、運動会本番まであとわずかです。(主幹教諭;下山)

係打合せ

5・6年生を中心に運動会の係打合せを行いました。

入念に話し合いをし、自分の役割を決めました。

その後は、実際に運動場に出て、動きの確認をしたり、石拾いなどグラウンドの整備を頑張ったりしました。

それぞれの係がそれぞれの役割を頑張ってくれるからこそ、運動会がスムーズに進行できます。

表舞台の動きと合わせて、裏舞台で頑張っている子どもたちの姿も是非見てあげてください。(主幹教諭;下山)

ドラム缶解禁

今日の昼休みにやたらドラム缶の音が響くなと思ったら、応援団の練習でのドラム缶の使用が解禁されたとのことです。先週の土曜日に中学校の体育大会が終わり、いままで中学生が使っていたドラム缶がやっとたたけるということでこれまで代用の箱とかをたたいていた応援団の子ども達も嬉しそうに威勢よく叩いていました。また今年は4団対抗になりドラム缶が1つ足らなかったんですが保護者の大塚さんが快く1つ提供して下さいました。ありがとうございました。この日に間に合うように体育主任の杉本先生とと6年部の先生方で真っ白に塗り上げてくださいました。(教頭 米澤)

読み聞かせボランティア始動しました!

本校の地域学校協働活動推進員の箕輪さんが中心になって進めてこられたボランティアによる読み聞かせ活動に関する第1回の打合わせ会が行われました。ボランティアに応募して頂いた保護者や地域の方で協議を行い6月からのスタートのめどがたちました。このことについては今後もお知らせしていきます。今からでもボランティアに参加してもいいかなという方がおられましたら学校の米澤までご連絡ください。(教頭 米澤)

天気 何とかもちました!

雨マークだった金曜日。

天気予報が曇りに変わっていました。

運動場の状態も何とか回復し、1時間目から6年生がソーラン節の練習をしていました。

完成に近づいています。きっと力強い踊りを披露してくれることでしょう。

いよいよ運動会本番まであと一週間となりました。楽しみにされてください。(主幹教諭;下山)

初物を食べました

今日は給食にスイカがでました。スイカと言えば夏の食べもののイメージですが今が一番おいしいんだそうです。すでに食べられたご家庭もあると思いますが個人的には初物をいただきました。今日は日中暑かったのでおいしさ倍増でした。(教頭 米澤)

運動会全体練習

今日は運動会の全体練習がありました。今年度は開校以来初めて運動会で1年生から6年生までが整列して開会式と閉会式を行うことができます。今日は並び方や式の流れの確認をしました。今日は全国的に暑い1日になり子ども達の体調も心配されます。ご家庭ではしっかり休養を取られて下さい。(教頭 米澤)

ATLの授業

本校には月に数回ALTの先生が訪問されて外国語の専科の先生と授業をされます。本校はラルフ・キタイン先生が来られています。今日はその訪問日で5年生の学級で外国語専科の山本先生(合志小)と一緒に外国語の授業をされていました。子ども達の外国語の学習に対しての意欲がさらに高まっているようです。(教頭 米澤)

暑くなって・・・

朝夕は若干涼しさが残っていますが、いよいよ昼間の暑さが本格的になってきましたね。

理科の授業で小学生が育てている植物もどんどん成長している様子です。

5年生ではいんげん。

4年生ではひょうたん。

3年生では、ホウセンカの芽が出だしました。(主幹教諭;下山)

民生委員のあいさつ運動がありました。

春の交通安全週間にあわせて、本校校区の民生委員さんが校門前にたたれて子ども達の見守りとあいさつの声かけを行ってくれました。東門には東部地区民生委員さんが立たれて子ども達を出迎えて下さいました。北通用口には西部地区の民生委員さんが方が立たれていました(くわしくは楓の森中のHPへ)(教頭 米澤)

フッ化物洗口が始まりました!

1年生は初めて、2年生以上は久しぶりのフッ化物洗口です。

ぷくぷくうがいです。虫歯予防のためにやっています。

1分間、フッ化物水溶液を口の中でぷくぷくうがいをしました。

(主幹教諭;下山)

1年生学校探検

本日1年生は、校舎3階のたんけんをしました。

3階には、6年生教室や音楽室、中学生の教室があります。

1年生が6年生の姿を見て、「あんなお兄ちゃん、お姉ちゃんになりたいな」と思ってくれたらいいですね。

そして、小学1年生が中学生の授業を見るというのも不思議な感覚ですが、本校の良さでもありますね。(主幹教諭;下山)

本校ならではの

本校は今週から運動会の練習が本格的に始まりましたが、合志楓の森中学校は20日の体育大会に向けて、毎日全体練習があっています。今日も1年生が玉入れの練習(?)をしている隣で中学生が全体練習をしています。1つの運動場で小学校1年生と中学生が運動会・体育大会の練習をするのは本校ならではですね。(教頭 米澤)

火災避難訓練

本日3校時に小学校、中学校合同で火災避難訓練を実施しました。

人数の多い中、素早く行動し運動場に避難することができました。

まず、渕上校長先生よりお話があり、タイの国が「日本の避難訓練の様子を見たい」ということで中継が繋がっていたそうです。

また、特別ゲストとして地域の防災士の方(米澤教頭先生)にお話をいただきました。

今回、児童生徒、職員にとっても貴重な避難訓練ができたと思います。(主幹教諭;下山)

自学コンクール

5年2組で本日「第1回自学コンクール」があっていました。子ども達が日頃頑張っている自学ノートをみんなで見合って、いいところを付箋に書いてはったり、一人2票でいいと思う自学ノートを投票したりしてチャンピオンを決定するものです。本日も第1回チャンピオン3名と審査員特別賞2名が決まりました。今回は校長先生も投票に参加されて終わりに「どうして?」という疑問を持ってそれを解決しようとする姿勢が大切と話されました。この催しの前提として全員が自学をやっているというところがまずすごいなと感心します。(教頭 米澤)

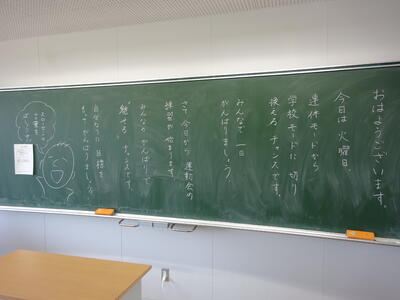

運動会の練習が始まりました

今朝、6年生の教室の黒板に写真の通りのメッセージが書いてありました。昨日は連休明けで4時間授業だったせいもありなんとなくのんびりした感じでした。いよいよ学校も「運動会モード」に入ったんだなと思いました。6年生も早速今日から運動会の練習が始まりました。(教頭 米澤)

学級写真撮影しています

この写真は何をしているところかわかりますか?現在学校では学級毎に「クラス写真」を撮影しています。前から取った写真は後日販売の案内があると思います。楽しみにされていてください。(教頭 米澤)

連休が明けました!

5日間の長い連休が明け、子ども達が学校に戻ってきました。久しぶりに会った友だちと連休中の出来事を話した子どもも多かったことと思います。1年生の子ども達は休み時間にさっそく外に出てジャングルジムやブランコで元気に遊んでいました。今日はさほど暑くもなく外遊びにはちょうどいい天気でした。(教頭 米澤)

本校で自主映画の撮影が行われました

ルーロ合志内にある「よりみちふぃるむ」というスタジオで制作されている自主映画の撮影が合志楓の森小中学校の校舎を使って行われました。撮影機材が持ち込まれ、演者さん(今回は子どものようでした)が入念に打ち合わせをする様子は普段の学校では見慣れない光景でした。(教頭 米澤)

イモの苗植えをしました

毎年、本校のわかば学級ではみんなでサツマイモを育てています。今年もわかば学級の子ども達がサツマイモの苗植えをしました。1年生も先生と一緒に上手に植えることができました。秋の収穫が楽しみですね。合志楓の森小・中の畑は中学校の渕上校長先生がプロ並みのお世話をされていますが、今回もきれいにマルチをはってくださっていて(ビニールで畑を覆うことです)水やりや草取りの手間を少しでも減らすように準備して下さっています。ありがとうございます。(教頭 米澤)

芽がでました!

4月22日の授業参観の時に1年生が種まきしたアサガオの芽が出てきました。今朝も、登校した1年生が次々と水やりに中庭に集まってきていました。夏休みの前にはきれいなアサガオの花が咲くことと思います。成長が楽しみです。

新入生歓迎会

今日は新入生歓迎会を行いました。まずは全校児童が体育館に集まり、全校でじゃんけんゲームや〇×クイズを行いました。今日は「じゃんけん大魔王」も登場しました。感心したのは、体育館に入場するときどの学級でも上靴をそこを合わせてきれいに並べていたことです。小さいことですがこういう習慣が大切だと思っています。集会の後は、みんな校内の芝生のところでお弁当を食べました。

2年生校区探検

初夏の爽やかな天気のもと、2年生が生活科の学習の一環で校区探検として、陽光台方面に出かけました。道すがら登下校のルール(私有地には入らないなど)について担任の先生からお話し聞きながら陽光台公園をめざしました。途中ヤギに出会ったりなど楽しく歩くことができています。(教頭 米澤)

3年 外国語活動の授業から

3年外国語活動の授業です。3年生では、英語講師の沖先生と担任によるティームティーチングで授業を行っています。主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする子どもたちを育てたいと思います。(校長 佐藤 政臣)

きまりを守ってたくさん読もう!

この時期、図書室では年度はじめのオリエンテーションがあっています。本の借り方や、図書室での過ごし方など司書の堀田先生が説明をしてくださっています。小学校・中学校一緒に使う図書室です。きまりを守って今年もたくさん本を読んで欲しいです(教頭 米澤)

中学校から小学校への乗り入れ授業(5年)

本日、5年生で中学校から小学校への「乗り入れ授業」がありました。中学校美術科の松本星也先生が5年生の図画工作科を、中学校家庭科の小山裕子先生が5年生の家庭科を教えていただきました。1つの校舎の中に小中学校があることで、このように専門性を発揮した授業が展開されることは、合志楓の森小学校の強みですね。

(校長 佐藤 政臣)

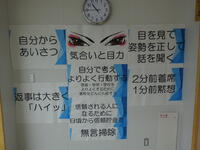

子ども達の目に飛び込んでくる学年目標

3階にある6年教室の廊下の奥に6年生の学年目標が掲示してあります。先日の授業参観でおみえになった方はすぐ気づかれたと思いますが、「気合いと目力」が遠くからでも目に飛び込んできます。今年も6年生が「あいさつ」や「無言清掃」「1分前黙想」など学校全体の手本として頑張ってくれるものと楽しみです(教頭 米澤)

家庭訪問お世話になります

現在、学級担任による家庭訪問が行われ、大変お世話になっております。

家庭訪問は、教員が「一人一人の子どもの育つ家庭や地域の環境を理解すること」によって、子どもへの理解を深めるために行います。また、保護者と話し合うことによって、学校と家庭が連携・協力し、適切な教育活動を進めていくために行われるものです。本日で家庭訪問5日目になります。ご自宅がわからず、時間が通りに進まないことなどご迷惑をおかけしているようですが、有意義な時間になるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(校長 佐藤 政臣)

授業参観・PTA総会・学級懇談会お世話になりました

本日は、ご多用の中、本校の授業参観、PTA総会、学級懇談会にご参会いただきまして、誠にありがとうございました。授業参観は、いかがでしたでしょうか。子どもたちは、緊張しながらもはりきって学習に向かっていたようです。また、PTA総会では、本年度の様々な議案が承認されました。本年度のPTA活動も、教員と保護者が連携・協力して、子どもたちの健やかな成長を願い、様々な活動が展開できるのではないかと思います。さらに、学級懇談会では、学級担任が学級経営構想(こんな学級にしたい)について伝えたことだと思います。行き届かない点もあるかもしれませんが、合志楓の森小学校職員一同、誠心誠意努力して参りますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。(校長 佐藤 政臣)

イノシシ対策

イノシシの出没情報については保護者の皆様にご心配おかけしています。

現在、菊池恵楓園内では写真の通り子ども達の通り道に沿って「スズランテープ」を通しています。カントリーパークが同様の対策をしているとかで、合志市の農政課の方で取り付け作業をしていただいています。スズランテープの色はイノシシが嫌がる青色です。(赤が嫌がるという説もあるみたいです)(文責 教頭 米澤)

1年生 4年生の算数の授業から

4/21、算数の授業です。1年生は、数字の書き方の学習でした。お手本の数字を見て、なぞり書き、写し書きができました。先生が「黒板に書ける人」というと、「ハイ!」と元気に手を挙げ、指名された子が黒板に丁寧に書くことができました。

次に4年生は、分度器で角度を測る学習でした。先生が電子黒板を使って説明し、それをしっかり聞いて、問題の角度を測ることができていました。慣れないうちは、分度器の操作が難しいようですね。

(校長 佐藤 政臣)

朝の登校の様子について

朝、熊本再春医療センター前の横断歩道で登校の様子をみていますと、

元気に「おはようございます。」と挨拶しながら、登校できていまし

た。また、止まっていただいた車に「ありがとうございました。」

とお辞儀をする子もいました。朝は、急いでいる車が多いようです。

今後も安全に登校できるように、各箇所で児童の登校の様子を見守り

たいと思います。(校長 佐藤政臣)

あいさつ運動

先日中学生のあいさつ運動についてお知らせしましたが、今週から小学生もあいさつ運動を始めています。生活委員会の子ども達が朝から元気よく声かけをしてくれています。今年度は年度当初からあいさつしっかりできる子どもを増やそうと全校で取り組んでいます。おかげで最近朝から気持ちのよいあいさつの声がたくさん聞こえてくるようになりました。

(文責 教頭 米澤)

タブレットを使った図工の授業(2年)

4月19日(水)、2年生がタブレットPCを見ながら花の絵を描いています。

花びらや葉の付き方などを真剣に観察しながら描くことができました。

(文責 校長 佐藤 政臣)

どうして引き出しがろうかに?

授業中学校では、子ども達の引き出しが一斉にろうかに出ていることがあります。なぜだかわかりますか?

これは、書写の時間によく見られる光景です。書き終わった半紙を全員が机の横とかに広げると足の踏み場がなくなってしまいます。そこで、書き終わった半紙は机の中に入れるように指導をしています。(学級によっては別のやりかたをしているところもありますが) (文責 教頭 米澤)

身体測定がスタートしました

新学期恒例の身体測定が始まりました。年度始めは身長体重に加えて、視力と聴力も測定します。1年生も子ども達も測定の仕方をしっかりテレビで確認することができました。(文責 教頭 米澤)