学校ブログ

すばらしいお手本があります(4年生)

4年生では現在総合的な学習の時間で新聞づくりをしています。これまでに学んだことを紙新聞にまとめています。教室の黒板には中学生が作った紙新聞が貼ってありました。ご存じのかたも多いと思いますが、合志楓の森中学校は熊日の中学校の壁新聞コンクールで毎回最優秀賞に選ばれています。子ども達には身近に素晴らしいお手本があるので力作が期待できます(教頭 米澤)

絵の具に挑戦(2年)

2年生が図工の時間に絵の具に挑戦していました。1年生の時も絵の具を使って絵を描く体験はしていると思いますが、一人一人パレットを使って描くのは今回が初めてです。パレットのどこに絵の具を入れるのか、どのように水を足すのか先生から説明を聞きながら虹の絵を描くことができました。(教頭 米澤)

上手に弾けました!

2年生教室から楽しそうな音楽が聞こえてきました。

鍵盤ハーモニカを頑張って練習しているところでした。

2年4組では、難しいトルコ行進曲の最初の部分を聞かせてくれました。

「こんなに難しい曲を上手に弾けましたね!」と言うと

「簡単ですよ!」と答えてくれました。

素敵な時間を過ごせました。(主幹教諭;下山)

体育館もゆずりあって

本日、3年生が体育の時間に体育館で「跳び箱」の学習をしていましたが、その向こうで中学生がバレーボールの学習をしていました。同じ体育館で小学生と中学生が体育の授業をする場面は本校では当たり前のことになっています。しかし、体育館をつかうのは体育の授業だけではありません。来週には合志市音楽会もあって小学生も中学生もステージでの練習が必要だし、今週末は中学校は学習発表会を控えており本番はもちろん練習も体育館で行う必要があります。それぞれが気持ちよく体育館が使えるように、小学校・中学校の教務主任の先生方には綿密に連絡調整をしていただいています。(教頭 米澤)

3年 国語 プレゼン教育

3年生は、国語でパラリンピックを教材に学習をしています。

学習の流れは以下の通りです。

①パラリンピックについて調べる。

②調べたことをパワーポイントにまとめる。

③パワーポイントを操作しながら発表し、意見交換をする。

本校では、このような教科の学習以外にも、委員会活動などでパワーポイントを使った「プレゼン学習」に力を入れています。(校長 佐藤 政臣)

委員会活動がんばっています!

各委員会活動を回ってみました。

発表会に向けて準備をしている委員会。

ポスターを作っている委員会。

しおりづくりを頑張っている委員会。

みんなが体を動かせるようにイベントを企画している委員会。

どの委員会も合志楓の森小がよりよくなるためにしっかりと頑張っている姿が素敵でした。(主幹教諭;下山)

理科の授業は天気に左右されます(3年)

3年生の理科では現在「かげ」について学習しています。影ができるためには当然日光が必要です。たまたま昨日は雨で観察ができなかったようです。今日は雨はあがりましたが、雲が残っているようで3年生の子ども達は雲間から太陽が覗いた時を逃さず鏡で反射させる観察を行っていました。(教頭 米澤)

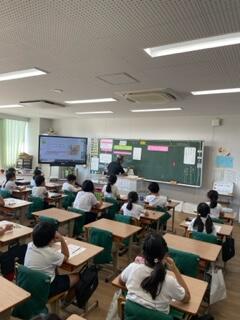

合志市教育委員会学校訪問

本日、合志市教育委員会の学校訪問がありました。

どの教室も落ち着いた学習態度で、元気よく「ハイ!」と挙手し、発表するなど、教育長、教育委員の皆様、教育委員会事務局の皆様等、「子どもたちの学びに向かう姿がすばらしい!」と感心されていました。

別に特別な授業をしたわけではありませんが、日々の授業の積み重ねが成果としてあらわれているようです。12月には、熊本県学力調査があります。これからも学力向上に向けて、「わかる・できる」授業に取り組んでいきたいと思います。(校長 佐藤 政臣)

なかよしフェスタ(わかば学級)

小学校のわかば学級、中学校のもみじ学級合同の「なかよしフェスタ」がありました。今回は、縦割りでグループを作り、グループごとにさまざまなニュースポーツを楽しむものです。開会式ではそれぞれのニュースポーツについてわかば学級の子ども達が分担して紹介しました。グループごとに自己紹介をして「ペタンク」や「ピンボーリング」などのニュースポーツを楽しみました。わかば学級の保護者の皆様にもご参加頂きありがとうございました。(教頭 米澤)

6年リユニオン会

本日、合志南小、西合志東小の6年生を本校にお招きして3校合同で「6年リユニオン会」を開催しました。「チェッコリ玉入れ」「長縄跳び」「おたまリレー」「しっぽとり」の種目でそれぞれのゲームをしました。4年時に合志南小、西合志東小から分離したので2年半ぶりの再会になりました。どの競技でも盛り上がりましたが一番盛り上がったのは「リユニオンタイム」だったと思います。久しぶりに再会した友だちと旧交を温める機会となりました。(教頭 米澤)

6年タグラグビー 出版社来校による撮影会

本日5校時、体育科教育(大修館書店 東京)という雑誌の撮影がありました。

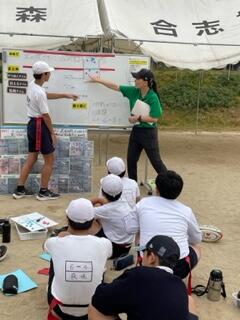

6年4組後藤学級のタグラグビーの授業です。チームで戦術を考えて、それをボードに示して作戦を共有します。今日は、一段と子どもたちの動きがよくなりました。編集者の川口さん、熊本大学の末永准教授は、作戦を考えて、ボードや学習カードに書いている学びの姿やひたむきにゴールに向かってパスをつないでトライしている姿に感心されていました。雑誌への掲載は、来年度5月号(巻頭カラー4ページ)の予定だそうです。(校長 佐藤 政臣)

6年体育(タグラグビー)の授業から

6年生の体育は、「タグラグビー」をしています。タグラグビーは、タックルのかわりにタグをとることで、ボールを持った相手を止めることができるスポーツです。本日、1校時の授業では、チームで作戦を考えながら、ゲームを楽しんでいました。来週10月30日(月)の午後に、東京の出版社「大修館書店」の編集者と熊本大学の末永准教授が6年4組の授業を見に来られる予定です。「体育科教育」という全国誌に掲載される予定です。(校長 佐藤 政臣)

働く車出張授業(1年)

本日、中央リースさんの事業の一環で1年生を対象に「働く車出張授業」がありました。高所作業車やショベルカーなど工事現場でしかみないような「働く車」が運動場に集合し1年生の子ども達は近くで見たり実際に運転したりすることができました。(教頭 米澤)

50m鬼ごっこ!

まだ昼間は暑いですが、ずいぶんと過ごしやすくなって昼休みの運動場も賑やかになってきています。

さて、本日の昼休みに体育委員会主催のLet's楓スポーツタイムが行われました。

今回は、50m鬼ごっこです。逃げる人が50m走のコースを一斉にスタートすると、数m後ろから鬼が追いかけてくるというものです。

たくさんの子どもたちが参加して楽しんでいました。(主幹教諭;下山)

4年生見学旅行!

本日は、昨日の3年生に続き、4年生が見学旅行に出かけました。

通潤橋や円形分水の見学に行ったようです。

帰ってきた4年生に話しを聞いてみると

「通潤橋から出る水の勢いがすごかったです!」と答えてくれました。

今回の学びを今後の学習にいかしてほしいですね。(主幹教諭;下山)

2年生校外学習(西合志図書館、合志マンガミュージアム)へ出発

2年生 生活科の授業で、校外学習に行きました。場所は、西合志図書館、合志マンガミュージアムです。

教室での学習をもとにして、体験を通して「気づき・考える学習」へ深めていきます。働いている人の思いや工夫に気づくとともに、公共の施設を大切に利用したいという心情を育てます。(校長 佐藤政臣)

3年生見学旅行!

本日は、3年生の見学旅行でした。

午前は、水本オレンジガーデンに出かけ、みかん狩りを楽しみました。

「おいしい!」とみかんを味わったり、お土産用のみかんを狩ったりして有意義な時間を過ごすことができました。

お弁当もおいしくいただきました。

3年生の保護者のみなさん、朝早くからお弁当作りありがとうございました。

午後は、子飼商店街でお買い物です。

お花を買ったり、野菜を買ったりと自分で考えながら買い物ができました。(主幹教諭;下山)

朝ごはんコンクール入賞作品の掲示について

朝ごはんコンクールの入賞作品を掲示しました。

場所は、1階西ロビー(1年1組前)です。すばらしい作品がたくさんありますので、ご覧下さい(校長 佐藤 政臣)

かわいいくまモン号に乗って(1年見学旅行)

本日は、かわいいくまモン号に乗って、1年生が熊本市動植物園に見学旅行に出かけました。

天気予報では雨マーク。

しかし、帰ってきてから話しを聞くと

「少しの間だけ雨が降っただけで後は大丈夫でした」とのことでした。

楽しい時間を過ごせたようで良かったです。

ぜひ、お土産話を聞いてあげて下さい。(主幹教諭;下山)

2年生算数(九九)の授業から

現在2年生算数では、「九九」の学習をしています。「九九」の習得は、2年生の必達目標であるといえます。なぜなら、「九九」を覚えていなかったら、3年生で習うわり算ができないからです。また、その後の学年でも、大きく躓くことになります。

本日は、校長が2年2組で授業(20分)をしました。授業の流れです(①百玉そろばん→②九九の声にだしてはっきりと唱える→③宝まもれゲーム)。

まず、百玉そろばんでは、「2とび(に、し、り、ぱ、とう・・・・)、5とび(ご、じゅう、じゅうご、にじゅう、・・・)、10とび(じゅう、にじゅう、さんじゅう・・・)と、私の百玉そろばんに合わせて言わせます。これを毎日言うことで、倍数がわかるようになります。

次に、九九を全員で言った後に、列ごと(4,5名)起立させて言わせました(時間があれば様々なバリエーションで言わせるところですが・・・)。まだ、あまり覚えていないようで、緊張感があったようです。

そして、「宝まもれゲーム」は、5の段でしました。9マスに5の段の答え(5,10,15・・・)を書きます。全員が書き終わったことを確認して、宝の数字を決めてその数字に赤鉛筆で〇を3つ付けさせます。例えば、5と25と40というようにです。私は、大泥棒になって、宝を6回とりにいきます。例えば、「5×6=?」と私がいうと、児童は30と答えをいいます。そして、30の数字に赤鉛筆で✕をつけるのです。30に赤〇を付けて宝としていた児童は、私に宝をとられたことになります。それを6回行うので、運良く3つとも残ることがあります。1つでも残ったら子どもたちの勝ちです。大いに盛り上がりました。九九を覚えるのは、ご家庭の協力が必要です。よろしくお願いいたします。(校長 佐藤 政臣)

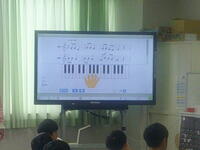

3年音楽 鍵盤ハーモニカ「ゆかいな木きん」の授業から

3年生の音楽は、「ゆかいな木きん」という教科書教材を鍵盤ハーモニカで演奏しました。音楽専科の山下先生は、デジタル教科書や自作教材を使い、わかりやすく指導されていました。多くの児童がノーミスで弾けるようになりました。(校長 佐藤 政臣)

先生お誕生日おめでとう!

昨日(17日)は、5年1組担任の福田悠子先生の誕生日でした。5年1組の子どもたちは先生のお祝いをすべくサプライズの準備をしていたみたいです。とても盛大なお祝いがあったみたいで福田先生も感激されていました。(教頭 米澤)

かけざん九九の学習が始まりました(2年)

2年生では、算数で「かけざん九九」の学習が始まっています。「かけざん九九」は3年生で学習する「わり算」はもちろんのこと6年生まで(中学校まで)の学習する算数・数学の学習の基本になります。今のうちにしっかり身につくといいですね。2年生は今から家でも練習をすることと思いますがご家庭でのご協力もよろしくお願いします。(教頭 米澤)

後期始業式!

後期の始業式を行いました。

まずは、表彰です。

科学展と朝ごはんコンクール。

夏休みにたくさんの人たちが頑張りました。素晴らしいですね。

また、校長先生の話の中で、

「後期の目標を発表できる人?」「自分の夢を発表できる人?」と問われると

700人以上もいる大勢の前で、堂々と後期の目標や夢を発表する子もいて驚きました。

生徒指導からは交通安全についての話がありました。(主幹教諭;下山)

後期スタート!

後期がスタートしました。

1時間目に各教室を回りました。

後期の係を決めているクラス。後期の目標を書いているクラス。いきなり国語や算数の授業に入っているクラスもありました。

また、6年生では、卒業式の日を確認して、これからの学校生活の意欲を高められているクラスもありました。(主幹教諭;下山)

通知表をもらいました!

本日担任より子どもたちに通知表が渡されました。

1年生にとっては、初めての通知表です。

通知表をもらう時にとても盛り上がっていました。

子どもたちが通知表を持って帰ってきますが、評定だけでなく、所見に書いてある子どもたちの頑張りもしっかりと認めてほめてあげて下さい。

よろしくお願いします。(主幹教諭;下山)

前期終業式

前期終業式を終えました。

終業式では、久しぶりに全児童が体育館に集まりましたが、入場の仕方、待ち方が素晴らしかったです。

各学年から代表者が前期に頑張ったこと、後期に向けて頑張りたいことを発表しました。

そして、校長先生からのお話。

自分の成長をふり返ることができたと思います。

式が終わってから、6年生が会場の片付けを手伝ってくれました。その姿を見て、心が温かくなりました。

さあ、明日から秋休みです。充実した休みになることを願っています。(主幹教諭;下山)

3年生 校外学習!

今週は、3年3組と4組が校外学習に出かけました。

三河屋とマンガミュージアムです。

三河屋では、「買い物の工夫」を調べるために、食品がどのように並んでいるのか、見せ方に工夫があるのかなど気づいたことをシートにメモをしていました。

お店の人にインタビューをする子もいて、よい学びとなりました。

マンガミュージアムでは、たくさんの本に囲まれて子どもたちも驚いたようです。小学生は入場料が無料だそうなので、ぜひ、お子さんと一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか。(主幹教諭;下山)

福祉体験(4年)

昨日から今日にかけて4年生では福祉体験学習を行いました。合志市社会福祉協議会の皆様のご協力のもと、今回は「高齢者体験」「車椅子体験」「アイマスク体験(視覚障害者体験)」を行いました。サポーターやおもり、特殊なゴーグルを身につけて高齢者になったら体がどのような感覚になるのか、アイマスクをして視覚障害なるとどんなことが不安になるのかなど実際に体験して相手の立場や気持ちを理解する学習ができました。また、介助のやり方についても体験し、どのような声かけやアテンドが介助する相手に安心を与えるのかもたいけんすることができました。(教頭 米澤)

修学旅行お疲れ様!

2日間の修学旅行を終え、学校に帰ってきました。

とても疲れていた様子でしたが、校長先生の

「楽しかった人?」という問いに元気よく

「はい!」と答えていました。

この2日間は子どもたちにとってかけがえのないものになったことでしょう。

この2日間で学んだことを今後の学校生活にいかしていってほしいです。(主幹教諭;下山)

6年修学旅行 ハウステンボス

10月4日(水)、秋風が涼しく感じる日になりました。本日の修学旅行の日程は、子ども達が楽しみにしていたハウステンボスでの自由行動です。3階建てのメリーゴーランド等の乗り物や各種アトラクションを体験し、楽しく過ごすことができました。発熱等もなく、元気に過ごすことができています。現在、長崎道(高速道路)を進行中です。

(校長 佐藤 政臣)

6年修学旅行 夕食

ホテルに到着して、部屋に荷物を置いて夕食会場に。笑顔で楽しそうに食べていました。夕食後、チャペルで写真撮影しました。

校長 佐藤 政臣

6年修学旅行(平和集会・フィールドワーク)

平和講話後、平和祈念像の前で、平和集会を行いました。千羽鶴を納め、平和を誓い、「折り鶴」を歌いました。その後、ボランティアガイドの皆様の案内で、フィールドワークを行いました。私は、4組4班に同行しました。ボランティアガイドの芳川さんは、最後に、被爆者の吉田勝二さんの言葉で締めくくられました。吉田さんは次のように言いました。「平和の原点は、人の痛みがわかる心をもつことです」と。子ども達は、暑い中、最後までしっかりと心と目と耳で聴き、しっかりメモをとっていました。 (校長 佐藤 政臣)

6年修学旅行 平和講話

子どもたちは、平和講話を耳と目と心で聴くことができました。講師の先生は、胎児の時に被爆されたそうです。戦後も被爆者として差別を受けたということです。戦争の悲惨さ、平和の尊さについて考えながら、真剣に聴くことができました。

校長 佐藤政臣

6年修学旅行 稲佐山観光ホテル ランチタイム

6年修学旅行一行は、稲佐山観光ホテルでランチタイムです。ハンバーグカレーです。 校長 佐藤政臣

おもちゃランドへようこそ(1年・2年)

生活科の学習で2年生が「おもちゃづくり」をしました。今日は1年生を招待していっしょに完成したおもちゃで遊びました。ヨーヨーやヨット車などいろんな種類のおもちゃのブースがが体育館いっぱいに設けられ1年生がそれぞれ興味のあるブースに行って楽しんでいました。今の2年生も去年は招待される側だったのに今回は1年生に教えてあげる側になって1年間の成長がうかがえました。1年生はお土産を手に嬉しそうに教室に帰っていきました。2学年250名強で活動しても窮屈にならない本校の体育館の広さはありがたいです。(教頭 米澤)

6年修学旅行 大村SA休憩

合志楓の森小学校修学旅行の一行は、大村SAで休憩しています。校長 佐藤政臣

元気に出発しました! (6年修学旅行)

いよいよ今日から6年生は修学旅行です。まず学校に集合の後出発式がありました。校長先生のお話しに続いて添乗員さんや運転手さん・ガイドさん・カメラマンさんなどの紹介がありました。2日間充実した修学旅行になるといいですね(教頭 米澤)

マンガミュージアム、スーパー三河屋の見学(3年)

3年生が社会科の学習の一環で御代志にある「合志マンガミュージアム」と「スーパー三河屋」の見学に出かけました。マンガミュージアムでは職員の方からマンガミュージアムで働いている人についてなど説明を受けてから見学をしました。また、「スーパー三河屋」では、お客さんに混じって商品がどのように並べられているか調べたり、働く店員さんにインタビューしたりしていました。(教頭 米澤)

9月のどんちゃん号!

今月のどんちゃん号がやってきました。

久しぶりにどんちゃん号を見たような気がします。

今日の昼休みも、1年生前の多目的広場は子どもたちで賑わっていました。

さて、どんちゃん号の中に入っている子どもたちもいたのでついて行ってみると・・・

なんと!どんちゃん号の中にも本がたくさんあって、驚きました。(主幹教諭;下山)

民生委員って?(4年)

4年生は総合的な学習の時間に福祉について学習しているところですが、今日は、市内の民生委員・児童委員さんにおいで頂いて、民生委員の仕事内容についてお話しを聞きました。子ども達は、事前に民生委員に関するDVDをみて今回の学習に臨んでいます。「給料がないのにどうして民生委員の仕事をしているんですか?」という素直な子どもの疑問に民生委員の方々は「ボランティアと思ってやっている」「地域の人から『ありがとう』って感謝されれば十分」などと答えていらっしゃいました。昨今全国的に民生委員のなり手が少ないという問題を耳にしますが、すみよい街づくりのためにこのようにご尽力頂いている方には感謝の気持ちでいっぱいです。(教頭 米澤)

下山先生の道徳の授業(3年)

3年1組の教室で、主幹教諭の下山先生による道徳の授業がありました。今回は今週、来週かけて3年生の全学級で道徳の授業を実施される予定です。3年1組の子ども達もいつも楽しく理科の授業をしている先生の道徳の授業とあってたくさんの子どもがはりきって参加していました。今後授業がある学級もあるのであまり内容にはふれませんが、子ども達が興味を引く話題を準備されしっかり考える授業が展開されていますので今後授業がある3年2組、3組、4組のみなさんも楽しみにして下さい。(教頭 米澤)

スーパーハイテクノロジーハイハイ

今日の「Let's楓スポーツタイム」は体育館で「スーパーハイテクノロジーハイハイ」をしました。すごい名前ですが「手押し車」というとわかりやすいでしょうか?今年度の体力テストの結果「筋力・筋持久力」に課題があったということで、それらの力がつく運動を取り入れたそうです。体育の中で「手押し車」をやると何となくきつい感じがしますがみんなで体育館に集まってイベントとしてやるとみんな楽しくできることがわかりました。今後も子ども達の体力が伸びる取組を続けていきます。(教頭 米澤)

福祉についての話をききました(4年)

4年生では総合的な学習の時間で「福祉」について学習しています。今日は、合志市社会福祉協議会の方に学校においでいただいて4年生の各学級で「福祉」についてお話をして頂きました。障害のある人も暮らしやすいまちづくりについてなどわかりやすく説明して頂きました。(教頭 米澤)

修学旅行に向けて(6年)

今日の午後、運動場から気合いの入った呼びかけときれいな歌声が聞こえてきたので何事?と思って外を見たら6年生が「平和集会」の練習をしていました。平和集会は修学旅行の一環で、長崎市の平和公園で平和祈念像を前に自分たちも平和な社会を作っていきますと誓いの言葉をいう取組です。実際に平和公園は屋外なので運動場で練習していたんでしょう。いよいよ来週の修学旅行に向けて準備が着々と進んでいます。あとは体調です。みんな元気に参加してもらうのを祈るばかりです。(教頭 米澤)

秋の全国交通安全運動(9/21~9/30)

本日から「秋の全国交通安全運動(2023)」が実施されます。交通指導員の皆様、旗当番の保護者の皆様、いつも大変お世話になっております。私は、ローソンの前の交差点から陽光台方面に行って、登校の様子を見ました。

子どもたちは、交通ルールを守って登校できていました。しかし、残念なのは、「挨拶ができる子とできない子」が二極化していることです。国民教育の師父といわれた教育哲学者の森信三氏は、人の生き方の中で、「先にあいさつをすることが大切である」という言葉を残しています。また、社会人になったとき、あいさつができなければ、うまくいくこともいかなくなることもあります。それは、日本だけでなく諸外国にいっても「あいさつ」は大切なコミュニケーションスキルです。朝起きてきたときに、お子さんは「おはようございます」の挨拶ができていますか。あいさつについて、ご家庭でもその大切さについて話し合われてください。 (校長 佐藤 政臣)

読み聞かせがありました(1・2年)

本日、1・2年生でボランティアの方による読み聞かせがありました。どの学級でもボランティアのかたのお話ししっかり聞けているようでよかったです。ボランティアが増えると読み聞かせができる学年も増えます。保護者の方でもお知り合いの方でも興味のある方がおられましたら学校までお知らせください。(教頭 米澤)

小中合同での授業研究がありました

昨日は、小学校・中学校の職員の研修で授業研究会がありました。学校では、授業の技術をさらに高めるためにお互いの授業を見合うことにより研究を深めています。今回は、2年3組の杉本先生、3年2組の栄村先生、5年2組の宮田先生がそれぞれ国語、算数、社会の授業を行いその授業を小学校中学校の先生方で参観しそのあと研究会を持ちました。合志楓の森小学校中学校では9カ年で身につけさせたい資質能力として「やり抜く力・伝える力・協働する力」があります。この力を授業の中でどのように子ども達に身につけさせるか今後も研究を続けていきたいと思っています。(教頭 米澤)

ローテーション道徳(6年)

6年生でもローテーション道徳が行われていました。

1組に後藤先生、2組に島田先生、3組に岩田先生、4組に桑原先生。

命について、友達について、インターネットの責任についてなどそれぞれの先生が持ち味を生かして授業をされていました。

子どもたちの様子は、さすがは6年生でした。

とても落ち着いた雰囲気で授業を受けていて素晴らしいなと思いました。(主幹教諭;下山)

恵楓園の中を散策しました(1年)

1年生が生活科の学習で菊池恵楓園の散策をしました。それぞれの通学路探検をしている中で今回は黒石原6町内の子どもたちが通学路にしている恵楓園の中を通ってみました。はじめて恵楓園に入るという1年生も大勢いました。恵楓園の中は自然がいっぱいで銀杏の実が落ちていたり、彼岸花が咲いていたりと残暑厳しい中でも秋らしさがどこそこにありました。秋が深まったらまた恵楓園で「秋探し」をする予定です。(教頭 米澤)

ローテーション道徳(1年)

1年生の道徳では現在「ローテーション道徳」が行われています。今日は1組に川田先生、2組に樋口先生、3組に田上先生が入って道徳の授業をされていました。1年生の子ども達もとなりのクラスの先生が指導をするということでいつもとはちがった雰囲気での学習となりましたが、どの学級でも生き生きと学習に取り組んでいました。(教頭 米澤)

自学コンクール(5年2組)

今日は、5年2組で3回目の「自学コンクール」がありました。今日は、4年生の時の担任の先生や理科の種村先生も審査員として参加しておられました。回を重ねるごとに子ども達全体の自主学習の内容が高まっていると感じます。中学校に上がると自分で学習することを決めて自分で進んで学習していくことが大切になってきます。今のうちから自学に取り組む習慣をつけておくといいですね(教頭 米澤)

4年生図工の授業!

4年生は読書感想画に取り組んでいました。

絵の具のぬり方を丁寧に教えてもらっているクラス。

図工室で下絵を頑張っているクラスがありました。

素敵な作品が仕上がりそうですね。(主幹教諭;下山)

2年生国語(物語文)の授業から

2年生は、「ニャーゴ」という物語文の学習をしています。今日の授業は、場面分けの授業です。場面を分ける根拠として、「①場所が変わる ②人物が出てくる ③時間がたつ」ということを学習して、場面分けをしました。文章から根拠をさがして場面分けすることができたようです。(校長 佐藤 政臣)

朝ご飯コンクールについて

夏休みに取り組んだ「朝ご飯コンクール」には、「なんと! 483点」の応募がありました。前任校でも行ったのですが、これほどの数が集まるとはすごいです。各家庭で工夫して取り組んでいる様子が伝わってきました。以下の賞を選んでいただきますが、たくさんの応募で時間がかかりますので、お待ちください。 (校長 佐藤 政臣)

(朝ごはん大賞 PTA会長賞 校長賞 教頭賞 学校運営協議会長賞 学校評議員賞 学校給食賞 学校ボランティア代表賞 がんばり賞)

5年集団宿泊教室 木工ストラップ・ニジマスつかみ

紹介が遅くなってすみません。2日目の活動は学年を半分にわけて、木工ストラップづくりとニジマスつかみを行いました。木工ストラップづくりは、木を輪切りにしてあるものをヤスリで磨いて好きな絵を描いて最後にストラップをつけて完成です。子ども達はヤスリで木を磨きながらつるつるになっていく感触を楽しんでいました。また、ニジマスつかみはたくさんの子どもが苦戦していたようです。何とかしてつかんだ生きているニジマスを締めて内臓を取り出し塩焼きにして食べるという一連の活動を通して「命を頂く」ことについて気づくことができたようです。(教頭 米澤)

おかえりなさい!!

2日間の集団宿泊教室を終え、5年生が無事学校に帰ってきました。

子どもたちの表情を見ていると、充実した2日間だったことが分かりました。

この2日間で学んだことを今後の学校生活にいかしていけるといいですね。

お迎え等もありがとうございました。

今日は、ゆっくり思い出話を聞いてあげてください。(主幹教諭;下山)

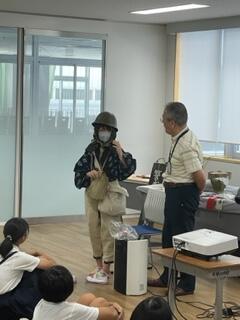

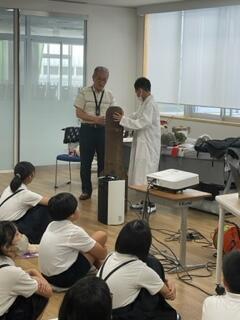

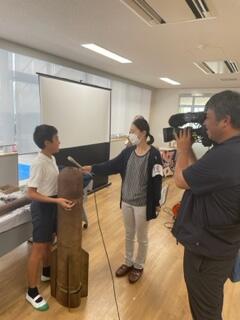

6年生 平和学習

本日(9/12)5・6校時、6年生は、くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク代表の髙谷 和生 さんを講師に平和学習を行いました。髙谷さんは、戦争の痕跡や資料を調査されたり、証言を集めたりされ、後世に引き継いでいく活動をされています。

髙谷さんは、子どもたちが理解しやすいように、体験活動を交えながら校区に残る戦争遺跡(黒石原飛行場と奉安殿など)についてお話をされました。

また、戦闘機の服装、戦闘機のプロペラや車輪、モンペなどの当時の服装、焼夷弾、当時のランドセルや文房具等を実際に見たり、触ったり、着たりしました。体験することによって、リアルに感じることができたようです。

最後に、テレビ熊本や熊日新聞の取材を受けました。

(校長 佐藤 政臣)

5年生集団宿泊教室 2日目の活動が始まりました

5年生の集団宿泊教室は2日目を迎えました。6時30分の起床の時間でしたが、すぐ友達と協力しながらシーツたたみを始めていました。気持ちの良い朝を迎えた「つどいの広場」で国旗掲揚やラジオ体操などを行いました。朝食もしっかり食べて今日の活動に備えています。(教頭 米澤)

5年集団宿泊教室 夜の活動(ナイトゲーム)

5年生の集団宿泊教室も11日の最後の活動になりました。まずは、夕食と入浴を済ませました。今日の献立はカツカレーライスでした。ナイトゲームでは夜の自然の家の周りを班ごとに散策しますが、途中にお化けやスパイダーマンが登場します。怖かった人もいたかもしれませんが、無事に全員自然の家に戻ってくることができました。ナイトゲームは学校の先生方もたくさん応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございました。今日一日子どもたちはたくさん歩いたので今日はぐっすり眠れることと思います。(教頭 米澤)

5年生集団宿泊教室 Qハンティング

5年生集団宿泊教室の午後の活動は「Qハンティング」でした。菊池少年自然の家の敷地内にある(広さは野球場6面分だそうです)クイズを班で協力しながら探しそのクイズに答えていくというゲームです。クイズの場所によってポイントが違い、遠いところほどポイントが高いみたいです。どのように回るかをグループで協力して考えながら、敷地内を元気に走り回ってクイズを探すことができました。(教頭 米澤)

5年生集団宿泊教室 観音岳冒険コース

集団宿泊教室最初の活動は、観音岳の途中にある天狗杉をめざした山登りでした。みんなで協力しながら山道を歩いて天狗杉に到着しました。天狗杉から下りたところでお弁当を食べました。お昼はフライ弁当でした。(教頭 米澤)

5年生 菊池少年自然の家に到着しました

5年生は、無事に菊池少年自然の家に到着しました。早速、入所式を行い、担当の職員の先生から施設の使い方などについて説明を受けました。そのあとそれぞれの居室に入り、荷物の整理や寝具の準備などをしていました。さあいよいよ活動が始まります(教頭 米澤)

集団宿泊教室 出発!!

朝早くから5年生は学校に集合していました。

7時15分から出発式を行い、バスに乗り込みます。

朝からハイテンションの5年生。

そして、7時30分に無事学校を出発しました。

さあ、どんな2日間になるのでしょうね。

行ってらっしゃい!!(主幹教諭;下山)

吹き上がる風にのせて!

3年生の図工「吹き上がる風にのせて」という学習。

ビニール袋に自分たちの好きな絵を描き、それを風の力を使って飛ばすという活動です。

子どもたちは、「飛んだ、飛んだ!」と大はしゃぎでした。

とても楽しそうな表情を見てうれしくなりました。(主幹教諭;下山)

集団宿泊教室に向けて!

5年生が、来週11日、12日の1泊2日で集団宿泊教室に出かけます。

その事前の集会として、5年生の先生、教頭先生、養護の先生から集団宿泊教室での過ごし方などについての話がありました。

おそらく、集団で宿泊することは初めての体験になると思います。

5年生にとって思い出に残る素晴らしい集団宿泊教室になることを願っています。(主幹教諭;下山)

3年算数の授業から

3年生、算数の授業です。

(問題)「35人の子どもが長いす1きゃくに4人ずつ座っています。みんなが座るには長いすが何きゃくいりますか」

今までの問題は、下線部が「長いすは何きゃくで何人あまりますか」という問題で、全員できました。しかし、問い方が違うと答え方がかわり難しくなりました。また、答えがわかっていても説明ができない子もいます。文章問題は、読解力が必要です。

ここでは、あまりのあるわり算の計算をします。「九九」がすばやくでない子は、難しいようです。最後に、子どもたちには、私の少年時代、母から「九九」の特訓を受けた話をしました(^^)。(校長 佐藤 政臣)

熱中症に気を付けよう!

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いています。

熱中症が心配で学校でもいろいろ対策を立てています。

朝、業間、昼休み、また、体育を実施する前など、熱中症警戒アラートで熱中症指数を測定し、体育の実施や外遊びをどうするか決めています。

また、こまめな水分補給も促しています。

今後も、安全に子どもたちが生活していけるよう努めていきます。(主幹教諭;下山)

ローテーションで読み聞かせ!

2年生の教室を回っていると、「あれ?担任の先生が違う!」と思いきや担任の先生がそれぞれ違うクラスに行って読み聞かせをしていました。なかなか面白い取り組みだなと思いました。

子どもたちはしっかりと話を聞いている様子でした。(主幹教諭;下山)

全校学級活動

本日、全校で「全校学活」がありました。学習や生活で全校で一緒に取り組みたいことについて、それぞれの担当の先生からお話しがありました。特に今日は合志楓の森小学校中学校で9年間で子ども達に身につけて欲しい3つの力「やりぬく力」「伝える力」「協働する力」について改めて子ども達に説明がありました。また、生活のきまりについても話をしましたが本日子ども達に話した「生活のきまり」については子ども達を通して各家庭に配付していますのでご確認をお願いします。(教頭 米澤)

御代志駅付近(「すき家」前の交差点)における交差点の渡り方変更についてお知らせ

昨日、横断歩道の渡り方についてお知らせしましたが、御代志の踏切付近の学校に向かって右側の歩道が開通しましたので、右側歩道を歩いて通学できるようになりました。

そこで、本日、米澤教頭と私が交差点に行き、通学路の変更を子どもたちに伝え、交通指導員の皆様と保護者の皆様にもお伝えしました。交差点を渡った後は、右側歩道を通学できるので、学校前の横断歩道を渡らないようになりました。

(校長 佐藤 政臣)

6年(家庭科) ナップサックをつくろう

6年(家庭科)では、ナップサック作りに挑戦しています。

修学旅行にもっていけるようなナップサックができるといいですね。結構難しくて、担任時代に教えるのに苦戦したことを思い出しました。がんばれ6年生!

(校長 佐藤 政臣)

1,2年生音楽の授業より

本日(9/1)5校時、1、2年生は、音楽の授業でした。

1年生は、「うみ(文部省唱歌)」を3拍子に合わせ、体を動かしながら歌っていました。

2年生は、正しい運指で「かっこう」や「かえるの合唱」を鍵盤ハーモニカで弾くことができました。

思わず拍手!! しました。

(校長 佐藤 政臣)

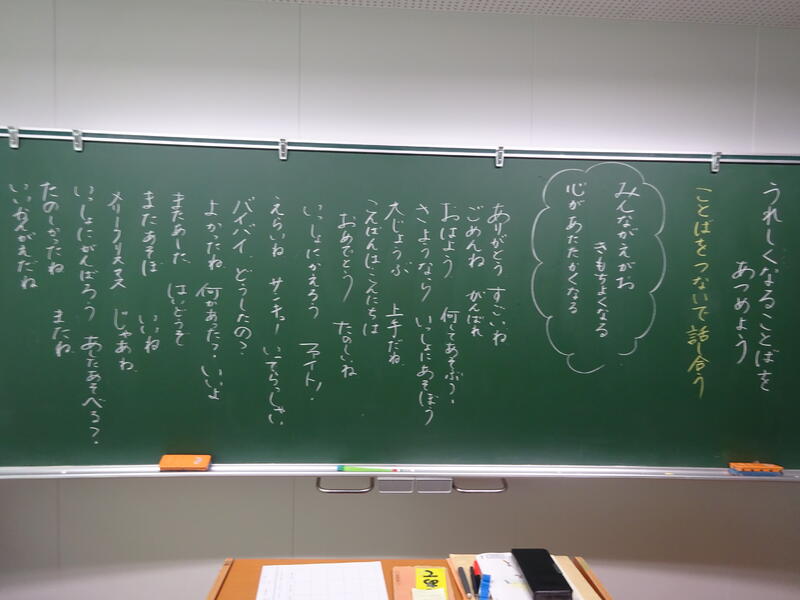

うれしくなることばをあつめよう

2年生の教室を通りかかったら、黒板にいっぱい言葉が書いてありました。今2年生では国語で「うれしくなることばをあつめよう」という学習をしているようです。「ありがとう」とか「だいじょうぶ」など大人でも心が温かくなるような言葉がたくさんありました。教室の中が常にこのような言葉であふれるといいなと思います。

(教頭 米澤)

ごちそうパーティーはじめよう

1年生が図工の時間に「ごちそうパーティーはじめよう」の学習をしていました。粘土でおいしそうな食べ物をたくさん作りました。お寿司やピザととても上手です。(教頭 米澤)

2年体育(たからとりおに)

本日(8/31)3校時、2年生体育(たからとり)の授業がありました。「たからとりおに」は、しっぽをとられないように相手を交わしながら目的地の宝があるところまでいく運動です。

オフェンス(宝をとるチーム)は、ディフェンス(宝を守るチーム)をかわす動き、すばやい動き、フェイントなど・・・巧みな動きが求められます。ディフェンスは、相手に宝をとらせないようにしっぽをすばやくとらなければなりません。

このゲームで、すばやい足運び、フェイント、相手をかわすことなど、今後のボール運動に生かされる動きを低学年で習得します。このような動作の獲得は、低学年の時期が一番有効です。

(校長 佐藤 政臣)

登下校の交通安全について

御代志の交差点が開通したことに伴い、御代志方面の児童が、線路をわたってそのまま左側歩道を歩き、学校の近くの横断歩道をわたるようになりました。そこで、毎朝、学校前の横断歩道で交通指導をしています。

車は、横断歩道に歩行者がいれば停車しなければならないのですが、停車しないで走り去る車が多いのが現状です。また、この横断歩道だけでなく、朝は交通量が多く、急いでいる車が多いので、その他の横断歩道も同じようなことが起きています。

そのような現状の中で、「左右の確認ができていない子ども」が見受けられます。学校では、「①左右を必ず確認し、車が止まるのを確認してわたること、②手をあげてすばやくわたること」を指導していますので、保護者の皆様も注意喚起をよろしくお願いいたします。

(校長 佐藤 政臣)

修学旅行の事前学習(6年)

6年生は、10月3日~10月4日に、修学旅行(長崎・佐世保方面)に行きます。長崎では、原爆資料館等を見学し、戦争の悲惨さ、平和の尊さ、生命の尊厳について、現地で学ぶことを目的としています。

子どもたちは、戦争について、遠い過去こととしか認識できていません。そこで、本日「さとうきび畑の唄」というドラマを鑑賞しました。この「さとうきび畑の唄」は、太平洋戦争の頃の沖縄と沖縄戦を舞台にした物語で、内容は家族の尊さを扱った反戦ドラマです。 (校長 佐藤 政臣)

育てたい3つの力を(5年学年集会)

本日1校時、5年生は学年集会を行いました。集会のねらいは、「身に付けさせたい3つの力を児童に再認識させる」ことでした。合志楓の森小中学校では、9年間で育てたい3つの力(やりぬく力、伝える力、協働する力)があり、全職員で共通理解して取り組んでいます。今回は、ゲーム形式などを交えながら3つの力について意識させました。

(校長 佐藤 政臣)

夏休みが明け、楽しい学校がスタート!

夏休み明け、「子どもたちの様子はどうかな?」と教室を見てまわりますと、元気のいい声が響いていました。久しぶりにお友達との再会で、笑顔あふれる教室。3年生では、学習すごろくで盛り上がっていました。

(校長 佐藤政臣)

教育相談の案内を本日配付しています

本日、子ども達に教育相談の案内を配付しています。是非ご確認をおねがいします。教育相談についてのお尋ねは遠慮なく学校までお願いします。

今日から前期後半です

いよいよ本日より前期後半が始まりました。さっそく前期後半開始の集会を行いました。校長先生から「心の大きさ」についてお話しがありました。「自分のことしか考えられない人は心の大きさが『うめぼし』なので『うめぼしマン』と呼びます」と話されました。「学校全体のことが考えられるようになると心の大きさが『スイカ』になります。」と周りの人のことを考える心について具体例を挙げて低学年の子どもでもわかりやすく説明されました。(教頭 米澤)

愛校作業

本日、朝7時より愛校作業を実施しました。

保護者のみなさま、職員、その他たくさんの方のご協力で無事終了しました。

そして、5・6年生の子どもたちも参加して手伝ってくれました。

夏の暑い日で草も伸び放題でしたが、前日から刈り払い機でたくさん草を刈って下さっていたのでとても助かりました。

当日も草を刈る人、草を集める人、運ぶ人・・

それぞれが一生懸命に動いて下さったので、スッキリなりました。

たくさんのご協力ありがとうございました。

さぁ、いよいよ28日から前期後半のスタートです!!(主幹教諭;下山)

道徳の授業づくりについて職員で研修しました

23日の午前中に、熊本市立帯山中学校の桃﨑校長先生を講師としてお招きし、道徳の授業づくりについて研修を行いました。日頃私たちが道徳の授業づくりで悩んでいることにお答え頂いたり、身近な話題から教材を開発する演習を行っていただいたり前期後半以降道徳の授業づくりに生かされる内容がたくさんでした。(教頭 米澤)

夏休み 体育の研修

本日午後から体育の研修を実施しました。

まず、アイスブレイクとして夏休みの思い出を職員同士で共有しました。

次に、子どもの体力の現状について学びました。

平成30年度以降子どもたちの体力は落ちているようです。

また、幼児教育における運動について学び、鬼ごっこなどを通して、たくさん体を動かすことで子どもたちの体力が向上していくことを学びました。(主幹教諭;下山)

夏休みも残り1週間、生活リズムを整えよう

夏休みも残り1週間になりました。

生活リズムは崩れていませんか。連日、夜更かししたり、朝寝坊したりとだらだらした生活になってはいませんか。

いよいよ、来週の月曜日は、登校日です。

好スタートをきるためには、朝早く起きて計画的に1日を過ごすことが大切です。この1週間で、学校モードに切りかえ、生活リズムをととのえましょう。

本日は、理科の自由研究のために、10名程度の児童が登校し、理科室で学習しました。夏休みだからこそできることに挑戦しています。(校長 佐藤 政臣)

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます。

夏休みに入り1週間が経ちました。

子どもたちの様子はいかがでしょうか。自分から朝早く起きることはできているでしょうか。

生活のリズムが崩れないことが大切です。朝早く起きましょう。6時30分からのラジオ体操はおすすめです。

さて、これから、海や山や川などに行く機会があると思います。全国的には、残念な事故が起きています。水難事故等には十分気をつけてください。

昨日、ひまわり公園付近を車で通過したら、自転車に乗った子どもが、「校長先生!」と笑顔で手を振ってくれました。炎天下の中、子どもは元気だな~と感心しましたが、熱中症が心配です。水分をこまめに補給し、熱中症予防をしましょう。(校長 佐藤 政臣)

理科の自由研究!

夏休みに入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。

夏休みになっても学校に来て、理科の自由研究を頑張っている子がたくさんいます。

どんな研究が仕上がるのでしょうか。

楽しみです。(主幹教諭;下山)

本が大好きな子どもになるように

24日、本校で菊池郡市教科等研究会図書館部会の研究会がありました。私がその会の会長をしている関係から本校に司書教諭、学校図書司書の先生が50名ほど集まり、講師を招聘して行うことができました。講師の先生は、元小学校教諭で熊本県学校図書館協議会の事務局もされていたNPO法人ガットの理事長 西村るり先生(博士)です。

先生からは、脳科学の知見からの読書の大切さや年代に合わせた本の選び方等、本に関する様々な内容についてご教授いただきました。また、ビブリオトークによるおすすめの本の紹介では、各学校の先生方がおすすめの本を持ち寄って紹介し合う活動をしました。各学校から紹介された本をリストにして、本校の子どもたちのために活用したいと思います。本との出会いが人生を変えることがあります。本が大好きな子どもに育てていきたいと思います。

(校長 佐藤 政臣)

ラジオ体操がんばっています

夏休みに入りました。子どもたちの生活の様子はいかがでしょうか。夏休み前集会の校長講話で、「規則正しい生活をすることが成長につながる」ということをお話ししました。そのためには、無理矢理でもいいから朝早く起きることが大切です。朝早く起きれば、夜は自然と眠くなります。「早起き・早寝」の習慣がつくのです。朝早く起きるためには、ラジオ体操がいいですね。夏休みの初日、黒石原コミュニティーセンター前に100名程の子どもたちが集合して、6時30分からラジオ体操をしました。私も参加し、子どもたちにお話もしました。

(校長 佐藤 政臣)

夏休みに入りましたが

今日から子ども達は夏休みに入りました。子ども達は夏休みですが、私たち教職員はこの時期に研修や事務整理、前期後半以降の準備などを行います。本日はさっそく小中合同の職員研修が行われました。(教頭 米澤)

夏休み前集会!

本日、夏休み前集会を行いました。

まずは、民生委員・補導員さん達の紹介をしました。

普段から子どもたちを見守って下さっている方達です。また、夏休みにもお世話になります。

次に、各学年の代表5人が前期前半を振り返っての感想を発表してくれました。

そして、校長先生、生徒指導から、養護教諭から話がありました。

さあ、明日から夏休みです。

充実した夏休みになることを願っています。(主幹教諭;下山)

6年クラスマッチ(ドッジボール)

第2回の6年クラスマッチがありました。今回の種目は「ドッジボール」です。ルールは通常のドッジボールとほとんど一緒ですがボールに当たった人はバナナになって外野にでるという面白いルールも加わっていました。さすが白熱した闘いが繰り広げられていました。この行事をきっかけにまた6年生の団結も強まったことと思います。ちなみに優勝は6年2組Bチームでした。(教頭 米澤)

5年生人権集会PART2

5年生の人権集会でも校長講話をしました。校長講話では、差別やいじめはいけないという思いだけでなく、行動に移すことが大切であること、また、友達を大切にするということは、その友達の話を心から聴いて、その思いに対してお返しができるということなどを伝えました。(校長 佐藤 政臣)

5年生人権集会

本日は、5年生で人権集会がありました。5年生では、3クラスの子ども達同士で小グループをつくり、それぞれが人権学習で学んだことを出し合っていました。受け身的な集会ではなく一人一人が発言する機会が設けられる集会で工夫してあると思いました。今回の学習で学んだことが今後の生活に結びつくといいですね(教頭 米澤)

3年生人権集会!

本日、3年生が人権集会を行いました。

自分たちのクラスの課題について話し合ったことやこれからのことについてクラスごとに発表をしました。

それぞれのクラスの発表を聞いて、たくさんの子どもたちが返しの発表をしてくれました。

今日の学びを生かして3年生がますます素晴らしい学年になることを願います。(主幹教諭;下山)

保健委員会の活動から~インタビュー実施中~

保健委員会では、熱中症対策プロジェクトの一つとして、先生方へインタビューを行っていました。 熱中症アドバイザーの資格を持った私や6年担任の後藤先生、そして栄養教諭の橋本先生へ熱中症のことについてインタビューしていました。 自分たちで質問を考え、写真を撮る係り、インタビューする係りなど役割分担していました。とてもドキドキしながらインタビューしていた班もありますが、最後のお礼の挨拶までして終わっていた姿はさすが高学年です! さあ、次はみなさんへインタビューの内容をお知らせするためのまとめをタブレットなどを使ってするそうです。どんな内容なのか、どんなまとめになっているのか、保健室前に掲示されるそうなのでお楽しみに。 暑い日が多くなってきました。熱中症には気をつけて過ごしましょう。(教頭 米澤)

学校評議員会がありました

本日、今年度1回目の学校評議員会がありました。学校評議員は一言で言ったら「学校(校長)のアドバイザーであり、サポーター」です。合志市教育会から委嘱をうけた委員さんが学校の教育活動に対して助言をしたり協力をしていただくものです。本日は学校からの説明の後校内を回って子ども達の学習の様子を参観して頂きました。その後の意見交換では貴重なアドバイスも頂きましたので今後の学校運営に行かしていこうと思います。(教頭 米澤)

4年生人権集会

本日4校時、4年生の人権集会が行われました。

発表の内容は、「ふあふあことば」を増やすこと、その人の身になってやさしい言葉をかけること、名前や容姿からくるあだ名で呼ばないでほしいことなど、言葉遣いについての発表が多くありました。また、こんなクラスになりたいなという願いを込めたクラスの人権スローガンを発表しました。校長講話では、何気なく言った言葉が人を深く傷つけることがあることから、相手の気持ちになって言葉を使うことの大切さを伝えました。

(校長 佐藤 政臣)

2年生人権集会

本日2校時、2年生の人権集会が行われました。

各クラスから8名の児童が教材で学習したこと、また、身近な出来事の中で思ったことや考えたことについて発表しました。

その後、その発表に対しての意見交換もできました。最後に、校長講話では、「お友達の発表に対して、自分のことのように真剣に心で聞いてお返しができたこと」のすばらしさについて話しました。(校長 佐藤 政臣)