学校生活あれこれ

入学式

平成29年度大野小学校入学式です。

年と同じ29名の子どもたちが入学しました。

名前を呼ばれたら「はいっ」と大きな声で返事ができました。

みんな凜々しいです。

年と同じ29名の子どもたちが入学しました。

名前を呼ばれたら「はいっ」と大きな声で返事ができました。

みんな凜々しいです。

入学式準備

明日は入学式。

準備は万端です。

5、6年生で準備をしました。

ありがとう。

体育館もきれいに飾り付けができました。

明日が待ち遠しいです。

準備は万端です。

5、6年生で準備をしました。

ありがとう。

体育館もきれいに飾り付けができました。

明日が待ち遠しいです。

始業式・就任式

今年度、大野小学校には、7名の先生方が着任されました。

「よろしくお願いします。」

「よろしくお願いします。」

桜満開

春休み中の大野小学校。

桜満開です。

心地よいさわやかな風が吹く中、見事な花を付けています。

もう少しすると、子どもたちの賑やかな声が戻ってきます。

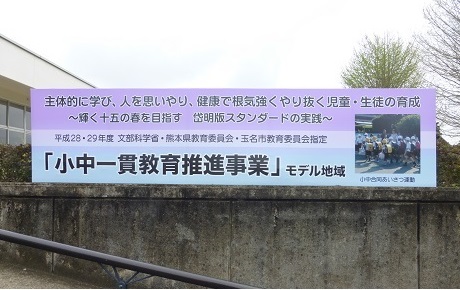

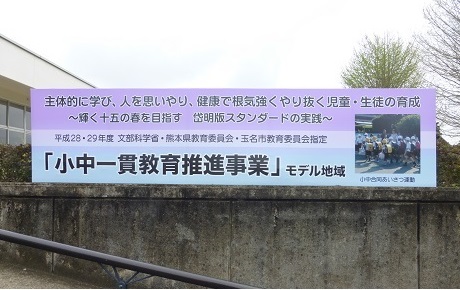

平成29年度は、11月15日に、本校を含んだ岱明中校区で4小1中の小中一貫教育の研究発表会が行われます。

本校では、学びづくりを中心とした発表をします。

11月15日には、大野小学校へぜひ足を運んでください。

桜満開です。

心地よいさわやかな風が吹く中、見事な花を付けています。

もう少しすると、子どもたちの賑やかな声が戻ってきます。

平成29年度は、11月15日に、本校を含んだ岱明中校区で4小1中の小中一貫教育の研究発表会が行われます。

本校では、学びづくりを中心とした発表をします。

11月15日には、大野小学校へぜひ足を運んでください。

涙の卒業式

今日は卒業式。

6年生にとって最後の授業となります。

そして、それを見送る在校生や私たちにとっても大切な一日となります。

卒業証書授与。

ひとりひとりに卒業証書が手渡されます。

お別れの言葉。

さみしさがこみ上げてきます。

さようなら大野小学校。

ありがとう大野小学校。

最後にみんなで見送ります。

「これから中学校でがんばってね」

6年生にとって最後の授業となります。

そして、それを見送る在校生や私たちにとっても大切な一日となります。

卒業証書授与。

ひとりひとりに卒業証書が手渡されます。

お別れの言葉。

さみしさがこみ上げてきます。

さようなら大野小学校。

ありがとう大野小学校。

最後にみんなで見送ります。

「これから中学校でがんばってね」

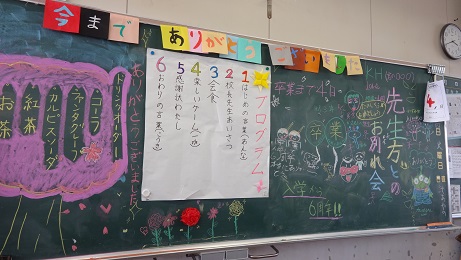

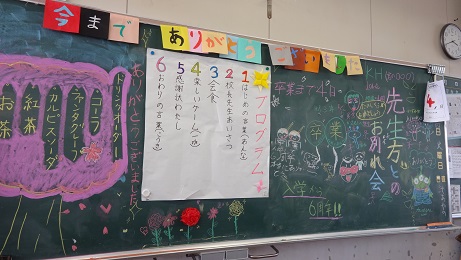

いよいよ卒業式

明日は卒業式。

みんなで準備しました。

45年生準備の手伝いありがとう。

6年生教室

なかよし教室

会場

みんなで準備しました。

45年生準備の手伝いありがとう。

6年生教室

なかよし教室

会場

6年生とのお別れ会

6年生からご招待を受け、会に参加しました。

たくさんの催し物と感謝の言葉。

ありがとう6年生!!

たくさんの催し物と感謝の言葉。

ありがとう6年生!!

お別れ遠足

5キロ離れている「蛇ヶ谷公園」まで遠足です。

みんながんばって歩きました。

ついたらお弁当。

6年生と一緒にたべよ。

ここの公園の「スライダー」がおもしろい。

みんながんばって歩きました。

ついたらお弁当。

6年生と一緒にたべよ。

ここの公園の「スライダー」がおもしろい。

6年生を送る会

6年生はいよいよ卒業です。

もうすぐお別れになります。

これまでたくさんのお手本を見せてくれた6年生への感謝の気持ちです。

1年生は、感謝の気持ちをクイズで。

2年生は、ダンスと歌で。

3年生は、コントをちりばめて。

4年生は、〇PAPと全員合唱を。

5年生は、6年生に相撲を挑み、はやりネタを入れて。

6年生からは、感謝の気持ちが。

もうすぐお別れになります。

これまでたくさんのお手本を見せてくれた6年生への感謝の気持ちです。

1年生は、感謝の気持ちをクイズで。

2年生は、ダンスと歌で。

3年生は、コントをちりばめて。

4年生は、〇PAPと全員合唱を。

5年生は、6年生に相撲を挑み、はやりネタを入れて。

6年生からは、感謝の気持ちが。

幼保等小交流

大野保育所、岱明幼稚園と本校12年生の交流会です。

12年生は、この日のために、一生懸命に準備をしてきました。

来校した園児たちもとっても楽しそうです。

12年生は、この日のために、一生懸命に準備をしてきました。

来校した園児たちもとっても楽しそうです。