6月24日、1年生がタブレットPC操作の練習を行いました。

タブレットPCのキーボード操作に慣れていない1年生です。キーボードに初めて触れる子も少なくありません。

そこで、今回は担任と特別支援教育支援員1名に加え、保護者の方お二人、ICT支援員お二人の計6名で、指導や支援を行いました。

子供たちは、タブレットPCの持ち運び方、起動やパスワードの入力の仕方などを学びました。持ち運びの際には、落下防止のため両手で抱きかかえるようにして運びました。

このタブレットPCは、1年生で支給され、同じものを6年間使います。

初めてタブレットPCを使った時の緊張感を忘れず、大切に使いながら、学習に活用してほしいと思います。

6月23日、2時間目の授業の終わりに全校体育を行いました。

この日は天候に恵まれ、中学年、高学年の子供たちは運動場で活動しました。低学年の子供たちは体育館での活動を行いました。

今回は、中学年、高学年尾の様子を紹介します。

中学年は、玉入れを行いました。みんな青空に向かって球を投げ、次々に籠に玉を入れていました。

高学年は、サーキットトレーニングをしました。内容は、雲梯、登り棒、肋木くぐり、鉄棒での逆上がり、そしてランニングなど。

子供たちは、精一杯に体を動かし、運動を楽しんだり、体を鍛えたりしました。

6月、「心の健康」に関する取組に、特に力を入れています。

子供たちの悩み事には、担任や養護教諭をはじめ全職員で、日ごろから対応しています。また、アンケートを実施し、その結果をもとに面談することもあります。現在、実施している教育相談はそんな取組の一つです。

子供たちの悩みでしばしば聞こえてくるのが、周囲からの「心ない一言」に関連するトラブルです。

学校では、人とのコミュニケーションの方法も教えています。

学級では担任が話をすることが多いのですが、養護教諭が保健室への来室者、各種検診の合間などに話をすることもあります。また、保健室前の掲示板やその他の掲示板に人とのかかわり方に関する掲示物を掲示しています。

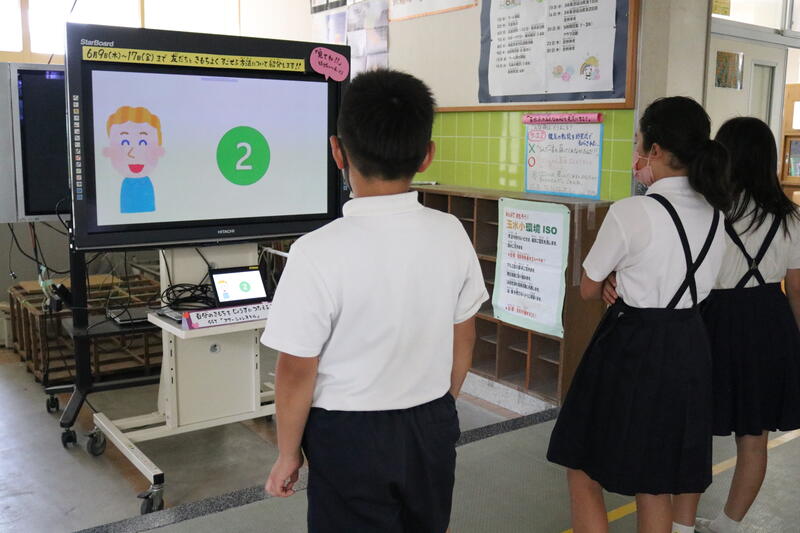

さらに、現在、養護教諭が廊下に設置した電子黒板で、人とのコミュニケーションの取り方を紹介する動画を数種類流しています。

言葉には、人の心を動かす力があります。その力は、大変大きいです。

励ましの言葉は、元気づけてくれます。あたたかい気持ちにもしてくれます。

一方で、言葉が心を傷つけてしまうこともあります。心と体は繋がっていますので、心が弱ると体にもその影響が出ます。このような事態を回避し、友達とお互いを大切にしながら一緒に過ごしていく力をつけることは、とても大切です。

6月は、子供たちにとって「友達との関わり方」「言葉遣い」について、考える機会となっていると思います。

6月15、16日は、5年生が一泊二日の集団宿泊教室に行ってきました。

集団宿泊教室では、小天小学校と一緒に行動しました。天水中学校に進学する小学校が一緒に行くことで、子供たちが顔見知りになったり、友情を深めたりすることも目的としているからです。

子供たちは、水俣市の環境センターや水俣病資料館で環境問題や水俣病に関する人権問題などについて展示物を見たり、講話を聴いたりしました。

また、あしきた青少年の家では、公共の場での過ごし方や団体行動の仕方を活動を通して学びました。普段と違う過ごし方となり、戸惑うことが多かったようですが、少しずつ「相手や場面に応じた挨拶」「公共の場でのマナー」を意識して行動できるようになりました。

マリン活動では、小天小学校と混合チームでペーロン船を漕ぎました。タイミングを合わせて漕がないと進まないペーロン船です。最初はうまく前に進みませんでしたが、慣れるに従いペーロン船が海面をスーッと進むようになりました。

子供たちは多くのことを学んで無事に帰ってきました。これからの生活の中で学んだことを自分の行動に反映させていくことと思います。子供たちの成長ぶりが楽しみです。

6月10日、6年生で国語科の研究授業を行いました。

単元名は、「表現の工夫をとらえて読み、それをいかして書こう」の「『鳥獣戯画』を読む」です。

研究授業では、鳥獣戯画のすばらしさを伝えようと高畑勲さん(じゃりン子チエ、火垂るの墓などの監督)が説明している文章を読み、表現の工夫を読み取っていきました。

授業前の黙想をして、気持ちを学習モードに切り替えます。その後、自分で気づいた文章表現の工夫とその効果を考えていきました。さらに、自分の考えを友達と交流していきました。交流するときや全体で発表するときには、タブレットを活用しました。

自分の考えを友達に伝えるため、グループでの考えを集約するために巧にタブレットを活用していました。

【12月24日(水)】

・チキンライス ・牛乳

・ポトフ

・鮭チーズフライ

・コーンサラダ

★メニューの中に「閉校ルーム」を作成!

これからは、各部からのお知らせや活動の様子を「閉校ルーム」の中でお知らせしていきます。よろしくお願いします。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 小田 博臣

運用担当者 教諭 髙松 智記