学校生活

田植え

今年も万江保育園の園児たちと一緒に「田植え」をしました。

上級生が下級生や園児の手を引き、ぬかるんだ田んぼにおっこちないよう気を配りながら、なかよく田植えができました。

今年は日照不足で生長が心配ですが、稲刈りを楽しみに生長を見守りたいと思います。

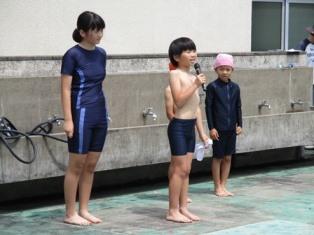

プール開き

3校時に、全校児童でプール開きを行いました。

水が少し冷たく感じられましたが、子どもたちは今年のめあてを発表したり、みんなでうずを作ったりして、

楽しく活動しました

水防避難訓練

今年度の水防避難訓練は、例年とは内容を少し変更して実施しました。

各学級での水防に係る事前指導は例年通りですが、全体指導の時間を設定し、写真やDVDを活用しながら、視覚的に危険箇所の確認をしたり、命を守るための留意事項を学んだり、実際に危険箇所に行って現場を確認したりしました。

この頃は異常気象のため、予測不可能なことが起こります。

今日は、6月だというのに、東北地方で大粒の霰(あられ)が降りました。

昨年は、集中豪雨のため、多くの場所で土砂災害や大洪水が発生しました。

いざというときに、自分の命は自分で守れるような力を付けていきたいと思います。

体力テスト

体力テストをしました。

「去年より記録がよくなった~」とにこにこ顔で頑張っていました。

ゲームや情報機器の普及により外遊びが減り、体力的に弱くなってきていると言われている現代っ子。

結果から弱いところがあれば、万江っ子タイムなどで強化していきたいと思います。

総合スポーツクラブ開始

総合スポーツクラブが始まりました。

楽しみなお話会

今年度第一回目のお話会がありました。

「おひさまの会」の方においでいただき、映像を交えながらすてきなお話をしていただきました。

子どもたちは集中してお話を聴き、最後に感想発表をしました。

読み聞かせを通して、何かを感じ取る感性や想像力、感じたことを瞬時にまとめ伝える自己表現力、相手にわかりやすく話す豊かな表現技術などを育んでいきたいと思います。

2年生地域探検に行ったよ

生活科の学習で地域探検に行きました。

「温泉センターほたる」「郵便局」「商店」「淡島神社」などを見学して回りました。

それぞれの場所でインタビューをしましたが、事前に練習していったので上手にできました。

自分と地域との関わりについて学ぶことができました。

プールそうじ

全校児童でプールそうじを行いました。

今年は、高圧洗浄機を使ったので、いつも以上にきれいになりました。

子どもたちもデッキブラシやたわしで、プールの床や壁をピカピカ

にして頑張りました!

プール開きが楽しみです

チャレンジデー

今日は、山江村で取り組んでいるチャレンジデーでした。

チャレンジデーとは、一日に何人15分以上の運動をしたか競う行事です。

山江村では7年ほど前に始まったということです。

本校では、万江っ子タイムの時間に、ラジオ体操としっぽ取りおにごをしました。

しっぽ取りおにごでは、4つの縦割り班に分かれ、しっぽを取った数で勝負しました。

みんなとっても楽しそうに運動ができました。

今年は秋田県のある地域と競争したということですが、勝敗はどうなるのでしょうか。

運動会終了~ご声援ありがとうございました~

山江村制施行130周年記念万江小運動会が無事におわりました。

光化学スモッグや真夏日(高温)による影響を配慮し、プログラムを一部変更しての運動会でしたが、保護者や地域の皆様には臨機応変に対応していただくとともに、多くのご協力をいただきまして誠にありがとうございました。

おかげさまで、子どもたちは練習の成果を十分発揮し、充実した一日にすることができました。

練習の過程で、大きな声が出せるようになったり、けじめをつけて行動できるようになったり、表現力がついたり、協力することの楽しさを感じたり、それぞれに大きく成長できました。

運動会が終わっても、学んだことを生かし、さらに飛躍してほしいと思います。

前日までの環境整備や準備、当日の競技参加やご声援、片付けなど、多岐にわたりご協力いただきましたことに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。