学校生活

5か月後が楽しみです -就学時健診-

10月28日(火)、次年度入学に向けた就学時健康診断を実施しました。保護者の皆様への全体説明では、教育委員会自立支援相談員の辻川先生より「就学までの子育ての工夫」について貴重なお話をいただきました。子供たちは、優しくお世話をしてくれた5年生と笑顔で交流しながら、少し緊張しつつも真剣に各健診に臨む姿が印象的でした。初めての学校体験を通して、成長を感じる一日となりました。5か月後、元気に入学してくる日を心から楽しみにしています。

炊きたてのつやつやご飯 -5年生調理実習-

5年生が家庭科の調理実習でご飯を炊きました。集団宿泊学習で飯ごう炊飯の経験をしていたこともあり、どの班も手際よく上手に炊き上げていました。炊きたてのご飯はつやつやで、香りもよく、のりやふりかけなどお好みの味つけでおいしくいただきました。今年の新米だったこともあり、子どもたちからは「とってもおいしい!」という声がたくさん聞かれました。食を通して実りの季節を感じる、温かい時間となりました。

「トラック&フィールドディ」

上天草市の陸上記録会が8月の大雨の影響で中止となりましたが、その代わりに学校で「トラック&フィールドディ」を行いました。4・5・6年生が合同で、玉入れや綱引き、借り物競走などに挑戦し、笑顔と歓声が校庭にあふれました。全身を使って思いきり体を動かし、仲間と協力する楽しさを感じることができました。記録会が中止となったのは残念でしたが、子どもたちにとって思い出に残る楽しいひとときとなりました。

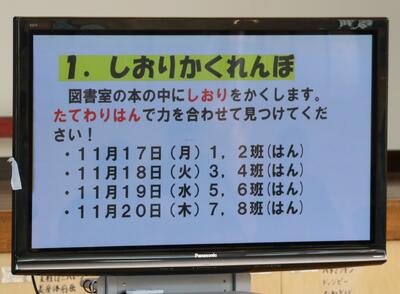

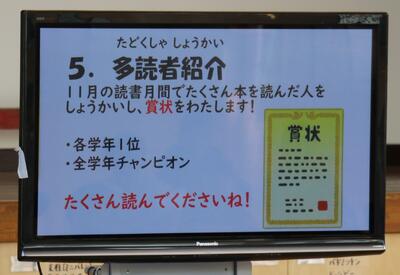

児童集会 -図書委員会-

児童集会で図書委員会が「読書の秋」をテーマに、「絵本の読み聞かせ」や「しおりかくれんぼ」など、多彩なイベントを紹介しました。子どもたちが楽しみながら読書に親しむ工夫が満載です。これからも読書の魅力を広げ、豊かな心を育んでほしいと思います。

感想には「いりいろなイベントに積極的に参加し、本に親しみたい」という発表がありました。

ミシンも上達しました。-6年生家庭科-

家庭科の授業では、6年生がミシンを使って作品作りに取り組んでいます。はじめは戸惑っていた玉結びや玉留めも、繰り返し練習するうちに上手にできるようになり、今では自信を持って作業に取り組んでいます。ミシンの扱いもだんだんと慣れ、丁寧に縫い進める姿が見られます。児童同士で教え合ったり、困っている友だちに声をかけたりするなど、協力し合う姿もとても素晴らしいです。完成が今から楽しみです。

「モリンガ茶」をいただきました。

今年も(株)アマーサ・天草モリンガファーム様(取締役会長 四方田様)より、「モリンガ茶」をいただきました。例年、モリンガ茶を頂戴しており、11月頃から1月頃までの期間に、風邪予防のためのうがいなどに使用させていただいています。「モリンガ茶」には多くの優れた栄養成分が含まれており、飲用するのが最も効果的とのことです。本当にありがとうございました。

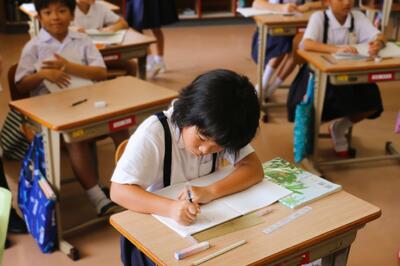

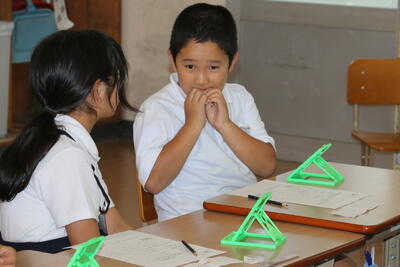

「くまもと教育の日」公開授業を行いました

10月17日(金)、本校では「くまもと教育の日」に合わせて、道徳と学級活動の授業を公開しました。1年生から5年生までは、道徳教育用郷土資料『熊本の心』や、熊本地震に関する教材『つなぐ』を使って授業を行い、ふるさと熊本の良さや、人とのつながりの大切さについて考えました。子どもたちは、自分の思いや考えをしっかりと発表していて、とても頼もしい姿が見られました。6年生は、学校医の何川先生を講師にお招きして、「薬物乱用防止教室」を行いました。薬物を使うことの危険性や、自分の命を大切にすることについて、医師の立場からわかりやすく教えていただきました。この日は、保護者の皆さまだけでなく、学校運営協議会の皆様にも授業を参観していただきました。子どもたちの真剣な学びの様子に、温かいまなざしを向けていただき、大変ありがたく感じております。お忙しい中ご来校いただいた皆さま、ありがとうございました。これからも、地域やご家庭と力を合わせながら、子どもたちの健やかな成長を支えてまいります。

6年生は、何川先生から薬物のことについて学びました。

学校運営委員会の皆様にも参観していただきました。

学校運営協議会の皆様から、ご意見やご感想をいただきました。ありがとうございました。

新しい児童用PC、ありがとうございます。

昨日(10/7)、新しい児童用PCが市の教育委員会から届き、早速授業で使ってみました。子どもたちは「すごい!」「楽しい!」と大喜び。ICTの力で、学びがもっと深く、楽しくなりそうです。これからも効果的に使いながら、子どもたちの学力アップにつなげていきたいと思います。素晴らしい環境を整えてくださった皆さま、本当にありがとうございます!

ハロウィンをイメージしたアレンジメントができました

出張フラワーアレンジメント教室「花育活動」が、6年生を対象に行われました。今年度も講師として、地元・大矢野町の「フラワーショップとがお」より栂尾先生をお招きしました。教室では、大矢野で育てられた立派な花々や、「フロックスフェイス」という不思議な形の黄色い植物などを使い、ハロウィンをテーマにしたフラワーアレンジメントについて、わかりやすく教えていただきました。参加した児童全員が、それぞれに素敵なアレンジメントを作り上げることができました。今回の体験を通して、これからもっといろいろな花に興味を持ってくれることと思います。

お忙しい中、ご指導いただき、本当にありがとうございました。

友情を深めた集団宿泊教室

集団宿泊教室を通して、子どもたちは集団の一員としての自覚を持ち、互いに協力しながら行動する姿が見られました。普段の学校生活とは異なる環境の中で、助け合いや思いやりの心が育まれ、1年後、中学校で共に学ぶ仲間としての絆が深まりました。班活動や共同作業を通じて、多くの学びと成長があり、友情を深める貴重な機会となりました。今後の学校生活にも、この経験を活かしてくれることを期待しています。

笑顔で手を振り出発 -集団宿泊教室-

本日、大矢野中校区の5つの小学校が合同で集団宿泊に出発しました。児童たちは笑顔で手を振りながら元気いっぱいに学校を出発し、期待に胸をふくらませていました。初日の今日は、海でのペーロン体験やニュースポーツで体を動かし、夜にはキャンドルの集いが行われる予定です。普段の学校生活とは異なる体験を通して、友情を深めたり、新たな発見をしたりする貴重な機会です。楽しい思い出をたくさんつくってきてほしいと思います。

学校での出発

他の学年の子供たちに見送られる中、手を振りながら笑顔で出発しました。

活動の様子は、後日掲載します。

「読書の秋」 絵本の読み聞かせ始まりました

まだ日中は暑さを感じる日もありますが、朝夕には秋の気配が感じられるようになりました。本校では年間を通して、児童が読書に親しむためのさまざまな活動を行っていますが、2学期からは、地域の読み聞かせサポーターの皆様による「絵本の読み聞かせ」活動が始まりました。

この活動は、10月から3月までの間、定期的にご来校いただき実施する予定です。

読み聞かせは、子どもたちの「読む力」を高めるだけでなく、感情表現の豊かさや他者への共感力を育むうえでも、大きな効果があると言われています。

3名のサポーターの皆様には大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

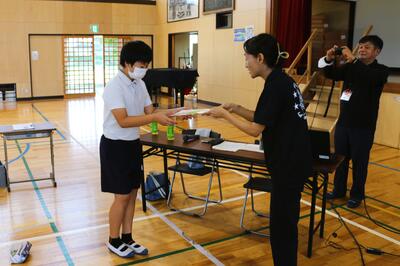

わくわく、どきどきの通知表 -前期の通知表配付-

10月7日(火)、児童全員に前期の通知表が各担任の先生から渡されました。1年生にとっては初めての通知表ということもあり、担任の先生から通知表の見方などについて丁寧な説明がありました。

さっそく、受け取った通知表を真剣に見つめる姿も見られ、これからも目標を持って努力してほしいと思います。

命をつなぐ ひまわりの種

1・2年生が大切に育てた「人権の花運動」のひまわりから、たくさんの種を収穫しました。子どもたちの優しさと思いやりがこもった花々が、来年も元気に咲き誇ることを願っています。小さな命をつなぐこの活動を通して、命の尊さや人を思いやる心を育てていきたいと思います。

来年も元気に咲き誇ることを願っています。

認知症について学ぶ ~6年生「認知症サポーター養成講座」~

10月2日(木)、町の社会福祉協議会の方にご来校いただき、6年生を対象とした「認知症サポーター養成講座」が開催されました。この講座は、小学生のうちから認知症について正しく理解し、認知症の方に対して思いやりを持って接する力を育んでほしいという願いのもと行われました。スライドを用いたわかりやすい説明に続き、実際の事例をもとにしたグループ協議も行われました。児童たちは、認知症の方と接する際に大切にしたいことについて、友達と意見を交わしながら学びを深めていました。地域の一員として優しさと理解を持って行動できるようになるための、大変貴重な機会となりました。

2学期最初のクラブ活動

2学期に入って初めてのクラブ活動が行われました。クラブ活動は、普段の学年を超えた交流の中で、お互いに学び合い、楽しみながら成長する貴重な時間です。異学年の児童同士が関わることで、自然と優しさや思いやりの心が育まれていきます。今回も、それぞれのクラブで笑顔あふれる活動が見られました。水鉄砲を使った遊びでは、元気いっぱいに走り回る姿が印象的でした。スライムづくりでは、感触を楽しみながら工夫をこらして作っている様子が見られ、理科的な興味にもつながっているようでした。カードゲームのクラブでは、年上の児童がルールを教えてあげるなど、異学年ならではの温かいやりとりが見られました。イラストクラブは、パスタを使った額縁に自分で描いたイラストを飾っていました。今後もクラブ活動を通して、子どもたちが主体的に関わり、学び合い、楽しい思い出を積み重ねていってほしいと思います。

スポーツクラブ

昔遊びくらぶ

手作りクラブ

読書、イラストクラブ

命をつなぐ「人権の花」活動

本校では今年度「人権の花運動」の取組を進めており、子どもたちが花の世話に一生懸命取り組んでいます。水やりや草取りを毎日欠かさず行い、命や思いやりの大切さを学んでいます。また、咲いた花から種を丁寧に採取する活動も行い、次の命へつなぐ経験を重ねています。花を育てることを通して、人権を大切にする心が育まれていることを嬉しく思います。

6月、いただいた花の種まき

7月、芽が出た苗を花壇やプランターに植え変えます

毎日しっかりとお世話をし、大切に育てています

9月、花から種を採取し、次の学校に繋ぐ準備も始めます

花を育てることを通して、人権を大切にする心が育まれていることを嬉しく思います。

いろいろな学びに挑戦しています。

子どもたちは、理科の実験で不思議を発見し、習字では集中して筆を運び、体育では仲間と力を合わせ、鍵盤ハーモニカでは音楽の楽しさを感じるなど、教室内外での様々な学びに一生懸命取り組んでいます。

様々な学びを通して、知識だけでなく心や体も大きく育んでいます。子どもたちは日々の体験の中で少しずつ成長を重ね、確かな力を身につけていることを感じます。

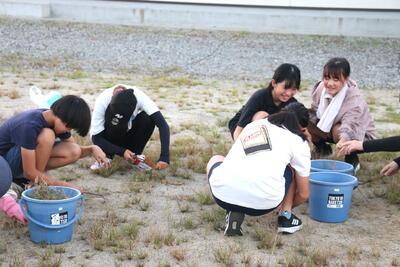

栽培タイム

今日は「栽培タイム」の時間がありました。この時間は、学級園のお世話や、校内の環境美化活動を行う大切な時間です。今回は、夏野菜の収穫を終えた学級園に、冬に向けた野菜を植える準備や、運動場の周りの草取りなどに一生懸命取り組んでいました。

少しずつ涼しさも感じられるようになってきましたが、昼間はまだ暑さが残る中、どの子も本当によく頑張っていました。日々のこのような活動の中で、子どもたちは自然や命にふれながら、多くのことを学んでいます。

自然や命にふれながら、多くのことを学んでいます。

2学期に入り、保護者の方のご協力、そして、毎日の子ども達の地道な努力により、運動場がこんなに広く、きれいになりました。

地域の方々に支えられて

地域の皆様には、いつも温かいご支援をいただいており、心より感謝しております。丸付けや学習支援を通じて、子どもたちの学びを見守り励ましてくださる「学習サポーター」の方々のおかげで、学校生活がより充実したものとなっております。 これからも地域と学校が一体となり、子どもたちの成長を共に支えてまいりたいと考えております。引き続きご支援いただきますようよろしくお願いいたします。

たくさんのご支援、ありがとうございます。

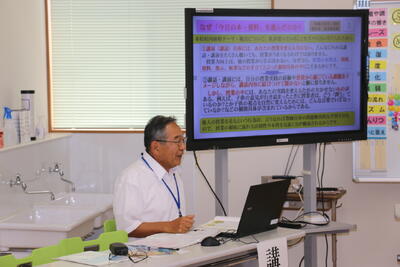

道徳の授業の指導法を学びました。-スクールサポート-

9月17日(水)、熊本県立教育センターから指導主事の安武先生にご来校いただき、道徳の授業の進め方や指導の工夫についてご指導をいただきました。授業づくりのポイントを丁寧に教えていただき、すぐに実践に生かせる具体的なお話ばかりで、大変有意義な時間となりました。今回いただいた助言を、今後の授業づくりや校内研究にしっかりとつなげていきたいと思います。お忙しい中、また遠方よりお越しいただき、本当にありがとうございました。

●5年生道徳 研究授業

●授業研究会

●県立教育センターの安武指導主事の指導・助言

安武指導主事、お忙しい中、また遠方よりお越しいただき、本当にありがとうございました。

ご助言ありがとうござました。-1年生国語の授業-

9月11日(木)、教育委員会の沼田先生に1年生の国語の授業を参観していただきました。授業後は、指導法などたくさんの助言をいただきました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

修学旅行 保護者説明会を開催しました。

9/5、6年生の修学旅行に向けた保護者説明会を開催しました。行き先は長崎です。長崎では、平和公園や原爆資料館を訪れ、平和の大切さについて深く学ぶ予定です。また、ハウステンボスでは、友達と協力しながら楽しく活動し、思い出に残る体験をしてもらいたいと考えています。安全面や健康管理にも十分配慮し、子どもたちにとって実りある2日間となるよう準備を進めてまいります。

主な体験・見学先

1日目:オーシャンアローに乗船(旅客船)、被爆体験講話、平和公園周辺のフィールドワーク、長崎原爆資料館見学

2日目:無窮洞(防空壕、むきゅうどう)見学、ハウステンボス班別自主行動

子どもたちにとって実りある2日間となるよう、しっかりと準備を進めてまいります。

ご協力いただきありがとうございました。 -PTA親子奉仕作業-

9月5日(金)18時30分から、PTAの皆様にご協力いただき、美化作業を行いました。日頃より、職員や児童で除草作業に取り組んでおりますが、雑草の成長に追いつかず、対応が難しい状況が続いておりました。今回の美化作業では、運動場のトラック外側の草抜きや、刈払機を使用した運動場周辺の草刈り作業など、多岐にわたるご協力をいただきました。わずか1時間という限られた時間ではありましたが、作業後は運動場が見違えるほどすっきりとし、広々と感じられました。

お忙しい中、またお仕事終わりでお疲れのところ、多くの保護者や児童の皆様にご参加・ご協力いただき、心より感謝申し上げます。

刈払機で普段、手が回らないとことを綺麗にしていただきました。

運動場がきれいに、そして広くなりました。ご協力ありがとうございました。

ようこそ!ベンジャミン先生 ー新しいALTの先生来校ー

1学期末にALTのダニエレ先生とお別れし、とても寂しい思いをしていましたが、このたび新しいALTの先生が中南小に来てくださいました。お名前は「ベンジャミン先生」です。アメリカ・ロサンゼルスのご出身で、大学時代には剣道をされていたそうです。日本の文化にもとても詳しく、子どもたちは早速、先生の好きなものなどをたくさん質問して、大喜びでした。これからベンジャミン先生との関わりを通して、子どもたちがさまざまなことを学び、国際感覚を育んでいってほしいと思います。

ALTのベンジャミン先生。

さっそく授業をしていただきました。

給食の時間に、オンラインでベンジャミン先生の紹介があり、児童からたくさんの質問を受けていました。

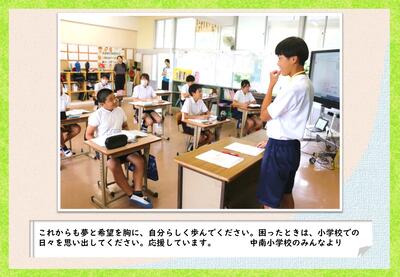

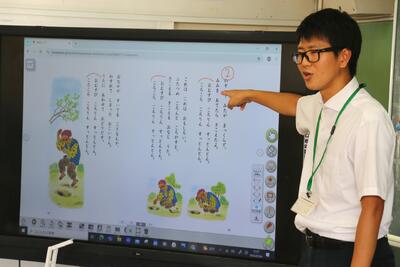

先輩!ありがとうございました! -職場体験学習②-

職場体験学習2日目(最終日)

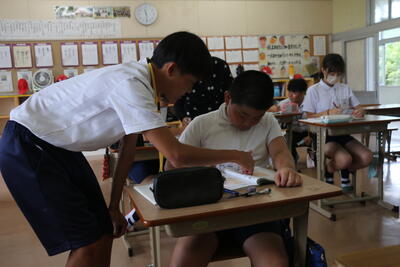

今日は、20分間という短い時間ではありましたが、6年生の算数の授業で先生役として教壇に立ちました。児童に教えるということでとても緊張しましたが、しっかりと準備をしていたおかげで、落ち着いて授業を進めることができました。わずか2日間ではありましたが、小学生にとっても中学生にとっても、とても充実した貴重な経験になったと思います。今回の体験を、今後の中学校生活にぜひ生かしていってほしいです。

とても堂々と授業を進めることができました。

個別指導も目線を合わせて丁寧でした。

2日間お疲れ様でした。いつでも遊びに来てください。

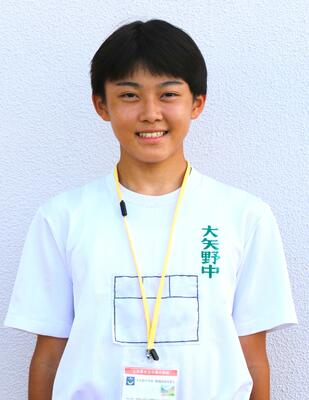

先輩と一緒に勉強したい -職場体験学習①-

大矢野中学校3年生で本校の卒業生である生徒が、小学校の先生の仕事を学ぶため職場体験に来ました。給食時にはオンラインで紹介しましたが、子どもたちは興味深く耳を傾け、一緒に勉強することを楽しみにしているようでした。将来の夢に向かって一歩踏み出す姿はとても頼もしく、児童たちにとっても良い刺激になったことと思います。今後の体験を通して、たくさんの学びを得てほしいです。

職場体験に来てくれた卒業生(中3)

いろいろな学年に入って、授業支援を体験しました。

給食は2年生と一緒に。パンは2枚でした。さすが中学3年生。

給食時間に、オンラインで紹介。各学年から、たくさんの質問がありました。「この2日間は、自分から進んで、積極的に取り組んでいきたい」と抱負を述べていました。

明日まで2日間、頑張って欲しいと思います

奉仕の精神の芽生えと成長

本校は始業前に花壇の手入れなどを各学級で行っていますが、朝の始業前から強い日差しが照りつける中、多くの児童が自主的に、グラウンドの整備や草取りに取り組んでくれています。また、「人権の花運動」の一環としての花壇の手入れも行っており、学校の環境美化に大きく貢献してくれます。進んで行動する姿に、奉仕の精神の芽生えと確かな成長を感じました。子どもたちのこうした姿に、感動するとともに、これからもその思いを大切に育んでいきたいと思います。

いろいろなことに挑戦する2学期に!!

朝から日差しが照りつける暑い一日となりましたが、子どもたちの爽やかなあいさつの声に、いよいよ2学期のスタートを実感しました。

始業式では、「自分から行動すること(=主体性)を特に大切にしてほしい」と伝えました。2学期は、さまざまな行事がある学期です。ただ誰かに言われるのを待つのではなく、「今、自分にできることは何だろう?」「自分から動いてみよう」という気持ちをもって、どんどん挑戦していってほしいと思います。保護者の皆様、2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

●校門での爽やかな挨拶

●体育館で始業式を行いました。緊張感をもって参加できました。

●大掃除も一生懸命に頑張りました。

●4時間目からさっそく授業が始まりました。真剣に取り組んでいました。

2学期に向けて職員研修を実施しました

2学期の始まりを前に、職員で研修を行いました。今回は、ICTの活用と児童理解の2本立てでした。ICT研修では、市ICT支援員の嶽本さんを講師に迎え、新しく導入された教育支援ソフトの効果的な活用方法について学びました。すぐに現場で活かせるヒントをたくさんいただきました。また、児童理解の研修では、市自立支援相談員の辻川先生にご指導いただきました。子どもたちの行動の背景を理解し、寄り添う支援のあり方について考える貴重な時間となりました。2学期に向けて、職員一同、よりよい教育活動を目指して準備を進めています。子どもたちの笑顔あふれる毎日を支えていきたいと思います。

●ICT研修

●児童理解に関する研修

学ぶ意欲の高まりが感じた地域未来塾 -閉塾式-

7月22日(火)から25日(金)までの4日間、「地域未来塾」が開催され、本日無事に閉塾の日を迎えました。この間、児童は集中して学習に取り組み、充実した4日間となりました。児童からは「辞書の使い方がよく分かりました」「やる気が出たので、これからも頑張りたい」といった感想もあり、学ぶ意欲の高まりが感じられました。最終日には、ご指導いただいた講師の方々に感謝の気持ちを込め、「人権の花運動」で育てている花の苗を児童からお渡ししました。多くの学びと温かな交流が生まれた4日間となりました。ご指導いただいた先生方に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

閉塾式で感想を発表するために挙手をする児童

6年生児童の感想「辞書の使い方がよく分かりました」

5年生児童の感想「やる気が出たので、これからも頑張りたい」

児童代表のお礼の言葉

感謝の気持ちを込め「人権の花運動」で育てている花の苗をお渡ししました。

集中して学習 -地域未来塾始まる-

火曜日から金曜日までの4日間(7月22日~7月25日)、本校において「地域未来塾」が行われます。「地域未来塾」は、地域学校協働活動事業の一環として、学習習慣の確立や基礎学力の定着、学習意欲の向上などを支援することを目的としています。上天草市では、平成28年度から取り組まれているそうです。中南小学校からは、5・6年生の希望者が参加し、1日2時間の集中した学習に取り組みます。今日(7月22日(火))は開塾の日でしたが、学校で友達と一緒に学習できることが、とても嬉しそうでした。充実した4日間になることを期待しています。また、お世話になる先生方に心より感謝いたします。

講師の先生方の自己紹介。

4日間、充実した時間にしていきましょう。

充実の夏休みに -1学期終業式-

本日、1学期の終業式を行いました。代表児童が1学期の頑張りを振り返り、「新たな目標を掲げ、さらに頑張りたい」と力強く語ってくれました。その言葉には、これからも前向きに努力し続ける姿勢が感じられ、とても嬉しく、また励まされました。また、原稿を見ずに発表しようとする姿が多く見られ、発表の姿勢も素晴らしく、成長を感じました。子どもたちが話を聞く姿も真剣で、充実した学期だったことを感じます。私からは「命の大切さ」と「凡事徹底のさしすせそ」について話しました。夏休み中も安全に気をつけ、家庭や地域でも良い習慣を続けてほしいと思います。保護者の皆様には、1学期間たくさんのご協力をいただきありがとうございました。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

79名 全員での終業式。真剣な態度で式に臨めました。

代表児童の発表。「新たな目標を掲げ、さらに頑張りたい」と力強く語ってくれました。

元気よく校歌を歌い閉式。9月1日にまた会いましょう。

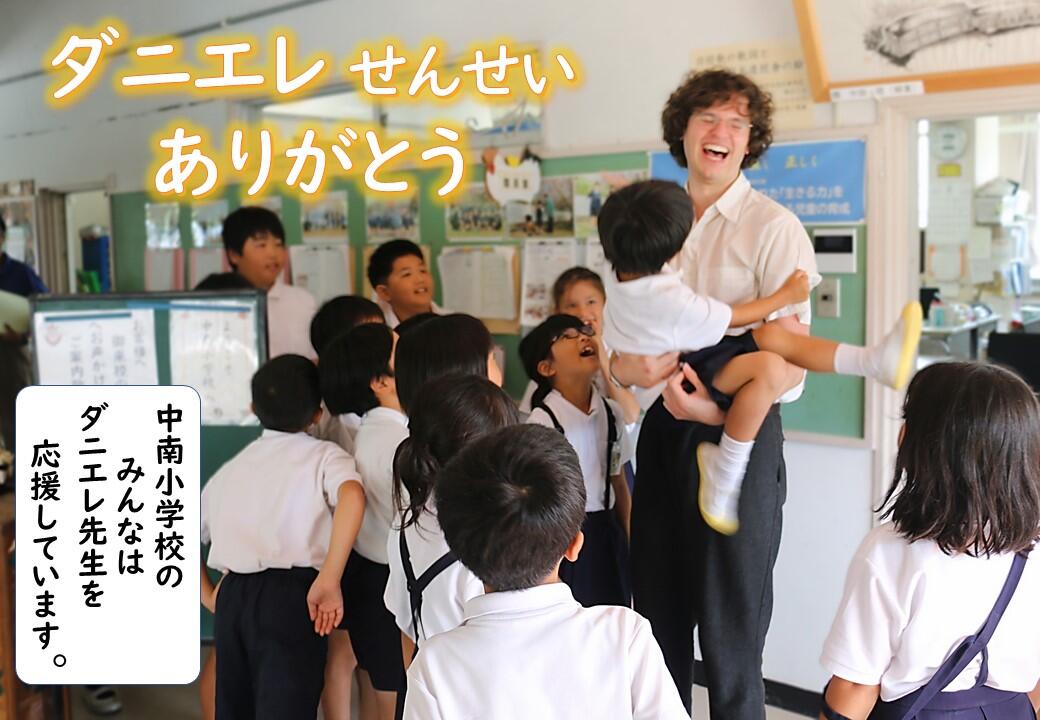

ありがとう!ダニエレ先生!

昨年の2学期から1年間、英語をわかりやすくまた優しく教えてくださっていたダニエレ先生が、1学期末でお別れとなりました。ダニエレ先生は、寒い日も暑い日も、子ども達と昼休みに鬼ごっこをしたり、サッカーをしたりして、一緒に楽しく遊んでくださいました。先生は、これから東京で新しいお仕事をされるそうです。遠くなってしまいますが、中南小学校のみんなは、先生のご活躍を応援しています。お体に気をつけて、新しい場所でもがんばってください。本当にありがとうございました。

▼お別れの式をリモートで行いました。

▼2年生からのお礼の言葉が伝えられました。

▼進行した5年生から英語でお礼を伝えました。

▼リモート後、全生徒が先生のもとに集まっていました。抱きつき児童もいました。

たくさんの思い出、ありがとうございました。

東京でもがんばってください。ありがとうございました。

命を守る力を育む 着衣水泳の授業

7月17日(木)、天草広域連合北消防署から署員の方々にお越しいただき、衣服を着た状態での水への対応についてご指導をいただきました。万が一、海などに転落した際に息ができるようにしつつ、助けが来るまで浮き続ける技を学びました。また、5・6年生は緊急時の対応方法や心肺蘇生法についても学び、いざという時に冷静に行動できるよう学習しました。消防署の方が実際にプールに入り、実演や補助をしていただいたおかげで、子どもたちもすぐにコツをつかむことができました。さらに、お忙しい中、低・中・高学年に分けて、3時間にわたって丁寧にご指導いただき、ありがとうございました。万が一の際には、慌てずに学んだことを生かして行動したいと思います。

▼身体を浮かす練習をしました。

▼どんどん上手になっていました。

▼5.6年生は緊急時の対応方法や心肺蘇生法についても学びました。

お忙しい中、また長時間ご指導いただきありがとうございました。

月目標の振り返りで育む主体性 -webで取組結果を共有-

本校では毎月末、給食の時間を活用し、各学級がWeb会議システム(Google Meet)を通じて月目標の振り返りを行っています。その他の時間の確保、表現力の向上、凡事徹底といった重点項目に基づいて、自分たちの取組を見つめ直し、成果や課題を共有します。児童一人ひとりが目標を意識しながら日々の生活を振り返ることで、自らの成長を実感し、次への意欲につなげる貴重な時間となっています。

7月も終わります。9月に新たな目標に向かって頑張りましょう。

地域の方々の思いを感じた区長懇談会

7月16日(水)、中南小学校区の区長の皆様にお越しいただき、授業参観および懇談会を実施しました。各学級の授業をご覧いただきましたが、日頃お世話になっている区長の皆様の訪問とあって、子どもたちもとても嬉しそうな様子でした。懇談会では、学校から今年度の教育方針や学校改革の必要性についてご説明した後、区長の皆様よりさまざまなご意見をいただきました。「子どもたちの挨拶がとても良い」という温かいお言葉もいただき、私たちにとって大きな励みとなりました。

また、地域や学校の安全、そして子どもたちの命を守ることについて、区長の皆様の強い思いや願いもお聞かせいただきました。今回のお言葉を、今後の教育活動にしっかりと生かしてまいります。

普段お世話になっている区長さんが来られて子ども達も笑顔が見られます。

同じ地区の児童に声をかけられる場面も・・・

6年生の「人権の花」運動の取組の様子も見ていただきました。

校長室前にある通称「大谷グラブ」には特に興味をもたれていました。

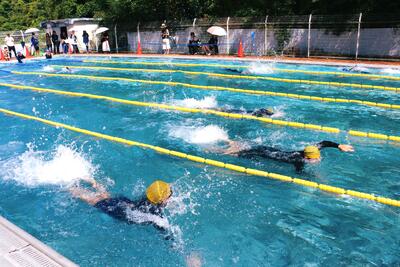

校内水泳記録会

7月15日(火)、本校プールにて校内水泳記録会を実施しました。開会式後、一時的にどしゃ降りの雨が降り、その後の実施が心配されましたが、間もなく空が明るくなり、記録会が始まるころには青空が広がりました。天候の回復とともに、子どもたちの気持ちも高まり、最後まで意欲的に取り組む姿が見られました。今年の記録会も「泳力・協力・感謝」の3つをキーワードに、子どもたちは一人ひとりが自分の力を精一杯出し切りました。また、リレー競技では、ゲストティーチャーの吉本さんも飛び入りで参加し、大きな盛り上がりを見せました。子どもたちにとっては、学年や立場を超えて全員で楽しむ貴重な経験となりました。

そして、プールサイドでは、猛暑の中にもかかわらず、多くの保護者の皆様が声援を送ってくださいました。その応援は、緊張していた子どもたちの背中を優しく押し、笑顔と自信につながったように思います。保護者の皆様、そして地域の皆様に、心より感謝申し上げます。

開会式後、大雨が降りましたが回復し、子ども達の元気な姿が見られました。

中学年はビート板を使って25mを頑張って泳ぎ、高学年は力強いクロールで泳ぎました。

GTの吉本さんも参加していただき高学年のリレーは特に盛り上がりました。

6年生にとっては小学校最後の思い出に残る記録会となりました。

弘済会教育研究助成金交付式を行いました。

7月10日(木)、公益財団法人日本教育公務員弘済会熊本支部の皆さまにご来校いただき、本校の教育活動に対する研究助成金の交付式を行いました。日本教育公務員弘済会は、日本の教育を支え、よりよくしていくことを目的に活動されており、教育振興、福祉、共済の3つの大きな分野で活動されています。学校への助成を通して、子どもたちの学びの場を広く支えておられます。このたび、本校の研究活動を選んでいただき、助成金を交付いただきましたことに、心より感謝申し上げます。

田中新作様から助成金の目録とともに、教師の仕事に関わる感動的なお話もいただきます。

この助成金を最大限に活用し、子どもたちの学びをより一層深めていけるよう尽力してまいります。

柳漁港を見学 -5年生地域学習-

7月8日(火)、5年生が柳漁港を見学しました。

お忙しい中にもかかわらず、漁港での仕事のことや、水揚げされた鱧のさばき方などをわかりやすく教えていただきました。あたたかく迎えてくださり、本当にありがとうございました。

野菜などの作物について学ぶ

7月7日(月)、JAの方が来校され、3年生を対象に農作物や農業についてご指導いただきました。実際に野菜に触れさせてもらったり、紙芝居を使ってわかりやすく説明していただいたりと、子どもたちは楽しく学ぶことができました。また、食と農について考えるきっかけとなる雑誌『ちゃんぐりん』もいただきました。今回の学習を通して得たことを、これからの授業にも生かしていきたいと思います。

雑誌『ちゃんぐりん』もいただきました。

紙芝居で楽しく農作物について学びました。

採れたて新鮮な枝豆に触れることができました。

JAの皆様、ありがとうございました。

1回目の研究授業を行いました -国語の授業(1年生)-

7月4日(金)、今年度第1回目の研究授業を、1年生の国語科の授業で行いました。教材は「おむすびころりん」で、物語の面白さが伝わるように工夫して読むことが学習のねらいでした。児童たちは、読み方を工夫したり、自分の考えを積極的に交流したりと、とても意欲的に授業に取り組んでいました。また、今回も教育委員会より沼田先生にお越しいただき、多くの貴重なご助言をいただきました。今後も研究授業を重ねることで、授業力の向上につなげていきたいと考えています。

・たくさんの先生に囲まれての授業が始まりました。

・子ども達はとても張り切っていました。

・先生に囲まれたり、先生方に考えを伝える姿もありました。

・自分の考えを積極的に友達と交流していました。

・授業研究会で、学習指導について協議を深めました。

・今回も沼田先生にご指導をいただき、大変勉強になりました。

今年も泳ぎ方のコツを教えていただいています ー水泳指導ー

今年も消防署にご勤務されている吉本さんに水泳指導にお越しいただいています。梅雨が明け、太陽が燦々と照りつける絶好の水泳日和の中、指導をいただいています。バタ足(キック)の仕方や息継ぎの方法などについて、模範泳法を交えながら非常に分かりやすく教えてくださり、子どもたちはいつも以上に真剣な表情で意欲的に取り組んでいます。私たち職員も、吉本さんのご指導を通して指導のポイントを学ぶことができ、今後の水泳指導にぜひ生かしていきたいと思っています。本当にありがとうございます。

水泳指導のゲストティーチャーの吉本さん。

具体的な動きを分かりやすく教えていただいています。

お忙しい中、本当にありがとうございます。

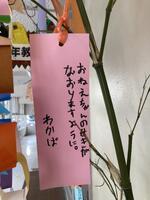

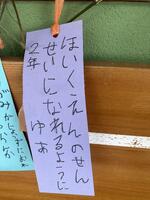

短冊に思いを綴りました -七夕に願いを込めて-

7月に入り、暑い日が続いていますが、廊下は七夕飾りで涼しげな感じがします。子供たちは、七夕に願いを込めて、短冊に願いを綴っていました。願いがかなえばいいですね。

「ケイタイがほしい」や「スイッチがほしい」などの願いもありました。

子供を学びの主体とする授業を目指して ー授業構想案検討ー

本校では毎週水曜日に会議や研修を行っています。研修の中には様々な内容がありますが、授業力を高めるための「授業研究」は特に多くの時間を使って行っています。今年度の研究主題は「児童が「分かった」「できた」を実感し、主体的に学児童の育成」です。子ども達自身が問いをもち、課題に主体的に向かいながら、学びを深める授業(子供を学びの主体とする授業)づくりを目指して取組を始めています。私たち教職員の授業力向上は、子ども達の学力をはじめ、様々な資質・能力の向上に直接関わっていきます。これから全職員で協働して取り組みつつ、互いに切磋琢磨しながら努力していきます。

研究授業の構想案の検討の様子

よりよい授業になるように小グループに分かれて協議

グループ協議で出たことを全体で共有

助言を真剣に受け止める授業者の先生

※今回の協議をもとに学習構想案を修正し、研究授業を行います。7月4日(金)の1年生での研究授業がとても楽しみです。

噛むことの大切さを学ぶ -保健の学習(4年生)-

6月27日(金)、上小から栄養教諭の先生をゲストティーチャーとしてお招きし、「噛むことの大切さ」について学ぶ保健の授業が行われました。授業では、実際に固い「あたりめ(イカのおつまみ)」を使い、何回噛んだかを数える活動などを通して、楽しみながら学習を進めていました。子どもたちは、よく噛むことが健康にさまざまな良い影響を与えることを学び、噛むことの大切さを実感していたようです。

上小から栄養教諭の先生をゲストティーチャーとしてお招きしました。

養護の先生の詳しいご指導もあります。

「あたりめ」を噛む子供たち

噛むときのあごの動きを確認。

たくさんの学びがありました。今日からしっかりと噛むようにしていきましょう。

感性を働かせて -図工の学習-

図画工作の授業では、子ども達も絵を描いたり、ものを作ったりする活動を楽しんでいます。図工は、自分の思いや願いを形に表していく創造的な活動です。感性を働かせながら思いっきり楽しみながら活動してほしいです。

「大きいのがとれた!!」-夏野菜の収穫始める-

春先から学級園を耕し、学級ごとに野菜の苗を植えて大切に育てています。6月の半ばから一気に成長し、「キュウリ」や「オクラ」「ピーマン」などの野菜は収穫できるようになりました。水やりや草取りなどお世話をしてきた分、野菜がとれるのがとても嬉しいようです。収穫した野菜は各ご家庭にもって帰りますので夕食などで使っていただければ幸いです。

・毎朝、水やりや草取りを頑張っていました。

「キュウリ」や「ピーマン」などは収穫の時期に入りました。

1年生は小学校での初めての収穫に大喜びでした。

少し大きくなりすぎました・・・

「地域とともにある学校」を目指して ー第1回学校運営協議会ー

6/25(水)に今年度1回目の学校運営協議会を開催し、委員の皆様に子ども達の学習の様子を参観していただきました。また、今年度の学校経営の概要について説明させていただき、委員の方々からご意見やご質問をいただきました。学校運営協議会は、学校と地域住民の方々が力を合わせて学校の運営に取り組んでいく「地域とともにある学校」づくりのためにとても大切なものです。地域の方々の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていきたいと考えています。

授業の様子を参観していただきました。

教室の掲示物などもしっかりといただきました。

プールでの子供たちの様子も見ていただきました。

委員の皆様方から貴重なご意見をいただくことができました。

令和7年度学校運営協議会委員の皆様です。お1人の委員の方がご都合により欠席でしたが、今年度も7人の委員の皆様にご支援をいただきます。

1年間どうぞよろしくお願いいたします。

自分と同じように友達も大切に -人権集会-

6月16日(月)から人権旬間の期間となり、各学級で人権について学びを深めています。本日(6/20)は、全校児童が体育館に集まり、人権集会が行われ、各学級での人権学習の学びを振り返って発表しました。人権旬間の期間中は、全学級で「ともだちになるために」の歌を歌っています。「ともだちに なるために人は出会うんだよ どこのどんな人ともきっと わかりあえるさ」の歌詞のように、友達と仲良く、わかり合い、子ども達の笑顔が輝く中南小になってほしい強く思いました。

・各学級から人権学習で学んだことを発表

それぞれの学級で、担任の先生と一緒に、「「人権」を大切にすること」についてさらに学びを深めて欲しいと思います。

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者 校長 中本 青志

運用担当者 松尾 沙織

(小幡真子選手)