ようこそ 大津町立大津北小学校へ

Last update 2026.2.24祝!アクセス数40万(2/27) 閲覧ありがとうございます!

ようこそ 大津町立大津北小学校へ

Last update 2026.2.24祝!アクセス数40万(2/27) 閲覧ありがとうございます!

13日(金)と16日(月)にかけて、プール開きが行われました。

13日(金)は、あいにくの雨と『気温+水温<50℃』だったため、1~2年生は体育館でのプール開きでした。

子どもたちのご機嫌があまりよろしくなく・・・とても楽しみにしていた児童が多かったようでした。

16日(月)は曇りで時々雨ですが、『気温+水温>50℃』でしたので、3~6年はプールでのプール開きが行われました。

学校でプールの授業をする意味はなんと言っても命を守るためです(水の中で力を抜くことができる・呼吸の仕方や泳法を学ぶなど)。次に体力を付けるためでもあります(長い距離を泳ぐ)。または、フォームを身に付けて速く泳ぐなどを目指すのも良いでしょう。それぞれの目標をもって今年度のプールを楽しんでほしいと思います。(校長 上田玲子)

13日(金)の朝活動で児童会執行部によります児童集会が行われました。~私は誰でしょうクイズ~で、職員を当てるゲームでした。

特徴を三つ提示して、各学級で「○○先生じゃない?」と相談し、各学級ごとに大声で答えるゲームです。なぜか当たっている学級が多く、「イメージ」があるのか、嗜好を知っているのか・・・。表現力を高める「声出し」もあり、良い集会でした。児童会執行部は、インタビューからご苦労様でした!(校長 上田玲子)

6月13日(金)に「引き渡し訓練」を実施しました。大雨等の災害時を想定して、実際的な訓練を実施しました。学校職員は、それぞれの持ち場での役割を確認し、緊急時の機能訓練となりました。保護者の皆様も引き渡しの方法、ルールをしっかり守って臨んでいただいたことにより、実にスムーズに実施することができました。

実際は、大雨の中での引き渡しも想定されます。今回のように安全でスムーズに実施したいと思います。本日のように緊急時も行います。今後も「引き渡しカード」を各自携帯されて、緊急時に備えていただければと思います。ご協力ありがとうございました。

朝の読み聞かせがスタートしました。子どもたちは、月に1度の読み聞かせを楽しみにしています。今年最初の読み聞かせは、1年生、2・3年生、4~6年生に分かれて実施しました。お話に反応しながら聞いたり、挿絵をじっくり見たり、真剣に耳を傾けたりと様々な様子が見られました。PTA図書委員会の皆様、読み聞かせボランティアBSDの皆様、今後ともよろしくお願いします。

6月11日(水)に「人権のまちづくり懇談会」を実施しました。①授業参観 ②講演会 ③人権学習学級懇談会と内容も盛りだくさんで充実したものになりました。大津町人権啓発福祉センターの指導員の皆様のご指導、PTA人権委員会の皆様のご協力のおかげをもちまして、子ども、職員、保護者にとって学びの多い1日となりました。

1年生の授業 「かお」

2・3年生の授業 「ぼくさびしかったんだ」

4年生の授業 「くつかくしのこと」

5・6年の授業 「みんなとなかよくしたいです(自主教材)」

講演会 「自分のことが好きですか?」

今月は人権月間として学習しています。今月末には「にっこり集会」を開く予定です。学んだこと、考えたことを伝え合い、人権問題を自分のこととして考え、行動できる子どもたちに育ってほしいと思います。今回の学びもきっと今後に生きてくると思います。ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。今後とも子だもたちのためによろしくお願いします。

本日は、大雨の予報・・・。昨夕から3社の天気予報とにらめっこしながら、交流会の開催を悩む悩む悩む・・・・・・

あら?なんだか、最近、似たような経験が・・・・そう、先月に実施した運動会です。あのときも悩みました。

本校だけならまだしも、大型のバスを借り、スクールバスも総出で大津町の全小中学校の特別支援学級児童が大津北中に集まるのです。するのか・・・しないのか・・・日程調整上、延期はあり得ない。子どもたちの残念そうな顔が思い浮かびます・・・。

1時間おきに天気予報チェック!雨は降るけど、平川はまだまだ激流ではなく、どうやらできそうな予感です。

学校は大津町小中学校全て通常登校、交流会実施に踏み切りました。

大津北中には270名を超える大人数のなかまたちと先生方が集まりました。うちのかわいい子どもたちも堂々と学校紹介ができました。その後は、○×クイズ・じゃんけんゲーム・感想発表と進みました。

大勢の中で手を挙げて感想を発表したり、学校外のお友達と積極的にじゃんけんゲームを行ったり、楽しみながら素敵な経験を積むことができました。また、他の学校は学校キャラクターが結構あり、うちもほしいなあ・・・と思ったりしました。児童会執行部!!作りませんか??(校長 上田玲子)

今日は朝から降り続く雨で運動場は湖のようになっています。

先日植えた芋苗は、まだまだ根が張っていないのか、まだ元気がない模様・・・きっと今エネルギーを貯めているんだと信じて、しばらく見守ります。

子どもたちは・・・

元気に授業に取り組んでいます!!人権月間に入り、人権学習や道徳の時間がよく見られるようになってきました。

5~6年生、これまでの人権学習を思い出した後、表情すごろく(いろんな表情がコマになっているすごろく)をし、自分の番になって進めたコマに当たる表情をするときの場面を想起しながら班別トークを繰り広げていました。

6月11日(水)13:15から各学年で人権学習の授業参観が予定されています。その後、まちづくり講話が実施され、最後に学級懇談会が予定されています。たくさんのご参加をお待ちしております。(校長 上田 玲子)

本校の中庭は二つあり、一つは今、きれいなピンクの紫陽花が咲いていますが、もう一つは草ボウボウで誰も利用しないところになっていました。

そこで、我らが校務員の吉良先生の登場です。シルバー人材センターの方々と協力して、草を刈り、苔を剥ぎ、ちょっと集える空間にしてくださいました!

中庭見ていたら、元気な女性の職員の声が中庭に響いてきました。4年生の外国語の授業のようです。

室小からきていただいている外国語専科の村上先生とALTのクラール先生です。4年生も先生のテンションにつられて元気な英語を発音していました。思わず、こちらも笑顔になる楽しげな雰囲気でした。

お隣の6年生は理科のテスト後の自習中、自学やドリル、読書に励みます。5年生は理科のAIドリル中でした。4年生と村上先生たちの元気のある声に負けずしっかり集中。

1~3年は算数をしていました。1年生は10の補数ゲーム、2年生は引き算の確かめ算、3年生は○分後○分前の学習です。

子どもが主体的に課題に取り組む様子も見られて嬉しかったです。(校長 上田 玲子)

先日はプール掃除もありました。北っこみんなのために4~6年が汗をかきます。運動会を経て、たくましく成長しつつある高学年です。

さすがに、プールの中は人数が足りず、業者の方にきれいにしていただきましたが、プールサイドや更衣室・トイレ・シャワーや屋根の下など細かいところの苔や泥、汚れや葉っぱを掃除していきました。

キラキラプールで速く泳ぎたいですね!1週間、水を温めて、再来週からプール開きです。4~6年生ありがとう!!(校長 上田玲子)

先日は、1~3年生のカライモの苗植え体験学習でした。講師は地域の立野さんと古庄さんです(元保護者さん)。毎年畝づくりや肥料、苗の準備をしていただいて、苗植えをさせてくださっています。

肥料をまいて、耕運機でマルチを張りつつ畝を作っていきます。とても便利な車です。(5年生の社会で詳しく学習します)生産性も上がり、農家の人々は手作業より遙かに効率よく作物を育てられることになったことでしょう。

さあ、いよいよ苗植えです。3年生と1年生がペアになって3年生が1年生に教えながら植えていきます。

天気も良く、苗もしなり、まだ根を張っていないので上の写真のようなできばえでしたが・・・・お隣の畑を見ると・・・

お見事な成長ぶり!きっと、子どもたちが植えた苗も数日後はこのように生き生きとせいちょうしているはずです!!立野さん、古庄さん、ありがとうございました!(校長 上田 玲子)

今週から、朝活動が本格スタート!!

毎週水曜日は丸付けボランティア(赤ペン先生)によります、プリント学習です。5名のボランティアの方々が来てくださいました。

お昼休みは希望者囲碁教室。3名の地域の方々が教えに来てくださいました。

本当に地域の方々のおかげです。ありがとうございます。本校に長く関わってくださっている方が多く、次の世代の方も募集中です。子どもたちもかわいくて、待っています。お気軽に学校までご連絡ください。お待ちしています。(校長 上田 玲子)

6月3日(火)にブラッシング指導を実施しました。大津町教育委員会より歯科衛生士の山根さんをお招きして、子どもたちに正しいブラッシング指導のお話をしていただきました。染め出しも行いました。歯垢がついているところが赤く染まります。子どもたちは、赤く染まった自分の歯を見ながら、よく磨けていないところを確認していました。今回学んだブラッシングのポイントを普段の歯磨きに生かしてほしいですね。

本日の5~6年生の隣保館学習は、先日の2~3年生の説明より少し詳しくなって、時間が足りなかったようでした。参加した児童のお礼の言葉の中に、「今までも来ていたけれど、初めて知ったことがあった」と学習の深みを発表していました。

今回の講話で、私の心に残ったことは、「休んでいても誰も気にとめてもらえなかった」「学習しなかったことで差別に気付かなかったし見抜けなかった。学習したらおかしさや間違いに気付いたはず」「なんでかな、と思ったら、話してみること、聞いてみること、そうすると差別に立ち向かえる。」という語りでした。たくさん、日常的な言動に関係があることなので、子どもたちにつなげていきたいと強く感じました。(校長 上田玲子)

昨日の6校時は「代表委員会」「委員会活動」「放課後囲碁教室」が並行して実施されました。

「代表委員会」では人権月間にちなんで人権スローガン決めです。

「委員会活動」では、代表委員以外の4年以上の児童が6月の活動内容を検討していました。

「放課後囲碁教室」には3年生が久しぶりに参戦。すいすいと碁石を並べる様はたいしたものです。1~2年生も負けていません。

地域学校協働活動推進員の内田さんと西村さんが来られ、「パワフルな一時間だった」とおっしゃっていました。

今日は、5~6年生の隣保館学習、1~4年のブラッシング指導が予定されています。毎日わくわくです。(校長 上田玲子)

本日は2~3年生が大津町人権啓発福祉センター(隣保館)へ校外学習に出かけ、見学と講話を聴きに行きました。

まずは、隣保館内の掲示物を元に、隣保館の役割や活動内容を見学しました。

これまで、被害を受けてきた差別落書きやそれに対する思いなどを写真や綴りを元にお話しくださいました。子どもたちは、「悲しい、こわい、落書きされたらいやな気持ちになる、ひどい言葉、なんでするんだろう」など様々なことを思い、つぶやいていました。

その後、講話を聴き、「今の学級はめっちゃ楽しいですか?困ったことはないですか?自分の気持ちは伝えられていますか?」など問われて子どもたちは真剣に考えていました。

6月は人権月間です。甲地さんからの問いに対して、「自分の学級(学校)は楽しい場所で、自分の伝えたいことを伝えたり、友達の話を聴いたり、見て見ぬふりをしないなかまばかりです」と自信をもって答えていけるよう、学習し、見つめ、綴り、語っていきます。(校長 上田玲子)

本日は、1~3年生がつくしの里に訪問し、運動会の花笠音頭を披露してきました。

本当は土曜日に開催ができれば、本校の運動場まで観に来てくださる予定でしたが、雨による順延だったため、見に来られなかったのです。

とても大歓迎していただき、「はぁ やっしょう まかしょ」とかけ声をしてくださるおばあちゃんもおられて、手拍子もあり、大変喜んでくださいました。

歓迎のプラカードを持って子どもたちのダンスを笑顔で喜んでくださいました。子どもたちも嬉しかったようです。運動会当日は、駐車場も貸してくださり、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。(校長 上田 玲子)

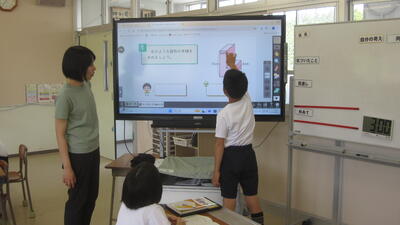

昨日の5時間目は、寺本教諭による複式学級の算数の研究授業でした。

複式学級は、1コマ全て担任が付くことができませんので、ある程度自分たちで自力解決・協働解決する力が求められます。5年生は1より小さい数をかけたらどんな答えになるのか、6年生は分数×分数の答えはどのように導き出せば良いのかを考える授業です。

既習事項を生かしながら計算してみたり、図を書いて答えを導き出したり、数直線で予想を立ててみたりして、児童は精一杯脳をフル稼働させていました。

日頃から、0.8や5分の4の量感や意味を捉えさせる必要性を感じたり、考えを言葉にする表現力を養ったりするなどの本校で目指すところがはっきりしてきた研究授業だったと思われました。これは、決してこの学年のみが頑張ることではなく、低学年の頃からの積み重ねの必要性を強く感じた授業でした。運動会練習と並行して、研究授業に取り組んだ5・6年生と寺本教諭にあっぱれを送りたいと思います。(校長 上田 玲子)

5月25日(日)には雨が上がり、グラウンドにたまっていた水たまりを地域の岩元さんと職員と保護者の嶋村さんとでスポンジやスコップで吸い出したりすくい出したりした後、乾いた砂入れを行い、順延でしたが、なんとか予定通りに運動会の開会式をむかえることができました。

両団、精一杯頑張り抜きました。

1年生は入学後2ヶ月経っていないのに、たくさんの演技をこなし、2~3年生のパワーとハキハキした大きな声と歌声は団員を盛り上げ、4年生は今年度から準備からたくさん関わり、5~6年生の係と変わらずきちんと運動会を成り立たせました。5~6年生は応援団リーダーとして考え、リーダーシップをとり、黙々と運動会準備に取りかかり、4年生を助け、とても立派な代表の立ち振る舞いができるようになりました。笑顔で悔いなく心に残る運動会になったことでしょう。43名児童全員、堂々として格好良かったです。

そして、地域の皆様と保護者の皆様、本校職員全てが、この運動会にたくさんの環境作りに精を出してくださいました。この北小が誇らしいです。

運動会後は保護者の皆さんのたくさんのご協力で、あっという間に片付けが終わりました。本当にありがとうございました。(校長 上田 玲子)

残念ながら、明日24日(土)は100%の雨予報により、順延することになりました。

上のてるてる坊主は、日曜日には晴れてほしい・・・と強く願う2年生の子どもが心を込めて作成し、校長室にも絶対飾ってくださいと持ってきてくれました。

本校の運動場は水はけが悪く、日曜日に雨がやんだとしても水たまりが残る運動場です。全力で水たまりの水をスポンジで吸い取ったり、側溝に流したりと日曜の朝から行いますが、ぬかるみがあまりにもひどければ、児童が滑ってけがをするかもしれないので、26日(月)の可能性も考えています。

日曜朝のバスキャッチと本ホームページでご確認よろしくお願いします。

今年度のポスターです。少ない人数の中、いろんな係を二つも三つも抱えて頑張った高学年。本日は準備でも大活躍です。

日に日にたくましく、頼りになってきた4~6年生でした。日曜日こそ、運動会実行できますように・・・!!(校長 上田 玲子)

毎週木曜日は大津町のシルバー人材センターの方々が学校環境整備のため来てくださっています。

今まで、学校の北側の草刈りや木の剪定などをしていただき、みるみると美しくなってきています。

本日は、運動場の草取り(まだまだ生えてきます・・・)をしていただきました。

また、先日の火曜日には毎年「芋苗植え」等でお世話になっています立野さんが、今年度の芋苗畑を耕しに来てくださいました。今年度2回目です。

学校の職員だけではどうしてもやりこなせない部分をやっていただいています。とてもありがたく、子どもたちの学び(体験)が保障されます。いつも本当にありがとうございます。

明日は、24日土曜日の運動会準備になっており、再び、地域の岩元さんがグラウンド整備に来てくださいます。

子どもたちの練習もほぼ完成に近づいてきました。後は・・・・神様!!この日の午前中まで雨を降らせないでください・・・と祈るばかりです。(ただ今の天気予報:雨時々曇り降水確率90%・・・)(校長 上田 玲子)

週明け、1時間目の全体練習は開閉開式のおさらいでした。

代表の子どもたちや、赤団白団が掛け合って歌い合う時の歌声がとてもハキハキと大きくなり、鳥肌が立つほど格好良くきまりました。練習を積み重ね、団の絆が強まり、お互い競い合いつつ讃え合っているようで、思わず感動しました。(まだ本番ではないのに・・・)当日が本当に楽しみです。

明日は予行練習ですが、当日の雨が心配されます・・・。今のところ雨時々曇り(泣)。祈るばかりです。

さて、本日の写真は5時間目の授業スナップです。

1年生は音楽

2年生と3年生は漢字の練習。力強く書いています。

4年生は国語のテスト中でしたが、終わった人はタブレットでタイピング?スクラッチ?をしていました。

5年生は理科のテスト、6年生は算数の協働解決中。

ちなみに、5・6年生の算数は来週に研究授業があります。研究主任の寺本教諭も奮闘中。こちらも楽しみです。(校長 上田 玲子)

朝から、パラッ・・・・・パラッ・・・・・と少~し雨がちらつきましたが、4回目の全体練習ができそうでしたので、運動場へ全児童繰り出しました。本日は応援合戦の通し練習です。

詳しいことはお伝えしません(本番のお楽しみです)が、ダンスも自分たちで振り付けを考え、全体練習1回目よりも断然声が出てきて、精一杯頑張っている子どもたちでした。でも、まだ1週間あるので、最後まで児童も職員も諦めずに最高の姿、最高の表現を磨き上げていきます!!当日、雨が降らないことを祈るばかりです。(校長 上田 玲子)

3時間目の授業の様子です。

1~3年生は、体育で運動会の練習をしていました。表現運動の最後の場面、隊形移動の確認をしています。本日も気温が上がってきましたので、休憩、給水を適宜とりながら取り組みました。暑い中、頑張っている子どもたちです。

4年生は、国語の学習です。説明文の学習をしていました。段落をまとまりごとに分けて、整理していました。一人で黙々と進める子どももいれば、友達と相談している子、先生に質問している子、様々な学びの形がありました。頑張っている4年生です。

5年生は算数でした。体積の学習の習熟問題です。学習のまとめとして練習問題に挑戦していました。もうすぐテストのようです。もうひと踏ん張りですね。

6年生は国語でした。6年生も説明文の学習です。教材分を「序論」「本論」「結論」の3つに分けています。2つのグループで話し合いながら学習を進めていました。

午後からは、運動会の係打ち合わせが予定されています。24日(土)の運動会に向けて準備も進めていきます。

昨日は、急遽放課後囲碁教室が実施されました。

いつもは、地域学校協働活動推進員の内田さん、西村さん、吉良さんが教えてくださるのですが、昨日は急遽囲碁教室をすることになり、吉良さんが講師として来校してくださいました。

まあ、見事にルールを覚え、対戦に夢中になる1~2年生。私も初めてやってみました。1年生が上手に私に教えてくれました。

私のカメラを使って自主的に撮影してくれましたが、とても上手でした。でも、碁盤を見てください。見事に黒玉の1年生のあかりさんに私が完敗しています。悔しい・・・。もっと鍛えようと思いました。

来週も囲碁教室を実施していただきます。今は、放課後の1~2年生対象ですが、6月からお昼休みにも来ていただく予定ですので、3~6年生も自由に体験できます。本当に地域の方々に感謝です。(校長 上田 玲子)

昨日、今日と珍しく出張がなかったので、今日も児童と職員の頑張る様子を観に行けました。児童が一生懸命に取り組む姿を見ると本当に幸せです。何でも手伝いたくなります・・・。でも、自分でわかる・できる方が勉強は断然楽しいから「教えず気付かせる」「できている児童には詳しくわかりやすく表現させる」をモットーに助言しています。1~3年生は国語、4~6年生は算数の授業でした。

木曜日までなんとか雨が降らずに屋外体育ができそうですが、金曜日の雲行きがあやしいとのことで、木曜日にギュッと体育を詰めるかもしれません。家でしっかり栄養補給と睡眠と愛情補給をよろしくお願いします。(校長:上田玲子)

本日から、きれいになった運動場で全体練習が始まりました。体育主任の稲尾先生からの話があり、自分の立ち位置や役割を確認していきます。

4~6年生は出番が多く、大忙しです。自分の動きをしっかり覚えていきます。

今年の運動会スローガンは「笑顔で悔いの残らない 心に残る運動会」です。

この夢を達成するためには、みんな心を一つにしてみんなで頑張るところ、自分が頑張るところで全力を出し切ることです。一生懸命したことは必ず心に残ります。逆に一生懸命せずに適当にしていたら、見ている人に感動も与えられず、笑顔にもならず、悔いだらけでおわり、いやな記憶として心に刻まれるかもしれません。

精一杯児童も職員も頑張り続けます!!乞うご期待!!(校長 上田 玲子)

5月11日(日)は運動会前の本校の愛校作業でした。多くの保護者・児童と地域の方に参加いただき、草刈り、草取り、テント立て、入場門の支柱確認など約1時間半ほどご協力いただき、美しい運動場にしていただきました。

仕上げに地域の岩元さん(毎週本校のグラウンドでグラウンドゴルフと運動場整備をしていただいてます)がマイカーでグラウンド整備をしてくださり、それでも取れなかった雑草を保護者の方が道路整備用の車両で整地してくださいました。

みんなの手作業による草取りと刈払機による草刈り、自動車での整地や道路整備車両での整地で運動会の準備が整いました。ご協力大変ありがとうございました。(校長 上田玲子)

8:20 全校児童・全職員体育館に集合です。団長の話、応援団員の自己紹介に団員は耳を傾けます。

本日は結団式です。応援団長を中心に応援団が各団員の前に立ち、決意を表明し、応援練習の幕開けとなりました。

団長のいい声、強弱つけたすばらしい太鼓のリズム、堂々とした良い返事が体育館に響きます。

今日は初日。応援団も団員もとまどいながらも一生懸命に指示をしたり、お手本を真似して心を一つにしようとする団員たち。来週からの毎日の朝練(?!)のたまものが当日の有終の美を飾る予定です。だんだんとできあがっていくこの過程が双方大事な経験で、また、当日の感動を生み出すのです。団員全ての心を一つにして悔いの残らない笑顔あふれる運動会にしましょう!!(校長 上田 玲子)

連休が明け、本日から学校生活が再びスタートしました。

本日は朝から正門で子どもたちを迎えることができたのですが、あら??何人か顔を見ることができなかった子どももいました。明日、休んでいた子どもが元気になって学校の正門で挨拶することができたらいいなと思いました。

職員の研究も改めてスタートし、今やっていること、これから新しく取り組むことを確認し合いました。

昨年度の村上研究主任から引き続き、今年度は寺本研究主任が提案し、職員で考えを高め合っていきます。みんなで創る授業スタイル、北小ならではの目指す授業スタイル、目指す児童の学習する姿の確立です。具現化していくことを想像するとわくわくします。11月14日(金)には研究発表会があり、たくさんの先生方が本校に来て授業を参観します。力をつけた北小の子どもたちをご覧に入れることができますよう、丁寧に取り組んでいきます。(校長 上田玲子)

本日から運動会に向けて、運動場の草取りをたてわり班で頑張ります。

取っても取っても生える草・・・。昼休みに草取りしていたら、1年生がたくさん「お手伝いします」と言ってきてくれて助かっています。「おうちでよくやってる」「おばあちゃんちで手伝う」「ゴールデンウイークには旅行に行く」など楽しい会話付きで一緒に草取りしてくれています。

来週末は保護者の皆様や地域の皆様にも愛校作業お世話になります。児童と教職員とでも頑張っていきます。(校長 上田玲子)

本日は、子どもたちはスポーツテストの特別日課でした。

2時間目に全学年ソフトボール投げや上体起こし、反復横跳びなど行いましたが、その時間と並行して地域学校協働活動推進員の皆様と校長・教頭とで今年度の打ち合わせを行いました。

今年度の地域学校協働活動推進員の皆さんです。

手前から吉良さん(真木)、西村さん(矢護川)、内田さん(平川)です。

本校では、囲碁教室や丸付けボランティア、水の学習、PTA活動やBSDの読み聞かせなどで一緒に協力していただいたり、田植え、稲刈り、からいも作りやどんぐり拾い等々地域学習や地域の片が来校されて学習支援をしてくださる活動に積極的に協力していただいたりしている方々です。

今年度の北小ならではの地域学習、読み聞かせや囲碁教室、子どもたちとともにとても楽しみにしています。

どうぞよろしくお願いします。(校長 上田玲子)

本日は朝から雨だし、ゴールデンウイーク中日でもあるし・・・。子どもたちは休みが多いかもしれないな・・と少し寂しい朝でしたが、元気いっぱい子どもたちは登校してきて、授業にもしっかり集中して取り組んでいました。

6年生は理科(化学)実験中!今年度の6年理科は井手尾教頭が教えます。

5年生も理科(生物)でメダカの成長。たまには担任の寺本先生とじっくりと・・・

4年生は算数の折れ線グラフの学習。隣同士で協働して課題解決中

3年生は国語の説明文を読んでの初発の感想をローマ字でタブレット入力!ローマ字に挑戦中!

2年生は図書の時間で福本先生の読み聞かせに釘付け!気付きをじゃんじゃん伝えていました。

1年生も初めてのタブレットで写真撮影を挑戦中!笑顔がいっぱいでした!

明日はまたまたお休みだけど、水曜日にまた学校で待ってますよ~(校長 上田 玲子)

今年度のたてわり班活動が今日の朝活動からスタートしました。

まずは、自己紹介。6年生が進行をし、学年と名前と好きな〇〇をそれぞれ紹介し合いました。

その後は、遊びの計画です。

班の中には、あまり話したことがない子どももいたようで、この1年間で親しくなれるといいなと思います。

・・・このように、各教室をまわっていたら・・・

運動会の練習かな?来週~再来週とゴールデンウイークですが、6年生はきっと応援合戦の構成を考えたりと大忙しでしょうね。期待しています。(校長 上田 玲子)

本日は地震避難訓練がありました。

晴れていたら運動場へ避難するところでしたが、またまたあいにくの雨模様・・・。

実際の地震ならば、運動場へ逃げるのもありですが、今日は訓練なので体育館へ避難します。

地震の放送がなる前に、地震が起きたときの「お・は・し・も・ち」のルール確認です。

地震が起きた想定の放送でみんな机の下に・・・。1分して避難指示があり、頭の上には教科書を固定して静かに体育館へ移動します。

地震の揺れが収まってから全員勢揃いするまで3分弱。少し「し:しゃべらない」が守れず小声のおしゃべりがあったものの(自分で守れなかったと素直に手を挙げた姿勢はとてもよかったです)、自分の行動を振り返り、真剣にできたところもたくさんあった子どもたちでした。

熊本地震の震度7の大きな揺れ、揺れた長さ、倒壊した家屋、停電や断水・・・。怖かったり悲しかったりした記憶をしっかり語り継ぎ、身を守る術を子どもたちに身に付けさせるのが大人の責務です。とにかく揺れたら「身を縮め、頭を守る」「指示を聞く」「広いところへ避難する」など、覚えて生かしてほしいものです。(校長 上田玲子)

近くの公園への遠足を予定していましたが、あいにくの雨で室内のプログラムに変更して行いました。

児童会の運営で「貨物列車」「学校へ行こうよ」のゲームを楽しみました。

貨物列車、楽しいですね。最後はみんなで1つの列車ができあがりました。先生方も参加です。

「猛獣狩りに行こうよ」をアレンジした「学校へ行こうよ」ゲームです。お題が「ピアノ」なら「ピ・ア・ノ」で3文字ですから、急いで3人組をつくります。これも盛り上がりました。写真は、「きょ・う・と・う・せ・ん・せ・い」がお題で8人組をつくっています。

さらに、学年対抗のジャンケンリレーやジャンケンチャンピオンを決める大会など急遽、レクリエーションの時間を増やして全校児童、先生方を交えて楽しみました。

たっぷり遊んだ後は、おいしいお弁当、おやつを食べる時間です。地域の方から、輪投げやボーリングを持ち込んでいただき、食後もしっかり遊びました。遠足に出かけることはできませんでしたが、1年生を迎え、全校児童が更に仲良くなった素敵な時間を過ごしました。

4月13日(日)の授業参観・PTA総会・学級懇談会にはたくさんの保護者の方に来校いただき、誠にありがとうございました。熊本地震を受けての教材「つなぐ」の授業はいかがだったでしょうか。1年生はまだまだ字の学習や数字の学習に取りかかり始めようとしている前の授業参観で、緊張していたのでは・・と思われます。

それでも姿勢良く先生の話をしっかり聴くことができていた1年生でした。

参観された保護者の方々の思いも様々だったと思われます。今の3年生がちょうどお母さんのおなかの中にいるころの出来事だった方もおられたと思います。当時の様々な思いを是非、子どもたちにも受け継がれ、命を大切にすることや協力することの大切さを感じてこれからの生活にいかしてほしいと思います。

そんな1年生も昨日は2~3年生と一緒に合同体育をし遊具で思いっきり身体を動かせました。

いやあ、びっくりです。うんていを全てぶら下がって渡りきる子どもや登り棒を2本使って上まで行っていた子どもがいました。元気もりもりです。

ふと、外を見ると、我らが吉良先生が新しいツツジをせっせと植えてくれていました。本校内にあるありとあらゆるお花を生き生きとさせ、子どもや職員に潤いを与えてくれる校務員の吉良先生。昨日は刈払機で雑草の手入れもしていただきました。ありがたいことです。

4年生は理科、5~6年生は算数の授業で当初より落ち着いてお話を聴いたり発表したりとめりはりのついた授業が繰り広げられていました。これからの子どもたちの成長も楽しみです。(校長 上田 玲子)

本日は、算数の授業にお邪魔してみました(2~6年生)。本校は今年度大津町教育委員会の学力充実研究指定を受け、11月14日(金)に研究発表会(本校は算数に焦点を当てて発表)があります。そこで、児童の学習に挑戦する態度や主体性、高め合う協働性などを観に行ってみました。

2年生も3年生も、学習のめあてに即して自力解決、友達との考えの違いに気付いて「わかりやすい」などの反応がありました。一生懸命に丁寧な字や使っている漢字を使おうと挑戦する姿が見られました。

6年生は学習リーダーがめあてをみんなと確認し合い、自分たちで課題解決、そして最後は先生と確認することをしました。先生は、あえて?!多くを語らず、わざと?!児童に疑問をもたせたり困らせたりして自然と友達と相談する姿がありました。

その間、5年生は合同な図形の対応する点や角、辺を二人で確認し合い、このような学習をしたよと先生に報告していました。複式の授業になれ、自主的にめあてに向かうことができる5年生でした。ノートも丁寧でうっとりしました。

4年生は今度は千億を超える数の読み方や書き方に挑戦。難しい「億」「兆」の漢字も進んでノートに書こうと挑戦する4年生。

突っ込みどころも満載?!でしたが、鍛えればどこまでも伸びる北っ子だと確信をもつことができました。

本日は午後から授業参観があります。4月は防災月間でもあるため、熊本地震の教材でもある「つなぐ」の授業を実施します。学びを日頃の防災意識につなげて欲しいと思います。たくさんのご来校をお待ちしています。(校長 上田 玲子)

本日から各学年本格的に授業スタートです。

1年生・・・健康観察の持って行き方や挨拶の仕方を練習しています。何でも初めての「やってみよう」です。

給食も上手に準備し、美味しそうに食べていました。

2年生・・・上野先生と漢字の練習。一生懸命に先生や黒板を見ながら書いています「丁寧にやり続ける」

3年生・・・今年度初めての物語教材の朗読鑑賞。その後は初発の感想交流です。「よりよい方法を考える」

4年生・・・一億を超える数を漢字で表現することに挑戦です。

5年生・・・道徳の学習を二人と先生で丁寧に学習。教科書に出てくるドラえもんが違うと指摘する二人。その目の付け所に思わず笑みがこぼれる私たち。

6年生・・・室小学校から来られる村上先生とALTのクラール先生による外国語の授業。世界遺産の写真に「いい 反応する」6年生。名称をよく知っている児童もいて感心!

すくすく1・2・・・個別学習の時間の児童もいてしっかり集中。丁寧な学習ができていました。

13日(日)は午後から授業参観・PTA総会・学級懇談会があります。たくさんのご来校お待ちしています。

(校長 上田 玲子)

昨日はピカピカの1年生8名の入学式でした。

最後は保護者の皆さんが近くに来てくれてようやくリラックス。40分間、ぴくりともせず、一生懸命きちんと座っていましたね!がんばりました。明日からも楽しんでいきましょうね!!(校長 上田 玲子)

本日から令和7年度がスタートしました。児童は明日の入学式で入学する1年生8名を含め、43名、職員は全部で17名でスタートです。(1名は4月15日(火)から勤務開始になります)

まずは就任式。本年度は3名の職員が新たに仲間入りしました。

どうぞ、これからよろしくお願いいたします。

その後、始業式があり、校長の話のあと各担任発表で本日のワクワクの一つが解決しました。

明日、長子さんのご家庭に学校便りを配布いたします。そちらにも担任一覧を掲載していますのでご確認よろしくお願いします。

続いて、学級開き。

思い思いに担任の話を聴き、午後は4~6年生が明日の入学式の準備に汗をかきます。少ない人数ながら、よく動く子どもたちです。明日、1年生8名が本校に入学することもとても楽しみにしています。

今日の素敵な出会いをありがとうございました。(校長 上田 玲子)

先週、卒業生を送り出したばかりでしたが、今度は4名の先生方とのお別れがありました。

退職、転任と、それぞれですが、新天地でのご活躍を願っています。

転任する担任のクラスでは、それぞれ子どもとのお別れがありました。

担任ではない先生とは、職員玄関の所で・・・

3月21日(金)、第22回卒業証書授与式を挙行しました。在校生や保護者、先生たち、そして多くのご来賓の方々に見守られ、一人一人が堂々と卒業証書を受け取りました。

卒業証書には、「小学校の全課程を修了したことを証する」と書かれていますが、この18文字の中に、子どもたちの頑張りや成長、一番近くで見守ってきたご家族の思い、しっかりと子どもたちに向き合ってきた先生たちの思いが詰まっています。

中学校という新たにステージに進む子どもたち。自分の『夢』に向かって一歩ずつ進んでいって欲しいと思います。

21日(金)の卒業式に向けて、練習を開始しています。ここ数日は、気温がグッと下がり、寒い体育館での練習ですが、卒業生も在校生も真剣な態度で練習しています。

明日は式場準備です。いよいよです。

6年生との別れは寂しいですが、6年生の門出を祝う素晴らしい式になるように、子どもたちも先生たちも、一生懸命に準備していきます。

3月6日(木)にお別れ遠足を実施しました。体育館でのお別れ会は執行部が中心となって会を進行してくれました。1~5年生の各学年は、6年生に心のこもった言葉や歌をプレゼントしました。5年生は、6年生一人ひとりにその人にピッタリの「漢字1文字」をプレゼントしました。6年生からは、お返しに6年生クイズをしてくれました。

今回の目的地は、「矢護川コミュニティーセンター」(旧矢護川小学校)でした。

みんな思い思いに元気よく遊んでいました。

ふと見ると、カルタをしているグループもありました。どうして遠足に来て、わざわざカルタなんだろうとは、思いましたが、盛り上がっていて、子どもたちが楽しくできているなら、よいかと思います。

少し肌寒かったため、急遽、コミュニティーセンター内でみんなで、お弁当を食べました。朝早くからお弁当の準備ありがとうございました。6年生との思い出がまたひとつできました。

2月17日(月)に令和7年度入学予定児童の体験入学を行いました。

保護者の皆様は、子育ての講話、座談会として親の学びプログラムを実施しました。アイスブレイクやゲーム等を通して、保護者同士が繋がって親睦を深めることができました。お互いの悩みについても話し合う大切な時間となりました。

一方、新入生の子どもたちは、1年生や5年生と交流活動を行いました。

1年生とは、ジャンケン大会や生活科で1年生が作ったおもちゃで遊んで楽しみました。

5年生とは、学校探検や体育館でおにごっこ等のゲームをして楽しみました。

体験入学は楽しく過ごせたのではないでしょうか。学校に来るのが楽しみだと感じてくれていたら嬉しいです。もうすぐ4月。新しい1年生の入学をみんな待っています。

大津町の更正保護女性会から11名訪問され、子どもたちの学習の様子を見学されました。授業後は各学年に分かれて子どもたちと一緒に給食を食べられ、その後、約40分程度、校長と意見交換を行いました。

「先生たちの授業が分かりやすかった」「子どもたちが一生懸命学習に取り組んでいる姿が見られた」などの感想をいただきました。

2月1日(土)、曇り空の下、雨の心配をしながら持久走大会が始まりました。

まずは低学年。沿道からたくさんの声援を受けて、いつもより速いペースで飛び出す子も。

運動場に帰ってきてからも、みんなの応援を受けて、最後までしっかり走り抜きました。

高学年がスタートする頃には少し雨が落ちてきましたが、雨も吹き飛ばすような力強い走りを見せてくれました。ほとんどの子どもが自己記録を更新したようです。

最後はあいにくの天候となりましたが、途中審判をしてくださった保体委員の皆様、最後まで温かい声援を送ってくださった保護者並びに地域の皆様、ありがとうございました。

本校の3・4年生が認知症サポーター養成講座の特別授業を受けました。大津町包括センターより看護師、保健師の先生を講師としてお招きしました。

認知症とは、どのような症状で、サポートする者はどのようなことに気をつければよいかについて、

クイズやゲームを交えて分かりやすくお話をしていただきました。

実際の場面も想定して、「はっきり・ゆっくり・やさしく」話しかけるこどもの姿がありました。

認知症について正しく理解し、温かい目で見守ることができる「応援者」になる一歩目を踏み出し

ました。

21日(月)に薬物乱用防止教室を実施しました。(6年生対象)岸部学校薬剤師をお招きして、薬物の危険性や影響についてお話をしていただきました。また、薬物を勧められたときに、適切に断ることができるように、断り方のポイントを学び、実際にロールプレイで断る練習をしました。

近年、薬物乱用が社会問題となっています。薬物について正しい知識を身に付け、薬物を勧められても上手に断るスキルを身に付けてほしいものです。健全な社会を築いていく大人になるための特別授業でした。

18日(土)にPTA親子ウォークラリーを実施しました。大津北小学校を出発し、矢護川公園付近を折り返し戻ってくるコースです。保護者同士や子ども同士、地域の方々との交流を深めるウォークラリーとなりました。

スタンプラリー形式で行いました。約2時間のコースを全員「完歩」しました。

ウォークラリー終了後は、地域の方より豚汁がふるまわれました。運動後の豚汁は最高でした☆

天気もよく、親睦を深める楽しいウォークラリーとなりました。PTA役員の皆様、地域の皆様、ご協力ありがとうございました。

本校は令和5年度に,学校情報化優良校に認定されました

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 上田 玲子

運用担当者 教頭 井手尾祥功