ようこそ 大津町立大津北小学校へ

Last update 2026.2.24祝!アクセス数40万(2/27) 閲覧ありがとうございます!

ようこそ 大津町立大津北小学校へ

Last update 2026.2.24祝!アクセス数40万(2/27) 閲覧ありがとうございます!

本日、熊本総合医療リハビリテーション学院から2名来校され、3~6年生の子どもたちに福祉についての出前授業をしていただきました。

5・6年生は車いす体験を中心に行いました。自分で車いすを動かしてみると、曲がったり方向を変えたりするのは難しいことが分かりました。また、実際に車いすを押していると、普段は自由に通れるところでも、車いすだと通りにくいことにも気づくことが出来ました。

3・4年生は、専用の道具を体につけて、高齢者の方の歩きにくさや、視野の狭さ、音の聞こえづらさなどを体験しました。

実際に体験することで、周りに人の困り感に気づくことが出来ます。困り感に気づけば、相手に対して思いやりをもって接することが出来ます。今回体験して考えたことを、これからの学校生活に活かして欲しいと思います。

運動場周辺の桜の木が、倒木の危険があるということで、2月始めに伐採してもらいました。桜の木がなくなって、みんな寂しい思いをしていたのですが、この度、伐採をしていただいた平川緑地産業様より、桜の苗木を8本(河津桜4本、ソメイヨシノ4本)いただきました。

そこで、今日、全校児童で植樹を行いました。

事前に掘っていおいた穴に苗木を入れて、 足で踏んで土を固めていきます。

みんなで土を被せていきます。 最後に添え木をしました。

みんなの大切な想い出が出来ました。10年後、20年後、桜の木を見るのが楽しみです。

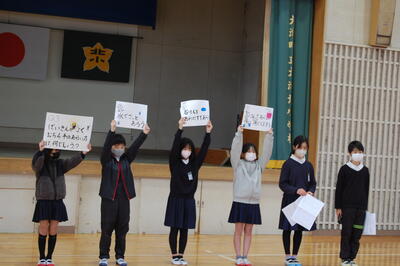

第3回にっこり集会を行いました。それぞれの学年が人権学習や隣保館学習を通して学んだこと、一人一人が考えたことを発表していきました。発表の中で「話をして伝え合うことが大切」「嫌なことがあって、そのことを言ったらすっきりした」などの声が多く聞かれました。また、「本当に差別をなくしたい、という気持ちを強くもって生活してきたい」と、これからの自分について力強く述べる姿も見られました。

【1年生】 【2年生】 【3・4年生】

【5年生】 【6年生】

最後に縦割り班に分かれて異学年で意見の交流を行いました。

今回の集会は、5年生が中心となって進めました。4月から最上級生だという自覚が感じられ、頼もしく思いました。

令和6年度の新1年生と保護者をお招きして体験入学を実施しました。

新1年生は、まず1・2年生との交流会を行いました。1・2年生の案内で校舎内の探検をしたり、ゲームなどをしたりしてふれあいました。1・2年生は自分たちで進んでお世話できました。

5年生とはお絵描きをしたり、絵本の読み聞かせを聞いたりして過ごしました。終わった後は、みんなニコニコ笑顔。しっかりお世話している5年生の姿から、「4月からは最上級生」という自覚が感じられました。

2月10日(土)、第5回大津町史跡カルタ大会が開催されました。大津北小からは6年生1名、5年生3名の計4名が代表で参加しました。

3チームで予選リーグを行い、上位1チームが決勝戦へ進みます。

静かな会場に、大津町の各史跡について紹介された札が読み上げられると、あちらこちらから

「はい!」と絵札を取った声が上がりました。

大津北小チームもよくがんばりましたが、惜しくも決勝進出とはなりませんでした。応援する方もつい力が入り、自分のチームの子どもが絵札を取ると、思わず拍手・・・の連続でした。

参加した4名の子どもたちは最後までベストを尽くし、楽しみながら故郷大津のさまざまな史跡に触れることができました。校内で指導していただいた先生、当日送迎と応援をしていただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。また、この大会に向けて準備や運営をしていただいた関係者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。

児童集会で保健給食委員会の発表がありました。給食記念週間にちなんだ3つの栄養素(赤・黄・緑)いついてのクイズや、感染症予防のための正しい手洗いの仕方についてのクイズなど、子どもたちが楽しく学べる内容でした。

天気が心配されましたが、予定通り持久走大会を実施することが出来ました。朝早くから保護者の方も応援に駆けつけてくれて、子どもたちも練習以上の力を発揮することが出来ました。

【1~3年生】

【4~6年生】

走るだけでなく、応援もしっかり頑張りました。なかまの応援がいつも以上の力を引き出してくれます。

開会式、閉会式の進行は体育環境委員会の子どもたちが立派に務めました。

温かい声援を送っていただいた保護者・地域の皆様、コースの途中の安全指導をしていただいたPTA保体委員の皆様、ありがとうございました。

本校は令和5年度に,学校情報化優良校に認定されました

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 上田 玲子

運用担当者 教頭 井手尾祥功