学校生活

新学期スタート

10日、2年生から6年生までの子どもたちが元気に登校してきました。

新しいクラスの掲示を見て、新しい学年の教室に入っていきます。その表情は新しい学年クラスへの期待に胸が膨らんでいるようでした。

始業式では、校長先生から学校教育目標についてのお話がありました。

今年度の学校教育目標も「自分に自信と夢を」です。今年度はその続きが変わりました。

「いまをだいじに、なかまとともに、一歩前進をめざして」です。

そして本日は、入学式が行われました。

134名の1年生を迎えました。

大津小学校総勢816名になりました。新しい友だち、先生と一緒に一歩前進できる1年間をめざしていきましょう。

年度末の風景 その2

3月30日、中庭の砂場がリニューアルされました。

左の写真がリニューアル前、右の写真がリニューアル後です。

着々と新年度に向けての準備が進んでいます。

4月、新しい学年になったみなさんに会えることを楽しみにしています!

年度末の風景

先日、退任式が行われ、お世話になった先生方のお別れをしました。

そして、現在学校では、次年度に向けての準備も進められています。

新しく届いた椅子の脚に、防音のためのテニスボールを職員ではめました。

春は別れと出会いの季節です。

お別れすることは寂しいですが、次の新しいスタートに向けての第一歩を元気に踏み出したいですね!

3月24日 修了式

これまで感染症予防対策としてリモートで行っていましたが、今回は、体育館に初めて1年生から5年生までの子どもたちが集まった修了式でした。

体育館に全児童が集合することも、体育館で全校集会が開かれることも、初めてだという子どもたちが多くいたかもしれません。

ほどよい緊張感の中での修了式のスタートとなりました。

学年の代表者が修了証を受け取り、1年生と5年生が今年度の振り返りと来年度の抱負を発表してくれました。

校長先生からは、4月の始業式で約束をしていた、「自分に自信を持つこと何かできましたか?」というお尋ねがあり、多くの子どもたちがうなずいていました。

明日から春休みです。

次の学年のスタートが気持ちよくできるように、まとめと整理ができるといいですね。

みなさん、進級おめでとうございます!

3月23日 卒業式

本日、卒業式が行われました。

118名の6年生が大津小を巣立ちました。今年度は、6年生からの別れの言葉、合唱、校歌斉唱も3年ぶりに行われました。

また、5年生はオンラインで卒業式の様子を参観し、卒業生が体育館から教室に戻るまでの花道をつくりました。

6年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます!

次のステージでの活躍を大津小職員一同楽しみにしていますよ!

親子川柳コンテスト表彰式

冬休みに募集をしていた、大津小学校学校運営協議会主催の「親子川柳コンテスト」の表彰式が行われました。

おめでとうございます!

5年生クラスマッチ

5年生の絆を深めるためにクラスマッチが行われました。

総合的な学習の時間で、それぞれの思いを確認し、思いが形になるように計画を立てていきました。

これまでの学習の中で、大津高校生からサッカーの技術だけではなく、日頃の生活の姿も学んできました。その総決算が本日のクラスマッチです。

どのクラスも、チームの中で声を出しながら一生懸命にボールを追いかけていました。

5年生の絆を深め、6年生に向けての心の準備をしていってほしいですね。

大津町教育の日(御礼)

本日は「大津町教育の日」でした。

2年生は、校外学習に出かけて不在でしたが、43名の皆さんに学校の様子を参観していただきました。御礼申し上げます。次回は新年度、4月14日(金)の予定ですが、実施方法等については、新年度改めてご連絡します。

6年生3校合同交流会を行いました

大津中学校の校区にある、大津南小学校、大津東小学校と大津小学校の3校の6年生が本校体育館に集まり、中学校進学にあたっての思いを伝え合うことをねらいとした交流会を行いました。

冒頭、大津南小学校の桑机校長先生から、「お互いのつながりを深めるための会であり、入学式でハイタッチできる友だちを作りましょう」とのご挨拶をいただいた後、アイスブレイク、意見交換などを行いました。

活動後の感想交流では「初めて会う人にも友だちになろうぜ!って感じで活動したら友だちになれた」「幼稚園・保育園の時の友だちと再会できてうれしかった」「他の学校の様子を知ることができてよかったです」などの感想が発表されました。

最後に、大津中学校の平岡校長先生から「中学校では18歳の成人に向け、大人として接していくこと」「いろいろな人がいて、新しい友だちができる、新たな出会いがあることが大人の考えであること」などのお話をいただき、交流会を終了しました。

春の音色

音楽室から、いつもとは少し違った音色が聞こえてきました。のぞいてみると、4年生が箏(そう)を奏でていました。箏(そう)は琴とよばれることが多い和楽器です。(実際には、箏と琴にはちがいがあるとのことです)4年生の音楽の「鑑賞」領域では、「和楽器の音楽を含めた我が国の音楽,郷土の音楽,諸外国に伝わる民謡など生活との関わりを捉えやすい音楽,劇の音楽,人々に長く親しまれている音楽など,いろいろな種類の曲」を教材として扱うことが示されています。

今回は、大津北中学校から箏(そう)をお借りして、実際に触れてみました。少しずつ春の空気が漂う中、きれいな音色を響かせています。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 村田 典子

運用担当者

教諭 竹下 桃佳

教諭 松本 彩伽

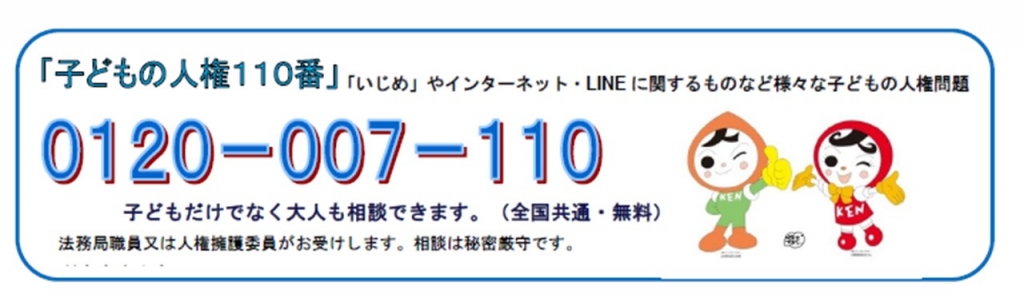

「いじめ」やインターネット・LINEに関するものなど様々な子どもの人権問題

子どもだけでなく大人も相談できます。(全国共通・無料)

法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は秘密厳守です。