御船小学校 こどもたちの活動の様子

なかよし畑にて

6月19日、なかよし学級の子どもたちが完成させた「なかよし畑」。それから約半年の月日を重ね、いよいよ、待望の「芋掘り」をしました。土の中に豪快に手を突っ込んではかき分け、サツマイモを探します。それでもサツマイモを傷つけないようにと慎重さも垣間見せた子どもたち。「ありました!ここにもさつまいもが!来て!来て!」「虫の幼虫がおった!こんなところで寝てるんだ!」等、色々な場面に遭遇する度に感動していました。

さて、次回は待望の調理です。サツマイモのビタミンCはリンゴの4~10倍、食物繊維はじゃがいもの2倍と言われています。子どもたちは「焼き芋にしたいです!」「いやいや、今までにないスイーツを開発したいな!」と話しており、心が弾んでいる様子でした。自分たちが育てたサツマイモを、どのような姿に変身させるのでしょうか。なかよし学級の食育は続きます。

人権旬間で目指すのは…

身の回りの差別をはじめ、様々な差別や偏見を許さず、なくしていこうとする意欲及び実践力。それらは、誰もが社会の中でよりよく生きるために、常に求められる資質であり、能力でもあります。

御船小学校では「人権旬間」でした。各学年ごとに人権学習に取り組み、どの学級も、人権感覚を意識的に高めています。特に3、4年生は『人権の花運動』に参加しました。花を種から育てる活動や花の種取りを経験して、小さな命が持つ大きな強さを感じ、同時に、それを支える存在の大切さを感じました。

上も下もなく、誰もが中心である世の中を、これから大人になる子どもたちが築いていくことを願います。

紙版画とアイデンティティー

2年生の様子についてご紹介します。この日は図工で「紙版画『うつして 見つけて』」の授業でした。「登り棒をしている自分」「カブトムシをつかんでいる自分」等、日常の場面を切り取って版画に表す学習です。子どもたちは紙をちぎることで、手首から肘、肘から肩、薬指の指先など、体の部分を細かく分け、それらを貼り合わせることで体全体を表現しました。

「もう少し背中を傾けた方がいいんじゃない。」「瞳の位置がここだったら、何だか別のことを考えているみたいになっちゃうな。」等、子ども同士でアドバイスし合ったり、自分の作品をじっと見つめて微調整をしたりする様子がありました。今のところ、完成した作品は、12月2日の学習発表会で展示される予定です。きっと会場を素敵に飾ってくれることでしょう。

引き出しを増やそう!

先日、本校職員に向けた「ICT活用研修」が行われました。今年度の半ばより、御船小学校には計57台のタブレットパソコン(以下、タブレットPC)が配られています。ICTを活用した授業自体は、本校でも以前から進められており、教師が授業のねらいを示したり、学習課題への興味関心を高めたり、学習内容をわかりやすく説明したりするために、実物投影機や大型テレビ等、幅広く活用されてきました。

文部科学省によると、ICTを活用している授業とそうでない授業を比較した結果、小学校で算数のテスト結果が約6点、中学校・高等学校では社会が約10点の差があったと報告されており、高い学習効果が認められています。

この日、ICT支援員の指導のもと、タブレットPCの様々な機能に触れた職員からは「この機能は、体育の○○な場面で使えそうだ」「実際に授業で使ってみながら、(タブレットPCの持つ可能性について)情報交換しませんか。」という声が聞かれました。早くスキルを身につけて、授業力を高めたいという野心に燃えています。

参考:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/shiryo/attach/1244851.htm

文部科学省「第5章 初等中等教育における学習指導でのICT活用」より

「静」の中の「動」

教室内に誰もいないのでは、と思ってしまう程、静かに学習している学級がありました。5年2組です。図工で版画に取り組んでいました。「自分の姿」をテーマにしており「陸上記録会でボール投げに出場した自分」「教室の床を雑巾がけしている自分」等、具体的な場面を選び、細かい下絵に仕上がっていました。この日は「線を彫ろう」をめあてにしており、様々な種類の彫刻刀を使い分けながら、輪郭線や毛並みを彫る児童たちでした。質問や相談をしたい児童は、静かにその場で挙手し、教師に合図を送ります。囁くような声でアドバイスをする教師の声以外、ほとんど物音のしない教室。とても感心しました。

静かな雰囲気を全員で保ち、作業に集中することで、より多くの児童が思った通りの、あるいはそれ以上の作品を完成させられるように思います。そのような成功体験の積み重ねこそ、自己規律を高めることにつながるのかもしれません。

しらせたいな 見せたいな

1年生の国語では「しらせたいな 見せたいな」を学習しています。第1校時のこの日のめあては「知らせたいものの絵と見つけたことをかこう」です。

知らせたいものとして、捕まえたドングリ虫を選んだ児童は、その姿をノートに大きくスケッチし、気づいた特徴を1~3文で記しました。「かみたろう」と名付け、愛着をもって観察する様子が印象的でした。

テントウムシを捕まえ「天ちゃん」と名付けた児童は「私は12個も特徴を見つけたよ!」と嬉しそうに話していました。ノートを覗くと、「背中がかたい」「体よりも頭が小さい」等、見つけた情報がビッシリ。学習に対する積極性が強く感じられました。

次回の学習では、今回見つけた情報を文章で表すことに挑戦します。句点や語と語の続き方等、基礎を押さえながら「文章を書くって楽しい!」という気持ちにつながればと思います。

芸術家の卵たち

一版多色版画の制作を通して、初めて彫刻刀にチャレンジしているのは3年生です。下絵で描いた線や面からはみ出さないように彫ることも重要ですが、この特に大事にしたことは「ケガをしないように、約束を守って彫刻刀を使うこと」です。そのためには正しい姿勢、握り方、姿勢、周りへの配慮等、沢山のことに気を配る必要があります。一意専心の作業の合間「ずっと目を開けてるから、目がシュパシュパする。すごく疲れた。間違えなくて良かった。」「油断して彫りすぎたな。先生、これはセーフになりますか。」等の声が聞かれました。

始めたの彫刻刀の使用ということもあり、作品の完成には多くの時間と労力を要すると思います。そんな子どもたちの手から生まれる作品が、とても楽しみです。

「知りたい!」の種

10月中旬、3年生は見学旅行を行い、3つの地を訪れました。一ヶ所目はホシサン株式会社本社工場です。会社や製品の製造過程について、職員の方による説明と工場見学を通して学習しました。工場内に漂う醤油と味噌の甘い香りに、思わず頬がゆるむ児童たち。「おいしくするために、コツはありますか。」「この工場では、醤油を作るために、何時から何時まで人や物が動いているのですか。」と、たくさんの質問が上がりました。

二ヶ所目の白川地域防災センターでは、白川の川岸で拾った石に絵を描く「ストーンアート」の体験をしました。ここでは「なぜこの付近の石は全て丸みを帯びているのか」「この石は、現在の形や大きさになるに当たり、どんな過程を辿ってきたか」を考えました。

三ヶ所目は、「黒糖ドーナツ棒」でお馴染みのフジバンビ本社工場を訪ねました。「(黒糖ドーナツ棒は)なぜこんな形になったのですか。」「商品を作る上で、一番気をつけていることは何ですか。」ここでも多くの児童が、職員の方に質問をし、具体的且つわかりやすい説明をして頂きました。

知識とは、知的好奇心によって得られるものであり、知的好奇心とは「疑問」をきっかけに生まれるように思います。今回沢山見られた児童の「疑問」。今後の成長に期待しているところです。

やっぱりいいな!なかよしキャンプ!

新たな出会いの度に、これまで知らなかった自分自身の一面に気付くものなのかもしれません。そして、人と交わる度に「人」を知り、自身の在り方を振り返るのではないでしょうか。このことは、先日の「なかよしキャンプ」で目の当たりにした、子ども達の姿から感じたことです。

なかよしキャンプとは、上益城小中学校の特別支援学級に在籍する小4~中3までの児童生徒を対象とした宿泊行事です。山都町の通潤橋周辺を町探検したり、宿泊した「通潤山荘」ではみんなで食事や温泉を楽しんだりしました。

当初、子どもたちから「知らない友達と同じ活動班や部屋班になって、果たして仲良く過ごせるのかな。」「(同じ班が)御船小のメンバーだったら安心するのに。」と不安な様子が見受けられました。それは、他校の児童生徒も同じであったと思います。しかし、なかよしキャンプが始まると、徐々に自分から他校の友達に優しい声調で話しかけたり、相手の話に興味をもって聞いたりする様子が増えました。「どんな話題ならば、多くの友達に楽しんでもらえるか」「身の回りのことを自分できちんとすれば、班活動もうまくいくんだ」等、子どもなりに数多くの工夫や気づきがあったように思います。

気がつけば、色々な学校に多くの友達ができました。終わりの会で寂しそうな表情の子どもたちが印象的でした。なかよしキャンプを終えて、よりたくましくなった子どもたち。来年度のなかよしキャンプが早速楽しみであるようです。

伝統とわたし

四年生の見学旅行では、山都町の清和文楽邑、通潤橋、円形分水場を訪ねました。今回はその中から、清和文楽邑での様子について、ご紹介します。ここでは、資料館にて人形の構造や歴史に触れたり、「人形遣い」の皆さんから説明をして頂いたり、更には、実際にミニ講演を鑑賞したりしました。人形浄瑠璃は、2009年、ユネスコによって世界無形遺産に登録されており、その点からも、いかに貴重な文化であるかを推し量ることができます。日常では聞き慣れない「太夫」による浄瑠璃の語りや、表情及び仕草豊かな人形を目の当たりにし、心を奪われた様子の子ども達でした。

伝統とは、決して「過去」ではありません。自分自身が何らかの形で関わることで、その形を保存したり、あるいは新しい要素を加えたりしながら、更に深みのある「伝統」にしていくものだと思います。「自分ならばどのように『伝統』と関わっていきたいか」このことを、今後四年生の事後学習では時間をかけて考える予定です。

御船町学童陸上記録会

「御船町内児童の体力及び陸上の技能の向上を図り、また各校児童間の親睦を目指す」という目的の下、御船町学童陸上記録会が行われました。100m走や走り高跳び、400mリレーなど、全7種目に御船町内の小学校5、6年生が臨みました。これまで放課後の時間をつかって、自分が参加する種目の練習をしてきた子ども達。練習以上の記録に喜んだり、緊張によって思うような記録が出せなかったりする等様々でした。早速多くの子どもが「次こそは」と意気込んでいます。

親睦を深める、という部分においては、例えばリレーの順番を待つ間、他校の友達に「自信はある?」と話しかけ、心境を探ってみたり「(君の学校は)普段給食の時間は何時から?」と何気ない会話を交わしたりする様子がありました。同じ空の下で一緒に汗をかいたことで、多くの交流を生み出み出しました。

集団宿泊学習

「一生に1度の集団宿泊です。色々なことに自分で気付き、自分からやってみる。そんな貴重な機会にしてください。」5年生の集団宿泊学習に際し、出発式で聞かれた言葉です。

9月27、28、29日は5年生の集団宿泊学習がありました。1日目は水俣市の「熊本県環境センター」と「水俣病資料館」を訪れました。熊本県環境センターで学んだことは、まさに「環境保全の大切さ」です。地球温暖化、酸性雨、野性動植物の減少など、地球環境問題について幅広く取り上げました。「100年後、気温は今より4.8℃上がる」という話を聞くと、「えぇ…」と不安な様子の子どもたち。また、パックテストという実験を行い、「川を最も汚す要因が台所排水である」ということを知ると、これから自分たちにできることを真剣に考えました。

水俣病資料館では、水俣病の歴史や現状について、資料や講話から学びました。あらかじめ教師から「知る機会ではなく、今の自分を見つめ直す機会にしてほしい」と聞いていた子どもたち。どう感じたか、を言葉にして伝え合うことで、一層学習の意義は高まることと思います。学校では勿論のこと、家庭でも話題として取り上げて頂けるとありがたいです。

2年生と1年生

2年生の生活科「うごくおもちゃ わたしのおもちゃ」では、自分たちが作ったおもちゃで1年生をおもてなししました。2年生にとっては、上学年として振る舞う初めての機会、また、1年生にとっては、異学年交流という貴重な機会です。「ぼくたちが作ったおもちゃで、たくさん楽しんで下さい。」という2年生のあいさつで、スタートしました。これまで「どうすればみんなが公平に遊べるか」「楽しんでもらうためには、どういうルールにするか」など、2年生なりに一生懸命考えてきました。制作コーナーやゲームコーナーなど、好きな分野で楽しむ1年生を見て、とても嬉しそうな2年生の子どもたち。たくさんの「ありがとう」と「楽しんでね」が聞かれる温かい時間となりました。

3年生の体育

プールの季節が終わり、3年生の体育では体つくり運動をしました。肋木登りやケンステップ、ジグザグ走、平均台、スキップをサーキット形式で行いました。久しぶりに体育館で運動をすることを喜び、出せる限りのスピードでサーキットを回ったり、慎重に肋木を上ったりする様子がありました。

これから3年生は幅跳びに入ります。「プールは得意だけど、幅跳びは苦手な子ども」「陸上運動全般が大好きな子ども」等、様々です。それぞれが目標数値を持ち、記録達成に向けてコツを身につけたり、自分なりに跳び方を工夫するなど、充実させてほしいと思います。

プラス1の工夫

実物投影機とは、手元を画面に映し出し、指導のポイントを焦点化及び拡大させることができる装置のことです。この実物投影機を使ってソーイングを学んでいるのは5年生です。

多くの子どもがつまずきやすい玉結び、玉留めですが、このように動画を使って、手本と同時に作業をしたり、ポイントをゆっくりとわかりやすく提示されたりすることで、子どもたちの確実な習得が期待されます。

「この授業で何を身につけるか」を明確にし、その達成に向けた最善の方法を工夫した結果、実物投影機の活用に至ったのだと思います。この時間、「(画面を)見て学ぶ時間」「(画面と同じように)手を動かす時間」のメリハリをつけ、児童は初めてのソーイングにチャレンジしました。

経験を積み、教訓を得る

元気玉プロジェクト、けんこうレンジャー、イントロクイズ、あいさつ運動、チャレラン…これら全て、児童らによって、委員会活動の中で企画された取組です。ユーモアのある取組ばかりで、学校全体が楽しい気持ちになれます。

9月の児童集会では各委員会から2学期の目標と取組について紹介がありました。美化委員会から「すみずみまできれいにし、黙掃掃除を身につけましょう。」、放送委員会から「明るく放送して、みんなをハッピーにします。」、図書委員会から「みんなに沢山本を読んでもらい、図書室すべてを大切に扱ってもらいたいです。」等、それぞれが思いを込めて力強く伝えました。

行動することで、何かしらの変化が起こる。何もしなければ、何も変わらない。今回のような取組と発信を積み重ねることで、子どもたちは生きる上での大切なことに気づくことができているように感じます。

御船川探検隊!

4年生の総合的な学習の時間について紹介致します。この日は「御船川探検隊」の学習として、御船川に対するイメージマップを広げる学習を行いました。御船町に住む人にとって、御船川はとても身近です。子どもたちは「御船川はきれいだよね。でも、どうしてきれいなんだろう。」「魚が住んでいたな。あれは何という種類の魚だろう。どこから来たのかな」等、次々にイメージを挙げては、それを疑問に変え、他者の発表や話合いの中で考えを広げました。

今後、実際に御船川の探検が計画されています。国土交通省の方に来て頂き、水の中の生き物を観察したり、水質調査をしたりする予定です。体験を伴う調べ学習により、学びを深められることと思います。また、御船町で育つ人として、御船川について誰よりも詳しく、そして大好きになってほしいと思います。

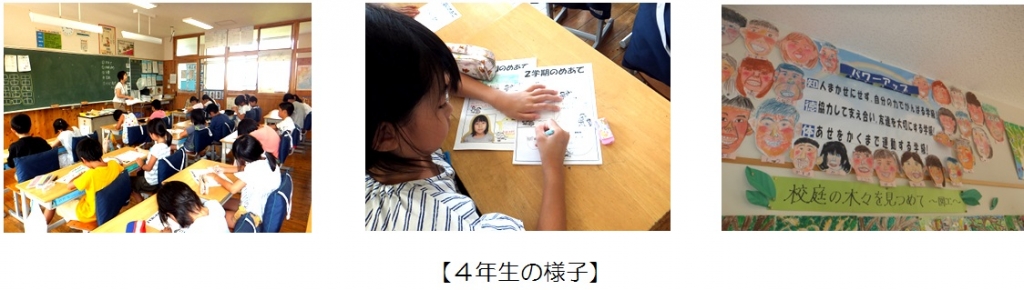

自分で伸びていく子どもたち

2学期のはじめ、4年生は自分たちのめあてを立てました。単純に1つの大きなめあてを立てるのではなく、「知・徳・体」の3つのテーマでそれぞれ考える点に、「さすが4年生」と感じさせられます。特にこの学級は、学級目標においても「知・徳・体」それぞれで目標を立てているので、それをベースにしながら考える子どもの様子がありました。この工夫により、一から物事を考えることが苦手な子どもにとっても、手助けになっていたように思います。また、子どもたちの手元には「1学期のめあて」のシートがありました。目標やめあてとは、自分の姿や反省を受けて立てるものです。1学期のめあてを更に発展的にした目標を立てる子ども、新たにできるようになりたいことを考える子ども等、自分自身の実態をよく見つめながら、中身の詰まっためあてを立てることができました。

教科書

新しい教科書に胸を膨らませるのは3年生です。はじめに担任から「教科書はたくさんの人たちの『子どもたちに勉強をがんばってもらいたい』という気持ちが込められた大切なものです。」という話がありました。すると、子どもたちは、1ページずつ慎重にめくったり、机の上に教科書を並べて眺めてみたりする様子がありました。

大事な箇所に線を引いたり、メモ書きしたり等、学習をすればする程、見た目は崩れていくものです。3月になり、最後まで学び終えた自分の教科書を見て「がんばって勉強ができた」と充実感を得られた時、初めて「大切に使う」の意味がわかるかもしれません。

君にとっての学校は