八代市立八千把小学校

学校生活(ブログ)

高学年が主体となって…

☆令和元年11月25日(月)

委員会活動がありました。

本日は、委員会活動がありました。本校には13の委員会があり、5・6年生が主体となって活動してくれています。今日の委員会の様子を紹介します。

【運営委員会】

「常時活動の反省」「学校生活を振り返って」「第3回やちわっこ集会」について話し合いを行っていました。

【広報・掲示委員会】

雪だるまや雪の結晶を作り、季節の列車を完成させていました。

【生活委員会】

12月の計画を話し合っていました。

【保健委員会】

「ふわふわ言葉の木」を作るために分担して活動していました。

【人権委員会】

人権月間での取組についてまとめていました。

【放送委員会】

12月のめあてが「リラックスしてミスをせず、聞いている人が分かりやすい放送をする」にきまりました。

【体育委員会】

女子ハンドボール世界選手権大会でスペイン応援の練習をしていました。

【図書委員会】

「読書クイズへの挑戦」の答え合わせに取り組んでいました。

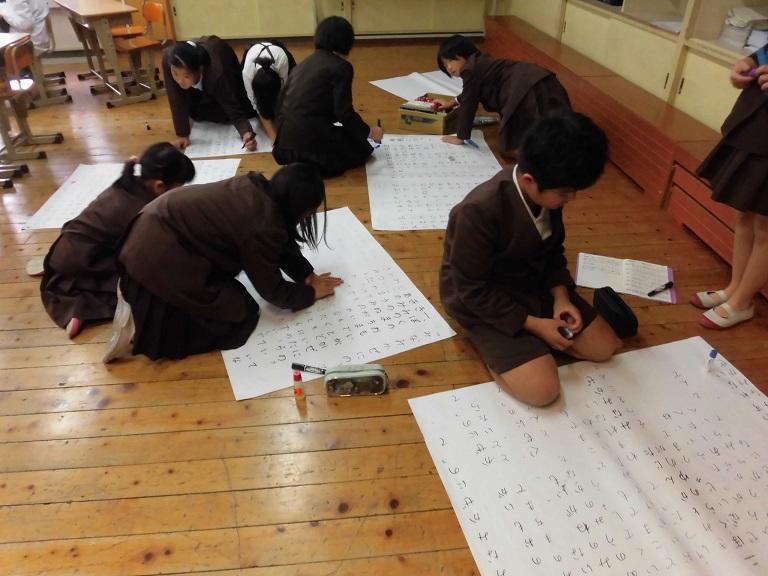

【音楽委員会】

12月の歌「南風に乗って」の歌詞を作成していました。

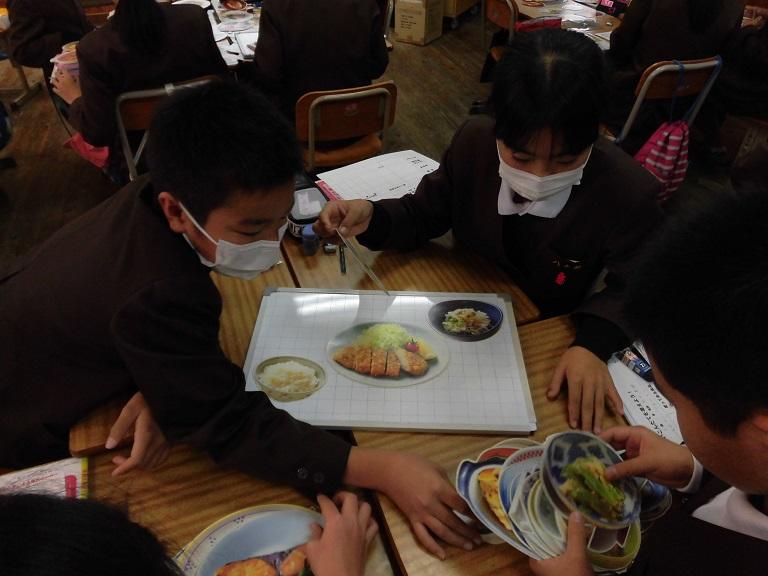

【給食委員会】

給食委員会発表「いただきます」のシナリオ作りに取り組んでいました。

【栽培委員会】

花壇を耕して肥料を与え、次の花植の準備をしていました。

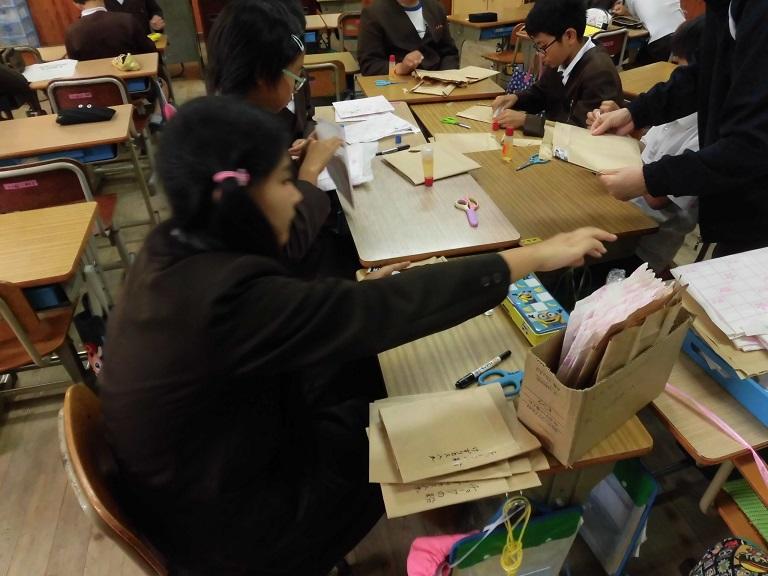

【環境美化委員会】

鉛筆の削りかすや黒板チョークの粉入れの袋を作っていました。

【安全委員会】

前庭の水たまりに砂を入れ、ならしてくれました。

持久走大会練習

6年生の持久走の練習です。最後まで一生懸命走る姿に感動しました。

お知らせ

2学期末の授業参観です

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

★12月行事予定★

3(火)朝の読み聞かせ

4年生持久走大会

6年生理科化石学習

4(水)1年生持久走大会

6(金)5,6年生

女子ハンドボール世界選手権観戦

10(火)3年生持久走大会

11(水)2年生持久走大会

16(月)短縮日課(~20日)

17(火)5年生持久走大会

26(木)終業式 大掃除

27(金)冬季休業日(~1月7日)

30(月)学校閉庁(~1月3日)

いろんな先生に…

☆令和元年11月22日(金)

小中連携教育

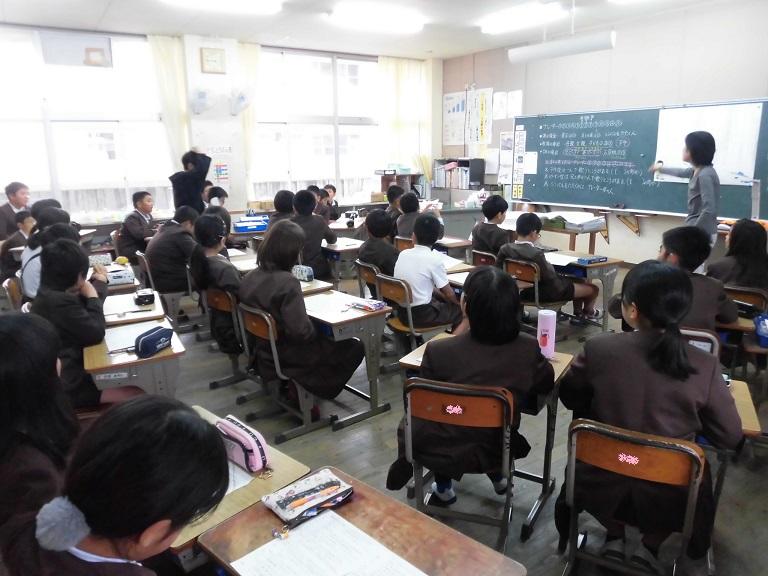

本日は、中学校の先生が本校で授業を行う「相互乗り入れ授業」がありました。6年生家庭科「栄養・バランスのよい献立を考えよう」の授業でした。子どもたちは班で話し合いながら1食分の献立を考えていきました。

1食分の献立を考えていこうという課題を提示されました。

自分の考えを持って班で話し合いました。

カードを使って献立を考えていきました。

栄養素で「緑・黄色・赤」を意識して話し合っていきました。

生き生きとした話し合いができ、さすが6年生でした。

班ごとに何を意識して献立を考えたか発表できました。

朝食と夕食でバランスよく献立ができていました。授業していただきありがとうございました。

音楽授業

3年生の音楽の授業では、吹奏楽クラブの先生においでいただきました。「トランペットの音色に親しもう」という学習で、子どもたちの目の前でトランペットを演奏していただきました。音楽室いっぱいに素敵な音色が広がりました。

トランペットの演奏の仕方を教えていただきました。

一斉に息を吹いて演奏に挑戦しました。

初めての演奏なのに音を出すことができ、歓声があがりました。

素敵な音色を聴かせていただきました。ありがとうございました。

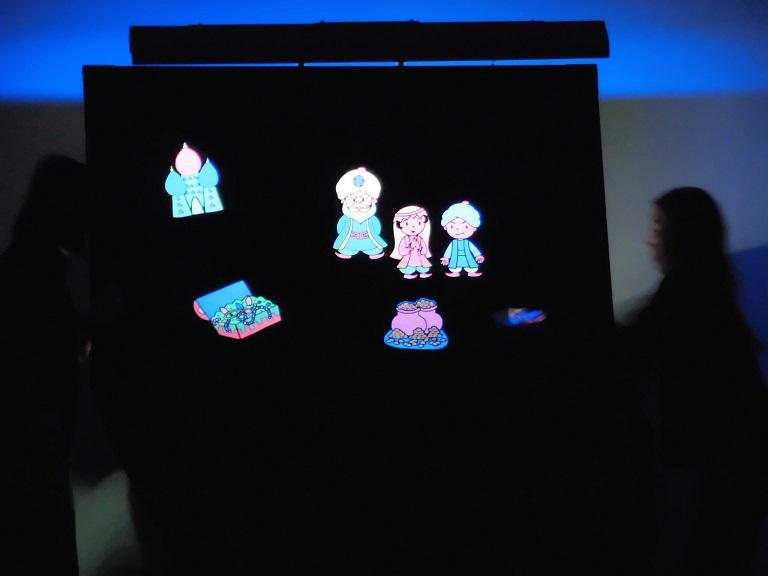

ブラックシアター

図書委員の方々による読み聞かせ「ブラックシアター」がありました。真っ暗な教室の中で、幻想的な光が浮かぶ読み聞かせでした。

昼休みパソコン室で開催していただきました。

超満員での開催でした。

幻想的な光が映し出されていました。図書委員のみなさんありがとうございました。

お知らせ

2学期末の授業参観です

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

★12月行事予定★

3(火)朝の読み聞かせ

4年生持久走大会

6年生理科化石学習

4(水)1年生持久走大会

6(金)5,6年生

女子ハンドボール世界選手権観戦

10(火)3年生持久走大会

11(水)2年生持久走大会

16(月)短縮日課(~20日)

17(火)5年生持久走大会

26(木)終業式 大掃除

27(金)冬季休業日(~1月7日)

30(月)学校閉庁(~1月3日)

快晴の中で…

☆令和元年11月21日(木)

子どもたちの様子

朝夕ずいぶんと寒さが感じられるようになりました。学校での子どもたちの様子を紹介します。

【1年生】

八千把小伝統であります相撲大会へ向けての取り組みでした。

手を合わせて組み合った状態からスタートです。

力が拮抗している子たちの相撲も見られました。

大熱戦の相撲は見応え十分でした。

大きな声援が聞こえてきました。

【3年生】

英語教育アドバイザー来校での授業でした。

英語専科の先生の授業で、子どもたちが生き生きと取り組んでいました。

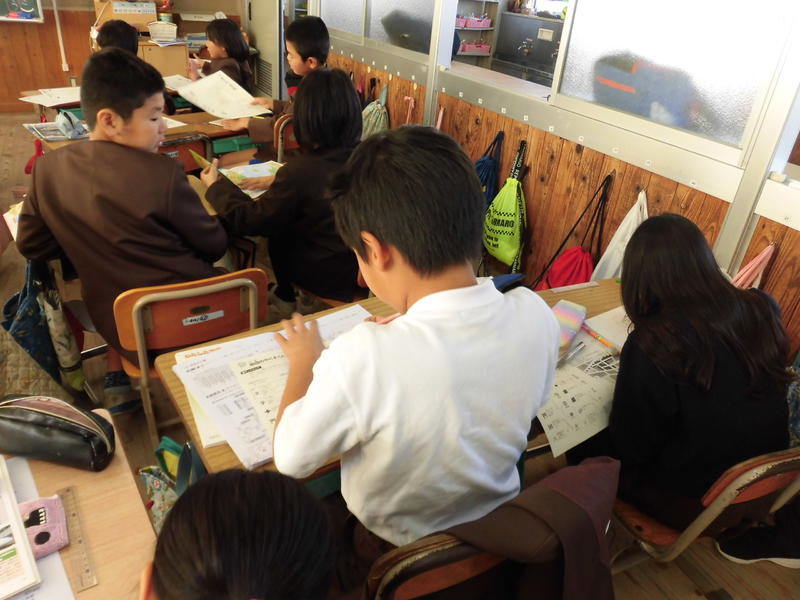

【4年生】

社会科の授業で集中して学習していました。

【6年生】

算数少人数での授業で真剣な表情で学習していました。

【昼休み】

学級遊び、ドッジボールでした。この後、当たって悔しがる男子でした。

低学年でも長縄での八の字跳びができていました。

高学年は息の合った跳躍を見せてくれました。

お知らせ

2学期末の授業参観です

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

★12月行事予定★

3(火)朝の読み聞かせ

4年生持久走大会

6年生理科化石学習

4(水)1年生持久走大会

6(金)5,6年生

女子ハンドボール世界選手権観戦

10(火)3年生持久走大会

11(水)2年生持久走大会

16(月)短縮日課(~20日)

17(火)5年生持久走大会

26(木)終業式 大掃除

27(金)冬季休業日(~1月7日)

30(月)学校閉庁(~1月3日)

本物を鑑賞して…

☆令和元年11月20日(水)

芸術鑑賞会

本日、本校では芸術鑑賞会がありました。京都フィルハーモニー室内合奏団に来ていただきクラッシックコンサートをひらいていただきました。

はじめに「王宮の花火の音楽より『歓喜』」の演奏でした。

目の前で迫力のある演奏を聞くことが出来ました。

楽器紹介がありました。

それぞれの楽器の音色を知ることができました。

透き通った音色で、さすがプロの演奏でした。

「小交響曲『名人』」と「交響曲第100番『軍隊』より第2,3楽章」2曲立て続けに演奏がありました。

3~6年生が「後宮よりの逃走」を演奏しオーケストラと共演しました。

校長先生の指揮とオーケストラ演奏で校歌を全員合唱しました。

「むかしむかし」「おいらは猫を買ってきた」「組曲『道化師』」の演奏でした。

演奏終了後、弦楽器体験をさせてもらいました。

初め弦楽器にふれる子たちもいました。

演奏の仕方も教えていただきました。

子どもたちにとって思い出に残るコンサートになりました。

お知らせ

2学期末の授業参観です

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

21(木)3年生八千把コミセン見学

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

集会で学びを深め…

☆令和元年11月19日(火)

やちわっこ集会

本日は、やちわっこ集会がありました。保健委員会、図書委員会、体育委員会からの発表でした。各委員の子たちは事前に練習し、全校児童の前で堂々と発表することができました。最後に校長先生のお話がありました。いつも心に残る話をしていただき、子どもたちも真剣に耳を傾けていました。

★やちわっこ集会の様子★

【保健委員会】

手洗いによるかぜの予防について発表しました。

クイズ「かぜをひいたときの咳でウィルスはどれだけ飛ぶと思いますか?」でした。

手洗いの仕方を「グー・チョキ・パー」で分かりやすく説明しました。

【図書委員会】

11月の読書月間についての発表でした。

全児童の前で読み聞かせをしました。

「みんなで読書1万冊」へ向けて学年ごとの目標を発表しました。

【体育委員会】

体力向上へ向けて取り組んでほしいことを発表しました。

女子ハンドボール世界選手権大会の紹介がありました。

大会で八千把小学校はスペインを応援することを紹介しました。

【校長先生のお話】

ラグビーワールドカップでの日本代表の戦いを子どもたちに分かりやすく話していただきました。今回日本代表チームが掲げていた「ワンチーム」。仲間を信じ、絶対に勝つという熱い思い。このことから子どもたちに問いかけられました。

「八千把小はワンチームになれていますか。自分のクラスでは心や力を合わせ、目標に向かって頑張っていますか。人権月間である11月に八千把小のみんなが心を合わせ、いじめのないワンチームの学校にしてほしいです。そのためにまずはクラスがワンチームになってほいしいです。おもいやりでいっぱいの八千把小にしましょう。」うなずきながら聞いている子たち達がたくさんいました。心に響いていたと思います。

【四中運動会看板鑑賞】

やちわっこ集会で展示されました。迫力ある絵を間近に見ることができました。

お知らせ

2学期末の授業参観です

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

20(水)芸術鑑賞会

(京都フィルハーモニー合奏団)

21(木)3年生八千把コミセン見学

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

楽しみながら…

☆令和元年11月18日(月)

6年生ハンドボール教室

本日は、6年生のハンドボール教室がありました。熊本市出身で元日本代表選手の岩本真典さん及び熊本県ハンドボール協会の方々においでいただき、ハンドボールの魅力と楽しさを伝えていただきました。くまモンも来校し、子どもたちと一緒に練習に参加するなど楽しく学習することができました。

【投げる練習】

ソフトボールより大きなボールでしたが、上手にキャッチボールできました。

【シュート練習】

カッコイイフォームでシュートする子がいました。

【くまモン登場】

子どもたちから大歓声が聞こえました。

【練習に参加】

子どもたちと一緒に練習に参加するくまモンでした。

【練習に参加】

キーパーにも挑戦してくれて、声援をもらっていました。

【ゲーム前】

楽しくゲームができるように話しをしてもらいました。

【ゲーム前】

チームで気持ちを高めていました。

【ゲーム中】

スピード感あふれる展開に驚きました。

【ゲーム中】

練習の成果が見られ、見事な跳躍でのシュートがありました。

【感謝の言葉】

代表の子のあいさつで今日の感想など伝えていました。

12月6日(金)には、女子ハンドボール世界選手権大会の観戦に行きます。今日の学習で大会を見る目が大きく変わることだと思います。

6年生で取り組みました

本日、6年生で「令和」の人文字を作成しました。

6年部の先生方のアイデアで見事な出来映えでした。

6年生と一緒に校長先生もいらっしゃいます。

お知らせ

2学期末の授業参観です

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

19(火)やちわっこ集会

5年生ブロック別球技大会

20(水)芸術鑑賞会

(京都フィルハーモニー合奏団)

21(木)3年生八千把コミセン見学

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

自分の考えを伝えて…

☆令和元年11月15日(金)

研究授業でした

本日も研究授業がありました。4年生の道徳で、「きまりの大切さを学ぶ」学習でした。自分の立場を決定し、考えをまとめ話し合いを行っていきました。友だちを思う気持ちと、規則を守ろうとする考えの間で葛藤する主人公の思いをしっかり受け止めることができていました。道徳的判断力を問う課題に対し、友だちの意見を踏まえ、自分の言葉でまとめることができ「深い学び」へとつながっていました。

【内容を把握する】

教材文を確認し場面設定や登場人物の関係性を確かめました。

【立場を明確にしました】

自分が主人公の立場であったらどうするか考えをまとめていきました。

【班の友だちに発表】

自分の考えを発表し、友だちの意見もしっかりと聞きました。

【班の友だちに発表】

友だちの意見を聞いて、感じたことも発表しました。

【全体への発表】友だちのほうを向いて、堂々と意見を発表しました。

【全体への発表】

友だちとは違う意見も、はっきりと伝えることができました。

【全体への発表】

発表者の方を向き、時にはうなずきながら意見を聞くことができていました。

【ふり返り】

友だちの意見を聞いて、これから自分はどうしていきたいか記入しました。

合い研がありました

【1年生算数】

【一人で学習】

カードを使って一人で暗算していきました。

【今日の課題を知る】

たし算かひき算かをしっかり考えていました。

【2年生算数】

【やってみよう】

直線を結んで形について考えていきました。

【班で考えよう】

話し合いながら、いろいろな図形を仲間分けしていきました。

★お知らせ★

2学期末授業参観

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

18(月)6年生ハンドボール教室

(くまモン来校)

19(火)やちわっこ集会

5年生ブロック別球技大会

20(水)芸術鑑賞会

(京都フィルハーモニー合奏団)

21(木)3年生八千把コミセン見学

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

プログラミング学習で…

☆令和元年11月14日(木)

研究授業がありました

研究授業がありました。3年生算数「1けたをかけるかけ算の筆算」の1時間目の授業でした。研究テーマ「主体的・対話的で深い学びを実現する指導法の工夫」に迫るための3つの視点のうち、視点2「対話的な学び」を中心に学習を組み立ててありました。プログラミング学習の「順序」の考え方で、筆算の計算をするために、タブレットPCを使用したりペア学習で意見を交換したりして授業が展開していきました。先生達にとって、プログラミング学習に対するよき学びの場となりました。

【全体学習】コンピュータにかけ算を行わせるにはどうすればいいか考えさせられました。

【ペアでの学習】2人で相談して学習を進めました。

【ペアでの学習】リンゴがどのようにふえているか考えていきました。

【学習の様子】和やかな雰囲気で学習が進みました。

【学習の様子】3×5は「3をたす」ことを5回くり返していると見て、考えを進めていきました。

来年度実施される新学習指導要領で、プログラミング学習を通してプログラミング的思考を育成していくことになります。目的やゴールから逆算し、物事を順序立てて考え、結論を導き出し、実行するプログラミング的思考について、今後さらなる研究を進めていきたいと思います。

歌声フェスタがありました。

全校児童と多数の保護者の前で、6年生は堂々と発表しました。

【3組発表】:曲名「Voices」

【2組発表】:曲名「Smile Again」

【4組発表】:曲名「Oh Happy Days」

【1組発表】:曲名「大切なもの」

【6年生全員発表】:曲名「翼をください」

【講評】校長先生からそれぞれの学級の発表について素晴らしかったところをお話していただきました。

6年生のみなさん、素敵な歌声を聞かせていただきありがとうございました。あと4ヶ月、八千把小のリーダーとして頑張ってくれること期待しています。

お知らせ

2学期末の授業参観です

11月29日(金)

授業参観 14:10~14:55

懇談会 15:15~16:00

4年生

「つなしの会」:体育館

10:00~12:00

懇談会 15:15~16:00

おまちしております

★11月行事予定★

15(金)ノーメディアデー

18(月)6年生ハンドボール教室

19(火)やちわっこ集会

5年生ブロック別球技大会

20(水)芸術鑑賞会

21(木)3年生八千把コミセン見学

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

しっかり学びました。

☆令和元年11月13日(水)

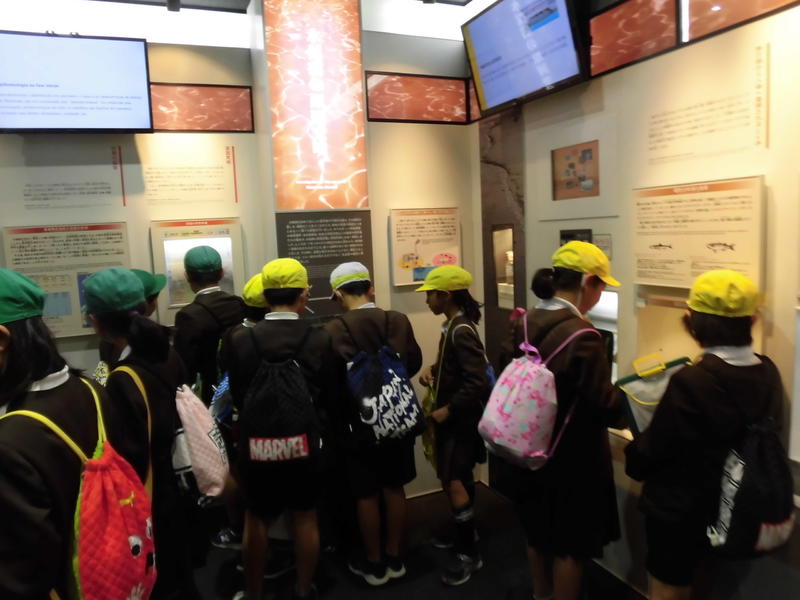

水俣に学ぶ肥後っ子教室(5年生)

本日は、5年生の「水俣に学ぶ肥後っ子教室」がありました。見学場所は水俣市立水俣病資料館、国立水俣病情報センター、県立環境センターです。子どもたちは水俣病や環境について事前に学習していましたが、語り部の方のお話を聞き、写真や映像等をじっくり見学することで、正しい知識を得ることができたようでした。さらに環境学習でも講話をいただき、身近にできる環境保全の取組を知ることが出来たようでした。

【出発式の様子】

学ぶ意欲満々でした。

【水俣病資料館見学】

集合しての諸注意もしっかり聞けました。

【水俣病資料館】

写真や展示物を真剣に見つめていました。

【水俣病資料館】

メモ欄もすべて埋めて記入していました。

【語り部の方のお話】

じっくりと話を聞くことができました。水俣病の悲惨さを知り、自分たちがすぐにでも出来ることを教えていただきました。

【水俣病情報センター見学】

展示物に触れたりメモしたりと真剣に学びました。

【お弁当】

広い芝生で楽しくお弁当を食べました。

【環境センターでの講話】

具体的に分かりやすく環境について話をしていただきました。

【班ごとでの活動】

友だちと協力して環境に優しい製品を見分けていきました。

【集合写真です】

たくさんのことを学んだ「水俣に学ぶ肥後っ子教室」でした。

★11月行事予定★

14(木)歌声フェスタ

15(金)ノーメディアデー

18(月)6年生ハンドボール教室

19(火)やちわっこ集会

5年生ブロック別球技大会

20(水)芸術鑑賞会

21(木)3年生八千把コミセン見学

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

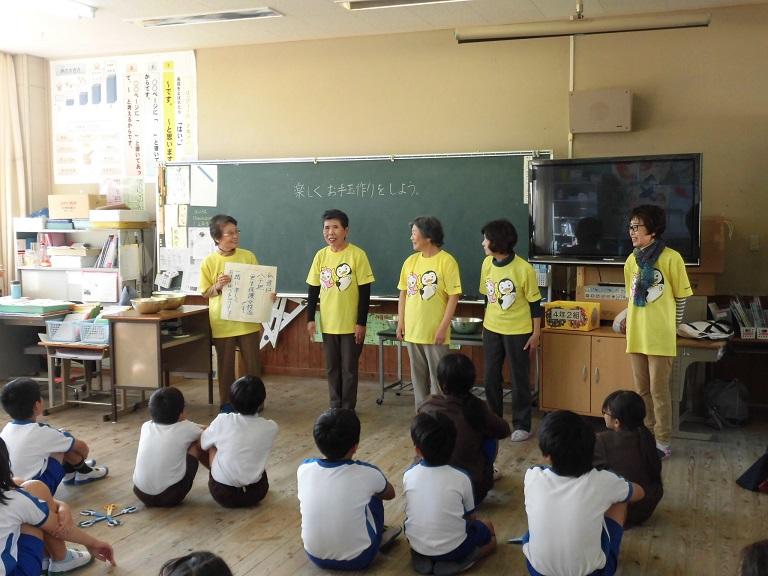

遊び道具作りを通して…

☆令和元年11月12日(火)

4年生 お手玉作り

本日は、4年生のお手玉作りがありました。八千把校区更生保護女性会20名のみなさんにおいでいただき、4年生各クラスに分かれて作り方を教えていただきました。お手玉を手にすることが初めての子たちもいて、自分が作ったお手玉を披露したり、早速練習に打ち込む子もいたりと楽しんで活動できていました。教えていただいた女性会のみなさん本当にありがとうございました。

【各クラスでご挨拶】

お住まいの町内も知らせていただき親近感がわいたようでした。

【作り方の説明】

ひとつひとつ作り方をていねいに教えていただきました。

【自分で作りました】

班に分かれて自分で作っていきました。

【楽しみながらも真剣に】

袋にていねいに詰め込み、結んでいきました。

【そろそろ完成】

最後の仕上げまで教えていただきました。

【完成しての遊び】

3つのお手玉で上手に遊んでいました。

【完成しての遊び】

お手玉で器用に遊べる子が多数いました。

「歌声フェスタ」最終リハーサル

本年度、6年生は「歌声フェスタ」に取り組みます。「最高学年としての自覚と誇りを持たせ、合唱を通して健全な成長と豊かな感性を育てる。」ことを目的に、学級ごとに心を一つにしてハーモニーを奏でます。本日体育館での最終リハーサルを迎え、透き通った伸びのある歌声が体育館に響き渡り、本番が待ち遠しくなりました。11月14日(木)5校時、全力で取り組む6年生の姿が見られること楽しみにしています。

【1組の様子】

【2組の様子】

【3組の様子】

【4組の様子】

11月14日(木)14:10~14:55

本校体育館で開催です。

★11月行事予定★

13(水)5年生水俣に学ぶ肥後っこ教室

2年生相撲大会

14(木)歌声フェスタ

15(金)ノーメディアデー

18(月)6年生ハンドボール教室

19(火)やちわっこ集会

5年生ブロック別球技大会

20(水)芸術鑑賞会

21(木)3年生八千把コミセン見学

25(月)委員会活動 愛校作業週間

26(火)熊本県学力調査(国語)

27(水)熊本県学力調査(算数)

29(金)授業参観、学級懇談

4年つなしの会

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長

運用担当者

主幹教諭

情報集約担当者

生徒指導主任

人権教育担当