学校生活

学校再開を願って

学校は、新型コロナウィルス感染防止のため一斉臨時休校ですが、先生たちは学校再開に向けていろいろな準備をしています。

・休校中の子どもたちの家庭学習プリント等の作成

・未履修の学習についての補修計画

・教室等のアルコール消毒

・花壇や学級園の環境整備

・年度末の成績処理や事務整理、諸表簿点検

・来年度に向けての会議

・学力アップ&指導力アップに向けての校内研修

・図書室の本の整理

・家庭訪問並びに地域パトロール

など、皆さんが登校できるようになったとき充実した学校生活を送ってもらえるように準備を行っています。

児童の皆さんも、家庭で、1年間の学習のまとめや苦手だった所のやり直しをやって、新学期に備えてくださいね。

早く皆さんに会いたいです。

初雪

小学校にも少し雪が積もりました。

かき集めてミニミニ雪だるまを作りました。

みんなで遊べて楽しかったです。

読み聞かせ「風の電話」

今年度最後のお話会がありました。

読み聞かせ「おひさま」の会の皆様には、一年間、季節やその時々の行事に合わせたお話をたくさんしていただき、感動をたくさんいただきました。

そして、子どもたちは、会話文の読み方やト書きの読み方など、声の強弱、速さ、声色など、表現力もたくさん学ばせていただきました。

最後の読み聞かせは、3月11日の東日本大震災の時のことをイメージして作られた「風の電話」という絵本でした。

山の上にある一つの電話。

亡くなった方にもメッセージが届くと言われている電話。

様々な家庭環境にいて、話したい相手や伝えたいことがある動物たちが、かわるがわる訪れる電話。

大切な人を亡くした経験がある人は、涙なくしては聞けないお話です。

「あの時、こう伝えておけばよかった」

「あの時、気持ちを聞いておけばよかった」

「あの人だったら、こんな時、どうするだろう・・・相談にのってほしい」

私も、こんな電話があったら、話したい人や話したいことがたくさんあります。

大切な人を思い出し、伝えたいことは日頃から相手にしっかり伝えておこうと改めて思ったお話でした。

消しゴムはんこ作り

郵便局長様においでいただき、消しゴムはんこ作りをしました。

デザインまでは簡単にできましたが、いざカッターで削っていく作業になると、うまく直線にならなかったり、削らなくていいところまで削れてしまったり・・・とっても難しかったです。

でも、とってもステキなはんこができました。

嶽本様、ご指導ありがとうございました。

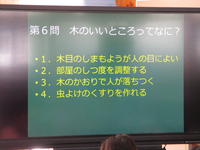

森林組合の方と学習

くま森林組合の眞鍋様と白竹様においでいただき、森林のの歴史や働き、木でできた建物の効果、森林組合の仕事など多岐にわたるお話をしていただきました。

やはり、その仕事に携わっておられる方のお話は、様々なご経験に基づくものなので、たいへんおもしろく聴き応えがあります。

今、ニュースで報じられているオーストラリアの山火事の面積についても日本の面積の四分の一ほどと聞いてビックリしました。九州と同じくらいの面積が焼けているということですものね。

子どもたちも「へぇ~」「なるほど」「たしかに」・・・などと、初めて知ったことに驚いたり、納得したり、たいへん興味深く聴き入っていました。

ご多用な中、ご講話ありがとうございました。

森林組合では、どんぐりや木ぎれなどの木材や木の実を使った工作も教えておられるとのことですので、生活科や図工、万江ウォッチングなどで早速教えていただこうと思います。

自由参観日

今日は、自由参観日です。

おうちの方に授業を参観していただいています。

おばあちゃんにも来ていただいて、子どもたちも嬉しそうです。

4・5年生は、午後、郵便局長様にゲストティーチャーで来ていただき、消しゴムを使ったはんこ作りをします。

是非、ご参加ください。

地域の方と昔遊び体験

子どもたちのおじいちゃん、おばあちゃん方や、地域の方においでいただき、昔遊び体験活動を行いました。

竹馬やおはじき、カルタやすごろく、はねつきなど、いろいろな遊びを教えていただきました。

5~6個のお手玉を器用に扱われる様子に尊敬のまなざしの子どもたちでした。

3校合同研究会

今年度最後の3校合同研究会が本校で行われました。

今回は、2・3年生の算数の授業を、山江村小中学校の先生方全員に観ていただきました。

タブレットPCや電子黒板、デジタル教科書、思考ツールなどを活用し、複式指導におけるICTの効果的な活用法や授業改善について研究を深めました。

三、四年生 地域のよかとこ探し

3、4年生は西福寺、万江阿蘇神社、ゆっくりの物産館見学に行きました。

地域の方々やお店の方々にたくさんの質問をさせていただきました。

みんな興味を持って話に聞き入り、メモを取っていました。

知らないことがたくさんあったので、有意義な見学になりました。

ご協力いただいた地域の皆様ありがとうございました。

緑の少年団 植樹

緑の少年団が、山江村の植樹活動に参加しました。

植樹後は、シシ汁やおにぎりをおごちそうになりました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。