学校ブログ

シンボルツリーも落葉

今月初旬から紅葉しはじめた本校のシンボルツリーの楓も落葉の時期となっています。登校してくる子ども達の中には、落葉したきれいな紅葉を拾っている姿も見られます。

「かえでのみち」に落葉した紅葉は、子ども達が遊ぶ際に落ち葉で滑ったりしないため、用務員の田尻先生が掃き集められるのが毎朝の日課となっています。

夢のあと・・

朝の楽しそうな雰囲気の体育館や武道場、こうしのみちは、いつもの空間に戻り、まさしく「夢のあと・・」といった感じです。

PTA主催となる初めての試みとしての「楓の森フェスタ22」には、多くの子ども達や保護者の方々をはじめご家族の皆様がご参加いただきありがとうございました。

今回のイベントは、PTA役員で会員の方々への事前アンケートをもとに、イベントサポーターを募集し、イベントサポーターの方が中心となって各ブーズの企画・準備をこの一か月間で行って頂きました。この1か月の企画や準備の過程の段取りは、子ども達にも学んで欲しいほど、自主的でアイディアを出し合い、意見交換をしながら行われていました。

当日は、さらに当日サポーター40名程の方々が、ご都合のいい時間帯に早朝の準備やブースの受付、片付けなど分担して運営して頂きました。まさしく合志楓の森小学校PTA「力」が見られた「楓の森フェスタ22」だったと思います。

役員やサポーターの方々は、イベント終了(15時)後に片付けを終え、かなり遅い昼食をとられていました。

子ども達も楽しい1日になったのではと思います。関わって頂いた皆様に感謝いたします。

ことのは作品コンクール表彰式

17日の午後、合志市文化ホールで「第11回合志市ことのは作品コンクール」(合志市教育委員会主催)表彰式が行われました。一行詩、ポエム、作文、短歌(短歌は中学生のみ)の4部門に市内小中学生の作品4750点の応募があり、それぞれの部門の優秀賞、優秀賞、入賞作品の表彰式でした。

合志楓の森小からも9作品8名の子ども達が入賞しました。

合志楓の森中吹奏楽(楓の森フェスタ22)

「楓の森フェスタ22」のステージブースでは、11時から合志楓の森中学校吹奏楽部が演奏をしてくれました。

「ドラえもん」「ディズニー映画メドレー」「風になりたい」の3曲を演奏してもらい華を添えてくれました。中学校では何度か演奏の機会があったようですが、小学生や保護者の方々は初めて中学校吹奏楽部の演奏を聴く機会となり、吹奏楽部に憧れた子ども達もいたのではと思います。

中学生に混じり(中学生の気分になって・・)、小学校の米澤教頭先生も吹奏楽部の一員として演奏してくれました。

「楓の森フェスタ22」

10時前から東門、北門には、子ども達の姿が見られるよう二なり、10時ちょっと前には「楓の森フェスリバル22」がスタートしました。子ども達やご家族の方々が、それぞれのブースで楽しんで頂いています。部活動を終えた合志楓の森中学生も来場してくれて、兄弟姉妹で楽しむ姿も見られます。

「楓の森フェスタ22」はじまるよ!

本日(17日)10時からPTA主催「楓の森フェスタ22」が開催されます。

昨夜は、バザー会場となる武道場でサポーターの方々で遅くまで準備をしていただきました(関連ブログ)。今朝は7時30分から当日サポーターの方々も加わり、体育館とこうしのみちで体験ブース、ステージブース、飲食ブースの準備が段取りよく進められています。いつもの学校とは違う「楓の森フェスタ」仕様に体育館・武道場・こうしのみちも変わり、ワクワクしてきます。

いつもどおり東門と北門から入られます(東門からは昇降口をとおってください)。10時からスタートです。

準備着々と・・楓の森フェスタ22

明日は、PTA主催の初めての「楓の森フェスタ22」が10時から体育館・武道場・こうしのみちで開催されます。

バザー会場となる武道場で夕方から、担当サポーターとPTA役員の方々で事前の準備が行われています。PTAの皆様にご提供いただいたバザー用品が剣道場いっぱいに並べられています。「えっこれも!」「これいいな」と教職員もテンションがあがるほどの品ぞろえです。無料の標準服コーナーもあります。

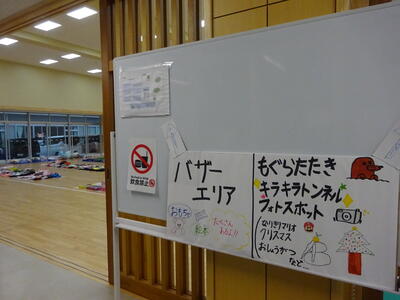

バザー担当サポーターの方々のてづくりのお楽しみコーナー(トンネル、モグラたたき、フォトスポットなど)は柔道場に設置されています。体験ブース担当サポーターの方々作成の「なぞとき」の一部も掲示されています。子ども達がワクワクする顔が浮かびます。

また、明日のステージ部門では、合志楓の森中学校の吹奏楽部の演奏が11時から行われます。お願いをして短い期間の中で練習を行ってもらいました。今日の放課後も明日の楽しげな演奏曲がきこえていました。明日は、中学生に交じって、サプライズゲストもいるようで、楽しみにしていてください。

とまならい「つなぐんぐん」

週末の金曜日の5・6時間目、一週間の最後の時間です。4年生3クラスは、この日のこの時間にあわせて、図工「つなぐんぐん」の授業をいれてありました。新聞紙で筒を作って、それをつなげて、創造物を作っていく学習です。1組は小多目的室、2組は武道場、3組は大多目的室に移動し、まずは筒を大量生産!その後、グループで思い思いに「つなぐんぐん」。子ども達の発想はどこまでも伸び、とめどなく広がっていきます。

4年生担任の先生方が、週末のこの時間に設定したのも分かります。次の時間を想像すれば・・・。

第2回手洗いコンクール

保険員会主催の「第2回手洗いコンクール」、今回は、事前に手洗い実験スライドなど事前の啓発活動(関連ブログはこちらから)も行ってのコンクールです。

今回の結果は、5年4組!!クラスみんなで気合いを入れて?取り組んだとのことです。次回までの金のボトル!が手洗い場に輝いていました。

なかよしフェスタ(第2回)

2・3時間目に体育館で、小学校のわかば学級と中学校のもみじ学級の合同の「なかよしフェスタ」を開催しました。2回目となる今回は、保護者の方々にも参加して頂いて賑やかなフェスタとなりました。

小学校のわかば学級では、これまでなかよしフェスタに向けて、内容を考えたり、色々なモノを制作したり、試作品を調整したりと各クラスで準備を進めてきました。今回、小学校からは「玉入れゲーム」「わなげ」「パターゴルフ」「まとあて」「さかなつり」、中学校からは「ワークショップ(紙飛行機づくり)」の6ブースが出店されました。各ブースには、景品として子ども達手作りのおもちゃ、アクセサリー、しおりなどがあり、参加者も楽しみながら各ブースを回っていました。

いつもありがとうデー!

低学年(1・2年生)からのお兄ちゃん、お姉ちゃん達へのクリスマスプレゼント?!は、運動場にあるブランコなどの遊具の遊び券?です。

先週から運動場の学年で遊べる場所の制限をなくして、また土手でも遊べるようになりました。高学年のクラスで、その事を担任が子ども達に伝えると「やったー!!」と大喜びの反応だったそうです。続けて、担任まら「しかし、遊具は低学年優先です」と伝えると、「えー…。ぼくたちもブランコで遊びたいです。」とがっかりした様子だったとのことを受けて、低学年から上級生への感謝の気持ちを込めて「いつもありがとうデー!」の設定となりました。

先週の昼休み限定で、9日(金)は3年、12日(月)4年生、13日(火)5年生、14日(水)6年生に一時的に低学年から遊具優先権をいただきました。各クラスで担任の先生から「低学年からのクリスマスプレゼントだよ!いつもありがとうディ!です!」と子ども達につたえてあります。

ブランコはいくつになっても乗りたいものなんですね。

たてわり人権集会

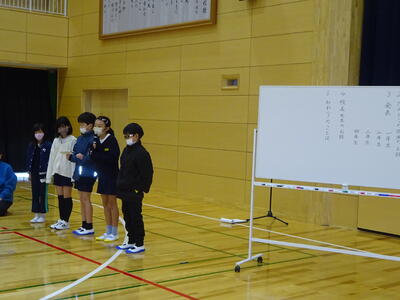

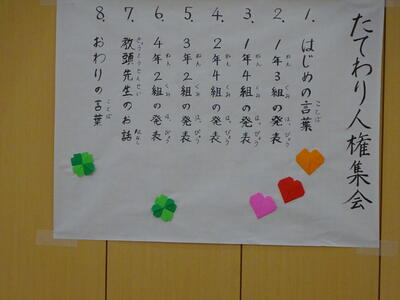

人権月間の期間中に各クラスで学習したことを学年で共有するために、学年人権集会をこれまで行っていましたが、今回初めて「たてわり人権集会」を行いました。2時間目に体育館で1-5・2-2・2-3・3-3・4-3、3時間目に体育館で1-1・1-2・2-3・3-1・4-1、武道場で1-3・1-4・2-4・3-2・4-2のたてわりの集会です。5・6年生は合志楓の森中学生とのたてわりで行います(状況によってオンライン集会)。

司会は4年生が担当し、3年生がはじめの言葉とおわりの言葉を担当し、今回の集会では最上級生となる4年生の進行や聞き方は、見ていて頼もしさを感じました。

学習したことについて各学年からの発表と他学年からのお返しや感想を出し合いました。体育館や武道場で、ちょっと寒い中での集会でしたが、子ども達の発表は心が温かくなるような内容で、他学年交流もでき、とてもいいたてわり人権集会となりました。

1年生のおんがえし

2時間目、体育館で1年生の生活科「あきのおもちゃランドであそぼう」が2年生を招待して開かれました。1年生の生活科で、お隣の菊池恵楓園で探してきたどんぐりや松ぼっくりなどを材料に作ったおもちゃ(けんだま、マラカス、ボウリング、すべりだい、めいろ、こま、やじろべえ)のお店を班で開いて、2年生のお兄ちゃん、お姉ちゃんに遊んでもらい、「おもてなし」をしました。

これまで、学校探検やアサガオの種をもらったりと2年生にいろんなことをおしえてもらった「おんがえし」をしました。2年生は、この後1年生にお礼を手紙を書いていきます。

「みんなの図書館」に掲載されました

菊池市民で作られた図書愛好家の方々の菊池市図書館友の会のホームページ「みんなの図書館」で、合志楓の森小・中学校の図書室を紹介して頂きました(菊池図書館友の会HP「みんなの図書館」関連ベージはこちらから)。

「菊池市図書館友の会」は、菊池市の図書館が、誰もが自由に利用できる学びの場、交流の場、情報発信の場となるよう図書館を協力支援することを活動目標とされ、様々な活動に取り組まれ、ホームページ等での啓発、情報発信等もその一環です。今回、ホームページに掲載された内容は、同会の会報誌「みんなの図書館(1月 正月号)」にも掲載されるとのこです。

心強いサポーター「楓の森フェスタ22」

17日(土)にPTA開催の「楓の森フェスタ22」は、PTA役員と企画サポーターの方々で準備を進めてこられましたが、さらに当日の準備や運営をサポートしていだくサポーターの方々との打合せが19時から大会議室で行われました。当日サポーターは40名近く集まっていただき、それぞれ担当していただくブースごとで打合せをしていただきました。

当日のご都合で、イベント前の準備だけをサポートしていただく方など、改めて多くのPTAの会員の方々によって創りあげられているなと実感しています。合志楓の森小には、このような心強いサポーターがたくさんおられてありがたいです。

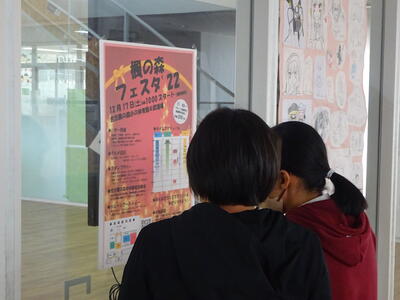

楽しみ楓の森フェスタ22

教室や校舎の小学校エリアにはPTA主催の「楓の森フェスタ22」のポスターが掲示されています。早速、クリスマスカラーのポスターの周りには子ども達が集まって「射的に行きたい」「なぞとき、なんだろう?」「大抽選会いいね」と話題になっています。楓の森フェスタ22.pdf

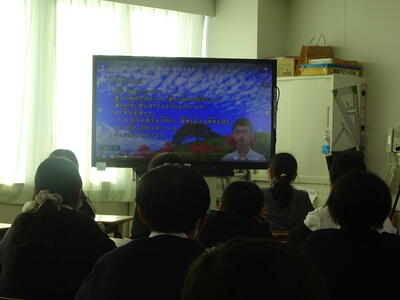

熊本県人権子ども集会

6年生がオンライン(オンデマンド)で「熊本県人権子ども集会」に参加(視聴)しました。コロナ禍のため3年連続で、オンライン開催となりましたが、それまではパークドームを会場として、県内の小・中・高校生が集まって、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす集会として行われていました。熊本県人権子ども集会チラシ.pdf

今回も中・高校生が実行委員となって企画から進行をして、県内の小学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校の児童生徒が体験や活動報告を視聴しました。

人権月間で各学年で人権学習を行っていますが、他の学校の取組や体験を聞くことで、それぞれの考えも深まったようでした。

楓の森小・中でも今週、たてわり(異学年)で人権集会を行い、学びを共有していきます。

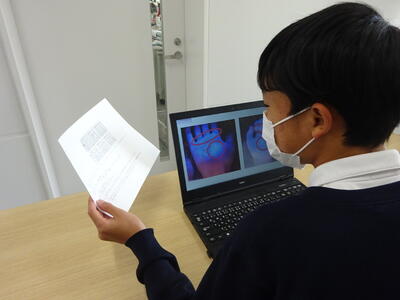

手洗い実験スライド

11月の委員会活動で保健委員会で行った手洗い実験(関連ブログはこちら)をもとに、手洗い啓発のスライドを保健委員会が作成しました。校内用は、保健委員の音声での説明が加えられたパワーポイントとなっています(掲載しているものは音声なしのスライドです)。手あらい実験.pdf

水だけで洗った時と石けんを使って洗った時の汚れの落ち方の違いや、汚れが落ちにくい箇所の紹介、そして手洗いのポイントを分かりやすくスライドに仕上げてあります。

今週(12日~16日)は、保健委員会主催の「第2回手洗いコンクール」も開催されます。

遊びの天才(草スキー場発見)

昼休みにダンボールを手に遊びに行っていた5年生に「(ダンボール)何に使うの?」と尋ねると「草スキーです」と即答されました。

草スキー????どこで????

子どもの後をついて行くと、掲揚台横ののり面が「楓の森草スキー場」となっていました。他の子どももダンボールを手に思い思いの滑りを楽しんでいました。お米作りをしているおばあちゃんから米袋をもらってきている強者もいて、子ども達の意欲の高さに圧倒されました。子ども達は遊びの天才です。

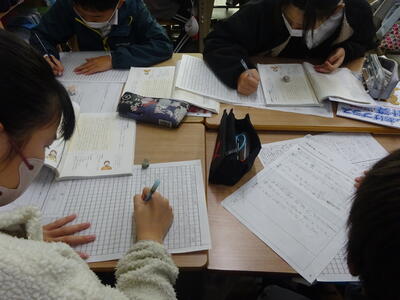

一生モノ(卒業文集)

6年生では、卒業文集の制作が始まっています。題名、構成を考え、まずは下書きに取り組んでいます。本校の卒業文集は、卒業アルバムと一体となっているため、「一生モノ」の文集となります。十数年後、小学校6年生時代に自分が書いた作文を読んで、どんな思いや感想を持つのだろうかと想像します。

担任の先生方としても「一生モノ」だけに、これから誤字脱字を含めて添削に気が抜けない日々となります。清書は年明けでしょうが、「今」の自分をしっかりと見つめて書いています。

校内書写展(~16日)

合志市教育委員会と合志市校長会で毎年開催している合志市文化祭「書写の部」で、市内の全校児童生徒が取り組んだ作品の審査が先日、合志小学校で行われました。

各学年の課題は、低学年は硬筆で、1年生「手の中のレモンは、お月さまのようないろでした。」、2年生「牛は、くるりとむきをかえると、風のように走っていってしましました。」、3年生以上は毛筆で、3年生「つり」、4年生「白馬」、5年生「飛行」、6年生「街角」です。

特選、入選、佳作となった本校の各学年の作品(各学年20点ほど)を地域交流室で展示しています。16日(金)までの9時から16時30分まで観覧ができますので、ぜひご来校ください。

災害を想定した研修

10月に合志市総合防災訓練が本校をメイン会場として実施されましたが、本校の今後の防災体制を整えていくために、事務室としてどう関わっていくのかということで、事務室の上田先生、渡辺先生、中学校事務の岩木先生の3人が、休日に自主的な研修を行われていました。講師として、有浦氏は、熊本地震で兼の災害対応に関われた熊本県器機管理防災特別顧問で熊本大学客員教授の有浦氏に来ていただきました。

実際の災害を想定しながら、人員がどこにどれぐらい必要か?、ルートは?、必要な物品は?、優先順位は?と一つ一つ確認をしていきました。今回、いろいろと指摘を受けたことを学校内で整理し、2月には、実際の災害を想定したシュミレーションを行う予定です。

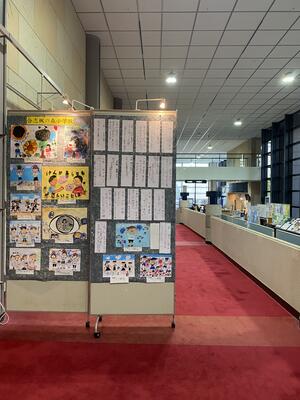

合志市人権フェスティバル

本日の午前中、市総合センターヴィーブルの文化ホールで「第17回合志市人権フェスティバル」の講演会が行われました。元九州産業大学教授で、林 力氏(98歳)が「私と部落とハンセン病」の演題で講演されました。感染対策のため、入場者を制限しての開催のため300名ほどの方々が参加されました。講演の中で「自分は差別はしていないと思っていても、結果的に差別していたことになっていることがある。それは、現実を知らないことによる」との話もあり、参加された方々とともに人権について考える時間となりました。

現在、ヴィーブルホールには、合志楓の森小学校をはじめ、市内の小中学校の児童生徒のポスターや人権標語が掲示をされていますので、ぜひご覧いただければと思います。

小児生活習慣病の予防

小中学校では、毎年、全児童生徒の健康診断を実施しています。これにより、疾病等を早期に発見し、早期の治療が可能となっています。健康診断では、地域におられる学校医や学校歯科医、学校薬剤師の方々を含め、菊池郡市医師会立病院にお世話になっています。

先日、「菊池郡市公立小・中学校児童生徒健康診断(心臓・腎臓)体制整備推進委員会」が菊池郡市医師会館で行われました。心臓検診は、小学1・4年、中学1年生で心電図による検査、腎臓検診は、全児童生徒が検尿による検査を実施しています。生活習慣病関係では、ここ数年、糖代謝で要精査や要加療となる児童生徒が増加傾向にあるとのことでした。また、九州学校保健会大会では、コロナ禍で、児童生徒の1日の運動量が1時間減少し、逆にゲーム等に費やす時間が1時間増加したとの報告もあり、こうしたことも糖代謝に影響している可能性もあるとの話がありました。

本校では、体育の授業だけではなく、休み時間には多くの子ども達が運動場で遊ぶ様子が見られます。体育委員会が行っているLet's楓スポーツタイムなど、様々な取組をとおして、子ども達の健康維持を図っていきたいと思います。

毎日のルーティーン

校舎前の通称「かえでのみち」の運動場側に掲揚台が4本設置されています。国旗と市旗、小学校と中学校の校旗が毎日揚げられています。企画委員会の5・6年生の担当が登校後に合志市の市旗と小学校の校旗を掲揚し、下校前に降ろしてくれています(中学校が国旗と中学校の校旗を担当)。雨が降ってきた時には、休み時間などを使って早めに旗を降ろして、ぬれた旗を室内に干してくれています。

担当の子ども達にとっては、毎日のルーティーンとなっていますが、これが当たり前となっているのがスゴいことだなと感心します。

ご協力に感謝(楓の森フェスタ22)

12月17日(土)のPTAイベント「楓の森フェスタ22」では、販売(バザー)ブース、体験ブース、ステージブース、飲食ブースの各ブースのサポーターの方々が着々と準備を進められています。各ブースの企画のやりとりや準備の様子を見ているだけでもワクワク感がある内容となっています。

販売ブースからバザー用品提供の協力のお願いを11月末から行っていますが、担当サポーターの方々による整理等をここ数日の午前中に地域交流室で行われています。保護者の方々から多くのバザー用品の提供があっているようで、大変ありがたく思います。

バサー用品の提供は明日(9日)までとなっていますのでよろしくお願いします。詳細はバザー提供品のおねがい.pdf 受け取り場所.pdf

まちたんけん(御代志駅)

2年生の生活科で、まちたんけんの一つで新しくなった「御代志駅」に3・4組がが行ってきました(昨日は1・2組)。合志市が現在進めている御代志土地区画整理事業で10月に新しくなった御代志駅は駅員さんが1名常駐されていますが、昨日と今日は2年生のために上熊本駅から説明に来ていただきました。

御代志駅は1日、約1000人程が利用されていることや使っている電車の車両が東京の地下鉄で走っていた車両であること、その他、子ども達からの質問に一つ一つ分かりやすく答えていただきました。最後は、構内にも入らせてもらい、電車を間近に見ることもでき、大満足の2年生でした。

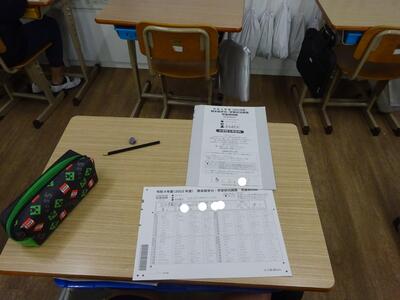

熊本県学力・学習状況調査

先日、中学校でも実施されていましたが、今日の2時間目から小学校出熊本県学力・学習状況調査を3年生から6年生まで行いました。2時間目が国語、3時間目が算数、4時間目が学習状況についての質問紙(アンケート)です。

国語と算数では一人一人のこれまでの学習の定着を確認し、質問紙では、それぞれの学校生活が学習への意欲、基本的な生活習慣(睡眠や食事など)や家庭学習などについて約100項目ほどの質問に回答していました。今回の結果は、2月頃に各家庭にもお渡しできると思います。

人だかりの人気者?!

合志市電子ライブラー運用開始式が行われた3時間目が終わった休み時間の多目的室には、5年生人だかりができていました。お目当ては、合志市公式キャラクターの「ヴィーブルくん」と熊本日日新聞社のキャラクター「ぷれすけくん」です。運用開始式にも華を添えてくれた2人?に子ども達はベダベタと抱きついていました。これだけ子ども達に囲まれたヴィーブル君とぷれすけ君もうれしかったのではと思います。

運用開始式ではしっかりと話を聞き、ばっちりとタブレットを使っていた子ども達ですが、休み時間になると楽しむことも忘れず、メリハリのある5年生です。

合志市電子ライブラリー運用開始式(5年生)

3時間目に合志市電子ライブラリー運用開始式に5年生が参加して多目的室で行われました。

「合志市電子ライブラリー」は、熊本日日新聞者のこども新聞「くまとも」の記事をデジタル版(社会、総合・地域学習、プログラミング学習、キャリア教育、防災教育、環境学習、人権学習、平和学習などのコンテンツ)として子ども達が活用できるもので、県内では合志市が初めて導入されました。

開始式では、荒木市長から「菊陽町へのTSMCなどの世界的企業の進出や国際化の中で、タブレットを通してみなさんにも世界に目をむける一つにしてほしい」という内容の話があり、中島教育長からは「インターネットの世界で正しい知識を得る情報リテラシーを身につけ、家庭学習の一つとして、合志電子ライブラリーを毎日、閲覧してほしい」という話がありました。

運用開始式の後、5年生は各教室に戻り、実際に合志市電子ライブラリーを使っていました。合志市電子ライブラリーは、市内の小学校3年生から中学生の一人一人にIDが与えられ活用することができます。

詳細は2_合志市電子ライブラリーチラシ.pdf

保育士研修

今年度、幼稚園や保育園に新規採用された先生が近隣の小学校で研修を行う小学校等訪問で、このみ坂保育園の福嶋先生が1年5組で1日研修を行っています。

朝は、このみ坂保育園の後藤園長先生も来校されており、5組のこのみ坂保育園を卒園した子ども達も「えんちょうせんせーい」と久しぶりに会えてうれしそうでした。

5組の子ども達は、黒板に福嶋先生も迎えるためにかわいらしい絵をみんなで書いてくれいて、教室に迎える際も「花道」を作って歓迎してくれました。福嶋先生の緊張も一気にほぐれたようでした。

小学校からも6月に保育園実習をさせてもらっており、これも幼保、小・中連携の一つです。

行ってらっしゃい!(中学校修学旅行)

合志楓の森中学校2年生は、今日から修学旅行です。2泊3日(8日まで)の日程で、沖縄県に出発しました。昨年度(現在3年生)は、新型コロナウイルス感染症が拡大していたこともあり、期日や日程、目的地を変更して実施されていました。体育館での出発式を終え、足どりも軽くバスに乗り込み熊本空港に向け出発していきました。

3日間の修学旅行の様子は、中学校ホームページ(こちらをクリック)で渕上校長先生が随時更新されていきますのでご覧ください。

第2回目の学級びらき

5年1組の中村先生が産前休暇に入られました。先週末には、クラスの子ども達がサプライズでお別れ会をしてくれたそうです。本来は、代替えの先生が配置されるところですが、報道等でもご承知のとおり教員不足の影響は、本校も例外ではありません。

そのため、教務主任で算数少人数指導をしていた森田先生に4か月間、5年1組担任をお願いしています(教務主任兼務)。森田先生は、昨年度の算数少人数で5年生(昨年度4年生)に授業されており、分離前の合志南小3年生の担任だったこともあり、5年生には縁のある先生です。今日の1時間目は、改めて森田先生の自己紹介と子ども達一人一人の自己紹介が行われていました(自分の名前、好きなこと、4か月間頑張りたいこと、最近のこと:楽しかったことや悲しかったことうれしかったこと、くるしかったこと)。

とても和やかな雰囲気の中での第2回目の学級開きでした。

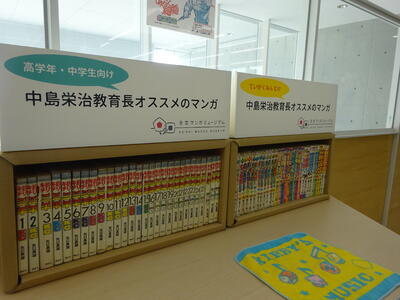

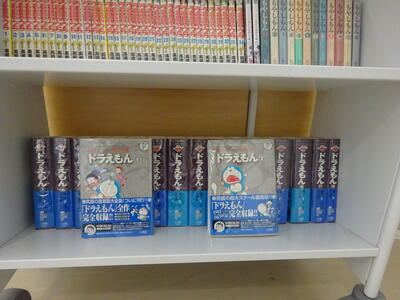

マンガの入替(合志マンガミュージアム出張所)

2日(金)の放課後に、図書室前廊下のマンガミュージアムのマンガの入替を行っていただきました。約3か月のペースで、合志マンガミュージアムから来て頂き100冊ほどのマンガを入れ替えていただいています。

今回は、見たこともない分厚い「ドラえもん」や「キングタム」(私も好きです)、中島教育長のオススメでは「釣り吉三平」や藤子不二雄さんの「忍者ハットリくん」や「怪物くん」などが並んでいます。

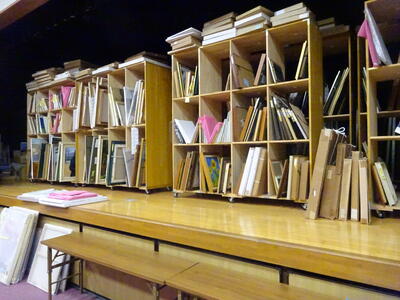

来年も楽しみ「金陽会」作品展

11月24日(木)から行っていた菊池恵楓園絵画クラブ「金陽会」作品展は、今日の昼休みまでで終わり、午後には撤収作業を小・中学校の先生方と行いました。作品を一つ一つ丁寧に梱包して、傷つかないように車にのせ、菊池恵楓園に5月にオープンした歴史資料館横にある旧資料館を改装した「金陽会」専用の収蔵庫まで運びました。

昨年度もそうでしたが、金陽会の絵画がなくなった後の地域交流室はさみしい感じがします。来年もこの時期に第3回の作品展を開催予定です。

学芸員の藏座さんと子ども達の会話の中で、今年のテーマが「山」だったので、子ども達からは、来年は「海がいいな」とリクエストもあったそうです。来年もお楽しみにしてください。

そんな時期か・・

本校のシンポルツリー(楓)の前に6年2組の子ども達と担任の岡田先生が集まってました。シンボルツリーを見下ろせる校舎2階のベランダには、はな咲フォトの藤原さんが何やら指示を出されています。

卒業アルバム用のクラス写真撮影が行われていました。クラスに欠席者がいない日にあわせて、藤原さんが来校して撮影をされています。

12月に入り、6年生も小学校卒業まであと4か月となりました。少しずつ卒業の時期も近づいてきます。うれいしいようなさみしいような・・・そんな時期です。

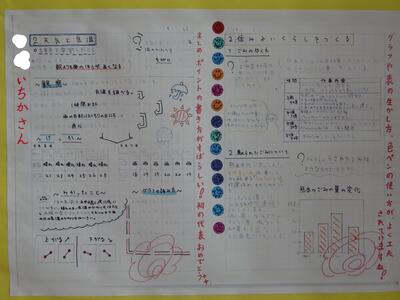

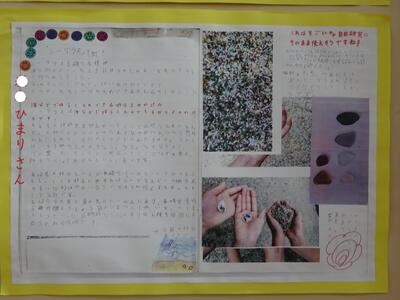

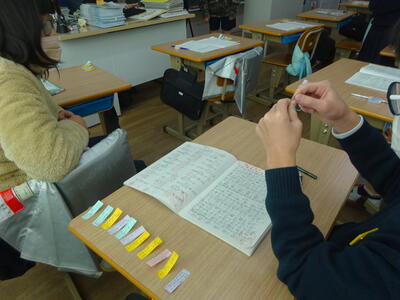

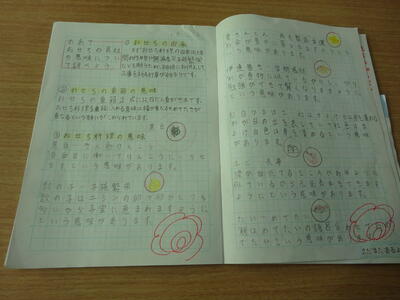

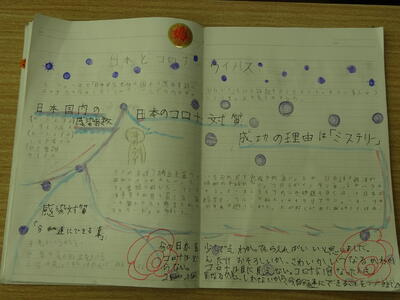

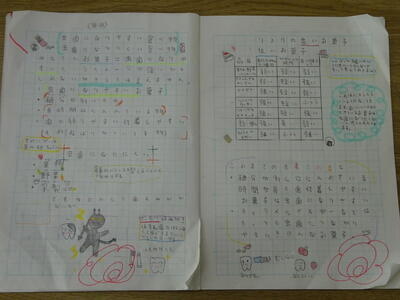

自学コンクール

4年1組の恒例となりつつある自学コンクールの2回目。教室入り口には前回のマイスター3名の自学ノート(写真)が張られてます。

今回もそれぞれのお気に入りのページを開き、他の子ども達が付せんに友達の自学のいい所を書いていました。子ども達は、友達が書いてくれた付せんが次の励みになるようで、自学ノートに勲章のように張ってありました。

その後、これはスゴいという友達のノートにシールを貼って、今回の自学コンクール3名が拍手でたたえられました。学習したことの復習や学習後にさらに調べたこと、それぞれが興味があること(「おせち」「新型コロナウイルス」など)など、自学の内容も豊富で、まさしく「自ら学ぶ」ノートとなってきている感じがしました。担任の宮田先生も前回よりさらにレベルアップしていると話されていましたが、次回も楽しみです。

おそるべし揚げパン人気!

今日の給食は「揚げパン」がメニューにありました。献立表のひとことメッセージには「コッペパンを油でさっと揚げ、ていねいに、きなことさとうをまぶします。寒い時期にはパンが固くなりやすいので、冬の時期に作るようにしています」とあります。

中学校の学年閉鎖にともない、各クラスには、揚げパンの「おまけ」が分けられていました。低学年の子ども達のパンと違い、中学生のパンはサイズも大きいため、半分にして低学年のサイズと同じぐらいです。小学校の教室のあちらこちらから、おまけの「揚げパン」への歓声が聞かれ、その後は、ジャンケンでの争奪戦?!がくりひろげられていたようでした。おかげで、おまけの「揚げパン」も完食されたようです。おそるべき「揚げパン」の人気ぶり!!でした。

水の描き方は?

先週から明日(2日)まで地域交流室で行っている菊池恵風園絵画クラブ「金陽会」作品展には、図工の時間などを使って各クラスが鑑賞をしたり、また休み時間に個人的に鑑賞したりしています。4年生は、今日(1日)と明日(2日)に鑑賞の時間が入っていますが、4年生の2人が休み時間に「観てもいいですか?」と訪れたそうです。

4年生の2人は、「通潤橋から放水している絵を描いているけど、放水の水はどのようにえがけばいいか」とキュレーター(学芸員)の藏座さんに尋ねてきたとのことでした。

今回の展示している作品のテーマは「山」ですが、中原茂敏さん作の「獅子岩」(2006年)で、天草の牛深にある獅子岩が海面に映り込んでいる作品(写真左)や、木下今朝義さん作の「彼岸花」(2002年)で、球磨川くだりを描かれている作品(写真右)をもとに藏座さんからアドバイスをもらったとのことでした。

身近で本物の作品に触れながら、自分達も絵が描ける環境があることは、スゴいことだなと改めて思いました。

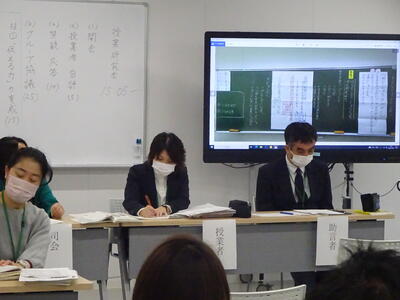

研究授業(大研)

授業力向上を目的に学校では、先生方で参観をして協議する研究授業を定期的に行っています。校内での研究授業には「大研(学校全体)」「中研(低・中・高などの集団)」「小研(学年部など)」(学校によって若干の違いがあります)といった形態があります。

今日は、学校全体で行う「大研」でした。授業者は、今年度の初任者の木庭先生で、1年2組の国語の授業でした。授業前の黙想から始まり、子ども達が先生に指示や友達の発表をしっかりと聞きながら授業が進められました。40人程の先生方が参観する中、木庭先生も子ども達もちょっと緊張ぎみでしたが、今日のめあてについてしっかりと考える授業でした。放課後には、授業研究会を行い、授業で良かった点や改善点など、本校の研究のテーマにそって意見交換が行われました。

普段は、合志楓の森中と合同での研修ですが、今回は、小学校のみでの研修でした。コロナ禍の中で、本校では初めてとなる「大研」で、ワクワク感もありました。

はみがきのしかた(ブラッシング指導)

今日は、1年1組から4組(5組は別日)で、歯科衛生士の方々に来て頂きブラッシング指導をして頂きました。毎年、この時期に歯科衛生士の方々に来て頂き行っていただいているもので、寸劇を交えたお話は、特に低学年の子ども達には、分かりやすく大人気です。今日も教室から子ども達の楽しそうな声が聞こえていました。今後、1年生のほか、3年生、5年生でも実施されます。

また、年度初めの歯科検診で治療が必要となっていた子ども達の治療が半数(50%)終了しました。まだ未治療のご家庭は、早めの治療をお願いします。

どんちゃん号に人だかり

久しぶりに「どんちゃん号」(西合志図書館の移動図書館)がやってきました。昼休みの1階ロビーには、多くの子ども達が本を入れる手さげ袋を手に集まってきます。妹に読んであげるための本を借りている子どもや、10冊以上借りる子どももいて、毎回、大人気です。学校図書室だけではなく、こうした移動図書館や公共図書館が近隣にあり、本を読む環境があることはありがたく思います。子ども達にも色々なジャンルの本を読んで欲しいと思っています。

翌日、西合志図書館にお尋ねしたところ、今回は79名の子ども達が250冊もの本を借りたとのことでした。

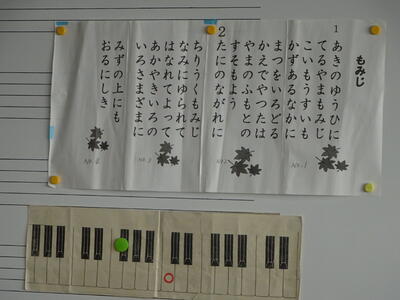

第2の校歌?!

「秋の夕日に~♪照る山もみじ~♪」、朝の教室から子ども達が歌う「もみじ」の歌(今月のうた)が聞こえてきます。「もみじ」は、4年生の音楽の教科書にとりあげられている歌で、音楽の時間にも歌っている曲です。

「松をいろどる~♪ 楓(かえで)や蔦(つた)は♪」という歌詞もあることから、音楽専科の山下先生は、「この時期(秋)には、この曲(「もみじ」)は、合志楓の森小の第2の校歌!!」と子ども達にも話ながら練習をしています。

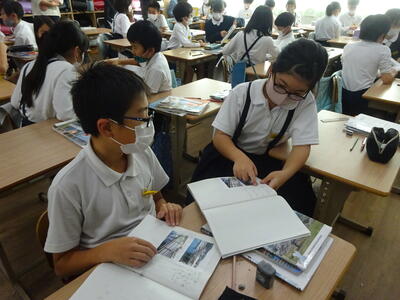

UDの視点での授業

合志市特別支援連携協議会の中学校区部会(合志楓の森中学校区)で、UD(ユニーバーサルデザイン)の視点での研究授業がありました。4年1組の宮田先生が社会科の授業を公開しました。校区内の保育園や菊池支援学校、合志楓の森小・中学校の先生方が参観されました。

今回は、UDの視点として、電子黒板や黒板とノートに同じ写真を示す(可視化)ことや、課題を全員で共有したり、視点を絞る(焦点化)こと、個人で考える時間やグループでの意見交換(共有化)など、日常から宮田先生が授業で実践されていることを中心に参観してもらい、その後授業研究会が行われました。

「金陽会」作品展一般公開中

本日(26日)と明日(27日)の10時から15時まで地域交流室で行っている菊池恵楓園絵画クラブ「金陽会」作品展の一般公開を行っています。今年は、合志楓の森小学校PTAと合志楓の森中学校PTAも主催者として、一般公開日の受付等を担当されています。

初日の今日は、午前中から本校の子ども達が保護者の方々や、広報「こうし」を見られた合志南小や南ヶ丘小から親子で鑑賞に来られています。また、昨日のテレビをご覧になられた熊本市や阿蘇市、菊池市の方々も来られました。

来場した本校の1年生が、自分のお気に入りの絵の所にお母さんの手を引っ張って連れて行き、解説(絵のすごいところ)を話してくれている姿が印象的でした。

ぜひ、この機会に「金陽会」の方々の作品をご覧ください。

さりたくなるくらい上手!

昨日から地域交流室で行っている菊池恵楓園絵画クラブ「金陽会」の展示会に、1年生や2年生が図工の時間や休み時間に見学をしています。

昨日の1年生の感想です。

「さわりたくなるくらいじょうずでした。」「きれいで さわったいそうでした。そんなぐらいさわりそうでしたが、がまんしました。また きてもいいですか。いいんでしたら、また、いきますよ。」「よく見たら、とりがいて きもちよさそうでした。」

今日の午前中は、熊本県民テレビ(KKT)の取材がありました(本日17時30分頃のニュース放送予定)。

明日(26日)と日曜日(27日)は10時から15時の間、一般公開となりますので、ご来場をお待ちしています。

黄色い海に楓の山!

生活科で2年生は、お隣の菊池恵楓園に秋さがしに出かけました。2年生は、昨年度も菊池恵楓園で春と秋の季節を満喫させてもらいましたが、今年は、菊池恵楓園と自治会のご厚意もあり、さらに広範囲で秋さがしをさせていただきました。

子ども達は、銀杏の落ち葉エリアでは「黄色い海だ~」とつぶやき、もみじの落ち葉エリアでは、落ち葉を集めて「楓の森(小)のかえでの山だ!!」と叫びながら、紙吹雪ならぬ「かえで吹雪」で楽しみ、そしてクヌギの木のエリアでは「どんぐり畑だ~!」と無心にどんぐりを拾い続け、充実した秋探しになったようです。

四季折々が見られる菊池恵楓園に隣接する小学校、ありがたい限りです。

サンマが電子黒板に!

給食の時間に、栄養教諭の橋本先生が「今日のサンマには小骨があるので気をつけて食べるようにしてください」と放送をされていました。今日の献立は、古代米ご飯、具だくさんみそ汁、白菜のおかか和え、サンマの塩焼きです。

1年1組では、担任の中原先生が、実物投影機で電子黒板にサンマを映して、サンマをほぐしながら骨をとる取り方を実演されていました。1年生の子ども達もそれぞ見ながら、上手に箸を使って骨をとっていきます(時には、両手?!を使って)。最後は、キレイにとれたサンマの「背骨」を高く掲げて満面の笑みで披露してくれています。

魚をほぐしながら骨をとって食べていく過程も学びの一つだなと改めて感じました。

朝からのぞき見(金陽会展示)

今朝の地域交流室は、いつもと違い、美術館仕様となっています。登校してきた子ども達の中には、早速、ガラス越しに絵を鑑賞している姿が見られました。クラスごとに鑑賞する時間を設定し、期間中の12月2日まで休み時間など含めて金陽会の方々の絵に触れていきます。今回、最初の見学となった1年生は、キュレーターの藏座さんに色々と質問をしていました。

地域交流室が美術館に!

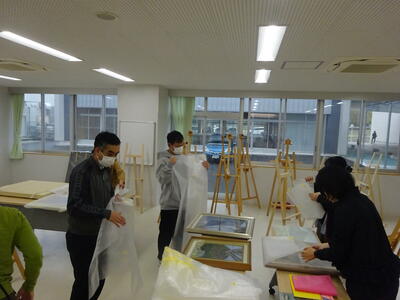

昨年度に続き、明日(24日)から12月2日(金)まで地域交流室で展示を行う菊池恵楓園絵画クラブ「金陽会」の作品展「『知らない』を観に行こうVol9」の準備を行いました。

貴重な作品を扱うため、キュレーター(学芸員)の藏座さんの指示を受けながら、地域学校協働活動推進員の箕輪さん、米澤教頭先生、松下先生、山下優子先生、堀田先生、そして中学校美術の松本先生で、菊池恵楓園のやすらぎ館に保管されている23点の作品を搬出し、地域交流室に展示しました。

明日から小・中学生は、クラス単位で鑑賞をしていきます。また今週末の26日(土)・27日(日)の10時から15時は、一般公開となります。多くの保護者の皆様をはじめ、地域の方々に美術館となった地域交流室にご来館いただければと思います。