学校ブログ

無人島に行ったなら・・

4年生の時間割の図工の欄に「無人島に行ったなら」という学習がありました。1月初旬の学年通信では、木の枝や葉っぱ、木の実などの材料あつめの協力が記載されていました。登校してくる4年生も木の枝などに加え、小石や貝殻など自然物を入れた袋を持っている子どもたちもちらほら見られました。

これらの材料を使って、4年生の子どもたちは「無人島に行ったなら」の造形活動を行っています。通学路の歩道などにある「苔」を集めてきた子どももいて、日本庭園風の無人島もできていました。

「昼休みもやろう!」という声も聞かれるなど、創作意欲をかき立てられる題材のようでした。

換気をしよう!

本校でも新型コロナウイルス感染症は減少して落ち着いてきていますが、2年間ほど見られなかったインフルエンザ罹患者も数名見られます。

校内でも継続して感染予防対策をとっていますが、対策の一つ「換気」については、保健委員会が工夫して取り組みをしてくれています。ちょうど1年前には、定期的に換気をしていくように「めくるタイプ」の掲示物を昨年度の保健委員会の5年(現6年)・6年(現中1)が作って各クラスに掲示していました(ブログ「楽しく換気」)。

今年は、常時換気ができるように、教室入り口の扉にはさむタイプを各クラスに配布してくれました。昼休みなどを使って保健委員の5・6年生が手作りで作った新たな「換気システム」?となります。かんきをしよう.pdf

限界突破!

昨年度はコロナ禍で中止となった「合志楓の森記録会」を午前中に行いました。天気はくもり(後半パラパラと小雨が一時降りましたが)、気温はいつよもり高めで記録会日和となりました。担任の先生によると、朝から子ども達は、ソワソワしていて緊張もしていたそうです。応援エリアには、各学年、多くの保護者の方々や地域の方々が見守って頂く中、4年生、3年生、1年生、2年生、5年生、6年生の順で記録会を行いました。

記録更新、何がなんでも完走、最後まで歩かずに走りきる、笑顔で走るなどなど、それぞれがそれぞれの走り(歩き)をした記録会となりました。いつもの練習と違い、いつもよりハイペースで、特に応援エリア前は100mダッシュのような力強い走りを披露する子どももいるなど、やはり保護者の方々の応援や声援は子どもたちに力を与えるようです。

3年生のある男の子は「自分の限界を突破できた」と担任の先生に満面の笑み(涙)で伝えてきたそうでです。この2週間でつけたのは、持久力や体力だけではなく、あきらめない力、自分を信じる力などそれぞれが感じ、次に生かせるのではと思います。

声援をパワーにかえて!

初開催となった合志楓の森記録会でしたが、多くの方々に見守って、温かい声援をもらったことで、いつも以上に力(パワー)がみなぎったようでした。

保護者の方々はもちろん、地域の方々、こうしかえでの森保育園の園児たち、学童のぞうさんクラブの方々、そして校舎からは中学生や小学生の他学年の子どもたち、小・中の先生方など至るところで子どもたちにパワーを与えていただきました。沿道の応援がすばらしいと評価されている熊本城マラソンに並ぶ?!応援でした。

ご多用な中、子どもたちに温かい声援等いただきありがとうございました。

小1から中3まで

1年5組の音楽は、中学校の矢野明日香先生が担任の岩田先生と一緒に授業を行っています。1年生の子ども達も矢野先生との音楽の授業を楽しみにしているようで、にこやかに歌ったり、踊ったりしながら、まさしく「音」を「楽」しんでいる雰囲気です。

こうした光景は本校では当たり前となっていますが、よくよく考えると、中学校の矢野先生は合志楓の森中学校の3年生担任で、今は高校入試シーズン中です。中学校の授業や中学3年生の進路を行いながら、小学校1年生の音楽の授業をしていると考えると、なんとも不思議な感じがしました。

今は、小学1年生も中学校3年生の先生とは思っていないのかもしれませんが・・・、中学生になって「そういえば」と振り返るのかもしれません。

子どもたちの足跡

明日は、初めて開催となる「合志楓の森記録会」です。順位を競うのではなく、一人一人が目標をもって走る(歩く)ことを目指して、2週間ほど体育の時間や休み時間にそれぞれが取り組んできました。

2時間目後の休み時間には「Let's楓スポーツタイム」として、子ども達や先生達で5分間走にも取り組んできました。「運動場1周で1パワー」の取組も100パワー近くためた子どもも見られました。また、体育の授業では、自分のペースで最後まで走りきる姿も多く見られました。

運動場のトラックは、子どもたちが毎日走り続けた「足跡」がくっきりと見られます。

明日は保護者の方々の温かい声援をお願いします。

読み聞かせの視察

PTAや地域の方々による絵本等の読み聞かせは、コロナ禍の中、近隣校でも一時中断しています。昨年度開校した本校には、読み聞かせのシステムは現在ありません。

本校の地域学校協働活動推進員の箕輪さんから保護者の方々や地域の方々と子どもたちに読み聞かせ活動ができないだろうかと相談がありました。そこで、まずは、先進校の取組を見学するために、菊池市の泗水東小学校を今朝、箕輪さんと米澤教頭先生が訪問させていただきました。泗水東小学校での読み聞かせの様子やボランディアグループの方々との意見交換を行いました。泗水東小学校には、地域の方々で作られた「ワンダー文庫」という読み聞かせグループが25年ほど活動をされており、今後、本校でも参考にしていければと考えています。

昔なつかしいメニュー(学校給食週間)

先週の月曜日(23日)から今日(30日)まで学校給食週間中の特別メニューで、本校のテーマは「合志市の昔なつかしいメニュー」でした。26日(木)が臨時休業となったため、5日間となりましたが、23日(月)はビーフカレー、24日(火)は小袖団子汁、25日(水)はミルメーク、27日(金)はビビンバどん、30日(月)はやまとにでした。詳細は食育だより【給食週間号】.pdf

特に、子どもたちが盛り上がったのが25日のミルメークでした。5・6年生には認知度が高かったですが、4年生以下の子ども達の中には初めてのミルメーク体験だった子もいて、いつもと違うコーヒー味の牛乳を味わっていました。

ご家庭でも保護者の方々が小中学校時代に好きだった給食メニューをぜひ子どもたちと一緒に話されると盛り上がると思います。

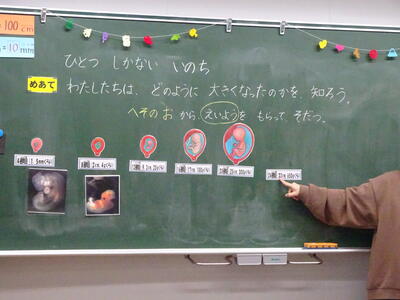

ひとつしかないいのち(2年生)

手のひらサイズの黒い画用紙を蛍光灯に向け「えー」「ちーさい」と叫んでる2年生の子どもたち。

2年生の学年だよりには「お母さんのおなかの中で、赤ちゃんがどのようにして成長して生まれるのかを知り、命の尊さに気づくことをねらいとして学習してきました。生活科でも、生まれてからこれまでの成長について振り返っているところなので、話題にしていただければと思います。参考までに、どのような内容を学習したのか、板書を載せています」と性教育「ひとつしかないいのち」の板書の写真をつけて配付されています。

2年生の子どもたちが見ていた黒い紙には、小さい穴があいています。私たちの始まりの卵(卵子)の大きさです。そこから4週目、8週目、16週目・・・と成長の過程を見ていく中で、子どもたちからいろんなつぶやきが聞かれていました。ご家庭でも授業について一緒に話を聞いてみてください。

臨時休校(断水)

本日(26日)は、凍結による断水で臨時休業としました。保護者の皆様には、急な休業(休校)にご理解とご協力をいただきありがとうございました。

昨日(25日)の昼休みの終わり頃(13時すぎ)に校舎内トイレの水がでなくなり、給食室でも食器洗浄ができない状況となりました。急きょでしたが、断水のため小・中とも5時間目を途中で終わり下校としました。また、下校前の子どもたちのトイレ使用は、プールにあるトイレに切り替え、先生方がプールの水で流しながら対応しました。児童下校後に校舎内の全トイレも先生方がプールの水をバケツで運び処理しました。

確認すると受水槽への給水管が凍結したことにより、給水ができておらず、受水槽の水を午前中で使い切ったことによる断水であることが判明しました。

凍結防止のための対策はとっていたものの今回のような気温低下には十分対応できませんでした。教育委員会とも相談して今後の対策を行っていきます。

現在は、復旧しましたので、明日(27日)は再開、通常どおりとなります。

マイナス7℃!

日本列島を覆った昨日からの大寒波、本校区内では心配された積雪はなく通常通りとなりました。しかし、登校時間帯の気温はマイナス6~7℃。子どもたちも「耳がいたい」と言いながらもしっかりと厚めの氷や長めの霜柱を握りしめて?!登校していました。季節を五感で感じる大事な体験だと思います。

それにしても学校の東門と北門のレールにわずかにあった水分を含んだ土や草でカチカチに凍るなど「大寒波」を実感した朝でした。

特別講師(地域おこし協力隊)

6時間目は4年生から6年生対象のクラブ活動の時間でした。残り2回となりましたが、マンガ・イラストクラブには、イラストレーターの特別講師の安在さんが来校してもらいました。安在さんは、崇城大学芸術学部デザイン学科マンガ表現コースを卒業後、合志市の地域おこし協力隊として、現在は合志マンガミュージアムに勤めておられます。マンガミュージアムでのマンガ教室も開かれており、そこで使われている画材やペンなども使いながらのクラブ活動となりました。終わった後には、安在さんを囲んで、マンガ・イラストクラブ以外の子どもたちも加わって、マンガの描き方や道具などについて色々な質問をしてアドバイスを受けていました。次回のクラブにも調整してきて頂けることになりありがたく思います。

自分のペースで最後まで!

ここ数日は寒い日が続いていますが、体育の授業や休み時間のLet's楓スポーツタイムで子どもたちは運動場を走ったり、歩いたりしながら「パワー」(1周1パワー)をためています。「100パワーたまったよ」という強者もいますが、それぞれのペースで取り組んでいます。数人でおしゃべりしながら運動場を歩いている子どもたちもしっかりとリフレッシュしながら「パワー」をためています。

体育の授業では、3年以上は一部、学校の外周を走っていますが、一度も歩かず自分のペースが最後まで走りきる姿が多く見られます。毎回、自分と自問自答しながら取り組んでいます。

2月1日(水)は合志楓の森記録会です。ご都合のつかれる保護者の方は、観覧場所で子どもたちに温かい声援をお願いします。保護者の皆様は、しっかりと防寒対策(防寒着等)をお願いします。合志楓の森記録会の保護者観覧場所について.pdf

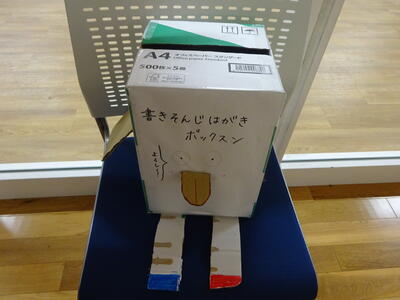

書き損じハガキ集め

企画委員会で書き損じハガキ集めが行われています。回収ボックスも担当の宮田先生の助言を受けて工夫がされています。今年の干支にちなんだ「うさぎ」をイメージした回収箱や「ラビットポスト」とのネーミングも見られます。

年賀はがきを書くことも少なくなってきているかもしれませんが、ご家庭に書き損じはがきや不要なはがきがありましたらご協力をお願いします。

集まったはがきは、熊本県視覚障がい者福祉協会・団体に送付し福祉事業に活用されます。

市文化祭「絵画の部」巡回展

合志市文化祭の「絵画の部」で特選に選ばれた作品の巡回展を地域交流室で行っています。市内8小学校の1年から6年生まで作品60点の巡回展です。合志楓の森小の児童は11点が選ばれ展示しています。子どもたちは授業の時間などで鑑賞しますが、保護者の方々も本日(23日)から26日(木)の14時30分から16時30分の時間帯でご覧いただけます。

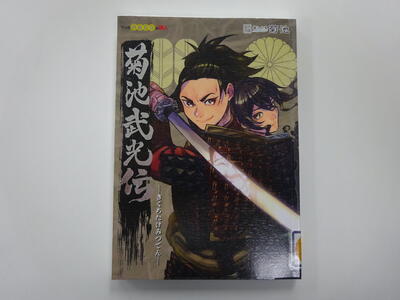

寄贈 マンガふるさとの偉人「菊池武光伝」

図書室前の廊下の合志マンガムージアムコーナーは、休み時間、小・中学生の人気スポットの一つとなっています。御代志にある合志マンガミュージアムでは、イベント「もっと知りたい『菊池武光伝』と菊池一族」が1月13日まで行われています。南方朝時代に活躍した菊池一族は、現在の菊池市の菊池神社がある場所に「菊池城」をかまえ活躍していました。15代の菊池武光公を題材としたマンガ「菊池武光伝」を菊池市教育委員会が発行されています(非売品)。このマンガは、マンガ菊池武光制作委員会・菊池市中央図書館が企画・原案を手がけ、マンガ制作には、崇城大学芸術学部デザイン学科マンガ表現コースの大学生が行ったマンガです。同時代、合志市内にある竹迫城(たかばじょう)や須屋城などもあり、地元の歴史を楽しく学ぶことができるマンガです。

今回、ご厚意により本校の図書室に1冊寄贈していただくことになりました。ぜひ読んでみてください。

詳細は合志マンガミュージアムだよりをご覧ください(合志マンガミュージアムだより(R4.12月号).pdf)

竹とんぼをいただきました

ご近所にお住まいの宮田さんから手作りの「竹とんぼ」150本程を頂きました。

きっかけは、先日、1年1組が運動場で凧あげをしていた際に、担任の中原先生が散歩をされていた方からフェンス越しに声をかけられたそうです。凧あげをしている1年生の子どもたちの様子を見られたその方から「(子どもたちの遊び道具として)竹とんぼはいりませんか?」とお尋ねがあり、中原先生が「よければ」と答えられたそうです。その日の午後に早速、宮田さんが竹とんぼを持って来校していただきました。本校付近をよく散歩されているそうで、二十数年前まで中学校に勤務されていた元校長先生とのことで、ぜひ子どもたちに楽しんでもらえればとのありがたいプレゼントでした。

竹とんぼを飛ばず際に注意することもあるため、1年生では来週に宮田さんを講師に竹とんぼ教室を開くことになりました。

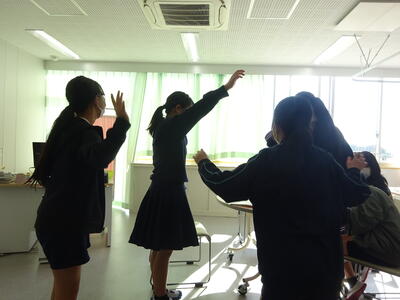

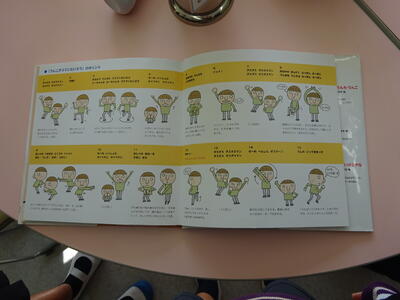

みんなで「ダスマンたいそう」!

今日の昼休みの体育館で保健委員会と体育委員会のコラボによる「ダスマンたいそう」がありました(前回のブログはこちらから)。昨日(18日)に体育委員が各クラスを回ってお知らせしただけでしたが、多くの子ども達(約400人)が体育館で「ダスマンたいそう」を行いました。

最初は、保健委員会が絵本「うんこダスマンたいそう」(抜粋)を読み聞かせをしてくれました。

「つめたいものばかり たべると・・・」「たべものをよくかまずに たべちゃうと・・・」「おまめや おいもや おやさいを きちんとたべて、はやね はやおきをすると・・・」「・・・たべたら かならず うんこがでる」「うんこが でるのは いきている しるし!」

「からだを うごかすと おなかのうんこも うごいて、トイレに いきたくなるんだよ。それ! たいそうだ」

そして、体育委員による「ダスマンたいそう」を曲に合わせて参加者みんなで踊りました。アンコール?はありませんでしたが、5回ほどの「ダスマン」たいそうは、いい運動になりました。学校生活でも「ダスマンたいそう」を口ずさみながら?!トイレに行くもの楽しみになるのではと思います。

今回は、「Let’s楓スポーツタイム(健康編)」として、体育委員会と保健委員会のナイスなコラボでした。

全国学校給食週間(24日~30日)

来週1月24日から30日まで「全国学校給食週間」です。学校給食は、今から134年前の明治22年(1889年)に山形県の小学校での提供が始まりとされているそうです。

楓の森小・中学校でも「全国学校給食週間」に合わせて、23日(月)から30日(月)までの6回の給食で「合志市の昔なつかしいメニュー」をテーマに献立がたてられています。

この機会に、おうちの方の小中学生時代のすきな給食メニューなどご家族でお話してみられてはと思います。栄養教諭の橋本先生作成の「食育だより」に学校給食週間について詳しく掲載されていますのでご覧ください。食育だより【給食週間号】.pdf

保育園児もラン・ラン・ラ~ン?(オープン参加?!)

Let's楓の森スポーツタイムの時間に、近くのひかりの丘保育園の4歳児がお散歩をしていました。フェンス越しに小学生が園児とじゃんけんをしたりとちょっとした交流がありました。

近隣の保育園は、時折、お散歩で校内も通ってもらっていますが、今回は、保育園の先生から「(トラック)を走らせてもらってもいいですか?」とお尋ねがあり、ちょうど空いていたこともあり、いつもの園庭より広い運動所で、4歳児がトラック1周を思いっきり走って楽しんでいました。校舎からは5年生から「がんばれー」と園児達に声援が聞かれました。

Let's楓の森スポーツタイムで小学生が走っている姿をみて、園児達も「走りたい!」となったようです。4歳児に影響を与える楓の森小の子どもたちでした。

みんなでラン・ラン・RUN

2時間目後の休み時間の5分間での「Let's楓スポーツタイム」が、今週から2月1日の楓の森記録会までの期間で行われています。運動場のトラック(1周200m)を自分のペースで走って、「パワー」(1周で1パワー)をためる取組です。天気の関係で今日が初日でしたが、3時間目が終わると続々と子どもたちがトラックに引き寄せられるように集まり、黙々と走っていました。先生方も一緒に走っていました。

みんなで楽しみながら走ることで、持久力はもちろん心肺機能も高まり、リフレッシュとやりきる力など色々な効果があると思います。

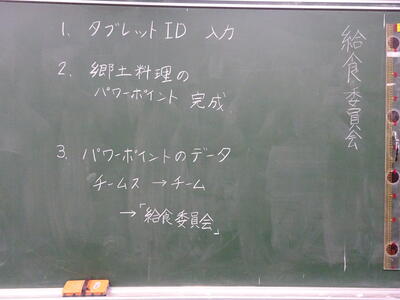

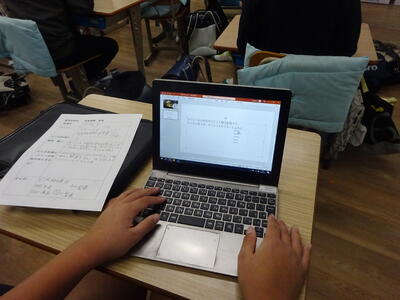

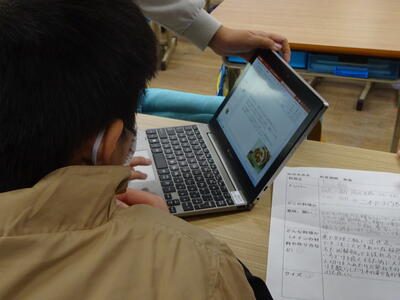

タブレット上で共同作業(給食委員会)

6時間目は委員会活動(5・6年生)でした。給食委員会では「郷土料理」の紹介をするためのプレゼンを給食委員で分担して作成していました。黒板には「1タブレットID入力 2郷土料理のパワーポイント完成 3パワーポイントデータ『チームズ』→チーム『給食委員会』」とだけ書かれていました。

担当の郷土料理について、ぞれぞれがタブレットでプレゼンを作成し、作成したプレゼンを共有フォルダ内に保存していきます。子どもたちは、慣れた様子で作業を進めています。普段の授業で使っていることが委員会活動でもしっかり活かされています。

雰囲気は「リモートワーク」!です。1年前の委員会活動の光景とは、違った光景です。

受検シーズン

合志楓の森中3年生が給食前に午前中授業で下校しています。その後の昼休みには小学生がいつものように運動場で楽しく遊んでいます。

中学校では、高校の受験シーズンが始まっています。コロナ禍の中でのシーズンのため、万全の状態で受験できるようにと、入試日や入試前には合志市内の中学3年生は、特別日課(午前中や指定休業)が組まれているため、昨日と今日は中学3年生は午前中授業で下校していました(明日は私立高校専願等の入試)。

昨年度は2年生までの在籍だった合志楓の森中学校も今年度3年生が高校入試を迎えています。昨年末から面接にむけた個別指導も行われています(楓の森中HPに関連ページにジャンプ)。中学校の先生方も願書受け取りや提出、点検など、受験生をサポートするため校内外を駆け回っておられます。

楓の森小の子どもたちも数年後、経験することになりますが、同じ校舎内でそうした雰囲気を今から少しでも感じられるのはいいことだと思います。中学3年生が実力をしっかり発揮できることを祈っています。

全力疾走?!たこあげ

1年生の生活科で、子どもたちが描いて作った「凧」を広~い運動場であげていました。本校の運動場は広いうえに、全くさえぎるモノもなく、凧あげには最高の場所ですが・・・・今日は、ほぼ「無風」!。

この風がないまさしく「逆風?」の中、1年生の子どもたちは「自力」で凧あげを楽しんでいました。脇目もふれず全力で走って、何度も高く凧をあげていました。凧は走って揚げるもの?!と勘違いしないかと心配するぐらい楽しんでいました。

少し風があれば、糸を引きながら、そして上がっていく凧を見ながら、もっと高くあげることができると思います。ぜひ、土日で、ちょっと風がある日に、本校の運動場で親子で凧あげを楽しんで頂ければと思います。

開運!図書室おみくじ

図書だよりでもお知らせがあったように、図書室では今日(16日)からの後期後半の本の貸し出しが始まっています。貸し出しに合わせて、本を借りた人は1回「開運!図書室おみくじ」を引くことができるようになっています。早速、本を借りた子どもたちが「おみくじ」を引いていました。おみくじは3種類あって、その一つは受験生(3年生)専用おみくじです。いろいろな運の持ち主の司書の堀田先生が年末年始に制作されたおみくじで今年もいい一年になることまちがいなしです。開運おみくじの詳細は図書室おみくじ.pdf、おみくじ制作の裏はなしはおみくじ裏話(4コマ).pdf。

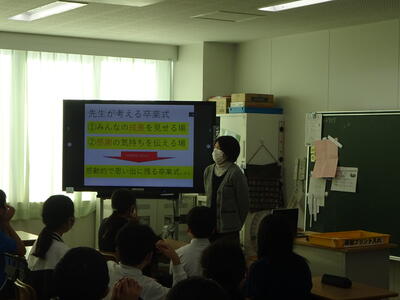

卒業プロジェクト始動

3月には小学校卒業となる6年生の「卒業プロジェクト」が先週末から始動しました。先週は、3クラスそれぞれで「卒業プロジェクト」について担任の先生から話があり、今後は6年生全員で毎週木曜日に3つのプロジェクトに分かれて準備や取組を進めていきます。

6年生は、昨年度(5年生時)には、「感謝の気持ちを伝えようプロジェクト」を経験しています。今回は、自分達が卒業する側となってのプロジェクトとなります。のこり50日を切りましたが、卒業まで充実した小学校生活を送ってくれることを願っています。

昨年度(5年生時)の取組から1年、6年生の成長を感じます。昨年度の「感謝の気持ちを伝えようプロジェクト」関連ブログはこちら

「頼もしい5年生」(2022,3,3)

「メッセージビデオ上映」(2022.3.22)

「卒業式漫才!」(2022.3.22)

「6年生への最後のサプライズ」(2022.3.23)

「避難所」看板設置

本校は、災害時の避難所として指定されています。市役所の交通防災課により敷地北側の駐車場入り口に「災害時 避難所」の看板が新たに設置されました。

児童生徒が在校時は、児童生徒が優先されますが、市の防災計画に基づき、主に体育館や武道場が避難所として利用されます。また、運動場は車での避難場所として、災害時のための照明も数カ所設置されています。運動場への車の進入は、駐車場の西側(西沖住宅側)に緊急時(災害時)道路があります。この緊急時道路は、日常は閉門(施錠なし)していますが、緊急時は開門することになっています。いつも利用している駐車場は、緊急車両等の出入りとなります。

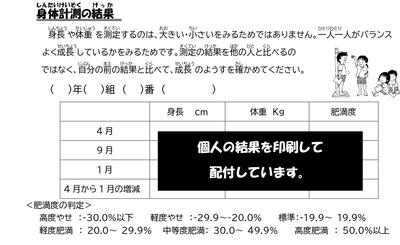

身体測定の結果

10日(3・4・5年)、11日(1・2・6年)の身体測定(身長と体重)を行いました。

身体測定は、4月(進級時)と9月(夏休み明け)、そして1月(冬休み明け)の年3回実施しています。個人差はありますが、特に成長期の子どもたちは身長がうらやましいほど伸びています。「ほけんだより1月号」で、4月、9月、1月の身長、体重、肥満度の3項目について記して、配付していますので、ご家庭でもご確認をお願いします(測定の日に欠席の子どもと達は、測定後の配付となります)。

保健室でのダスマンたいそう

昼休みの保健室では、保健委員の子どもたちが毎日、色々な活動をしています。そんな中で、活動後に何やら楽しげに踊っている保健委員(+他の子ども)の6年生の姿が昨年末から見られました。時折、曲も流れています。踊っていたのは、保健室にある絵本「うんこダスマンたいそう」(ほるぷ出版)とのことでした。絵本には「歌と絵にあわせて体を動かすことで、おなかの中のうんこをイメージして、楽しく気持ちよくうんこができるようになる体操の絵本。多くの教育現場で実践され、CD化が望まれていた体操が、CD付きの絵本になりました。」と説明書きがあります。

キレキレのダンスを完全マスターした6年生保健委員+有志の踊りは、今後、保健委員会と体育委員会がコラボして啓発していくことも検討しているそうです。

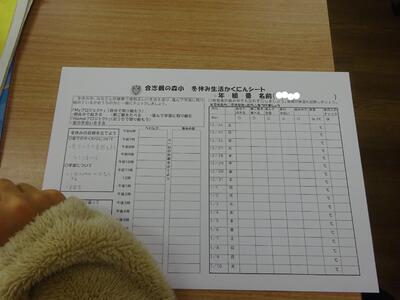

パワーシート(合志楓の森記録会)

昨年度は計画のみで実施できなかった「合志楓の森記録会」(保護者向け文書はこちら)の練習が少しずつ始まっています。持久走ですが、速さや順位を競うものではなく、それぞれ個々の「持久力」を高めていくためといくことが目的のため、「大会」ではなく「記録会」としています。

そのため、体育の時間だけではなく、休み時間でも取り組めるようにワークシートが子どもたちには渡されています(パワーシート.pdf)。休み時間などに取り組む目標を決め、運動場1周で「1パワー」とカウントし記録していきます。また、体育の時間には、自分の「目標タイム」を決め、毎回、タイム計測し、1秒早くなると「1パワー」が加算され、最終的な「合計パワー」(自分の取組成果)を視覚化していくようにしています。

早速、登校後の朝や昼休み時間の運動場では「パワー」(1周で1パワー)をためるために黙々と走っている子どもたちも見られます。来週(16日)からは、2時間目後の休み時間5分間を「Let's楓スポーツタイム」として全校で練習に取り組んでいく予定です。

NHKの防災教室(4・5年)

5年生(3・4時間目)、4年生(5・6時間目)にNHKの防災教室を行いました。講師は防災士で「歌う防災士 しほママ」として活動されている柳原志保さんです。柳原さんは、宮城県多賀城市で2011年の東日本大震災で被災され、その後、熊本県に移住され、2016年の熊本地震や大雨災害などを経験され、現在は、県内各地で防災教室を開催されている方です。

「歌う防災士」だけあって、歌いながらの登場など子どもたちも楽しく活動しながら防災について学びました。「やろうやろう」「自分」で、「家族」で、「みんな」でをもとに、今回は「ひなん先での寒さ対策」を主に学習しました。ペットボトルでの湯たんぽや「ダンゴムシ体操」(外部リンク「地震から身を守る『ダンゴムシ体操のうた』」YouTube動画)、新聞紙を使ったスリッパづくりなどを体験しました。

避難時は「指示を一回で聞けるように普段から『黙って聞く』練習をしておく」、災害時は「なければ、あるものをいかしてつくる」など子どもたちは今回の学習を通して実感できたようでした。しぽママさんの防災に関する動画(YouTube)もあるそうですので、ご家族でも参考にされてくだあさい。

冬休み明け「すごろく」

3年担任の山下先生が冬休み中に作成された「冬休みあけすごろく」(冬休み明けすごろく.pdf)が教職員のグループウェアに「ご自由に使ってください」とアップされていました。

グループ(班)で行いながら、止まったマス目に従うもので、マス目には「冬休みは楽しかった?」「冬休みにそうじした場所をおしえてください」「「先生に『今年もよろしくおねがいします』と言いにいく」「トレーニングタイムみんなでスクワット5回」「村上様がホームラン1マス進む」「ギャー!野生のうさぎに追いかけられた。1回やすみ」など楽しい内容が盛りだくさんで、早速、実施したいつくかのクラスでは、大いに盛り上がっていました。

私の持ち主は・・・?

1階の西側ロビーに、トレーナー、ジャンパー、帽子、手ぶくろ、水筒などなどが並べられています。前回は、夏休み前(7月)に行いましたが、恒例にはしたくない「落とし物」の展示?です。職員室にある箱には、届けられた落とし物が保管されてあり、その都度、子ども達が探しに来て、無事、持ち主に返っていくこともありますが、それ以外は、保管し続けている状態です。保管している落とし物には、もちろん名前が書いてありません。

今週中(13日)まで展示していますので、ご家庭でも「最近、あの服、見てないな」といったものがありましたら、遠慮なくご来校いただきご確認をお願いします。それ以降は処分していく予定です。

新年のスタート

今年最初の3連休もあったため、いつもよりは長い冬休みを終え、今日から後期後半が始まります。

今年初めての登校となる子どもたちも朝から気持ちのいいあいさつを交わしてくれました。何人かは、「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」と新年のあいさつをしてくれる子どもも見られ、改めて新年のスタートを実感しました。

また、学校のフェンスの歩道側には、黒石原見守り隊の方々が「新年おめでとう」の看板を設置されてあり、今年も多くの地域の方々に見守られながら過ごせるありがたさを感じています。

先生達のスタート会

今日(6日)の午前中、今年最初の職員会議などを行いました。午後は、それぞれの先生方が10日(火)からの後期後半の準備を行われています。

お昼の休憩時間には、昼食を兼ねた先生方のスタート会を低学年の先生方を中心に開かれました。合志楓の森小にちなんだ10問クイズに、先生方はそれぞれのスマホなどの端末を使って回答し、正解者がリアルタイムで表示されるというがアプリを使ったゲームを企画してくれました。ここでもICTがしっかりと活用されています。先生方からは、「クラスで子どもたちとも使える」との声が聞かれるほど盛り上がりました。楓の森小の先生方のすごさです。

「お弁当は、感染症対策のため、各教室などで分散して食べるようにご協力お願いします」と対策も忘れていないところもさすがです。職員室もいい雰囲気でスタートできました。10日には久しぶりに子どもたちに会えるのを楽しみにしています。

交通安全情報(熊本県警察)

熊本県教育委員会を通じて熊本県警察「交通安全情報」(詳細は交通安全情報(12月発行分).pdf)が届きました。

令和4年11月末の熊本県内での交通事故発生件数は2856件で、死者数は45人、負傷者数3547人でいずれも増加しています。そのうち、自転車が関係した交通事故は466件で増加しています。「小学生」が乗車する自転車が関係した交通事故も16件発生し、16人が負傷しています。

本校では自転車教室を実施した3年生以上が、放課後、主に自転車を使っていますが、「自転車安全利用五則」(自転車の安全ルール.pdf)やヘルメット着用など、再度、ご家庭でも一緒に確認をお願いします。

運動場マンホール蓋の工事

広い敷地を持つ本校ですが、敷地内の雨水は自校で処理する必要があります。本校の場合は、運動場の両端(南北)に雨水処理するための浸透ますが地下にあります。その点検のためのマンホール蓋(ふた)が8カ所ありますが、今回、マンホール蓋を15㎝ほど下げる工事が今日から4日間行われています。運動場の端であったため、これまでも大きな支障はありませんでしたが、マンホール蓋の上が地面(マンホール蓋は地面下15㎝)となったことで、よりよい環境となります。子ども達がいない冬休みに工事を終えられるように29日まで工事が行われます。

門松づくり

昨年度もお世話になった合志市PTAのOBの野田さん、合志南小地域コーディネーターの上野さん、酒井さんに指南いただきながら、PTA役員の方々と門松づくりを朝9時から行いました。ちょうど一年前も行った経験を思い出しながらでしたが、PTA役員の皆さんも経験者?だけあって、今年は段取りもよく、2m50㎝ほどの大きな門松をみんなの玄関前(北側)に設置しました。明日は、黒石原自治会の方々が東門にも門松を作っていただく予定です。

門松は、新しい年の年神様をお迎えするために拠り所(目印)となると言われており、合志楓の森小・中学校も来年は、さらによい年となると思います。

明日から冬休み

今日で後期後半が終わります。市全体で取り組んでいる「夢プロジェクト」をもとに、各クラスで冬休みのくらしについて確認をしました(Myプロジェクト、Homeプロジェクト)。

冬休みの4時間目に冬休み前集会を行いました。感染拡大防止と防寒対策のためオンラインでの集会となりましたが、夏休み明けから頑張ったことや取り組んできたことを代表の子ども達が発表してくれました。教頭先生からはワールドカップでの日本人サポーターや選手の後掃除の話があり、そのご生徒指導の岡田先生(「冬休みのくらし」)、保健室の山下先生(「ほけんだより」)から話がありました。

年末年始をはさんでの17日間の冬休みを有意義に過ごしてほしいと思います。

ちょっといいですか?「雪だるま選手権」?

昨日のお楽しみ会で4年2組が班対抗で作成したダンボール「雪だるま」10体が小多目的室前に掲示されていました。そこには「第1回雪だるま選手権」?の張り紙が・・・(第2回は?!)。

2組の子ども達は、休み時間に「雪だるま」の前を通る先生方に「ちょっといいですか?」と声をかけ、「どの雪だるまがいですか?」と投票を呼びかけいます。中学校の教務主任の井上先生にも臆することなく声をかけるなど、コミュニケーション能力を発揮しています。これもこれまでの学習の成果です。

霜柱&氷・・ちょっと雪・・

後期前半最終日となる今朝は、今年一番の冷え込みでした。心配した道路の積雪や凍結などは見られず、いつものように地域の見守りボランティアの方々の交通指導もあり、安全に安心して子ども達も今年最後の登校をしていました。一年間、登下校を見守って頂いた見守りボランティアの方々、交通指導の保護者の方々に感謝いたします。

この冷え込みも子ども達にとっては、楽しみの一つなようで、登校してくる子ども達は、霜柱を手に「霜柱がありました!!」、冷たさも気にせず素手に持った氷を自慢げに「氷だよ!」、うっすら積もった雪(霜?)を一生懸命にあつめて「雪あつめたよ!」と、五感で楽しんでいました。登下校でのこうした体験がとても大事だなと思います。

お楽しみ会

明日(23日)で後期前半も終わりとなります。そして、今年も残すところあと10日あまりとなりました。クラスによっては、子ども達の企画による「お楽しみ会」や【クリスマス会」が行われていました。それぞれのチームで企画したものでみんなを楽しませたり、タブレットでプレゼンを用意したりと、お楽しみ会も進化しているようです。

放課後には、お楽しみ会で使った(作成した?)「雪だるま」(4年2組作)が多目的室のガラス壁面を彩っていました。後期後半の最終日は雪だるまが子ども達を迎えてくれます。

手作りツリー(1年)

1年生では、紙コップとトイレットペーパー芯を使ってクリスマスツリーづくりをしました。それぞれ思い思いの飾りつけを色紙や綿を使って作っていました。作ったツリーは持ち帰りますので、家庭のツリーに加えてください。

トイレットペーパーの芯は、教育活動指導員の田中先生が数ヶ月?かけて使ったものをこの日のために袋いっぱい持ってきてくれていました。

新しいブックポスト設置(西合志図書館)

子ども達に大人気の 西合志図書館の移動図書館「ひまわりどんちゃん号」。「ひまわりどんちゃん号」を含めて市内にある西合志図書館、ヴィーブル図書館、泉ヶ丘市民センター図書館の3つの図書館で借りた本は、どんちゃん号や図書館で返すことができますが、本校の昇降口にも「ブックポスト」が置かれています。西合志図書館が置かれていたブックポストを新しくより大きなものになりました。

市内の図書館の本で、読み終わった本は、忘れないうちにこちらの「ブックポスト」に返却をお願いします。

会議室?での重要会議!

昼休み時間の4年生前にある小多目的室は、さながら大企業の会議室の様相です。机を円形に並べ直して、4年2組の子ども8名が何やら話あっています。この8名は、2組にある8つの会社(たん生日会社、マジック会社、DIY会社、イラスト会社、新聞会社、アルバム・思い出会社、遊び・ジェスチャー会社、イベント会社)の代表者で、明日、行われれるクラスでのクリスマス会について最終の打合せをこの後、担任の桑原先生と行うとのことでした。

雰囲気は大企業での重要会議?!でした。どんなクリスマス会になるのか楽しみです。

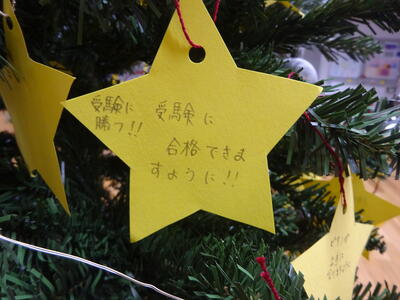

フェスタがまたありますように

17日(土)の楓の森フェスタ22で会場に設置されていたクリスマスツリー2本は、1階の東ロビー(職員室前)に置かれています。登校後、休み時間には、小学生だけでなく中学生も星形の用紙に願いごとを書いてツリーに託しています。受験を前にした3年生の願いもある中、よほど楽しかったのか「フェスタがまたありますように」をサポーターの方々にとってうれしい願いごともあります。

一石二鳥?!

昼休みの楽しみとなっている5年生の草スキー(以前のブログはこちらから)は、掲揚台横が「楓の森草スキー場」となっています。滑っている子ども達に、2年生教室前の「ゲレンデ?」も使ってほしいとお願いをしました。こちらは、やや草が生えてきている場所で、子ども達が草スキーをしてくれることで、雑草が生えにくくなるのでは・・・と期待して「第2楓の森草スキー場」を開設してもらいました。

まさに「一石二鳥?」です。

居住地校交流(2年生)

本校の校区内から菊池支援学校小学部に通学している2年生と本校の2年生との交流会を体育館で行いました。

合志楓の森小学校と菊池支援学校の簡単な紹介をした後、「かもつれっしゃ」で盛り上がり、プールスティックを使った遊び活動をみんなで行いました。

学校は違いますが、地域生活や卒業後の交流を見据えてお互いに交流する「居住地校交流」は定期的に行われています。昨年、開校した本校では、初めての居住地校交流となりますが、2年生では学年があがっても定期的に交流を行っていく予定です。最後は、「バイバイ!」「またね~!」とお互いに声を掛け合っていました。

子ども達への早めのプレゼント

昼休みに行っている体育委員会主催のLet's楓スポーツタイム、今回は「クリスマスおにごっこ」でした。昼休みになると、今回の会場となるテニスコート前に子ども達が続々と集まっていきます。

しかも今回は、先生達が鬼となっての「おにごっこ」です。1週間ほど前には、5・6年の体育委員が先生方に丁寧なお願いメッセージもあり、先生方も「はまって!」着々と準備を進めてきました。数名の先生方は「サザエさん」家族をテーマに休みの日にい衣装を手作りしたり、くまモンもどき?!だったり、サンタに扮したり、思い思いの格好をした「先生鬼」が子ども達を追いかける・・・はずでしたが、なぜか、子ども達に先生方が追いかけられたり、まとわりつかれたりの?クリスマスおにごっことなりました。ちょっと早めの子ども達への先生方からのクリスマスプレゼントでした。

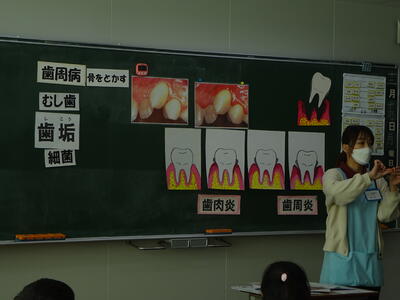

元気な歯の教室(5年生)

11月末から1年生、3年生、5年生を対象に歯科衛生士の方々による「ブラッシング指導」を行って頂いていますが、1、3年生に続き、今日は5年生で「元気な歯の教室」の授業を行って頂きました。

5年生では、主に「歯周病」について詳しく分かりやすく学んだあと、自分にあった歯ブラシの選び方、そしては歯みがきの仕方を学び、体験をしました。これから12歳臼歯が生えてくる5年生の子ども達も「こきざみに みがく」「じゅんばんに みがく」を基本に毎日の歯みがきで一生モノの歯を大切にしていきたいと思ったようです。

授業で活用された日本歯科医師会の「歯8020テレビ 歯とお口の情報番組」はこちらから(外部リンクになります)