学校ブログ

ブックメニュー(サンジの料理)

今日の給食献立は「ブックメニュー」でした。本の内容にちなんだメニューですが、これまでも1年生の国語で学習する「サラダでげんき」にちなんだサラダとった給食のメニューがありました。

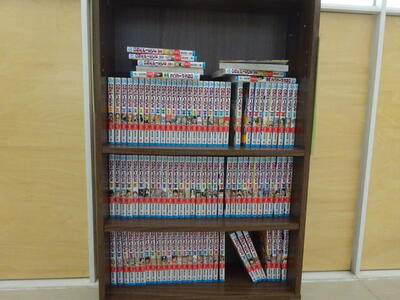

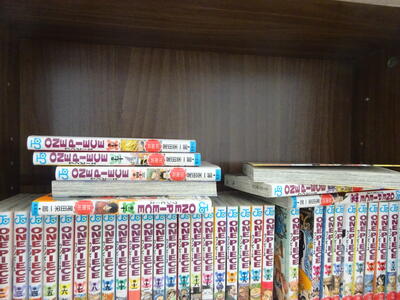

今回は、熊本にゆかりのONE PIECEに登場するコックのサンジの料理を参考にしたメニューです。図書室前のマンガコーナーにある寄贈されたONE PIECE26巻237話「空魚のソテー」にちなんだ「あじフライ」と、33巻306話「クランクフルト」にちなんだ「ボトフ」でした。子ども達には、栄養教諭の橋本先生作成のスライドがありました。

あの手この手(九九)

2年生の算数で学習した「かけ算(九九)」の定着を図るため、授業や家庭学習で繰り返し子ども達は練習をしています。かけ算カードを持って、暗唱するのを担任の先生が確認したり、時には廊下ですれ違った先生にも確認っしてもらったりしています。授業でもゲーム的要素を取り入れて、楽しく覚えていくなど、九九をマスターするために先生達もあの手この手で取り組んでいます。

おめでとうメッセージ

今朝の地元紙(熊日)朝刊のメッセージ欄に「創部1年!県大会出場」のおめでとうメッセージが掲載されていました。放課後に本校体育館で練習をしているバスケットボールクラブチーム「楓Foresot」への保護者の方からメッセージでした。

小学校部活動が地域の社会体育に移行したことで創部された「楓Forest」は、本校の3年から6年生が所属している女子バスケットボールチームで、昨年7月に立ち上がり、本校の森田先生が外部コーチとして指導をされています。今回、熊本ミニバスケットボール大会東部ブロック(菊池郡市と阿蘇郡市)予選で3位となり、県大会に出場することになったそうです。県大会は26日・27日に県内24チームのトーナメントで行われるそうです。

お隣のひるごはん

給食では、牛乳やパンなど各クラスの人数に応じて分けられていますが、ご飯やおかずなどは、各クラスの人数や各学年の年齢に応じたカロリー計算によって分量を決めて配膳されています。

それでも各クラスの欠席者数や体格差などにより余る場合が出てきます。余った場合は、配膳後に分量を調整(減らしたり、増やしたり)し、さらに希望者につぎ分けたりすることで残さいができるだけでないよう各クラスで行われています。

それでもクラスで食べきれなかった場合に、5年生では、先生が隣のクラスに「〇〇が余っていますよ」とアナウンス?に行かれています。すると、隣やその隣のクラスから食べ終わった食器を持った子ども達が現れ、つぎ分けて重くなった器を持って、満足そうに?!自分の教室に戻っていきます。

これも5年部の日頃からの連携やまとまりのよさの賜だと思います。まさしくご近所さん付き合いができてる5年部です。

合志市更生保護女性会より

合志市更生保護女性会より花苗(パンジー)をいただきました。毎年、手縫いのぞうきんや花苗を寄贈いただいています。ありがとうございます。

中学校の総合訪問

合志楓の森中学校HP「楓の森の舎窓から」(楓の森中HPにジャンプ)に掲載されていますが、今日は、合志楓の森中学校の総合訪問で30名程の方々が来校されています。

ちょうど1年前の同時期に本校も総合訪問があったのを思い出します。校内で来校者にすれ違う際に小学生もしっかりあいさつできているだろうなと想像しています(期待しています)。

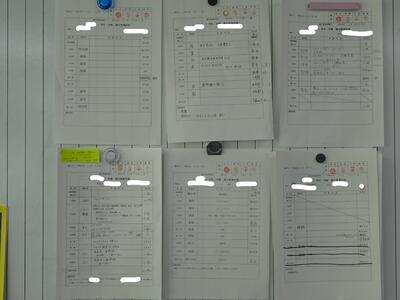

子ども達と先生達の力

今日は、先生方の出張や色々な要因が重なり、最大6名の担任の先生が不在の状況でした。いつもは、出張等で不在の際は、担任クラスの計画を教務主任(森田先生)に届けて、専科等の入替や他の先生を配置などを行い、計画表を教務主任の後ろのホワイトボードに貼ってあります。今日はその計画表が6枚!。教頭先生や主幹教諭、教務主任もサポートしていきましたが、ほとんどは、各学年部で合同での授業やオンライン配信授業など学年チームで先生達でしっかりと対応されてました。教育活動指導員(田中先生、河野先生、浪花先生、谷口先生)や教育介護補助員(山﨑先生、板橋先生、浦田先生、首藤先生)のサポートもあり、学校全体でカバーしながら教育活動を進めることができました。また、担任が不在の学級の子ども達自身も自分達で考えて行動できている姿が見られ、子ども達の力も十分感じられた日でした。このような時こそ、本校の日常から取り組んでいる子ども達や先生達の力がしっかりと発揮されいるなと感じました。

ふるさとくまさんデー(上益城編)

毎月19日は「食育の日」です。今日の給食は、郷土料理を味わう「ふるさとくまさんデー」メニューでした。今日の地域は、上益城地域です。献立は、「具めし」、「いちょうば汁」、サンマのゆず味噌煮、みかん、牛乳です。

「ぐめし」は、馬肉を使ったご飯で、嘉島町の六嘉神社で行われる例大祭でふるまわれる料理だそうです。

「いちょうば汁」も嘉島町に伝わる料理で、人参や大根などの材料は、いちょうは切りとなっています。昔は、成人のお祝いの際に食べられていたそうです。

詳細はふるさとくまさんデー(上益城編)教室用.pdf 11.18ふるさとくまさんデー上益城(プレゼン:音声なし).pdf

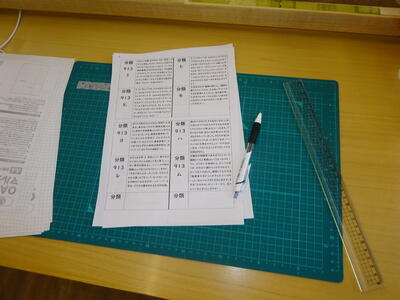

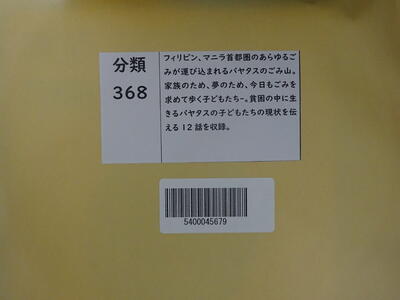

「福ブックろ」即完売!

今週の月曜日(14日)スタートした楓の森図書室のイベント企画「福ブックろ」(紹介ブログはこちら)ですが、用意した120冊ほどが2日間で完売!、全て貸し出されたそうです。司書の堀田先生よると、楓の森図書室では1日400冊ほどが貸し出されるため、考えてみると、160冊が貸し出されてしまうのも仕方ないとうれしい嘆きでした。一方で、堀田先生が一人で、リサイクル封筒(大きさも様々)に分類番号と簡単な解説、書籍バーコードを張って準備するため、この冊数が限界だったようですが、大好評だったため、現在、追加での「福ブックろ」を時間を見つけて制作されています。ありがたい悲鳴のようです!

今回の「福ブックろ」は、色々なジャンルを取り上げていたため、「福ブックろ」がある棚で、普段はあまり貸し出しがない図書も今回、貸し出しが増えたとのことで、「福ブックろ」を探す中で、新たなジャンルの書籍に出会った子ども達もいたようで、思わぬ効果も見られたとのことでした。現在準備中の「福ブックろ」をお待ちください。

先生いいことがあるかも・・

各クラスでは、子ども達の誕生日のお祝いを給食時間に牛乳で「おめでとう!カンパーイ」など、色々な形でやったりしています。

今朝の3年3組教室では、子ども達のサプライズ計画が実行されたようでした。今日は担任の西方先生の誕生日。朝、先生が教室に来たときをねらって、みんなでお祝いをしてくれたようです。黒板にはお祝いメッセージと飾り付けがしてありました。先生に聞くと、今週になって子ども達から「先生、今週いいことがあるかもしれないし、ないかもしれないよ・・」と意味深な発言があっていたとのこと。昨日の放課後も何やらやっている(準備)子ども達から「先生、みたらだめよ」と注意?!を受けたとのこと。また、音楽の山下先生にも相談して、「Happy birthday to you(ハッピーバースデートゥユー)」の練習も密かに行っていたとのこと。これだけ周到な準備ができる3年生のこ友達にも頭がさがります。朝からとても幸せそうな表情の西方先生でした。子ども達が自分達で考え、準備する力にもうれしさを感じられていました。

見守られながら

「1年〇組の〇〇です。〇〇を取りに来ました。入ってもいいですか?」「おはようございます」「しつれいします」

職員室に来る1年生の子ども達の職員室への入室の仕方もとても上手になりました。

そんな様子を見ていた合志楓の森中の2年学年主任の町田先生が「げんきいいね~」と1年生に声をかけられていました。1年生は「えっ、きこえてたの~?」と、町田先生も「とても上手だね」と誉められると、ニコニコとして教室に戻っていく1年生の姿があります。

何気ない光景ですが、本校では、こうした光景は当たり前となっています。小学校の先生はもちろんですが、楓の森小の子ども達は、中学校の先生方からも声をかけられながら、また時には中学生からも声をかけられ見守られながら学校生活を送っています。こうした環境はとてもありがたいなと改めて思います。

4回目の「飛行」!

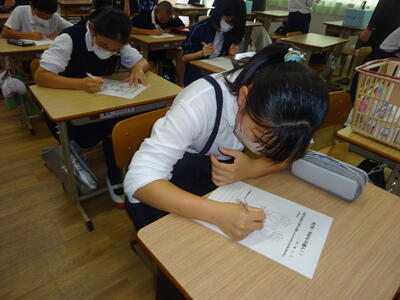

国語の授業では、「書写」の時間がありますが、3年生からは「毛筆」を使用した「書写」(いわゆる習字の時間)となります。

5年生の今の題材は「飛行」。「飛」の文字は、書き順もそうですが、縦、横、はね、はらい、点などもあり、なかなか形をとるのが難しい漢字の一つではないかと思います。硬質(鉛筆)でも難しいですが、毛筆となるとなおさらです。

「飛行」の練習が4回目という今日は、前回(教室の背面に張られている習字作品)とは、あきらかに違い、形やバランスもよくなっていました。書き終わった後、「できた!」とつぶやく小声が練習した成果を物語っていました。

正しい認識(人権学習)

11月は人権月間として、各学年で人権学習に取り組んでいます。6年生の社会では歴史学習も始まっており、歴史的認識をもとにした人権学習を進めていきます。今日は6時間目に合志楓の森中の喜納先生(社会科)に、部落問題学習を行う前に6年生全体に授業をしてもらいました。作られた身分制度について丁寧に説明をしてらもい、その後、迷信、世間体、忌避意識、同一視など現実にある事例をもとに子ども達と考えていく授業でした。

子ども達自身も知らないうちに非科学的な認識を持ってしまっていることに気づき、科学的な事実や正しい認識を持つことの大切さとともに、改めて「差別」や「言葉」について考える時間となったようでした。

明日の午後には、南ヶ丘小、西合志第一小、合志楓の森中で各学年の人権学習の公開授業を通して、市内の先生方で研修を行います。また、各学校では、学年に応じた人権学習に取り組んでいきます。

大満足の秋さがし(1年生)

生活科「あきをさがそう」で1年生全員で、お隣の菊池恵楓園におじゃましました(菊池恵楓園や自治会に事前了承)。四季折々の風景でいつも楽しませてもらっている菊池恵楓園ですが、今は、秋が真っ盛りで銀杏も色づき、またどんぐりも実っています。大量のどんぐりと色づいた葉っぱを持ってきた袋いっぱいにお土産?!として、学校に帰ってきた1年生達でした。

菊池恵楓園の秋を全身で感じてきた1年生、今後は、持ち帰った秋の品々を使った学習がつづきます。

校舎に合奏曲

先週末まで県のリスクレベルがレベル1で感染状況も落ち着いており、学校での教育活動も日常を取り戻しています。今まで、特に制約が多かった教科の一つが音楽でしたが、合唱や合奏も再開しています。

校舎内にも日ごとに音が重なりあっていく合奏曲が聴かれるようになりました。4年生では「銀河鉄道999」、5年生では「木星」、6年生では「威風堂々」の合奏曲に取り組んでいます。

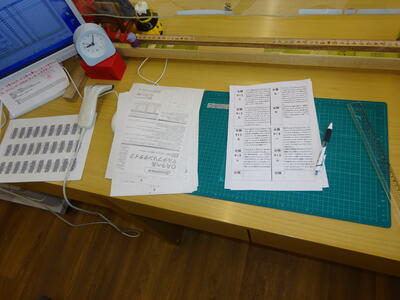

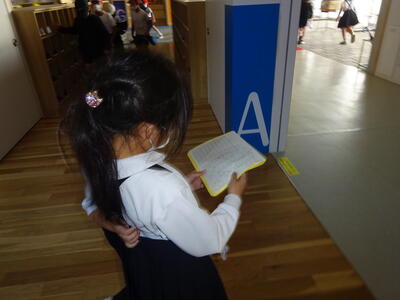

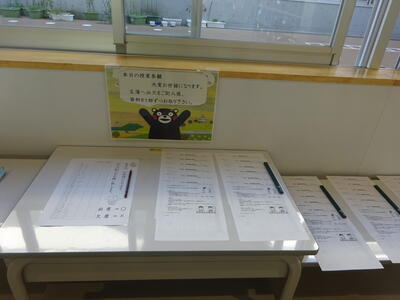

ブームの予感「福ブックろ」

今年も残すところあと1か月余りとなりました。お正月によく見られる「福袋」ですが、楓の森図書室では、一足早く「福袋」にちなんだ「福ブックろ」が人気を博しています。

図書室秋の読書イベントの一つで「中身の本を推理!福ブックろ探偵」のイベントで、今日(14日)から12月2日(金)までの3週間、開催されます(約120冊の「福ブックろ」がなくなり次第終了)。

司書の堀田先生が「面白いけれど、あまり貸し出しされていない埋もれている本」を中身が見えないように袋にいれ、他の本と同じように本棚や展示テーブルに置かれています。袋には、中身の本の「分類番号」「簡単な内容」「本のバーコード」の張られており、子ども達は、それを頼りに本を借りていきます。

初日の2時間目の休み時間には、早速、多くの子ども達が「福ブックろ」を手にカウンターに並んでいました。

イベントの詳細は「楓の森図書室たより11月号」(クリック)。

地域学校協働活動について

「地域学校協働活動」とは、地域の高齢者、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子ども達の学びや成長を支えるとともに、「地域とともにある学校づくり」を目指し、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動です。詳細は★合志市の地域学校協働活動推進員について.pdf昨年度から合志楓の森小学校の地域学校協働活動推進員は、箕輪さんにお願いをしており、先日は、合志市地域学校協働活動推進会議で「知らないを観に行こう」(菊池恵楓園絵画クラブ展示会)の取組を紹介していただきました。学校だけではできないことを地域学校協働活動推進員の箕輪さんと進めています。

合志楓の森メリット(中学校学習発表会)

明日(12日)、合志楓の森中学校は学習発表会が行われます。体育館で各学年の発表、吹奏楽部の演奏、そして全クラスによる合唱コンクールが予定されています。

今日の午前中には、校舎の2階・3階で展示の部が開催されていて、国語、理科(科学展、発明工夫展)、美術、家庭科、総合的な学習の時間で取り組んだ作品が学年ごとに展示されています。展示を見られた小学校の先生達からも「さすが中学生」「すごいですね」という声が聞かれます。小学生も来週に見学する予定です。こうしたことができるのも同じ施設を使っているメリットの一つです。

中学1年生が作成した「合志楓の森中の先生紹介」では、写真とともに各先生方の紹介文がかかれていますが、元6年1組(島田先生)、2組(後藤先生)、3組(宮田先生)も紹介されてあり、「さすが合志楓の森小の卒業生だな!」とうれしくなりました。

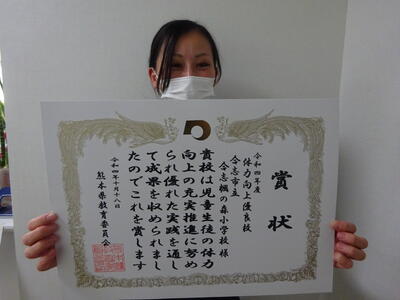

体力向上優良校

熊本県教育委員会から合志楓の森小学校が「体力向上優良校」として表彰されました。 体力向上優良校は、県内の小中学校(熊本市はのぞく)で、体力づくりに積極的に取り組み、成果を収めている学校を表彰するもので、今年度は、県内小学校44校(県内小学校数241校:熊本市を除く)が受賞し、そのうちの1校が本校です。

体育の授業はもちろん、Let's楓スポーツタイム、休み時間の外遊びなど日々の取組の結果だと思います。本ブログ(「楽しく体力向上研修」)でも紹介した体育実技の校内研修など、体育主任の後藤先生の推進力も大きく貢献しています。

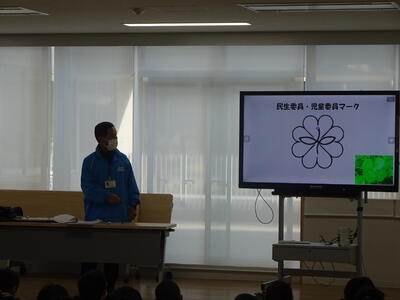

民生児童委員の方との交流(4年生)

「福祉」について学習を続けている4年生で、2時間目に民生委員の方々との交流を行いました。合志楓の森小学校区には6名の民生児童委員と2名の主任児童委員がおられ、任期更新の時期でもあることから新たに民生児童委員予定の方も参加していただきました。

民生委員の箕輪さんから民生児童委員についてわかりやすく説明していただき、また質問タイムを交えながら和やかな雰囲気の中での講話と交流となりました。

子ども達も登下校時に見守りをして頂いて顔見知りでありましたが、それ以外の民生児童員の方の役割なども知ることができ、改めて親しみを持つことができたようでした。

今日は就学時検診

今日の午後は就学時検診のため、子ども達は3時間授業で給食を食べたあと下校となります。一部の5年生の子ども達は、新1年生の誘導などの補助をしてもらう予定です。来年6年生となる5年生のデビューともなります。

朝から養護教諭の山下先生や7年部(教頭、主幹教諭、教務主任)が体育館で準備を進めています。

来年入学の子ども達や保護者の多くの方々にとっては、合志楓の森小学校に初めてくる日となります。午後からの来校をお待ちしています。

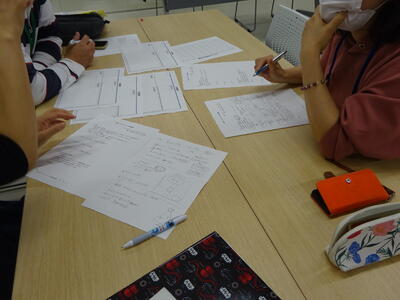

不祥事防止研修

学校では、飲酒運転、情報管理、体罰防止、ハラスメントなどについて、不祥事防止研修を2名ほどの先生が進行役となって定期的に行っています。今回は、職員会議の前に古屋先生と木庭先生による「体罰防止」について研修を行いました。法的根拠を確認後、具体的な事例をもとに考え、その後は「アンガーマネジメント」について、自身の傾向を確認するアンケートを実施しました。

綱引き職人技

Let's楓スポーツタイム綱引き編(第2回)、今日は2年生が対象の日でした。昼休みが始まると、5・6年生の体育委員が段取りよく綱引きの準備をしてくれています。

綱引きは運動会種目として行われることはありますが、それ以外に行われることはあまりありません。そうした意味では、体育委員は、ここ数ヶ月で綱の扱いにかなり慣れたことになります。その証として、Let's楓スポーツタイムが終わると、段取りよく綱をきれいに巻き上げていきます。巻き上がった綱も綺麗です。他校に派遣したいくらいの「職人技」!です。

このように裏で支えてくれる体育委員のおかけで、楽しいLet's楓スポーツタイムができています。

西合志図書館・マンガミュージアム

2年生の生活科で、西合志図書館と合志マンガミュージアムの見学に行ってきました(今日は3・4組、11日は1・2組)。新しくなった御代志駅のを通っていくルートのため、昨年度よりも安全で通りやすくなっています。御代志駅に隣接しているかえでの森こども園では、園の先生や園児達から「いってらっしゃい」と声をかけられ(帰りには「おかえりなさい」と声をかけられました)、約2キロほどの道のりでしたが、楽しみながら行くことができました。

西合志図書館やマンガミュージアムに初めて来たという2年生もいて、館内はもとより、秘密の部屋(バックヤード)にも入ることができ、満足した2年生でした。

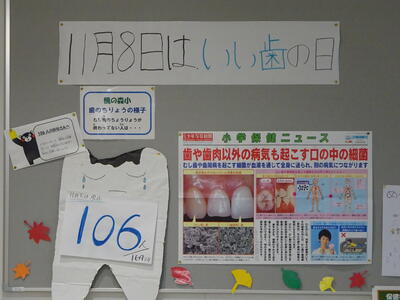

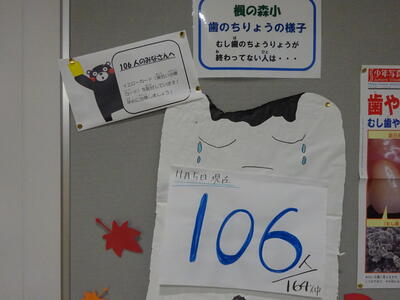

11月8日は・・

数日前の保健室前の掲示版には「11月8日は〇〇の日」と掲示されていましたが、今週からは、回答入りの掲示に変わっています。答えは「11(いい)8(歯)の日」だそうです。5~6月に実施した歯科検診でう歯(むし歯)の子ども達には、治療カードが配布されています。現在の治療率は、36%です。早めの治療をお願いします。

かわいい綱引き

小学校の体育委員会主催のLet's楓スポーツタイムの綱引き編。第1回は1・2年生を低学年として2学年で実施していましたが、低学年は1年生と2年生に分けて実施した方がよいとの反省から、第2回目となる初日は、1年生のみで実施となりました。改善しただけあって、スムーズな実施ができ、10回!!!ほどのつなひきができ、参加した1年生も大満足だったようです。

よりよいものへの改善できる委員会活動の取組に感謝です。

移動中もかけ算!

2年生の教室からは、かけ算を唱える声が聞こえています。2年生の算数では、ただ今、かけ算の学習の真っ最中です。「5の段」から始まり「2の段」「3の段」「4の段」と進み、今日は「6の段」を学習していました。このあと「7の段」「8の段」「9の段」と進み、最後に「1の段」でかけ算九九マスターとなります。

学校でも家庭でも繰り返しながら定着をしていくことなりますが、休み時間には、九九を持って唱えている子どももいて意欲もバッチリです。

ご飯とお味噌汁

5年生の家庭科で、ご飯とお味噌汁の調理実習が行われていました。お米を研いで、ガスコンロで炊いていきます。家庭では炊飯器が当たり前のため、水加減や火加減に気をつけながらの炊飯です。災害時には、こうした体験が活かされるのではとおもいます。

今回のお味噌汁の具は、大根にあげ、きざみネギです。ちょっと厚め?!の大根があったり、長め?!のネギがあったりと個性的でしたが、各班で相談しながら調理が進んでいました。小学校の先生方にも「おすそわけ」をしていただき、ふっくらご飯とおいしいお味噌汁をいただきました。

ぜひ、ご家庭でも朝ご飯として子ども達にリクエストされてください。

参観ありがとうございました

制限なしでの久しぶりの授業参観と学習発表会でしたが、多くの保護者の方々がご参観いただきありがとうございました。2時間目が終わった休み時間の昇降口では、低学年の子ども達を中心に保護者の方々を「出待ち!」していました。お母さんやお父さんを見つけると、大きく手を振って校内に迎え入れていました。子ども達にとっても保護者の方々が授業を参観してくれることはうれしいことのようです。

授業参観でも教室や廊下、ベランダから参観していただき、子ども達もいつも以上に張り切っていたようです。保護者に見守られている力はやはり大きいなと改めて感じました。今回は、授業参観の学年と学習発表会の学年を分けて、場所も分散することで参観しやすい環境づくりを試行しています。次回の2月25日(土)は、授業参観と学習発表会の学年を入れ替えて実施します。

参観後の学級懇談会にも多く参加いただきありがとうございました。参集での懇談会も3年ぶりで、本校では初めてとなります。学校と保護者はもちろん、保護者間での共有の機会の一つとなったのではと思います。

ご参観いただきありがとうございました。

参観お待ちしています

今日は、土曜授業で、3時間目(10:25~)から授業参観(1・2・4年)と学習発表会(3・5・6年)、学級懇談会(11:30~)を行います。コロナ禍の中で、人数制限(分散による参観、廊下からの参観)やオンライン参観で実施してきたため、制限なしの参集による参観は、合志楓の森小では初めてとなります。教室前の廊下に保護者の方の受付や資料がおかれている光景も数年ぶりです。3年生までの子ども達にとっても初めてです。先生方にとっても数年ぶりとなり、ちょっとした緊張感も感じられます。

ひさしぶりに学校を開放するかたちでの授業参観、学習発表会、保護者の方々の来校をお待ちしております。参観場所については、安心メール並びに本HPトップに掲載していますのでご参照のうえご来校ください。

PTAイベント企画会議

PTAでのアンケートをもとに計画を進めているPTAイベント(仮称)の企画会議が4日の19時から地域交流室で行われました。今回のイベントのサポーターとして14名の方々も加わり、第2回目の会議でした。①体験ブース、②販売(バザー)、③飲食ブース、④ステージの4つにサポーターとPTA執行部が分かれて、それぞれの企画について協議されました。各グループで様々な案が検討され、クリアすべき課題などを整理し、和やかな雰囲気の約2時間ほどで具体案ができていました。今後も会議を重ねて、準備が進められていきます。

開催日は、12月17日(土)で体育館を中心に実施されます。お楽しみにしてください。

やはりスゴい

合志楓の森中学校の生徒会投票が行われ、6年生も討論会に参加させてもらい、模擬投票をさせてもらいました。詳細は合志楓の森中HP関連ページ。選挙管理委員会が進行し、候補者による討論形式。昨年度まで6年生だった中学1年生がステージ上で討論している姿はうれしくもあり、成長とたくましさを感じました。6年生も「すごかった」「中学生は違う」との感想。半年後には、6年生も同じ中学生になっています。

図書室も紅葉?!

昼間はまだ暑さを感じますが、朝夕はめっきり冷えて、各地でも紅葉の季節を迎えています。実は、本校の図書室も紅葉?しています。5月の図書室は、緑色の表紙の本で季節を演出していました(5月のブログ)が、今回は、オレンジ系の図書が図書室のカウンター付近に集められています。

アイディア豊富な司書の堀田先生の企画です。冬はどうなるのだろう・・とついつい期待してしまいます。

気になる・・読んだあと

先日の地元新聞で合志マンガミュージアムの入館10万人を突破したという記事が掲載されていました。本校の図書室前の廊下には、マンガミュージアムからのマンガや県から寄贈(復興支援)されたONE PIECEが置かれ、休み時間には小・中学生が所狭しと集中して読みふけっています。

しかし、最近、読んだ後が気になる状態がちらほら見られます。みんなが利用する場として、だれもが気持ちよく使えるようにマナーや心遣いについても話をしていきたいと思います。

わたしは かえでのもりしょう!!

お隣の菊池恵楓園内にあるかえでのもりこども園の年長さんがお散歩にきていました。ちょうど体育館では、6年生が学習発表会の練習をしていて、興味津々に入り口からのぞき込んでいました。

声をかけると「わたしは かえでのもりしょう!」「わたしは ちゅうおうしょう!」「わたしは ひがししょう!」とそれぞれが入学する小学校を教えてくれました。入学を楽しみにしてくれていることをうれしく思いましたが、ニコニコ笑顔で元気にあいさつをしてくれる年長さん達の入学がより楽しみなりました。

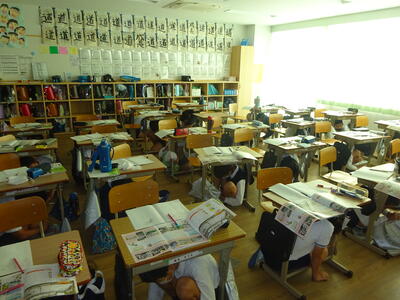

熊本シェイクアウト訓練

「ピロン♪ピロン♪」10時に合志市防災無線での放送に合わせて、シェイクアウト訓練を行いました。

今回は、熊本県が行った「熊本シェイクアウト訓練」に合わせての実施です。「シェイクアウト訓練」は、1分間でその場でできる訓練で、3つの安全行動「姿勢を低くする、しゃがむ」→「頭や体を守る」→「揺れがおさまるまで動かず待つ」という行動です。

各クラスとも通常の授業中での訓練でしたが、防災ずきんをかぶって机の下でみを守るなどできていました。1分後には、授業の続きが始まるなど、切り替えもバッチリの楓の森小の子ども達です。

「熊本シェイクアウト訓練」の熊本県HPはこちらから(外部リンク)。

まずは手元?から

6時間目は委員会活動でした。保健委員会では、保健委員の子ども達が廊下の手洗い場で、必死になって手洗いに集中していました。先日、保健委員会で「手洗いコンクール」を実施しましたが、きちんと手洗いができていたのかを保健委員自ら検証していました。「まずは保健委員の手元?」からと、実際に手洗いをして、しっかり除菌できたのかを特殊なクリームを手に塗り、ブルーラートを当てて見ていきます。「えー」「まだ!ある-!!」と汚れが落ちにくい箇所をチェックしながら、何度も手洗いに挑戦していました。

保健委員が実体験した「手洗い」を今後、広めていく活動に取り組むようです。

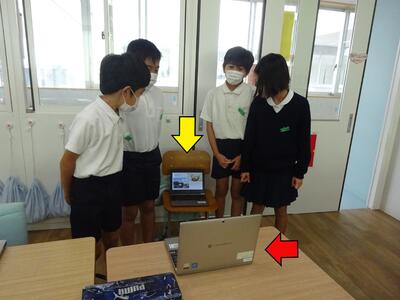

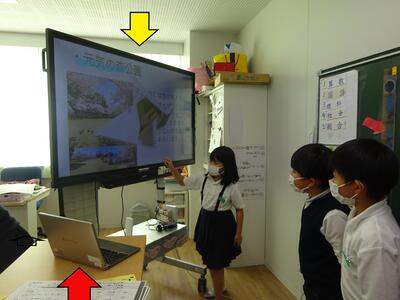

プレゼンもお手の物(3年生)

3年生の総合的な学習の時間で、「合志市のすてきをみつけよう」と題して合志市について調べ、それを各班でプレゼンとしてタブレットを使ってまとめています。ローマ字の学習も終え、タイピングの練習の成果もあり文書入力はお手の物です。また、画像などもうまく活用しながらプレゼンテーションソフトで作成をしていました(プレゼンではアニメーションを多用してしまうのでは、誰もが最初は行うことですが・・・) 。

5日(土)には、学習発表会として、保護者の方々にも子ども達が作成したプレゼンと発表を見てもらいます。プレゼン作成後は、各クラスで発表の練習をしています。3組では、発表の様子をタブレットで撮影(黄色い矢印のタブレットや電子黒板が発表プレゼン用、赤い矢印のタブレットで撮影用)して、その動画を子ども達に見直して、発表の仕方などを修正していくというスタジオ並み!!のリハーサルを行っていました。ICT器機をよりよく活用する先生方にも感心します。

けんさく

1年生の国語では「いろいろなふね」という説明文の学習をしています。3組では、授業のすき間時間にタブレットで子ども達が「いろいろなふね」の画像を「けんさく」していました。

まだ1年生のため、ローマ字入力はできませんが、Yahoo!キッズのソフトキーボード機能を使って、ひらがなを一文字づつ入力しています。これもひらがなやカタカナを学習した成果の一つです。休み時間には、子ども達がいろいろな「けんさく」入力をしていました。

6年生も模擬参加(中学校生徒会選挙)

合志楓の森中学校の来年度の生徒会選挙が始まっています(合志楓の森中HP関連ブログ)。昨年度の6年生(現在中学1年生)は、昨年度、立ち会い演説会に参加させてもらい、中学生のすごさと小学校との違い(いい意味で)を肌で感じとっていました。

今年も立ち会い演説会への参加と模擬投票をさせてもらうことで、小・中学校の特別活動部会で確認されています。そのため、中学校で給食の時間に行われる選挙管理委員会による立候補者の演説(ZOOMでの校内配信)も小学校6年生にも配信してもらっています。半年後には、中学生となる6年生にとっては、いい刺激になるのではと思います。

福祉体験(4年生)

4年生は、先週、合志市社会福祉協議会の方をゲストティーチャーとして「福祉ってなに?」を学習しました(関連ブログ)。今日と明日で、体育館での福祉体験をしていきます。今日は4年3組が、視覚障がい者の方が車椅子利用者の方々の体験と介助者としての体験を行いました。

車椅子に実際に乗った状態でのスピード感が段差を上り下りする際の不安などを実感したようです。また、アイマスクをつけての体験では、見えないことでの怖さや不安、介助者の声かけ方による違いなど実体験として感じ取っていました。明日は、1組と2組が同様の体験を社会福祉協議会の方々と学習を行っていく予定です。

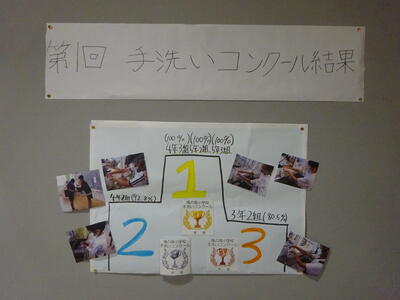

第1回手洗いコンクール

小学校の保健委員会主催の「第1回手洗いコンクール」。登校後の教室に入る前の手洗い率で4日間をカウントしました。昨日(27日)のお昼の放送で結果の発表がありました。

金賞(手洗い100%)4年3組、5年2組、5年3組の3クラス。銀賞(92.8%)4年2組。銅賞(80.5%)3年2組。

金賞の手洗い100%が3クラスもあり、手洗いが定着してきていることがうかがえます。入賞した各クラスには、香り付き?手洗い液入りボトルが次回まで貸し出されます。保健委員からのボトル贈呈では、受賞者が「手」を差し出して、手洗い液をもらうポーズで受け取っていました。さすが「手洗いコンクール」!です。

3年生見学旅行と6年生修学旅行

今日は、6年生の修学旅行と3年生の見学旅行(子飼商店街とミカンがり)と2学年が校外学習となります。6年生が8時発、3年生が8時25分発です。天気もよくいい学習日和です。6年生のバスが出発する際に、3年生の見学旅行のバスと入れ替わりでした。

福祉ってなに?

4年生は、総合的な学習の時間で「福祉」について学習を始まました。ますは、合志市社会福祉協議会の方々をゲストティチャーにお招きして、福祉についてのお話を各クラスで聞きました。

福祉とは『「ふ」だんの「く」らしの「し」あわっせ』というお話から始まり、「みんなにとっての幸せとは?」「みんなにとって大切なものは?」とみんなで出し合いながら、福祉について考えていきました。これから福祉体験学習や調べ学習などを通して、学びを深めていく予定です。

2年生見学旅行

2年生は、阿蘇ミルク牧場に見学旅行に出発しました。子どもたちの足どりは軽く、色とりどりのリックサックも相まって、曇り空を吹き飛ばすほどの明るさです。阿蘇ミルク牧場では動物とのふれあいやミルクを使ったアイスづくりなどの体験活動を行う予定です。

1年前のあこがれの姿に・・

合志楓の森中学校の生徒会選挙は11月4日(金)に行われます。本格的に選挙活動が始まり、登校時間に合わせて立候補者と応援者による挨拶が行われています。

1年前は6年生だった現在の中学1年生も今年は立候補者として、選挙活動を行っています。昨年度(6年生時)に、初めて中学校の立ち会い演説(1年前のブログ)を見て、「中学生はすごい」と圧倒されリスペクトしていた頃から1年後に、その場に立っている中学1年生の成長を改めて感じます。また、そうした姿を小学校の教員も見ることができることは、大変ありがたく幸せだなと思います。

研究授業(校内研修)

5時間目に小・中合同校内研修で研究授業を1年5組で岩田先生が算数「かたちづくり」の授業を行いました。

授業では、かたち王国の地図が、穴あきになっていてこのままでは使えない地図を「さんかく」や「しかく」を使って完成させていくという設定で、子ども達も意欲的に取り組んでいました。子ども達からは「むずい」「やっとできた」というつぶやきも聞かれ、しっかり思考している様子がうかがえました。また、一人学びやペアでの伝え合いなど、キーワードを使って話していました。

一生懸命に取り組んでいる1年生の姿に、参観していた中学校の先生方も思わず微笑んでいました。

授業研究会では、①「伝える力」の育成に向けて ②視点を与えた振り返りの2つを協議の視点として、6部会に分かれて行いました。昨年度から、9年間で子ども達につけたい力として、「伝える力」「協働する力」「やりぬく力」の3つを設定しており、今年度は特に「伝える力」を中心に取り組みを進めています。小中学校の全クラスには伝える名人をめざそうと題した「楓のあゆみ」(楓のあゆみ 教室掲示用 .pdf)を掲示して取組を始めています。

研究会では途中で、中学校の数学担当の長野先生、後藤先生、森先生から中学校数学との関連や系統性から小学校1年生での押さえるポイントなどについての話もあり、楓の森小・中で校内研修ができるメリットを感じる場面もありました。今年度、初めての小中合同での研究授業でしたが、今後につながる質の高いものでした。

先生がいなくても・・

保健委員会の日常活動として、各教室の石けん液(ポンプ)の補充があります。コロナ禍の中、手洗いが定着したこともあり、使用量も増え定期的な補充が必要です。保健委員が昼休みに教室の手洗い場からポンブを回収して、保健室で石けん液を補充して、また教室に戻す作業です。

今日の保健室は、修学旅行(金曜・土曜)のための振替で山下先生はお休みでした。そんな中でも、保健室前では、いつものように5年生の保健委員3人が作業を行っていました。先生がいなくても「当たり前」のようにできる。本物です。

朝からハッピー!

朝の4年2組(桑原先生)教室からは、「ハッピーバースデー♪ツーユー♪♪」の歌声が聞こえてきます。「お誕生日会社」が行うミニ誕生会で、今月に誕生日の人をみんなでお祝いしていました。主役には、お手製の王冠!!がかぶせられ、芸能人並みに数本のマイクが向けられて、お誕生日会社の社員?!からインタビューを受けます。最後には、みんなでお祝いの歌(タンバリン付き!)を歌って拍手でお祝いです。きっとハッピーな1日になることでしょう。

28日から修学旅行

6年生は28日(金)、29日(土)に長崎に修学旅行に行きます。長崎では主にフィールドワークや平和公園での平和集会など、現地でしかできない学習を行っていきます。

5年生での集団宿泊教室が新型コロナウイルスの影響で実施できなかったため、6年生にとっては、小学校で初めてで最後の宿泊となります。100名を超えるの集団で行動することについても学ぶ機会ともなります。