学校生活

「○○先生、よろしくお願いします!」大中職場体験

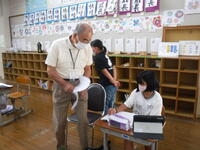

今日・明日の2日間、大矢野中職場体験として3年生の生徒さんが本校に来られます。維和小出身の生徒さんなので、懐かしい感じもしたでしょうね。

まずは、主に一緒に過ごす3・4年生へごあいさつ。お互いにちょっと緊張もあったようですが、しばらくすると子供たちもいつもどおり元気に活動が始まりました。

他の学級にも1時間ずつ入ってもらい、いろいろな活動を一緒に行いました。1年生の色水づくりでは、「この色をまぜるといいよ」とアドバイスをもらって、自分だけのスペシャルな色ができて、子供たちも喜んでいました。

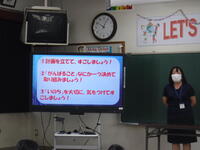

5時間目は、3・4年生の音楽を担任の先生と一緒に進めてもらいました。電子黒板を上手に操作されながら、みんなで歌の練習を行いました。4年生は「まきばの朝」を、3年生はテンションが高く、大きな声で「おぼろ月夜」を歌っていました。

明日は、3~6年生とアマモの団子をつくって海へ投入する活動にも一緒に行ってもらいます。みんなで楽しくしっかり学びましょう。

2学期、元気にスタート!

2学期初日、39人全員出席でした。元気な顔を見ることができ、嬉しかったです。

式は、通常体育館で行うのですが、残暑厳しく、熱中症の心配もありましたので、英語ルームで行いました。

始業式では、まず、各学年の代表者が2学期にがんばりたいことを発表しました。「持久走大会に向けて、長く走る練習をする」「算数の勉強をがんばる」「速く答えが出せるように計算をがんばる」「字を書く時に習った漢字を使う」「苦手なことや新しいことをがんばる」「健康に気をつけて過ごす」「積極的に行動する」「意識して大きな声で明るく地域の人にあいさつをする」などを挙げ、意欲満々の子供たちでした。この代表以外の子供たちも、それぞれにめあてを立て、決意をあらたにしていました。

校長からは、77日間ある2学期を「考動力」「コミュニケーション力」「チャレンジ力」を十分に発揮して、いわ丸のようにプラス思考でポジティブにがんばってほしいことを伝えました。

各教室では、夏休みの思い出発表や2学期の目標をたてを行いました。充実した2学期になるといいですね。

地域未来塾、開塾しました。

今週5日間、5・6年生を対象に地域未来塾が行われます。31日は開塾式もあり、教育委員会の方や学習支援員の方々によるお話がありました。

この地域未来塾は、学習習慣の確立や基礎学力の定着、学習意欲の向上等を支援する目的で行われており、地域学校協働活動事業の一つです。毎年行われており、今年度で8回目となります。

子供たちは、わからないところの解き方を教えてもらっています。宿題も随分進んだことでしょう。あと残り3日。しっかり学習してほしいです!

上天草市子どもサミット

上天草市の小中学校の子供たちが集まり、子どもサミットが行われました。自校の取組をそれぞれ発表していきます。維和小からは運営委員の二人が代表して参加しました。

維和小のSBPの取組を伝え、その中の「あいさつ じゃんけん」が話題となり、実際にやってみることになりました。勝っても負けても、笑顔になるのがいいところ。すてきな取組ですね!最後に、大矢野中校区の仲間で記念撮影して終わりました。みんなで上天草を盛り上げていきましょう!

1~4年生学年レクリエーション

7月29日に、1~4年生の子供たちと保護者の方々で、学年レクレーションが行われました。

最初に、フルーツバスケットをしました。サクランボ・パイナップル・バナナ・マンゴー・イチゴ・スイカなど、自分たちが好きなフルーツの名前が登場。ちょっとドキドキしながら、自分のフルーツの名前が呼ばれたら席を移動していました。

次に、バースデーリングです。自分たちの誕生日を口に出さないで、だまって並ばなければいけません。お~、上手に並べたようですね!

この後に、スイカ割りをしました。目隠しをして、スイカ目指して進みます。

右右~!もう少し左~!などの声があがりました。見事、スイカを割って、みんなでおいしく食べました。

最後に、おかしをもらいました。楽しい時間を過ごせてよかったですね!

お世話いただいた学年委員のみなさん、ありがとうございました!

1学期終業式

本日は、1学期最終日。明日から42日間の夏休みが始まります。ほとんどの子供たちが、夏休みを待ち望んでいたようですが、中には「学校に来たい!」と思う人も数名いましたよ。

終業式では、各学年の代表者が、「1学期がんばったこと」「夏休みにがんばりたいこと」を発表しました。学習面や生活面など、自分のことをしっかりと見つめていました。すばらしかったです。

この後、校長から42日間の休みをどう過ごすのか計画を立てること、「これだけは頑張った!」と言えるように、何かに取り組むこと、そして、命を大事にすることを話しました。また、家の仕事(手伝い)をすることも!家族の一員として、毎日続けてほしいと思います。

生徒指導担当からは、「命」を大事にすることについて話がありました。そのためには、「時間・ルール・健康」について意識し守ることです。みんな、真剣に聞いていました。

最後に、養護の先生から、夏休みに生活リズムを崩さないようにすることや歯磨きの大切さについてお話がありました。「すこやかカード」の記入も忘れずに!とのこと。

そして、夏休みもみんなが歯磨きをちゃんとするようにと、健康委員会の子供たちが素敵な劇を見せてくれました。

まず、ミュータンス菌の登場です。食べ物を食べた後に、歯磨きをしない子がいて、大喜びのミュータンス菌たちです。

ところが、ミュータンス菌の天敵、歯ブラシマンたちがやってきました!

しっかり歯磨きをすることで、ミュータンス菌たちをやっつけてしまいました。うわ~!

「食事の後には、必ず歯磨きをしましょう!」「はい!」

ということで、健康委員会の皆さん、とってもわかりやすくておもしろい劇をありがとうございました!みんなをにこにこ笑顔にしてくれました!

命を救うために!

5・6年生は、救命講習と着衣泳を行いました。消防隊員3名に来校いただき、詳しくわかりやすく説明いただきました。見ているだけでは、なかなかわかりません。心臓マッサージも押す力と速さをつかむのが少し難しかったようです。やはり、実際にやってみることが大事です。

次に、着衣泳です。まずは、水着だけで入水。いつもの感じを覚えておきます。

そして、今度は持参した服を着て入水。ずっしりと重さがかかります。なかなか、浮けません。

次に、ペットボトルを抱っこして、浮かんでみました。子供たちから、「浮いた。浮いた。」と声があがりました。

最後に、溺れている人の救助の仕方を見せていただきました。

今回、多くの学びがありました。自他の命を守ること・救うこと、しっかりと身につけていかなければならないと感じた子供たちでした。

ちゃぐりん贈呈式

本日、JA職員の方と維和婦人部の方が来校され、ちゃぐりん贈呈式を行いました。毎年、3・4年生は、JAより「ちゃぐりん」の冊子をいただきます。夏休みに、しっかり読んでほしいですね。

この後、「ごろごろ おにごっこ」という紙芝居を見せていただきました。トマトたちがどのように私たちのもとへやってくるのかというお話です。余すところなく、色々な形で私たちの栄養となっていることがわかりました。

野菜のことだけでなく、色々な話題が載っているので、子供たちも楽しみなようです。

命を大切にする心を育む週間

7日は、命を大切にする心を育む週間の最終日でした。そのことに関連する授業を参観していただきました。各学級、下記の学習を行いました。

1年生:道徳「ハムスターの赤ちゃん」 2年生:道徳「たん生日」

3・4年生:道徳「いのちのまつり」 5・6年生:学活「生命誕生の不思議」

参観後に、学級懇談会及び地区懇談会を行いました。

そして最後に、夏休みのプール開放に向け、救命救急講習を行いました。講話と実技があり、心肺蘇生の仕方を学びました。心臓マッサージは1分間だけ行いましたが、実際には救急隊員の方が到着されるまで続けなければなりません。体験してみて、押す力の加減や速さ等、しっかり考えることができました。

5・6年生も、後日、着衣泳と心肺蘇生について学習を行います。救急隊員の方に再度来校していただく予定です。

自他の命をしっかり守っていきたいですね。

いわ丸日記、はじめました!

みなさん。こんにちは。ぼくは、維和小学校キャラクターの「いわ丸」です。誕生日は4月10日です。身長140cm、体重45kg。ぼくの性格は、超ポジティブ!5・6年生が性格や特技、趣味も考えてくれたんだよね~!

だから、ぼくのことや維和小のことをもっと知ってもらうために、これから日記を書いていくね。みなさんが読んでくれると、とってもうれしいです!よろしくお願いします。(ぺこり)

というわけで、「いわ丸日記」というコーナーがあるので、そっちもクリックして見てください!