学校生活

校長先生からの贈り物!手作りサッカーゴールが完成!

3学期初め、宮川校長先生から子どもたちへ、手作りのサッカーゴールがプレゼントされました。 冬休み中に材料の買い出しから製作までを行い、仕上げには防腐剤を塗り、丁寧にネットを張って完成した力作です。

運動場への設置にあたっては、転倒防止の重り(土嚢)が必要でしたが、こちらは寺尾先生が子どもたちと一緒に専用のバッグを作って用意してくれました。

子どもたちは大喜び!一回り大きくなったゴールを前に、朝からPK合戦などを元気いっぱいに楽しんでいます。校長先生、寺尾先生、ありがとうございました!

今週は給食週間です!

遅くなりましたが、「明けましておめでとうございます」

今年最初のニュースは、「給食週間」です。

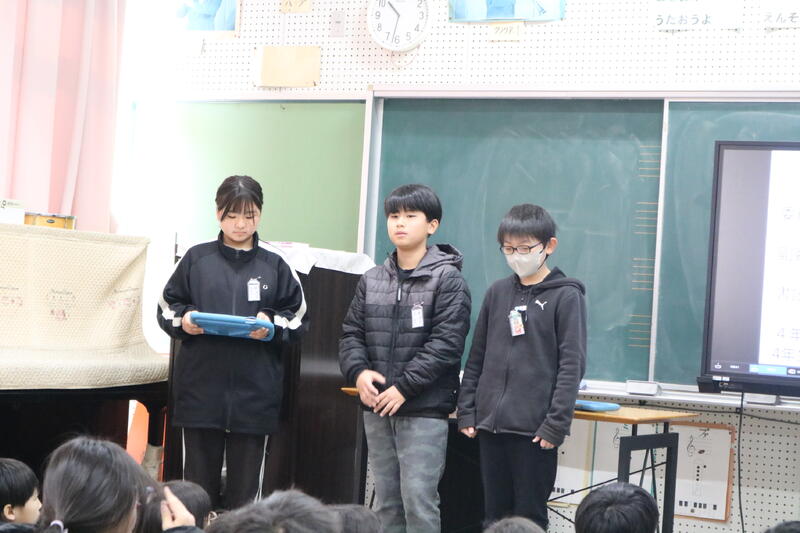

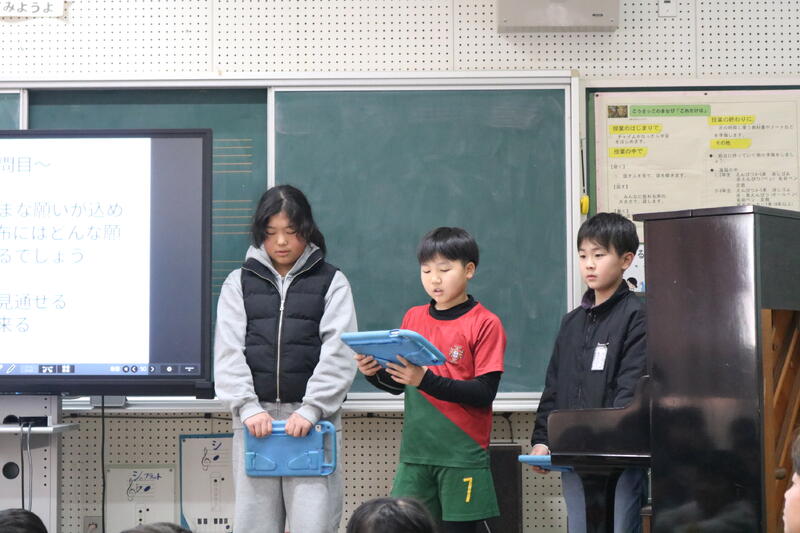

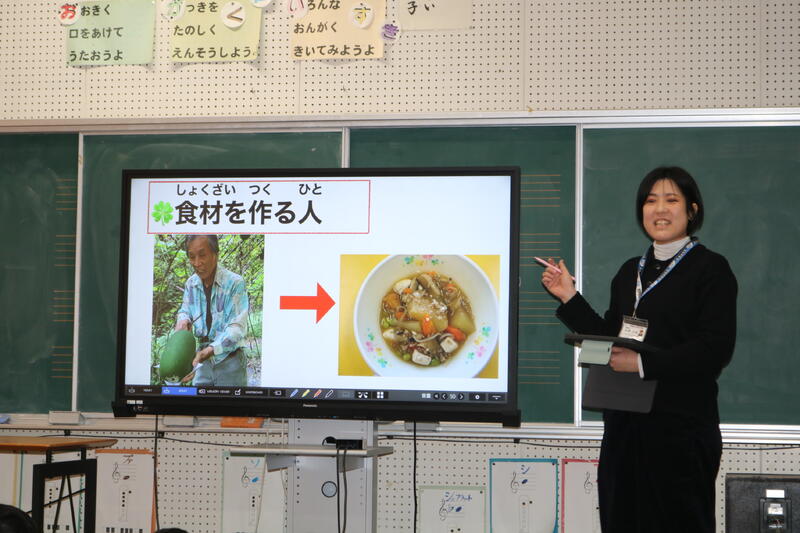

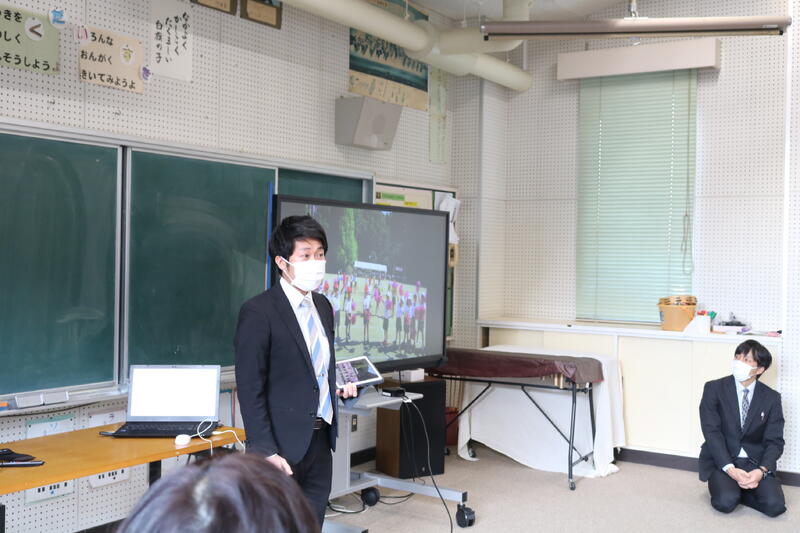

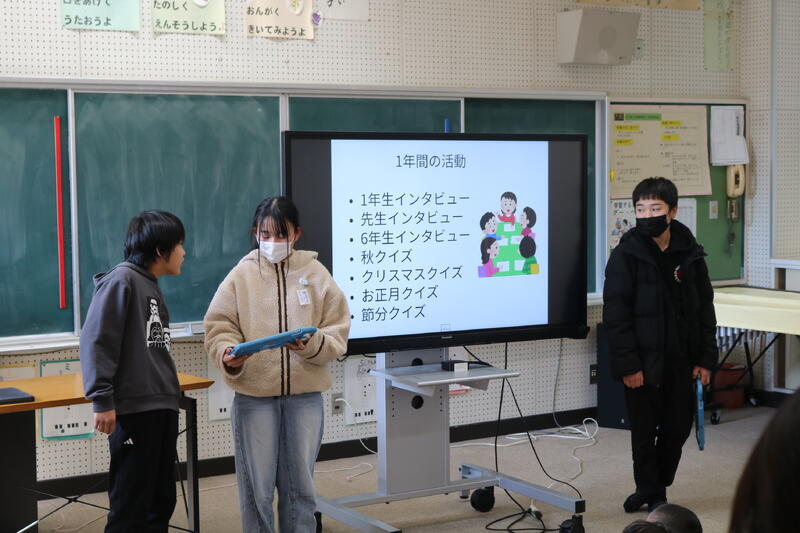

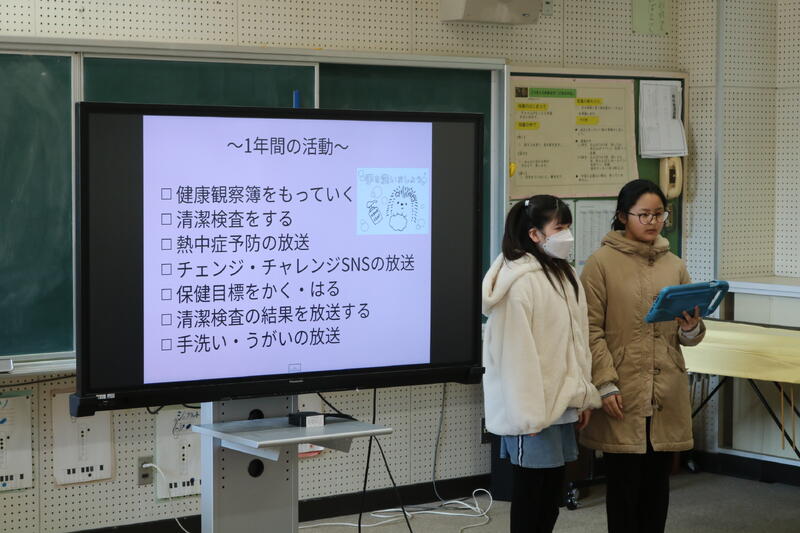

今週は給食週間で、2校時の業間に給食集会を行いました。給食委員会が中心となって、活動の様子を報告したり、食べ物に関するクイズを出したりしました。また町の栄養教諭からは、給食センターについての説明や給食の準備にたずさわるたくさんの人のことを紹介してもらい、改めて食の大事さをみんなで考えることが出来ました。

3校時は5年生の給食指導に永岡栄養教諭に入っていただき、朝ごはんの大切さなどについて話していただきました。「朝ごはんを食べると何のスイッチが入るでしょう?」全部平仮名3文字です。

〇〇〇のスイッチ、〇〇〇のスイッチ、〇〇〇のスイッチ 答えは、あたまのスイッチ、からだのスイッチ、おなかのスイッチでした。とてもわかりやすい説明でした。永岡先生、今日の授業に至るまで準備等ありがとうございました。お世話になりました。

5年生あられプロジェクト第2弾!

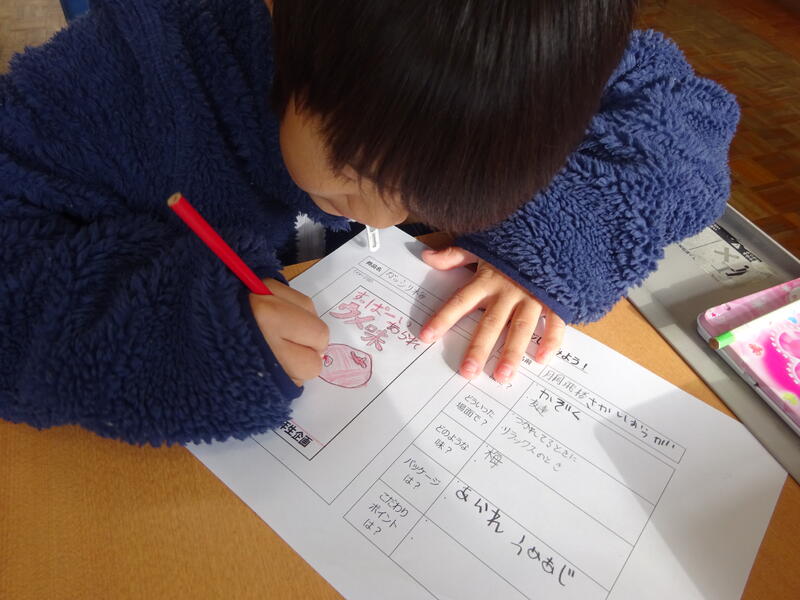

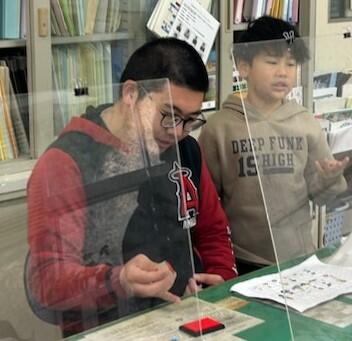

今週月曜日、木村のあられ様をお招きしての出前授業がありました。 教室は、あられの香ばしい匂いと子どもたちの熱気に包まれました。

今回体験したのは、6種類の味の食べ比べとパッケージの見直しです。 【味のラインナップ】 チョコクッキー・うめ・イチゴミルク・キムチ・すきやき・たこやき

この中から、最終候補に残れるのは人気の3種類のみ。子どもたちの清き一票で運命が決まります。自分たちの選んだ味が選ばれるのか、みんなドキドキ・ワクワクが止まらない様子でした。

持久走大会へのご声援、ありがとうございました!

12日(金)に、本校では全学年で持久走大会が行われました。当日は、朝早くから保護者の皆様の温かいご声援や、地域の方々の安全見守り等、誠にありがとうございました。

子どもたちは、ゴール前で応援の声が大きくなると、その声に応えるように最後の力を振り絞ってスパートをかけ、一人ひとりがベストを尽くして走り切りました。

たくさんの温かい応援をいただいた皆様に心より感謝申し上げます。苦しくても全力を出し切った子どもたちの頑張る姿は、大変感動的でした。

来週はいよいよ持久走大会!

早いもので12月に入りました。来週12月12日(金)は、待ちに待った持久走大会です。

今週1週間は、昼休みのランランランニング(全員で校庭を走る活動)で走力を高めたり、体育の授業で本番と同じコースを試走したりして、本番へ向けて万全の準備を整えているところです。

また、子どもたちが安全に活動できるよう、日頃より見守り活動にご尽力いただいている保護者・地域の皆様に感謝申し上げます。

また、本日の見守り活動には、民生委員の吉本様にご協力いただきました。心より感謝申し上げます。

「押忍! 4・5年生は空手教室」を実施

11月11日(火) 3校時に空手の道場から有田講師をお招きして、空手教室が行われました。息を吐きながら声を出して体育館の端から端まで聞こえるように「おはようございます!」や「ありがとうございました!」を言う練習から始まりました。声が出なければペナルティあり。厳しさもあるけど、「正拳突き」や「蹴り」なども教えてもらいながら、最後は「サンドバッグ打ち」をしました。20秒間連続で打ち続けるのはとてもハードだけど、そこに友だちの応援があればできるということも教えていただきました。ここで教えていただいた挨拶や感謝の思いを表すことは、世の中(社会)に出ても大事なことです。

今後の学校生活に生かしてもらえればと思います。ありがとうございました。

PTA研修委員の皆様、「読み聞かせ」ありがとうございました

11月11日(火)は、PTA研修委員の皆様による「読み聞かせ」が行われました。子どもたちの目は、研修委員さんの持つ本に釘付けになっていました。研修委員さんからは、「子どもたちが真剣に聞いてくれて、とても嬉しかったです。」や「学年によってどの本にするか、とても迷いました」などの感想をいただきました。お忙しいなか本当にありがとうございました。

学校のリーダー 6年生のハードな1日

1時間目、千葉県の船橋市の夏見台小学校の6年生とオンライン交流を行いました。「You can see~」等の表現を使い、熊本の魅力を紹介しました。

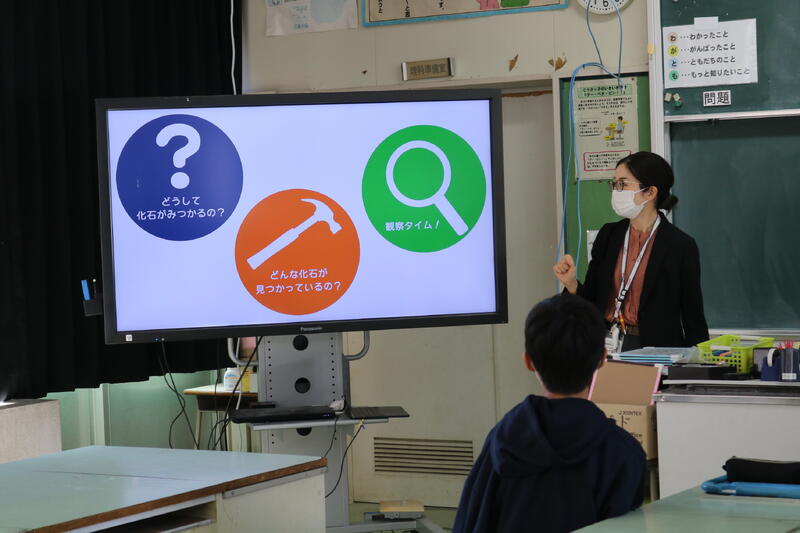

3時間目は御船町恐竜博物館から学芸員の富澤先生にお越しいただき、恐竜や化石の話を聞くだけでなく、実際に化石にも触らせてもらいました。

5時間目は「みんいく」について学習しました。町の養護部会の先生方が集まる中で、本校の道久先生から「睡眠の役割」や「睡眠の大切さ」を詳しく教えていただきました。

6年生にとっては、ハードスケジュールでしたが、とても学びが多い1日となりました。

収穫の秋! 3・4年生は芋掘りへ

10月30日(木)に3・4年生合同で芋掘りを行いました。地域の方が日頃から草取りなどをして、この収穫に備えていただいたり、当日にボランティアでお手伝いに来ていただいたりして、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。子どもたちは目を輝かせて、「大きな芋がとれた~」と喜んでいました。学校に帰ってきても、「先生、こんなのが採れました」と自慢げに話す子もいて、改めてこの行事の大切さと地域の有り難さを感じました。採った芋は、近くの介護サービスセンターにお裾分けしました。とても喜ばれていたのが印象的でした。

収穫の秋! 5年生は稲刈りへ

10月27日(月)に、5年生が稲刈りをしました。当日は素晴らしい天気に恵まれて、子どもたちは稲刈りを楽しんでいました。たわわに実った稲穂を鎌でザクッザクッと刈り、カメラに向かってニコッとする笑顔を見ると心がなごみ、ほっこりとした気持ちになります。この後、この収穫した米を使って「あられ」づくりを始めます。学校に田んぼを貸してくださる地域の方が日頃から田んぼの手入れをしていただいていることやまた、当日のJAの壮青年部の方の協力等があるからこそ、子ども達がこんなに貴重な体験をすることができると思います。心より感謝申し上げます。

ライオンズクラブ様より竹箒の寄贈

ライオンズクラブ様より竹箒をいただきました

10月15日にご来校され、10本の竹箒を寄贈していただきました。

本校は敷地内に樹木も多く、これからの落ち葉掃きに存分に活躍することと思います。ライオンズクラブ様、誠にありがとうございました。

5年生あられプロジェクト始動!

今年も5年生が地元の「木村のあられ」とコラボして新商品の開発に挑みます。

あられは何味にするのか、パッケージはどういう絵、文字にするのかなど木村のあられの広報の方達と一緒に意見を出しながら、第一回目の話し合いを終えました。

テレビの取材もあったので、緊張する場面もありましたが、いろいろなことが経験に繋がっていきます。

どんなあられが完成するのでしょうか?

完全燃焼! 運動会

10月11日(土)は快晴に恵まれ、絶好の運動会日和となった。天気が良すぎて、熱中症が心配されたが、一人のけが人もなく、全員が最後まで諦めずに走って、踊って完全燃焼することができた。結果は赤団が優勝したが、最後まで結果が分からないくらい、両団とも一生懸命頑張っていた。まさしく「完全燃焼」できた1日となった。

いよいよ来週は運動会!

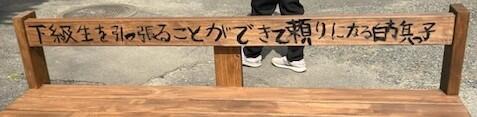

29日(月)に結団式を行いました。今年のスローガンは「完全燃焼! 心を一つに最後まであきらめない白旗っ子」です。毎日、赤団、白団、それぞれで熱のこもった応援の練習を行っています。本番当日、子どもたちが一生懸命取り組む姿をぜひ、ご覧いただけたらと思います。

「行ってきました!」4年生見学旅行!

9月19日(金)、4年生は、山都町方面へ見学旅行へ行きました。

写真1 円形分水(1956年、田んぼの面積によって水を調節する装置が作られた)

写真2 清和文楽(山都町に伝わり、約170年の歴史をもつ人形浄瑠璃芝居)(一つの人形を動かすのに3人が必要)

写真3 通潤橋(江戸時代に造られた巨大な石造りの水路橋でたくさんの観光客が訪れる)

当日は晴天に恵まれ、説明を聞きながら事前に学習したことを深める学習につなげることができました。実際に見て、歩いて、肌で感じ取り、素晴らしい思い出ができた1日となりました。

「読み聞かせ」お世話になりました。

9日(火)にPTAの研修委員さんによる読み聞かせが行われました。子どもたちはこの日をとても楽しみにしていました。短い時間でしたが、研修委員の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

いのちの日の集会

第2回目の「いのちの日の集会」が行われました。今回は水本先生のお話と教頭先生のお話でした。水本先生からは、10年間誰にも話せなかったお話で、同級生が仕事で大雨の被害の様子を見に行って、亡くなった話でした。その方と家族が最後に交わした言葉は「行ってらっしゃい」と「行ってきます」でした。何気ない日常の会話ですが、この言葉にはそれを発する人の思いが込められているので、皆さんも家でこの言葉を発するときは相手を思いやって言いましょうというお話でした。

教頭先生からは、戦争に行ったおじいちゃんが無事に帰ってきたから、今の自分が存在する、命のバトンを大事にしてくださいというお話でした。おじいちゃんのことを知ることで「嫌いなおじいちゃん」から「おじいちゃんに感謝」に気持ちが変わったことも話されました。

この集会後はそれぞれのクラスで振り返り行い、みんな「いのち」について考えていました。

PTA美化作業・リサイクル活動お世話になりました。

7日(日)早朝、6:30よりPTA美化作業を行いました。1時間という短い時間でしたが、学校運営協議会の委員さん、保護者の方々、児童のみなさん、先生方のご協力のもと、学校がとてもきれいになりました。普段、なかなか手が行き届かない国旗掲揚台周辺の斜面やグランド内の雑草等が見事に処理され、とてもきれいになりました。10月11日の運動会に向けて、子どもたちが練習に励むことができる環境をつくっていただきありがとうございました。また、そのあとのリサイクル活動におきましても美化作業でお疲れのところ、各地区で回収、運搬等のご協力ありがとうございました。

小中合同挨拶運動

9月5日(金)に小中合同挨拶運動が行われました。中学校からは、本校を卒業して甲佐中の生徒会で執行部または、委員会の長や、副委員長をしている先輩たちが来てくれました。小学校からは児童会のメンバーが参加してその中学生と一緒に挨拶運動をしました。中学校に行っても母校を訪れてくれることを大変うれしく思います。本校の児童が中学生になってもまた、笑顔で戻ってきてくれるといいなあと思います。

「あゆまつり 子ども神輿 2連覇ならず!」

7月27日(日)に甲佐町で「あゆまつり」が行われました。昨年は「子ども神輿」の部で優勝したので、今年は2連覇を狙いました。お賽銭箱(地域の方からお金をもらった時に入れる箱)を作ったり、みんなの声がそろうように笛も購入したり、当日は朝から声出しの練習もしましたが、結果は残念ながら優勝できませんでした。熱中症予防のため、コースも短くなる暑さの中、みんな声を出して一生懸命頑張りました。来年こそはリベンジを!

7月の全校集会では……

7月1日(火)に全校集会を行いました。5年前の令和2年7月に、熊本豪雨が起こり、約70名の方がお亡くなりになったことをうけて、全員で黙祷を行いました。また人吉出身の校長先生からは熊本豪雨で被災した際に、県外から募金を集めてくれた中学生のお話がありました。「困っているときにそれを助けてくれる人になってください」というお話でした。

今年もノルウエーから2名の体験入学者が来ました。それぞれ、集会の時に自己紹介をしました。1週間という短い期間ですが、たくさんの思い出をつくってほしいと思います。

5年生は調理実習「茹でる時間で美味しさ発見!」

5年生は6月19日(木)の5・6校時を使って調理実習を行いました。

学習ボランティアの牧瀬さんにもお手伝いをしていただきました。

〇じゃがいもは茹でて、塩・コショーで味付け

〇ほうれん草は茹でて、醤油と鰹節で味付け

〇ゆでたまご

の3つを作りました。

それぞれゆで加減を工夫していて、とても美味しくいただきました。

長崎に行ってきます! (6年生修学旅行)

6月19日(木)、20日(金)の2日間、6年生は長崎に修学旅行に行きます。

天気にも恵まれて(恵まれすぎて、熱中症の心配も…) みんな朝から素敵な笑顔でした。

校長先生からのお話、添乗員さんのお話、代表児童の発表が終わると、バスに乗り込み出発。

たくさんの児童や保護者、先生方から見送られての出発は、白旗小の良き伝統ですね。

2日目は、ペーロン舟、府本小との交流、ローラーリュージュなど盛りだくさん!

2日目

朝は、朝食会場で府本小の友だちが「こっち、こっち」と手を挙げて白旗小の子を迎え入れてくれました。交互に座り、仲良くおしゃべりしながら食事を楽しんでいました。

ペーロン舟は、右舷に白旗小、左舷に府本小の児童が乗り、別の学校と競争しました。「浮き輪とりレース」と「直線レース」の2種類をやって、両方とも勝利。子どもたちも人数では少なかったけど、団結することで勝つことができることを学びました。

ローラーリュージュは、ファミリーコースとスタンダードコースの2種類を楽しみました。

たくさんのことを学んだ2日間。16日(月)からの学校生活に生かしていきたいです。

楽しみ〜ナイトハイク‼️

夕食も終わり、待ちに待ったナイトハイク。小雨がパラパラと降っていますが、実施することに決定。

怖さ半分、ワクワク半分。

行ってきま~す! 「5年生 水俣に学ぶ肥後っ子教室・集団宿泊教室」

6月12日(木)~13日(金)の2日間、5年生は芦北・水俣に行きます。今日はあいにくの雨で、体育館で出発式を行いました。校長先生のお話を聞いて、元気に出発! みんなの元気な声で雨雲を吹き飛ばしてほしいです。

荒尾の府本小学校との交流も楽しみです。

楽しかった! さわやかさんサンフェスタ

今日は甲佐町の4つの小学校の特別支援学級の児童が集まり、さわやかさんサンフェスタが甲佐小の体育館で開かれました。本校からは5名が参加をしました。

出発をする時、2階から3年生が、昇降口からは1年生が見送りに来て、ずっと手を振ってくれたのも微笑ましい光景でした。出発するときは、今日の目標をみんなで確認して、帰ってきてからは印象に残ったことを報告してくれました。

帰ってきて、「何が一番面白かった?」と聞くと「じゃんけんピラミッド!」「バルーン!」と元気よく答えてくれました。

いもの苗植えに行ってきました!

5月20日(火)は、毎年お世話になっている緒方さんの畑に行って、芋の苗植えをしました。外気温は30℃近くなって、蒸し暑い中、子どもたちは、緒方さんのアドバイスを聞き、一生懸命、苗を植えていました。明日は雨の予報なので、タイミング的にもバッチリです。10月、運動会が終わったら、収穫になります。大きいお芋が作れますように!

最後に全員で記念写真。「緒方さん、今日はありがとうございました」と挨拶したら、緒方さんは「これから手入れを頑張ります!」とおっしゃいました。今年は芋の苗も値上がりしていて、この準備にもとてもお金がかかっているそうです。いつも子どもたちのためにありがとうございます。

1億円の重さは?? 6年生租税教室を終えて

5月19日(月)に6年生の租税教室を行いました。税理士の方を講師にお招きして話をしていただきました。子どもたちは、「税金の種類が50種類あることが印象に残りました」「税金がないと何もできないことが分かりました」などの感想を書いていました。最後に1億円のダミーが入っているジュラルミンケースを実際に持ってみて、お金の重さ(10kg)を実感していました。

1回目の全校集会 「大切にしたい児童と先生方とのあいことば」

1回目の全校集会は、校長先生がお休みだったので、代わりに教頭先生が校長先生の思いを伝えました。

その中で「8つのあいことば」を伝えました。

1 元気な挨拶 2 爽やかな笑顔 3 感謝の言葉 4 仲間を大切に

5 安心・安全な学校 6 美しい学校 7 愛される学校 8 誇れる学校

です。学校では挨拶するけど、家ではお父さんやお母さんなど家の人には挨拶しないと正直に手を挙げてくれた児童もいました。この8つのあいことば、いくつ覚えられたかな?

「鉛筆立て」いただきました!

23日(水) 桜の丘介護老人福祉施設から2名が来校され、新入生に手作りの鉛筆立てをプレゼントされました。

牛乳パックを使った鉛筆立ては丈夫で、きれいにラッピングされていて、子どもたちは大喜びでした。お礼に今練習中の校歌を歌いました。お二人ともとても感激されていました。

かみましき「命と防災の日」地震避難訓練を行いました。

今日は、地震避難訓練を行いました。熊本地震から今日で9年目を迎えました。ここ甲佐でも被害に遭われた方はたくさんいたと聞いています。今日は、防災士、消防団の方、役場職員の3名にお越しいただき、講話をしていただきました。「子どもたちの避難の様子は、とてもすばらしい」と誉めていただくほど、静かにスムーズに避難ができました。

はじめに黙祷をして亡くなった方々のご冥福を祈りました。講話では、「自分の命は自分で守る」という言葉がとても印象に残りました。また、地震が起きたとき、何を持ち出して、どう逃げるかなど考えておく必要があることを改めて考えさせられました。

16名の新入生を迎えました!

4月9日(水)は入学式。今年はまだ桜の花が残っていて、穏やかな春の陽射しの中、16名の新入生を迎えることができました。新入児童は式では少し緊張している様子も見られましたが、氏名報告でも大きな声で返事をすることができました。とても素晴らしい式だったと参加された御来賓の方々からお褒めの言葉をいただきました。

これから一緒に勉強にスポーツに頑張りましょう!

4名の新しい先生方 ようこそ白旗小へ!

3月28日(金)に3名の先生が白旗小を去られましたが、4月8日(火)に4名の新しい先生方を迎えることができました。

宮川 智之 校長先生、秋永 さつき 先生、島田 美保 先生、山隈 眞由美 先生です。

4名の先生方、ようこそ白旗小へ。これから74名の児童(新入児童を含む)と13名の先生方と力を合わせて白旗小を盛り上げていきましょう!

退任式 温かく見送っもらいました!

本日は、退任式。

今年度末の定期異動で転出するのは3名。

それぞれが、子供達、先生方、保護者、地域の皆さんとお別れをしました。

とても温かい心に残る退任式を開いてもらったことに、感謝です。

大好きな、白旗小の子供たち、先生方、そして保護者、地域の皆様とのお別れはとても寂しいですが、新天地でも、頑張りたいと思います。

また、この校長ブログも、今年度は、最後となります。子供達、職員の頑張り、地域・保護者の方のご協力について、これまでお知らせしてきましたが、保護者・地域の皆様をはじめ多くの方にご覧いただきました。本当にありがとうございました。

皆様、これまで本当にお世話になりました。

これからも、白旗小学校の子供達、職員をどうぞよろしくお願いします。

令和6年度が無事終了しました

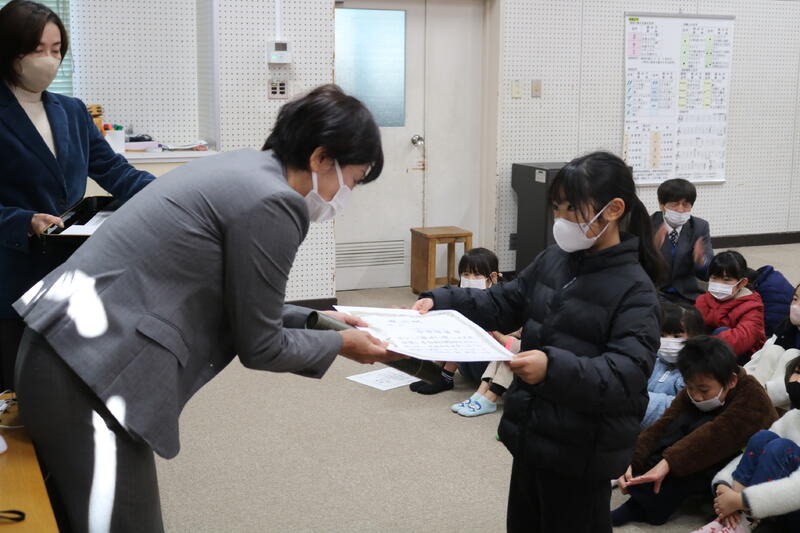

3月24日は、令和6年度の修了式でした。

朝からは、5年生、4年生が中心となった新しい登校班で、元気に登校してくれました。(3月12日の地区児童会で登校班の班長や約束事を決めたり、新1年生へ登校班の集合時間等をお知らせしたりするお手紙も作成したところです)

24日の修了式は、子供達の成長を感じる時間となりました。最後の学年の児童が体育館に来るのに、少し時間がかかりましたが、初めに来た4年生や低学年の児童も誰一人しゃべることなく静かに待つことができ感心しました。

修了式では、各学年の代表に修了証を渡しました。

また、1年間の子供達の成長について校長より話をし

その後、1,3,5年の代表児童が、「3学期をふりかえって」と題して作文を発表しました。

郡工作展入選の表彰も行いました。

今年度1年間、子供達に大きなけがや事故等もなく、終えることができ、本当にありがたく感じます。

保護者・地域の皆様、本校へのご理解・ご支援、この1年間、本当にありがとうございました。

卒業式~17名が、立派に巣立っていきました!~

本日は、6年生17名の卒業式。

19日の準備では、在校生と職員で、卒業式の舞台を立派につくってくれました。

ご来賓の皆様、教育委員会の皆様、保護者の皆様をお迎えし、担任の増永先生が作成した「思い出ムービー」の視聴の後、6年生が堂々と入場。

卒業証書授与、式辞、告辞、来賓祝辞等の後、

いよいよ、白旗小学校児童全員による「お別れのことば」。

在校生の6年生へのことばと「すてきな友達」の歌。6年生へのこれまでの感謝の気持ちを、大きな声で、一生懸命伝え、歌う子供たちの姿に感動しました。

また、6年生も、先生方に、保護者・地域の皆さんに、在校生へ、メッセージをしっかりと伝えました。

6年生が歌う「仰げば尊し」「いのちの歌」「旅立ちの日に」の歌は、どれも、参加者の心に響く美しい歌声で、大変感動的でした。

また、保護者代表挨拶では、心温まる言葉をいただきました。

本当に、素晴らしい卒業式となりました。

あらためて、白旗小学校の子供達の一生懸命にがんばる力、子供達を、丁寧に確実に熱意をもって指導する本校職員、そして、あたたかい保護者・地域の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

最後の6年生との登下校、最後の地域の方との交流がありました

本日は、6年生と在校生が一緒に登下校する最後の日でした。雨の中の登校でしたが、下級生を責任もって連れてきてくれた6年生、1年間、本当にありがとう!

下校時には、6年生が「あさっては、思い出に残る卒業式にしましょう。」とみんなに呼びかけ、「さよなら」の挨拶をして下校をしました。

また、昨日、本日と、最後の地域の方との交流・学習を3年生で行いました。

地域コーディネーターの方を中心に、子供達のために学習の支援等、この1年、本当にありがとうございました。

卒業式まであとわずか・・・・

今日は、卒業式に向け、予行練習がありました。

先週は、6年生と4・5年生との練習でしたが、今週から、1・2・3年生も練習に加わっています。

本番に合わせた予行練習でしたが、在校生も、卒業生も真剣に、一生懸命、呼びかけをしたり歌を歌ったりとがんばっていました。

6年生の歌を聴きながら、感極まって涙を流す1年生がいたり、在校生の思いのこもった言葉に6年生が感動したりと、ジーンとする場面がありました。

当日の卒業式では、6年生が「この学校で学んでよかった」と思えるような式にしたいと思います。

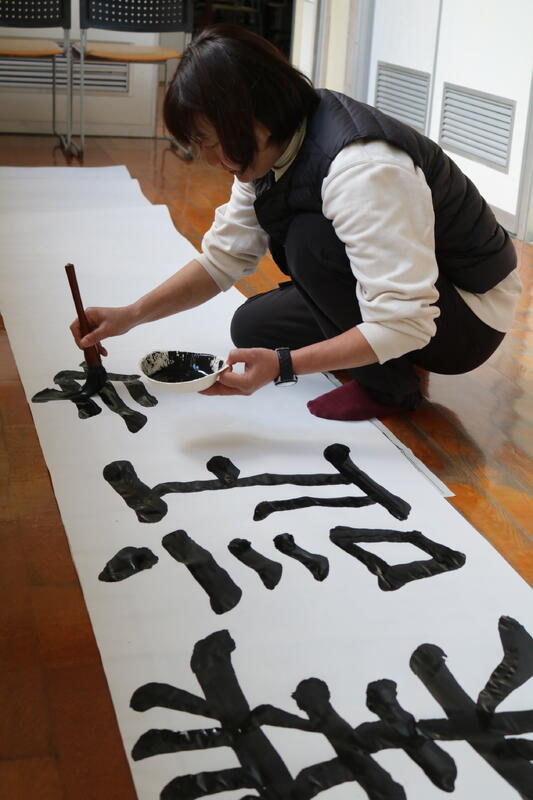

先日お伝えした6年生の卒業記念品の椅子には、6年生の白旗っ子への思いや学級目標である「有言実行」の文字が書かれていました。

3月14日は・・・・

3月14日(金)は、5年生と「木村のあられ」さんとの協働で作ったあられが発売されました!

販売場所は「マルエイ甲佐店」さんです。

「ハニーレモン味」「うなぎの蒲焼味」「からあげ味」「キャラメル味」の四種類です。

販売初日である3月14日に、テレビ局の取材もあり、5年生の代表2名が、インタビューに答えました(4月1日に放送予定のようです)。

5年生が考えた「あられ」。皆さんにも食べていただけるとうれしいです。

音大生による音楽会がありました

昨日(3月13日)、平成音楽大学の学生さん7名が、白旗小の子供達のために演奏をしてくださいました。

保護者、地域の方も来校し、子供達と一緒に演奏を楽しんでいただきました。

まずはじめに、音大生は、自己紹介と、演奏する楽器の特徴をわかりやすく子供達に伝えてくれました。

その後、演奏開始!

演奏曲は、全部で6曲。歌、サックス、ユーフォニアム、バイオリン、ピアノ連弾と、演奏形態も豊富で、「青い空に絵を描こう」「いのちの歌」の独唱や、サックスとユーフォニアムの「点描の唄」の二重奏、バイオリンの「序奏とタランテラ」の独奏、ピアノ連弾「on y va」の演奏がありました。途中で「エイヤー!」とかけ声を言ったり、手拍子をしたりと、子供達が参加できる場面もありました。

この企画は、音楽主任の岸元先生が、「子供達に、生の音楽を聴かせたい!」との思いからスタートし、その思いに共感した音大生が、子供達のためにボランティアで演奏をしてくれました。

演奏を聴く、子供達の瞳は、きらきらと輝き、初めて見る楽器とその音色に、くぎづけでした。

演奏後、1年生が「わたしも大学生になったら、お兄さん、お姉さんみたいに、楽器を上手に弾けるようになりたいです!」と伝えました。

また、新執行部が、代表で音大生へお礼を伝えました。

若い大学生の皆さんのおかげで、子供達が音楽の素晴らしさにふれることができる貴重な時間となりました。音大生の皆さん、本当に、ありがとうございました。

6年生の「サンキューパーティー」

3月12日に、6年生が卒業プロジェクトの1つである「サンキューパーティー」を行いました。

この「サンキューパーティー」は、これまでお世話になって先生方へ、6年生の子供達が、感謝の気持ちを込めて、毎年この時期に行うものです。

今年度は、子供達の手作りの「パンケーキ」と飲み物での会食と、「先生」対「子供」のリレー対決がありました。

子供達が企画した「サンキューパーティー」。思い出に残る楽しい時間でした。

白旗小にグランドピアノが来ました!

白旗小学校の体育館に、本日、グランドピアノを運んでいただきました。

このピアノは、甲佐ライオンズクラブ様が甲佐町に寄贈し、旧宮内小学校においてあったものを、甲佐町の様々な方のお取り計らいで、本校に配置していただきました。

子供達も、職員も、大喜びでした!

皆様、本当にありがとうございました。

今後、体育館での行事の際、このピアノの美しい音色が聴けることと思います。

学校保健委員会が行われました

3月11日午後6時15分から、図工室で学校保健委員会を開催しました。お忙しい中、学校歯科医の清村先生、学校薬剤師の森田先生、PTAの方々4名の皆様に来校いただき、子ども達の健康課題の改善・解決に向けて協議をしました。

今回は、「子ども達の口腔状況の改善に向けて」と「子ども達のメディアコントロール力を上げる有効な取組」について協議しました。メディアとの関わり方については、保護者の方々からたくさん意見が出されました。清村先生からは歯科保健について、森田先生からはメディアに関する指導助言をいただきました。30分という短い時間でしたが、充実した時間でした。今回協議された内容は、来年度の学校保健活動に活かしていきます。本当にありがとうございました。

命や日常生活の大切さ

昨日、「あゆの里」から、きれいなお花の苗をたくさん届けていただきました。

早速、松岡先生が、プランターなどに植えてくれました。

オレンジ色が、心を元気にしてくれます。

「あゆの里」の皆様、本当にありがとうございました。

今日は、3月11日。東日本大震災が発生した日です。

本校では、一斉下校の際、防災担当の豊住先生が、当時の状況や、今もなお、行方不明の方や、避難所生活を続けている方が多くいらっしゃることを、子供たちにわかりやすく伝え、その後、1分間の黙祷を捧げました。

命や、日常生活があるのは、当たり前ではないとつくづく感じます。災害に遭われた方に哀悼の意を表しますとともに、防災に備えること、自分たちの命、生活を大切にしたいと改めて思いました。

最後の全校集会でした

早いもので、今年度の登校も、6年生は9日、1~5年生は10日となりました。

そこで、今年度最後の全校集会では、校長から、子供達の3学期の頑張りや、白旗小の子供達の成長をふりかえりました。

意欲的に学習したり、遊び・運動をとおして体力が高まったり、自分の夢や目標をもって取り組んだり、友達の頑張りを見付ける人が増えたりしたことを、これまでの調査やアンケート結果から伝えました。本当に、よく成長した1年だったと子供達の頑張りに感心します。

また、平川先生からは、白旗小のみんなが一色懸命がんばっているように、学びの学級の子供達も、自分ができるようになるために、粘り強くがんばっていることを紹介しました。

その後、ペアで自分の感想を伝え合った後、

6年生が、「まだ課題はあるかもしれないけど、みんなががんばって、できるようになったり、成長したりしていることがわかったし、学びの学級の人たちも、自分たちの知らないところで目標をもって、がんばっていることがすごいと思いました。」と伝えました。

子供達には、お互いの頑張りを認め合い、一緒に高め合うことの大切さを、これからも大事にしてほしいと思います。

充実した楽しい1日でした!

今日は、たくさんの行事がありました。

1つめは、執行部の引き継ぎ式。

これまでの執行部から、1年間、児童会のスローガンに向けて取り組んだことや頑張ったことの振り返りがありました。また、新しい執行部へは任命書を渡しました。

2つめは、6年生を送る会。

これまで、下級生や学校のために頑張ってくれた6年生に、感謝の気持ちを学年ごとに伝えました。お手紙などのプレゼントをもらった6年生は、とてもうれしそうでした。

3つめは、送別遠足。

みんなで乙女河原に行きました。おいしいお弁当を食べ、たくさん遊んだ子供たち。

とても満足そうでした。

子供達の登校見守り隊結成!

昨夜19:00

ミーティングルームに、子供達が安全に登校するため、その様子を見守っていただく有志の方々に集まっていただきました!

昨年の12月頃、保護者、地域の方(地域の回覧板を活用して)にお願いの文書を配布し、登校見守り隊の募集をし、昨夜、お集まりいただいたところです。

白旗小の子供達のために、考え、行動していただいていることに、感謝の気持ちでいっぱいです。

今後、数回の検討を重ね、実行に移していく予定です。

卒業制作ができるまで・・・・

毎年行っている卒業制作。

これには、多くの方が関わってくださっています。

まず、事務の高橋先生が、「学びの森支援事業」の申請を県に出し、

申請が下りたら、業者さんに依頼をし、高橋先生と、担任の増永先生、業者さんがやりとりしながら、県の予算や6年生の希望に合わせたもの(今年度はベンチ)を決定し、業者さんが熊本県産木材を使って制作をしてくださいます。

昨日の5,6時間目は、その業者さんが作成してくださったベンチに、塗料を塗るなどの作業を6年生が行いました。

創建ホームの木下さんから、塗料の塗り方を教えていただき、6年生は丁寧に塗料を塗っていました。6年生は、運動場にこのベンチをおいて、体育の時間に体調が悪いときに座って見学したり、多くの人にベンチに座ってくつろいだりしてもらえたらと考え卒業制作をベンチにしたそうです。

第3回学校運営協議会を行いました

学年末の忙しい中、委員の皆様に集まっていただき、今年度最後の学校運営協議会を行いました。

はじめに、児童の学習の様子を参観しました。

その後、3学期の児童の頑張り、保護者アンケートの結果について学校から説明を行いました。

また、朝の登校や下校、登校班についても、様々なご意見をいただきました。

明日は、ご協力いただく方と一緒に、朝の登校の見守りについて検討を行う予定です。

地域の方のご協力や保護者の方のご理解・ご協力を得ながら、児童の安心・安全な学校生活や登下校を進めていきたいと思います。

学校運営協議会 会長の本田様、委員の皆様、1年間、本校児童の健全な育成並びに、学校運営へのご協力、本当にありがとうございました。

児童会立会演説会がありました

3月4日5校時に、児童会立会演説会を行いました。

この取組は、白旗小で長く取り組まれていることですが、来年度のリーダーである4・5年生が、来年度に向けての取組を伝えることを通して、学校を自分たちでよりよくするイメージをもたせ、自主性と愛校心を育てる目的で行っています。

立会演説では、4年生の2名、5年生の3名が発表をしました。

発表した5名が、自分のつくりたい学校を堂々と発表してくれました。

発表の後は、演説を聞いた子供達から、お返しをしました。

人権教育総括を行っています

昨日と本日の校内研修で、人権教育の1年間の総括を行っています。

子供達一人一人が安心して楽しく学校生活を過ごすために、とても重要な人権教育。

1年間をとおして、それぞれの職員が、子供達と考え合ったり取り組んだりしたことをレポートを書いて伝え合い、互いに学び合う研修です。私にとってもたくさんのことを知り、自分はどうするべきか考えることのできる大事な研修の時間です。

学校便りをアップしました

学校便り12号をご覧ください。

メニューより「学校便り」をクリックするとご覧いただけます。

よろしくお願いします。

大変なことが・・・・!!

2月28日のお昼頃、いつものようい学校生活のブログを作成しようとしたところ、前日の27日までのカウンタ21万8500が、なんと、25万に・・・!

3月3日の朝には、なんと 40万に・・・!!

いったい何が起こっているのでしょう?! カウンタの故障? と一人で困惑しています・・・・。

が、

たくさんの皆様にご覧いただいていることに感謝し、本年度の残りの日々、職員の頑張り、子供達の頑張り、地域・保護者の皆様の様子をお届けできればと思います。

今後ともよろしくお願いいたします!

今日で2月の登校も終わり。来週からいよいよ3月です。

本日で、2月の登校も終わりとなり、来週からいよいよ本年度最後の3月に入ります。

学校に登校するのも、6年生は14日、在校生は15日となります。

昼の放送の「6年生のインタビュー」では、「5年生の時の集団宿泊が一番思い出に残っています。」「修学旅行で、班のみんなと協力したことが一番の思い出です。」と、6年生の子供達が答える度に、卒業が近づいていることに、寂しさがつのります。

来週の金曜日の送別遠足に向け、6年生が楽しめるようにと、各教室で出し物等の話合いが行われていました。

これまで、学校のために頑張ってくれた6年生にとって、思い出に残る送別遠足になればと思います。

人権ミニ集会を行いました

朝自習の時間に、人権ミニ集会で、県人権こども集会のオンデマンド視聴を行いました。

視聴したのは芦北の大野小学校の発表でした。大野小学校は、本校と同じような小規模校の学校ですが、児童同士の交流、地域の方との交流、国際交流などを通して、人と人とのつながりを深める取組をされていました。

本校の取組の中に生かすことができる内容もあり、大変勉強になりました。

ミニ集会後は、それぞれの学年で振り返りが行われ、こども集会の意義や取組内容を子供達にわかりやすく伝えたり、感じたことの感想交流を行ったりしました。

春が近づいてきています・・・

今朝は、執行部のあいさつ運動でした。

執行部の子供達は、毎週水曜日に、全校児童が主体的にあいさつができるよう1年を通して活動をしてくれています。

「このあいさつ運動は、あと何回できるのかな?」「あと1回?2回かな?」と子供達と会話をしたところです。

正門の脇には、門松をつくってくださった甲佐町森林組合「緑栄会」からいただいた梅の花がきれいに咲いていました。

6年生と過ごせる期間もあとわずか。巣立ちの季節が近づいてきていると感じました。

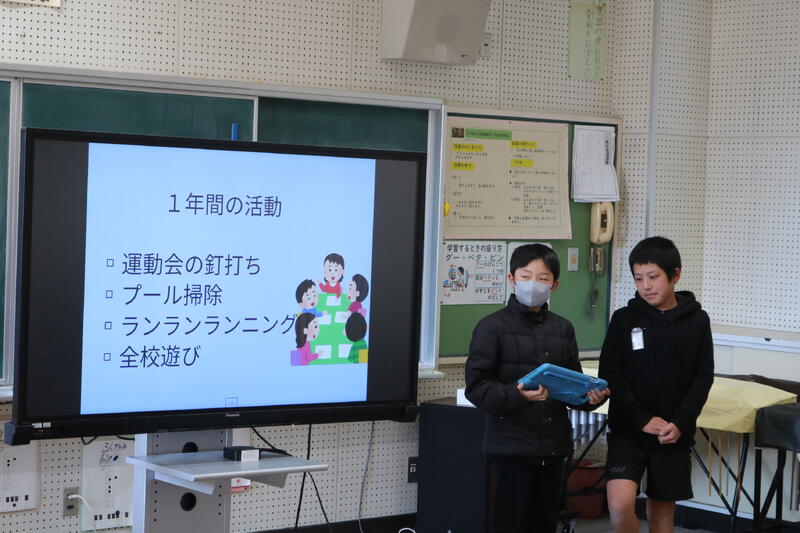

今年度最後の児童集会がありました

本日の児童集会は、今年度最後の児童集会となりました。

各委員会が今年度取り組んだこと、今後取り組んでいきたいことなどを、6年生が代表として全校児童へ発表しました。

本校は、小規模校ということもあり、4年生から委員会活動をしますが、5,6年生の姿を見ながら、4年生も委員会活動を頑張ることができました。

今日の各委員会の発表を受け、来年度仲間入りをする現3年生も、頑張ってくれることと思います。

19日(水)に花育が最終ゴールとなりました!

4年生がこれまで進めてきた「花育」。2年生の保護者である作本さんや地域コーディネーターの藤田さんにお世話になり、これまで11月30日に花の定植、1月30日に花の観察等を行ってきましたが、作本さんが花のお世話や管理を行ってくださったおかげで、2月19日(水)に、ついにきれいに開花したお花とご対面しました!

子供達は、この花を、「フラワーアレンジメントにしたい!」と考え、作本さん、藤田さんに教えていただきながら、すてきなアレンジを作り上げました!

作本さん、藤田さんのおかげで、貴重な経験をすることができた子供達。子供達の笑顔が大変印象的な1日となりました。

早朝より、「あいさつ運動」をしていただきました

早朝より、学校運営協議会の皆様に「あいさつ運動」を行っていただきました。

委員の皆様のおかげで、いつもにも増して、子供達は大きな声であいさつを行っていました。

今年度は、3月14日が最後の「あいさつ運動」です。どうぞよろしくお願いいたします。

昨日は大変お世話になりました

昨日は、学習・夢発表会を開催しました。平日の開催でしたが、地域の方、保護者の方

に子供達の発表を見ていただきました。子供達の発表はいかがだったでしょうか?

どの学級も工夫を凝らし、一人一人の頑張りや成長が見える発表だったと思います。

〈1年生の発表の様子〉できるようになったこと、「大きなかぶ」の劇、歌

〈2年生の発表の様子〉1年間をふりかえって、「お手紙」の劇、歌

〈3年生の発表の様子〉「ミッキーマウスマーチ」の合奏、「ありの行列」の劇

〈4年生の発表の様子〉4年生までの振り返り、自分の成長と夢(個人の発表)、歌

〈5年生の発表の様子〉米作りの様子、あられ作りについて

〈6年生の夢発表の様子〉自分の夢と実現するために頑張ること(個人の発表)

私は、3年間、白旗小学校にいますが、発表を見ながら、この1年間だけでなく、令和4年度からの3年間の子供達の大きな大きな成長の姿を実感し、大変感激しました。この学校で仕事をさせてもらって本当に幸せだと感じました。

「子供の可能性は無限大」です。

地域の宝である子供達の成長を今後も引き出し、応援していきたいと思います。

6年生インタビュー

明日はいよいよ「夢・学習発表会」です。

どの学年も、今週からステージでの練習をとおして、本番に備えているところです。

さて、最近のお昼の放送は、卒業を控えている6年生に対する「6年生インタビュー」が行われています。インタビューの内容は、中学生になって頑張りたいこと、6年間の思い出、1番好きな給食、在校生へ一言の4項目です。

6年生へのインタビューを聞くこの時期になると、卒業が間近だと感じます。

自分だったらどうする?

本日は、認知症の疾患、認知症の方を正しく理解し、支援の必要性について学ぶことを目的に、4年生が「認知症サポート養成講座」の学習を行いました。学習を進めてくださったのは、認知症キャラバンメイトの高橋さんと、甲佐町役場職員の古閑さん、遠山さんの3人です。

来校者のみなさんの自己紹介の後、絵本「おじいちゃんの手帳」の読み聞かせや、副読本「認知症ってなあに?」の説明がありました。

その後、体験型演習とグループワークがありました。集団下校時に、認知症の方と出会った時、どうするか、ロールプレイをしたり、気付いたことを出し合ったりしました。

本日の学習をとおして、認知症の疾患やその方のことを正しく理解し、小学生でもできる支援について学ぶことができたと思います。地域・社会が今日の4年生が学習したように、正しく理解し支援することで、誰もが安心してくらせる町につながっていくと感じました。

最後に高橋さんから「ご家庭でも認知症のことで悩まれている方がいたら、ここに電話をして下さい」と教えてもらいました。096-355-1755(認知症コールセンター)(さーここいいなー)です。お気軽にどうぞ。

今日は、家庭科の学習で地域の力をいただきました

昨日は、1年生の生活科「昔遊び」に地域の方が先生として来てくださいましたが、本日は、5年生の家庭科の授業に地域の方が3人、先生として来てくださいました。

子供達が、ミシンを使う際、地域の方は「ここはこうするといいよ。」など優しく声をかけてくださっていました。

担任一人では、一人一人の子供について十分な時間をかけて指導をすることは難しいですが、地域の方の力をいただくことで、子供達が不慣れなミシンを使った活動も安心して行うことができました。

「地域の力」は、今日も子供達を笑顔にしてくれました。

ありがとうございました!

わくわく!昔遊び!

本日、1年生の生活科の学習に地域の方を招いて昔遊びを行いました。

竹馬遊び、こま回し遊び、あやとり遊び、お手玉遊びの4つの遊び場で、それぞれ地域の方が遊び方を教えてくださいました。

1年生の子供達は、とても楽しそうに、また難しい遊びにも意欲的に挑戦していました。地域の皆さんは、「子供達と過ごすのは楽しいですね」「元気ができます!」と話してくださいました。本当にありがたいことです。

このように、担任だけでは難しい活動でも、地域の方に来校していただき活動を行うことで、子供の「楽しい」「わかった」「できた」を実現できる「地域学校協働活動」。子供も、地域の方も笑顔になるこの活動を今後も推進していきたいと思っています。

地域の方・保護者の方で、お手伝いできる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、学校にご連絡ください。お待ちしています!

学習・夢発表会に向けて

2月20日の学習・夢発表会まで、残り1週間となりました。それぞれの学年で、どんなことを発表するか子供達と考え合い、内容を決め、準備を進めているところです。

発表の練習をしたり、発表の内容をタブレットで作成したりと頑張っています。

本番では、1年間の子供達の学びの姿を見せてくれると思います。

当日も寒さが予想されますが、子供達の頑張りを見ていただければと思います。

新入児童体験入学がありました

本日、午後から新入児体験入学があり、来年度入学予定の児童とその保護者をお迎えしました。

新入児童は、5年生と一緒に活動をする予定でしたので、活動場所に行ってみると、5年生が立派な楽しい遊び場を準備していて、大変感心しました!

受付が終わると、新入児童と5年生が、まずは自己紹介。5年生がやさしく話しかけている姿が印象的でした。

その後、5年生と一緒に、学校探検を行い、楽しく遊ぶ活動を行いました。

新入児童と5年生が活動をする間に、保護者の皆様には、「楽しい学校生活を迎えるために」「保健面について」「諸連絡」について、学校側から説明を行いました。4月になって、子供達が元気に入学してくるのが楽しみです。

運動場の工事をしています

現在、甲佐町の取組により、本校の運動場の工事を行っていただいています。以前から、白旗山の雨水が運動場の中まで流れてくることがありました。運動場に配水管を入れる工事を行うことで、雨水が運動場に流れることを防ぐなど、良好な運動場になるのではないかと思います。この工事は、3月中旬まで行われる予定です。

今日の全校集会

2月の全校集会。まず初めに表彰を行いました。県こども美術展や熊日学童スケッチ展で入賞した児童への表彰を行いました。

表彰のあとは、「心のSOS」について、豊住先生、道久先生からお話がありました。

本校の子供達は、困っていることがあっても、家族、先生や友達に相談することが少ない傾向にあることが、県学力調査の児童質問紙の結果からわかりました。

困っていたり、悲しい気持ちになったりもやもやしたりしりしたことをそのままにしておくと、元気がなくなったり食欲がわかなくなったりとストレスを抱えてしまうこと、そうならないために、周りにいる大人に相談して解決していこうと二人の先生から話がありました。

お話の後、子供たちは、誰に相談するか、その場で考え合いました。

子供たちには、今日学んだことを生かして、困っていることをそのままにせず、相談できる力をつけて欲しいと願っています。

朝から大はしゃぎでした!

今朝は、とても寒かったですね。

朝から、うっすら雪がつもっていましたが、朝早く起きて、家の前の雪で、雪だるまを作った子供達もいたようです。

登校後は、子供達は、雪が降る中、外に出て遊んでいました。

行ってみると、「校長先生、見てください!」と雪だるまをつくったり、雪投げをしたりしながら楽しんでいました。

寒さもどこかにとんでいきそうな、朝の子供達でした。

いつも、ありがとうございます!

ホームページのカウンタが21万を突破しました!

いつもご覧いただいていることに感謝しています!

早いもので、1月が終わり、本年度も残り2ヶ月となりましたが、今後も子供達、職員の頑張り、保護者・地域の方の様子についてお伝えしていきます。今後ともよろしくお願いいたします!

執行部 VS 全校児童 全校かくれんぼの勝者は?

みんなが楽しめるイベントを企画したいと執行部の5名が「全校かくれんぼ」を企画しました。31日(金)5時間目にサプライズで全校児童をミーティングルームに集めて説明を始めます。その間に執行部5名は、白旗山、体育館、校舎に分かれて隠れます。前半の10分間は、誰も発見されずに執行部の勝利かと思われました。児童会担当の増永先生がヒントを出すと後半は次々に発見されます。2人を見つけた子もいました。

体育館から2人、音楽準備室から1人、鏡の後ろ、白旗山から1人の計5人、全員が確保されてゲームオーバー。全校児童の勝ちとなりました。みんなが必死に探していた様子、見つけたときの笑顔がとても印象に残りました。執行部の皆さん、企画、運営お疲れ様でした。あなたたちの頑張りでみんながとても楽しんでいました。

心と体は成長しています。

今週は、命の学習(性に関する指導)を、1年、4年、5年で行いました。

1年生は、「体を大切にする方法を考えよう」を目的に、トイレに行った後の拭き方やお風呂の入り方の順序、プライベートゾーンを大切にする方法などを学んでいました。

4年生は、「思春期に起こる体の働きや心の成長を調べよう」を目的に第二次性徴の様子や発育などについては個人差があることについて担任や養護教諭が一緒に授業を進めていました。

5年生では「心の発達とはどういうことなのか考えよう」を目的に、心がどのように発達するか考えていました。幼児期や小学校1年生の頃と比較し成長した自分について見つめ、学びを今後どのように生かしていくか考え発表していました。

自分の体や心の成長を、学習として学ぶことで、自分の心、体、命を大切にする心情が育つといいなと思います。

お花も、子供も、成長するには・・・・

今日は、4年生が11月8日に植えたマムの花の生長を観察したり、仕事の内容を聞いたりするために校外学習をすると聞き、私も見学に行きました。

ハウスの中に入ってびっくり!5センチほどの苗が、1メートル以上に伸びていました。4年生の子供たちは、ハウスに入る前に、30㎝ほど伸びているだろうと予想していただけに、ハウスに入って「えーっっっっ!」とその成長にびっくりしたようです。

これだけ成長するために、1日に何度もハウスの中に入って、水やりや温度管理、農薬散布など様々な仕事をすることや、仕事をしてうれしかったこと、大変だったことも話してくださいました。

学校の戻ると、1年生が、「お店屋さんに来てください」とペットボトルのふたで作ったお金を渡してくれました。今日のお店屋さんは、算数の計算の学習もかねているとのことでした。早速行ってみると、かわいらしいお店屋さんが「いらっしゃーい」と迎えてくれました。

1年生は、この日のために、お店の看板やお店の売り物をかいたり、ペットボトルのふたを集め10円のお金にしたりとたくさんの準備をしていました。「これだけのことを、よく、1年生でできるなあ」と感心しました。

また、どの子も、何をすればいいかが、よくわかって活動していました。これも、担任の先生が、子供達にわかりやすく、丁寧に説明したり、一緒に手伝ったりしたからだと思います。

花も、子供達も、時間をかけて、栄養や学びを得たり、困っている時には必要な手立てを受けたりすることで、大きく成長するんだと、大きく伸びた花と成長した1年生を見てつくづく感じた1日となりました。

給食ありがとう!

1月21日に、給食記念週間の取組をお伝えしましたが、日頃の給食への感謝を伝える取組として、各学級で作品作りをしました。現在、その作品が甲佐町生涯学習センターに掲示してあります。子供達の気持ちがこもった作品が展示されています。よかったら、センターへ行って実物をご覧いただければと思います。

打楽器で、心を合わせて

1週間が始まりました。本校も、少数ではありますが、インフルエンザやコロナウイルス等の感染症のために欠席になる児童が増えてきました。感染予防のために、道久先生や保健委員の子供達が、換気や手洗い・うがいを放送等で呼びかけているところです。

さて、今日は、2年生が音楽の時間に「かぼちゃ」の曲に合わせて、打楽器をたたく練習をしていました。グループで協力して楽しく練習した後は、グループで発表です。

自分が、たたく場所をしっかり覚えて演奏することができました。それぞれの打楽器の音色が響き合って、すてきな演奏を行うことができました。

緑川探検隊!3年生が頑張りました!

今日は、3年生の総合的な学習の時間の授業を、郡内の小学校の先生方26名が見にきてくださいました。

授業前には、「恥ずかしがらずに、たくさん発表したいです。」や「大きな声で考えを伝えたいです。」と頑張りたいことを教えてくれた子供達。

授業では、この前、先生達にインタビューしたことを発表するところからスタートしました。緊張していたかもしれませんが、堂々と発表することができ、大きな拍手をもらっていました。授業が終わってから、「先生、(今度は) いつ先生達が来ますか?」と尋ねたり、「いっぱい発表できた」と笑顔で答える児童もいて、今後の自信につながるのではと思います。

大きく成長しました!一年生!

今日は、5時間目に1年生の道徳の授業を校内研修として全職員で参観しました。

入学して10ヶ月が過ぎた1年生。ひらがなやかたかな、漢字など、書けなかった文字が書けるようになったり、計算ができるようになったり、お友達と協力して掃除をしたり(まだまだできるようになったことは、たくさんあります!)本当にたくさんのことができるようになり、成長したなあと感じます。

今回の道徳の授業では、「二わのことり」という教材をとおして「友達を大切にすることはどういうことなのか」について考える授業でした。子供達は、登場人物の「二わのことり」の気持ちになって、一人一人がしっかりと考え、考えたことを書いたり、友達に伝え合ったりしていました。子供達の大きな成長に感心しました。

このように、子供達がたくさんのことができるようになったのも、いつも休み時間も含め、丁寧に、そして根気強く、子供達ができるまで指導・支援している先生方や、素直で一生懸命な子供達の頑張りがあってこそだと思います。

1年生も、残り2ヶ月あまりで2年生です。きっと、友達思いの、すてきな2年生になってくれることと思います。

給食・食に感謝しよう

1月は、給食記念日があります。日頃の給食に感謝する取組として、今日は、給食集会がありました。

まず、給食委員会が、委員会で行っている取組や、クイズを伝えたり、「好き嫌いなく食べましょう。」「給食の減らしすぎをやめ、しっかり食べましょう。」とお願いを伝えたりしていました。

その後、甲佐小学校の栄養教諭である永岡先生から、給食についてお話がありました。

初めに、白旗地区は、大豆の有名な産地であることを子供達に教えてくださいました。

その後、今日の給食を作っている調理員さんの様子を見せてくださいました。給食をつくる方は、衛生管理に基づき、細心の注意をしながら給食を作ってくださっています。私も、以前、業務として給食センターに訪問することがありましたが、子供達が安全に給食を食べることができるよう、腕や手を何度も洗ったり、調理する内容によって、調理員さんの導線が決まっていたり、揚げ物の中心温度を測って確実に揚げ物を揚げたりと調理をしてくださっていました。

今日の、給食センターの様子も見せていただきましたが、野菜を多く使うため、朝から大忙しだったようです。

永岡先生は、食べ物には、体をつくる重要な働きがあることを栄養素ごとにわかりやすく話してくださいました。また、将来の夢を実現するための大事な基盤である体を健康にするために、好き嫌いなく食べてほしいとも話してくださいました。

給食集会の後は、5年生を対象に、バランスのとれた朝食メニューを考える学習を行ってくださいました.子供達は、栄養のとれた朝食をしっかり考え、発表していました。また、学習後は、「これから、朝食でも、食べ物をバランスよく食べたい」と感想をもったようです。

朝から子供達とあいさつを交わす中で、時々、朝食が話題になることがあります。その時、「ごはんと、味噌汁と納豆を食べてきました!」という子供もいますが、「朝ご飯を食べてないので元気がでません・・・。」と話す子供もいます。

様々な調査でわかっていることですが、朝食をとっている子供は、意欲的に、落ち着いて、集中して学習や運動ができるため、学力調査や体力調査の結果も高い傾向であると言われていますし、友達との関係も良好のようです。朝食は、子供達が、午前中の4時間(12時半まで)、学校生活を頑張るために必要なものです。

慌ただしい朝ですが、保護者の皆様には、今後も、お子さんが、朝食をしっかり食べることができるよう、朝の準備や支援をしていただければと思います。元気なパワーの源「朝ご飯」。どうぞ、よろしくお願いいたします。

今日も元気にスタートしました!

今日は、学校運営協議会委員の方による、あいさつ運動でしたが、委員の方が声をかけてくださり、白旗地区の民生委員さんが早朝より集まってくださいました。

皆さんは、一人一人の子供達に、あいさつを交わしながら、「元気な挨拶だね。」などと、温かい言葉をかけてくださっていました。

月曜日でしたが、朝から、登校班で登校する子供達が多くいました。

子供達にとって、民生委員の皆様の温かい声かけと、自分で歩いて登校することで、脳も心も活性化され、「今日も頑張ろう」という気持ちが高まった、朝の時間でした。

皆様、早朝より、大変お世話になりました!

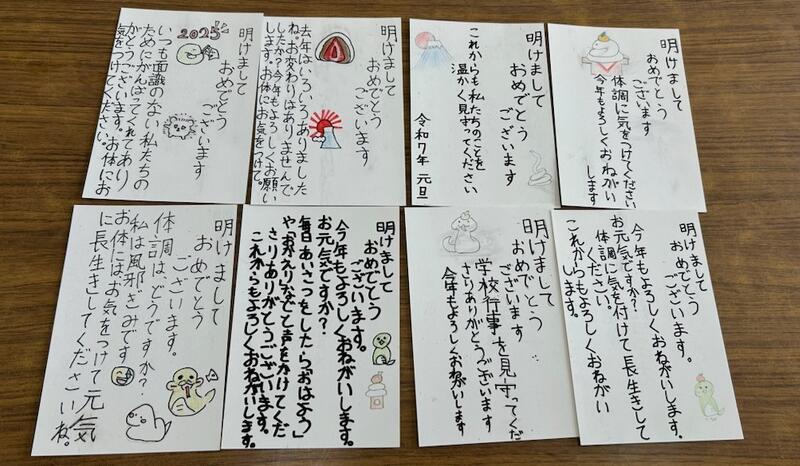

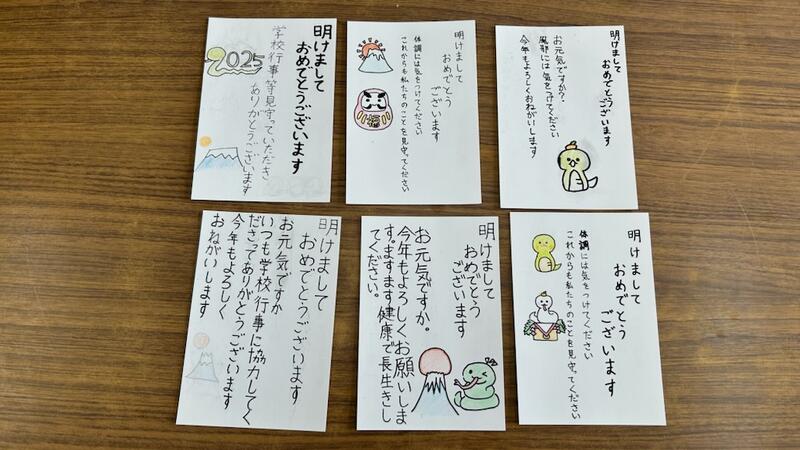

お礼の年賀状等が届きました!

12月27日の学校生活の記事で、子供達が地域の方に年賀状を書いたことをお知らせしましたが、地域の方から、子供達にそのお礼の年賀状やお手紙をいただきました。(写真はその一部を掲載させていただきました)

本当にありがとうございました。子供達も、とても喜んでいました。

今後とも、地域の皆様、白旗小の子供達を地域で見守っていただければ大変ありがたいです。今後ともよろしくお願いいたします。

木育・ものづくりがありました

今日は、講師をお迎えし、5,6年の児童を対象に「木育・ものづくり」がありました。講師は、熊本大学教育学部の田口教授をはじめ、大学院生、熊本県森林組合連合会の皆様でした。

まず、田口教授から、木育を行っていただきました。木の生長の様子や、季節ごとの変化、木の性質などについて、スライドや体験をとおしてわかりやすく説明してくださいました。初めて知ることも多く、当たり前のことですが、「木は生きている」ことが、実感としてわかるお話ばかりでした。子供達も興味をもって話を聞いていました。

木育が終わると、「ものづくり」の時間です。作り方の説明を受け、2人・3人を1組に作業を行っていきました。難しい作業もあったようですが、友達と協力し合い、釘を打ったり、やすりをかけたりして、「木製フリーラック」が完成しました。

最後は、将来、林業に携わりたいと思っている6年児童が「貴重な経験になりました。ありがとうございました。」とお礼の言葉を伝えました。

これまで自然の中で生きていた「木(命)」を、「もの」として自分の手で完成させる。体験をとおして、学びが深まる貴重な経験をさせていただきました。

熊本大学の皆様、森林組合連合会の皆様、お世話になりました!

「わかる・できる授業づくり」のために

甲佐町では、子供達の学力向上に向け、定期的に指導主事が学校を訪問し指導・助言を行ってくださっています。

本日は、2年生の国語の授業に指導主事が来校されました。今日の授業は、「かたかなで書く言葉」についての学習でしたが、子供達は、普段の授業と同じように先生の話をしっかり聞き、集中して学習をしていました。自分の考えも堂々と伝える姿も多く見られ、うれしく感じました。先生も、子供達にとってわかりやすい授業を考え、丁寧に指導をしていました。

授業後は、指導主事より、今日の授業について助言やアドバイスをいただきます。

この時間でいただいた助言をもとに、明日の授業に生かすことで、本校職員は、子供達にとって「わかる・できる授業づくり」を目指し、取り組んでいます。

大人になった子供達の姿を思い浮かべながら・・・

1月12日は、甲佐町の「二十歳の成人式」が開催されました。二十歳になられた皆様、ご家族の皆様、おめでとうございました。私は、担任した子供が成人を迎えるとの連絡を保護者からいただき、御船町の「二十歳を祝う会」に参加してきました。とても盛大で、心が温かくなるような式が開催されていましたが、担任していた子供達が、皆、立派に成長している姿を見ることができ、大変、感激しました。

本校の子供達が、二十歳になった姿を想像しながら、子供達の成長に力を注いでいきたいと気持ちを新たにしたところです。

運動場を見ると、1年生が、体育の時間に、担任の先生方と一緒に「大波、小波・・」と歌いながら、笑顔で長縄をしていました。

運動場の景色、先生や友達と笑顔で授業を行ったこと・・・・。そんな思い出が、子供達の心の中に、たくさん残るといいなあと願っています。

おいしい給食に感謝の気持ちを伝えよう

1月は、給食記念週間があります。現在、日頃から、おいしい給食を作ってくださる方に向け、子供達が感謝の気持ちを伝える標語やポスターを作成しています。

今日は、1年生が、給食を食べている絵を描き、その絵に感謝の気持ちを表す言葉を付け加えていました。どの子も、一生懸命、取り組んでいました。

各学年で作成した作品は、甲佐町生涯学習センターに掲示される予定です。

3学期。落ち着いてスタート!

2週間ぶりの登校でしたが、落ち着いた態度で始業式に参加した子供達。

私からは、子供達に、次の学年につながる大事な3学期であることから、自分の苦手なことや課題に対して、目標をもち、最後まであきらめず取り組んでほしいと伝えました。また、6年生との残りの学校生活を大切にしてほしいとも伝えました。

豊住先生からは、3学期、生活面で頑張ってほしいこと、道久先生からは、規則正しい生活に1日でも早く戻す必要性について話がありました。

どの子も真剣に話を聞いていたのが印象的でした。

始業式後も、どの学年も集中して学習を行っていて感心しました。

先生と相談しながら図書の本の目標冊数を決めたり、3学期のめあてを決め掲示したりと3学期がしっかりとスタートした今日の白旗小学校でした。

学校便りをアップしました

本日、児童へ配付する学校便り11号をホームペ-ジにアップしました。

ご覧いただければと思います。

今日から、3学期がスタートしました!

今年、最初のお知らせです。保護者・地域の皆様、今年もよろしくお願いいたします。

さて、本日は3学期の始業式。

子供達の明るい笑顔が、学校に戻ってきました。

朝、元気なあいさつをする姿、朝から外で元気に遊ぶ姿が見られ、とてもうれしかったです。

朝の登校見守りをしていただいている、本田さん、宮崎さん、豊田さんは、今朝も、子供達の安全を見守ってくださいました。今年も、よろしくお願いいたします。

また、うれしいことに、冬休み中に、ホームページのカウンタ数が20万を超えていました。今年も、子供達、職員の頑張り、地域・保護者のみなさんの様子をお届けできるよう頑張ります!

今年最後のお知らせです

本日は、仕事納めで、今年最後の出勤日です。

今年最後のお知らせをしたいと思います。

白旗地区の民生委員さんからの依頼を受け、中学年、高学年で年賀状を書きました。写真は、6年生が書いた年賀状です。地域のお年寄りの方に喜んでもらおうと、子供達、一生懸命考えながら、丁寧に書き上げました。

年が明けて、地域の方にこの年賀状が届くことになっています。喜んでいただければいいなと思います。

最後に・・・・

保護者の皆様、地域の皆様、今年1年、本当にお世話になりました。子供達が、大きなけがや事故もなく、充実した学校生活を過ごすことができたのも、地域の方や保護者の方のおかげだと思っています。

来年も、どうぞ、白旗小学校の子供達の成長のために、お力をおかしいただければと思います。

今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

2学期終業式で・・・・

昨日の終業式では、「2学期を振り返って」の発表もありましたのでお知らせします。

2年生、4年生、6年生の代表が、全校児童の前で堂々と発表しました。

代表の児童は、「かけ算九九を、合格するまで何度も練習しました。おうちでもお母さんに何度も聞いてもらいました。合格してうれしかったです。(一部抜粋)」「持久走大会に向け、一度も歩かないと目標を決め、練習から頑張りました。本番も歩かず走れてうれしかったです。(一部抜粋)」「私は学力調査に向けて、目標をもって取り組みました。特に算数は、練習する時にわからないことをそのままにしないで、先生や友達に聞いてわかるまで頑張りました。算数が、わかるようになって、とてもうれしかったです。(一部抜粋)」と発表しました。

それぞれの児童が、自分の目標をしっかりもち、取り組む過程で努力したり、最後まで頑張り抜いたりしていることに感心しました。3学期も、それぞれの児童が、新しい学年に向けての目標をもち、取り組めるよう応援していきたいと思います。

2学期大変お世話になりました№3

学校便り、№9,10をホームページにアップしました。

メニュー欄の学校便りからご覧いただけます。

ご一読いただけるとうれしいです。

2学期大変お世話になりました№2

終業式の中では、「こころの表彰」と絵画展などの「表彰」がありました。

「こころの表彰」は、白旗小で長年続けている取組ですが、何回、聞いても、子供達の感性や、相手を認める気持ち、そこに気付く力に、心がじわーっと温かくなります。

今日も、各学年の代表に表彰をしてもらいました。表彰してもらう子供は、照れくさそうに、そして、とてもうれしそうにしていました。

誰かに認めてもらうことは、何歳になってもうれしいもので、自分に自信もつきますよね。

代表以外の子供達は、自分が書いた「こころを表彰」を、終業式後に渡しに行きました。

また、郡の絵画展、版画展、夏休みの作品募集において、たくさんの子供達が表彰されました。(写真は、代表の子供達です)

最後の表彰は、「体力向上優良校」の表彰でした。子供達の体力が、昨年度より大きく向上したとして、熊本県教育委員会からいただきましたので、体育主任の内田先生が代表で受け取りました。たくさんの頑張り、みんなありがとう!

2学期、大変お世話になりました№1

79日間もの長い2学期も、本日が最終日となりました。

終業式では(感染対策のため、マスクを着用して音楽室で行いました)、2学期の終わりにふさわしい、話を集中して聞いたり、号令がなくても礼を合わせたりする子供達の姿がありました。校長の話では、2学期の始業式で伝えた2つの頑張ってほしいこと「気付き・考え・行動する」「友達にやさしくする」について、写真や児童アンケートをもとに振り返りを行いました。2学期は、行事をとおして、子供達が主体的に考え進んで行動する姿が多くあり、それが力となって、どの子も大きく成長してくれました。

他にも、冬休みのくらしについて豊住先生、健康面について道久先生からも話を行いました。

どの子供も、話をしっかり聞き、校歌も元気に歌いました。

冬休みも、交通事故等に気をつけ、家族や親戚、地域の皆様と楽しく過ごしてほしいと思います。また、3学期の始業式の日に、元気な子供達に会えることを願っています。

門松づくり

12月22日(日)、甲佐の森林組合の「緑栄会の愉快な仲間達」(そう呼んでほしいと話されていました。)が来校され、子供達のために門松を作ってくださいました。

神様が降りてきたときに、目印になるようにと家の前に門松を置いたそうです。竹を中心に松、梅など縁起物を入れて最後に土を入れて完成です。「今の子どもたちは、門松て知らんとじゃなかろうか?」「子どもたちに知ってほしい。」「甲佐を元気に!」という思いで作られました。来年1月10日ぐらいまで飾っておく予定です。どんな物なのか実際に見てみるといいですね。「緑栄会の愉快な仲間達」に感謝・感謝です。寒い中、子どもたちのためにありがとうございました。

今朝は、とても冷えましたが・・・

今朝、出勤時に車の温度計の表示が「-1℃」。寒い朝でしたが、今朝も、寒い中、環境委員の5年生が一番先に来て、ほうきで落ち葉を掃き、集めた落ち葉を低学年の子供達が一輪車で運ぶなど、進んで作業を行ってくれました。寒い朝でしたが、心はほかほかとあたたかい気持ちになりました。

現在、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎、コロナウイルスに罹患し、学年・学級閉鎖をしている学校も増えてきているようです。毎日寒いですが、手洗い・うがいを心がけ、みんなで終業式の日を迎えることができたらと思います。

今日のひとこま

今日は、5年生は木村のあられさんとの学習でした。前回、あられの味を各班で考えましたが、今日はその中から4種類の味のあられを作り、持ってきてくださいました。子供達は、自分たちの考えた味のあられを試食し、袋に貼るラベルなどを考えていました。木村のあられの皆様から、「一生懸命考え、楽しいと言ってくれる子供達の姿を見て元気が出ました。」との言葉をお聞きし、とてもうれしく感じました。製品化し販売する時期は、3月になってからだということで、とても楽しみです。

昼休みは、体育委員の企画「長縄跳び大会」がありました。体育委員のように、学校や子供達(下級生)のために、目的をもって、自分たちで考え、実行に移していくことは、とても大事な取組だと思っています。

また、楽しい遊びを企画してほしいです。

2学期のまとめと年末・年始

2学期も、登校する日数が今日を入れて5日間となりました。学校では、2学期の学習のまとめや、最後の体験活動が行われています。

2年生は、かけ算九九が定着するための「がんばり九九カード」に取り組んでおり、合格するまで先生方に聞いてもらっています。

1年生は、生活科で育てた大根を、土から抜いて、洗って、自分で切って、煮て食べる「だいこんおでんをつくろう」を行っていました。先生が、けがをしないように、一人一人について、大根を切る経験をさせていました。

また、学びの学級では、年末・年始の日本ならではの文化・伝統について調べたり、5年生では、正月料理の由来や大切さについて学んだりしていました。

忙しい師走の時期ですが、子供達一人一人が、家族や地域の方と、1年を締めくくったり、新しい年を迎えたりする中で、日本独特の伝統や文化に触れたり経験したりできるといいなと感じました。

立派な松!

今日、甲佐町にお住まいの地域の方が、ご自宅にある松と大きな松ぼっくりを学校に持ってきてくださいました。昨年度も、昔のお金や火縄銃など、自宅にある昔の道具などを学校に持ってきてくださり、子供達も私たち職員も大変勉強になりました。

この松は、「大王松(ダイオウショウ)」という名前だそうです。マツ科の常緑針葉樹で、マツの仲間では世界一長い葉を持つことから「大王」と称され、雄大な樹形を観賞するため公園や庭園に植栽されるそうです。

早速、松岡先生が、玄関前に飾ってくれました。

本当に、見事ですね。

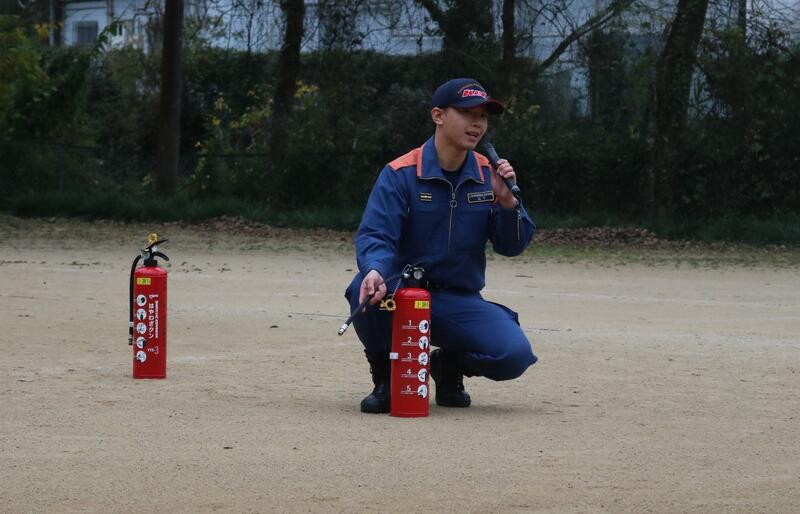

火災避難訓練がありました

今日は、午前中に、火災避難訓練を行いました。火災が発生した時に、迅速かつ安全に避難できる行動力と態度を養うことが目的で理科室からの出火を想定して実施をしました。また、今回も、もしもの場合に備えた実践的な訓練にするために、高学年には、期日を伝えず実施を行いました。子供達は、先生方の指示をしっかり聞き、落ち着いて運動場へ避難することができました。

運動場では、教頭先生や消防署の方のお話をしっかり聞くこともできました。また、消化器による消化の実演も行いました。寒い季節になり、火災が発生しやすい状況が見られます。

家庭でも話題にしていただき、火災などの災害から身を守ることができればと思います。

自分の目標に向かって

今日は、持久走大会でした。これまで、自分の目標タイムを設定し、朝、昼のらんらんランニングやロードでの試走を経て本日を迎えました。

応援に来てくださった保護者、地域の皆様の声援に力をもらった子供達。どの子も、自分の目標に向かって精一杯走りました。また、頑張って走っている友達を大きな声で応援する姿もたくさん見られました。

保護者、地域の皆様、また、運営のお手伝いをしていただいた、本田さん、宮崎さん、大変お世話になりました。