学校ブログ

上級生になる1年生(新2年生)

先週から休み時間や昼休みの1年生教室では、飾り付け用の輪っかを作ったり、サクラの形を切ったりしている子ども達がいます。「何をしているの?」と尋ねると、「新しい1年生の教室の飾りをつくっている!!」とニコニコ笑顔で答えてくれます。

「へぇー、新しい1年生が入ってくるということは、みんなはどうなるの?」とちょっといじわるな質問をすると、「2年生になる!!」と口をそろえて答えてくれました。

4月の入学式に向けて、新1年生の教室を飾り付けてくれる「新」2年生のやさしいお姉ちゃん、お兄ちゃんたちです!!

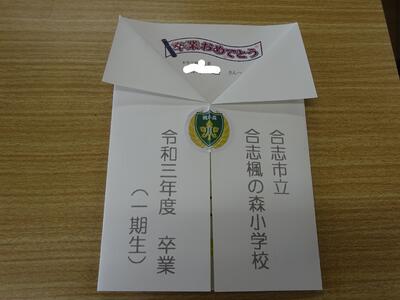

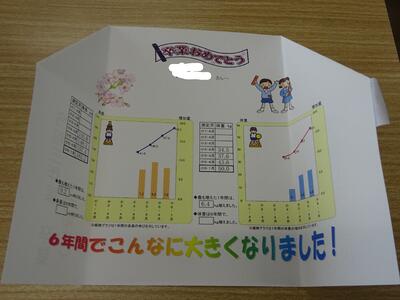

成長の記録(保健室から)

明日(23日)の卒業式を前に、養護教諭の山下先生から卒業する6年生へ「成長の記録」のプレゼント。小学校での身長と体重の成長の記録です。手作りで数ヶ月前から準備をされていました。小学校での思い出の品が一つ増えたのではないでしょうか。保健だより(卒業号).pdf

学校評議員会

18日(金)に学校評議員会を開催しました。泉谷様(黒石原)、野間口様(陽光台)、松崎様(かえでの森こども園長)の3名の方に今年度の学校評議員をお願いし、今回が2回目の学校評議員会でした。本来、学校行事など様々な教育活動を定期的にご覧いただきながら行っていくところですが、感染対策のため2回のみとなり申し訳なく思っています。

今回は、学校の取り組みや学校評価アンケートなどについて説明後、校内を巡回していただき授業や子ども達の様子を見ていただきました。ちょうど6年生の「未来の私」の作品展示やプレゼンテーションでの発表などの卒業生の姿を見ていただくこともできました。

卒業式練習

18日(金)、6年生・5年生そして全職員が加わって卒業式の練習を行いました。これまでは6年生のみの練習が中心でしたが、今回、当日に近い形での練習でした。とはいえ今回の1時間のみです。当日は、準備や片付けなど5年生が行いますが、感染対策ため代表者22名が式に参加し、他の5年生は教室でオンライン参加となります。

今回の練習では、当日オンライン参加の5年生も参加しました。卒業生の入退場では、当日さながらの「拍手」で卒業生にエールを送ってくれました。

参加した5年生かは「入場する6年生かっこよかったよね」などの声が聞かれました。5年生も最上級生になる準備ができてきています。

赤飯

今年度の給食も今日と22日(火)の2日間となりました(中学校は授業日数の関係で今日が最後となりました)。

そこで、今日は、小学校・中学校の全員で6年生の卒業を祝う意味も込めて「赤飯」を準備していただきました。さらにデザートでシュークリーム付き!!

6年生では、お祝いの赤飯山盛り(写真右)、さらにじゃんけん大会でシュークリーム+1個をゲットした幸せな?!子どももいたようです。給食の調理に携わっていただいている方々にも感謝です。

恒例にしたくない?!展示会

水筒2、ぼうし8、赤白帽1,ズボン2,体操服短パン1、セーター2、上着(パーカー)2、シャツ1、手袋9、手袋(片方のみ)3、ハンカチ12、タオル2,くつ下1、リックサック1、なわとび1、水泳のゴーグル6、くし3。

「どうしてこんなものが落とし物に・・」と悩んでしまうモノもありますが、長期休み前に毎回、展示している「落とし物」の概要です。これまでの2回に比べると少なくなったように感じますが、やはり記名がないものばかりです。落としたり、忘れたりしてすぐに気づいて、職員室の落とし物コーナーを訪ねてくる子ども達もいますが、なかなか減らないのもどうしたものかと悩んでいます。

ご家庭でも最近なくなったなと思い当たるものがあれば、子どもさんを通じてご確認ください。

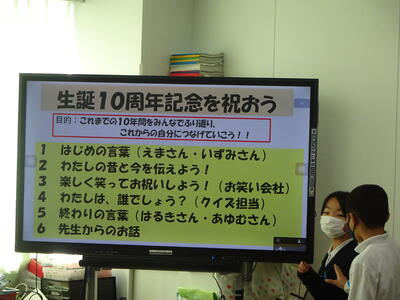

生誕10周年記念

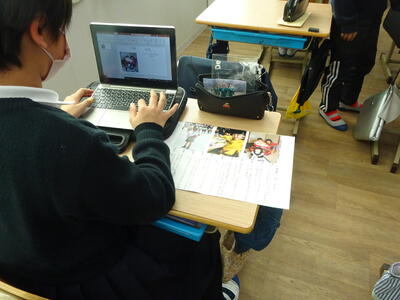

4年生では、この2か月ほど「生誕10周年記念」の学習に取り組んでいました。以前は「2分の1成人式」(成人年齢20歳の半分の10歳)といった名称で取り組んでいた学校もあったと思いますが、成人年齢が18歳に法改正が行われたこともあり「生誕10周年記念」としたそうです(4年部談)。

子ども達は4年生になるまでの幼い頃の思い出の写真をタブレットに取り込み、また、家族からの聞き取りや当時の事を書いてもらったりして、これまでの10年間を振り返っていたようです。それらを元に昔と今の自分をプレゼンにまとめて発表をしていました。

4年生の各クラスで実施されていますが、最後にはお家の人からの手紙に涙を流す子どももいたとこのことで、5年生を前に、これまでを振り返ったり、整理したりする中で、考えることができたのではと思います。ぜひ、ご家庭でも夕食の話題にしてもらえればと思います。

出番待ちのサクラソウ

サクラソウの花が咲きほこっています。中学校HP(3月8日付け「楓の森の舎窓から」)にも渕上校長先生が掲載されていましたが、昨年10月頃(写真左)にいただいたサクラソウを育てたものです。西合志図書館の高本館長と西合志中央小の山元先生が種から育てられた苗をいただき、米澤教頭先生が鉢替えし、田尻先生が水やり等をして5か月ほど育ててきました。これからの卒業式や入学式を彩ってくれます。

春を感じる図書室

暖かい日が続き、外は春の陽気を感じまが、楓の森図書室も春らしい雰囲気になってきています。

「冬きたりならば 春遠からじ」とう題されたコーナーには春に関する本が置かれていますが、本の装丁もどことなく春らしい色づかいを感じます。

年度がわりのため、図書の貸し出しは終えていますが、読書を楽しむ子ども達が訪れています。

本の一斉返却期間はすでに終わっていますが、まだ40名弱の子ども達の未返却となっています。ご家庭に学校の図書室の本がありましたら至急の返却をお願いします。

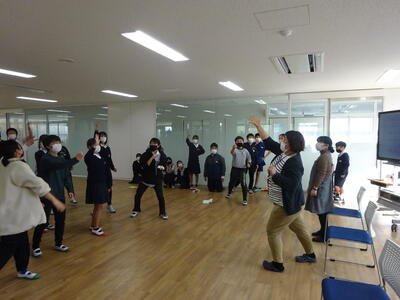

卒業プロジェクト(感謝の会)

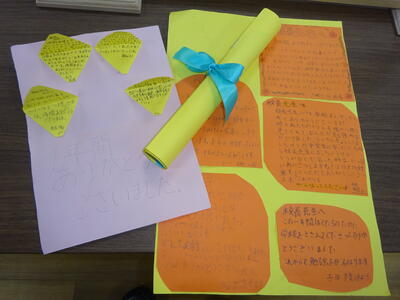

卒業プロジェクトで6年1組、2組、3組で実施している「感謝の会」も3組で最後となりました。今回は、家庭科の授業でお世話になった楓の森中の小山先生、図書室の堀田先生、私(校長)、そして一番感謝の気持ちを伝えたいだろう担任の宮田先生の4人を招いて開催してくれました。

じゃんけん大会や〇✕クイズで盛り上がり、感謝の言葉と手紙のプレゼント。中学校の小山先生は、小学校でこのような感謝を会をしてくれることをとてもうれしく思っていることや4月から中学生となるみんなを心待ちにしているとのお話をいただきました。卒業まであと3日!となりました。