学校ブログ

あいさつクラスマッチ!

あいさつクラスマッチが始まりました。

みんながもっと気持ちのよいあいさつができるようにと、委員会からの提案がありました。

まずは、6年生からのスタートです。

6月20日(木) 6年生

6月21日(金) 5年生

6月25日(火) 4年生

6月26日(水) 3年生

6月27日(木) 2年生

6月28日(金) 1年生

と続きます。楓の森小学校があいさつであふれる学校になることを願っています。(主幹教諭;下山)

6年ローテーション道徳

6年生のローテーション道徳です。ローテーション道徳により、「学年全員の子どもを複数の指導者で見ることができる」というメリットがあります。本校では、当たり前のようにローテーション道徳が行われています。

これまでの道徳教育は、読み物の登場人物の気持ちを読み取ることで終わってしまっていたり、「いじめは許されない」ということを子どもたちに言わせたり、書かせたりするだけの授業になりがちと言われてきました。

そのようなことから、これからの道徳の授業は、現実のいじめの問題に対応できる資質・能力を育むためには、「あなたならどうするか」を真正面から問い、自分自身のこととして、多面的・多角的に考え、議論していく「考え、議論する道徳」へと転換することが求められています。(校長 佐藤 政臣)

2年生ローテーション道徳

本日は、2年生のローテーション道徳の授業におじゃましました。

2年の担任が別のクラスに行って、道徳の授業をするローテーション道徳。合志市のすべての小学校で実施されている取組で、学年全体の児童を学年部の先生方がみんなで見ていく取組の一つです。どの担任も表情豊かに児童に問いかけ、時には揺さぶりながら「考え、議論する道徳」の実現がなされていました。

2年生も考えを一生懸命にワークシートに記述し、1年間でこんなにも文が書けるようになるんだなと感心するほど考えをたくさん書いている児童もいました。

2年生の近くのテラスでは、わかばの児童が育てているトマトやピーマン、なすびの観察をしていました。

収穫したら、販売会があるのかな?楽しみです。(教頭 上田玲子)

調理実習(6年生)

本日6年生が調理実習をしていました。

何やらおいしそうな匂いがしましたので、調理室に入ってみました。

今回は、野菜いためとスクランブルエッグでした。

どの班も上手にできていましたし、何より子どもたちが楽しそうに調理をしていたのが印象に残りました。

(主幹教諭;下山)

6年生の授業(算数・外国語)

本日は、6年生教室へおじゃましました。

外国語の授業では、「時刻の表現」についての学習でした。学習活動で、就寝時刻を挙手で日髙教諭が確認。

午後10時には就寝が半分ぐらいだったでしょうか。10時以降に就寝している児童も結構挙手がありました。習い事や塾等で就寝時刻が遅くなっているのか、SNS等の利用で遅くなっているのか・・・??毎日ではないかもしれませんが、22時~2時の成長ホルモンがたくさん出る時間帯に是非とも熟睡してほしいなと思いました。(ついでに写実的な自画像が掲示してありました。上手!!)

算数の授業では、分配法則(計算のきまり)の確認や4分の3時間は何分?の学習が行われていました。

児童が発表の取り合いでじゃんけんしたり、4分の3の意味を言葉で説明したり、できるわかる授業が実現されておりました。

通りすがりの靴箱では、かかと揃えがずいぶん定着してきました。 (2年生の靴箱)

交通安全教室

本日、熊本北合志警察署の方をお招きして、交通安全教室を行いました。

主に自転車についてのお話でした。

「ブタはしゃベル」

ブ・・・ブレーキ

タ・・・タイや

は・・・反射板

しゃ・・・車体

ベル・・・ベル

自分の命を守るために、このキーワードを頭の中に入れて、自転車にのってほしいと思います。(主幹教諭;下山)

学校情報化優良校認定!

日本教育工学協会学校情報化認定委員会により、学校情報化優良校に再度認定されました。

本校は、教育の情報化に力を入れて取り組んでいます。認定期間は、2024年6月12日~2027年3月31日です。

(校長 佐藤 政臣)

実習生、3年教室で

本日は、3年生で栄養教諭の実習生がカルシウムの話をするところにお邪魔したのですが・・・終わってお食事中でした。残念。見たかったです。そのかわり、3年生が笑顔でおいしく給食食べている姿を見せてくれました。

お隣のクラスを覗いてみると、実習生ではありませんが、先生が、無言掃除の話をしながら、みんなと給食を食べていました。

実習は明日までになります。素敵な管理栄養士になれますように・・・(教頭 上田玲子)

1年生プール開き

本日の1年生(1組と4組)のプール開きがありました。

開会の言葉の後に、児童代表発表、校長講話、プール使用のきまり・諸注意、準備運動を中庭に行った後に、プールに移動しました。校長講話では、「①しっかり先生の話を聞くこと、②プールでのきまりを守ること、③命にかかわること」についてお話ししました。水が平気な子、恐怖心がある子など、個人差があるようです。まずは、水とお友達になることが大切です。ご家庭でも水慣れの遊びなどよろしくお願いいたします。(校長 佐藤 政臣)

2年生の給食中で

現在、2年生と3年生に給食の栄養教諭の実習生がきています。本日は、2年生の実習生の「やさいのひみつ」についてのお話を聞きにいきました。まずは、本校の栄養教諭の話から始まり、実習生へ・・・

短い実習期間中に児童がわかりやすいようにイラストを準備し、野菜のよさに気付かせていました。

隣の学級では、6年の「学習・掲示委員会」の児童が2年生教室に来ており、「自学コンクール」の説明をしていました。

2年生も宿題以外に自学を頑張りだしている児童もすでにおり、日記や漢字、カタカナの練習をしていました。2年生はコンクールに意欲満々。結果が楽しみです。(教頭 上田玲子)

1年生(図画工作)「チョ キン パー」でかざろう

1年生の図画工作(「チョ キン パー」でかざろう)です。工夫して折ったり、切ったりしながら独創的な模様をつくります。ハサミを上手に使い、オリジナルの模様を作ることができました。(校長 佐藤 政臣)

クラブ活動開始!

本日からクラブ活動が始まりました。

「始まった」と言っても、本日は、クラブ選びでした。

6年生→5年生→4年生という順にクラブを決めていきました。

今年は、手芸、カードゲーム、図工、パソコン、消しゴムはんこ、ボードゲーム、サイエンス、音楽、屋外スポーツ、屋内スポーツ、YTK、モルック、Let's楓プレイングの13のクラブで活動していきます。(主幹教諭;下山)

1年5年もプール開き&6年4年授業スナップ

昨日のプールは天気も曇っていて寒かったようですが、本日の天気は晴れて爽快なプール日和でした。

先週、6年生と中学生と職員でピカピカに磨き上げたプールです。全校児童生徒のためにありがとうございました。また、5年生では、中学体育の先生の乗り入れも始まりました。よろしくお願いします。

また、本日は、6年生の理科と4年生の国語の授業にお邪魔しました。

理科室の前で司書の堀田先生を発見。何やら授業のメモをしている様子。この授業の後半で6年生が理科の調べ学習に図書室に来室とのことで、事前に何の学習か見に来られていました。

4年生はローマ字の学習。小気味よい声での担任の指導で児童が一生懸命ローマ字を読み取っていました。自分ができたら周りにサポート。自ら考えよりよい行動ができる4年生です。ついでに5年生の学級を覗いたら、棚の上に児童の手作りのかわいらしいボックスが置いてありました。何だろう・・・放課後に担任に聞いてみようと思います。(教頭:上田玲子)

プールが始まりました!

本日プール開きでした。

天気が曇りで少々肌寒い感じもしましたが、子どもたちはこの日を楽しみにしていたようです。

私は3年生の様子を見学しました。

はじめに、プールを使う上での大切なことを話され、バディ等の確認がありました。

その後、プールに向かいました。今日は、プール初日でしたので水慣れが中心でした。

それでも子どもたちは大はしゃぎでした。(主幹教諭;下山)

合志楓の森中学校野球部 第19回RKK旗少年野球大会 優勝

中学校の野球部が第19回RKK旗少年野球大会で優勝しました。おめでとうございます。

コーチとして、本校の岡田先生が関わっている関係で、8日に行われた準々決勝、準決勝(運動公園野球場)、本日(9日)の決勝(水前寺野球場)の応援に行きました。県大会にも関わらず決勝は、合志市同士となり、合志中学校が対戦相手でした。結果は5対2で勝利!素晴らしい試合で感動しました。野球部、感動をありがとう!

決勝戦は、7月15日(祝)午後3時55分からRKKテレビで放送される予定です。

(校長 佐藤 政臣)

5年「水俣に学ぶ肥後っ子教室」パート2

午後は、環境学習や水俣病資料館の見学を行いました。子どもたちは、語り部さんの話や環境学習、資料館での学び等、学びを深めることができたと思います。おうちでも本日の学びを聞いてあげてください。(校長 佐藤 政臣)

教育実習が終わりました

教育実習生による教育実習が本日で終了しました。

オンラインでお別れの式をしました。

3人とも昼休みは、子どもと笑顔で遊んでいました。子どもたちにとっては、寂しくなりますが、正式な先生となって教壇に戻ってきてください。(校長 佐藤 政臣)

教育実習お疲れ様でした!

本日で2週間の教育実習が終了します。

最終日は、多くの先生方の前での研究授業です。

3人の実習生とも頑張っていました。

きっと素晴らしい先生になってくれることでしょう。(主幹教諭;下山)

5年「水俣に学ぶ肥後っ子教室」

本日(7日)5年生は、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」です。

これは、今から13年前の2011年に始まった熊本県の取組で、熊本県のすべての5年生が水俣にいって学習を深めるというものです。

この「水俣の学ぶ肥後っ子教室」には、2つの目的があります。

1つめは、「水俣病の正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心や態度を身に付ける」ことです。

2つめは、「環境や環境問題への関心を高め、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を身に付ける」ことです。

しっかり、学習を深めてほしいと思います。現在、昼食中ということです。

(校長 佐藤 政臣)

2年(道徳)「ローテーション道徳」

本校は、道徳の授業を「ローテーション道徳」で行っています。本日は、2年生の授業を参観しました。

ローテーション道徳とは、「学年のそれぞれのクラスの担任教師が、ローテーションで他のクラスでも授業をする」という取組です。

例えば、今週は、担任のクラスで、次週は、2組、その次は3組・・・というように、毎週時間を揃えて行っていきます。

このローテーション道徳により、「複数の教師で子どもたちに関わることができ、児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を複数の教師の目で見取り、多面的・多角的に把握することができる」のです。学級担任以外の先生から授業を受けることができるので、子どもたちも楽しみにしています。(校長 佐藤 政臣)

1年(図画工作)「ならべて ならべて」

1年(図画工作)「ならべて ならべて」の学習です。

身の回りにある材料に十分に慣れるとともに、並べたり、つないだり、積んだりするなど手や体全体の感覚などを働かせながら、工夫してつくる学習です。へびのように長くならべる子や家のように組み立てる子など、豊かな発想で取り組むことができました。(校長 佐藤 政臣)

6年 学年集会

6年生は、多目的室で学年集会を行いました。

内容は、島田先生から「生活指導全般」について、後藤先生から「学年の取組について、夢テストについて、学年レクリエーションについて」などのお話がありました。

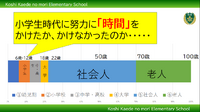

6年生は、残り少ない小学校生活です・・・・。ですから私は、「時間」についての話をしました。

大切なことは「時間」に対する意識です。成功している人は、「努力に時間をかけていますし、時間を守ります」。成功を望むなら「今やるべきことを今やる」ことが大切です。小学生時代にそれができない人は、一生できないという話をしました。人生100年、与えられた時間は、876600時間。あのとき、もう少しこうそればよかったと後悔しないように、未来に向かって「やるべきことをやる」・・・

このことに早く気付くかで将来が決まります。(校長 佐藤 政臣)

合志市小中一貫教育研究発表会に向けて

合志市小中一貫教育研究発表会が令和6年10月25日(金)に本校(小中合同)で開催されます。当日は、合志市の小中学校のすべての教職員が本校に来校されます。

そこで本日は、その研究発表会に向けて校内研修を行いました。当日は、PTA役員の皆様にも駐車場の係り等のお手伝いをしていただくことになりました。大変ありがとうございます。当日は、本校の児童・生徒が生き生きと学習している姿を披露できればと思います。(校長 佐藤 政臣)

租税教室

本日、菊池法人会の山本先生をお招きして、6年生を対象に租税教室が行われました。

丁度社会の授業で税金について学習をしいたので、いろいろな質問にさっと答えることができていました。

税金に関するDVDを視聴したり、テキストを使って学習したりと充実した学びとなりました。

最後は、1億円のレプリカを手に持って、その重さにみんな驚いていました。(主幹教諭;下山)

子どもたちは元気です!

朝昼の寒暖の差がある季節で、体調をこわしている子もいますが、元気に遊びまわっている子もいます。今日も竹とんぼや鬼ごっこをしながら、いろいろな話ができました。「校長先生は、何人きょうだい?」、「私は、5人!」など・・・暑いですが、子どもは元気ですね・・・・。

(校長 佐藤 政臣)

全校学活

本日、1校時の「全校学活」で、本校の「特色ある学校の取組」について、オンラインによる集会をしました。

内容は、「①学校の教育目標」について、「②9年間で身に付ける3つの力『やりぬく力、伝える力、協働する力』」について、「③楓のあゆみ~伝える名人」について、「④楓の森やりぬキッズのおきて」について、「⑤協働貯金箱」について、「⑥YTKタイム」についてなどです。それらを担当から具体的にわかりやすく説明しました。

これらの3つの力は、テストでは測ることが難しい非認知能力といわれる力ですが、これからの時代を生き抜くためには、大切なスキルになります。

(校長 佐藤 政臣)

昼休み、1,2年生と鬼ごっこ

毎日、昼休みに校長室に来る1,2年生がいます。先週は、雨が多かったので、お絵かきや折り紙などをして遊んでいました。今日は、天気もよかったので、「外で元気に遊ぼう!」と芝生の広場にでて遊びました。紙飛行機と竹とんぼで遊んでいたのですが、鬼ごっこしようということになり、久しぶりに鬼ごっこをしました。集中攻撃を受けて大変でした。(^^) (校長 佐藤 政臣)

2年(音楽)ドレミの歌

5校時、2年生の音楽の授業を見ていると、「校長先生、いっしょに歌いましょう。」と言われて教室へ。

円になって、「ドレミの歌」を替え歌で歌いました。その替え歌は、みんなで作ったそうです。発想力豊かな子どもたちです。

(校長 佐藤 政臣)

スポーツテスト

本日はあいにくの雨で、運動場でのソフトボール投げや50m走は実施できませんでしたが、体育館で測定可能な上体起こし、立ち幅跳び、長座体前屈、反復横跳びなどのスポーツテストが実施できました。

6年生が1年生のお世話をしながら記録をしていきます。優しく手を引いている6年生、テストを楽しんでいる(?!)1年生が印象的でした。(教頭 上田玲子)

3年生の授業

昨日は、3年生の授業にお邪魔しました。

担任や3年の外国語活動の指導に来られている沖先生、実習生の教壇に立つ姿や、児童の一生懸命に学習する姿があり、全体的に、運動会が終わって次のステージに前向きに取り組んでいる様子が見られました。

6月は水泳学習や人権学習もあります。学習を重ね、学んだことを日常生活に生かし、ますます体力や人としての魅力ある生き方ができていくことが今後も楽しみにしています。(教頭 上田玲子)

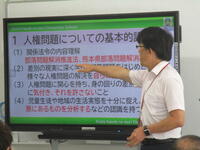

校内研修~人権講話~

本日の校内研修は校長講話「人権問題についての基本的認識について」と人権教育主任講話「合志楓の森小中学校とハンセン病問題学習」がありました。

6月10日(月)から本校は人権月間にはいります。人権月間だけでなく、人権教育は日々の日常生活でも行っていきます。職員は基本的認識を更に高め、日々の指導に生かしていきたいと思います。

1年(算数)「いろいろなかたち」

1年生の算数では、「いろいろなかたち」について学習しています。

「身のまわりにある立体の観察を通して、形の特徴をとらえたり、なかま分けしたりすることができること」が学習目標です。実際に、いろいろな形を見て、触りながら形の特徴をとらえることができました。また、電子黒板を使って、形のなかま分けをすることができました。

(校長 佐藤 政臣)

実習生3名がやってきました

本日から2週間、熊本大学教育学部の4年生が3名、教育実習に来ています。

それぞれ、心理科、社会科、数学科に在籍しており、初日、zoomにて全校児童に挨拶しました。

笑顔が素敵だったり、歌が得意だったり、サックス演奏が得意だったりと自己紹介されました。

2週間、楓の森のかわいい子どもたちをよろしくお願いします。そして、卒業後は夢を叶えてくださいね。

(教頭 上田 玲子)

運動会やりぬきました!

暑い中、児童は本当によく頑張りました。保護者の皆様、来賓の皆様も大変お世話になりました。

また、後片付けまでお手伝いいただき、本当に助かりました。

これまでの準備や練習の成果が100%以上出しきれたと思われる今日の運動会、保護者様、地域の皆様の支えがあっての大成功でした。(教頭 上田 玲子)

令和6年度第4回合志楓の森小学校運動会のお礼

令和6年度 第4回合志楓の森小学校運動会のお礼

地域の皆様・保護者の皆様

本日は、本校の運動会に、公私ともにご多用な中ご観覧いただき誠にありがとうございました。運動会テーマ「笑顔でやりぬけ 思いを伝えろ 協働&友情パワー」のもと、合志楓の森小学校運動会が開催されましたことを関係者一同大変うれしく思います。

子どもたちは、準備から本番まで短い期間でしたが、練習をがんばり、その成果を発揮することができました。皆様方からの盛大な拍手は大きな励みとなり、子どもたちも自信を持ってこれからの学校生活を送ることができると思います。今後とも本校教育にご支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。これをもちまして、お礼にかえさせていただきます。ありがとうございました。

(校長 佐藤 政臣)

感動の大運動会!

晴天の中、合志楓の森小学校の大運動会が実施されました。

1年生にとっては、初めての運動会。6年生にとっては、小学校生活最後の運動会でした。

1年生から6年生までどの学年も自分の力を精一杯出し切り頑張りました。

子どもたちの頑張る姿を見て多くの感動をもらいました。

保護者の皆さんも、きっと子どもたちの輝く姿に感動されたと思います。しっかりとお子さんをほめてあげて下さい。

(主幹教諭;下山)

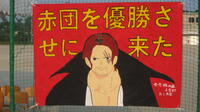

運動会スローガン

明日はいよいよ運動会です。そこで、運動会当日の掲示用のスローガンが完成しました。

運動会のスローガンは、「笑顔でやりぬけ、思いを伝えろ、協働と友情 パワー」です。本校の子どもたちが身に付ける3つの力である「やりぬく力、伝える力、協働する力」を取り入れたスローガンです。このスローガンを達成させるためには、一人一人が真剣なまなざしで、集中してあきらめずに自分の力を出し切ることが大切です。集中して最後までがんばることで、必ず自分自身の力になります。明日は、子ども達がこれまで練習してきた成果がでますように、励ましと声援をどうぞよろしくお願いします。(校長 佐藤 政臣)

心肺蘇生の研修

本日校内研修で心肺蘇生の研修を行いました。

消防署の方から、胸骨圧迫の仕方やAEDの使い方など、ご指導をいただきました。

職員は人形を使って実演しながら学びました。

熱中症について、また、エピペンの使い方についても学びました。(主幹教諭;下山)

微調整

今日は、授業の合間を使って運動会の予行練習の時にできなかった補習を20分間だけ行いました。

練習開始10分前には整列してみんなが揃うのを待っていた学級もありました。集団行動をするときにはとても大事な心構えです。素晴らしかったです。

みんなが揃ってからの練習開始。予定時刻の3分前に開始することができました。これまたすごい。

〇素早く移動する

〇だまって移動する

〇声をはっきり出す

〇この場所に移動する

このことを何回も練習し、見違えるように上手になった子どもたちでした。 当日が本当に楽しみです。(教頭 上田 玲子)

学校だより「楓の森アップデート2(第4号)」発行

学校だより「楓の森アップデート2(第4号)を発行しました。本日、運動会の予行練習があり、本番に向けて盛り上がっているところです。そこで、今回の学校だよりでは、各団の応援団長の決意を紹介します。

(校長 佐藤 政臣)

教育会館より、図書カードが寄贈されました

本日、教育会館から、図書カードの寄贈がありました。毎年、熊本県の小中学校に順番で寄贈されているそうです。

楓の森の小学生のために、新しい本を購入したいと思います。ありがとうございました。(教頭 上田玲子)

予行練習!

本日運動会の予行練習を行いました。

今日は、プログラムや移動の確認、係の動きの確認を主に行いました。

表現(ダンス)なども日頃から一生懸命練習していますので、本番を楽しみにしたいと思います。

暑い中よく頑張りました。

さあ、本番まであと4日です。(主幹教諭;下山)

よかタウンからの企業版ふるさと納税寄付金及び肥銀SDGs私募債発行記念品贈呈式

本日、合志市役所で「よかタウンからの企業版ふるさと納税寄付金及び肥銀SDGs私募債発行記念品贈呈式」が行われ、肥後銀行より合志楓の森小・中学校にプロジェクターが贈呈されました。多目的室に設置されています。子どもたちのために、様々な行事や学習で大切に使っていきたいと思います。ありがとうございました。(校長 佐藤 政臣)

係打合せ!

運動会当日の天気予報は、雨から晴れに変わったようです。

さあ、本番まであとわずか。

本日は、運動会に向けての係打合せがありました。

それぞれに大きな役目があります。頑張ってほしいですね。(主幹教諭;下山)

合志楓の森中学校 体育大会!

本日(19日)、合志楓の森中学校の体育大会があり、来賓として参加しました。各学年の全員リレー、団体競技、応援演舞(飛翔)、表現(ダンス)、俵上げ、団体校リレーなど、各団が団結して取り組むことができ、すばらしい体育大会になりました。25日(土)は、小学校の運動会です。小学生もがんばります!

(校長 佐藤 政臣)

ALTラルフ先生、図書の堀田先生の授業

本日は、ALT(アシスタント ラーニング ティーチャー)のラルフ先生の来校日です。

4年生が楽しく「天気」の英語表現の学習を行っていました。

また、3時間目に図書室に行ってみると、司書の堀田先生が1年生に本の借り方を指導していました。

読み聞かせの本が面白くて大爆笑。その後、ルールに沿って無事に全員本を借りることができました。

(教頭 上田 玲子)

若手教師によります授業研究会

本日は合志市教育委員会より学校教育指導員の2名の先生方をお招きして、若手の教職員の授業研究会が行われました。本日授業を行ったのは、1年4組の緒方教諭の算数と4年1組の栄村教諭の算数の授業でした。

緒方教諭はテンポのよい授業とわかりやすい指示で1年生が集中して10の補数の学習を進めておりました。

栄村教諭は温かい言葉かけで笑顔あふれる児童の反応で児童から答えを引き出すあまりのあるわり算の学習を進めておりました。

1日、1週間、1ヶ月、1年・・・と児童の力が付いていくように、職員も授業の腕を上げてきています。

児童も職員も成長が楽しみです。(教頭 上田 玲子)

3年(体育)運動会の練習がんばってます

朝昼の寒暖の差があり、体調を崩している子どもたちもいるようですが、いかがでしょうか。

さて、3年生では元気いっぱいに運動会の練習に取り組んでいます。本日は、大玉ころがしの練習をしました。大きな玉があっちこっちにいきます。落ち着いて、素早く、最短コースでまわすことができるといいですね。

(校長 佐藤 政臣)

今年度もお世話になります「読み聞かせ」

本年度から楓の森中学校が、毎週木曜日の昼休み後に一斉読書をスタートしたことに伴い、小中一貫の取組で、小学校も第3木曜日に読み聞かせボランティアの方々の読み聞かせ(1~3年生対象)を始めました。

本日が今年度初の読み聞かせで、運動会練習などの行事があったため1~2年生に来ていただきました。

3年以上は読書タイムです。中学生が本日いなかったけれど、学校が放課後のようにしぃん・・・・・となっておりました。きっと、中学生が登校していても、小中一斉読書になるので、しぃぃぃぃん・・・‥となるはず。

次回は、6月20日(木)に予定しています。また、読み聞かせボランティア員は随時募集中です。興味がある方は、是非、教頭までご一報ください。(教頭 上田玲子)

運動会まであと1週間!!

本日3時間目に運動会の全体練習がありました。風が強く、砂ぼこりに気を付けつつ初めての運動場に大集合でみんな頑張っていました。全体練習の後、各団ごとに応援練習をし、全体練習が終わりました。

代表で壇上に上がる児童は、緊張したり、戸惑ったり、堂々としたり・・・応援練習と平行線で代表の児童たちもしっかり練習をしました。当日乞うご期待です!!(教頭;上田玲子)