学校ブログ

水墨画に挑戦!

本日6年生では、水墨画に挑戦していました。

習字の学習をしているのかなと思って教室を覗いてみると、どうやら絵を描いている様子でした。

一人ひとりが思い思いに筆を使って自分の好きな絵を描いていました。

「先生、これは宇宙です!」と創造性豊かに描いているところが素敵だなと思いました。(主幹教諭;下山)

植物も育っています!

理科の授業で植物を育てています。

3年生では、ホウセンカとヒマワリが芽を出しました。

4年生では、ヘチマの芽がどんどん大きく成長しています。

これからどれだけ大きくなるか楽しみですね。(主幹教諭;下山)

第2回委員会活動!

運動会の練習を頑張っている子どもたち。

それに加えて、学校のために委員会活動にも頑張って取り組んでいます。

今日は、2回目の委員会活動でした。

給食委員会は、クイズ作りをしていました。

図書委員会は、読み聞かせをする本を選んでいました。

体育委員会は、運動会でのラジオ体操のお手本となるように練習をしていました。

他の委員会も話し合いをしたり、やることを確認したりして頑張っていました。(主幹教諭;下山)

6年生(体育)表現運動「運動会の練習がんばっています」

6年生の表現運動です。運動会で披露するために暑い中ですが、がんばっています。運動会では、プログラムの最後の種目になります。乞うご期待。(校長 佐藤 政臣)

2年(図画工作)「しんぶんとなかよし」

2年生の図画工作の授業です。「しんぶんとなかよし」という教材で学習しています。新聞で様々な道具や乗り物などをつくりました。私は、新聞でつくった電車に乗りました。子どもは、発想力が豊かです。(校長 佐藤 政臣)

運動会全体練習(応援団の練習)

運動会の全体練習、本日から応援団の練習がスタートしました。今年の団は、6年生に合わせて、3団(赤、白、青)になります。本番では、応援団の気合いと団員との一体感のある演舞に期待します。(校長 佐藤 政臣)

民生児童委員さんによる挨拶運動

本日は朝早くから民生児童委員さんによります挨拶運動がありました。

「とても気持ちがよい挨拶を子どもたちからしてくれますね」と社会教育担当者の方からお褒めの言葉をいただきました。民生児童委員さんにおかれましては、お忙しい中いつも子どもたちのために見守っていただいてありがとうございます。

今週から、運動会の全体練習も始まります。月曜日、子どもたちと朝から元気な挨拶を交わすことで私もやる気が倍増しました。今週も1週間、やり抜くぞ!!(教頭;上田)

2年(図工)「わっかでへんしん」

2年図画工作の授業です。色々な輪っかを画用紙等で作って、自分に飾りつけて変身しようという学習です。授業を見ていると、「校長先生、見て、見て!」と興奮した状態になりました。発想力豊かな子どもたちです。(^^)(校長 佐藤 政臣)

3年(算数)図に表して考えよう

3年生算数の授業です。問題「あめとガムを買いました。あめは、30円、ガムは、40円でした。ラムネも買ったら全部で90円でした。ラムネは何円ですか。」

子どもたちは、図に表して考えると、わかりやすいことに気付きました。ノートには、思考の足跡である図がきちんと書けていました。(校長 佐藤 政臣)

3年(理科)植物の観察

3年生の理科では、ひまわりとほうせんかの種をルーペで見ながら観察し、スケッチすることができました。それぞれの種の違いがよくわかったようです。(校長 佐藤 政臣)

1年(算数)「なんばんめ」

1年生の算数の授業です。

「数を用いた順序や位置の表し方を理解し、数を用いて順序や位置を表すことができる」という単元のめあてで学習しています。本日は、「右から〇番目、左から〇番目」という表し方を学習しました。電子黒板を使って、発表することもできました。(校長 佐藤 政臣)

2年図画工作「ひかりのプレゼント」

2年生の図画工作の授業です。光を通す材料(ペットボトルなど)で、材料に光を通してできた形や色などを基に造形的な活動(着色や切り込み等)を思い付き、どのように活動するかを考えました。

本日は、久しぶりの晴天ということで、光をあてて楽しむことができました。(校長 佐藤 政臣)

避難訓練(地震・火災)

本日小中合同の地震火災における避難訓練を実施しました。

訓練が3時間目に予定されていたのですが、訓練前、突然の大雨により、本日は雨バージョンで行いました。

児童生徒は避難経路の確認と消防署の方の話を聞きました。

職員は、同時進行で消火訓練を行いました。

消防署の方をお招きしての避難訓練は、開校以来初めてのことでしたので、戸惑いもありましたが、何とか無事に訓練を終えることができました。(主幹教諭;下山)

引き渡し訓練お世話になりました

本日、「児童引き渡し訓練」を行いました。昨年度は、授業参観後に行ったのですが、今回は自宅からお迎えにこられるという方法で初めて行いました。平日のお忙しいところにご来校いただきまして誠にありがとうございました。

(校長 佐藤 政臣)

2年生(体育)運動会のダンスの練習をしました

運動会の練習がスタートしました。2年生はダンスの練習をしました。元気いっぱいノリノリでがんばりました。(^^)(校長 佐藤 政臣)

大研!(5年生)

合志楓の森小中学校区では、今年度小中一貫教育の研究発表会を行います。

それに先だって、本日小中合同の大研を5年1組で行いました。

算数「比例」の学習です。

5年生の子どもたちは、よく考え、よく話し合い、よく学んでいました。

とても素晴らしかったです。(主幹教諭;下山)

先生達も学んでいます!

放課後ICTの研修をしました。

子どもたちの教育のために、先生達も学んでいます。(主幹教諭;下山)

新入生歓迎会!

本日新入生の歓迎会が行われました。

企画委員会が考えてくれたゲームで盛り上がりました。

まずは、じゃんけん大会です。企画委員会と全校児童がじゃんけん対決をします。その中から、勝ち上がった数名の子どもたちがじゃんけんの神様(校長先生)とじゃんけんをしました。

次は、〇✕クイズです。学校に関するクイズが出され、大いに盛り上がりました。

その後は、外でお弁当を食べる予定でしたが、雨がパラパラ降り出したので、教室で食べることになりました。

6年生と1年生は一緒にお弁当を食べ、笑顔いっぱいでした。

朝早くからお弁当の準備ありがとうございました。(主幹教諭;下山)

3年生 理科の授業から

3年生の理科は、理科専科の下山 忠寛 主幹教諭が担当します。本日は、身近な動植物の観察を行いました。

(校長 佐藤 政臣)

1年生 数字と数の概念について

1年生は、数字の学習をしています。その数字が、どれだけの量をあらわしているか・・・、ブロックを操作しながら覚えていきます。例えば、数字の「7」を教師が示したら、7つのブロックを移動させるという作業をします。このように、自分でブロックを操作して覚えることで数の概念が自然と定着していきます。(校長 佐藤 政臣)

3年生(国語)国語辞典で言葉を調べよう

3年生では、国語辞典で言葉の意味を調べる学習をします。現在は、スマホで調べる人が多いですが、小学校での学習としては、辞書引きの仕方を教えます。言葉の意味を調べて、知っている語彙を増やしましょう。1つの言葉を10秒以内で引けるようにがんばりましょう。(校長 佐藤 政臣)

1年生(生活科) あさがおの芽がでました

「校長先生、見て!」と言われたところを行ってみると、あさがおの芽がでていました。先日の授業参観で植えたあさがおです。今日は、芽がでた様子をスケッチしました。今後も植物の生長の様子を観察していきます。(校長 佐藤 政臣)

3年生 学年集会!

本日5時間目に3年生の学年集会がありました。

3年生の目標は、「自分や友達を大切にすること」と「自分で考えて行動すること」です。

また、3年生で特に頑張ることの話がありました。

1 あいさつ・返事

2 くつ並べ

3 名札をつける です。

さらには、3年生での決まりについて、

呼び捨てしないこと

右側を歩行すること

トイレなどの使い方に気をつけることだどについて話がありました。

最後に校長先生のお話があり、3年生の子どもたちも「1年間頑張るぞ!」という気持ちになれたことでしょう。これからの1年間が楽しみですね(主幹教諭;下山)

乗り入れ授業!

本校の特色である乗り入れ授業。

小学校と中学校が同じ校舎にあるので、中学校の先生が小学校へ。

小学校の先生が中学校へ行って授業をします。

本日は、5年生に中学校の先生が家庭科を教えに来て下さいました。(主幹教諭;下山)

ひらがなの勉強を頑張っています(1年生)

1年生はひらがなの勉強をしていました。

本日は、「し」の文字。

新しいことを学ぶ1年生の目は輝いていました。(主幹教諭;下山)

4年生 百人一首

本日、4年生が百人一首をしていました。私も担任時代、百人一首をやっていました。遊びながら覚えてしまうため、古典の学習がある中学生になったときに、百人一首をやっててよかったと感謝されました。また、集中力が鍛えられますし、コツコツ毎日取り組むことで「できる」ようになることに子ども自身が気づいて、益々意欲的になります。覚えるほど札が取れるため、自尊心を高める場にもなるようです。(校長 佐藤 政臣)

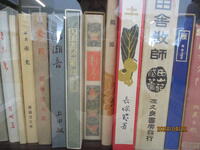

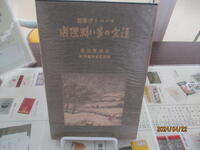

地域の方から図書を寄贈していただきました

地域の方から図書を寄贈していただきました。志賀直哉、島崎藤村など一度は読むべき名著ばかりです。校正された原稿もあり正にお宝です。(校長 佐藤 政臣)

1年生 学年集会

本日3校時、1年生の学年集会がありました。入学して2週間が経ち、学校にも少しずつ慣れてきたようです。今日の集会では、お勉強に関すること、学校生活(学校のきまり)に関すること、登下校について、さらに、「男の子、女の子って?」という性についてのお話もありました。校長講話では、「しっかり睡眠をとること」について話しました。大多数が9時までには寝ているようですが、夜更かししている子もいるようです。それでは、先生の話も集中して聞くことができず、これからの学習にも支障をきたします。ご家庭でも9時には寝るようにお願いします。(校長 佐藤 政臣)

5年 社会科の授業から

5年生の社会科では、世界の大陸と主な海洋、主な国の位置、海洋に囲まれ多数の島からなる国土の構成などに着目して、我が国の国土の様子を捉え、その特色について学びます。本日は、「日本と諸外国との距離」を地球儀に簡易メジャーをあてて計測しました。今後も、地球儀等を使いながら学びを深めていきます。(校長 佐藤 政臣)

たくさん本を読もう!

図書館の使い方についてオリエンテーションがあっていました。

本校にはたくさんの本があります。

合志市マンガミュージアムからマンガの提供もあります。

マンガコーナーは子どもたちにも人気の場所です。

合志楓の森小学校の子どもたちにはたくさんの本を読んでほしいですね。(主幹教諭;下山)

1年(算数)数字の書き方

本日(4/22)、1年生の算数の授業は、数字の書き方です。「3の数字が難しかった!」などと言っていましたが、丁寧に書けていたようです。このような基礎・基本について、先生の話をしっかり聞いてがんばることが大切です。変な数字を覚えないようにしっかりがんばりましょう。(校長 佐藤 政臣)

授業参観ありがとうございました!

今年度初めての授業参観でした。

新しいクラス。

新しい担任の先生。

どんなクラス?どんな先生?という思いで足を運ばれたのではないでしょうか。

お子さんの様子はいかがだったでしょうか。

1年生・・・アサガオのたねまき(親子で)

2年生・・・国語 漢字の書き方

3年生・・・算数 わり算

4年生・・・国語 音読

5年生・・・算数 体積

6年生・・・算数 対称な図形

わかば・・・わかばもみじお見しり会にむけて

授業参観は年4回予定をしています。1回1回の成長が見られるといいですね。

本日はありがとうございました。(主幹教諭;下山)

今年度初の委員会!

今年度初の委員会がありました。

委員会活動は学校を動かしていくためにとても重要な役割を持っています。

今日は、第1回目でしたので、自己紹介をしたり活動内容の確認をしたりしました。

高学年がしっかりと動いて素敵な合志楓の森小学校にしてほしいと思います。(主幹教諭)

歯科検診!

本日歯科検診がありました。

みんな し~んとして歯の検診を受けていました。

昨日ある番組で歯の大切さについて放送があっていました。

改めて歯を大切にしなければいけないなと思ったところです。

もし、虫歯があった場合は、早めに受診しましょう!(主幹教諭;下山)

3年 外国語活動の授業より

3年生から週に1回、「外国語活動」の授業が行われます。

3・4年生は、「外国語活動」、5・6年生は、「外国語科」になりレベルアップします。外国語活動の授業は、担任の先生と英語講師の沖先生といっしょに学習します。(校長 佐藤 政臣)

全国学力学習状況調査(6年)

本日、全国のすべての6年生児童を対象として、全国学力・学習状況調査が行われました。

この学力調査は、「全国的な児童の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童への学習指導の充実や学習状況の改善等に役立てること」を目的に行われるものです。本校の6年生もがんばりました。自分の力が出せたでしょうか。(校長 佐藤 政臣)

2年生(図工)にぎにぎねんど

2年生の図工の授業です。

握った粘土の感触や形から感じたこと、想像したことから、表したいことを見付け、好きな形を選んだり、いろいろな形や色を考えたりしながら、どのように表すかについて考えながらつくりました。カバやサメなどいろいろな形のものをつくることができました。(校長 佐藤 政臣)

校長室が・・・!

校長先生に用事があって、校長室へ行ってみると・・・

1年生がたくさん校長先生の周りに集まっていました。

何が起こっているのかと見てみると、校長先生が1年生に読み聞かせをされていました。

校長室が1年生にとって楽しみの場の1つになっているのかもしれません。(主幹教諭;下山)

1年生(体育)元気いっぱいに「かけっこ」

1年生の体育の授業です。今日は、「かけっこ」をしました。元気いっぱいに走ることができました。運動会が5月25日(土)にあるので、練習しておくといいですね。(校長 佐藤 政臣)

2年生 国語(物語文) 音読ができる子どもに

音読の力がしっかりと身につくとすべての学力が伸びていくといわれています。すべての学習の基礎ともいえるのが「音読」です。

昨日、私が2年生のクラスで音読の指導をしました。「一文追い読み(先生が読んだ後に同じ文を読む)」から始めるのが基本です。読むのが難しいお子さんでも、先生が読んだ後に同じ文を読むということは、容易にできます。初めて出合う教材文は、「一文追い読み」から始めます。

続いて、「一文交代読み」で、教師と児童が交互に読み進めます。さらに、「一斉音読」で声をそろえて読みます。十分に読めるようになったら、クラス全員の前で、一人で読みます。列ごとに読んでいく読み方です。

このように、やさしいスキルから緊張場面へもっていくことが音読指導です。

本日、そのクラスにいって音読の様子を見ました。題名の横に〇を10こ書きなさい、読んだら〇を赤鉛筆で塗りなさいと、昨日の授業で指示していました。早速、家庭学習で6回読んでいる子がいました。

また、音読は、川島隆太氏(脳科学者)によると、黙読よりも音読のほうが、脳全体が活性化するということです。音読は、「活字を読む」だけでなく、「声に出す」、その声を「耳から聞く」など、黙読に比べて複雑な処理を脳が行っているためだといれています。音読をご家庭でもしっかり聞いてあげてください。(校長 佐藤 政臣)

6年生 学級活動 話合い活動(学級会)より

話合い活動(学級会)は、学級での生活における課題や問題点を「自分事」としてとらえ、みんなで話し合ったり考えたりすることで、「自分たちの力で、学級をよりよいものへと変えることができる」という自治的能力を育てることを目指します。

本日、6年生が「第1回学級会」を行いました。議題、提案理由、司会進行等すべて自分達で行います。議題は、「給食の準備をどうすれば早くできるか」ということです。早速、学級の課題をみんなで解決してよりよい学級になるように努力している姿がうかがわれました。(校長 佐藤 政臣)

1年生 学校探検

1年生は、校内を探検しました。学校には、教室以外にどんな部屋があるのかな?職員室、事務室、保健室などなど・・・・そして、校長室にも来ました。

校長室にあるものを尋ねてきました。「その旗はなんですか。」→「校旗という学校の旗です。」、「その金庫には何が入っていますか。」→「大事な書類が入っています。」・・・・「校長先生の好きな食べ物は何ですか。」→「おすしです。」ぼくも!わたしも!と盛り上がり、「まだ、質問があるので、校長室に遊びにきていいですか。」→「はい、いいですよ。」といったのが間違いでした。・・・・休み時間に毎回やってきます・・・・(校長 佐藤 政臣)

3年生 算数の授業より

3年生のかけ算の単元です。今日のめあては、「10のかけ算、0のかけ算の答えの見つけ方を考えよう」という学習でした。九九にはない、10と0について考える内容です。これまでの学習をもとに、答えを導き出すことができました。(校長 佐藤 政臣)

4年 理科の学習

4年生、理科専科の学習です。4年生の理科は、今年度本校に赴任されました池﨑和彦先生が担当します。理科は実験等、楽しみながら学習できます。興味をもって学習できるといいですね。(校長 佐藤 政臣)

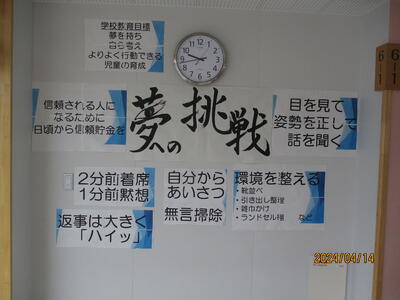

6年生前の廊下の掲示物

6年生前の廊下の掲示物です。

「夢への挑戦」のために、取り組んでいくことが掲示されています。本校の学校教育目標は、「夢を持ち 自ら考え よりよく行動できる児童の育成」です。そのためには、当たり前のことを継続して取り組むことが大切になります。(校長 佐藤 政臣)

5年 外国語科の授業

外国語専科である日髙弥生先生の授業です。これまでの「外国語活動(3,4年)」から教科としての「外国語科(5,6年)」になり、レベルもあがり、学習内容にも違いがでてきます。

小学校3,4年生の外国語活動では、「聞くこと」「話すこと」を中心に、外国語に慣れ親しむことを目的に学習していきます。

それに対して、小学校5,6年生の外国語科では文字を「読むこと」「書くこと」も加えた総合的・系統的に扱う教科学習を行うことになります。そして同時に、中学校への接続を図ることを重視する内容になっています。

外国語は、今後更に重要視される教科になります。国際的視野をもって学んでいきましょう。(校長 佐藤 政臣)

身体測定!

本日から2日間身体測定が行われます。

本日は、1,2,6年生

明日は、3,4,5年生です。

身長、体重。

視力検査、聴力検査。

4月の身長、体重を計測しますが、これから1年間でどれだけ成長していくのか楽しみですね。(主幹教諭;下山)

学年集会(4年生)

5時間目に4年生も学年集会を行っていました。

4年生は「ストア」を合い言葉に頑張るそうです。

ス・・・すなおにきく すすんでやる ト・・・友達や自分を大切に ア・・・当たり前をやる

また、4年生でも学校生活の決まりなどについて話がありましたが、その中で、

「4年生は上級生の仲間入りなので、下級生のお手本にならなければいけない」

という話があり、4年生はみんな気合いが入っていました。

校長先生は、どの学年にも足を運ばれ話をされています。

どの学年もきっとよいスタートがきれることでしょう。(主幹教諭;下山)

1年生給食開始「給食、おいしいです」

1年生は、初めての給食です。今日(4/12)の献立は、「牛乳、ビーフカレーライス、グリーンサラダ、お祝いゼリー」です。給食準備の様子を見ると、しっかり給食当番をがんばることができていました。

4時間目から「お腹すいた」といっていた子どもたち。給食をもりもり食べていました。「給食はおいしいですか?」と聞いたところ、「おいしいです!」と元気な声がかえってきました。(校長 佐藤 政臣)

学年集会(2年生)

今年は早い段階から各学年で学年集会が行われています。

思いを1つにして、1年の良いスタートをきるためです。

本日は、2年生が学年集会を行いました。

学年のめあてや学校生活で頑張ってほしいこと、守ってほしいことについての話がありました。

校長先生からは、大きい心を持ってほしいというお話がありました。

2年生はみんな真剣な様子で話を聞いていました。(主幹教諭;下山)