学校ブログ

修学旅行速報~平和への祈り

【校長ブログ】

子供たちは、平和公園に着きました。

これまで学んできたことを踏まえ、平和への祈りと子供たちの言葉で誓いを述べました。

小学生の子供たちに今、できること、それは過去を知ることから始まります。知ることによって、どのように考え、どのように行動に移していくか、それはこれからの子供たちの学びの中で深まっていくことでしょう。

戦争の悲惨さについて現地で学んだこと、そして被爆された方から直接、お話を聞くことができたこと、今回の修学旅行の大きな学びで会ったことだろうと思います。

修学旅行速報~1日目の昼食

【校長ブログ】

佐賀も長崎もとても暑いです。人吉もきっと、暑いでしょうね。

吉野ヶ里遺跡をでて、1日目の昼食会場に着きました。日頃、あまり食べることはないくらいの量です。

でも、子供たちはがんばって食べていましたよ。

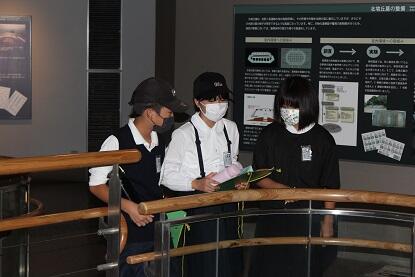

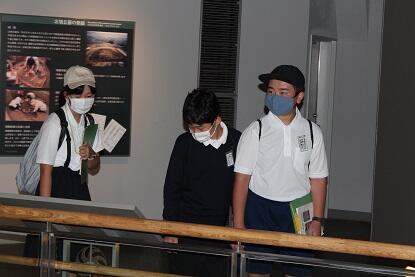

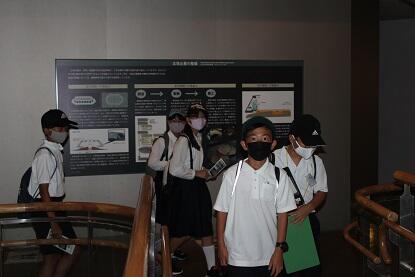

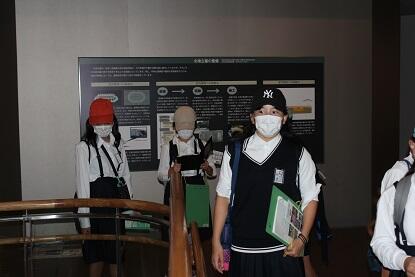

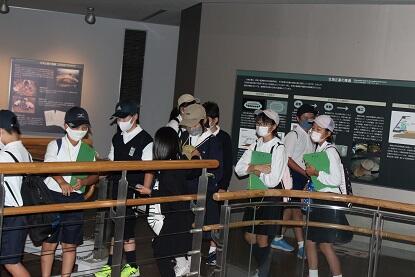

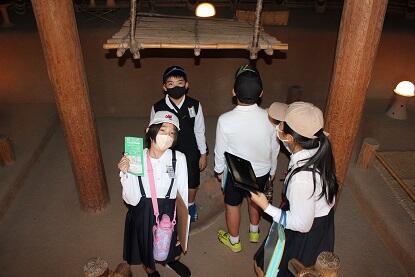

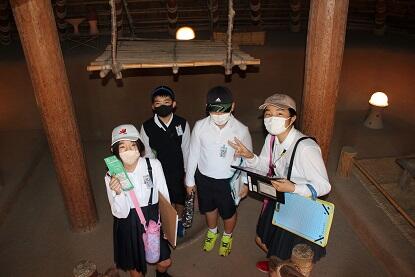

修学旅行速報~吉野ヶ里遺跡を見学して長崎へ【写真ホテルにて追加】

【校長ブログ】

6年生の子供たちは、吉野ヶ里遺跡を見学して、長崎へ向けて出発しました。

たくさんの様子を掲載したいのですが、パソコンのバッテリーが厳しい状況になりましたので、詳細はホテルに着いてからお知らせします。

それから、吉野ヶ里遺跡はとにかく暑かったです!

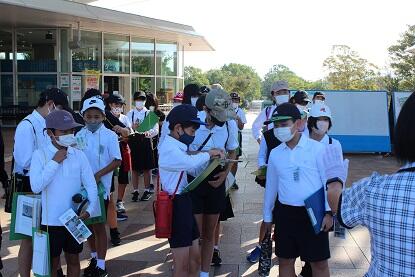

修学旅行速報~出発

【校長ブログ】

6年生の子供たちは予定通り修学旅行に出発。

朝早くから見送りにきていただいた保護者の皆様に心から感謝申し上げます。

バスの中でも感染対策に配慮しています。

現在、吉野ヶ里遺跡に向かっています。

自らの学び そして子供たちの教育活動の可能性、ドローン

【校長ブログ】

明日から修学旅行に行きます。これまでさまざまなご配慮をいただきましたことに感謝いたします。

されど、明日になったら発熱する子供がいるかもしれません。今、堤教諭と子供の状況について確認しました。修学旅行説明会でお話ししたとおり、強い覚悟で連れて行くつもりです。

さて、本校に赴任して、子供たちとともに花いっぱい活動等に取り組んできました。花を育てていると、毎年、毎年、気温が上昇していることを痛感させられます。だから、去年の例が今年に通用しません。今年はたくさんのパンジーを7月に発芽させましたが、集中豪雨、台風、そして5月にしか見たことのない毛虫によって、ほぼ全滅させられました。だから、私が苗を育てる理由、それは確固たる苗を育てることのできる技術を習得したいからです。なぜならば、毎年毎年、失敗の連続だからです。失敗するから、今年は失敗しないように挑戦します。でも、今年も失敗しました。

校長として、職員に指示すること、判断することは多くあります。でも、自分の挑戦が少ないと思っていました。学ぶ側の視点が自分にないと思っていました。花の苗づくりはその一つの挑戦です。

でも、もう一つ挑戦する、学ぶ視点が自分に必要だと思っていました。併せて、6年生の子供たちにこれまでとは異なる思い出を創ってあげたいとも思っていました。そんなことを考えながら、新しい視点で挑戦するために、ドローンを活用できないかと考えていました。

今日、五木村のドローン教室に行ってきました。https://www.vill-itsuki-drone.com/

とても不安でした。

動かせるのか。久しぶりに学び手となりました。講義、実技。ドキドキしました。

でも、講師の平山様が私に理解できるようにきめ細かい指導をしていただき、不安が挑戦に変わりました。子供たちの思い出の一つとして、ドローンをどのように活用できるか、講師の平山様と話し合うとともに、自分の一歩が、今後の技術の習得につながるようにがんばっていきたいと思います。

ただし、私は極度の高所恐怖症です。ドローンの画面から見える自分を見て、本当は、はきそうになりました。

花いっぱい、2年生・3年生がぞくぞくぞくぞく

【校長ブログ】

春に向けての花の種まきを、毎日少しずつ、6年生の委員会活動、4年生のプチボランティア、3年生のプチボランティアの子供たちとやっています。

今日は4年生のプチボランティアの子供たちが「校長先生、今日はするんですか?」と声をかけてきましたが、今日は午後、とても忙しい予定が入っていたため「来週の修学旅行から帰ってきてからね!」とお休みをする予定でした。ただ、発芽するのが難しい種だけ私一人で少しだけやっておこうかと外にでたら、

どこからともなく、2年生がぞろぞろ、次に3年生がぞろぞろ

「校長先生、私も種まきしたいです。」

あまりの子供たちの数の多さに混乱したものの、興味を持ってくれた低学年の子供たちに

「失敗させてはいけない!」「すぐに芽が出てくる花にしなきゃいけない!」

など考えながら、せっかくやってきた子供たちに悲しい思いをさせないように、たった一人で悪戦苦闘しました。あとから溝口教諭がやってきてなんとか、やってきた子供たちすべてに種まきをさせることができましたが、2年生、3年生でも上手に種まきができるもんなんだなあと思ったところです。

来週、「修学旅行から帰ってきた水曜日に、また種まきしようね!」と声をかけながら、種まきをしてくれた子供の名前をネームプレートにかき、種まきプレートにホッチキスで固定したところです。

これだけやれるのなら、来週はもっと難しい花の種まきに挑戦させるつもりです。

この子たちがまいた種はきっと芽が出て花が咲くでしょうが、それは単なる花でしょうか?もっと、東間小学校の思い出の花、校風の一つとしての花になってくれることを期待しています。

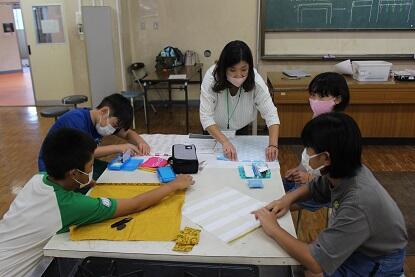

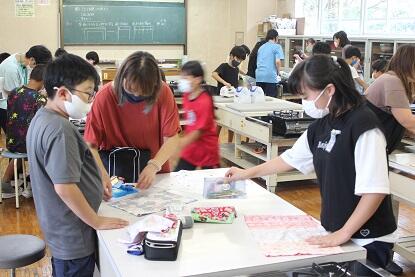

今度はまた、5年1組のミシン学習、また地域の方のお世話に

【校長ブログ】

なんだか、5年1組と2組のミシン学習が地域のみなさんの協力競争のようになってきました。

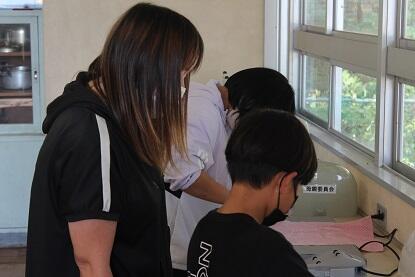

今日は5年1組が学習支援ボランティアのみなさん、そして保護者のみなさんのご協力により、ミシンの学習を行いました。

でも、これもなんだか自然な感じがしてきたこと、「特別なこと」から「あたりまえ」になってきたこと、それがなんだか潤いを感じるのです。

地域のみなさんや保護者のみなさんには大変心苦しいのですが、今後もご協力をいただき、子供たちの学習にご支援をいただけたらと思います。ありがとうございます。

今日のあいさつ運動+プチボランティア、それから

【校長ブログ】

今日のあいさつ運動+プチボランティアの様子を投稿します。

毎日の何気ない風景だけど、「なにげなく」「あたりまえ」になっていることがうれしく思うものです。「特別なこと」から「なにげなく」「あたりまえ」になると、本校の校風に成長していくものだと思います。

それから、HP担当者に「1週間に1回ずつ、学年を回してHPを更新すると決めていたのに、なんで私だけが更新してるんだ?」と話しました。職員も忙しいから仕方がないので、それを補充するために私が更新してきたのですが、今は補充どころか、私がメインになっています。

前回【花いっぱい担当】が更新してくれてうれしく思いました。

こうなったら、私自身の目標として10月の上半期までに100回の更新をがんばります。

【花いっぱい担当ブログ】春の花は私たちが担当します

【花いっぱい担当ブログ】

学校の環境を美しくするために、2学期の環境美化委員会では「花のお世話」を中心に活動をしています。昨日、今日と、「なの花」「リビングストンデージー」「金盞花」等の種をまきました。昼休みの時間を使って、環境美化委員の6年生、4年生のボランティアの子どもたちとお花に詳しい校長先生にご助言をいただきながら種まき。子どもたちはとてもいきいきと頑張っていました。毎日の水やりや観察を続けながら、花いっぱいの東間小学校を目指して頑張ります♪

小林製薬様 小学校に洋式トイレプレゼント寄贈式

【校長ブログ】

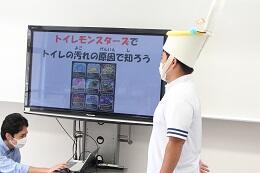

以前に紹介しました 「小林製薬 小学校に洋式トイレプレゼント」企画の贈呈式が本日行われました。

本日は、東京、大阪、福岡から、小林製薬バルーサポート株式会社 社長 鈴木茂行 様はじめ、小林製薬の小山裕司 様、前川大輔様、府上立樹様が東間小学校においでいただき、贈呈式を行っていただきました。

贈呈式では、鈴木社長様よりお言葉をいただき、私、そして2年1組の矢澤萌衣さんに目録を寄贈していただきました。併せて、私と矢澤萌衣さんからお礼の言葉(2年生とは思えないくらい、しっかりとした口調で、潤いのあるお礼のあいさつでしたよ!)を述べさせていただきました。贈呈式の様子はオンラインで全校に配信しています。

その後、6年生も含めて記念写真撮影。

そして、全校に配信の「特別授業」を実施していただきました。

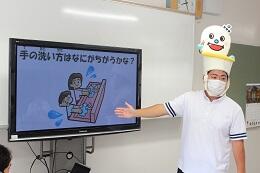

1時間目は、2年生が参加しての「トイレ掃除授業」を実施していただきました。

日頃、トイレについて考える機会は多くはないと思いますが、子供たちにトイレを清潔にすることの大切さ等について学習の機会をいただいたところです。

洋式トイレは、すでに2年生のトイレ男女1つずつ改装されており、その際に床面等も美しく整備していただいています。さらに、子供たちの関心をひくステッカーや商品までいただき、今日は2年生の子供たちがトイレに集まっていました。

小林製薬様の「小学校に洋式トイレプレゼント」については、小林製薬様のホームページ

https://www.kobayashi.co.jp/toilet-present/

からご覧になれます。

小林製薬様、本当にありがとうございました。豪雨災害からの復興のご支援の一つとして捉えるとともに、今後とも大切に活用させていただきます。

今度は5年2組がミシン学習

【校長ブログ】

全会は5年1組が地域のみなさんのご協力を受けて、ミシンの学習に取り組んだことをご紹介しました。今日は、5年2組が学習支援ボランティア、そして保護者のみなさんにまでご協力をいただき、ミシンの学習を行いました。

たくさんの写真を撮りましたので、掲載します。

ただ、学習支援ボランティアのみなさんのように地域のみなさんの力や保護者のみなさんが一緒に、子供たちの学習に取り組んでいただく様子を見ながら、とっても潤いがあるなあとあらためて感じたものです。

学校だけの力ではなく、地域のみなさんや保護者のみなさんの支えを受けながら、子供たちはよりよい学びを得ることができるんですよね。互いに補完しあいながら、子供たちを見守っていける姿、それをうれしく思ったものです。

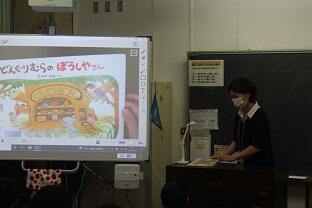

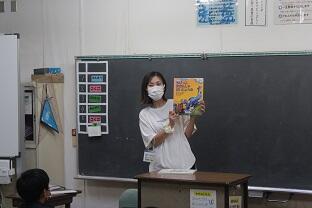

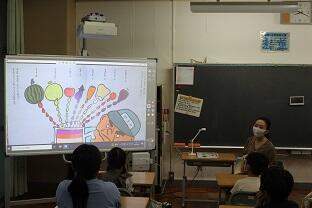

今日のPTA読み聞かせ

【校長ブログ】

今日は1年~4年生までのPTAによる読み聞かせを行っていただきました。

いつもいつも潤いのある時間となっています。

潤いと言えば、1学期からブログを振り返ったところ、非常に高い確率で(ほとんど)、天気は雨なんですね。とても不思議です。今日も記録更新。

潤い余って、空まで潤っているのでしょう?

月曜日のボランティア+今日の一華

【校長ブログ】

3連休明けの朝のボランティアの様子。6年生は修学旅行までいよいよ1週間になりましたね。

これからは、徹底的に感染対策に留意してほしいと思います。

なお、写真は中津留さんのあいさつ運動、そして田代教諭の今日の一華を追加してアップしています。それから6年生の清掃活動の奥には4年生の登校してから5本の草をぬいて教室に行く子供の姿もしっかり映っていますね。変わらぬ姿に感心しています。

それぞれにできるボランティア、自分の範囲の中でできるボランティア、その積み重ねがよりよい機運を築いていきます。

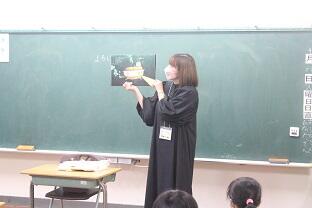

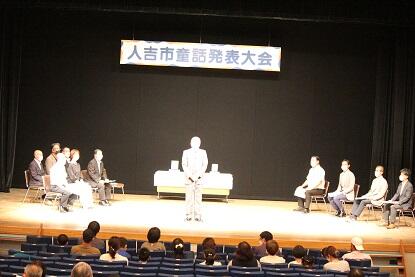

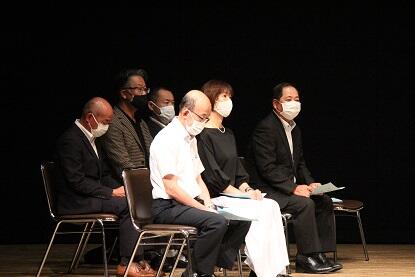

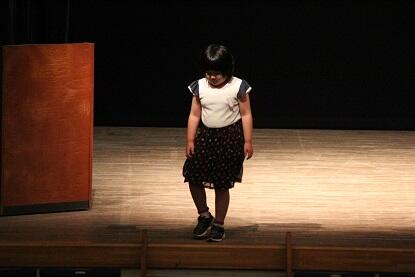

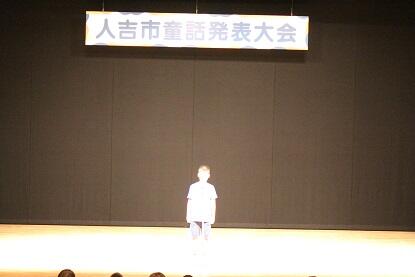

人吉市童話発表会、東間小学校から3名の子供たちが挑戦。

【校長ブログ】

9月25日(日)、カルチャーパレスで人吉市童話発表会が開催されました。

東間小学校からは次の3名の子供たちが挑戦しました。

1年 岡田 朝陽 さん 題名「やねうらべやのおばけ」

1年 遠原 ひなた さん 題名「バナナじけん」

3年 岩崎 信 さん 題名「半日村」

3人とも練習してきたお話を一生懸命に発表しました。きっと、この日のために、毎日毎日お家で練習してきたことでしょう。

人前で発表する緊張感を乗り越えながら、相手に分かりやすく、気持ちを伝えようと工夫しながら、そして、こんな大会に自ら挑戦しようとした努力は、必ず自らの力として残っていくものと考えます。

3人のみなさん、よく頑張りましたね。

大会の様子を写真で紹介しますが、きっと?ご家族?と思われるみなさんの様子もアップします。私の把握できる限りですので、すべてではありませんのでご容赦を。

一点突破!ランドセルゾウの取組

【校長ブログ】

子供たちの日常生活をよりよいものにしていくためのランドセルゾウの取組。ランドセルが並んだらなんなんだと言われそうですが、学校全体として一つのことを徹底していこうとする意識が、あらゆる方面に波及していきます。

逆にいういならば、朝から学校に登校してランドセルすらきれいに入れることができない状況が1日の意識につながっていきます。一つのことを徹底することによって、他の面も徹底していけるし、1つのことすら徹底できない雰囲気は、他のことも徹底できない学級の雰囲気につながります。

各学級、ランドセルゾウの取組を利用して、子供たちへの意識付けがなされるようになってきました。子供たちも朝から、ランドセルをきれいに整理しようとする意識の高まりも出てきました。こんな気運の高まりが、大切だと思うのです。

9月22日(木)のあいさつ運動+ボランティアの様子

【校長ブログ】

毎日、がんばってくれている6年生等の朝のボランティア。台風通過後の校庭もやっときれいになってきました。がんばってくれているみなさん、ありがとう。

6年生は、来週の月曜日からいよいよ修学旅行に向かいます。

できるかどうかは分かりませんが、私もパソコンを持って、バスの中からできる限り、修学旅行の子供たちの様子をこのブログで投稿してみたいと思います。

5年生 初めてのミシンに悪戦苦闘!

【校長ブログ】

今日は、5年1組の子供たちがはじめてのミシン操作に挑みました。

地域の方もわざわざボランティアに来ていただき、子供たちに教えていただきました。とても助かります。

子供たちもミシン操作に挑戦していましたが、途中までしか縫えなかった子、まったく動かない子、きれいに縫えた子、様々でした。悪戦苦闘!でした。

一生懸命に練習して、しっかり縫えるようになりましょうね!(きっと、将来、役立ちますよ)

今日のPTAあいさつ運動+中津留様+子供たちの朝のボランティア

【校長ブログ】

中学年のPTAあいさつ運動は今日で終わりになります。1週間ご協力をいただきましたみなさまに感謝申し上げます。

あいさつ運動で一緒に立っていただくと、日頃話せないこともお話しすることができて、あいさつ運動をしながらも有意義な時間を過ごすことができます。お話しする中で、子供たちの状況等についてもお知らせすることができます。全体の前では、なかなかお話しすることができないこともあいさつ運動の中では私もお話しできますし、その中でおたずねがあればできる限り率直に情報提供することもできます。コロナでなかなかつながりが持てないのですが、PTAあいさつ運動という地道な活動の中に「つながる」ことを感じています。

また、子供たちの朝のボランティア活動も続いています。3連休は台風直撃の予想が出ています。3連休明けの学校の運動場は、落ち葉だらけだろうと思います。悩ましいところです。

クラブ活動(縦割り)で友達と協力して活動します

【校長ブログ】

今日から4~6年生によるクラブ活動を始めました。学年の縦割りによる活動を通して、友達と協力して楽しく活動することを目標にします。

実施するクラブ活動は、次の通りです。

・ 屋外スポーツ

・ バトミントン

・ ビーチボールバレー

・ 似顔絵・イラスト

・ かるた・百人一首

・ ものづくり

・ パズル・ボードゲーム

・ サイエンス

・ ダンス

です。今日はクラブ活動を始めるに当たっての計画づくりをしています。年間8回の中で、よりよい人間関係を築いていきましょう。

今日の3・4年生PTAあいさつ運動と子供たちの朝のボランティア活動

【校長ブログ】

今日もPTAのあいさつ運動が行われました。併せて、子供たちが朝のボランティアに取り組んでくれました。子供たちの朝のボランティア活動は2学期になって根付いています。皆さんありがとうございました。