熊本県 八代市立龍峯小学校

令和7年度学校教育目標

「夢」実現に向け、自ら考え つなげ 深める 笑顔の龍峯っ子の育成

熊本県 八代市立龍峯小学校

令和7年度学校教育目標

「夢」実現に向け、自ら考え つなげ 深める 笑顔の龍峯っ子の育成

3月29日、令和5年度末の定期異動で5名の先生が転退職されました。

転任されるそれぞれの先生は、いつも子供たちに軸足を置いて、一人一人の成長を心から願いながら、精一杯龍峯校の教育に尽力してしていただきました。

心からの感謝とお礼を申し上げます。

新しい赴任地においても、子供たちの笑顔と幸せの実現のために励まれることと存じますが、くれぐれも無理をされず、健康に留意されることを切に願います。

ありがとうございました。

先生の優しさ忘れん退任式

令和6年3月22日卒業の君たちの未来に幸多からんことを願います。

コロナ禍を経験した卒業生にはしんどくてもへこたれない強さがありました。

卒業生が羽ばたく世界は、生活の全てが変革の嵐の中にあり、予測困難な時代にありますが、龍峯校で学んだ「自ら課題を見つけ、自ら学び続け、自ら考え続け、正しく判断し行動する力」をこれからもずっとずっと活かしてほしいと願います。そして、一人一人が思い描く幸福を実現するために、真すぐ前に出て、しなやかにしたたかに自分に与えられたかけがえのない道を進むことを期待しています。

全員ぞ そろって卒業 so lovely.

画像には、たけやま写真館撮影の写真があります。

3月21日、卒業式の会場を在校生が協力しながらつくりました。6年生の卒業を祝う気持ちを一つ一つの作業に込めて丁寧に会場をつくっていました。

卒業式は学校で最も大切な学校行事です。その卒業式会場を、卒業する「みんな」と見送る「みんな」でつくろうしていることをとても嬉しく思いました。

龍峯校は「みんな」の学校です。「みんな」の学校は「みんな」で創ることが、これからも続くことを願います。

式場の飾りに込める祝卒業

卒業までの1週間、6年生は最高学年の仕上げに励んでいました。

国語「海のいのち」の授業では、自分たちで立てた問いを、一人で考えたり、学級のなかまと対話しながら解決したりする課題解決学習に真剣に取り組み、納得解を出す喜びを味わっているようでした。協働的な学習に向かう姿勢・態度はさすが6年生です。

最後の給食も楽しく、おいしく、うれしそうに食べていました。

寂しさは卒業の君いない部屋

3月18日、コミュニティ・スクールの取組の一環で、学校運営協議会委員の皆様にお越しいただき、今年度の学校運営や教育活動につきまして説明と協議をしました。協議会では、学校運営のみならず地域や保護者との連携についても貴重なご意見をいただい大変ありがたく思いました。授業のようすもご覧いただきました。

6年生が卒業までの貴重な時間を使って、教室の表札の彫り物と校内の畑の看板を制作しました。彫刻刀で指を切る子もいたそうで、まさに血と汗の結晶となった表札を取り付けてもらい大変嬉しく、心から感謝しています。

校内の畑の看板も龍峯校らしいデザインを考え、新たに制作してくれました。低学年が主に使う畑ですが、この看板を見れば、ここで何をするのかが一目で分かる素敵な看板です。さすがは6年生、先を見通す力を発揮していました。素敵な看板と表札をありがとうございました。

山下先生には、看板の制作の準備から取り付けまで大変お世話になりました。

ちをふるいし卒業制作ただ感謝

3月14日、今朝の読み聞かせには民児協の皆さんと保護者のご協力があり、全クラスで読み聞かせ会を開くことができました。お手製の絵本を準備していただいたり、プロの読み手かなと思うほど上手な朗読に、子供たちはお話しの世界にどっぷりつかることができました。

6年生にとりまして、小学校最後の読み聞かせを保護者にしていただいたのは、大変感動的で、ぐっときました。

物語る母は素敵ぞ若紫

3月12日、図書委員会がお昼の読み聞かせ会を開きました。学校図書館司書の早木先生の読み聞かせと6年生のパネルシアターを聴きに子供たちが集まり、和やかなひとときを過ごすことができました。

鶯とドレミの歌のパネルシアター

3月8日、6年生の卒業を祝い、お別れ会をしました。それぞれの学年が6年生との思い出を発表し、感謝の気持ちを伝えていました。6年生も卒業の思いを堂々と語っていました。お別れ遠足では、1年間共に学んだなかまと一緒に楽しい時間を過ごしつつ、友だちや6年生との別れを惜しんでいました。

春陽に一筋の涙ふきもせず

3月7日、6年生は中学校に進学すると同時に自転車で通学することになります。それで、卒業を前に、自転車教室を開いて安全に自転車に乗るための方法や交通ルール、自転車安全利用五則を再確認しました。また、自転車シュミレーターを使って、自転車を運転する際に起こりうる危険を体験しながら、自転車乗用時のルールとマナー、危険予測の学習をしました。その後、運動場に作ったコースを自転車で実際に運転してみました。

交通安全指導員の方に用意していただいた中学生の制服や通学カバンを身にまとうと、もう中学生でしたが、その姿で自転車に乗ることを体験したり、スラローム運転をしながら自転車の操縦技術を向上さたりすることも指導していただきました。

子供たちのために集まっていただいた交通安全指導員さんや龍峯地区交通安全協会の皆さん、駐在員さん、市役所職員の皆さんに心から感謝申し上げます。

猫の子のぐるぐる眺めるスラローム

3月5日、1・2年生の防災教室を開きました。

GTに鏡消防署氷川分署の隊員の皆さんを迎えて、防災の最先端のお話しを分かりやすく、身近な問題として教えていただきました。

氷川分署の隊員の皆さんには、毎回それぞれの学年に応じた内容を、映像等を交えてお話しいただきますので、大変分かりやすく、子供たちもワクワクしながら聴くことができています。また、卒業生も紹介していただき、供たちにとってはキャリア教育の一助にもなりました。

毎回、消防署の激務の間に講話の準備等々をしていただいております鏡消防署氷川分署の隊員の皆さんに心から感謝いたします。隊員の皆さんの教育に対する情熱と心意気に、いつも感動しております。

ありがとうございます。

隊長の率いる軍団春一番

3月1日の授業参観は、1年生から5年生は性教育の授業を行い、体や心の成長について学びました。

ご家庭でも、子供と「心と体の成長」について話をしたり、「性的マイノリティー」について人権を大切にする視点に立って、正しく理解できるようにご指導いただけると有り難いです。

6年生は、家庭科の学習と龍峯校区まちづくり協議会の世代間交流事業を合わせて、グランドゴルフを保護者と地域の皆さんと一緒に楽しみました。6年生には、まちづくり協議会と民生委員の皆様から卒業のお祝いもいただきました。

卒業する子供たちが地域の皆様との交流を経験でき大変ありがたく思いました。6年生が今後、地域のために貢献することが楽しみです。

コーディネーターの福嶋様をはじめ龍峯校区まちづくり協議会の皆様に心から感謝いたします。

地域との関わりを深める世代間交流

6年間の見守りとご指導に感謝を込めてメダルを贈ります。

願わくはこの握手もって地域の絆を深めんことを。

第二中学校の学校説明会

春一番強く吹くごとく夢膨らせ

2月29日、図書委員会のメンバーが企画した絵本の読み聞かせを全学年で行いました。

図書委員は今月の活動計画の読み聞かせを実行するために、選書や朗読練習をくり返してこの日を迎えていました。一人一人とっても上手に読み聞かせができていました。

絵本読む聴きいる児らの春暖炉

2月26日、6年生と5年生が立派な藤の花が咲くように、藤の幹を中心に放射状に穴を開け、肥料を与えました。施肥の仕方や理由を川上さんに教えていただき、実際に道具を使って肥料を与えました。

6年生が藤棚の手入れをするのはこれが最後。4月に大房の藤がたくさん下がることを願いながら、目には見えないけれど大切なバトンを下級生に渡すことができました。

たくさんの感謝を込めた春の土

川上さんには、この一年も大変お世話になりました。ご尽力に心から感謝いたします。ありがとうございます。

2月15日 コロナ2019感染予防対策のために中止しておりました朝の読み聞かせを4年ぶりに行いました。 5・6年生は懐かしく感じなからも、楽しそうにお話しを聞いていました。1~4年生は初めての朝の読み聞かせでしたが、嬉しそうに聞いていました。

民児協の皆様にはこれからも定期的に朝の読み聞かせをお願いします。どうぞよろしくお願いします。

2月1日に、読み聞かせをしていただく民児協の皆さんを子供たちに紹介しました。

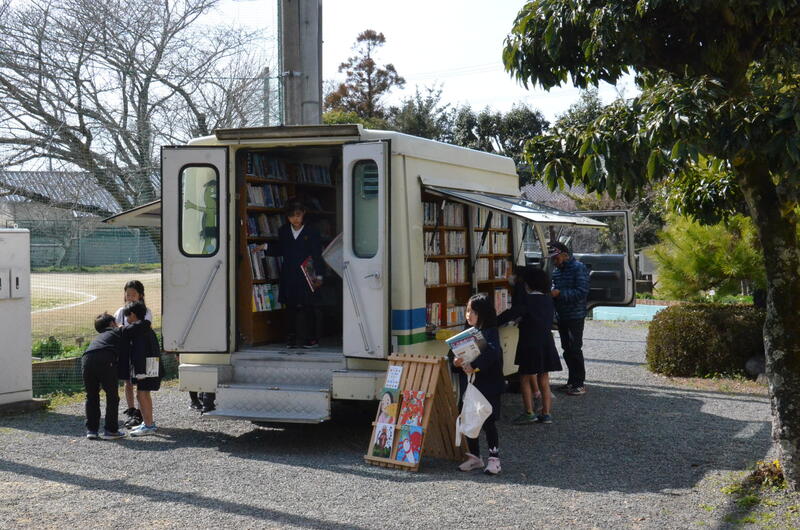

2月13日、最後の「ともだち号」がたくさんの図書を届けにやってきました。今回は返却が中心でしたが、子供たちは借りていた本を大切そうに抱きかかえて、「ともだち号」のところに運んでいました。また、車内の本棚を見渡し読みたい本を探すと、「ともだち号」とのお別れを名残惜しそうにしていました。

本読みの十冊抱えし春浅し

2月4日に学習発表会を開催することができまいた。今年度は龍峯校創立150周年記念の学習発表会になりましたので、各学年が龍峯校の伝統や学びを受け継ぎ、伝えることの意義深さを感じつつ、各学年の学習をまとめ、発表に臨みました。

1年生:大きなかぶ

2年生:音読劇「お手紙」

3年生:三年とうげ~龍峯バージョン~

4年生:音楽物語「ごんぎつね」

5年生:花は咲く

6年生:平和への願い~長崎で学んだ大切なこと~

世界平和願うこの児らの立春かな

1月25日に、地震発生を想定した避難訓練を行いました。

訓練の前に、熊本地震の経験から私たちが学んだ命を守る行動について、田中先生に講話をしていただきました。お話しの中には、知っているようで、知らないことがいくつもあり大変勉強になりました。

子供たちは「3つの安全確保行動(シェイクアウト訓練)」を確かめたり、マイタイムラインの大切さを学んだりしたあと、地震が起きたことを想定して、運動場への立ち退き避難(水平避難)と土砂災害に備え校舎3階に避難する(垂直避難)の訓練をしました。子供たち一人一人がもし地震が起きたならばを考え、真剣に訓練に参加していました。

地震はいつ起きるか現代の科学的な知見を基にしても予想がつきません。ですから、発生を想定した訓練も1つではなく、いろいろなケースを考えながら試す必要があると感じています。

保護者の皆さんや地域の皆さんのお知恵を拝借できるとありがたいです。

田中先生に地震の備えをZOOMを使って配信していただきました。

寒牡丹命を守る避難かな

1月23日と24日に食育指導教室を開きました。

講師に、第二中学校の栄養教諭福岡ちづる先生をお招きして、それぞれの学年に応じた内容で給食センターの仕事や食事を取るときに考えてほしいことなど「食」にまつわるお話をしていただきました。

子供たちは、給食センターで調理に使う大鍋の大きさを体験したり、鍋をかき混ぜる大きなしゃもじを持ってみたりして、給食調理の仕事の大変さや工夫を知ることができました。また、家庭科の授業でも学ぶ栄養素や食事のバランスを習い、食事のメニューを考えることもしていただきました。

「いただきます」に感謝の気持ちが重なることを願います。

大根を食べる使うも色考す

1月19日、体育館でなわとび大会を1・3・5年生と1・3・5年生に分かれて開催しました。

3つの技を決めて何回飛ぶかを競ったり、持久跳びで何分間飛び続けたりできるかに挑戦していました。学年の目標タイムに到達することができた子もいました。体育での練習や家庭での練習の成果を発揮することができていました。

1月17日、ともだち号が昼休みにやってきました。

ともだち号が運んでくる読み物は、一度に10冊まで借りることができるので、子供たちもたくさんの本を選んで、読む楽しさを味わっています。

陽だまりや本を抱えし児らつどう

12月21日の5校時に人権集会を開きました。

それぞれの学年が人権学習で学んだことから、いじめや差別・偏見をなくすために大切にしたいことを考えて発表しました。各学年の発表は次の教材から学んだことを発表していました

1年生は「さるとかに」

2年生は「ぼくのランドセル」

3年生は「食べることは、生きること」

4年生は「わたしはさびしさに負けない」

5年生は「私は強く生きる」(水俣病問題学習)

6年生は「手紙をくれたあなたたちへ」(部落差別問題学習・狭山事件)

この他に八代人権フェスティバルin八代に参加した、児童会の報告をビデオで視聴しました。

子供たちは、人権を大切にする生き方を真剣に考えて発表していました。

人権集会で話したっかけれど、時間の都合で話すことができなかったので、下に記します。ご一読ください。

差別やいじめには7つの立場があります。今のあなたはどの立場ですか?

(1)差別する人

(2)差別される人

(3)差別をあおる人

(4)差別をなくす努力をする人

(5)差別に同調する人

(6)差別を見ているだけの人

(7)差別に無関心な人

この7つのうち、(1)(3)(5)(6)(7)の5つの立場はすべて「差別をしている」ことになります。差別は「差別する人」だけでなく、「差別をあおったり、同調する人」も「差別を見ているだけの人」も「差別に無関心な人」もすべて「差別を許している」ことになります。

差別やいじめの問題は、「差別される側」「いじめられる側」に問題はありません。問題は「差別する側」・「いじめる側」にあります。

ですから、龍峯小学校の子供たちには、差別やいじめの問題にいつも関心を持って、差別やいじめをなくそうと努力する人になってほしいと思います。

身近な差別やいじめの問題に関心をもつことが、今、世界中で起きている戦争や紛争をなくす人の立ち上がりにもなります。龍峯小学校の全員が差別やいじめを許さないひと、そして、差別やいじめ・偏見の誤りを正しく指摘し、止める人になることを願います。

12月20日、鏡消防署氷川分署の消防隊員の皆さんにお越しいただき、5・6年生を対象に職業講話をしていただきました。

講話では、消防隊員の1日を再現VTRで見せていただきました。24時間密着した再現VTRを観ながら、子供たちは消防隊員の仕事について知ることができました。

また、救急救命隊員を仕事に選んだ理由を、子供のときからの体験を交えながら話していただきました。子供たちにとっては、仕事を選ぶことを考えるいいチャンスになりました。

救急車出動の再現VTR、この後救急車は学校に向かいます。

消防署の仕事や救急救命士の仕事の他にも、たくさんの仕事があることを考えさせる講話内容でした。隊員の皆さんの教育に対する情熱を感じながらお話しを聞きました。

師走は、火災も多くなり、緊急出動が多い時期ですが、時間を割いて職業講話を開いていただいた氷川分署の皆様に心から感謝します。

12月18日、気持ちよく晴れ渡った青空の下、全校生徒が持久走大会に参加しました。どの子も粘り強く、諦めることなく走りきる姿が素敵でした。

ラストラン小春日和の6年生

12月8日、3年生が1年に絵本の読み聞かせをしました。

1年生は興味津々に話を聞いていました。

12月8日・14日・15日の3日間、持久走大会の試走をしました。

子供たちは、持久走大会の目的である自分のペースを考えることや最後まで諦めずに走り続けることにチャレンジしていました。

子供たちの中には、設定した目標タイムを更新にしようとする走りに夢中になっている児童もいました。

1年生は初めての試走でしたが、2年生についていこうとはりきって走る姿も見られました。そして、「1位を抜くためには0位になんなきゃ」と盛り上がっているのが印象的でした。

また、試走を予定していた日の天気予報が雨の日もありましたので、予定日を変更しながら3回試走をすることができました。しかし、この間、交通安全協会の皆様には急に日程を変更し、無理なお願いをいたしました。大変申し訳なく思っています。

それでも、予定の変更にすぐに対応していただき、子供たちが安心して安全に走ることができる環境を作っていただきました。

交通安協会員の皆様には、大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。

「痛いけど走った 苦しけど走った」

「明日が変わるかは 分からないけど」

「とりあえずまだ 私は折れない」

引用:SHISHAMO「明日も」から

12月7日 授業参観とPTA教育講演会を行いました。

授業参観は人権学習の公開授業を参観していただきました。PTA教育講演会は八代市教育委員会生涯学習課社会教育指導員 木本芳照 様にインストラクターを務めていただき、親の学びプログラム「私の意見と親の意見~スマホの利用を通して~」の講座を開きました。

今回の親の学びプログラムには5年生・6年生も参加して保護者の皆さんと一緒のスマホの使い方やSNSの利用について考えを出し合いました。

子供たちがスマホやSNSを利用することについて、使い方やルールについて家庭でしっかり話し合い、ルールを決め、それを守っていくことが大切だと改めて考えさせられました。また、便利さの裏側にある危険や犯罪についても確認することができ、子供たちは、自分が加害者になったり、被害者になったりすることを知り、自律できる安全な使い方について考えていくことの大事さを学びました。

12月1日、6年生が家庭科「生活を豊かにソーイング」の学習でミシンの使い方をGTに習いました。

地域学校協働活動推進員(コーディネーター)の福島さんに家庭科の授業のゲストティーチャーを依頼しましたら、髙橋さんをはじめ5名の方にお越しいただきました。

今回6年生はナップサックを作る計画を立て、ミシンを使って丈夫なナップサックを作ろうとしていました。

ゲストティーチャー(GT)の皆さんには、ミシンの使い方のご指導だけでなく、まちのしつけや平ひもをつけ忘れを修正していただくなど大変丁寧なご指導をしていただきました。

そのお陰で、全員が立派なナップサックを作ることに成功しました。

ゲストティーチャーとしてお越しいただきました地域の皆さんに心から感謝しています。ありがとうございました。

かじかむ手膝も使いてしつけし縫う

11月29日、芸術鑑賞会を開きました。今年の芸術鑑賞会は、本の朗読と音楽が融合したリーディングシアターという演劇の鑑賞で、語り部の上手な朗読と何種類もの楽器を使った演奏を楽しむことができました。

今回、朗読(ナレーション)を担当された木内里美さん(Theちゃぶ台主宰)はプロの演者で、楽器演奏を担当されたド・ドルチェの杉本典代さん、友田哲郎さんのお二人と一緒に、リーディングシアターを開いていらっしゃいます。

この日の最初のプログラムは、富安陽子さんの作品「ドングリ山にすむやまんばあさん」でした。

主人公の「やまんばあさん」はオリンピック選手より元気な296歳の山姥。プロレスラーより力持ちなのに、その人柄はなんとも素敵でゆかいなの山姥です。

このユーモラスな山姥(やまんばあさん)の声色や仕草を音声や表情を変えたり、身振りを使ったりしながら表現される木内さんの表現力は実に豊かで、プロの演技を楽しむことができました。子供たちも物語の世界にすっかり入り込んでしまい、作品をからだ全体で感じ、楽しむことができました。

二つ目のプログラムは、工藤直子さんの詩集「のはらうた」でした。こちらも、作者の工藤さんが詩の中に登場させた生き物や草花の特徴や様子を、声や音楽に表情をつけながら演奏されました。それで、子どもたちもどっぷり「のはらうた」の世界にひたることができました。

今回の作品の構成や表現方法を、子供たちが学習や表現力の育成に活かすことができたいいのにと感じながら拝聴しました。

底冷えの舞台もあつくす演者かな

11月28日 八代Bブロック人権同和教育授業研究会を龍峯小学校で行いました。

この授業研究会は毎年授業担当学校を変えながら、八代の人権同和教育の充実をめざして行っています。

これまでもこれからも、学校では部落差別をはじめすべての差別をなくすために人権同和教育を行ってまいりますが、今回の授業研究会は子供たちの絆づくりを意識し、一人一人が本音で自分を語る学習に取り組みました。

子供たちは、自分のことや暮らしを見つめ、自分の言葉で語ることができていましたし、自分語りを聴いた子供たちは、なかまの思いを自分事として考え、感じたこと考えたことを語り手に送り戻すことができていました。

コロナ禍にあって、子供たちはたくさんお先生方に授業を観られる経験がなくなっており、かなり緊張している様子でした。それでも、担任の先生方が日々人権教育を意識した指導を行っていらっしゃるので、子供たちは安心して公開授業に臨むことができていました。

冬の日に差別せんとて児に学ぶ

※写真画像は一部加工しています。

11月15日 3年生と4年生が一緒に社会科見学に行ってきました。

今回は熊本県庁と通潤橋を見学し、見学した施設の役割やそこで働く人々に話を聞き、防災や減災、白糸台地の田に水を引くための先人の知恵や工夫を学ぶことができました。

子供たちが見学したり講話を聴いた熊本県防災センターは今年の5月17日にオープンしたばかりで、龍峯校からは初めての見学地になりました。

この熊本県防災センターは、熊本地震及び令和2年7月豪雨等の経験を踏まえた災害対応拠点として建設されています。

また、熊本地震の際、県防災センターが高層階(熊本県庁行政棟新館10階)にあったことや、活動スペースが不十分だったこと等から、新防災センター建設に当たっては、低層階に災害対策本部やオペレーションルーム等の災害対策の主要な指令機能を配置されています。さらに、国の政府現地対策本部や自衛隊等の応援機関の活動室も新設されました。

こうした、過去の災害から学び、未来に備える姿勢を子供たちは学んできたと思います。

銀杏踏むルフィーの前のワンチーム

紅葉うつす円形分水をただ眺む

11月9日と10日、5年生が家庭科の授業でゲストティーチャー(GT)をお迎えし、ミシンを使ってエプロンを作りました。

9日、10日の両日、学校コーディネーターの福島さんにご紹介いただいき、地域にお住まいの方のべ8名のGTをお迎えして、ミシンの使い方や裁縫の工夫についてご指導をいただきました。

5年生から家庭科の学習が始まりますが、子供たちにとってミシンを使って布を縫うことの初期段階では、上手く縫うことができないことがあります。

しかし、今回は、ゲストティーチャーの先生方が、ミシン1台にお一人ないしお二人ついて大変丁寧に指導していただきました。縫いはじめや縫い終わりの難しいところも丁寧に指導していただけて、子供たちも安心してエプロンを縫い上げることができました。

地域の皆様のご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

深秋に習いしミシンの初エプロン

11月7日と10日の2日間、早木先生と「子羊文庫」の皆さんに、絵本の読み聞かせや朗読等たくさんのお話しをしていただきました。

1年生から6年生の全クラスが、絵本の読み聞かせや物語や寄席、パネルシアターを使ったお話に聞き入り、本の世界にひたる貴重な体験をすることができました。

子供たちの中には、物語の展開にわくわくして思わず声が出たり、話し手のリズムに合わせて体を揺すったりしながら物語の世界に入り込み、想像する楽しみを味わっていました。

子羊文庫の皆様と早木先生には、子供たちを文学の世界に誘うために、たくさんの準備をしていただきました。心から感謝申し上げます。

秋深く児らも深くいる物語

11月9日朝、児童集会を開きました。

今回は図書委員会が発表を担当して、読書集会を開きました。各学年の人気図書ランキングを調べて発表したり、おすすめの図書を紹介したり、読書旬間の内容について説明したりしていました。

小春日に本読む童手に五冊

11月6日、3年生が八代広域行政事務組合鏡消防署氷川分署の隊員の方々をゲストティーチャーにお迎えし、社会科では2回目の体験型学習「消防署の一日」の授業をしました。

消防署の隊員の方々は、1日おきに24時間の勤務をされているそうで、出勤をする8時30分からの24時間で、どのような仕事をされて いるのか、お話をしてくださいました。また、実際の勤務の様子を動画に撮り、10分ほどに編集して見せてくださいました。

勤務開始から点検や実際の出動、体力作り、食事など1日の仕事ぶりがとてもよく分かり、3年生の児童も消防隊員の方々のお仕事について、詳しく知ることができました。

また、救命救急の方法についても、119番への通報や心臓マッサージ、AEDの使用など実演をしてくださり、見ている子供たちは隊員の方の的確な処置や行動に見入っていました。

消防士の仕事は、人々の命を守る大切なミッションであることを隊員の方々の話からしっかり学習できた子供たちの中には将来の仕事ととしてあこがれをもった子もいるように思います。

①傷病者発見 ②周囲の安全確認 ③意識・呼吸のチェック

④役割分担(心肺蘇生・119番通報・AED手配)

⑤電話はつないだまま心肺蘇生 ⑥救急隊員の到着をまで心肺蘇生

心肺停止状態で何もしなければ、命のタイムリミットはたったの10~12分と言われます。心臓が止まると10~15秒で意識を失い、無酸素で脳が生きられるのは3~4分です。ですから、倒れた人を見かけたら、心肺停止を疑い、できるだけ早く心肺蘇生をすることが重要になります。

心肺蘇生をすることで、心臓や脳に血液を送り、心肺機能の回復を待ちます。また、救急車と救急救命士の到着まで心肺蘇生を続けることも必要です。

心肺蘇生をすることは、救命の可能性を高め、後遺症のリスクを下げることができますので、正しい心肺蘇生を身に着けることが大切になります。

実録消防署24時の撮影や編集までしていただき、子供たちに消防署の1日の様子を分かりやすく伝えようとされた熱意に感動しました。隊員の皆様の心意気と子供たちへの思いやりに心から感謝申し上げます。

熱いのは 炎よりあつい 隊員の心

11月2日 1年生・2年生・3年生が5月30日に苗を植えたサツマイモを掘り出しました。

今年のサツマイモは紅小町、シルクスイート、安納芋の3種類でした。それぞれのサツマイモが地面に出た蔓のすぐ下から大きくなっているのが今年の生育の特徴でした。

子供たちは大きくなったサツマイモを傷つけないように丁寧に手で掘り起こしていました。

山下先生には、芋苗の準備から収穫の準備まで大変お世話になりました。

定植前には、サツマイモが育ちやすいように、掘り出しやすいように大きな畝をこしらえ、マルチビニルをかけていただきました。夏場は根に栄養があつまるように蔓の管理をしていただきました。また、芋を掘るばかりの状態まで畑の手入れをしていただました。炎天下に大変な作業もされていました。

子供たちは掘り上げたサツマイモの大きさにびっくりしながらも、収穫の喜びを感じていました。お世話になった山下先生にしっかりお礼を伝えることもできていました。

掘り上げたサツマイモ見る児の笑顔

11月2日 鏡消防署の隊員さんを3名お迎えして、避難訓練を行いました。

今回の避難訓練は、火災が4年生教室で起きたことを想定した訓練でしたが、子供たちには、事前にいつ・どこで火災が発生するかを告知せずに実施しました。

子供たちの中には、突然の非常ベルに驚いた子もいましたが、ベルを聞いたらすぐにシェイクアウト訓練で練習した、姿勢を低くして机の下にもぐり、動かない対応をとることができていました。

また、子供たちは緊急放送を静かに聞くこともできていて、避難を指示する放送が流れると素早く運動場に避難、整列することができました。避難の放送から整列終了まで、かかった時間が約2分だったことには、消防署の方も感心されていました。

避難訓練の後には、消防隊員の方から避難の時に注意することを話していただき、水消火器を使った消火訓練も行いました。

子供たちのふり返り・感想発表では、「消火器を使って火を消すときには避難口を確保しておくことが大切であることが分かりました」や「今回の訓練を活かして消火や避難を積極的に行いたいです」という考えを述べていました。

11月2日朝、全校集会を開きました。今回は、保健室の村﨑先生が担当され、排便について「うんちの教科書(NPO法人日本トイレ研究所発行)[2023年]」を使って健康管理の学習をしました。

子供たちは、うんちの教科書の「うんちってなに?」「うんちはどうやってできるの?」「うんちのみわけかた?」等々の資料から自分の便の状態を知り、体の調子や健康について考え、いいうんちを出すために大切なことを学んでいました。

元気でいるためには、よく寝て、よく食べて、すっきりいいうんちをすることが大切です。小腸や大腸等の腸の調子を整えると、いいうんちがすっきり出るばかりでなく、免疫力上がったり、自律神経が整ったり、太りにくくなるなど、体にとって良いメリットがあるようです。

子供たちはこれから1週間「うんちチェックシート」の記録をします。子供たちがいいうんちを出し、自己管理能力を高められるようにご家庭でもうんちについて一緒に考えていただき、便をチェックする習慣が身に着くようご指導をよろしくお願いします。

落ち葉かなお腹がすっきりいいうんち

10月31日、八代市献穀事業実行委員会から献上米になったお米をいただきました。

早乙女・田男として抜穂祭に参加した子供たちが、9月30日に収穫しました稲穂は、脱穀・乾燥・籾すりの工程を経て玄米になり、精米と選別を受けてきれいな白米の献上米に仕上げられました。

仕上がった献上米は宮中に奉納されており、今月の宮中行事、新嘗祭で使われる予定です。お米の他に粟も同じように献上されています。

子供たちが八代市献穀事業実行委員会からいただいたのは、この献上されたお米を2kg入の袋に詰められた白米でした。

本島様をはじめ龍峯地区の皆様で育てられた貴重な献上米をいただき、子供たちも大変喜んでいました。

いただいた献上米は、お米の上品な香りがあり、しっかりした甘みとうまみがあるとても美味しいご飯になります。

10月29日 天は高く、晴れわった秋空の下、龍峯小学校創立150年目の運動会を開催しました。

子供たちは150年目の記念の運動会を成功させるために、本当に粘り強く諦めることなく練習に取り組んできました。全体練習や学年の練習に参加する子供たちの笑顔を観ていると、僕も「がんばらんば」と思えるほどの気を感じていました。

当日は、運動会スローガン「本気でチャレンジ みんなで団結 運動会」に見合う子供たち一人一人のチャレンジを随所に見ることができました。

徒走で転びそうになるのを踏ん張ったり、転倒してもすぐに立ち上がりゴールをめざす姿がとてもかっこよく感じました。

全身を大きく使ってキビキビと動くダンスも、観ていてかっこよく、すごいぞと感動しました。

団体競技は、知力と体力を使い全員が力を合わせ協力する姿や団に貢献する姿が素敵でした。

リレーも練習してきたバトンの受け渡しがスムーズできていました。

6年生を中心に新しい演舞を取り入れた応援合戦は、練習の段階から苦労があったようですが、団長をはじめ団員が、しなやかにしたたかにメンバーをまとめる様子にリーダーとしての成長を感じました。

プログラムの競技以外でも運動会の係の仕事を一人一人がきちんきちんと取り組んでいて、運動会の大成功を支えていました。

運動会の感想をひとことで言えば「感動した」になるのですが、この感動にはたくさんの感動があり、子供たち一人一人の本気でとことんチャレンジする姿がたくさんありました。子供たちが努力し、助けあい、運動かを作りあげた姿に感謝の言葉をおくります。ありがとう。

子供たちのこうした頑張る姿を支えていただきました保護者の皆様、地域の皆様のご協力とご理解に改めて心から感謝申し上げます。また、当日は早朝より交通安全協会の皆様に交通整理や誘導・案内を丁寧にしていただきました。お陰で無事に運動会を終えることができましたことに重ねて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

創立150年目の運動会を成功させた子供たちが、これからもより良く成長できますように、職員一同チーム龍峯の下、教育活動を充実させて参ります。保護者の皆様、地域の皆様、今後も変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いします。

当日の様子は後日掲載します。

朝の練習のようすから

運動会本気でチャレンジバトンパス

10月28日 運動会の準備をしました。

4年生・5年生・6年生と保護者と職員で明日の運動会の会場設営をしました。

午前中は、運動会に向けて仕上げの練習をして、午後は保護者の方に会場設営の協力をお願いし、一緒にテントや机・椅子を準備したり、三角旗を張ったりして運動会の準備をしました。

保護者の方や児童の協力のお陰で、短い時間で立派な会場の設営ができました。また、保護者の方には、学校周辺の駐車スペースに白線を引いていただきました。

安全協会の方々にも駐車場スペースの確認や修正をしていただきました。

子供たちの頑張りと保護者の皆さん、安全協会の皆さんのご協力に感謝いたします。

秋深し会場つくる親子かな

10月23日、3年生が八代広域行政事務組合鏡消防署氷川分署の隊員さんをゲストティーチャーに迎え、「消防署の仕事」について学習しました。

3年生は社会科の学習「ちいきの安全を守る」の授業で、消防や警察などの仕事について学習しています。

今回はその学習の一環で、「消防署の仕事」についての学習を氷川分署にお願いしましたとこと、快く学習の機会を提供していただきました。

本来なら、消防署に行かないと観ることができない消防車や救急車を学校に移動させていただいたり、消防隊員の緊急出動の様子や消火活動の様子を実演を交えながら丁寧に説明していただきました。また、特殊な工作機械の使い方を見せていただいたり、消防車に乗せていただいたりしました。救急救命の隊員さんからは、救急車の中に取り付けられた機器や救急救命士の仕事について説明していただきました。

消防隊員の仕事では、隊長の号令ひとつで、消防ホースを延長したり、目標を定めて放水する訓練も見せていただきました。子供たちも、筒先を実際に構えて放水することを体験することができました。

最後には、隊員の皆さんが手作りされたオリジナルYATSUSHIRO SHOBO CARDをプレゼントしていただきました。

子供たちにとっては、消防署がそのまま龍峯小学校にやってきたように感じられましたし、隊員の皆さんの準備と心意気に感激し、感謝するばかりでした。

氷川分署隊員の皆様、貴重な時間を子供たちの学びの時間にあてていただき本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。

10月20日 6年生が第二中学校の体験入学に出席しました。

最初の学校生活の説明「二中ガイダンス」では、生徒会長と執行部のメンバーが6年生の緊張した気持ちを和らげるように楽しい雰囲気をつくって、中学校生活への不安感を取り除こうと努めながら話を進めていました。さすが中学3年生だと思わせる生徒会長の潔さや副会長のテキパキした仕切り(進行)が、とても頼もしく感じました。

6年生の子供たちも、里永校長先生のお話や生徒会執行部の学校行事や部活の説明を真剣な面持ちで聞いていました。

また、ガイダンスの最後には里永校長先生から、中学校の制服について紹介があり、来年度からセーラー服と学ランとブレザーの3つの種類から制服を選ぶことができるようになる説明もありました。

ガイダンスの後、6年生は中学校の国語の体験授業を受けました。

子供たちはこれまでに、第二中学校と氷川中学校、両校の体験入学に参加しました。この後、自分の将来像を描いて、どの学校に進学するか保護者の方々を交えてしっかりと考えていくことを願います。

秋晴れのさやけき先輩児に宿る

10月20日 シェイクアウト訓練を朝一番に行いました。

シェイクアウト訓練は、地震の発生の際の3つの安全確保行動「①まず低く、②頭を守り、③動かない」を身につける訓練です。

子供たちは、今回のシェイクアウト訓練にも真剣に取り組んでいました。いざという時にすばやく反応するためには頻繁に練習を積んでおくことが必要であることをよく理解しているようでした。

『地震のとき、頭上に何もない場所では、ゆれ自体でケガすることはめったにありません。地震による死亡や負傷の大半は家屋の倒壊や、ガラスの破片や落下物が原因と言われます。安全な場所へ避難しようと長距離を移動することによりケガする例がもっとも多く、避難の際の移動距離を最小限に留めることがとても重要です。

地震発生時、激しい揺れに襲われるまで、または、何かが落下してくるまで、自分の身を守るためには数秒の猶予しかないかもしれません。いざという時に備えるには、日頃の訓練が必要不可欠です。

シェイクアウト訓練は、自分自身、自分の地域、学校が、職場などの組織が、非常時対策の見直し、防災グッズを確認、ケガを防ぐための身の回りの安全対策をとるように促すことも目的として行われています。』(参考資料:日本シェイクアウト提唱会議HP)

「日々鍛錬し、いつ来るともわからぬ機会に備えよ」は、 NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」の伴虚無蔵さんの言葉ですが、自分の出番に備え、前もって技能や知識を高めるために鍛錬し、いい準備をしておくこと事も、避難訓練に真剣に取り組むことも、いつ来るともわからぬ機会(チャンス)をつかんだり、災害から自分を助け、守ったりすることになるようです。

10月18日 十二校園連絡協議会の人権教育研修会が第二中学校でありました。

昨年度はコロナ禍であったことから小学生の参加はありませんでしたが、今年度は龍峯小学校と太田郷小学校の6年生も研修会(講演会)に参加しました。

今年の講師は、北九州を拠点に活動されている音楽バンド「願児我楽夢(がんじがらめ)」の皆さんでした。

楽曲に反差別のメッセージをのせ、音楽で伝える人権コンサートは、子供たちにとっても初めてのことだったかもしれません。

演奏された楽曲には部落差別問題をはじめあらゆる差別問題について考え、なくすことを願う思いが込められていました。

東日本大震災により起きた原発事故のために、故郷を失った福島の

人々の思いを歌詞にした「ああ福島」。

障がいをもって生まれ、小学校に入学することも許されず、祖母とともに学校に通うことでやっと入学が許され、学校生活を送ることができた喜びや学校のなかまの優しさに出会った嬉しさ、そして、障がいをもって生まれたことに心から感謝し、共に生きてほしい願いを歌詞にした「やさしさに出会えるから-共に生きてください-」。

ハンセン病の隔離政策により療養所に強制隔離され、家族と引き裂かれ、改名させられ、なかまを失い、偏見や差別から故郷に帰ることもできなかったハンセン病回復者(ハンセン病元患者)の九十余年の思いをつづった「時の響きて-竪山勲さんの思いをもとに-」。

A子ちゃんの誕生日、部落差別問題の基本的な認識がなく偏見をもった母親は、娘(A子ちゃん)の誕生会に友だちの紗織ちゃんを招待することを許しませんでした。その日の紗織ちゃんの思いを、悲しみを祖母の視点から詩にした「招かれなかったお誕生会」。

戦争は最大の人権侵害であり、差別であり、環境破壊であることを知り、差別のない世の中を想像してほしいという願いをジョン・レノンの楽曲にのせ、水平社宣言の「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と結んだ「IMAGINE」。

どの楽曲にも差別される人の心の痛みや苦しみが表現されていました。

コンサートの途中、小学生や中学生、先生方もステージに上がり一緒に演奏をしたり、振り付けを一緒に踊ったりする場面があり、楽しい雰囲気の中にも部落差別をはじめすべての差別を許さない生き方や人権の尊さについて真剣に考えていこうというメッセージを子供たちは受け取っていました。

子供たちはこれから部落差別問題について学習していきます。そして子供たちが部落差別問題に出会ったときに、正しい判断ができるように、ご家庭でも子供たちの人権感覚を磨き、部落差別問題の基本的な認識が深まるように話し合ってください。

「八代市人権尊重都市宣言(平成18年6月23日)」や 「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月16日施行)」等も是非お読みいただき子供たちの人権感覚を高めていくようにご指導をよろしくお願いします。

※「部落差別の解消の推進に関する法律」は熊本県人権情報誌「コッコロ通信」のページに掲載しています。

この写真には、本校以外の児童生徒の姿が写っておりますので、画像に加工を加えています。

10月13日、運動会の全体練習の初日を迎えました。

練習の最初に、体育主任の森本先生から運動会や練習に臨む5つの心構え「①集合・整列②聴く態度③全力をつくす④服装(シャツ入れ)⑤返事・やる気」が示され、子供たちの意欲を引き出しいただきました。そして、運動会を観覧していただく家族や地域の方々に「すごい かこいい 感動した」と思っていただけるような運動会にしましょうと運動会を成功させるめあても立てていただきました。

子供たちは、早速このめあてに向かって、方向転換や行進、開会式の練習を始めました。

運動会成功願い石拾う

10月13日、今学期の前期の課程が終わりました。

4月から今日まで、子供たちは校訓の人に近づこうと「なかよく かしこく たくましく」をめざし、本気でとことんチャレンジしてきました。子供たち一人一人が学校生活の随所で、キラキラと輝く姿を見ることは嬉しいことです。

1年生は、すっかり小学校の生活や学習が身に着いて龍峯校の児童になっていますし、6年生は学校のリーダーとしての自覚と誇りをもって生活していることを感じます。2年生3年生4年生5年生は、そんな先輩の姿をみて、自分を高めようと様々なチャレンジをしていました。

今日は、前期の通知表を担任の先生から、子供たち一人一人に手渡していただきました。通知表には、供たち一人一人のよさをしっかりと記録していただいております。どうぞ子供たちと一緒にご家族でご覧いただき、子供たちが後期も頑張ろうと思うように、子供たちの努力を認め、褒め、励ます言葉をかけていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。

錦秋や通知表見る児の頬そむる

10月11日、4年生が社会科「自然災害にそなえるまちづくり」の授業に、八代消防署氷川分署の隊員さんをゲストティーチャーにお招きしました。そして、隊員さんから、楽しいくも学びの多い話を伺うことができました。

今回の講話のタイトルは「ぎょろっちょと学ぶ 氷川の防災 with ひかわぶんしょ」と素敵なネーミングがなされ、地震や津波等のいろいろな自然災害について説明していただいたり、令和2年7月豪雨で被災した坂本分署での体験談を話していただいたりしました。

体験談では、球磨川の水位の上昇する速さに驚いたり、2メートルもの洪水に加えて、上流のダムが許容量を超えるから放水されるかもしれない情報を受け、更に水位が上がれば・・・と愕然としたリアルなお話しに子供たちは関心を引きつけられていました。

講話の終わりには質問コーナーがあり、子供たちはこれまでの学習の中で生まれた疑問を質問していました。子供たちの疑問には「日奈久断層は、龍峯に影響しますか。」や「龍峯校区では土砂崩れの心配はどのくらいありますか。」などがあり、身近で起こりうる災害に高い関心を示していました。この他にも準備していた質問はたくさんありましたが、講話の中で答えられなかったものには、文書で回答をいただきました。

また、消防隊員の方々が厳選された防災クイズにも挑戦し、回答者にはシールが贈られました。

講話の最後には、隊員さん手作りのオリジナル「YATSUSHIRO SHOBO CARD」や「KAJIMON」カードのプレゼントもあり、子供たちは大喜びでした。

講話の準備をしていただきました氷川分署の隊員の皆様の心の温かさ、優しさ、ユーモアに心から感謝申し上げます。

避難せよどの災害もそれぞれぞ

10月11日、朝の集会で結団式を開きました。

応援団のリーダが白団、赤団の前に立って、自己紹介を行い、団長がそれぞれの団員に熱いメッセージを送りました。

天高く突き上げし拳結願う

運動会の応援リーダーたちの練習が始まりました。6年生は、9月中頃から応援の演舞を考えておりましたが、それぞれの応援団で決めた演舞を応援リーダーに伝え、練習を始めています。

練習の間、上手くいくことやトラブルや課題が生まれ、悩むことも出てきますが、子供たちにとっては成長チャンスです。リーダーは、お互いに切磋琢磨しながら、応援演舞の完成をめざしてほしいと思います。ぜひ、この機会を好機ととらえ、本気でとことんチャレンジしましょう。

リーダーの舞練眺める赤とんぼ

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 服部 利恵

運用担当者

情報教育担当 濱田 忠