日々のつぶやき

久しぶりの登校日。

ゴールデンウィークから天気はとてもよく、暑いくらいでした。しかし、みんなの元気に登校する姿を見て、「やっぱり子どもがいないと学校はねぇ」と、一人納得する私でした。

各教室では、健康観察と宿題の確認が行われました。また、久しぶりに友達と会って、はしゃいでいる姿もありました。それぞれの教室の様子は・・・

まず1年生は・・・こんな感じです。

図書の本を返しに行ったときの様子です。

次は5年生・・・

今日は、一番遠いであろう耕地地区の登校班の下校に、どんな様子かと一緒について行きました。下校中はとにかく風が強く、川沿いの道では1年生の小さな体が吹き飛ばされそうでした。

しかし、そこはさすが6年生。風上にスッと位置を変え、1年生の風よけになってくれていました。

何気ない行動ではありますが、子どもたちの登下校の中にも、さまざまなドラマがあるのだと、改めて感じることでした。

40分弱の道のりを、今度は自転車で帰ることとなりましたが、逆風となり漕いでも漕いでも進みません。とうとう自転車を降り、歩いて帰りました。子どもたちは毎日この「鍛錬」を行っているのだと体感することができました。と同時に休校が明けて夏休みも授業となった場合、登下校中の熱中症対策も必要だとつくづく感じました。

また、1週間、ご家庭での生活となります。熊本県の感染状況も少し落ち着きを見せているようです。新聞では20日頃にまた、県の専門会議で話し合われるとのことでしたので、状況がわかりましたら、メールやホームページ等で連絡します。

登校を楽しみに・・・

各ご家庭、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか?

5月7日の登校をみんな楽しみにしていると思いますが、先生方も早くみんなに会いたいとワクワクされています。そんな中、休み中もみんなが登校する準備を進められていました。

また、各教室内には感染防止のため、「衛生キット」が備えられています。

先生方の取組には、いつも頭が下がるとともに、感謝の言葉しか見つかりません。

登校日には元気なみんなと会えることを楽しみにしています。

命の尊さを再認識

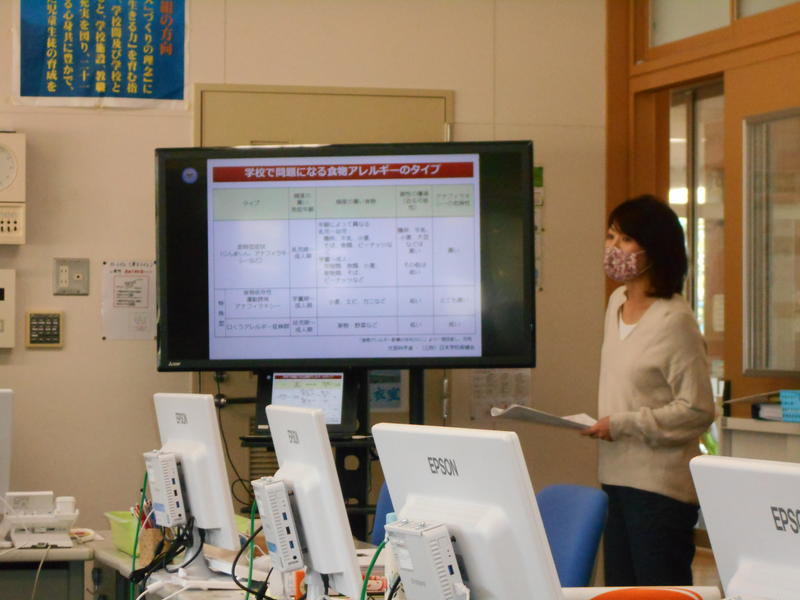

本日校内研修にて、全職員で「食物アレルギーへの対応」について行いました。本来は4月に行うべき研修ですが、休校等で延期されていました。

おや? 一見すると、ひとりの職員をよってたかって・・・。いえいえ、そうではありません。複数で対応する際の役割分担を決めて、練習用のエピペンで模擬練習を行っているところです。このような実技で行っていないと、いざという緊急時には慌ててしまい、間違った対応をしてしまう危険性もあります。

研修後は、私からも食物アレルギー対応時だけでなく、怪我等の場合も大きな声で複数の職員を集め、手分けをして対応するようお願いしました。

話は変わりますが、赴任したときから、職員玄関の頭上にツバメが巣を作っていました。親鳥が盛んにえさを運んでいる様子が見られましたが、巣からフンが落ちてきて下の通路が汚れるので段ボールを敷いていましたが、しょっちゅう取り替えなければなりませんでした。そこで廃棄する予定の骨が折れた傘を、巣の下に設置しました。見事フンは傘で止まり、通路は汚れなりました。

ふと気がつくと、巣に雛の姿が見当たりません。その代わりに、体育館前の駐車場を数匹のツバメが飛び交っています。そろそろ巣立ちの時のようです。

校内でのさまざまな出来事から、改めて命の大切さを再認識させられることでした。

通学路をリニューアルしていただきました

これで5月7日の登校の際も、安全に横断できると思います。学校でも各クラスで話をしてもらい、今まで以上に交通安全の意識を高めさせたいと思います。

保護者や地域の方々も、安全運転で子どもたちを見守っていただくようお願いします。

学校に活気があふれています。

久しぶりに子どもたちの声が学校に戻ってきました。

子どもたちに聞くと、休み中は宿題を仕上げたり、家から学校までランニングを毎日続けるなど、それぞれに目標を決めて頑張っていたようです。各ご家庭ではいかがでしたか?

先生方は、子どもたちを気持ちよく迎えられるようにと、さまざまな準備をされていました。

玄関にある花のプランターを置く台を修理し、防腐剤まで塗っていただきました。

また、図書室には「この木、なんの木、読書の木」が壁一面に飾られています。

図書の本を借りに来た子どもたちも、「すご~い」といって見上げていました。

まだまだ感染は予断を許さない状況となっていますが、お互いが「大切な人」を守るために、今は我慢していくしかなさそうです。

今後の予定については、トップページのお知らせにも掲載していますで、ご覧ください。