2020年5月の記事一覧

ちょっとした幸せが・・・。

本日で登校日もおわり、いよいよ来週から本格的に学校再開となります。暑さも本格的になりますが、ウィルスと共存しながら感染予防対策に努めて参ります。

子どもたちの登校の安全確保のため、毎朝路上で旗を持ち出迎えます。子どもたちにも「元気なあいさつを!」と呼びかけていますが、今朝はとても気持ちよいことがありました。

私は立っている間、子どもたちだけでなく、目の前を通過する車にもあいさつをします。聞こえないかもしれませんが、自分なりの変なこだわりです。そんな中、今朝はわざわざ窓を開けて「お世話になります。」と声をかけていただきました・・・。ただそれだけのことですが、今日1日が幸せな1日になるようで、とても心地よい朝を迎えることが出来ました。自分の何気ない行動が、もしかしたら誰かの気持ちを幸せにさせる・・・。そんな気持ちを子どもたちにも味わってほしいと思いました。

さて、学校の教育目標は昨年度と変わりありませんが、今年、小野部田小の子どもたちに「身につけてもらいたい力」を次の4つ設定しました。

○あきらめずに最後まで粘り強くやりとげる力

○まわりと協力し誰かのために行動できる力

○夢の実現に向けて努力し続ける力

○自分の想いをわかりやすく伝える力

このことは、学校経営の設計図でもある「グランドデザイン」にも位置づけています。

「4つの資質・能力」を身につけるため、この1年間、さまざまな活動で取り組んでいきたいと思います。また、各ご家庭でもお子様の姿と重ねていただき、意識していただければ幸いです。

来週から、各ご家庭での検温とマスク着用を徹底できるよう、ご協力をお願いします。

授業再開に向けて・・・

昨日は久しぶりに真夏のような暑さとなりましたが、熊本県全体が非常事態宣言の解除を受け、少し気が晴れたような気がしました。

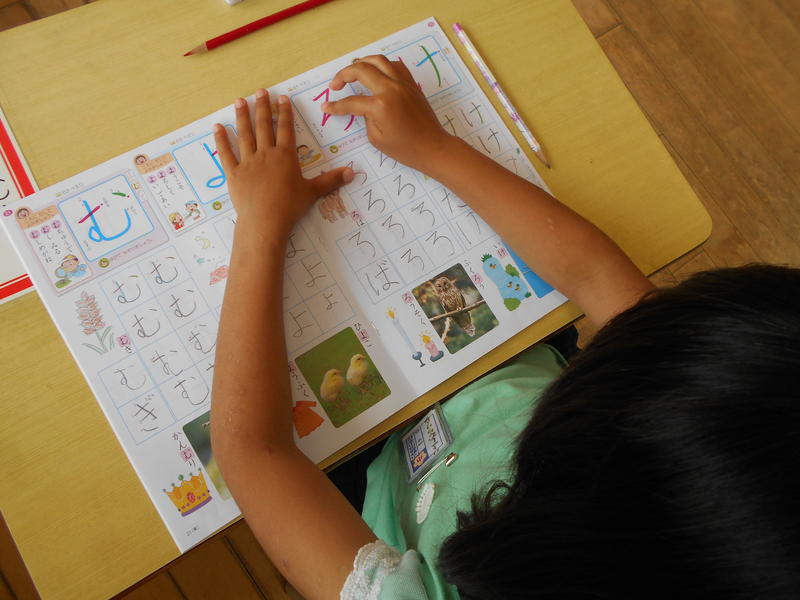

さて、本日は来週からの本格的な学校再開に向けて、どの学年も本格的に授業が開始されました。1年生ではひらがなの学習が始まりました。むずかしい「む」も大変よくかけていました。

2年生では、デジタル教科書で授業があっていました。

3年生では、唯一20名を超える学級なので、担当箱を廊下に移設し、教室内の「密」をさけるよう工夫しています。

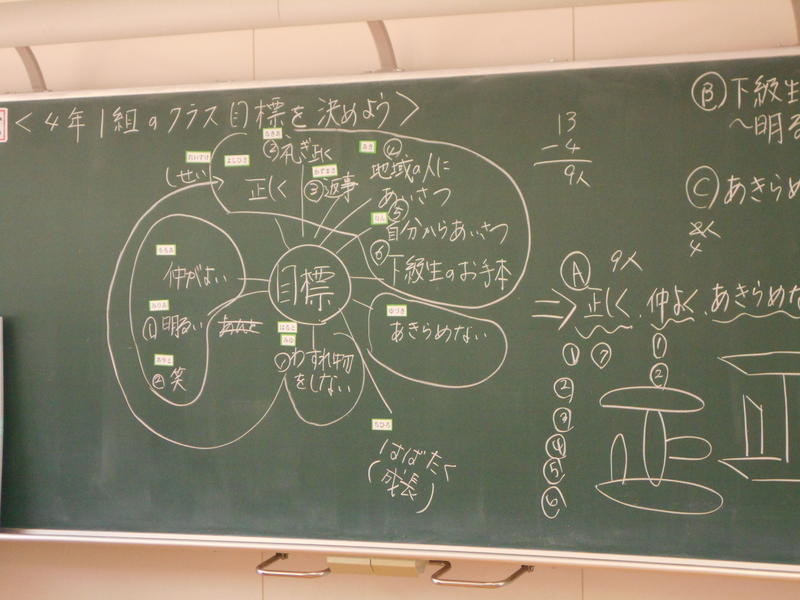

4年生では、学級目標を決めていました。1年間の取組の原点となりますので、大切に扱ってほしいところです。

5年生では、理科室の授業が始まっていました。自分の考えを、手を上げて堂々と発表してくれました。

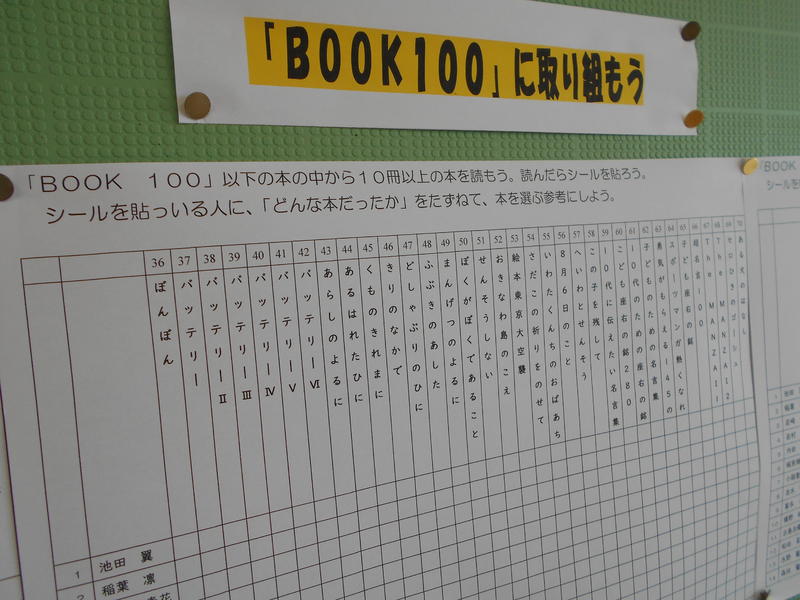

6年生では、「BOOK100」の取組が本格的に始まったようです。たくさん本からさまざまなことを学んでほしいですね。

やり場のない今だからこそ・・・

昨日のにぎやかな登校日から、今日の誰もいない学校のギャップに「またか・・・」と思いながら、教室を回ります。ふと目についたのは、最近よく話題になっている「アマビエ」のイラストです。私も初めて知ったのですが、「アマビエ」とは、江戸時代の肥後(熊本)に出現した妖怪だそうです。外見は人魚のようで、鳥に似たくちばしがあり、「病がはやったら私の写し絵を人々に見せよ」と言いのこし、海へ消えたとの言い伝えがあるとのことでした。

さらに大きな影響がありとても気になっているのが「高校総体・中体連大会の中止決定」の一報でした。私も昨年までずっと中学校の勤務であり、部活動も初任時代からかかわってきました。だからこそ、このことが子どもたちへどれだけ大きな影響を与えるのかと・・・。

直接子どもたちへ接する機会はありませんが、私なりにエールを送りたいと思います。

部活動で学んだことは、大会でよい結果を得ることだけではありません。仲間とともに最後まであきらめずに、見えないところでも努力し続け、お互いを信頼するとともに、礼儀正しく相手を尊重することなど、多くのことを学んだはずです。このことは今からの人生に、絶対に無駄にはならず、逆にこれからの力になると信じています。

こんな今だからこそ、そのやりきれない思いを経験したみんなだからこそ、どうぞ他人の痛みが分かる人になってほしいのです。必ず笑って話せる日が来ると思います。それまで目標は違いますが、「正々堂々」と部活動で学んだことを継続してください。

本校のご家庭にも、もしかしたら該当する子どもさんがいらっしゃるかもしれません。どうぞ、あたたかく見守り、ひとりの先輩として声をかけていただき、よい方向へ導いていただければ幸いです。

1週間ぶりの登校

5月になって2回目の登校日です。みんな元気に登校してくれました。ある女の子に「もうしばらくしたら学校が始まるかもね。」と声をかけると、「うれしいです!!」と満面の笑顔で答えてくれました。ありがとう、校長先生もその気持ちがうれしいです!!!。感染防止も心配ですが、本当に1日でも早く学校再開となってほしいものです。

今日の2限目の様子です。

たんぽぽ教室では、休校中の過ごし方について、話をされていました。

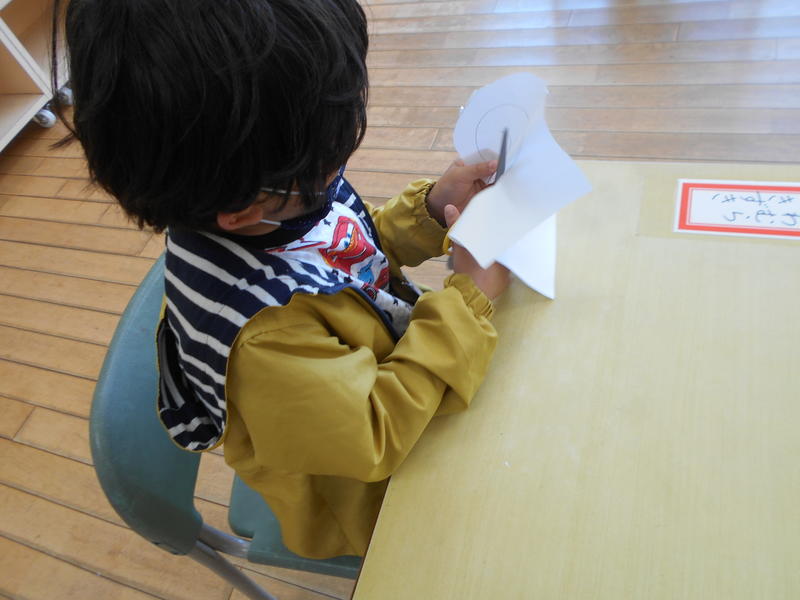

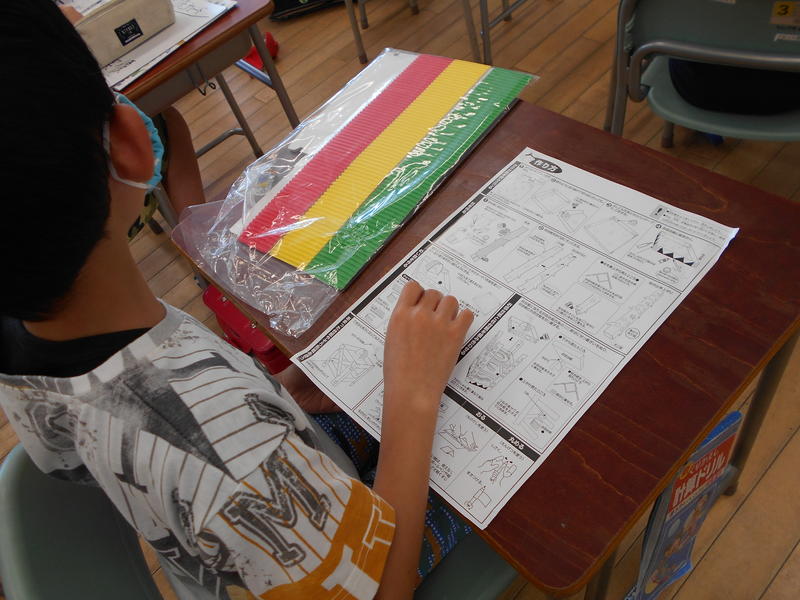

1年生は、図工の宿題で扱うハサミの使い方について練習しています。みんな上手にぐるぐると紙を切っていました。

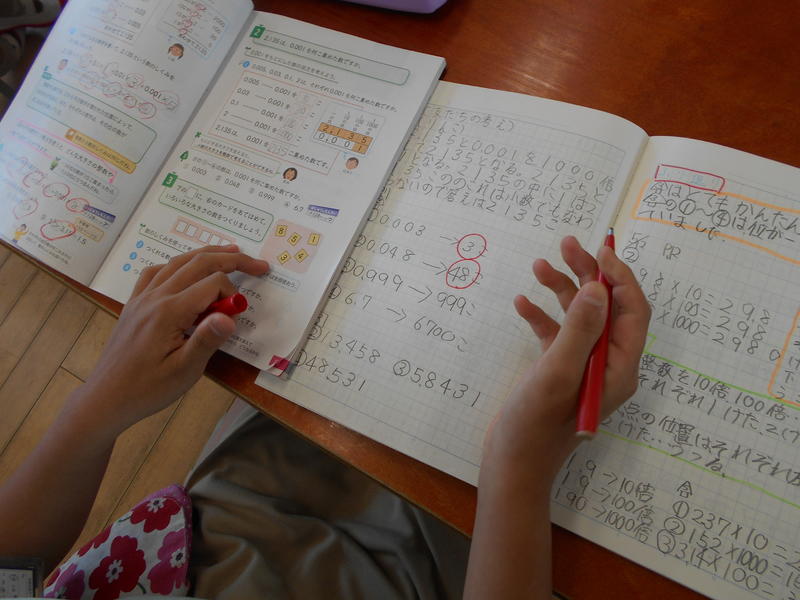

あらためて、「なんで?」「わかった!!」のうれしさを実感しました。おうちの方は分かられますか?

熊本県でも非常事態宣言が徐々に解除され始めています。市町村によっては、学校を段階的に再開しているところもあるようです。宇城市においても、何らかの対応がなされると思いますので、分かり次第メールやホームページで連絡いたします。

もうしばらくご家庭でのご協力を、よろしくお願いします。

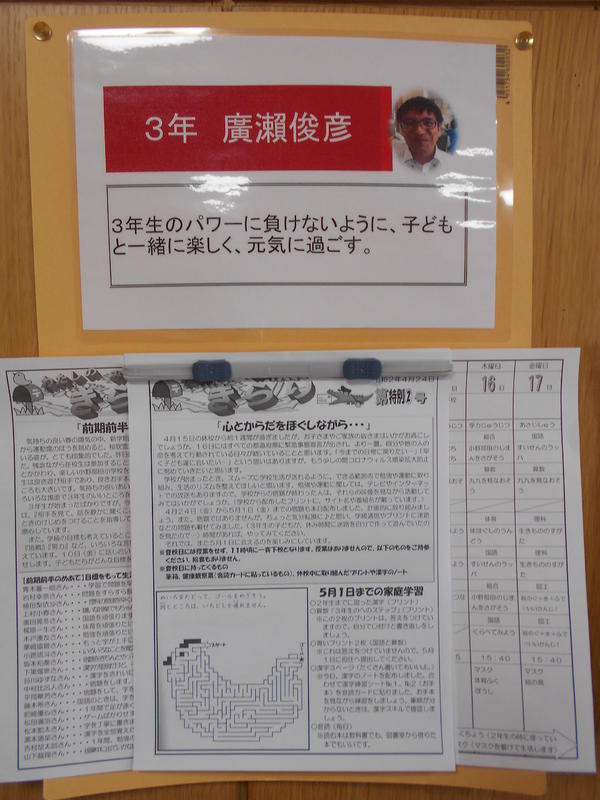

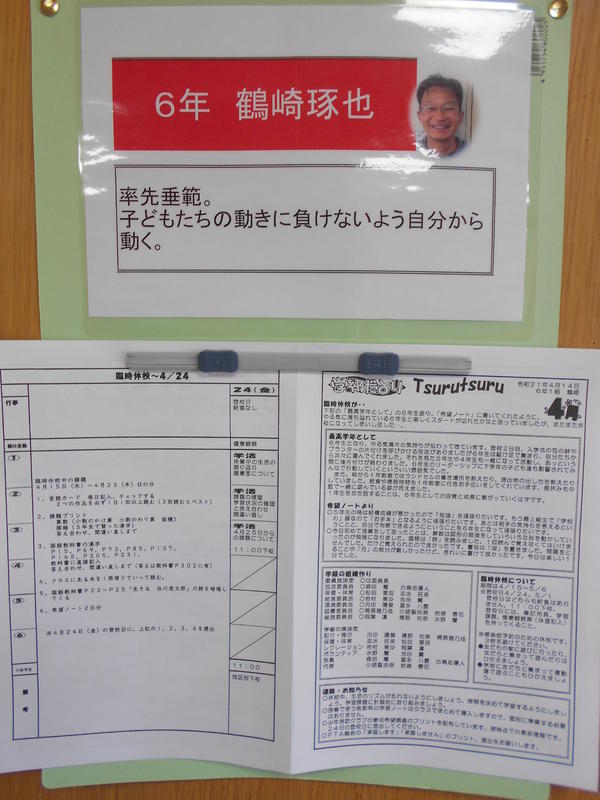

それぞれの担任の思い

5月というのにもかかわらず、連日夏日となっています。県外ではすでに学校が再開されているところもあり、熊本でもそろそろかなとは思いますが、感染だけはとにかく怖いです。細心の注意をはらっての対応を考えなければなりません。

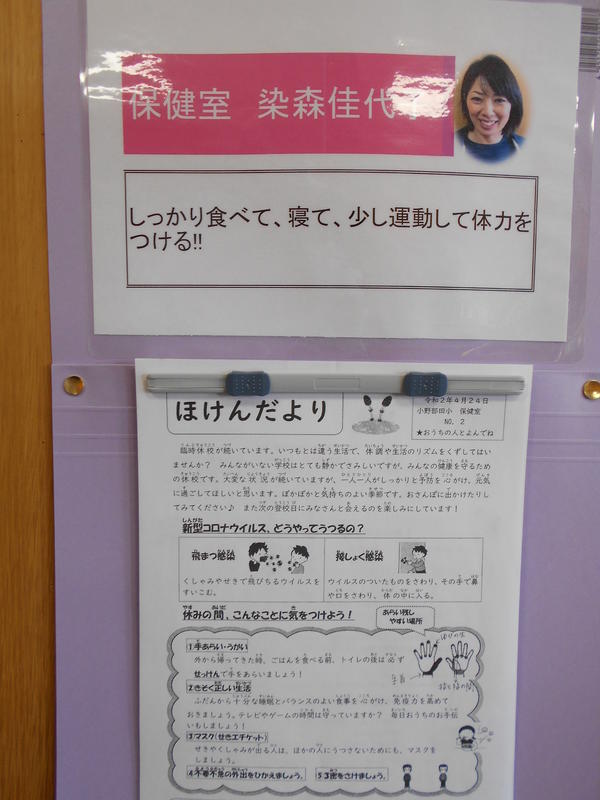

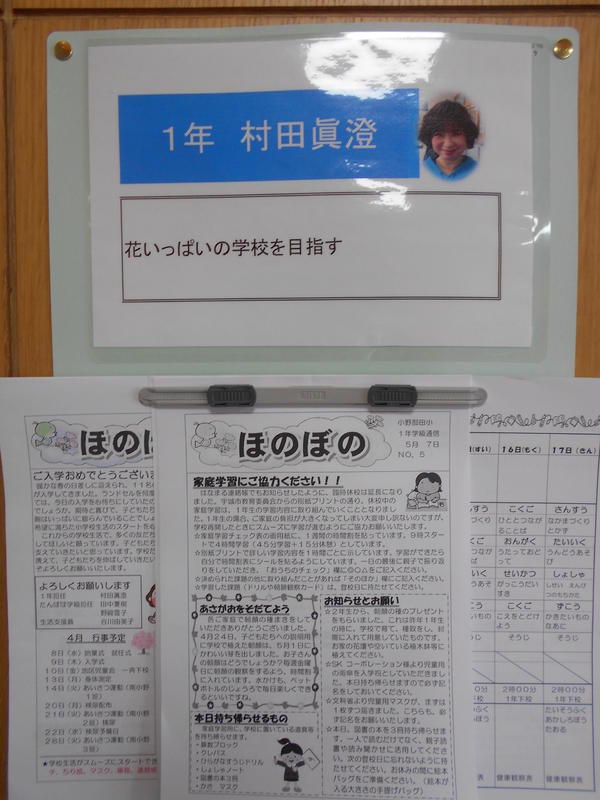

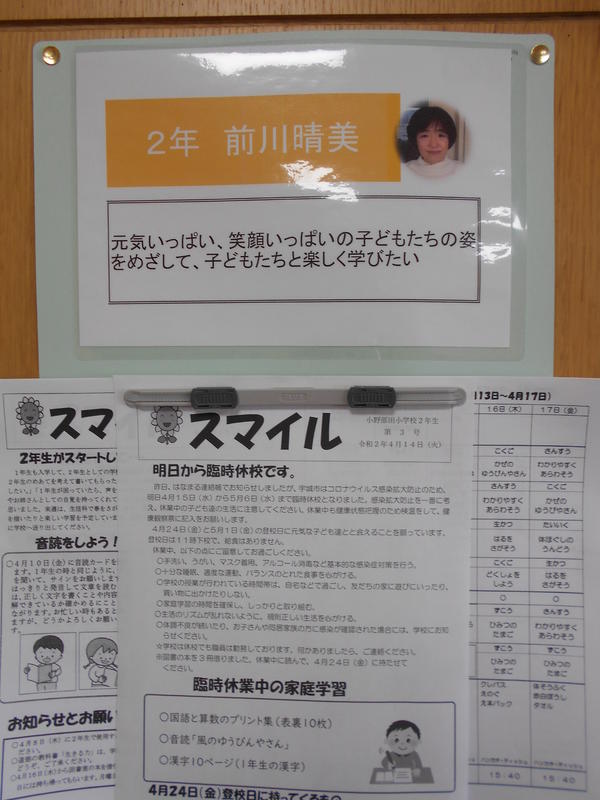

ところで、もうすでにご覧になっているかと思いますが、各学年の学級便りです。それぞれの担任の思いが、詰められたものですので、必ず親子でご覧いただくようお願いします。また、校長室の壁にも全クラスの学級便りを掲示しています。私自身も楽しみに待っています。

1年生は「ほのぼの」です。

4年生は「はじめの一歩」です。

たんぽぽ教室は、そのまま「たんぽぽ」です。

また、保健だよりと学校だよりも掲示しています。

久しぶりの登校日。

ゴールデンウィークから天気はとてもよく、暑いくらいでした。しかし、みんなの元気に登校する姿を見て、「やっぱり子どもがいないと学校はねぇ」と、一人納得する私でした。

各教室では、健康観察と宿題の確認が行われました。また、久しぶりに友達と会って、はしゃいでいる姿もありました。それぞれの教室の様子は・・・

まず1年生は・・・こんな感じです。

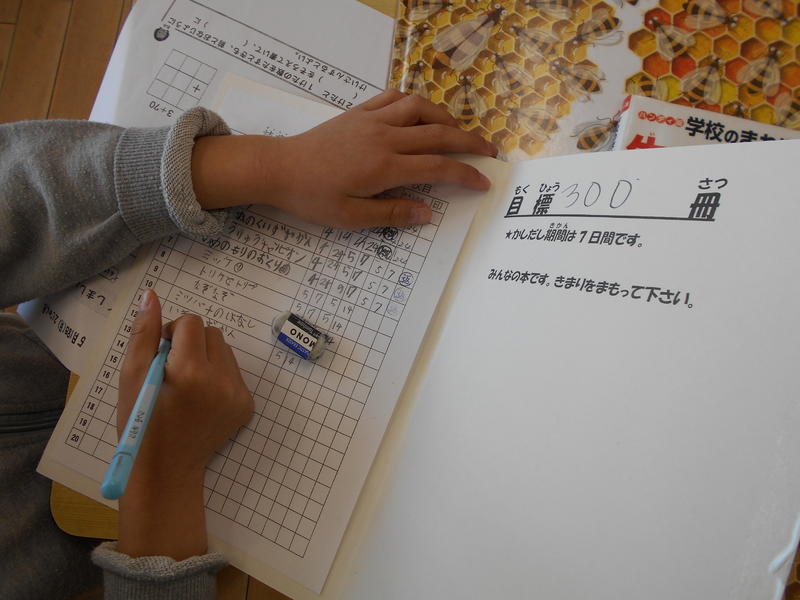

図書の本を返しに行ったときの様子です。

次は5年生・・・

今日は、一番遠いであろう耕地地区の登校班の下校に、どんな様子かと一緒について行きました。下校中はとにかく風が強く、川沿いの道では1年生の小さな体が吹き飛ばされそうでした。

しかし、そこはさすが6年生。風上にスッと位置を変え、1年生の風よけになってくれていました。

何気ない行動ではありますが、子どもたちの登下校の中にも、さまざまなドラマがあるのだと、改めて感じることでした。

40分弱の道のりを、今度は自転車で帰ることとなりましたが、逆風となり漕いでも漕いでも進みません。とうとう自転車を降り、歩いて帰りました。子どもたちは毎日この「鍛錬」を行っているのだと体感することができました。と同時に休校が明けて夏休みも授業となった場合、登下校中の熱中症対策も必要だとつくづく感じました。

また、1週間、ご家庭での生活となります。熊本県の感染状況も少し落ち着きを見せているようです。新聞では20日頃にまた、県の専門会議で話し合われるとのことでしたので、状況がわかりましたら、メールやホームページ等で連絡します。

登校を楽しみに・・・

各ご家庭、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか?

5月7日の登校をみんな楽しみにしていると思いますが、先生方も早くみんなに会いたいとワクワクされています。そんな中、休み中もみんなが登校する準備を進められていました。

また、各教室内には感染防止のため、「衛生キット」が備えられています。

先生方の取組には、いつも頭が下がるとともに、感謝の言葉しか見つかりません。

登校日には元気なみんなと会えることを楽しみにしています。

命の尊さを再認識

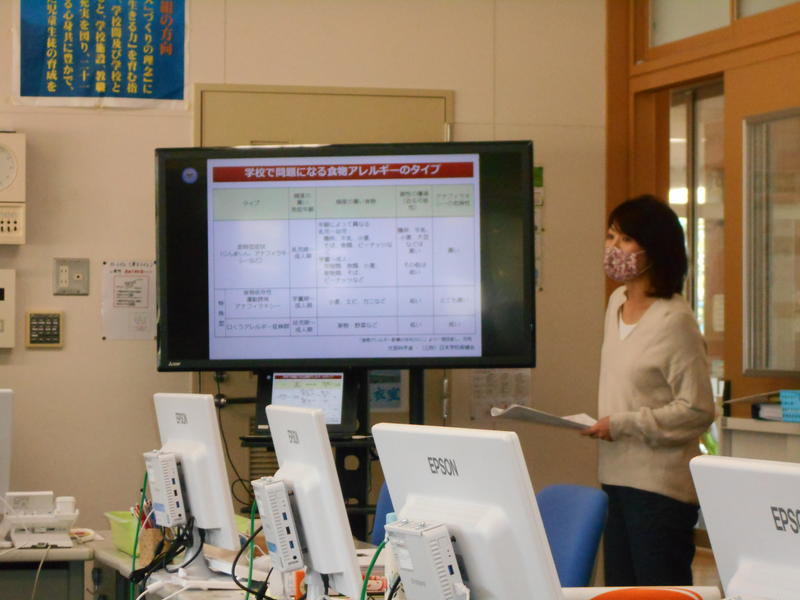

本日校内研修にて、全職員で「食物アレルギーへの対応」について行いました。本来は4月に行うべき研修ですが、休校等で延期されていました。

おや? 一見すると、ひとりの職員をよってたかって・・・。いえいえ、そうではありません。複数で対応する際の役割分担を決めて、練習用のエピペンで模擬練習を行っているところです。このような実技で行っていないと、いざという緊急時には慌ててしまい、間違った対応をしてしまう危険性もあります。

研修後は、私からも食物アレルギー対応時だけでなく、怪我等の場合も大きな声で複数の職員を集め、手分けをして対応するようお願いしました。

話は変わりますが、赴任したときから、職員玄関の頭上にツバメが巣を作っていました。親鳥が盛んにえさを運んでいる様子が見られましたが、巣からフンが落ちてきて下の通路が汚れるので段ボールを敷いていましたが、しょっちゅう取り替えなければなりませんでした。そこで廃棄する予定の骨が折れた傘を、巣の下に設置しました。見事フンは傘で止まり、通路は汚れなりました。

ふと気がつくと、巣に雛の姿が見当たりません。その代わりに、体育館前の駐車場を数匹のツバメが飛び交っています。そろそろ巣立ちの時のようです。

校内でのさまざまな出来事から、改めて命の大切さを再認識させられることでした。