学校ブログ

風とゴムの力

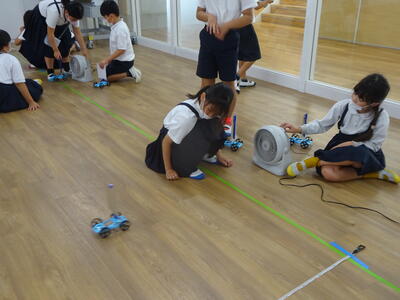

3年生の理科は、主幹教諭の一安先生(長く中学校で理科を担当)が担当しています。今の学習は「風とゴムの力のはたらき」です。多目的室で風で動く車を使った観察、実験を行っていました。子ども達は、風の力の大きさによる進む距離の違いなどの活動を行っていました。

3年生からの新しい教科「理科」ですが、1・2年生での生活科からつながる学習です。観察や実験などを通して少しずつ科学的な見方を身につけていきます。

アフターサービスもバッチリ!

感染予防対策として保健委員会が各教室などに換気をうながすために今年の1月に「換気めくり板(名称は勝手につけました)」を制作してくれました。各時間で換気をしたら裏返していくというものですが、材料に輪ゴムを利用しているため、どうしても時間と使用とともに劣化がすすみ輪ゴムが切れてしまいます。

(以前のブログはこちらから)

校長室入り口の「換気めくり板」も輪ゴムが切れていたため保健室に伝えると、早速、保健委員の子どもが一端回収→修理→再設置と素晴らしい対応をしてくれました。アフターサービスもバッチリの楓の森小の保健委員会です。

ろぐいん!!

1年生は先週、タブレットの引き渡し式を各クラスで行いました。その際は、タブレットの取り扱い方を1時間かけて学習をしたため、実は電源は入れていません。それでも大喜びの1年生・・素直な子ども達です。

昨日(22日)に1年生保護者の方々には「タブレット端末持ち帰りに伴う事前確認について(お願い)」のプリントと一緒に子ども達がタブレットを持ち帰り、ご自宅でのインターネット接続等についての確認をしていただいています。

接続方法等はこちら⑤保護者用(別紙1-②確認方法 オンライン確認).pdf

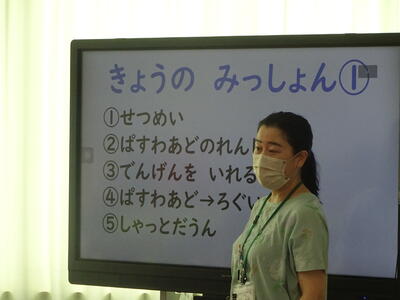

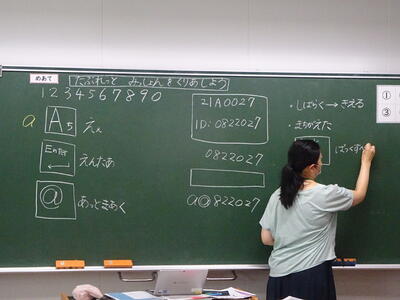

1年生は、タブレットの「ろぐいん」や「ちゃっとだうん」の学習をしています。ログインにはアルファベットや@などを使い、実際にキーボードを操作することになり、ひらがなを学習中の1年生にとっては、いくつものハードルがあります。そこで、一つ一つ1年生用に言葉も変換しながら操作をしていきます。

無事に「ろぐいん」できOS画面が出てくると「できたー」と完成があがり、「じゃっとだうん」できると「やったー」と喜び、クラスの「ちーむず」にはいって喜び・・1・2時間でたくさんのミッションをこなした1年生でした。

1年生のオンライン接続テストは6月28日(火)17時~19時でおこないます(後日文書配布)。

今年も開催(金陽会)

2月に地域交流室で開催した菊池恵楓園入所者自治会絵画クラブ金陽会の作品展「知らないを観に行こうvol7」を今年度も開催するため、キュレーターの藏座さんや地域学校協働活動推進員の箕輪さんと小・中学校で打合せ(第1回)を行いました。今年度は、さらに中学生が関わる機会を試行してくなどさらによいよいものとなるよう協議しました。

今年度は、11月24日(木)から12月2日(金)までの9日間(土・日の一般開放を含む)で計画しています。本HPでも随時紹介していきます。

本日の午後は、合志市人権教育推進協議会学校教育部会の授業研究会が合志小・西合志南小・西合志南中を会場に行われました。コロナ禍のため、各学年2名参加と制限があったため、学校に待機の職員は5月にオープンした菊池恵楓園歴史資料館見学の研修を行いました。今後、子ども達の見学や学習を進めていく前にまずは教職員が学びを深められた時間となりました。

おおき(木)くな~れ!

保健室前の掲示板には、ダンボールで作られた小さな木と大きな木が掲示されています。昨年度も保健室前に掲示されていた「簡易身長計?」(以前のブログはこちらから)のバーションアップした身長計のようです。

制作には、保健委員会はもちろんですが、保健室ファンクラブ?の子ども達が大活躍をしてくれたと養護教諭の山下先生がうれしそうに話してくれました。木には「チョッパー90㎝」「大谷翔平193㎝」などと掲示されています。

さっそく1年生の子ども達が「ぐりとぐら(身長10㎝)よりたか~い」「ドラえもん(身長129.3㎝)と同じだー」「トトロ(200㎝)でか~い」などと盛り上がっていました。

交通安全教室

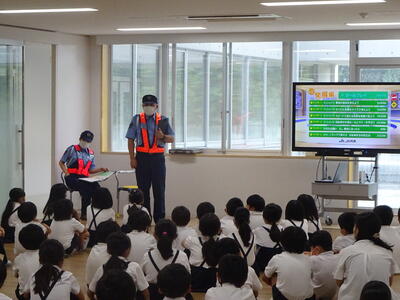

先週に予定していた3年生の自転車教室は、雨で本日(21日)に延期していましたが、本日も雨のため交通安全教室として行いました。

熊本北合志警察署からお二人の警察官から講話やビデオを視聴しながら、具体的な場面をとおして安全な自転車の乗り方や交通ルールについて学習をしました。ビデオでの子どもによる自転車事故の様子を見て「ありえる」と子ども達から声があがるなど、子どもたちも具体的にイメージできたようです。また、自転車による人身事故についてもお話があり、賠償金の額に驚きの声もあがっていました。

子ども達には冊子をいただきましたので、ご家庭でも一緒に確認いていただければと思います。

(参考)熊も県内で自転車を利用する方々へ.pdf

オンラインで班活動

6月に入り、感染予防ための学級閉鎖が続いています。各ご家庭には感染対策を行いながら、学級閉鎖等への対応などへのご協力に感謝いたします。

タブレットが配付されていない(先週に配布済み)1年生を除いて、学級閉鎖のクラスはオンライン授業の対応を取っています。オンライン授業も高学年では、チャット機能でのやりとりやteamsでの資料等の共有、画面共有などを駆使して授業が進められています。さらに、3~4人のグループに分かれてオンライン班活動など、オンライン授業も進化をしています。先生方も一方的なオンラインとならないように機能を使って、双方向の授業づくりを心がけてオンライン授業用に授業を組み立てなおすなど準備を丁寧に行っています。

本日は、6年3組の算数の授業では、途中で班活動が行われていました。3人ほどの班の中では、「〇〇(勉強したの)覚えている?」「それは〇〇をするとできるよ」などと子ども達同志がオンライン上でやり取りする様子も見られました。担任の杉本先生もオンラインで各班を巡回しながら声掛けをするなどスムーズなオンライン学習ができていました。子どもたちも先生もスキルアップがすさまじいスピードで進んでいます。

水泳の授業

先週から各学年とも体育で水泳の授業が始まっています。1時間目を除く(水温が低いため)2~6時間目に各学年を割り当てて7月22日(金)までの期間で水泳の授業を行っていきます。低学年は小プールで、中学年以上は大プール(25m)を使います。

水泳は、安全第一に「プールカード(健康観察カード)」で子ども達の健康状態を確認して実施をします。そのため、ご家庭の「押印」がない場合は、見学となりますので、水泳の授業日は、朝からご家庭での健康状態の確認と「押印」をよろしくお願いします。

PTA役員会

PTA会費の提出ありがとうございました。本日で一端しめて、19時から地域交流室で役員の方々で確認と集計作業が行われています。

昨年度は、紙幣と硬貨が大量になるため、昨年度は計数作業にかなりの時間がかかったため、今年度は、西合志南小から紙幣と硬貨の計数機をお借りしてきて、作業効率が格段にアップしました。しかし、開封して学年と組、氏名と金額を名簿と一人一人間違いがないようにチェックする作業は変えることがでず、役員の方々で細心の注意を払いながら行って頂いています。ありがとうございます。

思いっきりリコーダー

4月に「リコーダー復活!!」(タイトルをクリックすると関連ブログへ)とタイトルで、マスクをつけたまま練習できる透明チューブを紹介しました。

今日は、音楽の時間の3年生がこうしのみち(体育館と武道場前の屋根付きスペース)でリコーダーの練習をしていました。午前中は、音楽室前のテラスを活用したそうですが、直射日光で暑かったこともあり、午後はこちらに移動したとのことでした。

3年生にとっては、リコーダーは初めてのため、感染防止用の透明チューブは、より難しさが感じられたようで、山下先生が練習の時だけマスクをはずしてできる場所を探し、屋外で間隔をとって練習をされていたようでした。

直接、吹くことができ、息苦しくもなく、いつもよりもいい音がでたようで、子ども達も満足な表情でした。

タブレットひきわたし(1年生)

1年生の各クラスで子ども達へのタブレット引き渡しが行われています。数日前から教室の後ろ種には、一人一人の名前かかかれた札がついたタブレットケースが並べてあり、「まだかな・・・」と子ども達も心待ちにしていたのではと思います。1年2組では、情報教育担当の山下さとし先生(3年1組担任)が助っ人として、子ども達にタブレットの使い方を指導していました。

最初に子ども達とタブレットを使うときの約束を確認して、いよいよタブレットとの対面です。ケースからタブレットをやさしく取り出し、先生から「画面はそーっとゆっくりあけてね」とのアドバイスの通り、「そろりそろり」と画面を開ける子ども達。今回は、電源は入れませんが、「キーボードはやさしくたたいてね」との先生の声かけに、何やら自慢げにキーボーとをたたいている姿は、小さなシステムエンジニアのようでした。今後、少しずつ授業などで活用してきます。

将来の先生 充実の教育実習

先週の5月30日(月)から教育実習生を行っていた北村さんと森田さんの実習期間(2週間)が今日で最終日となりました。北村さんは、5年2組の後藤先生のクラス、森田さんは6年2組の岡田先生のクラスで、参観や授業などを行ってきました。直接、子どもたちの指導にあたったり、授業を行ったり、昼休みには子どもたちを遊んだりと「先生」と呼ばれた2週間でした。

放課後の職員室では、日が暮れた後も後藤先生や岡田先生のアドバイスを受けながら授業づくりをする姿が見られ、2人の実習にかける思いが伝わってきました。それぞれのクラスの子どもたちにとっても2人の将来の「先生」との有意義な2週間が過ごせたようです。

熊本県(熊本県教育委員会外部リング)や熊本市(熊本市教育委員会外部リンク)の教員採用選考考査への志願者数も年々減少傾向にある中、これからの教育が危ぶまれえる中で、教員を目指している大学生がいることは、子どもたちにとっても私たち教員にとってもうれしい限りです。今回、本校で学んだこと、感じたこと、体験したことを将来にいかしてくれればと思います。

通学路をあるこう

1年生は生活科でみんなで通学路を歩きにでかけました。今回は、陽光台方面(途中で折り返し)に向かってクラスごと歩いていきました。歩道を歩きながら、歩道の右側(車道と反対側)を歩くことや縁石にはのらないことなど、交通安全についても改めて確認しながら歩いてきたようです。また、目印なるお店やソーラーパネルなどを確認し、学校にかえって絵地図で確認をしました。今後も学校を起点に他の通学路も歩く予定です。

ローマ字とタイピング

3年生の国語ではローマ字を学習しています。今まで同様、書いて練習をしたりしていますが、書いた後には、タブレットを開き「タイピング」ソフトを使ってタイピングの練習をしています。学習したことを実際に活用できる環境があり、習熟度も高くなりそうです。

初任者研修(保育体験)

初任者研修で合志市教育委員会が実施する「1日保育体験研修」が本日行われています。市内の初任者の先生方が市内の保育園に分かれて一日実習を行います。就学前教育から義務教育までの「幼保、小中連携」を推進していますが、その一貫で保育園での実習を通して小学校や中学校の教育に活かしていくための研修です。

本校の木庭先生、楓の森中の井上先生、松本先生の3人が国区内にあるひかりの丘保育園で実習を行いました。園児達と一緒に体を動かしたりして活動をしていました。この研修で、いつも関わっている小中学生とは違った視点での学びもあるのではと思います。

救命救急法(校内研修)

本日の校内研修では、泉ヶ丘消防署の署員の方々から「救命救急法」について講習をしていただきました。

心肺蘇生では①安全確認、②反応(意識)確認、③119番通報と協力者への依頼、④呼吸の確認、⑤胸骨圧迫、⑥人工呼吸、⑦AED使用、⑧AEDの使用と心肺蘇生の継続について、実際に体験しながら確認をしていきました。

また、熱中症に対する対応やアレルギーによるアナフィラキシーショック時の対応など、具体的な内容で約1時間の充実した研修でした。

学校の教育活動を通して危機管理と緊急対応を小・中学校の全職員で改めて確認できた時間となりました。

下見はバッチリ!

来週、1年生が生活科の学習で「がっこうたんけん」を行う際の「案内役!」として2年生の各クラスで学校探検に向けた下見を行っています。保健室や職員室のほか、1・2年生では使うことのないパソコン室や理科室(2階)、図工室や音楽室(3階)を班に分かれてじっくり下見です。「先輩!」として1年生にうまく説明したり、ちょとだけお世話をしたりすることになるのだと思います。

来週の2年生がガイドする1年生の学校たんけんが楽しみです。

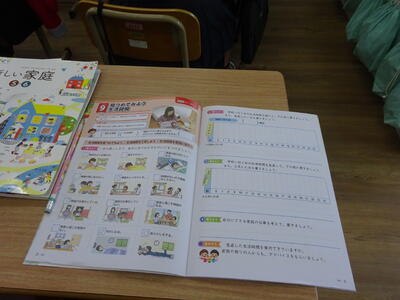

生活を豊かに

6年生の海底科は、教科担任制で楓の森中の小山先生が授業されています。今、学習しているのは「思いを形に生活を豊かに」という単元で、今日は、自分の生活時間について考えていました。

「気持ちよく目覚めている人」「はーい」「起きられない人」「・・」

「準備は前の日にしている人」「はーい」「準備が間に合わない人」「・・・」

「朝食をしっかりとっている人」「はーい」「時間がないので朝食はとらない人」「・・」

「家庭の仕事をしている人」「家庭の仕事をしていない人」

などの項目をそれぞれが確認しながら、自分の生活を振り返り、生活時間を計画していく学習です。家庭の仕事では「ご飯をたく」「洗濯物をたたむ」「お風呂掃除」「夕食の配膳」など自分にできることをしっかりとやっているなという印象を持ちました。友だちの発表を聞いて「それならできる」とやる気になった子どももいたようです。

初の中間テスト

楓の森中では、昨日(7日)から今日(8日)まで中間テストが行われています。校内には、定番となった小学生向けの「中学生がテスト中です。しずかにしましょう」の掲示が置かれています(掲示は企画委員会の子ども達が設置してくれました)。賑やかな小学生もいつもよりも静かに過ごしてくれるよう声かけをしています。

3月に本校を卒業した中学1年生にとっては、初めての定期テストです。小学校までの単元ごとのワークテストとは違い、テスト範囲も広くなり、1日で数教科のテストを受けるのもはじめてとなります。「中間テストはどう?」と尋ねると「順調です」との反応。テスト返しがたのしみです。【楓の森中HPの関連ページはこちらから】

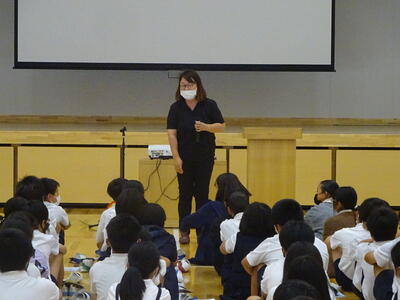

租税教室

3時間目に菊池法人会から来ていただき6年生の租税教室を行いました。6年生は社会科で国や地方自治体の政治について学習をしており、今回の租税教室も社会科の学習の一つです。

講師の方「国民の3つの義務は?」との質問に、多くの手があがった6年生、さすがです。税金がなくなった社会を描いたアニメを視聴した後、税のしくみや使われ方など自分達の生活と重ねがらら説明を受けていました。