学校ブログ

朝から頭の体操

4年1組教室の黒板では、登校してきた子ども達数人が黒板に集まり、マグネットを動かしながらやっています。子ども達に菊と、担任の宮田先生が出した問題にチャレンジしているとのこと。「あーでもない、こーでもない・・」と悪戦苦闘しながらも楽しみながら取り組んでいました。

数学が専門の宮田先生は、休み時間などに子ども達が楽しみながら取り組める問題をよく出されています。朝から頭の対応をして、授業にも集中できるのでは?!と思います。

運動会予行練習

28日(土)の運動会に向けた予行を1時間目から3時間目に行いました。昨年は、学年別での開催だったため、全校児童が運動場に一堂に会するのは開校以来初めてとなります。広い運動場に760名ほどが集まった光景は「ザ・運動会」といった感じがします。

今日は、各競技の入退場の動きや位置の確認、係の動きの確認が主な内容ですが、アタフタとなっている状態も大事な経験の一つだと思います。2年間、全校児童での運動会は開催されていないため、集団の中でしか学べないものも大切にしていきたいと思います。運動会当日を楽しみしていてください。

係活動にも注目を

6時間目、運動会当日の係の打合せ会がありました。係によってはすでに活動を始めているものもありますが、これから運動会当日までに準備をしていくことになります。「進行」「放送」「出発」「決勝」「準備」「招集」「記録・採点」「救護」「装飾・児童」「応援団」「ライン」「保護者誘導」の12の係に5・6年生と一部4年生(5・6年生が競技中の補助として)が担当していきます。

係は、運動会がスムーズに進行するためには、かかせないものです。5・6年生を中心にそれぞれの役割を果たしていきます。運動会当日は、こうした係活動の子ども達の行動にもぜひ注目してご覧ください。そして、子ども達の活動に励ましの言葉をおかけください。

力強い走り!

運動会では、全学年で徒競走があります。1・2年生は50m走、3・4年生は80m走、5・6年生は125m走です。5時間目に2年生が50m走を練習していました。2年生は、昨年度も1年生で50m走でした。1年生の時は、時折、左右に振られながら懸命に走っていた印象でしたが、2年生となり、走りも力強くなり、ゴールめがけて一直線に走ってくる姿に成長を感じます。運動会では、それぞれの学年の走りにも注目してください。

本番さながらに

4時間目の運動場では、6年生が「ソーラン節」の練習に励んでいました。運動場で隊形を組み、法被をまとって踊るのは、今回が初めてです。5年生だった昨年度、6年生(現中1)が踊っている姿を見て「かっこいい」「踊りたいな」と煎っていた6年生が、思いっきり踊っていました。

何度から練習していくうちに、かけ声もだんだんとそろってきて、「6年団!!」という感じになってきていました。

明日は、運動会予行。21日(土)本番は、下級生や保護者の方々に頼もしい6年生の姿を見せてくれることを期待しています。

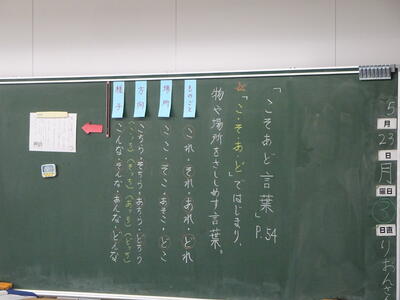

こ・そ・あ・ど言葉

「こ・そ・あ・ど」言葉は、小学校で学習したことを覚えている方もおられると思います。「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの「指示語」ですが、3年2組(金澤先生)の国語で「こそあど言葉」の授業が行われていました。日常的に使っている指示語ですが、改めて学習をしていくことで、文章をより簡潔に表現したり、文と文との内容のつながりなどを分かりやすく表したりすることできます。3年生はで「接続語」も学習し、文章力アップを目指していきます。

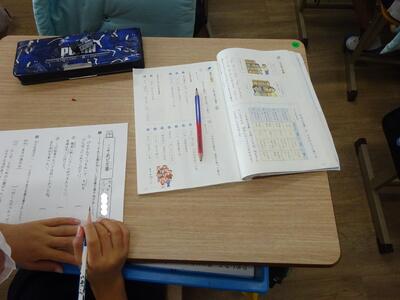

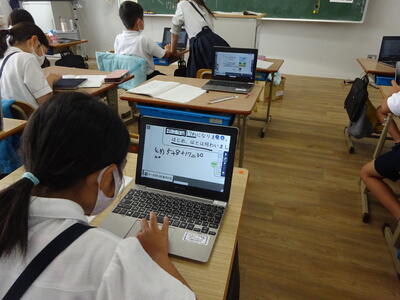

タブレットで考えを共有

3年1組(西方先生)の算数の授業では、電子黒板のソフトxSync(バイシング)の機能を使った授業が行われていました。先生から子ども達のタブレットに問題が送信され、子ども達はタブレット上に解答を記入していきます。それぞれの子ども達がタブレットに記入した解答を先生(電子黒板)に「提出(送信)」すると、子ども達の解答が電子黒板上にリアルタイムで表示されていきます。この後、それぞれの解答の仕方(考え方)をみんなで共有して学習を深めていきます。

この機能は他の学年では授業で活用されていますが、3年生の子ども達は、今回が初めてだったようです。これからいろんな授業でも活用されていくと思います。

卒業生の姿を間近で!

楓の森中の1年生を6年生で担任していた島田先生、後藤先生、宮田先生も休日返上で卒業生の体育大会を楽しみに来られていました。中1の全員リレーとニュースポーツ「アジャタ」をしている卒業生の姿を親が子どもを見るようなまなざしで見つめられていました。

同じ校舎内で過ごしているとはいえ、3人の先生方も今は小学校の別の学年の担任となり、卒業生の様子をじっくり見ることもないため、体育大会で頑張っている姿が見ることができるのは楓の森の良さでもあります。先生方からは「なんか急に大きくなったように感じる」と卒業してまだ2か月も経っていませんが、すっかり中学生!に成長した子ども達の姿にうれしさとさみしさの複雑だったようです。楓の森中体育大会の様子は楓の森中HPで随時更新されています(楓の森中HP関連ページにジャンプ)

楓の森中初の体育大会

昨年度は、コロナ禍の中で延期され最終的にやむなく中止となった合志楓の森中学校の記念すべき第1回体育大会が開催されています。

中学校のご厚意で希望する本校6年生は特別に観覧場所をもうけてもらいました。開会式前から6年生の子ども達はプログラムを手に中学生の競技を楽しみにしています。

中学校での体育大会の様子は、楓の森中HPに渕上校長先生がリアルタイムでアップされていますのでご覧ください(クリックすると楓の森中HPの該当ページにジャンプします)。

走順はエクセルで!

放課後、6年2組の子どもが担任の岡田先生のところにタブレットを持って確認にきていました。タブレットの画面には、運動会のリレーの走順がエクセルで作られていました。運動会でのリレーで走る順番の案を考えてエクセルで表にしたデータの確認にきたそうす。

このように、様々なソフト(プレゼンソフト、文書作成ソフト、表計算ソフト)を色んな場面で活用できている子ども達は楓の森小の自慢です。

どの本にしようかな?

5時間目、1年2組の子ども達が図書室でオリエンテーションを行っていました。2年生以上は、4月中にオリエンテーションを終え、本の貸し出しも行っていますが、1年生は5月に入って行い、今日の2組が最後で全ての学年のオリエンテーションが終わりました。

今、生活科で育てている「あさがおのほんをかりたよ」とニコニコ笑顔で話してくれる子どももいて、迷いながらも楽しそうに本選びをしていました。これからの9年間、いろいろな本に出会ってくれればと思います。

あかだん がんばれー!

昼休みに1年1組の子ども達がベランダから運動場に向かって「あかだん がんばれー!!あかだん がんばれー!!」と叫んでいました。子ども達が応援している運動場をみると、中学1年生が「玉入れ」の練習をしていました。

明日は、楓の森中学校の初めての体育大会(第1回)です。中学校1年生の団体競技は「玉入れ」(もちろん中学生バージョンにアレンジされているそうです)だそうです。

小学校1年生は、自分達もやる玉入れだけに、中学1年生の玉入れ、しかも自分の団(赤団)を応援したくなったようです。かわいい小学1年生です。

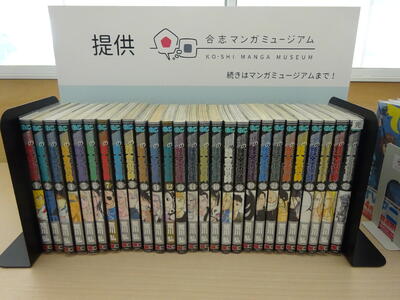

人気スポット マンガエリア

御代志にある合志市マンガミュージアムが希望する市内の学校に貸し出されるマンガミュージアム(出張所)。楓の森では、昨年12月に図書室前の廊下にマンガエリアを設置しました(学校ブログはこちらから)。昨年度までは、昼休み限定としていましたが、子ども達(小中学生)にも利用方法が定着したことから、4月からは廊下に常設して、休み時間にはいつでも読めるようにしています。

春休み中にマンガミュージアムからマンガの入替とさらに冊数も増やして頂き、用意している椅子が足りないこともあるほどのスポットとなっています。廊下の一部ですが、この空間だけは、マンガに集中!している空気が漂っています。

現在は置かれている主なマンガは、スラムダンク、七つの大罪、うしおととら、鉄腕アトム、プレイボール、鬼滅の刃、鋼の錬金術師など長年愛読されているものから最近のものまでの一部です。

法被に思いを込めて

6年生が運動会で披露する「ソーラン節」。本番では、法被を着て踊りますが、法被の背には子ども達がそれぞれの思いで選んだ言葉を漢字で書いています。

6年生による「ソーラン節」の踊りももちろんですが、子ども達が書いた法被の文字も楽しみにご覧ください。

運動会スローガン

運動会のスローガンは、各学級からだされた案を企画委員会で検討して決まりました。今年のスローガンは

「全力・協力・総力 ~心を一つに ベストをつくす~」

です。現在、企画委員会の5・6年生が昼休みや放課後を使ってスローガンの旗や周知のためのプレゼンを作ってくれています。昨年同様、子ども達へのお披露目が楽しみです。

異文化交流

5年1組の教室から楽しそうに歌っている声が聞こえていました。しかも英語の歌。教室をのぞくと、英語専科の合志小の塩山先生と一緒にALT(外国語指導助手)のラルフ先生が英語の授業をされていました。

昨年度までは合志市内の他の学校を担当されていたラルフ先生が、今年から楓の森小・中を担当されます。今日は、初めてということで、ラルフ先生がプレゼンを使って質問を交えながら自己紹介をされていました。家族や母国フィリピンの紹介など、子ども達から初めてしるフィリピンの食べ物や自然、生活に「おー」「すごーい」と声があがっていました。まさしく異文化交流でした。

もちろん、ラルフ先生は、すべて英語で説明、質問されていましたが、子ども達は、しっかりとリスニングできていました。子ども達もさすがです!

ライン引き

最近は、運動場でラインを引いている子どもの姿が朝のおなじみの光景となっています。運動会に向けて毎日、各学年が運動場で練習をしていますが、練習後は、トラックのセパレートラインはどうしてもうすくなっていきます。そのラインを朝に引いてくれているのが5年生の体育委員のようです。6年生は応援団の練習や団旗の準備のため、5年生が頑張ってくれています。運動会では、競技や演技だけではなく、準備など多くの子ども達が活動をしてくれています。

ちょっとさみしさを感じた日

今週末の21日(土)の体育大会の振替休業日のため、今日は楓の森中はお休みでした。数名の中学校の先生が午前中、少しだけ仕事をされていましたが、職員室も中学校側は消灯のままでシーンとしていました。もちろん3階の中学校教室にも中学生の姿はありません。特に、ここ数日間は体育大会に向け中学生が一生懸命に取り組んでいる姿があっただけに、小学生の元気な声だけでは少しさみしさも感じました。これも小学生と中学生が一緒にいるのが日常化したからこそかもしれません。

Let's楓スポーツタイム

昨年から体育委員会か昼休みに開催している、みんなで遊んだりする「Let's楓スポーツタイム」ですが、今年初めて開催されました。

今回は、「新体力テイストに挑戦してみよう!」をテーマにした内容です。今日は、1年生対象、明日から各学年を対象に開催されます。後藤先生がスポンジ筒を利用したボール(当たっても大丈夫なもの)を用意され、そのボールを使って5・6年生の体育委員が1年生に投げ方を教えていました。他の種目も1年生は楽しく練習ができたようでした。家庭で練習できるメニューはこちらをクリック

ふりかけの日

5月6日は「ふりかけの日」をご存じでしょうか。「国際ふりかけ協議会」(熊本市)から、「ふりかけの日」のPRもかねて、合志市の小学校の給食にふりかけの寄贈があり、今日の給食でふりかけがつけられていました。

国際ふりかけ協議会の「ふりかけの日」は次のとおりです。

ふりかけは、熊本の薬剤師 吉丸末吉氏が当時の日本人のカルシウム不足を懸念して、小魚を粉末にして味をつけ、ご飯にかけて食べやすくしたのが始まりと言われています。吉丸氏の思いを大事にし、国内外にふりかけを広めるために一般社団法人 国際ふりかけ協議会は、一般社団法人 日本記念日協会に吉丸氏の誕生日である「5月6日」を「ふりかけの日」として申請、認定されました。(国際ふりかけ協議会HP)

熊本で誕生した「ふりかけ」。子ども達も「ふりかけおいしい!」とご飯がすすんでいたようです。