学校生活

「合同学習です。」

10月4日の朝ミーティング。

お題は「今日楽しみなこと」でした。

1年生はほとんどの子が「合同学習です。」と発表しました。

お題は「今日楽しみなこと」でした。

1年生はほとんどの子が「合同学習です。」と発表しました。

スクールバスで市原小へ。

りんどうヶ丘小と市原小との、3校合同学習です。

上手になった作文で、どんなことをしたか、思ったかをお伝えします。

りんどうヶ丘小と市原小との、3校合同学習です。

上手になった作文で、どんなことをしたか、思ったかをお伝えします。

「わたしは、きょうみんなでいっぱいおはなしをして、いっしょにあそびました。」

「はちにんのひとはしらなかったけど、おともだちになりました。

うれしかったです。」

「もうじゅうがりはしらなかったけど、せんせいがおしえてくれたから、わかりました。」「七こか八こくらいかいだんがあり、びっくりしました。

うえからのけしきが、きれいでした。」

「はちにんのひとはしらなかったけど、おともだちになりました。

うれしかったです。」

「もうじゅうがりはしらなかったけど、せんせいがおしえてくれたから、わかりました。」「七こか八こくらいかいだんがあり、びっくりしました。

うえからのけしきが、きれいでした。」

「わたしはきゅうしょくセンターにいきました。

ごはんとか、スープとかつくっていました。

おててでちぎっていれたら、おやさいをはやくきれるきかいがありました。

おやさいをひやすきかいがありました。」

「おおきいなべがありました。

はちじにじゅっぷんからつくってるってききました。

いいにおいがしてきました。ごはんのにおいでした。」

「おおきいしゃもじがありました。」

「きゅうりをおおきいざるにいれて、おおきななべにいれて、ゆがいていました。

できたらざるにいれました。」

「だしをとるときに、でっかいこんぶがすごかったです。こんぶをとるのがあつそうだった。

わたしはできません。」

「やさいをじどうてきに、きりきざむきかいがありました。

きゅうしょくがたのしみです。」

「きゅうしょくのせんせいがきてくれて、つぎにほんをよんでくれて、うれしかったです。」

ごはんとか、スープとかつくっていました。

おててでちぎっていれたら、おやさいをはやくきれるきかいがありました。

おやさいをひやすきかいがありました。」

「おおきいなべがありました。

はちじにじゅっぷんからつくってるってききました。

いいにおいがしてきました。ごはんのにおいでした。」

「おおきいしゃもじがありました。」

「きゅうりをおおきいざるにいれて、おおきななべにいれて、ゆがいていました。

できたらざるにいれました。」

「だしをとるときに、でっかいこんぶがすごかったです。こんぶをとるのがあつそうだった。

わたしはできません。」

「やさいをじどうてきに、きりきざむきかいがありました。

きゅうしょくがたのしみです。」

「きゅうしょくのせんせいがきてくれて、つぎにほんをよんでくれて、うれしかったです。」

イマジン

2番目に長い通学路を歩いてくる子は、いつも手に何かを握って持って来ます。

今日は「すすき」でした。

今日は「すすき」でした。

少し肌寒くなった朝ボラ。

ついに始まりました、「ぎんなんひろい」です。

草取りや落ち葉はきより、道具の多い作業ですが、今日もさりげなく、きちんと5,6年生が気付いて動いてくれます。

ついに始まりました、「ぎんなんひろい」です。

草取りや落ち葉はきより、道具の多い作業ですが、今日もさりげなく、きちんと5,6年生が気付いて動いてくれます。

それから教室にあがって「読み聞かせ」です。

1,2年生で読んでくれた方は、関西弁の読み方が上手です。

はじめてチーズを食べた子どものお話。

ずっと食べたかった、お肉屋さんのチーズです。

はじめてチーズを食べた子どものお話。

ずっと食べたかった、お肉屋さんのチーズです。

でも食べてみたら口に合わず、買ってくれたお母さんに気付かれないよう、そっと口から出しました。

朝の読み聞かせは、朝ボラ後、1時間目前。

これから一日がスタートする!という時間に、ココロが「うふふっ」となるあたたかな本のセレクト。

「実は私も子どもの頃、同じ体験をしました。チーズ食べたくて買ってもらったけど、ペッ!としたのことがあるの。」と話す先生にも、うふふっ・・・。

これから一日がスタートする!という時間に、ココロが「うふふっ」となるあたたかな本のセレクト。

「実は私も子どもの頃、同じ体験をしました。チーズ食べたくて買ってもらったけど、ペッ!としたのことがあるの。」と話す先生にも、うふふっ・・・。

3~6年生は、電子黒板を使いながら、挿し絵をひろげて準備。

読む前に、前節がありました。

読む前に、前節がありました。

「今日の朝ごはんは何だったかな?目をつぶって思い出してください。」

静かに考え中。

静かに考え中。

「想像するとき、頭の前の方を使っています。」

考える仕草をみんながしてみると、確かに目線は上。

頭の前の方に向いています。

「そこが前頭葉です。想像する、考えるときに使うところです。」

考える仕草をみんながしてみると、確かに目線は上。

頭の前の方に向いています。

「そこが前頭葉です。想像する、考えるときに使うところです。」

お話が始まりましたが、「あと少し!」の所でとまり、その先の文は隠されていて見えません。

「この先、どうなると思う?」

感想の前に、自分が自由に想像したストーリーを何名かが発表しました。

へえ!そう考えたか!みたいな発想もありました。

「この先、どうなると思う?」

感想の前に、自分が自由に想像したストーリーを何名かが発表しました。

へえ!そう考えたか!みたいな発想もありました。

今日のお話は、小学生が作ったもの。

「あなたも自由に想像して、自分のストーリーを楽しんでごらん!」と教えてくれたようでした。

「想像してごらん、いろんなことを。」とも。

「あなたも自由に想像して、自分のストーリーを楽しんでごらん!」と教えてくれたようでした。

「想像してごらん、いろんなことを。」とも。

いい声ね!

朝から5.6年生に、合奏の楽器準備をしてもらい、体育館で全校音楽をしました。

合唱の専門的なご指導をしてくださったのは、りんどうヶ丘小の校歌なども作られた、阿蘇市教育委員会の先生でした。

合唱の専門的なご指導をしてくださったのは、りんどうヶ丘小の校歌なども作られた、阿蘇市教育委員会の先生でした。

体育館に入ってきた声の大きな三年生の女の子が「先生、こんにちは。あ、おはようございます。」

と言うと、

先生は「あら、あなた、いい声ね!」と。

と言うと、

先生は「あら、あなた、いい声ね!」と。

まずは、姿勢。

そして、口の開け方。

指三本を口にあてて、大きく開けます。

耳の付け根の骨の動きを、指で触ってたしかめます。

前歯に手を当て、にこにこの顔になります。

そして、口の開け方。

指三本を口にあてて、大きく開けます。

耳の付け根の骨の動きを、指で触ってたしかめます。

前歯に手を当て、にこにこの顔になります。

「うわぁ、いい顔になったわね。」

「伴奏むずかしいのに、とっても上手ね。」

先生から、次々ほめられながら。

聴いている人に、この歌に込められた歌詞への思いを伝える技(発音やアクセントなどをこまかく)教えていただきながら・・・

そうすると、歌声がどんどん変わってきました。

「伴奏むずかしいのに、とっても上手ね。」

先生から、次々ほめられながら。

聴いている人に、この歌に込められた歌詞への思いを伝える技(発音やアクセントなどをこまかく)教えていただきながら・・・

そうすると、歌声がどんどん変わってきました。

10月24日の中北部音楽会に向けて、さらに練習していきます。

学校便りをアップしました。

学校便りNo.7をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

阿蘇郡市陸上記録会

9月30日(土)

阿蘇谷の広~い空の下、一の宮中学校グランドで行われた阿蘇郡市陸上記録会に参加して、男女混合リレーで、優勝することができました。

個人も5年男子2名が、200Mで入賞しました。

阿蘇谷の広~い空の下、一の宮中学校グランドで行われた阿蘇郡市陸上記録会に参加して、男女混合リレーで、優勝することができました。

個人も5年男子2名が、200Mで入賞しました。

部活動で陸上がたっぷりできた日は、そう何回もはありませんでした。

毎日の登下校での歩き、みんなで朝ラン、休み時間の遊び、体育の授業、長期休みのかけっこ教室、日常から人のお話をしっかり聞くなどなど・・・いろんなことが集まってのこの結果だと思います。

大会関係の先生方、送迎や応援の保護者の皆様、どうもありがとうございました。

毎日の登下校での歩き、みんなで朝ラン、休み時間の遊び、体育の授業、長期休みのかけっこ教室、日常から人のお話をしっかり聞くなどなど・・・いろんなことが集まってのこの結果だと思います。

大会関係の先生方、送迎や応援の保護者の皆様、どうもありがとうございました。

子どもはもともとスポーツが好きですね。

体を動かすという、人間がもっている欲求をみたしているので気持ちがよく、また「やった!」という気持ちや「いっしょに頑張ったね」の満足が、こころをつなげ豊かになります。

それに、自然に体力のアップやストレスの発散にもなっているのです。

スポーツは、ココロとカラダの両面にわたる健康の保持増進に、大きな効果を与えているのです。

健康でいるために・・・・。

世界にはそれが、あたりまえでない国や地域もあります。

中原地域の皆様が、少しずつ届けてくださるペットボトルキャップの袋がいっぱいになったので、リサイクルのお店にお届けしました。

今回の重量は8.7㎏です。

ポリオワクチン2.18分になりました。

ご協力ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

中原地域の皆様が、少しずつ届けてくださるペットボトルキャップの袋がいっぱいになったので、リサイクルのお店にお届けしました。

今回の重量は8.7㎏です。

ポリオワクチン2.18分になりました。

ご協力ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

鳥の目 虫の目

9月29日(金)朝ボラタイム。

これまではグランドの草取りでしたが、今日はほうきをもって、落ち葉を集めました。

5年生が育ててきたバケツ稲、今日は稲刈りをしました。

鳥の目 虫の目 その①

熊本盲学校と眼科の先生が、健康相談に来てくださいました。

細かい字や作業が増える中高学年の授業で、子どもが持っている目の能力と、がんばろうとするまじめな力をのばすのに、教師の指示の出し方が大事だとアドバイスいただきました。

例えば小さな文字がたくさんの地図帳で、九州のページから南小国町を探そうとするとき。

ルーペを上手に使えるようになるためには、ただがむしゃらに探すのではなく、まず鳥の目で、おおまかなかたちをイメージできるようになること。

ページのはしの記号や数字に目を向けさせて、全体の中の、どのあたりか口頭で伝えでます。

近づいたら、北東(方位)とか3時の方向(クロックポジション)とかを口頭で伝え、

ルーペをあてて虫の目で探します。

時間は短縮され、目の疲れもなく、効率がアップしました。

先生方、遠路、どうもありがとうございました。

ルーペをあてて虫の目で探します。

時間は短縮され、目の疲れもなく、効率がアップしました。

先生方、遠路、どうもありがとうございました。

鳥の目 虫の目 その②

国語の研究授業

3年「すがたをかえる大豆」4年「アップとルーズで伝える」

3年「すがたをかえる大豆」4年「アップとルーズで伝える」

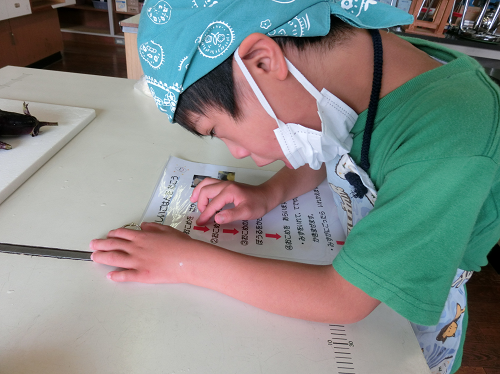

複式の授業です。

学習リーダーさんの机にはタイマーがあり、ノートの指示書を見ながら。

自分たちで学びを進めていけるようになることを目指しています。

どちらの学年も、「説明文の技」について考えました。

研究授業では3名のお客様に緊張したのか、いつものように意見が出ず、また指示書の時間通り進まず、リーダーさんは困り顔の時もありました。

いい勉強です。

学習リーダーさんの机にはタイマーがあり、ノートの指示書を見ながら。

自分たちで学びを進めていけるようになることを目指しています。

どちらの学年も、「説明文の技」について考えました。

研究授業では3名のお客様に緊張したのか、いつものように意見が出ず、また指示書の時間通り進まず、リーダーさんは困り顔の時もありました。

いい勉強です。

授業者がたくさんおしゃべりをして、子どもの頭の中に知識をため込む授業は、子どもがなりゆきまかせに育ってしまいます。

「主体的な学びあい」は、教師がずっとついておしゃべりできない「複式」の授業の中で学べることです。

だから複式の授業は教師が「考えさせる準備」をしておくことがとても大事です。

「主体的な学びあい」は、教師がずっとついておしゃべりできない「複式」の授業の中で学べることです。

だから複式の授業は教師が「考えさせる準備」をしておくことがとても大事です。

授業研究会では、教師のその「仕込み」について、詳しく阿蘇教育事務所の先生からハスキーボイスでご指導いただきました。

勢いよく教室前後の黒板(先生と子どもの作業板)を指しながら「すがたをかえる。大豆がですよ!この人間の知恵は、将来的に生きて働いていくのに、どれだけの力になるかって思いますよね。

アップとルーズも、鳥の目と虫の目を学んで、自分の考え方にいかすことができていけたら!」

指導主事の先生ご自身が、この教材から学ぶことにワクワクがあることを、ひと言目から感じました。

授業で学んだことを、実生活でいかすような、そんな授業になる「技」を、たくさんの資料とプレゼン授業で教えてくださいました。

ありがとうございました。

勢いよく教室前後の黒板(先生と子どもの作業板)を指しながら「すがたをかえる。大豆がですよ!この人間の知恵は、将来的に生きて働いていくのに、どれだけの力になるかって思いますよね。

アップとルーズも、鳥の目と虫の目を学んで、自分の考え方にいかすことができていけたら!」

指導主事の先生ご自身が、この教材から学ぶことにワクワクがあることを、ひと言目から感じました。

授業で学んだことを、実生活でいかすような、そんな授業になる「技」を、たくさんの資料とプレゼン授業で教えてくださいました。

ありがとうございました。

9月28日(木)

「いい湯だな」

地域のことを調べている3.4年生。

元気プラザに続いて、9月28日(木)は湯田温泉に見学に行きました。

少しの時間でしたが、実際に温泉にも入らせてもらいました。

中原にあるけど、入ったことのない子もいて、帰ってきてから他の学年から「いいなぁー!」とうらやましがられていました。

地域のことを調べている3.4年生。

元気プラザに続いて、9月28日(木)は湯田温泉に見学に行きました。

少しの時間でしたが、実際に温泉にも入らせてもらいました。

中原にあるけど、入ったことのない子もいて、帰ってきてから他の学年から「いいなぁー!」とうらやましがられていました。

「お洗濯」

あらまぁ!

持ち帰った服を見て、とおうちの方が思われているかも・・・。

これです!この様子を見て、許して下さい。

あらまぁ!

持ち帰った服を見て、とおうちの方が思われているかも・・・。

これです!この様子を見て、許して下さい。

「しあわせでした。」

給食に手作りグラタンがでました。

給食センターの栄養教諭からのコメントには

「手作りソースの水分が多くて、ごめんなさい。チーズの焦げ目も時間不足でつかなかったから、今度はがんばります!」

とありました。

でも、そんなことはなくて

給食センターの栄養教諭からのコメントには

「手作りソースの水分が多くて、ごめんなさい。チーズの焦げ目も時間不足でつかなかったから、今度はがんばります!」

とありました。

でも、そんなことはなくて

(食べながら)

子 「夕ごはんもグラタンがいいです。」

先生「おうちにテレパシーを送っておきなさい!」

子 「夕ごはんもグラタンがいいです。」

先生「おうちにテレパシーを送っておきなさい!」

(放送で、チーズの焦げ目がつかなくて・・・と聞こえたとき)

子「焦げ目とか関係ないです。めっちゃおいしいです。」

子「焦げ目とか関係ないです。めっちゃおいしいです。」

(給食当番さんが食器を返しながら)

「しあわせでした。」

ごちそうさまでしたではなく・・・でした。

「しあわせでした。」

ごちそうさまでしたではなく・・・でした。

ちょうど虫さんにさよならをしているときに、給食配送の方がおいでたので、いつものお礼を言いました。

プロフェッショナル 仕事の道具

その① 「赤青鉛筆」

ちょうど、赤と青の芯の真ん中のところです。

ちょうど、赤と青の芯の真ん中のところです。

登校した子を「おはよう」と迎え、ランドセルから教科書と、宿題や連絡帳を出した順にすぐ、丸付けをします。

授業中は、子どもの机を周りながら、学習シートにアンダーラインやなみ線、テストの採点、放課後は日記のチェックや校正・・・。

毎日毎日、こつこつこつこつ。

1年生も、カタカナをかけるようになり、いよいよ漢字の学習もはじまりました。

授業中は、子どもの机を周りながら、学習シートにアンダーラインやなみ線、テストの採点、放課後は日記のチェックや校正・・・。

毎日毎日、こつこつこつこつ。

1年生も、カタカナをかけるようになり、いよいよ漢字の学習もはじまりました。

お母さんのお手伝いで、一緒にいかをさばき、すみがでてきたときのこと

たけうまにのれるよう、工夫して練習したときのこと

だいすきな6年生と、ろうかそうじをがんばったときのこと

宿題をしていて、牛乳をのんだら勉強をやりたくないきもちがとれたときのこと

たけうまにのれるよう、工夫して練習したときのこと

だいすきな6年生と、ろうかそうじをがんばったときのこと

宿題をしていて、牛乳をのんだら勉強をやりたくないきもちがとれたときのこと

先生が、ペンを持って日記を読みながら、微笑んでいます。

その② 「オルガン」

「ふたりでも何でもできる!」が学級目標です。

日直の仕事も、係の仕事も、おやすみの日がありません。

「当番はだれね?」ではありません。「どっちね?」です。

毎日がペア学習。

来年はまた複式になるので、自力解決力が必要になります。

個別に細かいところの学習が出来る今年度は、貴重な一日一日です。

ふたりだけど、ふたりを感じさせない音楽の授業。

大活躍の「オルガン」、様子をお聞かせできないのが残念です。

その② 「オルガン」

「ふたりでも何でもできる!」が学級目標です。

日直の仕事も、係の仕事も、おやすみの日がありません。

「当番はだれね?」ではありません。「どっちね?」です。

毎日がペア学習。

来年はまた複式になるので、自力解決力が必要になります。

個別に細かいところの学習が出来る今年度は、貴重な一日一日です。

ふたりだけど、ふたりを感じさせない音楽の授業。

大活躍の「オルガン」、様子をお聞かせできないのが残念です。

その③「選択」

6年生の理科の時間。

廊下を通っていたら「おおっ!」と、何かに反応した声が聞こえました。

太陽のことを、個人で調べていました。

「え?うそ!も一回!」

画面を見ながら、その映像や説明に反応して、ipadさんに話しかける声でした。

6年生の理科の時間。

廊下を通っていたら「おおっ!」と、何かに反応した声が聞こえました。

太陽のことを、個人で調べていました。

「え?うそ!も一回!」

画面を見ながら、その映像や説明に反応して、ipadさんに話しかける声でした。

調べるのに3人はipadを使っていますが、ひとりは本を使っています。

調べたことを自分のノートに書き、発表して出し合い、新しいことをノートに書き加え、自分のまとめができていきました。

調べたことを自分のノートに書き、発表して出し合い、新しいことをノートに書き加え、自分のまとめができていきました。

どうして本で調べているのかたずねたら、

「家でよく使うけど、検索して重たい情報とか、時間がかかったりすることもある。それに、本の方が一部じゃなくて全部が詳しくわかるから。」だと。

「家でよく使うけど、検索して重たい情報とか、時間がかかったりすることもある。それに、本の方が一部じゃなくて全部が詳しくわかるから。」だと。

今日の授業が、何を、何のために行うのか、見通しを持たせることができているから、子どもができる「道具の選択」。

その④「お話」

生活集会では、9月の反省と10月の目標を発表。

生活集会では、9月の反省と10月の目標を発表。

校長先生のお話。

「みんなトムとジェリーって知ってる?どっちがすき?」

「トム!!」

「ジェリー!」

「みんなトムとジェリーって知ってる?どっちがすき?」

「トム!!」

「ジェリー!」

「トムとジェリーに天使と悪魔が出るのは知ってる?」

「あ、知ってる!こっちとこっちに出て・・・・!!」

頭のスクリーンにうかんだ映像を、口々に校長先生に言ってます。

「それそれ!」

「あ、知ってる!こっちとこっちに出て・・・・!!」

頭のスクリーンにうかんだ映像を、口々に校長先生に言ってます。

「それそれ!」

行動を選択しているのは自分だけど、それを「意識」しているわけではない子どもたちに、気持ちだけですすまないこと。

立ち止まって考える、自分の行動のコントロール方法を伝授。

立ち止まって考える、自分の行動のコントロール方法を伝授。

「どうしようかなって思ったときに、今日の校長先生のお話を思い出してね。」と。

ココロの複雑な回路を、映像やイラストなしで子どもたちに。

ココロの複雑な回路を、映像やイラストなしで子どもたちに。

安全

9月21日から30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されています。

26日(火)は学校職員と一緒に、PTA会長さんと副会長さんにも交通指導をしていただきました。

この日はPTA役員として。

翌朝は、所属している職場や消防などからも、続けて交通指導していただいています。

毎日登校の時、横についてくださっている方からは

「高学年は自分のペースで歩けないから、ストレスがたまるかもしれないから、ようっと先生がねぎらってあげてください。

えらいですよ、このお兄ちゃんお姉ちゃんたちは。

大人になったらいろんなことがあるから、よか勉強て言えばそうですけどね。」と。

26日(火)は学校職員と一緒に、PTA会長さんと副会長さんにも交通指導をしていただきました。

この日はPTA役員として。

翌朝は、所属している職場や消防などからも、続けて交通指導していただいています。

毎日登校の時、横についてくださっている方からは

「高学年は自分のペースで歩けないから、ストレスがたまるかもしれないから、ようっと先生がねぎらってあげてください。

えらいですよ、このお兄ちゃんお姉ちゃんたちは。

大人になったらいろんなことがあるから、よか勉強て言えばそうですけどね。」と。

班長 「右、左、右、安全」

指導の方 「は-い、渡って。今日も一日、がんばってね、いってらっしゃーい。」

子 「はい、ありがとうございましたぁ。」

子 「行ってきま-す。」

指導の方 「は-い、渡って。今日も一日、がんばってね、いってらっしゃーい。」

子 「はい、ありがとうございましたぁ。」

子 「行ってきま-す。」

地域のみんなに守っていただいている中原小学校の子どもたち。

今年度は事故「ゼロ」継続中です。これからも気をつけていきましょう。

今年度は事故「ゼロ」継続中です。これからも気をつけていきましょう。

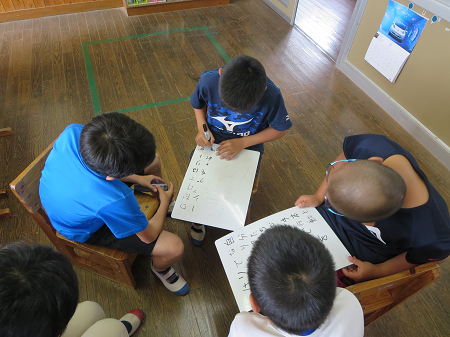

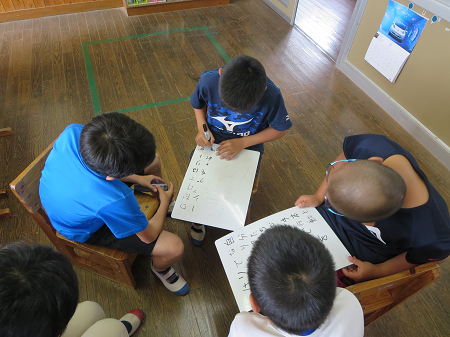

3・4年生の今日の目標は、「ジャンプアップ会議でいろんなことを話し合おう」でした。

今日は「10月のクラス目標をきめよう」についての話し合いでした。

司会進め方のマニュアルを時々見ながら、会をうまく進めたり、発表の人の声や意見がスムーズに流れたり、ぶつかったりしないよう、交通指導をしているように司会者さんががんばっていました。

今日は「10月のクラス目標をきめよう」についての話し合いでした。

司会進め方のマニュアルを時々見ながら、会をうまく進めたり、発表の人の声や意見がスムーズに流れたり、ぶつかったりしないよう、交通指導をしているように司会者さんががんばっていました。

学校内の道路である廊下や階段です。

掃除でけが(事故)がおきないよう、必要ないものを置かないようにしてありますが、見てください!きれいでしょ?

掃除でけが(事故)がおきないよう、必要ないものを置かないようにしてありますが、見てください!きれいでしょ?

子どもたちの、いつも通りのお掃除です。

担当の先生と一緒にみんなできれいに。

担当の先生と一緒にみんなできれいに。

満室です。

行事や発表、提出などしめきりや目標の日があるときに、直前でぎりぎりとか、追い詰めてではなく、練習や準備計画などうま~く段取りが出来る先生や職業の方っていますね。

「どうしてできるのかな?」

「どうしてできるのかな?」

脳。

「前頭前野」思考・創造・意志・コミュニケーション・計画などを司るところです。

ここを育てる源のひとつは、「早寝、早起き,朝ごはん」

これが大事なのはもちろんですが、それと小学生の今しておくことは

「なぜ?」「これ何?」「やってみたい!」などの好奇心

「わかった!」「できた!」などの体験に結びつくこと。

その「芽」です。

これは自然に学び身につく力、押しつけたり、プレッシャーをかけたりは、あまりよくないそうです。

「前頭前野」思考・創造・意志・コミュニケーション・計画などを司るところです。

ここを育てる源のひとつは、「早寝、早起き,朝ごはん」

これが大事なのはもちろんですが、それと小学生の今しておくことは

「なぜ?」「これ何?」「やってみたい!」などの好奇心

「わかった!」「できた!」などの体験に結びつくこと。

その「芽」です。

これは自然に学び身につく力、押しつけたり、プレッシャーをかけたりは、あまりよくないそうです。

季節はどんどんすすんでいます。

9月25日(月)の生活で、4時間目、畑から歓声が聞こえていました。

7人ひとつずつ持ったパックに、秋の虫をつかまえてきました。

1号室 こうろぎさん 2号室 かまきりさん 3号室 ショウリョウバッタさん・・・7号室まで「満室」です。

帰るまでに話し合って、翌日から学校で2匹だけ育てます。

他の方はお帰りになりました。

9月25日(月)の生活で、4時間目、畑から歓声が聞こえていました。

7人ひとつずつ持ったパックに、秋の虫をつかまえてきました。

1号室 こうろぎさん 2号室 かまきりさん 3号室 ショウリョウバッタさん・・・7号室まで「満室」です。

帰るまでに話し合って、翌日から学校で2匹だけ育てます。

他の方はお帰りになりました。

給食を食べながら、何気なくの会話の中も、小さな、でも大事な勉強です。

お昼休みの遊びの計画です。何して遊ぶか、誰と遊ぶかが。

お昼休みの遊びの計画です。何して遊ぶか、誰と遊ぶかが。

昼休みその①

バドミントン

バドミントン

その②3年生の社会授業(ぐぐる社会「愛知」)

「4年生も見たい!」と、給食中に社会の先生に話して、教室で登校ルートをみんなと一緒に見ました。

朝も夕も必ず足を止めて挨拶してくれる兄妹チームの1号さんが「なつかしくて興奮しました!」と汗をかいていました。

「4年生も見たい!」と、給食中に社会の先生に話して、教室で登校ルートをみんなと一緒に見ました。

朝も夕も必ず足を止めて挨拶してくれる兄妹チームの1号さんが「なつかしくて興奮しました!」と汗をかいていました。

その③竹馬

運動会で上手に特技を見せた人が、刺激になったようです。

お互い支え合いながら、練習中。

来年の運動会特技披露がたのしみです。

運動会で上手に特技を見せた人が、刺激になったようです。

お互い支え合いながら、練習中。

来年の運動会特技披露がたのしみです。

その④ボール投げ練習キット

小学生の体力テストの項目に「ボール投げ」があります。

本校の体力課題の1つの種目です。

昨年のかけっこ教室のとき、コーチが練習のため作りました。

その後、常時引っぱればいつでも誰でもカンタンに練習できるようになっています。

小学生の体力テストの項目に「ボール投げ」があります。

本校の体力課題の1つの種目です。

昨年のかけっこ教室のとき、コーチが練習のため作りました。

その後、常時引っぱればいつでも誰でもカンタンに練習できるようになっています。

終わってから、使った中の1番上の学年の子が片付け(巻き尺まき)しながら、

「先に行っていいばい。」と言っていました。

「先に行っていいばい。」と言っていました。

木曜日の町陸上記録会に向けて、朝ランや休み時間にリレー、バトンパスの練習をしています。

目指しているのは、たのしむこと、できるようになることだけではありません。

おもしろい→学んで、そして子どもが変わること。

目指しているのは、たのしむこと、できるようになることだけではありません。

おもしろい→学んで、そして子どもが変わること。

担任の先生たちは、毎夕事務整理しながら、子どもの変わってきたところを、通知表の評価や所見に書いてお渡しする準備をしています。

前期も来週いっぱいでおしまいです。

前期も来週いっぱいでおしまいです。

「やさしい」ICT授業 その2

その2 タブるたかとび「体育」

9月21日朝ミーティングのお題「今日楽しみなこと」は、「体育」と答えた子が多かったのです。

体育館で高とびをしていました。

体育館で高とびをしていました。

準備運動をしてから、たかとびの準備です。

1 高さ調節の洗濯ばさみ

2 バーがわりのゴム

3 走るコースを示すマーカー

4 マット

5 タブレット(グループにひとつずつ)

6 ホワイトボード

7 マーカー

1 高さ調節の洗濯ばさみ

2 バーがわりのゴム

3 走るコースを示すマーカー

4 マット

5 タブレット(グループにひとつずつ)

6 ホワイトボード

7 マーカー

セッティングしてから、グループで高とびをはじめました。

とぶ人、撮る人、バーのゴムを持つ人です。

とぶ人、撮る人、バーのゴムを持つ人です。

先生は子どもの近くをぶ~らぶら。ぐ~るぐる。

先生「集まって!各グループ、いろいろ気付いたことがあるみたいだから、せっかくだから共有しようか。」

撮影して、グループでさらりと見ていただけの班も、友だちの発表を聞いて、失敗している原因の見つけ方「ポイント」がわかりました。

前半より、班の中でのやりとりがアクティブになりました。

子「もっとこっちから撮って!」

子「手だぁ・・手があたりよったぁ。」

子「踏み切りの足の所を、ちゃんと撮って!」

子「助走のスピードがここで弱くなってきたね。」

子「もっとこっちから撮って!」

子「手だぁ・・手があたりよったぁ。」

子「踏み切りの足の所を、ちゃんと撮って!」

子「助走のスピードがここで弱くなってきたね。」

先生はぶ~らぶら。ぐ~るぐる。

そして

先生「じゃ、片付け。」

やりたくなる課題がそこにあると、子どもが自分たちで考えるようです。

そして

先生「じゃ、片付け。」

やりたくなる課題がそこにあると、子どもが自分たちで考えるようです。

「やさしい」ICT授業

その1 ぐぐる「社会」

3年生は6・7月に町・中原探検をして、みどりがいっぱいの地図をつくりあげました。

「な」んだろう

「○○ちゃんが転校する前に住んでいた町をたんけんしよう」

「○○ちゃんが転校する前に住んでいた町をたんけんしよう」

9月21日(木)は、4月に転校してきたお友だちが前に住んでいたところを「ぐぐり」ました。

(地図がリアルになっていくとき、ジャージャン ジャージャン ジャジャ ジャジャ・・・・と鮫が近づいている効果音を、自然にそろって歌っていました・・・)

(地図がリアルになっていくとき、ジャージャン ジャージャン ジャジャ ジャジャ・・・・と鮫が近づいている効果音を、自然にそろって歌っていました・・・)

住んでいたところから、リアルに学校に向かいます。

「いえをでて いちばんはじめに ほどうきょう」

「いえをでて いちばんはじめに ほどうきょう」

本当にそこにいるみたいにうつる通学路、両側にたくさんのコンビニや、ごはんやさんや、ショッピングモールなどなど。

テレビのコマーシャルでよく見る名前に、「あ!近くにあったと?いいなあ!」と大興奮です。

「愛知県 たてものだらけの 海みたい」

テレビのコマーシャルでよく見る名前に、「あ!近くにあったと?いいなあ!」と大興奮です。

「愛知県 たてものだらけの 海みたい」

少し上からの画面に切り替えて見ると、大きな道と小さな道がたくさんあります。

「小牧市は 道路がいっぱい 根っこみたい」

「小牧市は 道路がいっぱい 根っこみたい」

道の横には緑はあまりなくて、すきまなくいろんなたてものがあります。

「中原と まったくちがう 物だらけ」

「中原と まったくちがう 物だらけ」

転校前お気に入りだった二カ所を、事前に社会の先生に話していたので、今日はみんなにも紹介しました。

一カ所目は、住んでいた官舎近くのさくらのところです。

一カ所目は、住んでいた官舎近くのさくらのところです。

先生が画面右下の人マークを地図におろし、360度まわしてくれました。

そこに立っているような気がします。

「木登りを しながらきれいな さくら見る」

そこに立っているような気がします。

「木登りを しながらきれいな さくら見る」

二カ所目は、「ふらっとみなみ」

先生が画面を切り替え、ふらっとみなみのホムペを見せ、どんな目的で建てられているのか、どんな施設なのかが、よくわかりました。

そういえば先週、お友だちの誕生日のプレゼントにキレイな折り紙4枚組み合わせて「箱」をつくってきていました。

「誰が教えてくれたの?」とたずねたら「ふらっとみなみ」で習ったのだと言ってたっけ。

「ふらっとみなみ なんでもできて さいこうだ」

「か」んがえる

転校前の学校付近と、南小国町を比べて、気付いたことをノートに書き出しました。

そして、気づきを俳句にしました。

転校前の学校付近と、南小国町を比べて、気付いたことをノートに書き出しました。

そして、気づきを俳句にしました。

「は」なしあう

「愛知県 おもいであって さみしいな」

みんな「才能あり!」だとおもいませんか!!大拍手です。

「愛知県 おもいであって さみしいな」

みんな「才能あり!」だとおもいませんか!!大拍手です。

ふりかえ「る」 まとめ「る」

二つの町を比べて感じたことを作文にしました。

二つの町を比べて感じたことを作文にしました。

「私が○○ちゃんみたいに、ほかの学校に引っこして来たら、とってもさみしいです。

理由は大好きな友だちともはなれてしまうし、大好きな町や、学校ともはなれてしまうからです。

○○ちゃんはそんな思いをしていたと思うのでも、もっと○○ちゃんが大好きな学校、町、友だちになって、たくさん遊んで、とってもなかのいい友だちになりたいです。

理由は大好きな友だちともはなれてしまうし、大好きな町や、学校ともはなれてしまうからです。

○○ちゃんはそんな思いをしていたと思うのでも、もっと○○ちゃんが大好きな学校、町、友だちになって、たくさん遊んで、とってもなかのいい友だちになりたいです。

ぐぐる社会で、お友だちが転校してきたときの気持ちに思いをはせる、やさしさいっぱいの授業でした。

ベストショット

2年前、本校で研究発表があったとき、掲示物「ホットニュース」がスタート。

今月号は運動会バーションが完成し、児童玄関の奥に掲示してあります。

今月号は運動会バーションが完成し、児童玄関の奥に掲示してあります。

つくりながら、「これは、くまもと教育の日に出品するといいよね。」とのつぶやきがもれた「ソーラン節」や「応援」「表現」の写真がありますよ。

PTA新聞委員さんと教頭先生、運動会の写真撮影ありがとうございました。

PTA新聞委員さんと教頭先生、運動会の写真撮影ありがとうございました。

毎号、行事に合わせたイラストを事務の先生がはり、楽しく仕上げてあります。

今月号はイラストではなく、家族競技「YOUは何しに中原への」ベストショットを全員分プリントアウトして子どものコメントの横に。

どうぞ、見に来てください!(ぷぷっ笑)

今月号はイラストではなく、家族競技「YOUは何しに中原への」ベストショットを全員分プリントアウトして子どものコメントの横に。

どうぞ、見に来てください!(ぷぷっ笑)

お彼岸の入り

9月20日(水曜日)

給食(ふるさとくまさんデー)に「栗ごはん」がでました。

今シーズンはじめて栗ごはんの子は約半分。「昨日も栗ごはんだったぁ。」と言う子もいました。

給食(ふるさとくまさんデー)に「栗ごはん」がでました。

今シーズンはじめて栗ごはんの子は約半分。「昨日も栗ごはんだったぁ。」と言う子もいました。

読み聞かせ

中原小での読み聞かせが始まったのはこの方、今日は高学年で「あしたもともだち」を読んでくださいました。

中原小での読み聞かせが始まったのはこの方、今日は高学年で「あしたもともだち」を読んでくださいました。

低学年は、毎月定期購読している本に載っているお話から、「おむすび」「はたけのすもう」。

読み終わってから、挿し絵をみんなに見せながら「おやつはお菓子よりもおにぎりの方が、からだが喜ぶんだよ。」と、おいしいおむすびの話もしてくださいました。

低学年も高学年も終わったら「おかえし」の発表をしました。

読み終わってから、挿し絵をみんなに見せながら「おやつはお菓子よりもおにぎりの方が、からだが喜ぶんだよ。」と、おいしいおむすびの話もしてくださいました。

低学年も高学年も終わったら「おかえし」の発表をしました。

「1・2年生も、かならずおかえしの発表をするようにしています。この積み重ねが発表の力になりますから。」と午後の研究会で言われました。

・・・急に成長はありません、毎日毎日の小さなこと、訓練の積み重ねですね。

・・・急に成長はありません、毎日毎日の小さなこと、訓練の積み重ねですね。

「空きかんのゆくえ」

2時間目は、先生たちが5.6年の道徳を参観し、放課後に授業研究会をました。

身の回り(公共の場)のゴミが気になり、そのゆくえを調べる中で「ぼくが考えたこと」が教材文です。

5.6年生は自分の生活をふりかえって、「自分にできること」を考えました。

授業の最後で先生が、その「自分にできること」の力を束ねて地域を守っている町(水俣)のことを紹介してくれました。

そして「もうひとつあります。こんな子どもたちも・・」と、電子黒板に中原婦人会の方が草取りをしてくださっている写真、そして春にガードレールふきをした自分たちの写真がうつし出されました。

そして「もうひとつあります。こんな子どもたちも・・」と、電子黒板に中原婦人会の方が草取りをしてくださっている写真、そして春にガードレールふきをした自分たちの写真がうつし出されました。

研究授業は、授業研究のために記録の先生がいて、児童の反応を書き留めます。

電子黒板を見たところで、「子どもたちの表情が輝く!!」と記してありました。

電子黒板を見たところで、「子どもたちの表情が輝く!!」と記してありました。

前日、阿蘇郡市の道徳教育指導力研修会に参加した先生から、特別な教科のスタートを前に、本日の授業のことだけでなく、どう向かえばよいかの本質や評価のことなどについて、報道も含めての研究会となりました。

日常の学級づくりや、先生と子どもの関係が伝わる「授業」。

研究授業を参観するために、担任の先生は教室の子どもたちに「自習」の計画と準備をします。

先生のいない教室で、子どもは自分ですすめなければなりません。

いつもは近くで担任の先生がついてくれて、ひとつずつできることを増やしている子どもが、まる1時間自習をすることができるようになりました!!!

毎日毎日の、きめ細やかな指導、あたたかい先生の熱意が、先生不在の教室で。

先生のいない教室で、子どもは自分ですすめなければなりません。

いつもは近くで担任の先生がついてくれて、ひとつずつできることを増やしている子どもが、まる1時間自習をすることができるようになりました!!!

毎日毎日の、きめ細やかな指導、あたたかい先生の熱意が、先生不在の教室で。

蒔かぬ種は生えぬ

その1:さつまいも

5月下旬に、中原保育園のこども達と一緒に植えた「いも苗」。

夏のカンカン日照りが続くときは、3,4年生が朝ランの後、水やりをしました。

草が伸びてきたら、草取りもしました。

草取りで追いつかなくなったら、先生達がビーバーで草刈りをしました。

つるかえしをして・・・

そして、9月19日(火)2時間目、中原保育園の子どもたちと一緒に、芋掘りができました。

夏のカンカン日照りが続くときは、3,4年生が朝ランの後、水やりをしました。

草が伸びてきたら、草取りもしました。

草取りで追いつかなくなったら、先生達がビーバーで草刈りをしました。

つるかえしをして・・・

そして、9月19日(火)2時間目、中原保育園の子どもたちと一緒に、芋掘りができました。

その2:ひまわり ほうせんか

いものとなりには、3.4年生が理科で育てた「ひまわり」と「ほうせんか」もあります。

子どもも先生もみんな追い越して伸びた「ひまわり」の茎の先には、たくさんの種が。

子どもも先生もみんな追い越して伸びた「ひまわり」の茎の先には、たくさんの種が。

その3:「あさがお」

1年生が春に植えて、夏休みに持ち帰り、また持ってきていた「あさがお」、種をとって自分の袋に詰めました。

休み時間には、5年生が植えた「あさがお」の種を、「もらっていいですか?」と女の子たちが集めていました。

町の塾に通っている子が、習ったことわざを教えてくれました。

「蒔かぬ種は生えぬ」

前期の登校日も残り12日になりました。

「蒔かぬ種は生えぬ」

前期の登校日も残り12日になりました。

「文字」

9月14日

木曜日のそうじの後は、ぷくぷくうがいです。

今回も、すきま時間を利用して、図書の先生が新刊紹介をしてくれました。

木曜日のそうじの後は、ぷくぷくうがいです。

今回も、すきま時間を利用して、図書の先生が新刊紹介をしてくれました。

まずは、宇宙・星のお話の本。

もともと学校の蔵書に、この分野の本はありましたが、古くなっていたので、

新しいものを購入してもらったそうです。

もともと学校の蔵書に、この分野の本はありましたが、古くなっていたので、

新しいものを購入してもらったそうです。

次は、タイトルに「一年生」とある、一年生向けシリーズの本。すぐにとびついて借りることでしょう。

一年生は、国語でひらがなを勉強して、もう日記を書くのも、とても上手になりました。

文字をきれいに書くのができるようになっただけではありません。

一年生は、国語でひらがなを勉強して、もう日記を書くのも、とても上手になりました。

文字をきれいに書くのができるようになっただけではありません。

「ねえ、ちょっとこれ読んで!」と、放課後、担任の先生が、まわりの先生に見せてくれます。

ほっこりしたり、きゅんとなったり・・・。

頭のスクリーンに、その様子がうかび、気持ちを文字にできるよろこびを、分けてもらえる幸せな時間です。

その担任の先生、この前は、1年生から、かわいい文字の、ラブレター♥も、もらっていました

見せてくれてから、まただ~いじに握りしめていました。

ほっこりしたり、きゅんとなったり・・・。

頭のスクリーンに、その様子がうかび、気持ちを文字にできるよろこびを、分けてもらえる幸せな時間です。

その担任の先生、この前は、1年生から、かわいい文字の、ラブレター♥も、もらっていました

見せてくれてから、まただ~いじに握りしめていました。

今週の水曜日(9月13日)

町の「四つ葉のクローバー」に所属している、本校の先生が、南小国中学校に読み聞かせ担当日でした。

中原小に戻ってきたとき、今回は何を読んだのかたずねたら、本は、アメリカの中学生が書いた小説で、「密猟者の僕の話」でした。

お話を読んだ後に、中学生がおかえし(感想発表)をしてくれるのだそうです。

「あのね、中原の子がみんな手をあげてくれてね、そして、○○君が、「自分の幸せが 世界の幸せにつながっているんだなと思いました。」って発表してくれたとよ!!」と、うれしい報告でした。

(小学校の頃は、あまり積極的に挙手をして発表する方ではなかったので。)

「あのね、中原の子がみんな手をあげてくれてね、そして、○○君が、「自分の幸せが 世界の幸せにつながっているんだなと思いました。」って発表してくれたとよ!!」と、うれしい報告でした。

(小学校の頃は、あまり積極的に挙手をして発表する方ではなかったので。)

全校音楽

夏休みをはさんでいましたが、しっかり覚えていて、全校合奏も、いい感じでした。

福山サマの「生きてる、生きてく」では、た~だ歌うのではなく、歌詞をゆっくり音楽担当の先生と読み、その意味を、今の自分たちと重ねて考えて、心を込めて歌うことを教えてもらいました。

夏休みをはさんでいましたが、しっかり覚えていて、全校合奏も、いい感じでした。

福山サマの「生きてる、生きてく」では、た~だ歌うのではなく、歌詞をゆっくり音楽担当の先生と読み、その意味を、今の自分たちと重ねて考えて、心を込めて歌うことを教えてもらいました。

9月13日の朝

朝の出来事 その1

登校の時、「ひろってきた!」と、手のひらいっぱいの「どんぐり」。

朝の出来事 その2

登校中につんできた「オシロイバナ」?を大事に手に持ってきました。

「何するのかな?」

登校中につんできた「オシロイバナ」?を大事に手に持ってきました。

「何するのかな?」

花の付け根の緑をひっぱって、ひもをだし、二階から落とすと・・・

パラシュートした。

引っ張ったのは・・・理科の時間(朝顔のめしべ)の学習につながっていきました。

パラシュートした。

引っ張ったのは・・・理科の時間(朝顔のめしべ)の学習につながっていきました。

徒歩の登校であること、道にどんぐりや、おしろいばなが咲いている、この中原の環境に感謝です。

(もし、スクールバスとかであれば、気付きにくいものかも。)

(もし、スクールバスとかであれば、気付きにくいものかも。)

朝の出来事 その3

朝ミーティング今日の朝のお題は「今日、楽しみなこと」でした。

「理科です。」など科目だったり、「昼休みの自由遊びです。」だったり、「給食のタコライスです。」だったり、「帰ってからのウサギのえさやりです。」だったり、習い事だったり。

「理科」(風で動く車)

朝ミーティング今日の朝のお題は「今日、楽しみなこと」でした。

「理科です。」など科目だったり、「昼休みの自由遊びです。」だったり、「給食のタコライスです。」だったり、「帰ってからのウサギのえさやりです。」だったり、習い事だったり。

「理科」(風で動く車)

「自由な昼休み」(運動会前は、昼休みも、練習などをしていましたからね。)

昼休み、音楽会にむけての、伴奏練習の音も響いていました。

次へつながる「経験」

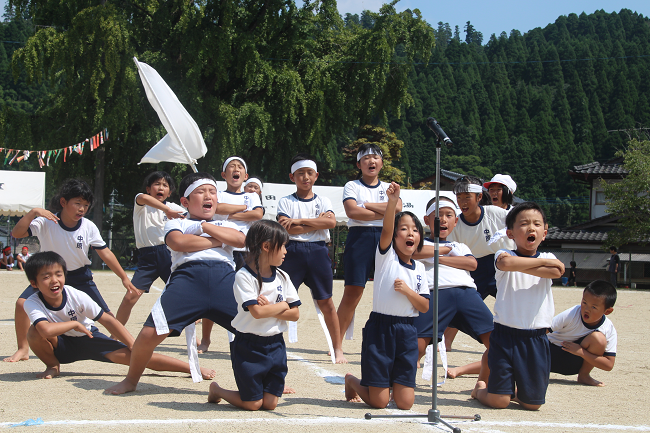

運動会を終えて・・・その①

1年生が、運動会の絵を描いていました。

ゴッホ画用紙に、あの日の青空や、玉入れ、リレー、応援をしている自分たちを。

ゴッホ画用紙に、あの日の青空や、玉入れ、リレー、応援をしている自分たちを。

だれの作品か、ひとりひとりの顔、すぐわかりますよ。

そっくりに自分を描くのが上手です!

運動会の後、ちょっぴり大きく見える「やりきった!」の顔です。

おうちの方からも、はじめての運動会後、連絡帳に、「感動しました。」など、たくさんの感想をいただいたそうです。

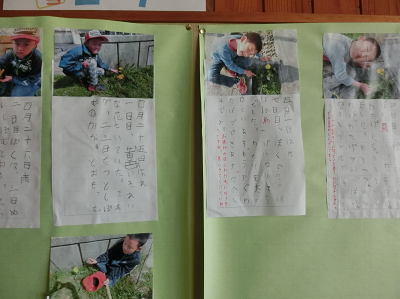

運動会を終えて・・・その②

そっくりに自分を描くのが上手です!

運動会の後、ちょっぴり大きく見える「やりきった!」の顔です。

おうちの方からも、はじめての運動会後、連絡帳に、「感動しました。」など、たくさんの感想をいただいたそうです。

運動会を終えて・・・その②

写真で、出場した項目を貼り、

めきめき上手に書けるようになった文字で、競技名を書き、ふりかえっています。

おうちの方が、

「子どもたち、先生、みなさんのおかげてす。中原小学校でよかったぁ。お世話になりましたぁ。」と。

めきめき上手に書けるようになった文字で、競技名を書き、ふりかえっています。

おうちの方が、

「子どもたち、先生、みなさんのおかげてす。中原小学校でよかったぁ。お世話になりましたぁ。」と。

その③

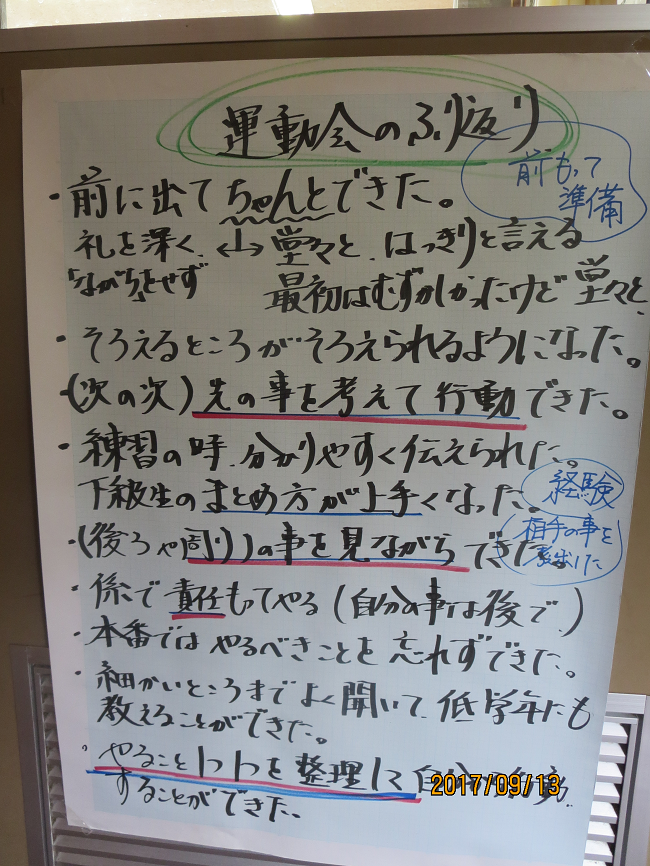

今年の運動会で、大成功の大きな「力」になったのは、5.6年生(リーダー)たちの動きでした。

練習開始の頃は、なかなか思うようについてきてくれない下の学年の子に、「もう・・・!!」と思ったり、

うまくまとまらず、注意ばかりしたこともありました。

でも、ひとつずつ、自分のものにしようと、先生の話をしっかり聞く子どもたち。

アドバイスで「人のせいにしていてもうまくいかないこと」

に気づき、どうすれば・・・考えました。

今年の運動会で、大成功の大きな「力」になったのは、5.6年生(リーダー)たちの動きでした。

練習開始の頃は、なかなか思うようについてきてくれない下の学年の子に、「もう・・・!!」と思ったり、

うまくまとまらず、注意ばかりしたこともありました。

でも、ひとつずつ、自分のものにしようと、先生の話をしっかり聞く子どもたち。

アドバイスで「人のせいにしていてもうまくいかないこと」

に気づき、どうすれば・・・考えました。

運動会で、できるようになったこと、成長したと思うことなを書き出しています。

学級目標に、また一歩近づいて見えました。

学級目標に、また一歩近づいて見えました。

朝ミーティング、集まって最初の挨拶「おはようございます」も、大きくて、び~っくりしました。

これまで何気なくしてきたことを、意識したり、見なおしたり、変えたり、・・・。

これまで何気なくしてきたことを、意識したり、見なおしたり、変えたり、・・・。

その④

運動会の時、集合時間を意識して、自分たちから整列できるようになりました。

運動会後の掃除では、放送の担当が、時間をきっちり守って放送してくれています。

運動会の時、集合時間を意識して、自分たちから整列できるようになりました。

運動会後の掃除では、放送の担当が、時間をきっちり守って放送してくれています。

『ひたむきに』

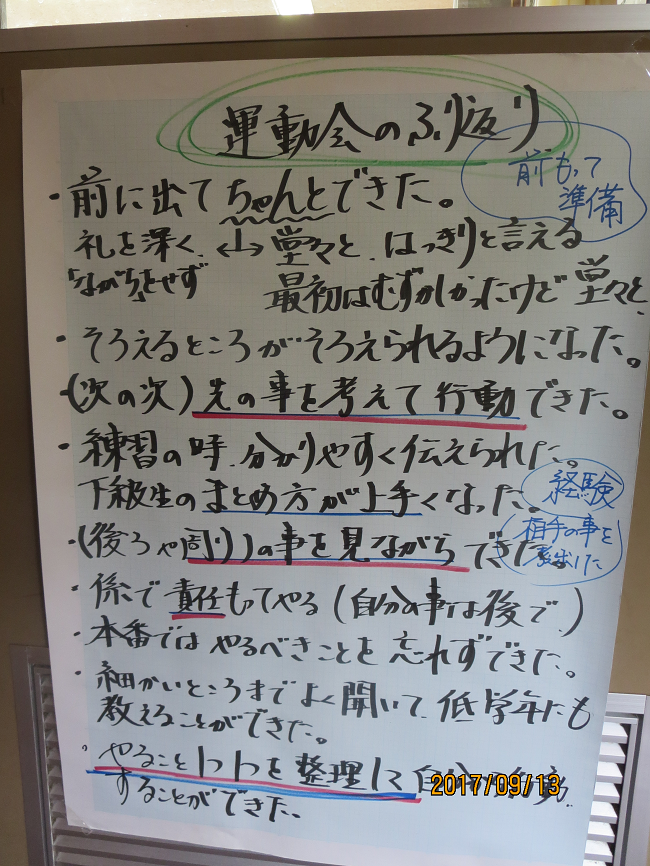

9月9日(土)中原校区大運動会

いつもの「朝ミーティング」から。

今日は、10日で12歳の児童と、9日で29歳(+α)の先生の誕生お祝いでした。

いつもの「朝ミーティング」から。

今日は、10日で12歳の児童と、9日で29歳(+α)の先生の誕生お祝いでした。

ミーティングにまるく集まるとき、ひとりの子が「××××・・・」

何やら独り言を言っています。

よく聞いてみると、今日みんなの前で発表するセリフでした。

緊張していたんですね。

はじめは、ドキドキして、体調をこわしそうになった子もいました。

ノー原稿での長文発表に、練習で一度つまり、できるかな?不安を口にした子もいました。

与えられた自分の役割。

何やら独り言を言っています。

よく聞いてみると、今日みんなの前で発表するセリフでした。

緊張していたんですね。

はじめは、ドキドキして、体調をこわしそうになった子もいました。

ノー原稿での長文発表に、練習で一度つまり、できるかな?不安を口にした子もいました。

与えられた自分の役割。

練習につきそってくれた担任の先生方に「やれる!」と檄を飛ばしてもらい、最後の練習では、笑顔でできるようになりました。

(本番、大成功でした!)

(本番、大成功でした!)

開会式で区長(前教育長)さんが、入場の様子を見て、

「威風堂々とした行進でした。」とあいさつの中で、言ってくださいました。

「威風堂々とした行進でした。」とあいさつの中で、言ってくださいました。

そして1日を見て、夜の部(後援会様、お世話になりました。)では、

「競技をする子どもの、ひたむきな姿がこころにしみました。」

と感想をくださいました。

「保護者と学校がよい関係で、お互い力を出し合っているからでしょう。」とも。

(ありがとうございました。)

「競技をする子どもの、ひたむきな姿がこころにしみました。」

と感想をくださいました。

「保護者と学校がよい関係で、お互い力を出し合っているからでしょう。」とも。

(ありがとうございました。)

中原の宝(ちびっこや保育園生)、校区の皆さんのダンスや「忖度」ありの競技もありました。

中学生が開会式から閉会式、片づけまで。

(ず~っと続いている南中生の伝統です。ありがとう。)

みんなで、の時や家族、地域の行事の時に参加して盛り上げてくれたり、児童の競技の時、みんな出払っていたら、係りの手伝いもしてくれたり。

そして、閉会式では大きな声で校歌を歌ってくれたりもでした。

中学生が開会式から閉会式、片づけまで。

(ず~っと続いている南中生の伝統です。ありがとう。)

みんなで、の時や家族、地域の行事の時に参加して盛り上げてくれたり、児童の競技の時、みんな出払っていたら、係りの手伝いもしてくれたり。

そして、閉会式では大きな声で校歌を歌ってくれたりもでした。

夏休みを引きずることなく、キリリと気持ちを切りかえ、ロケットスタートを切り、昼休みも、放課後もがんばって、やりきった31人です。

(初めての運動会の1年生!練習も本番もよくがんばったね!)

(初めての運動会の1年生!練習も本番もよくがんばったね!)

夏休み明けの結団式では、みんなががんばることや、決意を言葉にしてくれました。

赤団 団長の決意

「中原小31人の笑顔で、校区のみんなを笑顔に!」に向けてやりきったことを、閉会の言葉で確認しました。

最高の卒業式につなげることを約束しながら。

赤団 団長の決意

「中原小31人の笑顔で、校区のみんなを笑顔に!」に向けてやりきったことを、閉会の言葉で確認しました。

最高の卒業式につなげることを約束しながら。

白団 団長の決意

「運動会が終わったときに、みんなでがんばったね!と言えるように」の通りに、閉会式で見せてくれたキラリと輝く瞳と、くいしばった唇が「最高の運動会だった」と、みんなに感動を与えてくれました。

「運動会が終わったときに、みんなでがんばったね!と言えるように」の通りに、閉会式で見せてくれたキラリと輝く瞳と、くいしばった唇が「最高の運動会だった」と、みんなに感動を与えてくれました。

中原小31人の子どもが、輝きながらみんなでステップアップしました。

保護者の皆様、前日の準備、当日のお弁当、グランドの片づけ、応援、ご参加・・・・どうもありがとうございました。

校区の方々、今日はどうもありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

中原職員11

これからもよろしくお願いいたします。

中原職員11

待ってました!

青空です。

雨で、体育館練習が続き、実質、本番直前ですが、今日が予行みたいになりました。

雨で、体育館練習が続き、実質、本番直前ですが、今日が予行みたいになりました。

朝ミーティング

今日のお題は「明日の運動会でがんばること」でした。

「特技」「リレー」「ダンス」「全部!」・・・・

意外に多かったのが、「閉会式」でした。

今日のお題は「明日の運動会でがんばること」でした。

「特技」「リレー」「ダンス」「全部!」・・・・

意外に多かったのが、「閉会式」でした。

ひとつひとつ、そして最後まで!なのです。

子どもは、家庭で親や家族とかかわり、学校では、他の子どもや先生とかかわり、同時に地域の大人の方とかかわりながら成長していきます。

どれが欠けても、十分とは言えません。

どれが欠けても、十分とは言えません。

明日、ご家族の方、地域の皆様のおいでをお待ちしています。

保護者の皆様、午後からの準備、どうもありがとうございました。

白露

9月7日(木)雨が降るので、今日も体育館練習でした。

今日は、5.6年生がきれいに色を付けてくれたスローガンに、31人の手がたをつけました。当日をお楽しみに!

31人が、スローガンの旗の上でも、手をつなぎました。

・・・(おやっ?32手あるぞ・・・)

・・・(おやっ?32手あるぞ・・・)

木曜日、掃除の後(5時間目の前)は、ぷくぷくうがい。

隙間時間をいただいて、今回も図書の先生が、新刊紹介をしてくれました。

隙間時間をいただいて、今回も図書の先生が、新刊紹介をしてくれました。

先生「今、季節は何ですか?」

児童「夏!!」

先生は、「秋!」の答えを期待しての、最初の質問だったと思いますが、子どもたちにとったら、まだまだ夏なのですね。

児童「夏!!」

先生は、「秋!」の答えを期待しての、最初の質問だったと思いますが、子どもたちにとったら、まだまだ夏なのですね。

「これからの読書の秋に読んでほしい本です。

ちょうど今、運動会のシーズンにぴったりの、スポーツの本、

練習で疲れたカラダを休める時、リラックスしている時にも、オススメの本たちです。」

ちょうど今、運動会のシーズンにぴったりの、スポーツの本、

練習で疲れたカラダを休める時、リラックスしている時にも、オススメの本たちです。」

運動会予行練習

9月5日(火)

運動会予行練習は雨により、体育館で・・・と始めていましたが、晴れて来たので運動場へ・・・としていたら急に雨が降り、また体育館へ・・・。

運動会予行練習は雨により、体育館で・・・と始めていましたが、晴れて来たので運動場へ・・・としていたら急に雨が降り、また体育館へ・・・。

あっち行きこっち行きで、大忙しでした。

その都度、使う道具を運んでいたりするとすぐに、「先生、持ちます!」と、子どもたちが言ってくれたり。

みんなが使ったものも、最後まで見ていて、責任もって元通りにしてくれたり。

「ありがとう。」を、ひとつひとつ言えないくらいです。

初めての運動会の、1年生7名も含めて、弱音をはかずに頑張る31人なのです。

運動会当日は、児童テントをたてますが、戻って座る時間はほとんどありません。

その都度、使う道具を運んでいたりするとすぐに、「先生、持ちます!」と、子どもたちが言ってくれたり。

みんなが使ったものも、最後まで見ていて、責任もって元通りにしてくれたり。

「ありがとう。」を、ひとつひとつ言えないくらいです。

初めての運動会の、1年生7名も含めて、弱音をはかずに頑張る31人なのです。

運動会当日は、児童テントをたてますが、戻って座る時間はほとんどありません。

明日はお休み・・・

カラダを休めて、また木曜日に、元気いっぱい登校してください!

宿題(体操)があります。お忘れなく!

おうちの方や地域の方のご参加いただく競技もあります。

よかったら、お子様と一緒に「やってみよう!」

どうぞ、準備運動を十分に。

カラダを休めて、また木曜日に、元気いっぱい登校してください!

宿題(体操)があります。お忘れなく!

おうちの方や地域の方のご参加いただく競技もあります。

よかったら、お子様と一緒に「やってみよう!」

どうぞ、準備運動を十分に。

メーキング

9月4日(月)

ぐっ!と秋になり、長袖で登校する子が増えました。

運動会練習。

午前中は、雨のため、体育館になりました。

ぐっ!と秋になり、長袖で登校する子が増えました。

運動会練習。

午前中は、雨のため、体育館になりました。

結団式、教頭先生の「みんなでつくる運動会」のことば通り、「みんな」がそれぞれのところで、がんばっています。

ダンスや応援団などで、自分はどこに動けばいいのかわからない子には、上の学年の子が、「こっち、こっち」と教えたり、手を引っぱって、連れて動いたり。

授業(運動会練習)の終わりのあいさつも、た~だの「気をつけ!礼!」ではありません。

毎回、5.6年生の担当や、団長さんから、ひと言コメント。

例えば今日は「ダンスの細かいところが、もう少しだから、個人で、次の動きを考えながらできるように、練習していきましょう。」と言ってからの、「気をつけ!礼!」でした。

目をひく子どもの行動は、こうして、みんなの前でのコメントなど、みんなに見えるところだけではありません。

運動会の練習期間になって、日常のそうじの時にみんなにかける声が・・・。

そうじ終了が遅れると、5時間目の全体練習開始が遅れます。

班長さんたち高学年が、そうじの進め方や、反省、移動の声かけを意識しているのを感じます。

毎回、5.6年生の担当や、団長さんから、ひと言コメント。

例えば今日は「ダンスの細かいところが、もう少しだから、個人で、次の動きを考えながらできるように、練習していきましょう。」と言ってからの、「気をつけ!礼!」でした。

目をひく子どもの行動は、こうして、みんなの前でのコメントなど、みんなに見えるところだけではありません。

運動会の練習期間になって、日常のそうじの時にみんなにかける声が・・・。

そうじ終了が遅れると、5時間目の全体練習開始が遅れます。

班長さんたち高学年が、そうじの進め方や、反省、移動の声かけを意識しているのを感じます。

自分たちでつくる、みんなの運動会。

婦人会サマ!

毎日、朝ミーティングの後に、子どもが草取りをしています。

職員は、時間を見つけて、しゃがみこんで草をとります。

早朝や、放課後は、機械での草刈り、ジープでグランドぐるぐるしたり。

運動場の向かいの道は、学校の前のおうちのおばあちゃんが、草をとってくださっています。

休日は、グランドゴルフの方々にも、草取りをしていただいています。

職員は、時間を見つけて、しゃがみこんで草をとります。

早朝や、放課後は、機械での草刈り、ジープでグランドぐるぐるしたり。

運動場の向かいの道は、学校の前のおうちのおばあちゃんが、草をとってくださっています。

休日は、グランドゴルフの方々にも、草取りをしていただいています。

9月2日(土曜)AM6:30

中原校区婦人会の方々が、運動場の草取りをしてくださいました。

なかなかとりきれない、小さな草までとっていただき、きれいになりました。

どうもありがとうございました。

・・・ここだけの話ですけど、

校長先生が「婦人会の方のことは、ウワサには聞いていたけど、ほんっとすごいですね!」と言ってました。

さぁて、どんなウワサかしら・・・?ふふふっ。

中原校区婦人会の方々が、運動場の草取りをしてくださいました。

なかなかとりきれない、小さな草までとっていただき、きれいになりました。

どうもありがとうございました。

・・・ここだけの話ですけど、

校長先生が「婦人会の方のことは、ウワサには聞いていたけど、ほんっとすごいですね!」と言ってました。

さぁて、どんなウワサかしら・・・?ふふふっ。

今日(9月4日)の熊日に中原小のことをよんだ、俳句がありました。

「鉄棒に蜘蛛の巣のあり夏休」

み~んなの中原小学校なのです。

「鉄棒に蜘蛛の巣のあり夏休」

み~んなの中原小学校なのです。

子どもの、スローガン設定のコンセプトに、

「自分たちが、笑顔でがんばることで、中原地域の方々にも、笑顔になってもらいたい!」とありました。

「自分たちが、笑顔でがんばることで、中原地域の方々にも、笑顔になってもらいたい!」とありました。

9月9日は、中原校区の大運動会です。

婦人会様、地域の皆様、お待ちしています!

婦人会様、地域の皆様、お待ちしています!

English Friday

朝ミーティングのお題は「好きな食べ物」でした。

1年生も全員「I like○○」で、発表しました。

「これは英語で何ていうのかな・・・?」

な~んて心配はしなくても大丈夫。

英語ペラペラの1年生の先生が、その場で単語を教えてくれます。

今日もたくさん、食べ物の新しい単語を覚えました。

1年生も全員「I like○○」で、発表しました。

「これは英語で何ていうのかな・・・?」

な~んて心配はしなくても大丈夫。

英語ペラペラの1年生の先生が、その場で単語を教えてくれます。

今日もたくさん、食べ物の新しい単語を覚えました。

新学習指導要領の実施に向けた説明復講の時に、外国語科としての、授業内容もいろいろ変わる説明がありましたが、「慣れ親しむこと」「素地」が大事だとありました。

きっと、こうした場面の積み重ねですね。

きっと、こうした場面の積み重ねですね。

脳の発達的には、言語能力の発達は、8~10歳が著しいです。

その時期にこうして、たくさん自然に、聴いたり話したりができるのはいいですね。

英語に好奇心を持たないまま、いきなり難しい文法を習い始めた自分は・・・

金曜日はquiet(もの静かな)friday・・・・。

その時期にこうして、たくさん自然に、聴いたり話したりができるのはいいですね。

英語に好奇心を持たないまま、いきなり難しい文法を習い始めた自分は・・・

金曜日はquiet(もの静かな)friday・・・・。

「痛み」

今日も、全員参加で練習ができました。

午前中の、開閉会式の練習では、ギラギラした光と暑さが、子どもの背中側に当たりました。

低学年の先生が、朝、顔色がわるかった子の後ろに立って、「少しずつでも・・・」と陰を作っているように見えました。

低学年の先生が、朝、顔色がわるかった子の後ろに立って、「少しずつでも・・・」と陰を作っているように見えました。

・・・ただ、「足が痛いです。」と。

運動会の練習だから、走るなど増えているから当たり前でしょ?と思われるでしょうが、実は、徒走の練習は、今日がはじめてでした。

多分、痛みの原因はこれです。

週の初めの、練習初日よりも、過ごしやすくなっては来ましたが、子どもたちは、かなり疲れていると思います。(職員も、乃木坂シニア組は疲労が・・・)

運動会練習とあわせて、プログラムもできてきました。

間もなくみなさんに届きますが、表紙の絵も完成しました。

間もなくみなさんに届きますが、表紙の絵も完成しました。

朝夕の寒暖差も、とても大きくなりました。

週末、カラダを休めておいてください。

週末、カラダを休めておいてください。

担任の先生は、週の真ん中あたりから、週末配る、時間割入りの「学級通信」を準備しています。

それとは別に、ほぼ毎日発行の通信もあります。

その中にこんな日記(8月30日発行)がありました。

それとは別に、ほぼ毎日発行の通信もあります。

その中にこんな日記(8月30日発行)がありました。

「ひさしぶりに、みんなにあえて、うれしかったです。

またべんきょうができて、うれしかったです。

きゅうしょくがなくて、ざんねんでした。」

またべんきょうができて、うれしかったです。

きゅうしょくがなくて、ざんねんでした。」

「だい2ステージはじまり

わたしは、なつやすみがおわってがっこうがはじまって、うれしかった。

みんなのまえで、こいのぼりのしょうじょうをもらったことと、みんなにあえたからです。

あしたから、がんばります。」

また、別の学級の、保護者の方から担任へのお手紙です。

「夏休み最後の夜、休みの始まりと終わりの区切りがはっきりわかるよう、夏休みの入口では、ランドセルを箱に入れてバイバイし、夏休み最後の夜は、一緒に袋からだすセレモニーをしました。

ランドセルを見たとき、とってもいい笑顔でした。

わたしは、なつやすみがおわってがっこうがはじまって、うれしかった。

みんなのまえで、こいのぼりのしょうじょうをもらったことと、みんなにあえたからです。

あしたから、がんばります。」

また、別の学級の、保護者の方から担任へのお手紙です。

「夏休み最後の夜、休みの始まりと終わりの区切りがはっきりわかるよう、夏休みの入口では、ランドセルを箱に入れてバイバイし、夏休み最後の夜は、一緒に袋からだすセレモニーをしました。

ランドセルを見たとき、とってもいい笑顔でした。

夏休み中、毎日元気に過ごしましたが、みんなに会える『学校』のことを、楽しみにしていたんだな・・・って思いました。」

みんな!が、楽しい学校に・・・。

結団

2時間目は「結団式」。

『力を合わせて、すばらしい運動会をつくっていきましょう!』

教頭先生の、力強い言葉で、始まりが告げられ、2017中原運動会の幕が開きました。

『力を合わせて、すばらしい運動会をつくっていきましょう!』

教頭先生の、力強い言葉で、始まりが告げられ、2017中原運動会の幕が開きました。

赤白の各団長からの「あいさつ」です。

○「ぼくは、3つのことを考えました。

①みんなと協力して、練習にとりくむこと。

②きずなが、後では信頼になると思う。低学年の、お手本になるよう行動すること。

③笑顔で、練習を本番のようにかんばって、本番で笑顔を見せたい。

それが、地域の方の笑顔になるように。」

①みんなと協力して、練習にとりくむこと。

②きずなが、後では信頼になると思う。低学年の、お手本になるよう行動すること。

③笑顔で、練習を本番のようにかんばって、本番で笑顔を見せたい。

それが、地域の方の笑顔になるように。」

○「ぼくが団長としてしたいことです。

①みんなで協力して、全員が満足するように。

②どんな時も、全力で。練習時間は限られているから、本番で納得できるところまで。

③高学年がリードして、初めての1年生も、全員でひっぱって。

全員で、「最高の運動会だったね」と言いたい。」

①みんなで協力して、全員が満足するように。

②どんな時も、全力で。練習時間は限られているから、本番で納得できるところまで。

③高学年がリードして、初めての1年生も、全員でひっぱって。

全員で、「最高の運動会だったね」と言いたい。」

『すばらしい運動会をつくる』のは、団長だけではありません。

結団式の進行、開会の言葉、スローガン発表も、任された自分の役のところで、自分の考えたことばで、気持ちを見せてくれました。

結団式の進行、開会の言葉、スローガン発表も、任された自分の役のところで、自分の考えたことばで、気持ちを見せてくれました。

高学年だけでもありません。

団ごとに丸くなって、1,2,3,4,5、6年生みんなが、自分のがんばりたいことや、たのしみなことを発表しました。

団ごとに丸くなって、1,2,3,4,5、6年生みんなが、自分のがんばりたいことや、たのしみなことを発表しました。

そして、円陣を組んで。

運動会当日までの練習は、暑い中で、たくさんのエネルギーを使います。

休み明けの、生活リズムのリセットだけでも、カラダの負担は大きいです。

(たまに練習中、太陽の下でもあくびがでたりも・・・。がんばれ!)

ぐっすりの睡眠、たっぷり朝ごはん、水筒のご協力と、毎朝の「いってらっしゃい!」を、どうぞよろしくお願いします。

休み明けの、生活リズムのリセットだけでも、カラダの負担は大きいです。

(たまに練習中、太陽の下でもあくびがでたりも・・・。がんばれ!)

ぐっすりの睡眠、たっぷり朝ごはん、水筒のご協力と、毎朝の「いってらっしゃい!」を、どうぞよろしくお願いします。

久しぶりの給食でした。

学校便りをアップしました。

学校便りNo.6をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

セカンドステージ スタートの日

中原の朝は、やっぱり「朝ミーティング」から。

今日は、いつもより時間が長くなりました。

だって、お題が「夏休みに楽しかったこと」でしたから。

だって、お題が「夏休みに楽しかったこと」でしたから。

家族、親せきとのおとまりのこと、お買い物やプレゼントでゲットしたモノ、おいしかったもの、初めての体験、習い事・・・

夏休みの絵日記を31ページ、早めくりさせてもらったような時間でした。

夏休みの絵日記を31ページ、早めくりさせてもらったような時間でした。

朝1番に、休み明け集会

まずは、表彰でした。

こいのぼりスケッチの入賞者と、郡市童話発表会。

それから、校長先生のお話。

最初のスライド

「夏休みはたのしかったですか?」

最初のスライド

「夏休みはたのしかったですか?」

夏休み前に、校長先生から宿題がでていました。

「おうちの方と、いのちのお話をする」

「おうちの方と、いのちのお話をする」

今日は、校長先生からの、いのちのお話です。

「いのちのトラブル」

うつ、ける、なぐる、ことば、落書き、ものをかくす・・・などで、心がケガをしてしまうことがあることを、プレゼンで。

みーんなにわかるように、ひらがなでお話してくれました。

「いのちのトラブル」

うつ、ける、なぐる、ことば、落書き、ものをかくす・・・などで、心がケガをしてしまうことがあることを、プレゼンで。

みーんなにわかるように、ひらがなでお話してくれました。

「そんなとき、校長先生はとっても悲しくなる。腹が立つよ。許されないことだよ。」

「でもね・・・」

「いのちをたいせつにする」=「いのちをまもる」

「もし、悩みや、いやなことがあったら、誰かに話してね。相談して欲しいよ。

これから運動会もひかえているよ。みんなで一緒に、がんばっていこうね。」

「もし、悩みや、いやなことがあったら、誰かに話してね。相談して欲しいよ。

これから運動会もひかえているよ。みんなで一緒に、がんばっていこうね。」

その後は、生徒指導の先生から。

「生活リズムはどうかな?ばっちり!っていう人手をあげて!」

「は~い!」(??)

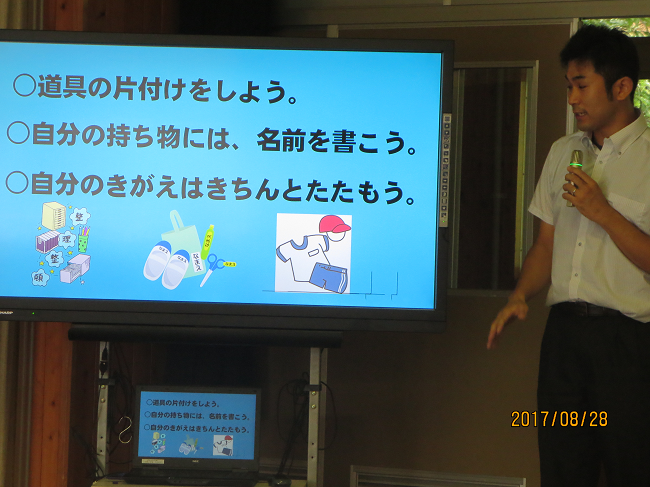

運動会の練習が始まるのを前に

「自分の道具をきちんと片づける

持ち物になまえを書く

着替えたものを、きちんとたたむ」

など、具体的に気をつけて欲しいことの、お願いをしました。

「自分の道具をきちんと片づける

持ち物になまえを書く

着替えたものを、きちんとたたむ」

など、具体的に気をつけて欲しいことの、お願いをしました。

校長先生のお話の中に、誰かにお話、相談して!とありました。

でも、

トゲが刺さっている部分、弱い部分は、誰にでも・・・とはいかないものです。

または、漠然とした心配や不安がストレスになっている・・・ということもあります。

子どもから、「ここで、言っていいんだな。」と思ってもらえる人でありたい、学校でありたい・・・と。

職員みんなでがんばります。

毎日の積み重ねの中で。

でも、

トゲが刺さっている部分、弱い部分は、誰にでも・・・とはいかないものです。

または、漠然とした心配や不安がストレスになっている・・・ということもあります。

子どもから、「ここで、言っていいんだな。」と思ってもらえる人でありたい、学校でありたい・・・と。

職員みんなでがんばります。

毎日の積み重ねの中で。

夏休みラストスパート

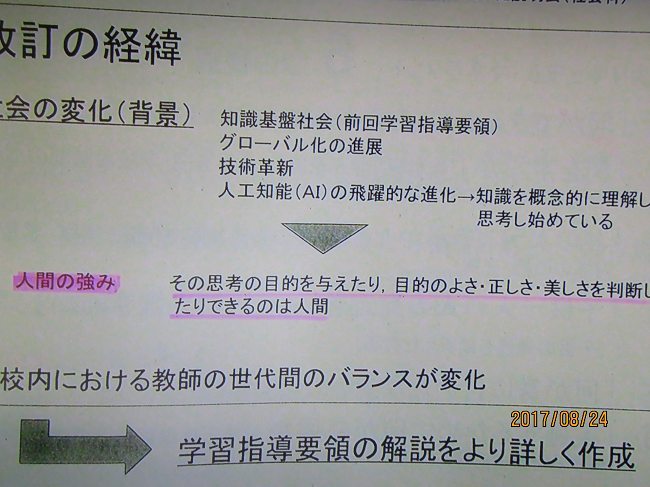

激しい変化を感じた、24日の研修(次期学習指導要領の解説)でした。

ロボットや人工知能(AI)の、技術革新も起きている時代ですからね。

この中で、未来をきりひらいていく子どもたちに必要な力に、「人間らしさ」

があります。

ロボットや人工知能(AI)の、技術革新も起きている時代ですからね。

この中で、未来をきりひらいていく子どもたちに必要な力に、「人間らしさ」

があります。

「体力」もその中のひとつ。

8月25日(金)

夏休み最後の「かけっこ教室」がありました。

夏休み最後の「かけっこ教室」がありました。

いつものように、先ずラダーなど。

あら?なんかそのスタートは・・・

あら?なんかそのスタートは・・・

高校野球を観たからでしょう。

スタートで、盗塁をイメージしていたようです。

スタートで、盗塁をイメージしていたようです。

ポツポツ雨が落ちたり、カァ~ッと晴れたりを繰り返すお天気でした。

雨が降っていないときは、運動場メニューが出来ます。

でも、雨が降ってきたら、児童玄関の屋根の下へ。

でも、雨が降ってきたら、児童玄関の屋根の下へ。

「休憩!!」かと思ったら、

階段をチョコチョコあがって、おりて、あがって、おりて・・・

また、晴れたら運動場!

そしてまた、ポツポツ落ちてきたら、

片足あげて・・・ふらふら。

次は目をつぶって、片足あげて~~~。

本当の「休憩」では、水分補給はしますが、他に

階段をチョコチョコあがって、おりて、あがって、おりて・・・

また、晴れたら運動場!

そしてまた、ポツポツ落ちてきたら、

片足あげて・・・ふらふら。

次は目をつぶって、片足あげて~~~。

本当の「休憩」では、水分補給はしますが、他に

久しぶりに会った担任の先生にくっついたり、夏休みのお話をしたり。

後半で、リレーのバトンパスの練習。

すでに体育で、パスの仕方を習っている高学年は、歩数をはかって準備。

お手本で、みんなに。

お手本で、みんなに。

ちゃんとお手本見てた?

ねえ、ほら!

ねえ、ほら!

バトンを両目で見て、横に手を置くと、手に穴が開いたように見えるんだそうです。

リレーの順番決めジャンケンでは、

コラコラッ!あっち向いてほい!!になっっていきましたぁ・・・。

コラコラッ!あっち向いてほい!!になっっていきましたぁ・・・。

昨日の研修で、体育科における学習指導要領改訂の要点 の中に

「体力や技能の程度、年令や性別及び障害の有無に関わらず、運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有できるような指導内容の充実」というのがありました。

「体力や技能の程度、年令や性別及び障害の有無に関わらず、運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有できるような指導内容の充実」というのがありました。

運動遊びが苦手な子への例なども、あげられていました。

かけっこ教室は、かけっこ上達はもちろん、運動遊び大スキの、きっかけがいっぱいの、教室でした。

(汗だく意地悪メニューを、うみ出すのがとっても上手な)コーチ!ご指導ありがとうございました。

(来週の水曜日まで、かけっこの様子が、きよらチャンネルでも放映されています。)

雨が降ろうと、サンサンん照り付けようと、草むしりをしていた先生方、お疲れ様でした。

かけっこ教室は、かけっこ上達はもちろん、運動遊び大スキの、きっかけがいっぱいの、教室でした。

(汗だく意地悪メニューを、うみ出すのがとっても上手な)コーチ!ご指導ありがとうございました。

(来週の水曜日まで、かけっこの様子が、きよらチャンネルでも放映されています。)

雨が降ろうと、サンサンん照り付けようと、草むしりをしていた先生方、お疲れ様でした。

保護者の方、毎回の送迎や水筒の準備、汗びっしょりの洋服のお洗濯など、お世話になりました。

2155

いったい何の数字でしょうか?

だ~れも、絶対、わからないと思います。

(こんなこと数える人は、いないだろうから・・・)

だ~れも、絶対、わからないと思います。

(こんなこと数える人は、いないだろうから・・・)

改訂される次期学習指導要領の解説資料、全教科の冊子、全ページをたしてみたら、2155ページ(+資料)になりました。

学習指導要領とは、学校で、学年ごと教える教科内容を定めるものです。

(教科書はこれによってが作成されています。)

8月24日の職員研修では、8月18日、新しい学習指導要領の阿蘇地域説明会を受けて来た先生4名が、その内容を復講してくれました。

(教科書はこれによってが作成されています。)

8月24日の職員研修では、8月18日、新しい学習指導要領の阿蘇地域説明会を受けて来た先生4名が、その内容を復講してくれました。

実物投影機を使って、大事なところは、指さして読んだり、キーワードやポイントをおさえたり。

「例えば、自分はこうしています。」とか、「自分は、こう解釈しました。」とか、「最終的に、こうだと思います」と、2155ページ(+α)を、できるだけわかるように・・・と工夫して。

でも・・・・

「主体的・対話的で深い学び」「学びに向かう力」「プログラミング教育」「カリキュラムマネジメント」「キャリア教育」・・・・「人間の強み」だなんて要点の文字を見ただけ、社会の変化を実感しますね。

「お疲れ様でしたぁ。」・・・と終わらない。

南小国町のICT研修講師などにもおいでた方が、次期学習指導要領でについてのコメントで、こう言われています。

「この先10年は、これまでの20年よりも、もっと早く変化すると言われています。

子どもも、そして大人も、共に成長していく必要があります。

ひとりひとりが、昨日よりも意識的に、素敵な選択をして、共に未来をつくっていく!」

子どもも、そして大人も、共に成長していく必要があります。

ひとりひとりが、昨日よりも意識的に、素敵な選択をして、共に未来をつくっていく!」

始まりです。

運動場では、保育園生が、運動会の練習をしていました。

会議中だったので、ごあいさつのおかえしができなくて、ごめんなさい!でした。

会議中だったので、ごあいさつのおかえしができなくて、ごめんなさい!でした。

子どもの居場所

昨日、

「ちょっと、パトロールしてきます。」

校長先生が、午後、(道に落ちた栗をタイヤで踏みながら)校区内をまわりました。

中原小は、プール開放も終わっていたので、どう過ごしているのかな・・と。

「ちょっと、パトロールしてきます。」

校長先生が、午後、(道に落ちた栗をタイヤで踏みながら)校区内をまわりました。

中原小は、プール開放も終わっていたので、どう過ごしているのかな・・と。

子どもたちには、あまり会えなかったそうでした。

暑い日でしたので、おうちの中だったのでしょう。

そういえば今朝、「今日は、○○くん家に集まって、応援団の練習をする。」と言っていた子もいたっけ。

そういえば今朝、「今日は、○○くん家に集まって、応援団の練習をする。」と言っていた子もいたっけ。

おうちの方はお仕事があります。

それでも、子どもに、お休みの日も安心して、食べるもの、寝るところ、遊ぶところがあるというのは、当たり前のようですが、とても幸せなことですよね。

それでも、子どもに、お休みの日も安心して、食べるもの、寝るところ、遊ぶところがあるというのは、当たり前のようですが、とても幸せなことですよね。

自分のおうちや、じいちゃん・ばあちゃんとおうちにいる子も多いです。

その他に、放課後等デイサービスで、過ごしている子もいます。

こちらは、おじゃました時、ちょうどお昼ごはん(お弁当タイム)でした。

毎日午前10時までは学習時間、そのあと、例えば、絵手紙の先生が来て、教えてくれたり、昨日は、料理教室だったそうですよ。

午後は、市原小学校のプールに行っています。

毎日午前10時までは学習時間、そのあと、例えば、絵手紙の先生が来て、教えてくれたり、昨日は、料理教室だったそうですよ。

午後は、市原小学校のプールに行っています。

他の小学校のお友だちと、指導員さんと一緒に、いろいろな体験もさせてもらいながら、夏休みを過ごしたんだね。

こちらは、今日、みんなでカレーライスを作ったそうで、いい香りがしていました。

一日一日のスケジュール。

遊びやスポーツ、食事などを通して、自然と、発達を支援したり、生活をたのしくしたりする勉強が、組み込まれています。

夏休みの間、お世話になりました。あと残り数日!

その日の放課後、校長先生は、今度は地域の方とのパトロールにでかけました。

(みなさん、毎週ありがとうございます。)

その日の放課後、校長先生は、今度は地域の方とのパトロールにでかけました。

(みなさん、毎週ありがとうございます。)

処暑前日

「処暑[しょしょ]」とは、暑さが峠を越えて、後退し始める頃。

それが明日です。

つまり今日、8月22日は峠のてっぺん。

確かに、甲子園球場は、すごく!熱くなっていたようです!!(汗&涙が・・・)

明日からは、どんどん涼しくなりそうです。

それが明日です。

つまり今日、8月22日は峠のてっぺん。

確かに、甲子園球場は、すごく!熱くなっていたようです!!(汗&涙が・・・)

明日からは、どんどん涼しくなりそうです。

ラジオ体操①

ラジオ体操会場の公民館まで、ふたりの姉弟は自転車で。

ひとり(1年生)は、少し距離があるので、おうちの方、今日はお母さんが送ってくれていました。

夏休みはじめのころ、送ってくださっていたお父さんと話したとき、「早いなぁ~」とおっしゃっていました。

が、夏休み中、ずっと時間を変えずに続けてくださっていました。

ラジオ体操会場の公民館まで、ふたりの姉弟は自転車で。

ひとり(1年生)は、少し距離があるので、おうちの方、今日はお母さんが送ってくれていました。

夏休みはじめのころ、送ってくださっていたお父さんと話したとき、「早いなぁ~」とおっしゃっていました。

が、夏休み中、ずっと時間を変えずに続けてくださっていました。

『新 肥後っ子かがやきプラン』で、午後10時前就寝の推進をしていますが、資料に、

△午後10時前に寝せたいが、家族の生活時間に合わせてしまい、子どもの就寝時刻が遅くなる、61.3%

という、熊本県のデータがありました。

いろいろな事情、ありますもんね。わかります。

という、熊本県のデータがありました。

いろいろな事情、ありますもんね。わかります。

でも、この1年生のおうちの方は反対ですね。

(夜遅くまでのお仕事で、大変な朝が多かったと思いますが)

子どもの6時半集合に、おうちの方が合わせてくださって。

ありがとうございました。(あと3日ですよ!)

(夜遅くまでのお仕事で、大変な朝が多かったと思いますが)

子どもの6時半集合に、おうちの方が合わせてくださって。

ありがとうございました。(あと3日ですよ!)

ラジオ体操②

前回は、地区長のお父さんが車でついてきてくれていましたが、なんと新しくCDプレーヤーを買ってくださって、ピカピカ!朝陽と一緒に輝いていました。

おうちの方の、シフト勤務。

夜勤明けの時や、保育園や地区の行事、家族の健康状態によっては、忙しい朝もあったと思いますが、家族で協力しながら、夏休み中、早起きを続けてくださっていました。

1年生の子も、妹ちゃん(保育園)も、毎日続けましたね!

カードのシールも、お姉ちゃんと一緒に、毎日はってもらいました。

前回は、地区長のお父さんが車でついてきてくれていましたが、なんと新しくCDプレーヤーを買ってくださって、ピカピカ!朝陽と一緒に輝いていました。

おうちの方の、シフト勤務。

夜勤明けの時や、保育園や地区の行事、家族の健康状態によっては、忙しい朝もあったと思いますが、家族で協力しながら、夏休み中、早起きを続けてくださっていました。

1年生の子も、妹ちゃん(保育園)も、毎日続けましたね!

カードのシールも、お姉ちゃんと一緒に、毎日はってもらいました。

ラジオ体操③

今日も車のじゃまにならないように、ごみ置き場に三人並んで。

今日も車のじゃまにならないように、ごみ置き場に三人並んで。

三人の目線が・・・・・。

三人に合わせて、向かいのご自宅の庭で、おばあちゃんが一緒にラジオ体操をしてくださっていました。

(写真:実り始めた稲の向こうの庭に、おばあちゃん。)

三人に合わせて、向かいのご自宅の庭で、おばあちゃんが一緒にラジオ体操をしてくださっていました。

(写真:実り始めた稲の向こうの庭に、おばあちゃん。)

カードにシールをはりながら尋ねました。

「宿題終わった?」

「自由研究と読書感想文が・・・」

「宿題終わった?」

「自由研究と読書感想文が・・・」

3つのラジオ体操会場、同じ答えでした・・・・・。

学習の土台

夏休み中、職員はそれぞれに、たくさんの研修をさせていただいています。

その中の一つ「幼・保等、小、中連携セミナー」参加の先生からの報道に「学習の土台」というのがありました。

その中の一つ「幼・保等、小、中連携セミナー」参加の先生からの報道に「学習の土台」というのがありました。

「学習に落ち着いて取り組むことができるために、

『学習規律の定着』と『生活習慣』

これが、『学習の土台』」になります。」と、ありました。

『学習規律の定着』と『生活習慣』

これが、『学習の土台』」になります。」と、ありました。

ラジオ体操①

ラジオ(AM6:30)に合わせて、集まっているいる班です。

「夏休みはあと何日ね?」

今日は燃えるゴミ回収日。

ゴミ捨てに来たおばちゃんが、子どもたちの横を通りながら、たずねました。

今日は燃えるゴミ回収日。

ゴミ捨てに来たおばちゃんが、子どもたちの横を通りながら、たずねました。

「おはようございます。え~っと、あと5日です。」

(うそ?おいおい、だいじょうぶ?)

6年生の地区長さん。

昨日、一昨日と、野球の練習試合だったみたいだけど、

6時半に間に合うように、朝起きをして、自転車で来ていました。

(うそ?おいおい、だいじょうぶ?)

6年生の地区長さん。

昨日、一昨日と、野球の練習試合だったみたいだけど、

6時半に間に合うように、朝起きをして、自転車で来ていました。

各地区の地区長さんも、あと少しだよ。がんばれ!

田んぼをひとっぱしりしてきたくうちゃん(猫)と、ゆきちゃん(猫)を、なでなでしながら、カードにシールをはってあげます。

「今日は、これから何するの?」と聞いたら、

「二度寝します!」だそうです。

(いいです!この、朝の光シャワーを浴びることが大事なんです!)

「二度寝します!」だそうです。

(いいです!この、朝の光シャワーを浴びることが大事なんです!)

ラジオ体操②

おうちの庭でしている地区。

2戸ですが、にぎやか。

保育園・幼稚園の妹弟さんたちが参加してくれているから。

今日は、前回いなかった弟君も来ています。

2戸ですが、にぎやか。

保育園・幼稚園の妹弟さんたちが参加してくれているから。

今日は、前回いなかった弟君も来ています。

「みんな、円くなって!」

4年生のお兄ちゃんが声をかけてから、はじまりました。

4年生のお兄ちゃんが声をかけてから、はじまりました。

ママたちは、土曜日の廃品回収について、

「今年、前日声かけしたのがよかったみたいよ、来年は・・・。」

と、今年の反省と、来年度の役割分担のお話も、されていました。

(ありがとうございます!)

「今年、前日声かけしたのがよかったみたいよ、来年は・・・。」

と、今年の反省と、来年度の役割分担のお話も、されていました。

(ありがとうございます!)

体操が終わったら、「じゃあね!」

2年生のお兄ちゃんが、妹たちをおんぶして、おうちに入っていくのを見ながら

「さっ、今からみんなの歯みがきです!!」とママ。

(すごい!朝ごはんのあとの歯みがきも、夏休まない!)

「さっ、今からみんなの歯みがきです!!」とママ。

(すごい!朝ごはんのあとの歯みがきも、夏休まない!)

もう一戸の子どもたちは、おしゃべりしながら、おうちに向かって歩いて戻ります。

途中、「見て!きれいな花がここにもあるよ。」などなど。

新築中のおうちも、にっこり見上げながら。

子どもの「脳」の発達には順序があります。

大切なのは、その発達の順番に沿って、脳を育てることです。

脳育ては、よく、家づくりにたとえられます。

大切なのは、その発達の順番に沿って、脳を育てることです。

脳育ては、よく、家づくりにたとえられます。

1階の基礎ができていないのに、2階をつくると家が崩れるように、

1階の脳を、しっかりと。

1階の脳を、しっかりと。

1階の脳、つまり大脳や脳幹を育てるもとは、

「太陽の動きに合わせた、起床や就寝」

「規則正しい食事」

「ふれあい」や「声かけ」

「散歩」など。

「太陽の動きに合わせた、起床や就寝」

「規則正しい食事」

「ふれあい」や「声かけ」

「散歩」など。

生活習慣を整えることが、1階の脳「生きるための脳」をしっかりつくります。

こ~んなに集まりました!

えっ??いいの?

小学校ホームページ 学校生活トップの写真に!?

(おいしそうな)お酒がずらり!

(おいしそうな)お酒がずらり!

いえいえ、いいんです。

これは、ほんの一部。

これは、ほんの一部。

8月19日(土)

この日は、中原小学校の廃品回収でした。

この日は、中原小学校の廃品回収でした。

普段はキュウリを入れるコンテナ。

今日は、空きビンがこんなに!

今日は、空きビンがこんなに!

初めて参加の校長先生が、どんどん届くビンを運びながら

「こんなに一升瓶が多い廃品回収は初めて!」と。

「こんなに一升瓶が多い廃品回収は初めて!」と。

子どもたちは、自分の地区から集めたビンをおろし、ついているキャップを外したり、種類別にならべたりもしました。

(ビン迷路みたいになってきたので遊んだり、ちょっぴりぶつかって、ドミノ倒しがおこったり・・・ふふっ)

キャップを外しながら、「臭いで酔っぱらいそう・・・。」とも言っていました。

(ビン迷路みたいになってきたので遊んだり、ちょっぴりぶつかって、ドミノ倒しがおこったり・・・ふふっ)

キャップを外しながら、「臭いで酔っぱらいそう・・・。」とも言っていました。

学校は、7時にはじまりとお知らせしていましたが、地区によっては6時台から各お家をまわって、集めたそうです。

ベビーカーの赤ちゃんから、小学生・中学生・保護者の方・おじいちゃん・おばあちゃん・先生たち・・・お会いした方の顔を浮かべると、90人くらいいたと思いますが、きっとお家ではもっと、そして、ご近所の方々も、いっぱいお手伝いくださったことだと思います。

「こぉんなにたくさん、だれが飲んだんですか?」と子どもから質問。

「あのね・・・。」

「あのね・・・。」

子どもたちのため(?)に、中原地域の皆々様。

毎年、本当に、ありがとうございます。

トラックからケースをおろし、みんなで入れて、運んで。

業者の方が、それはそれは手早く、上手に、安全に、積込んでくださいました。

毎年、本当に、ありがとうございます。

トラックからケースをおろし、みんなで入れて、運んで。

業者の方が、それはそれは手早く、上手に、安全に、積込んでくださいました。

最後にPTA会長さんから

「みなさん、今日はありがとうございました。お酒はこれからも、一升瓶で買いましょう!」

とごあいさついただいて、学校から連絡をして、解散をしました。

「みなさん、今日はありがとうございました。お酒はこれからも、一升瓶で買いましょう!」

とごあいさついただいて、学校から連絡をして、解散をしました。

お疲れ様でした!

(汗びっしょりになったので、のどがかわきましたねぇ。えっと・・・)

(汗びっしょりになったので、のどがかわきましたねぇ。えっと・・・)

夏休みのプール 最終日

8月18日(金)

今日は、夏休みのプール最終日でした。

今年、いつもの夏より暑かったので、プールで泳ぐことが出来て、よかったです。

今日は、夏休みのプール最終日でした。

今年、いつもの夏より暑かったので、プールで泳ぐことが出来て、よかったです。

そんな暑い中で、22戸の保護者の方には、休み中、何回も当番が回って来る、たいへんなプール監視だったと思います。

全員を安全に見守っていただき、どうもありがとうございました。

宿題の絵日記が、1枚まだなら、今日の様子をおすすめしたくなる、キラッキラのプールでした。

全員を安全に見守っていただき、どうもありがとうございました。

宿題の絵日記が、1枚まだなら、今日の様子をおすすめしたくなる、キラッキラのプールでした。

6年生が、「小学校での、夏休みプールが終わってしまいました。」と言って帰りました。

運動場に、キャッチボールをして来ている子がいます。

8月18日は「高校野球の日」でした。

8月18日は「高校野球の日」でした。

昨日、熊本県代表の秀岳館は、残念ながら敗れてしまいました。

野球の監督が、選手にサインを送るのをよく見ると思いますが、あれは、「起源」に手話がかかわっているのだそうです。

審判の「アウト」「セーフ」「ストライク」などのジェスチャーが使われるようになったのも、耳の聞こえないメジャーの選手が、1球1球審判の口を読んでいたけど、それでは、バッティングリズムが崩れてしまう。

一計を案じて、3塁コーチにサインを出してもらったのが、はじまりだったそうですよ。

困っていることや、お願いしたい事を伝えて、それを丁寧に対応して始まり、そのことが、み~んなにとってよくなって、今ではステータスに。

こういうことって、わりと他にもいっぱいあるんですよ。

野球の監督が、選手にサインを送るのをよく見ると思いますが、あれは、「起源」に手話がかかわっているのだそうです。

審判の「アウト」「セーフ」「ストライク」などのジェスチャーが使われるようになったのも、耳の聞こえないメジャーの選手が、1球1球審判の口を読んでいたけど、それでは、バッティングリズムが崩れてしまう。

一計を案じて、3塁コーチにサインを出してもらったのが、はじまりだったそうですよ。

困っていることや、お願いしたい事を伝えて、それを丁寧に対応して始まり、そのことが、み~んなにとってよくなって、今ではステータスに。

こういうことって、わりと他にもいっぱいあるんですよ。

お盆明け

8月17日

お盆明けは、16日からまた、みんなでラジオ体操をしています。

ラジオ体操、第2まで上手になったね。

みんなの前に立っている3人、ちゃんと右左を反対にしようと、意識しているのも伝わりました。

毎回終わったら、地区長さんからカードに印をもらいます。

小学生の後に並んでいた、大人の方もです。

「私もカードをもらったから。印をもらいだしたら、続けるとうれしいですもんね。」と。

お盆明けは、16日からまた、みんなでラジオ体操をしています。

ラジオ体操、第2まで上手になったね。

みんなの前に立っている3人、ちゃんと右左を反対にしようと、意識しているのも伝わりました。

毎回終わったら、地区長さんからカードに印をもらいます。

小学生の後に並んでいた、大人の方もです。

「私もカードをもらったから。印をもらいだしたら、続けるとうれしいですもんね。」と。

お寺には、お盆にお供えした花が、まだきれいにありました。

お盆にはみなさん、お亡くなりになった方のことを思い、手を合わせたことでしょう。

その中には、戦争で亡くなった方も・・・。

8月15日は72年目の終戦記念日でした。

その中には、戦争で亡くなった方も・・・。

8月15日は72年目の終戦記念日でした。

かけっこ教室

16日の朝、天気は雨。

「かけっこ教室は、予定通りします。」と、安心安全メールが届きました。

体育館でしたが、始まりはいつものようにラダーから。

「かけっこ教室は、予定通りします。」と、安心安全メールが届きました。

体育館でしたが、始まりはいつものようにラダーから。

久しぶりだから、お友だちと、休み中のことを話したりもしながら・・・。

今朝、牛の赤ちゃんがうまれたこと

先週、野球の試合で、銅メダルをとったこと

お母さんと、料理をして写真をとったこと、

あじを731匹と、さばを3匹釣ったこと、

昨日、温泉プールで泳いできたこと、

ふくし夏祭りでバレエをしたこと(ちょっと間違ったけど・・・とニッコリ)、

甲子園のテレビ観戦、キャッチャーの後ろの少年たちのこと

世界陸上のボルトのこと

などなど・・・(あれっ?だれも宿題のことは、話題にしていなかったな。)

今朝、牛の赤ちゃんがうまれたこと

先週、野球の試合で、銅メダルをとったこと

お母さんと、料理をして写真をとったこと、

あじを731匹と、さばを3匹釣ったこと、

昨日、温泉プールで泳いできたこと、

ふくし夏祭りでバレエをしたこと(ちょっと間違ったけど・・・とニッコリ)、

甲子園のテレビ観戦、キャッチャーの後ろの少年たちのこと

世界陸上のボルトのこと

などなど・・・(あれっ?だれも宿題のことは、話題にしていなかったな。)

その次は、低~いハードルみないなのを、ももをあげてこえます。

はじめは、リズムがむずかしいみたいでしたが、先生の「パンパンパン」と叩く手拍子のリズムにあわせて、みんなできていきました。

はじめは、リズムがむずかしいみたいでしたが、先生の「パンパンパン」と叩く手拍子のリズムにあわせて、みんなできていきました。

それから、2組に分かれて、5人ずつのチーム。

ボールをマーカーのところでパスしながら、ジグザグに進み、ゴールまで。

ボールをマーカーのところでパスしながら、ジグザグに進み、ゴールまで。

競争ですから、焦ります。

でも、激しかったり、雑に投げたりすると、落としてしまいます。

「落ち着いて」と声をかけたり、低学年の女の子には、優しくボールをあげて、高学年同士のパスはシュッとスピードをつけたりを自然にチームで。

でも、激しかったり、雑に投げたりすると、落としてしまいます。

「落ち着いて」と声をかけたり、低学年の女の子には、優しくボールをあげて、高学年同士のパスはシュッとスピードをつけたりを自然にチームで。

(よくまあ、休み時間の、「縦割り班遊び」の延長みたいな、でも、汗だっくだくになる意地悪メニューを、コーチは思いつくものです・・・。

「やりたいことがいっぱいあるんですよ!」と、言ってはいましたが・・・)

「やりたいことがいっぱいあるんですよ!」と、言ってはいましたが・・・)

さて、お次のメニュー。

1辺5mの正方形4か所の角に、一人ずつ。

その4人で、中央に置かれたの15個のマーカーを、一つずつとって来て、自分のところに4つ集めます。

他の人の、マーカーをとってもよいのです。

コーチの「用意、ドン!」の「用意!」の時から、ものすごい緊張感。

「ドン!」でまず1つマーカーをとり、続けて4つを取る子もいれば、他の人のマーカーを狙う子も。

作戦はそれぞれ。(きょうだいげんかに、なりそうな子もいました・・・!)

なんか自然と、ものすごい速いチョコチョコ走り、マーカーを取るために低い前傾姿勢、とったら急いで向きをかえての切り替え・・・。

負けられない!ともうみんな、頭からも汗がたらったらです。

1辺5mの正方形4か所の角に、一人ずつ。

その4人で、中央に置かれたの15個のマーカーを、一つずつとって来て、自分のところに4つ集めます。

他の人の、マーカーをとってもよいのです。

コーチの「用意、ドン!」の「用意!」の時から、ものすごい緊張感。

「ドン!」でまず1つマーカーをとり、続けて4つを取る子もいれば、他の人のマーカーを狙う子も。

作戦はそれぞれ。(きょうだいげんかに、なりそうな子もいました・・・!)

なんか自然と、ものすごい速いチョコチョコ走り、マーカーを取るために低い前傾姿勢、とったら急いで向きをかえての切り替え・・・。

負けられない!ともうみんな、頭からも汗がたらったらです。

次はマット。

前転してから、ダッシュ。

後転してからダッシュ。

えんぴつ回りしてから、ダッシュ。

そのあと、走り幅跳びのジャンプをしました。

前転してから、ダッシュ。

後転してからダッシュ。

えんぴつ回りしてから、ダッシュ。

そのあと、走り幅跳びのジャンプをしました。

かけっこ教室が終わったころには、青空に。

持ってきていた、3時間充電して20分飛ぶラジコンを、運動場で飛ばして、遊んでから帰りました。

持ってきていた、3時間充電して20分飛ぶラジコンを、運動場で飛ばして、遊んでから帰りました。

お休みかニャ?

小雨。

ラジオ体操会場で、みんなを待っていたくうちゃん。

ラジオ体操会場で、みんなを待っていたくうちゃん。

8月10日(木)朝から雨が降ったり、晴れたり・・・。

今日も、ミニオンズみたいな、かわいいひやけのめがねをかけたきょうだいが、図書室に来て、本を5冊ずつかりて帰りました。

運動場で、遊ぶ子もいました。

運動場で、遊ぶ子もいました。

明日11日は「山の日」です。

そして、12日 土曜、13日 日曜。

それから、14日 月曜 15日 火曜は、学校は閉庁です。

そして、12日 土曜、13日 日曜。

それから、14日 月曜 15日 火曜は、学校は閉庁です。

普段は静かな中原ですが、お盆の帰省や行事、観光地ですのでお客さんで、車の通りが多くなることが予想されます。

自転車に乗るとき、道路を渡るときは、いつも以上に、気を付けて、安全に過ごしてください。

自転車に乗るとき、道路を渡るときは、いつも以上に、気を付けて、安全に過ごしてください。

「平和」その2

8月9日(水)

今週、南小国町のケーブルテレビやみなみチャンネル新聞で、8月1日の「かけっこ教室」の様子が流れています。

(ちょうど世界陸上も・・・)

本日のかけっこは教室は、雨のため中止となってしまいました。

参加予定だったお友だちは、どんな一日を過ごしたかなぁ?

(次回は16日!)

今週、南小国町のケーブルテレビやみなみチャンネル新聞で、8月1日の「かけっこ教室」の様子が流れています。

(ちょうど世界陸上も・・・)

本日のかけっこは教室は、雨のため中止となってしまいました。

参加予定だったお友だちは、どんな一日を過ごしたかなぁ?

(次回は16日!)

今日、中原小学校に、図書の本を借りに来た子たちは、すっかりひやけをしていていました。

(ゴーグルやけで、ミニオンズみたいに、かわいいめがねをしているようでした。)

(ゴーグルやけで、ミニオンズみたいに、かわいいめがねをしているようでした。)

今日は長崎原爆の日。

写真は、五月の修学旅行で、語り部さんのお話を聴いているときのです。

写真は、五月の修学旅行で、語り部さんのお話を聴いているときのです。

「原爆の時、すべて焼け野原

そして、人は黒焦になり

誰しも、水をほしがりました

どうぞ、花に水を与えてください」

そして、人は黒焦になり

誰しも、水をほしがりました

どうぞ、花に水を与えてください」

雨や雷が「かけっこ教室」を中止にして、残念に思いました。

でも、癒えることのない痛みや、忘れてはならない、語り部さんたちの教えてくれたことを「思い出しなさい!」というメッセージだったのかも・・・とも。

でも、癒えることのない痛みや、忘れてはならない、語り部さんたちの教えてくれたことを「思い出しなさい!」というメッセージだったのかも・・・とも。

「平和」

今日(8月7日)のラジオ体操

この地区の集合場所は、ごみ収集所。

道路を通る車のじゃまにならないようにと、朝陽に向かって、三人並んで体操しています。

終わってから、旅行のことや、きょうだいの体調のことなど話をしながら、かわいいシールをカードに貼って、家に戻りました。

この地区の集合場所は、ごみ収集所。

道路を通る車のじゃまにならないようにと、朝陽に向かって、三人並んで体操しています。

終わってから、旅行のことや、きょうだいの体調のことなど話をしながら、かわいいシールをカードに貼って、家に戻りました。

みんな、夏休みもしっかりと朝ごはんを食べています。

それも、自分だけではありません。

(おなかに赤ちゃんがいる)牛さんにも、毎日朝ごはんをあげていました。

「ぼく、今度、広島に家族で旅行に行くんですよ!厳島神社って知ってますか?」と、予定をにこにこ話してくれながら。

昨日(8月6日)は、広島原爆投下の日でした。

「平和」思いをつなぐ子どもたちに・・・。

それも、自分だけではありません。

(おなかに赤ちゃんがいる)牛さんにも、毎日朝ごはんをあげていました。

「ぼく、今度、広島に家族で旅行に行くんですよ!厳島神社って知ってますか?」と、予定をにこにこ話してくれながら。

昨日(8月6日)は、広島原爆投下の日でした。

「平和」思いをつなぐ子どもたちに・・・。

虹

4日早朝、上中原担当の先生が、公民館にラジオ体操に行ったとき、虹を見つけました。(写真)(同じとき、グランドの草取りしていた先生も、虹を見たのだそうですよ。)

今日の、ラジオ体操写真。

おうちの前の庭でされている地区です。

2戸ですが、大人2人、小学生4人、ちびっこ3人の計9名と、わんこちゃんで、にぎやかにしています。

ご近所に、来年中原小1年生も2名います!

「しばらく小学生が増えますよ!」とのこと。うれしいです。

おうちの前の庭でされている地区です。

2戸ですが、大人2人、小学生4人、ちびっこ3人の計9名と、わんこちゃんで、にぎやかにしています。

ご近所に、来年中原小1年生も2名います!

「しばらく小学生が増えますよ!」とのこと。うれしいです。

学校から二番目に遠い地区です。

昨年度は、1年生ひとりでしたから、安全上、車での送迎が多かったのですが、転入により、今年は、4年生の登校班長さんを頭に、毎日朝の光シャワーを浴びながら、5人で歩いて登校していました。

7月はじめは、学校に着くともう、汗びっしょりになっていましたね。

昨年度は、1年生ひとりでしたから、安全上、車での送迎が多かったのですが、転入により、今年は、4年生の登校班長さんを頭に、毎日朝の光シャワーを浴びながら、5人で歩いて登校していました。

7月はじめは、学校に着くともう、汗びっしょりになっていましたね。

ラジオ体操会場のおうちのおばあちゃんは、毎朝5時前から、だんごを作っています。

庭に集まっているみんなに「おはよう」を言う時は、だんごつくりを終えて、野菜を収穫してきて・・・と、二仕事(ふたしごと)を終えたときでした。

体操を終えて車のところに行くまでに、何人もの方が、「暑くなると、ハウスの仕事はできんからね。」と、ハウスのパセリを収穫されていたり、「朝のうちに・・・」と、きゅうりやなすなど野菜をとったり、草切りなどされていました。

ほ~んと、中原の朝は、気持ちがいいです。

庭に集まっているみんなに「おはよう」を言う時は、だんごつくりを終えて、野菜を収穫してきて・・・と、二仕事(ふたしごと)を終えたときでした。

体操を終えて車のところに行くまでに、何人もの方が、「暑くなると、ハウスの仕事はできんからね。」と、ハウスのパセリを収穫されていたり、「朝のうちに・・・」と、きゅうりやなすなど野菜をとったり、草切りなどされていました。

ほ~んと、中原の朝は、気持ちがいいです。

「明日もさわやかに」

8月3日(木)

1年生のおうちの玄関に、学校から持って帰っている朝顔がきれいに咲いていました。

朝顔はたっぷり寝るから、朝、花が咲くのだそうです。(日没からの時間で、咲く時間がきまるのです)

みなさま、お目覚めはいかがでしょうか?

1年生のおうちの玄関に、学校から持って帰っている朝顔がきれいに咲いていました。

朝顔はたっぷり寝るから、朝、花が咲くのだそうです。(日没からの時間で、咲く時間がきまるのです)

みなさま、お目覚めはいかがでしょうか?

調べてみると、朝顔の花言葉はいくつもあります。

「愛情の絆」周囲の物につるを絡ませて、するすると伸びていく様子からだそうです。(うん、まあ確かに、絡ませて伸びています。)

「短い愛」朝、開花して日中にはしぼんでしまう花の様子からだそうです。(なんだかちょっと、小学1年生!!というイメージとは距離が・・・。

「明日もさわやかに」夏の朝を彩る花という印象から。(これこれ!)

「愛情の絆」周囲の物につるを絡ませて、するすると伸びていく様子からだそうです。(うん、まあ確かに、絡ませて伸びています。)

「短い愛」朝、開花して日中にはしぼんでしまう花の様子からだそうです。(なんだかちょっと、小学1年生!!というイメージとは距離が・・・。

「明日もさわやかに」夏の朝を彩る花という印象から。(これこれ!)

中原の中は、ラジオがうまく入らないところがあります。

この地区は、お父さんが毎朝、車で一緒に来てくれて、車からCDでラジオ体操をかけてくれています。

おばあちゃんが「わたしも体を動かせます。学校があっているときと、同じ時間に起きるからいいですね。」と話してくださいました。

保育園の妹も一緒にして、終わったら、5年生のリーダーさんから、シールをもらっておうちに戻りました。

この地区は、お父さんが毎朝、車で一緒に来てくれて、車からCDでラジオ体操をかけてくれています。

おばあちゃんが「わたしも体を動かせます。学校があっているときと、同じ時間に起きるからいいですね。」と話してくださいました。

保育園の妹も一緒にして、終わったら、5年生のリーダーさんから、シールをもらっておうちに戻りました。

葉月

8月1日の朝、お寺でラジオ体操をしている地区です。

中原小児童8名 保護者5名 中学生(児童のお兄ちゃん)2名 地域の方(ちょいと前の保護者)2名の総勢17名と、ゆきちゃん(わんこ)でしています。

中原小児童8名 保護者5名 中学生(児童のお兄ちゃん)2名 地域の方(ちょいと前の保護者)2名の総勢17名と、ゆきちゃん(わんこ)でしています。

「今日はだれが前にでるか~い?」」

みんなは仏様側に、横一列に並び、日替わりで前に出る子がいるようです。

毎日参加してくれている、中学生のお兄ちゃんたち、ありがとう!

今日もこの後、部活動があるので、学校に行くのだと言っていました。

みんなは仏様側に、横一列に並び、日替わりで前に出る子がいるようです。

毎日参加してくれている、中学生のお兄ちゃんたち、ありがとう!

今日もこの後、部活動があるので、学校に行くのだと言っていました。

6年生の地区長さんが、終わってから、みんなのカードにしるしつけてあげます。

地域の方のカードにも!!

地域の方のカードにも!!

「今日はかけっこ教室だから、ほら!」と、ブルーのウエアを見せてくれながら、はりきっての「おはよう。」もありました。

「今朝も、(牛に)えさやりしてきたから!ここがちょっとよごれました。」とハーフパンツをはたきながらの、大人のような「おはよう。」もありました。

「今朝も、(牛に)えさやりしてきたから!ここがちょっとよごれました。」とハーフパンツをはたきながらの、大人のような「おはよう。」もありました。

中原も子どもが少なくなっているので、ラジオ体操を各地区でしようとすると、自分の家だけ・・・という地区がいくつかあります。

だけど、保護者の方がこの地区(お寺)まで、毎朝車に乗せて、ラジオ体操をしに来てくれています。

毎日の送迎、ありがとうございます。

だけど、保護者の方がこの地区(お寺)まで、毎朝車に乗せて、ラジオ体操をしに来てくれています。

毎日の送迎、ありがとうございます。

八月「葉月」になりました。

「葉落(はおち)月」から「葉月」となったそうです。

葉が落ちるのは秋では? 旧暦では、8月は秋なのです。

・・・現実は夏!(汗)!

プールの水も、お湯加減はどう?とうかがいたくなる、ここ数日です。

「葉落(はおち)月」から「葉月」となったそうです。

葉が落ちるのは秋では? 旧暦では、8月は秋なのです。

・・・現実は夏!(汗)!

プールの水も、お湯加減はどう?とうかがいたくなる、ここ数日です。

「おはにゃん」

中原元気プラザで、ラジオ体操の子どもたち(&ねこのくぅちゃん)。

「昨日の、瓜上(地域)のおまつり、おもしろかったぁ。」

「射的した?」

「おれ、野球の試合で行けんかったぁ。」

なんて言いながら始まりを待ちまして・・・。

「射的した?」

「おれ、野球の試合で行けんかったぁ。」

なんて言いながら始まりを待ちまして・・・。

「今日は、かててもらおかね。」

と、熊の座神社の階段を2往復をしてきた、という地域の方(町議さん)も一緒に、体操をしました。

と、熊の座神社の階段を2往復をしてきた、という地域の方(町議さん)も一緒に、体操をしました。

終わってから、(毎朝、おなかに弟が乗って、起こしてくれているという)6年生の地区長さんに、かわいいシールをラジオ体操カードにはってもらって、おうちに戻っていました。

今日もよい一日に!

開花中(Live!)

理科の先生から、「ちょうど、朝の今頃ですよ!」と誘われて見に行くと・・・・イネの花が咲いていました!

5年生が、武田さんから苗をいただいて、育てているバケツ稲です。

5年生が、武田さんから苗をいただいて、育てているバケツ稲です。

「8月の中ごろイネは花を咲かせるよ。二枚のえい(実るともみがらになる)が開いておしべが出たらそれがイネの開花。受粉したら1~2時間のうちに閉じてしまう。映画より短いイネのドラマ」(8月号ちゃぐりんより)

「いいね!」

かけっこ教室①

長期のお休みの時、恒例になってきました「中原かけっこ教室」今シーズンの第1回目でした。

準備運動の後、雨でしっとりやわらかい運動場を、まずは「はだし」で、足裏を意識して歩きました。

はだしになることが減っている子どもたちに、着地の時に体重を乗せたいポイント(母指球)があるのだそうで・・・。

そして、はだしのままでラダー。つま先でちょこちょこするのが、はだしなので、よくわかりました。

それにしても、ラダーが上手になりましたね。

はじめの頃(昨年の夏だったかしら・・・)は、ひとつひとつ口で説明して、コーチが横について、ゆ~っくりでしたが、もう動きを覚えているので、トントントン!とメニューが進みました。

合間の休憩で、「I'm hot!」と水分をとったり、今日の午後に遊ぶ約束をしたり、宿題の進度を聞き合ったり、じゃれあったりしながら・・・。

最後はチームに分かれてリレー。走る順番決めは、チームごとに。1.2.3年生はワープレーンです。

みんな、たらりと汗をかきながら、バトンを渡していました。

それにしても、ラダーが上手になりましたね。

はじめの頃(昨年の夏だったかしら・・・)は、ひとつひとつ口で説明して、コーチが横について、ゆ~っくりでしたが、もう動きを覚えているので、トントントン!とメニューが進みました。

合間の休憩で、「I'm hot!」と水分をとったり、今日の午後に遊ぶ約束をしたり、宿題の進度を聞き合ったり、じゃれあったりしながら・・・。

最後はチームに分かれてリレー。走る順番決めは、チームごとに。1.2.3年生はワープレーンです。

みんな、たらりと汗をかきながら、バトンを渡していました。

最後は整理運動。

「今日は、つま先を使って走るメニューだったから、意識できた人はここがちょっと痛くなるよ。」と、ふくらはぎのところを押さえて、ストレッチするように言って今日のかけっこ教室を終えました。

片づけしながらコーチが、「あいたたた、もう、子どもと一緒には走れないなぁ・・・。」とかなんとか言っていましたが、つい先日は「東京五輪に出たいなあ・・。」なんてつぶやいていましたから。

おつかれサマー。

「今日は、つま先を使って走るメニューだったから、意識できた人はここがちょっと痛くなるよ。」と、ふくらはぎのところを押さえて、ストレッチするように言って今日のかけっこ教室を終えました。

片づけしながらコーチが、「あいたたた、もう、子どもと一緒には走れないなぁ・・・。」とかなんとか言っていましたが、つい先日は「東京五輪に出たいなあ・・。」なんてつぶやいていましたから。

おつかれサマー。

夏休・・・まない!

昨日、今日と、阿蘇郡市の大会がありました。

その1 水泳記録会

24日(月)一の宮のアゼリアで、阿蘇郡市水泳記録会がありました。

本校から、4.5.6年生7名が初参加しました。

体育の時間練習した、中原小のプールは屋外、25メートルです。

アゼリアは、屋内50メートルプール。そのうえ、観覧席からの圧倒されそうな応援の中で、緊張もありましたが、みんな練習の成果を発揮して、泳ぎきりました。

参加した子どもの感想

「深くて、プールから上がるとき、やっとでした!」

「なんか、25メートルじゃないから、いつもとちがいました。」

「町の水泳記録会より、はやい人がたくさんいました。」

「泳ぎやすかったです。」

24日(月)一の宮のアゼリアで、阿蘇郡市水泳記録会がありました。

本校から、4.5.6年生7名が初参加しました。

体育の時間練習した、中原小のプールは屋外、25メートルです。

アゼリアは、屋内50メートルプール。そのうえ、観覧席からの圧倒されそうな応援の中で、緊張もありましたが、みんな練習の成果を発揮して、泳ぎきりました。

参加した子どもの感想

「深くて、プールから上がるとき、やっとでした!」

「なんか、25メートルじゃないから、いつもとちがいました。」

「町の水泳記録会より、はやい人がたくさんいました。」

「泳ぎやすかったです。」

「どうして参加しようと思ったの?」とたずねたら、先生からお話を聞いて「なんとなく」とか「やってみようかなと思って・・・。」とかだそうでした。

大会運営の先生方、こうした機会をありがとうございました。

初めてのことにも何にでも、まずはチャレンジ!の気持ちがわいてくるって、子どもはすごいですね。

大会運営の先生方、こうした機会をありがとうございました。

初めてのことにも何にでも、まずはチャレンジ!の気持ちがわいてくるって、子どもはすごいですね。

その2 童話発表会

25日(火)阿蘇小学校で、阿蘇郡市童話発表会がありました。

校内予選で、高学年・低学年の、代表者が決まってからも毎日、学校やおうちで、練習を積み重ね、今日の発表を迎えました。

会場から「とてもがんばっていました!」と、担任の先生方からの報告がありました。

(午後のプールには、終わって二人とも、にっこにこで泳ぎに来ていましたね。)

25日(火)阿蘇小学校で、阿蘇郡市童話発表会がありました。

校内予選で、高学年・低学年の、代表者が決まってからも毎日、学校やおうちで、練習を積み重ね、今日の発表を迎えました。

会場から「とてもがんばっていました!」と、担任の先生方からの報告がありました。

(午後のプールには、終わって二人とも、にっこにこで泳ぎに来ていましたね。)

よく長~い本を覚えきれるもんだなぁ・・・と感心しています。

童話発表は、本の丸暗記のように思ってしまっているからでした。

でも、「童話発表は「おはなし」です。齋藤孝氏の音読のすすめにもあるように、(毎日、宿題の音読にお付き合いいただいている保護者の方、なんとなくお気づきだと思いますが)本の「文字」だけでなく、声に出すことで、耳から入るリズムなど、いろんな表現が、たのしみをふやしてくれます。」とのこと。

寝る前、お布団の中で「作り話で童話発表会」なんて、いかがでしょうか?

童話発表は、本の丸暗記のように思ってしまっているからでした。

でも、「童話発表は「おはなし」です。齋藤孝氏の音読のすすめにもあるように、(毎日、宿題の音読にお付き合いいただいている保護者の方、なんとなくお気づきだと思いますが)本の「文字」だけでなく、声に出すことで、耳から入るリズムなど、いろんな表現が、たのしみをふやしてくれます。」とのこと。

寝る前、お布団の中で「作り話で童話発表会」なんて、いかがでしょうか?

AM6:30

あたーらしい あーさがきた きぼーおの あさーだ♪

夏休み初日。

先日の地区児童会で、夏休みのラジオ体操と、ボランティア活動などを話し合いました。

先日の地区児童会で、夏休みのラジオ体操と、ボランティア活動などを話し合いました。

この地区は、ラジオ体操の集合場所が、自宅から少し遠いから・・・と、一年生の保護者の方が一緒についてきてくださって。

第2体操までを終えてから、公民館の掃除をして、家に戻りました。

第2体操までを終えてから、公民館の掃除をして、家に戻りました。

また、別の地区は、6時半に一度ラジオ体操を終えて、9時半に学校に集合し、草取りをしました。

早朝、そして暑い中、おつかれさまでした。

朝の光には、特別のホルモンがあり、体の奥の方にある体内時計を整えています。ほんの少~しずつたまる力です。

でも、この時計が乱れると、元に戻すのには、たくさんの時間がかかりますよ。

でも、この時計が乱れると、元に戻すのには、たくさんの時間がかかりますよ。

収穫

咀嚼(そしゃく)すること、飲み込むこと、舌を使うこと、いろんな味を経験すること、おはしのにぎり方、行儀やマナー・・・毎日の給食は、おなかを満腹にするだけではなくて、いろいろなことを、おいしく、たのしみながら、脳とからだに教えてくれています。

7月20日は午前中授業、給食はありませんでした。

(夏休み中も、給食がありません。次の給食は、8月29日です。)

(夏休み中も、給食がありません。次の給食は、8月29日です。)

2年生とかがやきさん。育ててきた野菜と(自然の味にこだわる、担任の先生のおうちの高級お肉と)、持ち寄ったごはんで、カレーライスを。それから、野菜サラダを作って食べました。

夏休み前日。

今年、5.6年生が、お誕生日企画をしてくれています。

朝ランのあと、夏休み中にお誕生を迎える3人の、お祝いがありました。

その後、草取りをいつも通りに。

毎日毎日、5.6年生を中心に、道具や草のお片付け、ありがとう!でした。

朝ランのあと、夏休み中にお誕生を迎える3人の、お祝いがありました。

その後、草取りをいつも通りに。

毎日毎日、5.6年生を中心に、道具や草のお片付け、ありがとう!でした。

そのあと、1年生は畑へ。

春に上島さんからいただいたひまわりが、こ~んなに大きくなりました!

春に上島さんからいただいたひまわりが、こ~んなに大きくなりました!

各教室では第1ステージのふりかえりカードを記入したり、夏休みについてのお話と、宿題が配られたとき「ガガガガーン♪」という小さな声で歌うのが聞こえました・・・(けど、がんばってね!)

帰る前に、全校集会で、校長先生と生徒指導の島田先生から、有意義で安全な夏休みにするために・・・と、お話がありました。

推戴式!?

7月19日午前、市原小学校で、5.6年生の水泳記録会がありました。

出発前、すでに水着に着替え(今にも泳ぎだしそう)ていました。

職員室の先生の「行ってらっしゃい」の時も水着。(バスも水着のままで行きました!)

市原小は新しいプールで、コースロープを準備してくださっていました。

とても泳ぎやすかったそうです。

個人もリレーも好成績でした。

出発前、すでに水着に着替え(今にも泳ぎだしそう)ていました。

職員室の先生の「行ってらっしゃい」の時も水着。(バスも水着のままで行きました!)

市原小は新しいプールで、コースロープを準備してくださっていました。

とても泳ぎやすかったそうです。

個人もリレーも好成績でした。

7月20日、学校のプールで、着衣水泳をしました。

水の事故からいのちを守るにはどうしたらよいか。

重くて、思うように泳げない経験をしてみて、服を着て水には入らない!と約束をしました。

ファーストステージ、水の事故なく、水泳ができました。

夏休みも、安全に!

水の事故からいのちを守るにはどうしたらよいか。

重くて、思うように泳げない経験をしてみて、服を着て水には入らない!と約束をしました。

ファーストステージ、水の事故なく、水泳ができました。

夏休みも、安全に!

水!水!水!

1年生が、生活科で、「水でっぽう」を作りました。「シャボン玉」もしていました。テーマパークのイベントみたいに、興奮していました!

水をかけあったり、どうやったらうまく水がでるか、工夫したりもしていました。

いや~、かわいかったです。

18日の放課後、水泳部活動の最終日となりました。

19日は、市原小学校で町内水泳記録会。24日は、郡市水泳記録会です。

水をかけあったり、どうやったらうまく水がでるか、工夫したりもしていました。

いや~、かわいかったです。

18日の放課後、水泳部活動の最終日となりました。

19日は、市原小学校で町内水泳記録会。24日は、郡市水泳記録会です。

18日の業間、生活集会でした。

各学級、教室黒板の右側には、その日の目標が書いてあります。

朝の会で目標を決め、帰りの会で、その目標と月目標の達成度をふりかえったり、きらりさんを発表したりして、取組を「意識」して「日常化」しています。

生活集会では、各学級、月目標の反省と、来月(8.9月)の目標の発表をしました。

各学級、教室黒板の右側には、その日の目標が書いてあります。

朝の会で目標を決め、帰りの会で、その目標と月目標の達成度をふりかえったり、きらりさんを発表したりして、取組を「意識」して「日常化」しています。

生活集会では、各学級、月目標の反省と、来月(8.9月)の目標の発表をしました。

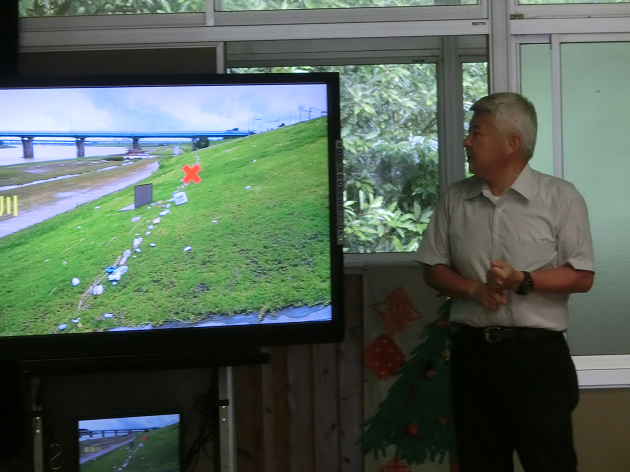

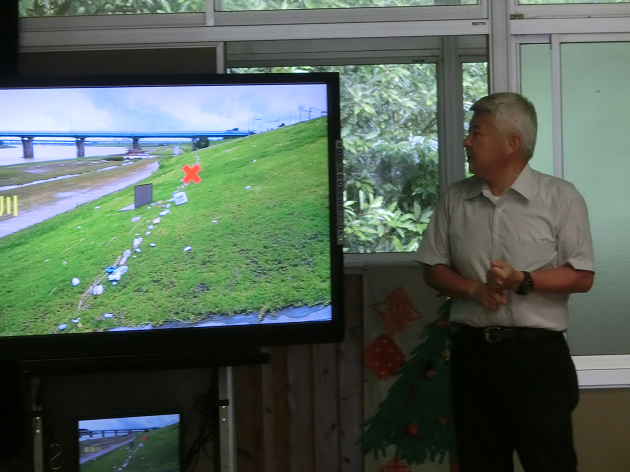

校長先生のお話では、先週、福岡に行ったときに撮った、川付近の写真を見せてくれました。

川の横に一列に並んでいるゴミを指して、「これはどうしてかな?」

先日の豪雨により「ここまで水がきたんだよ」と、急な増水をイラストで教えてくれました。

「自分で考えて行動し、命を守るのです!」と。

生活集会前の昼休みは快晴、帽子をかぶって運動場で遊んでいましたが、校長先生のお話の最中から、急な雨になりました。

川の横に一列に並んでいるゴミを指して、「これはどうしてかな?」

先日の豪雨により「ここまで水がきたんだよ」と、急な増水をイラストで教えてくれました。

「自分で考えて行動し、命を守るのです!」と。

生活集会前の昼休みは快晴、帽子をかぶって運動場で遊んでいましたが、校長先生のお話の最中から、急な雨になりました。

English Friday

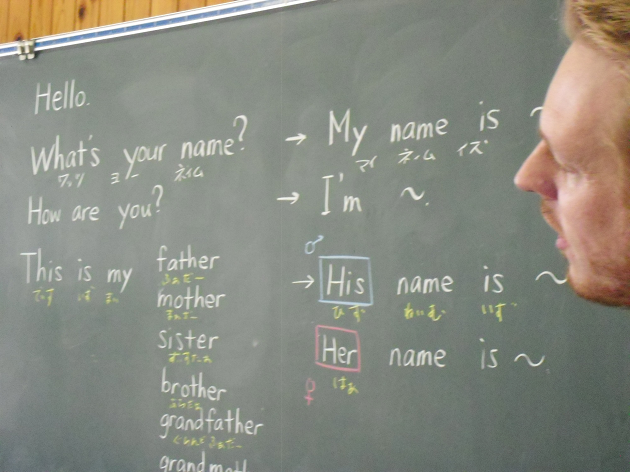

3時間目は1・2年生でALTの授業です。

前回に続いて、自分の家族を紹介するのを、今日で全員終わりました。

前回に続いて、自分の家族を紹介するのを、今日で全員終わりました。

4時間目は5.6年生です。

今日は自分が行きたい国のことを、プレゼンするための資料作りなので、パソコン室です。

その国を選んだ理由(Because)や、その国で見たいもの、食べたいもの(I want~)などの文を作りました。

普段は、一斉授業のスタイルですが、今日、後半はほぼ個別。

「これは英語でなんというのかな?」とたずねたい時も、自力で、ボブ先生やエドウィン先生に、英語で質問し、聞きとって、資料を作りました。

今日は自分が行きたい国のことを、プレゼンするための資料作りなので、パソコン室です。

その国を選んだ理由(Because)や、その国で見たいもの、食べたいもの(I want~)などの文を作りました。

普段は、一斉授業のスタイルですが、今日、後半はほぼ個別。

「これは英語でなんというのかな?」とたずねたい時も、自力で、ボブ先生やエドウィン先生に、英語で質問し、聞きとって、資料を作りました。

English Fridayがずいぶん定着しました。

職員室での朝の「あいさつ」、保健室前の「個人健康観察」、「朝の放送」は完璧ですよね。

職員室での朝の「あいさつ」、保健室前の「個人健康観察」、「朝の放送」は完璧ですよね。

低学年教室では、毎週金曜日は、英語でのあいさつや健康観察、朝の会をしています。

高学年教室では、日常的に、授業の終始の号令や返事、時間割なども、英語でしています。

チリも積もればマウンテンです!

高学年教室では、日常的に、授業の終始の号令や返事、時間割なども、英語でしています。

チリも積もればマウンテンです!

昼休み

給食終了13:00から、業間13:30(この日は全校遊び)までの30分間は「昼休み」

給食を食べ終えた子は、(大急ぎで!!?)歯みがきをして、帽子をかぶって運動場へ向かいます。

でも、給食を食べるのが終わらないときや、提出物のやり直しなどがあるときは、この時間を利用したりします。

(だから担任の先生たちも、連絡帳や宿題丸付け、次の時間の準備をしながら、その子についていたり、傍らで掃除をしたりも。)

給食委員は給食のコンテナ当番など、委員会の活動や、学級の係活動をしたりも、昼休みが使われます。

夏休みまであと4日!となった、7月14日のお昼休み。

いつもとは少しちがう時間を過ごす動きが・・・

給食を食べ終えた子は、(大急ぎで!!?)歯みがきをして、帽子をかぶって運動場へ向かいます。

でも、給食を食べるのが終わらないときや、提出物のやり直しなどがあるときは、この時間を利用したりします。

(だから担任の先生たちも、連絡帳や宿題丸付け、次の時間の準備をしながら、その子についていたり、傍らで掃除をしたりも。)

給食委員は給食のコンテナ当番など、委員会の活動や、学級の係活動をしたりも、昼休みが使われます。

夏休みまであと4日!となった、7月14日のお昼休み。

いつもとは少しちがう時間を過ごす動きが・・・

その1 全校合唱(福山サマの♪生きてる生きてく)の伴奏練習

これまではCD伴奏での練習でしたが、夏休み明けはピアノ伴奏になります。

伴奏者はすでに、こつこつ個人練習をすすめていますが、夏休みに入る前に・・・とリズムや指使いの確認、、仕上げまでのポイントの、専門的なアドバイスを受けました。

その2 運動会に向けて

伴奏者はすでに、こつこつ個人練習をすすめていますが、夏休みに入る前に・・・とリズムや指使いの確認、、仕上げまでのポイントの、専門的なアドバイスを受けました。

その2 運動会に向けて

9月9日は中原大運動会。

夏休みが明けてからは、全体練習です。

今のうちから、色ごとに5.6年生が分かれ、応援団の動きの作戦会議を始めているようでした。

・・・・が近づこうとしたら、取材拒否されました。くわしくは、まだ秘密だそうです。

夏休みが明けてからは、全体練習です。

今のうちから、色ごとに5.6年生が分かれ、応援団の動きの作戦会議を始めているようでした。

・・・・が近づこうとしたら、取材拒否されました。くわしくは、まだ秘密だそうです。

校長先生も教頭先生も草刈機(このあたりではビーバーと言います。)で、校庭や畑をきれいにしたり、運動場の整備をしたり・・・夏休み前の、いろんな昼休み。

教育実習生?(その2)

7月12日(水曜)3時間目「社会」

7月10日(月曜)に続いて、子どもが「先生」に。

制限時間15分。スタートのスイッチオンの前に、CoCo壱番屋のTシャツを着た少年が、なかばる学習の「な」(今日のめあて)の板書を始めています。

7月10日(月曜)に続いて、子どもが「先生」に。

制限時間15分。スタートのスイッチオンの前に、CoCo壱番屋のTシャツを着た少年が、なかばる学習の「な」(今日のめあて)の板書を始めています。

今日は、4人目の「先生」が、前時の3人の戦国武将のことをまとめます。

先生「じゃ、まず教科書の、この俳句を見て、それぞれがどんな人物か考えてみてください。えっと、2分ね。」

先生「織田から。誰か言ってくれる人?」

子「はい!無理をしてでも、実行していく人だと思います。」

先生「そうだね。自分の思い通りに、力ずくで何でもやる!っていうのかな。さらに商業を活発にして城下町を・・・。」

先生「織田から。誰か言ってくれる人?」

子「はい!無理をしてでも、実行していく人だと思います。」

先生「そうだね。自分の思い通りに、力ずくで何でもやる!っていうのかな。さらに商業を活発にして城下町を・・・。」

な、なんと、発表をした子に、その場で「先生」が、それを聞いての『コメント』を付け加えていきます。三人ともに!

ひとりひとりがどんな人物か、発表によってイメージがつながったところで、

先生「次は資料集の○ページの俳句を見てください。3人の関係、次の、この俳句から、どんなことがわかるかな。」と。

「先生」は、俳句を読んでいる子どもの様子を見ます。

子どもたちは、「う~ん・・」という様子で、資料集を見ています。すると、

先生「僕が自分なりに考えたのは・・・。」と。

子「はい!!」

先生のお話を聞いてすぐ、子どもたちが挙手をして、自分の思う三人の関係を発表しました。

CoCo壱番屋のTシャツを着た先生は、やっぱりここでも、それぞれの発表に、当時の世の中の様子までわかるコメントを盛り付けていました。

先生「次は資料集の○ページの俳句を見てください。3人の関係、次の、この俳句から、どんなことがわかるかな。」と。

「先生」は、俳句を読んでいる子どもの様子を見ます。

子どもたちは、「う~ん・・」という様子で、資料集を見ています。すると、

先生「僕が自分なりに考えたのは・・・。」と。

子「はい!!」

先生のお話を聞いてすぐ、子どもたちが挙手をして、自分の思う三人の関係を発表しました。

CoCo壱番屋のTシャツを着た先生は、やっぱりここでも、それぞれの発表に、当時の世の中の様子までわかるコメントを盛り付けていました。

なかばるの「る」カードをぽんと黒板に貼り、まとめを板書しました。

ピピピ!

タイマーがなりました。

先生「え~、これで授業は終わりますが、興味がある人は、歴史の本とか読んでみてください。」

大拍手で4人の「先生」の授業が終わりました。

ピピピ!

タイマーがなりました。

先生「え~、これで授業は終わりますが、興味がある人は、歴史の本とか読んでみてください。」

大拍手で4人の「先生」の授業が終わりました。

キックベース大会 終了

11日に開幕したキックベース大会の最終日でした。

とっても暑い昼休みでしたが、その暑さに負けない熱戦が

繰りひろげられました。

結果は、たてわり班の2班と5班が同点優勝!!

体育委員会手作りの表彰状が手渡されました。

初めての試みでしたが、楽しく体力アップは、達成できた

ようです。

とっても暑い昼休みでしたが、その暑さに負けない熱戦が

繰りひろげられました。

結果は、たてわり班の2班と5班が同点優勝!!

体育委員会手作りの表彰状が手渡されました。

初めての試みでしたが、楽しく体力アップは、達成できた

ようです。

キックベース大会

7月11日(火)給食を時間内に食べてしまおうとはりきっていたのは、業間にキックベース大会があるからだったようでした。

雨が強く降ったり、からっと晴れ間が見えたり、短時間での入れかわりに心配しましたが、おひさまも、体育委員会の初めての企画を応援してくれたようでした。

雨が強く降ったり、からっと晴れ間が見えたり、短時間での入れかわりに心配しましたが、おひさまも、体育委員会の初めての企画を応援してくれたようでした。

6月初めのふれあい日曜学校で、1.2年生はキックベースをしましたが、ルールがのみこめず、逆走したりもあり・・・。

ちょっと心配したけど、体育委員さんや、たて割り班のお兄さんお姉さんのリードで、汗びっしょりの試合になりました。

友だちとかかわりながら「キック!」

体育委員さんの『協力して体力アップ企画』は半分成功ですね!さあ、続きは13日です!

ちょっと心配したけど、体育委員さんや、たて割り班のお兄さんお姉さんのリードで、汗びっしょりの試合になりました。

友だちとかかわりながら「キック!」

体育委員さんの『協力して体力アップ企画』は半分成功ですね!さあ、続きは13日です!

校内童話発表会

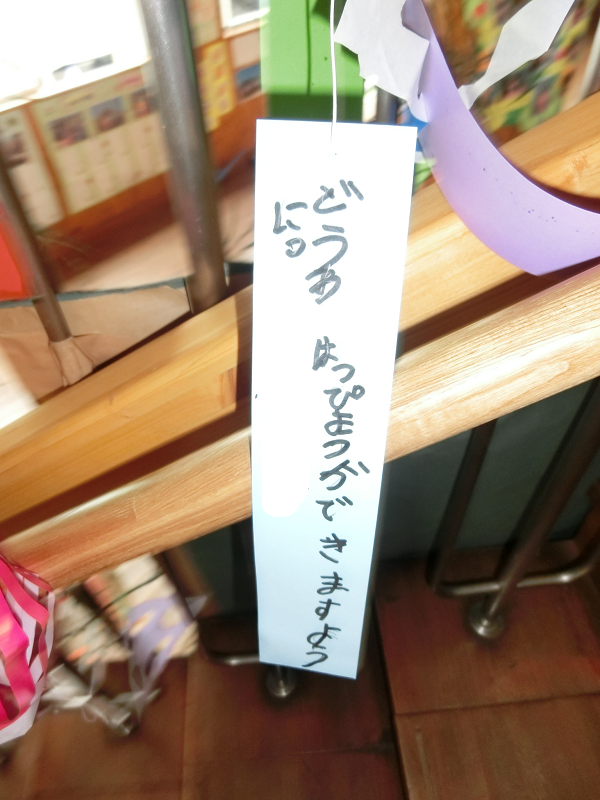

7月6日の休校の日、佐渡さんが今年も、格好のよい竹を切って、学校に届けてくださいました。

7月7日、みんな願い事を書いて、竹につけました。

「どうわはっぴょうができますように」

という願い事がありました。

まだ肌寒いころから、自分の本を決めて、おうちや学校でずっと練習してきたのです。

31人全員が覚えて、各学級で発表をしました!

拍手です。七夕へのお祈りも叶いました。おうちの方も、たくさんのご協力、ありがとうございました。)

7月7日、みんな願い事を書いて、竹につけました。

「どうわはっぴょうができますように」

という願い事がありました。

まだ肌寒いころから、自分の本を決めて、おうちや学校でずっと練習してきたのです。

31人全員が覚えて、各学級で発表をしました!

拍手です。七夕へのお祈りも叶いました。おうちの方も、たくさんのご協力、ありがとうございました。)

そんな中、7月11日(火)2時間目。

各学年2名の激戦区を争ってきた代表による、校内童話発表会が、低学年と高学年に分かれて行われました。

それぞれのところで、最後に校長先生と教頭先生が、発表を聞いて感想を言う中で、たくさんほめてくれました。また、さらに来年に向けて、レベルアップするためのポイントも教えてくれました。

各学年2名の激戦区を争ってきた代表による、校内童話発表会が、低学年と高学年に分かれて行われました。

それぞれのところで、最後に校長先生と教頭先生が、発表を聞いて感想を言う中で、たくさんほめてくれました。また、さらに来年に向けて、レベルアップするためのポイントも教えてくれました。

学校から二人、代表が選ばれました。

7月の郡市の大会に向けて、練習をがんばっています。

7月の郡市の大会に向けて、練習をがんばっています。

教育実習生?

7月10日(月曜日)3時間目「社会」

「織田信長は何をしたのか」

「あら?」

板書を始めたのは6年生です。

「あら?」

板書を始めたのは6年生です。

「織田信長は大阪府などの商業都市で・・・。」

ちょっと緊張で、はにかんだ笑顔の「先生」。

自分のノートを実物投影機で見せながら、織田信長の説明をしていきます。

「先生!板書するんですか?」授業する子どもを、「先生!」と呼んでたずねています。

ちょっと緊張で、はにかんだ笑顔の「先生」。

自分のノートを実物投影機で見せながら、織田信長の説明をしていきます。

「先生!板書するんですか?」授業する子どもを、「先生!」と呼んでたずねています。

今日の社会は、ひとり15分ずつ「先生」になって、「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」のことを教えるのです。

個人のノートには、先週から自分で、まずは自分が理解するために調べたこと(国づくりの政策の内容や意図など)がいっぱいです。

さて、それを、どうみんなに教えるか・・・。

ノートに、板書のメモを作っていました。

個人のノートには、先週から自分で、まずは自分が理解するために調べたこと(国づくりの政策の内容や意図など)がいっぱいです。

さて、それを、どうみんなに教えるか・・・。

ノートに、板書のメモを作っていました。

「ここでちょっと、織田信長の豆知識ですが・・・。」(というのがありました。あるある!)

「資料集の○○ページを見てください。」(まあ、本物の先生みたい!)

「どうして刀狩りをしたのか、私は○○だからだろうと思います。」政府の側や、国民の側に立ったりして、自分なりに考えたことも加えられています。

「これをノートに書いておいてください。」と、大事なことばを枠囲みしたり、チョークの色を変えたり。(見やすい!)

「まとめを言います。」(お、ここ大事なんだな!)

「資料集の○○ページを見てください。」(まあ、本物の先生みたい!)

「どうして刀狩りをしたのか、私は○○だからだろうと思います。」政府の側や、国民の側に立ったりして、自分なりに考えたことも加えられています。

「これをノートに書いておいてください。」と、大事なことばを枠囲みしたり、チョークの色を変えたり。(見やすい!)

「まとめを言います。」(お、ここ大事なんだな!)

持ち時間15分のタイマーがなり、「ああ・・・」と、予定していたことが終わらなかった顔、もうちょっとやってみたかった顔、時間はきたけどここまで言っておきたいから!と早口で言う顔。

「子どもが授業をする」

それは、「授業を受ける」時とは違うところを働かせながら、学んでいるようでした。

それは、「授業を受ける」時とは違うところを働かせながら、学んでいるようでした。

次回の社会(水曜日の3時間目)は、次の授業者が、今日の3人の授業をまとめます。

情熱大陸ライブ2017

業間の全校音楽は、全校合奏と全校合唱の練習でした。

中原小の音楽担当と、編曲者の計画通り、夏休み前(作曲者の葉加瀬太郎さんの、情熱大陸ライブ2017に間に合いそうな)完成度です!(・・・・出演オファーはまだきていませんけど。)

もともと「情熱大陸」というテレビ番組は、いろんな分野で活躍している人に密着して紹介している番組です。

その聞き慣れたメロディーや、(南米?の)リズムに、そのとりあげられた人の生き方がしみこんでいますよね。

演奏の時の子どもの顔!動き!がとてもおもしろい! (あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

中原小の音楽担当と、編曲者の計画通り、夏休み前(作曲者の葉加瀬太郎さんの、情熱大陸ライブ2017に間に合いそうな)完成度です!(・・・・出演オファーはまだきていませんけど。)

もともと「情熱大陸」というテレビ番組は、いろんな分野で活躍している人に密着して紹介している番組です。

その聞き慣れたメロディーや、(南米?の)リズムに、そのとりあげられた人の生き方がしみこんでいますよね。

演奏の時の子どもの顔!動き!がとてもおもしろい!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに! 7月10日

国語「おおきなかぶ」

国語「おおきなかぶ」普段、静かに授業をしている1年教室から、今日は何やらいつもとちがう声が聞こえてきます。

なかばる学習の「か」

まずは、「おおきなかぶ」をぬくときの気持ちを、それぞれの立場になって考え、吹き出しに書き込んでみます。

「つかれるけど、がんばるでちゅう。」なんて、ねずみにも、なりきっていますよ!

「おおきなかぶ」は、ナレーターを入れて7人。中原小の1年生は7人。

一人一役で、中原版「おおきなかぶ」上演です。

もちろん、役決め(取り合い?)には熱が入ります!

一人一役で、中原版「おおきなかぶ」上演です。

もちろん、役決め(取り合い?)には熱が入ります!

うんとこしょ!どっこいしょ!

抜けました。

なかばる学習の「る」

先生が、おじいさん、おばあさん・・・・ねずみさんに、マイクを向けて、抜けたときの気持ちをインタビューをしていきます。

はじめの吹き出しの気持ちをくぐりぬけ、ようやく「抜けた~」という気持ちのこもった、子どもの感想でした。

役割に、なりきって演技することによって、育まれていく「力」だと思います。

子どもに、のりのり!で、考えさせる場を設定してある国語の授業に、補聴器(ロジャー)とつながっている「マイク」の威力を、自然に使っての、もりあがる授業でした。

抜けました。

なかばる学習の「る」

先生が、おじいさん、おばあさん・・・・ねずみさんに、マイクを向けて、抜けたときの気持ちをインタビューをしていきます。

はじめの吹き出しの気持ちをくぐりぬけ、ようやく「抜けた~」という気持ちのこもった、子どもの感想でした。

役割に、なりきって演技することによって、育まれていく「力」だと思います。

子どもに、のりのり!で、考えさせる場を設定してある国語の授業に、補聴器(ロジャー)とつながっている「マイク」の威力を、自然に使っての、もりあがる授業でした。

7月7日(金)

○救急法講習

夏休みのプール使用を前に、監視をしてくださる保護者の方を対象に、救急講習会がありました。消防署から3名の方がおいでて、実際に胸骨圧迫や心マッサージの実技指導を受けました。

AEDも、もしもの時を想定して、チームで対処できるよう練習しました。

○給食試食会

保護者の方が27名、児童委員さん1名が、子どもたちと一緒に給食を食べました。

「カレールーも手作りと知ってびっくりしました。とてもやさしい味で、夏野菜の味がひきたっていました。ひと手間かけるとおいしいですね。」

と、アンケートに、まるでテレビの食レポのような感想をいただきました。

夏休みのプール使用を前に、監視をしてくださる保護者の方を対象に、救急講習会がありました。消防署から3名の方がおいでて、実際に胸骨圧迫や心マッサージの実技指導を受けました。

AEDも、もしもの時を想定して、チームで対処できるよう練習しました。

○給食試食会

保護者の方が27名、児童委員さん1名が、子どもたちと一緒に給食を食べました。

「カレールーも手作りと知ってびっくりしました。とてもやさしい味で、夏野菜の味がひきたっていました。ひと手間かけるとおいしいですね。」

と、アンケートに、まるでテレビの食レポのような感想をいただきました。

○授業参観

保護者の方も、熱心に授業者を見て、授業に参加していました!

保護者の方も、熱心に授業者を見て、授業に参加していました!

7月5日の大雨、翌日の休校。不安定な天気の予報で、心配されていましたが、7日の金曜日、授業参観などすべて、予定通り行うことができました。

ご参加、ありがとうございました。

ご参加、ありがとうございました。

中原でも、床上・床下への浸水や、田んぼや畑、道路など、被害がありました。

(お見舞い申し上げます。)

休校の日に、校区内や子どもの通学路の安全確認に廻った校長先生が、「今日は一段落していますが、中原は、今後も、一度にたくさん雨が降ったりすると、土砂崩れなどに注意しないといけないですよ。」と教えてくれました。

(お見舞い申し上げます。)

休校の日に、校区内や子どもの通学路の安全確認に廻った校長先生が、「今日は一段落していますが、中原は、今後も、一度にたくさん雨が降ったりすると、土砂崩れなどに注意しないといけないですよ。」と教えてくれました。

7月5日(水)

自称ネコ年(?)生まれの1年担任と、(本当はそうじゃないけど)「イノシシ年でしょ!」と子どもから言われる2年担任の、低学年のところでは、「十二支のはじまり」を読んでくださいました。

イラストのかわいい、新しいキレイな本でした。

町の図書館で「中原で、どの本を読もうかしら・・・?」と選んで借りてきてくださったのだそうでした。

「読んでくださってありがとうございます!」の気持ちを持つのは、職員だけではありませんね。

帰られるとき、読んでくださった方に、台風対策で室内に入れていた野菜を、子どもがちぎって、「どうぞ!」とプレゼントしていました。

町の図書館で「中原で、どの本を読もうかしら・・・?」と選んで借りてきてくださったのだそうでした。

「読んでくださってありがとうございます!」の気持ちを持つのは、職員だけではありませんね。

帰られるとき、読んでくださった方に、台風対策で室内に入れていた野菜を、子どもがちぎって、「どうぞ!」とプレゼントしていました。

3~6年生は「世界で一番貧しい大統領のスピーチ」でした。

少し長い、むずかしいところもある本だと思いますが、読み方が上手で!!

とてもよくわかったんだな!と、聞いている時の顔だけでなく、終わってからの感想発表からもわかりました。

3.4年生は、「貧しくても・・・のところがすごいと思いました。」と、大統領の行動をあげながら。

5.6年生は、「・・・が自分にできると思いました。」「・・・を行動していきたいです。」と、こころに届いたことを発表をしてくれました。

「この本を読んで、自分がよかったから、みんなにもと思い]

と、選んで下さったそうでした。

四つ葉のクローバーの方々、今月も、「本との出会い」をありがとうございました。

少し長い、むずかしいところもある本だと思いますが、読み方が上手で!!

とてもよくわかったんだな!と、聞いている時の顔だけでなく、終わってからの感想発表からもわかりました。

3.4年生は、「貧しくても・・・のところがすごいと思いました。」と、大統領の行動をあげながら。

5.6年生は、「・・・が自分にできると思いました。」「・・・を行動していきたいです。」と、こころに届いたことを発表をしてくれました。

「この本を読んで、自分がよかったから、みんなにもと思い]

と、選んで下さったそうでした。

四つ葉のクローバーの方々、今月も、「本との出会い」をありがとうございました。

Q明日も、きたくなる所は?

「芦北!」

心配された台風も、スケジュールには影響を受けず、とてもラッキーな、充実の2泊三日でした。

ただ、南小国とは、風?気温?湿度?がずいぶんちがう・・・。

(若くないので・・・)疲れました・・・。

ということで、写真で報告です。

心配された台風も、スケジュールには影響を受けず、とてもラッキーな、充実の2泊三日でした。

ただ、南小国とは、風?気温?湿度?がずいぶんちがう・・・。

(若くないので・・・)疲れました・・・。

ということで、写真で報告です。

集団宿泊学習

7月2日~4日に、南小国町連合小学校で、集団宿泊教室へ行きました。

1日目は水俣病資料館で、語り部さん(胎児性水俣病の方)のお話を聴きました。

事前学習をしていましたが、初めての「出会い」でした。

「胎児性で歩いているのは自分だけ。いつまでなかまの車いすをおせるか。」となかまに言うと、「いつでも乗り方は教えるよ。」と言ってくれます。と、笑って話してくださいました。

本当の「なかま」になれた時、一緒に笑えるのかなと思いました。

1日目は水俣病資料館で、語り部さん(胎児性水俣病の方)のお話を聴きました。

事前学習をしていましたが、初めての「出会い」でした。

「胎児性で歩いているのは自分だけ。いつまでなかまの車いすをおせるか。」となかまに言うと、「いつでも乗り方は教えるよ。」と言ってくれます。と、笑って話してくださいました。

本当の「なかま」になれた時、一緒に笑えるのかなと思いました。

その後、お弁当を食べて、環境センターで、水環境の学習をしました。

「おかえり!」

宿泊学習のバスが、役場に到着すると、校長先生と保護者の方が、バスを待ってくださっていました。なんだか、ほ~っとしました。

宿泊学習のバスが、役場に到着すると、校長先生と保護者の方が、バスを待ってくださっていました。なんだか、ほ~っとしました。学校に戻って先生方の顔を見て、またほ~っとしました。

そして、今日のお勉強を終えて、玄関に降りてきた子どもたちが「おかえり!」と。

と~ってもうれしい瞬間でした。

(中原小の職員室の、伝統的にステキなところなのですが)自習担当や、全部の先生方が、担任の先生がいない間のことを、いっぱい話してくれます。

どうもありがとうございました。

そして、こんな写真も!

普段、掃除をとてもがんばってくれている5年生がいない間も、「こんなに頑張っていましたよ!」と。

実り

6月29日

「わたしは、うめをとったのがたのしかったです。

みんなが いっぱいで おもたいかな とおもいました。

○○くんと いっしょにあらうのが、うれしかったです。

はっぱが、じゃまだったです」

「わたしは、うめをとったのがたのしかったです。

みんなが いっぱいで おもたいかな とおもいました。

○○くんと いっしょにあらうのが、うれしかったです。

はっぱが、じゃまだったです」

「わたしは、きょう、うめをとりました。

えだに とどきました。

さわったら、きもちよかったです。

まるかったです。

あらったとき、ふいたとき、きもちよかったです。

ちくちくしました。

うえとしたは、ちくちくしませんでした。

まんなかは、ちくちくしました。」

入学してきたときは、桜の花が1年生7人を迎えました。

あれから三ヶ月。

6月29日に1年生が、教室前の梅をちぎりをしました。

こんな作文が書けるようになりました。

えだに とどきました。

さわったら、きもちよかったです。

まるかったです。

あらったとき、ふいたとき、きもちよかったです。

ちくちくしました。

うえとしたは、ちくちくしませんでした。

まんなかは、ちくちくしました。」

入学してきたときは、桜の花が1年生7人を迎えました。

あれから三ヶ月。

6月29日に1年生が、教室前の梅をちぎりをしました。

こんな作文が書けるようになりました。

(梅は、みんなであらってしょうゆ漬けにしています。)

ようこそ、大先輩!

3年生と4年生の社会では、わたしたちの南小国町や中原のことを調べています。

6月30日は、(町の史談会でもご活躍の)杉さんにおいでいただきました。

あらかじめ質問したいことを、紙に書いてお渡ししていたので、準備して、昔の地図もお持ちくださっていました。

6月30日は、(町の史談会でもご活躍の)杉さんにおいでいただきました。

あらかじめ質問したいことを、紙に書いてお渡ししていたので、準備して、昔の地図もお持ちくださっていました。

地区の名前の由来、馬頭観音や、熊の座神社の歴史、湯田の温泉や、元気プラザがどうしてできたのか。

それはそれは、1時間では足りないくらい詳しく教えてくださいました。

質問していたことにはなかった、お城や戦争のことなども・・・。

それはそれは、1時間では足りないくらい詳しく教えてくださいました。

質問していたことにはなかった、お城や戦争のことなども・・・。

町のくらしはずいぶんうつりりかわっていること、もっともっと、知らないことがいっぱいあることがわかりました。

杉さん、どうもありがとうございました。

杉さん、どうもありがとうございました。

English Friday

1.2年生は、家族の写真を持ってきました。

今日は、英語で「家族の紹介」をするからです。

まず、ALTの先生から。

電子黒板に、めっちゃくちゃきれ~いな女性の写真が。

「THIS IS MY WIFE 」と、紹介してくれました。

次に、自分たちの家族の写真で、家族の紹介の仕方を教えてもらいました。

オープニングで、mother(母)big sister(姉)など、家族の単語をおぼえるゲームをしました。

自分の背中にはった、家族の単語カードを、相手に見せないように。自分は相手の背中に何と書いてあるか、ちょこまか動いて探りあてるゲームをしました。

3.4年生の英語は体育館でした。

ALTの先生の言う色を探して、その色をタッチしに行きます。

体育館中を、体育以上に走り回って、汗だくになっている子もいました。

都合よく、自分の服に、いろんな色がある子は、クールに自分の服にタッチ!

今日は、英語で「家族の紹介」をするからです。

まず、ALTの先生から。

電子黒板に、めっちゃくちゃきれ~いな女性の写真が。

「THIS IS MY WIFE 」と、紹介してくれました。

次に、自分たちの家族の写真で、家族の紹介の仕方を教えてもらいました。

オープニングで、mother(母)big sister(姉)など、家族の単語をおぼえるゲームをしました。

自分の背中にはった、家族の単語カードを、相手に見せないように。自分は相手の背中に何と書いてあるか、ちょこまか動いて探りあてるゲームをしました。

3.4年生の英語は体育館でした。

ALTの先生の言う色を探して、その色をタッチしに行きます。

体育館中を、体育以上に走り回って、汗だくになっている子もいました。

都合よく、自分の服に、いろんな色がある子は、クールに自分の服にタッチ!