学校だより

よろしくお願いしますm(_ _)m

『夢』に向かって挑戦し感動を共有する姫っ子の育成(姫戸小学校教育目標)の実現に向けて、職員一丸となって努力します。ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

校 長 坂田 3年目

教 頭 藤本(宇城教育事務所より)

教務理科 池田 6年目

1年担任 山下(本渡北小より)

2年担任 栗﨑 2年目

3年担任 鬼塚(新規採用)

4年担任 斉藤 3年目

5年担任 梅田(本渡東小より)

6年担任 濱﨑 3年目

わくわく学級担任 小野 4年目

養護教諭 中島 2年目

事務職員 井上(御所浦中より)

栄養教諭 花田 2年目

学校用務員 山中 2年目

学習支援員 糀本 再任用

特支補助 池上 3年目

給食技師 植里 再任用

給食技師 山本(大矢野中より)

調理員 吉澤 5年目

調理員 山内(龍ヶ岳小より)

調理員(代替) 平岡

外国語科学習支援員 濱本

英会話講師 リリィ先生 アントニー先生

学校司書 大川

さぁ、スタート!

この時季の山々を眺めるのが一番好きです。モコモコと若葉が萌え、生き生きとした春の息吹を感じます。始業式で対面した子どもたちの、新たな学年に向かうキラキラとした瞳に、その「新緑」のまばゆさを感じました。呼応して「この子どもたちのために、我々も頑張るぞ」という職員全員の気迫がうかがえました。

4月10日(月)快晴。姫戸小学校が、令和5年度の新たな目標や夢に向かって、子どもたちも、職員も、一斉にスタートをきりました。校長挨拶では、進級のお祝いと新学年における期待を述べるとともに、子どもたちに次のような話をしました。

①姫っ子合言葉「夢 もっと挑戦 より感動」: 学校は、子どもの夢を「ともに育み」「拡げ」「支える」場所である。あなた達は家族や地域からの大切な預かりもの。教師の責務は、家族や地域と、密に連携して、あなた達の「よいところ」「更に伸びていくところ」を見つけ、気づかせ、拡げていくことにある。一緒に小さくても地道な挑戦を積み重ね、「やった-!」「できた!」と感動を分かち合い、夢に向かって一歩一歩進んでいこう。

②4つのあたりまえを大切にしよう: あいさつ(人としての基本)、あつまり(時間を守る)、あとしまつ(次に使う人のために)、ありがとう(感謝の気持ちを言葉に)の「4つのあたりまえ」を、姫戸小のみんなで大切にして行動しよう。この意識・行動の一つ一つが「明日の自分」を、そして「好きな自分」を創ります。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけも5月8日に、季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行します。制限されていた保護者や地域の皆様との連携も、感染対策をしながらコロナ前の状況に戻していけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

お世話になりましたm(_ _)m

この度の教職員定期異動により、下記の9名が転出・退職することになりました。本校在職中は一方ならぬご支援をいただき、誠にありがとうございました。

新任地では、本校での経験を生かして勤務に精進する所存です。今後とも変わらず、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

氏名 本校勤務年数 新任校

金子 教頭 2年 本渡北小学校

糀本 教諭 3年 定年退職

大谷 教諭 4年 本渡北小学校

荒木 教諭 3年 上小学校

本多 事務主任 6年 本渡東小学校

植里 給食技師 3年 定年退職

桶本 特支教補助員 半年 龍ヶ岳小学校

松永 給食調理員 2年 退職

田中 給食調理員 2年 龍ヶ岳小学校

“いつも成功がそばにありますように”

ご卒業おめでとうございます

令和5年3月24日(金)、時機を知っているかのように校庭の桜も美しく咲き誇り、皆さまの御陰をもちまして、第64回卒業証書授与式を挙行することができました。

コロナ禍を超え、実に三年振りにご案内させていただいた23名の来賓の皆さまの励ましのなか、11名の卒業生一人一人が立派に胸を張り、晴れやかな表情で学舎を巣立っていきましたことを、ご報告致します。校長式辞の一部をご紹介します。

(前略)

皆さんが手にしている卒業証書は、6年間の学びが全て修了したという証(あかし)です。あとでそっと開いてみてください。その卒業証書には、友達と違うところが3ヶ所あります。

一つ目は、はじめに書かれている番号です。この番号は、あなただけの番号です。およそ百五十年の歴史をもつ「二間戸小学校」と「姫浦小学校」が昭和三十四年に統合し、姫戸小学校となりました。その第1回卒業生から始まり平成二十二年の牟田小学校との統合を経て、これまで六十四年間ずっとつながってきた番号です。あなたは、この姫戸小学校の引き継がれた「伝統」の中に居ます。

二つ目は、もちろん、あなたの名前です。おうちの方が、あなたへの限りない愛情と健やかな成長を願ってつけた大切な名前です。その名前を小学校生活で何度呼ばれてきたことでしょう。

三つ目は、あなたの生年月日です。そこに書かれている日に、あなたの命が生まれ落ちたのです。家族やみんなが、どんなにあなたの誕生を待ち侘び喜ばれたことでしょう。あなたの命が生まれた日から、今日まで四千数百日。たくさんの方々が、あなたを守ってくれました。心から愛し、大切に思いながら育ててこられたのです。あなたは、家族の「宝物」です。たくさんの想いが詰め込まれたこの卒業証書は、姫戸小学校と皆さんを、また、一緒に卒業する仲間たちを固く結びつけるものです。生涯、大事にしてください。

この佳き門出にあなたたちが歌う『旅立ちの日に』は、三十数年前、埼玉県の中学校長と音楽教師によって作られた曲です。荒れていた学校を「歌声の響く学校にしよう」「卒業する子どもたちのために何か記念になる、世界に一つしかないものを残そう」という熱い想いから作詞作曲されました。卒業生に向けた保護者や先生、在校生からの「応援歌」であり、一緒に巣立っていく仲間に向けた、そして、自分自身を奮い立たせる「力強いエール」でもあります。一度きりのサプライズとして先生たちによって歌われたこの曲は、その翌年からは生徒たち自身が歌うようになり、次第に県内、全国へと歌い広がりました。

歌詞を見ると、その視線が「朝の光」→「山々」→「遙かな空の果て」と段々と遠くの、スケールの大きなものへと移っていきます。まさに翼を広げ、飛び立つ瞬間の場面です。この歌のように「卒業」という人生の大きな節目に、勇気を翼にこめて、希望の風を感じ、未来を信じて、その一歩を堂々と踏み出してください。

いつでも、どんなときも、あなたたちを全力で応援しています。 (後略)

絵美梨さん 大地さん 明日香さん

朝陽さん ななみさん 希さん

楓夏さん みのりさん 結愛さん

実希さん 皓也さん

あなたたちは姫戸小学校の自慢の卒業生です。笑顔の可愛い、誠実で、心優しく、頑張り屋さんで、歌声が美しい、下級生から親しまれる最高の最上級生でした。

姫小のみんなからの言葉です。「卒業おめでとうございます。」 そして、「ありがとう。」

湯島観光ガイド体験に行ってきました!

3月14日(火)、天草四郎観光協会の杉本さん、池田さん(陽向さんママ)の企画による「小中学生を対象とした観光ガイド体験」に参加させていただき、5年生全員で湯島に行ってきました。

姫戸小からマイクロバスで30分、鳩之釜港でカッコいいチャーター船に乗り込み、光る海を眺めながら30分の快適なシークルーズ。そして到着したのは、湯島。藍色の有明海のほぼ中心にポツリと浮かぶ周囲4キロメートルの島。

上陸すると早速、人懐っこい猫たちが出迎えてくれました。港のかわいい看板には「湯島はネコがいっぱい。でもノラ猫のいない島。島民みんなでネコにエサをやるオカシナ島です。」とあり、確かに痩せていかにも元気がないといった猫は見かけません(午後から出会う湯島小の3匹のネコちゃんは、丸々として大きかった!)。

290人の人たちと200匹の猫たちがのんびりと暮らす島には、島原の乱にまつわる史跡や恋に効くパワースポット、新鮮な魚介をいただける飲食店など魅力がいっぱい。素敵な島暮らしが人気を呼び、近年は「猫の島」の愛称でも知られ、「恋する灯台」湯島灯台や、「ハートの木」など恋人たちの聖地としても人気です。

渡辺区長さんじきじきに、歴史浪漫と「湯島愛」に満ちたガイドをしていただきました。まず見物したのは、島民に「あこうさま」と親しまれ、防風林として島を守って来たアコウの大木。中でも港の近くにある大きなハートのアコウ樹は樹齢百年を超え、カップルが一緒に写真を撮ると幸せになれるパワースポットとか‥。

「ガイド猫」と一緒に細い坂道を登り切ると、そこには湯島灯台。大正時代に建てられた当時のレトロな姿を保ったまま、島原湾、湯島瀬戸を往来する船を見守る姿は深い歴史を感じさせます。灯台に向かう小道にも、真っ白な灯台の側面にも、かわいい猫の足跡が‥。ここで結婚式を挙げたカップルもおり、蒼空と碧海に挟まれた、まさに絶景でメルヘンな「恋する灯台」。すごいです。ちなみにガイド猫は、灯台までしかついてきてくれません。更に山を登る私達を「ニャー」と見送ってくれました。

でっかい「湯島大根」畑や、ハウス内を埋め尽くす「かすみ草」畑を眺めながら到着したのは、山頂にある峯公園。普賢岳が迫り来るような絶景から視線を落とすと、公園の中央に切支丹信者の墓と思われるカマボコ型や平型の墓碑があります。切支丹文化との関わりが深かったことがうかがえます。

次は、湯島大根掘り体験。渡辺区長さんの「掘った大根は持って帰っていいよ」の一言に、俄然張り切る5年生諸君&引率教員。ある者は肩に担いで、ある者はリュックサックに入れ込んで、相当数の湯島大根をいただきました。ありがとうございました。

次に訪れたのは湯島諏訪神社。長崎諏訪大社から分霊奉祀された湯島で唯一の神社です。天草・島原の乱で鍛冶職人が刀や槍などの武器をつくる際に使用した鍛冶水盤が残されています。桜の時季は、境内で賑やかな花見が催されるということでした。

お待ちかねの昼食は、日の出荘さんの豪華な海鮮料理。今朝まで泳いでいたという鯛のおさしみ、フライ、お煮付け、ワカメのしゃぶしゃぶ、海鮮丼、茶碗蒸し、デザートなどなど、「スゴーイ!」「美味しーい!」の大合唱。日の出荘さん、お世話になりました。ごちそうさまでしたm(_ _)m。

午後からは、これもお待ちかねの「湯島小児童との交流会」。まるっきしの初対面でしたが、そこは無邪気な子供同士。あっという間に友達になって、自己紹介やゲームをして楽しみました。次回は姫戸で待ってますねー。また一緒に遊ぼうねー。校長先生は、こそっと校舎の案内をしていただきました(ゴメンね)。校長室の歴代校長の写真には、金子教頭先生のお父様の写真もありました。優しい目元がそっくり。「この部屋が自慢です!」という江﨑校長先生のご案内で入ったのは2Fの会議室。カーテンを開けるとドドーンと島原半島。

すごい絶景。こんな部屋で会議してたら、ものスゴーいアイデアが出るかも‥。

江﨑校長先生をはじめ湯島小中学校の先生方、大変お世話になりました。ありがとうございました。

別れを惜しみながら、船の待つ港へ。「もう帰るんですか。」「まだいたいな。」と子ども達。校長先生も、そんな気持ちでした‥。

すると、船着き場に大きなかすみ草の花束。峯公園への途中で出会ったかすみ草農家の方からのお土産だとか。うわぁー。なんて素晴らしい方々。区長さんをはじめ、島の方々の包み込むような優しさと懐の深さに、ただただ感謝しました。

聞くところによると、湯島はかすみ草の栽培が盛んで、質の良いかすみ草で純白のミニブーケや着色したドライフラワーを使った可愛いオリジナル雑貨のアロマワックスバーが作れるそうです。楽しそう。

また、リアルな漁船を貸し切り、島周囲をクルージングしながら夕日が綺麗に見えるベストポイントに案内してもらえるサンセットクルーズや、生で食べると梨のような甘みがある湯島大根収穫体験(重さ約2㎏、湯島で育てるとなぜこうなるかはいまだに解明できておらず)、遊漁船のプロ漁師の案内で行く本格的な釣り体験、熟練アジンガーが丁寧に指導・案内する本格派堤防釣り体験、キャットケアスペシャリストやペットセーバーなど猫関連の資格を持つスペシャリストによる島ネコ特別ガイドなど‥、まだまだお楽しみ満載の湯島でした。

帰りもカッコいいチャーター船でびゅーん。お友達になったケーブルテレビのカメラマンさんと一緒に、白い波しぶきを見つめる子ども達。機材をひょいと担いで、いつもニコニコ顔で同行してもらいました。猫好きの優しいお兄さんだったね。そのうちに編集した「湯島体験ガイドDVD」をいただけるそうです。楽しみ。

ハシャギ疲れたのか、帰りのバスはむにゃむにゃ眠たそう。かすみ草に囲まれながら寝てる子も。楽しかったね。たくさんの思い出ができました。

池田さんをはじめ、お世話いただいた皆さま、ホントにありがとうございました。子ども達、今まで以上に「ふるさと上天草」が好きになったようです。「夏休みは湯島に行って、魚釣りするぞー」「お母さんに、あの絶景を見せてあげたい」「湯島小の友達に、また会いたいな」と、今後の楽しい予定も増えた様子。さすが魅力がいっぱい、「ナナメ上」上天草。

3月3日(金)3年ぶりに学習発表会を開催!!

ステージ上で弾ける子どもたちの笑顔を、やっと、ご披露することができました。

1年生の発表タイトルは「1年生の1日」。「キーンコーンカーンコーン♪」と可愛い声のチャイムを合図に、「おはようございます」から「さようなら」までの一日の学校生活を実録で発表しました。「何でもがんばる優しい1年生」の学級訓のとおり、お互いを思いやりながら、励まし合いながら、元気に活動する様子や学習の成果を生き生きと発表してくれました。入学式からまだ一年もたっていないのに、そのキビキビとした発表態度、キリッ&ニコッとした表情に、大きな成長と努力を感じました。今年度いっぱいで定年退職される糀本先生 の集大成を飾る素晴らしい発表でした。

2年生の発表は「スイミー」。朗読、セリフ、踊り、歌など全てをカンペキに暗記して、堂々と楽しく発表することができました。スイミーと仲間たち、こわ~いマグロ、踊りの上手なクラゲさんとカニさんなど衣装も手作りで、会場を大いに沸かしてくれました。懐かしの「横浜銀蝿」「猪木のテーマ」「ドリフ全員集合」など劇中の効果音にも、斉藤先生&子ども達 のこだわりと、「せっかくだから、みんなで楽しんじゃおう!」という気概を感じました。

3年生は地域学習で学んだ「姫戸町のいいところ」を紹介してくれました。姫石神社や権現鍾乳洞、巨大なアコウの木、車エビ、ワタリガニ、天草大王など、ふるさとの名勝地や名物を、得意のICTを活用して分かりやすく発表しました。「こんな料理はいかが?」とワタリガニのトマトパスタのレシピを提案するなど、子ども達の意気込みと姫戸町への愛着を強く感じました。ピアノが特技な栗﨑先生の指導によるリコーダー「聖者の行進」演奏は、ビックリするくらい上手でした。

4年生は「天草の未来に橋を架けた偉人~森國久~」と題し、天草の発展と架橋に命をかけた初代龍ヶ岳町長 森國久さんの不屈の生涯を、劇にして発表しました。濱﨑先生の「天草の人々に未来という希望を灯した偉人 森國久さんを、子ども達に語り継ぎ、共に学び継いでいきたい!」という気迫が、4年生の子ども達一人一人に乗り移ったかのような熱演に、私も含めて観客全員がグッと引き込まれ、ただただ感動しました。会場には、氏の娘さん、息子さん、森國久顕彰会の皆さんをご招待し、4年生の発表を観ていただきました。森純子さんからは「父が亡くなったのは、私がちょうど小学4年生の時でした。あのときの私と同じ学年の子ども達がこんなに素晴らしい発表をしてくれて、思わず涙が出ました。」という言葉をいただきました。

5年生は、昨年10月に天草青年の家で行った集団宿泊教室で学んだことを「WE CAN DO IT!集団宿泊教室」というタイトルで発表しました。登り坂にひーひー言った千厳山ハイキング、チームワークを問われたペーロン漕艇、集中力が決め手のニュースポーツ、全てが時間に制約された集団行動など、一泊二日の集団宿泊教室から学び取ったことは、その後の5年生の学校行事や委員会活動での大活躍につながりました。荒木先生と二人三脚で培った「きついことも笑って楽しんでやろう!」「私たちが周りを盛り上げるのだ!」という精神で、4月からは立派なリーダーになってくれることでしょう。YOU CAN DO IT! だよ。

6年生は、全員主役、満場大喝采、さすがの発表「つなぐ平和」。戦争、平和、友情、環境問題、SDGSなど、修学旅行で学んだことを、自分たちの言葉で、セリフの一つ一つに乗せて真っ正面から伝えてくれました。この子たちがスゴイのは、修学旅行は勿論のこと、いろんな学習や活動で得た「学び」を残さず「これからの自分」に、「今後の成長」につなげようとすることです。11人全員が、素直にそう思っています。素晴らしい! 卒業の日まであと僅かになりました。残される大谷先生と小野先生が心配です‥‥。悲しいよね‥‥。

来年は地域の皆さまもご招待して、盛大に開催したいと思っています。乞うご期待!

あの、山下先輩がやってきた!

熊本県代表として全国大会に出場し、堂々の全国3位という素晴らしい戦績を残した大津高校サッカー部。その中心メンバーとして活躍した姫戸出身の山下基成選手が、大学進学前の忙しい合間をぬって姫戸小に来てくれました。

リフティングの華麗な技(一緒に披露した6年生も上手でしたね!)、サッカーとの出会い、小中学校時代の思い出、毎朝5時半起床で朝練に臨んだ高校3年間、試合に出られない悔しさに負けず積み重ねた努力など、心を込めて話をしてくれました。子ども達も、職員も、瞳をキラキラさせて聞き入っていました。

山下選手、ありがとう! 全力で応援しています!

昔遊び、楽しい!

1年生活科の授業に、地域の山下様ご夫妻、細木様、橋本様、金子様、志水様をお招きして昔遊びを教えていただきました。竹とんぼ、鳥笛、凧揚げ、コマ回しなど、手作りの楽しい遊びに子ども達も夢中になって取り組みました。

思えば、昔の子どもは遊び上手でした。ゲームやスマホはありませんので、身の回りにあるたくさんの物から遊びを工夫していました。竹や紙、海、川、山など身近にある物や自然を使って遊んでいました。「どんどや」も地域ごとに年上の子をリーダーに竹や松の枝を切りに行って、乾燥させて、組んで、地域の放送で皆に呼びかけて、盛大に燃やしたことを覚えています。そんな遊びや行事の中から、きまりや社会性なども身につけていたように思います。

この学習で、子ども達は昔遊びの楽しさや面白さを大いに感じたようです。休み時間には、お手玉やけん玉が大ブームです。ありがとうございました。

寄贈していただきましたm(_ _)m

熊本日日新聞の記事を読んで感激し、不躾にも、すぐにお電話を差し上げ、お伺いさせていただきました。

天草大王の生みの親、山口 緑さんの絵手紙集『日々是好日』。ご主人様と歩んでこられた50年余りの思い出、ご友人達との大切な出会いなど、季折々の事柄と想いを書き留められた絵日記です。

その繊細な感性、大らかで直向きな姿勢、自然や人への感謝の心が、言葉やスケッチの端々に陽光のように漂い、読む人をほっと安心させ、爽やかで懐かしい気持ちにさせます。私は特に「淡いバラの花」と「豆まき」にホロッときました。児童も職員も、手に取って読んでいます。ありがとうございました。

くれよんがおれたとき

今日の給食の放送は、皆がお待ちかねの読み聞かせ。図書委員の5年生 寺尾さん が読んでくれました。スピーカーから聞こえる寺尾さんの優しい語り口と主人公の気持ちを想像させる感情豊かな表現に、給食を食べるのも忘れて、子どもたちも、職員も、シーンと聞き入っていました。

絵本の題名は「くれよんがおれたとき」。作者は「かさい まり」さん。「こぐまのクーク」物語シリーズや「さよならまたね」など、やさしい絵と文で描く動物たちが主人公の作品で知られています。

子どもにとって宝物の一つであるクレヨンを、それも新品ピッカピカのクレヨンを自分より先に使われて、グリグリやられて、しまいにはボキッと折られちゃって、どんなに「ごめん」って謝られても素直に許せなくて‥。そんな経験って、誰でも一回はありますよね。何とも言えない気持ちになります。最後は心が通じ合って仲直り‥‥なんですが、モヤモヤする気持ちが完全に消えるわけではありません。

関係ないかもしれませんが、ふと吉野 弘さんの「夕焼け」という詩を思い出し、濱﨑伸太郞先生からお借りしている「吉野弘」詩集を開いてみました。

いつものことだが

電車は満員だった。

そして

いつものことだが

若者と娘が腰をおろし

としよりが立っていた。

うつむいていた娘が立って

としよりに席をゆずった。

そそくさととしよりが坐った。

礼も言わずにとしよりは次の駅で降りた。

娘は坐った。

別のとしよりが娘の前に

横あいから押されてきた。

娘はうつむいた。

しかし

又立って

席を

そのとしよりにゆずった。

としよりは次の駅で礼を言って降りた。

娘は坐った。

二度あることは と言う通り

別のとしよりが娘の前に

押し出された。

可哀想に。

娘はうつむいて

そして今度は席を立たなかった。

次の駅も

次の駅も

下唇をギュッと噛んで

身体をこわばらせて---。

僕は電車を降りた。

固くなってうつむいて

娘はどこまで行ったろう。

やさしい心の持主は

いつでもどこでも

われにもあらず受難者となる。

何故って

やさしい心の持主は

他人のつらさを自分のつらさのように

感じるから。

やさしい心に責められながら

娘はどこまでゆけるだろう。

下唇を噛んで

つらい気持ちで

美しい夕焼けも見ないで。

クレヨンを折られても「また買ってもらうからイイよ」と爽やかに許せる人が良い人のように見られるけど、それもどうだか‥。なかなか買ってもらえないのが普通だろうし、そもそも、見れば新品だと気づくだろうし、人の「新品」を普通に「貸して」って自分は言えないかなって。

電車のやさしい心の持主も、新品を「貸して」とは決して言えない部類の人なんだろうなぁ、とか、アレコレと考えました。

日常の光景をそのまま切り取って、やさしさとは何かを問いかける「くれよんがおれたとき」と「夕焼け」。人として大切なことを考える機会を得ました。寺尾さん、ありがとう。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

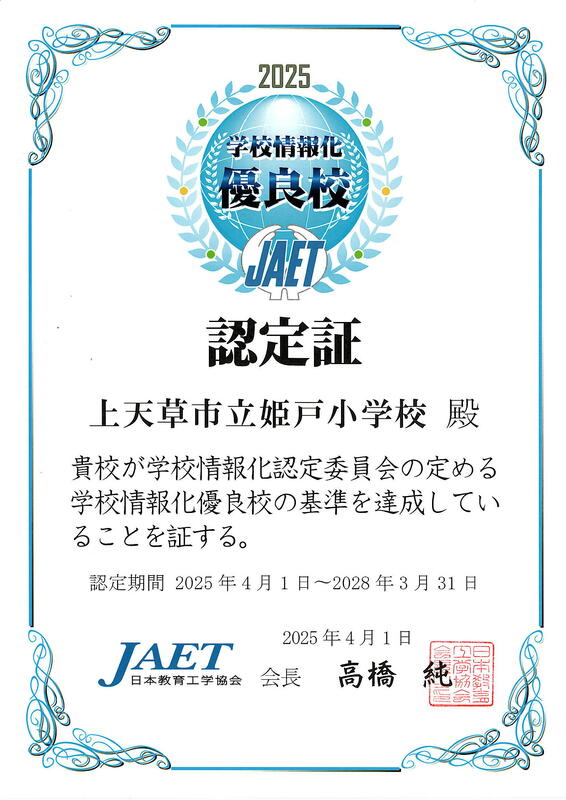

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)