学校だより

負けるか!

12月3日(土)曇り。たくさんの保護者の皆様、交通指導員さんや地域の方々の見守りをいただき、姫戸小中合同持久走大会を盛大に開催しました。「持久走大会の朝は冷える」との通説どおり、この時期らしい寒さとなりましたが、子ども達の懸命な力走と沿道の温かい声援に心も体も熱くなりました。

開会式では、「競争」に挑むときの心積もりについて話しました。必要なのは「負けるか!」という気持ち。

でも子ども達は、私が今さら話すまでもなく、これまでの体育の授業と経験で、「負けるか!」という気迫を十分に備えていました。「誰に負けるか?」という私の問いに、「自分自身!」「それとライバル!」と声高に応えました。さすがは姫っ子たち。 懸命に競い合い、自分に打ち克ち、全員立派に完走しました。

自分を見つめる

11月は人権月間。学級や個人目標の設定、家庭への啓発、心のアンケートや教育相談の実施、チェックシートによる教職員の振り返り等、学校をあげて取り組んでいます。 為すべきは、この3つの力を子ども達の心に育むこと。

①掛け替えのない存在として自分を認め、お互いの違いを認め合う力

②相手の気持ちになって考える力

③周囲の不合理や矛盾に気付く力

17日(木)の校長人権講話では、日本国憲法の「人権は、みんなが幸せになる権利である」という基本理念を示し、いじめや仲間はずし、ひそひそ話等の「幸せを邪魔する行為」を、自分がしていないかどうか「自分を見つめる」「自分を高める」ことの大切さを話しました。

また、18日(金)には 櫻田会長様、濱邊様 をはじめ、天草人権擁護委員協議会の皆様をお迎えし、淋しい思いをしている友達への心遣いと、実際の行動の有り様について参加体験学習を行いました。みんな真剣な表情で取り組みました。

もう一つ、感動をありがとう!

「音楽会を終えて」 姫戸小5年 杉本 直樹

11月16日に音楽会がありました。

ぼくは「大切なもの」の歌が好きです。

体を動かしてがんばりました。

お客さんがいっぱいでドキドキしました。

友だちがいたから、がんばりました。

またみんなで歌いたいです。

家に帰ってお母さんに「がんばったよ」と言ったら、

いっぱい誉めてくれました。

また、 歌いたいです。

直樹さんは、これまで一度も練習を嫌がることなく、歌詞の意味を捉え、からだ全体を使って歌い、表現することができました。

本番は、立派なステージとたくさんの観客に緊張した様子でしたが、伴奏が始まるとリズムよく体を動かして元気に歌いました。発表後、小野先生や友達と交わし合う輝くような笑顔に大変感動しました。

翌日は早速、感想文を書き、私と教頭先生に読んで聞かせてくれました。仲間と一つ一つ体験を積み上げながら、着実な成長を遂げる直樹さんです。

声を揃えて、気持ちを揃えて

11月16日(水)天草市民センター大ホールで開かれた令和4年度第69回天草郡市小中学校音楽会に5,6年生26名全員で出場しました。

これまで、担任の大谷先生(指揮)、荒木先生(伴奏)、小野先生、地域の永森先生の熱心な指導のもと、朝に昼に、子ども達は根気強く練習を重ねてきました。初めは小さかった歌声も、歌詞の意味を捉えて思いを伝えようという気持ちが出始めた頃から自信が宿り、次第に透き通った美しいハーモニーが響き始めました。本渡南小学校の田中先生、姫戸中の浦本先生も応援とご指導に駆けつけていただきました。

さぁ、本番。立派なステージとたくさんの観客に緊張した様子の子ども達でしたが、さすがは「ここ一番に強い姫っ子たち」。歌い出しのフレーズから、観客をしーんと聞き入らせました。集中した瞳と自然にこぼれる笑顔、リズムよく揺れる肩。ホールいっぱいに美しい歌声が響き渡りました。

コロナ禍で3年ぶりの開催でした。感染防止対策のために入場制限がかけられ、児童生徒と引率者だけの参加でした。保護者の皆様をはじめ、熱心にご指導いただいた永森先生にも是非ご観覧いただきたかったのですが、誠に申し訳ありません。後日、撮影した動画を掲載いたします。子ども達をいっぱい誉めてあげてください。

あっぱれ! 姫戸町文化祭

11月3日は文化の日。3年ぶりに姫戸町文化祭が開催され、清々しい文化の秋を満喫しました。

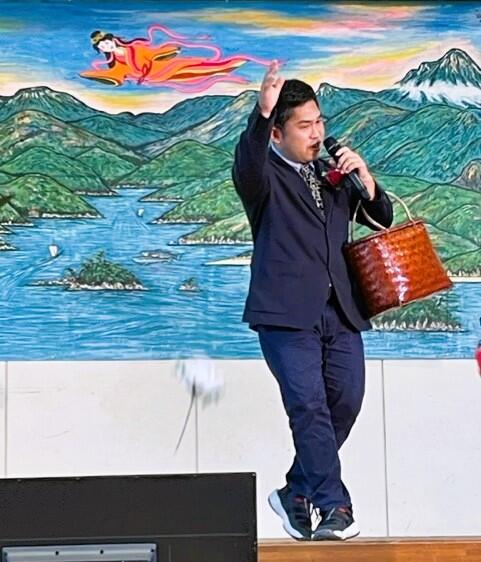

生け花、絵画、陶器、手作りバッグや小物、絵葉書、習字等の展示のほかに、保育園のひかり腕白太鼓、年少さんから高校生までの子供達によるピアノ演奏、姫小5,6年生と姫中全生徒の合唱、地元合唱団さくらコールの美しいコーラス、紫織会による雅(みやび)な日本舞踊、雅会のしっとりとした大正琴、胸にジーンとくるギターとハーモニカ演奏、政州会の体が自然と動き出すような軽快な津軽三味線、しっとりとした趣深い二胡演奏、姫フラージュの皆さんのムードあるフラダンス‥等々、時間がたつのを忘れるほどにウットリ、わくわくしながら「見とれ」「聞きとれ」てしまいました。

濱﨑伸太郞先生の「熱き心に」も秀逸!周りを楽しませたい、笑顔にしたいという先生の平素からの思いが溢れたステージでした。また、お昼からは歌謡発表部門があり、芸達者な「のど自慢」の皆さんがステージを賑わせてくれました。台詞回しも上手で、歌謡ショーを観ているようでした。姫戸町はすごい!

楽しかったね! 集団宿泊教室 in 天草青年の家

10月27,28日の二日間、元気っこ軍団5年生は天草青年の家に集団宿泊教室に行ってきました。

15名揃っての宿泊は初めてということで、「わくわくします。嬉しい!」と子供達。「ドキドキです」と先生方‥。

到着後すぐに千元の森岳ハイキング、お弁当を食べてディスクゴルフ、焼き杉体験、レクレーション、翌日は班の団結力が試される千厳山オリエンテーリング、午後は藍より青い天草の海に漕ぎ出すペーロン船体験と盛り沢山の活動に「わくわくが止まらない」様子の子供達。

「きまりを守り、思いやりを持って、自然で学ぶ」と、活動の「めあて」を立てた子供達ですが、家族から離れて集団で生活することの厳しさ、友達の意見との折り合いのつけ方(合意形成)や主体的・協働的に動くことの難しさなど、一泊二日の宿泊体験ですが様々なハードルがあり、それを乗り越えたときの気づき・成長があったことと思います。

出発式で、私は①人を元気にする挨拶、②もっと教えたいと思わせる返事、③人の話は耳と目と心で聴く、という3つの宿題を出しました。子供達は3つの宿題だけでなく、更に多くの「真心」を実践に現してくれたようです。担任を初め、引率した先生方の 「素晴らしい5年生でした!」 の言葉に強く覗えました。

新しき朝の光のさしそむる 荒野にひびけ 長崎の鐘

長崎の被爆者の救済に身を尽くした永井隆博士の歌です。

6年生11名は10月13,14日長崎へ修学旅行に行きました。事前学習として、富国強兵から日清・日露戦争へとつながる近代日本の歩み、日中・太平洋戦争へ突入していく歴史的背景について学びました。

1945年8月9日、午前11時2分、アメリカ軍の爆撃機B29より投下され長崎上空で炸裂した原爆。その熾烈な熱線や爆風、放射能は、人間の想像を超えた甚大な被害をもたらしました。

生きのこった人でも時が経つにつれてさまざまな病気になり、今でも苦しんでいる人がいます。「原爆病は感染する」との根拠もない噂や、火傷によるケロイドで冷酷な差別に苦しんだ人もたくさんいます。語り部さんが話される「あの瞬間から続く悲惨な現実」に子ども達も一様に押し黙り、真剣な表情で耳を傾けました。そして、被爆を体験した長崎市民が共に支え合い、「平和は長崎から」を合言葉に国際文化都市として復興した様子も、その純粋な瞳でしっかりと見てきました。

何よりも嬉しかったのは、行く先々で子ども達の挨拶や返事、態度をたくさんの方から誉めていただいたことです。「返事が気持ちいい。もっと教えたくなる」「皆が話を聴こうとしている」「集団の雰囲気が温かい」「後ろに親や家族の笑顔が見える子ども達ですね」という言葉をいただきました。2日間、保護者の皆様には寂しい思いをさせましたが、素晴らしい学びの場になりました(*'-'*)。

3年ぶりの上天草部会陸上記録会 in アロマ

9月29日(木)快晴。「上天草市の同級生達と精一杯競い合う場、健闘を称え合う場を是非つくってあげたい」という今津小学校の緒方校長先生をはじめ各校体育主任の熱き思いにより、コロナ感染防止対策を十分に図り、実に3年ぶりに陸上記録会が開催されました。

5,6年生にとっては、もちろん初めての出場。先輩達の練習の風景もあまり記憶にない状況の中、短い期間でしたが懸命に練習に励み、上天草市内の同級生と全力で競いました。

子ども達は、この体験を振り返って、「最後まで諦めないことの大切さを学んだ」「今までで一番速く走れた」「自分の課題や頑張ることが、まだたくさんあることに気づいた」等の思いを抱きました。この喜びや悔しさ、仲間との連帯感が、次の具体的な努力へとつながります。楽しみです。皆さん、大きな感動をありがとうございました。

「姫小スタイル」で学力向上!

本校の最重要課題である「学力向上」に向けて、6月には教授法創造研究所の椿原正和先生を、先日は天草教育事務所の田中恵介指導主事をお迎えして助言指導をいただきながら、職員全員で

①児童(学級)の課題を分析・把握する

②課題を解決するための具体策を考える(授業で、学校生活で、家庭で)

③全員で「揃えて」実践することで効果があることを協議・決定する

④揃えて実践しながら、また、糀本由美先生から毎週ご提案いただく「学級づくりのいろは」を参考にしながら、私達の「姫小スタイル」を構築していく

という取組を、職員一人一人の知恵と経験を結集して進めています。

写真は、研究主任である濱﨑先生の算数科の提案授業の様子です。このように授業展開を工夫してみたらどうか!?と提案していただきました。内容としては、

〇授業開始3分間の「鍛錬活動」

・本時の学習に活用する基礎技能の確認

・時間を意識させた百マス計算や計算問題

・漢字5問テストや本文の音読 など

〇全員が解決への見通しを持てる導入

・どんなことが分かり、できるようになったらいいのか、子ども達と単元終了時の姿を共有できる課題づくり

・「ん?」「なんか違う?」「できるかも」といった知的好奇心や興味・関心を高める導入

〇自分の考えをもてる自力解決の工夫

・発問を精選する

・数や単位に印をつけ、問われていることに線を引かせる(どのような条件で、何を問われているのかを把握させる)

・図や表、絵、数直線のいずれを活用すると解決できそうか、解法の見通しを持つ時間を設定する

・自分の考えを書く時間を確保する(限られた時間で、指示された字数で)

・自分の考えと友達の考えを比べたり、修正したりする時間を確保する

〇子どもと一緒に、学んだことを確認する「まとめ」

・「めあて」や「課題」と整合性のある「まとめ」となるよう、板書のキーワードをもとに子どもの言葉でまとめる

〇身に付いた力が自己評価できる「ふり返り」

・適用問題を解き(答えて)、自身の理解度を自己評価させ、家庭での自学へとつなげる(自分で計画を立てて学習に取り組む機会や経験を持たせる)

・市販のテスト問題(解き方が分かる)、アシストシート(短時間でできる)、県学調問題(いま求められている学力が分かる)等を活用する などなど

授業以外でも、

〇毎朝のパワーアップタイム(走る・跳ぶ)と、全校読書(本を読む習慣)

〇漢字大会と計算大会の実施(目標を立てる、自分の努力を誉める)

〇上天草市教育委員会の辻川先生の指導による音韻トレーニング(ひとまとまりの言葉がいくつの音の塊に分かれていて、どの音がどの順に並んでいるかを理解する力「音韻認識力」の強化)←「読む」「聞く」「書く」の基本となる力

等に取り組んでいます。特に「読書習慣の形成」は学力向上へのキーワードです。「本を読む」「話を聞く」「考えを書く」の3つを大切にして、全職員で繰り返し指導・支援していきます。ご家庭にご協力いただきたいこともございます。各担任が学級通信等でご連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いします。

影参差(しんし) 松三本の 月夜かな (夏目漱石)

昨年と同様にコロナ禍ではありましたが、たくさんの楽しい思い出を残して夏休みも終わりました。子ども達に話を聞くと「あ~あ~夏休み、もっと続けばいいのに」と嘆く子もいれば、「もうさすがに飽きた。学校がいい」と言う子も。

それにしても暑いですね(>_<)。 お天気情報によると、東風のフェーン現象の影響で、九州の北西部を中心に予想最高気温は平年より5度前後も高く、この時季としては異例の猛暑だそうです。連日、熱中症警戒アラートが九州の広い範囲に発表され、学校でも、登下校や体育の授業、昼休みの遊び、陸上記録会の練習など、お昼の放送で注意を呼びかけ給水タイムを設定するなど熱中症対策を強化しています。

台風も恐い。6日は台風11号接近により、大事をとって臨時休校にしました。台風14号は19日未明に九州に上陸しそうです。十分に対策を図りましょう。

日中は相変わらずの暑さですが、白露を迎えて朝・晩は心地よい風が吹き、リーンリーン♪と鳴き始めた虫の音も、耳を楽しませてくれる季節になりました。

中秋の名月も素敵でしたね。目映いほどの月光が、野山や海面を照らしました。「丸い団子をつくって、砂糖ときな粉をかけて食べました。とっても美味しかった」と教えてくれました。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

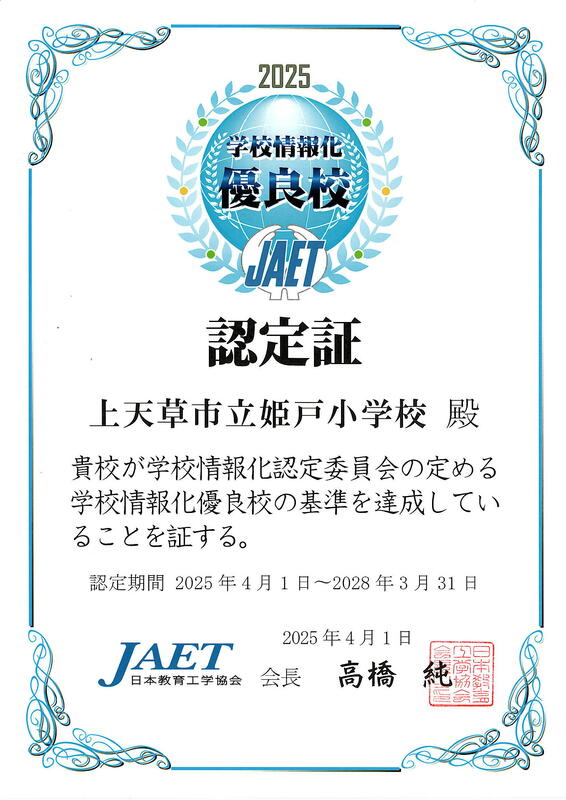

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)