学校だより

海にお舟を浮かばして 行ってみたいな よその国♪

お隣の永木造船所で、船の進水式がありました。あいにく進水の瞬間は見逃してしまったのですが、昨日まで陸に上がっていた巨大船が堂々と海に浮かんで、船体の鮮やかな青色が陽光に輝く様をしばらく見とれていました。

海は広いな 大きいな

月がのぼるし 日が沈む

海は大波 青い波

ゆれてどこまで続くやら

海にお舟を浮かばして

行ってみたいな よその国

前日には、永木秀人代表取締役様が来校され、子どもたちと職員にと「紅白餅」をいただきました。ありがとうございました。柔らかくて美味しかったです。

2つのキーワード

※昨日2月2日に開催しました「令和5年度入学 新入生保護者説明会」の校長あいさつの内容をお知らせします。

みなさん、こんにちは。校長の 坂田達徳 と申します。本日はご多用の中、新入生保護者説明会においでいただきありがとうございます。大切なお子様をお預かりするにあたり、説明させていただくことがいくつかありますので、ご協力をお願いいたします。

さて、今日は私から「2つのキーワード」という提案をします。ちょっと聞いてくださいね。 だいたい朝は、こんな状況でしょう!? 私もそうでした。お布団引っ剥がして、顔洗わせて、ご飯食べさせて、歯磨きさせて、トイレに行かせて、洋服着せて‥‥、こんな状況で「あ~、アレどこにある?」だの、「アレ持って行かなんかった~」だの騒ぎはじめてイライラは最高潮に(二男は高校生までこんなでした)。母にだいぶ助けてもらいました(ありがとうm(_ _)m)。朝は、どの家庭もバタバタ、大忙しです。しかも、保育園と比べて小学生の朝はちょっとだけ早くなります。

そんな朝だからこそ、ちょっとだけ心に「余裕」を持つ! 台所から「もう時間だよ!早く起きなさい!」という怒鳴り声ではなく、布団のところにいき、ひとまず「ぎゅぎゅっ」と子供を抱きしめる。この「ぎゅぎゅっ」が一つ目のキーワード。

「おはよう」と声をかけて、手や腕やほっぺをマッサージ。起こした後は、そのままトイレに連れて行って、おしっこ。この「余裕」と「流れ」が大切! そのためには前夜寝るまでに、宿題と準備を終えておくのが基本。宿題は側で見守ってください。クッキングタイマーで時間を計りながらやらせるのがポイントです。ランドセルの底には、化石と化したテストプリントがあります。ポケットのハンカチは、すでに3日そのままです。筆箱の消しゴムは、ちぎったり鉛筆を刺したりしています。鼻をかんだティッシュが筆箱の隅で硬くなっているかもしれません。

大切なのは、前日早め早めの準備とお子さんへの「聞き取り」です。子どもはギリギリまで言い出しません。友達のランドセルを間違って持って帰っても、ず~っと言い出せずに悩んだ末に、翌朝になって出勤しようとする親にやっと「行くな~。」と言うものです。早めの準備と子どもの表情も見ながらの「聞き取り」があってこそ、穏やかな朝が訪れます。

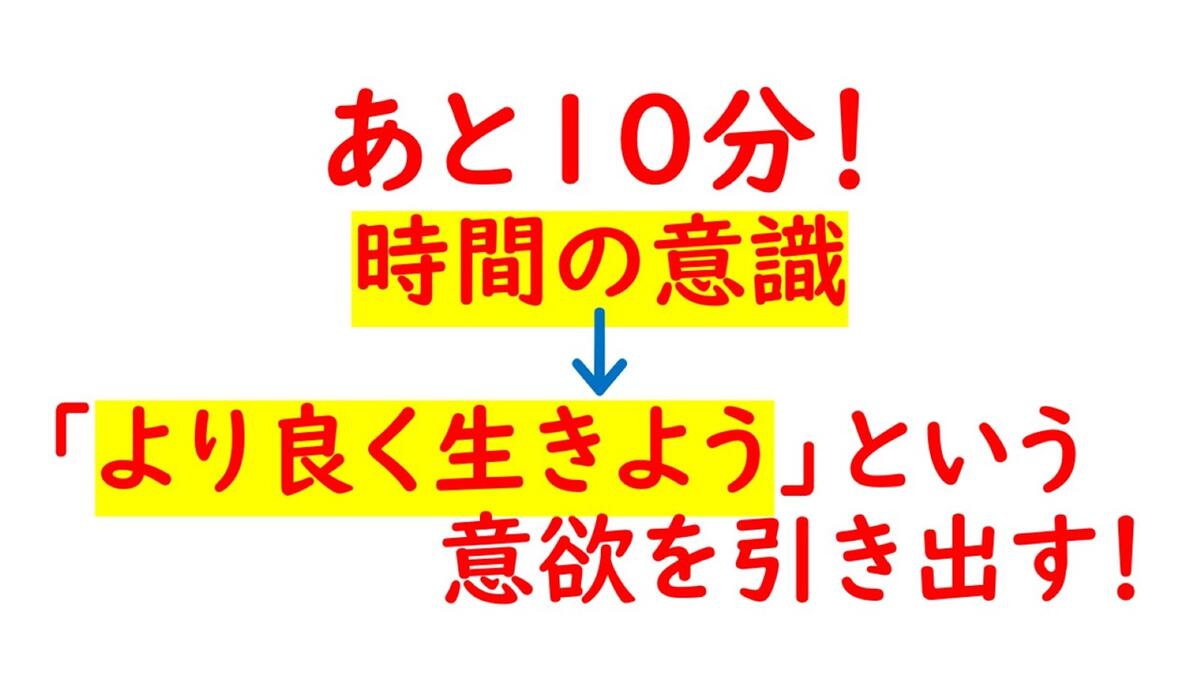

テーブルの目の前に時計をおいて、「あと10分で、ご飯を食べます!」と言います。もし、その時間までに食べ終わらなければ、そこで食事はおしまい。というように時間で区切ることが大切です。そのためには「朝からすること、順に5つ!」という予定表を、子供さんと話しあって決めて、目につきやすい壁に張っておくと便利です。

「あと10分で、家を出ます!」「あと10分で、ゲームを終わります!」と活用してください。

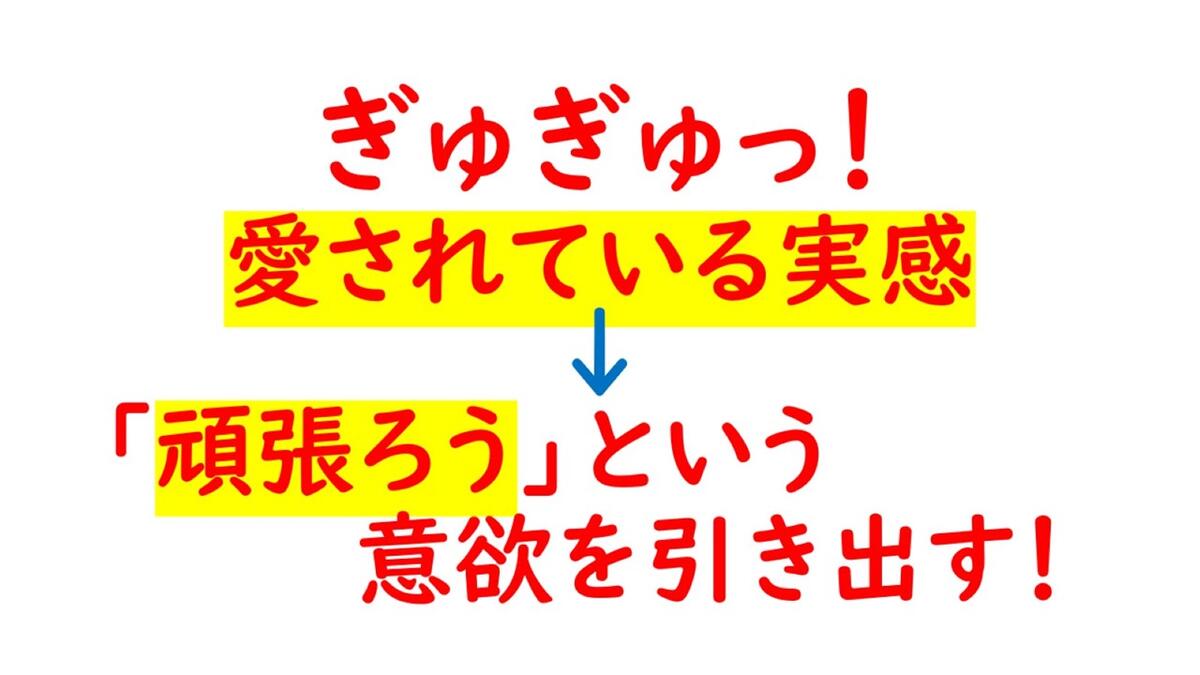

この2つのキーワード「ぎゅぎゅっ!」と「あと10分!」には、生活の大事な要素が含まれています。

一つは、「愛されているという実感」です。子供は、我々もそうです、「愛されている」と思えるから頑張れる。

朝一番に、その実感を与えてください。

もう一つは、「時間の意識」です。自分の目で時計を見て、もしくはカレンダーを見て、「何時までに仕上げる」「何日までに仕上げる」という感覚を育てます。社会で生きていくために、とても大切な感覚です。

では、4月11日。7名の新入生の入学を、心待ちにしております。

言葉に関心を持つ

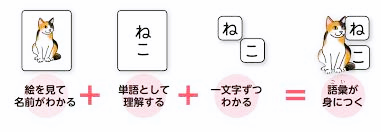

読解力の土台となる「語彙力」ですが、どのように高めればよいのでしょう!?

通常、人は上図のように「視覚イメージ」「単語」「語の組み合わせ」の3つの要素の重なりで語彙を身につけるそうです。視覚イメージと単語が結びついていないと「アレだよ、アレ。何て言ったっけ?」になり、単語と語の組み合わせが結びついていないと「ふんいき? ふいんき? どっちだっけ?」になります。

語彙数が少ない子どもは、自分の心の中で表現する言葉が乏しく、キレやすく、ストレスも溜まりやすいという報告もあります。

まずは、「言葉に関心を持つ」ことに視点を置き、子どもがたくさんの言葉に触れて言葉の面白さを感じ、楽しみながら言葉を獲得するような環境づくりが必要です。最も効果的なのは、昔ながらの「なぞなぞ」「しりとり」だと言われます。知的好奇心を高め、「聞く力」「言葉のまとまりを捉える力」を育みます。

姫戸小学校では音韻認識を高めるために、教育委員会の辻川先生のご指導のもと全学級で「音韻トレーニング」を行っています。音韻認識とは単語がいくつの音のかたまりに分かれているかが分かり、どの音がどの順に並んでいるかを理解・操作できる力のことです。この力は、子どもの読み書きの発達を支える大切な能力だともいわれています。

例えば「りんご」は「り」「ん」「ご」と3つの音から成り立ち、「り」「ん」「ご」という順序で成り立つ言葉です。「り(手拍子)」「ん(手拍子)」「ご(手拍子)」と、1音ごとに手拍子を打ちながら、手拍子の音で区切りを提示するトレーニングをします。または、「しんぶんし」という単語で、「3番目にくる音は何?」や「4番目の音を取ると?」と指定して発音させるトレーニングもあります。

「ぎなた読み」も家族で楽しく学習できる方法です。いくつか紹介しますね。

〇「はなこさんじゅうごさい」は文章の区切りによって、「花子、35歳」→「花子さん、15歳」と、20歳ほど若返りました!

〇「きょうふのみそしる」→「恐怖の味噌汁」→「今日、麩の味噌汁」 私も小学生の頃に言ってました。定番!

〇「ねこのたましい」→「猫の魂」→「猫のタマ、しいー!」(口元に人差し指を当てて「静かに!」のポーズを取りながら読みましょう♪)

〇「ぼくさーがちょうのようにまう」→「ボクサーが、蝶のように舞う」→「僕さー、ガチョウのように舞う」(どっちかというと、ガチョウのように舞う方が見たいかも)

皆さんに是非お勧めしたいのは、姫戸小中合同で推進している毎月23日の「2コニコ3サン読書の日」の活用です。月に一度は、テレビやゲームを止めて家族で読書‥‥も良いのですが、私が一番記憶に残っているのは、母の読み聞かせと祖母の昔話です。いつも先に寝入って絵本を落とす母と、怖い昔話の最後に「わっ」と驚かせる祖母でしたが、言葉への関心と好奇心はそこで育まれたと思います。 ご協力をよろしくお願いします。

さて、問題です!

問題1)次の文章の空欄①〜⑤に当てはまる言葉を、それぞれ次のア~オから選びましょう。また、内容に関するあなたの意見を70字以上80字以下で書きましょう。※「小学生の無料学習プリントちびむすドリル」より引用

人は一つのやり方や考え方に慣れてしまうと、それが本当に正しいのかどうか、考えることをしなくなります。

① 、それでは進歩はありませんし、 ② 、何の発見も生まれません。 ③ 、たまにはいったん全てを忘れ、最初に戻ってみることが必要なのです。 ④ 、戻ることで、先に進むことができるというわけです。

⑤ 、ウソのようなお話ですが、本当のことです。

ア、だから イ、でも ウ、まるで エ、つまり オ、また

問題2)消しゴムの値段を求めましょう。 ※ブログ「明日は未来だ!」より引用

ボールペンと消しゴムの値段は合わせて110円。ボールペンは消しゴムより100円高い。では、消しゴムの値段は?

問題は以上です。

答え合わせをしましょう。問題1は ①イ、②オ、③ア、④エ、⑤ウ となります。ただ、最も問いたいのは「内容に関する意見」です。賛成か反対かの立場を明らかにして、基本に立ち返ることの大切さや、逆に、継続することの重要性を、自分の体験や学んだことをもとに記述しなければなりません。限られた時間内に文字数を意識して作文するには、「自分の考えを文章に表す」という訓練が必要であると共に、それ以上に平素から身の回りの物事に関して自分なりの考えを持って生活するといった「習慣」が必要になります。自分ならという視点で「人の話を考えながら聴く」「書物も考えながら読む」という「習慣」です。

次に問題2ですが、「か~んたん」と直感で答えてしまうと間違えます。消しゴムの値段は10円ではありません。仮に10円なら、100円高いボールペンは110円となり、10円+110円で、合わせて120円になってしまいます。答えは、消しゴム5円、ボールペン105円です。 いかがでしたか?

1月14,15日に大学入学共通テストが実施されました。従来のセンター試験は「知識があれば解ける問題」だったのに対し、共通テストは知識ではなく「思考力・判断力・表現力」を重視した問題を出題することが予告されていました。SNSで「共通テスト 世界史」と検索すると、受験生の多くが「国語みたいに文章量が多-い」「資料の読み取りばかりで、知識が通用しな-い」と嘆いています。今後、子どもに求められる力は語彙力を土台とした「読解力」と、「論理的な考察力」です。 鍛えていきましょう。

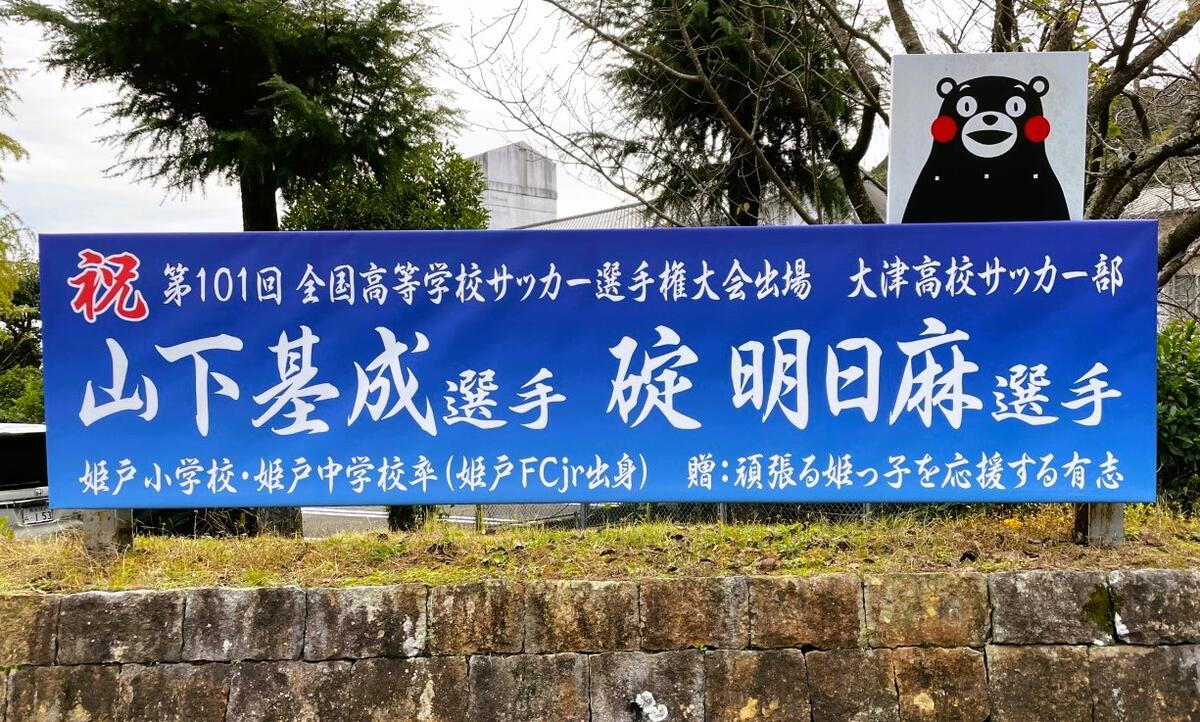

あっぱれ!! 山下選手! 碇選手!

全国高等学校サッカー選手権大会に、熊本県代表として出場した大津高校サッカー部。170名を超える部員の中からスタメンに選ばれて大活躍した 山下 基成 選手と 碇 明日麻選手。結果も堂々の全国3位。小中学校の姫っ子たちはもちろん、姫戸町民、我々職員にも、大きな感動とエールを与えてくれました。

写真は、「頑張る姫っ子を応援する有志」の方々が小学校正門横に掲げてくださった応援看板です。一人の手は小さくとも皆の手と手を繋いで子ども達の背を押そう、という熱い気持ちがひしひしと伝わります。地域の温かい思いは、子どものあと一歩、あと一歩と前進する大きな起爆剤になります。ありがとうございます。

校長先生からの冬休みの宿題

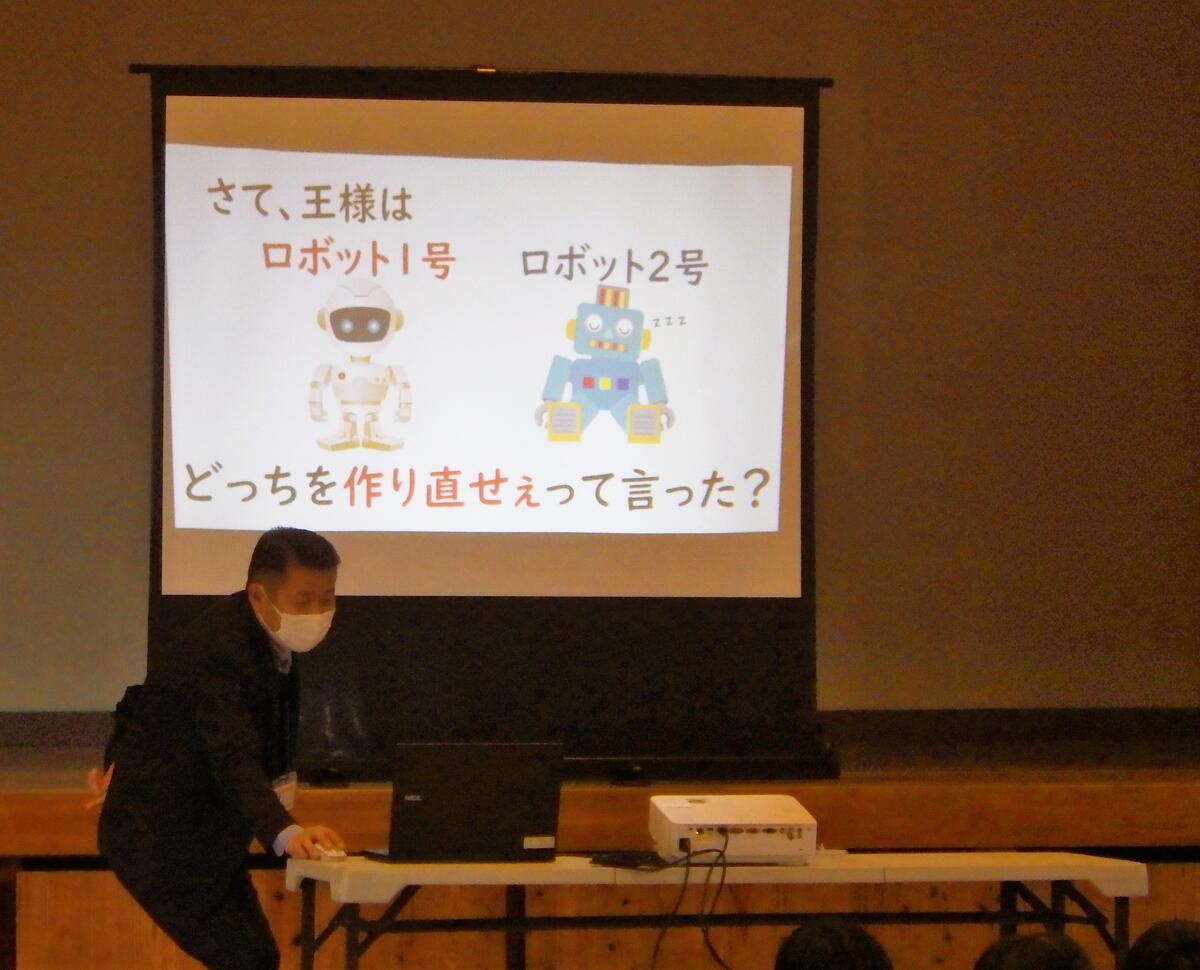

2学期終業式の講話で、子ども達に宿題を出しました。冬休みに家でよく話しあって答えを出してきてねと、次のような話をしました。

これは、ある未来の国のお話です。

この国では子供が生まれると、親から離れて「子供の国」で育てられます。子供の国には親のかわりをする「子育てロボット」がいるのです。

冬の日、夫婦に双子が生まれ「花子」「太郎」と名づけられました。2人は子供の国でロボット1号とロボット2号にお世話になることになりました。

ある日のことです。子供の様子を知ろうと、夫婦は子供の国にテレビ電話をしました。初めに映ったのは、花子の部屋でした。

花子が「おなかすいた」と言うとロボット1号がすぐに寄ってきて、花子の手を消毒し、お菓子とミルクを渡しました。そして、花子が食べている間に遊んでいたおもちゃをきれいに片づけて、次の遊びの準備をするのです。花子はおやつを食べ終わると、1号が用意してくれたボールで楽しそうに遊び始めました。

次は太郎の部屋です。太郎は積み木の片付けをしています。箱の中に積み木をポイポイ投げ入れていくと、全部が入りきりません。するとロボット2号は、もう一度丁寧にやり直すように言いました。太郎がせっせと片づけているのに2号は手伝わず、太郎の様子をじっと見ています。太郎はやっときれいに片づけることができました。そのため、おやつの時間も遅れてしまったのですが、テーブルの上には何も並んでいません。太郎は手洗いを済ませると、自分でおやつを用意し始めました。

この様子を見た夫婦は、花子と太郎のあまりの違いに驚いてしまいました。そして、子供の国の王様にこのことをいいました。

すると王様は怒りに怒って、一方のロボットを「こっちのロボットはダメだ!!修理工場で作り直しなさい!」と命令したのでした。

さて、王様は、ロボット1号とロボット2号のどっちを「作り直す」ように命令したのでしょう。

という宿題だったのですが、今日、子ども達に聞いてみると‥、作り直すべきは「親切すぎるロボット1号」という答えが意外と多く、「自分のことは自分でするように家で言われている」とのこと。「ロボット2号は、うちのお母さんみたい」という声もありました(笑)。

親の無慈悲な愛情が、子の安定した心と環境を育てると言われる一方で、「不便」だからこそ得られる良さや自律した成長がある、との考えもあります。

「本音はロボット1号がいたら便利だな~と思うけど、そんなに一から十までしてもらったら、人間がダメになります。」と発言した児童の自信に溢れた表情から、この姫戸町の教育の素晴らしさを再確認しました。

あけましておめでとうございます

謹んで初春のお慶びを申し上げます

平素より本校教育活動に多大なるご理解ご協力を賜り 心より感謝申し上げます

学校は 子どもの夢をともに育み 拡げ 支える場所である という共通認識のもと 職員一同 誠心誠意 努力していく所存です

本年も 変わらぬご支援を賜りますよう 何卒よろしくお願いいたします

令和五年 元旦 姫戸小学校職員一同

令和5年は「十干(じっかん)」では十番目の癸(みずのと)、「十二支」は卯(う)で、干支は「癸卯(みずのと う)」となります。癸卯は「これまでの努力が花開き、実り始めること」といった縁起のよさを表すとされます。

コロナ禍も丸3年となりますが、人間らしい、子供らしい、生き生きとした活動が可能な社会へと大きく「飛躍」するとともに、世界中の人々と知恵を出し合って愚かな戦争や紛争を終結させ、光熱費や食費、衣料品など日々の暮らしの様々な分野で私たちの生活が安定し「向上」する年になって欲しいものです。

「兎(うさぎ)の登り坂」ということわざがあります。普通ならば坂を登るのは平地を行くより困難でも、後ろ脚が長いウサギにとっては登り坂こそ得手。もっている条件や自分の良さをもっと積極的に受け止め、生かしていくという意味だそうです。

母が生前、数学の問題に頭を抱える二男(卯年生まれ)にかけた言葉でした。兎の耳のように広く声を聞き、力強い後ろ足を使ってしっかりとした足取りで前に進むこと。一つでもいいから兎の登り坂だと言えるものを体得すること。そんな話をしていました(二男は覚えているかな!?)。

長所を生かし、夢を実現させる一年にしましょう。脱兎のごとく夢へぴょん!

良いお年をお迎えください

子ども達や職員の大きな怪我もなく、皆様のお陰をもちまして無事に2022年も暮れようとしています。ありがとうございます。

保護者の皆さま、地域の皆さま、来年もどうぞよろしくお願いいたします。 姫小職員一同

学校主事の山中達也先生が、校門に二柱飾ってくださいました。

正月飾りの中でも、門や玄関前に飾る門松は、年神様が家へ尋ね入るにあたっての目印だとされており、一年中落葉しない松、成長が早く生命力の強い竹、新春に開花し年始にふさわしい梅と、3つの縁起物が用いられています。

姫戸小学校にも、年神様が満面の笑顔でおいでいただけることと思います。山中先生、ありがとうございます。

サンタさんからのプレゼント(^o^)

サンタさん(匿名希望Pちゃん、姫戸在住、児童のおばあちゃま)から素敵なプレゼントをいただきました。

大きな松ぼっくりのキラキラツリーに、毛糸の帽子をかぶった可愛い雪だるま。なんとなくPちゃんに似てる。眺めているだけで心がホンワリと温かくなります。

サンタPちゃんのご指導のもと、2年生とわくわく学級のみんなで楽しくクリスマスツリー作りに挑戦しました。三者三様に工夫された可愛いツリー。「みんなが集まるテーブルに置きます。」「おばあちゃんにプレゼントします。」などなど‥。素敵なクリスマスになりそうです。

なお、材料等すべて、サンタPちゃんにお世話になりました。ありがとうございました。

「校長室にも飾ってくださいね。」とサンタPちゃんにいただきました(↓写真)。童話の世界から抜け出してきたような可愛らしさです。松ぼっくりは上天草のとある山から拾ってきて、きれいな水にしばらく浸けて洗い、形を整えながら乾燥していくそうです。手間暇をかけて「子どもたちの喜ぶ顔が一番」とご準備いただきました。サンタPちゃん、ありがとうございました。

サンタさんって、ホントにいるんですよ。

自分の命は、自分で守る

師走を前に、火災避難訓練と不審者避難訓練を行いました。

訓練に共通する心構えは、自分の命は自分で守るということです。

◎何が「危険」なのかを知る

◎危険から逃れる方法を理解する

◎訓練して技能を身につける

の三原則は、大人も、子供も区別なく習得しなければならないものです。自分の命を守る。大切な人の命を守る。その術を学ぶための訓練は、一人一人が危機意識を持って真剣に望む。それが防災の第一歩。教職員を含め全児童が「意識を揃えて」訓練に臨むことができました。

火災避難訓練では発生場所を急遽「児童玄関」に変更し、放送を聞いて児童がどの避難経路を選ぶのか、担任がどう誘導するのかを試しました。結果は、発生場所を避け、緊急放送から僅か3分8秒で運動場に整列し、点呼を終えました。

不審者避難訓練では、教職員が椅子やサスマタを手に汗だくで侵入者に対処する間に、児童は整然と体育館に避難し、声を潜めて待機しました。駐在所の水深さんの「命をかけて、あなた達を守ります」との言葉に、全児童が真剣な表情で耳を傾けました。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

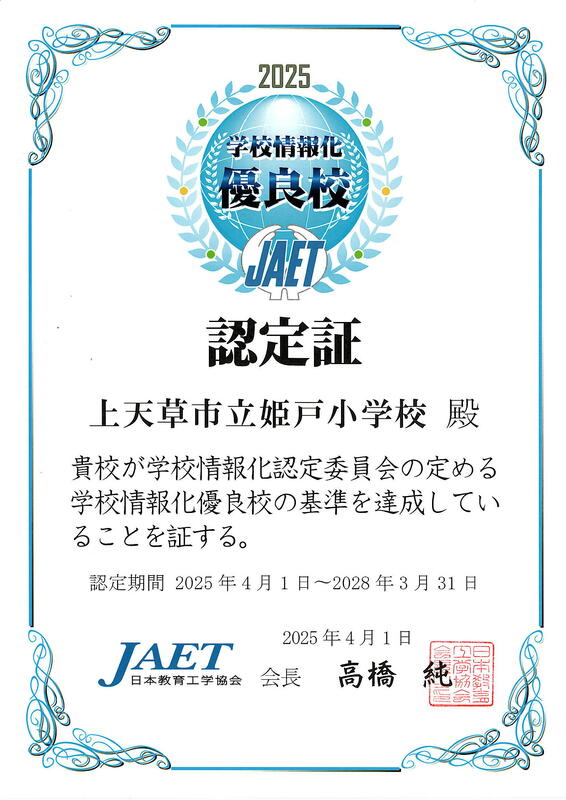

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)